Слайд 2

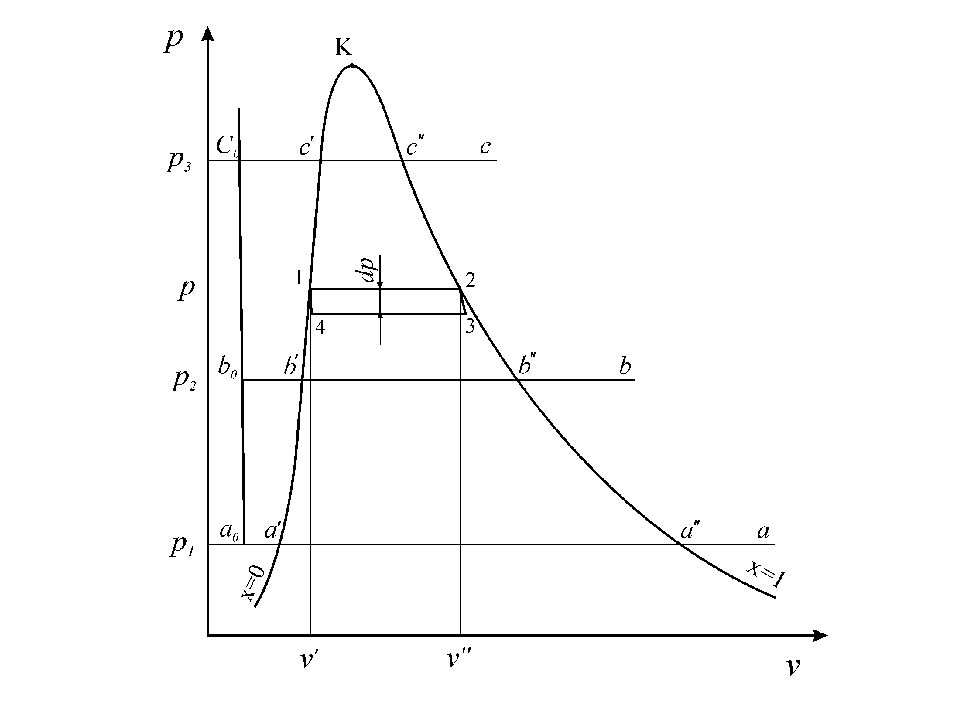

Пары и парообразование Процесс парообразования. Основные определения Процесс парообразования и методика определения основных характеристик процесса парообразования для всех жидкостей практически аналогичны, что дает возможность рассматривать процесс парообразования на примере воды, как одного из наиболее распространенных веществ в природе. Рассмотрим изобарный процесс парообразования 1 кг воды в координатах р – v.

Слайд 4

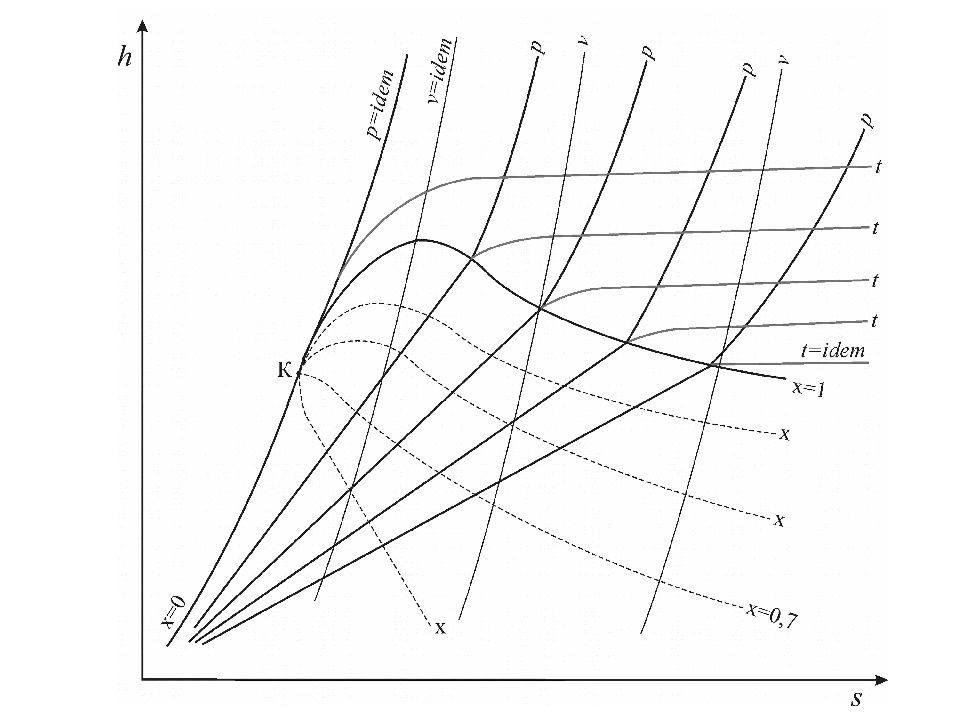

Процесс кипения протекает на участке а'- а" при постоянном давлении р 1 и постоянной температуре t s 1. В точке ( а" ) вода полностью испаряется. Пар в этом состоянии называется сухим насыщенным. На участке ( а'-а" ) вода находится в двух фазах и состоит из смеси кипящей воды и сухого насыщенного пара. Эта двухфазная равновесная система называется насыщенным ( влажным ) паром. При дальнейшем изобарном подводе теплоты сухой насыщенный пар превращается в перегретый ( а ). Перегретый пар имеет температуру выше температуры кипения (насыщения) при данном давлении. Точки на линии a "- b "-с" характеризуют состояние сухого насыщенного пара, а кривая определяет зависимость удельного объема сухого пара от давления v ' = f(p) и называется верхней пограничной кривой. Пограничные кривые пересекаются в точке (К), называемой критической.

Слайд 5

Параметры и функции состояния кипящей воды на нижней пограничной кривой линии насыщения обозначаются одним штрихом, а сухого насыщенного пара - двумя штрихами. Для однозначного определения состояния кипящей воды и сухого насыщенного пара достаточно знание давления р или температуры насыщения t s, по значению которых в термодинамических таблицах водяного пара можно найти свойства кипящей воды - v', u ', h ', s' и сухого насыщенного пара - v ", u ", h ", s". В области между пограничными кривыми находится влажный насыщенный пар. Каждой температуре насыщенного пара соответствует определенное давление, то есть между этими параметрами существует однозначная зависимость.

Слайд 6

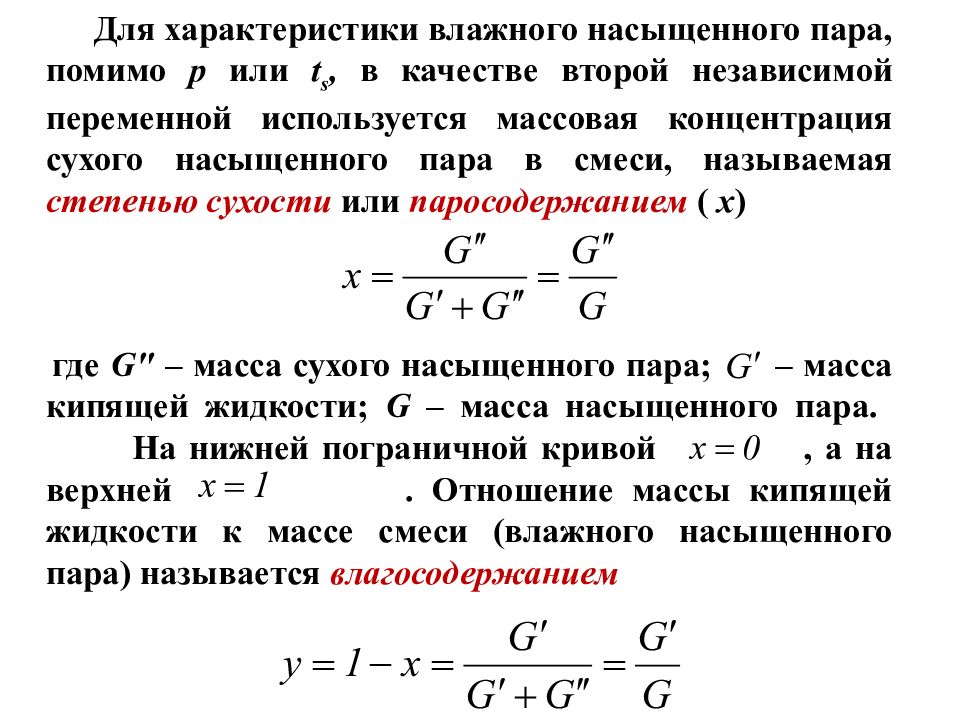

Для характеристики влажного насыщенного пара, помимо р или t s, в качестве второй независимой переменной используется массовая концентрация сухого насыщенного пара в смеси, называемая степенью сухости или паросодержанием ( x ) где G" – масса сухого насыщенного пара; – масса кипящей жидкости; G – масса насыщенного пара. На нижней пограничной кривой, а на верхней. Отношение массы кипящей жидкости к массе смеси (влажного насыщенного пара) называется влагосодержанием

Слайд 7

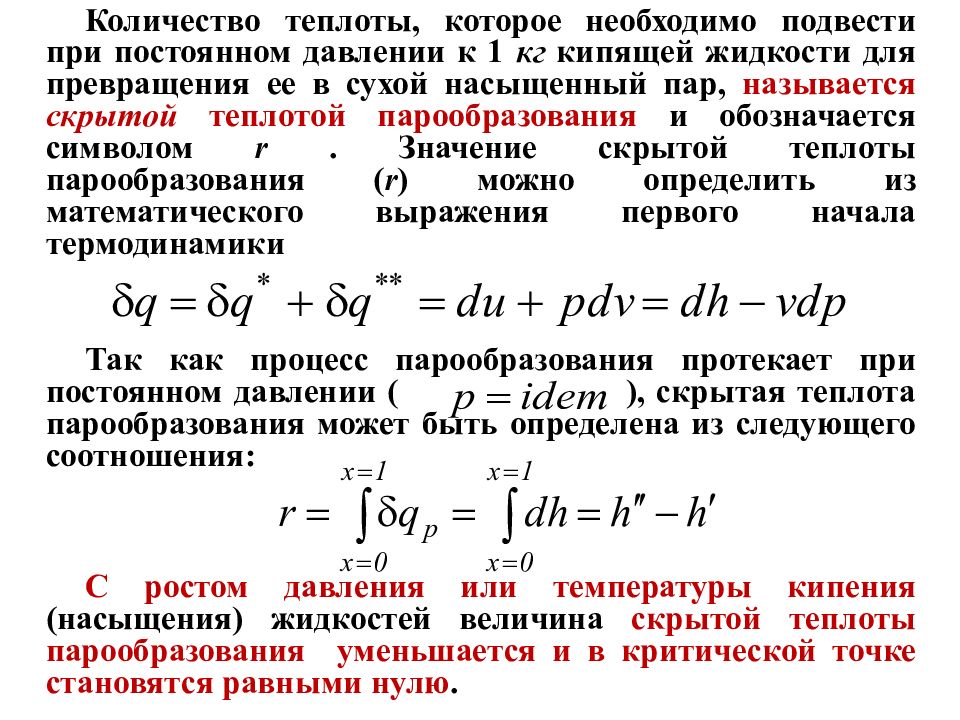

Количество теплоты, которое необходимо подвести при постоянном давлении к 1 кг кипящей жидкости для превращения ее в сухой насыщенный пар, называется скрытой теплотой парообразования и обозначается символом r. Значение скрытой теплоты парообразования ( r ) можно определить из математического выражения первого начала термодинамики Так как процесс парообразования протекает при постоянном давлении ( ), скрытая теплота парообразования может быть определена из следующего соотношения: С ростом давления или температуры кипения (насыщения) жидкостей величина скрытой теплоты парообразования уменьшается и в критической точке становятся равными нулю.

Слайд 8

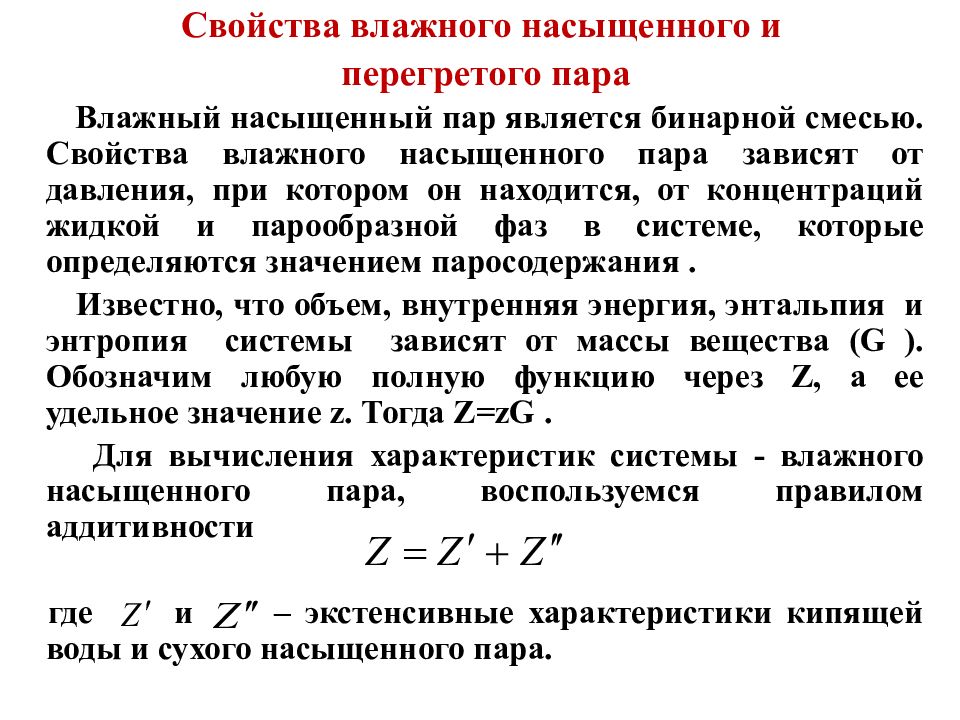

Свойства влажного насыщенного и перегретого пара Влажный насыщенный пар является бинарной смесью. Свойства влажного насыщенного пара зависят от давления, при котором он находится, от концентраций жидкой и парообразной фаз в системе, которые определяются значением паросодержания. Известно, что объем, внутренняя энергия, энтальпия и энтропия системы зависят от массы вещества ( G ). Обозначим любую полную функцию через Z, а ее удельное значение z. Тогда Z=zG. Для вычисления характеристик системы - влажного насыщенного пара, воспользуемся правилом аддитивности где и – экстенсивные характеристики кипящей воды и сухого насыщенного пара.

Слайд 9

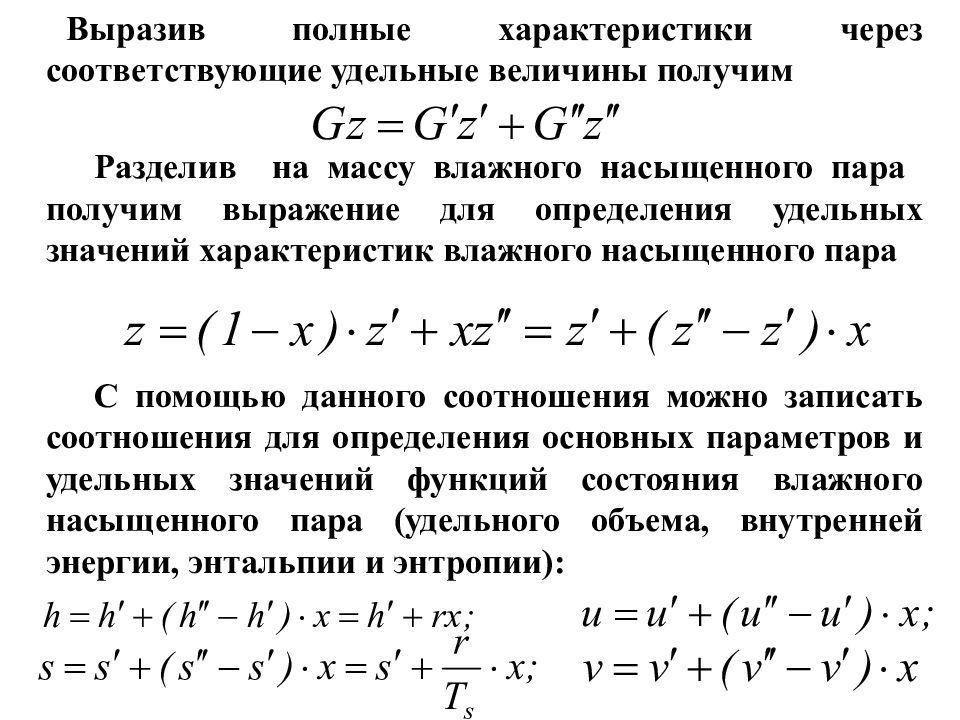

Выразив полные характеристики через соответствующие удельные величины получим Разделив на массу влажного насыщенного пара получим выражение для определения удельных значений характеристик влажного насыщенного пара С помощью данного соотношения можно записать соотношения для определения основных параметров и удельных значений функций состояния влажного насыщенного пара (удельного объема, внутренней энергии, энтальпии и энтропии):

Слайд 10

Энтальпия, энтропия и внутренняя энергия перегретого пара определяются из уравнений приращения этих параметров в изобарическом процессе перегрева. В связи с тем, что перегретый пар по своим свойствам близок к идеальному газу, для изобарного процесса перегрева сухого насыщенного пара с некоторой долей приближения справедливы следующие соотношения: где, – удельные значения энтальпии и энтропии сухого насыщенного пара; с pm, – первая и вторая средние удельные теплоемкости перегретого пара в интервале температур Т-Т s ; v – удельный объем перегретого пара; – степень перегрева.

Слайд 13: Пути повышения экономичности паросиловых установок

Схема установки для совместной выработки механической энергии и теплоты Схема паросиловой установки с регенеративным подогревом питательной воды