Первый слайд презентации: Патофизиологические основы школьной дезадаптации : С индром дефицита внимания и гиперактивности ( СДВГ )

Слайд 2

Широкое распространение проблем, возникающих у детей в связи с обучением в школе привлекают к себе внимание врачей, психологов, педагогов. Различные трудности в обучении отмечаются у 15-40% школьников (Дубровинская Н.В. И соавт., 2000).

Слайд 3: школьная дезадаптация (ШД)

н арушения приспособления личности школьника к условиям обучения в школе, которые являются частными расстройствами у ребенка к психической адаптации в связи с какими-либо патологическими факторами ( Вроно М.Ш. 1984). невозможность школьного обучения соответственно природным способностям и адекватного взаимодействия ребенка с окружением в условиях, предъявляемых данному конкретному ребенку той индивидуальной микросоциальной средой, в которой он существует ( А.А. Северный, Н.М. Иовчук 1995 ).

Слайд 4: школьная дезадаптация (ШД)

Большинство исследователей сходится во мнении, что ШД — это сложный многофакторный процесс, имеющий как медико-биологические так и социально-психолого-педагогические основы.

Слайд 5

среди детей, обучающихся в 1-2 классах общеобразовательных школ, около 30% обнаруживали признаки академической неуспеваемости и нарушения социального функционирования (Н.Е. Буторина и Г.Г. Буторин 1999). явления ШД испытывается до 40% учащихся начальной школы (В.Ф. Шалимов (2001).

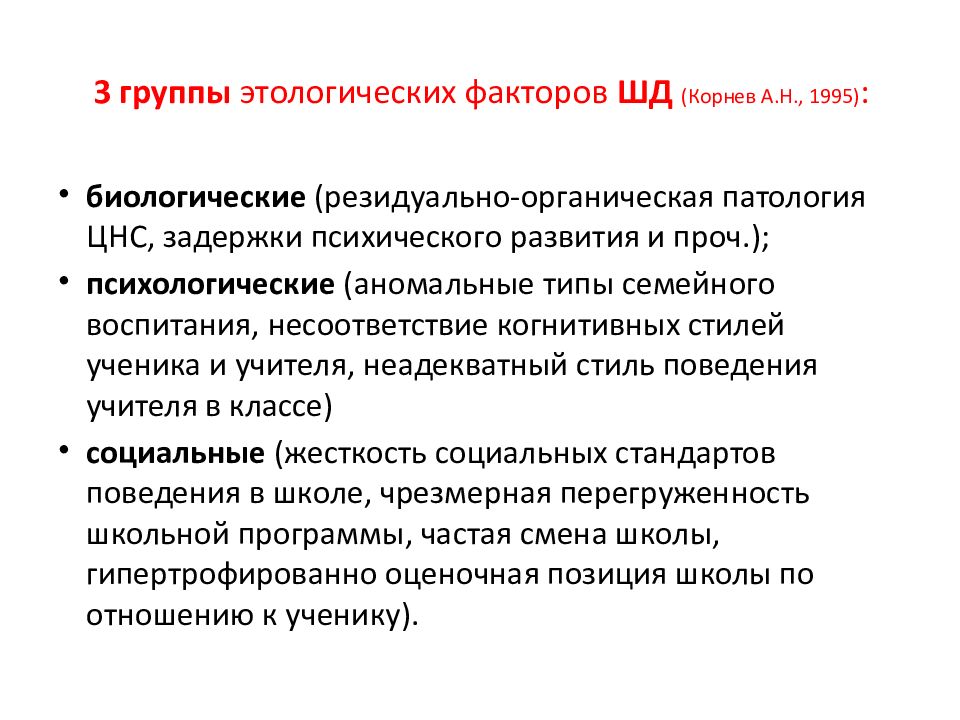

Слайд 6: 3 группы этологических факторов ШД (Корнев А.Н., 1995) :

биологические ( резидуально -органическая патология ЦНС, задержки психического развития и проч.); психологические (аномальные типы семейного воспитания, несоответствие когнитивных стилей ученика и учителя, неадекватный стиль поведения учителя в классе) социальные (жесткость социальных стандартов поведения в школе, чрезмерная перегруженность школьной программы, частая смена школы, гипертрофированно оценочная позиция школы по отношению к ученику).

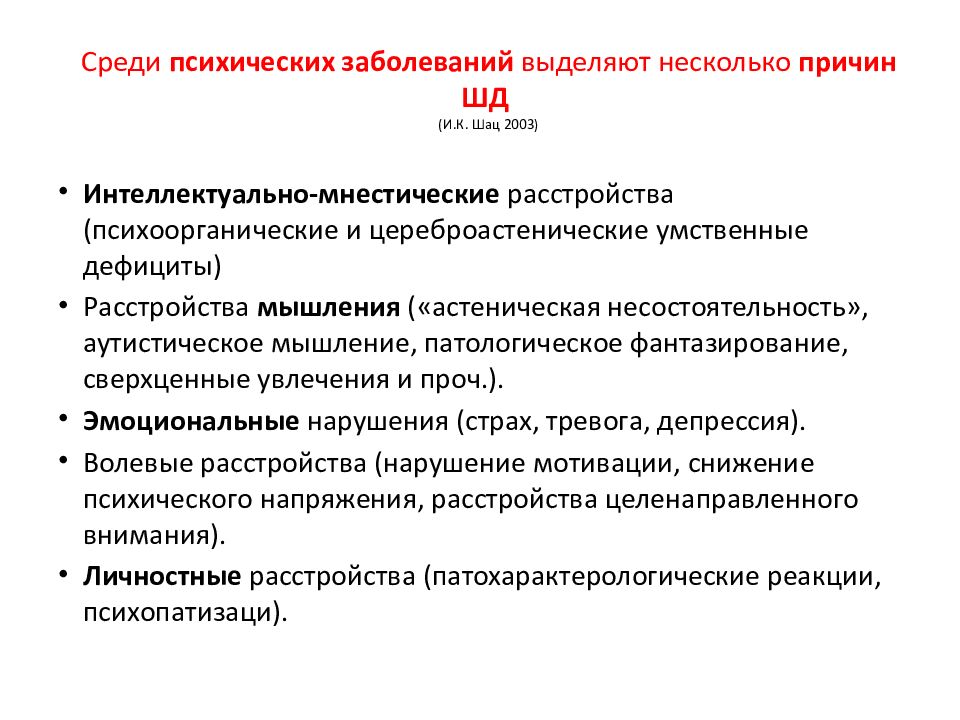

Слайд 7: Среди психических заболеваний выделяют несколько причин ШД ( И.К. Шац 2003 )

Интеллектуально- мнестические расстройства ( психоорганические и цереброастенические умственные дефициты) Расстройства мышления («астеническая несостоятельность», аутистическое мышление, патологическое фантазирование, сверхценные увлечения и проч.). Эмоциональные нарушения (страх, тревога, депрессия). Волевые расстройства (нарушение мотивации, снижение психического напряжения, расстройства целенаправленного внимания). Личностные расстройства ( патохарактерологические реакции, психопатизаци ).

Слайд 8: Ранние признаки ШД (М.Н. Иовчук 1995) :

появление неудовлетворительных оценок у прежде хорошо успевающих детей, удлинение времени, затрачиваемого на подготовку домашних заданий, утрата интереса к учёбе, страх перед ситуациями, контролирующими уровень знаний (экзаменами, зачётами), отказ отвечать у доски, прогулы, отгороженность.

Слайд 9: Периоды обучения, в которые наиболее часто развивается ШД ( О. П. Шмакова 2004) :

начало обучения в школе (1й класс); переход из младшей школы в среднюю (5й класс); окончание средней школы (7-9й класс).

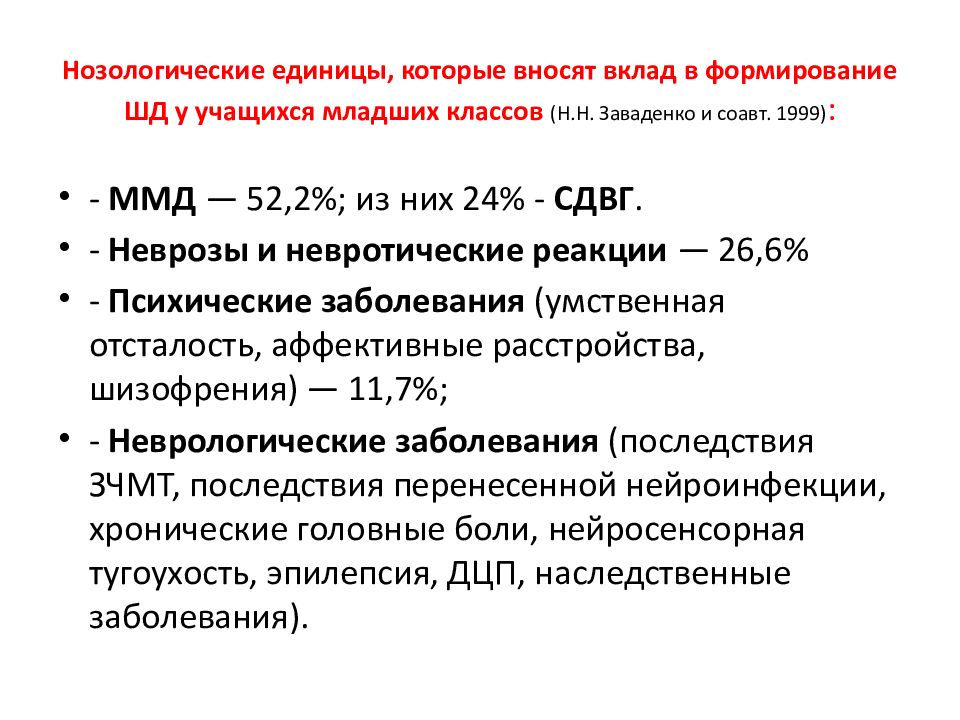

Слайд 10: Нозологические единицы, которые вносят вклад в формирование ШД у учащихся младших классов (Н.Н. Заваденко и соавт. 1999) :

- ММД — 52,2%; из них 24% - СДВГ. - Неврозы и невротические реакции — 26,6% - Психические заболевания (умственная отсталость, аффективные расстройства, шизофрения) — 11,7%; - Неврологические заболевания (последствия ЗЧМТ, последствия перенесенной нейроинфекции, хронические головные боли, нейросенсорная тугоухость, эпилепсия, ДЦП, наследственные заболевания).

Слайд 11: 4 основных компонента ШД (Л.С. Чутко 2012):

когнитивный : неуспеваемость, недостаточное количество знаний, навыков; личностный : эмоционально-оценочный — отношение к обучению; поведенческий : нарушения поведения в школе. психоневрологический : СДВГ, тики, головные боли, астенические расстройства.

Слайд 12: Клинические формы ШД:

Синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ ). СДВГ может являться как причиной ШД, так и одним из ее проявлений. Распространенность СДВГ у детей всех возрастных групп составляет 4-16% ( Faraone S. V. и соавт. 2003, Brawn и соавт. 2004, Keen D. Hadijikoumi I. 2011). СДВГ в 3-4 раза чаще встречается у мальчиков ( August G. J. 1998, Barkley R. A. 1998).

Слайд 13: В этиопатогенезе СДВГ играют роль:

генетические механизмы, органическое повреждение головного мозга психосоциальные факторы.

Слайд 14: Этиопатогенез СДВГ

У монозиготных близнецов СДВГ встречается в 81% случаев, у дизиготных — 29% ( J. W. Gilger 1992). Риск развития СДВГ у детей, у которых хотя бы один из родителей страдал данной патологией, составляет 57% ( J. Beederman 1995).

Слайд 15: Большую роль в развитии СДВГ играют:

неблагоприятные факторы в течение беременности и родов, хроническая внутриутробная гипоксия плода, гипоксически -ишемическая энцефалопатия новорожденных ( Nelson K. V., Leviton A. 1991; Hill A., Volpe J. J. 1992 ). специфические нейрофизиологические изменения в лобной и сенсомоторной коре, а так же в базальных ганглиях. Отмечается уменьшение общего объема головного мозга на 3-6% у детей с СДВГ по сравнению со здоровыми детьми соответствующего возраста ( Castellanos F. X. 2004 ). Важнейшим звеном патогенеза формирования СДВГ являются нарушения нейромедиаторных систем ( нейромедиаторные дисфункции): ГАМК, дофамин, норадреналин.

Слайд 16: Наследственные факторы и перинатальная патология приводят к

формированию функциональной незрелости головного мозга. В дальнейшем, дисфункция лобных отделов коры больших полушарий приводит к нарушению формирования процессов перцепции, в частности, к нарушению процессов избирательного внимания, необходимых для формирования и совершенствования механизмов восприятия и переработки поступающей информации ( Voeller K. K., 1991; Barkley R. A., 1998 ).

Слайд 17: Клинически это проявляется в:

ослаблении функций произвольного внимания и контроля, гиперактивности, низком уровне реакций сосредоточения, быстрой истощаемости нервных процессов, трудностях контроля произвольной деятельности.

Слайд 18: Воздействие неблагоприятных психологических и социальных факторов

не является прямой причиной СДВГ, однако они могут закрепить клинические проявления и усилить дезадаптацию пациентов. СДВГ чаще встречается у детей необеспеченных и малообразованных родителей. Социально-психологические факторы модифицируют проявления ранних повреждений головного мозга и реализуют проявления генетических механизмов.

Слайд 19: Клиническая картина СДВГ

Клинические проявления СДВГ определяются тремя основными симптомокомплексами : невнимательность гиперактивность импульсивность

Слайд 20: Диагностика СДВГ

на основе диагностических критериев DSM - IV ( Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders — Руководство по диагностике и статистике психических расстройств) 1994.

Слайд 21: диагностические критерии DSM - IV:

Особенности поведения: появляются до 8 лет ; обнаруживаются как минимум в двух сферах деятельности (в школе, дома, в труде, в играх); не обусловлены психотическими, тревожными, аффективными, диссоциированными расстройствами или психопатиями; вызывают значительный психологический дискомфорт и дезадаптацию.

Слайд 22: диагностические критерии DSM - IV:

Невнимательность (из перечисленных ниже признаков минимум 6 должны сохраняться не менее 6 месяцев ) : неспособность выполнить задание без ошибок, вызванных невозможностью сосредоточения на деталях ; неспособность вслушиваться в обращенную речь; неспособность доводить выполняемую работу до конца ; неспособность организовать свою деятельность; избегание работы, требуемой усидчивости ; потеря предметов, необходимых для выполнения задания (письменные принадлежности, книги и проч.); забывчивость в повседневных ситуациях; отвлекаемость на посторонние стимулы.

Слайд 23: диагностические критерии DSM - IV:

Гиперактивность и импульсивность (из перечисленных ниже признаков минимум 4 должны сохраняться не менее 6 месяцев ): А. Гиперактивность. Ребенок: суетлив, не может сидеть спокойно; вскакивает с места без разрешения ; бесцельно бегает, ерзает, карабкается в неадекватных для этого ситуациях; не может играть в тихие игры, отдыхать. В. Импульсивность. Ребенок: выкрикивает ответ, не дослушав вопрос ; не может дождаться своей очереди.

Слайд 24

возрастной критерий заболевания — это появление симптомов СДВГ у детей до 8 лет. Появление похожей симптоматики у детей более старшего возраста — признак другого заболевания. нижней границей для выявления СДВГ является возраст 3-4 года ( Barkley R. A. 1995).

Слайд 25: СДВГ

В дошкольном возрасте основным проявлением заболевания является гиперактивность. Появление основных жалоб при СДВГ относится к младшему школьному возрасту.

Слайд 26: СДВГ

Учителя, воспитатели и родители отмечают, что дети становятся чрезвычайно подвижными, беспокойными, не могут усидеть на месте во время занятий/уроков и выполнении домашней работы. Эти проявления обуславливают низкую успеваемость детей с СДВГ, несмотря на высокий интеллект. Реализуется неспособность ЦНС гиперактивного ребёнка справляться с новыми требованиями, предъявляемых ему в условиях увеличения физической и психической нагрузки. В этом возрасте проявляется проблема с сохранением внимания или способностью продолжать выполнение задания, пока оно не будет выполнено.

Слайд 27: Кризис школьной адаптации

у ребёнка: утрачивается непосредственность, возникает дифференциация внутренней и внешней жизни. Этот кризис в значительной мере обусловлен привнесением в жизнь ребёнка: интеллектуального начала, смыслового восприятия, формирования самооценки, самолюбия. Позитивным моментом можно отметить возрастание самостоятельности ребёнка (Пальчик А.Б. 2002).

Слайд 28: СДВГ

навыки чтения и письма у детей с СДВГ развиты ниже, чем у сверстников. Дети находятся в состоянии «постоянной неуспешности ».

Слайд 29: Сильные » стороны детей с СДВГ

Особая одаренность Нестандартность мышления Творческие способности Повышенное чувство справедливости

Слайд 30: В 50-80% случаев клинического проявления СДВГ переходят в подростковый возраст ( Barkley R. A. 1998)

на первое место выходит импульсивность, иногда сочетающаяся с агрессивностью ( Zuddas A. 2000). Эмоциональное развитие детей с СДВГ как правило, запаздывает, что проявляется: неуравновешенностью, вспыльчивостью, заниженной самооценкой. Нарастают семейные и школьные трудности. Подростки, страдающие СДВГ, входят в группу риска по развитию аддиктивных расстройств ( от лат. Аddiсtio – зависимость, зависимое поведение или от англ. Аddiсtion – склонность, пагубная привычка ) : алкоголизма и наркомании ( Gerra G. 1998; Modigh K. 1998).

Слайд 31: В 30-70% случаев симптомы СДВГ переходят и во взрослый возраст ( Уэндер П., Шнейдер Р. 1998)

взрослые с СДВГ чаще : меняют место работы, разводятся, злоупотребляют алкоголем и наркотиками, совершают правонарушения, попадают в аварии.

Слайд 32: Классификация СДВГ (Чутко Л.С.):

ТИПЫ СДВГ: С преобладанием невнимательности С преобладанием гиперактивности и импульсивности Комбинированный тип ФОРМЫ СДВГ: Простая Осложненная ВАРИАНТЫ СДВГ: Идеопатический вариант Резидуально -органический вариант Неврозоподобный вариант СТЕПЕНЬ ТЯЖЕСТИ СДВГ: Легкая Умеренная Выраженная.

Слайд 33: Классификация СДВГ (Чутко Л.С.):

Простая форма: симптомы асинхронии развития: невнимательность, гиперактивность, дислексия, дисграфия, первичная форма энуреза.

Слайд 34: Классификация СДВГ (Чутко Л.С.):

Осложненная форма: симптомы асинхронии развития + «вторичные» симптомы: тики, головные боли, вторичная форма энуреза, энкопрез, заикание, расстройство социального поведения, фобические расстройства, парасомнии.

Слайд 35: Классификация СДВГ (Чутко Л.С.):

Идеопатический вариант: Умеренно выраженные проявления гиперактивности и невнимательности. Вероятнее всего, он генетически детерминирован. 29% детей с СДВГ.

Слайд 36: Классификация СДВГ (Чутко Л.С.):

Резидуально -органический вариант: Выраженные проявления невнимательности, гиперактивности, импульсивности, вплоть до расторможенности. В анамнезе : отставание в психомоторном развитии, задержка речевого развития, снижение памяти, слабо выраженный интеллектуальный интерес, малый словарный запас, запаздывание формирования эмоционально-волевых процессов ( инфантилизм ). Причина чаще всего в патологии перинатального развития. 48% детей с СДВГ.

Слайд 37: Классификация СДВГ (Чутко Л.С.):

Неврозоподобный вариант: Умеренно выраженные проявления невнимательности, гиперактивности, импульсивности с сопутствующими невротическими тиками, заиканием, тревожными расстройствами. Этиопатогенез : сочетание наследственных и перинатальных патологий с психотравмирующими обстоятельствами. Проявления СДВГ наиболее выражены. 23% детей с СДВГ.

Последний слайд презентации: Патофизиологические основы школьной дезадаптации : С индром дефицита внимания и: Дифференциальный диагноз СДВГ проводят между:

посттравматической энцефалопатией ; неврозами; цереброастенией при соматических заболеваниях; последствими нейроинфекций ; др.