Слайд 2

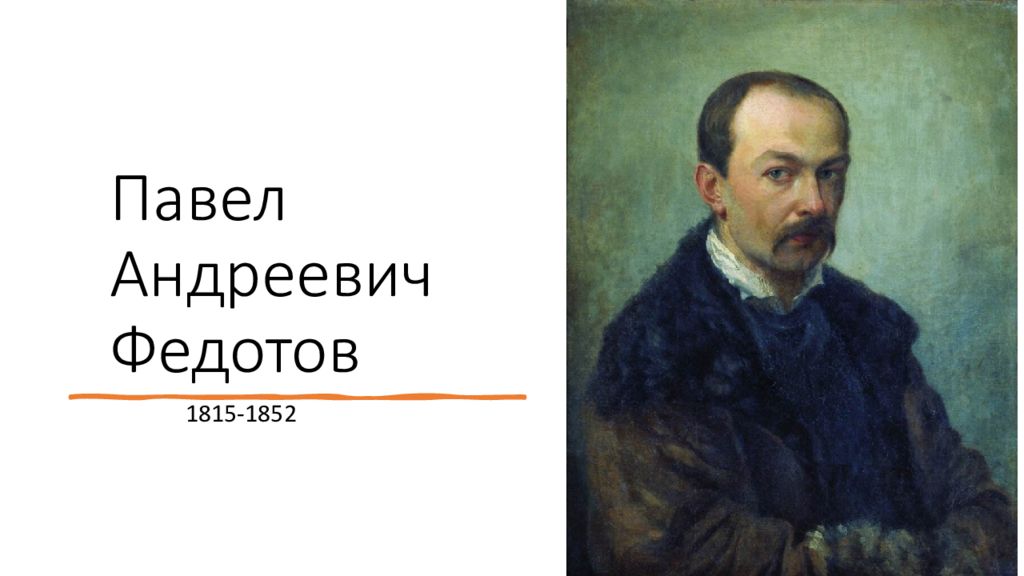

Первая половина 19 века — яркая страница в культуре России. Все направления — литература, архитектура, живопись этой эпохи отмечены целым созвездием имен, которые принесли русскому искусству мировую известность. Крупнейшим русским жанристом, " корифеем русского бытового жанра " этого времени стал Павел Андреевич Федотов. Именно он ввел в русский бытовой жанр критический анализ окружавшей его общественной действительности, стремясь раскрыть противоречия и пороки, раздиравшие русское общество того времени.

Слайд 3

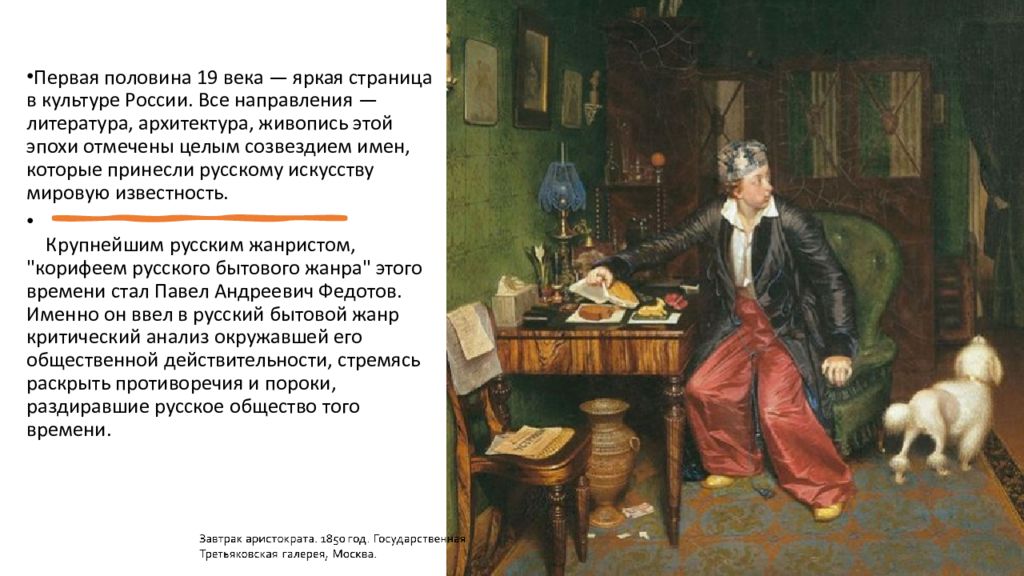

Павел Андреевич Федотов родился в Москве 22 июня 1815 года в семье Андрея Илларионовича Федотова, служившего в армии во времена Екатерины и получившего при выходе в отставку чин поручика и дворянство, впоследствии обедневшего титулярного советника, и его жены Натальи Алексеевны Калашниковой. В 1826 году 11-летнего Павла Федотова отдали в Московский кадетский корпус. Он сразу оказался в числе отстающих учеников : практически все однокурсники получили хорошее домашнее образование и быстро выполняли задания учителей. Однако вскоре ситуация изменилась. Будущий художник много времени проводил за книгами, тщательно готовился к проверочным работам и редко прогуливал занятия. Портрет отца. 1837. Картон, акварель. 20 х 17.2 см. ГТГ.

Слайд 5

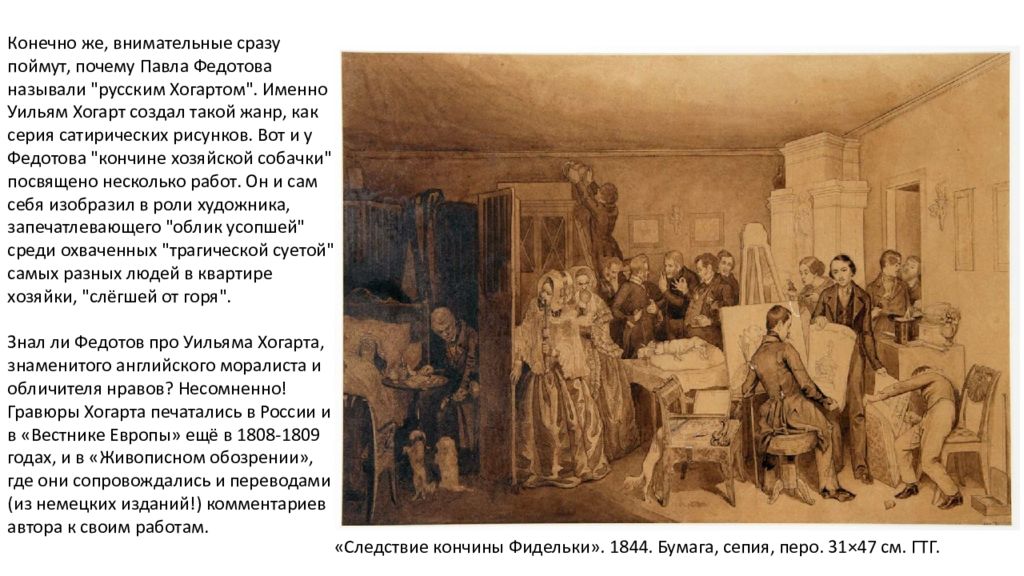

«Следствие кончины Фидельки ». 1844. Бумага, сепия, перо. 31×47 см. ГТГ. Конечно же, внимательные сразу поймут, почему Павла Федотова называли "русским Хогартом". Именно Уильям Хогарт создал такой жанр, как серия сатирических рисунков. Вот и у Федотова "кончине хозяйской собачки" посвящено несколько работ. Он и сам себя изобразил в роли художника, запечатлевающего "облик усопшей" среди охваченных "трагической суетой" самых разных людей в квартире хозяйки, "слёгшей от горя". Знал ли Федотов про Уильяма Хогарта, знаменитого английского моралиста и обличителя нравов? Несомненно! Гравюры Хогарта печатались в России и в «Вестнике Европы» ещё в 1808-1809 годах, и в «Живописном обозрении», где они сопровождались и переводами (из немецких изданий!) комментариев автора к своим работам.

Слайд 6

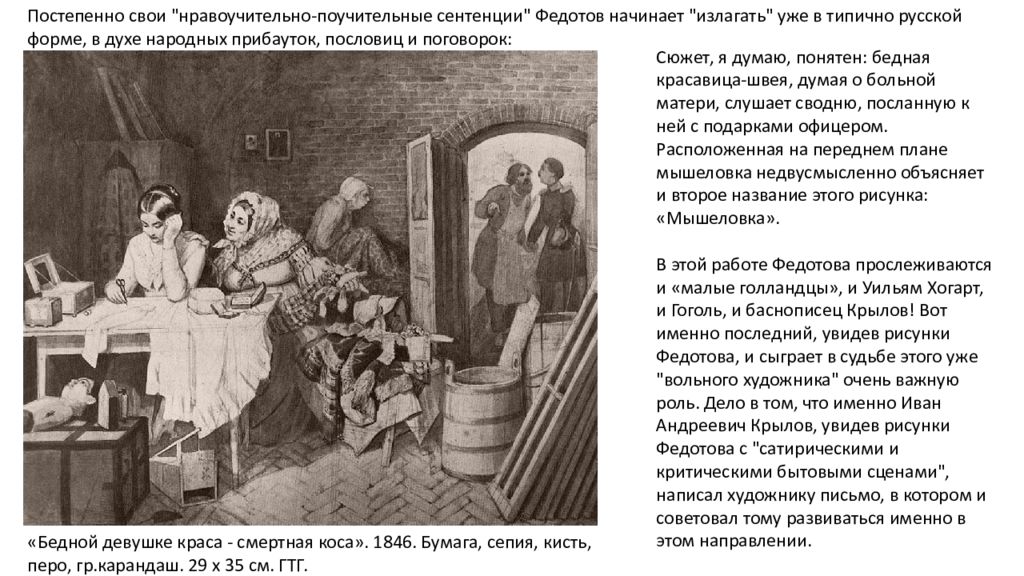

«Бедной девушке краса - смертная коса». 1846. Бумага, сепия, кисть, перо, гр.карандаш. 29 х 35 см. ГТГ. Постепенно свои "нравоучительно-поучительные сентенции" Федотов начинает "излагать" уже в типично русской форме, в духе народных прибауток, пословиц и поговорок: Сюжет, я думаю, понятен: бедная красавица-швея, думая о больной матери, слушает сводню, посланную к ней с подарками офицером. Расположенная на переднем плане мышеловка недвусмысленно объясняет и второе название этого рисунка: «Мышеловка». В этой работе Федотова прослеживаются и «малые голландцы», и Уильям Хогарт, и Гоголь, и баснописец Крылов! Вот именно последний, увидев рисунки Федотова, и сыграет в судьбе этого уже "вольного художника" очень важную роль. Дело в том, что именно Иван Андреевич Крылов, увидев рисунки Федотова с "сатирическими и критическими бытовыми сценами", написал художнику письмо, в котором и советовал тому развиваться именно в этом направлении.

Слайд 8

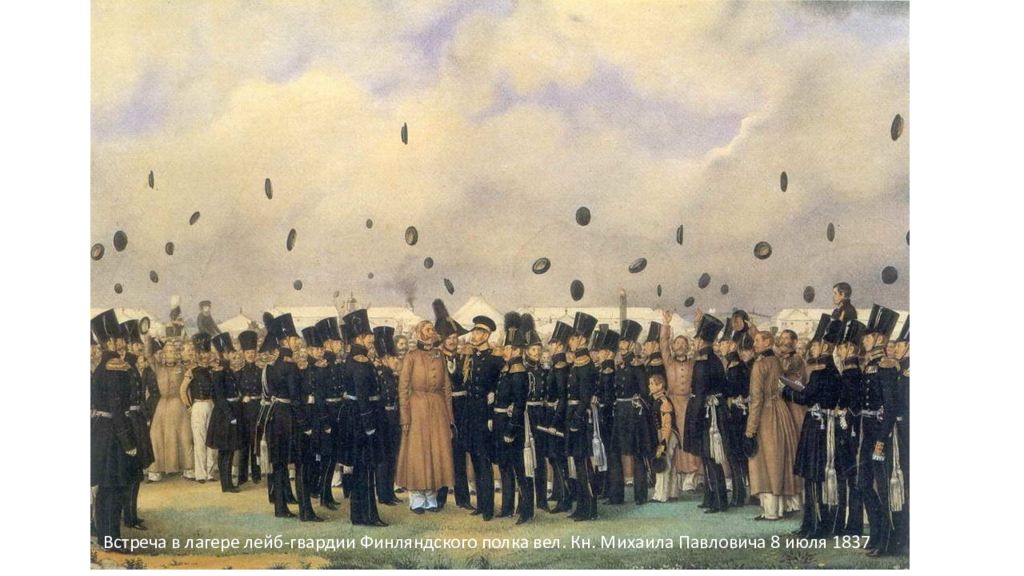

Встреча в лагере лейб-гвардии Финляндского полка вел. Кн. Михаила Павловича 8 июля 1837

Слайд 10

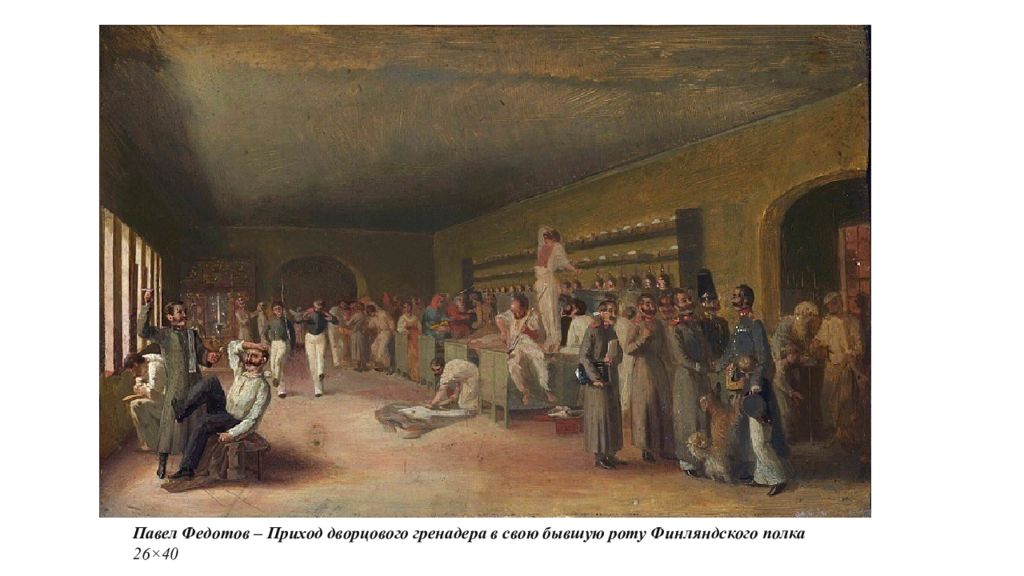

Павел Федотов – Приход дворцового гренадера в свою бывшую роту Финляндского полка 26×40

Слайд 12

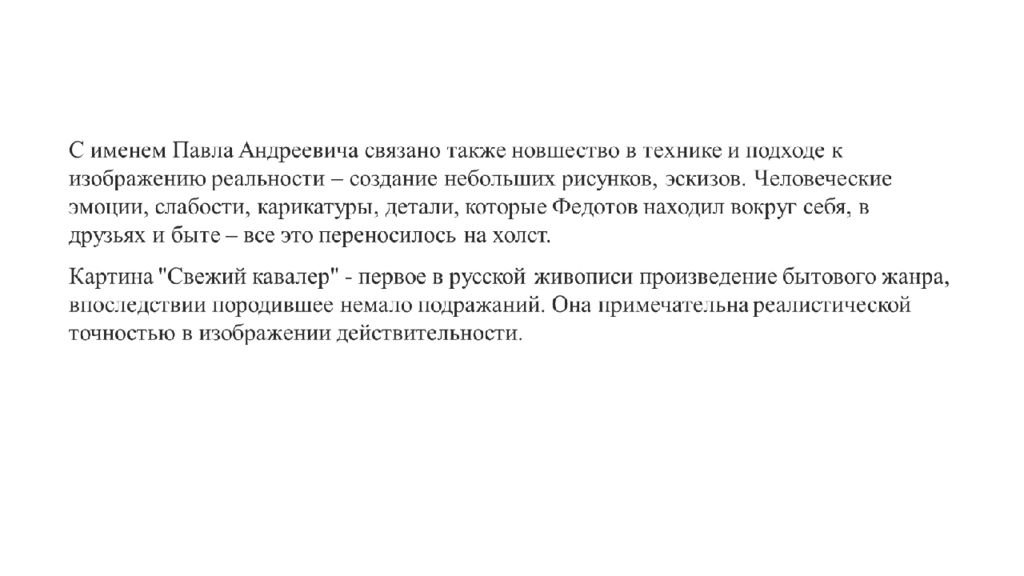

Федотов освоил технику маслом и создал свой первый шедевр. Как позже записал он сам в дневнике, «Это мой первый птенчик, которого я „нянчил“ разными поправками около девяти месяцев». Вот эта картина, которая сейчас называется «Свежий кавалер», а раньше она называлась так: «Свежий кавалер», или «Утро чиновника, получившего первый крестик», или «Последствия пирушки». На этой маленькой, потемневшей со временем картине, сейчас и с лупой-то в руках не всё можно разобрать. Так что предоставлю я слово самому художнику, который (как и Хогарт!) свои картины сопровождал авторским описанием, так называемой рацеей: « Утро после пирования по случаю полученного ордена. Новый кавалер не вытерпел: чем свет нацепил на халат свою обнову и горделиво напоминает свою значительность кухарке, но она насмешливо показывает ему единственные, но и то стоптанные и продырявленные сапоги, которые она несла чистить. На полу валяются объедки и осколки вчерашнего пира, а под столом заднего плана виден пробуждающийся, вероятно, оставшийся на поле битвы, тоже кавалер, но из таких, которые пристают с паспортами к проходящим. Талия кухарки не дает право хозяину иметь гостей лучшего тона. Где завелась дурная связь, там и в великий праздник грязь». «Свежий кавалер». 1846. Холст, масло. 48,2 × 42,5 см. ГТГ.

Слайд 14

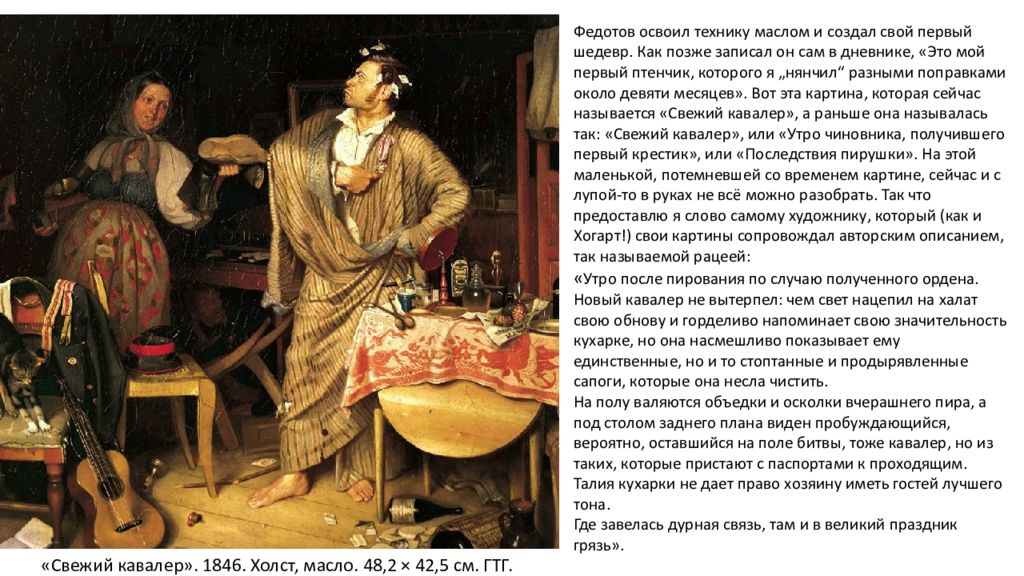

«Разборчивая невеста» (1847) Холст, масло. 37 x 45 см ГТГ Следом за этой, Федотов пишет ещё одну картину на сюжет одноимённой басни Крылова, в которой девушка долго отказывала многим, в итоге ей пришлось выходить замуж за старого и горбатого. И эта картина, как и все у Федотова, насыщена очень многими "говорящими деталями". Мне самому нравятся карты ("для гадания", понятно) на столике, "нарумяненная перезревшая" невеста, и радость её родителей. Обе эти картины Федотов вновь рискнул "отдать на суд" Великому Карлу. И удивлённый, обрадованный и восхищённый Карл Брюллов тогда сделал для безвестного художника очень много. Всесильный тогда в ИАХ Брюллов добился для Федотова сразу звания «назначенного в академики», денежного пособия в 700 рублей для завершения картины «Сватовство майора», эскиз которой Павел ему показал, и предложил тому участвовать в академических выставках. На выставке 1849 года были представлены все три, созданные к тому времени Федотовым картины, «Свежий кавалер», «Разборчивая невеста» и «Сватовство майора», за которую художник получил звание академика.

Слайд 15

Павел Федотов – Старость художника, женившегося без приданого в надежде на свой талант. 1846-1847.

Слайд 18

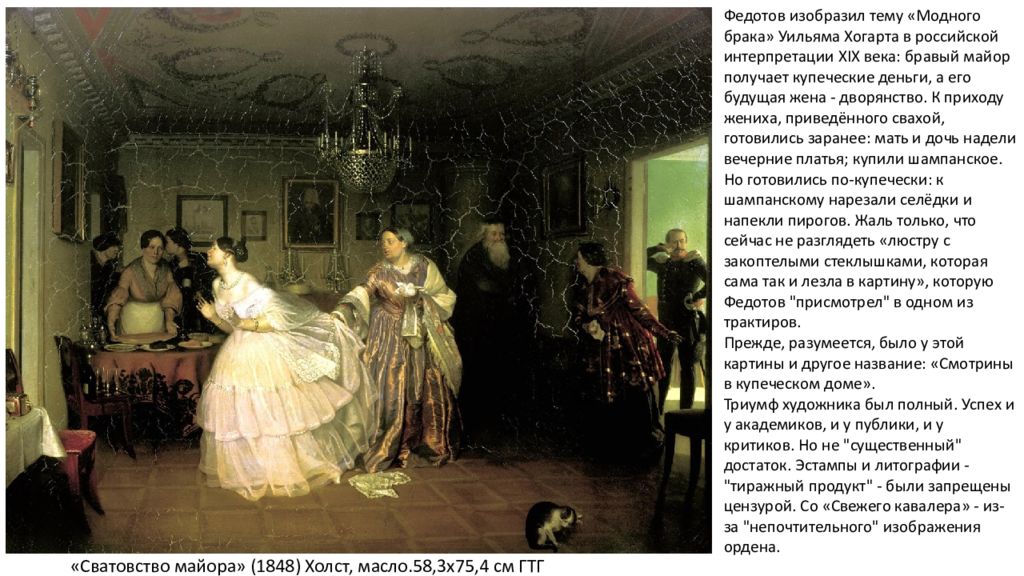

«Сватовство майора» (1848) Холст, масло.58,3x75,4 см ГТГ Федотов изобразил тему «Модного брака» Уильяма Хогарта в российской интерпретации XIX века: бравый майор получает купеческие деньги, а его будущая жена - дворянство. К приходу жениха, приведённого свахой, готовились заранее: мать и дочь надели вечерние платья; купили шампанское. Но готовились по-купечески: к шампанскому нарезали селёдки и напекли пирогов. Жаль только, что сейчас не разглядеть «люстру с закоптелыми стеклышками, которая сама так и лезла в картину», которую Федотов "присмотрел" в одном из трактиров. Прежде, разумеется, было у этой картины и другое название: «Смотрины в купеческом доме». Триумф художника был полный. Успех и у академиков, и у публики, и у критиков. Но не "существенный" достаток. Эстампы и литографии - "тиражный продукт" - были запрещены цензурой. Со «Свежего кавалера» - из-за "непочтительного" изображения ордена.

Слайд 19

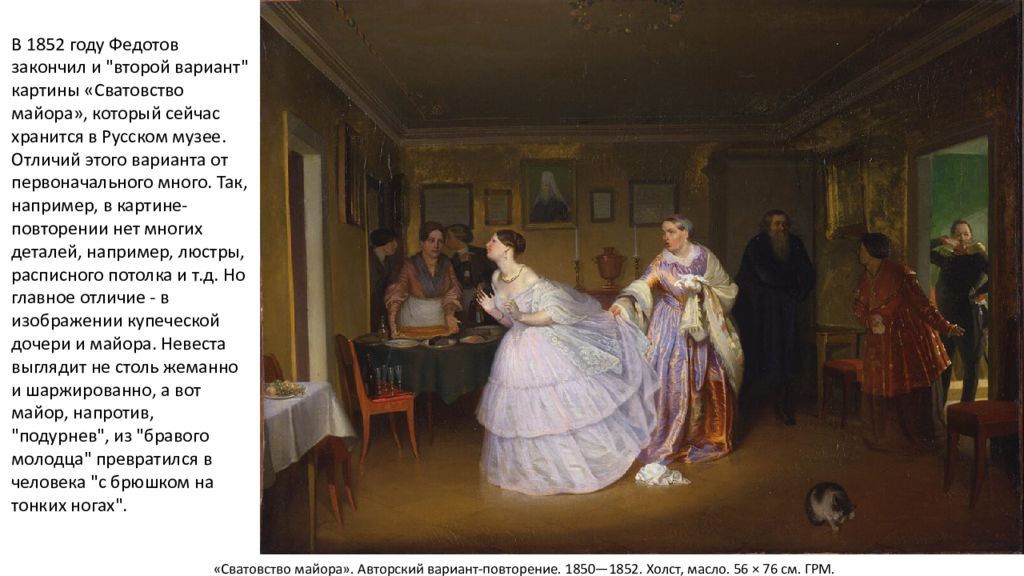

«Сватовство майора». Авторский вариант-повторение. 1850—1852. Холст, масло. 56 × 76 см. ГРМ. В 1852 году Федотов закончил и "второй вариант" картины «Сватовство майора», который сейчас хранится в Русском музее. Отличий этого варианта от первоначального много. Так, например, в картине-повторении нет многих деталей, например, люстры, расписного потолка и т.д. Но главное отличие - в изображении купеческой дочери и майора. Невеста выглядит не столь жеманно и шаржированно, а вот майор, напротив, "подурнев", из "бравого молодца" превратился в человека "с брюшком на тонких ногах".

Слайд 20

Теперь извольте посмотреть: Разные висят по стенам картины. Начинаем с середины: На средине висит Высокопреосвященный митрополит; Хозяин христианскую в нем добродетель чтит. Налево - Угрешская обитель И во облацех над нею - святитель... Православные, извольте перекреститься, А немцы, Иноземцы, На нашу святыню не глумиться; Не то - русский народ Силой рот вам зажмет. И вот извольте посмотреть: По сторонам митрополита - двое Наши знаменитые герои: Один - батюшка Кутузов, Что первый открыл пятки у французов, А Европа сначала Их не замечала. Другой Герой - Кульнев, которому в славу и честь Даже у немцев крест железный есть. И вот извольте посмотреть: Там же, на правой стороне, - Елавайский на коне, Казацкий хлопчик Французов топчет. А на правой стене хозяйский портрет В золоченую раму вдет; Хоть не его рожа, Да книжка похожа: Значит - грамотный! И вот извольте посмотреть: Внизу картины, Около середины, Сидит сибирская кошка. У нее бы не худо немножко Деревенским барышням поучиться Почаще мыться: Кошка рыльце умывает, Гостя в дом зазывает. А что, господа, чай устали глаза? А вот, налево, - святые образа... Извольте перекреститься Да по домам расходиться. 1849 Федотов Павел А вот извольте посмотреть, Как, справа, отставная деревенская пряха, Панкратьевна -сваха, Бессовестная привираха, В парчовом шугае, толстая складом, Пришла с докладом: Жених, мол, изволил пожаловать. И вот извольте посмотреть, Как хозяин-купец, Невестин отец, Не сладит с сюртуком, Он знаком больше с армяком; Как он бьется, пыхтит, Застегнуться спешит: Нараспашку принять - неучтиво. А извольте посмотреть, Как наша невеста Не найдет сдуру места: "Мужчина чужой! Ой, срам-то какой! Никогда с ними я не бывала, Коль и придут, бывало, - Мать тотчас на ушко: "Тебе, девушке, здесь не пристало!" Век в светличке своей я высокой Прожила, проспала одинокой; Кружева лишь плела к полотенцам, И все в доме меня чтут младенцем! Гость замолвит, чай, речь... Ай, ай, ай! - стыд какой!.. А тут нечем скрыть плеч: Шарф сквозистый такой - Всё насквозь, на виду!.. Нет, в светлицу уйду!" И вот извольте посмотреть, Как наша пташка сбирается улететь; А умная мать За платье ее хвать! И вот извольте посмотреть, Как в другой горнице Грозит ястреб горлице, - Как майор толстый, бравый, Карман дырявый, Крутит свой ус: "Я, дескать, до денежек доберусь!" А вот извольте посмотреть: Вот сам хозяин-купец, Денег полон ларец; Есть что пить и что есть... Уж чего ж бы еще? Да взманила, вишь, честь "Не хочу, вишь, зятька с бородою! И своя борода - Мне лихая беда. На улице всякий толкает, А чуть-чуть под хмельком, Да пойди-ка пешком вечерком, Глядь! - очутишься в будке, Прометешь потом улицу сутки. А в густых-то будь зять - Не посмеют нас взять... Мне, по крайности, дай хоть майора, Без того никому не отдам свою дочь!.." А жених - тут как тут, и по чину - точь-в-точь. А вот извольте посмотреть, Как жениха ждут, Кулебяку несут И заморские вина первейших сортов К столу подают. А вот и самое панское, Сиречь шампанское, На подносе на стуле стоит. А вот извольте посмотреть, Как в параде весь дом: Всё с иголочки в нем; Только хозяйка купца Не нашла, знать, по головке чепца. По-старинному - в сизом платочке. Остальной же наряд У француженки взят Лишь вечор для самой и для дочки. Дочка в жизнь в первый раз, Как боярышня у нас, Ни простуды не боясь, Ни мужчин не страшась, Плечи выставила напоказ. - Шейка чиста, Да без креста. Вот извольте посмотреть, Как в левом углу старуха, Тугая на ухо, Хозяйкина сватья, беззубый рот, К сидельцу пристает: Для чего, дескать, столько бутылок несет, В доме ей до всего! Ей скажи: отчего, Для чего, кто идет, - Любопытный народ!

Слайд 21

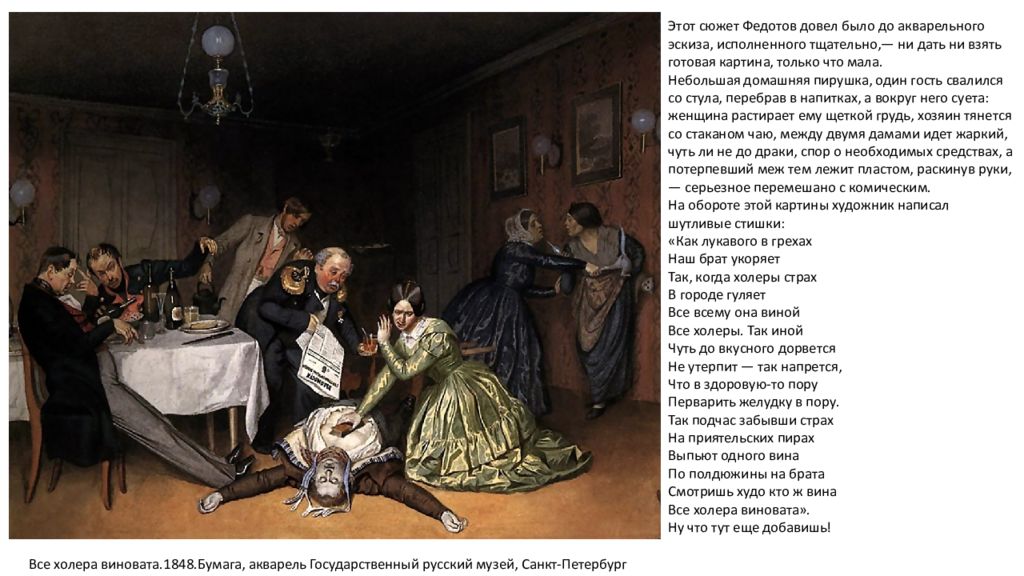

Этот сюжет Федотов довел было до акварельного эскиза, исполненного тщательно,— ни дать ни взять готовая картина, только что мала. Небольшая домашняя пирушка, один гость свалился со стула, перебрав в напитках, а вокруг него суета: женщина растирает ему щеткой грудь, хозяин тянется со стаканом чаю, между двумя дамами идет жаркий, чуть ли не до драки, спор о необходимых средствах, а потерпевший меж тем лежит пластом, раскинув руки,— серьезное перемешано с комическим. На обороте этой картины художник написал шутливые стишки: «Как лукавого в грехах Наш брат укоряет Так, когда холеры страх В городе гуляет Все всему она виной Все холеры. Так иной Чуть до вкусного дорвется Не утерпит — так напрется, Что в здоровую-то пору Перварить желудку в пору. Так подчас забывши страх На приятельских пирах Выпьют одного вина По полдюжины на брата Смотришь худо кто ж вина Все холера виновата». Ну что тут еще добавишь! Все холера виновата.1848.Бумага, акварель Государственный русский музей, Санкт-Петербург

Слайд 22

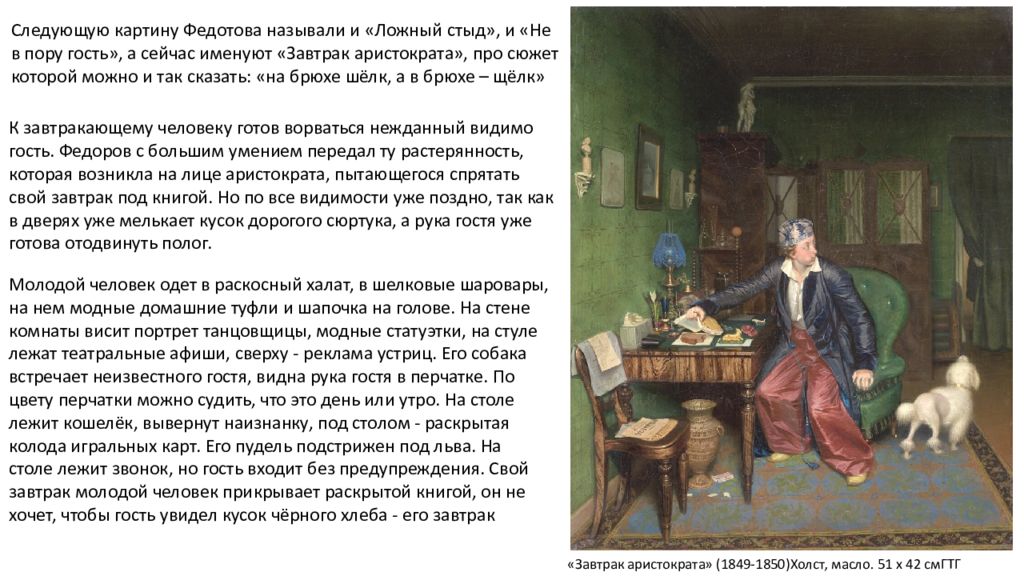

«Завтрак аристократа» (1849-1850)Холст, масло. 51 х 42 смГТГ К завтракающему человеку готов ворваться нежданный видимо гость. Федоров с большим умением передал ту растерянность, которая возникла на лице аристократа, пытающегося спрятать свой завтрак под книгой. Но по все видимости уже поздно, так как в дверях уже мелькает кусок дорогого сюртука, а рука гостя уже готова отодвинуть полог. Молодой человек одет в раскосный халат, в шелковые шаровары, на нем модные домашние туфли и шапочка на голове. На стене комнаты висит портрет танцовщицы, модные статуэтки, на стуле лежат театральные афиши, сверху - реклама устриц. Его собака встречает неизвестного гостя, видна рука гостя в перчатке. По цвету перчатки можно судить, что это день или утро. На столе лежит кошелёк, вывернут наизнанку, под столом - раскрытая колода игральных карт. Его пудель подстрижен под льва. На столе лежит звонок, но гость входит без предупреждения. Свой завтрак молодой человек прикрывает раскрытой книгой, он не хочет, чтобы гость увидел кусок чёрного хлеба - его завтрак Следующую картину Федотова называли и «Ложный стыд», и «Не в пору гость», а сейчас именуют «Завтрак аристократа», про сюжет которой можно и так сказать: «на брюхе шёлк, а в брюхе – щёлк»

Слайд 23

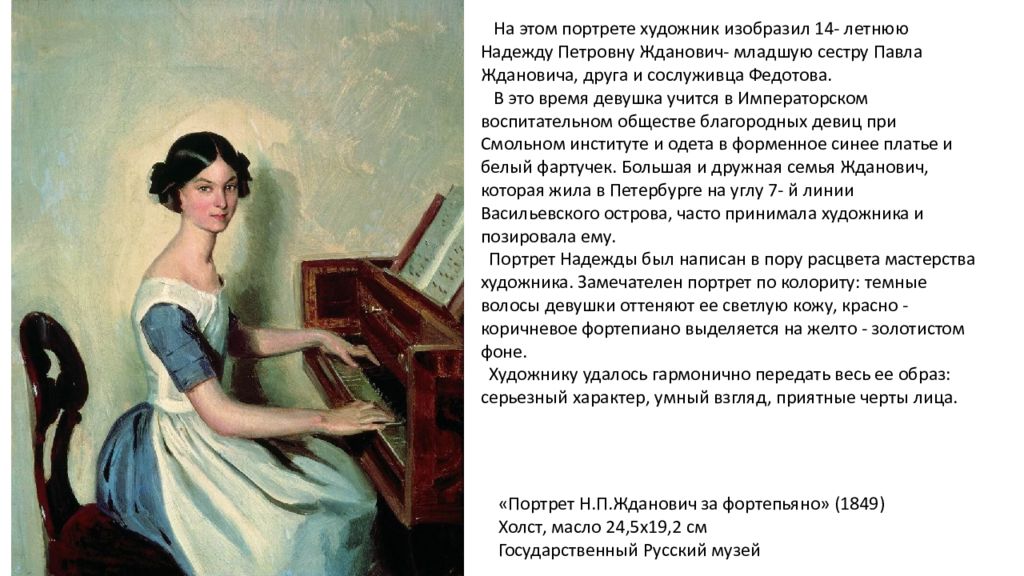

«Портрет Н.П.Жданович за фортепьяно» (1849) Холст, масло 24,5х19,2 см Государственный Русский музей На этом портрете художник изобразил 14- летнюю Надежду Петровну Жданович- младшую сестру Павла Ждановича, друга и сослуживца Федотова. В это время девушка учится в Императорском воспитательном обществе благородных девиц при Смольном институте и одета в форменное синее платье и белый фартучек. Большая и дружная семья Жданович, которая жила в Петербурге на углу 7- й линии Васильевского острова, часто принимала художника и позировала ему. Портрет Надежды был написан в пору расцвета мастерства художника. Замечателен портрет по колориту: темные волосы девушки оттеняют ее светлую кожу, красно - коричневое фортепиано выделяется на желто - золотистом фоне. Художнику удалось гармонично передать весь ее образ: серьезный характер, умный взгляд, приятные черты лица.

Слайд 24

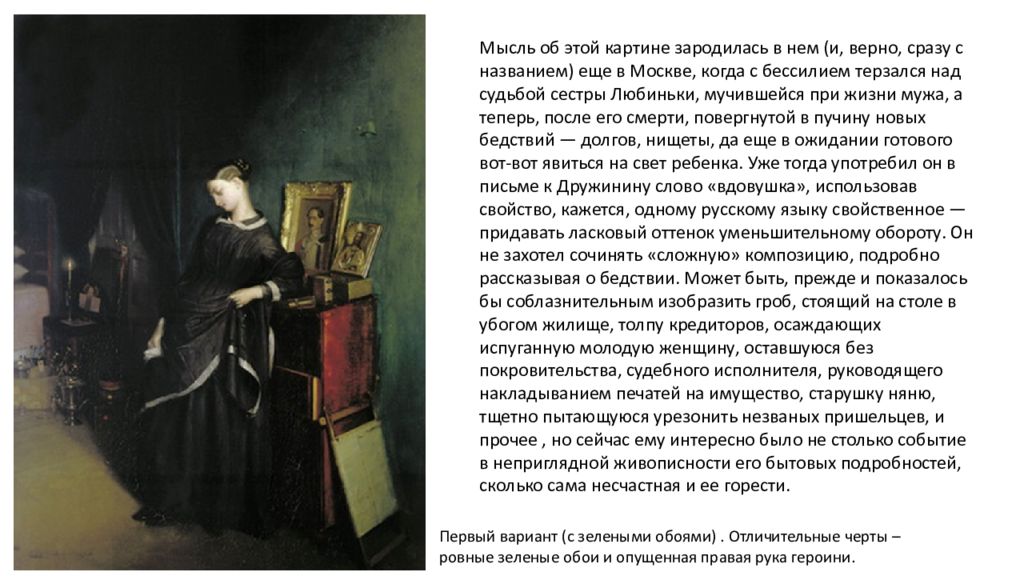

Мысль об этой картине зародилась в нем (и, верно, сразу с названием) еще в Москве, когда с бессилием терзался над судьбой сестры Любиньки, мучившейся при жизни мужа, а теперь, после его смерти, повергнутой в пучину новых бедствий — долгов, нищеты, да еще в ожидании готового вот-вот явиться на свет ребенка. Уже тогда употребил он в письме к Дружинину слово «вдовушка», использовав свойство, кажется, одному русскому языку свойственное — придавать ласковый оттенок уменьшительному обороту. Он не захотел сочинять «сложную» композицию, подробно рассказывая о бедствии. Может быть, прежде и показалось бы соблазнительным изобразить гроб, стоящий на столе в убогом жилище, толпу кредиторов, осаждающих испуганную молодую женщину, оставшуюся без покровительства, судебного исполнителя, руководящего накладыванием печатей на имущество, старушку няню, тщетно пытающуюся урезонить незваных пришельцев, и прочее, но сейчас ему интересно было не столько событие в неприглядной живописности его бытовых подробностей, сколько сама несчастная и ее горести. Первый вариант (с зелеными обоями). Отличительные черты – ровные зеленые обои и опущенная правая рука героини.

Слайд 25

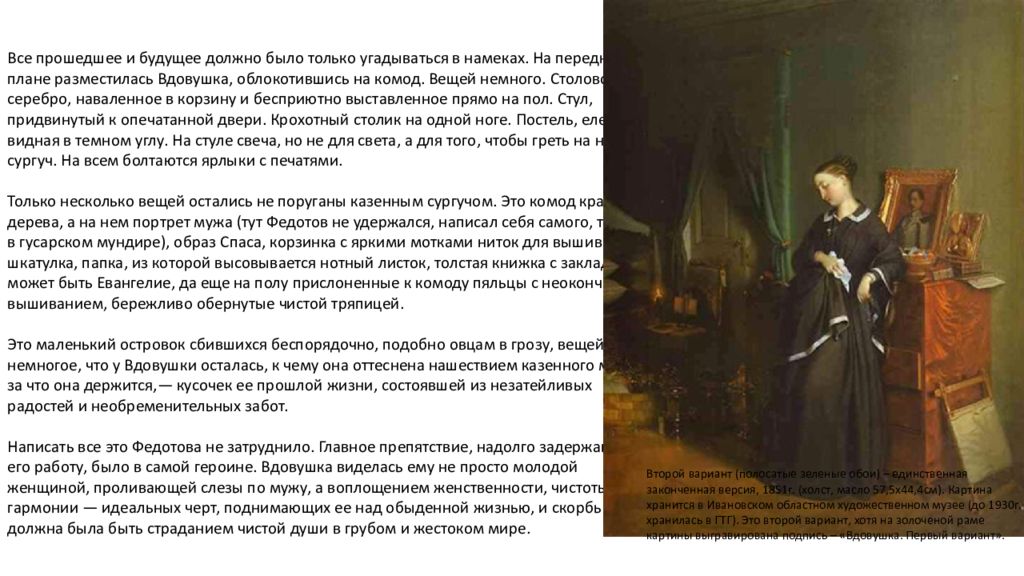

Все прошедшее и будущее должно было только угадываться в намеках. На переднем плане разместилась Вдовушка, облокотившись на комод. Вещей немного. Столовое серебро, наваленное в корзину и бесприютно выставленное прямо на пол. Стул, придвинутый к опечатанной двери. Крохотный столик на одной ноге. Постель, еле видная в темном углу. На стуле свеча, но не для света, а для того, чтобы греть на ней сургуч. На всем болтаются ярлыки с печатями. Только несколько вещей остались не поруганы казенным сургучом. Это комод красного дерева, а на нем портрет мужа (тут Федотов не удержался, написал себя самого, только в гусарском мундире), образ Спаса, корзинка с яркими мотками ниток для вышивания, шкатулка, папка, из которой высовывается нотный листок, толстая книжка с закладкой, может быть Евангелие, да еще на полу прислоненные к комоду пяльцы с неоконченным вышиванием, бережливо обернутые чистой тряпицей. Это маленький островок сбившихся беспорядочно, подобно овцам в грозу, вещей — то немногое, что у Вдовушки осталась, к чему она оттеснена нашествием казенного мира, за что она держится,— кусочек ее прошлой жизни, состоявшей из незатейливых радостей и необременительных забот. Написать все это Федотова не затруднило. Главное препятствие, надолго задержавшее его работу, было в самой героине. Вдовушка виделась ему не просто молодой женщиной, проливающей слезы по мужу, а воплощением женственности, чистоты, гармонии — идеальных черт, поднимающих ее над обыденной жизнью, и скорбь ее должна была быть страданием чистой души в грубом и жестоком мире. Второй вариант (полосатые зеленые обои) – единственная законченная версия, 1851г. (холст, масло 57,5х44,4см). Картина хранится в Ивановском областном художественном музее (до 1930г. хранилась в ГТГ). Это второй вариант, хотя на золоченой раме картины выгравирована подпись – «Вдовушка. Первый вариант».

Слайд 26

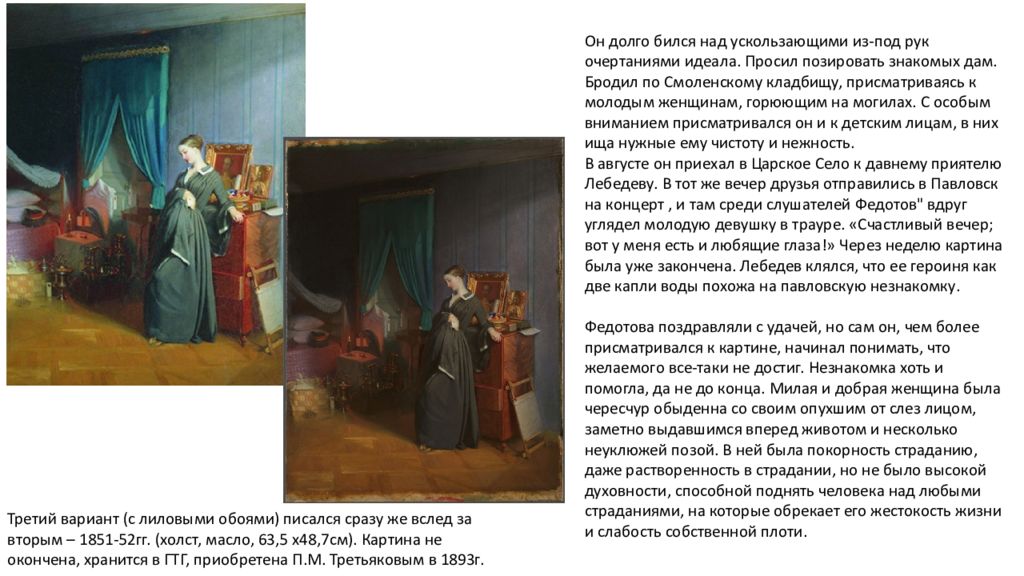

Он долго бился над ускользающими из-под рук очертаниями идеала. Просил позировать знакомых дам. Бродил по Смоленскому кладбищу, присматриваясь к молодым женщинам, горюющим на могилах. С особым вниманием присматривался он и к детским лицам, в них ища нужные ему чистоту и нежность. В августе он приехал в Царское Село к давнему приятелю Лебедеву. В тот же вечер друзья отправились в Павловск на концерт, и там среди слушателей Федотов" вдруг углядел молодую девушку в трауре. «Счастливый вечер; вот у меня есть и любящие глаза!» Через неделю картина была уже закончена. Лебедев клялся, что ее героиня как две капли воды похожа на павловскую незнакомку. Федотова поздравляли с удачей, но сам он, чем более присматривался к картине, начинал понимать, что желаемого все-таки не достиг. Незнакомка хоть и помогла, да не до конца. Милая и добрая женщина была чересчур обыденна со своим опухшим от слез лицом, заметно выдавшимся вперед животом и несколько неуклюжей позой. В ней была покорность страданию, даже растворенность в страдании, но не было высокой духовности, способной поднять человека над любыми страданиями, на которые обрекает его жестокость жизни и слабость собственной плоти. Третий вариант (с лиловыми обоями) писался сразу же вслед за вторым – 1851-52гг. (холст, масло, 63,5 х48,7см). Картина не окончена, хранится в ГТГ, приобретена П.М. Третьяковым в 1893г.

Слайд 27

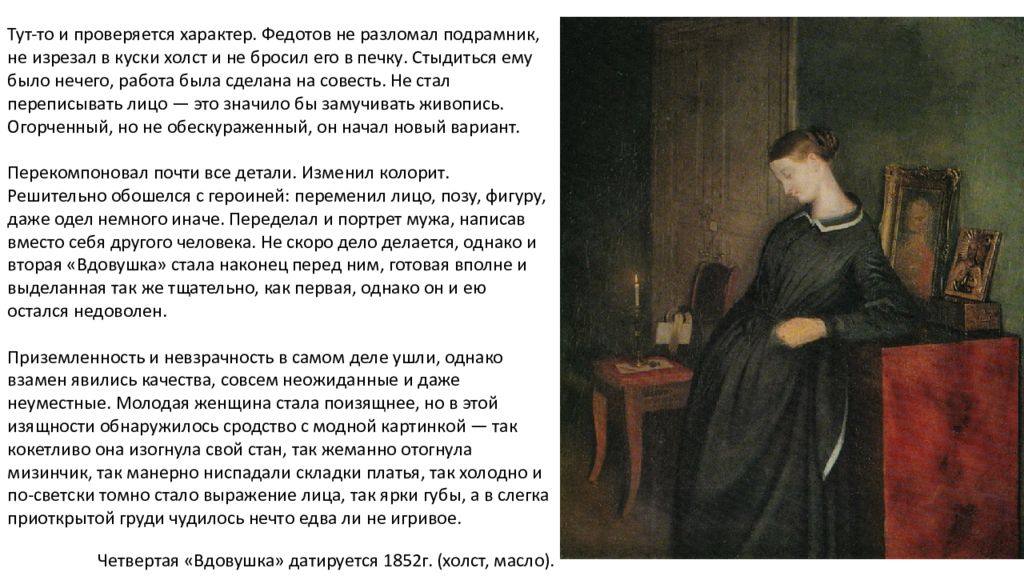

Четвертая «Вдовушка» датируется 1852г. (холст, масло). Тут-то и проверяется характер. Федотов не разломал подрамник, не изрезал в куски холст и не бросил его в печку. Стыдиться ему было нечего, работа была сделана на совесть. Не стал переписывать лицо — это значило бы замучивать живопись. Огорченный, но не обескураженный, он начал новый вариант. Перекомпоновал почти все детали. Изменил колорит. Решительно обошелся с героиней: переменил лицо, позу, фигуру, даже одел немного иначе. Переделал и портрет мужа, написав вместо себя другого человека. Не скоро дело делается, однако и вторая «Вдовушка» стала наконец перед ним, готовая вполне и выделанная так же тщательно, как первая, однако он и ею остался недоволен. Приземленность и невзрачность в самом деле ушли, однако взамен явились качества, совсем неожиданные и даже неуместные. Молодая женщина стала поизящнее, но в этой изящности обнаружилось сродство с модной картинкой — так кокетливо она изогнула свой стан, так жеманно отогнула мизинчик, так манерно ниспадали складки платья, так холодно и по-светски томно стало выражение лица, так ярки губы, а в слегка приоткрытой груди чудилось нечто едва ли не игривое.

Слайд 28

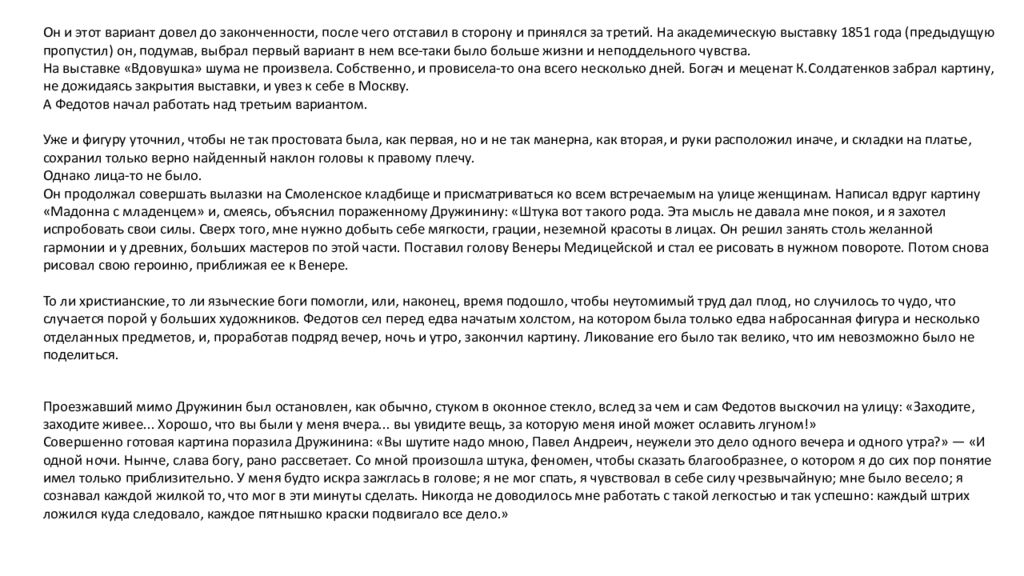

Он и этот вариант довел до законченности, после чего отставил в сторону и принялся за третий. На академическую выставку 1851 года (предыдущую пропустил) он, подумав, выбрал первый вариант в нем все-таки было больше жизни и неподдельного чувства. На выставке «Вдовушка» шума не произвела. Собственно, и провисела-то она всего несколько дней. Богач и меценат К.Солдатенков забрал картину, не дожидаясь закрытия выставки, и увез к себе в Москву. А Федотов начал работать над третьим вариантом. Уже и фигуру уточнил, чтобы не так простовата была, как первая, но и не так манерна, как вторая, и руки расположил иначе, и складки на платье, сохранил только верно найденный наклон головы к правому плечу. Однако лица-то не было. Он продолжал совершать вылазки на Смоленское кладбище и присматриваться ко всем встречаемым на улице женщинам. Написал вдруг картину «Мадонна с младенцем» и, смеясь, объяснил пораженному Дружинину: «Штука вот такого рода. Эта мысль не давала мне покоя, и я захотел испробовать свои силы. Сверх того, мне нужно добыть себе мягкости, грации, неземной красоты в лицах. Он решил занять столь желанной гармонии и у древних, больших мастеров по этой части. Поставил голову Венеры Медицейской и стал ее рисовать в нужном повороте. Потом снова рисовал свою героиню, приближая ее к Венере. То ли христианские, то ли языческие боги помогли, или, наконец, время подошло, чтобы неутомимый труд дал плод, но случилось то чудо, что случается порой у больших художников. Федотов сел перед едва начатым холстом, на котором была только едва набросанная фигура и несколько отделанных предметов, и, проработав подряд вечер, ночь и утро, закончил картину. Ликование его было так велико, что им невозможно было не поделиться. Проезжавший мимо Дружинин был остановлен, как обычно, стуком в оконное стекло, вслед за чем и сам Федотов выскочил на улицу: «Заходите, заходите живее... Хорошо, что вы были у меня вчера... вы увидите вещь, за которую меня иной может ославить лгуном!» Совершенно готовая картина поразила Дружинина: «Вы шутите надо мною, Павел Андреич, неужели это дело одного вечера и одного утра?» — «И одной ночи. Нынче, слава богу, рано рассветает. Со мной произошла штука, феномен, чтобы сказать благообразнее, о котором я до сих пор понятие имел только приблизительно. У меня будто искра зажглась в голове; я не мог спать, я чувствовал в себе силу чрезвычайную; мне было весело; я сознавал каждой жилкой то, что мог в эти минуты сделать. Никогда не доводилось мне работать с такой легкостью и так успешно: каждый штрих ложился куда следовало, каждое пятнышко краски подвигало все дело.»

Слайд 29

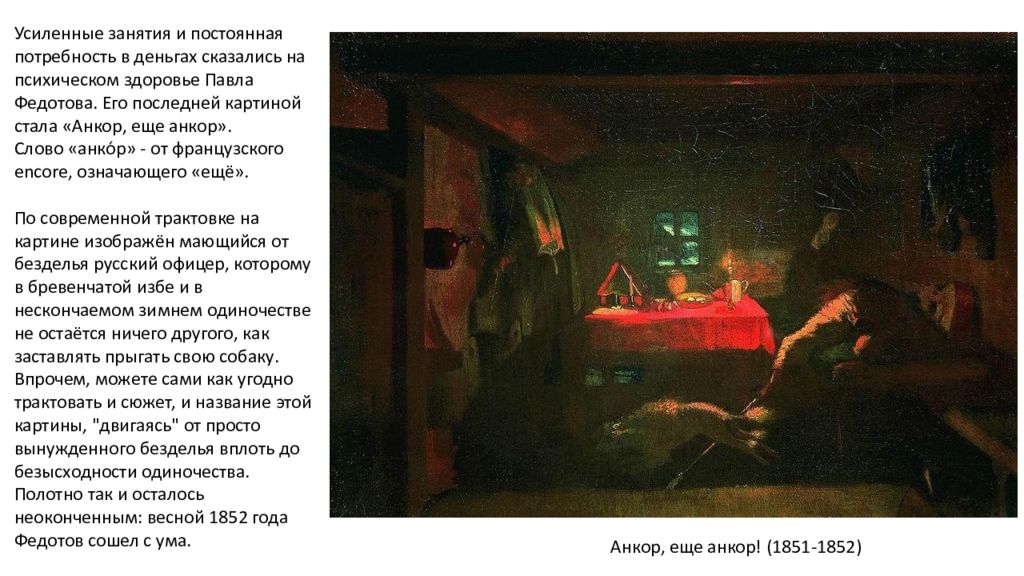

Анкор, еще анкор ! (1851-1852) Усиленные занятия и постоянная потребность в деньгах сказались на психическом здоровье Павла Федотова. Его последней картиной стала «Анкор, еще анкор». Слово « анко́р » - от французского encore, означающего «ещё». По современной трактовке на картине изображён мающийся от безделья русский офицер, которому в бревенчатой избе и в нескончаемом зимнем одиночестве не остаётся ничего другого, как заставлять прыгать свою собаку. Впрочем, можете сами как угодно трактовать и сюжет, и название этой картины, "двигаясь" от просто вынужденного безделья вплоть до безысходности одиночества. Полотно так и осталось неоконченным: весной 1852 года Федотов сошел с ума.

Слайд 30

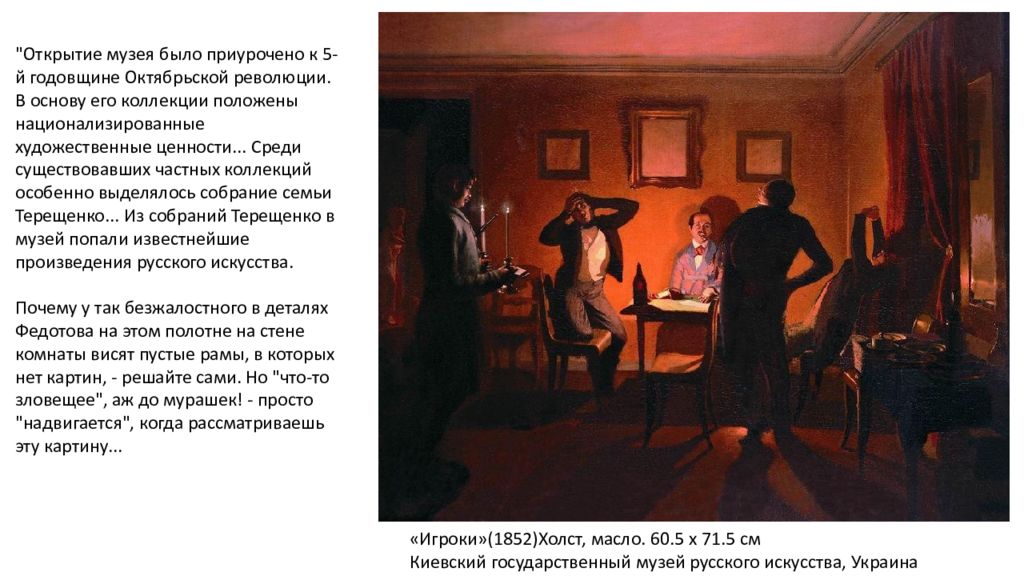

«Игроки»(1852)Холст, масло. 60.5 x 71.5 см Киевский государственный музей русского искусства, Украина "Открытие музея было приурочено к 5-й годовщине Октябрьской революции. В основу его коллекции положены национализированные художественные ценности... Среди существовавших частных коллекций особенно выделялось собрание семьи Терещенко... Из собраний Терещенко в музей попали известнейшие произведения русского искусства. Почему у так безжалостного в деталях Федотова на этом полотне на стене комнаты висят пустые рамы, в которых нет картин, - решайте сами. Но "что-то зловещее", аж до мурашек! - просто "надвигается", когда рассматриваешь эту картину...

Слайд 31

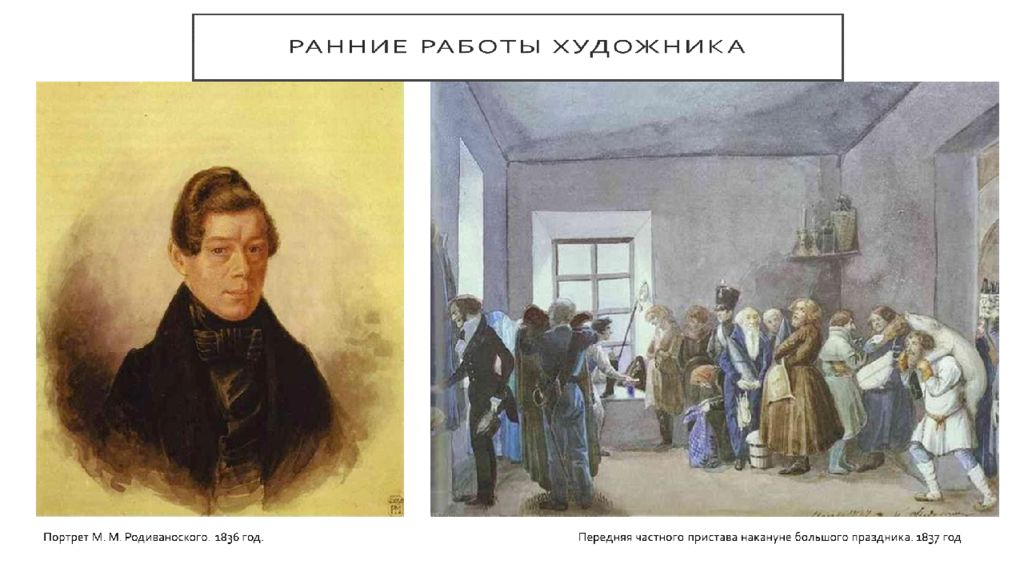

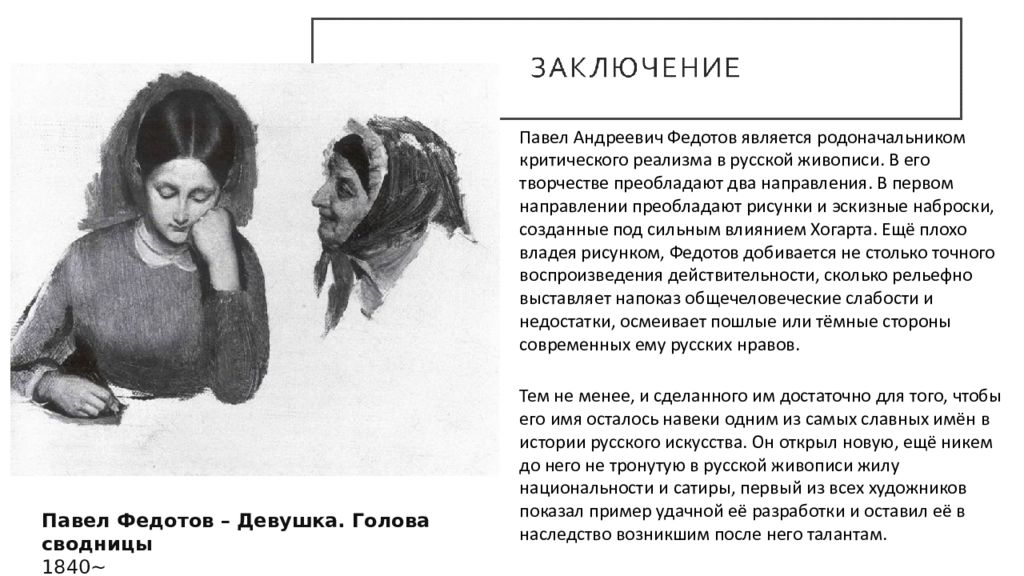

Павел Андреевич Федотов является родоначальником критического реализма в русской живописи. В его творчестве преобладают два направления. В первом направлении преобладают рисунки и эскизные наброски, созданные под сильным влиянием Хогарта. Ещё плохо владея рисунком, Федотов добивается не столько точного воспроизведения действительности, сколько рельефно выставляет напоказ общечеловеческие слабости и недостатки, осмеивает пошлые или тёмные стороны современных ему русских нравов. Тем не менее, и сделанного им достаточно для того, чтобы его имя осталось навеки одним из самых славных имён в истории русского искусства. Он открыл новую, ещё никем до него не тронутую в русской живописи жилу национальности и сатиры, первый из всех художников показал пример удачной её разработки и оставил её в наследство возникшим после него талантам. Павел Федотов – Девушка. Голова сводницы 1840~

Последний слайд презентации: Павел Андреевич Федотов

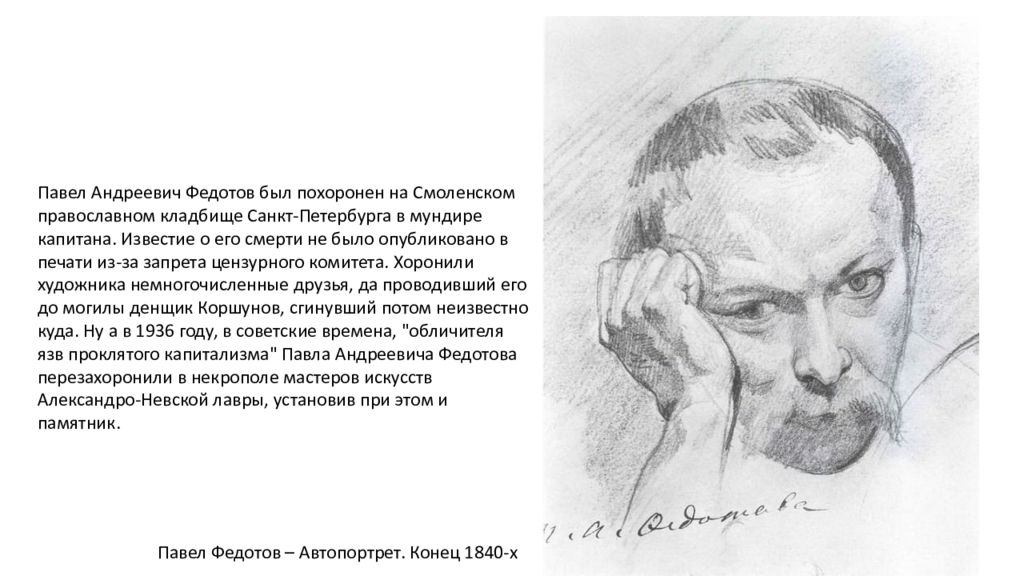

Павел Федотов – Автопортрет. Конец 1840-х Павел Андреевич Федотов был похоронен на Смоленском православном кладбище Санкт-Петербурга в мундире капитана. Известие о его смерти не было опубликовано в печати из-за запрета цензурного комитета. Хоронили художника немногочисленные друзья, да проводивший его до могилы денщик Коршунов, сгинувший потом неизвестно куда. Ну а в 1936 году, в советские времена, "обличителя язв проклятого капитализма" Павла Андреевича Федотова перезахоронили в некрополе мастеров искусств Александро-Невской лавры, установив при этом и памятник.