Первый слайд презентации

ПЕРИТОНИТ. КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ. Зав.кафедрой хирургии №2 д-р мед. наук, профессор Г.Ф.Жигаев КАФЕДРА ХИРУРГИИ БГУ №2 БУРЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Слайд 2

Проблема лечения гнойных перитонитов является одной из актуальных в современной хирургии. Процент летальных исходов от перитонитов до сих пор остается высоким. По данным П. Н. Напалкова, внутрибольничная смертность от перитонитов составляет 15—16% от всех вскрытий. Одной из причин является несостоятельность защитных систем человека, нарушение микроциркуляции в жизненно важных органах и их необратимой деструкции. Благоприятный исход при лечении перитонитов зависит от своевременной диагностики, где играют роль опыт врача, показатели лабораторных и рентгенологического исследований.

Слайд 3: Перитонит - воспаление брюшины, сопровождающееся как местными, так и общими симптомами

ЧАСТОТА ВОЗНИКНОВЕНИЯ Первичные перитониты встречаются редко, приблизительно в 1% случаев. Вторичные перитониты - осложнение острых хирургических заболеваний и травм органов брюшной полости.

Слайд 4: ПРОГНОЗ

Летальность при тяжелых формах гнойного перитонита составляет 25-30%, а при развитии полиорганной недостаточности - 80-90%. В прогностическом отношении хирургии вернулись к позициям, которые еще в 1926 г. сформулировал С.И. Спасокукоцкий: "При перитонитах операция в первые часы дает до 90% выздоровлений, в первый день - 50%, позже третьего дня - всего 10%".

Слайд 5: Анатомические особенности строения брюшины

Она является слоем полигональной формы плоских клеток, тесно соприкасающихся друг с другом и получивших название мезотелия. За ним следуют пограничная (базальная) мембрана, затем поверхностный волокнистый коллагеновый слой, эластическая сеть и глубокий решетчатый коллагеновый слой. Брюшина обильно пронизана сетью лимфатических и кровеносных сосудов, которые в глубоком решетчатом слое.Кровеносные сосуды сопровождаются большим числом нервных стволов с нервными ганглиями.

Слайд 6

Брюшина не только выполняет роль покрова, но, главным образом, несет защитную, резорбционную, выделительную и пластическую функции. Даже при тяжелых гнойных перитонитах, если устраняется источник воспаления, происходит рассасывание больших количеств гноя из брюшной полости. Общая площадь брюшины колеблется от 17000 до 20400 см2. Брюшина человека за сутки может всосать до 70 л жидкости. Это ее ведущая защитная функция.

Слайд 7: Этиология

Основная причина развития перитонита - инфекция. 1.Микробный (бактериальный) перитонит. Неспецифический, вызванный микрофлорой ЖКТ. Наибольшее значение имеют штаммы следующих микроорганизмов: Аэробы грамотрицательные - кишечная палочка, синегнойная палочка, протей, клебсиеллы, энтеробактер, акинетобактер, цитробактер Аэробы грамоположительные : стафилококки, стрептококки Анаэробы грамотрицательные : бактероиды, фузобактерии, вейлонеллы; Анаэробы грамоположительные : клостридии, эубактерии, лактобациллы, пептострептококки, пептококки Специфический, вызванный микрофлорой не имеющей отношения к ЖКТ - гонококки, пневмококки, гемолитический стрептококк, микобактерии туберкулеза

Слайд 8

Асептический (абактериальный, токсико-химический) перитонит воздействие на брюшину агрессивных агентов неинфекционного характера: кровь, желчь, желудочный сок, хилезная жидкость, панкреатический сок, моча асептический некроз внутренних органов Особые формы перитонита: Канцероматозный (при запущенных стадиях опухолей органов брюшной полости) Паразитарный Ревматоидный Гранулематозный (в результате высыхания поверхности брюшины в ходе операции, воздействия талька с перчаток хирурга, нитей перевязочного или частиц шовного материала).

Слайд 9: Классификация перитонитов

По клиническому течению различают острый и хронический перитонит. Последний в подавляющем большинстве случаев носит специфический характер: туберкулезный, паразитарный, канкрозный асцит-перитонит и т. д. В практической хирургии чаще всего приходится встречаться с острым перитонитом как проявлением нагноительного процесса в брюшной полости. В связи с этим по характеру экссудата и выпота различают серозный, фибринозный, серозно-фибринозный, гнойный, фибринозно-гнойный, гнилостный, геморрагический, сухой ; чаще встречаются чисто гнойные перитониты. По происхождению перитониты делят на первичные и вторичные. В большинстве случаев перитонит не самостоятельная болезнь, а осложнение воспалительных заболеваний или повреждений органов брюшной полости. По нашим данным, около 20% острых хирургических заболеваний органов брюшной полости осложняется перитонитом.

Слайд 10: Источниками перитонитов являются:

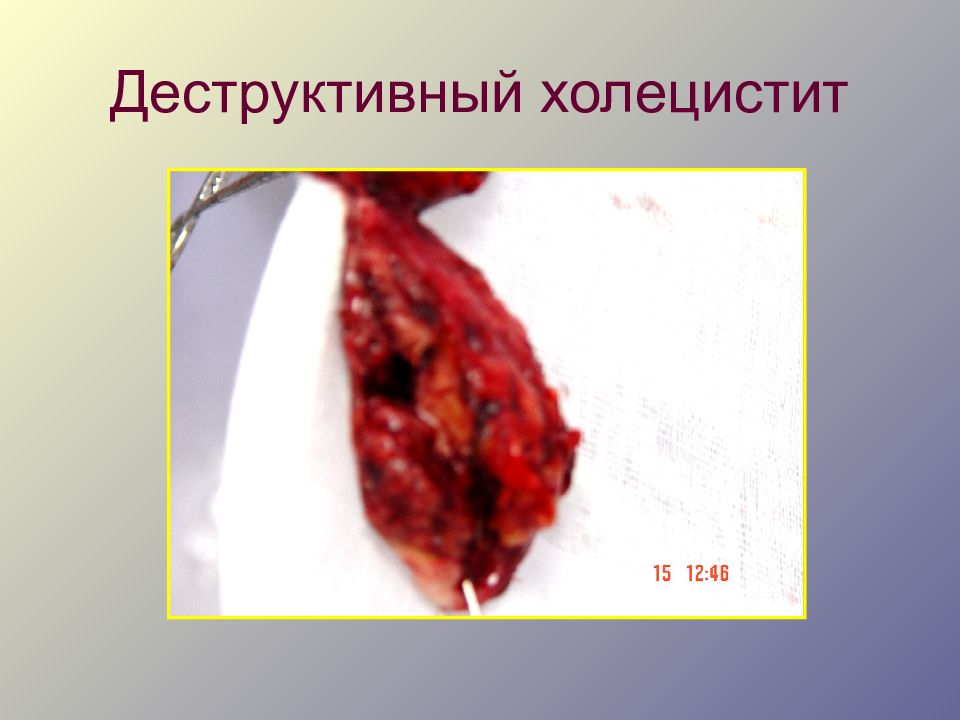

Червеобразный отросток (30—65%) - аппендициты: перфоративный, флегмонозный, гангренозный; Желудок и двенадцатиперстная кишка (7-14%) - прободная язва, перфорация рака, флегмона желудка, инородные тела и др.; Женские половые органы (3 - 12%) - сальпингооофорит, эндометрит, пиосальпинкс, разрыв кист яичника, гонорея, туберкулез; Кишечник (3 - 5%) - непроходимость, ущемление грыжи, тромбоз сосудов брыжейки, перфорация брюшнотифозных язв, перфорация язв при колите, туберкулез, болезнь Крона, дивертикулы; Желчный пузырь (10 - 12%) - холециститы: гангренозный, перфоративный, флегмонозный, пропотной желчный перитонит без перфорации; Поджелудочная железа (1%) - панкреатит, панкреонекроз. Послеоперационные перитониты составляют 1% от всех перитонитов.

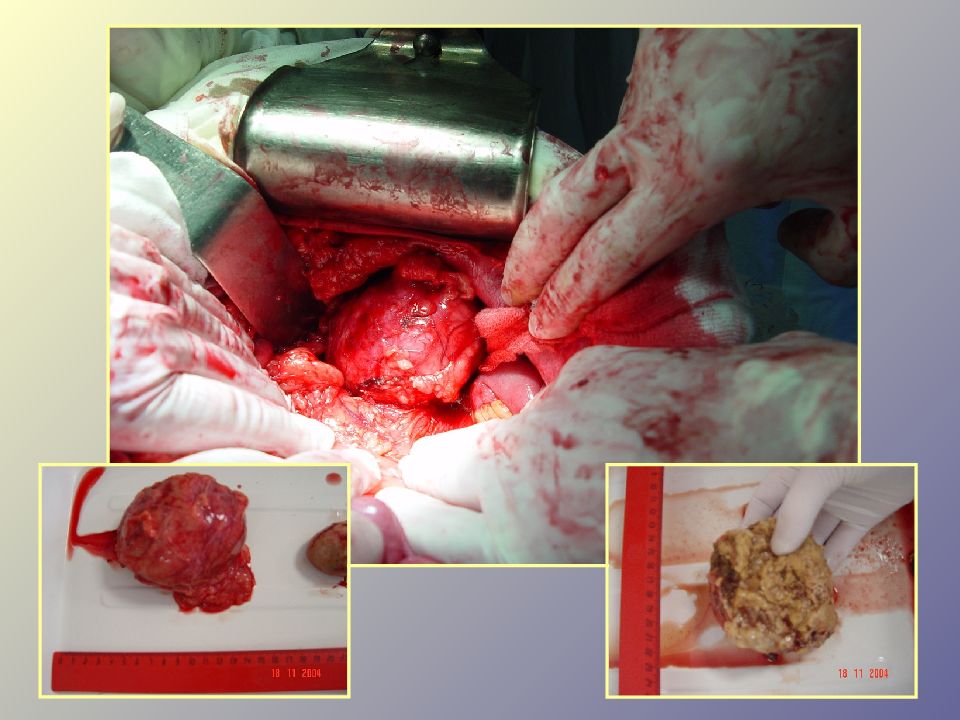

Слайд 11: Опухоль сигмовидной кишки 4ст. с перфорацией и прорастанием мочевого пузыря, правых придатков, тазовой брюшины со стенозом правого мочеточника

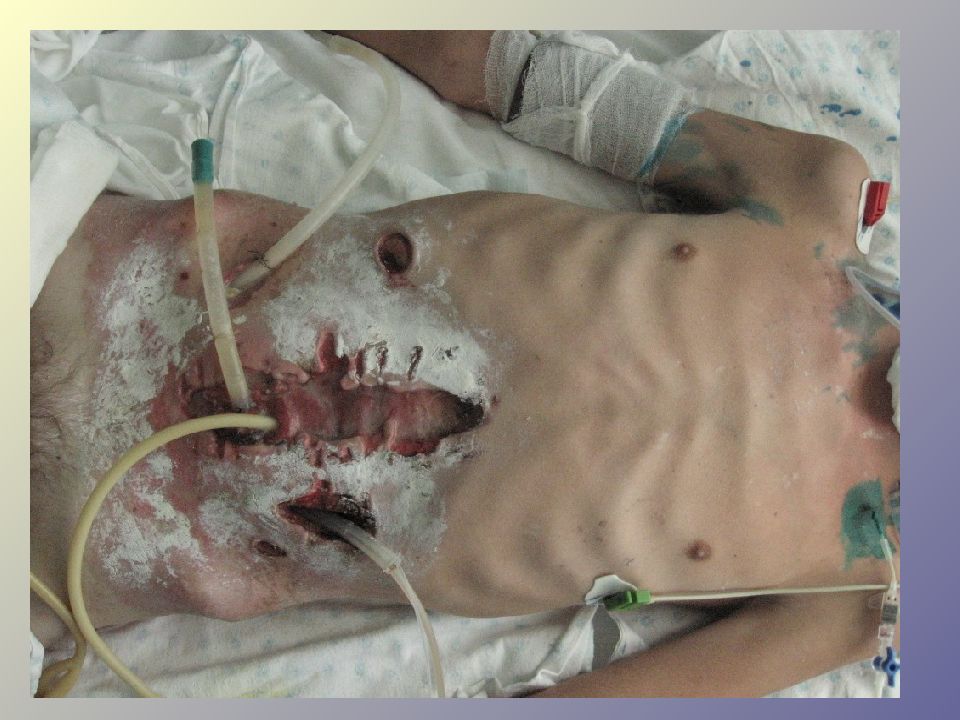

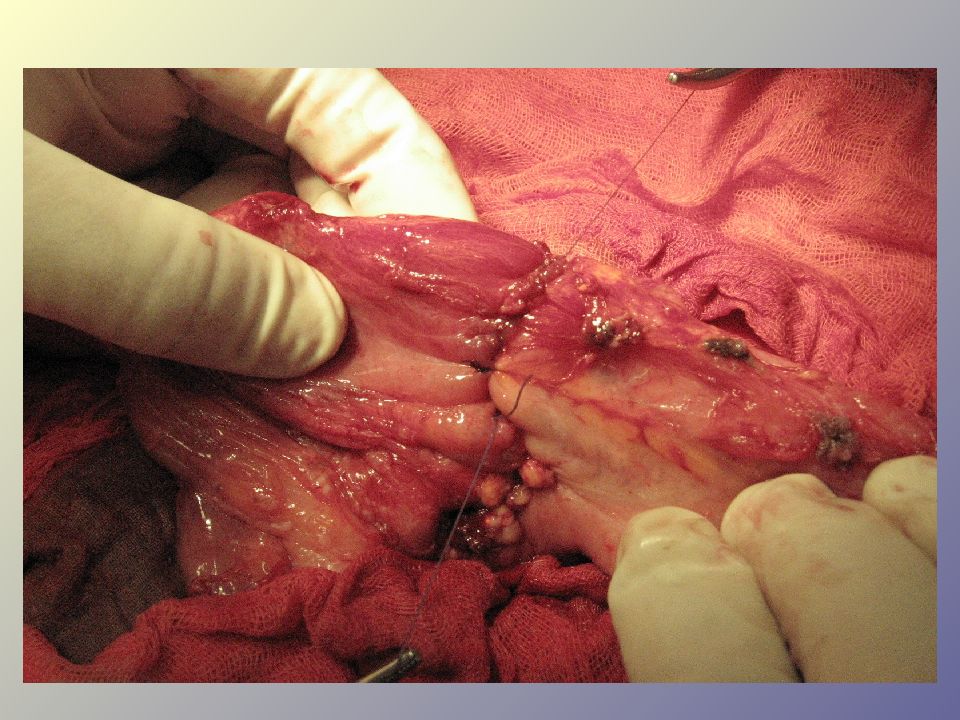

Слайд 14: П-т К.А.И., 44 л. Ds: туберкулезный (?) энтерит. Множественные язвы тонкой кишки, осложненные перфорацией. Общий гнойно- фибринозный перитонит. Множественные формирующиеся межкишечные абсцессы. Выполнена программированная санационная релапаротомия, наложение ЭЭА «конец в конец». Программа этапных санаций закончена

Культи тонкой кишки ЭЭА «конец в конец»

Слайд 17: Пациент Т. диагноз : инфицированный панкреонекроз. Гнойно- некротический парапанкреатит, смешанный тип (центрально-право-левый). Тотальная забрюшинная флегмона. Общий гнойный перитонит. Инфекционно-токсический шок. ОПН

Слайд 18: Типы парапанкреального инфицирования и нагноения

43,3% Центральный 7,9% Тотальный 41,7% Левый 7,1% Правый Параколярное 87,4% Инфицирование клетчаточных пространств : ПАНКРЕОНЕКРОЗ

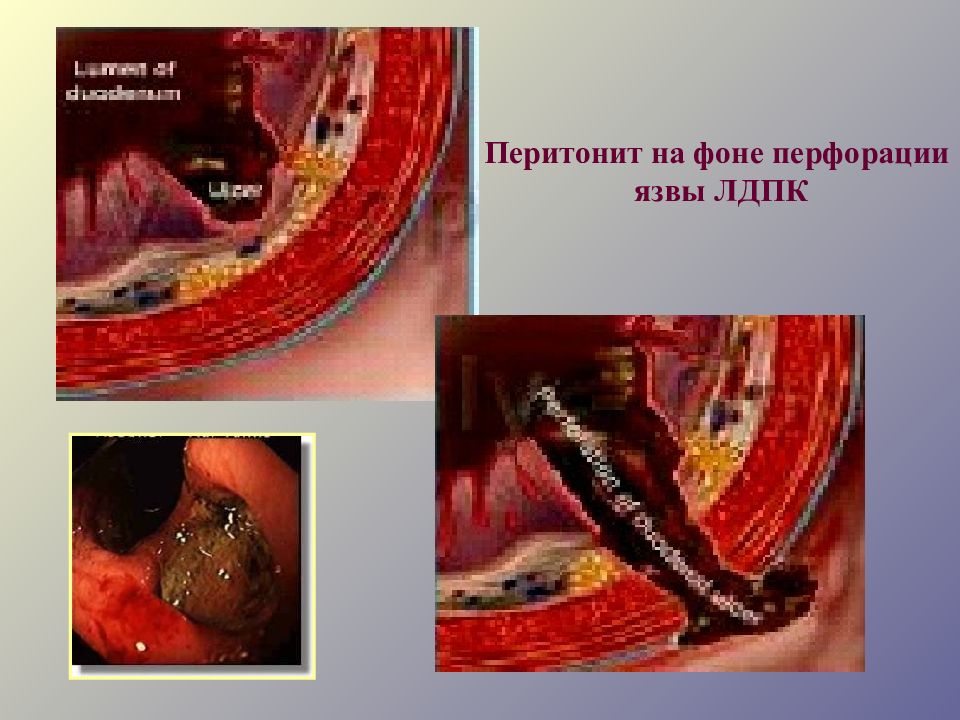

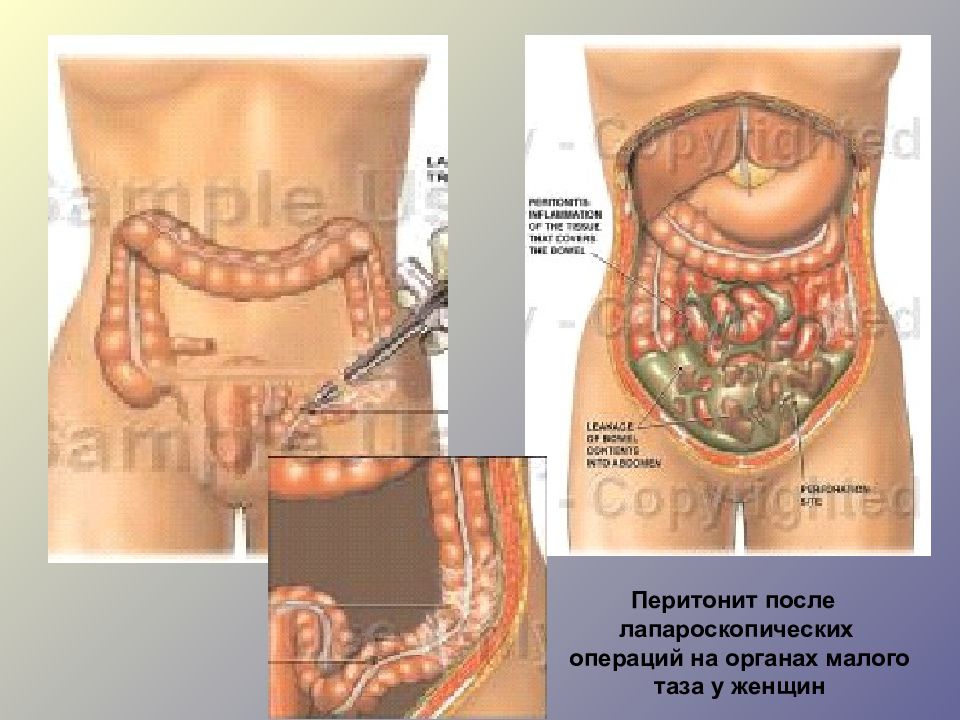

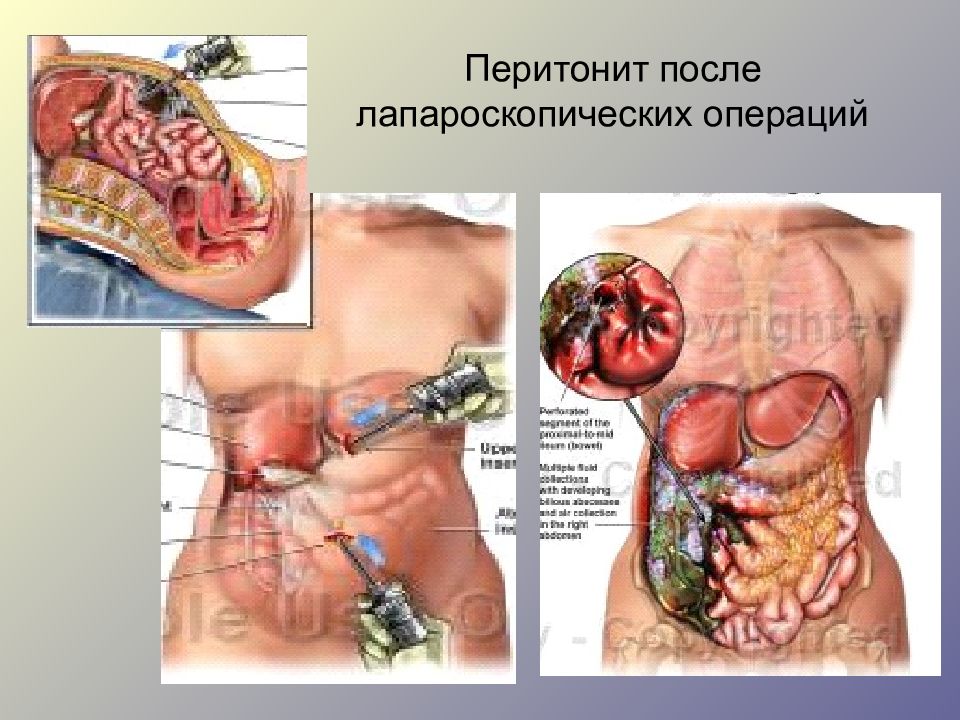

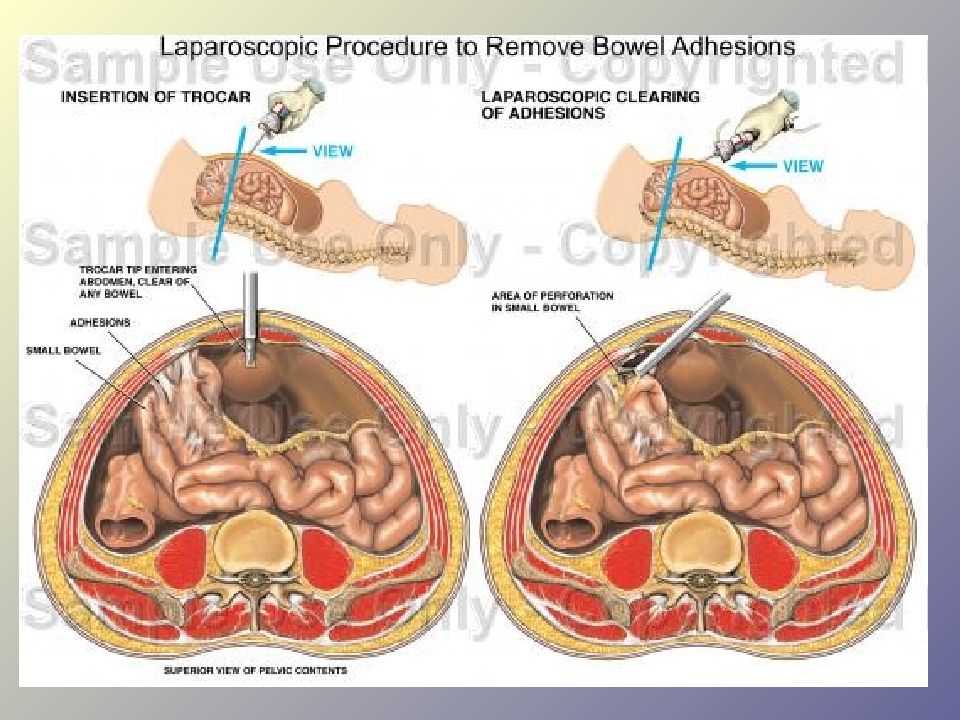

Слайд 20

Перитонит после лапароскопических операций на органах малого таза у женщин

Слайд 23

Редко встречающиеся перитониты возникают при абсцессах печени и селезенки, циститах, нагноении хилезного асцита, прорыве паранефрита, плеврите, некоторых урологических заболеваниях и других. В некоторых случаях первопричину перитонита невозможно установить даже на вскрытии; такой перитонит называют криптогенным.

Слайд 24

Основываясь на общепризнанном делении брюшной полости на девять анатомических областей (подреберье, эпигастрий, мезогастрий, гипогастрий, пупочная, лобковая и т. д.), выделяют распространенные и местные формы заболевания. Перитонит считается: местным, если он локализуется не более чем в двух из девяти анатомических областей брюшной полости, во всех остальных случаях перитонит обозначают как распространенный. в свою очередь среди местных перитонитов выделяют: неограниченные и ограниченные формы. В последнем случае речь идет об абсцессах брюшной полости. Распространенные перитониты подразделяют на диффузный ( воспалительный процесс занимает от двух до пяти анатомических областей) и разлитой (свыше пяти анатомических областей).

Слайд 25: В течении острого гнойного перитонита выделяются несколько стадий (фаз). В основу классификации перитонитов по фазам (стадиям), предложенной И. И. Грековым (1952), был положен фактор времени:

ранняя стадия - до 12 ч, поздняя - 3 - 5 дней конечная - 6 - 21 день от момента заболевания.

Слайд 26

Наиболее целесообразной считается классификация перитонитов с выделением реактивной, токсической и терминальной фаз (Симонян К. С., 1971). Преимущество такой классификации состоит в стремлении увязать тяжесть клинических проявлений с патогенетическими механизмами перитонита.

Слайд 27

Характеристика стадий заболевания острого гнойного перитонита такова : реактивная ( первые 24 ч ) - стадия максимальных местных проявлений и менее выраженных общих проявлений; токсическая ( 24 - 72 ч ) - стадия стихания местных проявлений и превалирования общих реакций, типичных для интоксикации; терминальная ( свыше 72 ч ) - стадия глубокой интоксикации на грани обратимости.

Слайд 28: Клинические проявления перитонитов многообразны и зависят от стадии процесса

1 стадия - начальная. Длительность ее составляет от нескольких часов до суток и более. К. С. Симонян называет ее реактивной. В этой стадии воспалительный процесс в брюшной полости еще только начинает развиваться; местный перитонит переходит в разлитой. Выпот серозный или серозно-фибринозный.

Слайд 29

Если перитонит начинает развиваться в связи с перфорацией органа, то его клиническая картина складывается из симптомов, свойственных прободной язве, перфорации желчного пузыря, кишки, перфоративному аппендициту и т. д. Общими симптомами этой начальной фазы перитонита, развивающегося в связи с перфорацией, будут более или менее внезапные резкие боли в животе, сопровождающиеся картиной шока (очень резко выраженного, например, при прободной язве, менее резко - при прободном аппендиците и т. д.). Перитонит, осложняющий воспалительные заболевания органов брюшной полости, не имеет такого резкого начала — нет катастрофы, но есть более или менее быстрое прогрессирование местного процесса.

Слайд 30

В первом периоде перитонита больные всегда жалуются на боли, интенсивность и иррадиация, которых зависят от причины, вызвавшей перитонит. Боли могут отсутствовать лишь в редчайших случаях молниеносного или быстротекущего септического перитонита. Кроме боли, почти всегда бывают рефлекторная рвота и тошнота. Обычно с самого начала больной имеет вид тяжело страдающего человека, покрытого холодным потом, лежащего в вынужденном положении (нередко на спине с приведенными к животу ногами), лишенного возможности глубоко дышать, но находящегося в полном сознании. Настроение может быть тревожным, подавленным, речь обычная.

Слайд 31

Температура тела может быть нормальной, но чаще повышена. Пульс частый и малого наполнения, не соответствует температуре. Артериальное давление в этот период чаще слегка понижено. Язык — обложен белым налетом, суковат, но слизистая щек еще влажная. Брюшная стенка не принимает участия в акте дыхания (втягиваются при вдохе лишь межреберные промежутки), иногда глазом можно определить ее ригидность.

Слайд 32

Пальпировать живот надо нежно, начиная с поверхностной пальпации наименее болезненного места, стремясь определить защитное напряжение мышц. Клиническое значение этого симптома неоценимо. Г. Мондор (1937) считал, что: "во всей патологии трудно найти более верный, более точный, более полезный и более спасительный симптом". Это "сверхпризнак всех абдоминальных катастроф". По мере прогрессирования перитонита выраженность этого симптома уменьшается из-за нарастающей интоксикации и вздутия брюшной стенки. Болезненность при попытке глубокой пальпации, симптом Щеткина - Блюмберга, выраженные в разной степени, выявляются с самого начала перитонита.

Слайд 33

При аускультации в первые часы болезни можно отметить усиленные кишечные шумы, затем перистальтика становится все более вялой, непостоянной, живот начинает вздуваться. II стадия - токсическая. Наступает спустя 24 - 72 ч от начала заболевания (иногда раньше). Продолжительность ее 2 - 3 сут (может быть меньше). Характеризуется выраженным процессом воспаления. В выпоте—фибрин и гной, фагоцитоз ослаблен, в кишечных петлях нарушено кровообращение.

Слайд 34

Состояние больного становится тяжелым. Его беспокоят слабость и жажда. Продолжается мучительная рвота, к концу она принимает характер срыгивания. Рвотные массы темные, бурые с неприятным запахом ("фекальная рвота"). Кожа влажная. Лицо бледнеет, заостряется, глаза западают. Выявляется цианом кончика носа, ушных мочек, губ. Конечности становятся холодными, ногти - синими. Дыхание учащенное, поверхностное, иногда прерывистое, аритмичное. Артериальное давление низкое, уменьшено пульсовое давление. Пульс учащен, 120 - 140 уд/мин, не соответствует температуре, мягкий, то едва ощутим, то более полный, Сердечные тоны глухие.

Слайд 35

Язык сухой, обложен темным, плохо снимающимся налетом. Слизистая щек также сухая. Сухость во рту мешает больному говорить. Живот вздут, умеренно напряжен и умеренно болезнен при пальпации, явно выражен симптом Щеткина - Блюмберга. При перкуссии живота определяется равномерный высокий тимпанит, а в отлогих местах живота — притупление перкуторного звука, изменяющее свой уровень при поворотах больного, что свидетельствует о скоплении жидкости (экссудата). Аускультация выявляет резкое ослабление, чаще полное отсутствие кишечных шумов. Иногда слышен «шум падающей капли». Газы не отходят, стул отсутствует. Моча становится темной, ее мало (меньше 25 мл в час). Мочеиспускание может быть. болезненным. Исследование через прямую кишку болезненно.

Слайд 36

III стадия - необратимая (по К.С.Симоняну - терминальная). Наступает спустя 3 сут и более от начала болезни, иногда позже, длится 3 - 5 сут. Состояние больного крайне тяжелое. Вид его соответствует описанию Гиппократа. Сознание спутанное, иногда наблюдается эйфория. Кожа бледна и желтушна, цианоз. Боли в животе почти отсутствуют. Дыхание поверхностное, аритмичное, частый еле ощутимый пульс, низкое давление. Больной то лежит неподвижно, то мечется, вздрагивает, «ловит мушек», глаза становятся тусклыми. Живот вздут, пальпация его малоболезненна, при выслушивании—"гробовая тишина".

Слайд 37

В настоящее время классическую картину развития перитонита возможно наблюдать не всегда. Ее развитию мешают более совершенные методы обследования, а следовательно, более ранняя диагностика и активные методы комплексного лечения с применением антибиотиков. В патогенезе тяжелых расстройств при перитоните важное значение имеют нервно-рефлекторный фактор и интоксикация, которая обусловлена проникновением бактериальных токсинов; а также возникновением токсических продуктов, вследствие расстройства окислительных процессов, с появлением в крови и межклеточных пространствах недоокисленных продуктов. Так, в содержимом брюшной полости и просвете кишечника при перитоните появляются индикан, гистамин и другие токсические вещества. В результате рефлекторных влияний и вследствие непосредственного воздействия токсических веществ бактериального происхождения увеличивается проницаемость капилляров, что вызывает накопление в брюшной полости воспалительного экссудата, количество его может достигать 7 - 8 л в сутки у человека массой 70 кг. Организм не может восполнить потерю такого количества жидкости из-за постоянной рвоты и депонирования крови в сосудах брюшной полости. Развивающаяся гиповолемия. Спазм сосудов повышает периферическое сосудистое сопротивление и увеличивает нагрузку на сердце, и без того работающее с большим напряжением в условиях уменьшенного венозного возврата. Все это приводит к тяжелым изменениям микроциркуляции и способствует проникновению микробных токсинов в нервный аппарат кишечника, солнечного сплетения и центральную нервную систему.

Слайд 38: Компьютерная томография – «золотой» стандарт диагностики инфицированного пакреонекроза

Левый тип Смешанный тип Правый тип Забрюшинная парапанкреальная флегмона

Слайд 39: Методы лечения

Хирургические Лапаротомия, раннее удаление или изоляция источника перитонита; Интра- и послеоперационная санация брюшной полости Декомпрессия тонкой кишки Общие Массивная антибиотикотерапия направленного действия Медикаментозная коррекция нарушений гомеостаза Стимуляция либо временное замещение важнейших детоксикационных систем организма методами эктракорпоральной гемокоррекции

Слайд 40: Предоперационная подготовка

Лучше отложить операцию на 2-3 часа для целенаправленной подготовки, чем начинать ее у неподготовленного больного. Центральные звенья предоперационной подготовки Дозированная по объему, времени и качественному составу инфузионная терапия Целесообразна катетеризация центральных вен. Это обеспечивает: Большую скорость инфузии Возможность контроля ЦВД Продолжение инфузии во время и после операции Объем инфузионной терапии определяется сроками заболеваниями. На ранних стадиях перитонитах, когда гемодинамические расстройства нерезко выражены (обезвоживание не превышает 10% от массы тела), общий объем инфузии до операции составляет 20-35 мл/кг, или 1.5 - 2.0 л в течение 2ч. При запущенных процессах, выраженных нарушениях гемодинамики и водного обмена (потеря жидкости более 10% массы тела) объем инфузии увеличивается до 25-50 мл/кг, или 3-4 л в течение 2-3 ч. Целесообразна катетеризация мочевого пузыря для измерения почасового диуреза как объективного критерия эффективности трансфузионной терапии.

Слайд 41: Подготовка ЖКТ:

На ранних стадиях заболевания достаточно однократного опорожнения желудка с помощью зонда При запущенных процессах зонд должен находится в желудке постоянно, в течение всего предоперационного периода В связи с аткивацией микробной флоры в результате оперативного процесса в самом начале интенсивной терапии внутривенно вводят антибиотики широкого спектра действия. Осуществить полную коррекцию нарушений гомеостаза до операции практически невозможно. Достаточно добиться лишь стабилизации АД и ЦВД, увеличения диуреза.

Слайд 42: Обезболивание

Основной метод обезболивания при операциях по поводу перитонита - многокомпонентная сбалансированная анестезия с применением мышечных релаксантов и ИВЛ. В последнее время стала широко применяться спинномозговая анестезия При любом варианте общей анестезии хирург должен выполнять интраоперационную новокаиновую блокаду рефлексогенных зон и корня брыжейки тонкой, поперечно-ободочной и сигмовидной кишки.

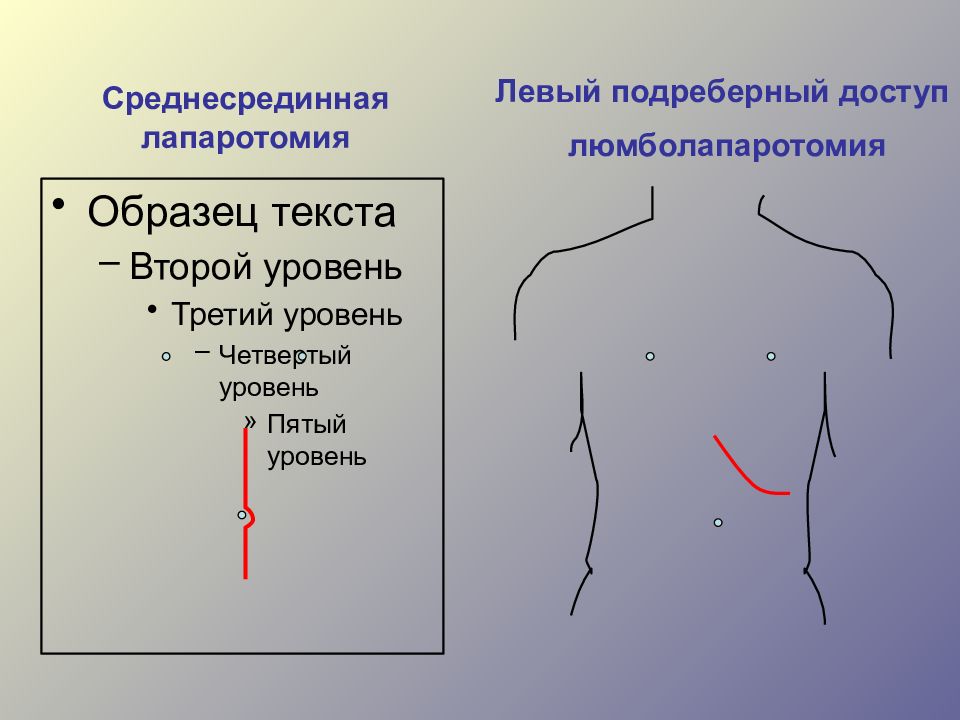

Слайд 43: Хирургическая тактика

Оперативное лечение перитонита не может быть стандартизировано из-за разнообразия причин вызывающих его. Операция состоит из шести последовательно выполняемых этапов: Срединная лапаротомия обеспечивает оптимальный доступ ко всем отделам брюшной полости. В зависимости от локализации очага рану брюшной стенки можно расширит вверх или вниз. Если распространенный гнойный перитонит выявлен только в процессе операции, выполняемой из иного разреза, то следует перейти на срединную лапаротомию. Коррекция доступа ранорасширителями позволяет быстро, технически просто и малотравматично подойти к любому органу брюшной полости.

Слайд 45: Устранение или надежная изоляция источника перитонита

Объем хирургического вмешательства должен быть минимальны. Цель операции - устранение источника перитонита (аппендэктомия, ушивание перфоративного отверстия, резекция некротизированного участка ЖКТ, наложение колостомы) или отграничение очага от свободной брюшной полости. Все реконструктивные операции переносят на второй этап и выполняют в более благоприятных для пациента условиях. Перитонизация. При ушивании дефекта необходимо тщательно перитонизировать различные участки, лишенные брюшинного покрова. Такие места малоустойчивы к инфекции Десерозированные поверхности - источник образования спаек Швы, наложенные на ткани без последующей перитонизации последних, могут прорезываться, что приводит к дегерметизации и прогрессированию перитонита

Слайд 46: Миниинвазивная хирургия (КТ и УЗС) при панкреонекрозе

Пункция Абсцессы диаметром < 4 см Гнойники, не содержащие секвестров Абсцессы, не имеющие сообщения с просветом полого органа Дренирование Абсцессы более 4 см в диаметре Предоперационая санация 62% Послеоперационная санация 11% Самостоятельный метод 27% Показания 4 Дренаж Контрастный препарат в гнойной полости

Слайд 47

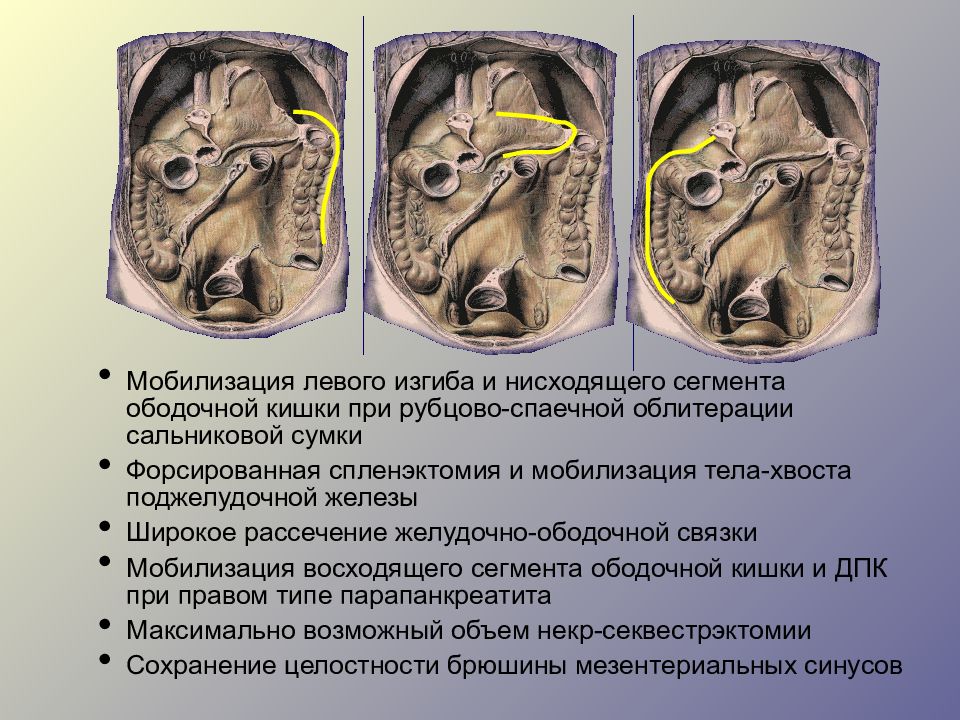

Мобилизация левого изгиба и нисходящего сегмента ободочной кишки при рубцово-спаечной облитерации сальниковой сумки Форсированная спленэктомия и мобилизация тела-хвоста поджелудочной железы Широкое рассечение желудочно-ободочной связки Мобилизация восходящего сегмента ободочной кишки и ДПК при правом типе парапанкреатита Максимально возможный объем некр-секвестрэктомии Сохранение целостности брюшины мезентериальных синусов

Слайд 48

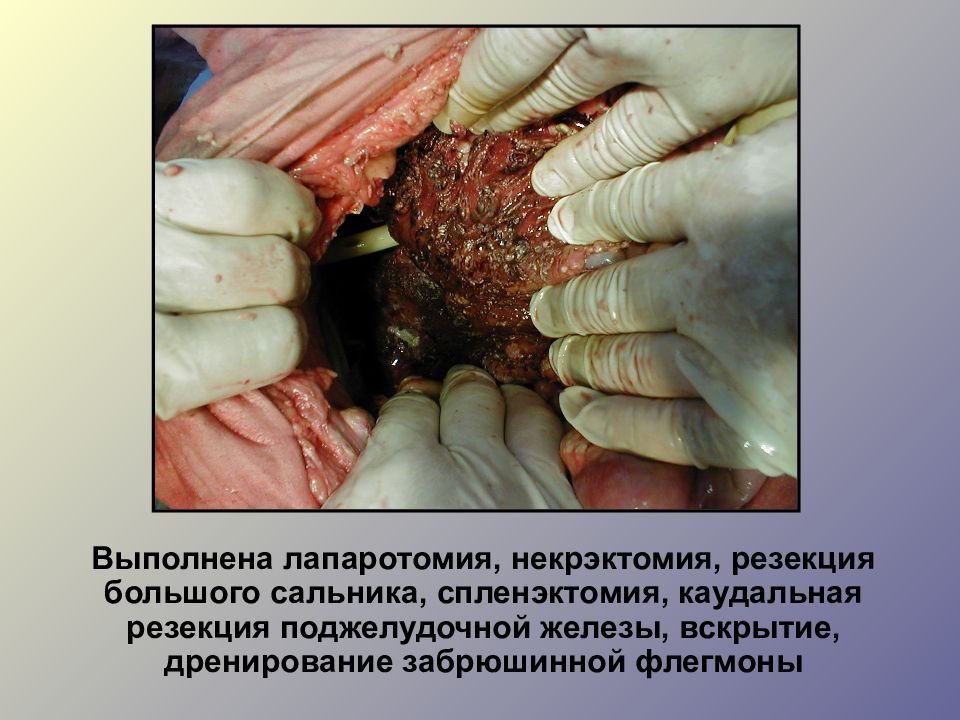

Выполнена лапаротомия, некрэктомия, резекция большого сальника, спленэктомия, каудальная резекция поджелудочной железы, вскрытие, дренирование забрюшинной флегмоны

Слайд 50: Интраоперационная санация брюшной полости

Неприемлемо удаление гноя путем протирания марлевыми салфетками из-за травматизации серозной оболочки Промывание снижает содержание микроорганизмов в экссудате ниже критического уовня, создавая тем самым благоприятные условия для ликвидации инфекции Качественный состав промывной жидкости не имеет принципиального значения, так как кратковременный контакт с брюшиной вряд ли может оказать должное бактерицидное действие на перитонеальную флору, но при перитоните, вызванном анаэробной флорой патогенетически обосновано использование 0.3% электрохимически активированного раствора калия хлорида (ЭХАР-анолит), поскольку он содержит активированный хлор и кислород.

Слайд 51

Для промывания используют растворы, предварительно охлажденные до температуры +4-6 градусов. Целесообразность достигаемой при этом интраоперационной локальной абдоминальной гипотермии заключается в следующем: Снижении интенсивности обменных процессов, резко повышенных при перитоните; Подавлении резорбтивной функции брюшины и уменьшении эндотоксикоза Достижении сосудосуживающего эффекта с повышением системного АД Плотно фиксированные отложения фибрина не удаляют из-за опасности десерозирования.

Слайд 52: Декомпрессия кишечника

Наложение стом при диффузном распространенном перитоните нежелательно. Альтернатива - назогастроинтестинальная интубация тонкой кишки по Эбботу-Миллеру двухпросветными хлорвиниловыми зондами. Ее проводят в токсической и терминальной стадиях перитонита, когда парез кишечника приобретает самостоятельное клиническое значение. Протяженность интубации - на 70-90 см дистальнее связки Трейтца Толстая кишка. Дренируют через заднепроходное отверстие. Зондовая коррекция энтеральной среды, включающая декомпрессию, кишечный лаваж, энтеросорбцию и ранее энтеральное питание приводит к раннему восстановлению функциональной активности ЖКТ, снижает проницаемости кишечного барьера для микрофлоры и токсинов.

Слайд 53: Завершение операции

Дренирование брюшной полсоти При диффузном местном перитоните дренируют хлорвиниловыми или резиновыми трубками, которые подводят к гнойному очагу и выводят наружу кратчайшим путем. Хорошо себя зарекомендовали многоканальные хлорвиниловые дренажи. По одному каналу дренаж промывают антисептиком. По другому активно аспирируют перитонеальный экссудат. Дренаж из полупроницаемой мембраны дает хороший дренирующий эффект (благодаря его больной суммарной поверхности, высокой степени смачиваемости, капиллярным свойствам).

Слайд 54: Адекватное дренирование – главное в ведении послеоперационного периода

Расположение дренажей в полости живота

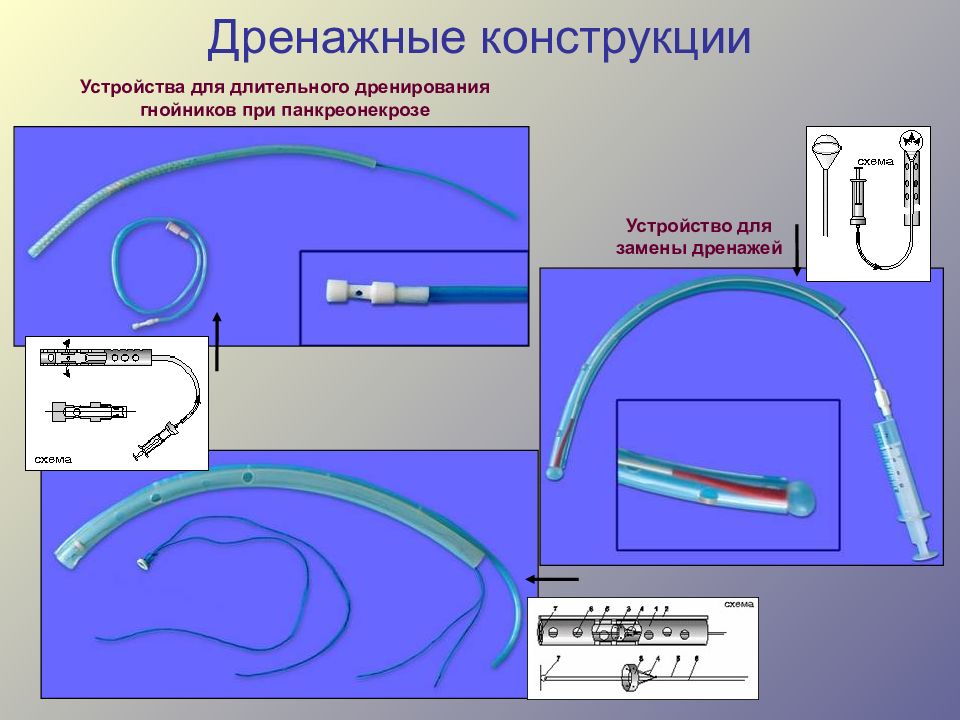

Слайд 55: Дренажные конструкции

Устройство для замены дренажей Устройства для длительного дренирования гнойников при панкреонекрозе

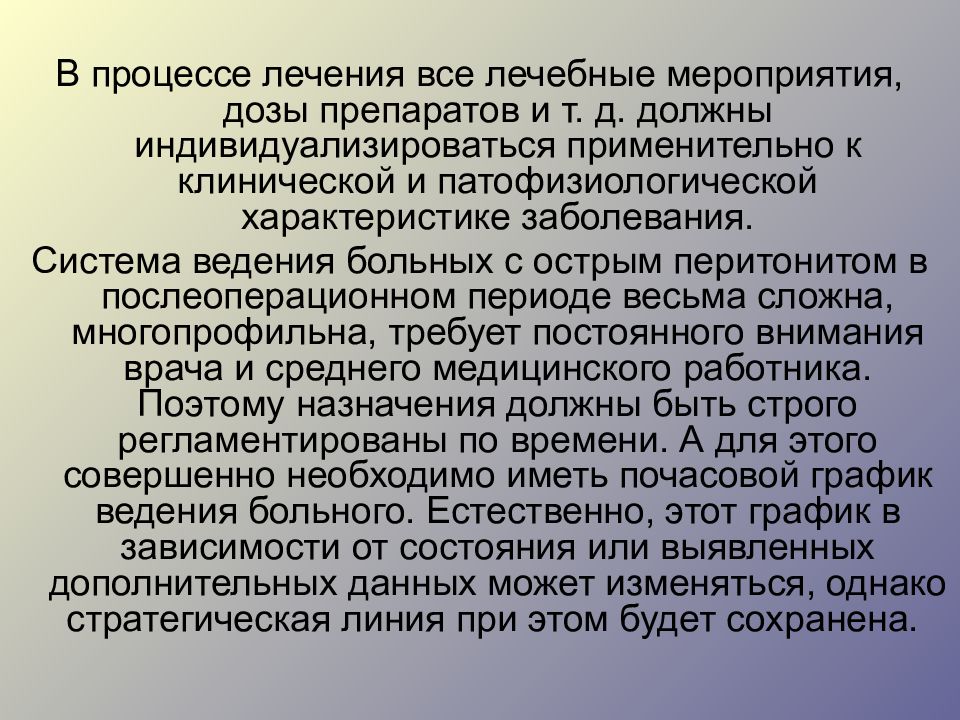

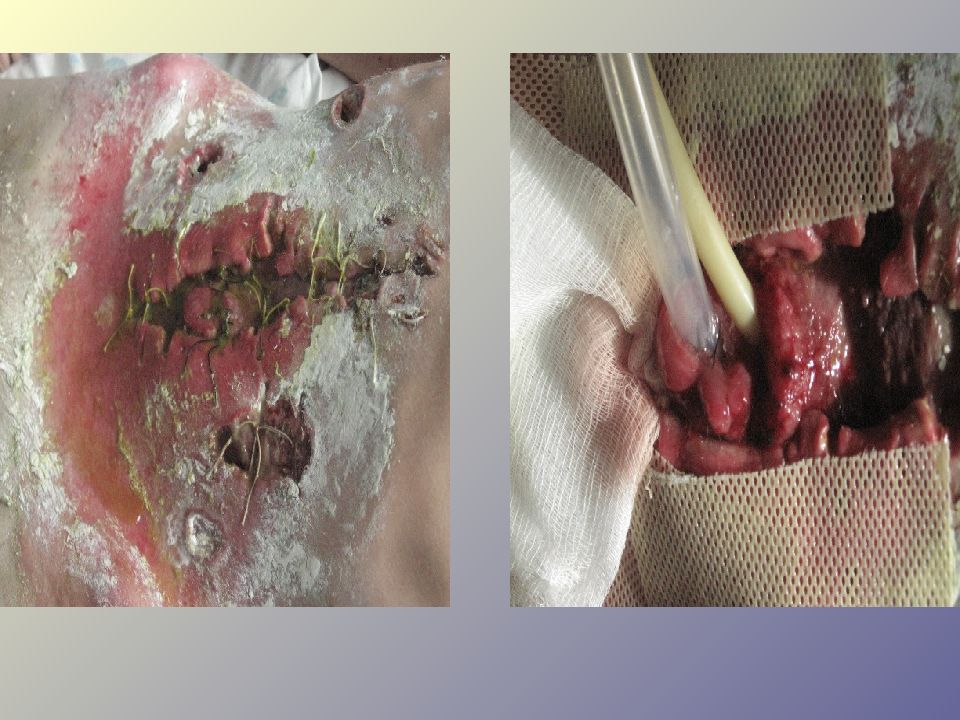

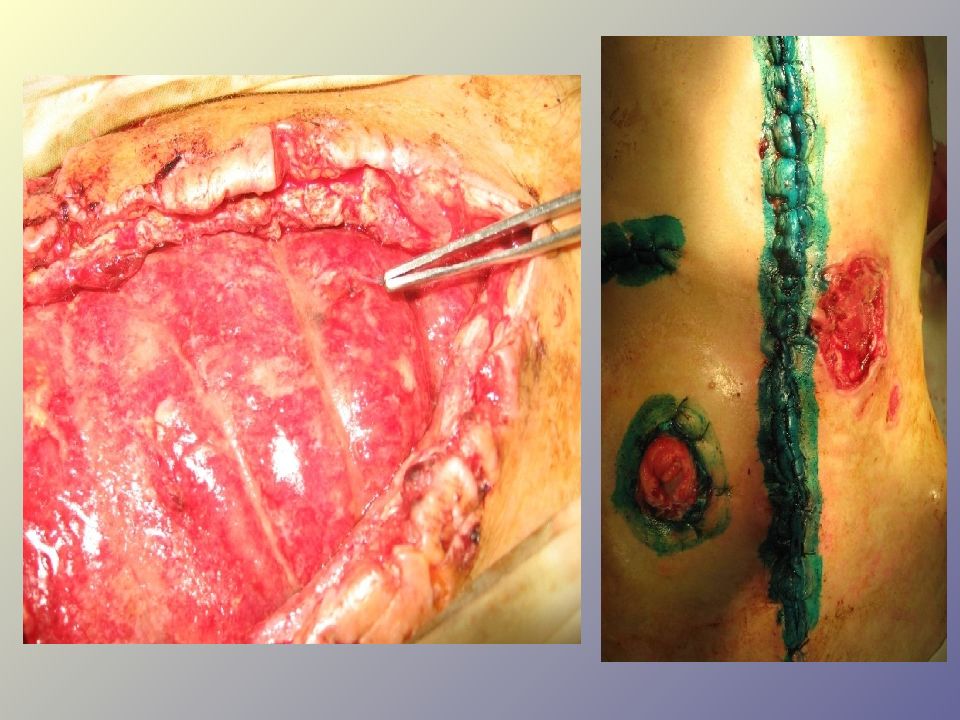

Слайд 56: П-т К. Ю.А., 54. Ds: послеоперационный общий гнойно-фибринозный перитонит. Тотальная флегмона передней брюшной стенки. Ранее неоднократно оперирован по поводу гангренозно-перфоративного аппендицита, аппендикулярного абсцесса с прорывом с свободную брюшную полость, общего гнойного перитонита, множественных тонкокишечных свищей. 13.01.05 выполнена релапаротомия, ревизия, санация, дренирование брюшной полости, дренирование флегмоны передней брюшной стенки. Тотальная флегмона передней брюшной стенки

Флегмона лапаротомной раны

Слайд 57: Рис.2. Состояние после релапаротомии, тотального энтеролиза, резекции тонкой кишки, реилеостомии

Слайд 58

Ушивание лапартомной раны производят с оставлением дренажей в подкожной жировой клетчатке. При запущенных формах перитонита возможно использование открытого и закрытого методов. Открытый метод - оставление на завершающем этапе операции брюшной полости открытой или временное ее закрытие для того, чтобы в послеоперационном периоде можно было проводить систематические ревизии и лаваж

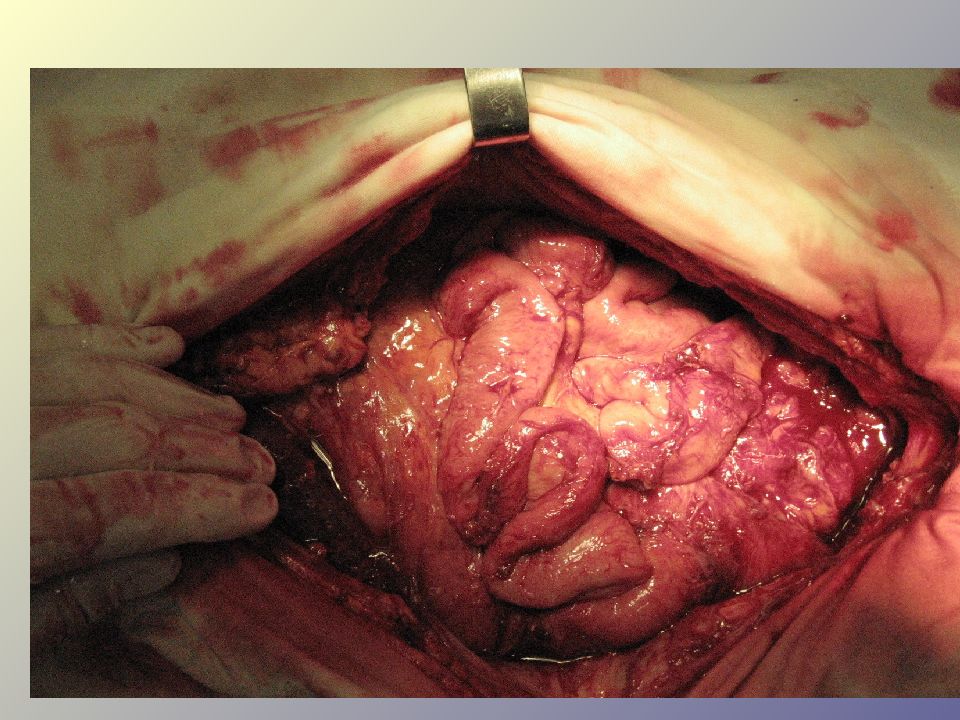

Слайд 59: Лапаростома у больного М. с диагнозом: разлитой гнойный перитонит. Первый этап пластики передней брюшной стенки после купирования флегмоны передней брюшной стенки и явлений перитонита (силиконовая мембрана)

Слайд 60: Второй этап: удаление силиконовой мембраны. Выполнена пластика передней брюшной стенки

Слайд 61: Наложение вторичных кожных швов после санации флегмоны передней брюшной стенки

Слайд 62

Из множества терминов, используемых для обозначения метода, наиболее удачным следует считать термин "перитонеостомия". Он точно отражает суть метода - создания оперативным путем наружного свища полости брюшины. Показания. Метод перитонеостомии - серьезная травматическая агрессия, а поэтому показания к нему должны быть строгими и абсолютно аргументированными. Терминальная фаза диффузного распространенного перитонита с явлениями полиорганной недостаточности. Любая фаза диффузного распространенного перитонита с массивным каловым загрязнением брюшины. Диффузный распространенный перитонит с клиническими и интраоперационными признаками анаэробной инфекции. Эвентрация при гнойном перитоните или ее высокий риск (нагноение послеоперационном раны по типу неклостридиальной флегмоны). Закрытый метод. При закрытой перитонеостомии брюшную стенку не зашивают, но кишечник изолируют от внешней среды (марлевые салфетки, полипропилен, мерсилен, пороло, диплен и т.п.)

Слайд 63: Корригирующая терапия в послеоперационном периоде

Адекватное обезболивание. Наряду с традиционными способами лечения болевого синдрома с помощью наркотичеких анальгетиво, все шире применяется пролонгированная эпидуральная анальгезия местными анестетиками, наркотическими анальгетиками, иглорефлексоанальгезия. Сбалансированная инфузионная терапия. Общее количество жидкости, вводимой больному в течение суток, складывается из физиологическим суточных потребностей (1500 мл/м2), дефицита воды на момент расчета и необычных потерь за счет рвоты, дренажей, усиленного потоотделения и гипервентиляции. При невозможности определения потерь элетролитов и их содержания в различных средах дефицит ориентировочно восполняется в количестве, превышающем в 2-3 раза суточную потребность в них (калия - 1 ммоль/кг, натрия - 2 ммоль/кг, хлора - 1.5 ммоль/кг).

Слайд 64: Профилактика и лечение синдрома полиорганной недостаточности

Обеспечение адекватной легочной вентиляции и газобмена с проведением ранней ИВЛ. Стабилизация кровообращения с воостановлением ОЦК, улучшением и поддержанием работы сердца. Нормализация микроциркуляции в органах и тканях. Коррекция метаболических сдвигов. Выведение токсинов методами эфферентной хирургии. Антиоксидантная защита. Профилактика и лечение почечной и печеночной недостаточности Инактивация лизосомальных ферментов. Поддержание иммунологического статуса больного. Парентеральное питание

Слайд 65: Антибактериальная терапия:

Пути введения : Местный (внутрибрюшной) - через ирригаторы, дренажи. Общий: Внутривенный Внутриартериальный Внутримышечный Внутрипортальный - через реканализированную пупочную вену в круглой связке печени Эндолимфатический Антероградный. Через микрохирургически катетеризированный периферический лимфатический сосуд (обычно на тыле стопы) или депульпированный лимфатический узел (обычно паховый). Ретроградный - через грудной лимфатический проток (обычно в области левого венозного угла). Лимфотропный внутритканевой - через лимфатическую сеть голени, забрюшинного пространства. Наиболее адекватный режим эмпирической антибактериальной терапии (до микробиологической верификации возбудителя) - комбинация цефалоспоринов (мандол), аминогликозидов (гентамицин или ванкомицин) и метронидазол. Такое сочетание действует практически на весь спектр возможных возбудителей перитонита.

Слайд 66: Иммунная терапия

Антибактериальную терапию нельзя считать полноценной, если она не сочетается со стимуляцией иммуногенеза, ибо использованием антибиотиков широкого спектра действия сопровождается иммунодепрессией. Истощенным больным в ареактивном состоянии проводят неспецифическую иммунотерапию пирогеналом или продигиозаном (не более одного раза в течение 3-5 дней). Из специфических препаратов улучшающих иммунореактивные свойства организма, применяют внутривенно иммуноглобулин, антистафилококковый гамма-глобулин, а также (по показаниям) лейкоцитарную массу, антистафилококковую плазму, левамизол, тималин. При лечении перитонита у онкологических больных применяют лейкинферон - комплекс интерферронов человека и других медиаторов иммунного ответа - цитокинов.

Слайд 67

Установлено, что больной с гнойным перитонитом теряет в разгар заболевания 160—180 г белка. В целях восполнения потерь белка, в том числе в связи с катаболической реакцией, ежедневно, до восстановления энтерального питания, вводится от 400 до 1000 мл белковых препаратов. В частности, потребности организма в белке можно восполнить за счет белковых гидролизатов или смесей свободных аминокислот, которые утилизируются в течение 1—2 сут. Здесь же необходимо подчеркнуть, что плазма крови и цельная кровь не являются лучшим средством компенсации белковых потерь, так как белковая часть плазмы усваивается в течение 5—7 дней, а перелитая кровь—в течение 100—120 дней. 6. Нормализация водно-электролитных нарушений. Восстановление ОЦК и параметров системного кровообращения в значительной степени уменьшает водно-электролитные нарушения. Однако нормализации этих нарушений удается достигнуть не сразу, а путем целенаправленной интенсивной терапии.

Слайд 68

В процессе лечения все лечебные мероприятия, дозы препаратов и т. д. должны индивидуализироваться применительно к клинической и патофизиологической характеристике заболевания. Система ведения больных с острым перитонитом в послеоперационном периоде весьма сложна, многопрофильна, требует постоянного внимания врача и среднего медицинского работника. Поэтому назначения должны быть строго регламентированы по времени. А для этого совершенно необходимо иметь почасовой график ведения больного. Естественно, этот график в зависимости от состояния или выявленных дополнительных данных может изменяться, однако стратегическая линия при этом будет сохранена.