Первый слайд презентации: Поэзия в России первой четверти ХХ века

Подготовила: Овечкина Лилия

Слайд 2: Вместо предисловия: Что происходило?

Новаторство особенно приветствовалось в поэзии, исконной провозвестнице революции. Футуристическая поэзия В.В. Маяковского (1893-1930) и его последователей, вдохновлявшаяся "социальным заказом", т.е. повседневной классовой борьбой, представляла собой полнейший разрыв с традицией. Некоторые писатели приспосабливали к новым темам прежние выразительные средства. Так, например, поэт С.А. Есенин (1895-1925) традиционным лирическим слогом воспевал новую жизнь, которая ожидалась в деревне при советской власти. Некоторые произведения послереволюционной прозы создавались в духе реализма 19 в. В большинстве описывалась кровопролитная Гражданская война 1918-1920 – тому примером убийственные картины общественного упадка во время всеобщей распри в романе Б.А. Пильняка Голый год (1922). Подобными же примерами могут служить рассказы о красном казацком воинстве в Конармии (1926) И.Э. Бабеля или запоминающийся образ Левинсона, героя романа А.А. Фадеева Разгром (1927). Преобладающей темой в ранней прозе "попутчиков революции", по выражению Л. Троцкого, была трагическая борьба между тягой к новому и приверженностью к старому, всегдашнее последствие гражданской войны. Этот конфликт выявляется в двух ранних романах К.А. Федина (1892-1977) - Города и годы (1924) и Братья (1928), а также у Л.М. Леонова в романах Барсуки (1925) и Вор (1928), психологический реализм которых свидетельствует о влиянии Достоевского. Связь с писателями прошлого еще сильнее чувствуется в монументальной трилогии А.Н. Толстого Хождение по мукам (1922-1941), изображающей дореволюционную, революционную и послереволюционную Россию.

Слайд 3: Реакция властей:

В условиях отсутствия политической цензуры в первые годы советской власти многое позволялось писателям-сатирикам, которые всячески осмеивали новый режим (как, например, Ю.К.Олеша в изощренной политической сатире Зависть (1927) или В.П.Катаев в повести Растратчики (1926), превосходном изображении простодушного мошенничества двух советских чиновников; а также крупнейший сатирик советской эпохи М.М.Зощенко в своих многочисленных едких и грустных рассказах.) Коммунистическая партия принялась за официальное регламентирование литературы с началом первого пятилетнего плана (1928-1932); ей усиленно способствовала Российская ассоциация пролетарских писателей (РАПП). В результате появилось неимоверное количество производственной прозы, поэзии и драматургии, почти никогда не поднимавшейся над уровнем монотонной пропаганды или репортажа

Слайд 4: Особенности литературы 20-х годов ХХ века

Революция и гражданская война разделили литературный процесс 1917 года на 3 направления: Эмигрантская литература «Потаенная» литература Советская литература

Слайд 5: Литература начала ХХ века:

На рубеже веков русская литература переживала расцвет, сравнимый п яркости и многообразию талантов с блистательным началом Х IX века. Это период интенсивного развития философской мысли, изобразительного искусства, сценарного мастерства. Литература серебряного века явила блестящее созвездие ярких поэтических индивидуальностей, каждый из которых являл собой огромный творческий пласт, обогативший не только русскую, но и мировую поэзию ХХ века. В литературе развиваются различные направления: символизм, акмеизм футуризм.

Слайд 6: Главные направления:

Символизм 1980 год – середина 19 века. Поэты символисты утверждали, что с помощью символа можно исследовать окружающий мир. Символисты считали, что рассудок и рационализм никогда не смогут помочь в постижении прекрасного мира искусства. Они стали концентрировать своё внимание на мистической составляющей собственных произведений. Футуризм Футуризм не являлся цельной эстетической школой и включал в себя различные направления: кубофутуризм, эгофутуризм, мезонин поэзии и т.д. Его название происходит от английского слова « future », что в переводе означает «будущее». Эгофутуризм Разновидность футуристического течения. Его название несет в себе основную идею («Эгофутуризм» переводится как «Я – будущее»). Его история началась с 1911 года, но этому направлению не удалось долго просуществовать. Игорь Северянин стал тем поэтом, который решил самостоятельно придумать собственное течение и воплотить свою идею с помощью творчества. В Петербурге он открывает кружок « Ego », с которого и начался эгофутуризм. В его сборнике «Пролог. Эгофутуризм. Поэза грандос. Апофеозная тетрадь третьего тома» название течения прозвучало впервые. Имажинизм Некоторые черты этого направления очень схожи с футуризмом. Термин впервые появился в среде английских поэтов. Русские поэты впервые узнали об имажинизме от Зинаиды Венгеровой, на тот момент, одной из самых знаменитых литературных критиков. В 1915 году вышла в свет её статья «Английские футуристы», и тогда молодые поэты задумались о том, что могли бы позаимствовать название у англичан, но при этом создать собственное течение. Тогда бывший футурист Владимир Шершневич в 1916 году пишет «Зеленую книгу», в которой впервые употребляет термин «имажинизм» и заявляет, что образ должен стоять выше содержания произведения. Акмеизм Акмеизм – самое загадочное явление Серебряного века. Берет свое начало в 1911 году. Акмеизм стал новым, более свежим течением и появился в тот момент, когда символизм начал изживать себя и в его среде назревал раскол. Молодые поэты, которые изначально хотели причислить себя к символистам, были разочарованы этим событием и решили создать новую группировку. В 1911 году Гумилев организовал «Цех поэтов», когда почувствовал, что имеет достаточно опыта и сил для того, чтобы обучать других. К нему присоединяется Городецкий. Вдвоем они хотят приобщить к себе как можно более «разношерстных» поэтов. В итоге так и произошло: «Цех» посещали Хлебников, Клюев и Бурлюк, из-под крыла Гумилева вышли такие писатели, как Мандельштам и Ахматова. Молодым поэтам нужна была профессиональная среда, и они получали её, когда присоединялись к сообществу «Цеха».

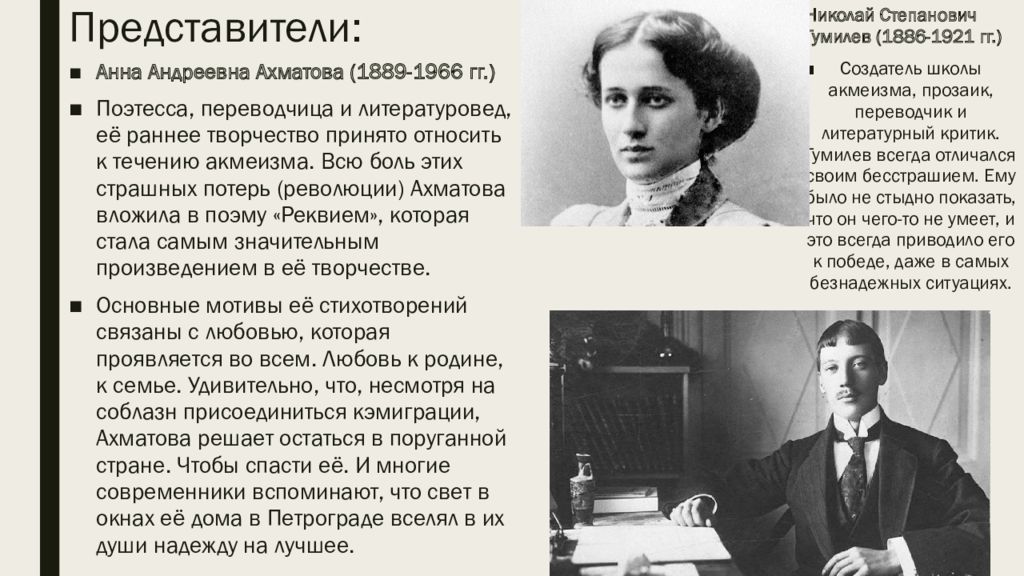

Слайд 7: Представители:

Анна Андреевна Ахматова (1889-1966 гг.) Поэтесса, переводчица и литературовед, её раннее творчество принято относить к течению акмеизма. Всю боль этих страшных потерь (революции) Ахматова вложила в поэму «Реквием», которая стала самым значительным произведением в её творчестве. Основные мотивы её стихотворений связаны с любовью, которая проявляется во всем. Любовь к родине, к семье. Удивительно, что, несмотря на соблазн присоединиться кэмиграции, Ахматова решает остаться в поруганной стране. Чтобы спасти её. И многие современники вспоминают, что свет в окнах её дома в Петрограде вселял в их души надежду на лучшее. Николай Степанович Гумилев (1886-1921 гг.) Создатель школы акмеизма, прозаик, переводчик и литературный критик. Гумилев всегда отличался своим бесстрашием. Ему было не стыдно показать, что он чего-то не умеет, и это всегда приводило его к победе, даже в самых безнадежных ситуациях.

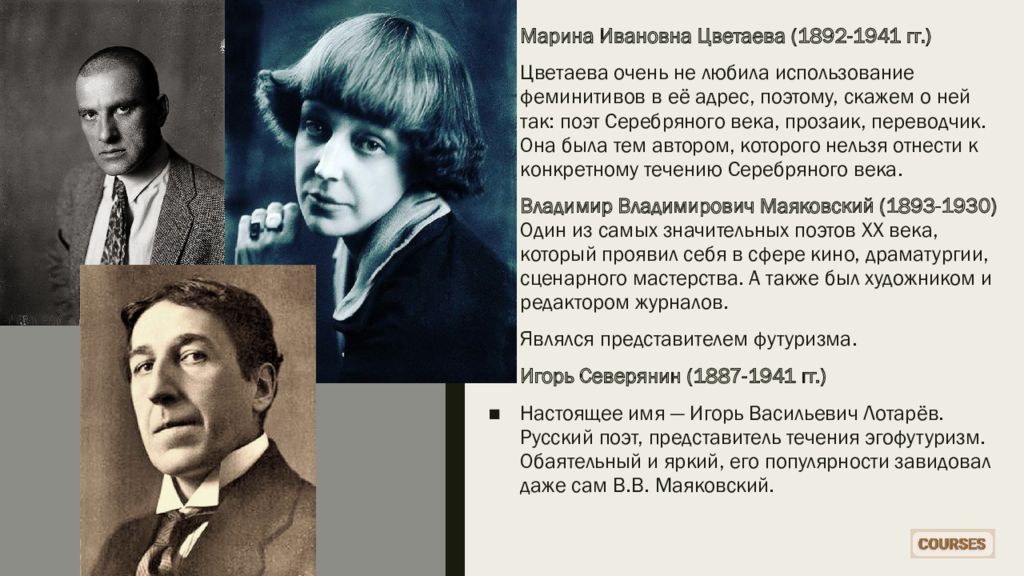

Слайд 8

Марина Ивановна Цветаева (1892-1941 гг.) Цветаева очень не любила использование феминитивов в её адрес, поэтому, скажем о ней так: поэт Серебряного века, прозаик, переводчик. Она была тем автором, которого нельзя отнести к конкретному течению Серебряного века. Владимир Владимирович Маяковский (1893-1930) Один из самых значительных поэтов XX века, который проявил себя в сфере кино, драматургии, сценарного мастерства. А также был художником и редактором журналов. Являлся представителем футуризма. Игорь Северянин (1887-1941 гг.) Настоящее имя — Игорь Васильевич Лотарёв. Русский поэт, представитель течения эгофутуризм. Обаятельный и яркий, его популярности завидовал даже сам В.В. Маяковский.

Слайд 9: Представители:

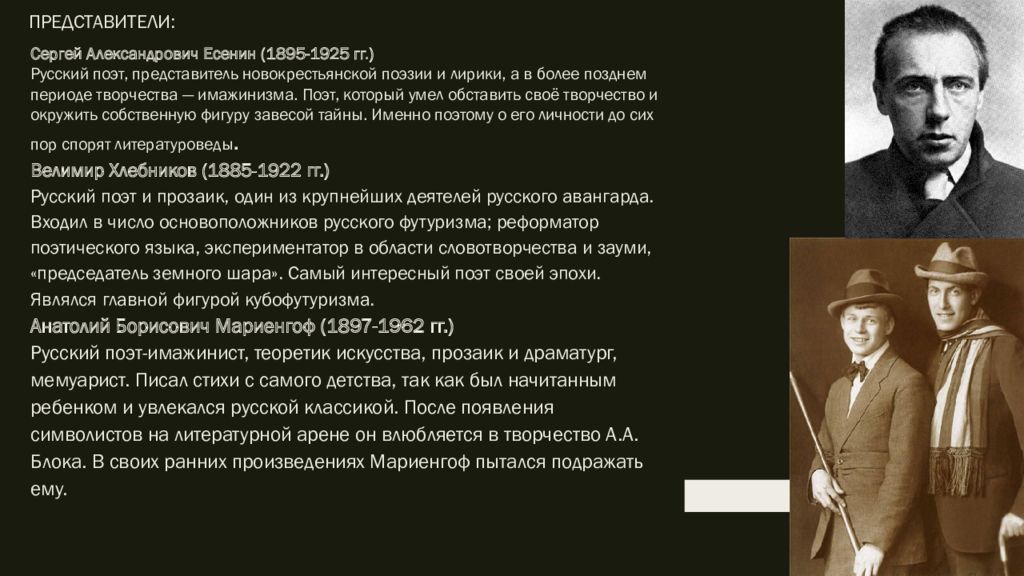

Сергей Александрович Есенин (1895-1925 гг.) Русский поэт, представитель новокрестьянской поэзии и лирики, а в более позднем периоде творчества — имажинизма. Поэт, который умел обставить своё творчество и окружить собственную фигуру завесой тайны. Именно поэтому о его личности до сих пор спорят литературоведы. Велимир Хлебников (1885-1922 гг.) Русский поэт и прозаик, один из крупнейших деятелей русского авангарда. Входил в число основоположников русского футуризма; реформатор поэтического языка, экспериментатор в области словотворчества и зауми, «председатель земного шара». Самый интересный поэт своей эпохи. Являлся главной фигурой кубофутуризма. Анатолий Борисович Мариенгоф (1897-1962 гг.) Русский поэт-имажинист, теоретик искусства, прозаик и драматург, мемуарист. Писал стихи с самого детства, так как был начитанным ребенком и увлекался русской классикой. После появления символистов на литературной арене он влюбляется в творчество А.А. Блока. В своих ранних произведениях Мариенгоф пытался подражать ему.

Слайд 10: Представители:

Сергей Митрофанович Городецкий (1884-1967 гг.) Русский поэт, прозаик, драматург, критик, публицист, художник. Стал заниматься творчеством после сближения с А.А. Блоком. В своих первых опытах ориентировался на него и Андрея Белого. Но, с другой стороны, молодой поэт сблизился с обычным крестьянским народом во время своей поездки в Псковскую губернию. Там он слышит множество песен, прибауток, былин и впитывает в себя народный фольклор, который позже в полной мере отразится в его творчестве. Осип Эмильевич Мандельштам (1908-1916 гг.) Русский поэт, прозаик и переводчик, эссеист, критик, литературовед. Относился к течению акмеизма. Мандельштам довольно рано становится зрелым писателем. Но все же исследователям более интересен поздний период его творчества. Удивительно, что его долго не воспринимали, как поэта, его произведения казались многим пустыми подражаниями. Но, вступив в «Цех поэтов», он, наконец, обретает единомышленников.

Последний слайд презентации: Поэзия в России первой четверти ХХ века: Спасибо за внимание!

Еще прекрасно серое небо, Еще безнадежна серая даль. Еще несчастных, просящих хлеба, Никому не жаль, никому не жаль! И над заливами голос черни Пропал, развеялся в невском сне. И дикие вопли: «Свергни! О, свергни!» Не будят жалости в сонной волне… И в небе сером холодные светы Одели Зимний дворец царя, И латник в черном не даст ответа, Статуя на кровле Зимнего дворца Пока не застигнет его заря. Тогда, алея над водной бездной, Пусть он угрюмей опустит меч, Чтоб с дикой чернью в борьбе бесполезной За древнюю сказку мертвым лечь… А.А. Блок 18 октября 1905