Первый слайд презентации: Понятие и значение объективной стороны преступления

Выполнил: Лифатов А.С

Слайд 2: Объективная сторона преступления

- это внешний акт общественно опасного посягательства на охраняемый уголовным правом объект; совокупность конкретных внешних признаков, характеризующих содержание и условия совершения общественно опасного деяния.

Слайд 3: Субъективная и объективная сторона преступления – соотношение

Содержание понятия объективной стороны формируется на основании объективных обстоятельств. Объективная сторона перед непосредственным совершением преступления складывается в сознании лица, после чего находит своё проявление в реальной действительности. Роль субъективной стороны по отношению к объективной проявляется в том, что первая во время совершения акта преступления предопределяет вторую. Субъективная и объективная сторона преступления одинаково динамично развиваются в пространстве и времени. Сначала лицо осознаёт существующую возможность совершения действий и появление последствий, а уже после демонстрирует свершившийся объективный процесс. Когда субъективная сторона контролирует объективную, лицо несёт ответственность за свои поступки, но только в пределах, охватываемых первой стороной.

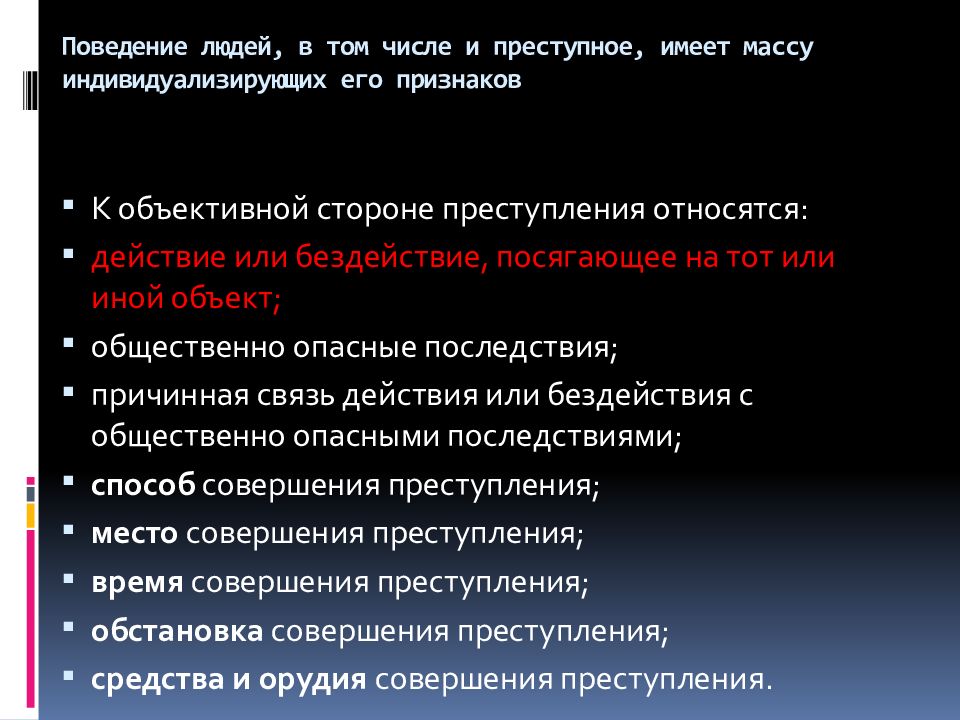

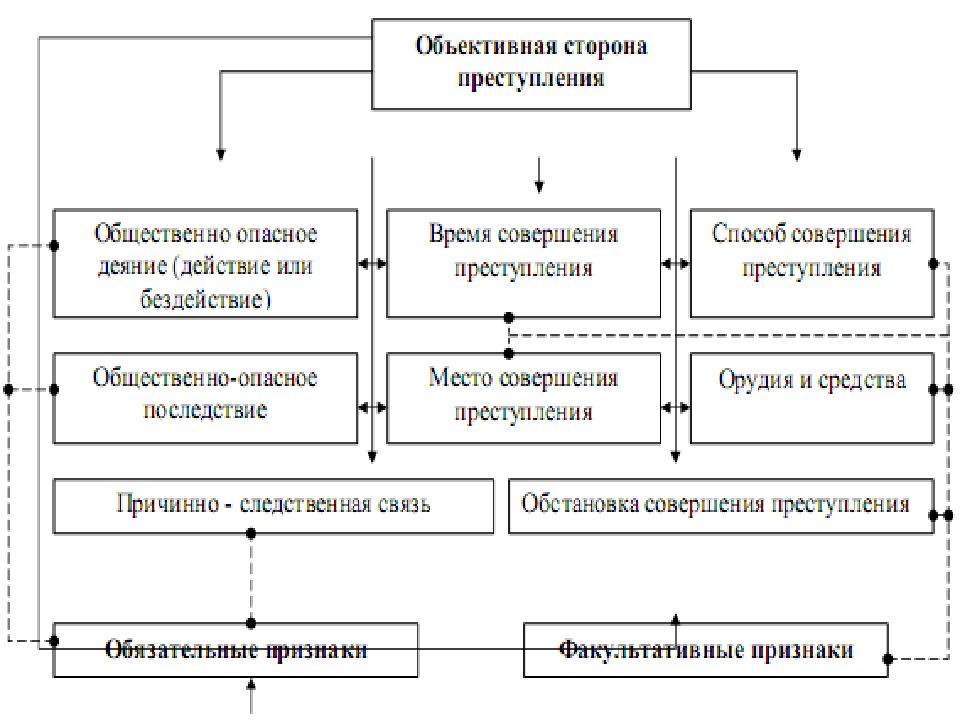

Слайд 5: Поведение людей, в том числе и преступное, имеет массу индивидуализирующих его признаков

К объективной стороне преступления относятся: действие или бездействие, посягающее на тот или иной объект; общественно опасные последствия; причинная связь действия или бездействия с общественно опасными последствиями; способ совершения преступления; место совершения преступления; время совершения преступления; обстановка совершения преступления; средства и орудия совершения преступления.

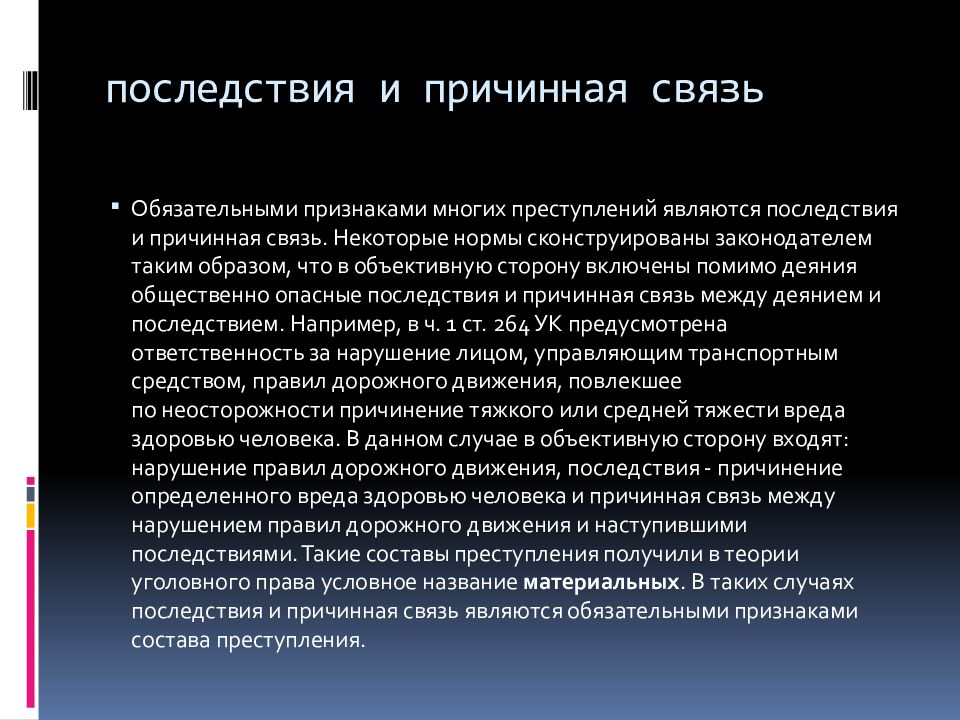

Слайд 6: последствия и причинная связь

Обязательными признаками многих преступлений являются последствия и причинная связь. Некоторые нормы сконструированы законодателем таким образом, что в объективную сторону включены помимо деяния общественно опасные последствия и причинная связь между деянием и последствием. Например, в ч. 1 ст. 264 УК предусмотрена ответственность за нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека. В данном случае в объективную сторону входят: нарушение правил дорожного движения, последствия - причинение определенного вреда здоровью человека и причинная связь между нарушением правил дорожного движения и наступившими последствиями. Такие составы преступления получили в теории уголовного права условное название материальных. В таких случаях последствия и причинная связь являются обязательными признаками состава преступления.

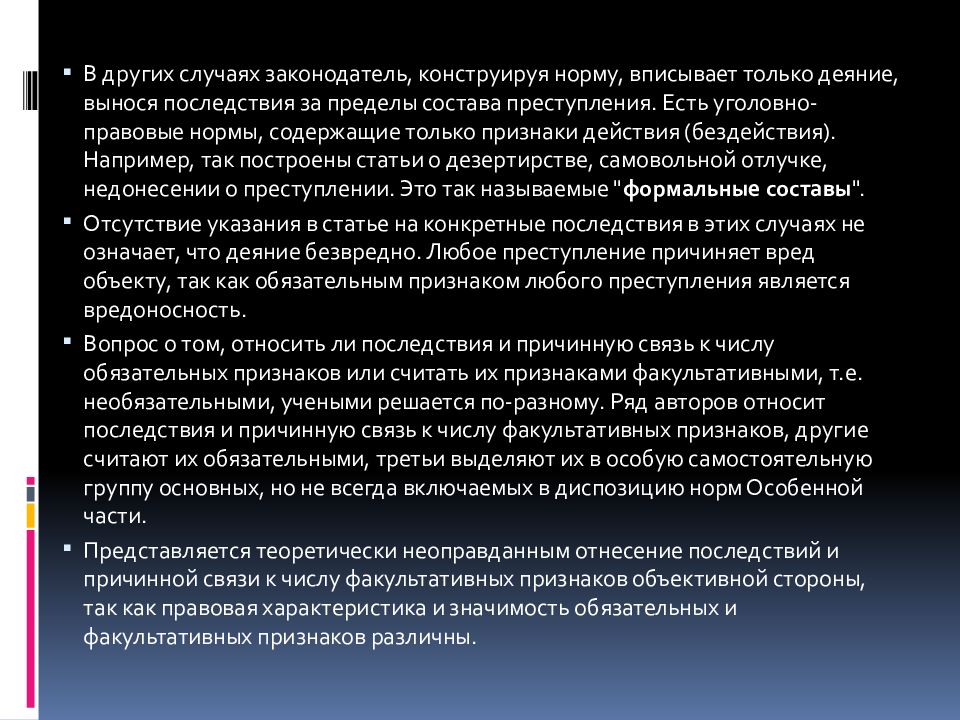

Слайд 7

В других случаях законодатель, конструируя норму, вписывает только деяние, вынося последствия за пределы состава преступления. Есть уголовно-правовые нормы, содержащие только признаки действия (бездействия). Например, так построены статьи о дезертирстве, самовольной отлучке, недонесении о преступлении. Это так называемые " формальные составы ". Отсутствие указания в статье на конкретные последствия в этих случаях не означает, что деяние безвредно. Любое преступление причиняет вред объекту, так как обязательным признаком любого преступления является вредоносность. Вопрос о том, относить ли последствия и причинную связь к числу обязательных признаков или считать их признаками факультативными, т.е. необязательными, учеными решается по-разному. Ряд авторов относит последствия и причинную связь к числу факультативных признаков, другие считают их обязательными, третьи выделяют их в особую самостоятельную группу основных, но не всегда включаемых в диспозицию норм Особенной части. Представляется теоретически неоправданным отнесение последствий и причинной связи к числу факультативных признаков объективной стороны, так как правовая характеристика и значимость обязательных и факультативных признаков различны.

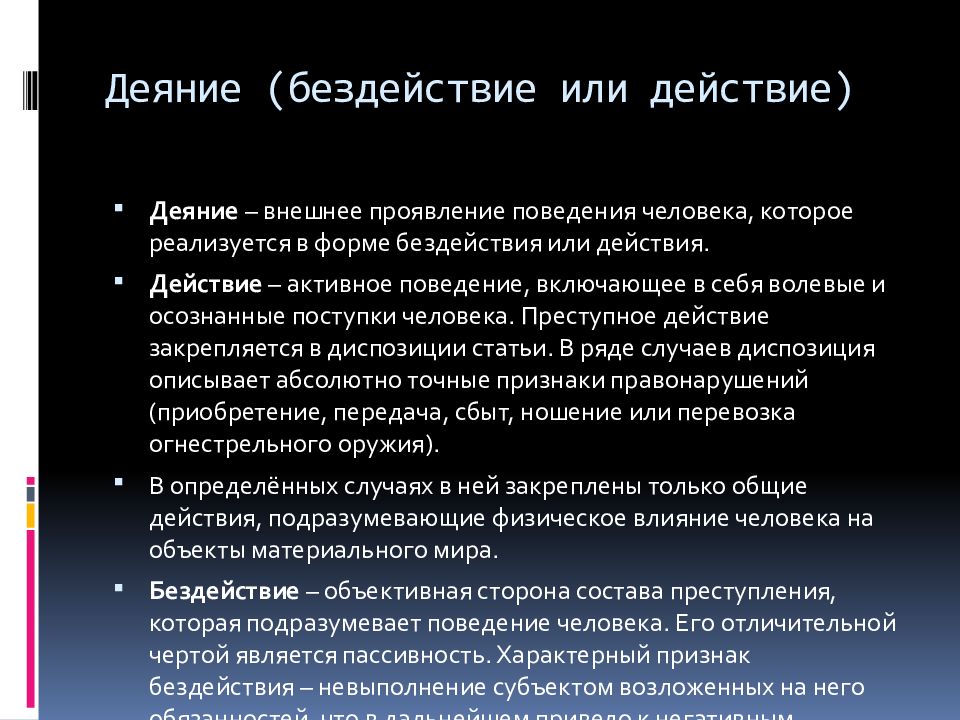

Слайд 8: Деяние (бездействие или действие)

Деяние – внешнее проявление поведения человека, которое реализуется в форме бездействия или действия. Действие – активное поведение, включающее в себя волевые и осознанные поступки человека. Преступное действие закрепляется в диспозиции статьи. В ряде случаев диспозиция описывает абсолютно точные признаки правонарушений (приобретение, передача, сбыт, ношение или перевозка огнестрельного оружия). В определённых случаях в ней закреплены только общие действия, подразумевающие физическое влияние человека на объекты материального мира. Бездействие – объективная сторона состава преступления, которая подразумевает поведение человека. Его отличительной чертой является пассивность. Характерный признак бездействия – невыполнение субъектом возложенных на него обязанностей, что в дальнейшем привело к негативным последствиям.

Слайд 9: Общественно опасные последствия

Это ещё один элемент, который подразумевает объективная сторона преступления в уголовном праве. Он проявляется в виде ущерба, нанесённого объекту. Классифицируется этот элемент на таких основаниях: степень опасности; характер вреда; описание в законе; степень реализации; значение для квалификации. По характеру причинённого вреда рассматриваемый элемент делится на две группы: 1) Нематериальный. 2) Материальный.

Слайд 10: Материальные последствия

Материальные последствия подразумевают под собой имущественный или физический вред, который поддаётся точному доказыванию и установлению. Физический вред представляет преступления, совершённые против личности, жизни или здоровья. Имущественный вред, соответственно, подразумевает нанесение вреда имуществу.

Слайд 11: Нематериальные последствия

Нематериальные последствия, как правило, возникают во время совершения деяния, которое носит нематериальных характер. К таким преступлениям можно отнести посягательство на достоинство и честь граждан, на их политические, конституционные либо иные неимущественные права. Нематериальные последствия делятся на несколько видов: 1) По опасности причинённого вреда, например, ст. 205 УК. 2)Последствия, представляющие реальный вред (тот, который не подлежит дальнейшему доказыванию и точному установлению, например, ст. 201 УК). Также признаки объективной стороны преступления включают в себя последствия, которые по описанию могут быть закреплены в иных нормах права, в диспозиционной части статьи либо же не определены в законах и нормативных актах (оценочные). В зависимости от значения последствия бывают: 1) Обязательными. 2) Дополнительными.

Слайд 12: Причинная связь

Обязательные признаки объективной стороны преступления включают в себя такой элемент, как причинная связь. Он подразумевает связь между наступившим последствием и деянием с тем условием, что деяние предшествует последствию, а также создаёт угрозу его наступления. Уголовное право не раскрывает содержание понятия причинной связи. Но основываясь на диалектических учениях, можно прийти к выводу, что этот элемент подразумевает отношения, в которых причина порождает следствие.

Слайд 13: Время и место

Время – это определённый временной промежуток, в котором произошло преступление. Этот элемент имеет значение в противоправных деяниях, к примеру, связанных с военной службой, либо в период отбывания наказания. Место совершённого преступления подразумевает определённую территорию, пространство, на котором всё произошло. Для квалификации немаловажное значение имеет государственная территория, на которой совершилось преступление.

Слайд 14: Способ

Объективная сторона преступления в уголовном праве закрепляет способ осуществления противоправного деяния (он указан в диспозиционной части статьи, проявляется в различных формах воздействия на потерпевшего). Также есть случаи, когда выделяют группу способов широкого спектра опасности. Например, умышленное причинение вреда человеческому здоровью либо злонамеренное повреждение или уничтожение имущества. Иногда применение конкретного способа может создать угрозу не только для одного субъекта, на которого направлено преступное действие, но и на здоровье и жизнь многих людей.

Слайд 15

Уголовное законодательство классифицирует диспозиционные части статей в зависимости от того, каким способом было осуществлено деяние: В диспозиции указан только один способ осуществления преступного деяния (к примеру, состав преступления о ложном доносе, который совершён с использованием неправдивых доказательств обвинения, рассматривается в ст.306 УК). В диспозиции закреплён точный перечень всех возможных методов совершения деяния (например, воспрепятствование реализации избирательных прав, а также лишение права принимать участие в референдумах или же препятствование работе избирательных комиссий).

Слайд 16

В диспозиции закреплён примерный список способов совершения преступления. В этом случае правонарушение может быть осуществлено способом, который не содержится в диспозиционной части статьи (например, ст.167 УК определяет состав преступления в виде умышленного уничтожения или порчи имущества, в то время как способом может послужить взрыв, поджог либо что-то иное). В формулировке диспозиционной части не всегда указывается способ реализации преступных действий (например, ст.125 УК). Способ служит для разграничения схожих между собой составов преступлений и помогает разобраться в дальнейшей квалификации деяния. Если он не является конструирующим признаком состава, то может служить или отягчающим обстоятельством (убийство с особой жестокостью), или смягчающим.

Слайд 17: Орудие и средство

Признаки объективной стороны состава преступления включают в себя понятия средства и орудия. Последние подразумевают приспособления и предметы, которые используются нарушителем закона. Существуют определённые отличия между понятиями орудия и предмета преступления. Термин "орудие", как правило, используется при совершении преступлений, отличающихся насильственным характером. В то же время термин "средство" применим к насильственным деяниям. Орудие и средство иногда предусматриваются как обязательные компоненты состава правонарушения. Кроме того, эти элементы могут выступать в виде квалифицирующих признаков состава. Например, разбой с применением огнестрельных механизмов. В этом случае наличие оружия значительно повышает опасность совершённого преступления, поэтому и подразумевает квалификационный состав разбоя.

Слайд 18: Обстановка совершения преступления

Признаки объективной стороны преступления включают в себя обстановку, при которой было совершено противоправное деяние. В широком смысле обстановка – это совокупность определенных экономических, общественно-политических, правовых и социальных условий. Подобные условия складываются на конкретном этапе становления общества и влияют на общую динамику преступности. В узком смысле обстановка понимается как группа факторов, оказывающих влияние на взаимодействие объектов и иных явлений между собой. Если при квалификации дать правильную оценку обстановки, она позволит в дальнейшем достичь следующего: Определить личность преступника. Принять максимально эффективные меры розыска. Сгруппировать следственную информацию. Установить обстоятельства преступления. Определить факторы, которые повлияли на ход преступления

Слайд 20

Любые поступки человека имеют внешние (объективные) и внутренние (субъективные) признаки. Внешние - обеспечивают проявление человеческого поведения в объективной действительности; внутренние - психические процессы (потребности, интересы, мотивы и пр.), которые протекают в сознании человека и детерминируют его поведение. В жизни они образуют психофизическое единство. Расчленение поведения человека на объективные и субъективные признаки возможно лишь условно с целью более глубокого их познания, а также определения роли и значения каждого признака при совершении общественно опасного деяния и его уголовно-правовой квалификации.

Слайд 21

Так, в ст. 14 УК РФ говорится, что "преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания". Таким образом, законодатель устанавливает, что преступление - это деяние, которое является общественно опасным и противоправным, т.е. дает характеристику такого объективного признака, как деяние. Однако наиболее полно объективная сторона преступления отражается в диспозиции статей Особенной части. Например, в ст. 214 УК такое преступление, как вандализм, определяется следующим образом: "...осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах". Так раскрываются признаки именно объективной стороны, т.е. дается характеристика действий, образующих состав вандализма. Диспозиции уголовно-правовых норм описывают главным образом объективную сторону преступления.

Слайд 22

УК РФ 1996 г. в определении преступления не раскрывает понятие деяния (ч. 1 ст. 14). Однако уже в ч. 2 этой же статьи говорится: "Не является преступлением действие (бездействие):", т.е. фактически признает деление деяния на 2 вида. Указание на действие или бездействие содержится в иных статьях Общей части (например, в ч. 2 ст. 5, ч. 3 ст. 9, ч. 1 ст. 20, ч. 2 и 3 ст. 22, ч. 2 и 3 ст. 25, ч. 3 ст. 26, ст. 30 УК и др.).

Слайд 23

В статьях Особенной части при определении объективной стороны указываются признаки, необходимые для видовой индивидуализации деяния, что позволяет разграничивать различные преступления, сходные по объекту, субъекту, субъективной стороне. Анализ законодателем, практикой, теорией объективных признаков поведения людей дает возможность выявить повторяющиеся вредные для общества виды поведения и на этой основе признать их преступлением.

Слайд 24

Объективная сторона преступления представляет собой совокупность внешних признаков конкретного общественно опасного поведения, причиняющего вред правоохраняемым интересам. Значение объективной стороны преступления в первую очередь определяется тем, что точное ее установление является залогом правильной квалификации общественно опасного деяния. Подробные, четкие описательные диспозиции норм Особенной части способствуют более ясному, непротиворечивому пониманию мысли законодателя и единообразному применению закона.

Слайд 25

При привлечении к уголовной ответственности за совершение общественно опасного деяния прежде всего устанавливаются признаки объективной стороны. Следовательно, объективная сторона, определяя содержание преступления, тем самым определяет и те границы посягательства, в которых устанавливается ответственность за то или иное конкретное преступление.

Слайд 26: Пример:

Так, по делу Л. Верховный Суд указал: "Лицо, не совершившее действий, образующих объективную сторону грабежа, не может нести ответственность как соисполнитель открытого завладения имуществом"*(236). Л. был признан виновным в том, что, сообщив А. о наличии у Ч. крупной суммы денег, он остался внизу, когда А., поднявшись в квартиру Ч., вынудил ее отдать ему деньги, которые они и разделили между собой. Верховный Суд подчеркнул, что грабеж совершил А. Л. же никаких действий, образующих объективную сторону открытого похищения имущества, не совершал.

Слайд 27

Значительную роль выполняет объективная сторона и при разграничении сходных по другим признакам преступлений. Особенно остро встает вопрос при разграничении деяний, посягающих на один и тот же объект и имеющих одинаковую форму вины. Так, различные виды хищений можно разграничить только по признакам объективной стороны. Кража (ст. 158 УК), мошенничество (ст. 159 УК), грабеж (ст. 161 УК) посягают на один и тот же объект, совершаются умышленно, с корыстной целью, субъект у них общий. Разграничить эти преступления и, следовательно, правильно применить закон можно лишь по признакам объективной стороны, которая по-разному описывается в названных статьях.

Слайд 28

Анализ объективной стороны позволяет в ряде случаев установить наличие второго, дополнительного объекта. Так, ст. 162 УК определяет разбой как нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия. Законодатель отнес это преступление к числу преступлений против собственности. Однако описание этого деяния в законе позволяет выделить второй обязательный объект и отнести разбой к двуобъектным преступлениям.

Слайд 29

Отдельные элементы объективной стороны используются законодателем как квалифицирующие признаки, например, способ совершения преступления. Так, общеопасный способ совершения убийства относит это преступление к числу особо тяжких (п. "е" ч. 2 ст. 105 УК). Хулиганство (ч. 1 ст. 213 УК), отнесенное законодателем к числу преступлений небольшой тяжести, при применении оружия или предметов, используемых в качестве оружия (ч. 3 ст. 213 УК), рассматривается в соответствии с категоризацией преступлений как тяжкое (ч. 4 ст. 15 УК).

Слайд 30

Наконец, признаки объективной стороны могут быть рассмотрены судом как смягчающие или отягчающие наказание обстоятельства, не влияющие на квалификацию, но учитываемые при определении вида и размера наказания. Например, совершение хулиганства, связанного с издевательством над потерпевшим.

Последний слайд презентации: Понятие и значение объективной стороны преступления: Вывод:

Значение объективной стороны преступления определяется тем, что ее точное установление является залогом правильной квалификации общественно опасного деяния. При определении содержания преступления, признаки объективной стороны устанавливают границы посягательства, в рамках которых устанавливается ответственность за то или иное преступное деяние