Слайд 2: Значение термина «постмодернизм» / «постмодерн»

«Пост» означает «после» «Модерн» (современный) – название предыдущей эпохи. Культура модерна – это культура Нового времени. Постмодернизм – это тот период, который идет после эпохи модерна. 2

Слайд 3: Происхождение термина « постмодерн» (1)

Рудольф Панвиц (1881-1969) — немецкий писатель, философ. Написал несколько книг в жанре эссе, посвященных кризису культуры. В работе « Кризис европейской культуры» (1917 г.) ввел понятие постмодерна. 3

Слайд 4: Р. Панвиц о постмодерне

Этим понятием он обозначил кризисные явления в европейской культуре начала XX в. По мнению Панвица, постмодернистский человек «призван преодолеть нигилизм и декаданс, порожденный модерном». 4

Слайд 5: Происхождение термина «постмодерн» (2)

Вспомните, кто такой Арнольд Тойнби? В каких темах мы его изучали? Какой его труд? В 1940-х гг. А. Тойнби обозначил термином постмодерн новый этап в европейской культуре, наступивший после Нового времени. 5

Слайд 6: А. Тойнби о постмодерне

В восьмом томе работы «Постижение истории» (1954 г.) Тойнби определил эпоху, начало которой положила франко-прусская война, как «эпоху пост-модерна ». Отметил тенденции пост-модерна : 1) рост влияния промышленных рабочих на Западе; 2) появление за пределами Запада образованного класса, пытающегося овладеть секретами модерна и обратить их против Запада (Япония - Мэйдзи, Россия - большевики, Турция при М.К. Ататюрке, Китай при Мао Цзэдуне). 6

Слайд 7: Распространение термина «постмодернизм»

Жан-Франсуа Лиотар (1924-1998) – французский философ. Работа «Постмодернистское состояние» (1979). 7

Слайд 8: Характеристика постмодерна у Ж.Ф. Лиотара (1)

«Постмодерн» — общее направление современной европейской культуры, сформировавшееся в 1970—80-е гг. Это слово обозначает состояние культуры после трансформаций, которым подверглись правила игры в науке, литературе и искусстве в конце XIX в. Для эпохи модерна были характерны так называемые метанарративы (великие повествования), например: диалектика Духа, герменевтика смысла, эмансипация разумного субъекта или трудящегося, рост богатства, исторический прогресс, познаваемость всего наукой, возможность абсолютной свободы. По сути метанарративы – это важнейшие философские идеи предыдущего периода. 8

Слайд 9: Характеристика постмодерна у Ж.-Ф. Лиотара (2)

Для постмодерна характерен «скептицизм по отношению к метанарративам ». Характерно большое количество микронарративов, поскольку люди больше не верят во всеобъемлющие, универсальные идеи. Суть постмодерна — осознание разнообразия и плюрализма идей, а также признание этого разнообразия как естественного и позитивного состояния. В постмодерне нашло выражение общее состояние духовной культуры западного общества — падение престижа науки, утрата веры в социальный прогресс, дегуманизация общественных отношений. 9

Слайд 10: Переход к постмодернистской культуре – вторая половина 1970-х гг

Отказ от идей Просвещения (вера в прогресс, разум, развитие науки и техники). Сосуществование в едином пространстве совершенно разных культурных традиций и ценностей, поэтому невозможность единого взгляда на мир. Представление о том, что современный мир – это тотальная множественность (см. сл. слайд). 10

Слайд 11: Признаки множественности культурных традиций современного мира (пример Ж.-Ф. Лиотара )

Одни и те же люди: - по радио слушают регги; - в кино смотрят вестерн; - на ланч идут в «Макдональдс»; - на обед идут в ресторан с местной кухней. В Токио используют парижские духи. В Гонконге одеваются в стиле ретро. Кто какие слова понял / не понял??? 11

Слайд 12: Характерные черты культуры постмодерна (1)

Большое количество информации. Оно приводит к поверхностности восприятия. Способы передачи информации: полиграфический вариант текста заменяется цифровым, книжная культура заменяется экранной. Распространяется массовая культура. 12

Слайд 13: Характерные черты культуры постмодерна (1)

Популярные новые жанры: Телесериалы Реклама Шоу Любовные романы Популярные жизнеописания Научная фантастика Комиксы 13

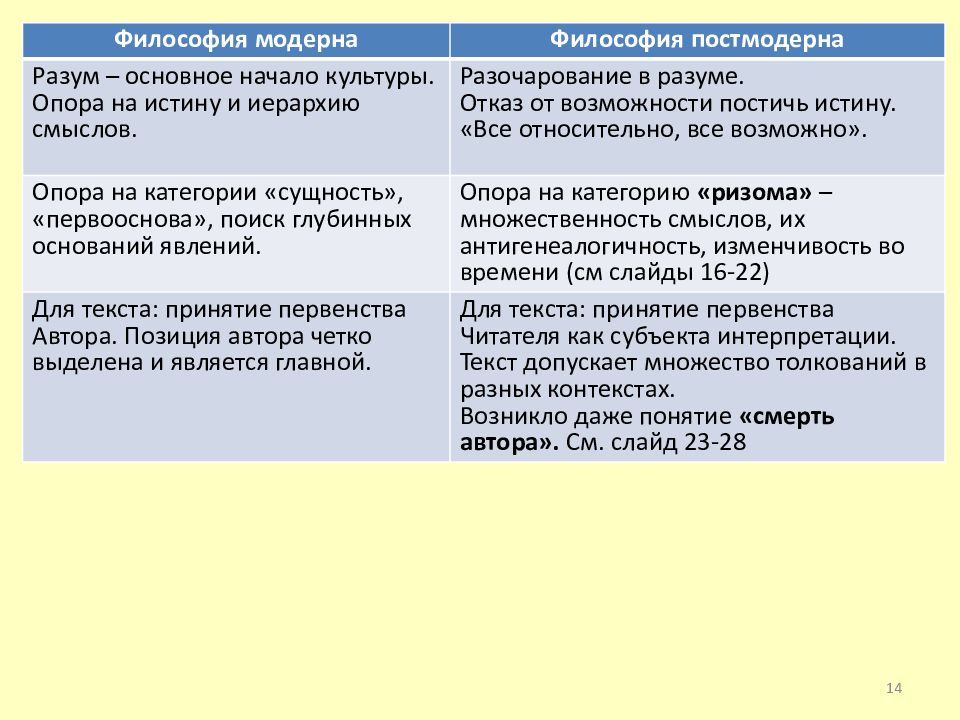

Слайд 14

14 Философия модерна Философия постмодерна Разум – основное начало культуры. Опора на истину и иерархию смыслов. Разочарование в разуме. Отказ от возможности постичь истину. «Все относительно, все возможно». Опора на категории «сущность», «первооснова», поиск глубинных оснований явлений. Опора на категорию « ризома » – множественность смыслов, их антигенеалогичность, изменчивость во времени (см слайды 1 6 - 22) Для текста: принятие первенства Автора. Позиция автора четко выделена и является главной. Для текста: принятие первенства Читателя как субъекта интерпретации. Текст допускает множество толкований в разных контекстах. Возникло даже понятие «смерть автора». См. слайд 2 3 -2 8

Слайд 15

15 Философия модерна Философия постмодерна Создание завершенных текстов, укладывающихся в определенные границы жанра. Восприятие текстов как взаимодействующих друг с другом и всей семиотической культурной средой ( интертекст ). Диалог текста с другими текстами ( интертекстуальность ). См слайды 29-30. Созидание, творчество Деконструкция, деструкция (см слайды 31-32)

Слайд 16: Понятие « ризома » (1)

Жиль Делёз – французский философ. ФелИкс ГваттарИ – французский философ, психоаналитик. В 1976 году написали книгу « Ризома ». Позднее материал книги « Ризома » вошел во второй том монографии «Капитализм и шизофренизм. Миллион плато». 16

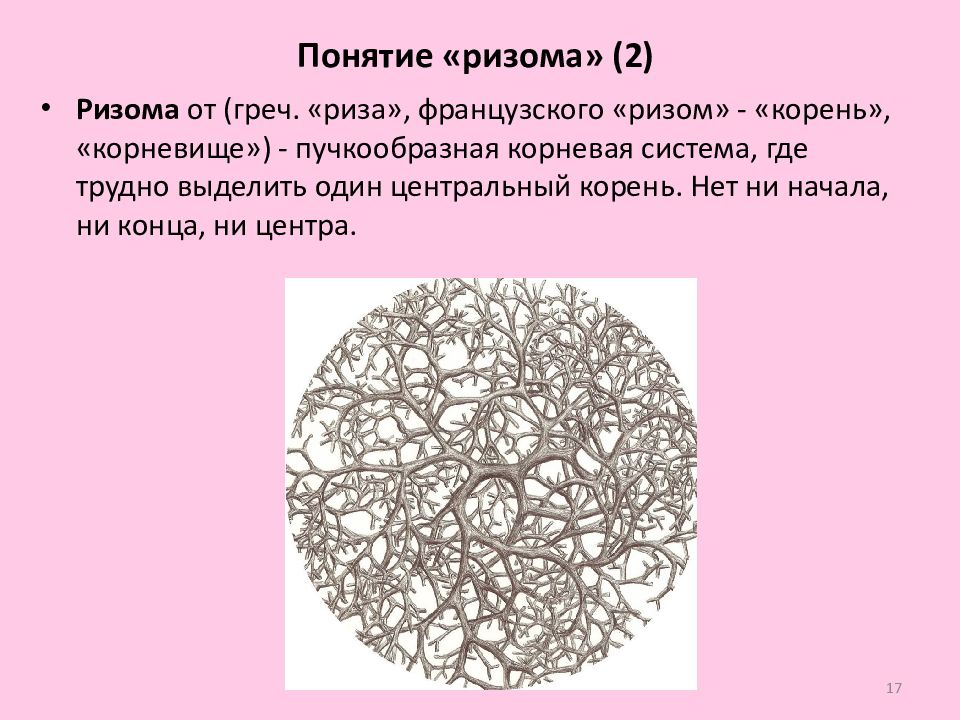

Слайд 17: Понятие « ризома » (2)

Ризома от (греч. «риза», французского « ризом » - «корень», «корневище») - пучкообразная корневая система, где трудно выделить один центральный корень. Нет ни начала, ни конца, ни центра. 17

Слайд 18: Понятие « ризома » в постмодернизме

В переводе на культуру ризома – это культурная система, у которой нет четкой структуры, у которой невозможно прогнозировать развитие, она НЕ развивается линейно. У ризомы неограниченные возможности изменения. Ризома должна была противостоять неизменным линейным структурам (как бытия, так и мышления), которые, по мнению Делёза и Гваттари, типичны для классической европейской культуры. Принцип ризомы – это уравнивание всех культурных систем, их смыслов, ценностей и значений. Могут возникать связи между любыми точками ризомы. 18

Слайд 19: Умберто Эко о ризоме

У. Эко – итальянский ученый-медиевист, автор романа «Имя розы». По словам У. Эко, выстраивая мир романа «Имя розы» как «пространство догадки», он опирался именно на понятие ризомы — одного из типов лабиринта. Кто не читал, рекомендую. Это средневековый интеллектуальный детектив. 19

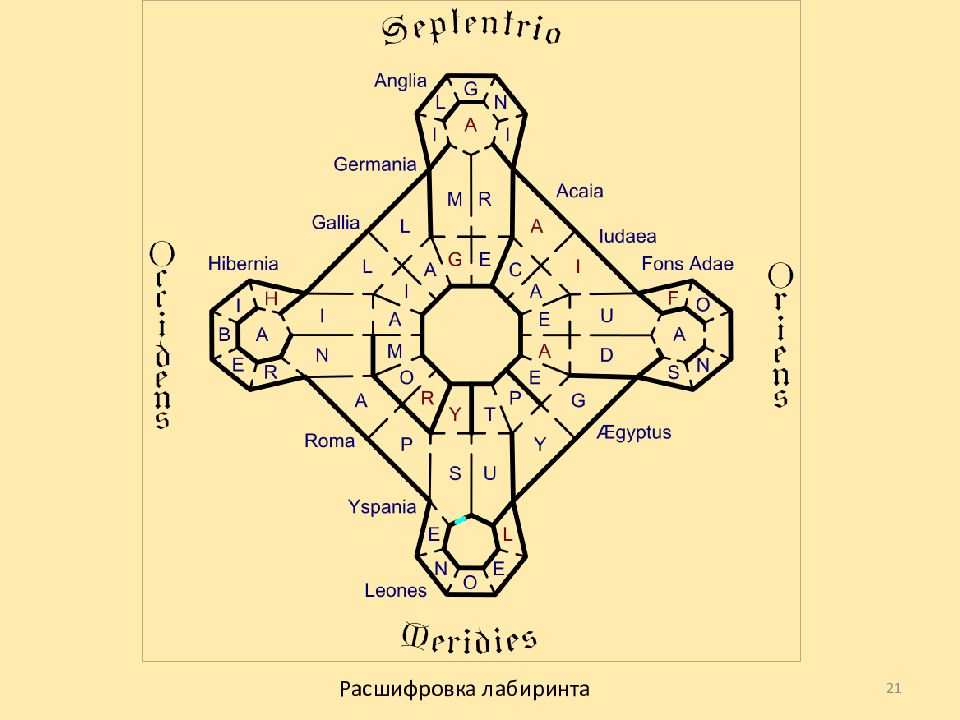

Слайд 20: Лабиринт из книги «Имя розы». Похож чем-то на ризому ?

20 Попробуйте что-нибудь прочитать, двигаясь по буквам (язык латинский)

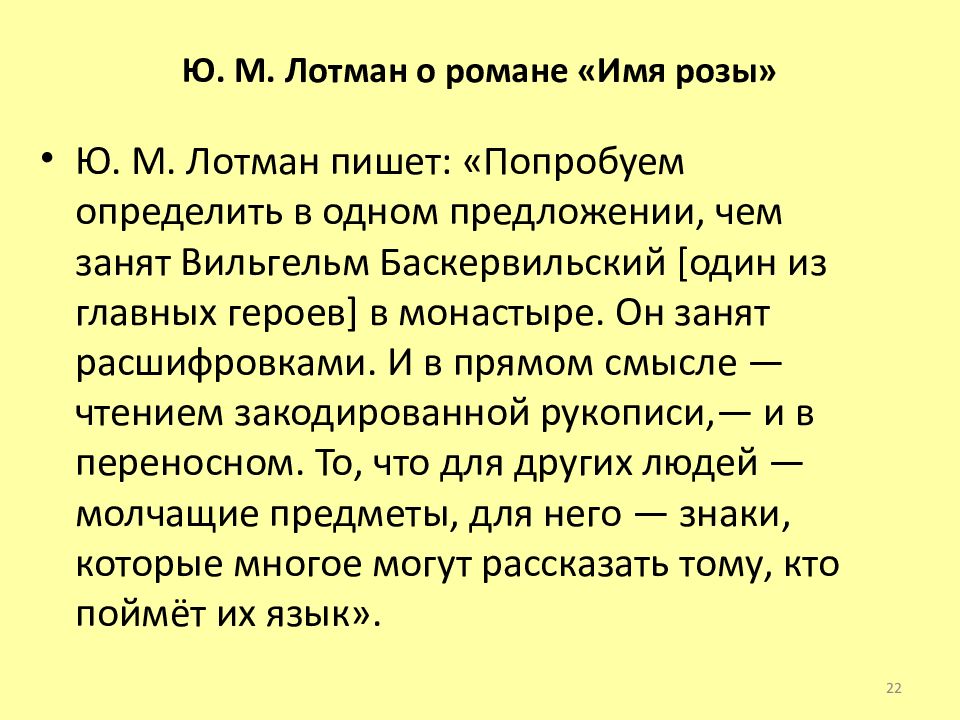

Слайд 22: Ю. М. Лотман о романе «Имя розы»

Ю. М. Лотман пишет: «Попробуем определить в одном предложении, чем занят Вильгельм Баскервильский [ один из главных героев ] в монастыре. Он занят расшифровками. И в прямом смысле — чтением закодированной рукописи,— и в переносном. То, что для других людей — молчащие предметы, для него — знаки, которые многое могут рассказать тому, кто поймёт их язык». 22

Слайд 23: Ролан Барт (1915-1980) – французский философ, литературовед

23 Придумал понятие «смерть автора» в одноименном эссе 1967 года. Основная идея: текст существует автономно, независимо от своего автора.

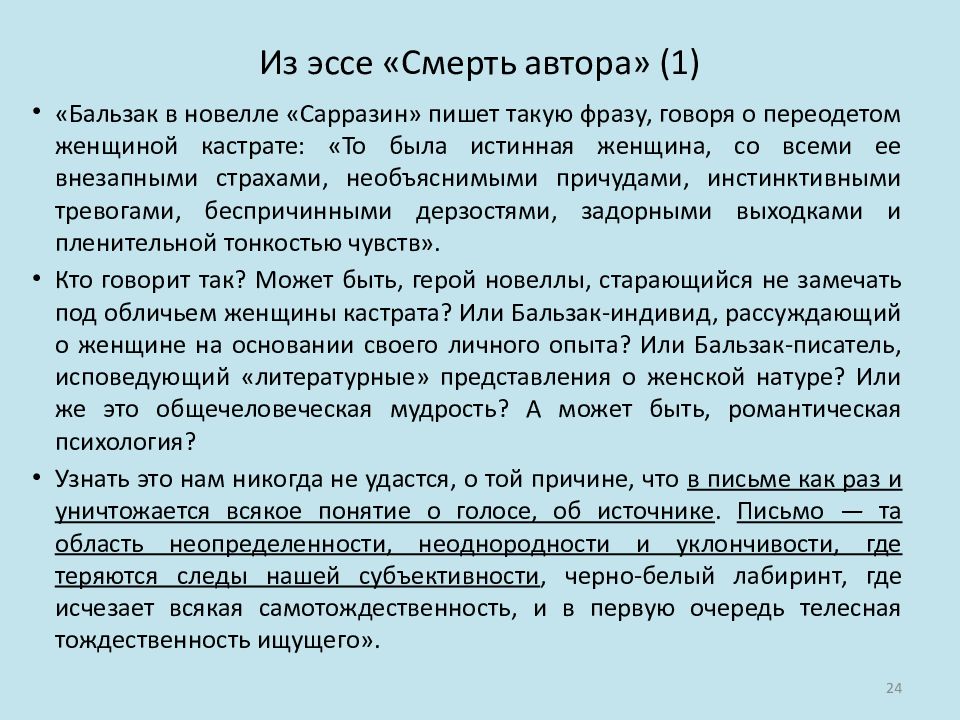

Слайд 24: Из эссе «Смерть автора» (1)

«Бальзак в новелле « Сарразин » пишет такую фразу, говоря о переодетом женщиной кастрате: «То была истинная женщина, со всеми ее внезапными страхами, необъяснимыми причудами, инстинктивными тревогами, беспричинными дерзостями, задорными выходками и пленительной тонкостью чувств». Кто говорит так? Может быть, герой новеллы, старающийся не замечать под обличьем женщины кастрата? Или Бальзак-индивид, рассуждающий о женщине на основании своего личного опыта? Или Бальзак-писатель, исповедующий «литературные» представления о женской натуре? Или же это общечеловеческая мудрость? А может быть, романтическая психология? Узнать это нам никогда не удастся, о той причине, что в письме как раз и уничтожается всякое понятие о голосе, об источнике. Письмо — та область неопределенности, неоднородности и уклончивости, где теряются следы нашей субъективности, черно-белый лабиринт, где исчезает всякая самотождественность, и в первую очередь телесная тождественность ищущего». 24

Слайд 25: Из эссе «Смерть автора» (2)

«Очевидно, так было всегда: если о чем-либо рассказывается ради самого рассказа, а не ради прямого воздействия на действительность, то есть, в конечном счете, не какой-либо функции, кроме символической деятельности как таковой,— то голос отрывается от своего источника, для автора наступает смерть, и здесь-то начинается письмо». 25

Слайд 26: Из эссе «Смерть автора» (3)

«Хотя власть Автора [ в литературе ] все еще очень сильна, несомненно и то, что некоторые писатели уже давно пытались ее поколебать. Во Франции первым был, вероятно, Малларме, в полной мере увидевший и предвидевший необходимость поставить сам язык на место того, кто считался его владельцем. Малларме полагает — и это совпадает с нашим нынешним представлением,— что говорит не автор, а язык как таковой ; письмо есть изначально обезличенная деятельность, позволяющая добиться того, что уже не «я», а сам язык действует, « перформирует ». 26 Стефан Малларме, французский поэт XIX в.

Слайд 27: Из эссе «Смерть автора» (4)

« Для тех, кто верит в Автора, он всегда мыслится в прошлом по отношению к его книге ; книга и автор сами собой располагаются на общей оси, ориентированной между до и после; считается, что Автор вынашивает книгу, то есть предсуществует ей, мыслит, страдает, живет для нее. … Что же касается современного скриптора [ того, кто пишет ], то он рождается одновременно с текстом, у него нет никакого бытия до и вне письма, он отнюдь не тот субъект, по отношению к которому его книга была бы предикатом; остается только одно время — время речевого акта, и всякий текст вечно пишется здесь и сейчас ». 27

Слайд 28: Из эссе «Смерть автора» (5)

«…текст сложен из множества разных видов письма, происходящих из различных культур и вступающих друг с другом в отношения диалога, пародии, спора, однако вся эта множественность фокусируется в определенной точке, которой является не автор, как утверждали до сих пор, а читатель. Читатель — это то пространство, где запечатлеваются все до единой цитаты, из которых слагается письмо; текст обретает единство не в происхождении своем, а в предназначении, только предназначение это не личный адрес; читатель — это человек без истории, без биографии, без психологии, он всего лишь некто, сводящий воедино все те штрихи, что образуют письменный текст. Смехотворны поэтому попытки осуждать новейшее письмо во имя некоего гуманизма, лицемерно выставляющего себя поборником прав читателя. … Теперь мы знаем — чтобы обеспечить письму будущность, нужно опрокинуть миф о нем — рождение читателя приходится оплачивать смертью Автора». 28

Слайд 29: Юлия Кристева (род. 1941) – французский литературовед болгарского происхождения

29 Ученица Р. Барта. Также использовала идеи М.М. Бахтина. Ввела термин « интертекстуальность » (см след слайд). На русский язык переведена книга-детектив Кристевой «Смерть в Византии».

Слайд 30: Интертекстуальность (взаимодействие текстов)

Любой текст всегда является составной частью широкого культурного текста. Любой текст рассматривается как открытая структура. В тексте, особенно художественном, всегда присутствуют отсылки, аллюзии, цитаты. То есть текст существует за счет многих других предшествующих текстов. 30

Слайд 31: О понятии « деконструкция »

Определение деконструкции ввел Жак Деррида. Жак Деррида ́ (1930-2004) — французский философ и теоретик литературы. Работа «О грамматологии » (1967 год). 31

Слайд 32: О деконструкции

Деконструкция – это понятие, определяющее себя как составной элемент искусства или философии и позволяющий субъекту по-новому воспринимать и понимать определенного рода информацию. Интерпретация данных происходит посредством уничтожения стандартных стереотипов или включения новых типов контекста. Смысл информации начинает конструироваться субъектом в ходе чтения. Это может быть вовсе не то, о чем думал и что навязывал автор текста. 32

Слайд 33: Восприятие истории в постмодернизме

Появляется термин « постистория ». Постистория не является линейной, то есть отказ от линейного восприятия времени. Представление о том, что история больше не идет вперед. Отказ от логики истории. Настоящее – это точка переживания, не имеющая причинно-следственных связей с прошлым. Восприятие настоящего как лишенного новизны (эффект дежа вю – от французского «всегда, уже» - что всё это уже было). 33

Слайд 34: Восприятие истории в постмодернизме (2)

Прогресс в обществе не отрицается полностью, но отрицается его однонаправленность. Вместо этого предлагается многовариантность развития общества. 34

Слайд 35: Постмодерн как тип мировоззрения

Некоторые авторы считают, что постмодерн это особый тип мировоззрения. Его характерные черты: Свобода во всем, отрицание всякого рода норм и традиций Отказ от авторитетов любого ранга (начиная от государства и заканчивая обычными людьми) Спонтанность деятельности человека Игровое начало 35

Слайд 36: Постмодернизм в художественном искусстве (живопись, литература)

Отрицается стилистическое и жанровое деление. Допускается смешение жанров. Отсюда эклектика - смешение, соединение разнородных стилей. Не различается высокое и низкое искусство. Нет иерархии художественных ценностей. Нет дистанции между искусством и реальностью, практической жизнью. 36

Слайд 37: Постмодерн в художественном искусстве (2)

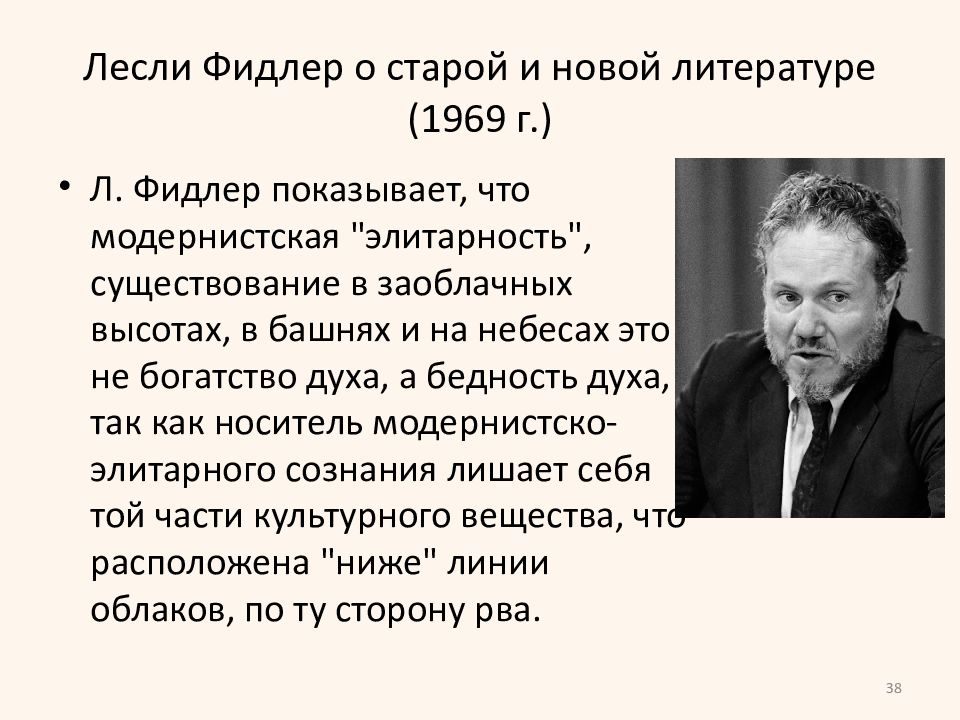

Автор произведения должен соответствовать и популярному, и элитарному вкусу. Об этом писали американский литературовед Лесли Фидлер (работа «Пересекайте рвы, засыпайте границы», 1969 ), итальянский ученый Умберто Эко. См.след. слайды. Творчество авторов должно быть адресовано самым разным социальным слоям. 37

Слайд 38: Лесли Фидлер о старой и новой литературе (1969 г.)

Л. Фидлер показывает, что модернистская "элитарность", существование в заоблачных высотах, в башнях и на небесах это не богатство духа, а бедность духа, так как носитель модернистско-элитарного сознания лишает себя той части культурного вещества, что расположена "ниже" линии облаков, по ту сторону рва. 38

Слайд 39: Многослойность » романа Умберто Эко

На примере романа «Имя розы» мы видим, что автор ориентировался на читателей разного уровня: простой читатель – поймет детективную историю (загадочные убийства в монастыре и их разгадка); специалисты по средним векам – поймут поднимаемые религиозные, политические вопросы (например, проблемы еретических движений и отношения к ним инквизиции, борьба римских пап и императоров и т.п.). 39

Слайд 40: Постмодерн в художественном искусстве (3)

Использование готовых форм (определенных предметов, фрагментов чужих картин). См след слайд. Используются коллаж и монтаж, цитирование других авторов. См. слайды 42-44. Иррациональность и субъективность многих произведений. Из серии: понятно только автору и немногим посвященным. Оцените все картины на слайдах далее. 40

Слайд 43: Комментарии к картине Анны Шубиной

По мнению самой художницы, ее авторская форма - это сплав стилей Питера Брейгеля, Роджера Ван дер Вейдена и Леонида Пурыгина, ее первого мужа (тоже художника). 43

Слайд 44

44 Энди Уорхол. « Сандро Боттичелли. Рождение Венеры». Узнаете ли работу Боттичелли?

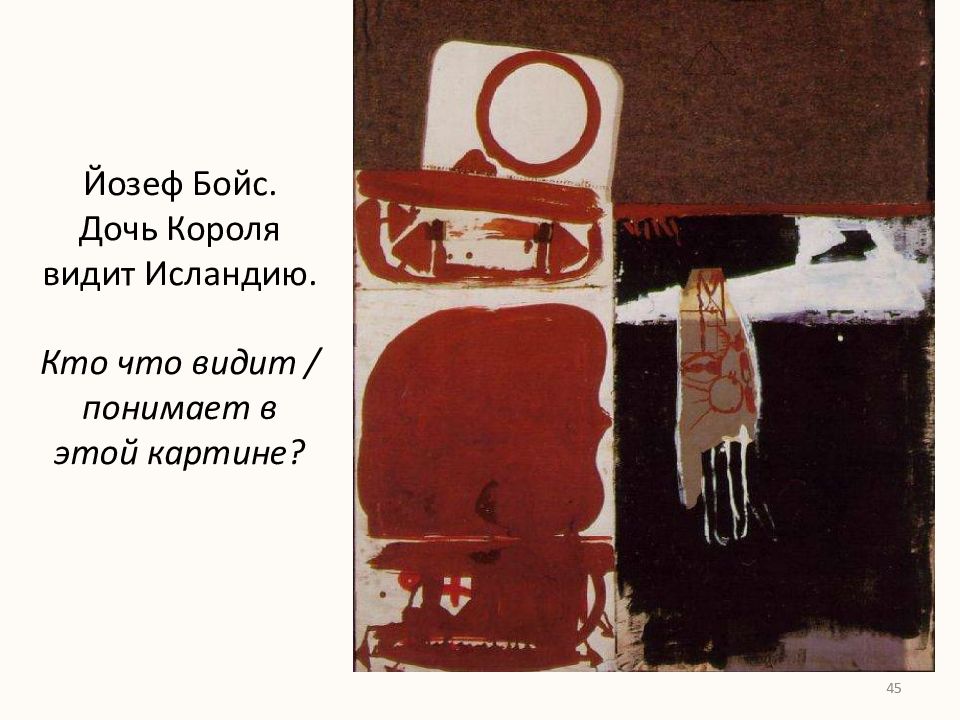

Слайд 45: Йозеф Бойс. Дочь Короля видит Исландию. Кто что видит / понимает в этой картине?

45

Слайд 46: Джейкоб Лоуренс (1917-2000) – американский художник

Фото художника Автопортрет художника 46 Похож???

Слайд 48: Литература и интернет-ресурсы

Садохин А.П. Культурология: учебное пособие. М., 2019. Глава 11. Будущее культуры. Пункт «Постмодернизм и будущее культуры». С. 354-361. Костина А.В. Культурология. М., 2018. Тема 15. Постмодерн как культурная эпоха. Ольга Несмеянова. Постмодернизм в искусстве // https://klauzura.ru/2012/02/olga-nesmeyanova-postmodernizm-v-iskusstve/ 48

Последний слайд презентации: Постмодернизм как культурная эпоха: Литература и интернет-ресурсы

49 Фомин К.А. Концепция интертекстуальности Ю. Кристевой как трансформация теории литературной традиции // https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptsiya-intertekstualnosti-yu-kristevoy-kak-transformatsiya-teorii-literaturnoy-traditsii Курицын В. Русский литературный постмодернизм - http://old.guelman.ru/slava/postmod/1.html