Первый слайд презентации: Повседневная жизнь Древнего Новгорода

Выполнил: Студент 4 курса ГР-11 группы Вашкевич Сергей

Слайд 2: Ключевые события в истории древнего Новгорода

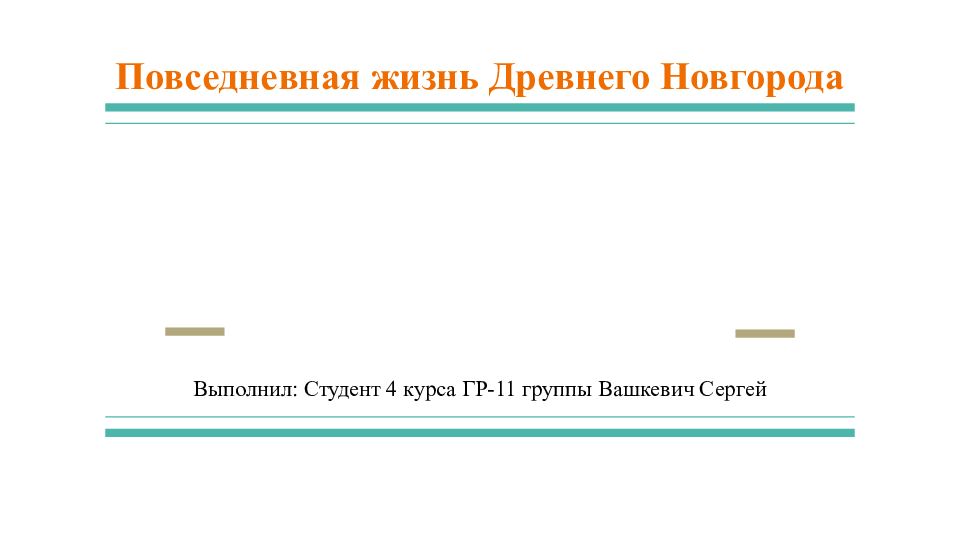

В это время он уже играл значительную роль как торговый и культурный центр, и его упоминание связано с известным торговым путем «из варяг в греки». Этот маршрут соединял северные земли славян с Византийской империей, что способствовало развитию торговли, обмену культурными и политическими влияниями. Упоминание Новгорода в летописи, подчеркивает его стратегическое значение как узла, через который проходили товары, такие как меха, мед и другие ресурсы, а также влияние варяжских (скандинавских) купцов и воинов. Это событие также свидетельствует о начале формирования древнерусского государства и укреплении связей между различными регионами. Новгород стал важным центром для дальнейшего политического и культурного развития Руси. * Повесть временных лет - начальный древнерусский летописный свод, созданный в Киеве в 1110-х годах. Он охватывает события с IX по XII век, описывая историю славянских племён. Летопись является важным источником по истории Киевской Руси и основой для поздних летописей. Автором считается монах Нестор из Киево-Печерского монастыря. 859 г. Новгород впервые упоминается в «Повести временных лет»*

Слайд 3

С этого года считается начало формирования русской государственности. Согласно летописным источникам, новгородские славяне и финские племена, испытывая трудности в управлении и внутренние конфликты, решили пригласить варяжского князя для установления порядка. Рюрик, представитель скандинавских варягов, принял приглашение и стал правителем Новгорода. Это событие положило начало династии Рюриковичей, которая правила Русью на протяжении многих веков. Призвание Рюрика символизировало объединение различных племен под единой властью и начало процесса государственного строительства. 862 г. Призвание варяга Рюрика на княжение

Слайд 4

Процесс принятия христианства А) Новгородский князь Владимир Святославич (в дальнейшем известный как Владимир Великий) сыграл ключевую роль в этом процессе. Он поддерживал христианизацию своего княжества. Б) Считается, что христианство было принято мирным путем, без насилия и принуждения. Построение церквей После принятия веры началось строительство церквей и введение христианских обрядов. Первой церковью в Новгороде стала церковь Святого Ильи. Последствия 1. Принятие христианства способствовало развитию письменности, искусства и образования. Начали создаваться летописи и другие литературные произведения. 2. Христианизация укрепила связи с Византийской империей, что способствовало культурному обмену и влиянию восточнохристианской традиции. 3. Христианство принесло новые моральные и этические нормы, что изменило социальную структуру общества. 990 г. Новгород принял христианство

Слайд 5

Это решение отражает стремление Ярослава к укреплению местной власти и автономии Новгорода, который на тот момент уже играл значительную роль в политической и экономической жизни региона. Характеристика события: 1. Ярослав Мудрый предоставил Новгороду привилегии, что позволило городу развивать свои внутренние дела без прямого вмешательства киевского княжества. Это способствовало формированию новгородского самоуправления. 2. Установление статуса вольного города, дало возможность Новгороду развивать торговлю и экономические связи с другими регионами, что способствовало его процветанию. 3. Освобождение от прямого контроля Киева способствовало развитию местной культуры и традиций, а также укреплению новгородских институтов. 4. Несмотря на предоставленные права, это событие также стало основой для будущих конфликтов между Новгородом и Киевом, поскольку разные взгляды на автономию и власть могли приводить к напряженности. 1019 г. Князь Ярослав Мудрый дарует Новгороду независимость от Киева и права вольного города

Слайд 6

Начало строительства каменных стен Кремля свидетельствует о необходимости защиты города от внешних угроз. В условиях возрастающей политической нестабильности и частых нападений со стороны врагов, таких как печенеги и другие кочевые племена, создание мощных укреплений стало приоритетом. Строительство Кремля также символизировало укрепление власти князя Владимира. Это был шаг к централизации власти и укреплению княжеской власти в регионе. Кремль стал не только оборонительным сооружением, но и важным культурным центром. Внутри стен находились храмы, административные здания и места для собраний, что способствовало развитию городской жизни и культуры. Долгосрочные последствия. Стены Кремля стали основой для последующих строительных проектов и дальнейшего развития Москвы как важного политического и культурного центра на Руси. 1044 г. Строительство каменных стен Кремля (Детинца) при князе Владимире

Слайд 7

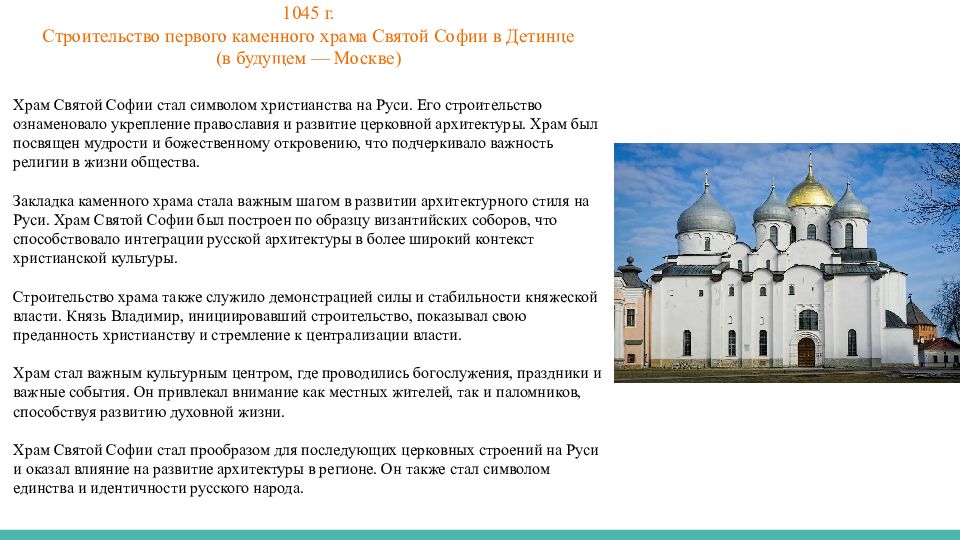

Храм Святой Софии стал символом христианства на Руси. Его строительство ознаменовало укрепление православия и развитие церковной архитектуры. Храм был посвящен мудрости и божественному откровению, что подчеркивало важность религии в жизни общества. Закладка каменного храма стала важным шагом в развитии архитектурного стиля на Руси. Храм Святой Софии был построен по образцу византийских соборов, что способствовало интеграции русской архитектуры в более широкий контекст христианской культуры. Строительство храма также служило демонстрацией силы и стабильности княжеской власти. Князь Владимир, инициировавший строительство, показывал свою преданность христианству и стремление к централизации власти. Храм стал важным культурным центром, где проводились богослужения, праздники и важные события. Он привлекал внимание как местных жителей, так и паломников, способствуя развитию духовной жизни. Храм Святой Софии стал прообразом для последующих церковных строений на Руси и оказал влияние на развитие архитектуры в регионе. Он также стал символом единства и идентичности русского народа. 1045 г. Строительство первого каменного храма Святой Софии в Детинце (в будущем — Москве)

Слайд 8

*Вече-это с обрание народа для обсуждения общих дел и непосредственного решения насущных вопросов общественной, политической и культурной жизни. Характеристика события: 1. В 1136 году новгородцы свергли своего князя Всеволода Мстиславича, что стало символом их стремления к самостоятельности. Это событие ознаменовало начало новой эры в политической жизни города. 2. Вечевое собрание, представляющее интересы различных слоев населения, стало основным органом власти в Новгороде. Вече принимало важнейшие решения, касающиеся внутренней и внешней политики, включая выборы князей и обсуждение вопросов войны и мира. 3. Новгородская республика отличалась от других русских земель тем, что здесь существовал более демократический подход к управлению. 4. Город стал важным торговым центром на пути из варяг в греки, что способствовало экономическому процветанию и культурному обмену. 5. Установление вечевой власти. Это событие стало одним из первых примеров феодальной демократии на Руси и предшествовало дальнейшим изменениям в политической системе. 1136 г. Новгород объявил о своей независимости от княжеской власти и стал республикой, управляемой вече*

Слайд 9

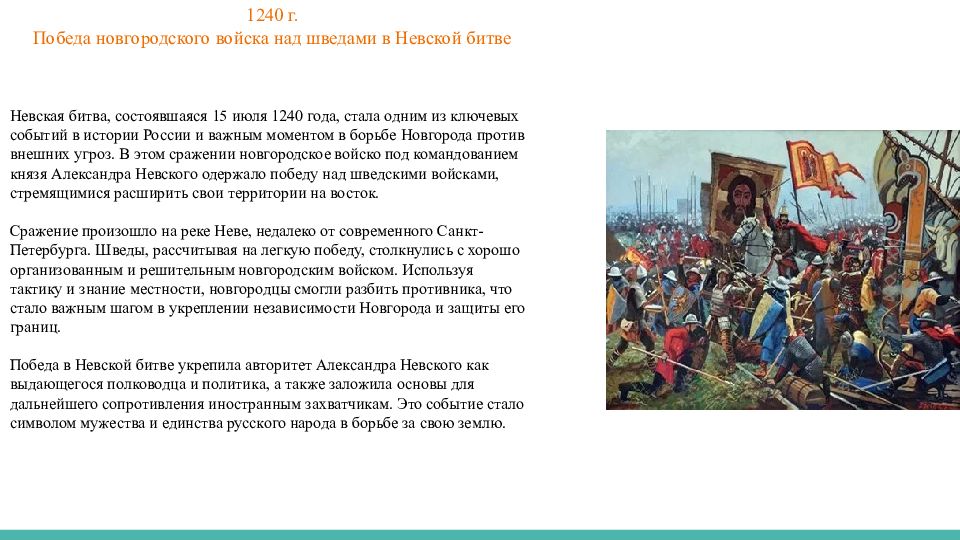

Невская битва, состоявшаяся 15 июля 1240 года, стала одним из ключевых событий в истории России и важным моментом в борьбе Новгорода против внешних угроз. В этом сражении новгородское войско под командованием князя Александра Невского одержало победу над шведскими войсками, стремящимися расширить свои территории на восток. Сражение произошло на реке Неве, недалеко от современного Санкт-Петербурга. Шведы, рассчитывая на легкую победу, столкнулись с хорошо организованным и решительным новгородским войском. Используя тактику и знание местности, новгородцы смогли разбить противника, что стало важным шагом в укреплении независимости Новгорода и защиты его границ. Победа в Невской битве укрепила авторитет Александра Невского как выдающегося полководца и политика, а также заложила основы для дальнейшего сопротивления иностранным захватчикам. Это событие стало символом мужества и единства русского народа в борьбе за свою землю. 1240 г. Победа новгородского войска над шведами в Невской битве

Слайд 10

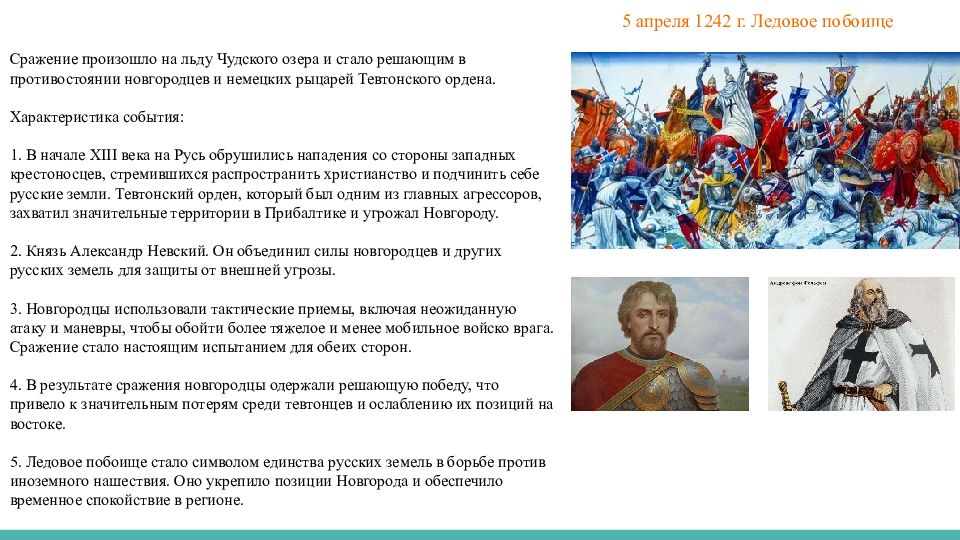

С ражение произошло на льду Чудского озера и стало решающим в противостоянии новгородцев и немецких рыцарей Тевтонского ордена. Характеристика события: 1. В начале XIII века на Русь обрушились нападения со стороны западных крестоносцев, стремившихся распространить христианство и подчинить себе русские земли. Тевтонский орден, который был одним из главных агрессоров, захватил значительные территории в Прибалтике и угрожал Новгороду. 2. Князь Александр Невский. Он объединил силы новгородцев и других русских земель для защиты от внешней угрозы. 3. Новгородцы использовали тактические приемы, включая неожиданную атаку и маневры, чтобы обойти более тяжелое и менее мобильное войско врага. Сражение стало настоящим испытанием для обеих сторон. 4. В результате сражения новгородцы одержали решающую победу, что привело к значительным потерям среди тевтонцев и ослаблению их позиций на востоке. 5. Ледовое побоище стало символом единства русских земель в борьбе против иноземного нашествия. Оно укрепило позиции Новгорода и обеспечило временное спокойствие в регионе. 5 апреля 1242 г. Ледовое побоище

Слайд 11

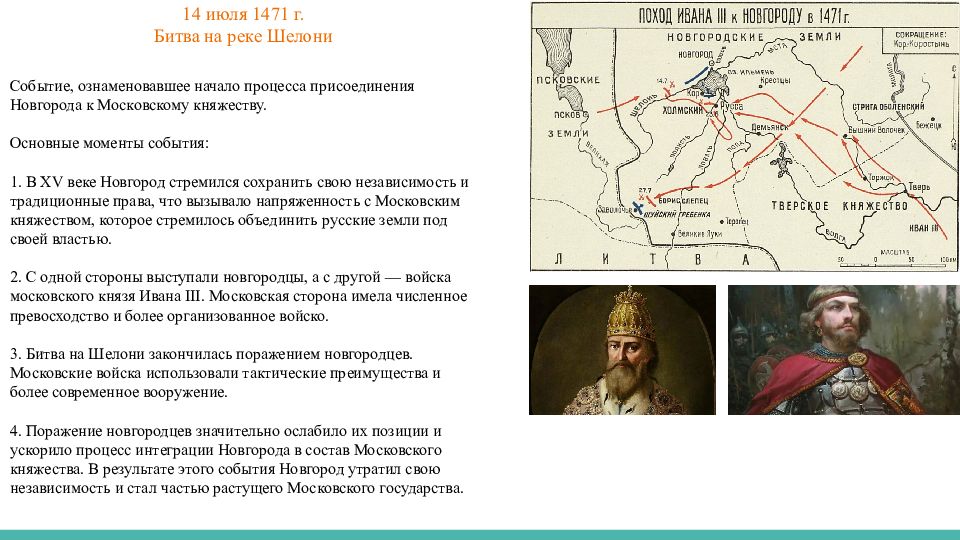

Событие, ознаменовавшее начало процесса присоединения Новгорода к Московскому княжеству. Основные моменты события: 1. В XV веке Новгород стремился сохранить свою независимость и традиционные права, что вызывало напряженность с Московским княжеством, которое стремилось объединить русские земли под своей властью. 2. С одной стороны выступали новгородцы, а с другой — войска московского князя Ивана III. Московская сторона имела численное превосходство и более организованное войско. 3. Битва на Шелони закончилась поражением новгородцев. Московские войска использовали тактические преимущества и более современное вооружение. 4. Поражение новгородцев значительно ослабило их позиции и ускорило процесс интеграции Новгорода в состав Московского княжества. В результате этого события Новгород утратил свою независимость и стал частью растущего Московского государства. 14 июля 1471 г. Битва на реке Шелони

Слайд 12

В течение многих лет Новгород был независимым и влиятельным городом-государством, который играл ключевую роль в торговле и политике на Руси. Однако в XV веке усилившаяся Московия под руководством Ивана III начала активно расширять свои границы и укреплять центральную власть, что создавало давление на Новгород. После серии конфликтов и политических маневров, а также внутренней нестабильности в Новгороде, жители города были вынуждены признать власть Москвы. Это решение было вызвано как внешними угрозами, так и внутренними противоречиями, ослабившими республику. Признание власти Ивана III означало не только окончание независимости Новгорода, но и начало новой эры в истории России, когда Московское княжество стало центром объединения русских земель. Это событие положило конец многовековой традиции новгородского самоуправления и открыло путь к созданию единого русского государства под властью московских князей. 15 января 1478 г. Жители Новгорода признали власть московского великого князя Ивана III. Новгородская республика прекратила свое существование

Слайд 13

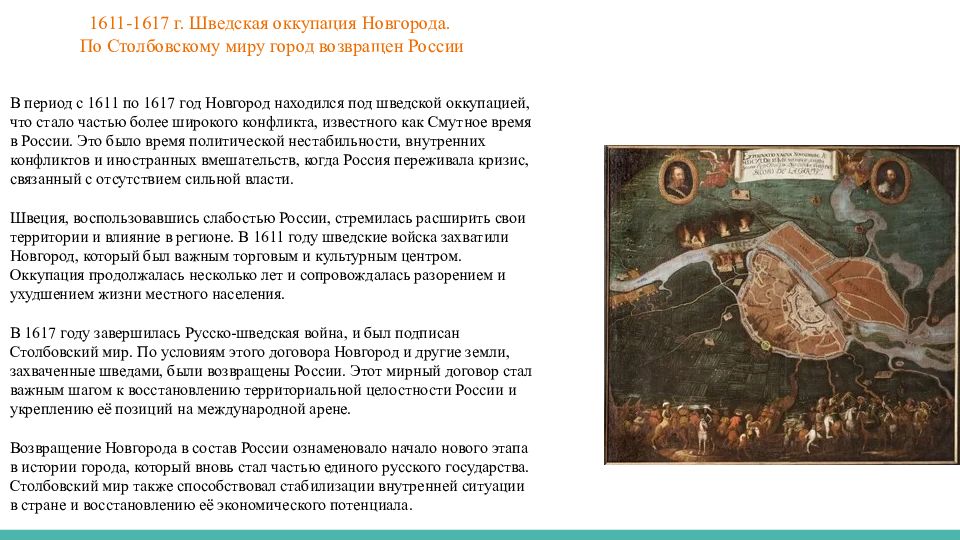

В период с 1611 по 1617 год Новгород находился под шведской оккупацией, что стало частью более широкого конфликта, известного как Смутное время в России. Это было время политической нестабильности, внутренних конфликтов и иностранных вмешательств, когда Россия переживала кризис, связанный с отсутствием сильной власти. Швеция, воспользовавшись слабостью России, стремилась расширить свои территории и влияние в регионе. В 1611 году шведские войска захватили Новгород, который был важным торговым и культурным центром. Оккупация продолжалась несколько лет и сопровождалась разорением и ухудшением жизни местного населения. В 1617 году завершилась Русско-шведская война, и был подписан Столбовский мир. По условиям этого договора Новгород и другие земли, захваченные шведами, были возвращены России. Этот мирный договор стал важным шагом к восстановлению территориальной целостности России и укреплению её позиций на международной арене. Возвращение Новгорода в состав России ознаменовало начало нового этапа в истории города, который вновь стал частью единого русского государства. Столбовский мир также способствовал стабилизации внутренней ситуации в стране и восстановлению её экономического потенциала. 1611-1617 г. Шведская оккупация Новгорода. По Столбовскому миру город возвращен России

Слайд 14

15 августа 1941 года немецкие войска начали наступление на территорию СССР, и в результате ожесточенных боев город оказался под контролем оккупантов. Новгород, имеющий стратегическое и историческое значение, стал ареной жестоких сражений. Оккупация длилась до 20 января 1944 года, когда советские войска в рамках Ленинградско-Новгородской операции освободили город. В период оккупации Новгород пережил значительные разрушения. Многие здания, в том числе исторические памятники и культурные объекты, были уничтожены или повреждены. Гражданское население страдало от репрессий, голода и насилия со стороны оккупантов. Многие жители были убиты или депортированы. После освобождения Новгорода началось его восстановление, но последствия оккупации оставили глубокий след в памяти горожан и в истории региона. Город стал символом мужества и стойкости, а также важным этапом в борьбе советского народа против фашизма. 15 августа 1941 — 20 января 1944 г. Оккупация города немецкими и испанскими войсками. Город почти полностью разрушен

Слайд 15

11 июня 1999 г. Г ород переименован в Великий Новгород 11 июня 1999 года город Новгород был официально переименован в Великий Новгород. Это событие стало значимым шагом в восстановлении исторической справедливости и подчеркивало богатое культурное и историческое наследие региона. Решение о переименовании было принято с целью вернуть городу его историческое название, которое использовалось на протяжении многих веков. Великий Новгород считается одним из старейших городов России и важным центром древнерусской культуры и торговли. Переименование символизировало не только уважение к истории, но и стремление к возрождению культурной идентичности. Это событие вызвало широкий отклик среди жителей и стало важной вехой в развитии города, который продолжает привлекать туристов своей уникальной архитектурой, памятниками и историческими достопримечательностями.

Слайд 16: Жизнь в Новгородской республике

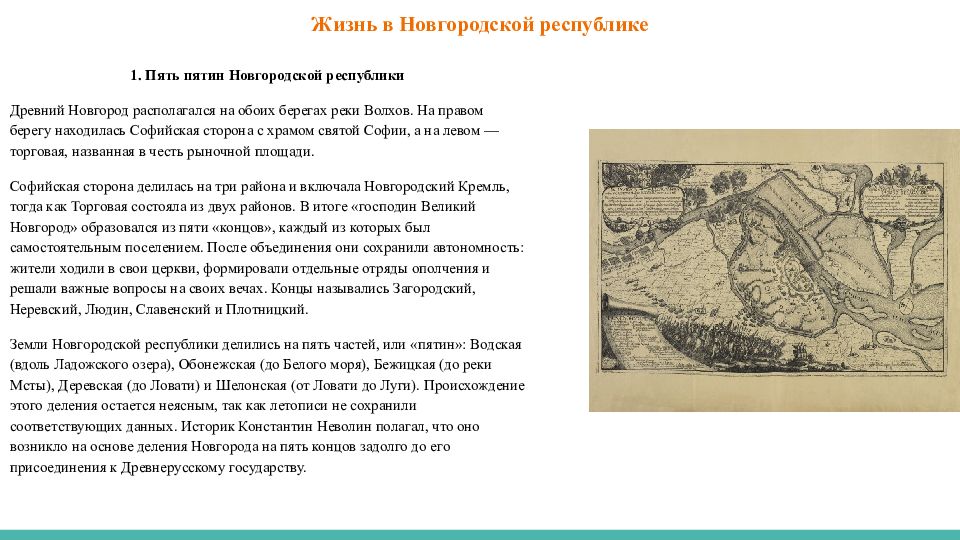

1. Пять пятин Новгородской республики Древний Новгород располагался на обоих берегах реки Волхов. На правом берегу находилась Софийская сторона с храмом святой Софии, а на левом — торговая, названная в честь рыночной площади. Софийская сторона делилась на три района и включала Новгородский Кремль, тогда как Торговая состояла из двух районов. В итоге «господин Великий Новгород» образовался из пяти «концов», каждый из которых был самостоятельным поселением. После объединения они сохранили автономность: жители ходили в свои церкви, формировали отдельные отряды ополчения и решали важные вопросы на своих вечах. Концы назывались Загородский, Неревский, Людин, Славенский и Плотницкий. Земли Новгородской республики делились на пять частей, или «пятин»: Водская (вдоль Ладожского озера), Обонежская (до Белого моря), Бежицкая (до реки Мсты), Деревская (до Ловати) и Шелонская (от Ловати до Луги). Происхождение этого деления остается неясным, так как летописи не сохранили соответствующих данных. Историк Константин Неволин полагал, что оно возникло на основе деления Новгорода на пять концов задолго до его присоединения к Древнерусскому государству.

Слайд 17

2. Древнерусские олигархи До XII века Новгородом управлял князь, но в 1136 году новгородцы изгнали Всеволода Мстиславовича и установили власть веча и Совета Господ. Вече собиралось нерегулярно, и хотя формально могли участвовать все свободные мужчины, на практике лишь 300-500 человек принимали участие. Вече выбирало епископа, посадника и тысячника, а также приглашало и изгоняло князя. Существовало 30-40 знатных родов, известные как «300 золотых поясов», которые влияли на решения веча в своих интересах. Для постоянного управления был создан Совет Господ из богатейших горожан, который фактически принимал решения, а голосование на вече лишь легитимизировало их.

Слайд 18

3. Ганзейский город В средние века немецкие города, возглавляемые Любеком, объединились в Ганзу для безопасной торговли. Новгород стал одним из первых и верных партнеров Ганзейцев, экспортируя мед, воск, смолу, кожу, зерно и меха. В XI-XII веках голландские купцы основали в Новгороде факторию «Готский двор», а позже — немецкую факторию Петерсхоф. Все фактории объединялись под общим управлением, представляя собой «государства в государстве», с независимым управлением и охраной. Фактории не имели постоянного населения; иностранные купцы приезжали дважды в год, привозя цветные металлы, ткани и вина. Новгородские купцы создали Купеческие сотни для защиты своих интересов и заключали торговые договоры, важнейшим пунктом которых было обеспечение безопасной торговли.

Слайд 19

4. Я послал тебе бересту 26 июля 1951 года в Великом Новгороде была найдена первая берестяная грамота, содержащая сведения о феодальных повинностях. Всего в Новгороде обнаружено более 1000 грамот, а также более сотни в других городах. Новгородские берестяные грамоты уникальны тем, что дают представление о повседневной жизни новгородцев. Они представляют собой выброшенные документы, написанные на дешевом материале, и содержат черновики, заметки и личные письма. Грамотность была всеобщей: умели читать и писать люди всех сословий. Грамоты показывают живые истории новгородцев: они ссорятся, мирятся, влюбляются и учатся.

Слайд 20

5. Новгородские мостовые Средневековый Париж описывают как грязный город, где помои выливались на улицы. Средневековый Новгород тоже не соответствовал современным санитарным нормам, но жители старались благоустроить его. С середины X века в Новгороде начали укладывать деревянные мостовые за счет государства, заменяя их по мере износа. Это позволило археологам датировать культурный слой и находить потерянные вещи. Кроме мостовых, в городе была дренажная система для очистки улиц и первый на Руси водопровод из деревянных труб, которые до сих пор функционируют и удерживают влагу.

Слайд 21

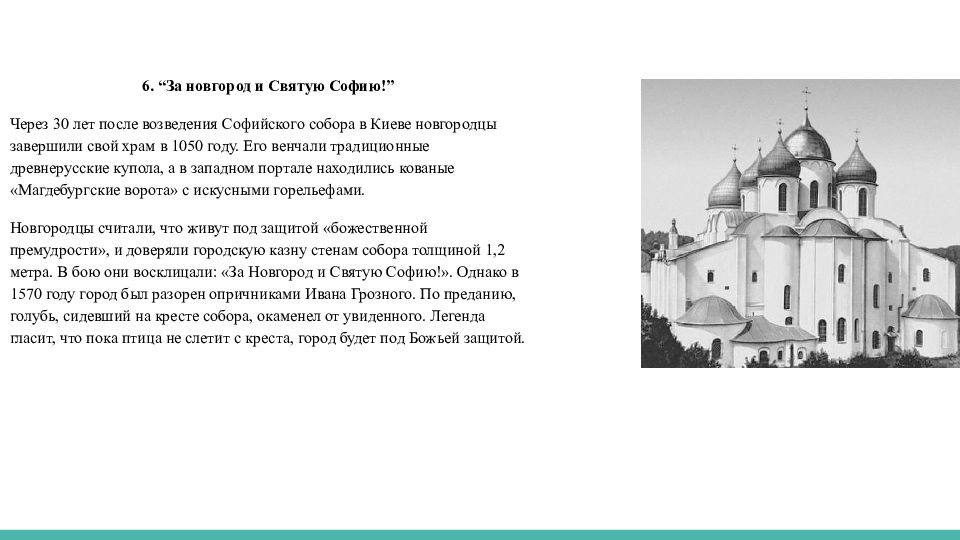

6. “За новгород и Святую Софию!” Через 30 лет после возведения Софийского собора в Киеве новгородцы завершили свой храм в 1050 году. Его венчали традиционные древнерусские купола, а в западном портале находились кованые «Магдебургские ворота» с искусными горельефами. Новгородцы считали, что живут под защитой «божественной премудрости», и доверяли городскую казну стенам собора толщиной 1,2 метра. В бою они восклицали: «За Новгород и Святую Софию!». Однако в 1570 году город был разорен опричниками Ивана Грозного. По преданию, голубь, сидевший на кресте собора, окаменел от увиденного. Легенда гласит, что пока птица не слетит с креста, город будет под Божьей защитой.

Слайд 22

7. Падение Республики Независимый нрав новгородцев и жадность правящей верхушки привели к падению Республики. Отказываясь платить дань московскому князю, новгородцы искали союз с Литвой. Иван III, испугавшись этого, в 1471 году обвинил их в предательстве и разбил новгородское ополчение в битве на реке Шелони. Он потребовал признания своего господства и отказа от союза с Литвой. Новгородцы уступили, но в 1478 году Иван III вновь отправил войска, чтобы устранить самостоятельную верхушку. Многие бояре были казнены или сосланы, а вместо них назначены московские служилые люди. Иван III запретил созывать новгородское вече и увез новгородский вечевой колокол в Москву.

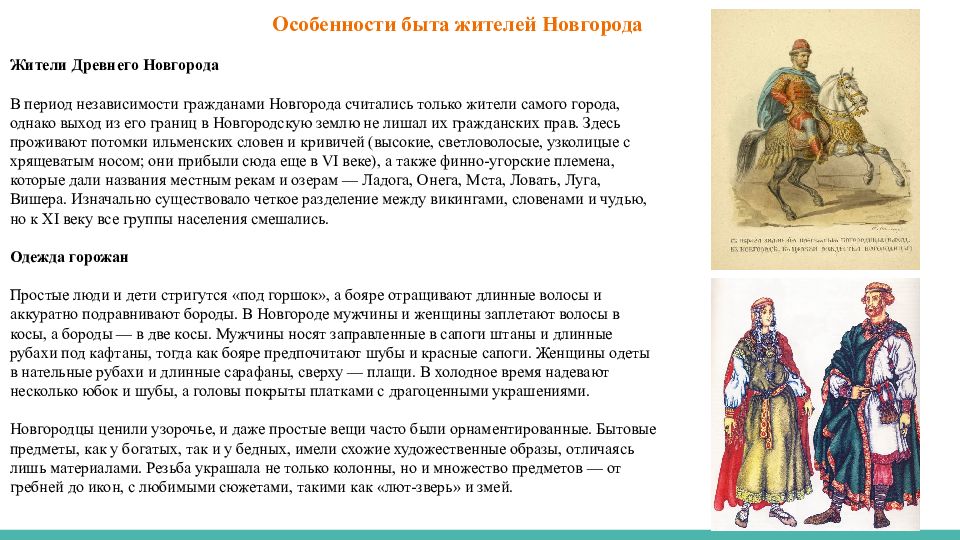

Слайд 23: Особенности быта жителей Новгорода Жители Древнего Новгорода В период независимости гражданами Новгорода считались только жители самого города, однако выход из его границ в Новгородскую землю не лишал их гражданских прав. Здесь проживают потомки ильменских словен и кривичей (высокие, светловолосые, узколицые с хрящеватым носом; они прибыли сюда еще в VI веке), а также финно-угорские племена, которые дали названия местным рекам и озерам — Ладога, Онега, Мста, Ловать, Луга, Вишера. Изначально существовало четкое разделение между викингами, словенами и чудью, но к XI веку все группы населения смешались. Одежда горожан Простые люди и дети стригутся «под горшок», а бояре отращивают длинные волосы и аккуратно подравнивают бороды. В Новгороде мужчины и женщины заплетают волосы в косы, а бороды — в две косы. Мужчины носят заправленные в сапоги штаны и длинные рубахи под кафтаны, тогда как бояре предпочитают шубы и красные сапоги. Женщины одеты в нательные рубахи и длинные сарафаны, сверху — плащи. В холодное время надевают несколько юбок и шубы, а головы покрыты платками с драгоценными украшениями. Новгородцы ценили узорочье, и даже простые вещи часто были орнаментированные. Бытовые предметы, как у богатых, так и у бедных, имели схожие художественные образы, отличаясь лишь материалами. Резьба украшала не только колонны, но и множество предметов — от гребней до икон, с любимыми сюжетами, такими как «лют-зверь» и змей

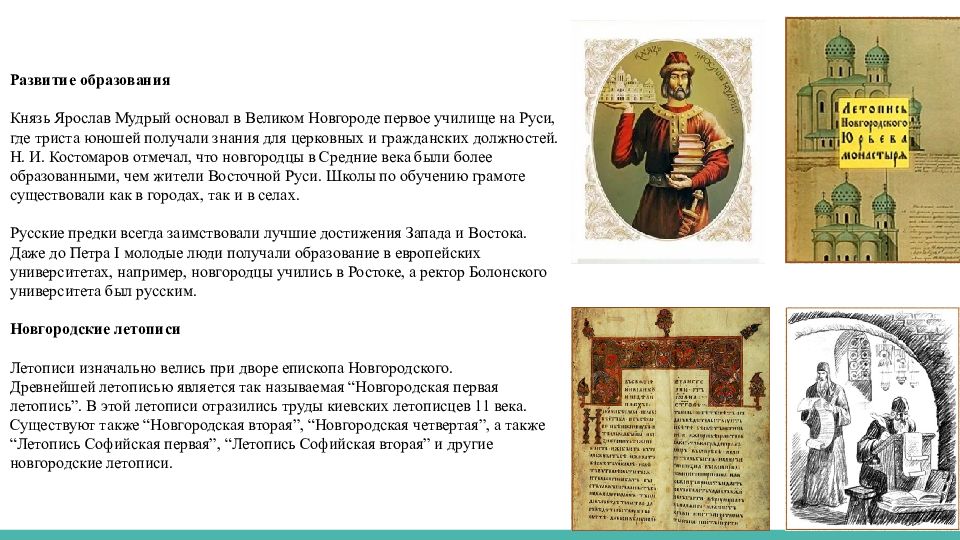

Слайд 24: Развитие образования Князь Ярослав Мудрый основал в Великом Новгороде первое училище на Руси, где триста юношей получали знания для церковных и гражданских должностей. Н. И. Костомаров отмечал, что новгородцы в Средние века были более образованными, чем жители Восточной Руси. Школы по обучению грамоте существовали как в городах, так и в селах. Русские предки всегда заимствовали лучшие достижения Запада и Востока. Даже до Петра I молодые люди получали образование в европейских университетах, например, новгородцы учились в Ростоке, а ректор Болонского университета был русским. Новгородские летописи Летописи изначально велись при дворе епископа Новгородского. Древнейшей летописью является так называемая “Новгородская первая летопись”. В этой летописи отразились труды киевских летописцев 11 века. Существуют также “Новгородская вторая”, “Новгородская четвертая”, а также “Летопись Софийская первая”, “Летопись Софийская вторая” и другие новгородские летописи

Слайд 25: Новгородское самоуправление Богатые бояре и купцы не хотели полностью подчиняться своему князю и во всем зависеть от великого князя в Киеве. Уже в конце 11 века новгородцы стали выгонять притесняющих их князей и приглашать новых по своему желанию. Сильный и богатый город хотел сам быть себе господином. Великий князь больше не “садил” в Новгороде князя. Вольнолюбивые новгородцы сами “вводили” к себе того, кого хотели. Тех князей, которые стремились взять власть в свои руки, своенравные граждане прогоняли-”указывали путь. И такое случалось очень часто. В новгородских летописях можно встретить, такие заметки: “И, сговорившись, новгородцы показали путь князю Роману”, “Изгнали новгородцы князя Ярослава и ввели Ростислава”

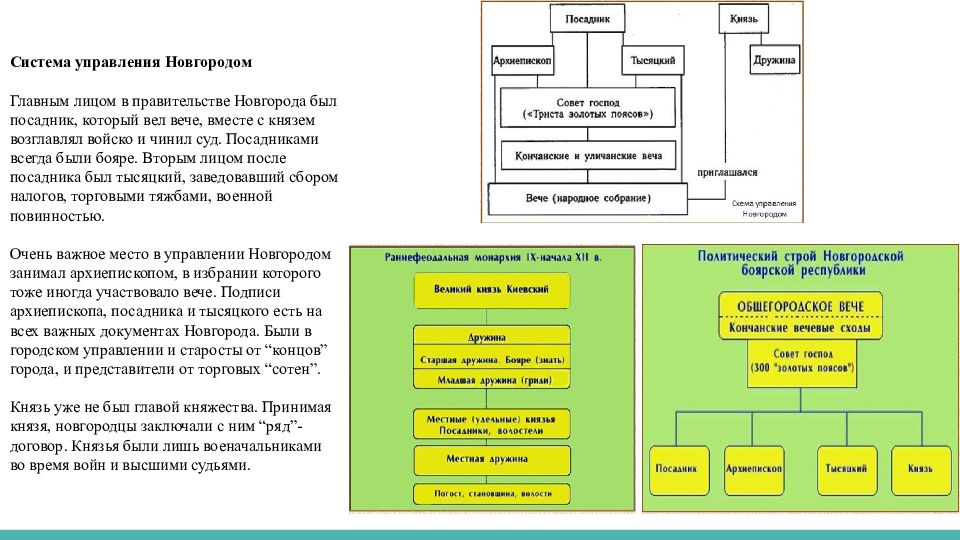

Слайд 26: Система управления Новгородом Главным лицом в правительстве Новгорода был посадник, который вел вече, вместе с князем возглавлял войско и чинил суд. Посадниками всегда были бояре. Вторым лицом после посадника был тысяцкий, заведовавший сбором налогов, торговыми тяжбами, военной повинностью. Очень важное место в управлении Новгородом занимал архиепископом, в избрании которого тоже иногда участвовало вече. Подписи архиепископа, посадника и тысяцкого есть на всех важных документах Новгорода. Были в городском управлении и старосты от “концов” города, и представители от торговых “сотен”. Князь уже не был главой княжества. Принимая князя, новгородцы заключали с ним “ряд”-договор. Князья были лишь военачальниками во время войн и высшими судьями

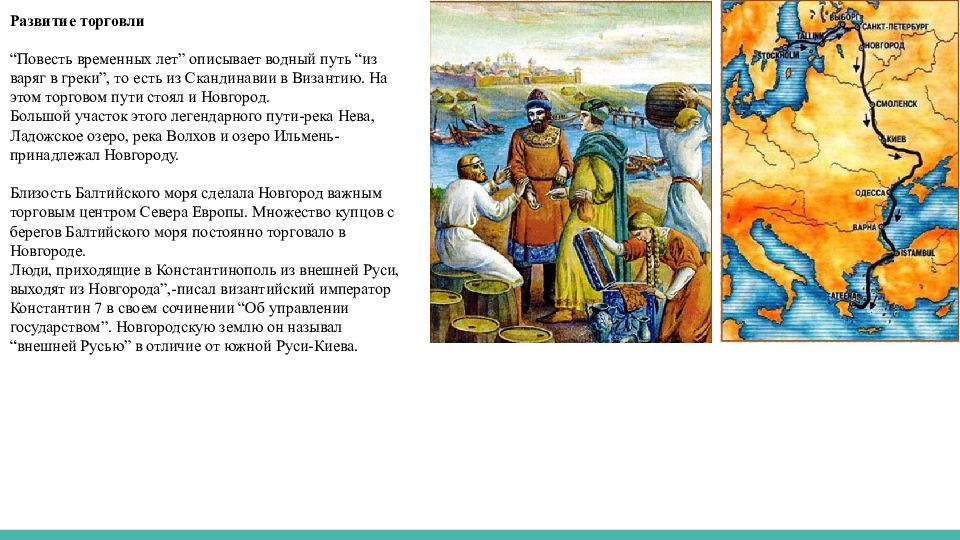

Слайд 27: Развитие торговли “Повесть временных лет” описывает водный путь “из варяг в греки”, то есть из Скандинавии в Византию. На этом торговом пути стоял и Новгород. Большой участок этого легендарного пути-река Нева, Ладожское озеро, река Волхов и озеро Ильмень-принадлежал Новгороду. Близость Балтийского моря сделала Новгород важным торговым центром Севера Европы. Множество купцов с берегов Балтийского моря постоянно торговало в Новгороде. Люди, приходящие в Константинополь из внешней Руси, выходят из Новгорода”,-писал византийский император Константин 7 в своем сочинении “Об управлении государством”. Новгородскую землю он называл “внешней Русью” в отличие от южной Руси-Киева

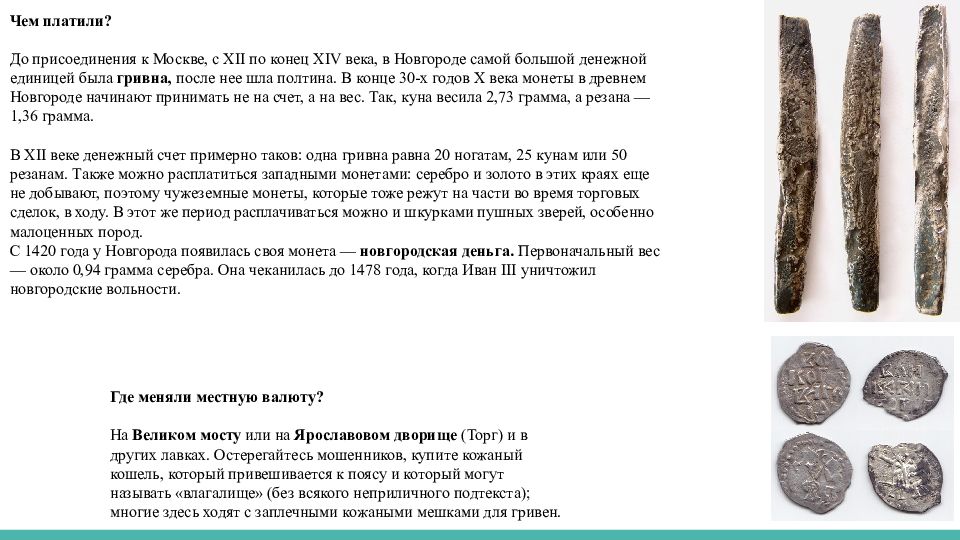

Слайд 28: Чем платили? До присоединения к Москве, с XII по конец XIV века, в Новгороде самой большой денежной единицей была гривна, после нее шла полтина. В конце 30-х годов X века монеты в древнем Новгороде начинают принимать не на счет, а на вес. Так, куна весила 2,73 грамма, а резана — 1,36 грамма. В XII веке денежный счет примерно таков: одна гривна равна 20 ногатам, 25 кунам или 50 резанам. Также можно расплатиться западными монетами: серебро и золото в этих краях еще не добывают, поэтому чужеземные монеты, которые тоже режут на части во время торговых сделок, в ходу. В этот же период расплачиваться можно и шкурками пушных зверей, особенно малоценных пород. С 1420 года у Новгорода появилась своя монета — новгородская деньга. Первоначальный вес — около 0,94 грамма серебра. Она чеканилась до 1478 года, когда Иван III уничтожил новгородские вольности

Где меняли местную валюту? На Великом мосту или на Ярославовом дворище (Торг) и в других лавках. Остерегайтесь мошенников, купите кожаный кошель, который привешивается к поясу и который могут называть «влагалище» (без всякого неприличного подтекста); многие здесь ходят с заплечными кожаными мешками для гривен.

Слайд 29: Сотни” Новгородские купцы объединялись в артели*. Дети купца, вступившего в артель, получали наследственное право считаться членами артели без вступительного взноса. Новгородское купечество делилось на сотни, в каждой из которых избирался староста. Купцы принимали живое участие в городском управлении, несли расходы на снаряжение военных походов и участвовали в возведении новгородских храмов. (*Артель — это добровольное объединение людей для совместной работы или иной коллективной деятельности, часто с участием в общих доходах и общей ответственностью на основе круговой поруки.) Самым древним купеческим объединением являлось “ Иванское сто”. Оно возникло в начале 13 века, при церкви Святого Иоанна Крестителя. Среди других товаров новгородские купцы из “Иванского сто” продавали воск. Этот воск расходился по различным городам Руси и по многим странам Европы. Воск продавался до 160 килограммов. Высокое качество, определялось надписью “Товар Божий”, изготовленный “по Божией правде”

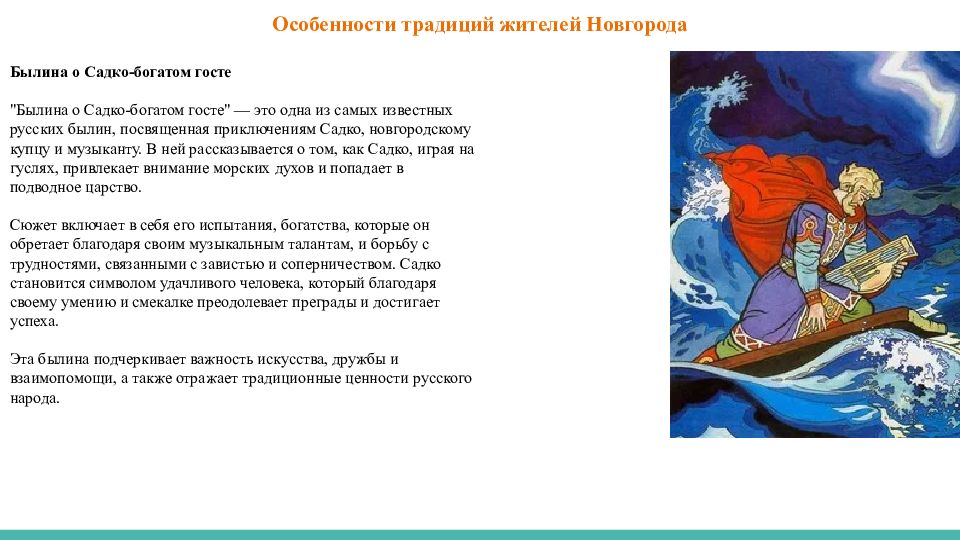

Слайд 30: Особенности традиций жителей Новгорода Былина о Садко-богатом госте "Былина о Садко-богатом госте" — это одна из самых известных русских былин, посвященная приключениям Садко, новгородскому купцу и музыканту. В ней рассказывается о том, как Садко, играя на гуслях, привлекает внимание морских духов и попадает в подводное царство. Сюжет включает в себя его испытания, богатства, которые он обретает благодаря своим музыкальным талантам, и борьбу с трудностями, связанными с завистью и соперничеством. Садко становится символом удачливого человека, который благодаря своему умению и смекалке преодолевает преграды и достигает успеха. Эта былина подчеркивает важность искусства, дружбы и взаимопомощи, а также отражает традиционные ценности русского народа

Слайд 31

Былина о Василии Буслаеве Былина о Василии Буслаеве — это часть русской народной эпической традиции, представляющая собой поэтические произведения, в которых рассказывается о приключениях и подвигах богатыря Василия Буслаева. Он изображается как сильный и смелый защитник Руси, обладающий выдающимися физическими способностями и мудростью. В былинах часто описываются его сражения с врагами, такими как половцы и другие захватчики, а также его взаимодействие с магическими существами и духами природы. Темы, связанные с честью, верностью, патриотизмом и борьбой со злом, пронизывают эти произведения, отражая идеалы и ценности русского народа.

Слайд 32

Традиция "Узорочье" “Узорочье”в Древнем Новгороде связана с искусством народного декоративно-прикладного творчества, особенно в области вышивки и орнаментации. Это искусство отражало богатую культурную идентичность региона и использовалось для украшения одежды, домашнего обихода и церковных предметов. Особенности: 1. Вышивка отличалась сложными геометрическими узорами, растительными мотивами и символами, которые имели глубокий смысл. Каждый узор мог обозначать определенные пожелания, например, здоровья, счастья или защиты. 2. Для вышивки использовались натуральные материалы — лен, хлопок и шерсть. Нити окрашивались с использованием природных красителей. 3. Вышивка выполнялась вручную, что требовало высокого уровня мастерства и терпения. Существовали различные техники, такие как гладь, крестик и ришелье. 4. Узорочье не только служило украшением, но и объединяло женщин в общинах. Процесс вышивки часто сопровождался общением и передачей знаний от поколения к поколению. 5. Узорочье стало важным элементом новгородской культуры, сохраняя традиции и обычаи народа. Вышитые изделия часто использовались в ритуалах, праздниках и семейных торжествах.

Слайд 33

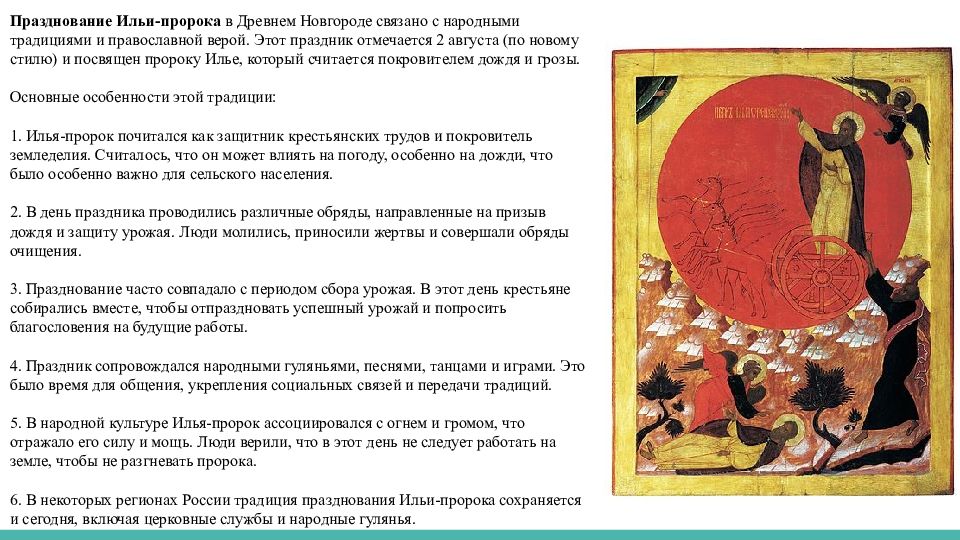

Празднование Ильи-пророка в Древнем Новгороде связано с народными традициями и православной верой. Этот праздник отмечается 2 августа (по новому стилю) и посвящен пророку Илье, который считается покровителем дождя и грозы. Основные особенности этой традиции: 1. Илья-пророк почитался как защитник крестьянских трудов и покровитель земледелия. Считалось, что он может влиять на погоду, особенно на дожди, что было особенно важно для сельского населения. 2. В день праздника проводились различные обряды, направленные на призыв дождя и защиту урожая. Люди молились, приносили жертвы и совершали обряды очищения. 3. Празднование часто совпадало с периодом сбора урожая. В этот день крестьяне собирались вместе, чтобы отпраздновать успешный урожай и попросить благословения на будущие работы. 4. Праздник сопровождался народными гуляньями, песнями, танцами и играми. Это было время для общения, укрепления социальных связей и передачи традиций. 5. В народной культуре Илья-пророк ассоциировался с огнем и громом, что отражало его силу и мощь. Люди верили, что в этот день не следует работать на земле, чтобы не разгневать пророка. 6. В некоторых регионах России традиция празднования Ильи-пророка сохраняется и сегодня, включая церковные службы и народные гулянья.

Слайд 34

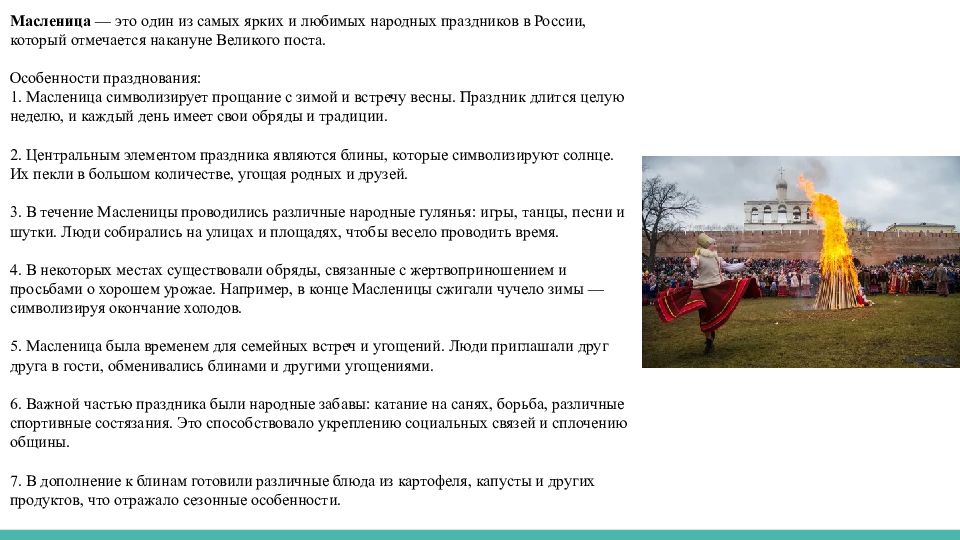

Масленица — это один из самых ярких и любимых народных праздников в России, который отмечается накануне Великого поста. Особенности празднования: 1. Масленица символизирует прощание с зимой и встречу весны. Праздник длится целую неделю, и каждый день имеет свои обряды и традиции. 2. Центральным элементом праздника являются блины, которые символизируют солнце. Их пекли в большом количестве, угощая родных и друзей. 3. В течение Масленицы проводились различные народные гулянья: игры, танцы, песни и шутки. Люди собирались на улицах и площадях, чтобы весело проводить время. 4. В некоторых местах существовали обряды, связанные с жертвоприношением и просьбами о хорошем урожае. Например, в конце Масленицы сжигали чучело зимы — символизируя окончание холодов. 5. Масленица была временем для семейных встреч и угощений. Люди приглашали друг друга в гости, обменивались блинами и другими угощениями. 6. Важной частью праздника были народные забавы: катание на санях, борьба, различные спортивные состязания. Это способствовало укреплению социальных связей и сплочению общины. 7. В дополнение к блинам готовили различные блюда из картофеля, капусты и других продуктов, что отражало сезонные особенности.

Последний слайд презентации: Повседневная жизнь Древнего Новгорода: Заключение

Повседневная жизнь Древнего Новгорода была насыщенной и разнообразной, отражая уникальное сочетание культурных, экономических и социальных аспектов. Город, будучи одним из важных торговых центров Руси, играл ключевую роль в обмене не только товарами, но и идеями. Жители Новгорода занимались сельским хозяйством, ремеслом и торговлей, что способствовало развитию местной экономики и укреплению социальных связей. Семейные ценности, религиозные обычаи и традиции сформировали общественную жизнь новгородцев. Архитектура, искусство и литература того времени свидетельствуют о высоком уровне культурного развития. Важным аспектом повседневной жизни были праздники и обряды, которые объединяли людей и укрепляли их идентичность. Таким образом, повседневная жизнь Древнего Новгорода была неразрывно связана с его историей и культурным наследием, оставив значимый след в истории России и формируя представления о жизни в средневековом обществе. Исследование этой темы позволяет глубже понять не только особенности жизни новгородцев, но и более широкие процессы, происходившие в Русском государстве в целом.