Слайд 2

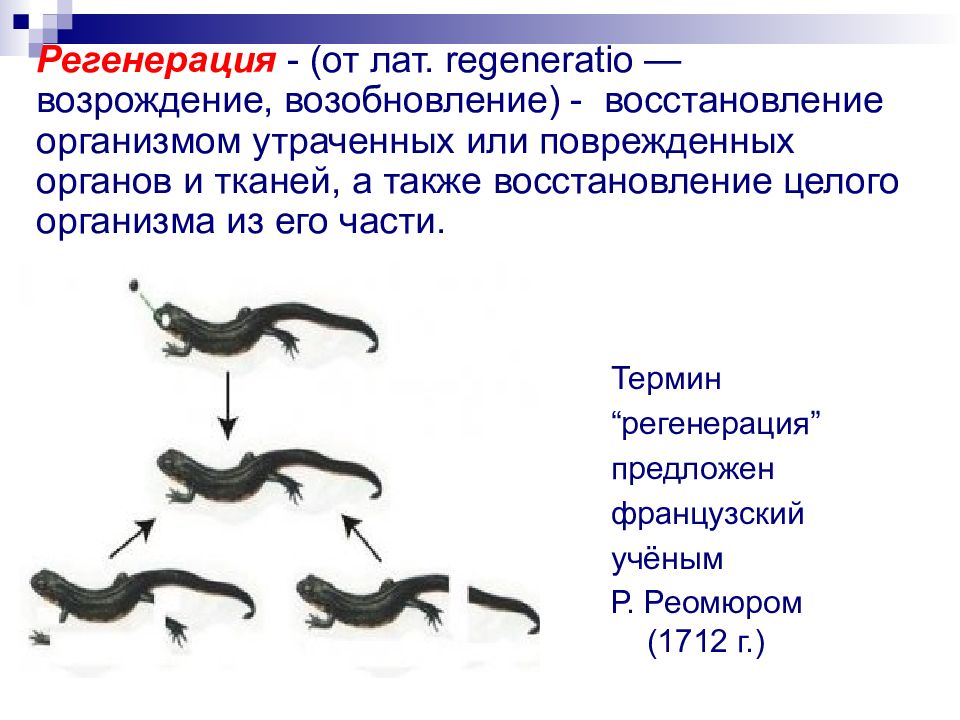

Регенерация - (от лат. regeneratio — возрождение, возобновление) - восстановление организмом утраченных или поврежденных органов и тканей, а также восстановление целого организма из его части. Термин “ регенерация ” предложен французский учёным Р. Реомюром (1712 г.)

Слайд 3: Виды регенерации

Физиологическая Репаративная Патологическая восстановление морфологических структур снашиваемых в процессе нормальной жизнедеятельности организма. восстановление стр-р, разрушенных или утраченных при патологических изменениях или травмах. разрастание тканей, не идентичных здоровым тканям в повреждённом органе.

Слайд 4: Классификация репаративной регенерации

По уровню организации процесса регенерации, на молекулярном уровне, на субклеточном уровне, на клеточном уровне; на тканевом уровне; на органном уровне; на организменном уровне.

Слайд 5: Классификация репаративной регенерации

2) По способу эпиморфоз - регенерация от раневой поверхности (достраивание части до целого), морфаллаксис - перестройка, образование нового целого органа из остатков старого. эндоморфоз (= регенерационная гипертрофия)- восстановление, идущее внутри органа, при этом восстанавливается не форма, а масса органа. индукция - восстановление дефекта путем внесения в него измельченных тканей.

Слайд 6: Классификация репаративной регенерации

3) По качественным изменениям Типичная = гомоморфоз (регенерирует орган, который и был удален) Атипичная= гетероморфоз (на месте удаленного органа развивается другой).

Слайд 7: Эффективность регенерации

Эффективность регенерации зависит от многих факторов: от возраста (у стареющего организма эффективность регенерации ослабевает), тормозят процессы регенерации: денервация и рентгеновские лучи, стимулируют регенерацию: нуклеиновые кислоты, гормоны, введение тканей в регенерирующий орган.

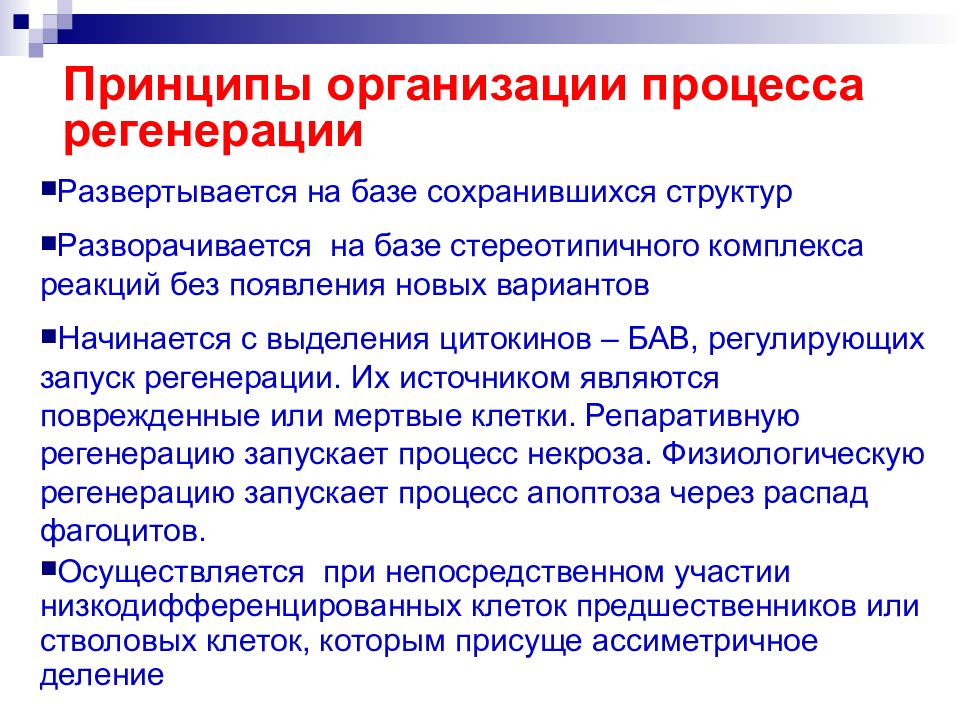

Слайд 8: Принципы организации процесса регенерации

Развертывается на базе сохранившихся структур Разворачивается на базе стереотипичного комплекса реакций без появления новых вариантов Начинается с выделения цитокинов – БАВ, регулирующих запуск регенерации. Их источником являются поврежденные или мертвые клетки. Репаративную регенерацию запускает процесс некроза. Физиологическую регенерацию запускает процесс апоптоза через распад фагоцитов. Осуществляется при непосредственном участии низкодифференцированных клеток предшественников или стволовых клеток, которым присуще ассиметричное деление

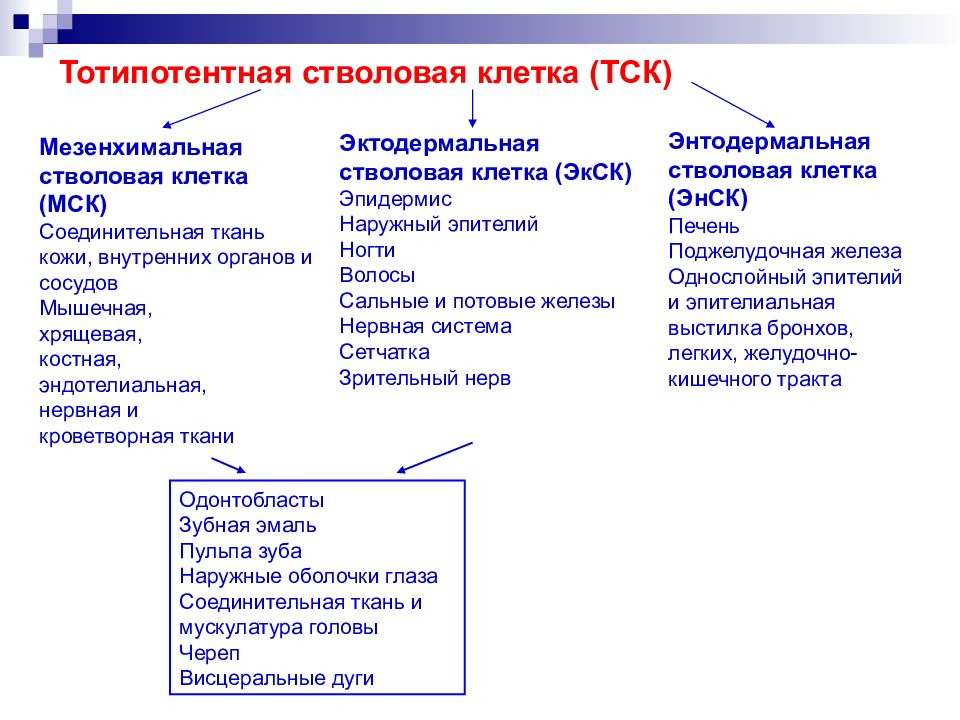

Слайд 9: Тотипотентная стволовая клетка (ТСК)

Мезенхимальная стволовая клетка (МСК) Соединительная ткань кожи, внутренних органов и сосудов Мышечная, хрящевая, костная, эндотелиальная, нервная и кроветворная ткани Эктодермальная стволовая клетка (ЭкСК) Эпидермис Наружный эпителий Ногти Волосы Сальные и потовые железы Нервная система Сетчатка Зрительный нерв Энтодермальная стволовая клетка (ЭнСК) Печень Поджелудочная железа Однослойный эпителий и эпителиальная выстилка бронхов, легких, желудочно-кишечного тракта Одонтобласты Зубная эмаль Пульпа зуба Наружные оболочки глаза Соединительная ткань и мускулатура головы Череп Висцеральные дуги

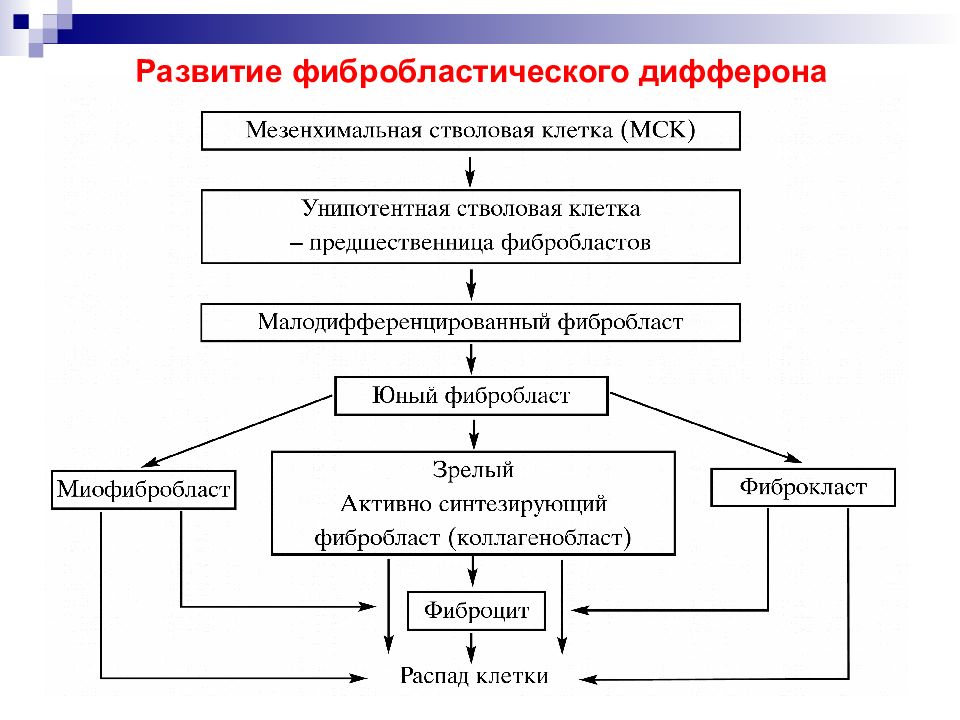

Слайд 11

1. ММСК человека. 6 недель культивирования. Ув. х 900. 2. Малодифференцированные (юные) фибробласты. Ув. х 900. 1 2

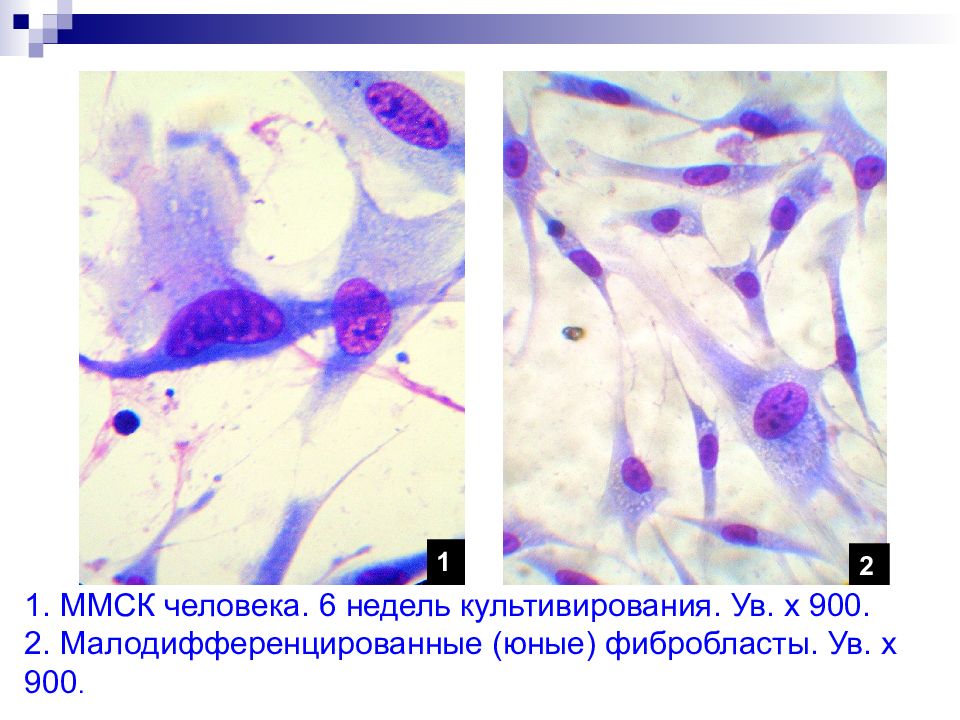

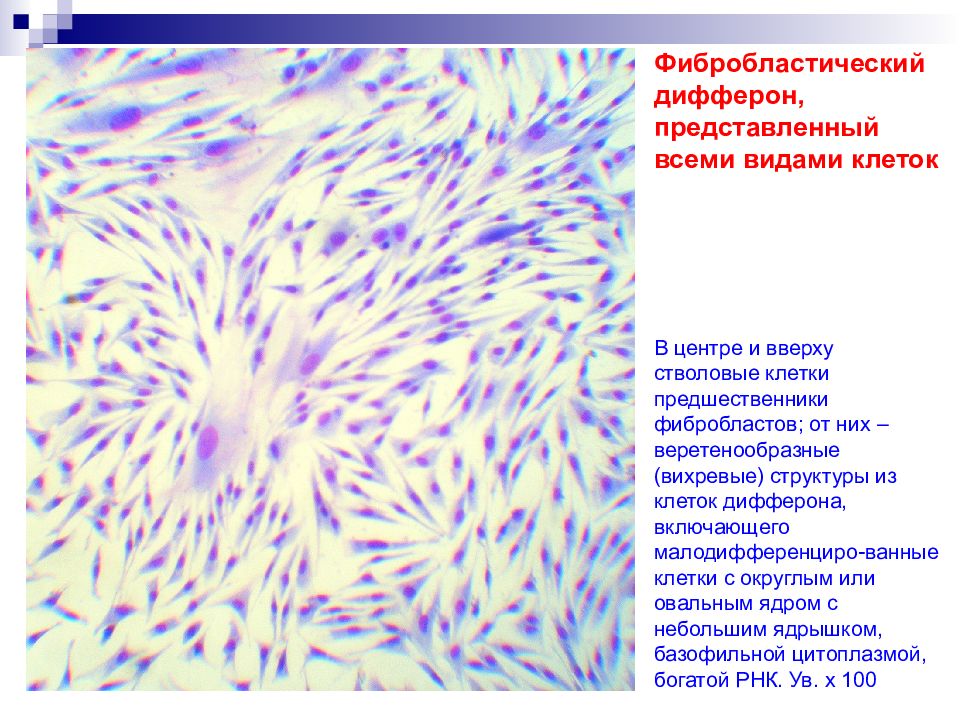

Слайд 12

Фибробластический дифферон, представленный всеми видами клеток В центре и вверху стволовые клетки предшественники фибробластов; от них – веретенообразные (вихревые) структуры из клеток дифферона, включающего малодифференциро-ванные клетки с округлым или овальным ядром с небольшим ядрышком, базофильной цитоплазмой, богатой РНК. Ув. х 100

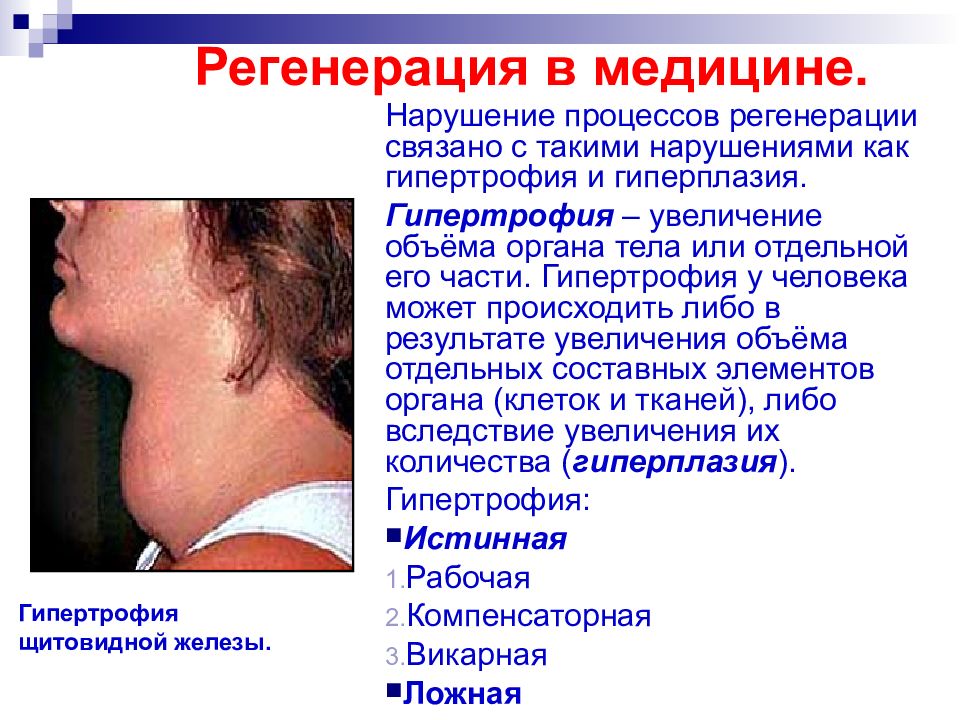

Слайд 13: Регенерация в медицине

Нарушение процессов регенерации связано с такими нарушениями как гипертрофия и гиперплазия. Гипертрофия – увеличение объёма органа тела или отдельной его части. Гипертрофия у человека может происходить либо в результате увеличения объёма отдельных составных элементов органа (клеток и тканей), либо вследствие увеличения их количества ( гиперплазия ). Гипертрофия: Истинная Рабочая Компенсаторная Викарная Ложная Гипертрофия щитовидной железы.

Слайд 14: Регенерация в медицине

Истинная гипертрофия - увеличение объёма или массы специфических элементов в результате усиленной функциональной нагрузки или при нарушении регулирующих влияний со стороны нервной и эндокринной систем. Рабочая гипертрофия может возникать в здоровом организме у лиц, занятых физическим трудом, спортсменов («физиологическая гипертрофия» мышц). Компенсаторная гипертрофия может проявиться при поражении части какого-либо органа, например сердца при его пороке. Викарная гипертрофия наблюдается при гибели парного органа, например почки. Рабочая гипертрофия

Слайд 15: Регенерация в медицине

Примерами гипертрофии, наступающей в результате нарушениями нейро-эндокринной регуляции, являются акромегалия (расширение и утолщение кистей, стоп, черепа, особенно его лицевой части, и др.), гинекомастия (увеличение молочных желез у мужчин). Ложная гипертрофия увеличение органа в результате избыточного разрастания чаще всего жировой ткани при атрофии паренхимы ; функция органа при этом обычно бывает снижена. Ярко выраженная акромегалия

Слайд 16: Регенерация в медицине

Трансплантация (позднелат. transplantatio, от transplanto — пересаживаю) - приживление органов или участков отдельных тканей для замещения дефектов, стимулирования регенерации, при косметических операциях, а также в целях эксперимента и тканевой терапии. Организм, от которого берут материал для трансплантации, называют донором, организм, которому приживляют пересаживаемый материал, — реципиентом. Готовая инъекция консервированной ткани

Слайд 17: Трансплантация

Виды трансплантации: Аутотрансплантация - пересадку частей в пределах одной особи. Аллотрансплантация (гомотрансплантация) — пересадка от одной особи к другой того же вида. Ксенотрансплантация - донор и рецепиент относятся к разным родам, семействам и даже отрядам ( гетеротрансплантация – пересадка органов от донора к реципиенту относящемуся к разному виду одного рода). Ксенотрансплантация.

Слайд 19: Трансплантация

Главной проблемой органной трансплантации является борьба с гибелью трансплантата (под действием иммунологического механизма). Тканевая несовместимость (гистонесовместимость) - невозможность совместного существования клеток и тканей, принадлежащих генетически различным особям и различающихся антигенами.

Слайд 20: Трансплантация

Судьба трансплантата определяется различиями по 3 основным системам антигенов; Главный Комплекс Гистосовместимости (А,С, B, D антигены)- ГКГ, антигенам групп крови (ABO, Rh, P, MNS. ), антигенам (полиморфизм) цитокинов.

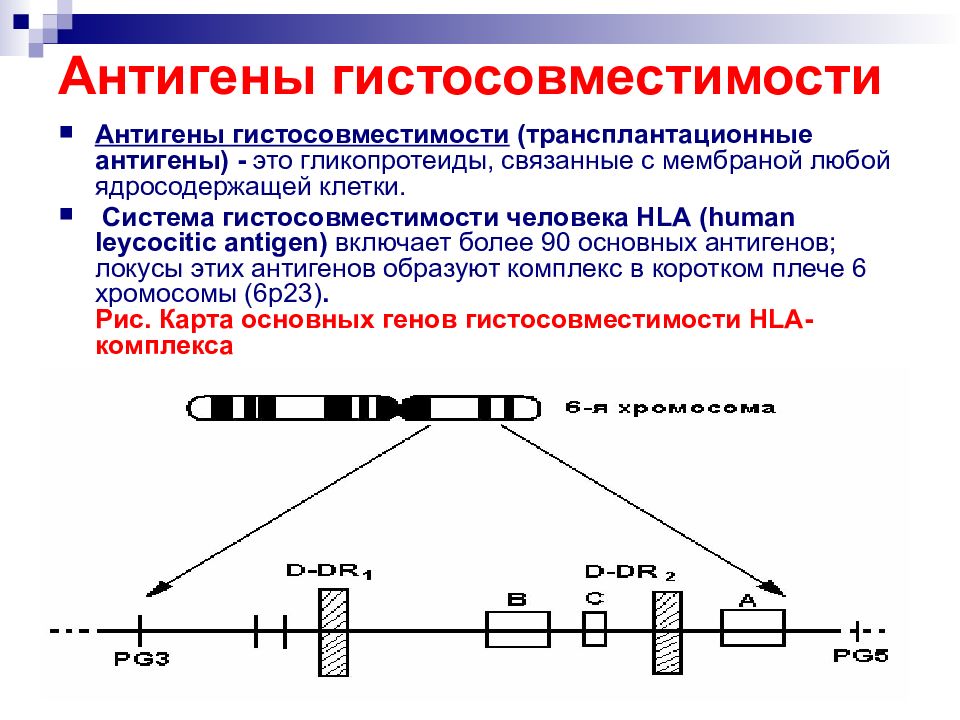

Слайд 21: Антигены гистосовместимости

Антигены гистосовместимости (трансплантационные антигены) - это гликопротеиды, связанные с мембраной любой ядросодержащей клетки. Система гистосовместимости человека HLA (human leycocitic antigen) включает более 90 основных антигенов; локусы этих антигенов образуют комплекс в коротком плече 6 хромосомы (6p23). Рис. Карта основных генов гистосовместимости HLA - комплекса

Слайд 22: Отторжение при трансплантации

Отторжение - воспалительное поражение пересаженного органа (трансплантата), вызванное специфической реакцией иммунной системы реципиента на трансплантационные антигены донора. При пересадке органов (тканей) могут развиться 2 типа реакций отторжения: Хозяин против трансплантата (трансплантация почки, сердца, печени) Трансплантат против хозяина (при трансплантации костного мозга)

Слайд 23: Отторжение при трансплантации

Возможны 3 варианта течения событий: Сверхскоростное отторжение (антитела присутствуют в крови до пересадки) – (на операционном столе) Острое отторжение (клеточно опосредованное – Т киллеры)- (1 неделя- 3 месяца) Хроническое отторжение (фиброз трансплантата)

Слайд 24: Методы преодоления гистонесовместимости

Физические: облучение реципиента рентгеновскими лучами, консервирование трансплантанта, пересадка в миллипоровых камерах, 2. Химические: использование иммунодепрессантов 3. Биологические: подбор пар донор- реципиент по антигенным свойствам, введение антилимфоцитарной сыворотки или антилимфоцитарного глобулина, Пересадка в иммунопривелигерованные участки организма

Слайд 25: История развития трансплантологии

Медицинская трансплантология – наука, изучающая проблемы трансплантации, новые методики и способы проведения операций. Хронология событий: Упоминания о трансплантации некоторых органов и тканей встречаются в греческой мифологии, христианских легендах (например, легенда о Косьме и Дамиане).

Слайд 26: История развития трансплантологии

Научная трансплантология развивается с начала 19 в.- труды Дж. Баронио (Италия, 1804), К. Бюнгера (Германия, 1823) и других ученых.

Слайд 27: История развития трансплантологии

Огромные вклад внесли Н. И. Пирогов («О пластических операциях вообще, о ринопластике в особенности», 1835, и др.), а также Ю. К. Шимановский («Операции на поверхности человеческого тела», 1865, и др.). Ринопластика. 1). До 2). После История развития трансплантологии

Слайд 28: История развития трансплантологии

Дальнейшее развитие трансплантации в России связано с работами Н. Штрауха (1840), Н. Фейгина (1867)- установившими возможность трансплантации роговицы, В. Антоневича — по пересадке зубов (1865), К. М. Сапежко — по трансплантации слизистой оболочки (1892) и многих других.

Слайд 29: История развития трансплантологии

Разработкой методов пересадки костей занимался французский врач Л. Олье, (1858) методами пересадки кожи - парижский хирург Ж. Реверден (1869). Русские учёные обогатили трансплантологию новыми способами их пересадки (Е. И. Богдановский и П. И. Карпинский, 1861; С. М. Янович-Чайнскнй, 1870; П. Я. Пясецкий, 1870; А. С. Яценко, 1870, и др.). С. С. Иванова (1890) использовала для трансплантации трупную кожу. . Кожа, пересаженная на место ожога 3-4 степени. История развития трансплантологии

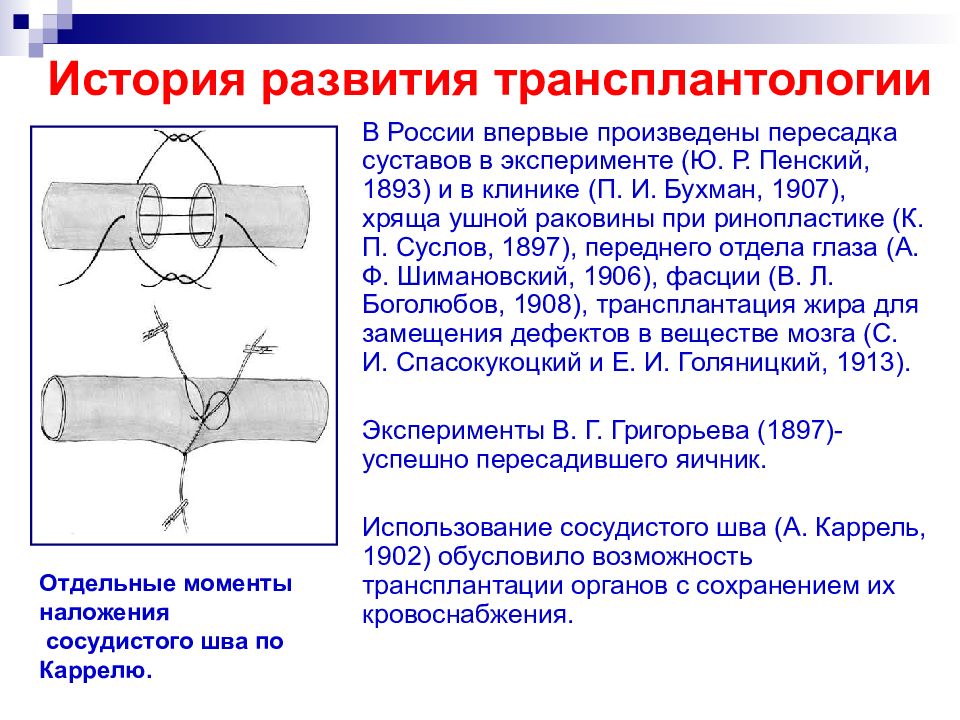

Слайд 30: История развития трансплантологии

В России впервые произведены пересадка суставов в эксперименте (Ю. Р. Пенский, 1893) и в клинике (П. И. Бухман, 1907), хряща ушной раковины при ринопластике (К. П. Суслов, 1897), переднего отдела глаза (А. Ф. Шимановский, 1906), фасции (В. Л. Боголюбов, 1908), трансплантация жира для замещения дефектов в веществе мозга (С. И. Спасокукоцкий и Е. И. Голяницкий, 1913). Эксперименты В. Г. Григорьева (1897)- успешно пересадившего яичник. Использование сосудистого шва (А. Каррель, 1902) обусловило возможность трансплантации органов с сохранением их кровоснабжения. Отдельные моменты наложения сосудистого шва по Каррелю. История развития трансплантологии

Слайд 31: История развития трансплантологии

Исследования жизнеспособности различных тканей (П. И. Бахметьев, 1899—1912; Ф. А, Андреев, 1913; Н. П. Кравков, 1920—24, и др.), опыт оживления изолированного сердца человека через 20 ч после смерти (А. А. Кулябко, 1902), эксперименты В. Н. Шамова (1928) и клинические опыт С. С. Юдина по переливанию крови (1930), впервые доказавших возможность трансплантации трупных тканей (фибринолизной крови), успешная трансплантация больным трупной роговицы В. П. Филатовым (1931), трупного хряща Н. М. Михельсоном (1935) — свидетельства успешного развития трансплантации в России и СССР. Специальное постановление Совнаркома СССР (1937) дало правовую основу для взятия и использования трупных тканей и органов. Создание полностью функционирующей искусственной почки для пациентов с терминальной почечной недостаточностью. История развития трансплантологии

Слайд 32: История развития трансплантологии

В 1933 советский хирург Ю. Ю. Вороной впервые произвёл в клинике трансплантацию трупной почки. Особое значение имели создание искусственной почки (1944).

Слайд 33: История развития трансплантологии

1967 год Луи Вашканский (первый реципиент), в груди которого забилось пересаженное южноафриканским хирургом Кристианом Барнардом, сердце.

Слайд 34: История развития трансплантологии

В настоящее время учение о трансплантации – одна из самых востребованных возможностей хирургов всего мира спасать жизни безнадежно больных людей. Ксенотрансплантация - пересадка стерильных материалов, приготовленных из тканей и отдельных органов животных, например, сердечного клапана, сегодня уже становится рутинной хирургической процедурой. Хранение костного мозга История развития трансплантологии

Слайд 35

Один из разделов трансплантологии изучает импланты. Импланты не только позволяют заменить поврежденную часть, но и оптимизировать функционирование человеческого тела : это экзоскелеты, искусственные протезы, электронные устройства для восстановления зрения, имплантирование инсулиновых помп больным сахарным диабетом (автоподача инсулина). Экзоскелет Трансплантология в наши дни

Слайд 36

Производятся внедрения имплантов, контактирующих с головным мозгом. На сегодняшний день проводятся разработки имплантов-аберратов, которые будут выключать нежелательные очаги повышенной нервной активности (как при болезни Паркинсона, когда больной производит множество бесконтрольных движений). Операция на головном мозге. Трансплантология в наши дни

Слайд 38: Трансплантология в наши дни

В 2008 г. в Испании была впервые осуществлена трансплантация целого органа, выращенного из стволовых клеток пациента (трахея). Биоинженерная трахея Трансплантология в наши дни