Слайд 2

Грибы — царство живой природы, объединяющее эукариотические организмы, сочетающие в себе некоторые признаки как растений, так и животных. Царство грибов насчитывает около 100 тыс. видов. Они живут везде, где есть органические вещества: в почве, на живых организмах и на их остатках, в морской воде, в песках пустыни и высоко в горах.

Слайд 3: Время появления грибов

Грибы появились на нашей планете около 1,3 млрд. лет назад в протерозойском эоне. В строматолитах ( кораллоподобные осадочные образования, карбонатные или кремниевые) этого периода обнаружены грибоподобные организмы, которые были похожи на дрожжи и мукоровые грибы. В целом палеонтологические свидетельства разнообразия грибов немногочисленны. Более устойчивы к воздействиям внешней среды споры грибов, поэтому спорово-пыльцевой анализ широко используется в палеомикологии. Однако базальт возрастом 2,4 миллиарда лет из палеопротерозоя формации Онгелук в Южной Африке, содержащий нитевидные окаменелости в пузырьках и трещинах, которые образуют структуры, подобные мицелию, может отодвинуть происхождение Королевства более чем на миллиард лет назад.

Слайд 4: Время появления грибов

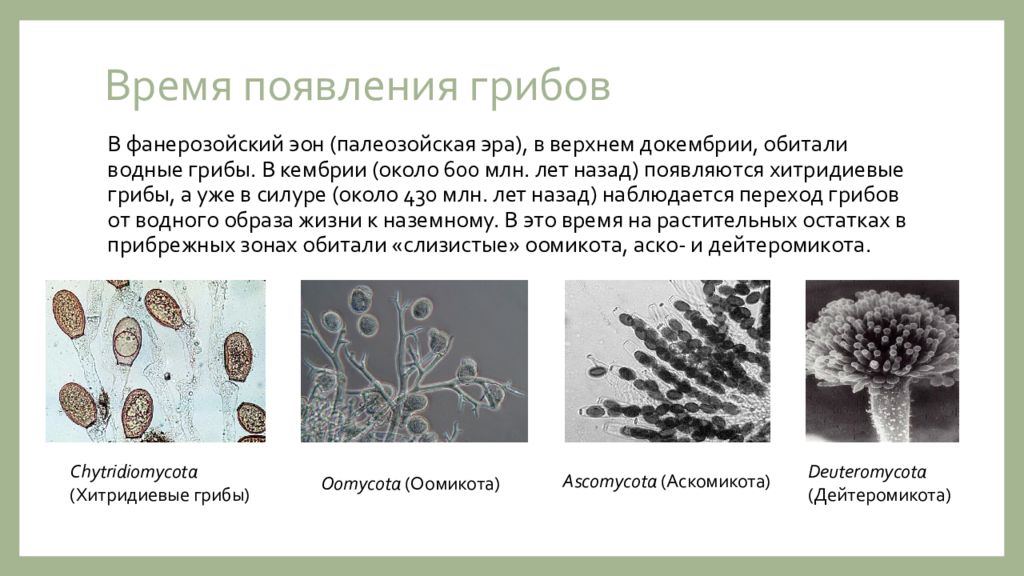

В фанерозойский эон (палеозойская эра), в верхнем докембрии, обитали водные грибы. В кембрии (около 600 млн. лет назад) появляются хитридиевые грибы, а уже в силуре (около 430 млн. лет назад) наблюдается переход грибов от водного образа жизни к наземному. В это время на растительных остатках в прибрежных зонах обитали « слизистые» оомикота, аско - и дейтеромикота. Chytridiomycota (Хитридиевые грибы) Oomycota ( Оомикота ) Ascomycota ( Аскомикота ) Deuteromycota ( Дейтеромикота )

Слайд 5: Время появления грибов

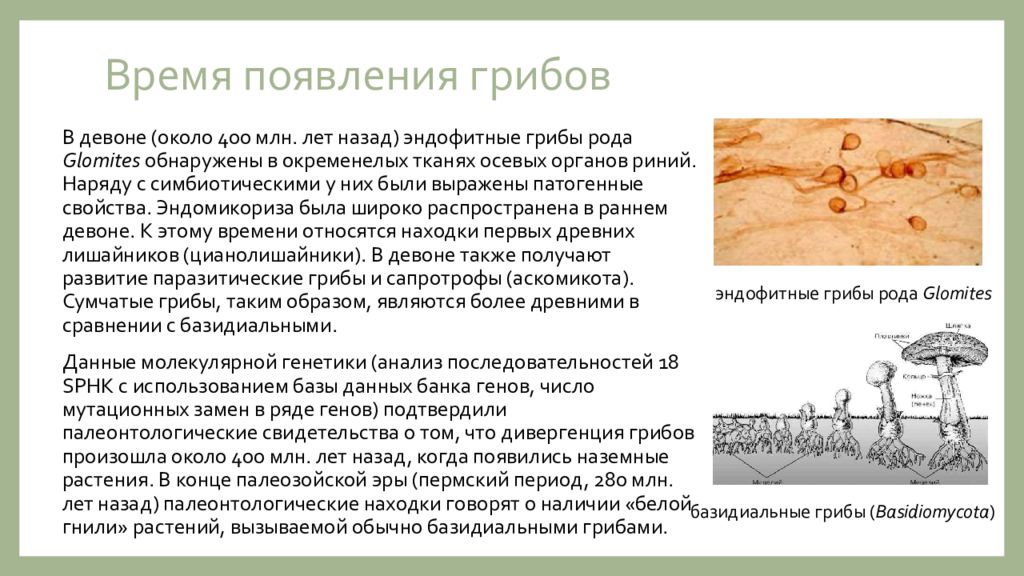

В девоне (около 400 млн. лет назад) эндофитные грибы рода Glomites обнаружены в окременелых тканях осевых органов риний. Наряду с симбиотическими у них были выражены патогенные свойства. Эндомикориза была широко распространена в раннем девоне. К этому времени относятся находки первых древних лишайников ( цианолишайники ). В девоне также получают развитие паразитические грибы и сапротрофы ( аскомикота ). Сумчатые грибы, таким образом, являются более древними в сравнении с базидиальными. Данные молекулярной генетики (анализ последовательностей 18 SPHK с использованием базы данных банка генов, число мутационных замен в ряде генов) подтвердили палеонтологические свидетельства о том, что дивергенция грибов произошла около 400 млн. лет назад, когда появились наземные растения. В конце палеозойской эры (пермский период, 280 млн. лет назад) палеонтологические находки говорят о наличии «белой гнили» растений, вызываемой обычно базидиальными грибами. эндофитные грибы рода Glomites базидиальные грибы ( Basidiomycota )

Слайд 6: Время появления грибов

До 2019 года считалось, что 500–600 миллионов лет назад грибам надоело жить в воде, и они постепенно выбрались на сушу. Однако в канадской Арктике обнаружен окаменелый гриб Ourasphaira giraldae, который, предположительно, жил на суше уже миллиард лет назад. В таком случае именно грибы были первыми неводными обитателями Земли, успев выйти на сушу раньше растений и животных. Грибы успешно пережили пермско-триасовое вымирание 250 миллионов лет назад и на долгое время фактически захватили планету, став доминирующей формой жизни. окаменелый гриб Ourasphaira giraldae

Слайд 7: Время появления грибов

В мезозойскую эру (триасовый период, 225 млн. лет назад) параллельно с развитием голосеменных растений возникает эктомикориза, образуемая агариковыми грибами. Основное развитие микоризы приходится на меловой период (около 130 млн. лет назад). В это же время обнаружены плодовые тела агариковых грибов. Имеются достоверные находки окремненных остатков агарикового гриба археомарасмиус ( Archaeomarasmius legetti – 90–94 млн. лет назад), похожего на современных представителей рода Marasmius ( негниючник ). Archaeomarasmius legetti : род Marasmius :

Слайд 8: Время появления грибов

Второй раз грибы «захватывали» планету 65 миллионов лет назад, когда вымерли динозавры. Гибель ящеров спровоцировало резкое увеличение количества грибов. Объясняется это довольно просто: огромное число гигантских трупов образовало что-то вроде всепланетной «компостной кучи», которая быстро заросла грибами.

Слайд 9: Время появления грибов

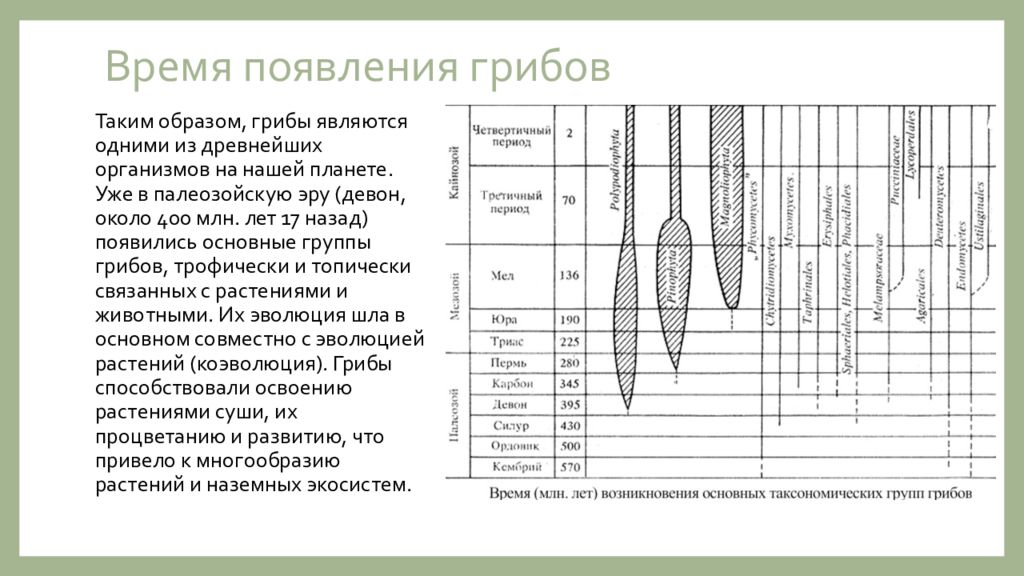

Таким образом, грибы являются одними из древнейших организмов на нашей планете. Уже в палеозойскую эру (девон, около 400 млн. лет 17 назад) появились основные группы грибов, трофически и топически связанных с растениями и животными. Их эволюция шла в основном совместно с эволюцией растений ( коэволюция ). Грибы способствовали освоению растениями суши, их процветанию и развитию, что привело к многообразию растений и наземных экосистем.

Слайд 10: Гипотезы происхождения грибов

Вопрос о происхождении грибов до сих пор окончательно не решён. Предполагают, что грибы возникли несколькими самостоятельными эволюционными линиями. К настоящему времени известно несколько гипотез происхождения грибов. 1. Происхождение от каких-то бесхлорофилльных амебообразных или жгутиконосных эукариот – зоофлагеллят. В результате приспособления к наземному образу жизни жгутики у многих видов были утрачены. Zooflagellate ( зоофлагеллят )

Слайд 11: Гипотезы происхождения грибов

2. Предками некоторых отделов грибов являются водоросли ( цианобактерии, бурые, красные и др.). Возможно, сумчатые грибы (а от них – базидиальные ) произошли от безжгутиковых красных водорослей из класса Florideophyceae. У красных водорослей есть общие черты с сумчатыми грибами: строение пор – септ (перегородок между клетками), в оболочках некоторых водорослей обнаружен хитин, имеются сходные по химическому составу метаболиты. У багрянок во время митоза, как и у 18 грибов, сохраняется ядерная оболочка (закрытый митоз). Достаточно много общего у красных водорослей и цианобактерий (прокариоты), в частности, состав пигментов и некоторых других соединений. Поэтому согласно другой гипотезе ( парафлоридейная гипотеза) сумчатые грибы и багрянки произошли от общего предка, но затем развивались независимо друг от друга. Оомикота являются самостоятельной эволюционной линией, берущей начало от форм, близких к золотистым или желто-зеленым водорослям. класс Florideophyceae Cyanobacteriota ( цианобактерии ) Бурые водоросли ( Phaeophyceae )

Слайд 12: Гипотезы происхождения грибов

3. Происхождение от прокариотного организма, близкого к Eubacteria. Фотосинтезирующая бактериальная клетка в результате совершенствования структур дала начало простейшей эукариотной клетке. Эволюция шла через промежуточный дрожжеподобный организм протомицес ( Protomyces ), давший начало развитию грибной клетки. Доказательством тому является примитивное строение клеток аскомицетных дрожжей: в них отсутствует аппарат Гольджи, а также пульсирующие вакуоли и жгутики. Митохондрии примитивные, геном минимальный (сравним лишь с геномом цианобактерий ), химический состав клеточных стенок близок к прокариотам. Эта гипотеза подтверждается современными данными об ультраструктурном строении клеток прокариот и эукариот. Eubacteria ( эубактерия ) протомицес ( Protomyces )

Слайд 13: Гипотезы происхождения грибов

4. На основании изучения последовательностей малых субъединиц рибосомальной РНК в 1993 г. было высказано предположение о том, что предком животных и грибов был единый прокариотный жгутиковый организм. Принимая во внимание биохимические критерии, следует считать, что им являлись не пурпурные бактерии, а актиномицеты. Actinomyces (актиномицеты) Пурпурные бактерии ( Purple bacteria )

Слайд 14: Эволюция грибов

Вероятнее монофилетическое происхождение грибов от каких-то бесцветных жгутиковых. С этой точки зрения наиболее примитивными должны считаться архимицеты, не имеющие даже зачаточного мицелия. Из них возникли фикомицеты, причем уже очень рано образовались два эволюционных ряда — с одножгутиковыми и двужгутиковыми спорами; мицелий, вначале зачаточный ( ризомицелий ), стал затем типичным неклеточным. Одножгутиковые не получили широкого распространения и большого развития. Двужгутиковые дали большое количество представителей, и притом более высокоорганизованных; вершиной их эволюции являются пероноспоровые, уже вполне приспособившиеся к наземному образу жизни. Однако они представляют слепые ветви в эволюции грибов. Phycomycetes (Фикомицеты) Peronosporales ( Пероноспоровые )

Слайд 15: Эволюция грибов

Из каких-то примитивных мицелиальных форм фикомицетов, имевших зигогамный половой процесс (вроде полифага), могли развиться зигомицеты. Из зигомицетов нетрудно вывести некоторые первичные аскомицеты (например, диподаскус, эремаскус ), имеющие сходный половой процесс и отличающиеся от зигомицетов лишь многоклеточностью и немедленным прорастанием зиготы, становящейся сумкой. Zygomycetes

Слайд 16: Эволюция грибов

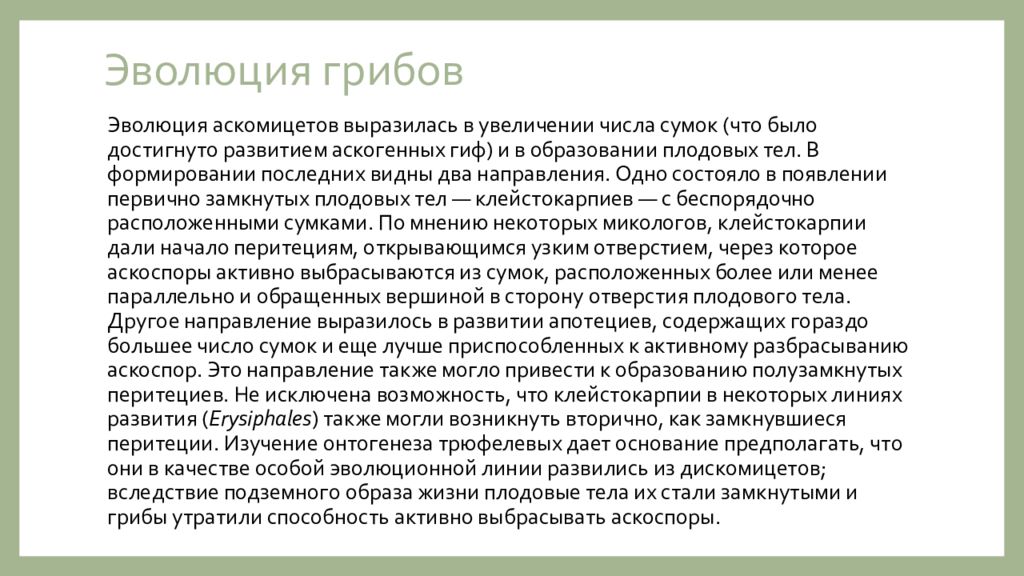

Эволюция аскомицетов выразилась в увеличении числа сумок (что было достигнуто развитием аскогенных гиф) и в образовании плодовых тел. В формировании последних видны два направления. Одно состояло в появлении первично замкнутых плодовых тел — клейстокарпиев — с беспорядочно расположенными сумками. По мнению некоторых микологов, клейстокарпии дали начало перитециям, открывающимся узким отверстием, через которое аскоспоры активно выбрасываются из сумок, расположенных более или менее параллельно и обращенных вершиной в сторону отверстия плодового тела. Другое направление выразилось в развитии апотециев, содержащих гораздо большее число сумок и еще лучше приспособленных к активному разбрасыванию аскоспор. Это направление также могло привести к образованию полузамкнутых перитециев. Не исключена возможность, что клейстокарпии в некоторых линиях развития ( Erysiphales ) также могли возникнуть вторично, как замкнувшиеся перитеции. Изучение онтогенеза трюфелевых дает основание предполагать, что они в качестве особой эволюционной линии развились из дискомицетов; вследствие подземного образа жизни плодовые тела их стали замкнутыми и грибы утратили способность активно выбрасывать аскоспоры.

Слайд 18: Эволюция грибов

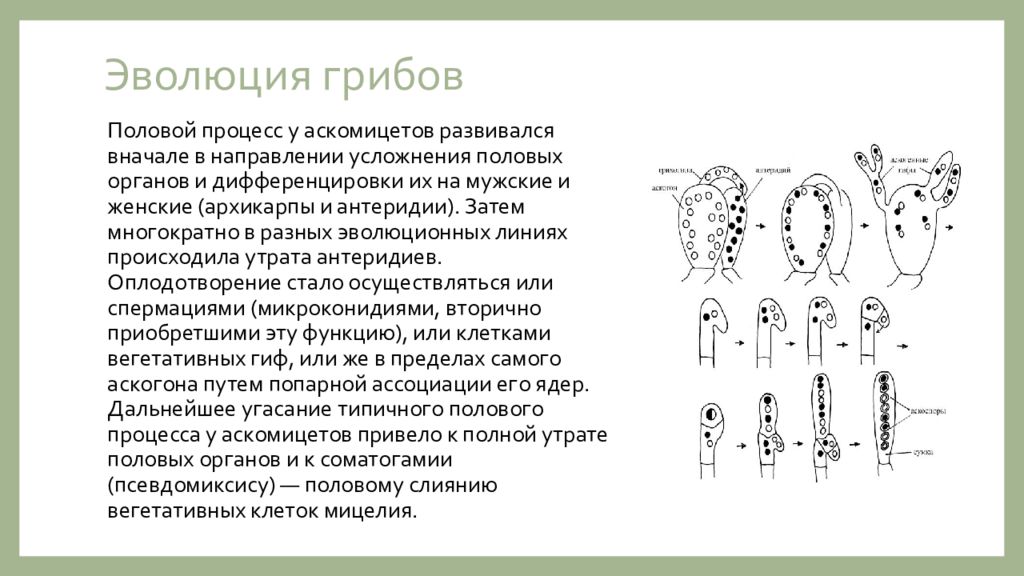

Половой процесс у аскомицетов развивался вначале в направлении усложнения половых органов и дифференцировки их на мужские и женские (архикарпы и антеридии). Затем многократно в разных эволюционных линиях происходила утрата антеридиев. Оплодотворение стало осуществляться или спермациями ( микроконидиями, вторично приобретшими эту функцию), или клетками вегетативных гиф, или же в пределах самого аскогона путем попарной ассоциации его ядер. Дальнейшее угасание типичного полового процесса у аскомицетов привело к полной утрате половых органов и к соматогамии (псевдомиксису) — половому слиянию вегетативных клеток мицелия.

Слайд 19: Эволюция грибов

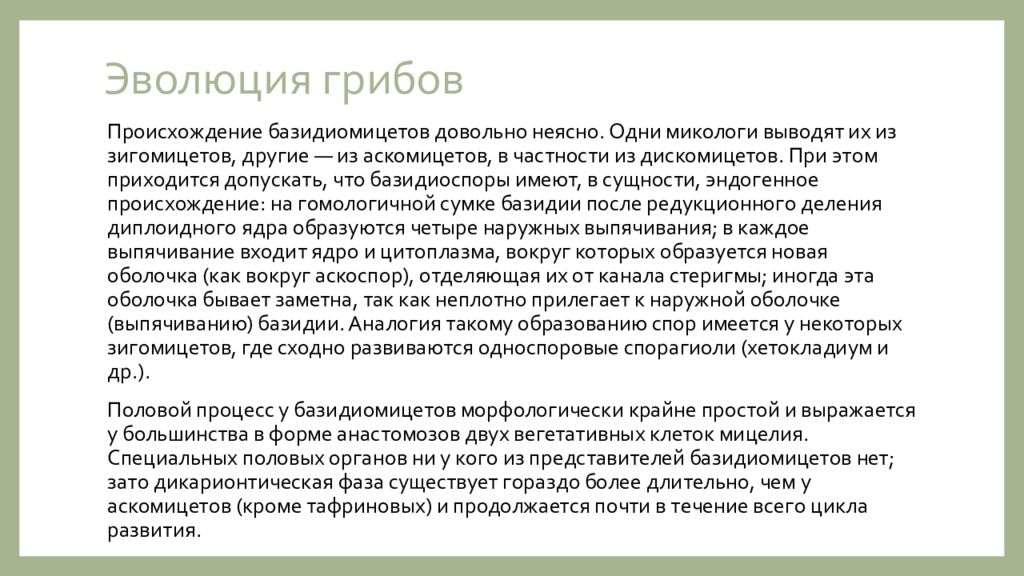

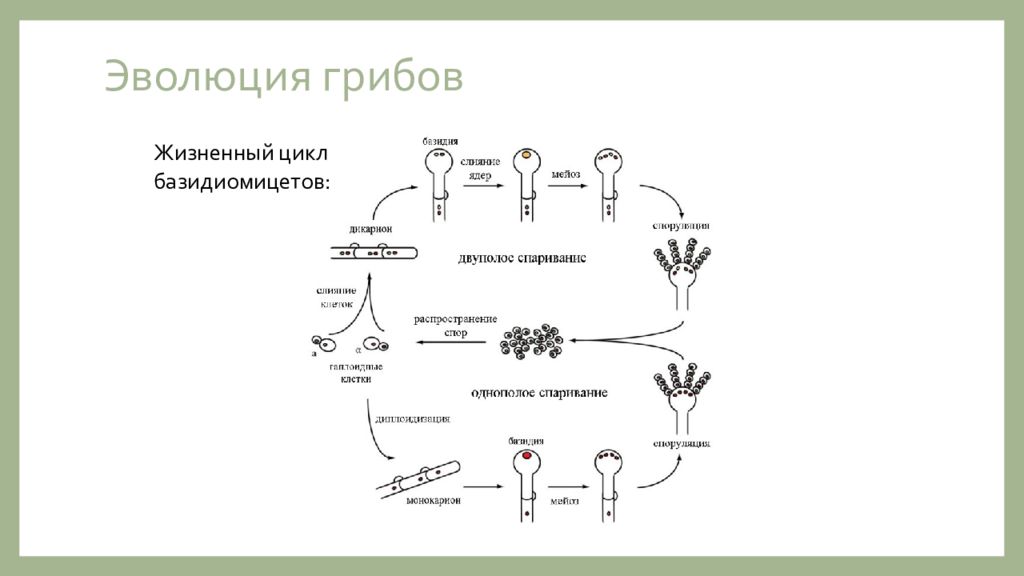

Происхождение базидиомицетов довольно неясно. Одни микологи выводят их из зигомицетов, другие — из аскомицетов, в частности из дискомицетов. При этом приходится допускать, что базидиоспоры имеют, в сущности, эндогенное происхождение: на гомологичной сумке базидии после редукционного деления диплоидного ядра образуются четыре наружных выпячивания; в каждое выпячивание входит ядро и цитоплазма, вокруг которых образуется новая оболочка (как вокруг аскоспор ), отделяющая их от канала стеригмы ; иногда эта оболочка бывает заметна, так как неплотно прилегает к наружной оболочке (выпячиванию) базидии. Аналогия такому образованию спор имеется у некоторых зигомицетов, где сходно развиваются односпоровые спорагиоли ( хетокладиум и др.). Половой процесс у базидиомицетов морфологически крайне простой и выражается у большинства в форме анастомозов двух вегетативных клеток мицелия. Специальных половых органов ни у кого из представителей базидиомицетов нет; зато дикарионтическая фаза существует гораздо более длительно, чем у аскомицетов (кроме тафриновых ) и продолжается почти в течение всего цикла развития.

Слайд 21: Эволюция грибов

Наиболее примитивны среди базидиомицетов простейшие холобазидиомицеты ( Holobasidiomycetidae ) с зачаточным плодовым телом в виде плоского рыхлого сплетения гиф, имеющим гладкий гименофор. Дальнейшая эволюция их выразилась в образовании более массивных, различно устроенных плодовых тел, с сильно увеличенной поверхностью гименофора, развивающих огромное количество базидиоспор. Фрагмобазидиомицеты ( Phragmobasidiomycetes ) рано отделились от простейших холобазидиомицетов. Среди них порядки с плодовыми телами, вероятно, первичны.

Слайд 22: Эволюция грибов

Различное положение перегородок в фрагмобазидиях у дрожалковых и аврикуляриевых рисует эти два порядка как две самостоятельные линии эволюции. Но переходы в формах фрагментации базидий приводят к выводу, что эти порядки могли возникнуть от общего предка. Таковым, вернее всего, был какой-то таксон из холобазидиальных грибов, близкий к примитивным Aphyllophorales. Что касается головневых и ржавчинных, то, учитывая поперечное положение перегородок в их базидиях, можно говорить о родственной связи с Auriculariales. Это подтверждается и другими, более специальными особенностями организации. Головневые и ржавчинные, возникнув от общего предка, эволюционировали независимо друг от друга. В связи с паразитным существованием они утратили плодовые тела, которые были у их предков, но зато выработали много специальных приспособлений как в образе жизни (у ржавчинников), так и в морфологии. Конидиальные формы у многих высших грибов, особенно у аскомицетов, в связи с регрессом или утратой полового процесса приобрели физиологическую и морфологическую независимость; в систематике грибов это дало основание к выделению их в отдельную таксономическую группу несовершенных грибов.

Слайд 23: Эволюция грибов

Дрожалковые грибы ( Tremellaceae ) Аурикулярия ( Auricularia ) Афиллофоровые ( А phyllophorales )

Слайд 24: Гигантские грибы – прототакситы

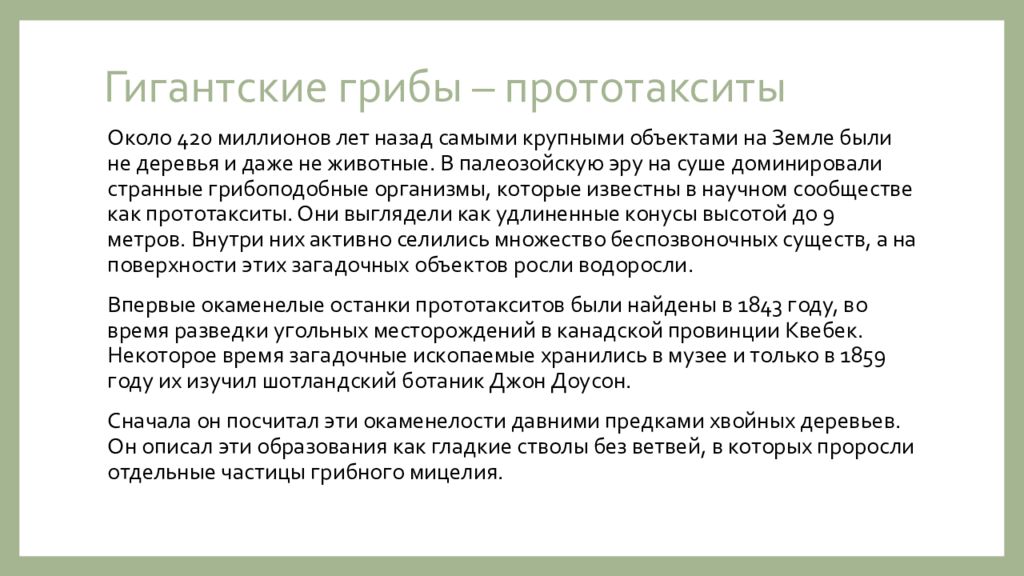

Около 420 миллионов лет назад самыми крупными объектами на Земле были не деревья и даже не животные. В палеозойскую эру на суше доминировали странные грибоподобные организмы, которые известны в научном сообществе как прототакситы. Они выглядели как удлиненные конусы высотой до 9 метров. Внутри них активно селились множество беспозвоночных существ, а на поверхности этих загадочных объектов росли водоросли. Впервые окаменелые останки прототакситов были найдены в 1843 году, во время разведки угольных месторождений в канадской провинции Квебек. Некоторое время загадочные ископаемые хранились в музее и только в 1859 году их изучил шотландский ботаник Джон Доусон. Сначала он посчитал эти окаменелости давними предками хвойных деревьев. Он описал эти образования как гладкие стволы без ветвей, в которых проросли отдельные частицы грибного мицелия.

Слайд 25: Гигантские грибы – прототакситы

Совсем недавно ботаник Фрэнсис Хьюбер убедил всех, что эти загадочные конусообразные вещи являются огромными грибами. Изучая прототакситы через микроскоп, он обнаружил в них особые тельца – талломы – из которых состоят грибы. Ученые считают, что если бы не гигантские прототакситы, в мире не существовало бы нынешних растений и животных. На протяжении многих лет прототакситы выделяли в окружающую среду вещества, особым образом смягчающие поверхность – считается, что со временем эти вещества могли даже разрушать горные породы.

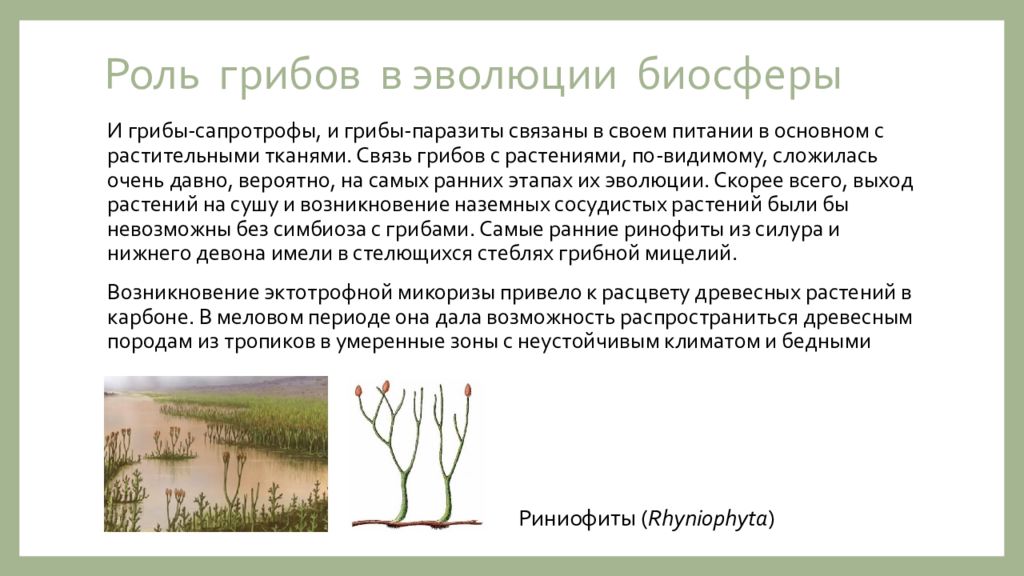

Слайд 26: Р оль грибов в эволюции биосферы

И грибы- сапротрофы, и грибы-паразиты связаны в своем питании в основном с растительными тканями. Связь грибов с растениями, по-видимому, сложилась очень давно, вероятно, на самых ранних этапах их эволюции. Скорее всего, выход растений на сушу и возникновение наземных сосудистых растений были бы невозможны без симбиоза с грибами. Самые ранние ринофиты из силура и нижнего девона имели в стелющихся стеблях грибной мицелий. Возникновение эктотрофной микоризы привело к расцвету древесных растений в карбоне. В меловом периоде она дала возможность распространиться древесным породам из тропиков в умеренные зоны с неустойчивым климатом и бедными почвами. Риниофиты ( Rhyniophyta )

Слайд 27: Роль грибов в эволюции биосферы

Возможно, именно заражение клеток грибами, как симбиотрофными, так и паразитическими, вызвало эволюцию защитных механизмов растений и привело к формированию лигнина - второго по распространенности в природе (после целлюлозы) природного полимера. В свою очередь, у грибов возникли ферментные системы, разлагающие лигнин. Продукты разложения лигнина - гуминовые соединения стали одним из компонентов почвенного гумуса. Есть гипотеза, что разрастания подземных органов (корнеплодов, клубней) - результат генетически закрепленного эффекта, вызываемого микоризными грибами. Сейчас доказано, что фитопатогенные микроорганизмы могут с помощью плазмид передавать некоторые свои гены в геном хозяйских клеток. Возможно, и грибы могут косвенно участвовать в эволюции растений. Эволюция растений и само функционирование экосистем неразрывно связаны с эволюцией и жизнедеятельностью грибов, и, соответственно, с эволюцией биосферы в целом.

Последний слайд презентации: Происхождение и эволюция грибов: Список литературы

Как появились и развивались грибы на Земле? / [Электронный ресурс] // ШколаЖизни.ру : [сайт]. — URL: https://www.shkolazhizni.ru/world/articles/103135/?ysclid=m4qs8m6qp2341164193 (дата обращения: 14.12.2024 ). Каратыгин И. В. Грибы как компоненты экосистем прошлого [Текст] / Каратыгин И. В. // Ботанический журнал. — 2005. — № 9. — С. 1297-1318. Переведенцева Л.Г. Микология : грибы и грибоподобные организмы: учеб. пособие / Перм. гос. ун-т. – Пермь, 2009. – 199 с. Проворов Н. А., Штарк О. Ю. Направленная эволюция грибов и растений в симбиотических системах [Текст] / Проворов Н. А., Штарк О. Ю. // Микология и фитопатология. — 2014. — № 3. — С. 151-160. Происхождение и эволюция грибов. Место грибов в системе органического мира / [Электронный ресурс] // studfile.net : [сайт]. — URL: https://studfile.net/preview/16871030/page:14/ (дата обращения: 15.12.2024).