Первый слайд презентации: ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ АНТРОПОГЕНЕЗ

Слайд 2: LUCA - универсальный общий предок всех живых организмов

Нашу планету населяет огромнейшее количество живых организмов. Некоторые виды и классы схожи между собой, например, по клеточному строению или по способу питания. А если брать всю экосистему в целом? Что общего между амебой, подберезовиком, яблоней и черепахой? Ответ - ничего.

Слайд 3

Однако, между всеми живыми организмами существовал последний универсальный общий предок, который дал такое большое разнообразие видов флоры, фауны и различных одноклеточных организмов. Ученые назвали его LUCA ( Last Universal Common Ancestor ).

Слайд 4

Земля образовалась 4,5 миллиардов лет назад, а уже спустя 4 миллиона лет существовал LUCA. Для специалистов остается загадкой как он выглядел, хотя некоторые черты все же обнаружить удалось. Универсальный общий предок предпочитал умеренные температуры - 50°С, а не 90°, как предполагалось изначально. Генетическую информацию Лука хранил не в ДНК, а в РНК-молекулах, которые отличаются непереносимостью горячих температур. Когда LUCA зародился, на нашей планете был прохладный климат, но позже началось глобальное повышение температур. РНК-молекулы не могли сохранять генетическую информацию и Луке пришлось сменить жаронеустойчивые молекулы на ДНК, которые могли переносить высокие температуры. Размножался наш предок путем деления клетки, репродуцируя все свое содержимое.

Слайд 6

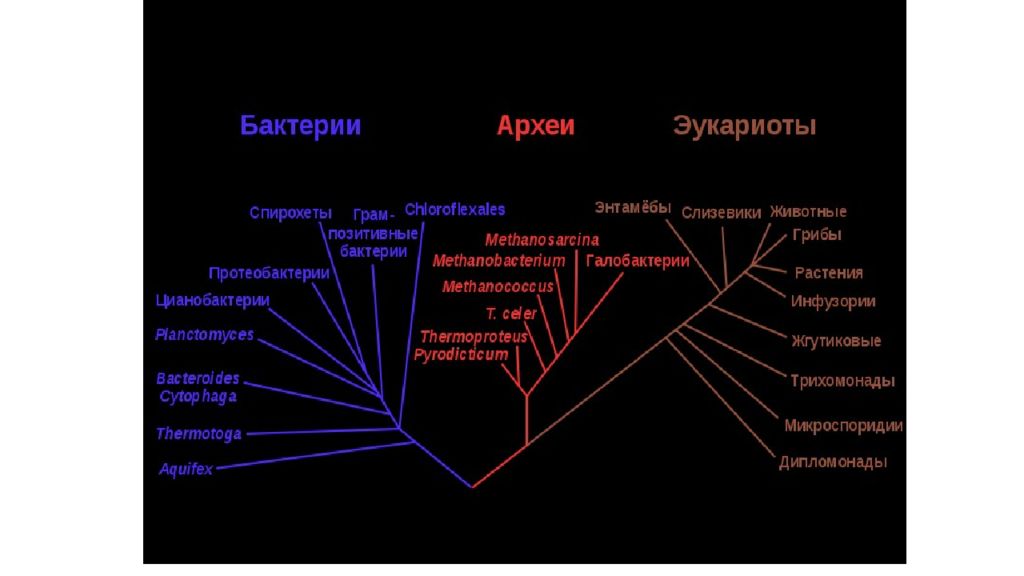

2,4 млрд лет назад универсальный общий предок дал две цепи: археи и бактерии. Археи эволюционировали в эукариотов - организмы, в клетках которых есть ядро. Это и стало началом всех живых организмов, всех форм и размеров, живущих на нашей планете. следует отметить, что Лука - не самый первый живой организм на нашей планете. Таким, каким мы его представляем - это долгий процесс эволюции, который длился миллионы лет. Помимо LUCA жило очень много схожих организмов, но только он стал прародителем всего живого окружающего нас мира.

Слайд 7

Внешне у многоклеточных животных может быть мало общего, скажем, с плесневыми грибами. Но если посмотреть под электронным микроскопом, то обнаружится, что между нами почти нет разницы. Все мы состоим из клеток. Все клетки окружены липидной мембраной. Все они обслуживаются белками и РНК, закодированными в двойной спирали ДНК. Наконец, все живое одинаково добывает энергию.

Слайд 8: Почему предок – общий

Жизнь, скорее всего, зарождалась много раз. Возможно – миллионы раз. Но только однажды зародившаяся жизнь оказалась настолько успешной, что дала начала всему многообразию живой природы, которое мы наблюдаем сегодня. Идея о том, что все живое происходит из одного-единственного организма, обычно приписывают Чарльзу Дарвину, который видел в ней логическое завершение своей теории эволюции. Понятно, что общего предка ни Дарвин, ни кто-либо еще не видел и вряд ли когда-либо увидит – речь идет о существе, отдаленно напоминающем бактерию и жившем неизвестно где порядка 3,5 млрд лет назад.

Слайд 9

Почему тогда мы так уверены, что общий предок у всего живого был? Потому что все живое очень похоже. В 2010 г. американский биохимик Даглас Теобальд ( Douglas L. Theobald ) математически проанализировал последовательности нескольких повсеместно распространенных белков. Выбранные молекулы есть и у человека, и у мухи, и у растений.

Во-первых, РНК кодируют белки – основу современной клетки – но не наоборот. Причем рибосома – молекулярная машина, «декодирующая» РНК в белок – состоит преимущественно из РНК особого типа. То есть РНК теоретически вполне самодостаточна. Во-вторых, РНК могут эволюционировать – это давно показано экспериментально. Последовательность цепи РНК в пробирке будет случайным образом изменяться – если при этом каким-то образом отбирать «полезные» изменения, получается полноценная и наблюдаемая эволюция. В-третьих, РНК, в отличие от ДНК, довольно активная молекула. Она может катализировать реакции – почти как белок, выполняющий в современной клетке почти все функции. Можно, например, искусственно создать РНК, которая будет в точности копировать саму себя без дополнительных приспособлений.

Слайд 11: Молекулярный бензин

Почти все молекулы, из которых состоит живое, работают на одном и том же топливе: аденозинтрифосфорной кислоте, или АТФ. Чтобы существовать, клетке – самой главной универсальной единице живого – нужно постоянно производить это вещество. Для этого нужна энергия извне. Источник энергии может различаться. Растения усваивают ее из солнечного света. Животные расщепляют еду – биологическое топливо. Некоторые бактерии довольствуются топливом минеральным. Но конечная стадия – всегда производство АТФ. А производится АТФ у всех известных нам форм жизни одинаково – с помощью молекулярной турбины, раскручиваемой (в буквальном смысле) потоком ионов. Чаще всего в качестве раскручивающего иона используется протон.

Слайд 12

Протон, или ион водорода – это простейшая положительно заряженная частица, которая вместе с отрицательно заряженным гидроксил-ионом составляет молекулу воды. Небольшой процент молекул воды все время находится в расщепленном состоянии: протон существует отдельно от гидроксил-ионов. В чистой воде протонов столько же, сколько гидроксилов. При добавлении кислоты становится больше протонов. Щелочь, наоборот, добавляет в раствор гидроксилов. П ерепад – или градиент концентрации протонов содержит в себе энергию

Слайд 13

Современные организмы производят градиенты сами. Делается это всегда по одной и той же схеме: протоны куда-нибудь накачиваются (или откуда-нибудь выкачиваются) специальными белковыми насосами, которые тратят на это энергию из еды или, например, солнечного света. Насосы вставлены в непроницаемую для протонов мембрану – из-за этого они не могут просто просочиться обратно. В итоге с одной стороны мембраны протонов становится много, с другой – мало. «Протонный шлюз» открывается, и протоны устремляются обратно, туда, где их стало мало, производя АТФ. У нас это происходит в митохондриях, у фотосинтезирующих растений – в хлоропластах, у бактерий – на их собственной клеточной мембране. Но сам искусственно создаваемый градиент ионов универсален.

Слайд 14

Если что-то универсально – то исходя из теории эволюции, скорее всего, оно было и у общего предка. Очень трудно предположить, что настолько похожие системы накопления и добычи энергии независимо появились во всех царствах живого. LUCA должен был вовсю пользоваться градиентами еще до того, как он положил начало двум главным ветвям эволюции: археям и бактериям.

Слайд 15: Три домена

Самая популярная сегодня модель деления живого мира была впервые предложена в 1977 г. Карлом Воузом ( Carl Woese ).

Слайд 16

На основании анализа генов рибосомальной РНК он заключил, что все живое подразделяется на три царства, или домена (последний термин был введен в 1990-х): бактерии, археи и эукариоты. Бактерии и археи (объединяемые также под термином «прокариоты») внешне похожи – например, ни у тех, ни у других нет ядра. Но при этом они сильно различаются деталями молекулярного строения. По некоторым признакам археи ближе к эукариотам, к которым относятся все организмы с клеточным ядром, включая животных, растений и грибов.

Слайд 17

Одно из главных отличий современных бактерий и архей – это строение их мембран. В обоих царствах, или доменах, клеточные мембраны состоят из липидов, но химически эти липиды резко различаются. Белки в составе мембран тоже совершенно разные – похожи только редчайшие и древнейшие молекулы вроде той самой «протонной турбины», которая есть у всех. По логике эволюции, это должно означать, что состав и строение мембран у бактерий и архей формировались уже после разделения. А градиенты, как мы выяснили, были еще до разделения. Но для градиентов нужны мембраны и белковые насосы! Как могло получиться, что общий предок уже «питался» градиентами, но еще не умел их «готовить»? Разгадка может заключаться в том, что градиенты протонов древними клетками не производились. Они ими, скорее, усваивались из внешней среды.

Слайд 18

Группа британских ученых под руководством Ника Лэйна ( Nick Lane ) предлагает следующее объяснение. Согласно наиболее распространенной версии, жизнь зародилась на глубине океана рядом с подводными горячими источниками. В такой среде перепады концентраций протонов могут образовываться естественным образом: щелочная среда вблизи осадочных пород, производимых горячим источником, плавно переходит в слабокислую среду толщи океана. Если устроиться ровно на границе кислой и щелочной среды, то этим можно воспользоваться. С одной стороны протонов будет больше, с другой – меньше. Перепад – значит «течение». Течение – значит «энергия». Лэйн и его коллеги считают, что именно так у нашего предполагаемого предка впервые появилась идея превращения градиента концентраций в полезную энергию – на естественной «реке» протонов была выстроена АТФ-синтезирующая турбина.

Слайд 19: Концепции зарождения жизни

Многовековые исследования и попытки решения этих вопросов породили разные концепции возникновения жизни: Креационизм – божественное сотворение живого; концепция многократного самопроизвольного (спонтанного) зарождения жизни из неживого вещества (ее придерживался еще Аристотель, который считал, что живое может возникать и в результате разложения почвы); концепция стационарного состояния, в соответствии с которой жизнь существовала всегда; концепция панспермии – внеземного происхождения жизни; концепция происхождения жизни на Земле в историческом прошлом в результате процессов, подчиняющихся физическим и химическим законам

Слайд 20: Концепция креационизма

Согласно креационизму, возникновение жизни на Земле не могло осуществиться естественным, объективным, закономерным образом; жизнь является следствием божественного творческого акта. Возникновение жизни относится к определенному событию в прошлом, которое можно вычислить. В 1650 г. архиепископ Ашер из Ирландии вычислил, что Бог сотворил мир в октябре 4004 г. до н.э., а в 9 часов утра 23 октября и человека. Это число он получил из анализа возрастов и родственных связей всех упоминаемых в Библии лиц. Однако к тому времени на ближнем Востоке уже была развитая цивилизация, что доказано археологическими изысканиями. Впрочем, вопрос сотворения мира и человека не закрыт, поскольку толковать тексты Библии можно по-разному. Процесс божественного сотворения мира считается произошедшим однократно и поэтому недоступен для наблюдения; этого достаточно, чтобы вынести всю концепцию божественного сотворения за рамки научного обсуждения. Наука занимается только теми явлениями, которые поддаются наблюдению, и поэтому она никогда не сможет ни опровергнуть, ни доказать эту концепцию.

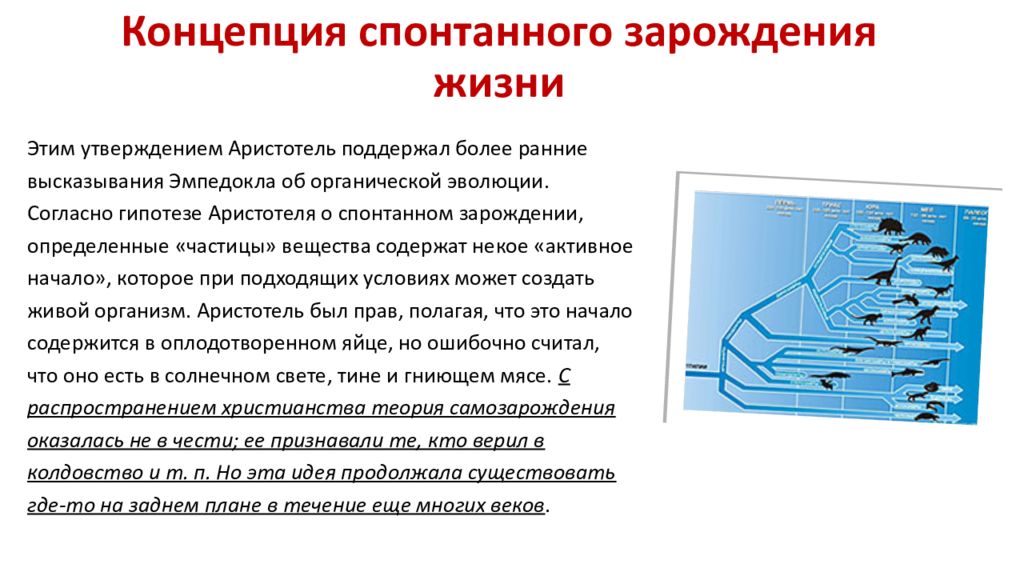

Слайд 21: Концепция спонтанного зарождения жизни

Этим утверждением Аристотель поддержал более ранние высказывания Эмпедокла об органической эволюции. Согласно гипотезе Аристотеля о спонтанном зарождении, определенные «частицы» вещества содержат некое «активное начало», которое при подходящих условиях может создать живой организм. Аристотель был прав, полагая, что это начало содержится в оплодотворенном яйце, но ошибочно считал, что оно есть в солнечном свете, тине и гниющем мясе. С распространением христианства теория самозарождения оказалась не в чести; ее признавали те, кто верил в колдовство и т. п. Но эта идея продолжала существовать где-то на заднем плане в течение еще многих веков.

Слайд 22

Ван Гельмонт (1577 – 1644), весьма знаменитый и удачливый ученый, описал эксперимент, в котором он якобы создал за две недели мышей. Для этого нужны были грязная рубашка, темный шкаф и горсть пшеницы. Активным началом он считал человеческий пот. В 1688 г. итальянский биолог и врач Франческо Реди, живший во Флоренции, подошел к проблеме возникновения жизни более строго и подверг сомнению теорию спонтанного зарождения. Реди установил, что белые червячки, появляющиеся на гниющем мясе – личинки мух. Проведя ряд экспериментов, он получил данные, подтверждающие мысль о том, что жизнь может возникнуть только из предшествующей жизни (концепция биогенеза ). Эти эксперименты, однако, не привели к отказу от идеи самозарождения, и хотя она несколько отошла на задний план, она продолжала оставаться главной теорией в неклерикальной среде. В то время как эксперименты Реди, казалось бы, опровергли теорию спонтанного зарождения, первые микроскопические исследования Левенгука усилили эту теорию применительно к микроорганизмам. Сам Левенгук не вступал в споры между сторонниками биогенеза и спонтанного зарождения, однако его наблюдения под микроскопом давали пищу обеим теориям и, в конце концов, побудили других ученых поставить эксперименты для решения вопроса о возникновении жизни путем спонтанного зарождения.

Слайд 23

В 1765 г. Ладзаро Спаланцани провел следующий опыт: подвергнув мясные и овощные отвары длительному кипячению, он сразу же их запечатал, а затем снял с огня. Исследовав жидкости через несколько дней, Спаланцани не обнаружил никаких признаков жизни. Из этого он сделал вывод, что высокая температура убила все формы живых существ, и без них ничто живое уже не могло возникнуть. В 1860 г. проблемой происхождения жизни занялся Луи Пастер. К этому времени он уже многое сделать в микробиологии сумел разрешить проблемы, угрожавшие шелководству и виноделию. Он показал также, что бактерии вездесущи и что неживые материала легко могут быть заражены ими, если их должным образом не простерилизовать. В результате ряда экспериментов, в основе которых лежали методы Спаланцани, Пастер доказал справедливость теории биогенеза и окончательно опроверг теорию самозарождения.

Слайд 24: Концепция стационарного состояния

Сторонники теории вечного существования жизни считают, что на вечно существующей Земле некоторые виды вынуждены были вымереть или резко изменить численность в тех или иных местах планеты из-за изменения внешних условий. Четкой концепции на этом пути не выработано, поскольку в палеонтологической летописи Земли есть некоторые разрывы и неясности. С идеей вечного существования жизни во Вселенной связана и следующая группа гипотез.

Слайд 25: Концепция панспермии

Теория панспермии (гипотеза о возможности переноса Жизни во Вселенной с одного космического тела на другие) не предлагает никакого механизма для объяснения первичного возникновения жизни и переносит проблему в другое место Вселенной. Либих считал, что «атмосферы небесных тел, а также вращающихся космических туманностей можно считать как вековечные хранилища оживленной формы, как вечные плантации органических зародышей», откуда жизнь рассеивается в виде этих зародышей во Вселенной. В 1865 г. немецкий врач Г. Рихтер выдвинул гипотезу космозоев (космических зачатков), в соответствии с которой жизнь является вечной и зачатки, населяющие мировое пространство, могут переноситься с одной планеты на другую. Эта гипотеза была поддержана многими выдающимися учеными. Подобным образом мыслили Кельвин, Гельмгольц и др. в начале нашего века с идеей радиопанспермии выступил Аррениус.

Слайд 26

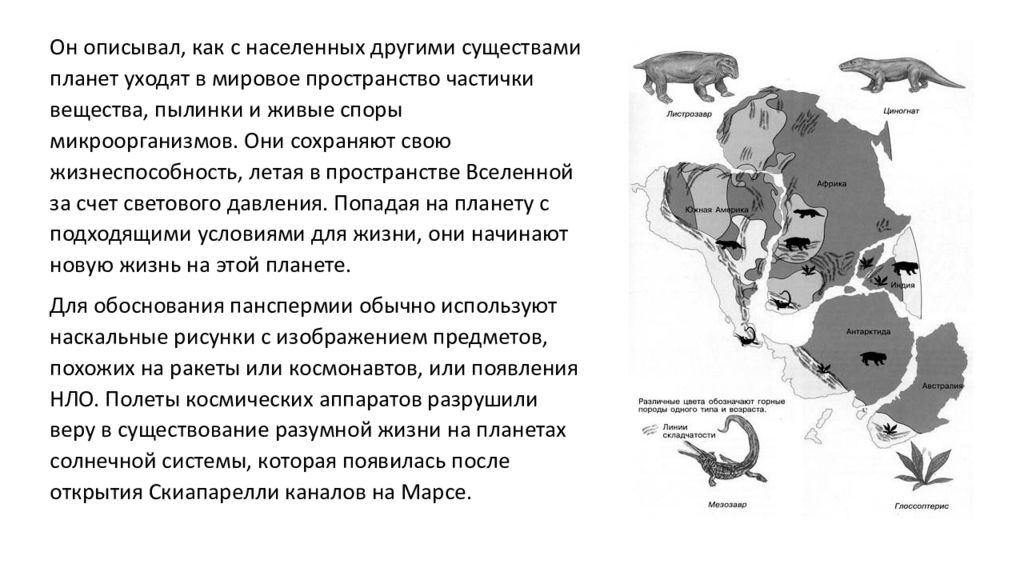

Он описывал, как с населенных другими существами планет уходят в мировое пространство частички вещества, пылинки и живые споры микроорганизмов. Они сохраняют свою жизнеспособность, летая в пространстве Вселенной за счет светового давления. Попадая на планету с подходящими условиями для жизни, они начинают новую жизнь на этой планете. Для обоснования панспермии обычно используют наскальные рисунки с изображением предметов, похожих на ракеты или космонавтов, или появления НЛО. Полеты космических аппаратов разрушили веру в существование разумной жизни на планетах солнечной системы, которая появилась после открытия Скиапарелли каналов на Марсе.

Слайд 27: Концепция происхождения жизни на Земле в историческом прошлом в результате процессов, подчиняющихся физическим и химическим законам

Среди астрономов, геологов и биологов принято считать, что возраст Земли составляет примерно 4,5 – 5 млрд. лет. По мнению многих биологов, в прошлом состояние нашей планеты было мало похоже на нынешнее: вероятно температура на поверхности была очень высокой (4000 - 8000С), и по мере того, как Земля остывала, углерод и более тугоплавкие металлы конденсировались и образовали земную кору; поверхность планеты была, вероятно, голой и неровной, так как на ней в результате вулканической активности, подвижек и сжатий коры, вызванных охлаждением, происходило образование складок и разрывов.

Слайд 28

Полагают, что гравитационное поле еще недостаточно плотной планеты не могло удерживать легкие газы: водород, кислород, азот, гелий и аргон, и они уходили из атмосферы. Но простые соединения, содержащие среди прочих эти элементы (вода, аммиак, CO2 и метан). До тех пор, пока температура Земли не упала ниже 100C, вся вода находилась в парообразном состоянии. Атмосфера была, по видимому, «восстановительной», о чем свидетельствует наличие в самых древних горнах породах металлов в восстановленной форме (например, двухвалентное железо). Более молодые породы содержат металлы в окисленной форме (Fe3+). Отсутствие кислорода, вероятно, было необходимым условием для возникновения жизни; как показывают лабораторные опыты, органические вещества (основа жизни) гораздо легче образуются в атмосфере бедной кислородом.

Слайд 29

В 1923 г. А.И. Опарин, исходя из теоретических соображений, высказал мнение, что органические вещества, возможно углеводороды, могли создаваться в океане из более простых соединений. Энергию для этих процессов поставляла интенсивная солнечная радиация, главным образом ультрафиолетовое излучение, падавшее на Землю до того, как образовался слой озона, который стал задерживать большую ее часть. По мнению Опарина, разнообразие находившихся в океанах простых соединений, площадь поверхности Земли, доступность энергии и масштабы времени позволяют предположить, что в океанах постепенно накопились органические вещества и образовался «первичный бульон», в котором могла возникнуть жизнь. В 1953 г. Стэнли Миллер в ряде экспериментов моделировал условия, предположительно существовавшие на первобытной Земле. В созданной им установке (рис. 1) ему удалось синтезировать многие вещества, имеющие важное биологическое значение, в том числе ряд аминокислот, аденин и простые сахара, такие как рибоза. После этого Орджел в Институте Солка в сходном эксперименте синтезировал нуклеотидные цепи длиной в шесть мономерных единиц (простые нуклеиновые кислоты).

Слайд 30: Развитие жизни на Земле

Никто точно не знает, когда именно возникла первая живая клетка. Возраст самых ранних следов жизни (остатков бактерий), найденных в древних отложениях земной коры, - около 3,5 миллиардов лет. Допустим, что возраст жизни на нашей планете – 3 миллиарда 600 миллионов лет. Для большей наглядности представим себе, что этот огромный отрезок времени уместился в пределы одних суток. Сейчас на наших “часах” – ровно 24 часа, а в момент возникновения жизни они показывали 0 часов. Каждый час вместил 150 миллионов лет, каждая минута – 2,5 миллионов лет.

Слайд 31: Докембрий

Самая древняя эпоха развития жизни докембрийская длилась невероятно долго: свыше 3 миллиардов лет. Или, по нашей шкале, с начала суток до 8 часов вечера. Развитие жизни зашло в тупик. Но эволюция благополучно нашла из него выход. Появились первые организмы (бактерии ),способные с помощью солнечного света превращать неорганические вещества в органические. Чтобы строить свои организмы, всему живому требуется, в частности, водород. Зеленые растения получают его, расщепляя воду и выделяя кислород. Но бактерии этого делать еще не умеют. Они разлагают не воду, а сероводород, что гораздо проще. При этом выделяется не кислород, а сера. Так и поступали древние бактерии. Но количество сероводорода на Земле было довольно ограничено. Наступил новый кризис в развитии жизни. Выход из него “нашли” сине-зеленые водоросли. Они научились расщеплять воду. Молекула воды – непростой “орешек“ не так – то легко “растащить” водород и кислород. Это в семь раз труднее, чем расщепить сероводород.

Слайд 32

Это произошло 2 миллиарда 300 миллионов лет назад (по нашей шкале – около 9 часов утра ). Теперь в качестве побочного продукта в атмосферу начал выделяться кислород. Накопление кислорода представляло серьезную угрозу для жизни. Начиная с 11 часов утра новое самозарождение жизни на Земле стало невозможным – содержание кислорода достигло 1% от современного. А перед живыми организмами встала новая проблема - как бороться с возрастающим количеством этого агрессивного вещества.. Около 11 часов утра на Земле появился первый организм, вдохнувший кислород. Так возникло дыхание. До этого момента живые организмы жили в океане, укрываясь в водной толще от губительного для всего живого потоков солнечного ультрафиолета. Теперь благодаря кислороду в верхних слоях атмосферы возник слой озона, смягчивший излучение. Под защитой озона жизнь смогла выйти на сушу.

Слайд 33

В течение докембрия природа сделала еще целый ряд замечательных “изобретений”. Около 2 часов дня (по нашей шкале) клетки получили ядро. Примерно тогда же возникло половое размножение, резко ускорившее темпы эволюции. Появились первые многоклеточные существа. К концу докембрия (как мы помним, это 8 часов вечера) земные моря населяли разнообразные животные: медузы, плоские черви, губки, полипы. Все они были мягкотелыми, лишенными скелета. Возникновение у животных скелета раковин, панцирей и т.д. обозначило начало новой геологической эры.

Слайд 34: Палеозойская эра

Палеозойская эра, начавшаяся 570 миллионов лет назад, длилась 340 миллионов лет. (То есть, по нашей шкале, с начала девятого вечера до половины одиннадцатого. )Ученые делят ее на шесть периодов. Самый ранний из них – кембрий (он продолжался 70 миллионов лет). Как мы уже сказали, в этот период у самых разнообразных животных начинает развиваться скелет, будь то раковина, панцирь или просто колючие шипики. Видимо, мягкотелось становится к этому моменту слишком небезопасной. За кембрием следует ордовик (он длился 60 миллионов лет). В море по – прежнему процветают трилобиты. Появляются первые позвоночные – родичи современных миног и миксин. Челюстей у них еще нет, но строение рта позволяет хватать живую добычу, что, конечно, гораздо выгоднее, бесконечного процеживания ила. В следующем периоде – силуре (30 миллионов лет) на сушу выходят первые растения (псилофиты), покрывая берега зеленым ковром высотой до 25 сантиметров. Вслед за ними на сушу начинают переселяться животные, приучаясь дышать атмосферным воздухом, - многоножки, черви, пауки и скорпионы.

Слайд 35

Следующий период – девон (60 миллионов лет). Сушу заселяют плауны, папоротники, хвощи, мхи. В их зарослях уже живут первые насекомые. Вслед за девоном наступил карбон, или каменноугольный период (65 миллионов лет). Впервые огромные пространства суши покрылись болотистыми лесами из древовидных папоротников, хвощей и плаунов. Глядя на современные небольшие плауны, трудно поверить, что их предки (например, чешуедрев, или лепидодендрон) достигали 40 метров в высоту и 6 метров в обхвате. Размах крыльев некоторых стрекоз достигал 70 сантиметров. А в зарослях помимо пауков и скорпионов стали встречаться, например, тараканы (размером с морскую свинку). Последний период эры древней жизни – пермь, или пермский период (55 миллионов лет). Климат стал холоднее и суше. Влажные леса из папоротников и плаунов исчезли. Вместо них появились и широко разрослись хвойные. Земноводных все больше теснили рептилии, шедшие к своему господству на планете.

Слайд 36: Мезозойская эра

Мезозойская эра наступила 230 миллионов лет назад и длилась 163 миллиона лет. (То есть с половины одиннадцатого вечера до половины двенадцатого по нашей шкале.) Она делится на 3 периода: триас (35 миллионов лет), юру, или юрский период (58 миллионов лет), и мел, или меловой период (70 миллионов лет).

Слайд 37: Кайнозойская эра

Кайнозойская эра, начавшаяся “за полчаса до полуночи” (67 миллионов лет назад), стала царством птиц млекопитающих, насекомых и цветковых растений. Она продолжается и сейчас. Ученые разделяют ее на 3 периода: палеоген, неоген и антропоген. Последний из этих периодов, в котором появляется человек, начался (по нашему счету – 50 секунд назад). А время существования всей человеческой цивилизации (если считать ее возрастом 10 тысяч лет) на нашей шкале – всего “четверть секунды”

Слайд 38: Антропогенез

(от греческого « anthropos » – человек и « genesis » -происхождение ) эволюционное развитие человека

Слайд 39: Факторы антропогенеза

Биологические : Наследственная изменчивость Борьба за существование Естественный отбор

Слайд 40: Факторы антропогенеза

Социальные Труд (орудийная деятельность) Разум Речь Общественный образ жизни

Слайд 41: Этапы антропогенеза

Древнейшие люди (архантропы) 2млн – 200тыс Древние люди ( палеантропы ) 300тыс – 40 тыс Первые современные люди (неоантропы) 30 тыс

Слайд 42: Положение человека в Природе

Царство: Животные Тип: Хордовые Класс: Млекопитающие Отряд: Приматы Подотряд: Обезьяны Семейство: Человекообразные ( Hominidae ) Род: Человек ( Hom о) Вид: Человек разумный ( Homo sapiens)

Слайд 43: Доказательства происхождения от животных

Анатомические Общий план строения Наличие рудиментов (около 100) Наличие атавизмов

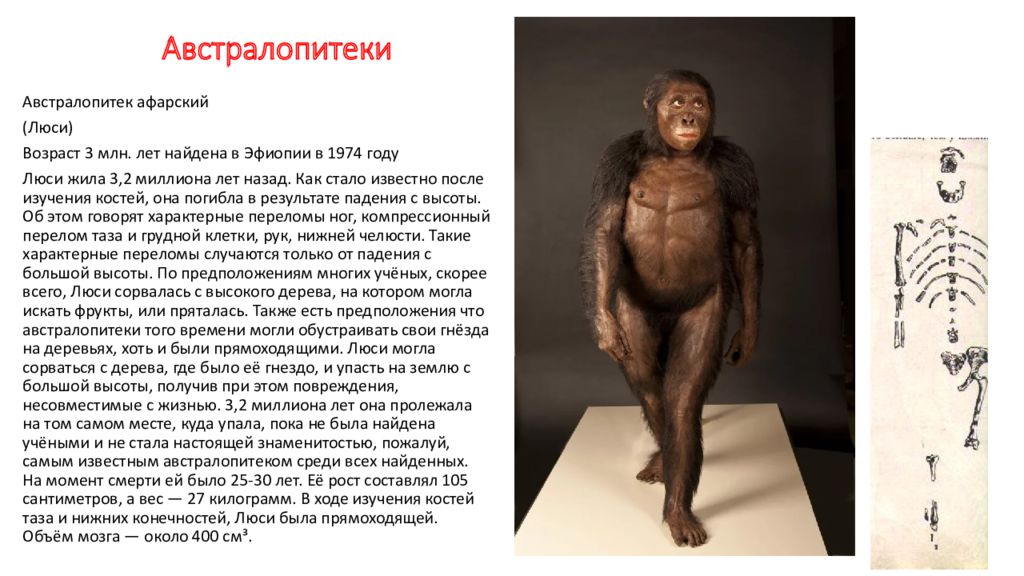

Слайд 49: Австралопитеки

Австралопитек афарский (Люси) Возраст 3 млн. лет найдена в Эфиопии в 1974 году Люси жила 3,2 миллиона лет назад. Как стало известно после изучения костей, она погибла в результате падения с высоты. Об этом говорят характерные переломы ног, компрессионный перелом таза и грудной клетки, рук, нижней челюсти. Такие характерные переломы случаются только от падения с большой высоты. По предположениям многих учёных, скорее всего, Люси сорвалась с высокого дерева, на котором могла искать фрукты, или пряталась. Также есть предположения что австралопитеки того времени могли обустраивать свои гнёзда на деревьях, хоть и были прямоходящими. Люси могла сорваться с дерева, где было её гнездо, и упасть на землю с большой высоты, получив при этом повреждения, несовместимые с жизнью. 3,2 миллиона лет она пролежала на том самом месте, куда упала, пока не была найдена учёными и не стала настоящей знаменитостью, пожалуй, самым известным австралопитеком среди всех найденных. На момент смерти ей было 25-30 лет. Её рост составлял 105 сантиметров, а вес — 27 килограмм. В ходе изучения костей таза и нижних конечностей, Люси была прямоходящей. Объём мозга — около 400 см³.

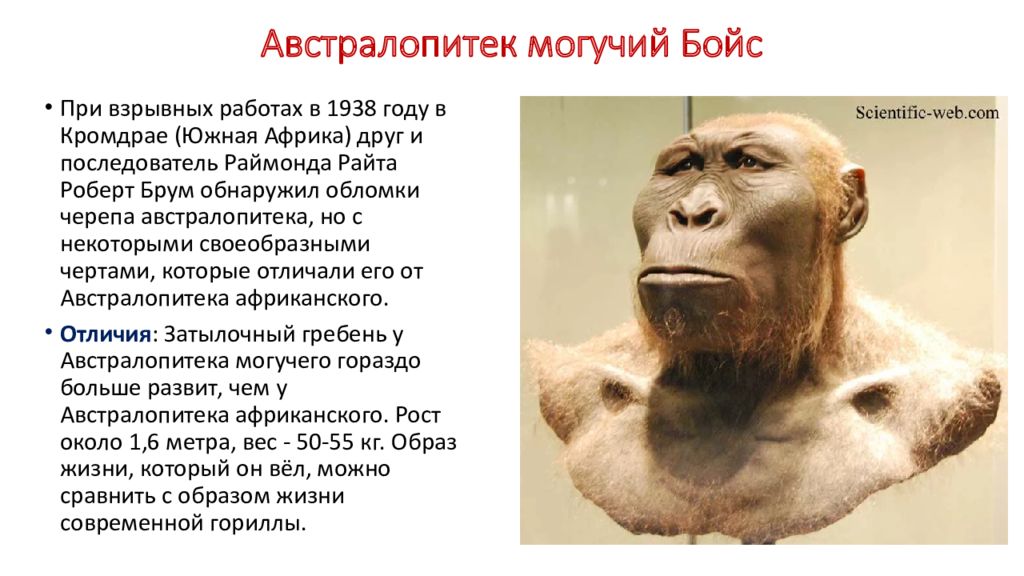

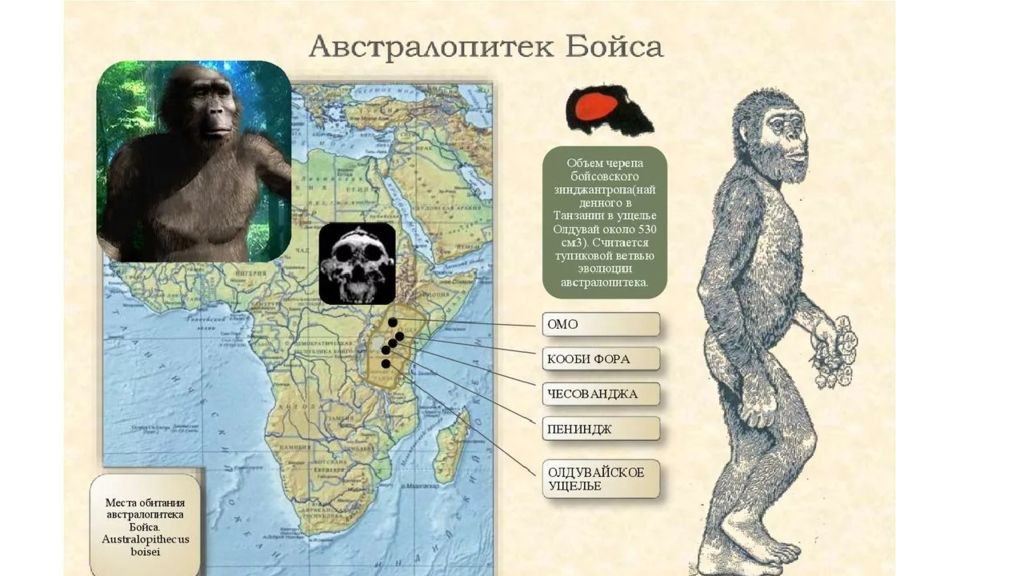

Слайд 50: Австралопитек могучий Бойс

При взрывных работах в 1938 году в Кромдрае (Южная Африка) друг и последователь Раймонда Райта Роберт Брум обнаружил обломки черепа австралопитека, но с некоторыми своеобразными чертами, которые отличали его от Австралопитека африканского. Отличия : Затылочный гребень у Австралопитека могучего гораздо больше развит, чем у Австралопитека африканского. Рост около 1,6 метра, вес - 50-55 кг. Образ жизни, который он вёл, можно сравнить с образом жизни современной гориллы.

Слайд 52: Древнейшие люди

Человек умелый H. habilis Человек работающий H. ergaster Человек прямоходящий H. erectus

Слайд 54

Летом 1960 года в Олдувайском ущелье, на северо-западе Танзании, Джонатан Лики и его спутники нашли ископаемые останки, принадлежавшие ребенку 11–12 лет. Кости пролежали в земле 1,75 млн лет. Особенности строения стопы доказывали, что существо ходило прямо. Новый гоминид сначала был назван презинджантропом, но через несколько лет появился другой научный термин — "человек умелый". Название вида указывает на использование примитивных каменных орудий, найденных рядом с костями в тех же геологических слоях. В Кении в 1961 году группа ученых раскопала останки гоминидов, обитавших в Африке 1,6–2,33 млн лет назад. Более полные образцы были обнаружены в 1972 году вблизи озера Туркана. Возраст находок составлял 1,9 млн лет.

Слайд 55

Найденный Лики человек умелый мог передвигаться на задних конечностях, как это делают современные люди. Возможно, он проводил ночь на деревьях, отдыхал и спасался в ветвях от хищников. Высказывались предположения, что H. hablilis является предком человека прямоходящего. Были специалисты, которые заявили, что найденное существо относится к роду Австралопитеки, представители которого вымерли и не встречаются на планете около 1 млн лет. Причина разногласий заключается в ошибочном предположении ученых, что эволюция человека является прямолинейной. Долгое время считалось, что один вид приматов давал начало другому. Позже возникла гипотеза о возможном сосуществовании в прошлом нескольких видов семейства гоминидов, как австралопитеков, так и людей. Возникла более сложная картина эволюции человека, чем та, которая существовала в начале и середине прошлого века.

Слайд 56

По многим чертам своей внешности представители вида H. hablilis напоминали австралопитеков. У них была обезьяноподобная внешность, что подразумевает короткое туловище и длинные, свисающие ниже колен верхние конечности, по размерам сравнимые с ногами. Есть предположения, что А. афарский, живший более 3 млн лет назад, был прямым предком H. hablilis. Близость этого вида к главной линии эволюции человека подтверждается характерным строением черепа. Рост самцов составлял приблизительно 1,5–1,6 м, масса тела — порядка 45 кг, самки были ниже. Особенности, которые отличали H. hablilis от австралопитеков: сравнительно большой мозг; мелкие зубы; выступающий нос; гибкая походка; вместимость черепа представителей вида H. hablilis составляла 630–700 см3

Слайд 57: ОБРАЗ ЖИЗНИ И ПИТАНИЕ ЧЕЛОВЕКА УМЕЛОГО

Изменение среды обитания могло вызвать появление разных приспособительных особенностей в строении туловища, конечностей, пищеварительной системы. Найденные вместе с ископаемыми останками гоминидов кости животных, пыльца, примитивные инструменты доказывают, что эти существа ели мясо, а также фрукты, насекомых и растения. Слово «умелый» в названии первого человека характеризует особенности строения кисти, приспособленной к захвату орудий труда. Древнейшие существа разбивали кости, чтобы извлечь питательный мозг из внутренней полости, объединялись для защиты от хищников и поисков еды. Есть данные, которые свидетельствуют о том, что именно тогда между женщинами и мужчинами возникло разделение труда. Сильный пол добывал мясо, а самки собирали растительные продукты. Приобретенные черты поведения были выгодными для выживания в изменившихся условиях среды обитания.

Слайд 58: Человек работающий H. ergaster

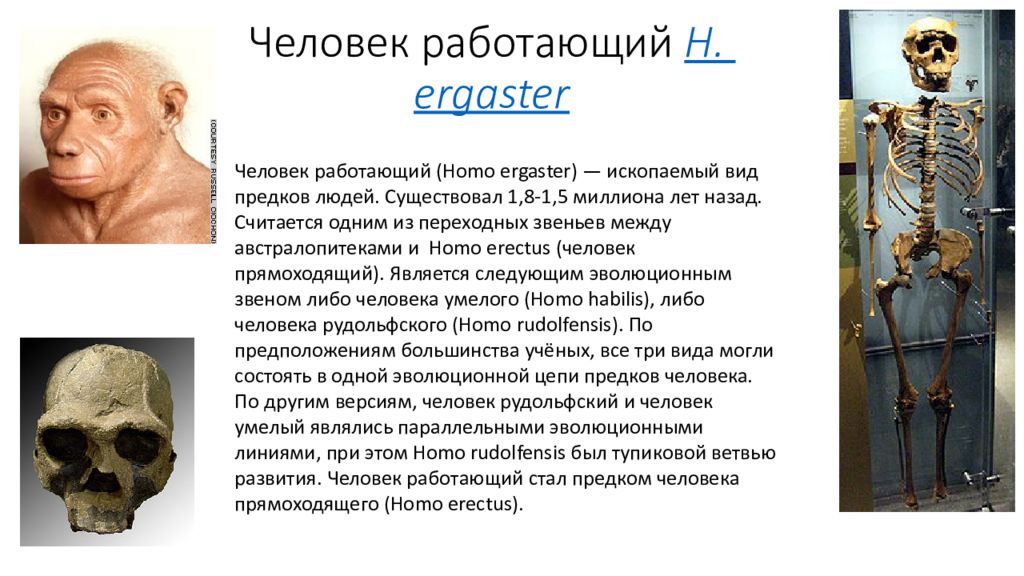

Человек работающий ( Homo ergaster ) — ископаемый вид предков людей. Существовал 1,8-1,5 миллиона лет назад. Считается одним из переходных звеньев между австралопитеками и Homo erectus (человек прямоходящий). Является следующим эволюционным звеном либо человека умелого ( Homo habilis ), либо человека рудольфского ( Homo rudolfensis ). По предположениям большинства учёных, все три вида могли состоять в одной эволюционной цепи предков человека. По другим версиям, человек рудольфский и человек умелый являлись параллельными эволюционными линиями, при этом Homo rudolfensis был тупиковой ветвью развития. Человек работающий стал предком человека прямоходящего ( Homo erectus ).

Слайд 59

Впервые останки Homo ergaster были найдены в 1971 году на восточном берегу озера Туркана в Кении. В 1984 году на озере Рудольф в Кении был найден скелет подростка человека работающего. Судя по исследованиям скелета, подростку было 9-12 лет и жил он 1,6-1,5 миллионов лет назад. Эту находку назвали «Мальчик из Турканы » или « Турканский мальчик». Это самый полный скелет представителя данного вида. Сохранность составляет 80-90%. Рост турканского мальчика составляет 1,6 м., а объём мозга — 900см³. Исследуя череп турканского мальчика, учёные обнаружили, что у человека работающего увеличилась лобная доля мозга, которая отвечает за абстрактное мышление, а также за речь. В связи с этим, многие палеоантропологи предполагают, что уже 1,6 миллиона лет назад у предков людей могла появиться примитивная речь. Судя по зубам, человек работающий потреблял много мяса, что говорит о том, что, по сравнению со своими предшественниками, данный вид научился очень эффективно охотиться на крупную и среднюю дичь. Также у Homo ergaster значительно увеличились размеры тела (1,7-1,8 м.). Увеличение роста также связывают с переходом на животную пищу.

Слайд 60

Человек работающий является изобретателем нового вида культуры обработки орудий труда. Если до него существовала лишь олдувайская культура, когда предки человека раскалывали камни, чтобы получить острый край, то Homo ergaster стал создавать обоюдоострые зубила, то есть обрабатывать камни более сложным способом, делая их острыми с двух сторон ( ашёлская культура). По той причине, что этот вид научился обрабатывать камни более сложным образом, его и назвали «работающим». Также человеку работающему приписывают начало использования огня. Следы самых древних кострищ датируются более миллиона лет назад, что может говорить о том, что Homo ergaster научился разжигать огонь. Хотя многие учёные выражают сомнения, и указывают как изобретателя огня его потомка — человека прямоходящего ( Homo erectus ).

Слайд 61: Человек прямоходящий H. erectus

Человек прямоходящий или Эректус ( Homo erectus ), также часто называют человеком выпрямленным (1,8 млн. лет назад — 24 тыс. лет назад). Ранее данный вид предков человека называли — архантропы. Данный вид людей древнейшей истории является непосредственным предком современных людей.

Слайд 62

Первые свидетельства существования относят к 1,8 миллионам лет назад. Судя по исследованиям учёных, эректусы могли произойти от Homo ergaster (человек работающий). География расселения и видового разнообразия Homo erectus была достаточно обширной. Изначально возникли в Африке. На востоке они достигли Индонезии, а на западе — Испании. Эректусы могли обитать на территории современной России — стоянки обнаружены в Воронежской, Калужской, Тульской и Волгоградской областях. В связи с этим их разделяют на несколько видов: человек-предшественник, североафриканский подвид атлантроп, родезийский человек из Замбии, гейдельбергский человек (обитавший в Европе), индонезийский питекантроп (яванский человек), китайский синантроп.

Слайд 63

Рост эректусов составлял 1,2-1,5 м. Объём мозга достигал 850—1200 см³. К этому времени человек обладал прямой походкой. Строение бедренной кости человека прямоходящего идентично строению таковой у современного человека. Homo erectus были значительно прогрессивнее своих предшественников в плане развития материальной культуры. В период от 1,8 мн. лет назад до 27 тысяч лет назад, эректусы научились пользоваться огнём и начали готовить пищу при помощи термической обработки. Изначально предки людей лишь поддерживали огонь, который получали от лесных пожарищ, однако впоследствии научились добывать его самостоятельно. Именно это изобретение, наравне с изобретением обработки камня, по мнению многих учёных, сделало предков людей в разы более превосходящими другие виды животных, поставило их на новый этап эволюционного развития, разделив историю буквально на до и после. Использование огня позволило уделить больше внимания развитию культуры изготовления орудий и одежды, сделало древних людей настоящими царями природы, по уму и способностям которых к ним не смог приблизиться никто. Из-за поедания мягкого обжаренного мяса стала уменьшаться челюсть, тем самым позволив более активно развиваться черепной коробке и мозгу.

Слайд 65

Неандертальцы ( Homo Sapiens neaderthalensis ) жили в Средиземноморском регионе Европы и на Ближнем Востоке. Они появились 100 тыс. лет назад, а 30 тыс. лет назад бесследно исчезли. Примерно 40 тыс. лет тому назад на смену неандертальцу пришел человек разумный ( Homo sapiens ). По месту первой находки – пещера Кро-Маньон в Южной Франции – этот тип человека иногда называют также кроманьонцем. В России уникальные находки этих людей были сделаны близ Воронежа и Владимира. Археологические исследования говорят о том, что кроманьонцы разработали новый способ изготовления каменных лезвий ножей, скребков, пил, наконечников, сверл и других каменных орудий – они откалывали от крупного камня отщепы и заостряли их. Около половины всех инструментов кроманьонцев было сделано из кости, которая прочнее и долговечнее дерева. Из этого материала кроманьонцы делали и такие новые орудия, как иглы с ушками, крючки для ловли рыбы, гарпуны, а также резцы, шила и скребки, чтобы скоблить шкуры животных и выделывать из них кожу.

Слайд 66

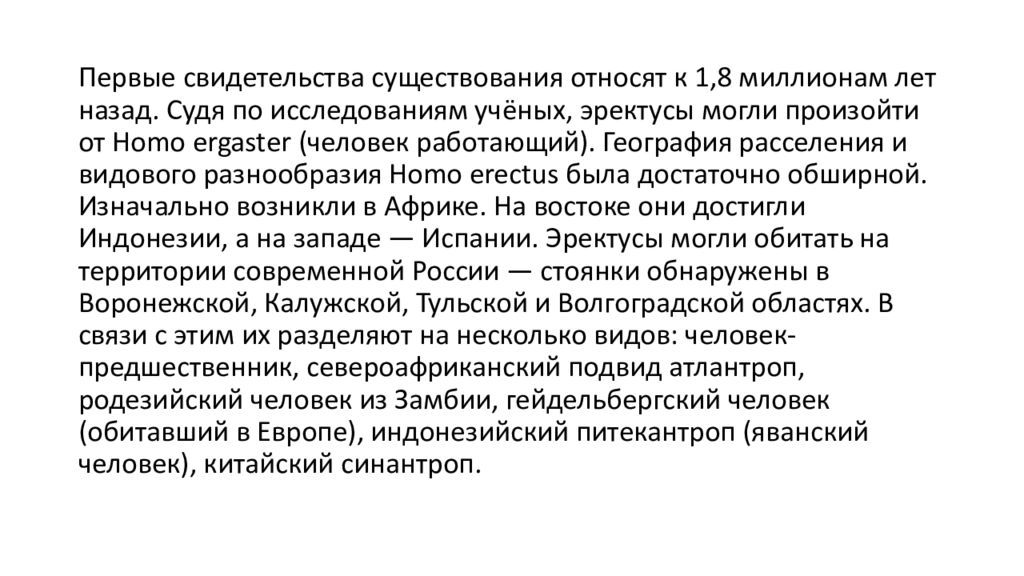

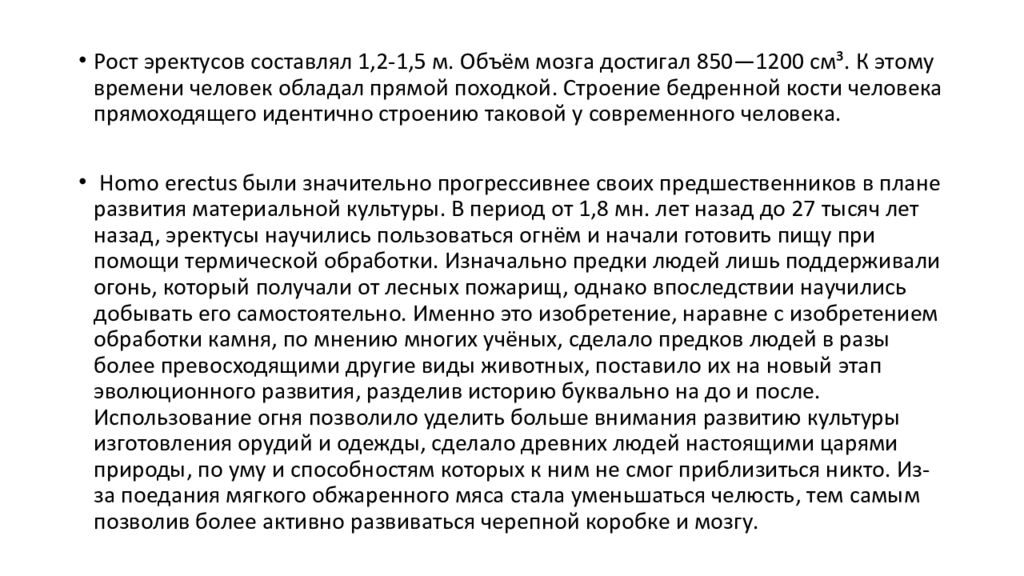

Различные части этих предметов крепились друг к другу при помощи жил, веревок из растительных волокон и клейких веществ. Перигорская и ориньякская культуры получили названия по тем местам во Франции, где были найдены не менее 80 различных видов каменных орудий данного типа. Значительно усовершенствовали кроманьонцы и способы охоты (загонная охота), добывая северного и благородного оленей, мамонтов, шерстистых носорогов, пещерных медведей, волков и других животных.

Слайд 67: Жизнь древних людей

В питании древних людей важную роль играла рыба. На реке ставили ловушки для некрупной рыбы, а более крупную били острогой. Но как действовали древние люди, когда река или озеро были широкими и глубокими? Рисунки на стенах пещер Северной Европы, сделанные 9-10 тыс. лет назад, изображают людей, которые в лодке преследуют северного оленя, плывущего по реке.