Слайд 2: Введение

Все знают, что радиоволны применяются во многих отраслях человеческой деятельности. Знаний о волнах этого типа накопилось очень много. Я попытался провести небольшую систематизацию большого количества информации по данной теме. Перед тем как мы начнем вести разговор о радиоволнах, кратко рассмотрим электромагнитные волны, т.к. радиоволны и есть электромагнитные волны, по своей природе. Поэтому нужно знать о волнах какой природы мы будем далее вести разговор.

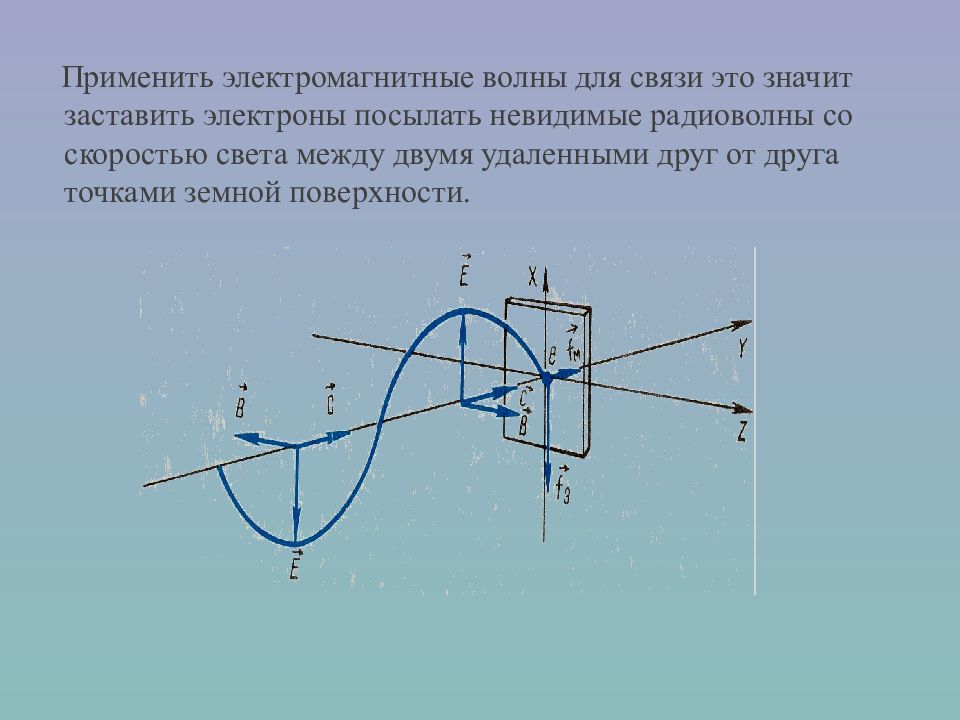

Слайд 3

Применить электромагнитные волны для связи это значит заставить электроны посылать невидимые радиоволны со скоростью света между двумя удаленными друг от друга точками земной поверхности.

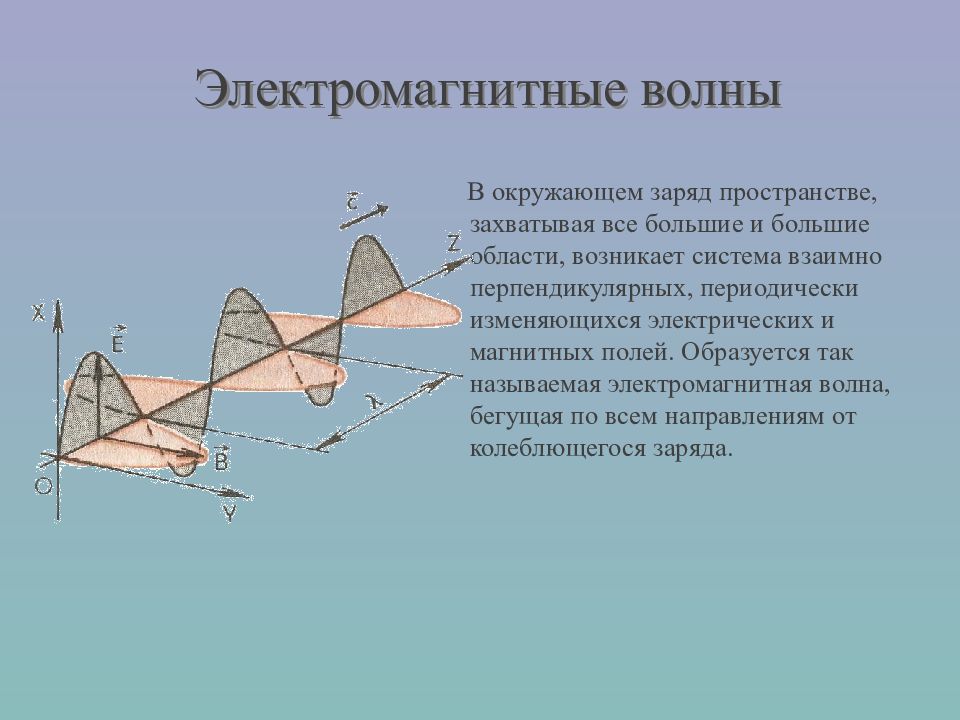

Слайд 4: Электромагнитные волны

При ускоренном движении заряда (колебании) возникают электромагнитные волны. Электромагнитные волны

Слайд 5: Электромагнитные волны

В окружающем заряд пространстве, захватывая все большие и большие области, возникает система взаимно перпендикулярных, периодически изменяющихся электрических и магнитных полей. Образуется так называемая электромагнитная волна, бегущая по всем направлениям от колеблющегося заряда. Электромагнитные волны

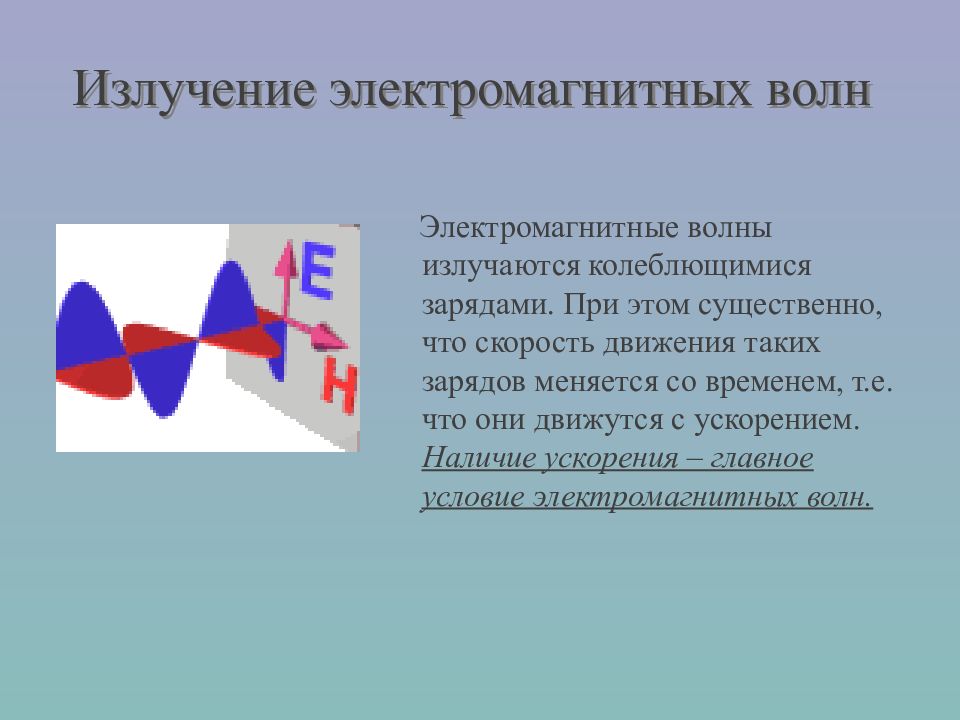

Слайд 6: Излучение электромагнитных волн

Электромагнитные волны излучаются колеблющимися зарядами. При этом существенно, что скорость движения таких зарядов меняется со временем, т.е. что они движутся с ускорением. Наличие ускорения – главное условие электромагнитных волн. Излучение электромагнитных волн

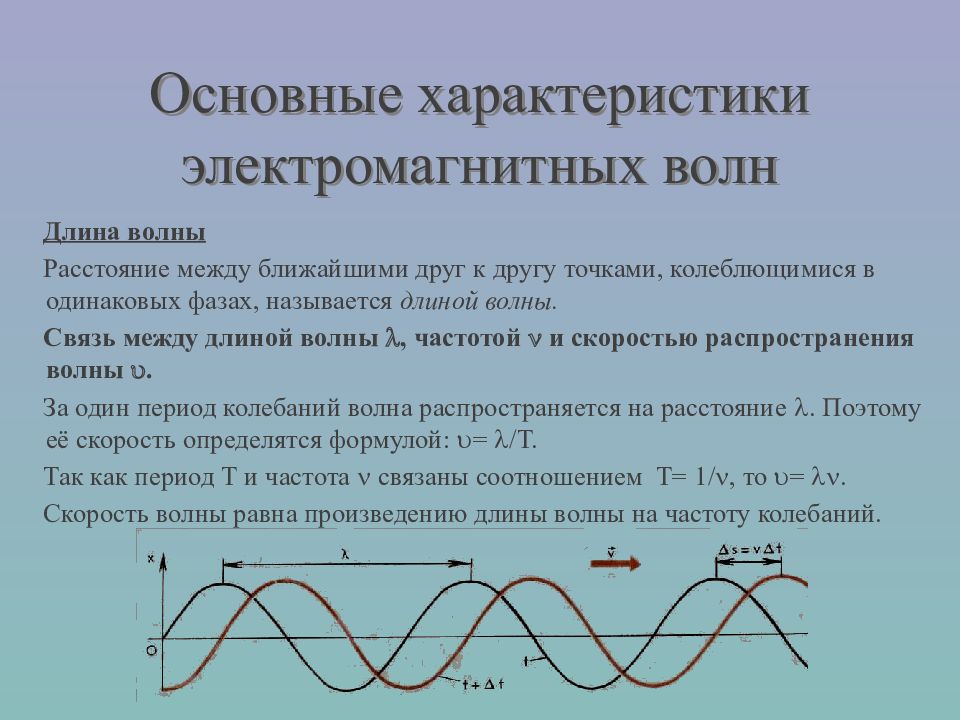

Слайд 7: Основные характеристики электромагнитных волн

Длина волны Расстояние между ближайшими друг к другу точками, колеблющимися в одинаковых фазах, называется длиной волны. Связь между длиной волны , частотой и скоростью распространения волны . За один период колебаний волна распространяется на расстояние . Поэтому её скорость определятся формулой: = /T. Так как период Т и частота связаны соотношением Т= 1/, то = . Скорость волны равна произведению длины волны на частоту колебаний.

Слайд 8

Электромагнитные волны длиной от долей миллиметра до нескольких километров находят исключительно широкое применение в современной науке и технике.

Слайд 9

Сделаем более подробный обзор особенностей радиоволн. Они широко используются в устройствах связи (радиосвязь, телевидение, радиоуправление, космическая связь и др.)

Слайд 10: Радиоволны

Радиоволны – электромагнитные волны с частотой в диапазоне 10 3 -10 12 Гц и длиной волны 10 4 -10 -4 м.

Слайд 11: Радиоволны

Рассмотрим основные свойства радиоволн, благодаря которым они нашли широкое применение.

Слайд 12

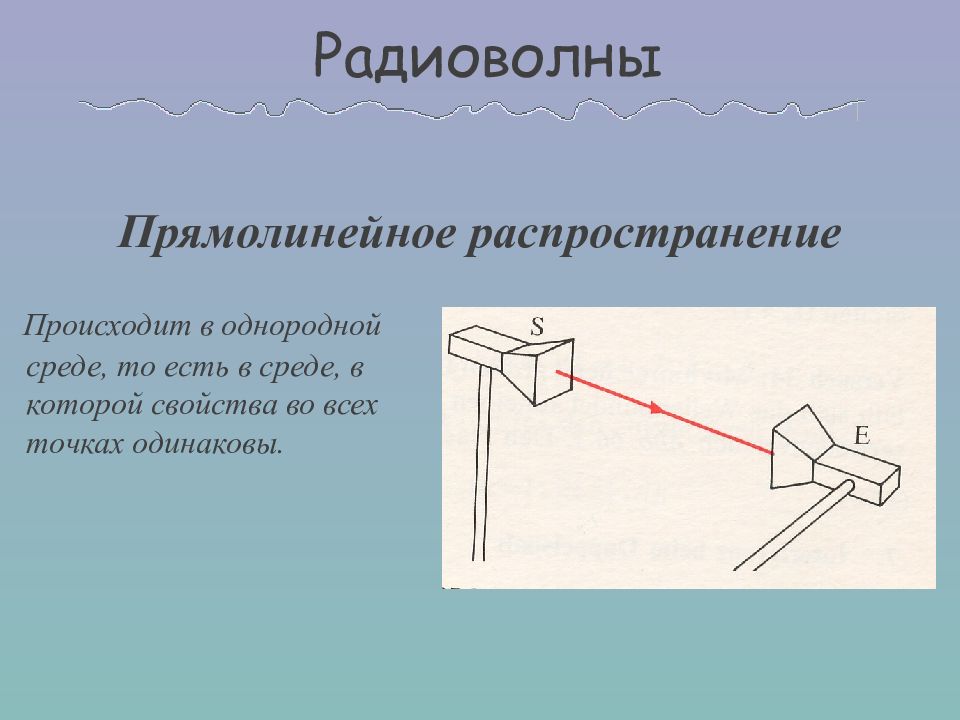

Радиоволны Прямолинейное распространение Происходит в однородной среде, то есть в среде, в которой свойства во всех точках одинаковы.

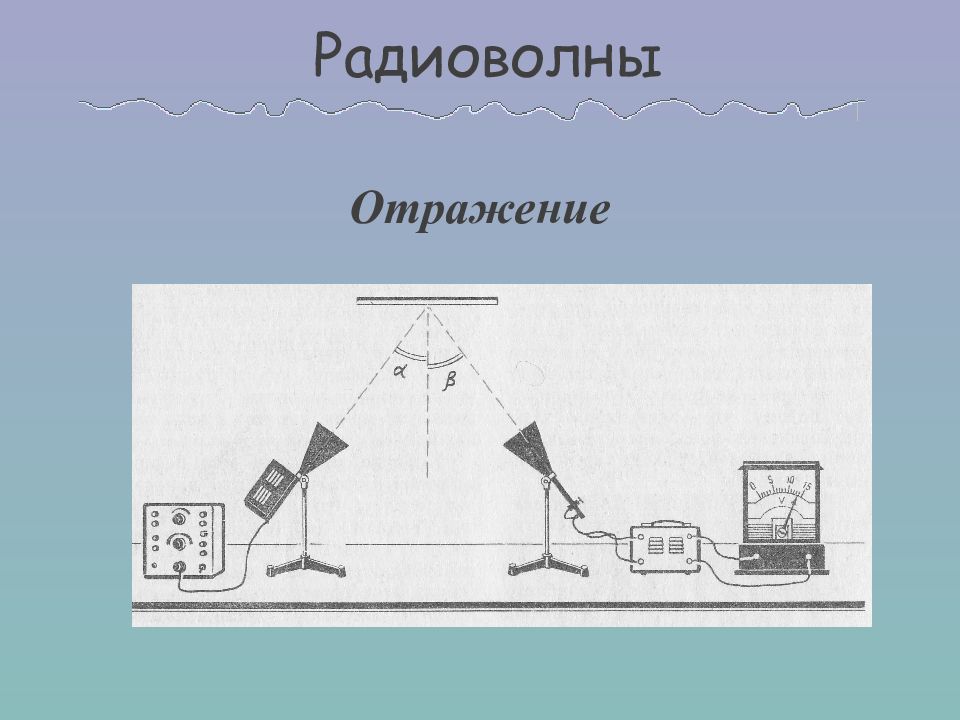

Слайд 14

Происходит под углом, равным углу падения, как и в случае световых и механических волн. Отражение Радиоволны

Слайд 15: Преломление

Электромагнитные волны изменяют свое направление (преломляются) на границе раздела двух сред. Радиоволны Преломление Нет напряжения Есть напряжение

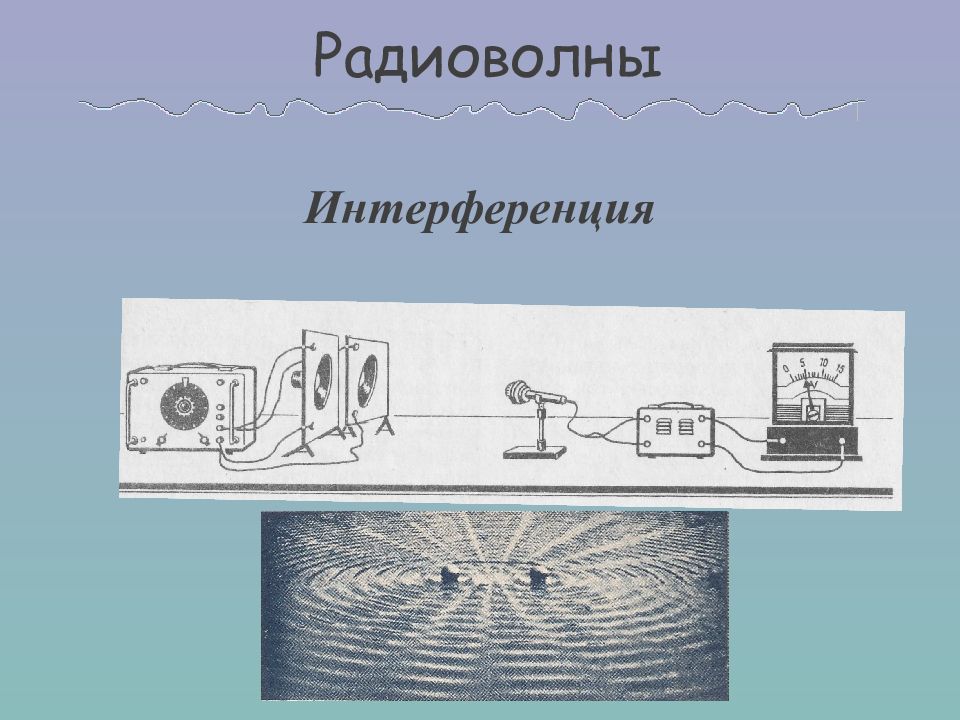

Слайд 17: Интерференция

Это явление наблюдается при сложении в пространстве нескольких волн. В различных точках пространства получается увеличение или уменьшение амплитуды результирующей волны в зависимости от соотношения фаз складывающихся волн. Радиоволны Интерференция

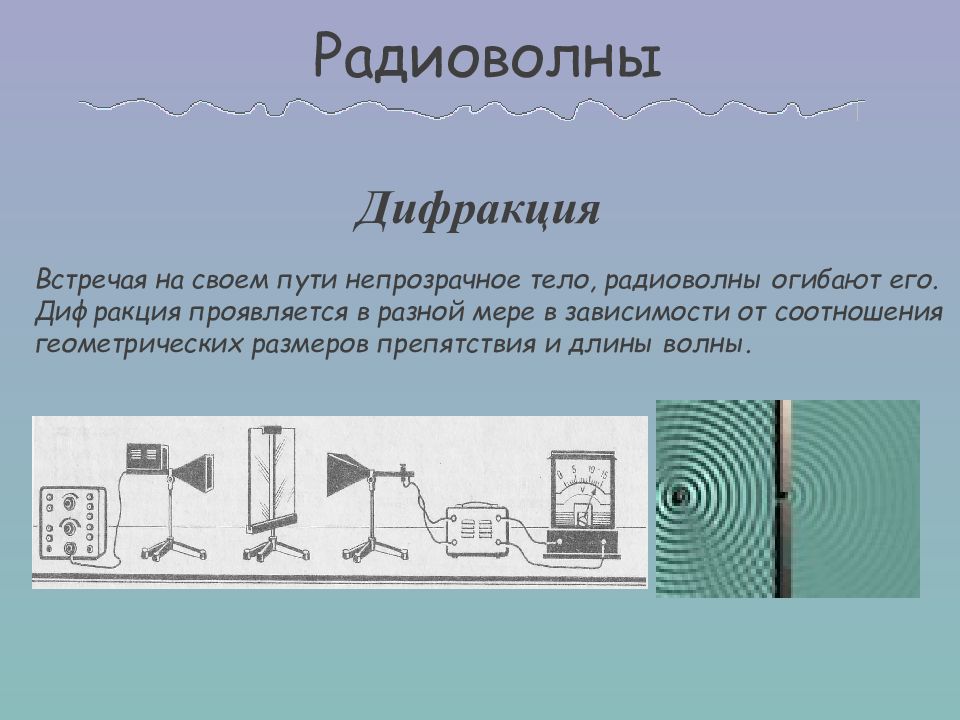

Слайд 18: Дифракция

Встречая на своем пути непрозрачное тело, радиоволны огибают его. Дифракция проявляется в разной мере в зависимости от соотношения геометрических размеров препятствия и длины волны. Радиоволны Дифракция

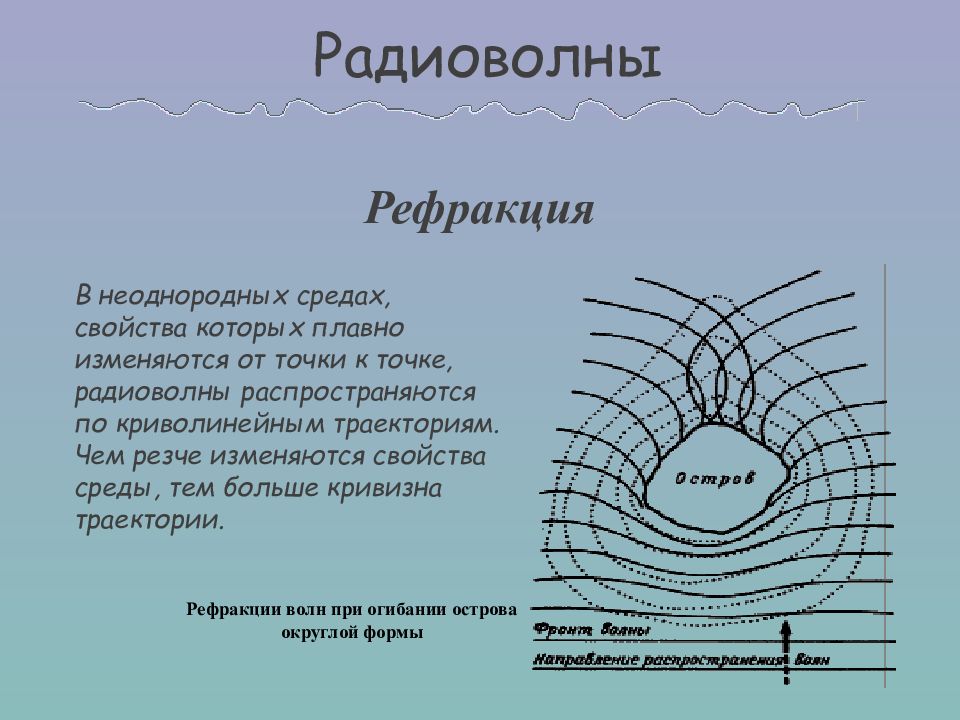

Слайд 19: Рефракция

В неоднородных средах, свойства которых плавно изменяются от точки к точке, радиоволны распространяются по криволинейным траекториям. Чем резче изменяются свойства среды, тем больше кривизна траектории. Радиоволны Рефракция Рефракции волн при огибании острова округлой формы

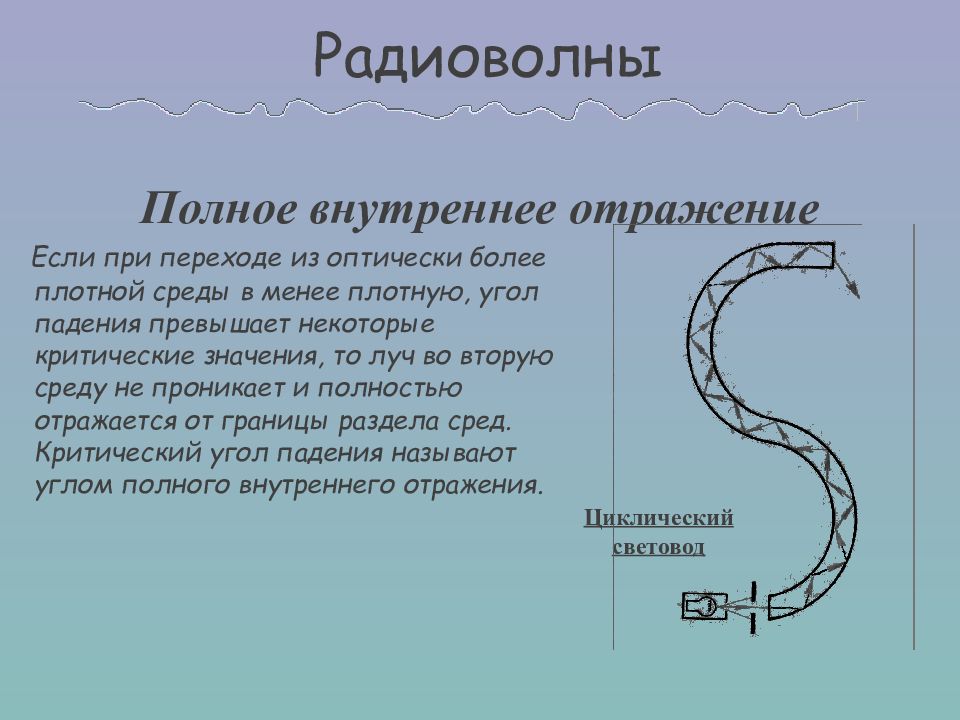

Слайд 20: Полное внутреннее отражение

Если при переходе из оптически более плотной среды в менее плотную, угол падения превышает некоторые критические значения, то луч во вторую среду не проникает и полностью отражается от границы раздела сред. Критический угол падения называют углом полного внутреннего отражения. Радиоволны Полное внутреннее отражение Циклический световод

Слайд 21: Спектр радиоволн

1. Мириаметровые (сверхдлинные) 10 3 до 3·10 4 Г ц (радионавигация, грозовое предупреждение); 2. Ки лометровые (длинные) 10 4 до 3·10 5 Гц (радиосвязь, радионавигация); 3. Гектометровые (средние) 3·10 5 до 3·10 6 гц (радиосвязь, радиовещание, радионавигация); 4. Декаметровые (короткие) 3·10 6 до 3·10 7 гц (радиосвязь, ра д иовещание); 5. Ультракороткие: 1. метровые 3·10 7 до 3·10 8 гц 2. дециметровые 3·10 8 до 3·10 9 гц 3. сантиметровые 3·10 9 до 3·10 10 гц 6. Миллиметровые 3·10 10 до 3·10 11 гц 7. Дециметровые 3·10 11 до 3·10 12 гц Радиосвязь, радиовещание, телевидение, радиолокация, радиорелейная связь, радионавигация и др.

Слайд 22: Особенности спектров

Длинные волны - при распространении огибают встречающиеся на пути препятствия: леса, горы, возвышенности. Но энергия длинных волн в значительной степени поглоща е тся земной поверхностью. Поэтому для осуществления радиосвязи на длинных волнах требуется передатчик большой мощности (мощность радиовещательных станций достигает сотен и даже тысяч киловатт). Особенности спектров

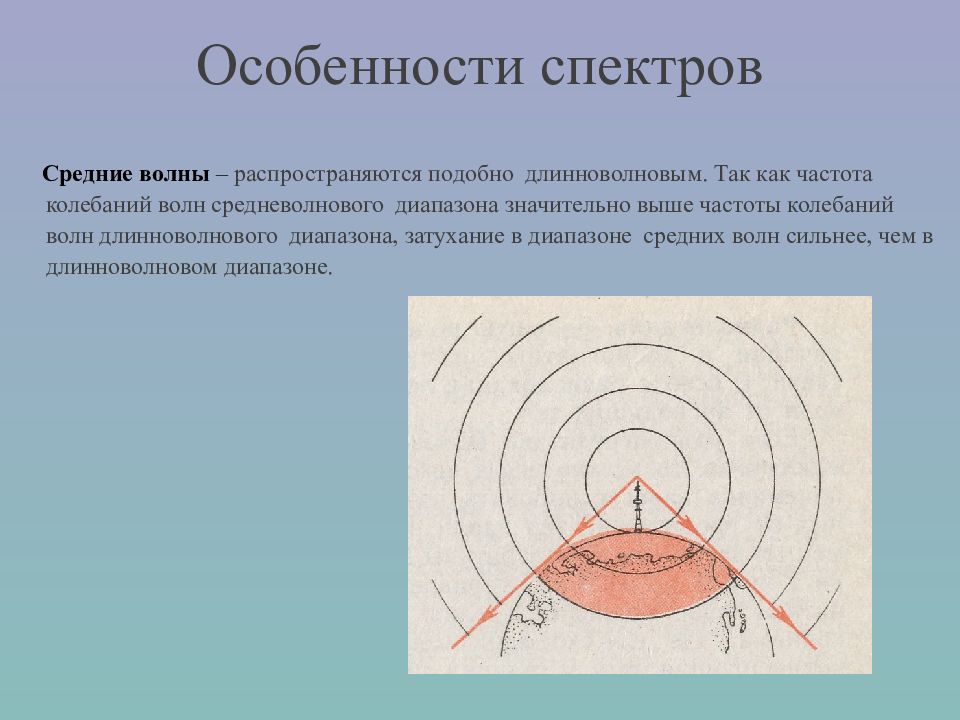

Слайд 23: Особенности спектров

Средние волны – распространяются подобно длинноволновым. Так как частота колебаний волн средневолнового диапазона значительно выше частоты колебаний волн длинноволнового диапазона, затухание в диапазоне средних волн сильнее, чем в длинноволновом диапазоне. Особенности спектров

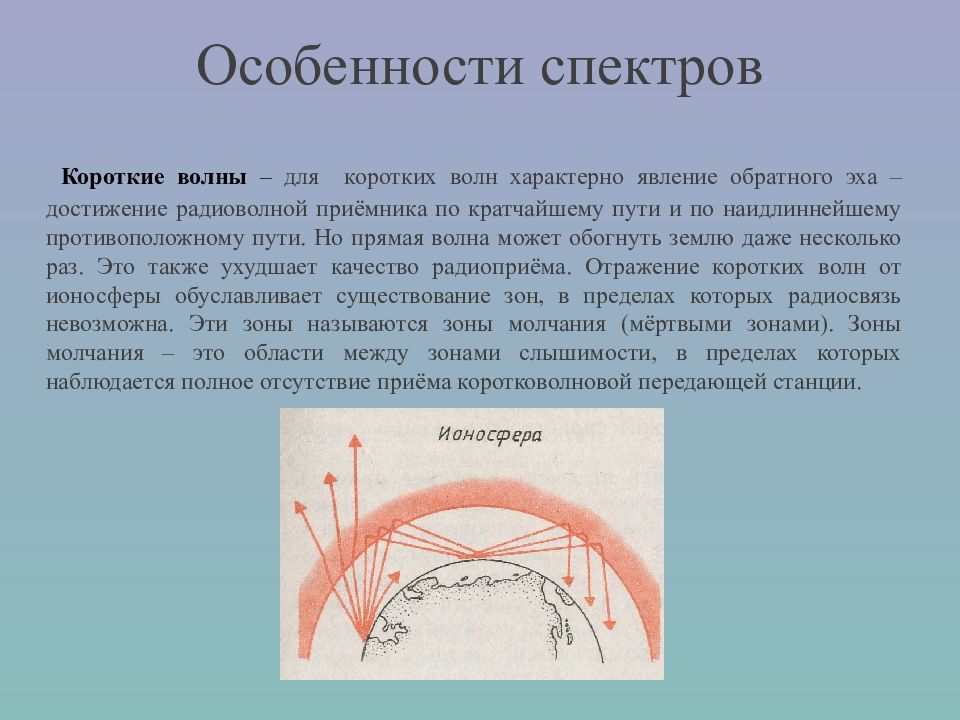

Слайд 24: Особенности спектров

Короткие волны – д ля коротких волн характерно явление обратного эха – достижение радиоволной приёмника по кратчайшему пути и по наидлиннейшему противоположному пути. Но прямая волна может обогнуть землю даже несколько раз. Это также ухудшает качество радиоприёма. Отражение коротких волн от ионосферы обуславливает существование зон, в пределах которых радиосвязь невозможна. Эти зоны называются зоны молчания (мёртвыми зонами). Зоны молчания – это области между зонами слышимости, в пределах которых наблюдается полное отсутствие приёма коротковолновой передающей станции. Особенности спектров

Слайд 25: Особенности спектров

Ультракороткие волны (УКВ) - УКВ не отражаются от ионосферы. В нижних слоях атмосферы происходит сильное затухание УКВ. Явление дифракции при радиосвязи на УКВ практически не наблюдается. Поэтому можно считать, что УКВ вблизи земной поверхности распространяются прямолинейно, т.е. в пределах прямой видимости. Но под влиянием тропосферы и ионосферы УКВ распространяются значительно дальше прямой видимости, так как вследствие неоднородности электрических свойств нижних слоёв атмосферы в них происходит преломление УКВ в направлении к земной поверхности. Это явление называется атмосферной рефракцией. Особенности спектров Автомагнитола fm укв

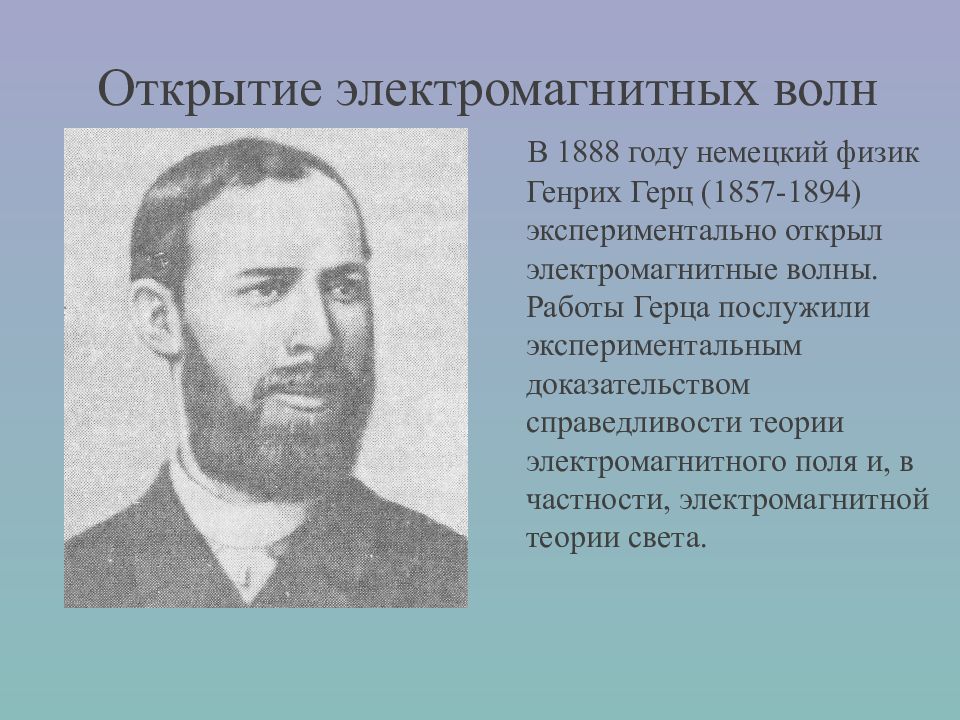

Слайд 27: Открытие электромагнитных волн

В 1888 году немецкий физик Генрих Герц (1857-1894) экспериментально открыл электромагнитные волны. Работы Герца послужили экспериментальным доказательством справедливости теории электромагнитного поля и, в частности, электромагнитной теории света.

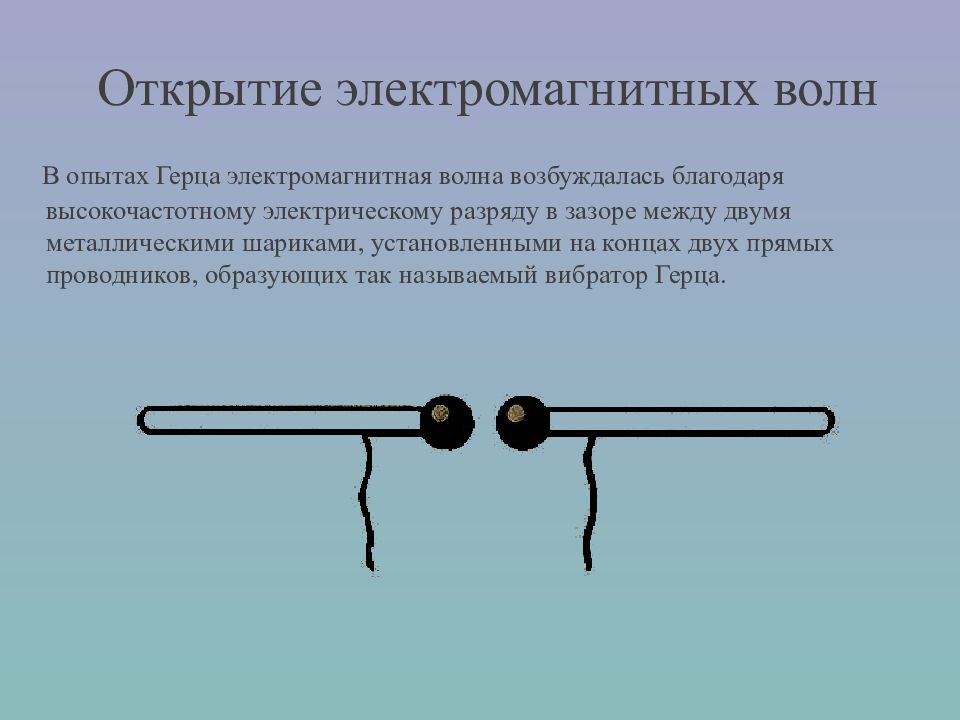

Слайд 28

В опытах Герца электромагнитная волна возбуждалась благодаря высокочастотному электрическому разряду в зазоре между двумя металлическими шариками, установленными на концах двух прямых проводников, образующих так называемый вибратор Герца. Открытие электромагнитных волн

Слайд 29

Электромагнитные волны регистрировались Герцем с помощью приемного вибратора (резонатора), представляющего собой такое же устройство, как и излучающий вибратор. Под действием переменного электрического поля электромагнитной волны в приемном вибраторе возбуждаются колебания тока. Герц обнаруживал эти колебания, наблюдая искорки в очень маленьком промежутке между проводниками приемного вибратора. Открытие электромагнитных волн

Слайд 30

У этого прибора есть маленький недостаток – он не действительный на больших расстояниях, так как земля обладает магнитным полем и заглушает импульсы передающего устройства. Т.е. эти импульсы не доходят до принимающего устройства или доходят, но не такие мощные чтобы принимающее устройство «почувствовало» эти импульсы. Но Герц дал идею создания беспроводной связи. Открытие электромагнитных волн Передающее Принимающее Телеграф

Слайд 31: Изобретение радио

Опыты Герца, описание которых появилось в 1888 г., заинтересовали физиков всего мира. Ученые стали искать пути усовершенствования излучателя и приемника электромагнитных волн. Передающее Принимающее Телеграф

Слайд 32: Изобретение радио

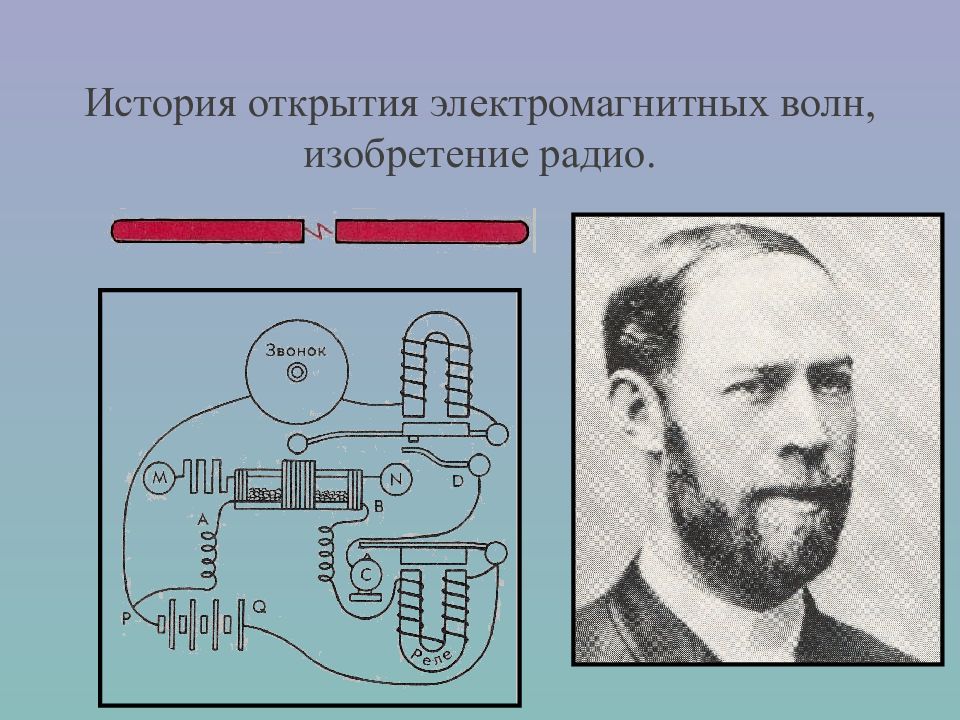

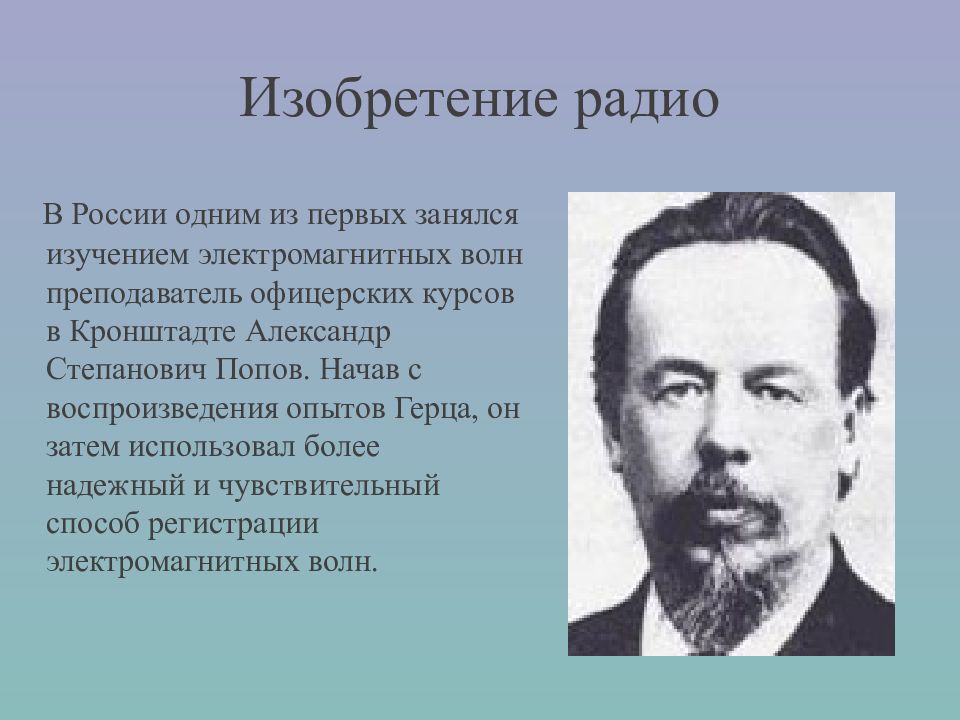

В России одним из первых занялся изучением электромагнитных волн преподаватель офицерских курсов в Кронштадте Александр Степанович Попов. Начав с воспроизведения опытов Герца, он затем использовал более надежный и чувствительный способ регистрации электромагнитных волн. Изобретение радио

Слайд 33: Изобретение радио

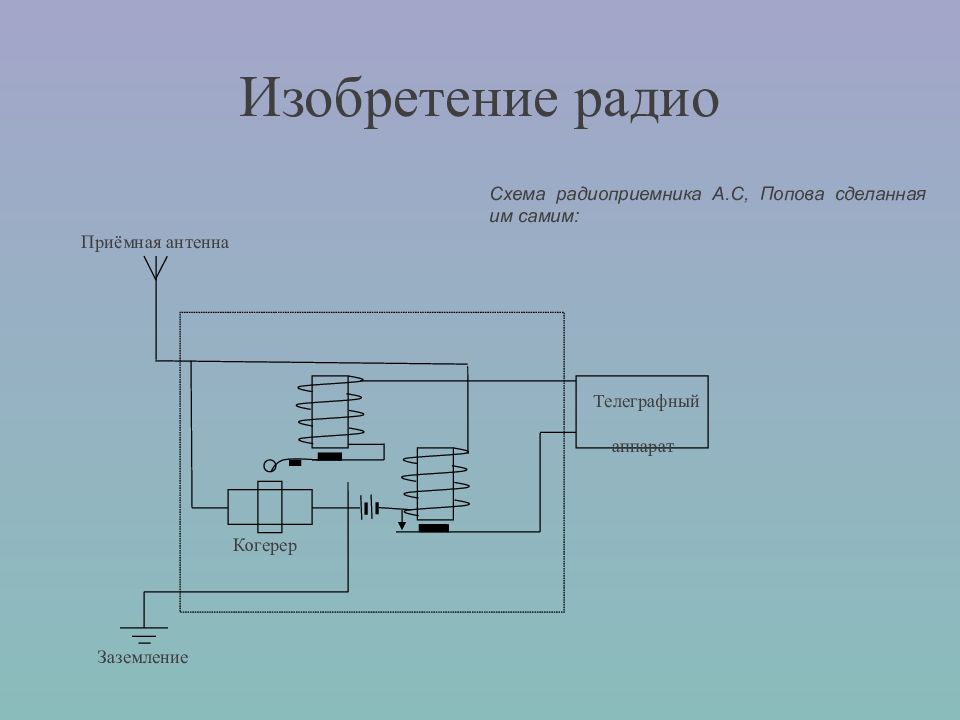

Телеграфный аппарат Когерер Заземление Приёмная антенна Схема радиоприемника А.С, Попова сделанная им самим:

Слайд 34: Изобретение радио

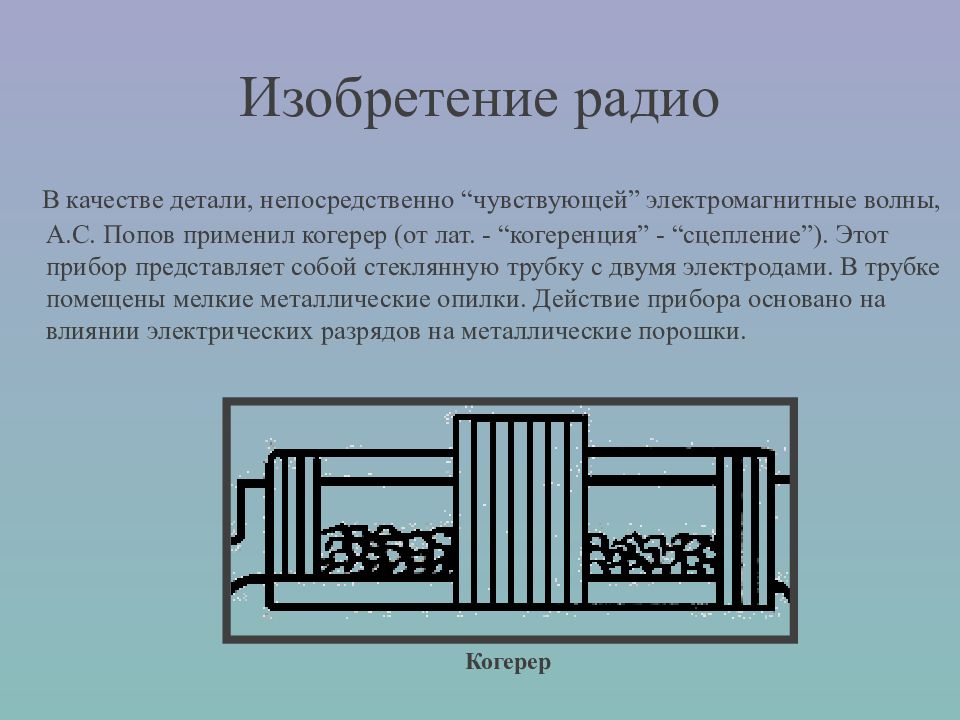

В качестве детали, непосредственно “чувствующей” электромагнитные волны, А.С. Попов применил когерер (от лат. - “когеренция” - “сцепление”). Этот прибор представляет собой стеклянную трубку с двумя электродами. В трубке помещены мелкие металлические опилки. Действие прибора основано на влиянии электрических разрядов на металлические порошки. Изобретение радио Когерер

Слайд 35: Основы радиопередачи и радиоприема

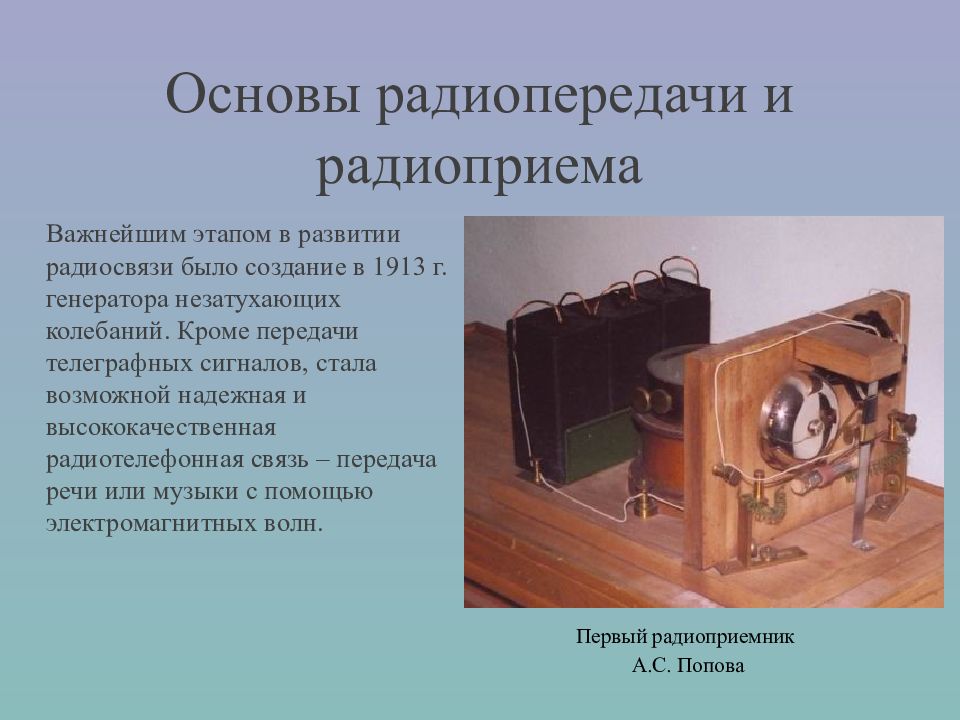

Важнейшим этапом в развитии радиосвязи было создание в 1913 г. генератора незатухающих колебаний. Кроме передачи телеграфных сигналов, стала возможной надежная и высококачественная радиотелефонная связь – передача речи или музыки с помощью электромагнитных волн. Первый радиоприемник А.С. Попова

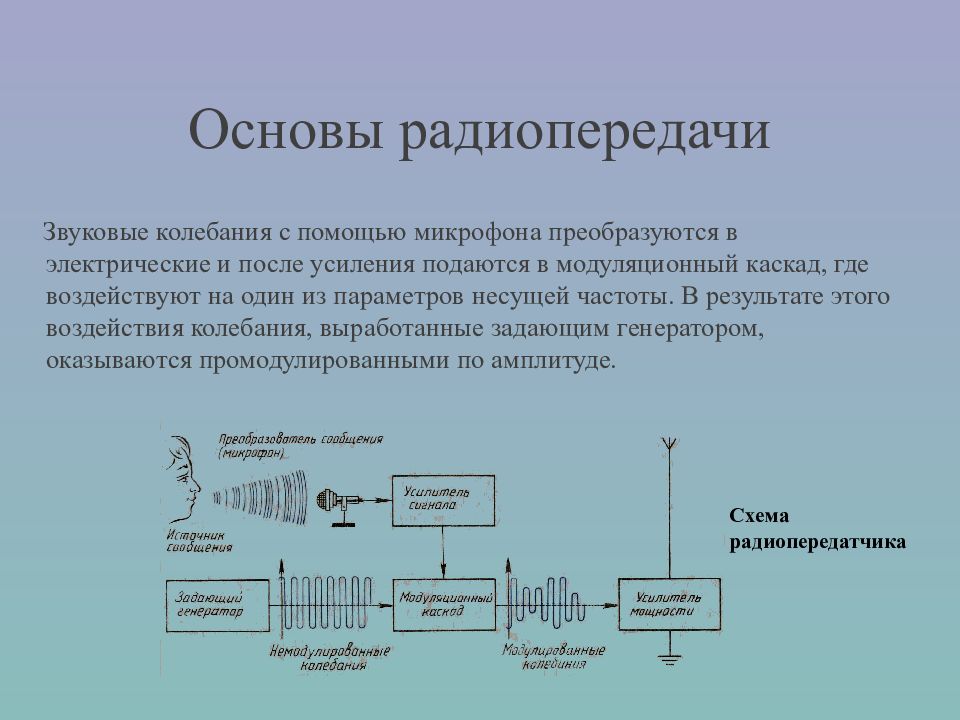

Слайд 36: Основы радиопередачи

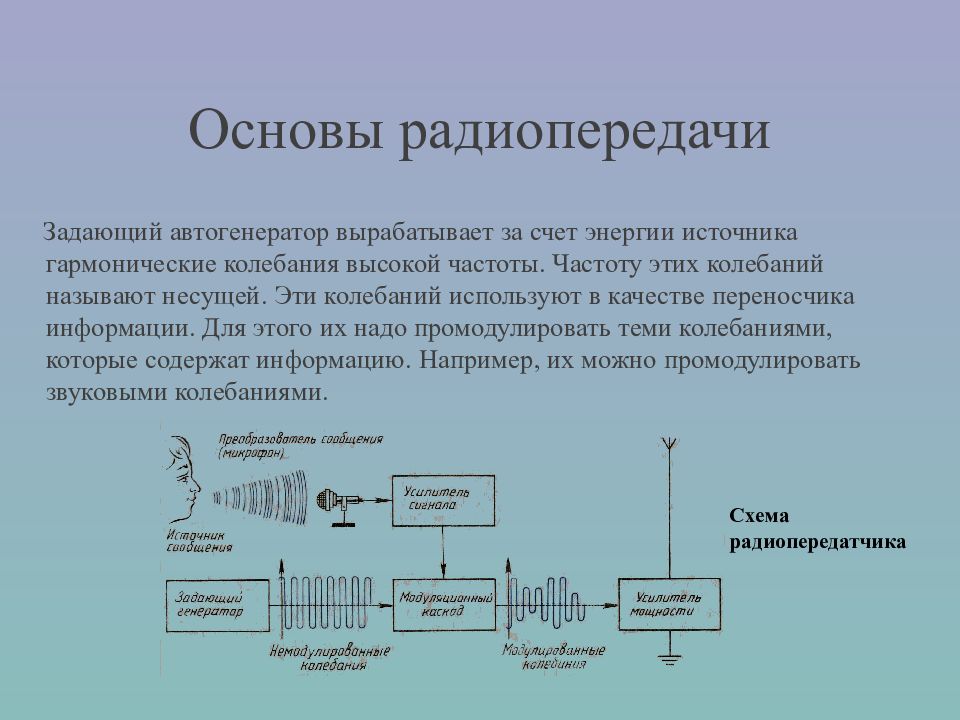

Задающий автогенератор вырабатывает за счет энергии источника гармонические колебания высокой частоты. Частоту этих колебаний называют несущей. Эти колебаний используют в качестве переносчика информации. Для этого их надо промодулировать теми колебаниями, которые содержат информацию. Например, их можно промодулировать звуковыми колебаниями. Схема радиопередатчика

Слайд 37: Основы радиопередачи

Звуковые колебания с помощью микрофона преобразуются в электрические и после усиления подаются в модуляционный каскад, где воздействуют на один из параметров несущей частоты. В результате этого воздействия колебания, выработанные задающим генератором, оказываются промодулированными по амплитуде. Основы радиопередачи Схема радиопередатчика

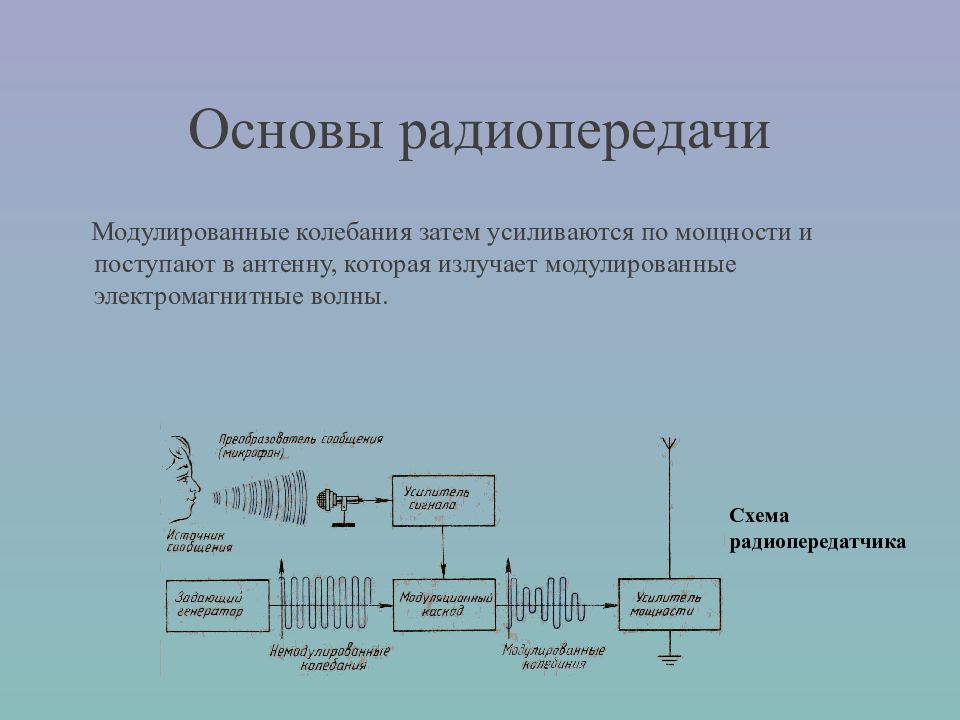

Слайд 38: Основы радиопередачи

Модулированные колебания затем усиливаются по мощности и поступают в антенну, которая излучает модулированные электромагнитные волны. Основы радиопередачи Схема радиопередатчика

Слайд 39: Основы радиоприема

Электромагнитные волны, излучаемые радиопередающей станцией, необходимо каким-то образом «поймать» и выделить из них ту информацию, которую они несли. Для этой цели служат радиоприемники. Существует большое число типов радиоприемников, но принцип работы у них одинаков.

Слайд 40: Основы радиоприема

Прохождение сигнала в радиоприемнике начинается с «улавливания» электромагнитной волны приёмной антенной. Этот процесс состоит в том, что электрическое поле электромагнитной волны возбуждает в антенне вынужденные электрические колебания. Основы радиоприема

Слайд 41: Основы радиоприема

Если антенной является полупроводниковый вибратор, то в ней могут возникнуть только колебания определенной частоты. Такие антенны применяют при связи на строго определенной длине волны. Их называют настроенными антеннами. Настроенные антенны применяют, например, для приема телевизионных программ. Основы радиоприема

Слайд 42: Основы радиоприема

Обычные же радиоприемники должны одинаково хорошо принимать радиоволны различной длины, приходящие от разных передающих радиовещательных станций. Это достигается применением ненастроенной, всеволновой антенны.

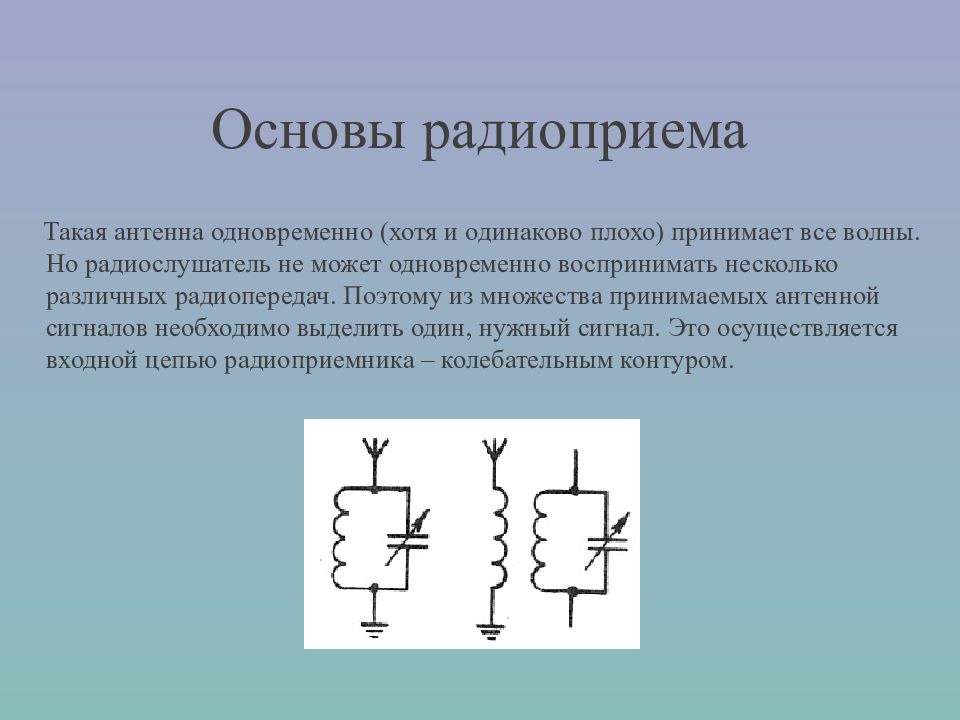

Слайд 43: Основы радиоприема

Такая антенна одновременно (хотя и одинаково плохо) принимает все волны. Но радиослушатель не может одновременно воспринимать несколько различных радиопередач. Поэтому из множества принимаемых антенной сигналов необходимо выделить один, нужный сигнал. Это осуществляется входной цепью радиоприемника – колебательным контуром.

Слайд 44: Приемник прямого усиления

В этом приемнике колебания радиочастоты, выделенные приемным контуром (входная цепь), сначала подаются в усилитель, а затем (после усиления) детектируются. Выделенные детекторным каскадом колебания низкой частоты усиливаются усилителем звуковой частоты и после этого подаются на громкоговоритель.

Слайд 45: Основы телевидения

В основе телевизионной передачи изображений лежат три физических процесса: 1) преобразование оптического изображения в электрические сигналы; 2) передача электрических сигналов по каналам связи; 3) преобразование переданных электрических сигналов в оптическое изображение.

Слайд 46: Основы телевидения

Для преобразования оптического изображения в электрические сигналы использовано явление фотоэффекта, изученное А. Г. Столетовым.

Слайд 47: Основы телевидения

Для передачи телевизионных сигналов используется радиосвязь, основоположником которой был А. С. Попов.

Слайд 48: Основы телевидения

Идея воспроизведения изображения на люминесцирующем экране принадлежит Б.Л. Розингу.

Слайд 49: Основы телевидения

Русский инженер-изобретатель 30-х гг. В. К. 3 в о р ы к и н разработал первую передающую телевизионную трубку — иконоскоп.

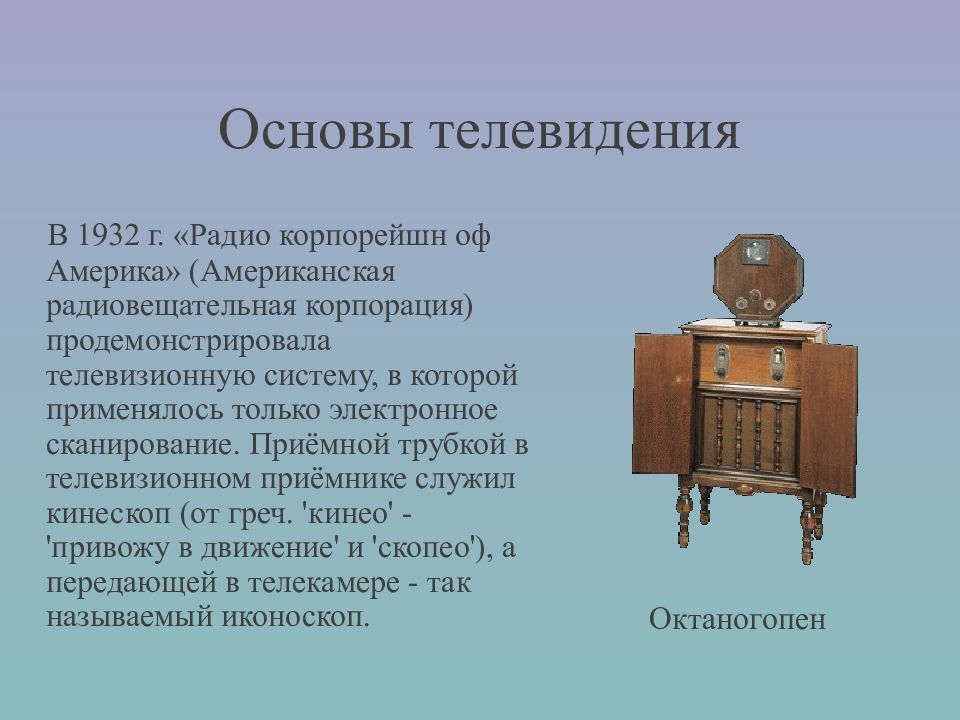

Слайд 50: Основы телевидения

В 1932 г. « Радио корпорейшн оф Америка » (Американская радиовещательная корпорация) продемонстрировала телевизионную систему, в которой применялось только электронное сканирование. Приёмной трубкой в телевизионном приёмнике служил кинескоп (от греч. 'кинео' - 'привожу в движение' и 'скопео'), а передающей в телекамере - так называемый иконоскоп. Октаногопен

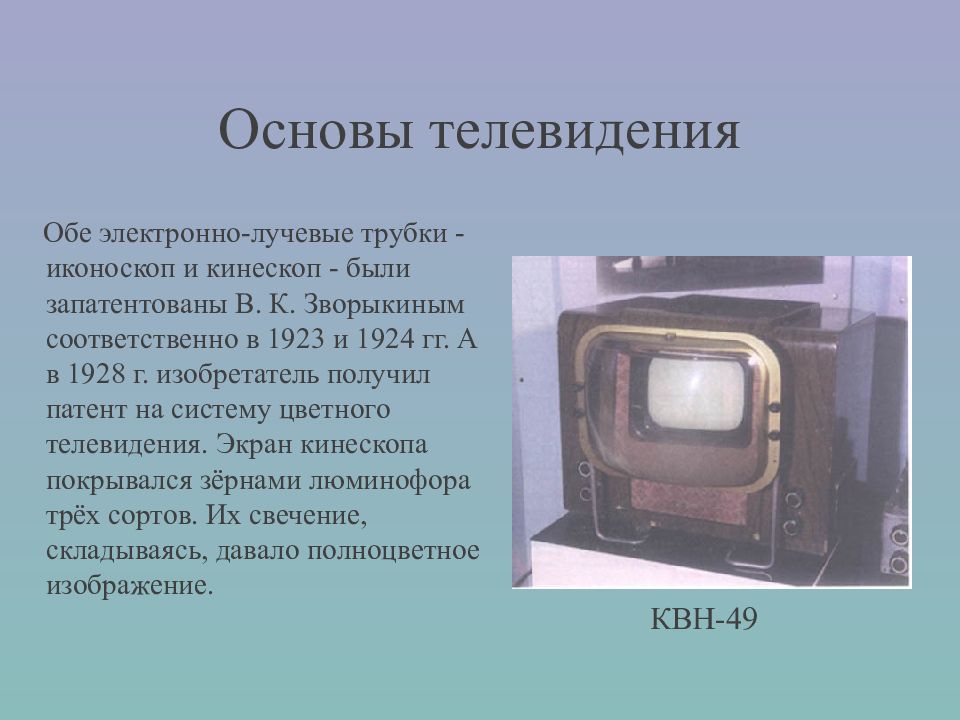

Слайд 51: Основы телевидения

Обе электронно-лучевые трубки - иконоскоп и кинескоп - были запатентованы В. К. Зворыкиным соответственно в 1923 и 1924 гг. А в 1928 г. изобретатель получил патент на систему цветного телевидения. Экран кинескопа покрывался зёрнами люминофора трёх сортов. Их свечение, складываясь, давало полноцветное изображение. КВН-49

Слайд 52: Основы телевидения

Идея последовательной передачи изображения по элементам была предложена почти одновременно португальским ученым Де Пайва и русским ученым П. И. Бахметьевым.

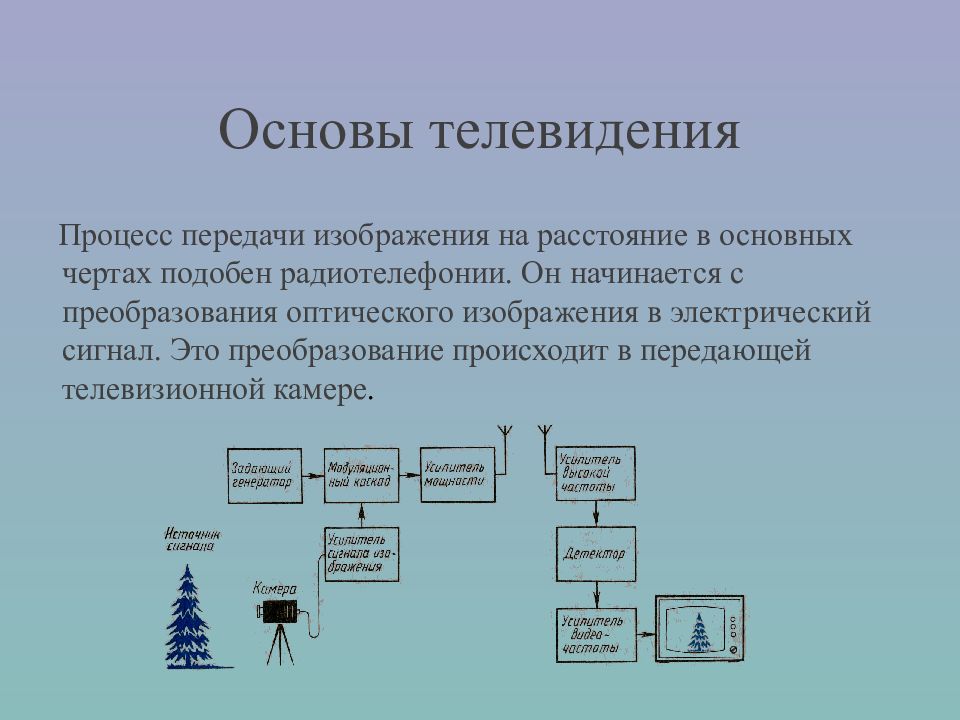

Слайд 53: Основы телевидения

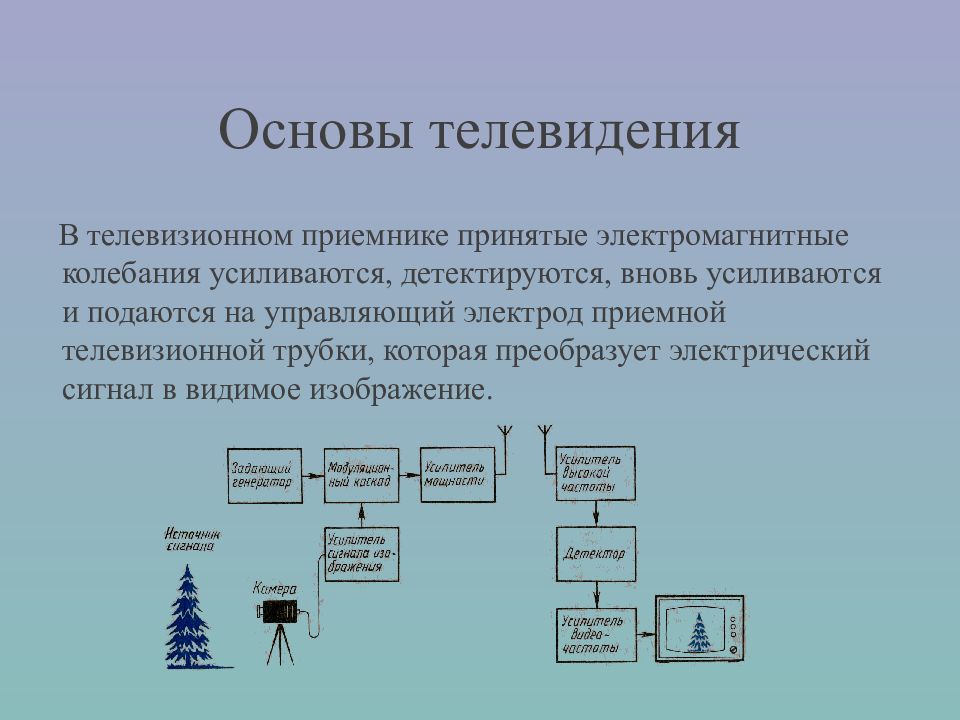

Процесс передачи изображения на расстояние в основных чертах подобен радиотелефонии. Он начинается с преобразования оптического изображения в электрический сигнал. Это преобразование происходит в передающей телевизионной камере.

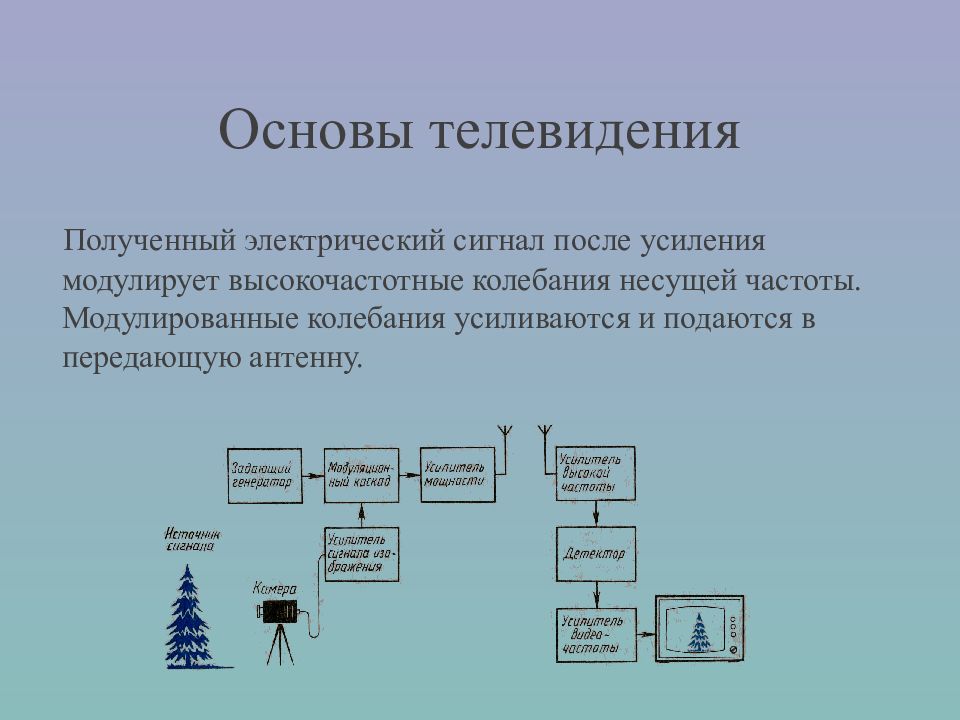

Слайд 54: Основы телевидения

Полученный электрический сигнал после усиления модулирует высокочастотные колебания несущей частоты. Модулированные колебания усиливаются и подаются в передающую антенну.

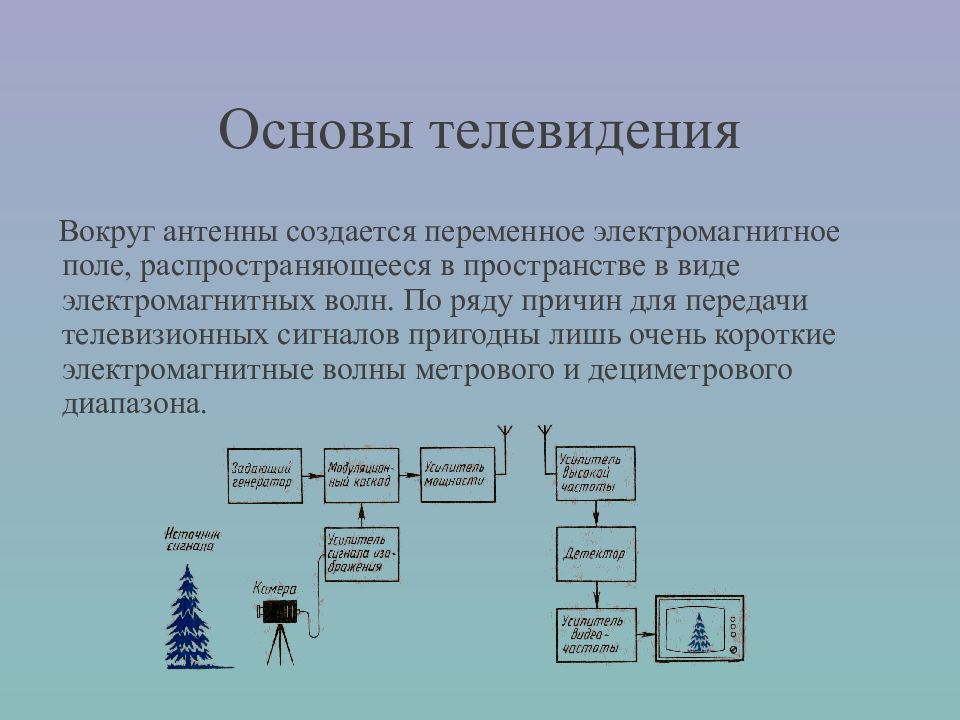

Слайд 55: Основы телевидения

Вокруг антенны создается переменное электромагнитное поле, распространяющееся в пространстве в виде электромагнитных волн. По ряду причин для передачи телевизионных сигналов пригодны лишь очень короткие электромагнитные волны метрового и дециметрового диапазона.

Слайд 56: Основы телевидения

В телевизионном приемнике принятые электромагнитные колебания усиливаются, детектируются, вновь усиливаются и подаются на управляющий электрод приемной телевизионной трубки, которая преобразует электрический сигнал в видимое изображение.

Слайд 57: Понятие о радиолокации

Радиолокация (от радио... и лат. locatio — размещение, расположение), область науки и техники, предметом которой является наблюдение радиотехническими методами (радиолокационное наблюдение) различных объектов (целей) — их обнаружение, распознавание, измерение их координат (определение местоположения) и производных координат и определение др. характеристик.

Слайд 58: Понятие о радиолокации

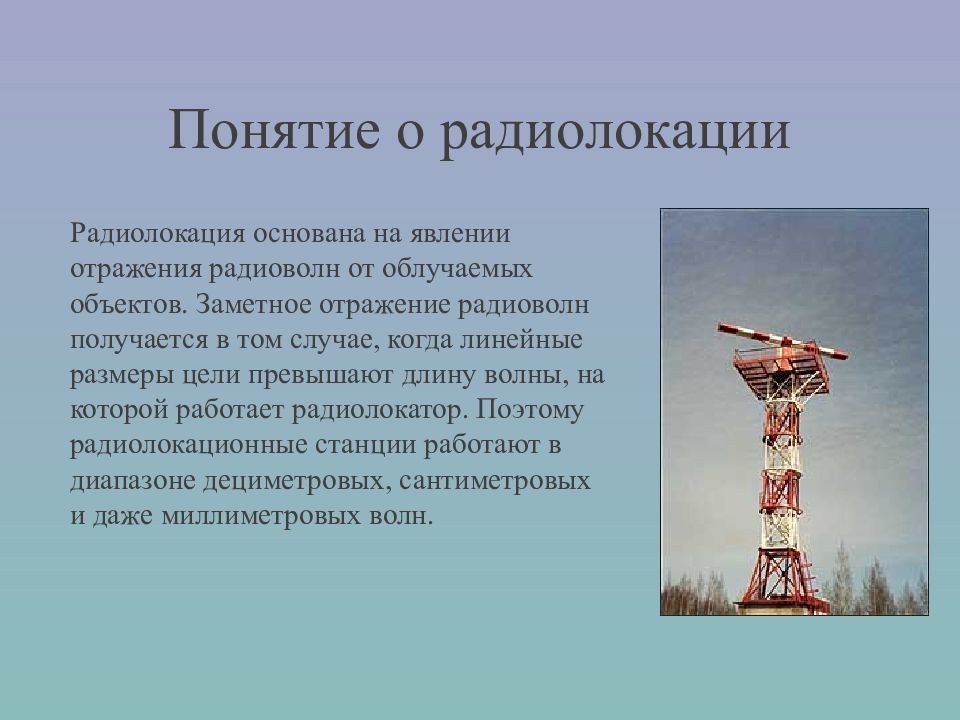

Радиолокация основана на явлении отражения радиоволн от облучаемых объектов. Заметное отражение радиоволн получается в том случае, когда линейные размеры цели превышают длину волны, на которой работает радиолокатор. Поэтому радиолокационные станции работают в диапазоне дециметровых, сантиметровых и даже миллиметровых волн.

Слайд 59: Понятие о радиолокации

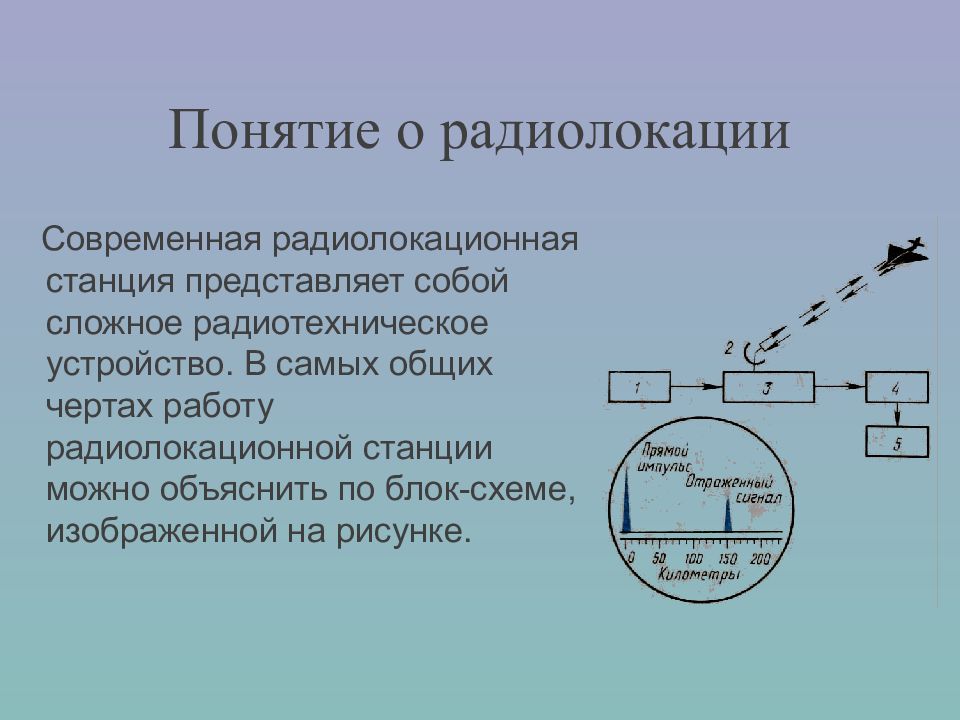

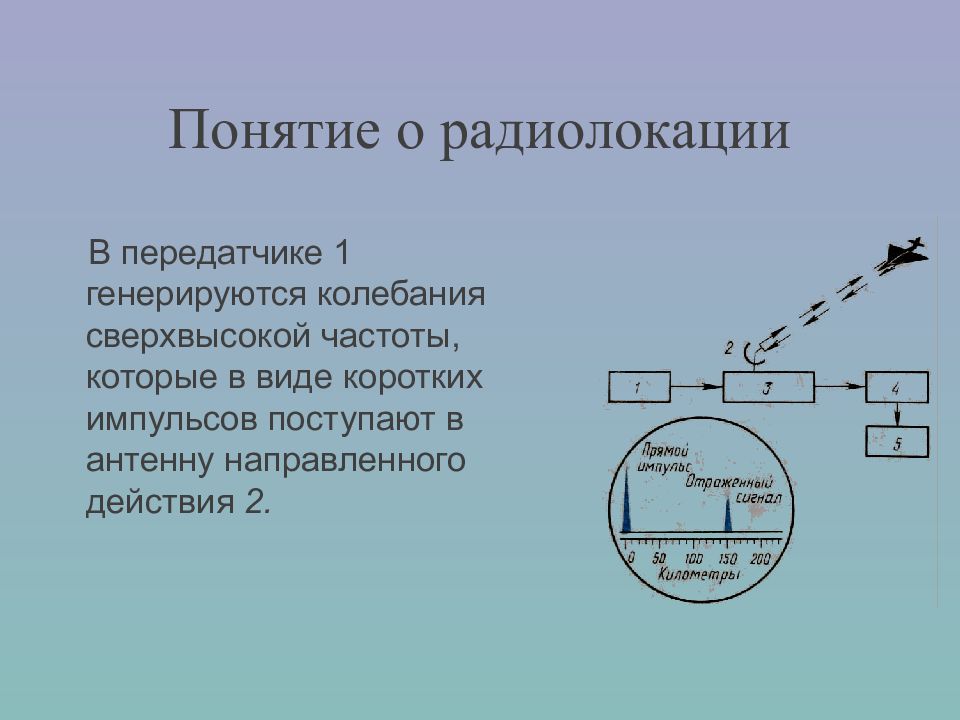

Современная радиолокационная станция представляет собой сложное радиотехническое устройство. В самых общих чертах работу радиолокационной станции можно объяснить по блок-схеме, изображенной на рисунке.

Слайд 60: Понятие о радиолокации

В передатчике 1 генерируются колебания сверхвысокой частоты, которые в виде коротких импульсов поступают в антенну направленного действия 2.

Слайд 61: Понятие о радиолокации

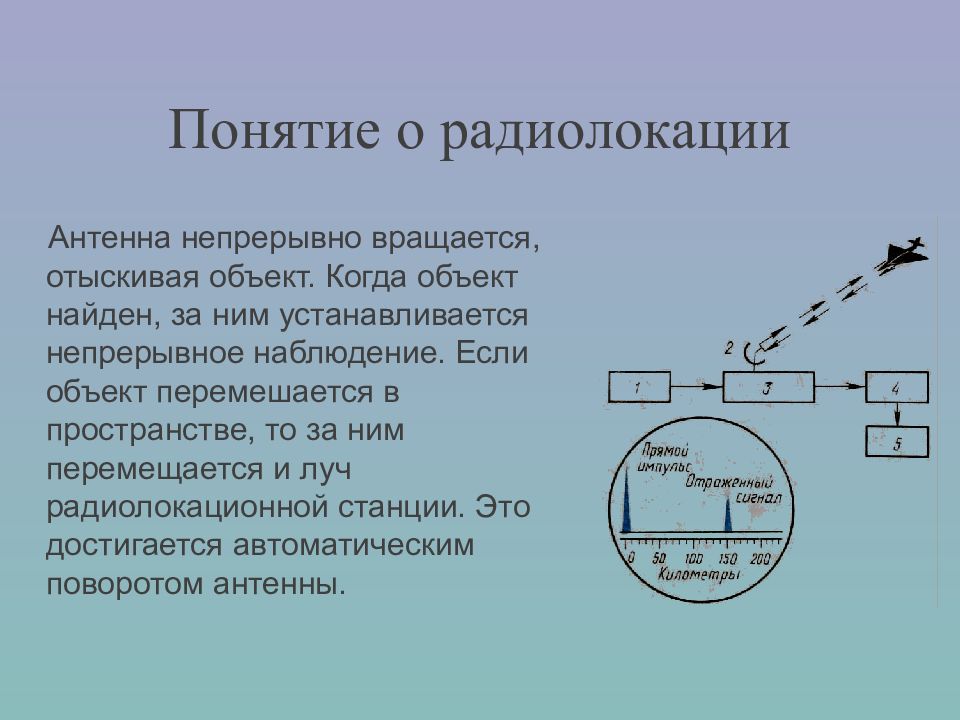

Антенна непрерывно вращается, отыскивая объект. Когда объект найден, за ним устанавливается непрерывное наблюдение. Если объект перемешается в пространстве, то за ним перемещается и луч радиолокационной станции. Это достигается автоматическим поворотом антенны.

Слайд 62: Понятие о радиолокации

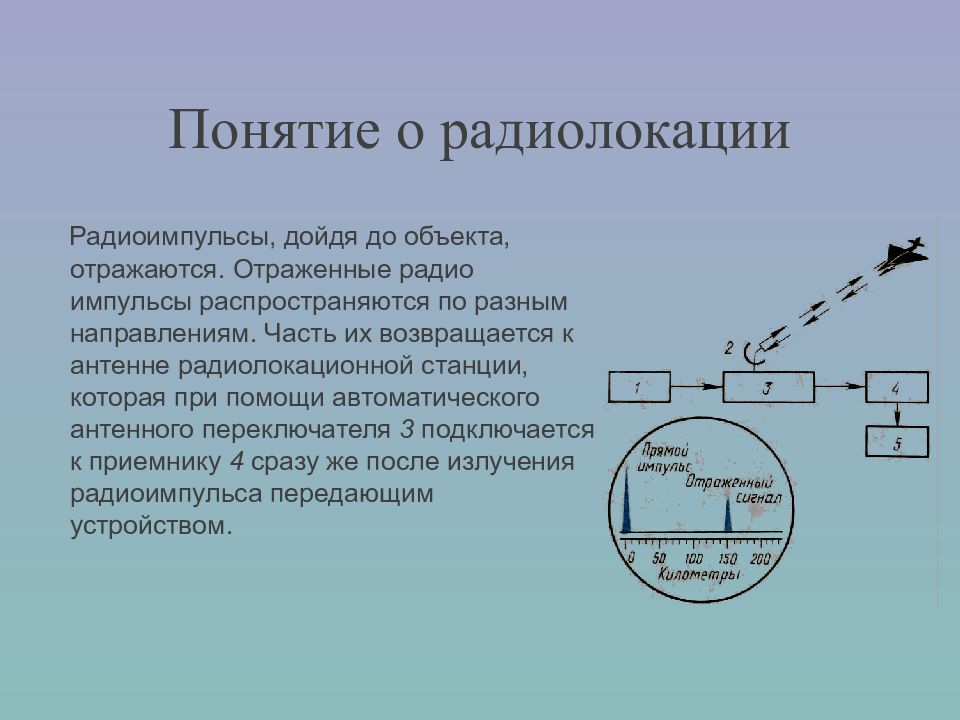

Радиоимпульсы, дойдя до объекта, отражаются. Отраженные радио импульсы распространяются по разным направлениям. Часть их возвращается к антенне радиолокационной станции, которая при помощи автоматического антенного переключателя 3 подключается к приемнику 4 сразу же после излучения радиоимпульса передающим устройством.

Слайд 63: Понятие о радиолокации

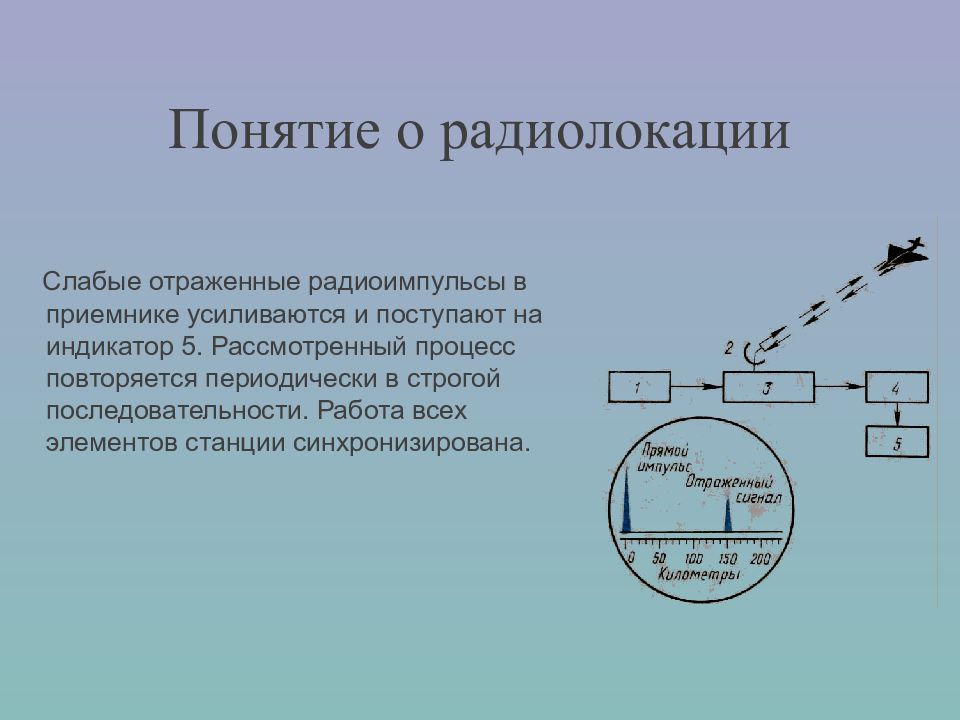

Слабые отраженные радиоимпульсы в приемнике усиливаются и поступают на индикатор 5. Рассмотренный процесс повторяется периодически в строгой последовательности. Работа всех элементов станции синхронизирована.

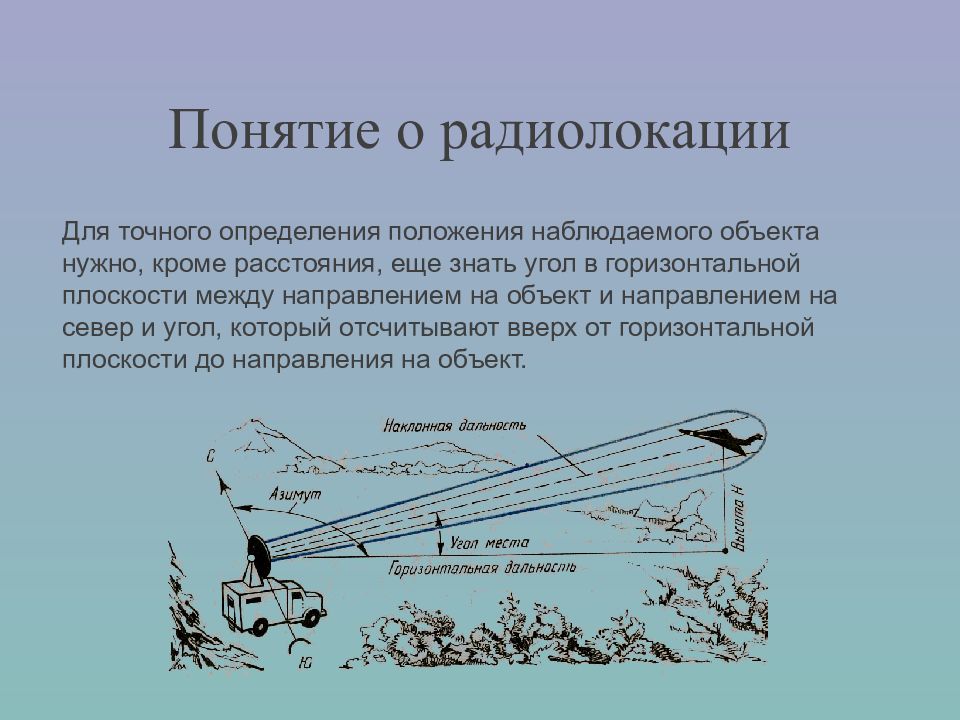

Слайд 64: Понятие о радиолокации

Для точного определения положения наблюдаемого объекта нужно, кроме расстояния, еще знать угол в горизонтальной плоскости между направлением на объект и направлением на север и угол, который отсчитывают вверх от горизонтальной плоскости до направления на объект.

Слайд 65: Понятие о радиолокации

Наиболее широко применяют радиолокацию на флоте, в авиации и в космонавтике. Радиолокационные установки делают безопасным движение судов при любой погоде и в любое время суток, даже при полном отсутствии видимости.

Слайд 66: Понятие о радиолокации

Применение радиолокационных установок на аэродромах делает безопасными взлет и посадку самолета в любых условиях.

Слайд 67: Понятие о радиолокации

Очень большое значение имеет радиолокация в военном деле. Войска противовоздушной обороны располагают радиолокационными станциями дальнего обнаружения, которые могут своевременно обнаружить самолеты или ракеты. Радиолокационные станции имеют круговой обзор, позволяющий наблюдать за воздушной обстановкой на большом расстоянии.

Слайд 68: Понятие о радиолокации

С помощью локаторов наблюдают метеоры в верхних слоях атмосферы. Локаторы используются службой погоды для наблюдения за облаками. Так же локаторы используются в космических исследованиях, уже произведено большое количество радиолокаций различных планет Солнечной системы.

Слайд 69: Заключение

Изучение какой-либо науки должно обязательно заканчиваться применением полученных знаний в процессе обучения, либо дальнейшим продолжением изучения понравившегося предмета (области науки).

Слайд 70: Заключение

Но самое главное – это, на мой взгляд, применение знаний, полученных в учебных заведениях, а практическая деятельность уже приведет как раз к открытиям, изобретениям и их дальнейшему применению в различных отраслях человеческой деятельности.