Слайд 3

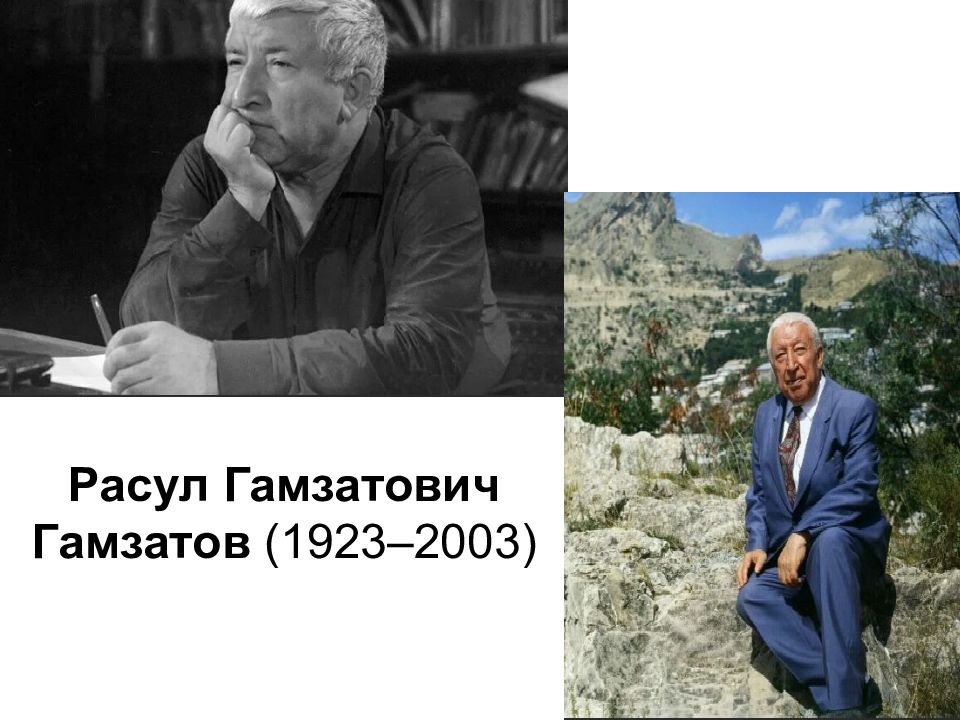

Расул Гамзатович Гамзатов (1923–2003) — советский поэт, публицист, переводчик, политический деятель. Родился 8 сентября 1923 года в ауле Хунзахского района Дагестана. С детства впитал традиции народной культуры и фольклора, что повлияло на его будущее творчество. Уже в юные годы Расул начал писать стихи на аварском языке. В 1940 году Гамзатов окончил школу и начал работать учителем. В это же время он активно занимался литературной деятельностью, писал стихи и статьи для местных газет. В 1943 году первые стихи Гамзатова были опубликованы в дагестанских газетах. Эти произведения сделали его заметным в литературных кругах. В 1950 году Гамзатов поступил в Литературный институт имени Горького в Москве. В институте он познакомился с русской классической и современной литературой, что помогло ему развить свой поэтический стиль.

Слайд 4

В 1952 году вышел первый поэтический сборник Гамзатова «Высокие звёзды». Этот сборник сразу же привлёк внимание критиков и читателей. В 1963 году Гамзатов стал известным не только в Дагестане, но и по всей стране. Его поэтические сборники, такие как «Мой Дагестан» и «Журавли», получили признание на всесоюзном уровне. В 1974 году Гамзатов был удостоен Ленинской премии за вклад в советскую литературу. В 1980-е–1990-е годы Гамзатов продолжал активно писать, создавая как поэтические, так и прозаические произведения. Он также активно занимался общественной деятельностью, защищая культуру и языки народов Кавказа. 3 ноября 2003 года Расул Гамзатов скончался в Махачкале.

Слайд 6

Стихотворение «Журавли» было написано Расулом Гамзатовым в 1965 году. Замысел возник во время поездки поэта в Японию на 20-ю годовщину атомной бомбардировки Хиросимы. Там Гамзатов узнал трагическую историю девочки Садако Сасаки, умершей от лучевой болезни. Согласно старинной легенде, она могла бы спастись, если бы сделала тысячу бумажных журавликов. Но она не успела, и в память о ней и всех жертвах трагедии в центре Хиросимы установили мемориал. В Японии Гамзатов получил известие о смерти матери и, торопясь домой, думал «о журавлях, о женщинах в белых одеяниях, о маме, о погибших двух братьях, о 90 тысячах погибших дагестанцев, о 20 миллионах не вернувшихся с войны, о погибшей девочке из Освенцима и её маленькой кукле, о своих журавлях». Так родились стихи, наполненные человеческой болью от потерь. Три года спустя в журнале «Новый мир» был напечатан перевод «Журавлей» с аварского, выполненный Наумом Гребневым.

Слайд 8

Стихотворение «Журавли» Расула Гамзатова написано в 1965 году и посвящено памяти погибших на войне. Жанр произведения — патриотическая и философская лирика. Стихотворение размышляет о судьбе погибших на войне и их бессмертии, обращается к памяти, вечности и скорби. Основная тема — память о погибших солдатах и их бессмертии в образе журавлей. Лирический герой размышляет о судьбе тех, кто не вернулся с войны, представляя их душами, которые превращаются в белых журавлей и продолжают свой путь в небе. Настроение стихотворения — печальное и торжественное. Оно не меняется на протяжении всего текста, оставаясь проникнутым чувствами скорби и уважения к павшим

Слайд 9

Композиция произведения включает две части: Первая часть — размышления о погибших солдатах, которые не вернулись с войны и превратились в журавлей. Автор описывает их полёт и печаль, которую вызывает этот образ. Вторая часть — лирический герой представляет, что однажды он сам станет частью этого журавлиного клина, и выражает готовность присоединиться к погибшим. Размер и рифма стихотворения — четырёхстопный ямб, что придаёт ему плавность и мелодичность, соответствующую образу полёта журавлей. Рифмовка — перекрёстная (АВАВ). Идея произведения — показать, что память о погибших солдатах не умирает, они живут в сердцах людей и воплощаются в образах природы. Гамзатов использует образ журавлей, чтобы передать идею бессмертия и связи поколений. Стихотворение вызывает глубокие чувства печали и скорби, но также ощущение вечности и связи с прошлым.

Слайд 11

Мустай Карим (настоящее имя — Мустафа Сафич Каримов) — башкирский советский поэт, писатель и драматург, народный поэт Башкортостана. Родился 20 октября 1919 года в деревне Кляшево Чишминского района Башкирии, в крестьянской семье. Некоторые факты из биографии: В 1941 году окончил Башкирский государственный педагогический институт, факультет языка и литературы. В 1938–1939 годах работал в журнале «Пионер», а в 1939–1941 годах был консультантом Союза писателей Башкирии. Сразу после окончания института был призван в ряды Красной Армии и направлен в Муромское училище связи. В мае 1942 года в звании младшего лейтенанта был направлен в 17-ю мотострелковую бригаду начальником связи артдивизиона.

Слайд 12

25 августа 1942 года под городом Мценском был тяжело ранен. Около полугода находился в госпиталях. С марта по май 1943 года служил сотрудником фронтовой газеты «За честь Родины» (Воронежский фронт). Закончил войну в Вене. Как участник Великой Отечественной войны награждён орденами Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды, медалями. Литературную деятельность Мустай Карим начал ещё в 1935 году. В 1938 году вышла в свет его первая книга стихов «Отряд тронулся», в 1941-м — вторая «Весенние голоса». С 1951 по 1962 год Мустай Карим являлся председателем правления Союза писателей БАССР, с 1962 по 1984 год — секретарём правления Союза писателей РСФСР. Произведения Мустая Карима переведены на десятки языков России и мира.

Слайд 13

С 1955 по 1980 год избирался делегатом съездов КПСС. С 1955 по 1980 год был депутатом Верховного Совета РСФСР 4-го — 11-го созывов, заместителем председателя Президиума Верховного Совета РСФСР, заместителем председателя Верховного Совета РСФСР, депутатом Верховного Совета Башкирской АССР. Многие годы являлся председателем Башкирского републиканского отделения Советского комитета защиты мира, членом комитета по Ленинским и Государственным премиям. 21 сентября 2005 года скончался после двух инфарктов, похоронен на Мусульманском кладбище в Уфе. Некоторые награды и звания Мустая Карима: Герой Социалистического Труда (1979), заслуженный деятель искусств РСФСР (1982), народный поэт Башкирской АССР (1963), лауреат Ленинской премии (1984), Государственной премии СССР (1972), Государственной премии РСФСР им. К. С. Станиславского (1967) и премии им. Салавата Юлаева (1967).