Первый слайд презентации: Раздел 7. СССР в 1922-1953 гг

7.1. Внутренняя политика СССР в 1920-1930-е гг. Социально-экономические преобразования. 7.2. Советская внешняя политика в 1920-1930-е гг. 7.3. СССР в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) 7.4. Внутренняя и внешняя политика СССР в 1945-1953 гг.

Слайд 2: Создание СССР

В начале 1922 г. на территории бывшей Российской империи существовало девять советских республик: РСФСР, Украина, Белоруссия, Азербайджан, Армения, Грузия, Дальневосточная республика, Бухарская и Хорезмская. В РСФСР имелось девять автономных республик (Башкирская, Горская, Дагестанская, Киргизская, Казахская, Крымская, Татарская, Туркестанская, Якутская и 14 автономных областей (Вотская, или Удмуртская, Калмыцкая, Чеченская, Чувашская и др.). В марте 1922 г. произошло образование Закавказской Федерации (Азербайджан, Армения, Грузия).

Слайд 3: Создание СССР

Летом 1922 г. начался процесс объединения советских республик в единое государство – Союз Советских социалистических республик. Существовало два варианта объединения : вариант Сталина — автономия советских республик в составе единого пролетарского государства, преодоления культурных и экономических различий; вариант Ленина – добровольное и равноправное объединение самостоятельных советских республик (федеративное устройство), сохранение за республиками всей полноты управления внутренними делами. В 1925 г. к СССР присоединились Узбекистан и Туркменистан, в 1929 г. — Таджикистан, в 1936 г. — Казахстан и Киргизия.

Слайд 5: Конституция СССР 1924 года

31 января 1924 года была принята первая конституция СССР. Основные положения Конституции: утверждалась добровольность объединения Советских республик; декларировались свобода выхода из состава СССР, равноправие республик и право вхождения в состав СССР новых государств; закреплялась передача центральным органам власти прав в области управления важнейшими отраслями народного хозяйства и обороны, иностранных дел и внешней торговли; за республиками сохранялось руководство местным хозяйством, просвещением, земледелием, здравоохранением, социальным обеспечением, юстицией.

Слайд 6: Конституция СССР 1936 года

5 декабря 1936 года была принята вторая конституция СССР. Государственное устройство страны определялось как федеративное (союзное) объединение республик. Высшим органом власти в СССР становился Верховный Совет СССР, состоявший из Совета Союза и Совета Национальностей. Правительство (СНК СССР) формировалось на совместном заседании палат. В состав СССР вошли Казахская и Киргизская союзные республики. Была распущена Закавказская Республика (ЗСФСР), Армения, Грузия и Азербайджан вошли непосредственно в состав СССР. Таким образом, в составе СССР было 11 союзных и 27 автономных республик, 9 автономных областей и 10 национальных округов (52 национальных государства и национально-государственных образования). Хозяйственная жизнь страны определялась государственным планом. Труд рассматривался как обязанность. В Конституции 1936 г. были закреплены итоги социалистической реконструкции народного хозяйства и политическая победа правящей партии. Конституция получила название «конституции победившего социализма».

Слайд 7: Новая экономическая политика (НЭП)

Осенью 1920 года в стране начался экономический и социально-политический кризис. В марте 1921 года Ленин предложил новую экономическую политику, которая представляла собой антикризисную программу, заключавшуюся в создании многоукладной экономики при сохранении диктатуры большевиков. Основные нововведения НЭПа заключались в следующем: продразверстка заменялась продовольственным налогом; продукты, оставшиеся в хозяйстве после уплаты продналога разрешалось продавать на рынке; разрешалась частная торговля; частный капитал был привлечен в среднюю и мелкую промышленность; была разрешена аренда земли под государственным контролем; промышленность переведена на хозрасчет и самоокупаемость; разрешен найм рабочей силы; отменена карточная система и уравнительное распределение; натуральная зарплата заменена денежной; отменена всеобщая трудовая повинность. В итоге НЭП обеспечил стабилизацию промышленного и сельскохозяйственного производства. НЭП являлся для большевиков временной мерой, глубоко противоречащей авторитарной политике большевиков. К концу 20-х гг. начинается свертывание НЭПа.

Слайд 8: Индустриализация

Основные положения программы индустриализации : Форсированное развитие тяжелой промышленности за счет перекачки средств из «второстепенных» отраслей (сельского хозяйства и легкой промышленности). После модернизации тяжелой индустрии — техническое перевооружение временно «ущемленных» сельского хозяйства и легкой промышленности. В проведении индустриализации выделяют 3 этапа (по пятилеткам): 1928—1933 гг.; 1933—1937 гг.; 1938—1942 гг. (прервана в июне 1941 г.)

Слайд 9: Индустриализация

В 1928-30 гг. промышленность развивалась в соответствии с планом и даже превышала его. В начале 30-х гг. темпы ее роста упали в результате следующих причин : новые контрольные цифры не были продуманы и не имели под собою реальной основы; ускоренные темпы индустриализации потребовали увеличения капиталовложений; Средства для индустриализации предполагалось изыскивать : в сфере сельского хозяйства и легкой промышленности; от доходов, приносимых гос. монополией на внешнюю торговлю, продажей драгоценных металлов и художественных ценностей; за счет усиления налогов; за счет эмиссии денег, что вызвало резкое углубление инфляции; за счет труда заключенных; за счет резкого снижения цен на западно-европейские промышленные товары в результате мирового экономического кризиса (конца 20—начала 30-х гг.)

Слайд 10: Индустриализация

С 1929 г. начинает развиваться массовое социалистическое соревнование трудящихся (движение ударничества, встречных планов и др.), с 1935 г. — стахановское движение. В первую очередь развивалась тяжелая промышленность (группа А). За годы второй пятилетки (1933-1937) были сооружены 4,5 тыс. крупных промышленных предприятий. Вошли в строй Уральский машиностроительный и Челябинский тракторный, Ново-Тульский металлургический и другие заводы. В Москве проложена первая линия метрополитена. Ускоренными темпами развивалась индустрия союзных республик. На Украине были возведены предприятия машиностроения, в Узбекистане — заводы по обработке металла. Возникли новые отрасли промышленности : химическая, станко-, тракторо- и авиастроительная. Развитию легкой промышленности (группа Б), производящей предметы народного потребления, не уделялось должного внимания. В ходе третьей пятилетки (1938—1942 гг.) главные усилия были направлены на развитие военной промышленности (к 1941 г. - до 43% капиталовложений). В годы третьей пятилетки на Урале, в Сибири и в Средней Азии развивалась топливно-энергетическая база. Большое значение имело создание нового нефтедобывающего района между Волгой и Уралом. Особое внимание обращалось на развитие металлургической промышленности (Магнитогорский и Нижнетагильский комбинаты).

Слайд 11: Коллективизация

Главной задачей коллективизации (1930 год) провозглашалась ликвидация кулачества как класса. Запрещалась аренда земли и наемный труд. Кулачество было разделено на три категории : кулаков, участников антисоветских движений, предписывалось арестовывать (их дела передавали в ОГПУ); зажиточных крестьян, пользовавшихся влиянием, переселять в пределах области или в другие области; остальных кулаков расселять на худших землях, вне колхоза. Раскулаченными оказались не только зажиточные крестьяне, но и середняки. В результате раскулачивания из деревни были изгнаны наиболее грамотные и предприимчивые крестьяне. Раскулачивание вызвало крестьянские выступления, в которых принимали участие более 700 тыс. человек. Начинается отход крестьянских семей в город, массовый убой скота, восстания. Коллективизация позволила увеличить количество зерна на рынке. Но трудности с заготовками зерна сохранялись. Забирали не только товарную продукцию, но и семена, а также зерно, предназначенное для оплаты труда колхозников. Примерно к 1937—1938 гг. коллективизация фактически завершилась (93% крестьянских хозяйств были объединены в колхозы).

Слайд 12: Тесты по теме 7.1

I. Первая Конституция СССР была принята … 1. 31 января 1924 г. 2. 25 апреля 1923 г. 3. 30 декабря 1922 г. 4. 26 апреля 1924 г. II. Целью индустриализации было … 1. преодоление технико-экономической отсталости страны 2. объединение единоличных крестьянских хозяйств в колхозы 3. введение талонов на питание 4. изъятие зерна у зажиточных крестьян

Слайд 13: 7.2. Советская внешняя политика в 1920-1930-е гг

Основные принципы советской внешней политики в 1920-е годы: принцип пролетарского интернационализма предусматривал взаимную помощь антибуржуазным национальным движениям в слаборазвитых странах. В 1919 г. в Москве был создан Коммунистический Интернационал (Коминтерн). принцип мирного сосуществования с капиталистической системой определялся необходимостью укрепления позиций Советского государства на международной арене, выхода из политической и экономической изоляции, обеспечения безопасности границ. Противоречивость этих двух принципиальных принципов вызывала непоследовательность внешнеполитического курса РСФСР. В 1920 г. РСФСР заключила договоры о мире с Латвией, Эстонией и Литвой. В 1921 году РСФСР подписывает торговые соглашения с европейскими странами: Великобританией, Германией, Норвегией, Австрией, Италией, Данией и Чехословакией. Были налажены связи с Польшей и Финляндией. Подписаны договоры с Ираном, Афганистаном, Турцией. Советско-монгольский договор 1921 г. фактически означал установление протектората Советской России над Монголией.

Слайд 14: Генуэзская конференция (апрель 1922 года)

Участники конференции : 29 государств, в том числе: Россия, Англия, Франция, Германия и США (в качестве наблюдателя). Советскую делегацию возглавлял Г. В. Чичерин. Основной вопрос конференции : о национализированном имуществе иностранных капиталистов в России и о долгах царского и Временного правительства. Западные державы предъявили России совместные требования : компенсировать долги царского и Временного правительств (18 млрд.. руб.); вернуть национализированную большевиками западную собственность, находящуюся на территории бывшей Российской империи; отменить монополию внешней торговли и открыть дорогу иностранным капиталам; прекратить революционную пропаганду в их странах. Советское правительство выдвинуло свои условия : компенсировать ущерб, причиненный иностранной интервенцией в годы Гражданской войны (39 млрд. руб.); принять советскую программу всеобщего сокращения вооружений и запрещения наиболее варварских методов ведения войны; обеспечить широкое экономическое сотрудничество на основе долгосрочных западных кредитов. Переговоры зашли в тупик. Достигли успеха только переговоры РСФСР с Германией.

Слайд 15

16 апреля 1922 г.: Рапалльский договор России и Германии, которые отказывались от взаимных претензий по долгам, возобновляли дипломатические и торговые отношения. Гаагская конференция (июль 1922 г.) продолжила решение вопроса о долге РСФСР европейским странам. Решение вновь не было принято. С 1924 г. начинается период международного признания СССР. Первой Советское государство признала Англия. Вслед за ней оно было признано Италией, Францией и другими европейскими странами мира. В мае 1924 года СССР установил дипломатические отношения с Китаем.

Слайд 16

Полоса дипломатического признания была вызвана тремя причинами : изменением внутриполитической обстановки в странах Запада (приход к власти правосоциалистических сил); широким общественным движением в поддержку СССР; экономическими интересами капиталистических государств. В 1926 г. был подписан договор о ненападении и нейтралитете с Германией. В 1927 г. СССР выступил с декларацией о необходимости полного разоружения, в 1928 г. — с проектом конвенции о сокращении вооружений. В 1928 г. СССР присоединился к пакту Бриана—Келлога, содержавшего призыв к отказу от войны как средству решения межгосударственных споров. В 1929 году происходит разрыв советско-китайских отношений, связанный с поддержкой СССР прокоммунистических сил ( Ma о Цзэдуна) в их борьбе против правительства. Летом-осенью 1929 г. в Северной Маньчжурии (в районе КВЖД) произошел вооруженный конфликт между советскими войсками и армией Чан Кайши. Отношения СССР с Китаем был восстановлены в начале 30-х гг.

Слайд 17: Советская внешняя политика в 1930-е годы

В 1933 г. советское правительство определило новые задачи внешней политики : отказ от участия в международных конфликтах, имеющих военный характер; признание возможности сотрудничества с демократическими западными странами для сдерживания агрессивных устремлений Германии и Японии; борьба за создание системы коллективной безопасности в Европе и на Дальнем Востоке. В сентябре 1934 г. СССР был принят в Лигу Наций.

Слайд 18: Советская внешняя политика в 1930-е годы

В 1935 г. были подписаны советско-французский и советско-чехословацкий договоры о взаимопомощи на случай агрессии против них в Европе. 1936 год: гражданская война в Испании. СССР поддерживал испанскую республику, Германия и Италия помогали генералу Франко. Война закончилась поражением республиканцев. В марте 1938 г. Германия осуществила аншлюс (присоединение) Австрии. В сентябре 1938 года было Мюнхенское соглашение между Германией, Италией, Англией и Францией подписано, которое юридически оформило разделение Чехословакии. Летом 1938 г. произошел советско-японский конфликт на территории СССР в районе озера Хасан. В мае 1939 г. японские войска вторглись в Монголию. Части Красной Армии под командованием Г. К. Жукова разгромили их в районе реки Халхин-Гол. 15 сентября 1939 г. было заключено перемирие.

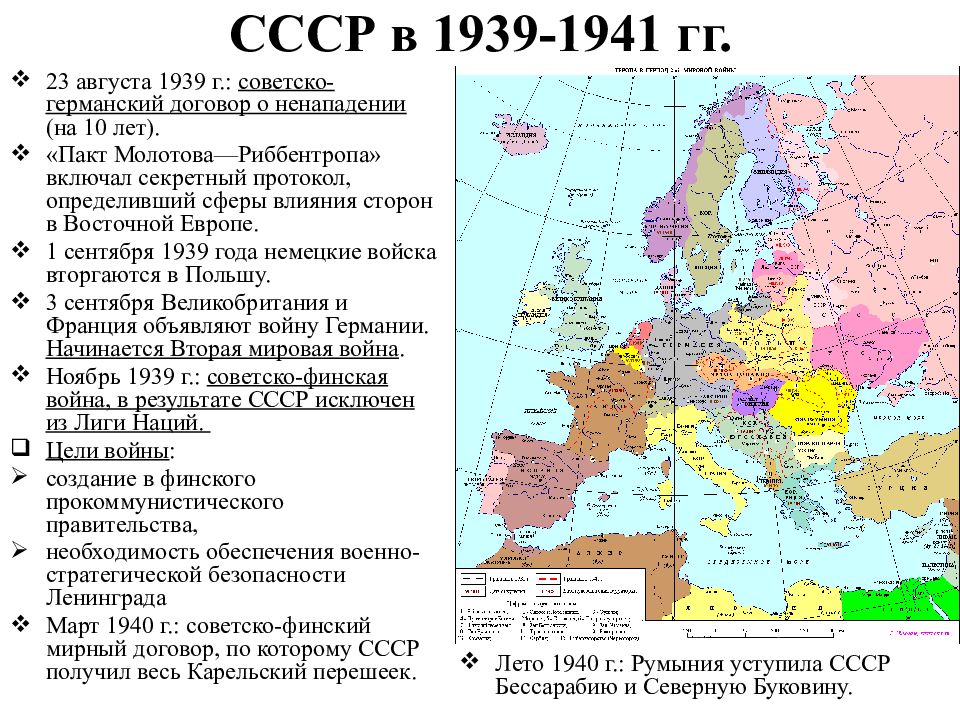

Слайд 19: СССР в 1939-1941 гг

23 августа 1939 г.: советско-германский договор о ненападении (на 10 лет). «Пакт Молотова—Риббентропа» включал секретный протокол, определивший сферы влияния сторон в Восточной Европе. 1 сентября 1939 года немецкие войска вторгаются в Польшу. 3 сентября Великобритания и Франция объявляют войну Германии. Начинается Вторая мировая война. Ноябрь 1939 г.: советско-финская война, в результате СССР исключен из Лиги Наций. Цели войны : создание в финского прокоммунистического правительства, необходимость обеспечения военно-стратегической безопасности Ленинграда Март 1940 г.: советско-финский мирный договор, по которому СССР получил весь Карельский перешеек. Лето 1940 г.: Румыния уступила СССР Бессарабию и Северную Буковину.

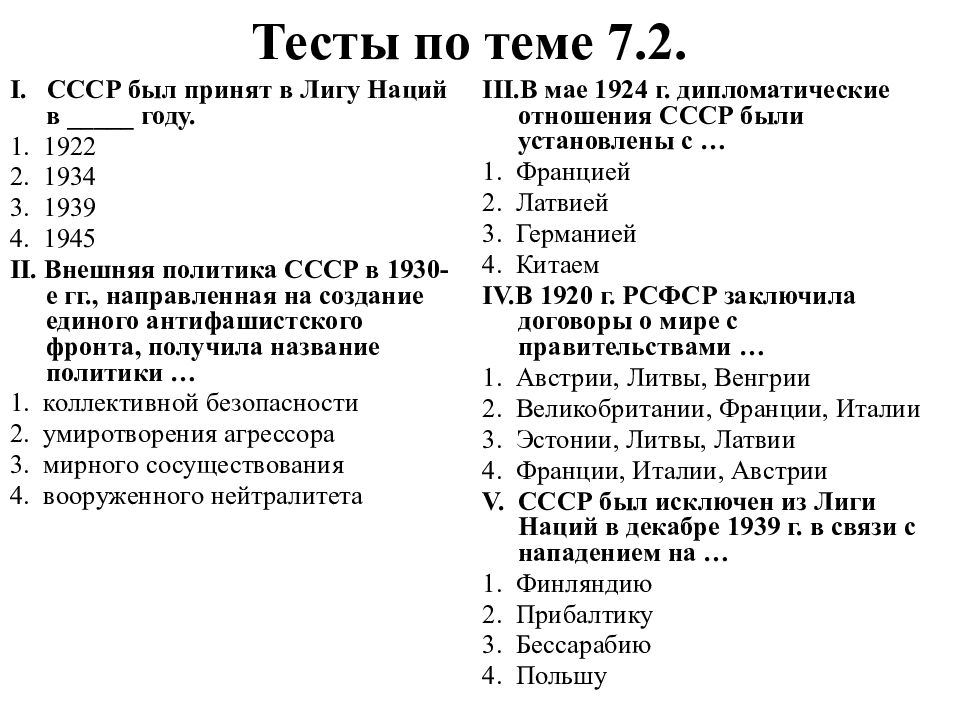

Слайд 20: Тесты по теме 7.2

I. СССР был принят в Лигу Наций в _____ году. 1. 1922 2. 1934 3. 1939 4. 1945 II. Внешняя политика СССР в 1930-е гг., направленная на создание единого антифашистского фронта, получила название политики … 1. коллективной безопасности 2. умиротворения агрессора 3. мирного сосуществования 4. вооруженного нейтралитета III. В мае 1924 г. дипломатические отношения СССР были установлены с … 1. Францией 2. Латвией 3. Германией 4. Китаем IV. В 1920 г. РСФСР заключила договоры о мире с правительствами … 1. Австрии, Литвы, Венгрии 2. Великобритании, Франции, Италии 3. Эстонии, Литвы, Латвии 4. Франции, Италии, Австрии V. СССР был исключен из Лиги Наций в декабре 1939 г. в связи с нападением на … 1. Финляндию 2. Прибалтику 3. Бессарабию 4. Польшу

Слайд 21: 7.3. СССР в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)

Основные причины войны: борьба конкурирующих систем, претендующих на глобальное господство: национал-социализма и коммунизма; стремление Германии завоевать «жизненное пространство», захватив ресурсную базу СССР. Планы и цели Германии: план «Барбаросса» - молниеносной войны против СССР (6-7 недель) включал в себя: одновременное нанесение ударов по трем главным направлениям: Ленинградскому (группа армий «Север»), Московскому («Центр») и Киевскому («Юг»). выход на линию Архангельск – Астрахань, захват европейской части СССР. нанесение ударов крупными бронетанковыми соединениями при поддержке авиации, окружении противника и уничтожении его в «котлах». план «Ост»: расчленение европейской территории СССР после войны и эксплуатации его природных богатств уничтожение значительной части населения СССР (до 140 млн. человек за 40—50 лет).

Слайд 22: Система управления в годы войны

С началом Великой Отечественной войны система управления страной кардинально перестраивается : 23 июня 1941 г. образована Ставка Главного командования Вооруженных Сил (10 июля переименована в Ставку Верховного Главнокомандования ). В нее входили члены Политбюро ЦК ВКП(б) и Наркомата обороны. Структура Вооруженных Сил включала фронты, армии, корпуса, дивизии, бригады. В ходе войны (1943 г.) было введено деление военнослужащих на рядовой, офицерский состав и генералитет, новые знаки различия. 30 июня 1941 г. создается Государственный Комитет Обороны (ГКО) во главе с И. В. Сталиным. Этот высший чрезвычайный орган сосредоточил всю полноту власти в стране. В состав ГКО вошли: В. М. Молотов, К. Е. Ворошилов ), Г. М. Маленков, Л. М. Каганович,, Я. А. Булганин, Н. А. Вознесенский. Для проведения эвакуации промышленных предприятий и населения из прифронтовых районов на Восток при ГКО был создан Совет по делам эвакуации.

Слайд 23: Причины поражения Красной Армии в начале войны:

военно-экономический потенциал Германии, использовавшей ресурсы почти всей Западной Европы, значительно превышал потенциал СССР; германская армия имела двухлетний опыт ведения современной войны, крупные просчеты советского руководства в военной технике, устаревшие представления о способах ведения войны в начальный период; уничтожение командного состава в ходе репрессий 30-х гг.; просчеты в оценке сроков нападения противника отказ Сталина прислушаться к предупреждениям советских разведчиков о подготовке гитлеровского вторжения. советские войска не готовились к обороне. В 1935 г. была принята идеологическая военная доктрина: Красная Армия будет воевать на чужой территории «малой кровью»; главный удар немецких войск ожидался на Юго-Западном направлении, на Киев. На деле главный удар группа «Центр» нанесла на Западном направлении, через Белоруссию на Москву.

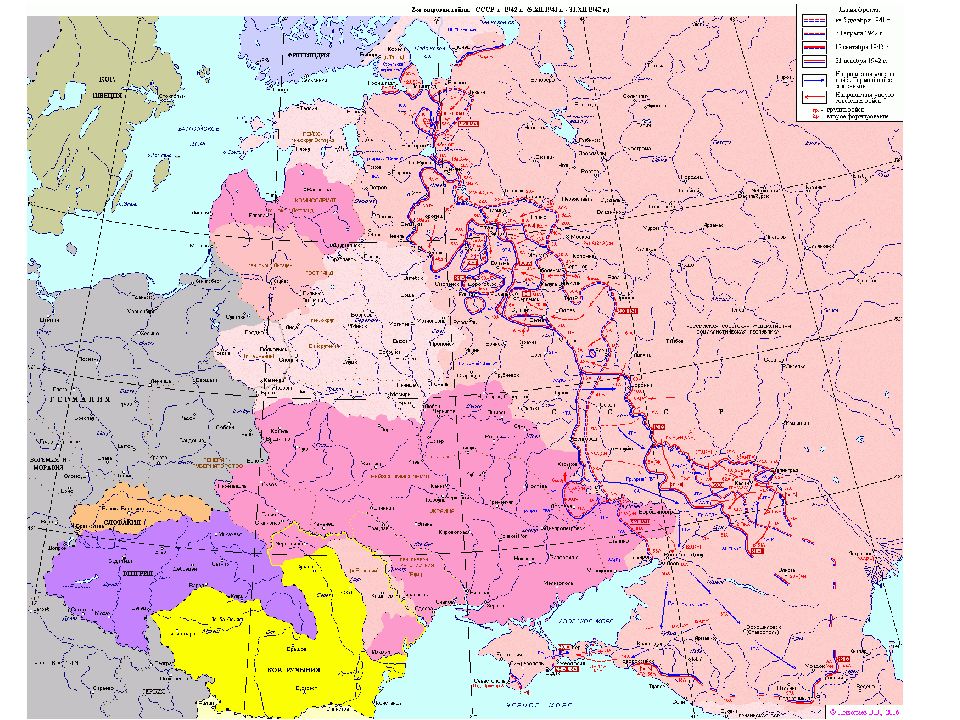

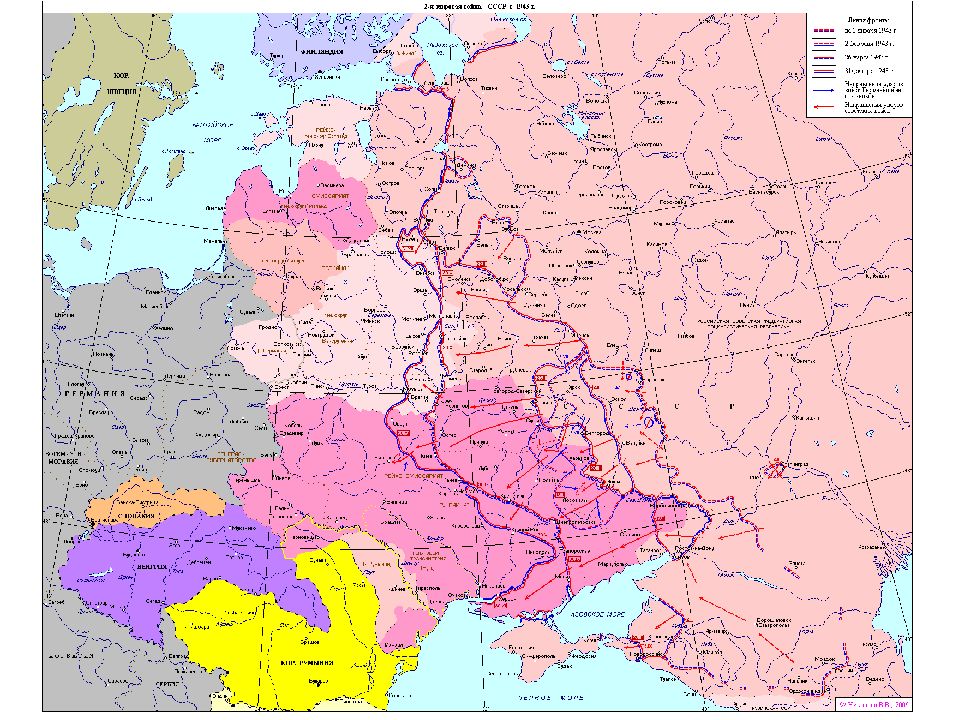

Слайд 24: Начальный период 22 июня 1941 г. – 18 ноября 1942 г

Советские войска оставили Белоруссию, Прибалтику, Украину и вели оборонительные сражения за Смоленск, Киев, Ленинград. Битва за Москву (30 сентября 1941 г.—7 января 1942 г.) — первое поражение противника, означавшая срыв плана молниеносной войны. Война приняла затяжной характер. Оборона Сталинграда и битвы за Кавказ. Перевод экономики на военные рельсы в СССР был завершен, создана целостная система военной промышленности. Начало партизанской войны в тылу врага (Белоруссия, Брянщина, Восточная Украина). Создание антигитлеровской коалиции (СССР, Великобритания, Франция).

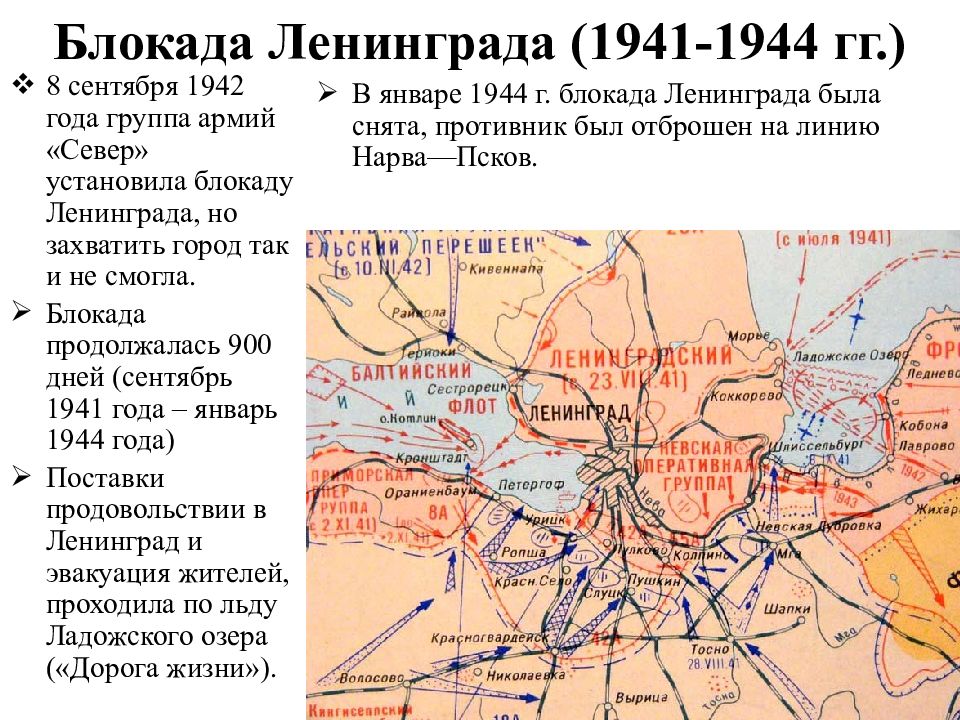

Слайд 26: Блокада Ленинграда (1941-1944 гг.)

8 сентября 1942 года группа армий «Север» установила блокаду Ленинграда, но захватить город так и не смогла. Блокада продолжалась 900 дней (сентябрь 1941 года – январь 1944 года) Поставки продовольствии в Ленинград и эвакуация жителей, проходила по льду Ладожского озера («Дорога жизни»). В январе 1944 г. блокада Ленинграда была снята, противник был отброшен на линию Нарва—Псков.

Слайд 27: Период коренного перелома в войне (19 ноября 1942 г.— конец 1943 г.)

Февраль 1943 года – разгром немцев под Сталинградом капитуляция 6-й армии генерала Ф. Паулюса. Июль – август 1943 года – сражение на Курской дуге. Крушение наступательной стратегии вермахта. Октябрь – ноябрь 1943 года – Битва за Днепр, освобождение Левобережной Украины. Конец 1943 года – обеспечение экономической победы над Германией. Формирование крупных партизанских соединений. В тылу врага появились освобожденные районы. Укрепление антигитлеровской коалиции. Тегеранская конференция 1943 г. Кризис фашистского блока.

Слайд 29

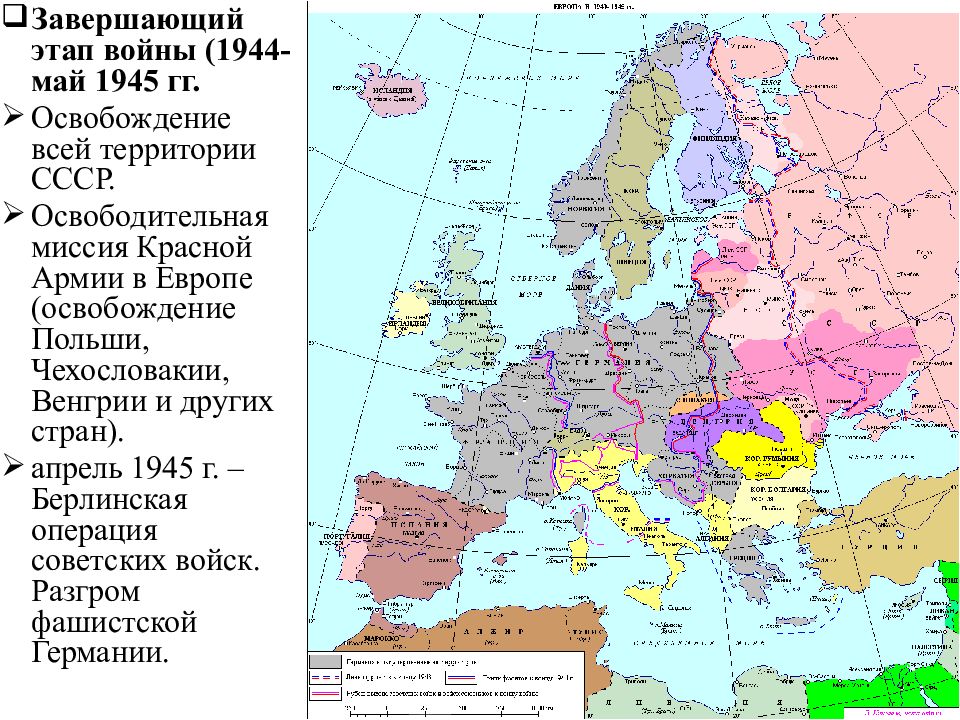

Завершающий этап войны (1944-май 1945 гг. Освобождение всей территории СССР. Освободительная миссия Красной Армии в Европе (освобождение Польши, Чехословакии, Венгрии и других стран). апрель 1945 г. – Берлинская операция советских войск. Разгром фашистской Германии.

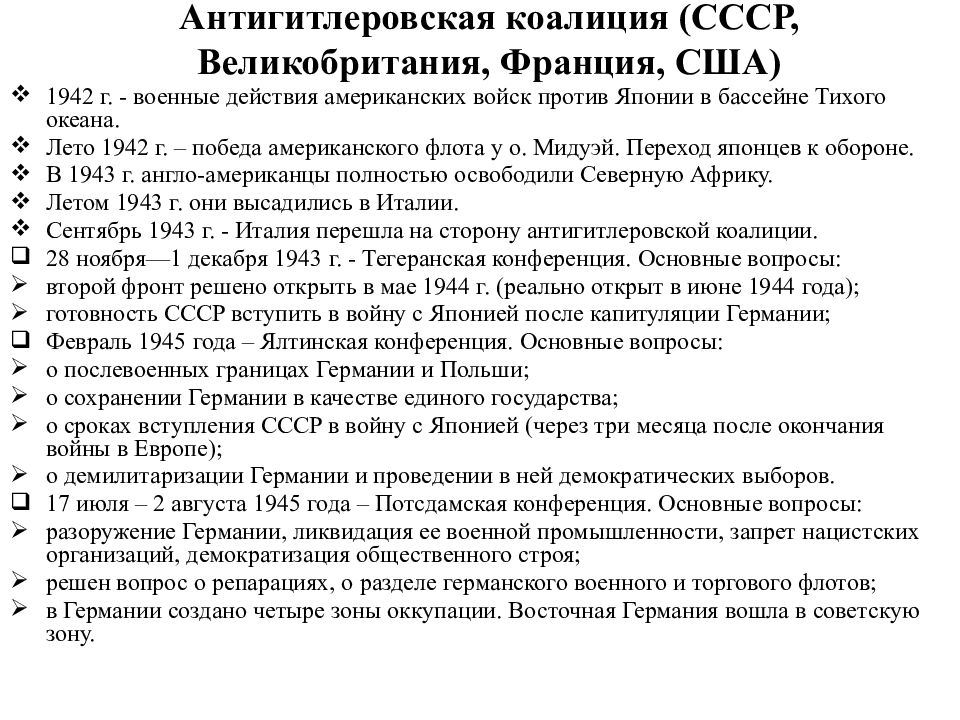

Слайд 30: Антигитлеровская коалиция (СССР, Великобритания, Франция, США)

1942 г. - военные действия американских войск против Японии в бассейне Тихого океана. Лето 1942 г. – победа американского флота у о. Мидуэй. Переход японцев к обороне. В 1943 г. англо-американцы полностью освободили Северную Африку. Летом 1943 г. они высадились в Италии. Сентябрь 1943 г. - Италия перешла на сторону антигитлеровской коалиции. 28 ноября—1 декабря 1943 г. - Тегеранская конференция. Основные вопросы: второй фронт решено открыть в мае 1944 г. (реально открыт в июне 1944 года); готовность СССР вступить в войну с Японией после капитуляции Германии; Февраль 1945 года – Ялтинская конференция. Основные вопросы: о послевоенных границах Германии и Польши; о сохранении Германии в качестве единого государства; о сроках вступления СССР в войну с Японией (через три месяца после окончания войны в Европе); о демилитаризации Германии и проведении в ней демократических выборов. 17 июля – 2 августа 1945 года – Потсдамская конференция. Основные вопросы: разоружение Германии, ликвидация ее военной промышленности, запрет нацистских организаций, демократизация общественного строя; решен вопрос о репарациях, о разделе германского военного и торгового флотов; в Германии создано четыре зоны оккупации. Восточная Германия вошла в советскую зону.

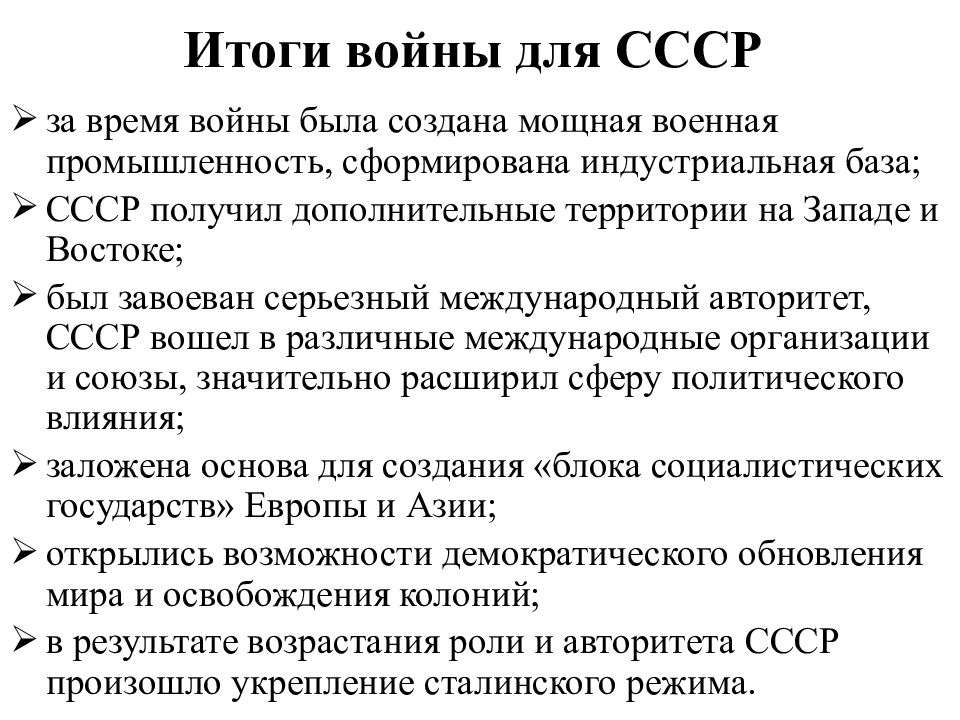

Слайд 31: Итоги войны для СССР

за время войны была создана мощная военная промышленность, сформирована индустриальная база; СССР получил дополнительные территории на Западе и Востоке; был завоеван серьезный международный авторитет, СССР вошел в различные международные организации и союзы, значительно расширил сферу политического влияния; заложена основа для создания «блока социалистических государств» Европы и Азии; открылись возможности демократического обновления мира и освобождения колоний; в результате возрастания роли и авторитета СССР произошло укрепление сталинского режима.

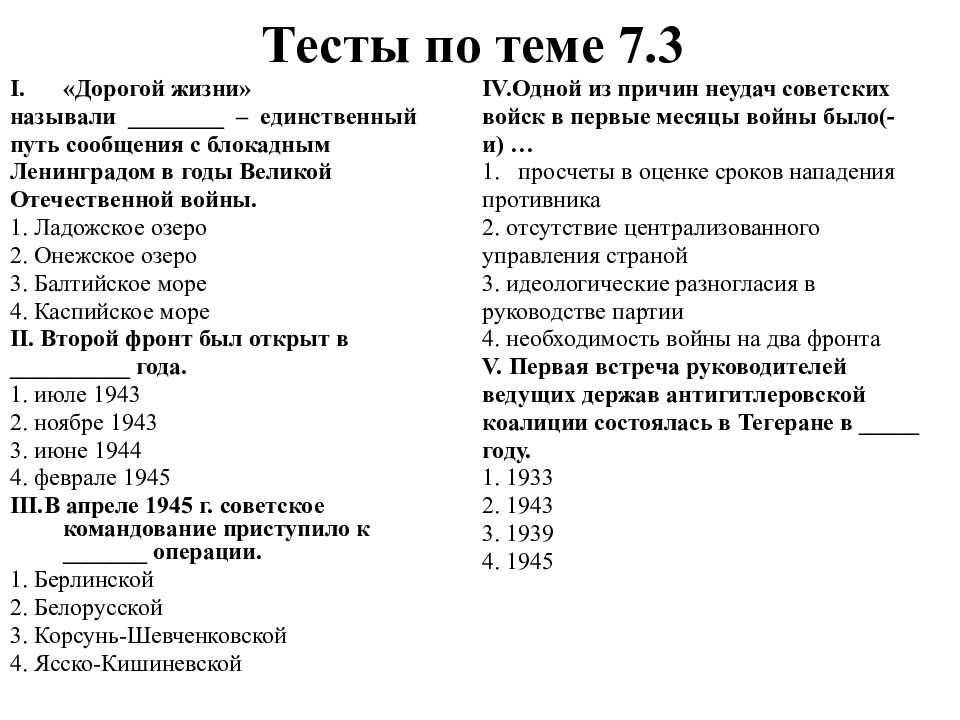

Слайд 32: Тесты по теме 7.3

«Дорогой жизни» называли ________ – единственный путь сообщения с блокадным Ленинградом в годы Великой Отечественной войны. 1. Ладожское озеро 2. Онежское озеро 3. Балтийское море 4. Каспийское море II. Второй фронт был открыт в __________ года. 1. июле 1943 2. ноябре 1943 3. июне 1944 4. феврале 1945 III. В апреле 1945 г. советское командование приступило к _______ операции. 1. Берлинской 2. Белорусской 3. Корсунь-Шевченковской 4. Ясско-Кишиневской IV. Одной из причин неудач советских войск в первые месяцы войны было(- и) … просчеты в оценке сроков нападения противника 2. отсутствие централизованного управления страной 3. идеологические разногласия в руководстве партии 4. необходимость войны на два фронта V. Первая встреча руководителей ведущих держав антигитлеровской коалиции состоялась в Тегеране в _____ году. 1. 1933 2. 1943 3. 1939 4. 1945

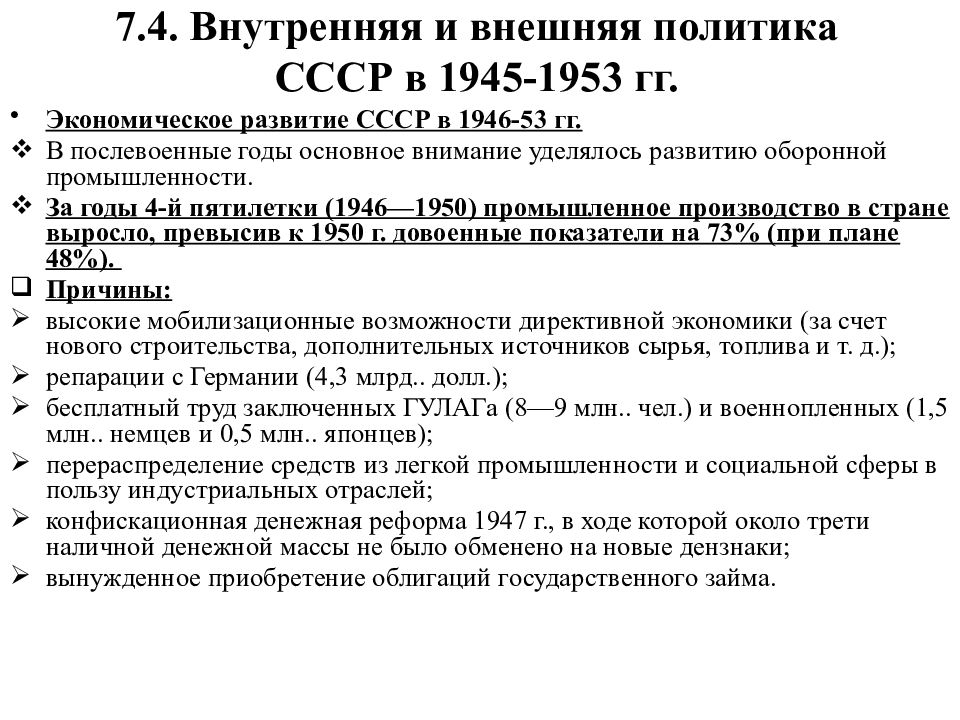

Слайд 33: 7.4. Внутренняя и внешняя политика СССР в 1945-1953 гг

Экономическое развитие СССР в 1946-53 гг. В послевоенные годы основное внимание уделялось развитию оборонной промышленности. За годы 4-й пятилетки (1946—1950) промышленное производство в стране выросло, превысив к 1950 г. довоенные показатели на 73% (при плане 48%). Причины: высокие мобилизационные возможности директивной экономики (за счет нового строительства, дополнительных источников сырья, топлива и т. д.); репарации с Германии (4,3 млрд.. долл.); бесплатный труд заключенных ГУЛАГа (8—9 млн.. чел.) и военнопленных (1,5 млн.. немцев и 0,5 млн.. японцев); перераспределение средств из легкой промышленности и социальной сферы в пользу индустриальных отраслей; конфискационная денежная реформа 1947 г., в ходе которой около трети наличной денежной массы не было обменено на новые дензнаки; вынужденное приобретение облигаций государственного займа.

Слайд 34: Экономическое развитие СССР в 1946-53 гг

В работе И. В. Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР», опубликованной в 1952 г., были определены основные принципы экономической политики: приоритетное развитие тяжелой промышленности; необходимость свертывания кооперативно-колхозной собственности путем ее превращения в государственную; сокращение сферы товарного обращения. Сельское хозяйство находилось в кризисе. Правительство продолжало курс на жесткое ограничение личного крестьянского хозяйства и перекачку ресурсов из деревни в город. В 1946—1949 гг. были сокращены приусадебные участки и более 10 млн.. гектаров земель переданы в колхозный фонд. Личное хозяйство крестьян обложено высокими натуральными налогами. Торговать на рынке крестьянин мог только после выполнения колхозом плана поставок государству. Крестьяне должны были отработать в колхозе обязательный минимум трудодней, почти не получая за это натуральной оплаты. Не имея паспорта, крестьянин не мог самовольно покинуть деревню.

Слайд 35: Политическая система в СССР в 1946-1953 гг

Разработка всех законодательных актов и постановлений, формально утверждаемых затем Верховным Советом СССР, велась в высших партийных инстанциях. Руководство всеми сферами жизни общества сосредоточилось в Секретариате ЦК партии. Здесь определялись планы деятельности Верховного Совета, рассматривались кандидатуры на должности министров и их заместителей, утверждался высший командный состав Вооруженных Сил СССР. Большинство вопросов хозяйственного строительства рассматривалось на партийно-хозяйственных активах. Постановления ЦК ВКП(б) обязывали первичные партийные организации контролировать работу администрации промышленных предприятий и колхозов. После длительного перерыва возобновились съезды общественных организаций, профсоюзов и комсомола, а в 1952 г. состоялся XIX съезд партии, переименовавший ВКП(б) в КПСС (как в 1946 г. СНК был переименован в Совет Министров). 1946—1953 гг. представляют собой наивысший расцвет сталинизма как политической системы. Идеологическое и политическое ужесточение 1945—1953 гг. привело к разрастанию репрессивных органов и концентрационной системы. С 1946 г. деятельность по охране порядка и подавлению инакомыслия осуществлялась двумя органами — Министерством внутренних дел (МВД) и Министерством государственной безопасности (МГБ).

Слайд 36: Внешняя политика СССР в 1946-53 гг

Внешняя политика развивалась по следующим направлениям: отношения с бывшими союзниками: борьба за сферы влияния в Европе, проблемы послевоенной Германии; работа СССР против пропаганды и развязывания новой войны; отношения со странами социалистического лагеря: экономическая помощь, политическое давление, конфликты; деятельность СССР в Организации объединенных наций (ООН). Во взаимоотношениях СССР с бывшими союзниками по антигитлеровской коалиции начинается период «холодной войны» - это эпоха противостояния двух военно-политических блоков, возглавляемых СССР и США (вторая половина 40-х – конец 80-х гг. XX века). Министром иностранных дел СССР начального периода «холодной войны» был В. М. Молотов, а с 1949 г. по 1953 г. — А. Я. Вышинский. Началом холодной войны принято считать речь У. Черчилля в Фултоне в марте 1946 г., где он говорил о коммунистической угрозе.

Слайд 37: Внешняя политика СССР в 1946-53 гг

В феврале 1947 г. президент США Г. Трумэн развернул программу мер по спасению Европы от советской экспансии, которая состояла в следующем: экономическая помощь европейским государствам, образование военно-политического союза под эгидой США, размещение военных баз США вблизи советских границ. В 1947 г. был выдвинут план Маршалла (разработан госсекретарем США Дж. Маршаллом), предусматривающий оказание экономической помощи европейским странам, пострадавшим в годы Второй мировой войны. Советское правительство расценило план Маршалла как «оружие антисоветской политики» и отказалось от участия в конференции. Об отказе участвовать в плане Маршалла заявили и приглашенные на конференцию страны Восточной Европы.

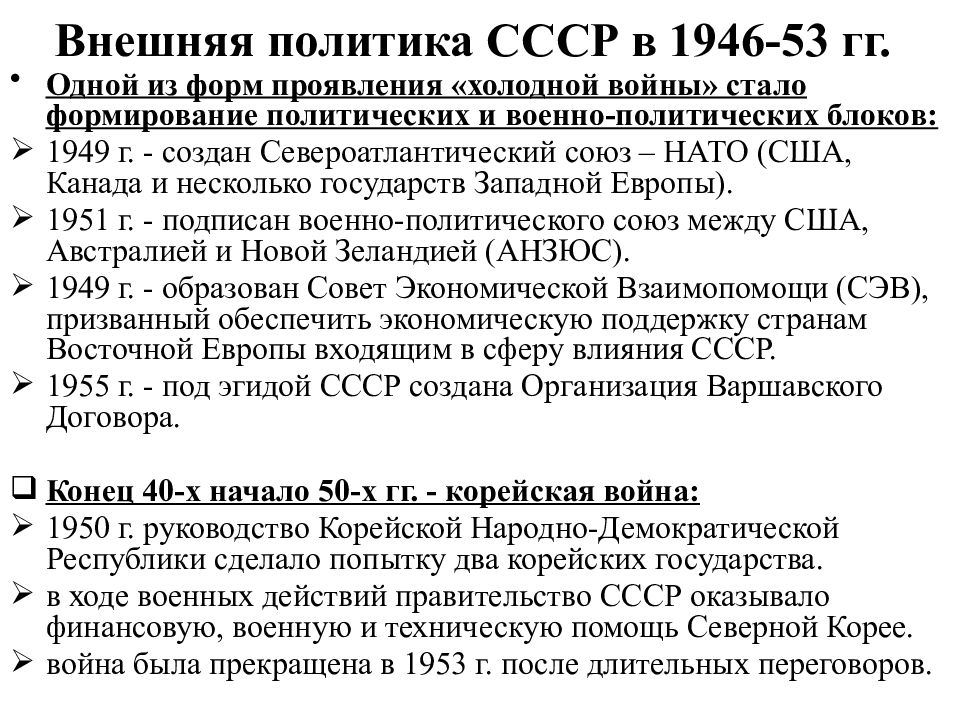

Слайд 38: Внешняя политика СССР в 1946-53 гг

Одной из форм проявления «холодной войны» стало формирование политических и военно-политических блоков: 1949 г. - создан Североатлантический союз – НАТО (США, Канада и несколько государств Западной Европы). 1951 г. - подписан военно-политического союз между США, Австралией и Новой Зеландией (АНЗЮС). 1949 г. - образован Совет Экономической Взаимопомощи (СЭВ), призванный обеспечить экономическую поддержку странам Восточной Европы входящим в сферу влияния СССР. 1955 г. - под эгидой СССР создана Организация Варшавского Договора. Конец 40-х начало 50-х гг. - корейская война: 1950 г. руководство Корейской Народно-Демократической Республики сделало попытку два корейских государства. в ходе военных действий правительство СССР оказывало финансовую, военную и техническую помощь Северной Корее. война была прекращена в 1953 г. после длительных переговоров.

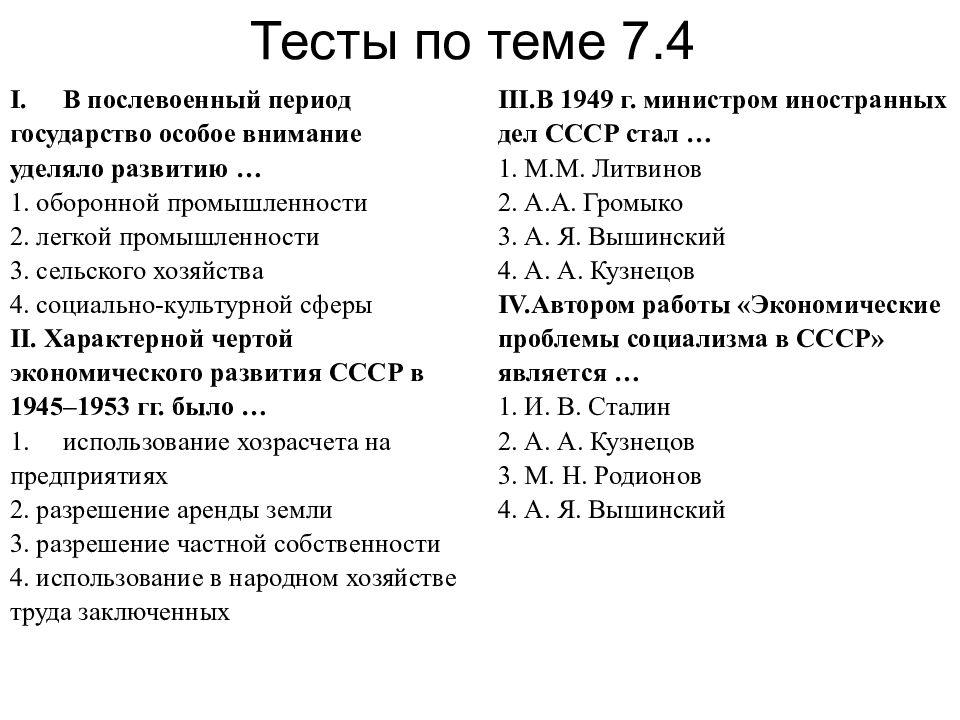

Слайд 39: Тесты по теме 7.4

В послевоенный период государство особое внимание уделяло развитию … 1. оборонной промышленности 2. легкой промышленности 3. сельского хозяйства 4. социально-культурной сферы II. Характерной чертой экономического развития СССР в 1945–1953 гг. было … использование хозрасчета на предприятиях 2. разрешение аренды земли 3. разрешение частной собственности 4. использование в народном хозяйстве труда заключенных III. В 1949 г. министром иностранных дел СССР стал … 1. М.М. Литвинов 2. А.А. Громыко 3. А. Я. Вышинский 4. А. А. Кузнецов IV. Автором работы «Экономические проблемы социализма в СССР» является … 1. И. В. Сталин 2. А. А. Кузнецов 3. М. Н. Родионов 4. А. Я. Вышинский

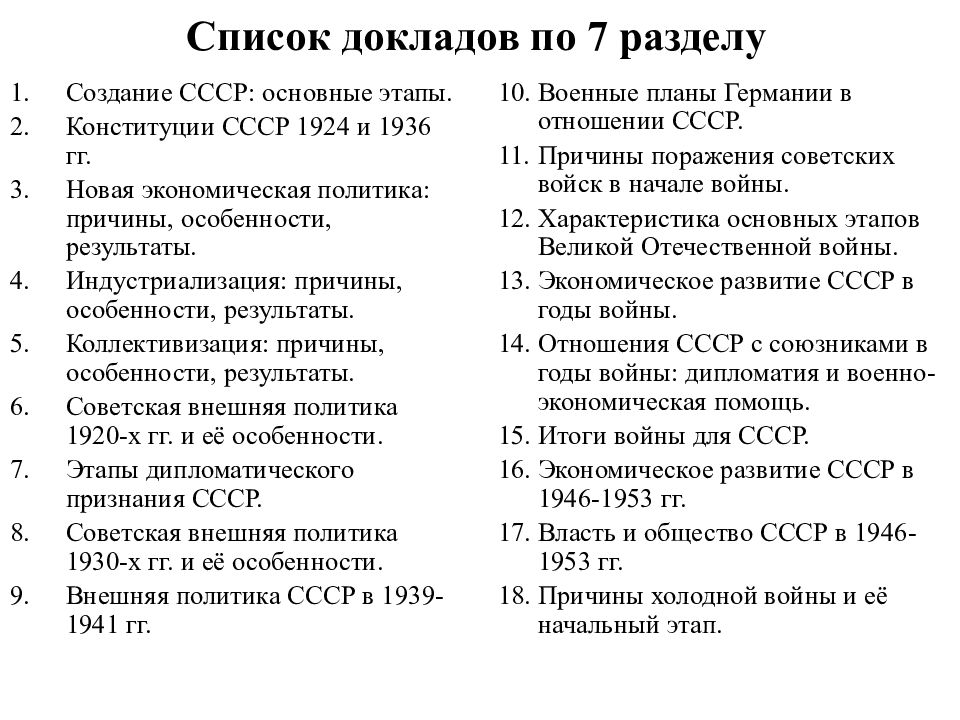

Последний слайд презентации: Раздел 7. СССР в 1922-1953 гг: Список докладов по 7 разделу

Создание СССР: основные этапы. Конституции СССР 1924 и 1936 гг. Новая экономическая политика: причины, особенности, результаты. Индустриализация: причины, особенности, результаты. Коллективизация: причины, особенности, результаты. Советская внешняя политика 1920-х гг. и её особенности. Этапы дипломатического признания СССР. Советская внешняя политика 1930-х гг. и её особенности. Внешняя политика СССР в 1939-1941 гг. Военные планы Германии в отношении СССР. Причины поражения советских войск в начале войны. Характеристика основных этапов Великой Отечественной войны. Экономическое развитие СССР в годы войны. Отношения СССР с союзниками в годы войны: дипломатия и военно-экономическая помощь. Итоги войны для СССР. Экономическое развитие СССР в 1946-1953 гг. Власть и общество СССР в 1946-1953 гг. Причины холодной войны и её начальный этап.