Первый слайд презентации: Раздел 5. Гуманитарные проблемы в теории государства и права

Государство, право и личность Министерство науки и высшего образования РФ Филиал ФГБОУ высшего образования «Псковский государственный университет» в г. Великие Луки Псковской области Преподаватель Лягина Е.В. Тема 5.1

Слайд 2

1. Соотношение государства, правовой системы и личности Проблема соотношения государства, права и личности в той или иной степени присутствует в трудах мыслителей всех поколений. Исходя из своих убеждений и научных взглядов (либералы, демократы, анархисты...) с различных точек зрения и с учетом конкретных исторических ситуаций они по-разному определяют характер соотношения между этими важнейшими социальными институтами. Сейчас неоспоримым фактом признается положение о том, что в системе ценностей демократического общества на первом месте должна стоять личность. Еще в XI веке в Англии были приняты законодательные акты, признавшие приоритет интересов личности перед государством. В этом вопросе Россия отставала от просвещенной Европы, в этой связи уместно напомнить, что только в 1861 году в России было отменено крепостное право. Но мы должны помнить и другое - в отличие от ставшего просвещенным Запада в истории России никогда не было периода инквизиции (в Западной Европе он продолжался около 200 лет) и рабовладения. Личность с точки зрения психологии и философии - это субъект общественных отношений, обладающий определенным уровнем психического развития. Качества личности присущи психически здоровому человеку, достигшему определенного возраста, способному в силу интеллектуальных и духовных качеств быть участником общественных отношений, формировать свою позицию и отвечать за поступки.

Слайд 3

Не каждого человека можно считать личностью. Понятие личности является более узким по сравнению с понятием "человек". Человек - общественное существо, член человеческой семьи. В первую очередь личность вырастает из себя. Немаловажное значение в этом процессе принадлежит и окружающей обстановке. Правовой статус объективно отражает как достоинства, так и недостатки реально действующей политико-юридической системы, принципов демократии, государственных основ данного общества. Потому его нельзя правильно понять и раскрыть, не обращаясь к сущности того социального уклада, в условиях которого он складывается и функционирует. В разные исторические эпохи правовой статус граждан был неодинаков. Достаточно сравнить, скажем, рабовладение, феодализм, буржуазный период, чтобы убедиться в этом. Существенно зависит он и от типа политического режима в рамках одной и той же формации. Причинная обусловленность его сложная и многогранная. Правовой статус - комплексная, интеграционная категория, отражающая взаимоотношения личности и общества, гражданина и государства, индивида и коллектива, другие социальные связи. Поэтому важно, чтобы человек правильно представлял свое положение, свои права и обязанности, место в той или иной структуре. Проблема личности обширна и многогранна. Она имеет разные аспекты. Важнейший из них - юридический. Он тесно связан с политическим, идеологическим, нравственным, гуманистическим и иными аспектами, прямо затрагивающими интересы людей, государства, общества.

Слайд 4

В правовой системе государства личность занимает центральное место и выступает во многих качествах: гражданина; субъекта права и правоотношений; носителя прав и обязанностей, свободы и ответственности, правового сознания, право- и дееспособности, социального и правового статуса. К личности обращены юридические предписания. От нее зависит состояние законности и правопорядка, уровень правовой культуры общества. Она - объект судебной и иной правовой защиты. На ней замыкаются практически все юридические явления, фокусируются разнообразные правовые связи и процессы. Правовое понятие личности сводится к тому, что она может быть субъектом правоотношений, реализуя в полной мере гарантированные государством права и свободы, а также выполняя определенные обязанности. Правовое положение личности может быть формальным (продекларированным только в документах, даже обладающих высшей юридической силой) и реальным. Статья 1 Всеобщей декларации прав человека (1948 г.) гласит: "Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства ".

Слайд 5

В наши дни реальность правового статуса человека в России рассматривается как своего рода показатель гуманизма общества, социального строя и как критерий оценки действий власти. Права человека не должны толковаться как предоставление полной свободы без ограничений. Правовая система, лишенная гражданской этики, может легко превратиться в законное подспорье для коррупции. В то же время правовые предписания, основывающиеся на понятии гуманизма, обеспечивают нравственную основу законности. Общеизвестно, что страны с различным уровнем экономического развития или различными историческими традициями и культурным наследием имеют собственные представления о правах человека и, что естественно, по-разному реализуют их на практике. Большой проблемой для мирового сообщества является разработка универсальных норм и концепций в вопросах обеспечения прав и свобод человека.

Слайд 6

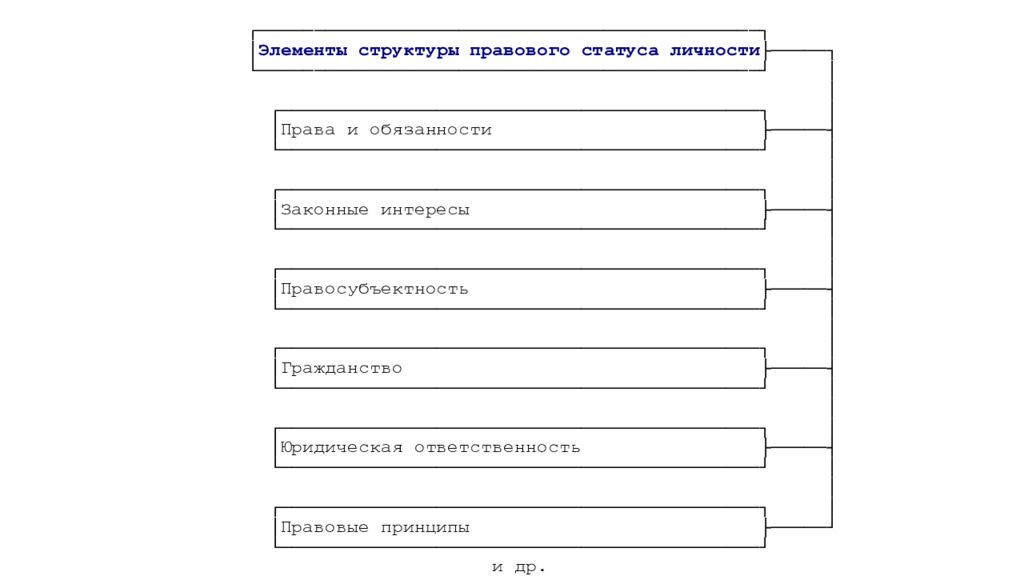

2. Правовой статус личности Многообразные связи права и личности наиболее полно могут быть охарактеризованы через понятие правового статуса, в котором отражаются все основные стороны юридического бытия индивида: его интересы, потребности, взаимоотношения с государством, трудовая и общественно-политическая деятельность, социальные притязания и их удовлетворение. Это собирательная, аккумулирующая категория. В самом кратком виде правовой статус - это юридически закрепленное положение личности в обществе, совокупность прав, свобод, обязанностей и законных интересов личности, признаваемых и гарантируемых государством. В основе правового статуса лежит фактический социальный статус, т.е. реальное положение человека в данной системе общественных отношений. Право лишь закрепляет это положение, вводит его в законодательные рамки. Социальный и правовой статусы соотносятся как содержание и форма. В догосударственном обществе определенный социальный статус был, а правового нет, поскольку там не было права. Юридическое оформление фактического положения индивида осуществляется различными путями и способами, с помощью ряда специфических средств. Оно начинается уже с признания человека субъектом действующего в обществе права и наделения его при этом особым качеством - правосубъектностью, после чего он может вступать в соответствующие правоотношения, нести ответственность за свои поступки.

Слайд 8

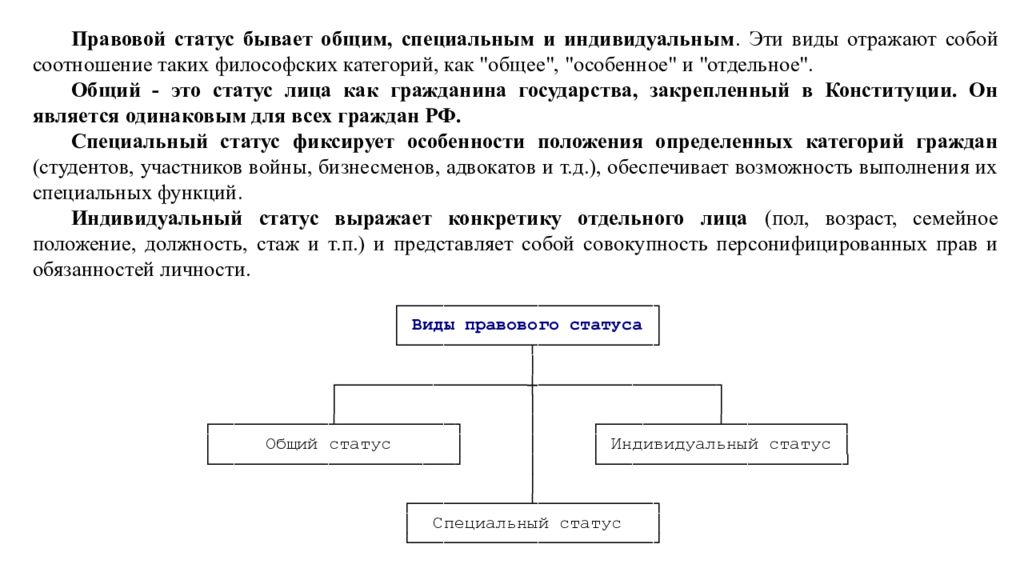

Правовой статус бывает общим, специальным и индивидуальным. Эти виды отражают собой соотношение таких философских категорий, как "общее", "особенное" и "отдельное". Общий - это статус лица как гражданина государства, закрепленный в Конституции. Он является одинаковым для всех граждан РФ. Специальный статус фиксирует особенности положения определенных категорий граждан (студентов, участников войны, бизнесменов, адвокатов и т.д.), обеспечивает возможность выполнения их специальных функций. Индивидуальный статус выражает конкретику отдельного лица (пол, возраст, семейное положение, должность, стаж и т.п.) и представляет собой совокупность персонифицированных прав и обязанностей личности.

Слайд 9

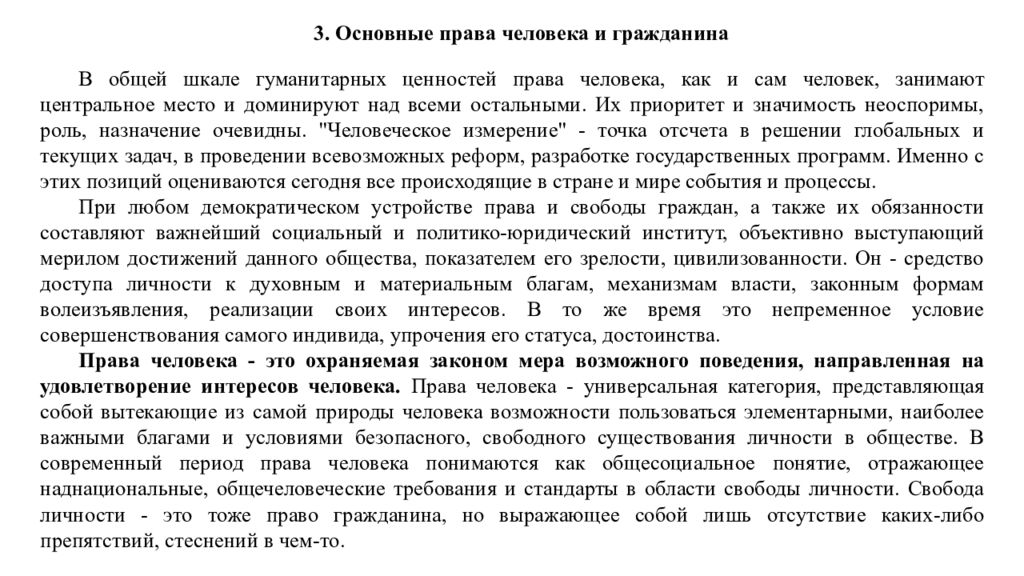

3. Основные права человека и гражданина В общей шкале гуманитарных ценностей права человека, как и сам человек, занимают центральное место и доминируют над всеми остальными. Их приоритет и значимость неоспоримы, роль, назначение очевидны. " Человеческое измерение" - точка отсчета в решении глобальных и текущих задач, в проведении всевозможных реформ, разработке государственных программ. Именно с этих позиций оцениваются сегодня все происходящие в стране и мире события и процессы. При любом демократическом устройстве права и свободы граждан, а также их обязанности составляют важнейший социальный и политико-юридический институт, объективно выступающий мерилом достижений данного общества, показателем его зрелости, цивилизованности. Он - средство доступа личности к духовным и материальным благам, механизмам власти, законным формам волеизъявления, реализации своих интересов. В то же время это непременное условие совершенствования самого индивида, упрочения его статуса, достоинства. Права человека - это охраняемая законом мера возможного поведения, направленная на удовлетворение интересов человека. Права человека - универсальная категория, представляющая собой вытекающие из самой природы человека возможности пользоваться элементарными, наиболее важными благами и условиями безопасного, свободного существования личности в обществе. В современный период права человека понимаются как общесоциальное понятие, отражающее наднациональные, общечеловеческие требования и стандарты в области свободы личности. Свобода личности - это тоже право гражданина, но выражающее собой лишь отсутствие каких-либо препятствий, стеснений в чем-то.

Слайд 11

Поиск оптимальных моделей взаимоотношений государства и личности всегда представлял собой сложнейшую проблему. Эти модели в решающей степени зависели от характера общества, типа собственности, демократии, развитости экономики, культуры и других объективных условий. Но во многом они определялись также властью, законами, правящими классами, т.е. субъективными факторами. Главная трудность заключалась и заключается в установлении такой системы и такого порядка, при которых личность имела бы возможность беспрепятственно развивать свой потенциал (способности, талант, интеллект ), одновременно признавались бы и почитались общегосударственные цели - то, что объединяет всех. Подобный баланс как раз и получает свое выражение в правах, свободах и обязанностях человека. Именно поэтому высокоразвитые страны и народы, мировое сообщество рассматривают права человека и их защиту в качестве универсального идеала, основы прогрессивного развития и процветания, фактора устойчивости и стабильности. Весь современный мир движется по этому магистральному пути. Права человека внетерриториальны и вненациональны, их признание, соблюдение и защита не являются только внутренним делом того или иного государства. Они давно стали объектом международного регулирования. Права личности не есть принадлежность отдельных классов, наций, религий, идеологий, а представляют собой общеисторическое и общекультурное завоевание. Это нравственный фундамент любого общества.

Слайд 12

Россия провозгласила права человека как приоритетные и наиболее значимые, признала необходимость придерживаться в данной области общепринятых международных стандартов, закрепленных в таких широко известных актах, как Всеобщая декларация прав человека (1948); Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (1966); Международный пакт о гражданских и политических правах (1966); Европейская конвенция о защите прав и основных свобод (1950) и др. Подтверждением приверженности российской демократии этим хартиям служит принятая в ноябре 1991 г. Декларация прав человека и гражданина, ставшая органичной частью Конституции РФ, базой всего текущего законодательства, касающегося личности. Оба эти документа фиксируют широкий спектр основополагающих идей, принципов, прав и свобод, а также обязанностей. Исходные их положения гласят, что права и свободы человека являются естественными и неотчуждаемыми, даны ему от рождения, признаются высшей ценностью и не носят исчерпывающего характера. Признание, соблюдение и защита прав человека - обязанность государства.

Слайд 13

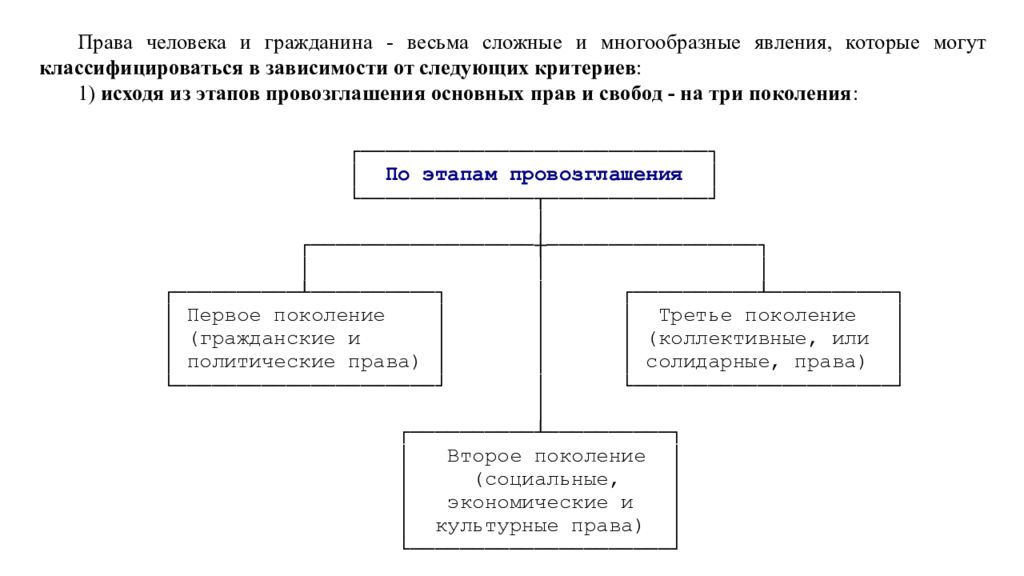

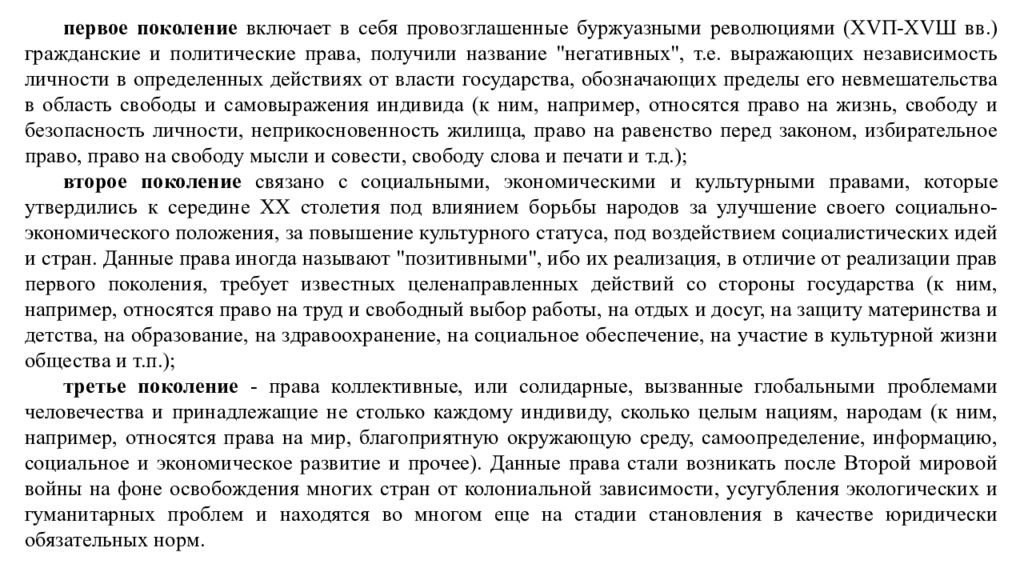

Права человека и гражданина - весьма сложные и многообразные явления, которые могут классифицироваться в зависимости от следующих критериев : 1) исходя из этапов провозглашения основных прав и свобод - на три поколения :

Слайд 14

первое поколение включает в себя провозглашенные буржуазными революциями (ХVП-ХVШ вв.) гражданские и политические права, получили название "негативных", т.е. выражающих независимость личности в определенных действиях от власти государства, обозначающих пределы его невмешательства в область свободы и самовыражения индивида (к ним, например, относятся право на жизнь, свободу и безопасность личности, неприкосновенность жилища, право на равенство перед законом, избирательное право, право на свободу мысли и совести, свободу слова и печати и т.д.); второе поколение связано с социальными, экономическими и культурными правами, которые утвердились к середине ХХ столетия под влиянием борьбы народов за улучшение своего социально-экономического положения, за повышение культурного статуса, под воздействием социалистических идей и стран. Данные права иногда называют "позитивными", ибо их реализация, в отличие от реализации прав первого поколения, требует известных целенаправленных действий со стороны государства (к ним, например, относятся право на труд и свободный выбор работы, на отдых и досуг, на защиту материнства и детства, на образование, на здравоохранение, на социальное обеспечение, на участие в культурной жизни общества и т.п.); третье поколение - права коллективные, или солидарные, вызванные глобальными проблемами человечества и принадлежащие не столько каждому индивиду, сколько целым нациям, народам (к ним, например, относятся права на мир, благоприятную окружающую среду, самоопределение, информацию, социальное и экономическое развитие и прочее). Данные права стали возникать после Второй мировой войны на фоне освобождения многих стран от колониальной зависимости, усугубления экологических и гуманитарных проблем и находятся во многом еще на стадии становления в качестве юридически обязательных норм.

Слайд 16

- гражданские или личные (право на жизнь, на охрану достоинства, тайна переписки, телефонных переговоров и др.); - политические (право избирать и быть избранным во властные структуры, на равный доступ к государственной службе, на объединение, мирные собрания, митинги, демонстрации и др.); - экономические (право частной собственности, на предпринимательскую деятельность, на труд, на отдых и др.); - социальные (право на охрану семьи, охрану материнства и детства, охрану здоровья, на социальное обеспечение, благоприятную окружающую среду и др.); - культурные (право на образование, на участие в культурной жизни, на пользование результатами научного и культурного прогресса; свобода литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества и др.).

Слайд 17

3) в зависимости от соподчиненности на : основные (участвовать в управлении обществом и государством) и дополнительные (избирательное право);

Слайд 18

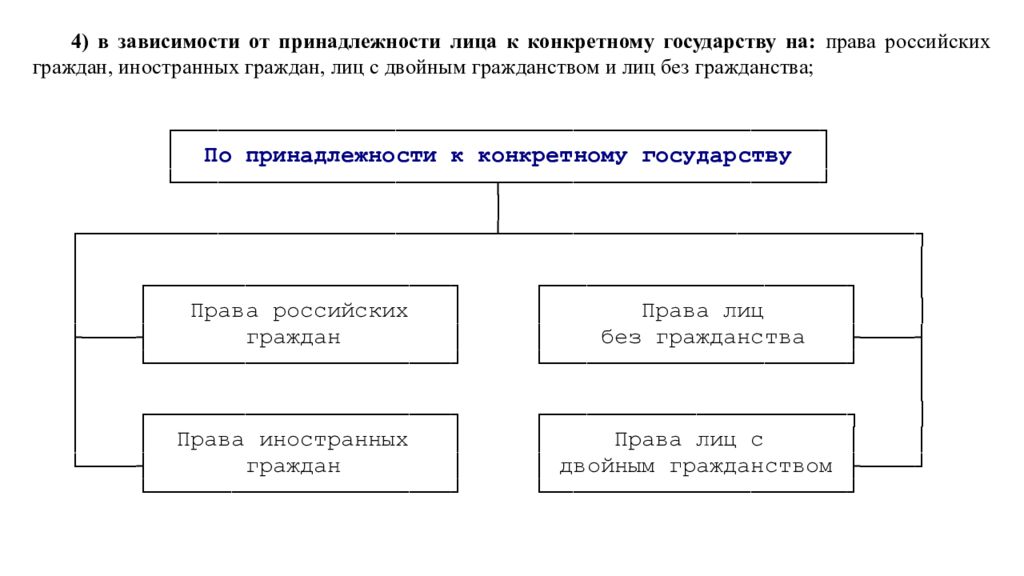

4) в зависимости от принадлежности лица к конкретному государству на: права российских граждан, иностранных граждан, лиц с двойным гражданством и лиц без гражданства;

Слайд 19

5) в зависимости от степени распространения на: общие (присущие всем гражданам) и специальные (зависящие от социального, служебного положения, пола, возраста лица, а также других факторов, например, права потребителей, служащих, несовершеннолетних, женщин, пенсионеров, ветеранов, беженцев и прочих);

Слайд 20

6) в зависимости от характера субъектов на: индивидуальные (право на жизнь, труд и т.п.) и коллективные (право на забастовку, митинги и прочее);

Слайд 21

7) в зависимости от роли государства в их осуществлении на: негативные (государство должно воздерживаться от конкретных действий по отношению к индивиду) и позитивные (государство должно предоставить лицу определенные блага, содействовать в реализации им своих прав);

Слайд 22

8) в зависимости от особенностей личности, проявляющихся в различных сферах и отдельных ситуациях ее жизнедеятельности.

Слайд 23

4. Юридические обязанности личности Юридическая обязанность есть установленная законом мера должного, общественно необходимого поведения. Это властная форма социальной регуляции, опирающаяся на " силовое " начало, т.е. на возможность государственного принуждения. В обязанностях выражаются как личные, так и общезначимые интересы. Через обязанность удовлетворяется интерес управомоченного в любом правоотношении. Обязанность отвечает также интересам самого правообязанного лица, а в конечном счете - целям и задачам всей политико-правовой системы. Корреляция прав и обязанностей создает уравновешенное общественное состояние, иначе говоря - режим наибольшего благоприятствования для повседневной жизнедеятельности людей. Такое сочетание выражает разумный баланс интересов всех членов и составных частей общества, способствует достижению согласия, взаимопонимания и социального компромисса между ними. Это средство гармонизации интересов государства и личности, а также интересов граждан в их взаимоотношениях друг с другом. Иным путем трудно добиться желаемого социального эффекта. Юридическая обязанность - вид и мера государственно-целесообразного, разумного, полезного, объективно обусловленного поведения, призванного вносить порядок и "умиротворение" в жизнь. Она - законная преграда на пути произвола, хаоса, своеволия, неорганизованности, всего деструктивного и мешающего нормальному развитию общества.

Слайд 24

Обязанность тесно связана с субъективным правом; это парные, взаимозависимые понятия. Известно, что любая правовая норма носит предоставительно-обязывающий характер и уже поэтому предусматривает как возможное, так и должное поведение. Обязанность - способ обеспечения прав, условие их реальности и эффективности. Если субъективное право - это сфера власти и свободы индивида, то юридическая обязанность - область необходимости и подчинения. Носитель обязанности должен понимать и сознавать свою "несвободу" и связанность ради общего блага. Функциональное назначение юридических обязанностей - корреспондировать субъективным правам, выполнять свою часть работы в общем механизме правового регулирования, направлять деятельность индивидов в нужное русло; а социальное - формировать должное правосознание и правовую культуру граждан, служить дисциплинирующим фактором, упрочивать законность и правопорядок в обществе. Все эти функции тесно взаимосвязаны и взаимозависимы, осуществляются одновременно. Любые субъективные права практически могут быть реализованы только через чьи-то обязанности, и наоборот, обязанности предполагают чье-то право требовать их исполнения. Вне корреляции друг с другом данные категории немыслимы, они могут действовать только в "одной связке", а не порознь. Обязанности - обратная сторона прав.

Слайд 25

Принцип сочетания прав и обязанностей получил отражение в принятой Генеральной Ассамблеей ООН Всеобщей декларации прав человека 1948 г., провозглашающей, что "каждый человек имеет обязанности перед обществом, в котором только и возможно свободное и полное развитие его личности", что осуществление прав и свобод гражданином требует "должного признания и уважения прав и свобод других, удовлетворения справедливых требований морали, общего порядка и благосостояния в демократическом обществе" (ст. 29). В Международном пакте о гражданских и политических правах также зафиксировано, что "отдельный человек имеет обязанности в отношении других людей и того коллектива, к которому он принадлежит". Исходя из этих общих положений, соответствующие государства закрепляют в своем законодательстве более развернутый перечень обязанностей применительно к конкретным условиям и национальным интересам. При этом речь, конечно, идет не только об обязанностях граждан, но и об обязанностях органов власти, должностных лиц, других субъектов. Естественные права человека предполагают столь же естественные его обязанности, и эти два начала призваны взаимодействовать и уравновешивать друг друга. Обязанности - другой конец "демократической оси", обеспечивающей поддержание баланса интересов в обществе. Без этого невозможна сколько-нибудь упорядоченная жизнь людей. Об этом писал еще Цицерон в своем известном трактате об обязанностях.

Слайд 26

5. Право, как мера свободы и ответственности личности Свобода - одно из наиболее емких, сложных и многогранных понятий. Существуют различные аспекты свободы - экономический, политический, юридический, нравственный, духовный и др. Соответственно выдвинуто и множество всевозможных ее концепций, трактовок, определений. Эти истолкования нередко зависят от того, чего хотят от свободы сами ее интерпретаторы, которые, как правило, наполняют данный феномен различным содержанием. Но есть и объективные основания свободы, среди которых на первом месте стоит необходимость. Свобода как определенное социальное состояние общества, как познанная и освоенная необходимость находит свое наиболее концентрированное выражение в праве, в котором она практически материализуется, объективируется, отливается в конкретные осязаемые формы, принципы, институты. По характеру права в данном обществе, его развитости, завершенности всегда можно судить о сущности и широте той свободы, которую юридически признает и допускает государственная власть. Право служит официальным мерилом действующей свободы, ее нормой, указателем границ должного и возможного. Вместе с тем оно является гарантией осуществления этой свободы, средством ее охраны и защиты. Гегель рассматривал право как царство осуществленной свободы, реальное ее бытие. "Свобода бывает там, - писал он, - где господствует закон, а не произвол". Известны кантовские положения о праве как сфере свободы; в обеспечении внешней автономии личности он видел основную цель и назначение права. Пожалуй, только Лев Толстой, вопреки всему, считал право насилием над личностью.

Слайд 27

Правовые нормы, будучи едиными масштабами (эталонами) человеческой деятельности, определяют границы поступков людей, меру, рамки, объем их возможного и должного поведения. Именно с помощью права, законов субъекты общественных отношений - индивидуальные и коллективные - ставятся под юрисдикцию государства, которое в интересах всего общества запрещает или разрешает определенные действия, ограничивает или расширяет сферу личных желаний и устремлений, предоставляет права, возлагает обязанности, ответственность, поощряет полезную и пресекает вредную деятельность. Конституция РФ провозглашает: "Каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности" (ст. 34). Гражданский кодекс закрепляет свободу договоров. Он, в частности, устанавливает, что коммерческие организации "могут иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом" (ст. 49). Свободная экономика предполагает свободную личность и наоборот. При этом свободная экономика - не "дикая" экономика, равно как и свободная личность - не анархическая личность. Для того чтобы они не стали таковыми, как раз и нужна регулирующая роль государства и права, ибо там, где кончается закон, начинается произвол.

Слайд 28

При определенных условиях свобода и права личности могут ограничиваться во имя общего блага. В Конституции РФ говорится: "Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства " (ч. 3 ст. 55). В условиях чрезвычайного положения "для обеспечения безопасности граждан и защиты конституционного строя... могут устанавливаться отдельные ограничения прав и свобод с указанием пределов и срока их действия " (ч. 1 ст. 56). Не подлежат ограничению права и свободы, предусмотренные ст. ст. 20, 21, 23 (ч. 1), 24, 28, 34 (ч. 1), 40 (ч. 1), 46 - 54 Конституции РФ (ч. 3 ст. 56). В перечисленных статьях Конституции РФ речь идет о праве на жизнь, честь, достоинство, неприкосновенность частной жизни, тайну переписки, свободу совести и других личных правах. Приведенные положения российской Конституции полностью соответствуют общепринятым международным стандартам, практике других государств, Всеобщей декларации прав человека. Это выработанные на протяжении веков правила человеческого общежития. Право выполняет разнообразные и многоцелевые функции. Оно одновременно стимулирует и ограничивает определенные действия, поощряет и запрещает их; открывает перед субъектами известные возможности и обязывает их к должному (нужному, полезному) поведению. Право "дарует" и "отнимает" свободу, гарантирует и защищает государственно-значимые интересы, служит средством удовлетворения потребностей, применяет санкции за "непослушание", милует и наказывает, проводит своего рода политику "кнута и пряника", стоит на страже мира и порядка. Еще Цицерон писал, что право призвано искоренять пороки и насаждать добро.

Слайд 29

Разумеется, свобода личности предполагает также ее свободу от произвола власти. Посредником между ними выступает закон, в котором как раз и выражена официальная мера независимости индивида, его "суверенитет", а равно очерчены границы деятельности самой этой власти. Давно сказано : государством должен править закон. Закон выше любой должности, он "властвует над всеми" (Аристотель). Право - не только мера юридической свободы, но и мера юридической ответственности. Общеизвестно, что свобода одного кончается там, где начинается свобода другого. Или, наоборот, свобода одного начинается там, где она кончается у другого. Перед нами принцип "сообщающихся сосудов ". И если отдельная личность переступает эти грани, возникает моральная либо правовая ответственность, в зависимости от того, какие нормы нарушены. Ради общей свободы личность должна жертвовать частью собственной свободы, иначе - хаос, анархия, произвол. Еще Ш.Л. Монтескье заметил: "Разреши человеку делать все, что он хочет, и ты погубишь его". Это созвучно платоновской мысли о том, что чрезмерная свобода может превратиться в чрезмерное рабство. Свободой очень часто злоупотребляют. Давно подмечено: когда свободы нет - ее требуют, когда она есть - ее извращают. Для практической реализации свободы нужна прежде всего внутренняя культура личности, а уже потом внешняя - политическая, правовая, нравственная. Впрочем, они тесно взаимосвязаны. В этом и состоит подлинная этика поведения индивида. "Когда мы слышим, что свобода состоит вообще в возможности делать все, чего хотят, то мы можем признать такое представление полным отсутствием культуры мысли: в этом представлении нет еще ни малейшего даже намека понимания того, что есть в себе и для себя, свободная воля, право, нравственность" (Гегель).

Слайд 30

Ответственность - такая же объективная необходимость, как и свобода. Более того, ответственность - условие свободы. Субъектами ответственности выступают все, включая властные структуры. Поэтому вопрос о взаимной ответственности государства и личности в современных условиях не только не снимается, а приобретает новое качество. Оптимальное взаимодействие права и личности возможно только на основе четко функционирующей государственности. Твердая легитимная демократическая власть - предпосылка эффективности такого взаимодействия. Философами и юристами ответственность рассматривается в двух аспектах - негативном (ретроспективном) и позитивном (перспективном). Первый предполагает ответственность за уже со-вершенные правонарушения, он давно и обстоятельно разработан юридической наукой, подробно регламентируется законодательством. Такая ответственность - форма принудительного лишения человека определенных благ, реакция государства на противоправные действия, применение к виновному предусмотренных законом санкций. Это извечные вопросы "деяния и воздаяния". Слабее изучен второй - позитивный - аспект ответственности, под которым подразумевается не "расплата" за уже содеянное, а ответственность за надлежащее исполнение своих функций, обязанностей, порученного дела, за добросовестное поведение, ответственность перед обществом, государством, коллективом, семьей, окружающими. Если основанием негативной ответственности является правонарушение, то основанием позитивной - взаимосвязь личности с государством и обществом, ее обязанности и юридический долг перед ними, а также необходимость уважать права и свободы других граждан. Иными словами, позитивная ответственность вытекает из конституционно-правового статуса индивида, его принадлежности к данному государственному образованию, института гражданства.

Последний слайд презентации: Раздел 5. Гуманитарные проблемы в теории государства и права

Вопросы для повторения: 1. Что понимается под правовым статусом личности? 2. Назовите виды и основные элементы правового статуса. 3. Что такое естественные (неотчуждаемые) права человека и гражданина ? 4. Дайте определение юридической ответственности. 5. Почему право выступает мерой юридически признанной свободы? 6. В чем смысл деления ответственности на позитивную и негативную? 7. Допустимы ли ограничения свободы гражданина?