Слайд 2: План урока

1. На государевой службе 2. Крестьянский мир 3. Посадские и гости

Слайд 3: 1. На государевой службе

В начале XVI в. верхушка знати состояла из владельцев собственных княжеств – удельных князей и «служилых» князей пограничных земель, перешедших на службу Москве. Удельные князья были родственниками государя. У них были свои бояре, полки, с которыми они ходили на войну, казна и администрация. Удельные князья не имели права чеканить свою монету и вести самостоятельную внешнюю политику. Удельные князья обладали правами на московский престол. Василий III Иван III В борьбе с уделами Василий III проявил хитрость – он запрещал своим братьям, владельцам уделов, жениться. Соответственно у тех не было детей и их власть отмирала, а земли переходили в подчинение к Москве. К 1533 году оставалось всего 2 удела: Юрия Дмитровского и Андрея Старицкого.

Слайд 4: 1. На государевой службе

При Иване IV представители знатных фамилий располагались на лестнице «служилых чинов». «Государев двор» - бояре (10-15 членов боярской Думы), окольничие, думные дворяне «Дворяне московские» - служившие в Москве дворяне «Дети боярские» («Дворяне городовые») – основная масса дворян помещиков (25-30 тыс.чел.). Они объединялись в служилые «города» («тверичи», «смоляне» и др.) и вместе ходили в походы. Перед походом получали жалованье 5-12 рублей. За неявку на смотр или в полк у дворянина могли отобрать поместье, а его выпороть кнутом. За заслуги могли увеличить размер поместья или денежное содержание. За особые заслуги могли перевести в Москву, но стать окольничим или боярином дворянин из этого слоя не мог никогда

Слайд 5: 1. На государевой службе

Отношения между членами «государева двора» регулировались местничеством. Дети, племянники и внуки одного боярина должны были находиться на службе в таком взаимоотношении с потомками другого, в котором служили их предки. «За службу жалует государь поместьем и деньгами, а не отечеством» - то есть менее знатные всегда оставались ниже положением, чем представители более знатных родов.

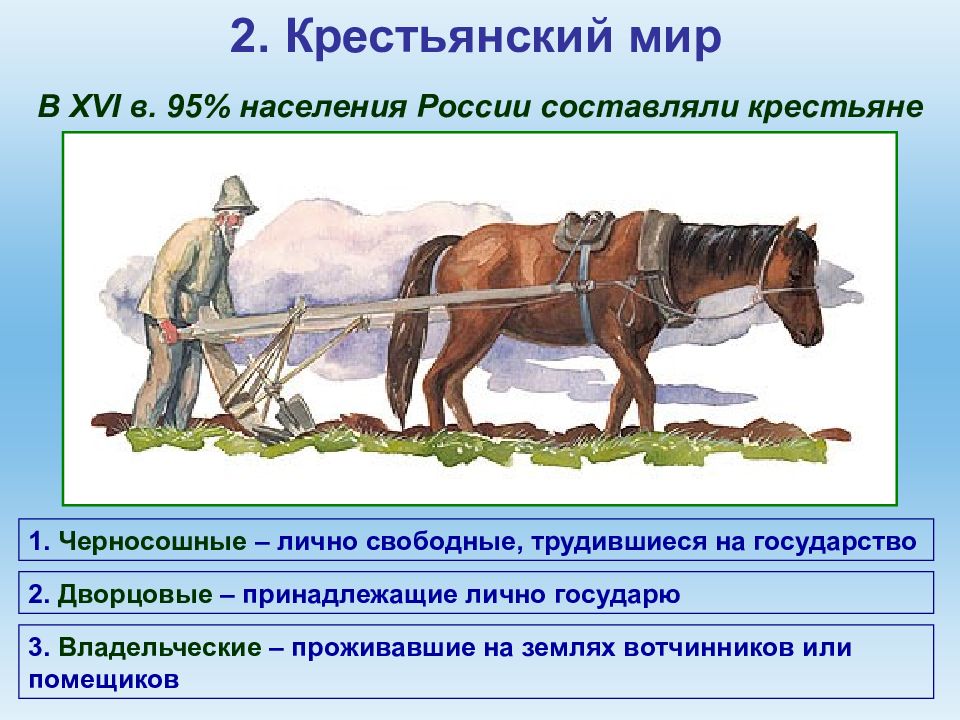

Слайд 6: 2. Крестьянский мир

В XVI в. 95% населения России составляли крестьяне 1. Черносошные – лично свободные, трудившиеся на государство 2. Дворцовые – принадлежащие лично государю 3. Владельческие – проживавшие на землях вотчинников или помещиков

Слайд 7: 2. Крестьянский мир

Село было центром крестьянской общины, волости или вотчины. Село XVI в. – это 20-30 дворов, деревня – 3-5 дворов. Крестьянская семья – 6-8 человек, продолжительность жизни 30-40 лет. До XVII в. община состояла из жителей села и нескольких близлежащих деревень. Община распределяла пахотные наделы и угодья, отвечала за уплату податей круговой порукой. Старосты решали дела с господами и местной администрацией распределяли повинности между общинниками.

Слайд 8: 2. Крестьянский мир

Крестьяне имели права перехода от одного владельца к другому и заключали с землевладельцами договоры – «порядные грамоты». Крестьянин нес определенные по договору повинности – барщина и оброк. В 1581 г. правительство ввело заповедные лета – запрет на уход крестьян из вотчин и поместий. В 1597 г. был введен 5-летний срок сыска беглых крестьян – урочные лета.

Слайд 9: 2. Крестьянский мир

Полностью зависимым населением являлись холопы – прислуга (челядь, дворовые) вотчинника. Холопы работали на пашне (страдники), в управлении хозяйством (тиуны, ключники), были боевые холопы (те что ходили в походы) Были холопы служившие пожизненно, других отпускали на волю после смерти хозяина, третьи отрабатывали «ряд» (договор).

Слайд 10: 3. Посадские и гости

К концу XVI в. в России насчитывалось около 200 городов. В Москве проживало около 100 тыс.чел,, в Великом Новгороде – 30 тыс. Кроме нескольких городов (Ярославль, Устюг, Вологда), обычный город насчитывал 100-300 дворов. Всего в городах проживало около 300 тыс.чел. Городами управляли назначаемые государем наместники и воеводы.

Слайд 11: 3. Посадские и гости

Центром города была крепость, внутри которой находились собор, хоромы наместника, «осадные дворы» и усадьбы дворян-землевладельцев. Знатным людям и духовным феодалам в городах принадлежали белые дворы и слободы, освобожденные от казенных платежей и повинностей.

Слайд 12: 3. Посадские и гости

Купцы и ремесленники жили в посаде. В городском купечестве выделились гости. Они платили налоги отдельно от прочих горожан, владели вотчинами, ездили за границу. Остальные «черные люди» занимались ремёслами и торговлей, платили подати и совместно «тянули» повинности. Вместе с гостями они составляли посадскую общину, выбирали «купеческих старост», заседали в суде у наместников. Но горожане не имели своего городского суда и других «вольностей» и в этом русские города отличались от европейских.

Слайд 13: 3. Посадские и гости

Иван IV практиковал массовые «своды» горожан в Москву. В столицу переезжали купцы и мастера из других русских городов, что лишало эти города слоя богатых и предприимчивых горожан и вело к упадку прежнего городского устройства.

Слайд 14: Выводы

В России в XVI в. формировалось сословное общество. Права разных сословий («чинов») не закреплялись юридически; внутри них не было корпоративной сплоченности, как это было в Западной Европе. Решающее влияние на формирование сословий оказала государственная власть, поэтому они различались не столько правами, сколько обязанностями.

Слайд 15

На сайте также размещены поурочные планы по истории и обществознанию с 5 по 11 классы, тестовые задания по истории и обществознанию, ответы на ВСЕ тестовые задания к ЕГЭ и ОГЭ по обществознанию и истории открытого банка заданий ФИПИ, карты по Всеобщей истории и истории России, материалы для дополнительных занятий и многое другое. Полные блоки презентаций по Истории, Обществознанию и МХК Вы можете найти на сайте http://presentation-history.ru/ На сайте размещены видеолекции по истории и обществознанию по курсам 6-11 классов.