Слайд 2

Территория и население Российской империи В начале XX в. Российская империя была одной из крупнейших стран мира. По размерам территории — более 22 млн км (почти 17% обитаемой суши) — она занимала второе место, уступая только Британской империи.

Слайд 3

Согласно переписи 1897 г., на территории страны проживало более 128 млн. человек (третье место после Британской империи и Китая).Российская империя была многонациональной страной. В ней проживало более 100 народов и народностей. Территория и население Российской империи

Слайд 4

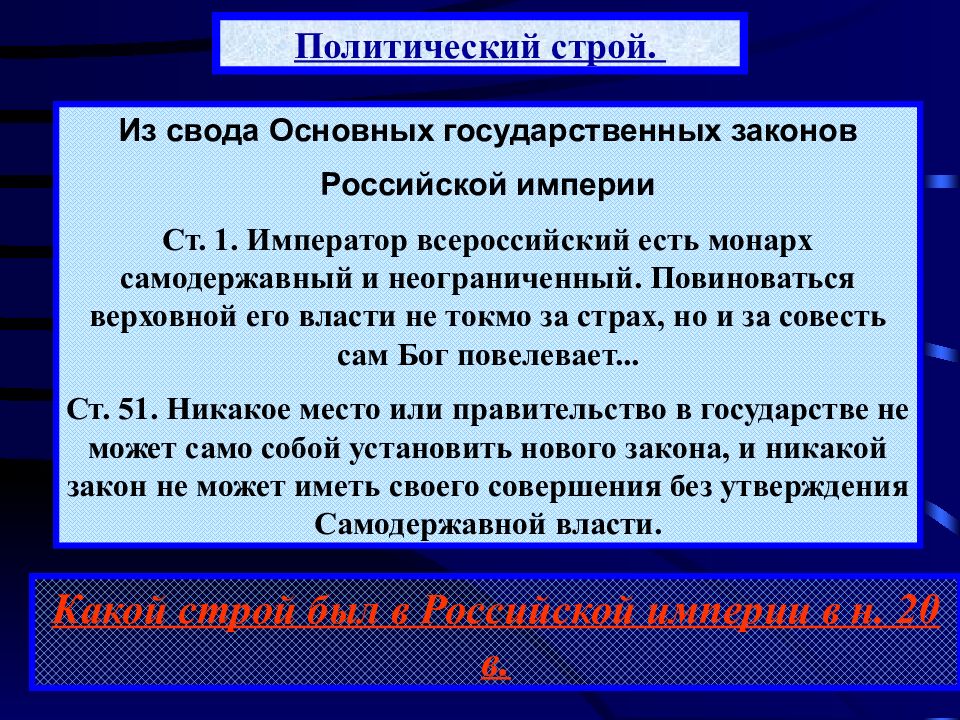

Политический строй. Из свода Основных государственных законов Российской империи Ст. 1. Император всероссийский есть монарх самодержавный и неограниченный. Повиноваться верховной его власти не токмо за страх, но и за совесть сам Бог повелевает... Ст. 51. Никакое место или правительство в государстве не может само собой установить нового закона, и никакой закон не может иметь своего совершения без утверждения Самодержавной власти. Какой строй был в Российской империи в н. 20 в.

Слайд 5

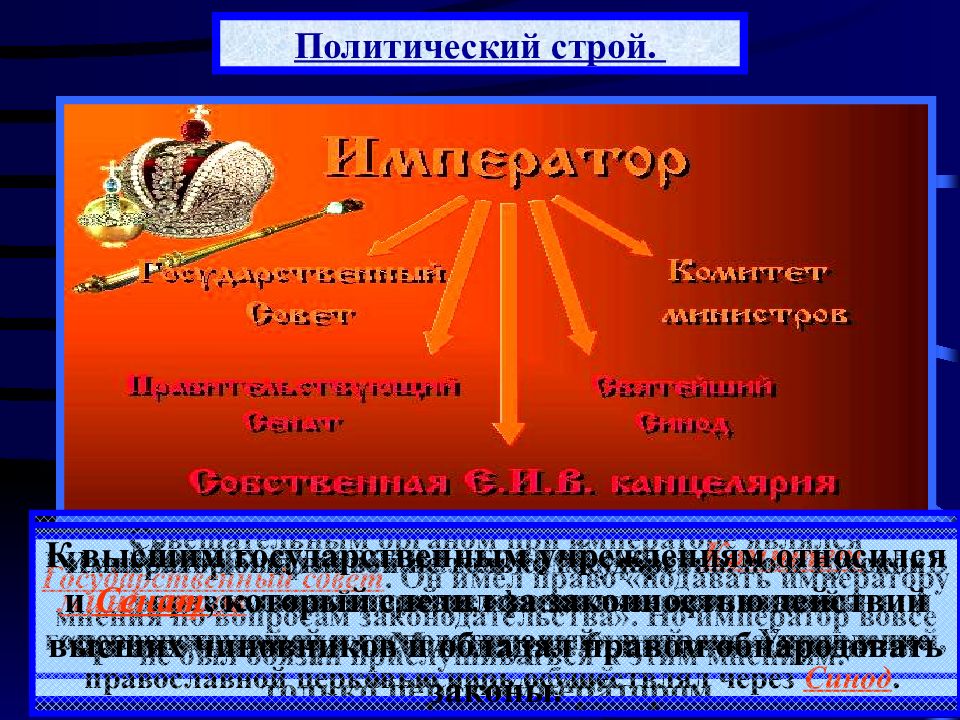

Политический строй. Российская империя оставалась самодержавной монархией. В руках императора сосредоточивалась вся полнота государственной власти — законодательной, исполнительной, отчасти судебной. Совещательным органом при императоре являлся Государственный совет. Он имел право «подавать императору мнения по вопросам законодательства». Но император вовсе не был обязан прислушиваться к этим мнениям. Монарх руководил страной через Комитет министров, являвшийся высшим исполнительным органом империи. Министры были ответственны только перед императором. Император был главой не только государства, но и Русской православной церкви, официально признанной «первенствующей и господствующей» в стране. Управление православной церковью царь осуществлял через Синод. К высшим государственным учреждениям относился и Сенат, который следил за законностью действий высших чиновников и обладал правом обнародовать законы.

Слайд 6

Государственные символы. Гербом Российской империи был двуглавый орел с царскими регалиями — коронами, скипетром и державой

Слайд 7

Государственный флаг представлял собой полотнище с белой, синей и красной горизонтальными полосами. Государственный гимн начинался словами: «Боже, Царя храни...» Государственные символы.

Слайд 8

Особенности российской модернизации Модернизация — процесс перехода от традиционного общества к обществу индустриальному Индустриальное общество — общество, в котором завершен процесс создания крупной, технически развитой промышленности, преобладающей над сельским хозяйством.

Слайд 9

Модернизация охватила все ведущие страны, но у российской модернизации были свои особенности : Россия относительно поздно (когда?) вступила на путь капиталистического развития. Нужно было догонять развитые государства. Сохранялись феодальные пережитки. Модернизация проходила по инициативе и под контролем государства. М одернизация охватила в основном те отрасли экономики, от которых зависело военное и политическое могущество страны. Особенности российской модернизации

Слайд 10

Как и в других странах, вставших на индустриальные рельсы, наиболее могущественным с экономической точки зрения классом российского общества являлась буржуазия. Численность крупной буржуазии (т. е. имеющей доходы свыше 10 тыс. р. в год) составляла примерно 25 тыс. человек в 1910 г. — около 30 тыс. Социальная структура

Слайд 11

Российская буржуазия не имела прочной опоры в обществе, так как практически отсутствовали средние слои населения, т. е. мелкие собственники. Она была тесно связана с правительством, не имела политических прав. На фабриках и заводах существовала беспощадная эксплуатация наемных рабочих. Социальная структура

Слайд 12

Социальная структура Многие представители российской буржуазии были образованными людьми, занимались благотворительностью, меценатской и просветительской деятельностью. Текстильный фабрикант П.М. Третьяков передал в дар Москве уникальную коллекцию русской национальной живописи и великолепное здание, в котором она размещалась. При финансовой помощи С.Т. Морозова был создан Московский художественный театр. П.М. Третьяков С.Т. Морозова

Слайд 13

Социальная структура К началу XX в. в России было примерно 13 млн. наемных рабочих, из них 2,8 млн. — потомственные рабочие, остальные — рабочие в первом поколении, как правило, выходцы из деревни.

Слайд 14

Социальная структура Высшей социальной группой в России являлось поместное дворянство. Помещики владели огромной земельной собственностью, но и здесь происходили перемены. Землевладение перестало быть исключительно дворянским.

Слайд 15

Социальная структура В крестьянской среде шло имущественное расслоение. В деревне появились люди, главным источником богатства которых была эксплуатация наемного труда, торговля, ростовщичество. Именно их, а не всех зажиточных хозяев называли кулаками. К началу XX в. кулаки составляли 2—3 % крестьянского населения.

Слайд 16

К ним примыкали примерно 15 % зажиточных крестьян. Главным мерилом зажиточности было наличие определенного количества скота — более четырех лошадей, столько же коров. Социальная структура

Слайд 17

На другом полюсе деревни — безлошадные хозяйства (примерно 25 %). Крайним проявлением бедности было отсутствие коровы — таких хозяйств насчитывалось до 10 %. Крестьянство задыхалось от острого малоземелья. Земли не хватало, многие крестьяне были вынуждены арендовать землю у помещиков. Социальная структура

Слайд 18

Важную роль в общественной жизни России играла интеллигенция. К началу XX в. в России 2,7 % населения занималось преимущественно умственным трудом: ученые, преподаватели, врачи, лица свободных профессий (адвокаты, журналисты, писатели, артисты и др.) К 1917 г. их количество удвоилось и составило 1,5 млн человек. Социальная структура

Слайд 20

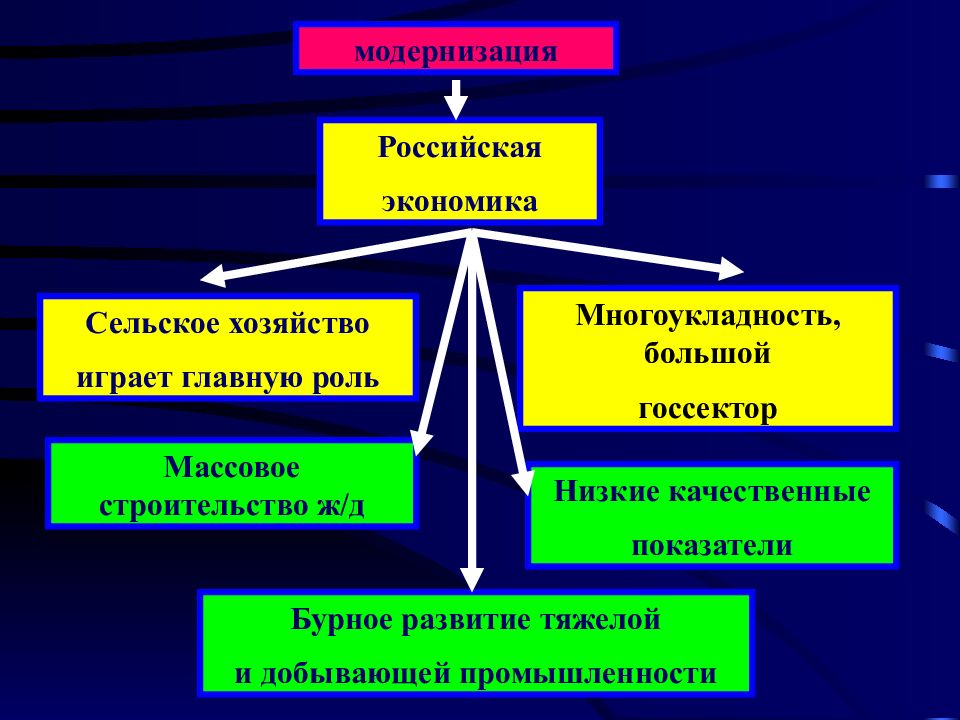

И ндустриальное общество характеризуется преобладанием промышленного производства над сельским хозяйством. Россия в конце XIX — начале XX в. оставалась сельскохозяйственной страной, но ее промышленность переживала бурный подъем. Российская экономика на рубеже XIX -н. XX вв.

Слайд 21

Толчком к росту производства стало железнодорожное строительство. Сеть железных дорог увеличивалась в 1895—1899 гг. в среднем более чем на 3 тыс. км в год, в следующие пять лет — более чем на 2 тыс. км в год. Огромное значение для развития промышленности и сельского хозяйства имело строительство Великой Сибирской железнодорожной магистрали (Транссиба). Российская экономика на рубеже XIX -н. XX вв.

Слайд 22

Строительство железных дорог. Служило толчком. Развитию машиностроения Развитие металлургии УГЛЕДОБЫЧА ЛЕСОДОБЫЧА Нефтедобыча 8,1% Самый высокий промышленный рост в мире

Слайд 23

Строительство железных дорог способствовало увеличению производства металла, продукции тяжелого машиностроения, угля, леса и других материалов. Особенно быстрыми темпами развивались отрасли народного хозяйства, связанные с новыми видами топлива — углем и нефтью, добыча которых увеличилась в 3 раза. В целом выпуск продукции тяжелой промышленности увеличился в 2,3 раза. Темпы промышленного роста в России были самыми высокими в мире — до 8,1 % в год. Российская экономика на рубеже XIX -н. XX вв.

Слайд 24

Российская экономика на рубеже XIX -н. XX вв. Из книги французского экономиста Э. Тэри «Россия в 1914 г.» Молодые страны имеют то преимущество, что могут немедленно воспользоваться плодами прогресса, добытыми долгими годами опыта в старых промышленных странах. Вот почему шахты и металлургические предприятия, созданные в пустынных степях южной России, были сразу оснащены по образцу наиболее усовершенствованных предприятий Западной Европы. Какими преимуществами обладала российская промышленность?

Слайд 25

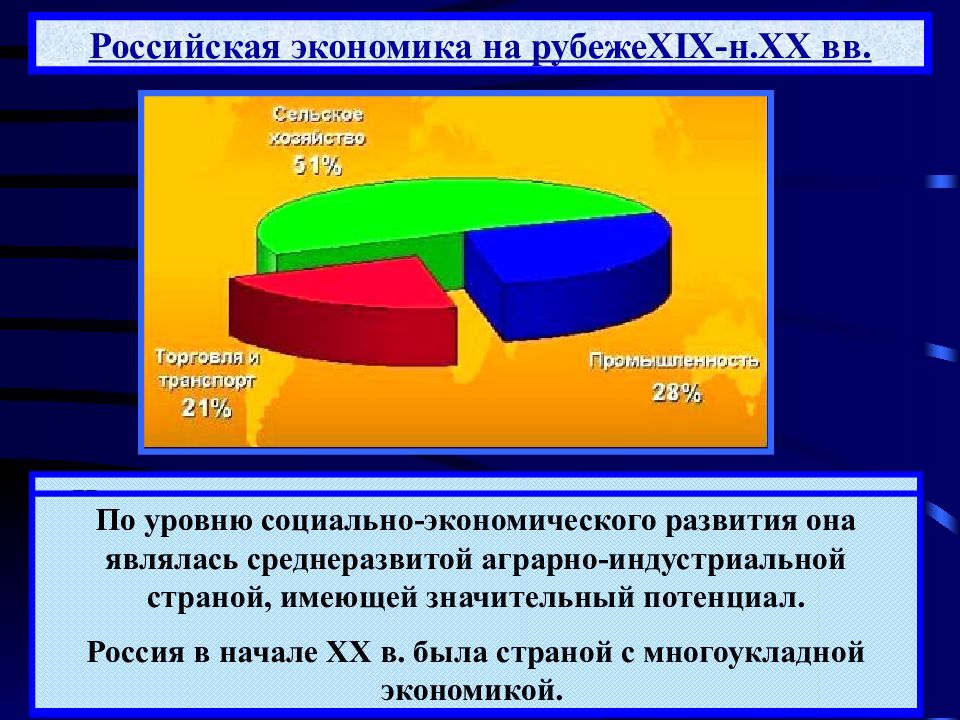

Российская экономика на рубеже XIX -н. XX вв. Несмотря на высокие темпы развития промышленного производства, Россия значительно отставала от мировых держав по качественным показателям экономики : производству промышленной продукции на душу населения, производительности труда, технической оснащенности предприятий. По уровню социально-экономического развития она являлась среднеразвитой аграрно-индустриальной страной, имеющей значительный потенциал. Россия в начале XX в. была страной с многоукладной экономикой.

Слайд 26

модернизация Российская экономика Сельское хозяйство играет главную роль Многоукладность, большой госсектор Массовое строительство ж / д Бурное развитие тяжелой и добывающей промышленности Низкие качественные показатели

Слайд 27

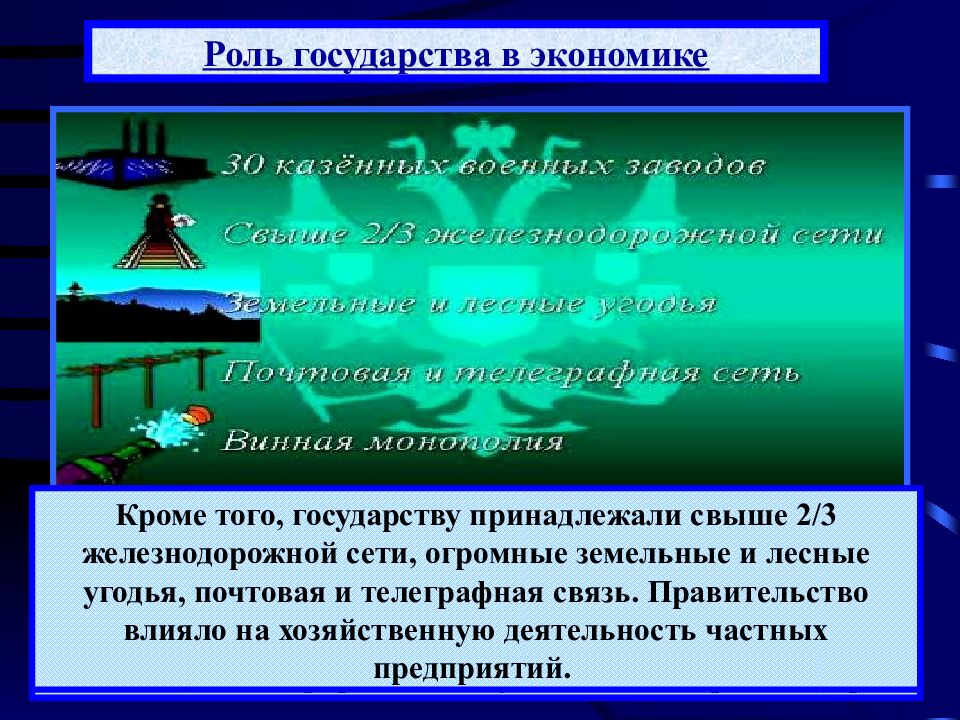

Важной особенностью России было наличие крупного государственного сектора экономики. Его ядром были казенные (от слова «казна») заводы, которые удовлетворяли военные нужды государства. Они принадлежали государству и им же финансировались. Роль государства в экономике Единственным заказчиком и покупателем их продукции являлось государство, а управлялись они государственными чиновниками. В начале XX в. крупнейших казенных заводов было около 30: Тульский, Ижевский, Сестрорецкий, Обуховский, Ижорский и др. Кроме того, государству принадлежали свыше 2/3 железнодорожной сети, огромные земельные и лесные угодья, почтовая и телеграфная связь. Правительство влияло на хозяйственную деятельность частных предприятий.

Слайд 28

Роль государства в экономике ГОСУДАРСТВО ТАКЖЕ! Регулировало цены Вводило таможенные пошлины Раздавало казенные заказы частным компаниям и фирмам Предоставляло кредиты через Госбанк Первый русский меднопрокатный завод. /Красный выборжец/. Санкт-Петербург.

Слайд 29

Государство создавало благоприятные условия для привлечения иностранного капитала. Важную роль сыграла проведенная в 1897 г. по инициативе министра финансов С.Ю. Витте денежная реформа. Она ввела золотое обеспечение рубля, свободный обмен бумажных денег на золото. Иностранный капитал С.Ю. Витте «Николаевский» золотой рубль- империал. Инвестиции — долгосрочные вложения капитала в экономику.

Слайд 30

Иностранный капитал В начале XX в. иностранные инвестиции в российскую экономику составляли почти 40 % всех капиталовложений. При нашей бедности капиталов внутри страны, при необходимости значительную часть народных с бережений расходовать на государственные потребности, особенно на усиление боевой готовности и на развитие железных дорог, необходимый рост нашей... промышленности может совершаться не иначе, как при непосредственном содействии иностранных капиталов. Доклад был представлен царю в 1900 г. Почему, по мнению Витте, в Россию необходимо привлекать иностранный капитал?

Слайд 31

Иностранный капитал Активное привлечение иностранного капитала не привело к созданию иностранных зон влияния, к полной или даже частичной зависимости России от иностранных компаний и государств. Иностранные компании и банки не вели самостоятельной экономической политики, не имели возможности влиять на политические решения. Приходя в Россию, иностранный капитал сращивался с капиталом отечественным, расширялись возможности для включения России в мировую экономическую систему.

Слайд 32

Участие иностранного капитала в экономике России имело и свои минусы: часть прибыли, которая могла бы приумножить национальное богатство страны, расширить капиталовложения, повысить жизненный уровень населения, уходила за границу. Иностранный капитал Кондитерская фабрика Эйнемена (Красный Октябрь

Слайд 33

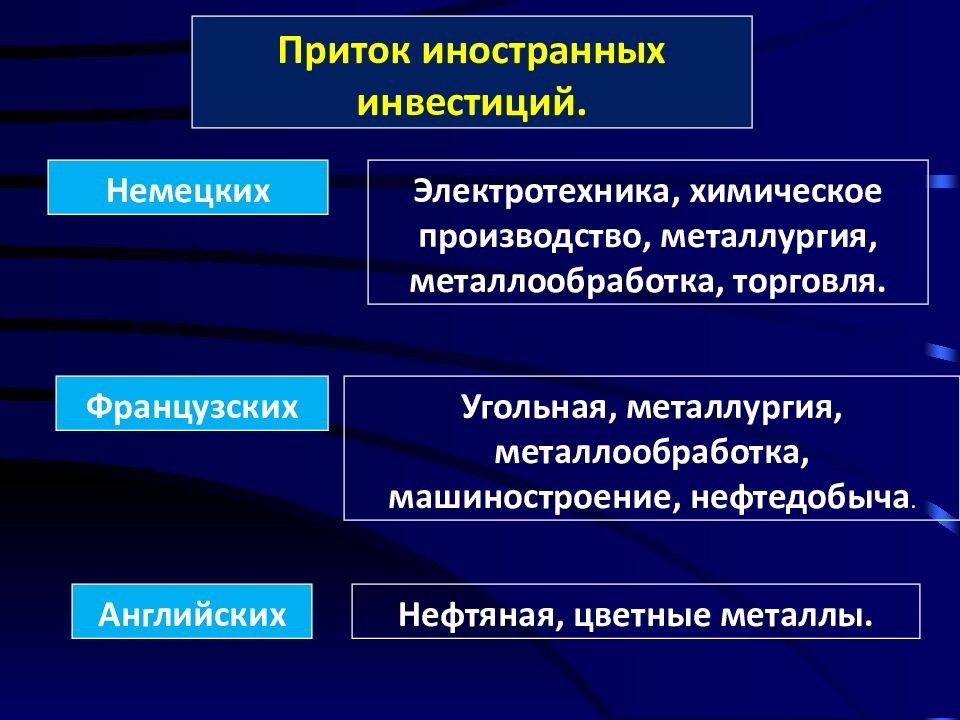

Приток иностранных инвестиций. Немецких Французских Английских Угольная, металлургия, металлообработка, машиностроение, нефтедобыча. Нефтяная, цветные металлы. Электротехника, химическое производство, металлургия, металлообработка, торговля.

Слайд 34

Нехватка капиталов Рост иностранных инвестиций Новые отрасли: химическая, электротехническая, нефтеперерабатывающая Денежная реформа С.Ю. Витте (1897) Вывоз части прибыли за границу

Слайд 35

В 1900— 1903 гг. европейские страны потряс мощный экономический кризис. Он ударил и по российской экономике. Сильнее других пострадала тяжелая промышленность, особенно такие ее отрасли, как металлургия, металлообработка, машиностроение, добыча и переработка нефти. Российский монополистический капитализм Кризис стал причиной гибели множества предприятий, слабых в финансовом, организационном или техническом отношении. За три года было закрыто свыше 3 тыс. предприятий, на которых было занято 112 тыс. рабочих. Эти предприятия не выдержали конкурентной борьбы. Значительно сократилось же л езнодорожное строительство.

Слайд 36

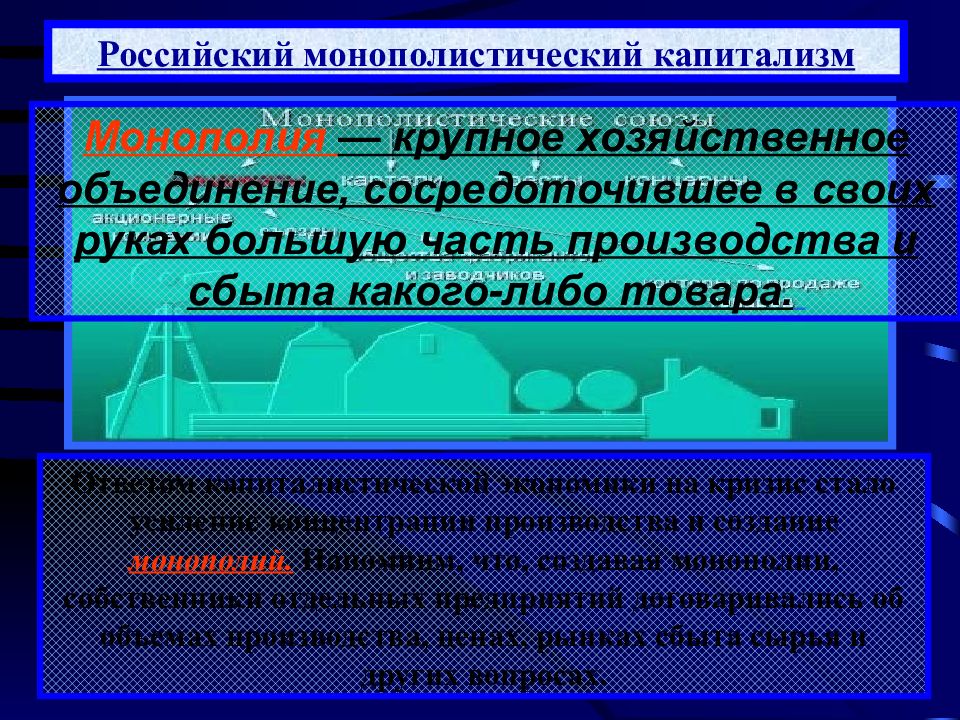

Ответом капиталистической экономики на кризис стало усиление концентрации производства и создание монополий. Напомним, что, создавая монополии, собственники отдельных предприятий договаривались об объемах производства, ценах, рынках сбыта сырья и других вопросах. Российский монополистический капитализм Монополия — крупное хозяйственное объединение, сосредоточившее в своих руках большую часть производства и сбыта какого-либо товара.

Слайд 37

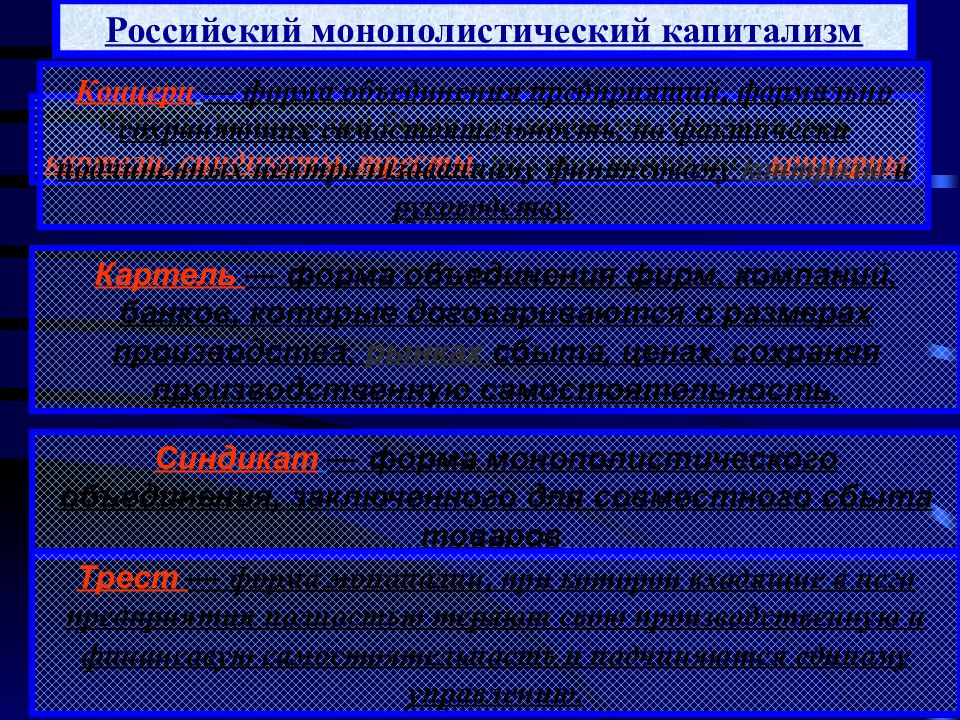

Формы монополий были различными. Создавались картели, синдикаты, тресты, позднее появились концерны Российский монополистический капитализм Картель — форма объединения фирм, компаний, банков, которые договариваются о размерах производства, рынках сбыта, ценах, сохраняя производственную самостоятельность. Синдикат — форма монополистического объединения, заключенного для совместного сбыта товаров Трест — форма монополии, при которой входящие в него предприятия полностью теряют свою производ с твенную и финансовую самостоятельность и подчиня ю тся единому управлению. Концерн — форма объединения предприятий, формально сохраняющих самостоятельность, но фактически подчиненных централизованному финансовому контролю и руководству.

Слайд 38

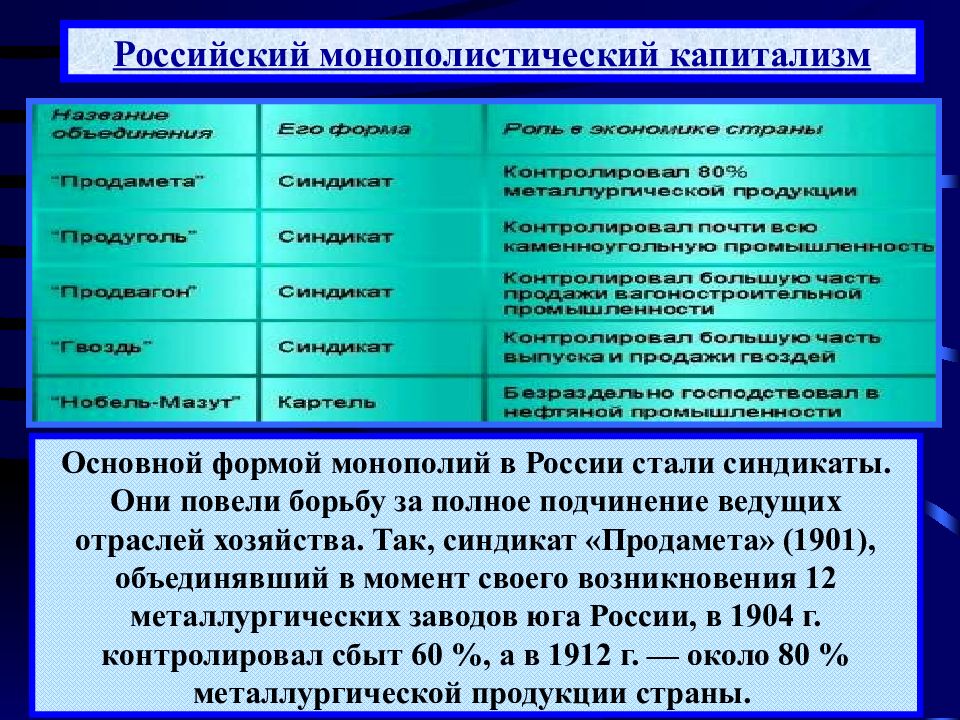

Российский монополистический капитализм Основной формой монополий в России стали синдикаты. Они повели борьбу за полное подчинение ведущих отраслей хозяйства. Так, синдикат «Продамета» (1901), объединявший в момент своего возникновения 12 металлургических заводов юга России, в 1904 г. контролировал сбыт 60 %, а в 1912 г. — около 80 % металлургической продукции страны.

Слайд 39

Российский монополистический капитализм Монополии возникли и в банковской системе. Пять крупнейших банков контролировали почти половину финансовых операций в стране. Постепенно они начинали теснить иностранные капиталы, становясь основными инвесторами отечественной промышленности

Слайд 41

К началу XX в. Россия занимала первое место в мире по общему объему сельскохозяйственной продукции. На ее долю приходилось 50 % мирового сбора ржи, около 20 % пшеницы и 25 % мирового экспорта зерна. Быстрыми темпами увеличивалось производство сахарной свеклы, льна, технических культур. Росли поголовье и продуктивность скота. Сельское хозяйство

Слайд 42

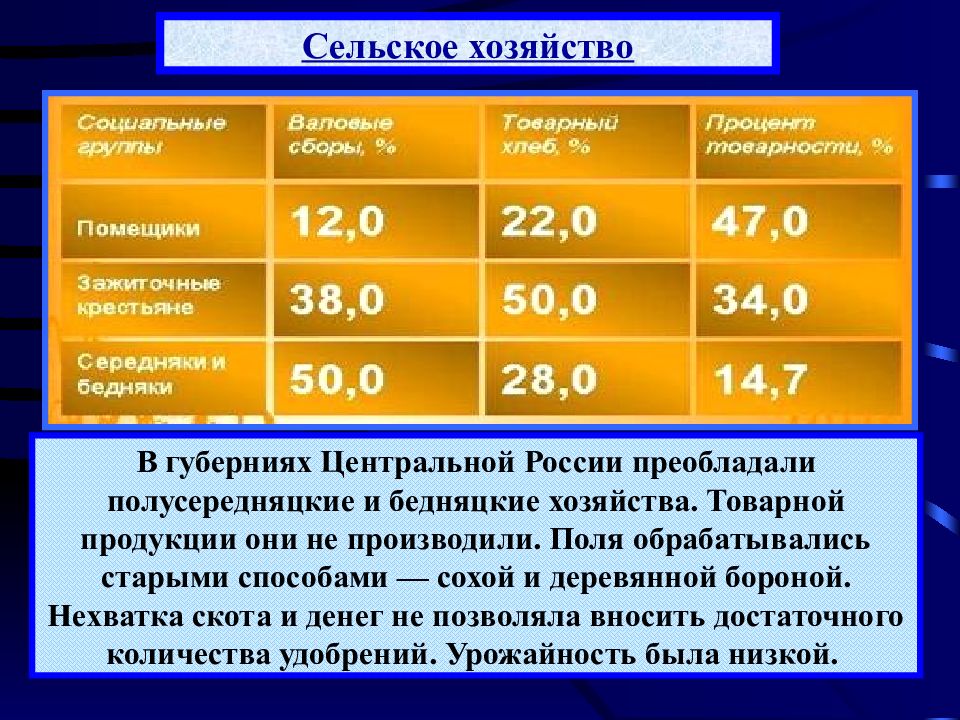

В губерниях Центральной России преобладали полусередняцкие и бедняцкие хозяйства. Товарной продукции они не производили. Поля обрабатывались старыми способами — сохой и деревянной бороной. Нехватка скота и денег не позволяла вносить достаточного количества удобрений. Урожайность была низкой. Сельское хозяйство

Слайд 43

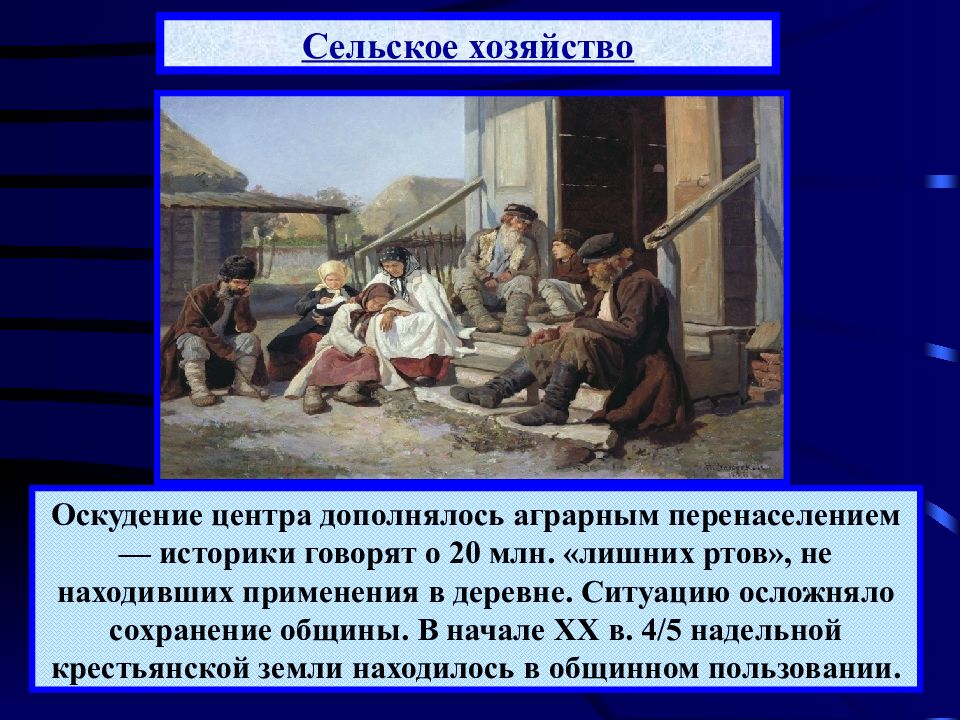

Оскудение центра дополнялось аграрным перенаселением — историки говорят о 20 млн. «лишних ртов», не находивших применения в деревне. Ситуацию осложняло сохранение общины. В начале XX в. 4/5 надельной крестьянской земли находилось в общинном пользовании. Сельское хозяйство

Слайд 44

Итак, Россия в начале XX в. по уровню экономического развития была среднеразвитой аграрно-индустриальной страной с многоукладной экономикой. Первоочередной являлась задача модернизации сельского хозяйства.

Слайд 46

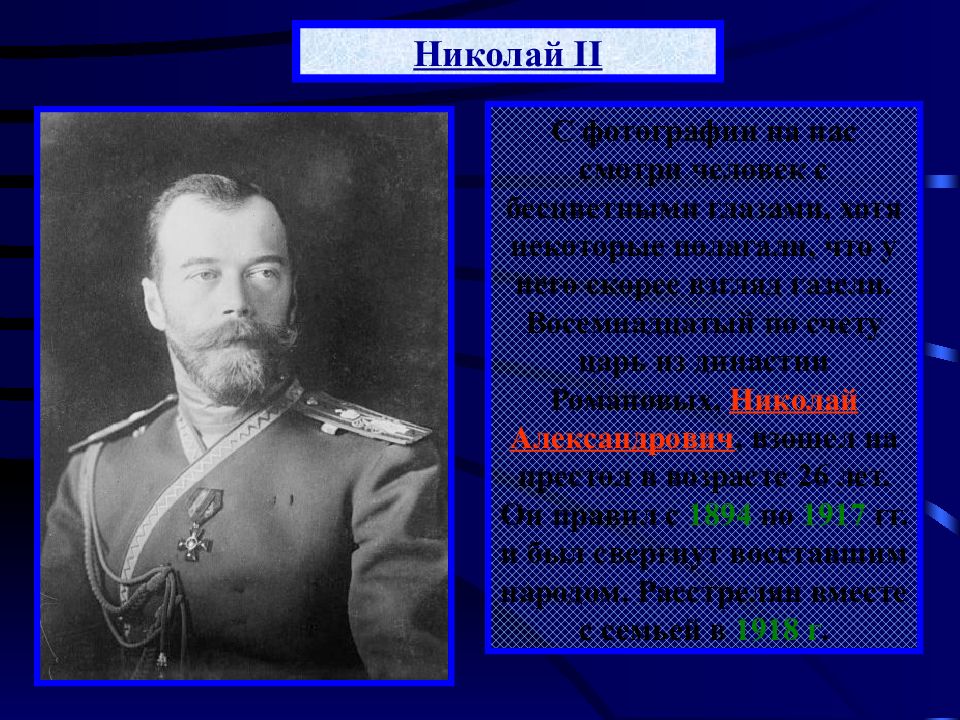

Николай II Николай Александрович Романов (1868—1918) родился 6 мая, в день святого Иова Многострадального, и потому считал, что обречен на неудачи и мучения. Александр III Мария Федоровна 1868

Слайд 47

Николай II 20 октября 1894 г. умер император Александр III. На престол вступил его сын Николай П.

Слайд 48

Николай II С фотографии на нас смотри человек с бесцветными глазами, хотя некоторые полагали, что у него скорее взгляд газели. Восемнадцатый по счету царь из династии Романовых, Николай Александрович, взошел на престол в возрасте 26 лет. Он правил с 1894 по 1917 гг. и был свергнут восставшим народом. Расстрелян вместе с семьей в 1918 г.

Слайд 49

Николай II Царь имел средний рост, плотное телосложение. Физически крепок и подвижен. Любил скачки, совершал пешие и велосипедные прогулки. Увлекался фотографией, отменно стрелял, практикуясь в стрельбе во время гулянья по парку,- бил ворон влет.

Слайд 50

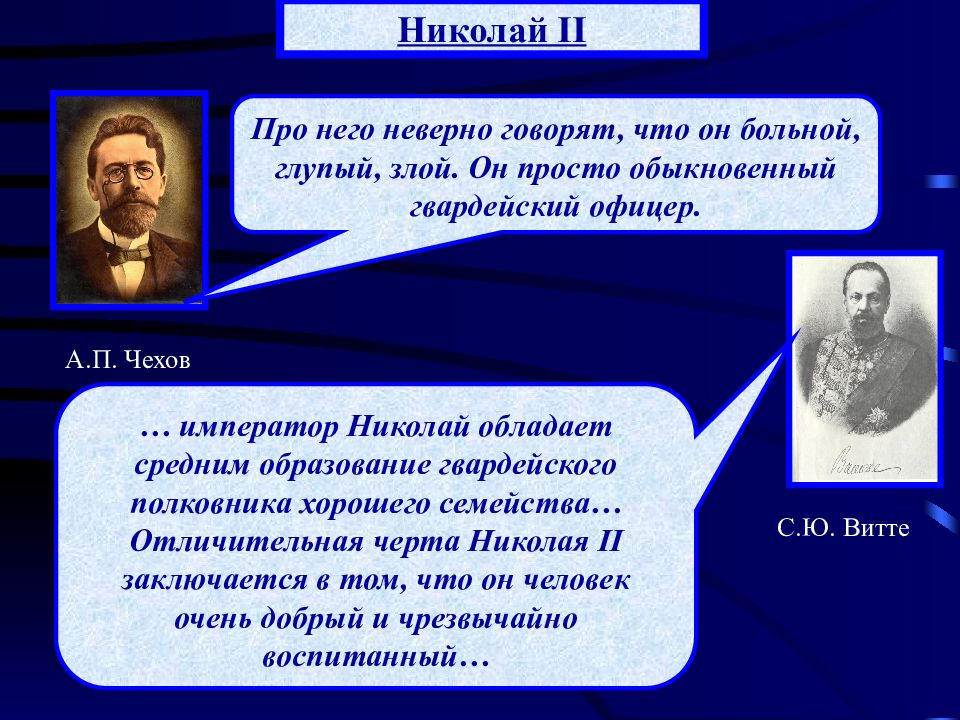

Николай II А.П. Чехов Про него неверно говорят, что он больной, глупый, злой. Он просто обыкновенный гвардейский офицер. С.Ю. Витте … император Николай обладает средним образование гвардейского полковника хорошего семейства… Отличительная черта Николая II заключается в том, что он человек очень добрый и чрезвычайно воспитанный…

Слайд 51

Александра Федоровна Николай второй был женат на Гессен-Дармштадской принцессе Алисе, которую в России звали Александрой Федоровной.

Слайд 52

Семья Николая II Великие княжны Ольга и Татьяна Мария Ольга Татьяна Анастасия Четыре девочки родились у царской четы, но бог не давал наследника.

Слайд 53

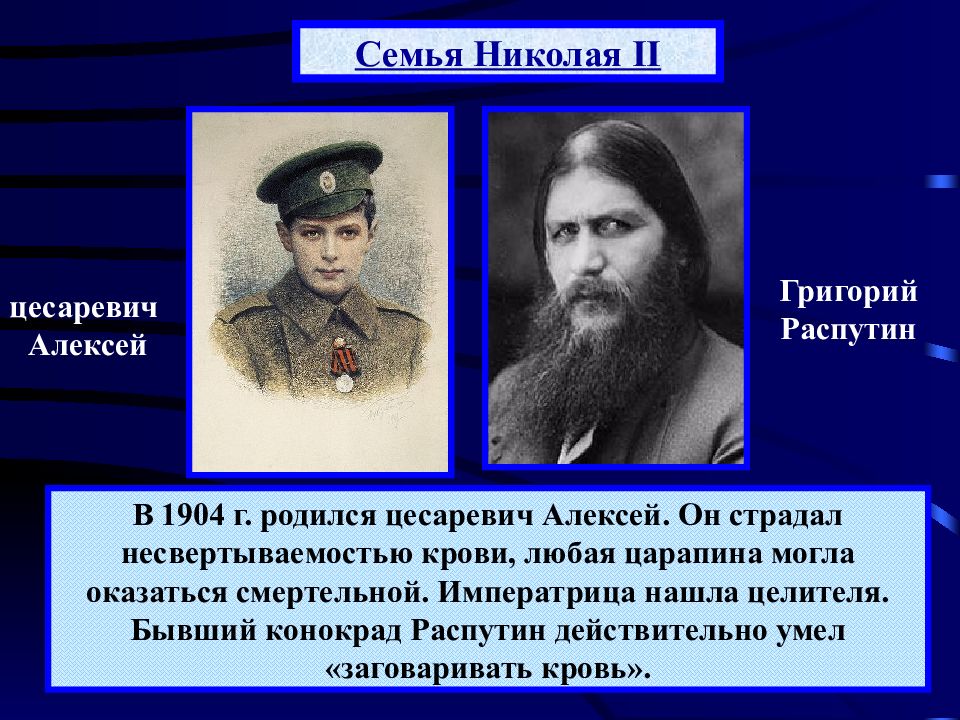

Семья Николая II В 1904 г. родился цесаревич Алексей. Он страдал несвертываемостью крови, любая царапина могла оказаться смертельной. Императрица нашла целителя. Бывший конокрад Распутин действительно умел «заговаривать кровь». цесаревич Алексей Григорий Распутин

Слайд 55

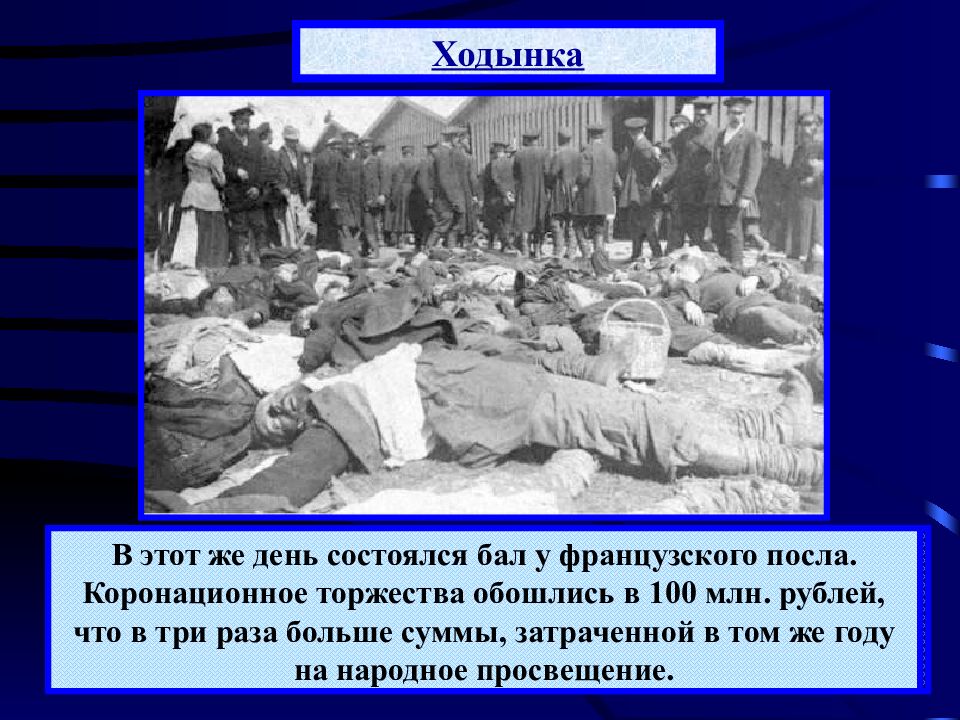

Во время коронации Николая II в мае 1896 г. в Москве на Ходынском поле было устроено угощение для народа.В результате давки, по официальным данным, погибли почти 1400 человек. Ходынка В этот же день состоялся бал у французского посла. Коронационное торжества обошлись в 100 млн. рублей, что в три раза больше суммы, затраченной в том же году на народное просвещение.

Слайд 56

Борьба в верхних эшелонах власти Министр финансов С.Витте МВД В.Плеве Срочная индустриализация решит и политическую задачу. Заняться С/Х, вытеснить с власти дворян, поддержать буржуазию. У России своя отдельная история. Многие реформы лишние. Не нужно смотреть на Запад.

Слайд 57

Нарастание противоречий между властью и обществом Политика Николая II вызвала разочарование в обществе. Первыми подали голос студенты, потребовавшие восстановить университетскую автономию. В 1899 г. начались массовые студенческие беспорядки. Они усилились, когда царь велел исключить инициаторов из университета и отдать их в солдаты.

Слайд 58

В феврале 1901 г. бывший студент П. Карпович смертельно ранил министра народного просвещения Н. П. Боголепова. Это был первый после сравнительно долгого перерыва террористический акт со стороны противников власти. Нарастание противоречий между властью и обществом

Слайд 59

Нарастание противоречий между властью и обществом Тогда же возобновились забастовки, уличные шествия и демонстрации рабочих, выдвигавших в основном экономические требования. Нередко эти выступления заканчивались столкновениями с полицией, как, например, в марте 1903 г. в Златоусте, где число жертв достигло 60 человек.

Слайд 60

Весной 1902 г. вспыхнули крестьянские волнения в южных губерниях России, где крестьяне особенно остро страдал и от малоземелья. Толпы, достигавшие нескольких тысяч человек, врывались в помещичьи имения, захватывая хлеб, скот, инвентарь. Нарастание противоречий между властью и обществом В некоторых районах крестьяне приступили к дележу помещичьих земель. В погромах принимали участие все слои крестьянства, в том числе и зажиточные. К подавлению крестьянских выступлений была привлечена армия, устраивались публичные порки зачинщиков.

Слайд 61

Оживились национальные движения. В 1899 г. были ограничены права финского сейма. В 1901 г. правительство расформировало национальные воинские части. Делопроизводство в государственных учреждениях Финляндии переводилось на русский язык. Нарастание противоречий между властью и обществом

Слайд 62

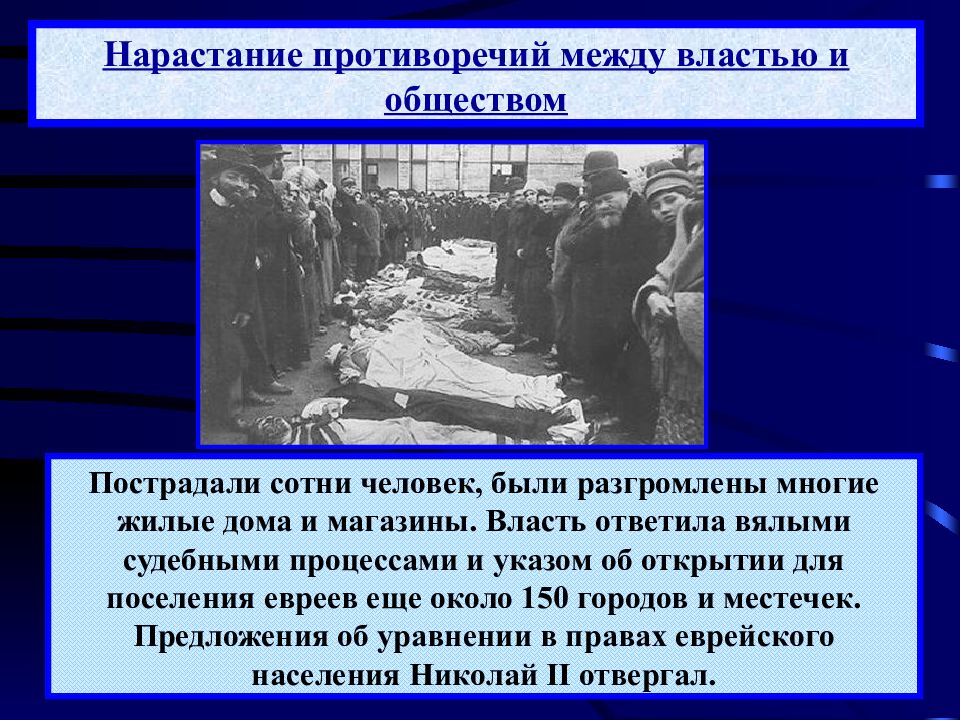

Нарастание противоречий между властью и обществом Национальный гнет испытывало и еврейское население. Черта оседлости сохранялась. Еврейская молодежь, не имея доступа к государственной службе. В стране усилились антиеврейские настроения. Первый крупный еврейский погром произошел в апреле 1903 г. в Кишиневе. Пострадали сотни человек, были разгромлены многие жилые дома и магазины. Власть ответила вялыми судебными процессами и указом об открытии для поселения евреев еще около 150 городов и местечек. Предложения об уравнении в правах еврейского населения Николай II отвергал.

Слайд 63

Зубатовский социализм Главную опасность многие представители власти видели в нараставшем рабочем движении. Начальник Московского охранного отделения С. В. Зубатов попытался взять под контроль рабочее движение и вырвать его из-под влияния революционных организаций. Он считал необходимым внушить рабочим мысль, что интересы правительства не совпадают с интересами буржуазии и что улучшить свое материальное положение рабочие могут только при помощи государства. С. В. Зубатов

Слайд 64

При поддержке генерал-губернатора Москвы великого князя Сергея Александровича в 1901—1902 гг. во второй столице, а затем и в других городах были созданы легальные рабочие организации. 19 февраля 1902 г., в день отмены крепостного права, члены этих организаций провели грандиозную манифестацию перед памятником Александру II в Кремле. Великий князь Серге й Александрович Однако правительство с реальным облегчением положения рабочих не спешило. Поэтому члены зубатовских организаций приняли активное участие в прокатившихся в 1902—1903 гг. по стране стачках. Это вызвало недовольство фабрикантов, и Зубатова отправили в отставку. Р еволюционеры и либералы резко осуждали созданные им организации за связь с полицией. Зубатовский социализм

Слайд 65

Плеве с недоверием относился к инициативе Зубатова. Более действенным министр внутренних дел считал разрушение революционных организаций изнутри путем внедрения в них полицейских агентов. Он расширил сеть отделений по охране порядка и общественной безопасности (их называли охранками). Зубатовский социализм

Слайд 66

От агентов наружного наблюдения (филеров) инструкция требовала: они должны быть «с крепкими ногами, с хорошим зрением, слухом и памятью, с такой внешностью, которая давала бы возможность не выделяться из толпы». В 1904 г. Плеве был убит членами одной из революционных организаций, причем при участии агентов полиции. Зубатовский социализм

Слайд 67

В марте 1898 г. в Минске на свой I съезд тайно собралось 9 представителей от разных социал-демократических организаций. Они объявили о создании Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП). По завершении съезда 8 делегатов были арестованы. Создание РСДРП Музей I съезда РСДРП

Слайд 68

Создание РСДРП II съезд РСДРП прошел в июле—августе 1903 г. в Брюсселе и Лондоне. Были приняты устав и программа партии.

Слайд 69

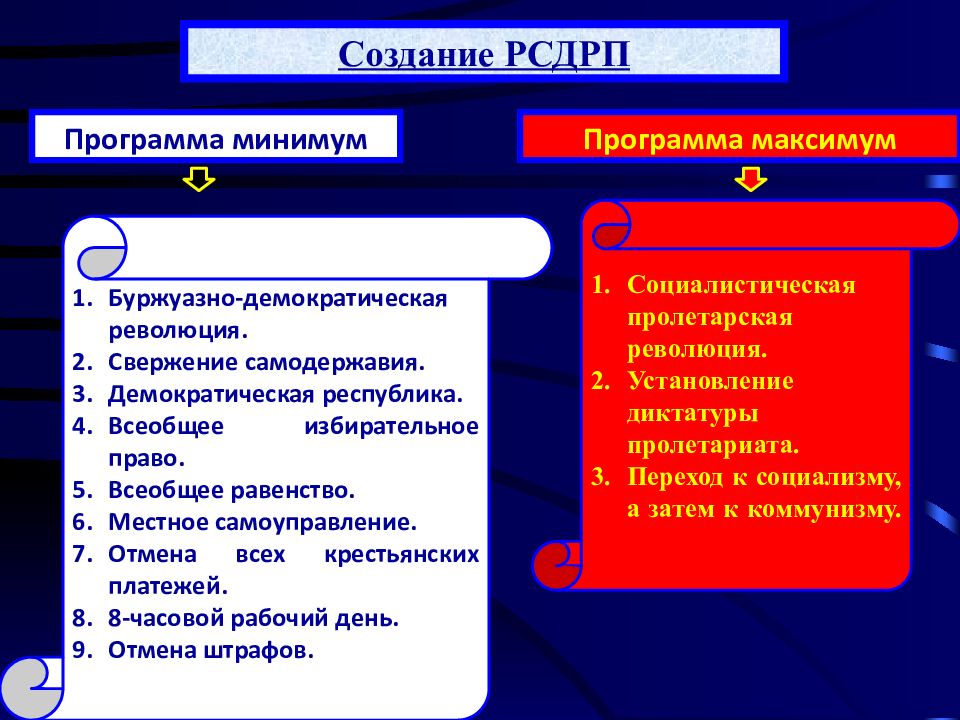

Создание РСДРП Программа минимум Программа максимум Буржуазно-демократическая революция. Свержение самодержавия. Демократическая республика. Всеобщее избирательное право. Всеобщее равенство. Местное самоуправление. Отмена всех крестьянских платежей. 8-часовой рабочий день. Отмена штрафов. Социалистическая пролетарская революция. Установление диктатуры пролетариата. Переход к социализму, а затем к коммунизму.

Слайд 70

Из программы РСДРП Заменив частную собственность на средства производства и обращения общественною и введя планомерную организацию общественно-производительного процесса... социальная революция пролетариата уничтожит деление общества на классы и тем освободит все угнетенное человечество, так как положит конец всем видам эксплуатации одной части общества другой. Необходимое условие этой социальной революции составляет диктатура пролетариата, т. е. завоевание пролетариатом такой политической власти, которая позволит ему подавить всякое сопротивление эксплуататоров... Частью какой программы — программы - минимум или программы - максимум — являются эти требования? Что такое диктатура пролетариата?

Слайд 71

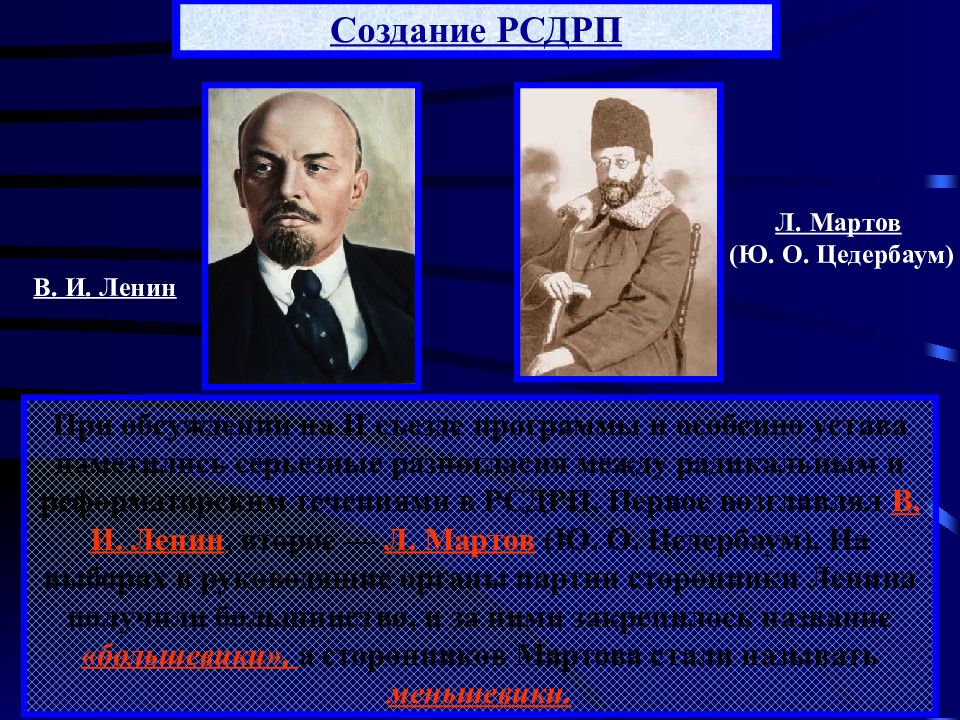

Создание РСДРП При обсуждении на II съезде программы и особенно устава наметились серьезные разногласия между радикальным и реформаторским течениями в РСДРП. Первое возглавлял В. И. Ленин, второе — Л. Мартов (Ю. О. Цедербаум). На выборах в руководящие органы партии сторонники Ленина получили большинство, и за ними закрепилось название «большевики», а сторонников Мартова стали называть меньшевики. В. И. Ленин Л. Мартов (Ю. О. Цедербаум )

Слайд 72

Ленин и его сторонники выступали за создание «партии нового типа» — замкнутой, законспирированной организации со строгой дисциплиной, жестким подчинением меньшинства большинству. Российскую буржуазию они считали контрреволюционной силой, возможность успешных реформ отвергали и выступали за революционный слом самодержавия в ходе вооруженного восстания. Главную силу революции большевики видели в рабочем классе, крестьянство относили к его союзникам. Создание РСДРП

Слайд 73

Сторонников Л. Мартова назвали меньшевиками. Они полагали, что партия должна открыть доступ всем слоям населения и в ней могут уживаться различные точки зрения и взгляды. Либеральную буржуазию они считали главной силой будущей революции, а пролетариат — ее союзником. В крестьянстве меньшевики видели реакционную силу. РСДРП была по своему составу партией пролетарско-интеллигентской, многонациональной. Создание РСДРП

Слайд 74

В 90-х гг. стали создаваться группы социалистов-революционеров (эсеров), которые считали себя продолжателями революционного народничества времен легендарной Народной воли. В 1902 г. на встрече лидеров таких групп было принято решение создать Партию социалистов-революционеров (ПСР). Партия социалистов- революционеров

Слайд 75

Центральный комитет ПСР возглавил В. М. Чернов. Программа партии была утверждена на I съезде ПСР в конце декабря 1905 — начале января 1906 г. Главную задачу эсеры видели в подготовке народа к революции. Партия социалистов- революционеров В. М. Чернов.

Слайд 76

Они считали, что в лик в идации самодержавия заинтересованы все слои населения, Живущие собственным трудом: крестьянство, пролетариат и и нтеллигенция. Их они объединяли одним понятием «рабо чий класс». Русскую буржуазию эсеры считали реакционной силой. Партия социалистов- революционеров Они выступали за свержение самодержавия и установление режима, который определяли термином «народовластие ». Правом на его провозглашение обладало только всенародно избранное Учредительное собрание. Эсеровская программа федеративного государства. Центральное место в программе ПСР занимал аграрный вопрос.

Слайд 77

Ядро партии составляли учителя, инженеры, агрономы, ветеринары, врачи. Следуя тактике Народной воли, эсеры выступали за индивидуальный террор. Они видели в нем средство революционизирования масс и устрашения власти. В конце 1901 г. была создана Боевая организация эсеров. В мае 1903 г. ее возглавил Е. Ф. Азеф, являвшийся тайным агентом полиции. Партия социалистов- революционеров Е. Ф. Азеф

Слайд 78

В 1904 г. в Петербурге была создана нелегальная организация либералов «Союз освобождения». Главные требования: политически е свобод ы, конституционная, ограниченная монархия и созыв представительного законодательного органа парламентского типа. Либеральные организации П.Н. Милюков

Слайд 79

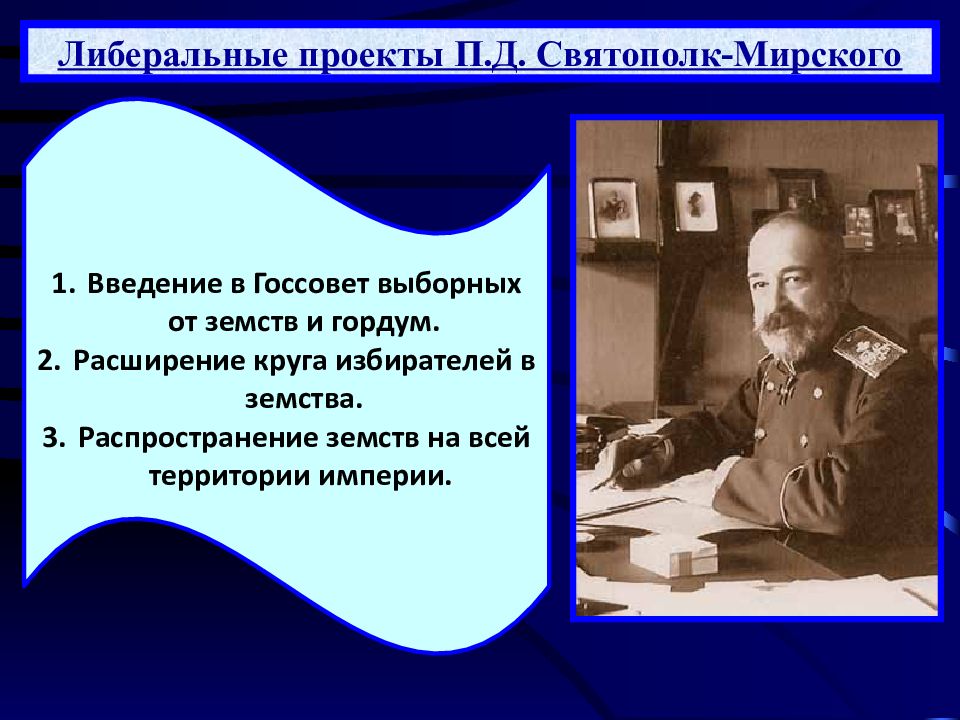

В условиях нараставшего недовольства внутренней и внешней политикой правительства царь назначил министром внутренних дел либерально настроенного князя П. Д. Святополк-Мирского. В ноябре 1904 г. он вручил царю записку, в которой перечислял первоочередные меры в области государственного переустройства. Либеральные проекты П.Д. Святополк-Мирского

Слайд 80

Либеральные проекты П.Д. Святополк-Мирского Введение в Госсовет выборных от земств и гордум. Расширение круга избирателей в земства. Распространение земств на всей территории империи.

Последний слайд презентации: Россия в конце XIX- начале XXвеков

В начале декабря 1904 г. Николай II собрал высших сановников для обсуждения программы Святополк-Мирского. Итогом совещания стал императорский указ, обещавший некоторые послабления. Однако о народном представительстве в указе не говорилось ни слова. Более того, в нем подчеркивалось, что все реформы должны быть осуществлены при сохранении самодержавия в незыблемом виде. Либеральные проекты П.Д. Святополк-Мирского