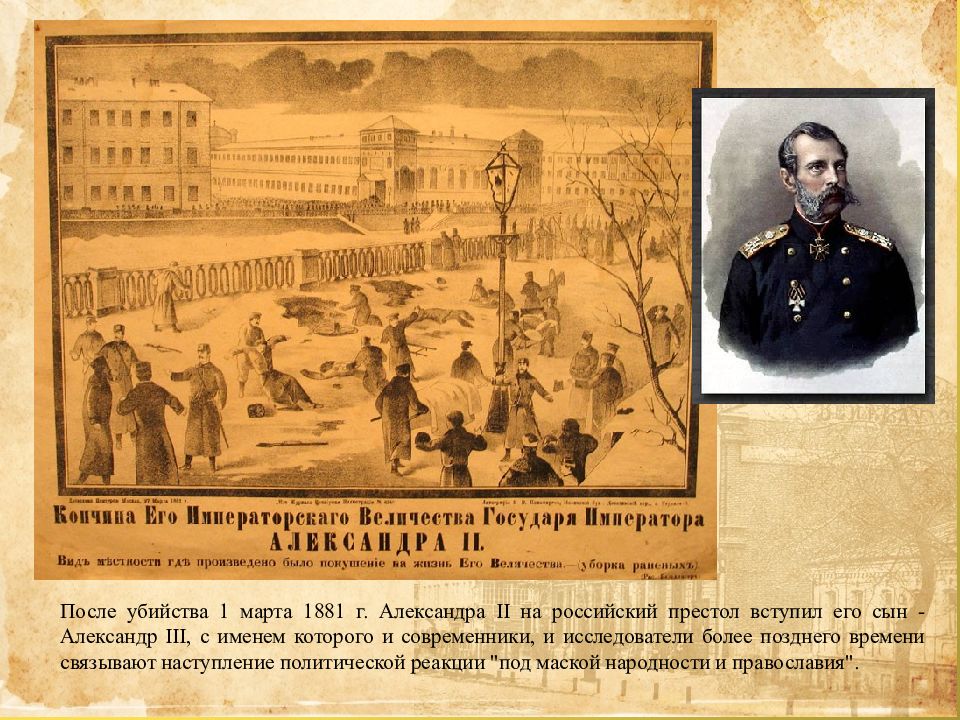

Слайд 2

После убийства 1 марта 1881 г. Александра II на российский престол вступил его сын - Александр III, с именем которого и современники, и исследователи более позднего времени связывают наступление политической реакции "под маской народности и православия".

Слайд 3: Проблема урока

Политика Александра III – «умеренный консерватизм», способствующий стабилизации страны, ее экономическому подъему, укреплению международного авторитета или «затишье перед бурей» - реакционный курс контрреформ ?

Слайд 5: Великий князь

Считается, что Александр III обладал недюжинной силой. Мальчиком брал подкову и с легкостью гнул ее. Братья говорили про него: «Сашка-наш Геркулес» Великий князь

Слайд 6: Воспитание и образование

Будущий российский император, судя по отзывам его воспитателей, личным дневникам, не отличался широтой интересов. И хотя курс истории ему читал С. М. Соловьев, законоведение – К.П. Победоносцев, стратегию - генерал М. И. Драгомиров, успех в науках был небольшой, военные таланты отсутствовали. По воспоминаниям воспитателя Гогеля, Александр "всегда был ленив" и начал учиться только сделавшись наследником. В 1865 г. умер цесаревич Николай, и Александр становится наследником престола. В 1866 Александр женился на невесте брата, датской принцессе Дагмаре (в православии — Мария Федоровна). Воспитание и образование

Слайд 7: Начало государственной деятельности

Александр состоял наказным атаманом казачьих войск, занимал ряд военных должностей. С 1868г. — член Государственного совета и Комитета министров. В русско-турецкой войне 1877-78 командовал Рущукским отрядом в Болгарии. Участвовал в создании

Слайд 8: Россия в правление Александра III

1881 - 1894 Александр III вступал на престол в сложной политической и экономической обстановке : террористическое дело народовольцев достигло своего апогея, война с Турцией идеально расстроила финансы и денежную систему. В этих условиях молодому государю предстояло сделать выбор - либо продолжить либеральные преобразования, либо крепко и жестоко активизировать борьбу со всякими либеральными настроениями. Российское общество замерло в ожидании.

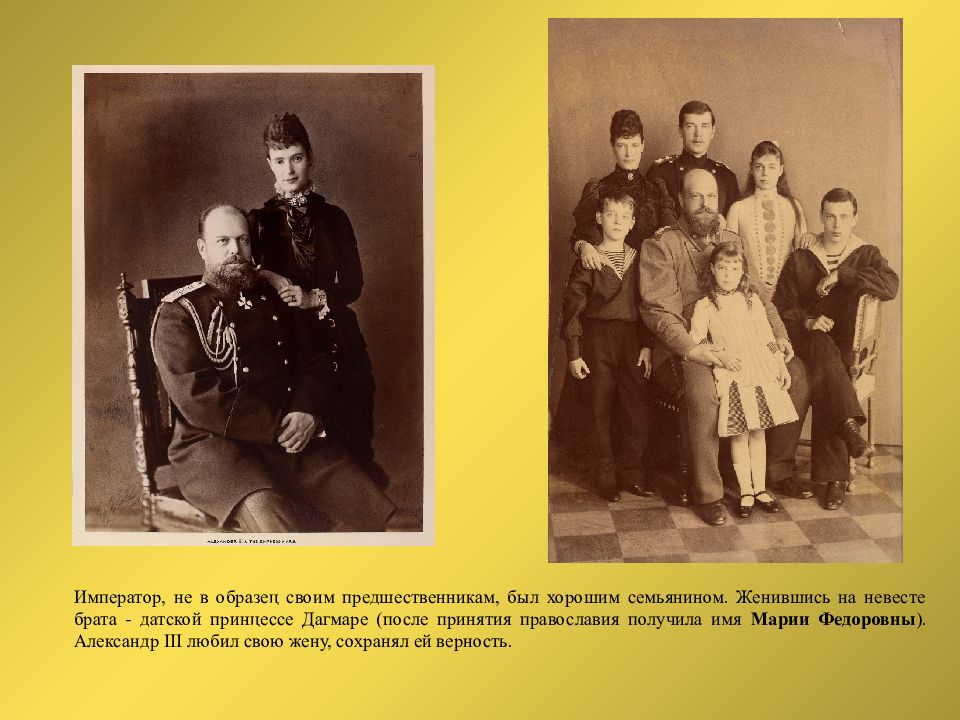

Слайд 9

Император, не в образец своим предшественникам, был хорошим семьянином. Женившись на невесте брата - датской принцессе Дагмаре (после принятия православия получила имя Марии Федоровны ). Александр III любил свою жену, сохранял ей верность.

Слайд 10: Личность и мировоззрение Александра III

Александр III держался строгих правил морали, был весьма набожен, отличался бережливостью, скромностью, досуг проводил в узком семейном и дружеском кругу. Интересовался музыкой, живописью, историей (он был одним из инициаторов создания Русского исторического общества и его первым председателем), любил рыбалку и охоту. Способствовал либерализации внешних сторон общественной жизни: отменил коленопреклонения перед царем, разрешил курение на улице и в общественных местах и др. В реформах отца, Александра II, он видел прежде всего негативные аспекты — рост бюрократии, тяжелое материальное положение народа, подражание Западу. Однажды в выходной день царь рыбачил в парке, когда ему сообщили, что без предварительной договоренности его аудиенции добиваются послы европейских держав. На что Александр III ответил: «Европа подождет, пока русский Царь удит рыбу». Личность и мировоззрение Александра III

Слайд 11: Константин Победоносцев

«Если будут Вам петь прежние песни сирены о том, что… надо продолжать в либеральном направлении… не верьте... Это будет гибель России и Ваша… Надобно покончить разом все разговоры о свободе печати, о своеволии сходок, о представительном собрании…». Письмо от 6 марта 1881 года Александру III от обер-прокурора Синода К. П. Победоносцева.

Слайд 12: Россия в правление Александра III

Контрреформы Укрепление армии и флота Миротворец

Слайд 13

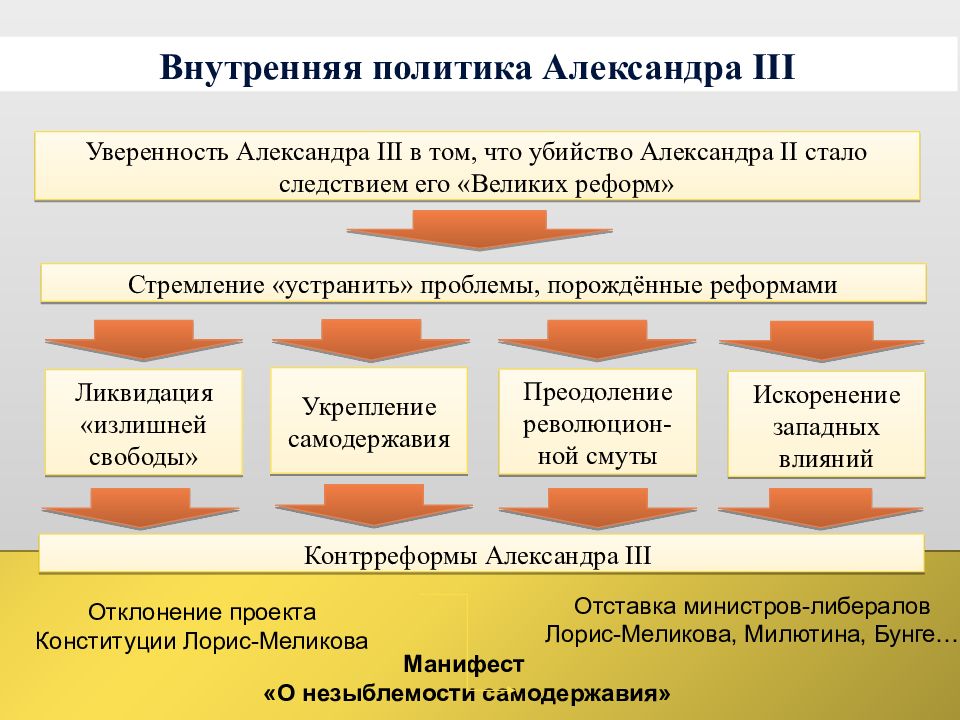

Уверенность Александра III в том, что убийство Александра II стало следствием его «Великих реформ» Стремление «устранить» проблемы, порождённые реформами Внутренняя политика Александра III Укрепление самодержавия Преодоление революцион -ной смуты Искоренение западных влияний Ликвидация «излишней свободы» Контрреформы Александра III Отклонение проекта Конституции Лорис-Меликова Манифест «О незыблемости самодержавия» Отставка министров-либералов Лорис-Меликова, Милютина, Бунге…

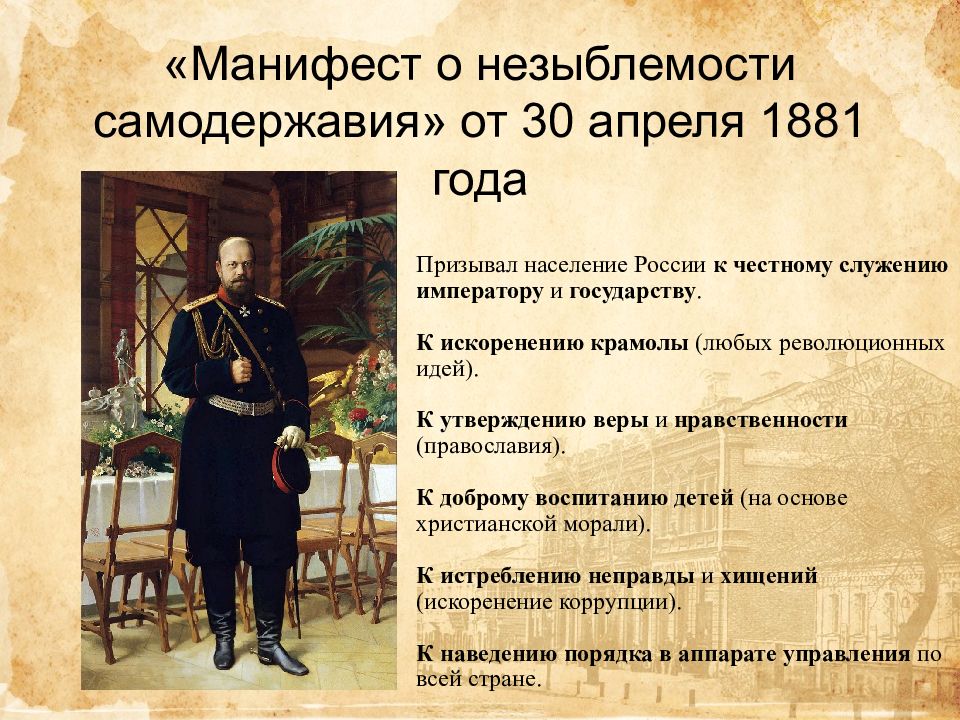

Слайд 14: Манифест о незыблемости самодержавия» от 30 апреля 1881 года

Призывал население России к честному служению императору и государству. К искоренению крамолы (любых революционных идей). К утверждению веры и нравственности (православия). К доброму воспитанию детей (на основе христианской морали). К истреблению неправды и хищений (искоренение коррупции). К наведению порядка в аппарате управления по всей стране.

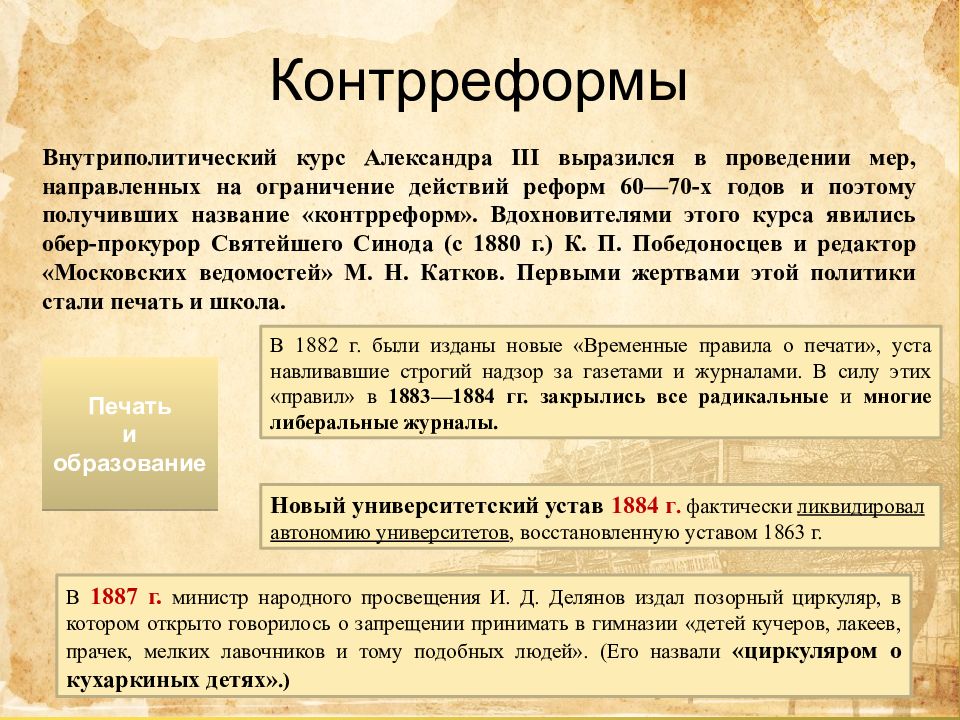

Слайд 15: Контрреформы

Печать и образование Контрреформы Внутриполитический курс Александра III выразился в проведении мер, направленных на ограничение действий реформ 60—70-х годов и поэтому получивших название «контрреформ». Вдохновителями этого курса явились обер-прокурор Святейшего Синода (с 1880 г.) К. П. Победоносцев и редактор «Московских ведомостей» М. Н. Катков. Первыми жертвами этой политики стали печать и школа. В 1887 г. министр народного просвещения И. Д. Делянов издал позорный циркуляр, в котором открыто говорилось о запрещении принимать в гимназии «детей кучеров, лакеев, прачек, мелких лавочников и тому подобных людей». (Его назвали «циркуляром о кухаркиных детях».) В 1882 г. были изданы новые «Временные правила о печати», устанавливавшие строгий надзор за газетами и журналами. В силу этих «правил» в 1883—1884 гг. закрылись все радикальные и многие либеральные журналы. Новый университетский устав 1884 г. фактически ликвидировал автономию университетов, восстановленную уставом 1863 г.

Слайд 16: Контрреформы

Местное самоуправление Учреждение института земских начальников (из дворян) для усиления контроля за крестьянским самоуправлением Ограничены права и полномочия земств Увеличено число депутатов от дворян за счет числа депутатов от других сословий

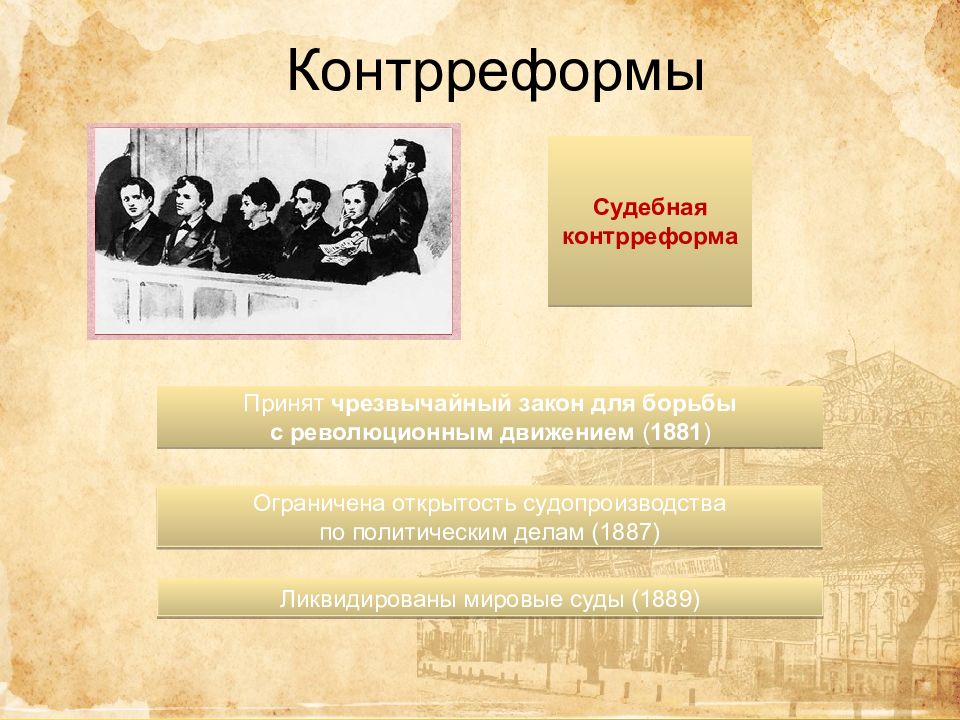

Слайд 17: Контрреформы

Судебная контрреформа Принят чрезвычайный закон для борьбы с революционным движением ( 1881 ) Ограничена открытость судопроизводства по политическим делам (1887) Ликвидированы мировые суды (1889)

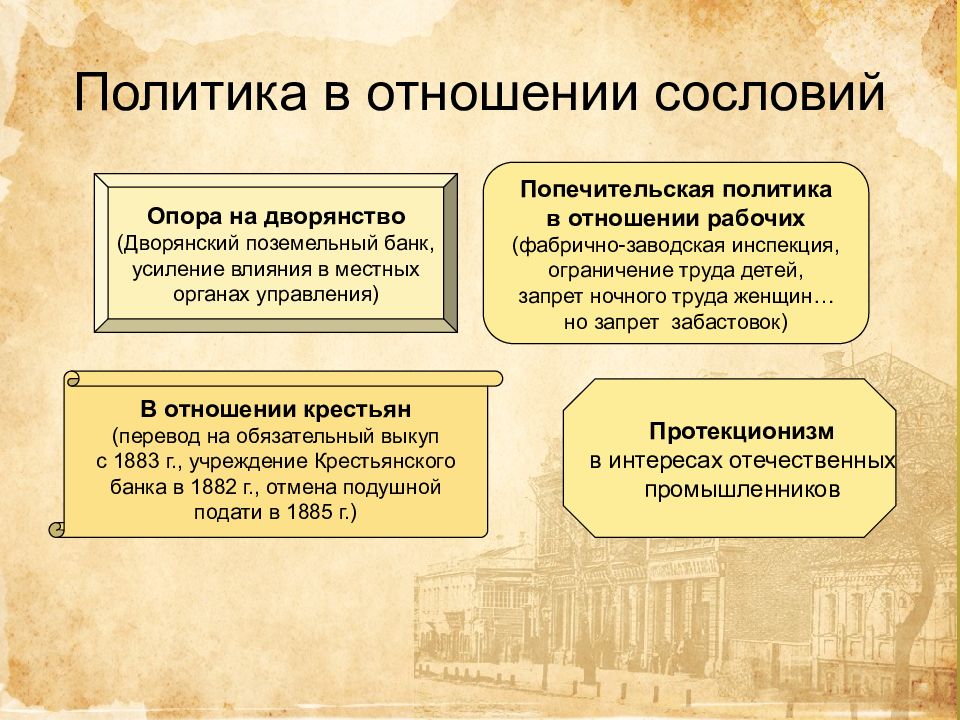

Слайд 19: Политика в отношении сословий

Опора на дворянство (Дворянский поземельный банк, усиление влияния в местных органах управления) Попечительская политика в отношении рабочих (фабрично-заводская инспекция, ограничение труда детей, запрет ночного труда женщин… но запрет забастовок) Протекционизм в интересах отечественных промышленников Политика в отношении сословий В отношении крестьян (перевод на обязательный выкуп с 1883 г., учреждение Крестьянского банка в 1882 г., отмена подушной подати в 1885 г.)

Последний слайд презентации: Россия в правление Александра III: Т.о. основные направления деятельности во внутренней политике

1. Взятие курса на укрепление самодержавия. Отказ от продолжения политики либеральных реформ. 2. Пересмотр реформаторского наследия Александра II: корректировка судебной реформы 1864 года (введение ценза для присяжных, разрешение закрытых судебных заседаний, ограничение компетенции присяжных); ревизия законодательства о земствах (усиление цензового элемента среди гласных земских собраний); упразднение избираемых мировых судей в уездах и учреждение института земских уездных начальников, назначаемых государством. 3. Активизация борьбы с «революционной смутой» и «брожением умов». Усиление охранительного начала в деятельности государства. 1882 г. - п ринятие «Временных правил о печати» и ужесточение цензуры. Отмена университетской автономии и издание нового Устава. Введение ограничений на получение гимназического образования женщинами и выходцами из нижних слоев общества (Циркуляр «о кухаркиных детях»). Активизация деятельности русской Православной Церкви. 4. Решение крестьянского вопроса: ликвидация временнообязанного состояния крестьян и их перевод на обязательны выкуп земли; учреждение Крестьянского поземельного банка (1882) ; введение запрета на выход крестьян из общины после завершения выкупа ими земли; регламентация государством частоты земельных переделов в общинах 5. Отмена подушной подати и создание новой системы налогообложения. Усиление роли косвенных налогов в формировании бюджета государства 6. Учреждение Дворянского поземельного банка для частичного преодоления обезземеливания дворян 7. Учреждение фабричной инспекции для осуществления надзора за исполнение фабричного законодательства.