Слайд 2

Духовенство ― служители церкви ― играло большую роль в общественной жизни. После принятия на Руси христианства в 988 г. основные нравственные постулаты стала определять церковь. В каждом конкретном случае именно представитель духовенства решал, насколько поступок человека соответствует нравственности. Церковные обряды в Средние века сопровождали всю жизнь человека. Если кто-то не посещал церковь, его можно было заподозрить в неверии, что могло спровоцировать конфликт с властью. В церкви крестили детей, отпевали умерших, заключали браки (других учреждений для этого не было), фиксировали клятвенные обещания между людьми и даже хранили наиболее ценное имущество богатых людей. Представители высшего духовенства зачастую выступали посредниками в переговорах между князьями. Особенно важно это было во время междоусобиц: духовенство пыталось примирить воюющих правителей.

Слайд 3

Митрополит Киевский Михаил I ― предположительно стал первым главой Русской церкви в 988 г. Икона XIX в.

Слайд 4

Глава Русской церкви митрополит Киевский представлял высшую церковную власть. Он назначал епископов и наделял их властью в отдельных землях. Митрополит также распоряжался доходами церкви, которые поступали в виде особого налога ― десятины. Эти деньги могли потратить на строительство храмов, содержание священнослужителей, благотворительность. Ве́дению митрополита и епископов подлежала частная жизнь простых людей. Высшее духовенство имело судебную власть в отношении семейных дел и вопросов чистоты веры.

Слайд 5

Главой русской православной церкви был киевский митрополи́т. Он подчинялся константинопольскому патриа́рху и назначался с его согласия. Русская церковь считалась частью ( митропо́лией ) византийской, поэтому многие митрополиты имели греческое происхождение. Вся территория Руси делилась на епа́рхии, часто они совпадали с границами княжеств. Каждой епархией управлял епи́скоп, который подчинялся митрополиту. Глава новгородской церкви назывался архиепи́скоп. Епископ руководил всем духовенством своей епархии. Монахи, жившие в монастырях, назывались чёрное духовенство. Священники, служившие в церквях и храмах, назывались белое духовенство.

Слайд 6

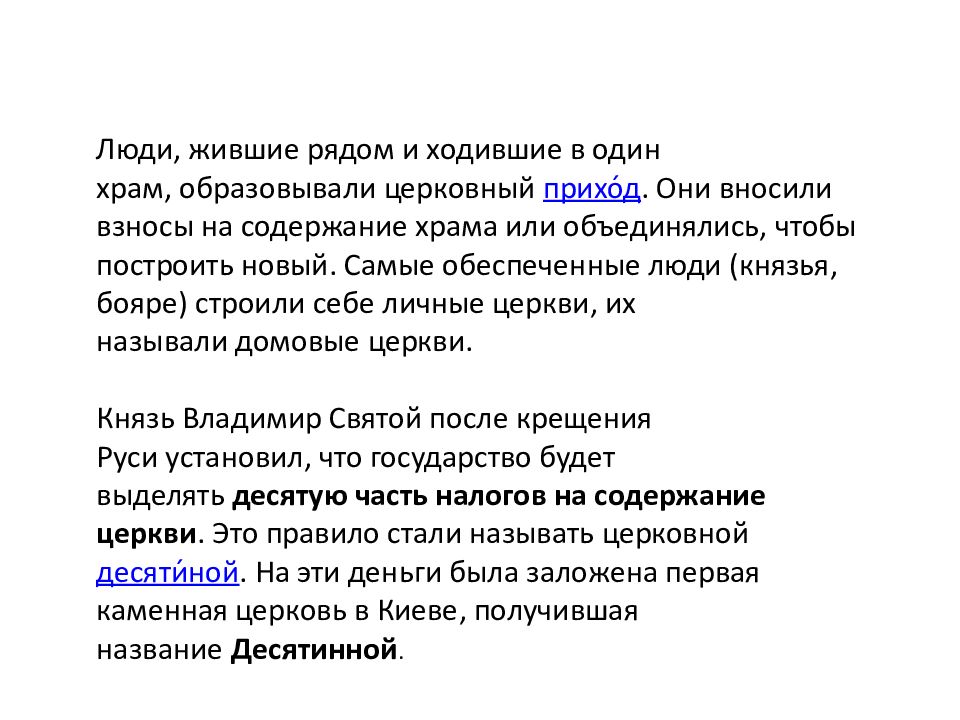

Люди, жившие рядом и ходившие в один храм, образовывали церковный прихо́д. Они вносили взносы на содержание храма или объединялись, чтобы построить новый. Самые обеспеченные люди (князья, бояре) строили себе личные церкви, их называли домовые церкви. Князь Владимир Святой после крещения Руси установил, что государство будет выделять десятую часть налогов на содержание церкви. Это правило стали называть церковной десяти́ной. На эти деньги была заложена первая каменная церковь в Киеве, получившая название Десятинной.

Слайд 8

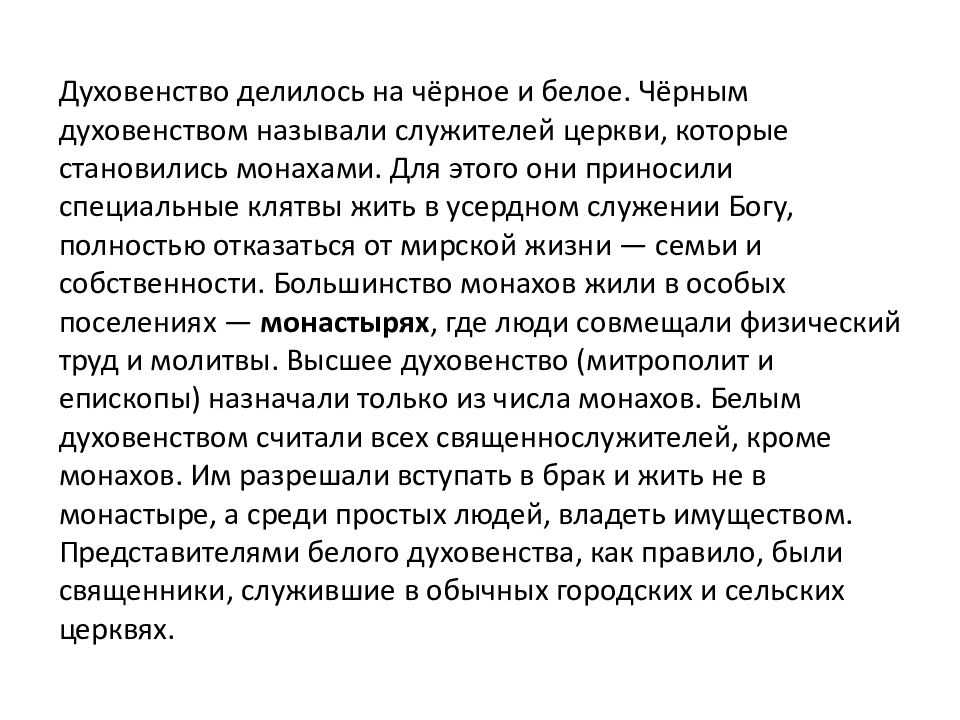

Духовенство делилось на чёрное и белое. Чёрным духовенством называли служителей церкви, которые становились монахами. Для этого они приносили специальные клятвы жить в усердном служении Богу, полностью отказаться от мирской жизни ― семьи и собственности. Большинство монахов жили в особых поселениях ― монастырях, где люди совмещали физический труд и молитвы. Высшее духовенство (митрополит и епископы) назначали только из числа монахов. Белым духовенством считали всех священнослужителей, кроме монахов. Им разрешали вступать в брак и жить не в монастыре, а среди простых людей, владеть имуществом. Представителями белого духовенства, как правило, были священники, служившие в обычных городских и сельских церквях.

Слайд 9

Монастырь — комплекс богослужебных, жилых и хозяйственных построек, который использует община монахов или монахинь. «Преподобные Антоний и Феодосий Печерские» ― монахи-основатели Киево-Печерского монастыря. С. М. Афонина