Первый слайд презентации

Семенец Н.В. 2 3.12.202 4 г Астроклуб СПАГО, г.СПетербург ТОП-10 открытий в астрофизике в 202 4 г

Слайд 2

Astrophysics Статистика статей за 2024 год Доступные ежемесячные списки с количеством статей astro-ph + перекрестные списки с astro-ph в 2024 году : 01 | |||| | |||| | |||| | |||| | |||| | |||| | |||| | |||| | |||| | |||| | |||| | |||| | |||| | |||| | |||| | ||| 1376 + 204 (Jan 2024) 02 | |||| | |||| | |||| | |||| | |||| | |||| | |||| | |||| | |||| | |||| | |||| | |||| | |||| | |||! 1155 + 219 (Feb 2024) 03 | |||| | |||| | |||| | |||| | |||| | |||| | |||| | |||| | |||| | |||| | |||| | |||| | |||| | |||| | ||! 1238 + 214 (Mar 2024) 04 | |||| | |||| | |||| | |||| | |||| | |||| | |||| | |||| | |||| | |||| | |||| | |||| | |||| | |||| | |||| | ||||! 1363 + 229 (Apr 2024) 05 | |||| | |||| | |||| | |||| | |||| | |||| | |||| | |||| | |||| | |||| | |||| | |||| | |||| | |||| | |||| | |||| | |||| | ! 1454 + 264 (May 2024) 06 | |||| | |||| | |||| | |||| | |||| | |||| | |||| | |||| | |||| | |||| | |||| | |||| | |||| | |||| | |||| | |||! 1338 + 240 (Jun 2024) 07 | |||| | |||| | |||| | |||| | |||| | |||| | |||| | |||| | |||| | |||| | |||| | |||| | |||| | |||| | |||| | |||| | |||| | |||! 1506 + 270 (Jul 2024) 08 | |||| | |||| | |||| | |||| | |||| | |||| | |||| | |||| | |||| | |||| | |||| | |||| | |||| | ||! 1162 + 193 (Aug 2024) 09 | |||| | |||| | |||| | |||| | |||| | |||| | |||| | |||| | |||| | |||| | |||| | |||| | |||| | |||| | |||| | |||| | ||||! 1434 + 258 (Sep 2024) 10 | |||| | |||| | |||| | |||| | |||| | |||| | |||| | |||| | |||| | |||| | |||| | |||| | |||| | |||| | |||| | |||| | |||| | |||| | |||| | |! 1655 + 277 (Oct 2024) 11 | |||| | |||| | |||| | |||| | |||| | |||| | |||| | |||| | |||| | |||| | |||| | |||| | |||| | |||| | |||| | |||| | ! 1368 + 250 (Nov 2024) 12 | |||| | |||| | |||| | |||| | |||| | |||| | |||| | |||| | |||| | |||| | |||| | |||| | ||| 1073 + 195 (Dec 2024) 2024 totals: 16122 articles + 2813 cross-lists https://arxiv.org/year/astro-ph/2024

Слайд 3

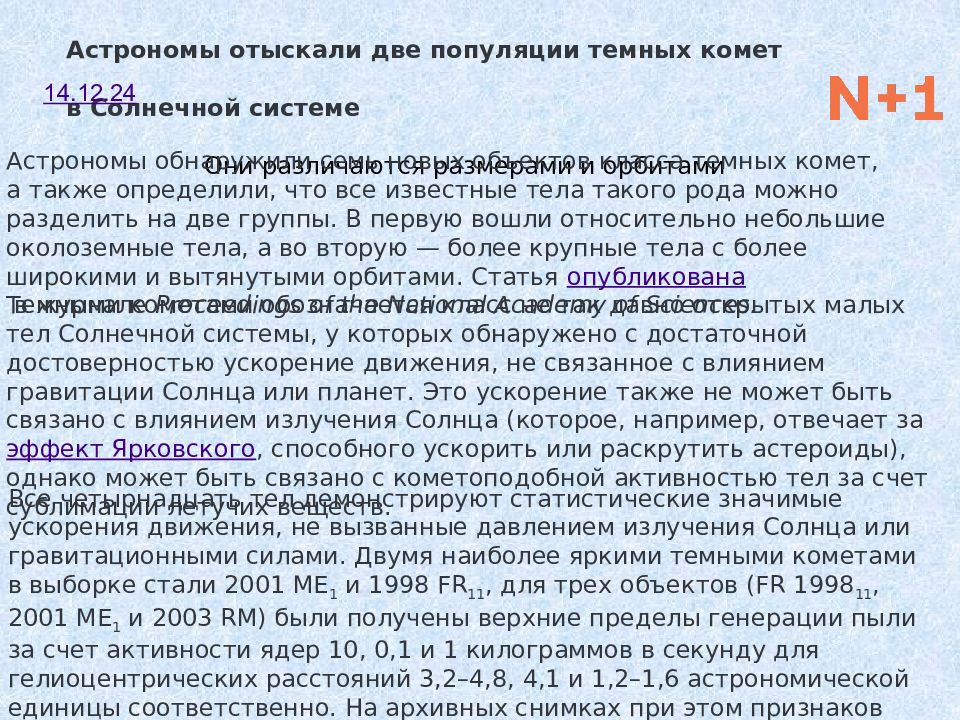

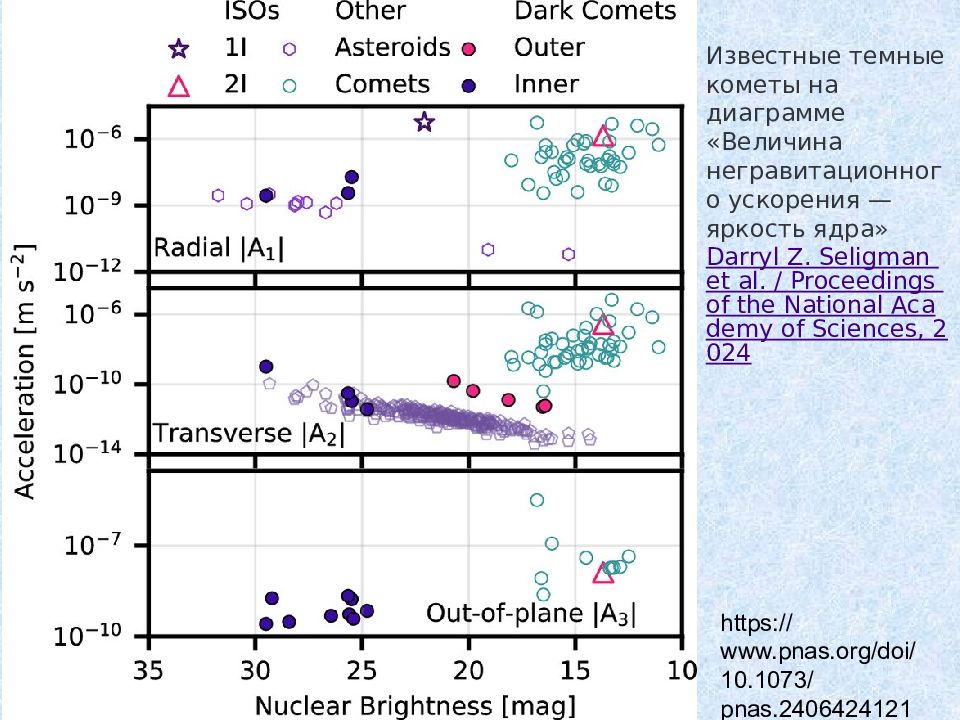

Астрономы отыскали две популяции темных комет в Солнечной cистеме Они различаются размерами и орбитами 14.12.24 Астрономы обнаружили семь новых объектов класса темных комет, а также определили, что все известные тела такого рода можно разделить на две группы. В первую вошли относительно небольшие околоземные тела, а во вторую — более крупные тела с более широкими и вытянутыми орбитами. Статья опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Все четырнадцать тел демонстрируют статистические значимые ускорения движения, не вызванные давлением излучения Солнца или гравитационными силами. Двумя наиболее яркими темными кометами в выборке стали 2001 ME 1 и 1998 FR 11, для трех объектов (FR 1998 11, 2001 МE 1 и 2003 RM) были получены верхние пределы генерации пыли за счет активности ядер 10, 0,1 и 1 килограммов в секунду для гелиоцентрических расстояний 3,2–4,8, 4,1 и 1,2–1,6 астрономической единицы соответственно. На архивных снимках при этом признаков ком или явных признаков кометной активности не замечено. Темными кометами обозначается класс не так давно открытых малых тел Солнечной системы, у которых обнаружено с достаточной достоверностью ускорение движения, не связанное с влиянием гравитации Солнца или планет. Это ускорение также не может быть связано с влиянием излучения Солнца (которое, например, отвечает за эффект Ярковского, способного ускорить или раскрутить астероиды), однако может быть связано с кометоподобной активностью тел за счет сублимации летучих веществ.

Слайд 4

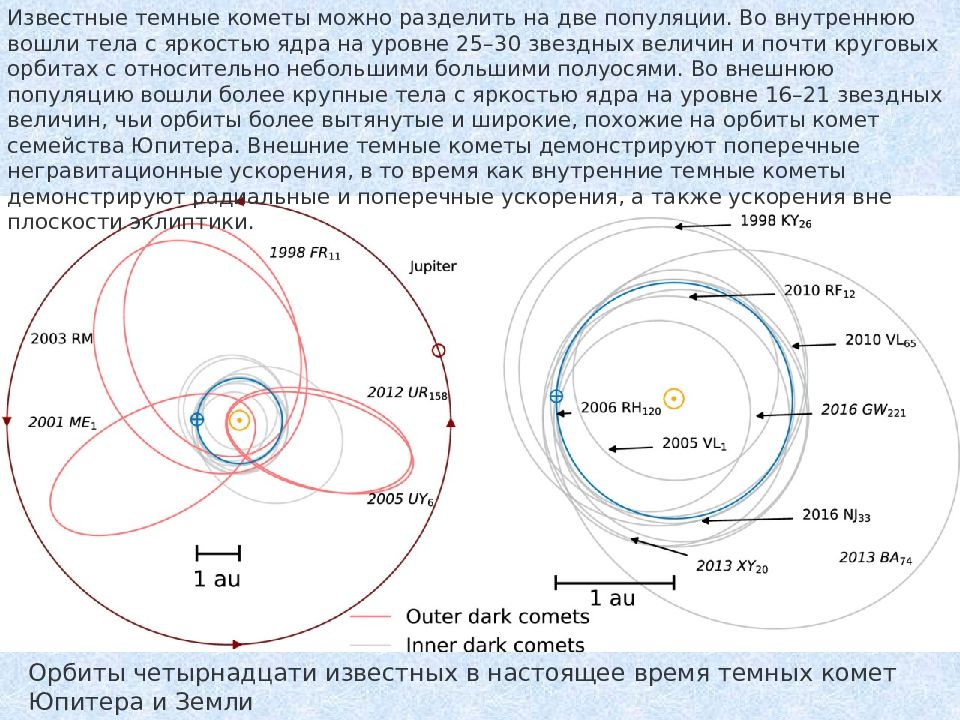

Орбиты четырнадцати известных в настоящее время темных комет Юпитера и Земли Darryl Z. Seligman et al. / Proceedings of the National Academy of Sciences, 2024 Известные темные кометы можно разделить на две популяции. Во внутреннюю вошли тела с яркостью ядра на уровне 25–30 звездных величин и почти круговых орбитах с относительно небольшими большими полуосями. Во внешнюю популяцию вошли более крупные тела с яркостью ядра на уровне 16–21 звездных величин, чьи орбиты более вытянутые и широкие, похожие на орбиты комет семейства Юпитера. Внешние темные кометы демонстрируют поперечные негравитационные ускорения, в то время как внутренние темные кометы демонстрируют радиальные и поперечные ускорения, а также ускорения вне плоскости эклиптики.

Слайд 5

Известные темные кометы на диаграмме «Величина негравитационного ускорения — яркость ядра» Darryl Z. Seligman et al. / Proceedings of the National Academy of Sciences, 2024 https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2406424121

Слайд 6

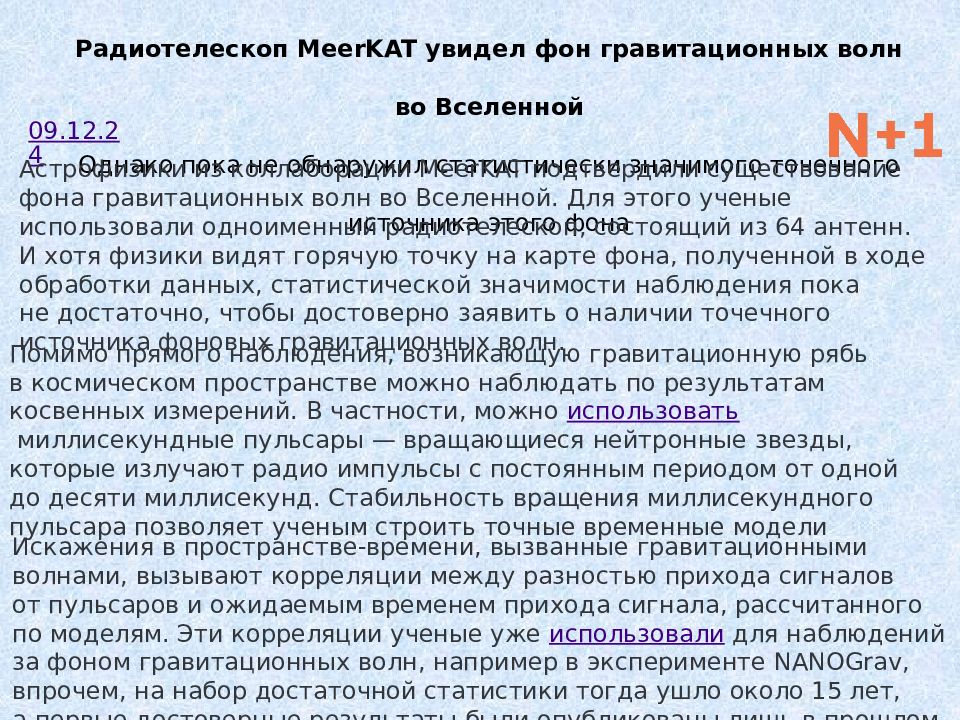

Радиотелескоп MeerKAT увидел фон гравитационных волн во Вселенной Однако пока не обнаружил статистически значимого точечного источника этого фона 09.12.24 Астрофизики из коллаборации MeerKAT подтвердили существование фона гравитационных волн во Вселенной. Для этого ученые использовали одноименный радиотелескоп, состоящий из 64 антенн. И хотя физики видят горячую точку на карте фона, полученной в ходе обработки данных, статистической значимости наблюдения пока не достаточно, чтобы достоверно заявить о наличии точечного источника фоновых гравитационных волн. Помимо прямого наблюдения, возникающую гравитационную рябь в космическом пространстве можно наблюдать по результатам косвенных измерений. В частности, можно использовать миллисекундные пульсары — вращающиеся нейтронные звезды, которые излучают радио импульсы с постоянным периодом от одной до десяти миллисекунд. Стабильность вращения миллисекундного пульсара позволяет ученым строить точные временные модели Искажения в пространстве-времени, вызванные гравитационными волнами, вызывают корреляции между разностью прихода сигналов от пульсаров и ожидаемым временем прихода сигнала, рассчитанного по моделям. Эти корреляции ученые уже использовали для наблюдений за фоном гравитационных волн, например в эксперименте NANOGrav, впрочем, на набор достаточной статистики тогда ушло около 15 лет, а первые достоверные результаты были опубликованы лишь в прошлом году.

Слайд 7

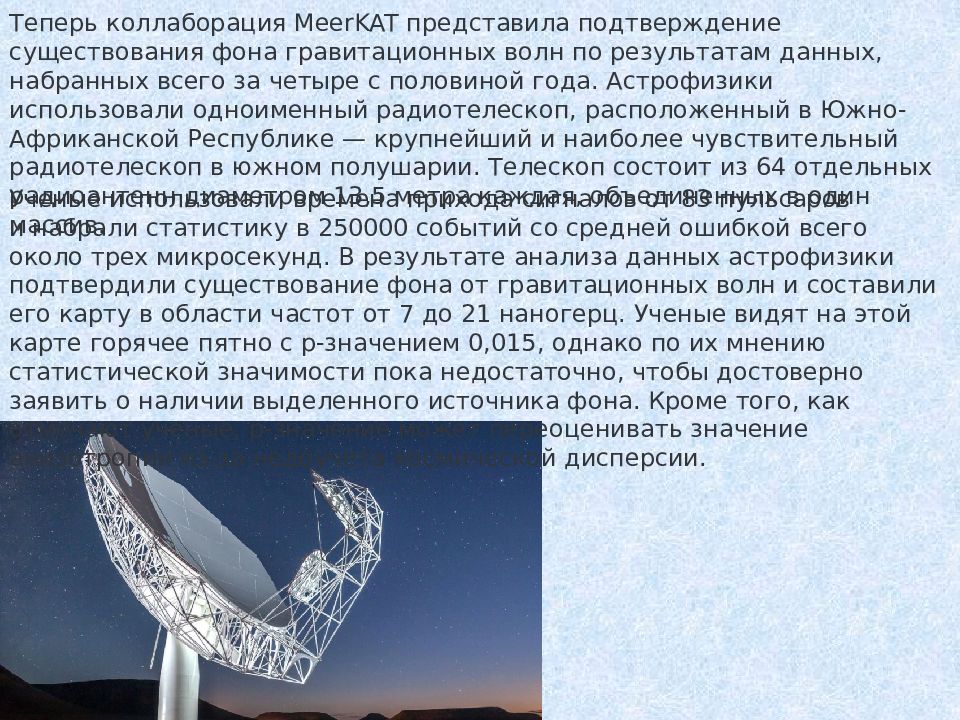

Теперь коллаборация MeerKAT представила подтверждение существования фона гравитационных волн по результатам данных, набранных всего за четыре с половиной года. Астрофизики использовали одноименный радиотелескоп, расположенный в Южно-Африканской Республике — крупнейший и наиболее чувствительный радиотелескоп в южном полушарии. Телескоп состоит из 64 отдельных радиоантенн диаметром 13,5 метра каждая, объединенных в один массив. Ученые использовали времена прихода сигналов от 83 пульсаров и набрали статистику в 250000 событий со средней ошибкой всего около трех микросекунд. В результате анализа данных астрофизики подтвердили существование фона от гравитационных волн и составили его карту в области частот от 7 до 21 наногерц. Ученые видят на этой карте горячее пятно с p-значением 0,015, однако по их мнению статистической значимости пока недостаточно, чтобы достоверно заявить о наличии выделенного источника фона. Кроме того, как отмечают ученые, p-значение может переоценивать значение анизотропии из-за недоучета космической дисперсии.

Слайд 8

Карта гравитационно-волнового фона на частоте семь наногерц Kathrin Grunthal et al. / arXiv 2024 https://arxiv.org/pdf/2412.01214

Слайд 9

Астрономы нашли потенциально самую молодую транзитную экзопланету Это прародитель субсатурна или субнептуна 24.11.24 Астрономы обнаружили кандидата в самую молодую транзитную экзопланету — им стал прародитель субсатурна или субнептуна у звезды с возрастом всего три миллиона лет. Его обнаружение стало возможным благодаря геометрии орбит звезд и протопланетного диска в системе. Статья опубликована в журнале Nature Astronomy. Астрономы занимаются поисками очень молодых экзопланет, которые еще находятся в процессе формирования или только образовались, чтобы проверять модели их возникновения и последующей эволюции (например, сжатия с возрастом). С помощью транзитного метода ученым удалось обнаружить ряд планет у звезд возрастом от 10 до 40 миллионов лет, однако более молодые экзопланеты таким методом найти пока не удавалось Группа астрономов во главе с Мэдисон Барбер (Madyson Barber) из Университета Северной Каролины сообщила, что обнаружила кандидата в самую молодую транзитную экзопланету. Открытие было сделано в ходе наблюдений за системой IRAS 04125+2902, за которой следил космический телескоп TESS, с 2019 года обнаруживший 17 событий транзита. Подтверждение было получено телескопами наземной сети Лас-Кумбрес. https://www.nature.com/articles/s41586-024-08123-3

Слайд 10

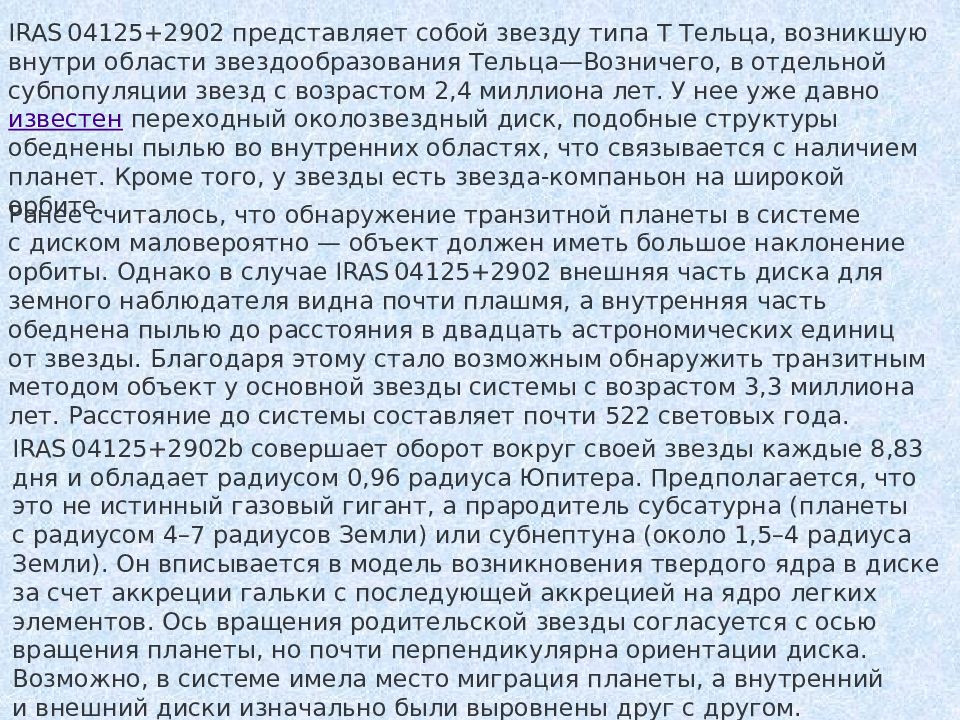

IRAS 04125+2902 представляет собой звезду типа Т Тельца, возникшую внутри области звездообразования Тельца—Возничего, в отдельной субпопуляции звезд с возрастом 2,4 миллиона лет. У нее уже давно известен переходный околозвездный диск, подобные структуры обеднены пылью во внутренних областях, что связывается с наличием планет. Кроме того, у звезды есть звезда-компаньон на широкой орбите. Ранее считалось, что обнаружение транзитной планеты в системе с диском маловероятно — объект должен иметь большое наклонение орбиты. Однако в случае IRAS 04125+2902 внешняя часть диска для земного наблюдателя видна почти плашмя, а внутренняя часть обеднена пылью до расстояния в двадцать астрономических единиц от звезды. Благодаря этому стало возможным обнаружить транзитным методом объект у основной звезды системы с возрастом 3,3 миллиона лет. Расстояние до системы составляет почти 522 световых года. IRAS 04125+2902b совершает оборот вокруг своей звезды каждые 8,83 дня и обладает радиусом 0,96 радиуса Юпитера. Предполагается, что это не истинный газовый гигант, а прародитель субсатурна (планеты с радиусом 4–7 радиусов Земли) или субнептуна (около 1,5–4 радиуса Земли). Он вписывается в модель возникновения твердого ядра в диске за счет аккреции гальки с последующей аккрецией на ядро легких элементов. Ось вращения родительской звезды согласуется с осью вращения планеты, но почти перпендикулярна ориентации диска. Возможно, в системе имела место миграция планеты, а внутренний и внешний диски изначально были выровнены друг с другом.

Слайд 11

Изображение диска вокруг звезды IRAS 04125+2902 в субмиллиметровом диапазоне (слева) и модель архитектуры системы (справа), показывающая звездную орбиту, диск, орбиту планеты и планету K. Ohnaka et al. / Astronomy and Astrophysics, 2024 Открытие подтверждает идею о том, что планеты могут формироваться и мигрировать по системе в достаточно короткие сроки, а также демонстрирует, что столь юная планета может быть сферообразным объектом с четкими границами, а не газопылевым облаком или все еще формирующимся за счет аккреции вещества из околопланетного диска объектом.

Слайд 12

«Джеймс Уэбб» увидел растущую изнутри наружу галактику в ранней Вселенной Она существовала спустя 700 миллионов лет после Большого Взрыва 12.10.24 Инфракрасный космический телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил галактику в эпоху Реионизации, которая активно растет изнутри наружу и обладает протобалджем и диском, активно рождающим звезды. Возможно, это прародитель спокойных галактик и современных эллиптических галактик. Статья опубликована в журнале Nature Astronomy. Процесс роста галактик зависит от притока и оттока газа, а также от скорости его переработки в звезды. В первом приближении галактики растут изнутри наружу за счет подпитки газом из окологалактического пространства и гало, который, охлаждаясь, постепенно оседает в диске, где рождаются звезды. В реальности на этот процесс сильно влияют активность сверхмассивной черной дыры, вспышки сверхновых и звездные ветра от массивных звезд, а также взаимодействия и слияния галактик, из-за чего некоторые системы могут расти снаружи внутрь. В результате возникает сложная и разнообразная картина из галактик на разных этапах роста и с разными скоростями звездообразования, которые существовали в разные космологические времена. К настоящему моменту известно, что большая часть галактик в Местной Вселенной сформировалась в эпоху космического полудня (красные смещения от одного до трех), однако неясно, каким образом росли их балджи. Чтобы понять это, необходимы наблюдения за галактиками, существовавшими в эпоху Реионизации (красные смещения более шести), которые также могли заметно изменять свою форму и плотность из-за перепадов притока и оттока газа.

Слайд 13

Группа астрономов во главе с Уильямом Бейкером (William M. Baker) из Кавендишского университета сообщила, что обнаружила галактику со зрелой структурой, которая существовала в эпоху Реионизации. Галактику JADES-GS+53.18343−27.79097 нашли в рамках программы JADES в поле обзора неба GOODS-S при анализе данных наблюдений инструментов NIRCam и NIRSpec «Джеймса Уэбба». Цветное составное изображение галактики JADES-GS+53.18343−27.79097 William M. Baker et al. / Nature Astronomy, 2024

Слайд 14

Изображения JADES-GS+53.18343−27.79097, полученные при помощи разных фильтров William M. Baker et al. / Nature Astronomy, 2024 Спектроскопически подтвержденное красное смещение галактики составляет 7,43, что соответствует отметке возраста Вселенной в 700 миллионов лет. У нее выделяется ядро с эффективным радиусом около 260 световых лет, диск (или вращающаяся структура из ионизированного газа) с эффективным радиусом около 1304 световых лет и сгусток с относительно малой массой звезд, зато очень активным звездообразованием. Ядро является наиболее массивным из компонентов галактики и сейчас переживает спад звездообразования, в то время как диск — всплеск звездообразования. Что касается сгустка, то он достаточно молод и может быть результатом гравитационной нестабильности в диске или аккрециированной галактикой-спутником. Скорости звездообразования для компонентов галактики за последние десять миллионов лет варьируются от 0,5 до 4,8 массы Солнца в год. Звездная масса JADES-GS+53.18343−27.79097 оценивается в 400 миллионов масс Солнца

Слайд 15

Данные наблюдений согласуются с большой центральной плотностью звезд и ростом галактики изнутри наружу. Любопытно, что плотность в пределах 65 световых лет от центра галактики близка к плотности массивных эллиптических галактик, наблюдаемых во Вселенной сегодня, при этом разница в звездных массах огромна. Если предположить, что JADES-GS+53.18343−27.79097 выступает как прародитель эллиптической галактики, то вначале она будет активно рождать звезды, а затем станет массивной спокойной галактикой, наблюдающихся при красном смещении около двух, чей рост будет идти за счет слияний. https://www.nature.com/articles/s41550-024-02384-8

Слайд 16

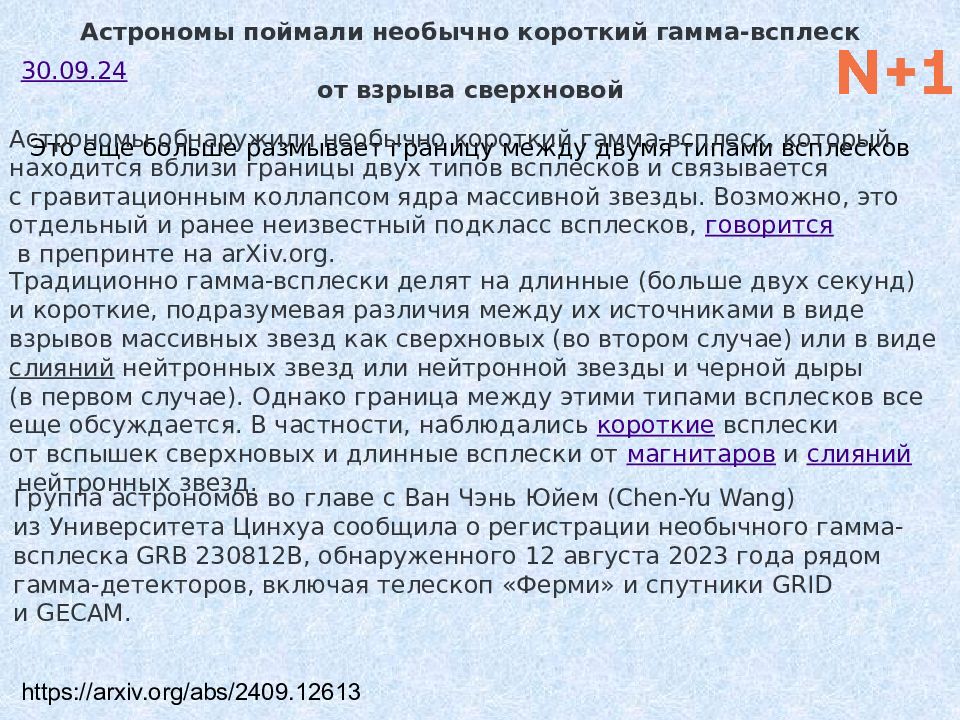

Астрономы поймали необычно короткий гамма-всплеск от взрыва сверхновой Это еще больше размывает границу между двумя типами всплесков 30.09.24 Астрономы обнаружили необычно короткий гамма-всплеск, который находится вблизи границы двух типов всплесков и связывается с гравитационным коллапсом ядра массивной звезды. Возможно, это отдельный и ранее неизвестный подкласс всплесков, говорится в препринте на arXiv.org. Традиционно гамма-всплески делят на длинные (больше двух секунд) и короткие, подразумевая различия между их источниками в виде взрывов массивных звезд как сверхновых (во втором случае) или в виде слияний нейтронных звезд или нейтронной звезды и черной дыры (в первом случае). Однако граница между этими типами всплесков все еще обсуждается. В частности, наблюдались короткие всплески от вспышек сверхновых и длинные всплески от магнитаров и слияний нейтронных звезд. Группа астрономов во главе с Ван Чэнь Юйем (Chen-Yu Wang) из Университета Цинхуа сообщила о регистрации необычного гамма-всплеска GRB 230812B, обнаруженного 12 августа 2023 года рядом гамма-детекторов, включая телескоп «Ферми» и спутники GRID и GECAM. https://arxiv.org/abs/2409.12613

Слайд 17

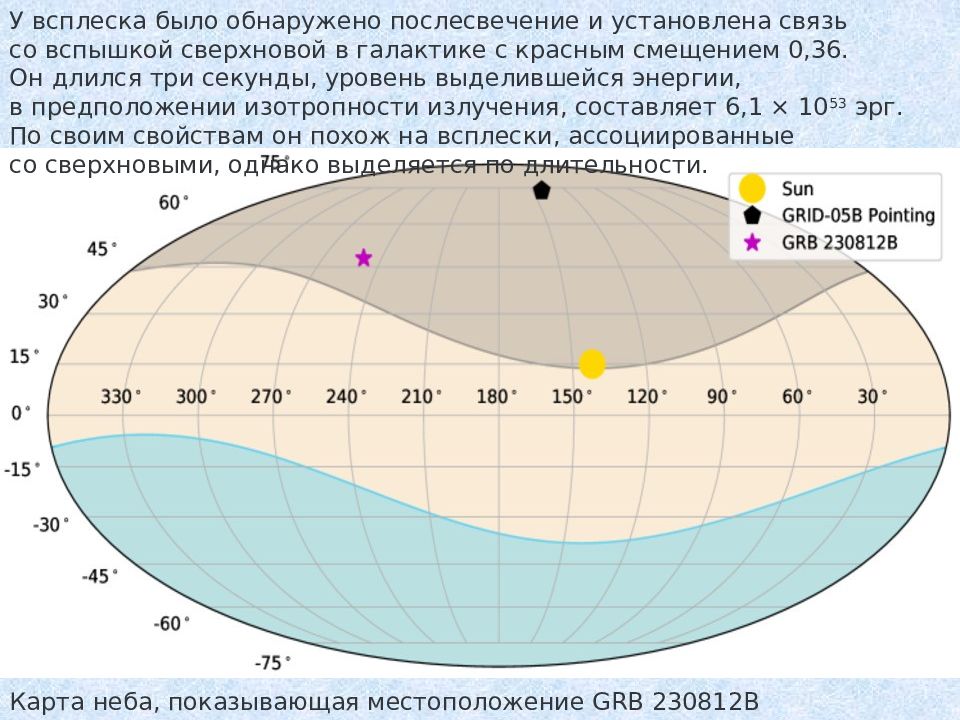

Карта неба, показывающая местоположение GRB 230812B Chen-Yu Wang et al. / arXiv, 2024 У всплеска было обнаружено послесвечение и установлена связь со вспышкой сверхновой в галактике с красным смещением 0,36. Он длился три секунды, уровень выделившейся энергии, в предположении изотропности излучения, составляет 6,1 × 10 53 эрг. По своим свойствам он похож на всплески, ассоциированные со сверхновыми, однако выделяется по длительности.

Слайд 18

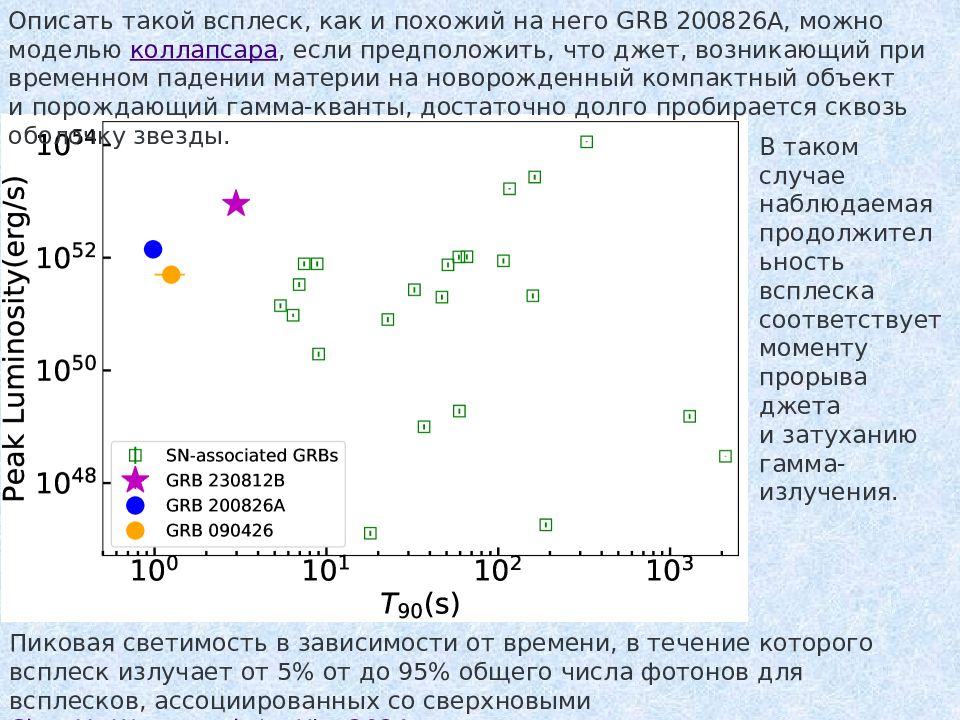

Пиковая светимость в зависимости от времени, в течение которого всплеск излучает от 5% от до 95% общего числа фотонов для всплесков, ассоциированных со сверхновыми Chen-Yu Wang et al. / arXiv, 2024 Описать такой всплеск, как и похожий на него GRB 200826A, можно моделью коллапсара, если предположить, что джет, возникающий при временном падении материи на новорожденный компактный объект и порождающий гамма-кванты, достаточно долго пробирается сквозь оболочку звезды. В таком случае наблюдаемая продолжительность всплеска соответствует моменту прорыва джета и затуханию гамма-излучения.

Слайд 19

Астрономы отыскали родительскую галактику одиночного быстрого радиовсплеска Она видна почти с ребра 28.09.24 Астрономы при помощи радиоинтерферометрии со сверхдлинной базой смогли обнаружить родительскую галактику одиночного быстрого радиовсплеска FRB 20210603A. Ей оказалась видимая почти с ребра дисковая галактика, свет от которой идет до Земли два миллиарда лет. Статья опубликована в журнале Nature Astronomy. Впервые быстрые радиовсплески обнаружили в 2007 году. С тех пор найдено несколько сотен подобных событий — как одиночных, так и повторяющихся. Они выглядят как очень яркие радиоимпульсы миллисекундной длительности, наблюдающиеся на внегалактических расстояниях. До сих пор нет общепринятой теории, объясняющей их. Наиболее интересной идеей считаются процессы, протекающие внутри магнитосферы намагниченных нейтронных звезд. Эта версия получила неплохое подтверждение в виде первого быстрого радиовсплеска в пределах Млечного Пути. Чтобы разобраться в применимости разных моделей быстрых радиовсплесков, необходимо иметь понимание местоположения их источников, а это непростая наблюдательная задача.

Слайд 20

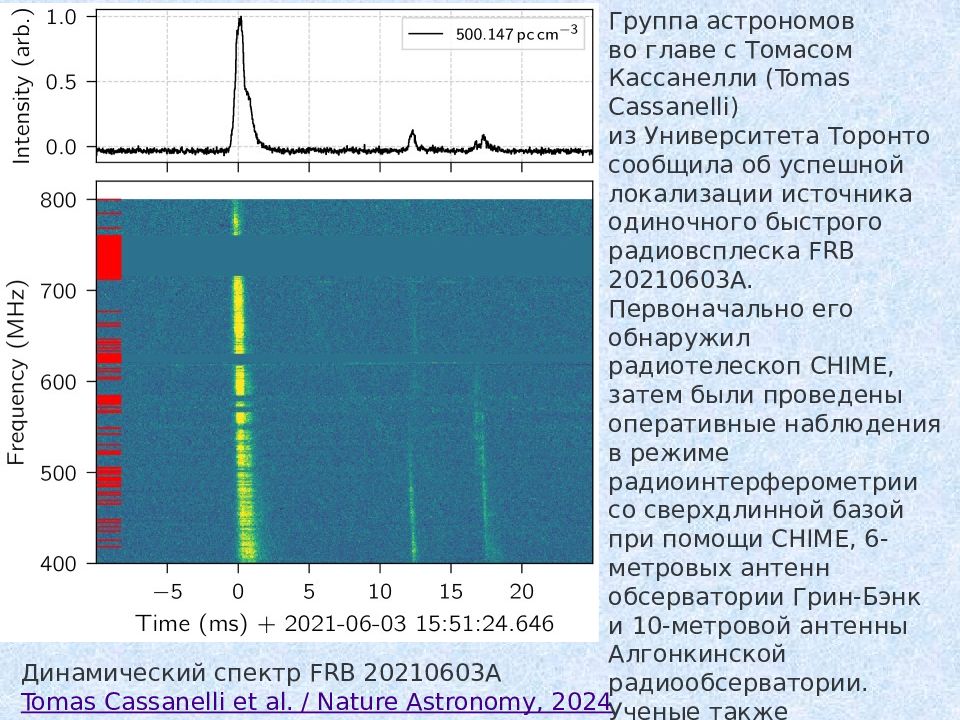

Группа астрономов во главе с Томасом Кассанелли (Tomas Cassanelli) из Университета Торонто сообщила об успешной локализации источника одиночного быстрого радиовсплеска FRB 20210603A. Первоначально его обнаружил радиотелескоп CHIME, затем были проведены оперативные наблюдения в режиме радиоинтерферометрии со сверхдлинной базой при помощи CHIME, 6-метровых антенн обсерватории Грин-Бэнк и 10-метровой антенны Алгонкинской радиообсерватории. Ученые также использовали архивные данные наблюдений телескопов CFHT и «Джемини» и обзоров неба 2MASS, SDSS и WISE. Динамический спектр FRB 20210603A Tomas Cassanelli et al. / Nature Astronomy, 2024

Слайд 21

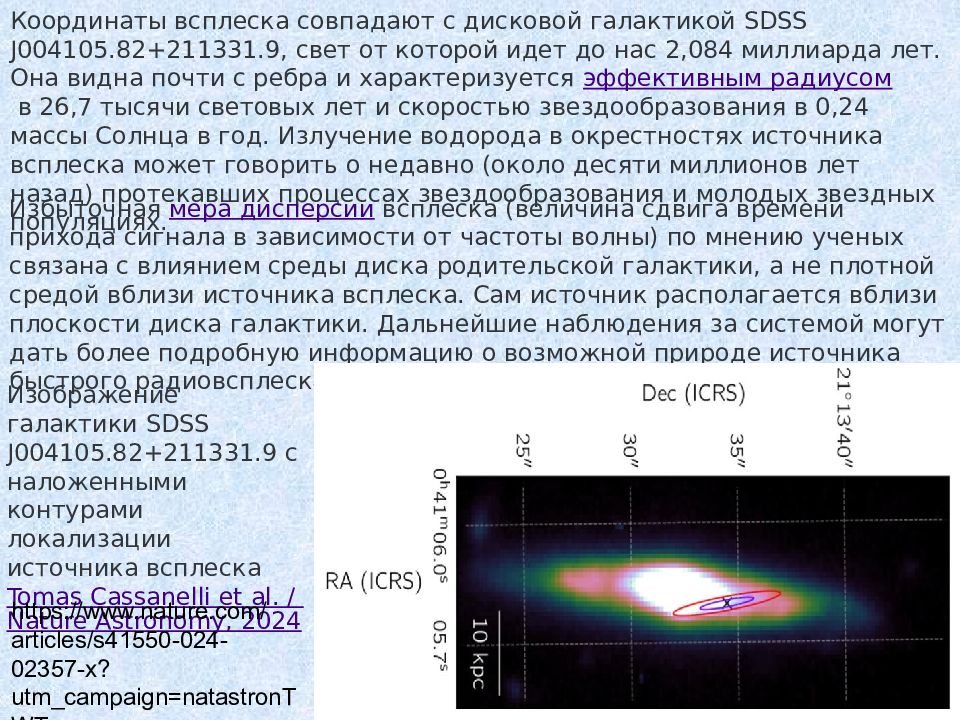

Координаты всплеска совпадают с дисковой галактикой SDSS J004105.82+211331.9, свет от которой идет до нас 2,084 миллиарда лет. Она видна почти с ребра и характеризуется эффективным радиусом в 26,7 тысячи световых лет и скоростью звездообразования в 0,24 массы Солнца в год. Излучение водорода в окрестностях источника всплеска может говорить о недавно (около десяти миллионов лет назад) протекавших процессах звездообразования и молодых звездных популяциях. Избыточная мера дисперсии всплеска (величина сдвига времени прихода сигнала в зависимости от частоты волны) по мнению ученых связана с влиянием среды диска родительской галактики, а не плотной средой вблизи источника всплеска. Сам источник располагается вблизи плоскости диска галактики. Дальнейшие наблюдения за системой могут дать более подробную информацию о возможной природе источника быстрого радиовсплеска и его окружении. Изображение галактики SDSS J004105.82+211331.9 с наложенными контурами локализации источника всплеска Tomas Cassanelli et al. / Nature Astronomy, 2024 https://www.nature.com/articles/s41550-024-02357-x?utm_campaign=natastronTWT

Слайд 22

Опубликованы первые результаты лабораторных исследований грунта с обратной стороны Луны Его доставила на Землю станция «Чанъэ-6» 18.09.24 Команда китайской автоматической станции «Чанъэ-6» опубликовала первичные результаты исследований первых в мире доставленных на Землю образцов реголита с обратной стороны Луны. Оказалось, что образцы представляют собой смесь местных базальтов и небазальтовых выбросов из кратеров, при этом грунт оказался достаточно рыхлым. Статья опубликована в журнале National Science Review. «Чанъэ-6» полетела в космос в мае этого года, став для Китая шестым по счету аппаратом для исследований Луны и вторым аппаратом для работ на обратной стороне Луны. В конце мая капсула с пробами грунта, собранными на равнинной зоне между центром и южным краем кратера Аполлон в ударном бассейне Южный полюс — Эйткен в южном полушарии Луны, вернулась на Землю, что стало первой в истории доставкой грунта с обратной стороны Луны. Общая масса полученного грунта в виде поверхностного реголита и проб с глубины до одного метра составила 1935,3 грамма. Бассейн Южный полюс — Эйткен сформировался около 4,2–4,3 миллиарда лет назад и считается крупнейшей подтвержденной ударной структурой в Солнечной системе. Кратер Аполлон, диаметром 490 километров, в свою очередь, наиболее крупная и глубокая ударная структура в бассейне. Таким образом, станция исследовала зону, где можно найти вещество из достаточно глубоких слоев Луны, в том числе мантии. Предполагается, что образцы грунта также помогут ответить на вопрос о природе различий между реголитом на видимой и обратной сторонах Луны. Датирование по кратерам зоны высадки дает оценку возраста базальтовой равнины в 2,79−2,87 миллиарда лет, расчетное загрязнение местных базальтов выбросами из различных кратеров составляет около десяти процентов.

Слайд 23

CNSA / CLEP Группа планетологов во главе с Лай Чуньлаем (Chunlai Li) из Лаборатории исследования Луны и дальнего космоса Национальной астрономической обсерватории Китайской академии наук представила первые результаты исследований лунного грунта, собранного «Чанъэ-6», в лабораторных условиях. Ученые изучали физические, петрографические и минералогические свойства частиц, а также их химический состав. В опубликованной работе авторы рассмотрели свойства восьми порций реголита общей массой около 1610 грамм, собранных совком манипулятора из слоя, глубиной не более трех сантиметров.

Слайд 24

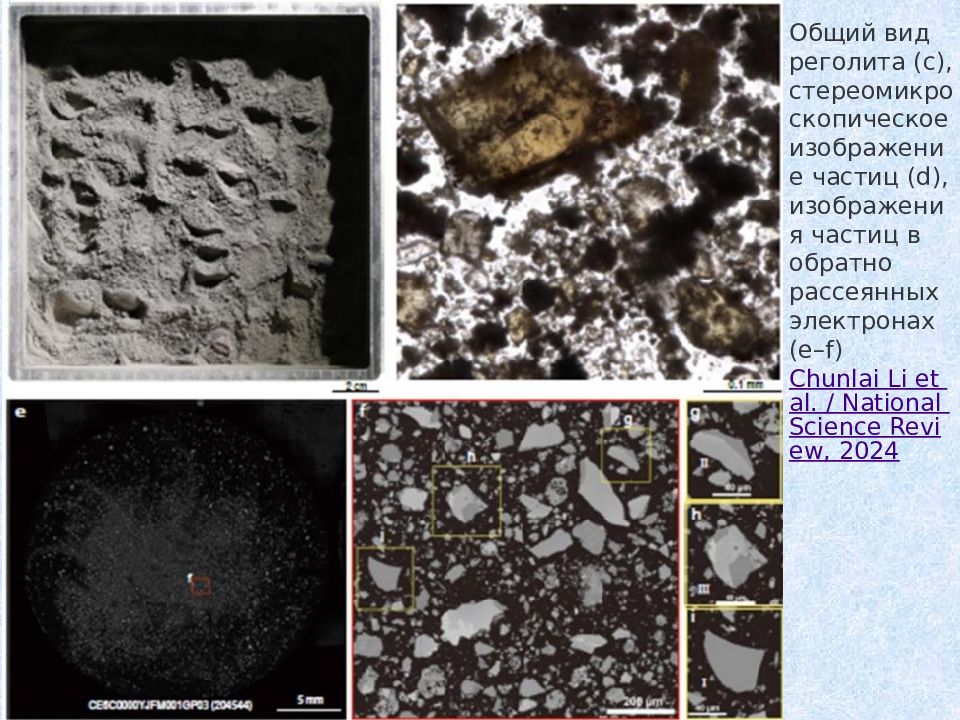

Общий вид реголита (с), стереомикроскопическое изображение частиц (d), изображения частиц в обратно рассеянных электронах (е–f) Chunlai Li et al. / National Science Review, 2024

Слайд 25

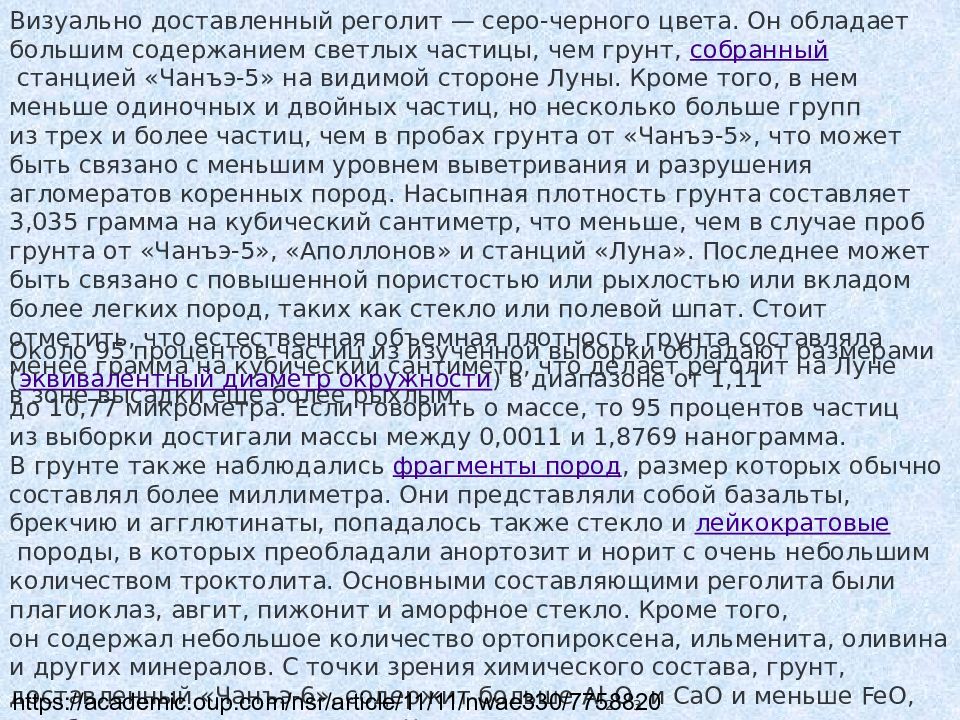

Визуально доставленный реголит — серо-черного цвета. Он обладает большим содержанием светлых частицы, чем грунт, собранный станцией «Чанъэ-5» на видимой стороне Луны. Кроме того, в нем меньше одиночных и двойных частиц, но несколько больше групп из трех и более частиц, чем в пробах грунта от «Чанъэ-5», что может быть связано с меньшим уровнем выветривания и разрушения агломератов коренных пород. Насыпная плотность грунта составляет 3,035 грамма на кубический сантиметр, что меньше, чем в случае проб грунта от «Чанъэ-5», «Аполлонов» и станций «Луна». Последнее может быть связано с повышенной пористостью или рыхлостью или вкладом более легких пород, таких как стекло или полевой шпат. Стоит отметить, что естественная объемная плотность грунта составляла менее грамма на кубический сантиметр, что делает реголит на Луне в зоне высадки еще более рыхлым. Около 95 процентов частиц из изученной выборки обладают размерами ( эквивалентный диаметр окружности ) в диапазоне от 1,11 до 10,77 микрометра. Если говорить о массе, то 95 процентов частиц из выборки достигали массы между 0,0011 и 1,8769 нанограмма. В грунте также наблюдались фрагменты пород, размер которых обычно составлял более миллиметра. Они представляли собой базальты, брекчию и агглютинаты, попадалось также стекло и лейкократовые породы, в которых преобладали анортозит и норит с очень небольшим количеством троктолита. Основными составляющими реголита были плагиоклаз, авгит, пижонит и аморфное стекло. Кроме того, он содержал небольшое количество ортопироксена, ильменита, оливина и других минералов. С точки зрения химического состава, грунт, доставленный «Чанъэ-6», содержит больше Al 2 O 3 и CaO и меньше FeO, чем базальты, доставленные «Чанъэ-5». https://academic.oup.com/nsr/article/11/11/nwae330/7758820

Слайд 26

Изображения фрагментов пород в реголите. Представлены полученные электронным микроскопом изображения базальтов ( b–e), брекчий ( f, g) и агглютинатов ( h), а также стереомикроскопические снимки базальта ( i, j), агглютината ( k), лейкократовой породы ( l) и стекла ( m, n) Chunlai Li et al. / National Science Review, 2024 Таким образом, грунт в зоне высадки станции представляет собой смесь местных базальтов с низким содержанием титана, алюминия и калия и ударных небазальтовых выбросов из окрестностей, преимущественно анортозитовых и норитовых. В пользу этого говорят и пониженные по сравнению с террейном в Море Бурь содержания урана, тория, калия и редкоземельных элементов в реголите. Дальнейшие исследования грунта позволят разобраться в свойствах лунной коры и мантии, а также подробнее описать эволюцию вулканизма на Луне.

Слайд 27

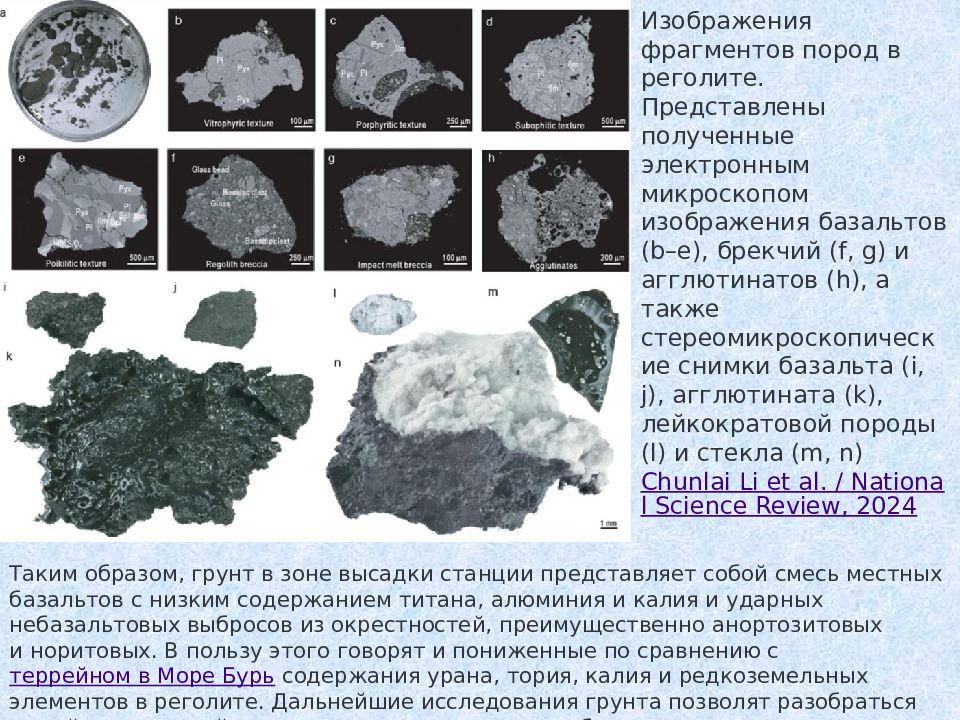

Астрономы впервые увидели разрыв очень массивной звезды сверхмассивной черной дырой Это самая массивная звезда из разрушенных таким образом 13.08.24 Астрономы обнаружили уникальное событие разрушения звезды сверхмассивной черной дырой, в котором участвовала рекордно массивная звезда для явлений такого рода. Ранее вспышка считалась сверхъяркой сверхновой, возникшей в центре далекой галактики, свет от которой шел до Земли около девяти миллиардов лет. Препринт работы доступен на сайте arXiv.org. Когда звезда пролетает достаточно близко к сверхмассивной черной дыре, то приливные силы со стороны последней способны разрушить ее или сорвать внешние слои. Такие явления называют приливным разрушением, для наблюдателя это выглядит как вспышка, возникшая в ядре галактики, которая затем будет определенным образом затухать. Часть вещества звезды сформирует джет, а часть образует вокруг черной дыры аккреционный диск. Текущая популяция наблюдавшихся событий приливного разрушения звезд черными дырами охватывает массы звезд 0,1−2 масс Солнца, массы черных дыр 10 5,5−7,5 масс Солнца и демонстрирует признаки истечения газа (водорода или гелия) со скоростью от сотен до десятков тысяч километров в секунду. Однако известен ряд транзиентов, свойства которых похожи на события приливного разрушения, однако окончательная классификация остается предметом спора — это может быть, например, очень яркая сверхновая или эпизод активности центральной черной дыры. Есть и другое объяснение некоторых подобных вспышек, которые на пару порядков ярче, чем типичные события приливного разрушения, и продолжительнее них. Оно заключается в том, что происходит разрушение звезд, гораздо более массивных, чем уже наблюдались в подобных явлениях.

Слайд 28

Группа астрономов во главе с Харшем Кумаром (Harsh Kumar) из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики сообщила об обнаружении события приливного разрушения с участием наиболее массивной звезды из наблюдавшихся до сих пор. Речь идет о транзиенте AT2023vto, который был впервые обнаружен системой ZTF 9 сентября 2023 года. Ученые анализировали данные фотометрических и спектроскопических наблюдений за транзиентом телескопа ММТ и ряда других наземных телескопов, космического телескопа Swift и радиотелескопа VLA, охватывавших ультрафиолетовый, оптический, рентгеновский и радиодиапазоны. DESY, Science Communication Lab

Слайд 29

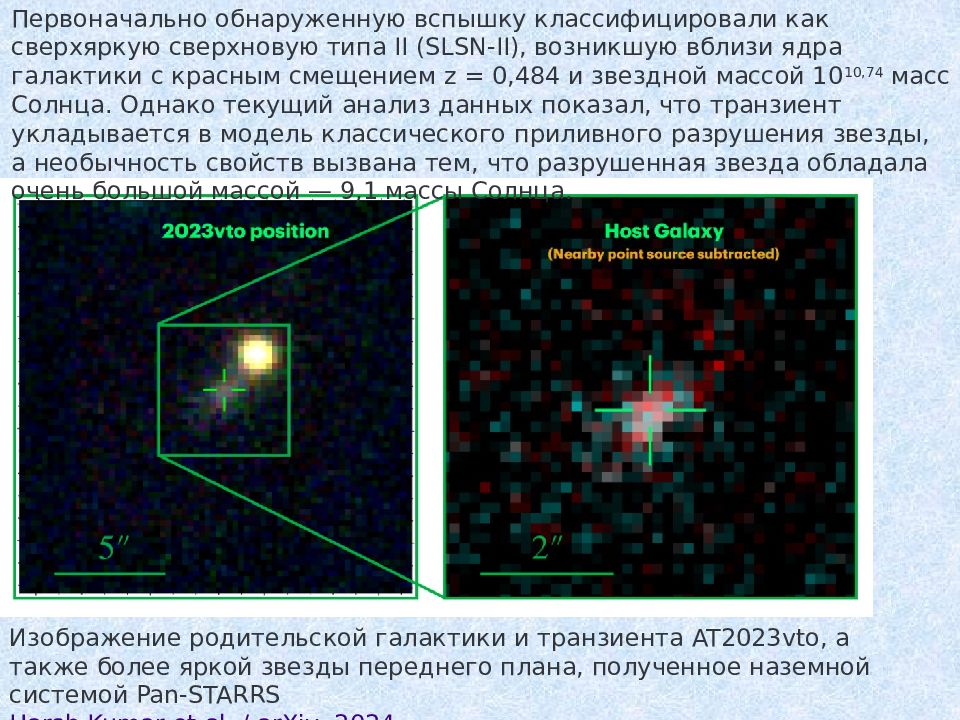

Изображение родительской галактики и транзиента AT2023vto, а также более яркой звезды переднего плана, полученное наземной системой Pan-STARRS Harsh Kumar et al. / arXiv, 2024 Первоначально обнаруженную вспышку классифицировали как сверхяркую сверхновую типа II (SLSN-II), возникшую вблизи ядра галактики с красным смещением z = 0,484 и звездной массой 10 10,74 масс Солнца. Однако текущий анализ данных показал, что транзиент укладывается в модель классического приливного разрушения звезды, а необычность свойств вызвана тем, что разрушенная звезда обладала очень большой массой — 9,1 массы Солнца.

Слайд 30

В спектре транзиента доминируют широкие линии излучения ионизированного гелия, яркость вспышки на пике была самой большой среди всех спектроскопически подтвержденных событий приливного разрушения. Масса черной дыры, которая была в неактивном состоянии до вспышки, оценивается в 10 7,12 масс Солнца. Ученые считают, что AT2023vto может быть связующим звеном между классической и неоднозначной популяциями событий приливного разрушения, обладая свойствами и той и другой. Возможно, многие яркие транзиенты из неоднозначной популяции тоже являются событиями разрушения массивных звезд. https://arxiv.org/abs/2408.01482

Слайд 31

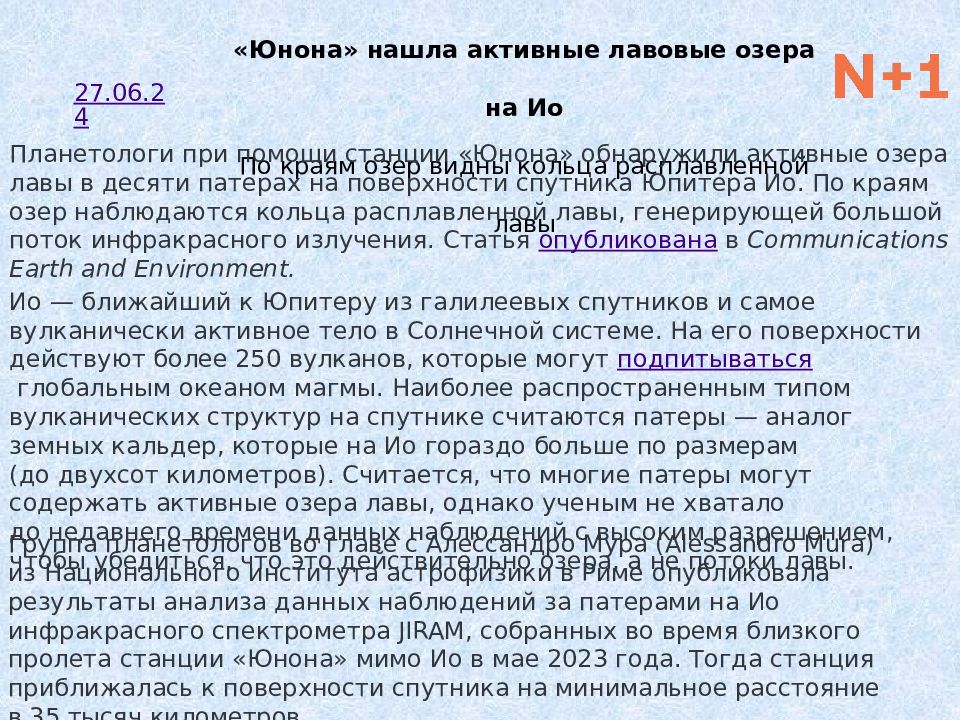

«Юнона» нашла активные лавовые озера на Ио По краям озер видны кольца расплавленной лавы 27.06.24 Планетологи при помощи станции «Юнона» обнаружили активные озера лавы в десяти патерах на поверхности спутника Юпитера Ио. По краям озер наблюдаются кольца расплавленной лавы, генерирующей большой поток инфракрасного излучения. Статья опубликована в Communications Earth and Environment. Ио — ближайший к Юпитеру из галилеевых спутников и самое вулканически активное тело в Солнечной системе. На его поверхности действуют более 250 вулканов, которые могут подпитываться глобальным океаном магмы. Наиболее распространенным типом вулканических структур на спутнике считаются патеры — аналог земных кальдер, которые на Ио гораздо больше по размерам (до двухсот километров). Считается, что многие патеры могут содержать активные озера лавы, однако ученым не хватало до недавнего времени данных наблюдений с высоким разрешением, чтобы убедиться, что это действительно озера, а не потоки лавы. Группа планетологов во главе с Алессандро Мура (Alessandro Mura) из Национального института астрофизики в Риме опубликовала результаты анализа данных наблюдений за патерами на Ио инфракрасного спектрометра JIRAM, собранных во время близкого пролета станции «Юнона» мимо Ио в мае 2023 года. Тогда станция приближалась к поверхности спутника на минимальное расстояние в 35 тысяч километров.

Слайд 32

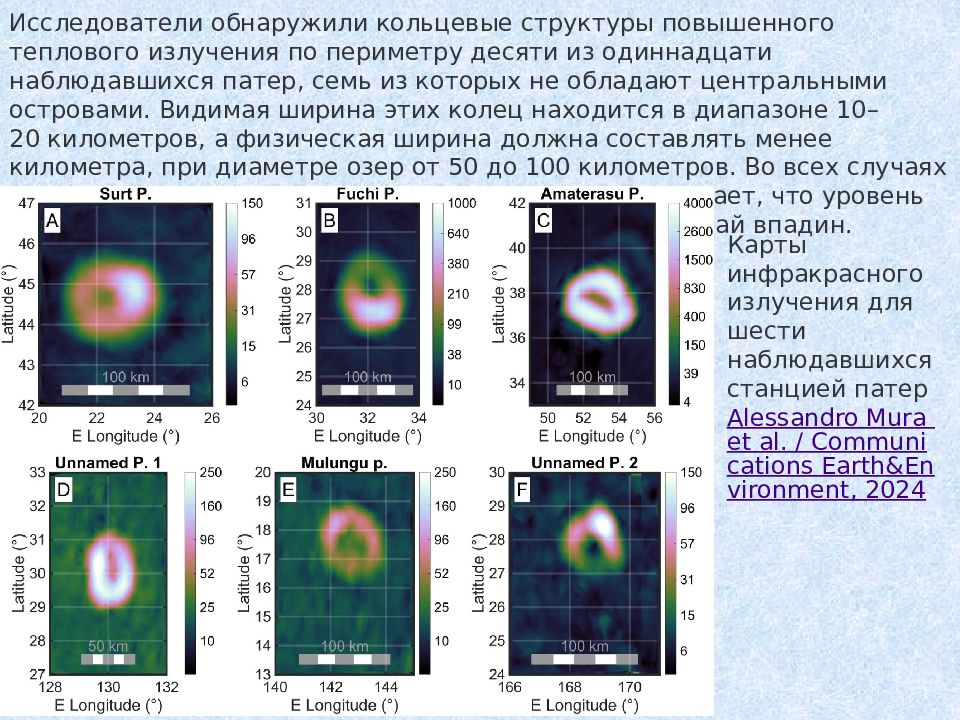

Исследователи обнаружили кольцевые структуры повышенного теплового излучения по периметру десяти из одиннадцати наблюдавшихся патер, семь из которых не обладают центральными островами. Видимая ширина этих колец находится в диапазоне 10–20 километров, а физическая ширина должна составлять менее километра, при диаметре озер от 50 до 100 километров. Во всех случаях нет намеков на потоки лавы у границ патер, что означает, что уровень лавы был недостаточно высок, чтобы перелиться за край впадин. Карты инфракрасного излучения для шести наблюдавшихся станцией патер Alessandro Mura et al. / Communications Earth&Environment, 2024

Слайд 33

NASA / JPL-Caltech / SwRI / MSSS; Andrea Luck https://www.nature.com/articles/s43247-024-01486-5

Слайд 34

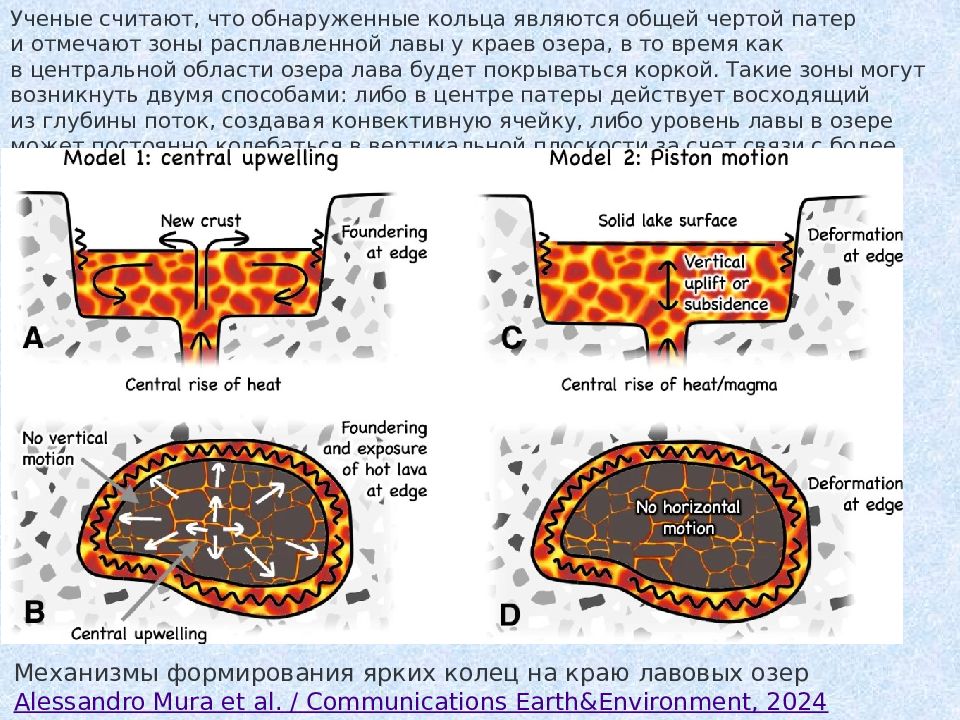

Ученые считают, что обнаруженные кольца являются общей чертой патер и отмечают зоны расплавленной лавы у краев озера, в то время как в центральной области озера лава будет покрываться коркой. Такие зоны могут возникнуть двумя способами: либо в центре патеры действует восходящий из глубины поток, создавая конвективную ячейку, либо уровень лавы в озере может постоянно колебаться в вертикальной плоскости за счет связи с более глубоким резервуаром магмы. Механизмы формирования ярких колец на краю лавовых озер Alessandro Mura et al. / Communications Earth&Environment, 2024

Слайд 35

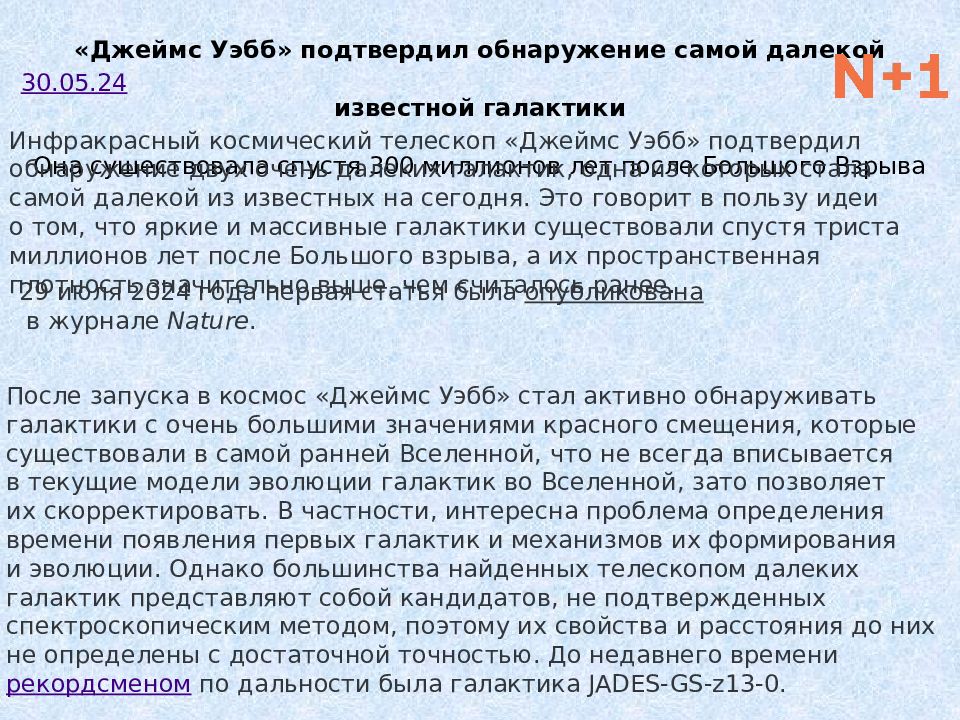

«Джеймс Уэбб» подтвердил обнаружение самой далекой известной галактики Она существовала спустя 300 миллионов лет после Большого Взрыва 30.05.24 Инфракрасный космический телескоп «Джеймс Уэбб» подтвердил обнаружение двух очень далеких галактик, одна из которых стала самой далекой из известных на сегодня. Это говорит в пользу идеи о том, что яркие и массивные галактики существовали спустя триста миллионов лет после Большого взрыва, а их пространственная плотность значительно выше, чем считалось ранее. 29 июля 2024 года первая статья была опубликована в журнале Nature. После запуска в космос «Джеймс Уэбб» стал активно обнаруживать галактики с очень большими значениями красного смещения, которые существовали в самой ранней Вселенной, что не всегда вписывается в текущие модели эволюции галактик во Вселенной, зато позволяет их скорректировать. В частности, интересна проблема определения времени появления первых галактик и механизмов их формирования и эволюции. Однако большинства найденных телескопом далеких галактик представляют собой кандидатов, не подтвержденных спектроскопическим методом, поэтому их свойства и расстояния до них не определены с достаточной точностью. До недавнего времени рекордсменом по дальности была галактика JADES-GS-z13-0.

Слайд 36

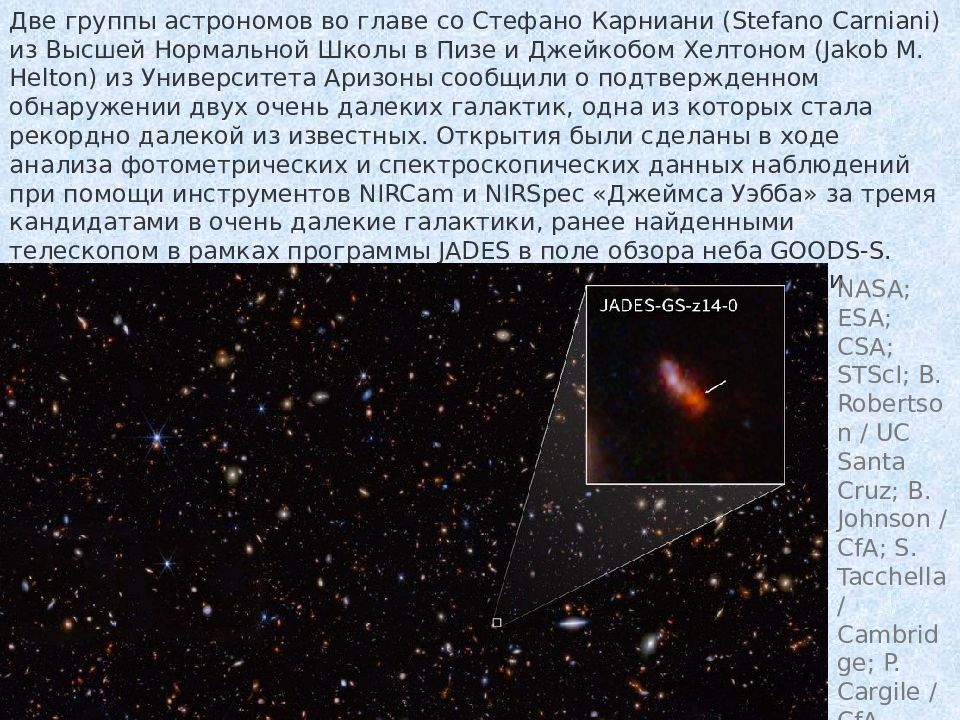

Две группы астрономов во главе со Стефано Карниани (Stefano Carniani) из Высшей Нормальной Школы в Пизе и Джейкобом Хелтоном (Jakob M. Helton) из Университета Аризоны сообщили о подтвержденном обнаружении двух очень далеких галактик, одна из которых стала рекордно далекой из известных. Открытия были сделаны в ходе анализа фотометрических и спектроскопических данных наблюдений при помощи инструментов NIRCam и NIRSpec «Джеймса Уэбба» за тремя кандидатами в очень далекие галактики, ранее найденными телескопом в рамках программы JADES в поле обзора неба GOODS-S. Третий кандидат в галактику не был подтвержден полученными данными наблюдений и его исключили. NASA; ESA; CSA; STScI; B. Robertson / UC Santa Cruz; B. Johnson / CfA; S. Tacchella / Cambridge; P. Cargile / CfA

Слайд 37

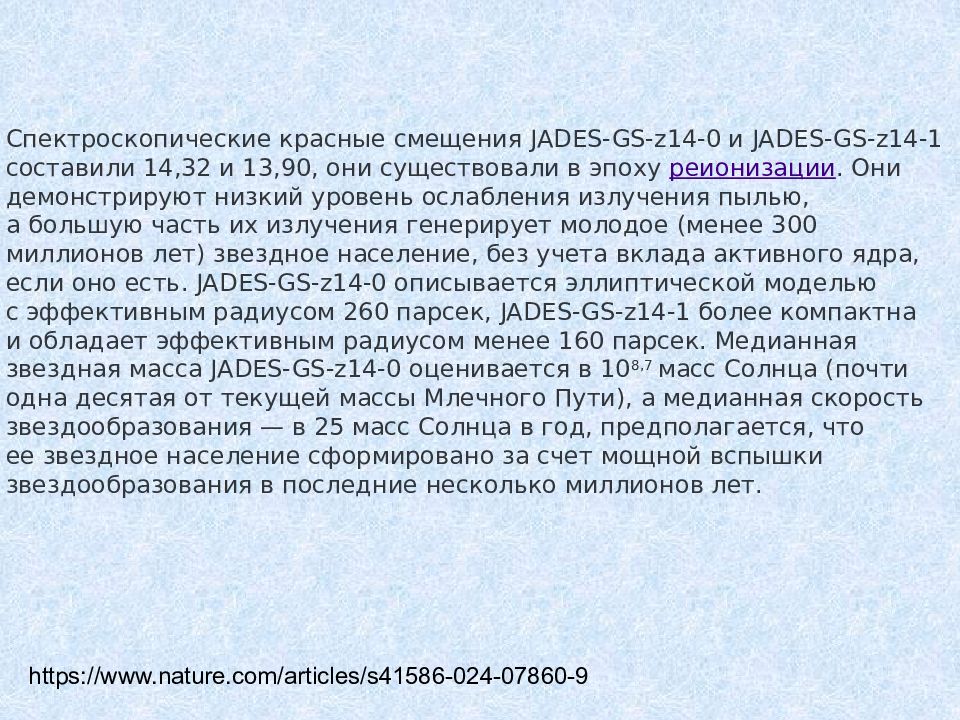

Спектроскопические красные смещения JADES-GS-z14-0 и JADES-GS-z14-1 составили 14,32 и 13,90, они существовали в эпоху реионизации. Они демонстрируют низкий уровень ослабления излучения пылью, а большую часть их излучения генерирует молодое (менее 300 миллионов лет) звездное население, без учета вклада активного ядра, если оно есть. JADES-GS-z14-0 описывается эллиптической моделью с эффективным радиусом 260 парсек, JADES-GS-z14-1 более компактна и обладает эффективным радиусом менее 160 парсек. Медианная звездная масса JADES-GS-z14-0 оценивается в 10 8,7 масс Солнца (почти одна десятая от текущей массы Млечного Пути), а медианная скорость звездообразования — в 25 масс Солнца в год, предполагается, что ее звездное население сформировано за счет мощной вспышки звездообразования в последние несколько миллионов лет. https://www.nature.com/articles/s41586-024-07860-9

Слайд 38

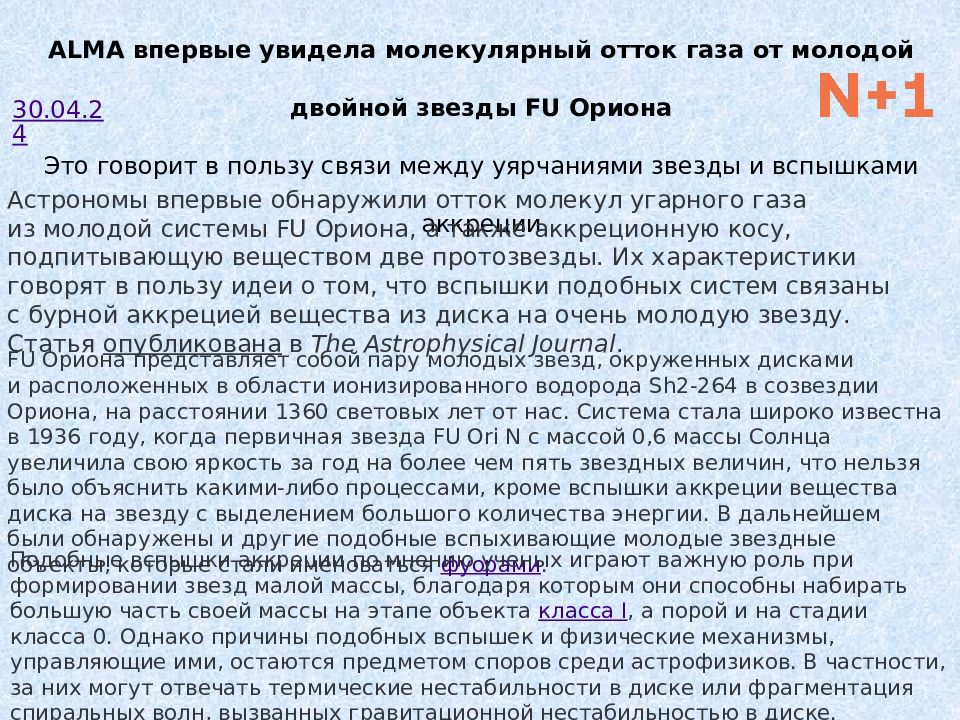

ALMA впервые увидела молекулярный отток газа от молодой двойной звезды FU Ориона Это говорит в пользу связи между уярчаниями звезды и вспышками аккреции 30.04.24 Астрономы впервые обнаружили отток молекул угарного газа из молодой системы FU Ориона, а также аккреционную косу, подпитывающую веществом две протозвезды. Их характеристики говорят в пользу идеи о том, что вспышки подобных систем связаны с бурной аккрецией вещества из диска на очень молодую звезду. Статья опубликована в The Astrophysical Journal. FU Ориона представляет собой пару молодых звезд, окруженных дисками и расположенных в области ионизированного водорода Sh2-264 в созвездии Ориона, на расстоянии 1360 световых лет от нас. Система стала широко известна в 1936 году, когда первичная звезда FU Ori N с массой 0,6 массы Солнца увеличила свою яркость за год на более чем пять звездных величин, что нельзя было объяснить какими-либо процессами, кроме вспышки аккреции вещества диска на звезду с выделением большого количества энергии. В дальнейшем были обнаружены и другие подобные вспыхивающие молодые звездные объекты, которые стали именоваться фуорами. Подобные вспышки аккреции по мнению ученых играют важную роль при формировании звезд малой массы, благодаря которым они способны набирать большую часть своей массы на этапе объекта класса I, а порой и на стадии класса 0. Однако причины подобных вспышек и физические механизмы, управляющие ими, остаются предметом споров среди астрофизиков. В частности, за них могут отвечать термические нестабильности в диске или фрагментация спиральных волн, вызванных гравитационной нестабильностью в диске.

Слайд 39

Группа астрономов во главе с Антонио Хейлсом (Antonio Hales) из Национальной радиоастрономической обсерватории опубликовала результаты наблюдений за FU Ориона при помощи системы радиотелескопов ALMA в период с ноября 2017 года по август 2018 года, охватывающих пространственные масштабы от 160 до 25000 астрономических единиц вокруг системы. Художественное изображение системы FU Ориона NSF / NRAO / S. Dagnello

Слайд 40

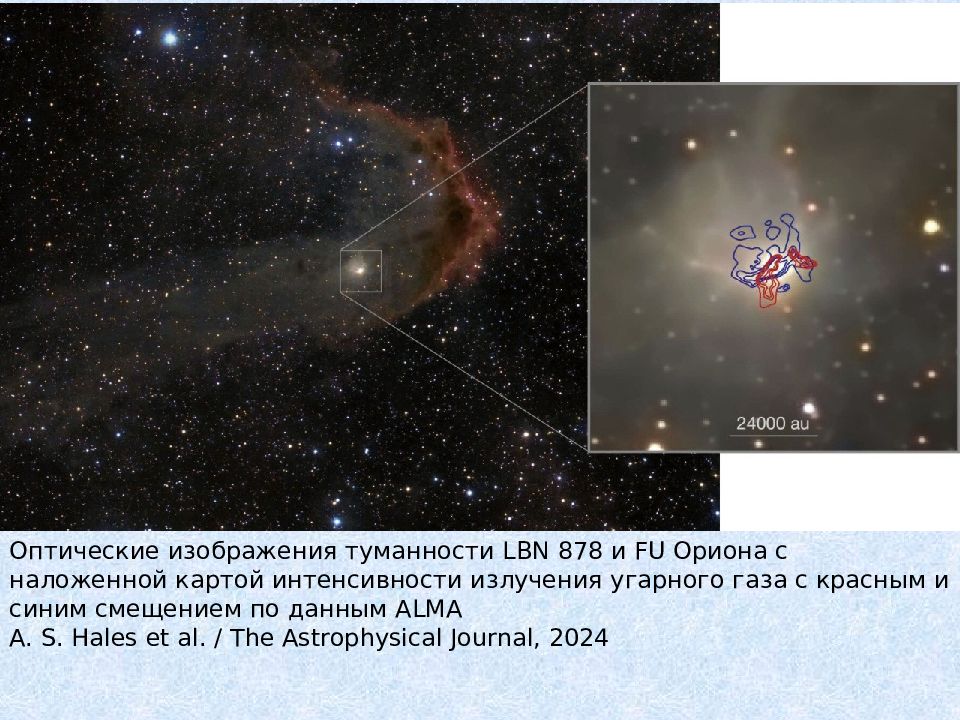

Оптические изображения туманности LBN 878 и FU Ориона с наложенной картой интенсивности излучения угарного газа с красным и синим смещением по данным ALMA A. S. Hales et al. / The Astrophysical Journal, 2024

Слайд 41

Ученые впервые обнаружили широкоугольный поток молекул угарного газа, выходящий из двойной системы, источником которого была FU Ori N. Он удлинен, обладает низкой скоростью (проекционная скорость истечения 1–2 километра в секунду) и простирается примерно на десятки тысяч астрономических единиц, его кинематический возраст составляет 3,8 тысячи лет, что существенно превышает типичную длительность вспышек фуоров, таким образом, отток является следствием прошлой вспышки. Исследователи также выявили аккреционный стример, питающий двойную систему со скоростью 0,07 массы Юпитера в год. Если учесть, что массы околозвездных дисков вокруг FU Ori N и второй протозвезды FU Ori S (с массой 1,2 массы Солнца) составляют 6,6×10 −3 и 2,8×10 −3 массы Солнца соответственно, то потоку понадобится около ста миллионов лет, чтобы восполнить массы дисков, что, по крайней мере, на порядок превышает типичное время жизни диска. Для того, чтобы поддерживать аккрецию на вспышечном уровне, стример должен быть гораздо более массивным, его недостаточно даже для поддержания спокойной аккреции. Однако поставки вещества с его помощью могут спровоцировать нестабильность диска, что в дальнейшем может привести к вспышке аккреции. Возможно также, что это лишь остаток более массивного потока, который питал систему ранее. Разобраться в этом помогут будущие гидродинамические моделирования. https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4357/ad31a1

Слайд 42

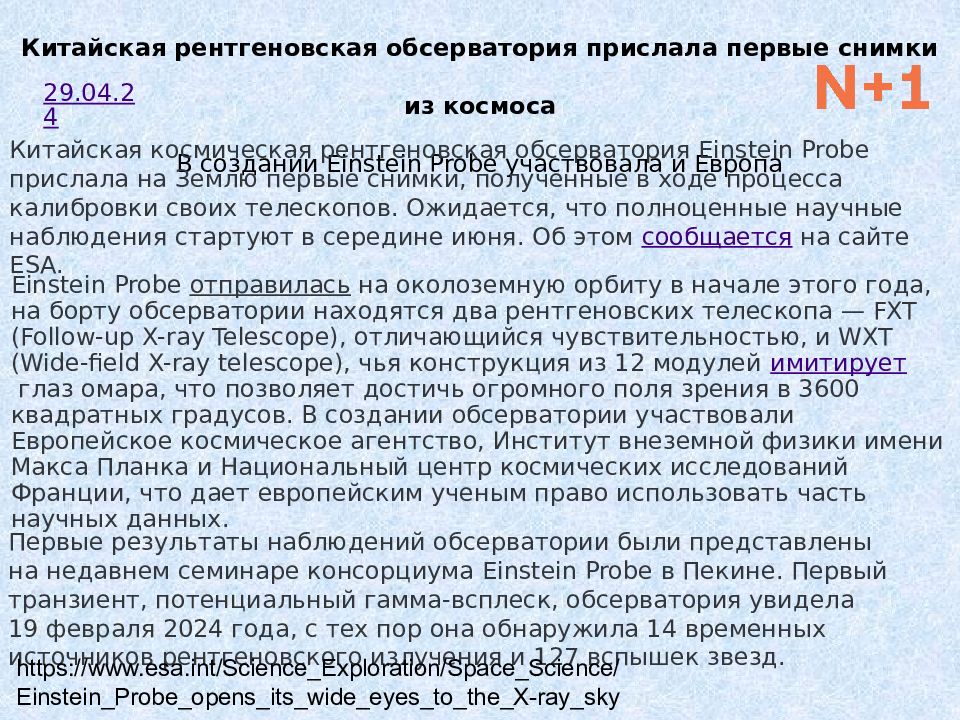

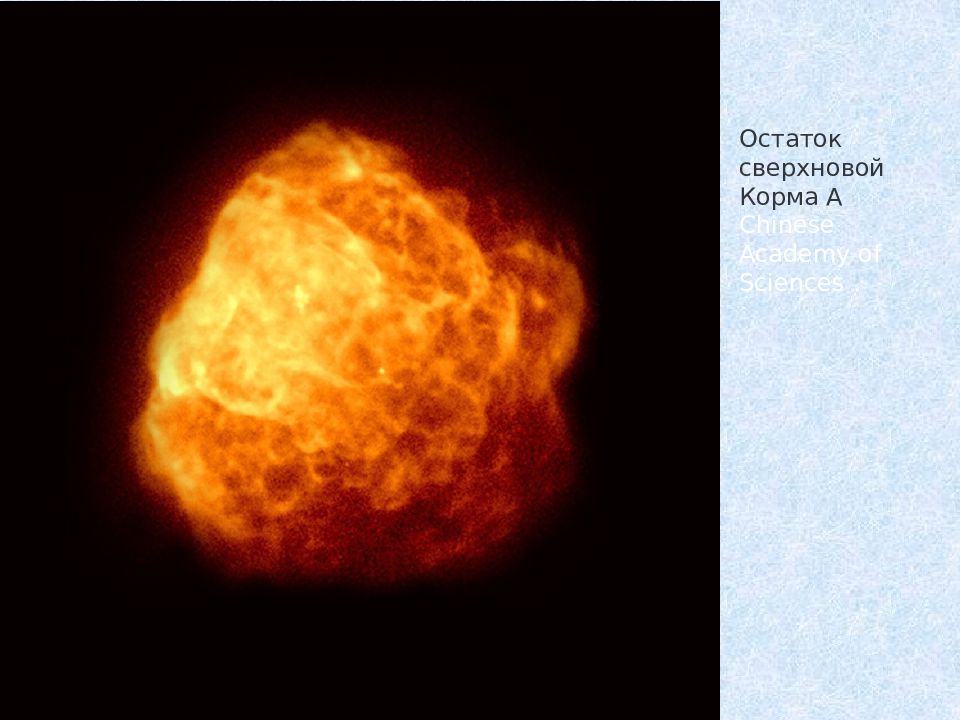

Китайская рентгеновская обсерватория прислала первые снимки из космоса В создании Einstein Probe участвовала и Европа 29.04.24 Китайская космическая рентгеновская обсерватория Einstein Probe прислала на Землю первые снимки, полученные в ходе процесса калибровки своих телескопов. Ожидается, что полноценные научные наблюдения стартуют в середине июня. Об этом сообщается на сайте ESA. Einstein Probe отправилась на околоземную орбиту в начале этого года, на борту обсерватории находятся два рентгеновских телескопа — FXT (Follow-up X-ray Telescope), отличающийся чувствительностью, и WXT (Wide-field X-ray telescope), чья конструкция из 12 модулей имитирует глаз омара, что позволяет достичь огромного поля зрения в 3600 квадратных градусов. В создании обсерватории участвовали Европейское космическое агентство, Институт внеземной физики имени Макса Планка и Национальный центр космических исследований Франции, что дает европейским ученым право использовать часть научных данных. Первые результаты наблюдений обсерватории были представлены на недавнем семинаре консорциума Einstein Probe в Пекине. Первый транзиент, потенциальный гамма-всплеск, обсерватория увидела 19 февраля 2024 года, с тех пор она обнаружила 14 временных источников рентгеновского излучения и 127 вспышек звезд. https://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Einstein_Probe_opens_its_wide_eyes_to_the_X-ray_sky

Слайд 43

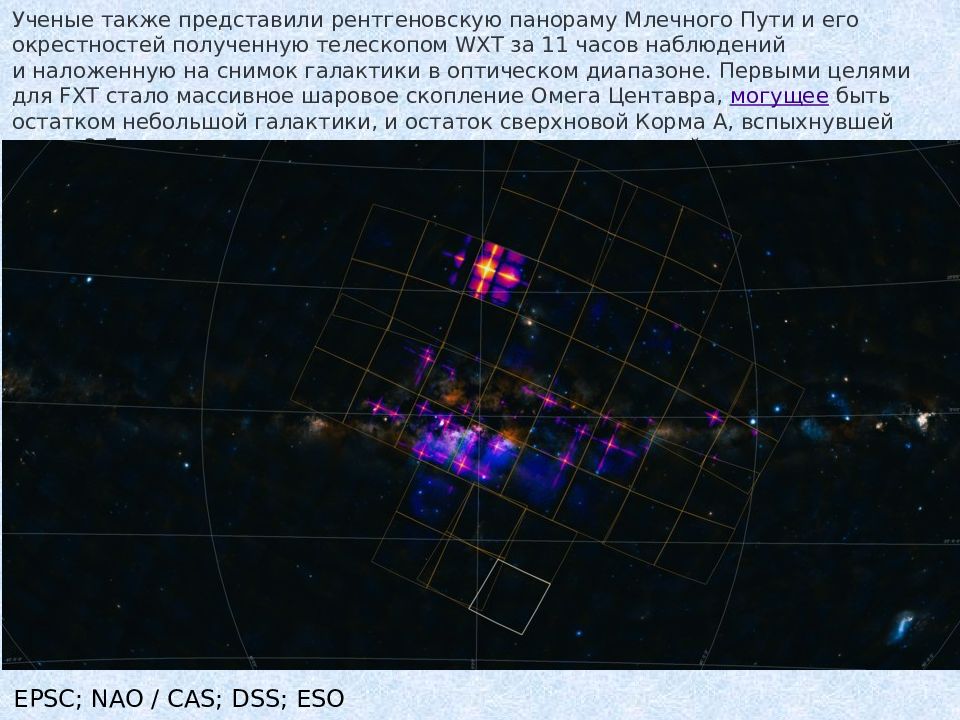

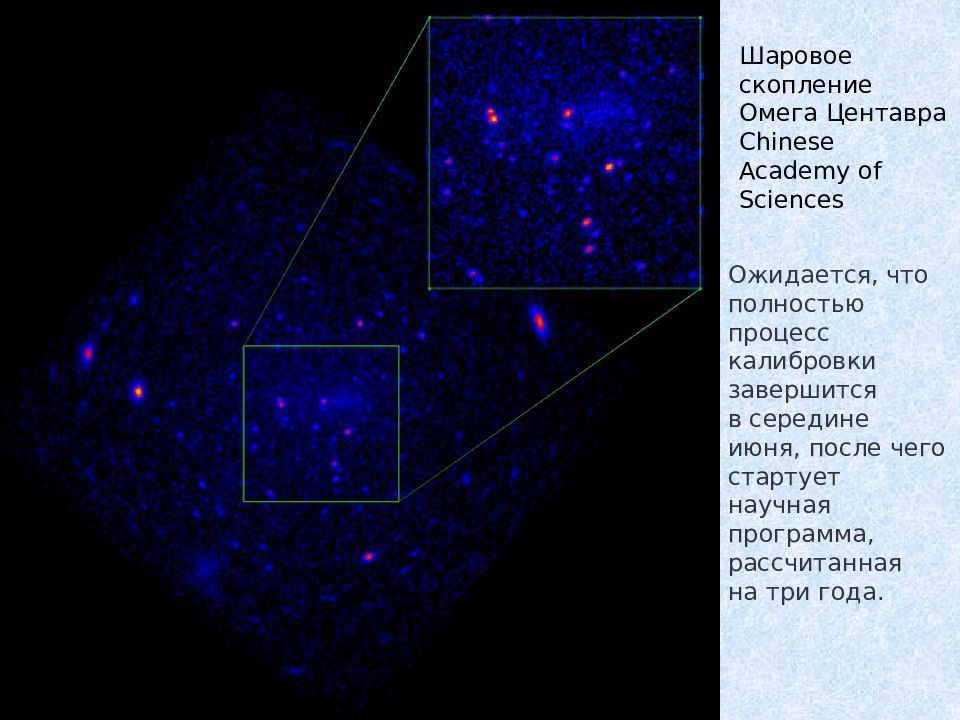

Ученые также представили рентгеновскую панораму Млечного Пути и его окрестностей полученную телескопом WXT за 11 часов наблюдений и наложенную на снимок галактики в оптическом диапазоне. Первыми целями для FXT стало массивное шаровое скопление Омега Центавра, могущее быть остатком небольшой галактики, и остаток сверхновой Корма А, вспыхнувшей около 3,7 тысяч лет назад, в центре которого находится нейтронная звезда. EPSC; NAO / CAS; DSS; ESO

Слайд 44

Шаровое скопление Омега Центавра Chinese Academy of Sciences Ожидается, что полностью процесс калибровки завершится в середине июня, после чего стартует научная программа, рассчитанная на три года.

Последний слайд презентации: Семенец Н.В. 2 3.12.202 4 г Астроклуб СПАГО, г.СПетербург ТОП-10 открытий в

https://xray.sai.msu.ru/~polar/sci_rev/current.html https://arxiv.org/ https://arxiv.org/pdf/2412.01214 https://nplus1.ru/ https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2406424121 https://www.nature.com/articles/s41586-024-08123-3 https://www.nature.com/articles/s41550-024-02384-8 https://arxiv.org/abs/2409.12613 https://www.nature.com/articles/s41550-024-02357-x?utm_campaign=natastronTWT https://academic.oup.com/nsr/article/11/11/nwae330/7758820 https://arxiv.org/abs/2408.01482 https://www.nature.com/articles/s43247-024-01486-5 https://www.nature.com/articles/s41586-024-07860-9 https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4357/ad31a1 https://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Einstein_Probe_opens_its_wide_eyes_to_the_X-ray_sky