Слайд 2

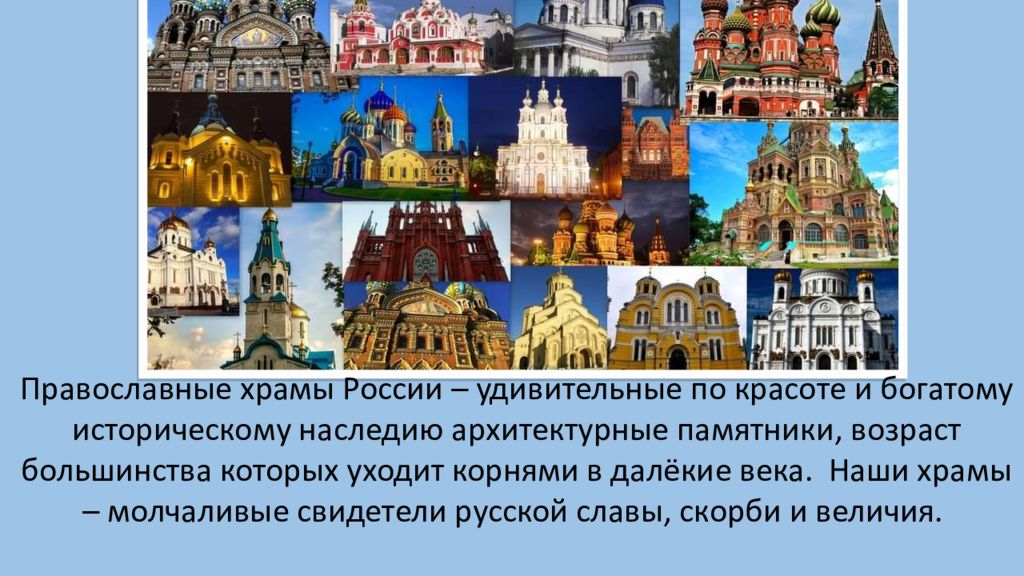

Православные храмы России – удивительные по красоте и богатому историческому наследию архитектурные памятники, возраст большинства которых уходит корнями в далёкие века. Наши храмы – молчаливые свидетели русской славы, скорби и величия.

Слайд 3

О, древних русских храмов купола, Глядящих в небо высоко и свято, Как много в светлом облике тепла, Какая это благодать для взгляда!

Слайд 5

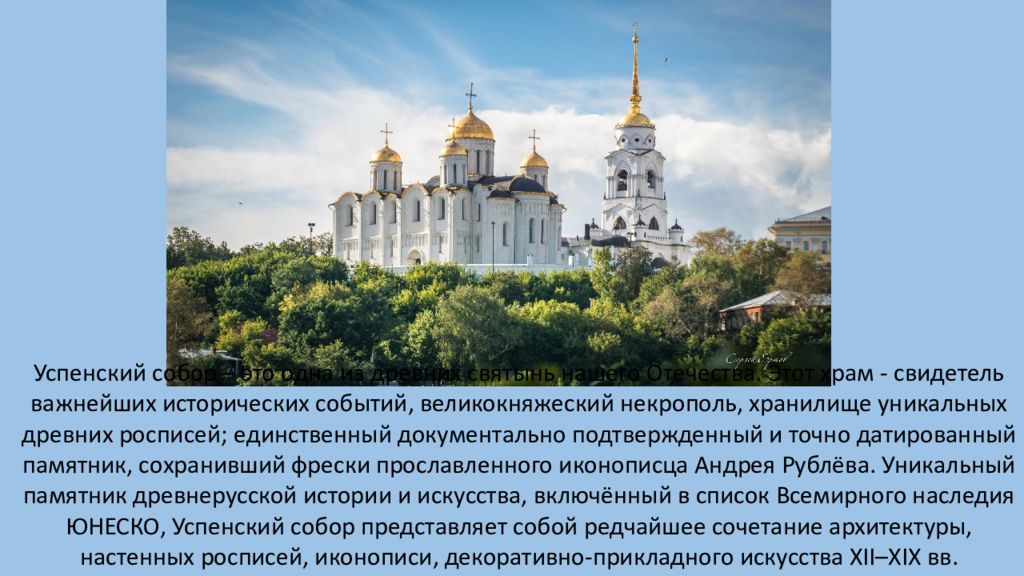

Успенский собор – это одна из древних святынь нашего Отечества. Этот храм - свидетель важнейших исторических событий, великокняжеский некрополь, хранилище уникальных древних росписей; единственный документально подтвержденный и точно датированный памятник, сохранивший фрески прославленного иконописца Андрея Рублёва. Уникальный памятник древнерусской истории и искусства, включённый в c писок Всемирного наследия ЮНЕСКО, Успенский собор представляет собой редчайшее сочетание архитектуры, настенных росписей, иконописи, декоративно-прикладного искусства XII–XIX вв.

Слайд 6

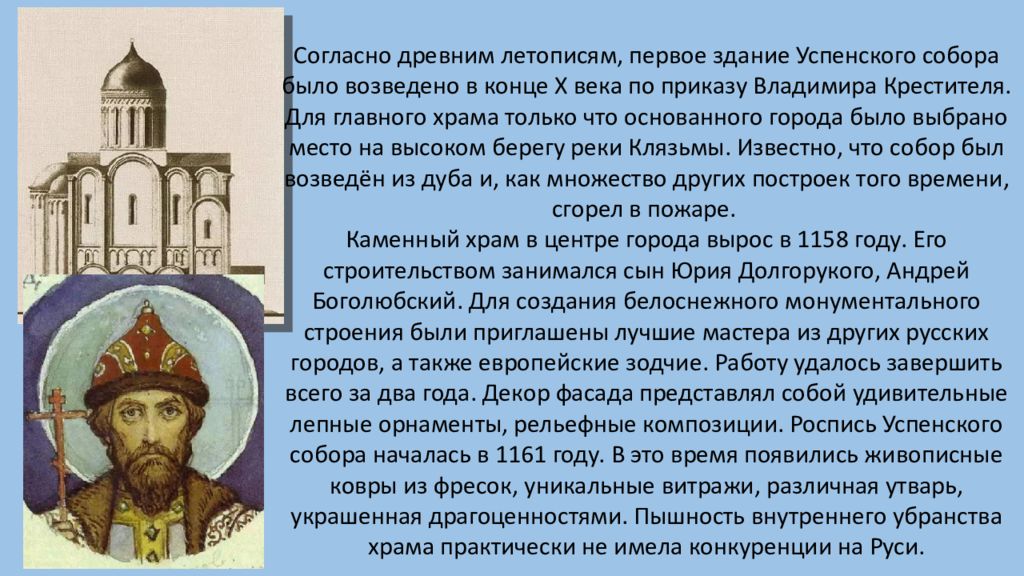

Согласно древним летописям, первое здание Успенского собора было возведено в конце X века по приказу Владимира Крестителя. Для главного храма только что основанного города было выбрано место на высоком берегу реки Клязьмы. Известно, что собор был возведён из дуба и, как множество других построек того времени, сгорел в пожаре. Каменный храм в центре города вырос в 1158 году. Его строительством занимался сын Юрия Долгорукого, Андрей Боголюбский. Для создания белоснежного монументального строения были приглашены лучшие мастера из других русских городов, а также европейские зодчие. Работу удалось завершить всего за два года. Декор фасада представлял собой удивительные лепные орнаменты, рельефные композиции. Роспись Успенского собора началась в 1161 году. В это время появились живописные ковры из фресок, уникальные витражи, различная утварь, украшенная драгоценностями. Пышность внутреннего убранства храма практически не имела конкуренции на Руси.

Слайд 7

Но история Успенского собора, возведённого при Андрее Боголюбском, оказалась недолгой. Через 27 лет, в 1185 году, уже при князе Всеволоде Большое Гнездо (это младший брат Андрея Боголюбского), случился крупный пожар, из-за которого сгорело деревянное основание храма. Чтобы спасти религиозную постройку, князь принял решение восстановить храм и расширить его. Перестроенный храм был полностью видоизменен, однако сохранил свою уникальность. От внутренней обстановки прежнего собора ничего не осталось, и Всеволод не поскупился на обустройство новых интерьеров. В июле 1193 года город вновь полыхал огнём, но на этот раз Успенский собор Владимира пострадал не так сильно, лишь фасады закоптились от пожаров в соседних постройках. Внешний вид наружных стен был вскоре восстановлен.

Слайд 8

А в 1237 году в храм вторглись войска ордынского хана Батыя, вынесли из него все ценности и подожгли здание, вместе с находящимся в нём семейством князя Юрия Всеволодовича, боярскими жёнами и архиепископом. Из горящего собора не удалось выбраться никому, но его опалённые стены выстояли. Лишь через год, после отхода Золотой Орды, князю Ярославу, второму сыну Всеволода Большое Гнездо, удалось очистить храм от останков мучеников и подготовить его к восстановлению. Увы, внутреннее убранство выгорело дотла.

Слайд 9

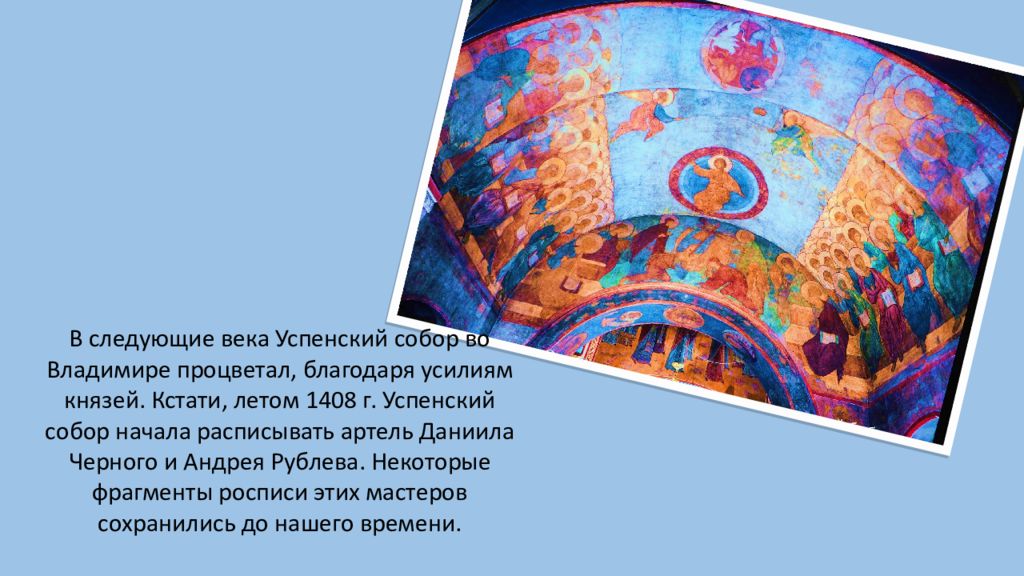

В следующие века Успенский собор во Владимире процветал, благодаря усилиям князей. Кстати, летом 1408 г. Успенский собор начала расписывать артель Даниила Черного и Андрея Рублева. Некоторые фрагменты росписи этих мастеров сохранились до нашего времени.

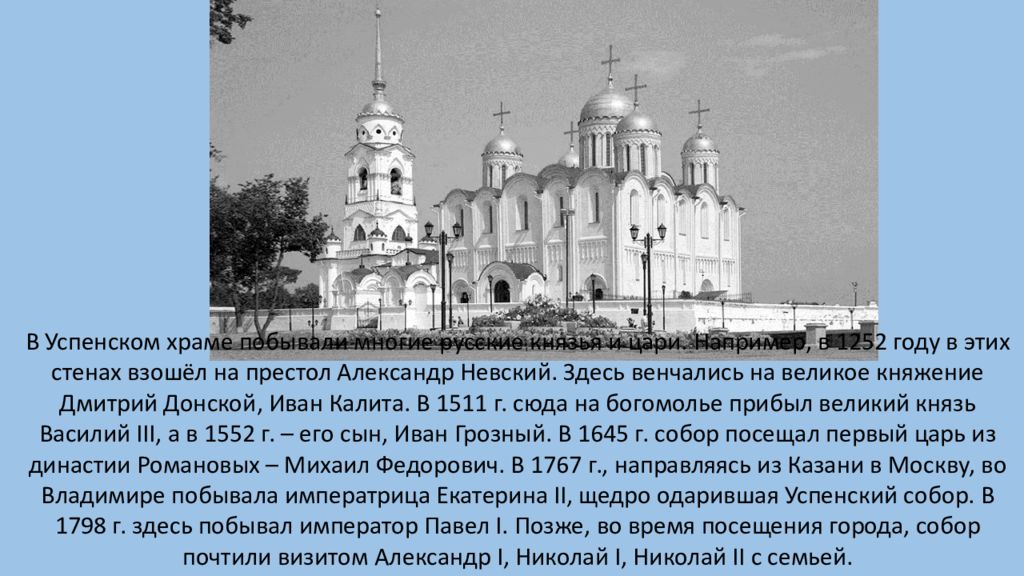

Слайд 10

В Успенском храме побывали многие русские князья и цари. Например, в 1252 году в этих стенах взошёл на престол Александр Невский. Здесь венчались на великое княжение Дмитрий Донской, Иван Калита. В 1511 г. сюда на богомолье прибыл великий князь Василий III, а в 1552 г. – его сын, Иван Грозный. В 1645 г. собор посещал первый царь из династии Романовых – Михаил Федорович. В 1767 г., направляясь из Казани в Москву, во Владимире побывала императрица Екатерина II, щедро одарившая Успенский собор. В 1798 г. здесь побывал император Павел I. Позже, во время посещения города, собор почтили визитом Александр I, Николай I, Николай II с семьей.

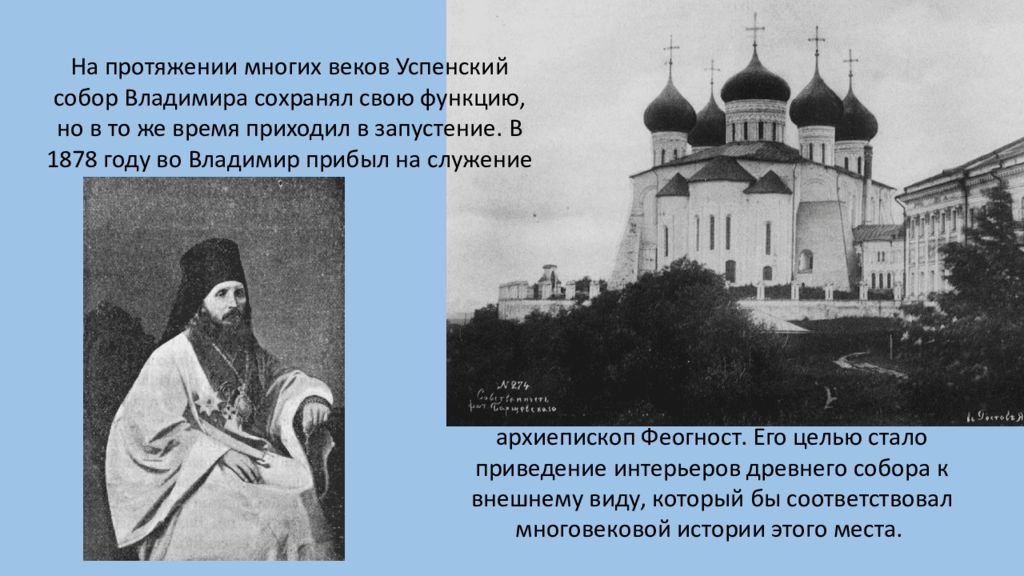

Слайд 11

На протяжении многих веков Успенский собор Владимира сохранял свою функцию, но в то же время приходил в запустение. В 1878 году во Владимир прибыл на служение архиепископ Феогност. Его целью стало приведение интерьеров древнего собора к внешнему виду, который бы соответствовал многовековой истории этого места.

Слайд 12

После революции 1917 года имущество храма перешло в государственную собственность, все реликвии были изъяты. В храме находился склад, а колокольню стали использовать как парашютную вышку. Вновь храм освятили 7 апреля 1944 г. В настоящее время Свято-Успенский кафедральный собор находится в ведомстве как Русской православной церкви, так и Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

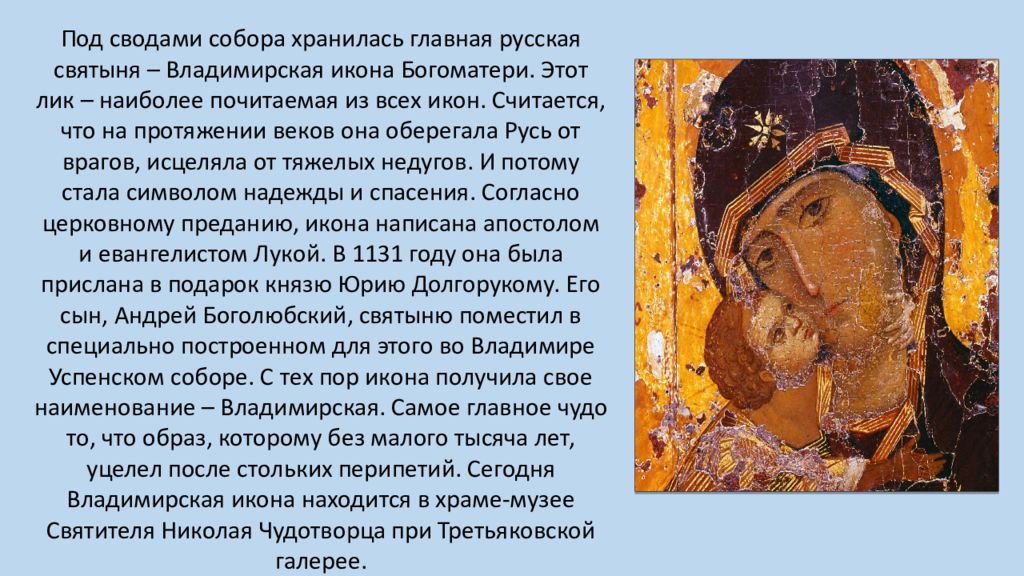

Слайд 13

Под сводами собора хранилась главная русская святыня – Владимирская икона Богоматери. Этот лик – наиболее почитаемая из всех икон. Считается, что на протяжении веков она оберегала Русь от врагов, исцеляла от тяжелых недугов. И потому стала символом надежды и спасения. Согласно церковному преданию, икона написана апостолом и евангелистом Лукой. В 1131 году она была прислана в подарок князю Юрию Долгорукому. Его сын, Андрей Боголюбский, святыню поместил в специально построенном для этого во Владимире Успенском соборе. С тех пор икона получила свое наименование – Владимирская. Самое главное чудо то, что образ, которому без малого тысяча лет, уцелел после стольких перипетий. Сегодня Владимирская икона находится в храме-музее Святителя Николая Чудотворца при Третьяковской галерее.

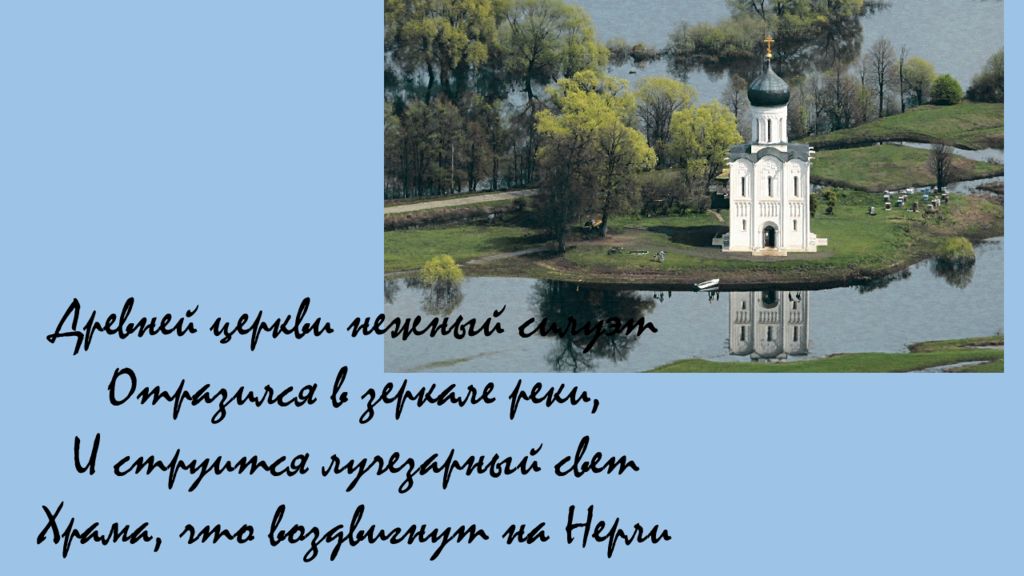

Слайд 15

Древней церкви нежный силуэт Отразился в зеркале реки, И струится лучезарный свет Храма, что воздвигнут на Нерли

Слайд 16

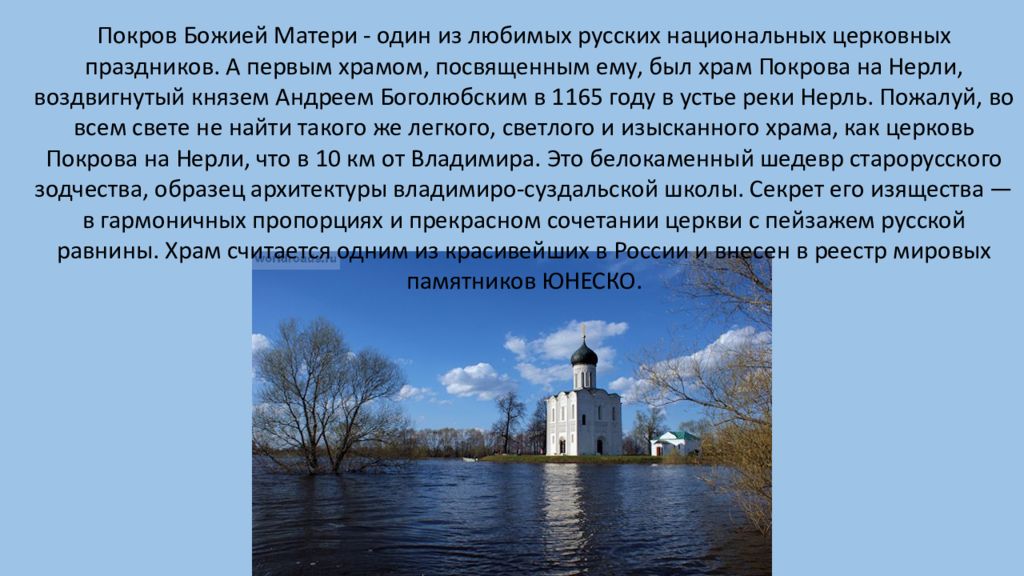

Покров Божией Матери - один из любимых русских национальных церковных праздников. А первым храмом, посвященным ему, был храм Покрова на Нерли, воздвигнутый князем Андреем Боголюбским в 1165 году в устье реки Нерль. Пожалуй, во всем свете не найти такого же легкого, светлого и изысканного храма, как церковь Покрова на Нерли, что в 10 км от Владимира. Это белокаменный шедевр старорусского зодчества, образец архитектуры владимиро-суздальской школы. Секрет его изящества — в гармоничных пропорциях и прекрасном сочетании церкви с пейзажем русской равнины. Храм считается одним из красивейших в России и внесен в реестр мировых памятников ЮНЕСКО.

Слайд 17

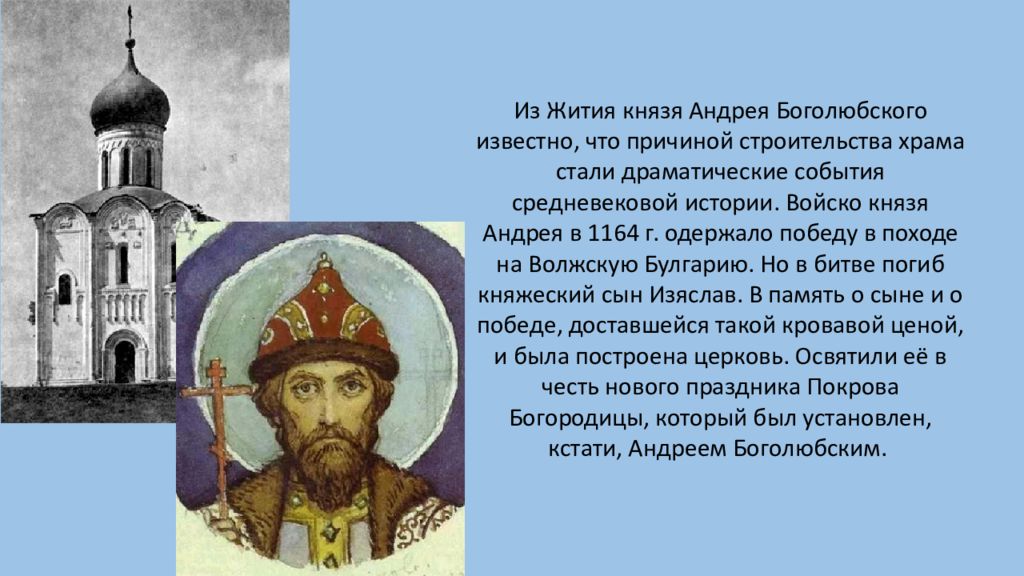

Из Жития князя Андрея Боголюбского известно, что причиной строительства храма стали драматические события средневековой истории. Войско князя Андрея в 1164 г. одержало победу в походе на Волжскую Булгарию. Но в битве погиб княжеский сын Изяслав. В память о сыне и о победе, доставшейся такой кровавой ценой, и была построена церковь. Освятили её в честь нового праздника Покрова Богородицы, который был установлен, кстати, Андреем Боголюбским.

Слайд 18

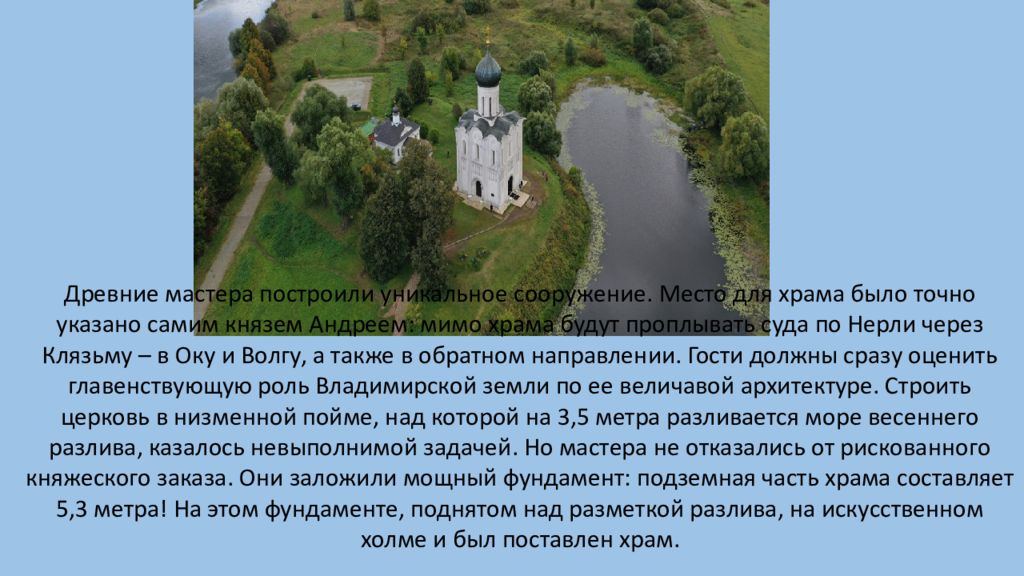

Древние мастера построили уникальное сооружение. Место для храма было точно указано самим князем Андреем: мимо храма будут проплывать суда по Нерли через Клязьму – в Оку и Волгу, а также в обратном направлении. Гости должны сразу оценить главенствующую роль Владимирской земли по ее величавой архитектуре. Строить церковь в низменной пойме, над которой на 3,5 метра разливается море весеннего разлива, казалось невыполнимой задачей. Но мастера не отказались от рискованного княжеского заказа. Они заложили мощный фундамент: подземная часть храма составляет 5,3 метра! На этом фундаменте, поднятом над разметкой разлива, на искусственном холме и был поставлен храм.

Слайд 19

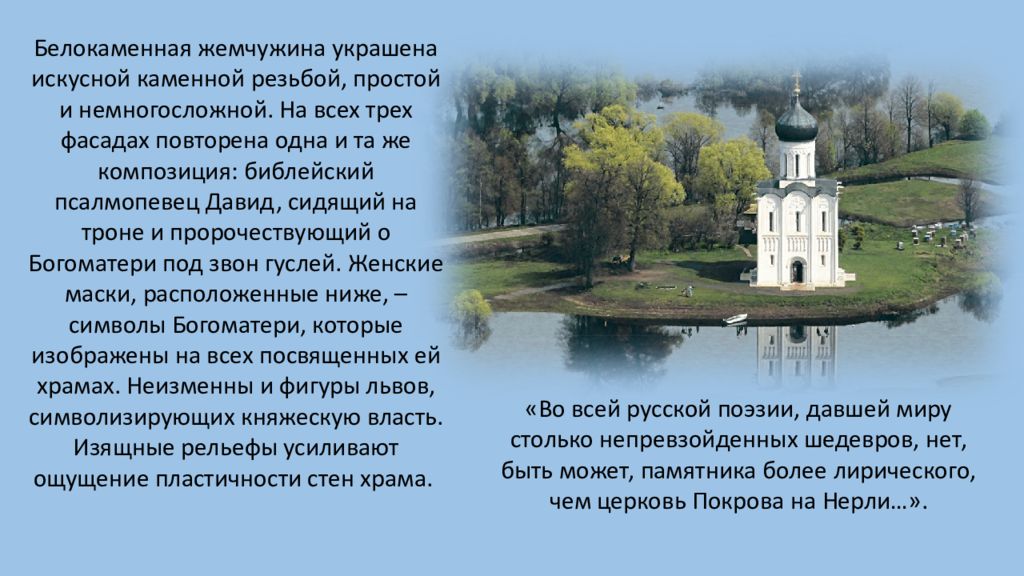

Белокаменная жемчужина украшена искусной каменной резьбой, простой и немногосложной. На всех трех фасадах повторена одна и та же композиция: библейский псалмопевец Давид, сидящий на троне и пророчествующий о Богоматери под звон гуслей. Женские маски, расположенные ниже, – символы Богоматери, которые изображены на всех посвященных ей храмах. Неизменны и фигуры львов, символизирующих княжескую власть. Изящные рельефы усиливают ощущение пластичности стен храма. «Во всей русской поэзии, давшей миру столько непревзойденных шедевров, нет, быть может, памятника более лирического, чем церковь Покрова на Нерли…».

Слайд 21

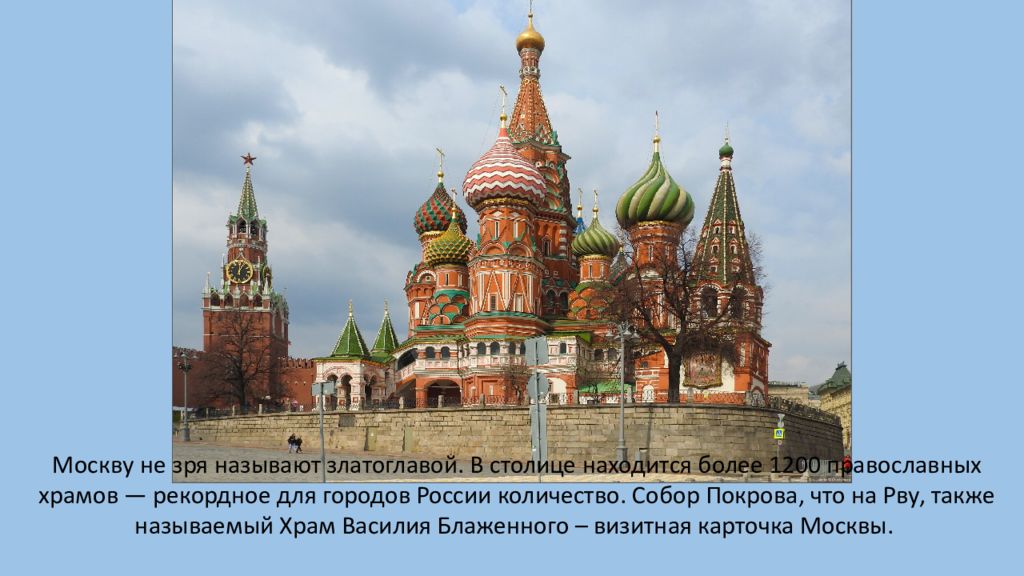

Москву не зря называют златоглавой. В столице находится более 1200 православных храмов — рекордное для городов России количество. Собор Покрова, что на Рву, также называемый Храм Василия Блаженного – визитная карточка Москвы.

Слайд 22

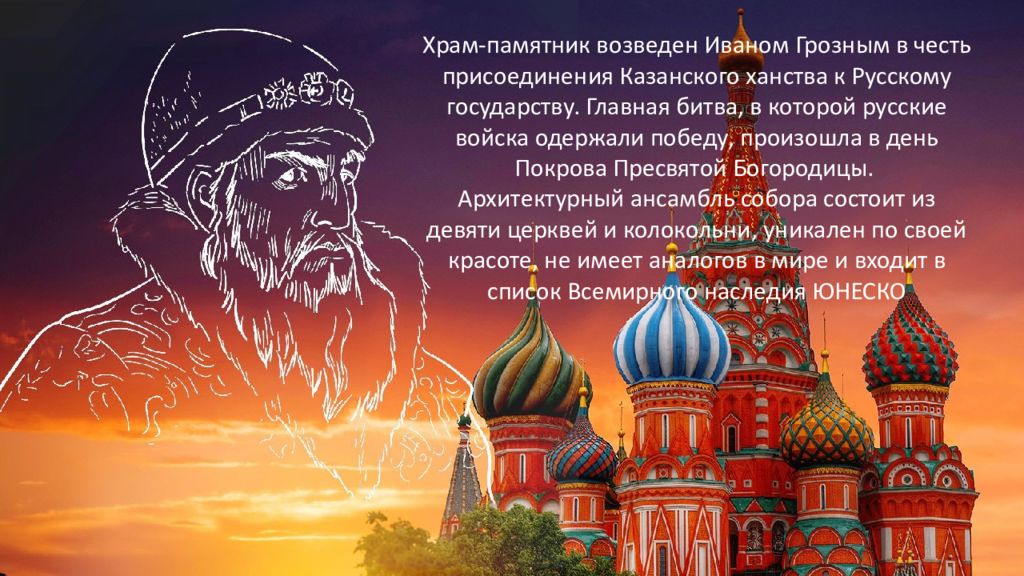

Храм-памятник возведен Иваном Грозным в честь присоединения Казанского ханства к Русскому государству. Главная битва, в которой русские войска одержали победу, произошла в день Покрова Пресвятой Богородицы. Архитектурный ансамбль собора состоит из девяти церквей и колокольни, уникален по своей красоте, не имеет аналогов в мире и входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Слайд 23

«Пёстрый памятник шатровой архитектуры на Красной площади издали чем-то напоминает гигантский цветущий куст», — так о соборе говорил советский филолог и искусствовед Дмитрий Лихачёв. На одном фундаменте были построены девять церквей и колокольня. Декоративное оформление церквей выполнено в соответствии с русской храмовой традицией. Собор привлекает внимание очень яркой палитрой с преобладающими красным, белым и зелёным цветами. Обильно расписан и фасад, и высокий центральный шатёр в виде пирамиды, и каждая главка-луковица окружающих его церквей (всего их 10).

Слайд 24

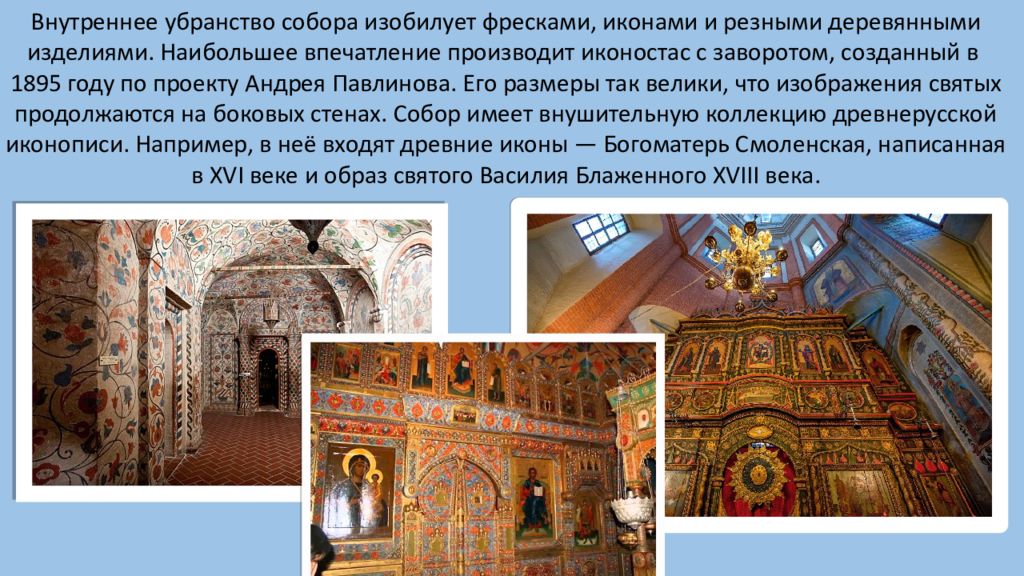

Внутреннее убранство собора изобилует фресками, иконами и резными деревянными изделиями. Наибольшее впечатление производит иконостас с заворотом, созданный в 1895 году по проекту Андрея Павлинова. Его размеры так велики, что изображения святых продолжаются на боковых стенах. Собор имеет внушительную коллекцию древнерусской иконописи. Например, в неё входят древние иконы — Богоматерь Смоленская, написанная в XVI веке и образ святого Василия Блаженного XVIII века.

Слайд 25

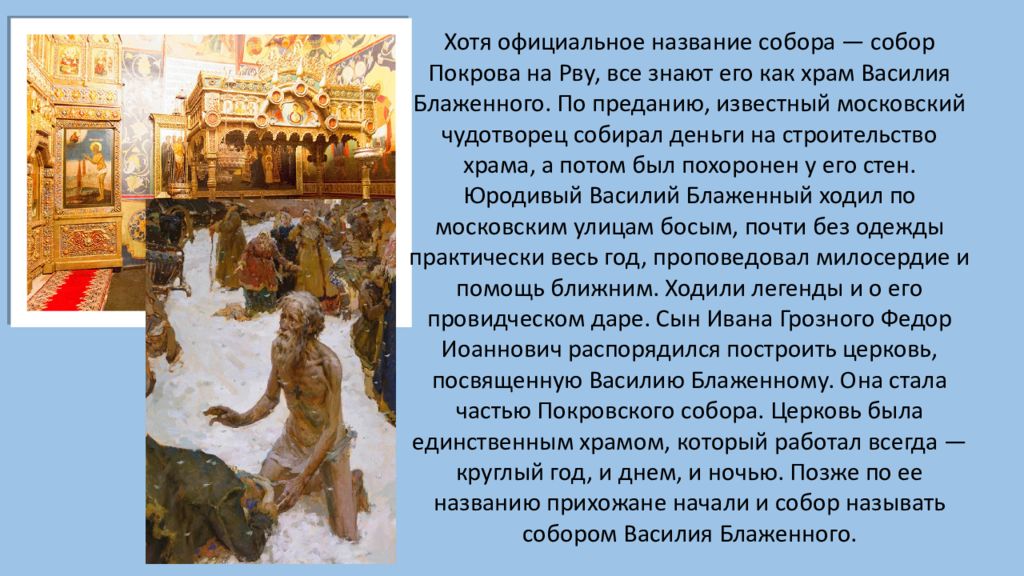

Хотя официальное название собора — собор Покрова на Рву, все знают его как храм Василия Блаженного. По преданию, известный московский чудотворец собирал деньги на строительство храма, а потом был похоронен у его стен. Юродивый Василий Блаженный ходил по московским улицам босым, почти без одежды практически весь год, проповедовал милосердие и помощь ближним. Ходили легенды и о его провидческом даре. Сын Ивана Грозного Федор Иоаннович распорядился построить церковь, посвященную Василию Блаженному. Она стала частью Покровского собора. Церковь была единственным храмом, который работал всегда — круглый год, и днем, и ночью. Позже по ее названию прихожане начали и собор называть собором Василия Блаженного.

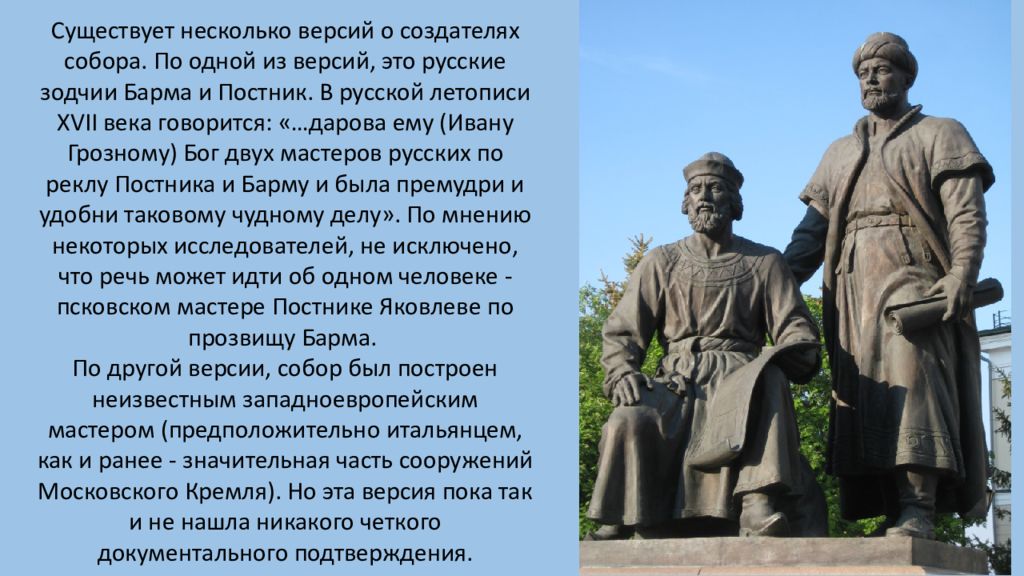

Слайд 26

Существует несколько версий о создателях собора. По одной из версий, это русские зодчии Барма и Постник. В русской летописи XVII века говорится: «… дарова ему (Ивану Грозному) Бог двух мастеров русских по реклу Постника и Барму и была премудри и удобни таковому чудному делу». По мнению некоторых исследователей, не исключено, что речь может идти об одном человеке - псковском мастере Постнике Яковлеве по прозвищу Барма. По другой версии, собор был построен неизвестным западноевропейским мастером (предположительно итальянцем, как и ранее - значительная часть сооружений Московского Кремля). Но эта версия пока так и не нашла никакого четкого документального подтверждения.

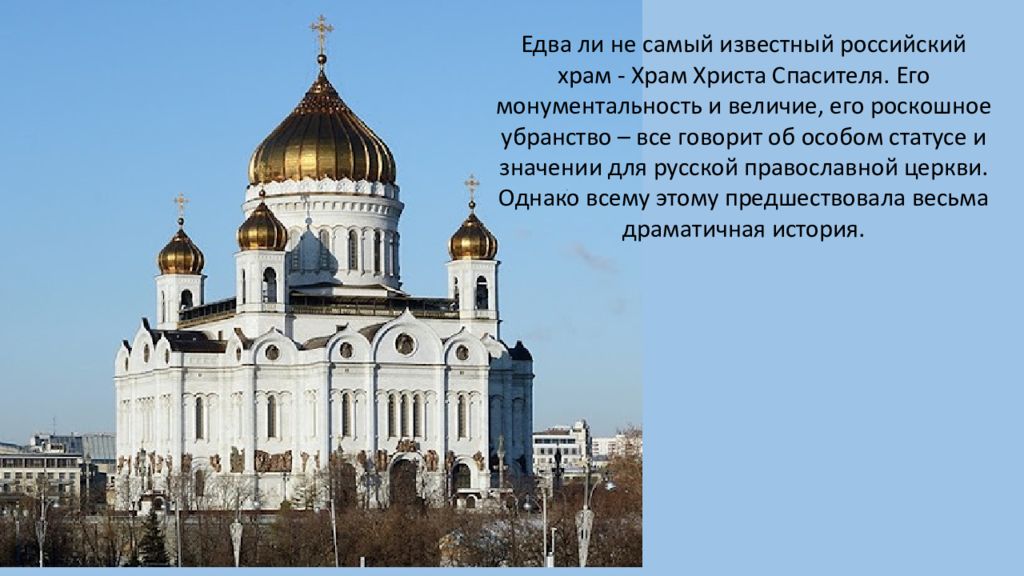

Слайд 28

Едва ли не самый известный российский храм - Храм Христа Спасителя. Его монументальность и величие, его роскошное убранство – все говорит об особом статусе и значении для русской православной церкви. Однако всему этому предшествовала весьма драматичная история.

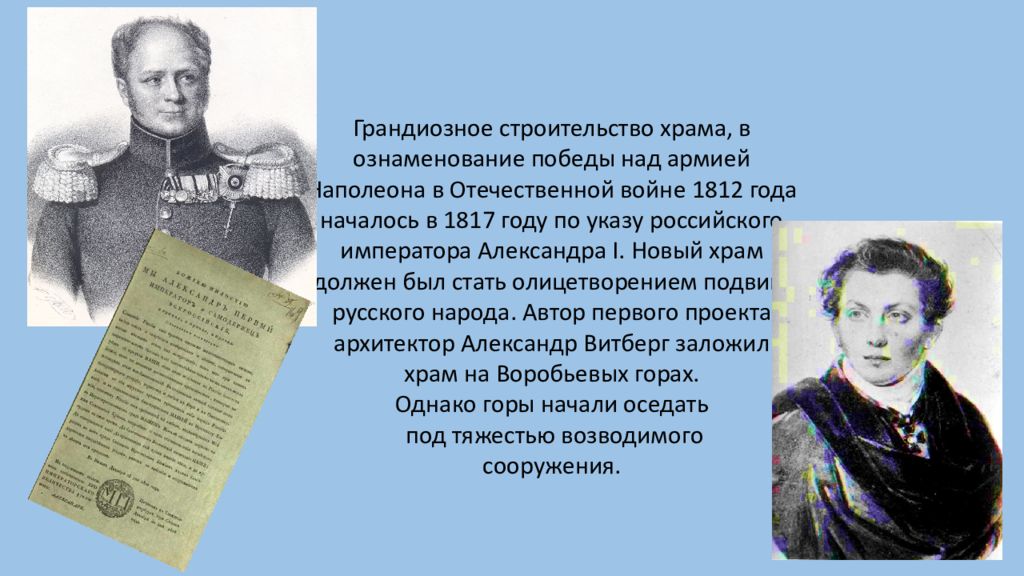

Слайд 29

Грандиозное строительство храма, в ознаменование победы над армией Наполеона в Отечественной войне 1812 года началось в 1817 году по указу российского императора Александра I. Новый храм должен был стать олицетворением подвига русского народа. Автор первого проекта архитектор Александр Витберг заложил храм на Воробьевых горах. Однако горы начали оседать под тяжестью возводимого сооружения.

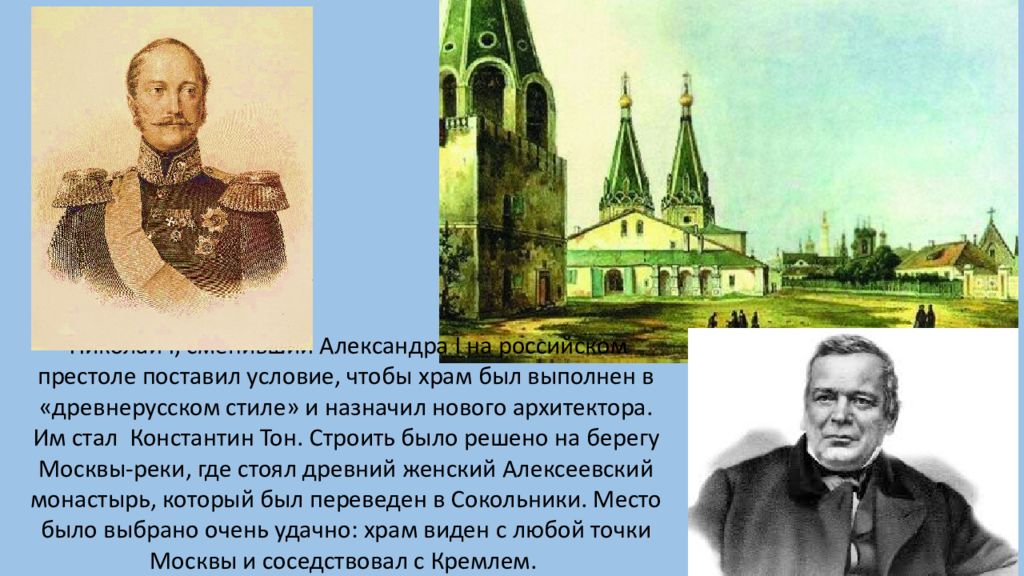

Слайд 30

Николай I, сменивший Александра I на российском престоле поставил условие, чтобы храм был выполнен в «древнерусском стиле» и назначил нового архитектора. Им стал Константин Тон. Строить было решено на берегу Москвы-реки, где стоял древний женский Алексеевский монастырь, который был переведен в Сокольники. Место было выбрано очень удачно: храм виден с любой точки Москвы и соседствовал с Кремлем.

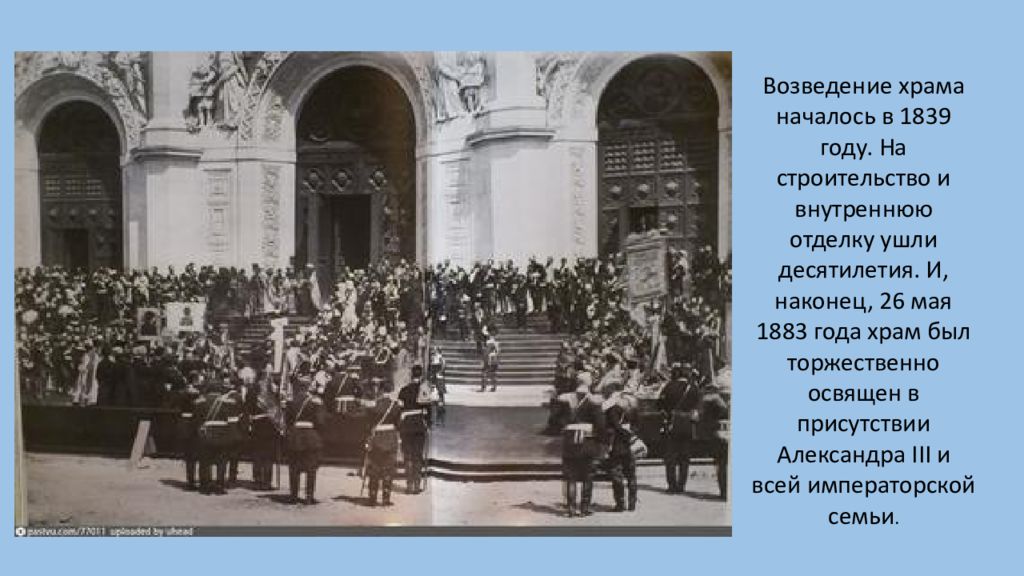

Слайд 31

Возведение храма началось в 1839 году. На строительство и внутреннюю отделку ушли десятилетия. И, наконец, 26 мая 1883 года храм был торжественно освящен в присутствии Александра III и всей императорской семьи.

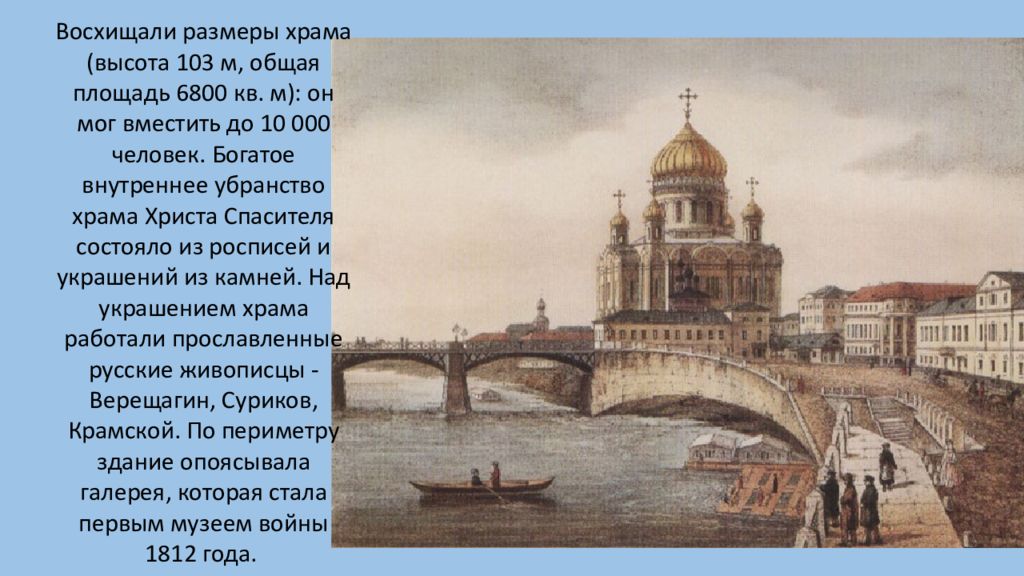

Слайд 32

Восхищали размеры храма (высота 103 м, общая площадь 6800 кв. м): он мог вместить до 10 000 человек. Богатое внутреннее убранство храма Христа Спасителя состояло из росписей и украшений из камней. Над украшением храма работали прославленные русские живописцы - Верещагин, Суриков, Крамской. По периметру здание опоясывала галерея, которая стала первым музеем войны 1812 года.

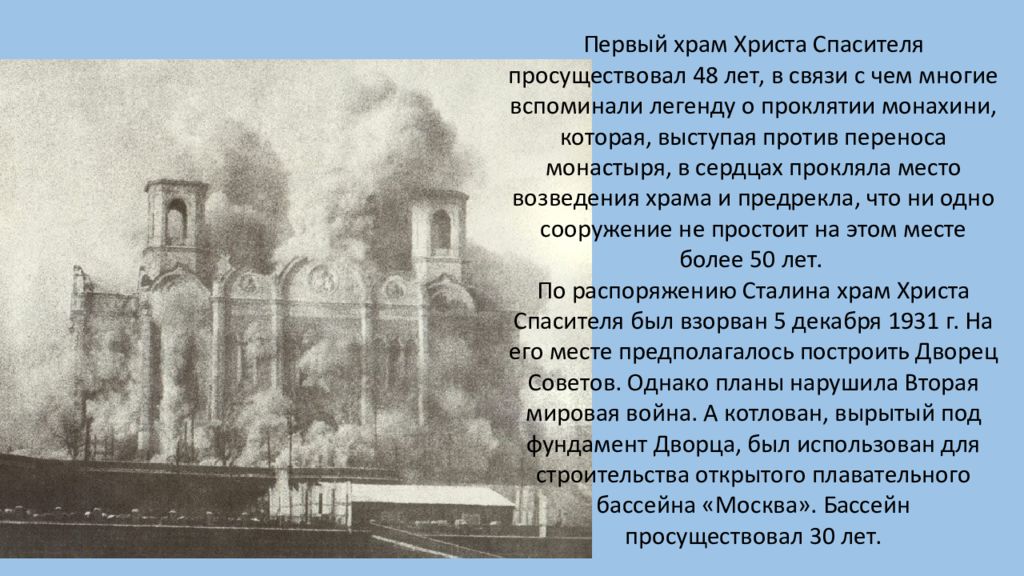

Слайд 33

Первый храм Христа Спасителя просуществовал 48 лет, в связи с чем многие вспоминали легенду о проклятии монахини, которая, выступая против переноса монастыря, в сердцах прокляла место возведения храма и предрекла, что ни одно сооружение не простоит на этом месте более 50 лет. По распоряжению Сталина храм Христа Спасителя был взорван 5 декабря 1931 г. На его месте предполагалось построить Дворец Советов. Однако планы нарушила Вторая мировая война. А котлован, вырытый под фундамент Дворца, был использован для строительства открытого плавательного бассейна «Москва». Бассейн просуществовал 30 лет.

Слайд 34

В феврале 1990 года Священный Синод Русской Православной церкви обратился к правительству с просьбой о разрешении восстановлении великого храма. В 2000 году полностью воссозданный в своем первоначальном виде храм был освящен и в нем начались богослужения.

Слайд 35

О, Храм Христа Спасителя, ты снова Стоишь, поднявшись до былых высот! Тебе моё восторженное слово, Души моей восторженный полёт! Как ты величествен и как прекрасен В немыслимой для взора красоте Златых крестов, и куполов, и башен, Фигур, и стен в их снежной чистоте! России быть и снова возродиться Её великим праведным делам! Залог тому - поднявшийся в столице Христа Спасителя величественный Храм!

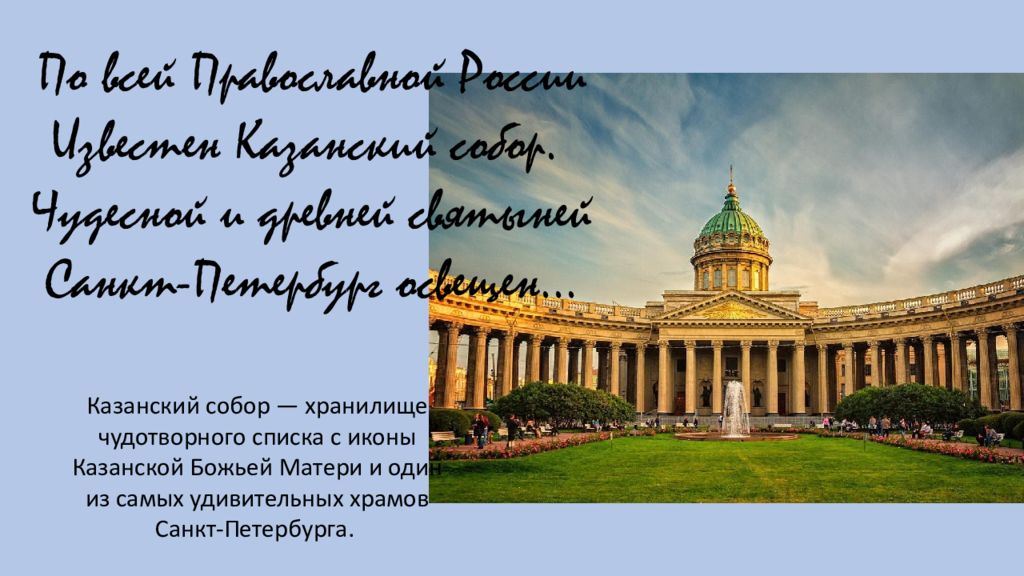

Слайд 37

По всей Православной России Известен Казанский собор. Чудесной и древней святыней Санкт-Петербург освещен... Казанский собор — хранилище чудотворного списка с иконы Казанской Божьей Матери и один из самых удивительных храмов Санкт-Петербурга.

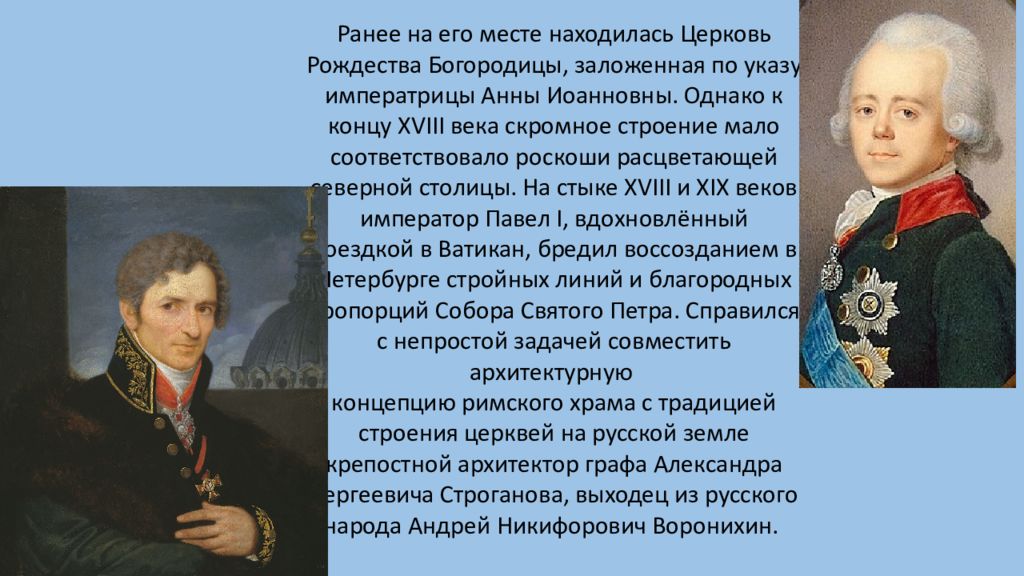

Слайд 38

Ранее на его месте находилась Церковь Рождества Богородицы, заложенная по указу императрицы Анны Иоанновны. Однако к концу XVIII века скромное строение мало соответствовало роскоши расцветающей северной столицы. На стыке XVIII и XIX веков император Павел I, вдохновлённый поездкой в Ватикан, бредил воссозданием в Петербурге стройных линий и благородных пропорций Собора Святого Петра. Справился с непростой задачей совместить архитектурную концепцию римского храма с традицией строения церквей на русской земле крепостной архитектор графа Александра Сергеевича Строганова, выходец из русского народа Андрей Никифорович Воронихин.

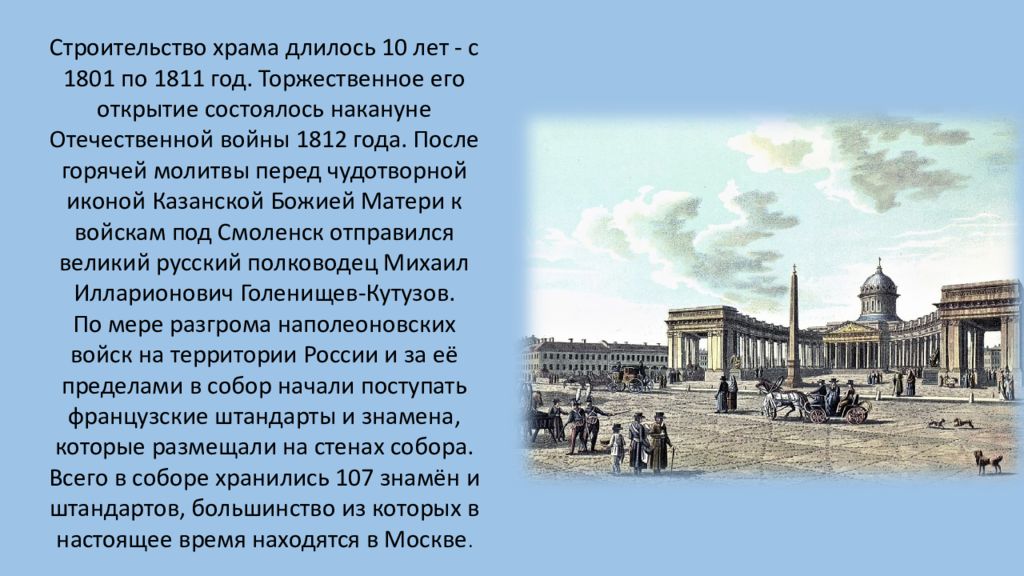

Слайд 39

Строительство храма длилось 10 лет - с 1801 по 1811 год. Торжественное его открытие состоялось накануне Отечественной войны 1812 года. После горячей молитвы перед чудотворной иконой Казанской Божией Матери к войскам под Смоленск отправился великий русский полководец Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов. По мере разгрома наполеоновских войск на территории России и за её пределами в собор начали поступать французские штандарты и знамена, которые размещали на стенах собора. Всего в соборе хранились 107 знамён и штандартов, большинство из которых в настоящее время находятся в Москве.

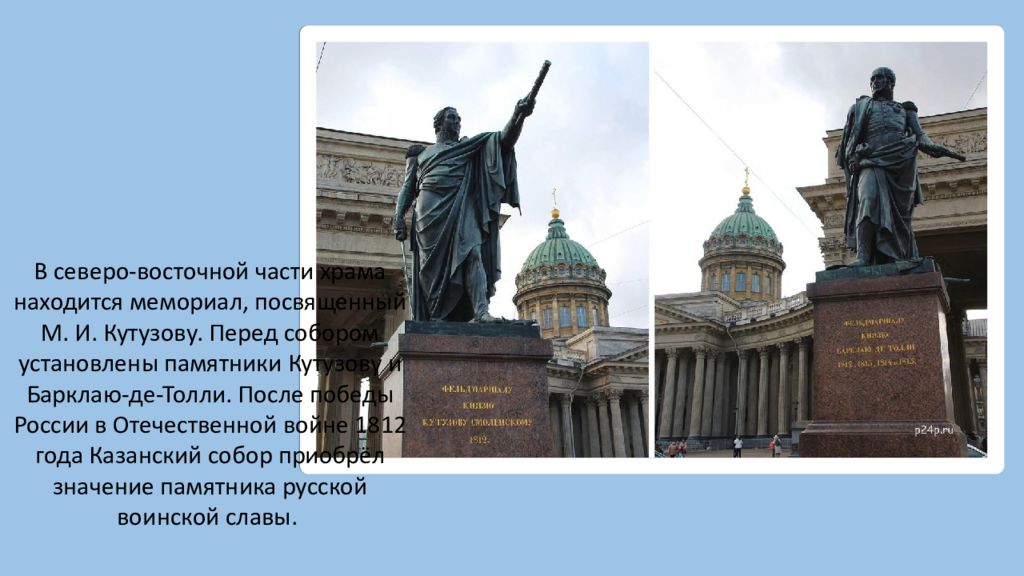

Слайд 40

В северо-восточной части храма находится мемориал, посвященный М. И. Кутузову. Перед собором установлены памятники Кутузову и Барклаю-де-Толли. После победы России в Отечественной войне 1812 года Казанский собор приобрёл значение памятника русской воинской славы.

Слайд 41

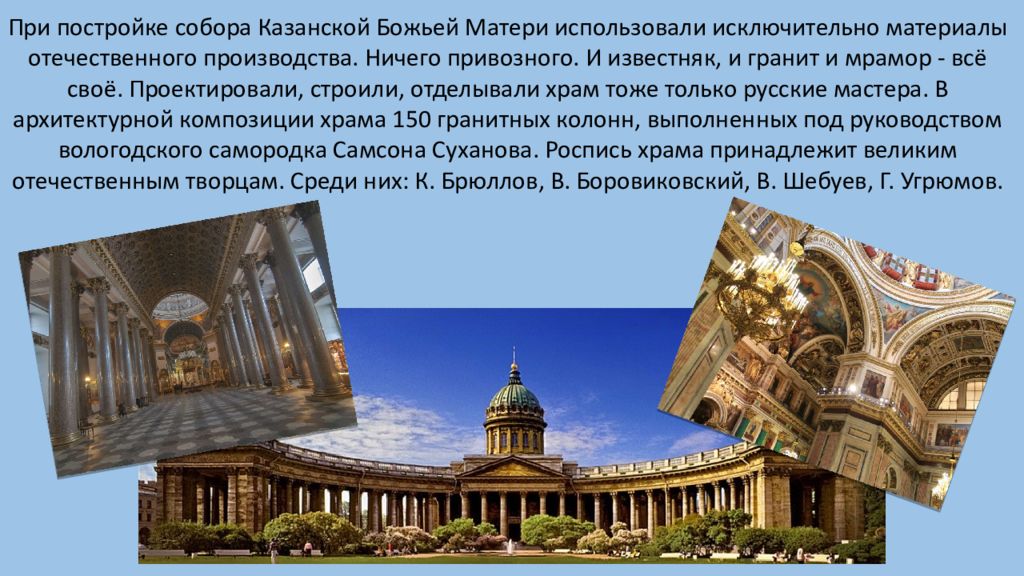

При постройке собора Казанской Божьей Матери использовали исключительно материалы отечественного производства. Ничего привозного. И известняк, и гранит и мрамор - всё своё. Проектировали, строили, отделывали храм тоже только русские мастера. В архитектурной композиции храма 150 гранитных колонн, выполненных под руководством вологодского самородка Самсона Суханова. Роспись храма принадлежит великим отечественным творцам. Среди них: К. Брюллов, В. Боровиковский, В. Шебуев, Г. Угрюмов.

Слайд 42

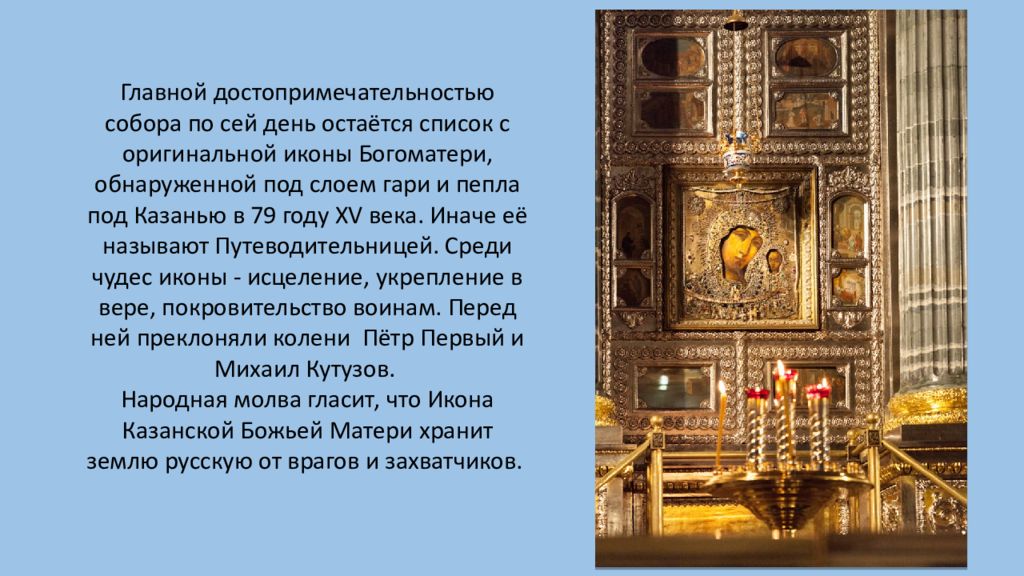

Главной достопримечательностью собора по сей день остаётся список с оригинальной иконы Богоматери, обнаруженной под слоем гари и пепла под Казанью в 79 году XV века. Иначе её называют Путеводительницей. Среди чудес иконы - исцеление, укрепление в вере, покровительство воинам. Перед ней преклоняли колени Пётр Первый и Михаил Кутузов. Народная молва гласит, что Икона Казанской Божьей Матери хранит землю русскую от врагов и захватчиков.

Слайд 44

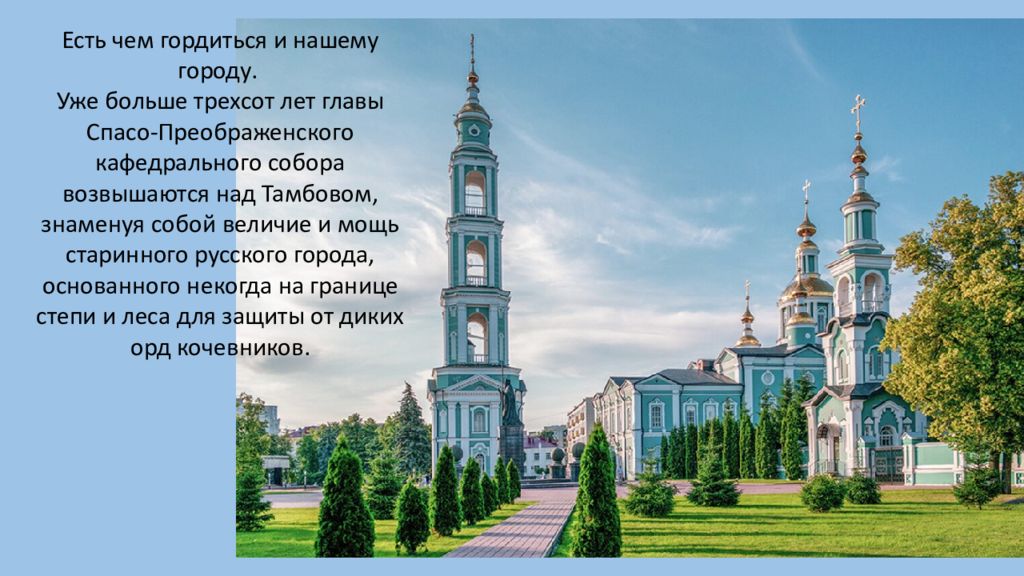

Есть чем гордиться и нашему городу. Уже больше трехсот лет главы Спасо -Преображенского кафедрального собора возвышаются над Тамбовом, знаменуя собой величие и мощь старинного русского города, основанного некогда на границе степи и леса для защиты от диких орд кочевников.

Слайд 45

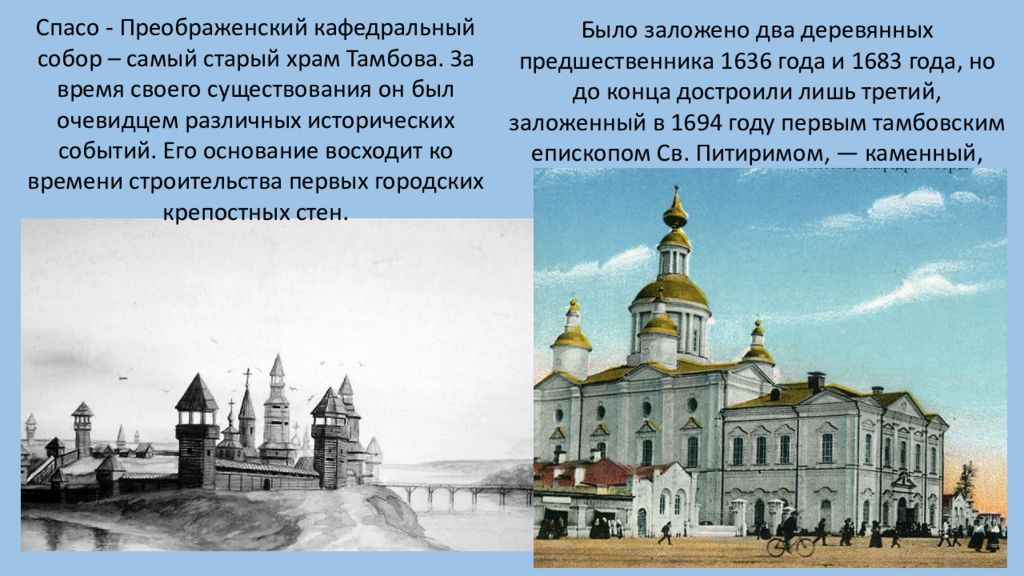

Спасо - Преображенский кафедральный собор – самый старый храм Тамбова. За время своего существования он был очевидцем различных исторических событий. Его основание восходит ко времени строительства первых городских крепостных стен. Было заложено два деревянных предшественника 1636 года и 1683 года, но до конца достроили лишь третий, заложенный в 1694 году первым тамбовским епископом Св. Питиримом, — каменный, который и сохранился до наших дней.

Слайд 46

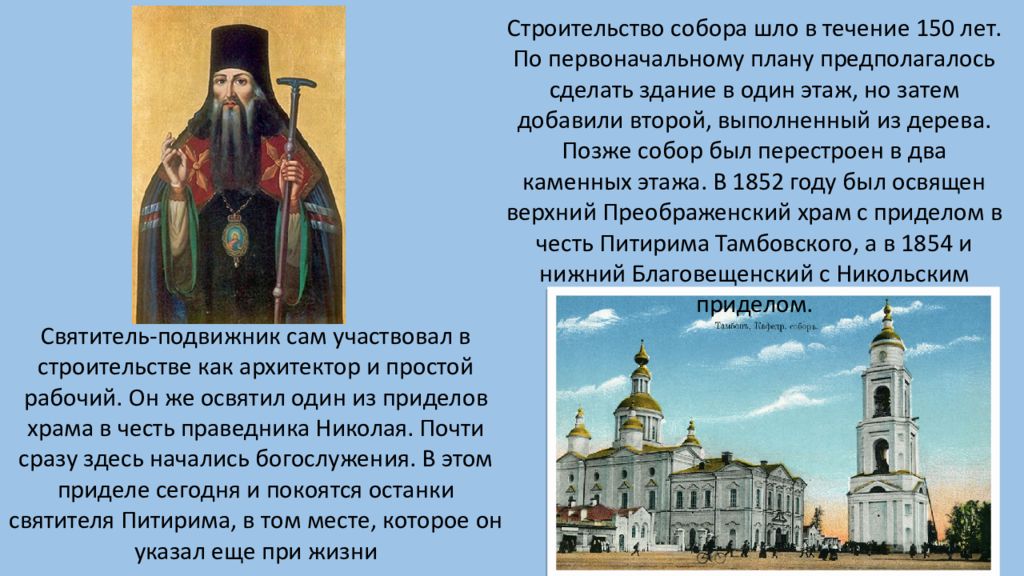

Строительство собора шло в течение 150 лет. По первоначальному плану предполагалось сделать здание в один этаж, но затем добавили второй, выполненный из дерева. Позже собор был перестроен в два каменных этажа. В 1852 году был освящен верхний Преображенский храм с приделом в честь Питирима Тамбовского, а в 1854 и нижний Благовещенский с Никольским приделом. Святитель-подвижник сам участвовал в строительстве как архитектор и простой рабочий. Он же освятил один из приделов храма в честь праведника Николая. Почти сразу здесь начались богослужения. В этом приделе сегодня и покоятся останки святителя Питирима, в том месте, которое он указал еще при жизни

Слайд 47

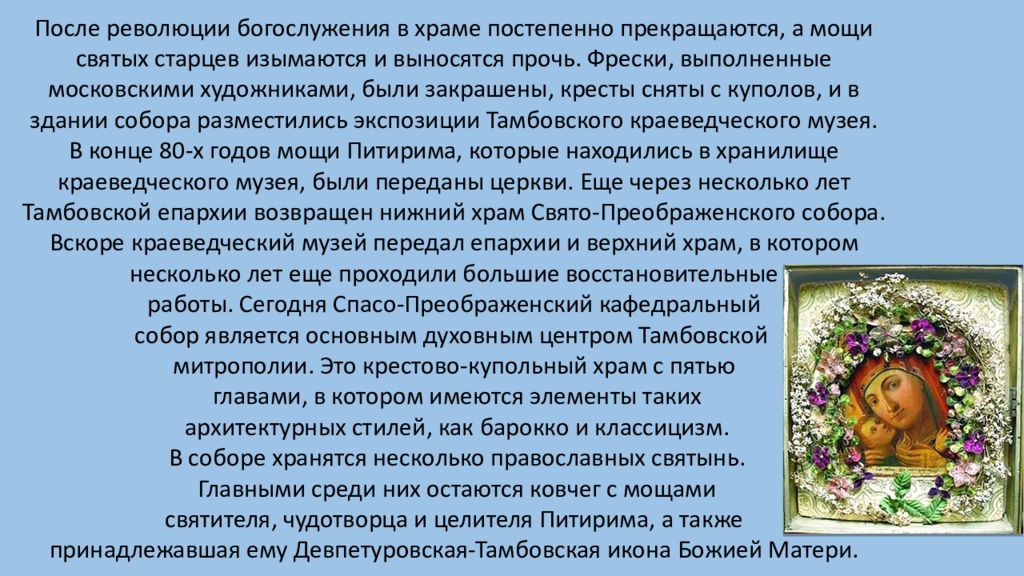

После революции богослужения в храме постепенно прекращаются, а мощи святых старцев изымаются и выносятся прочь. Фрески, выполненные московскими художниками, были закрашены, кресты сняты с куполов, и в здании собора разместились экспозиции Тамбовского краеведческого музея. В конце 80-х годов мощи Питирима, которые находились в хранилище краеведческого музея, были переданы церкви. Еще через несколько лет Тамбовской епархии возвращен нижний храм Свято-Преображенского собора. Вскоре краеведческий музей передал епархии и верхний храм, в котором несколько лет еще проходили большие восстановительные работы. Сегодня Спасо -Преображенский кафедральный собор является основным духовным центром Тамбовской митрополии. Это крестово-купольный храм с пятью главами, в котором имеются элементы таких архитектурных стилей, как барокко и классицизм. В соборе хранятся несколько православных святынь. Главными среди них остаются ковчег с мощами святителя, чудотворца и целителя Питирима, а также принадлежавшая ему Девпетуровская -Тамбовская икона Божией Матери.

Слайд 48

До XIX века при соборе стояла деревянная колокольня. В 1812 году колокольня была перестроена в каменную, так как деревянная стала слишком ветхой. В 1930 году указом советской власти колокольня была разобрана. Новую колокольню отстроили совсем недавно, в 2011 году. Без сомнения, она является доминантой Соборной площади и всего архитектурного ансамбля.

Слайд 49

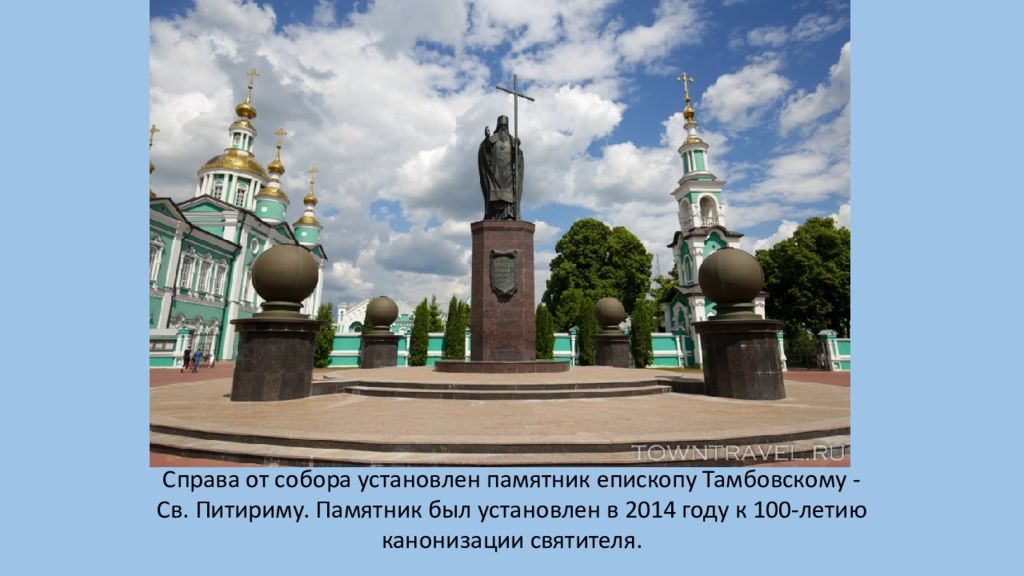

Справа от собора установлен памятник епископу Тамбовскому - Св. Питириму. Памятник был установлен в 2014 году к 100-летию канонизации святителя.

Слайд 50

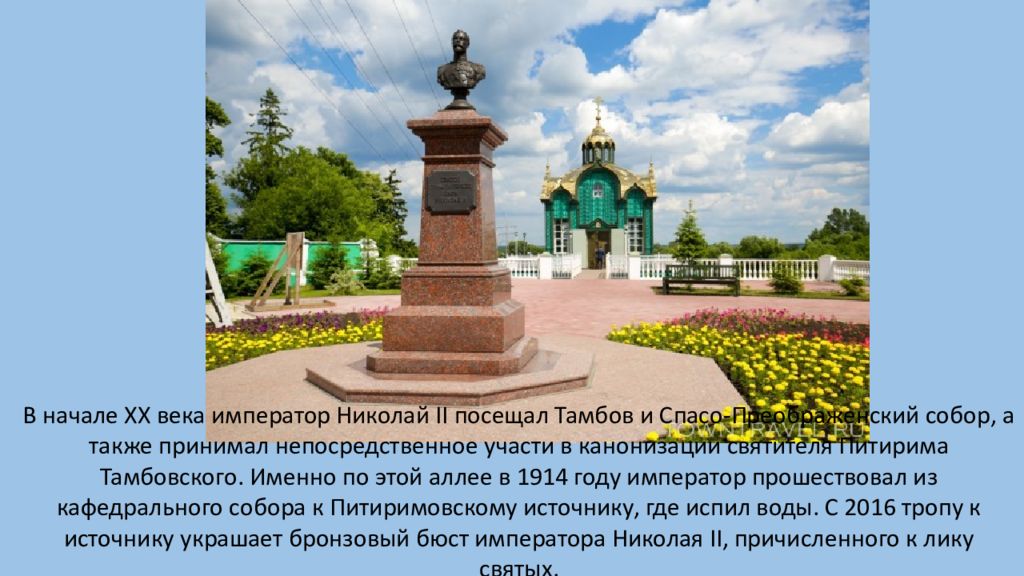

В начале XX века император Николай II посещал Тамбов и Спасо -Преображенский собор, а также принимал непосредственное участи в канонизации святителя Питирима Тамбовского. Именно по этой аллее в 1914 году император прошествовал из кафедрального собора к Питиримовскому источнику, где испил воды. С 2016 тропу к источнику украшает бронзовый бюст императора Николая II, причисленного к лику святых.

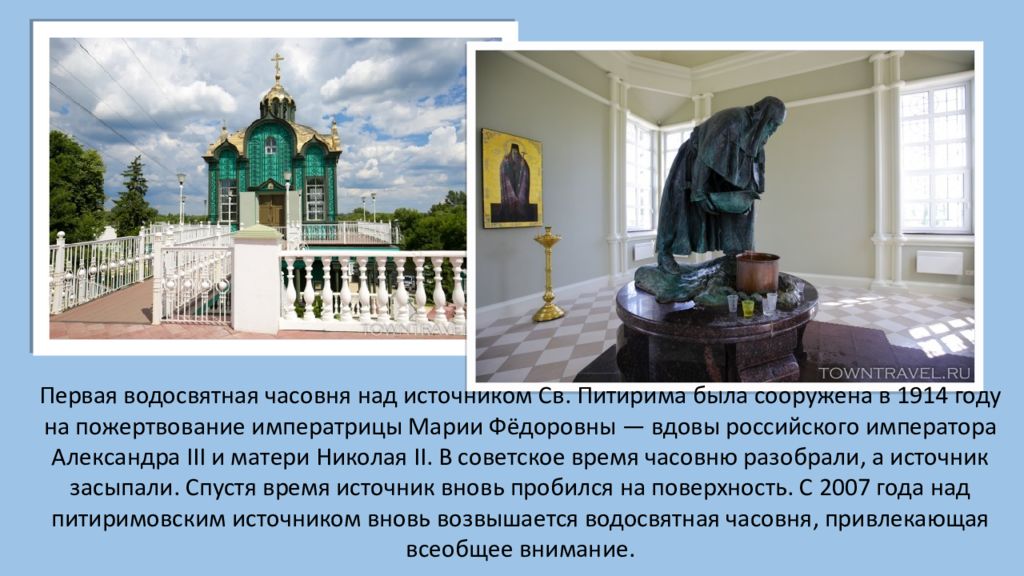

Слайд 51

Первая водосвятная часовня над источником Св. Питирима была сооружена в 1914 году на пожертвование императрицы Марии Фёдоровны — вдовы российского императора Александра III и матери Николая II. В советское время часовню разобрали, а источник засыпали. Спустя время источник вновь пробился на поверхность. С 2007 года над питиримовским источником вновь возвышается водосвятная часовня, привлекающая всеобщее внимание.