Первый слайд презентации: Социология

Лекция 8. Методика проведения прикладных социологических исследований

Слайд 3: По уровню получаемого знания об обществе:

Теоретические исследования Цель – разработка теорий, выявление основных тенденций развития общества. Эмпирические исследования Сбор и обобщение социальных фактов посредством прямой или косвенной регистрации событий.

Слайд 4: По функциональному предназначению, целям и задачам исследования:

Фундаментальные исследования Направлены на совершенствование теории и методологии Прикладные исследования Направлены на практическое решение социальных проблем. Социальная проблема – противоречие между потребностями и интересами людей и невозможностью их реализации в конкретной общественной ситуации.

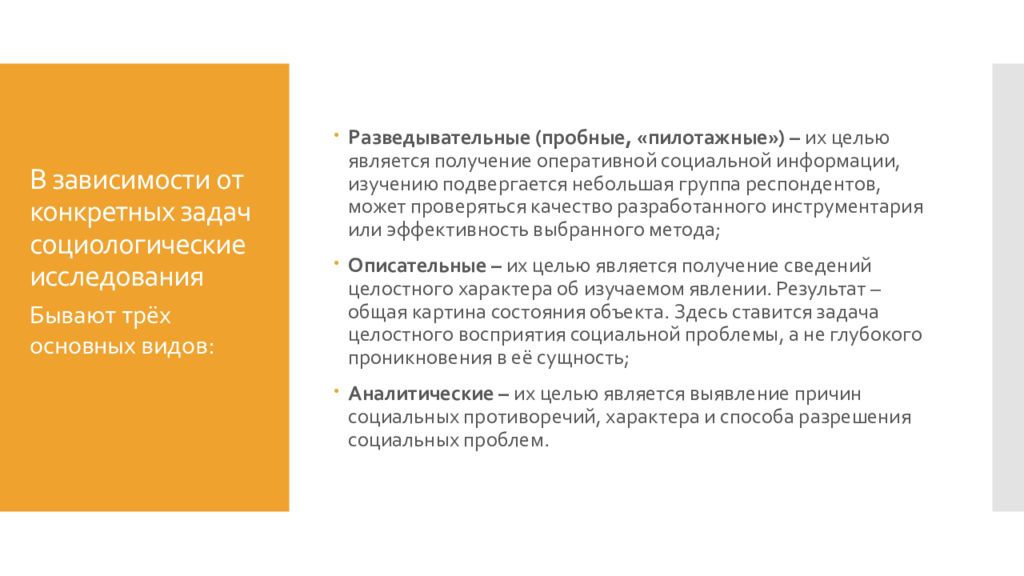

Слайд 5: В зависимости от конкретных задач социологические исследования

Разведывательные (пробные, «пилотажные») – их целью является получение оперативной социальной информации, изучению подвергается небольшая группа респондентов, может проверяться качество разработанного инструментария или эффективность выбранного метода; Описательные – их целью является получение сведений целостного характера об изучаемом явлении. Результат – общая картина состояния объекта. Здесь ставится задача целостного восприятия социальной проблемы, а не глубокого проникновения в её сущность; Аналитические – их целью является выявление причин социальных противоречий, характера и способа разрешения социальных проблем. Бывают трёх основных видов:

Слайд 7: Два основных этапа социологического исследования

Подготовительный этап Разработка программы социологического исследования Основной этап 1) Сбор первичной социологической информации (основной этап); 2) Обработка полученных данных; 3) Анализ и обобщение полученной информации; 4) Подготовка отчёта о результатах исследования.

Слайд 8: Программа социологического исследования

Структура программы: А) методологический раздел; Б) методический раздел; В) организационный раздел. Изложение основных принципов, теории и методологии исследования, его процедуры и организации.

Слайд 9: Методологический раздел

1. Формулирование проблемной ситуации и научной проблемы. Научная проблема должна более или менее точно отражать социальную ситуацию, социальное противоречие. На данном этапе изучается научная литература по этому вопросу. включает

Слайд 10: Методологический раздел

2. Определение целей и задач исследования. Цель указывает, на решение какой проблемы и на получение какого результата ориентируется данное исследование. Задачи конкретизируют цель и способы её достижения. включает

Слайд 11: Методологический раздел

3. Определение объекта и предмета исследования. Объект исследования – общности людей, их деятельность, организованная посредством социальных институтов. Предмет исследования – та сторона объекта, которая непосредственно подлежит изучению. Например, условия, в которых осуществляется деятельность. При определения объекта и предмета проводятся следующие теоретические процедуры: а) системный анализ объекта исследования – если объект изучается как часть целого, то изучаются внешние связи, если объект изучается как целое, состоящее из частей, то изучаются внутренние связи; б) теоретическая и эмпирическая интерпретация понятий – теоретическая это определение понятия, эмпирическая это сопоставление с другими понятиями, указание направления сбора информации; в) операционализация понятий – перевод понятий в показатели; г) выдвижение и проверка гипотез. включает

Слайд 12: Операционализация понятий

Перевод понятий в показатели – количество случаев на одну тысячу населения; Показатели можно перевести в индексы – например, единицы измерения % или типы шкал. Три основных типа шкал в социологическом исследовании: 1. ранговая порядковая шкала – позиции шкалы представляют собой ранги, где первый предпочтительнее (значимей, интенсивнее, чем второй, третий и т.д.) Здесь невозможно вывести среднего показателя. 2. интервальная шкала – измеряет небольшое количество свойств и признаков, которые можно выразить числом: возраст, стаж работы, учёбы. Позиции по шкале могут устанавливаться с равными и неравными интервалами. 3. номинальная шкала измеряет объективные признаки. Например, к какой социальной группе Вы себя относите (студент, служащий, самозанятый и т.п.) Переводит понятия в показатели

Слайд 13: Гипотезы

По степени обоснованности гипотезы делятся на: первичные, которые выдвигаются до полевого исследования, это гипотезы-основания; вторичные, которые выдвигаются после проведения исследования, так называемые гипотезы-следствия. По структуре гипотезы делятся на: описательные, которые выдвигают предположения о фактах, относящихся к проблеме; объяснительные выстраивают предположения о причинно-следственных связях объекта; прогностические обосновывают предположения о возможных вариантах развития событий, о перспективе процессов. Научно обоснованное предположение о структуре социальных объектов. Истинность или ложность гипотезы проверяется в ходе социологического исследования

Слайд 14: Методический раздел

1. Разработку стратегического плана исследования. В зависимости от исследовательской стратегии определяются: а) поисковый план исследования, когда нет ясного представления о проблеме или объекте исследования; б) экспериментальный план, целью которого является установить причинно-следственные связи социальных процессов объекта. включает

Слайд 15: Методический раздел

2. Выбор исследовательской стратегии. В социологическом исследовании могут применяться разные стратегии: а) монографическое исследование, изучение какого-либо социального явления или процесса на одном объекте, взятом в качестве представителя целого класса подобных объектов; б) сравнительные исследования в зависимости от стратегии разделяются на территориальные и временные. включает

Слайд 16: Методический раздел

2. Выбор исследовательской стратегии. Временные сравнительные исследования в зависимости от изучаемого объекта разделяются на: а) панельные исследования изучают изменения во времени одних и тех же объектов, принадлежащих некоторой совокупности (индивидов, семей и т.п.); б) трендовые (или повторные) изучают изменения данной социальной группы как определённой целостности (необязательно тех же индивидов). Трендовые исследования также бывают двух видов 1) когортные изучают специфические совокупности людей в течение определённого времени. Например, если изучается группа людей, родившихся в один год, то данная возрастная группа остаётся постоянной во время повторных исследований; исторические исследования изучают определённую возрастную группу, которая обследуется через определённые периоды, при этом когорты и время исследования меняются. включает

Слайд 17: Методический раздел

3. Обоснование и формирование выборки. Выборка – процедура отбора определённого количества наблюдений из всех возможных, в результате которой выводы делаются обо всём множестве наблюдений. По методике обоснования определяют два основных типа выборки: а) случайная выборка, когда каждый элемент общей совокупности имеет равную вероятность попасть в совокупность выборочную. Основные приёмы случайной выборки: 1) отбор по принципу лотереи; отбор с помощью случайных чисел; систематический отбор, в основу какой-то интервал, например, каждый десятый. б) стратифицированная выборка производится с учётом удельного веса каждой группы опрашиваемых в общей совокупности. Выборка, которая представительно предсказывает структуру всей изучаемой совокупности, называется репрезентативной. Репрезентативной может быть и случайная, и стратифицированная. включает

Слайд 18: Организационный раздел программы

Устанавливает хронологическую последовательность необходимых работ при сборе первичного материала – массива данных. Социологического исследования

Слайд 20: Формы социологического исследования:

Анализ документов; Наблюдение; Эксперимент; Социологический опрос. основные

Слайд 21: Социологический опрос

Структура анкеты: вводная часть, основная часть, « паспортичка ». Виды вопросов: открытые и закрытые (предоставляются варианты ответов), основные и контрольные, фильтрующие и ловушки. Устный – интервьюирование, письменный – анкетирование.

Слайд 22: Анализ документов

Документ – любой материальный носитель информации, который можно изучать. Традиционный анализ и контент-анализ.

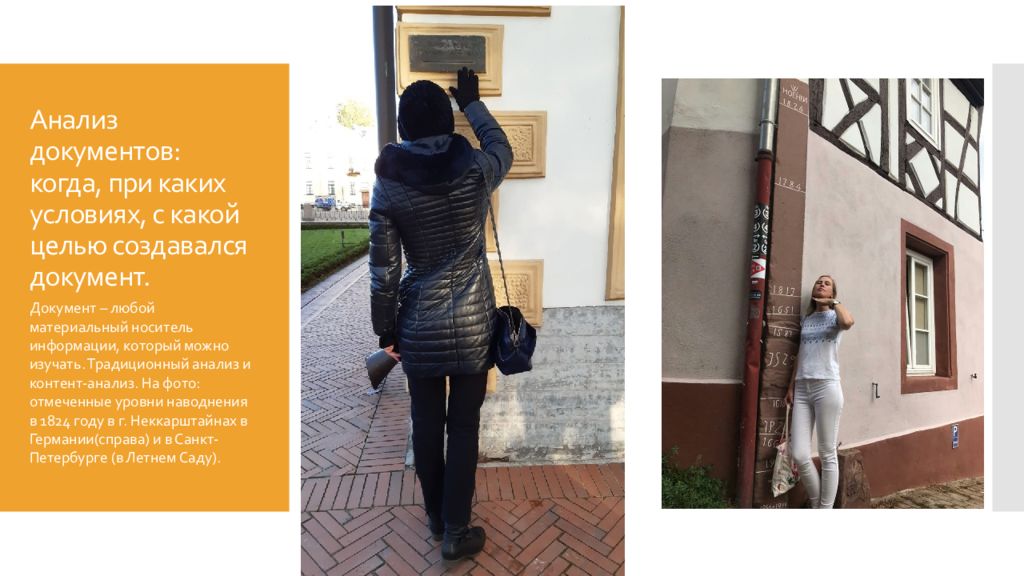

Слайд 23: Анализ документов: когда, при каких условиях, с какой целью создавался документ

Документ – любой материальный носитель информации, который можно изучать. Традиционный анализ и контент-анализ. На фото: отмеченные уровни наводнения в 1824 году в г. Неккарштайнах в Германии(справа) и в Санкт-Петербурге (в Летнем Саду).

Слайд 24: Методы наблюдения (стандартизированное и нестандартизированное, включённое и невключённое )

Невключённое наблюдение Исследователь не социализирован в группу исследуемых. Включённое наблюдение У. Ф. Уайт «Общество на углу улицы», пример скрытого включённого наблюдения.

Слайд 25: Эксперимент – наблюдение при поставленных условиях

Хоторнский эксперимент на предприятиях Western Electrics для изучения производительности труда сборщиц реле. 20е-30е годы, американская индустриальная социология Э. Мейо, Ф. Ротлисбергер. Экспериментальные условия менялись, были экспериментальные и контрольные группы. Эксперименты в «теории разбитых окон», ставились экспериментальные условия. Может проводиться с экспериментальной и контрольной группой, или с экспериментальными условиями.

Слайд 26: Эксперимент «Социальные действия с яблоком»

Первичные гипотезы – 1) для петербургской публики характерны апатия и безразличие; 2) пользуясь безразличием, кто-то заберёт яблоко. Кто? Гипотеза 1го наблюдателя – заберёт ребёнок из любопытства; Гипотеза 2го наблюдателя – заберёт женщина около 60ти лет плотной комплекции.

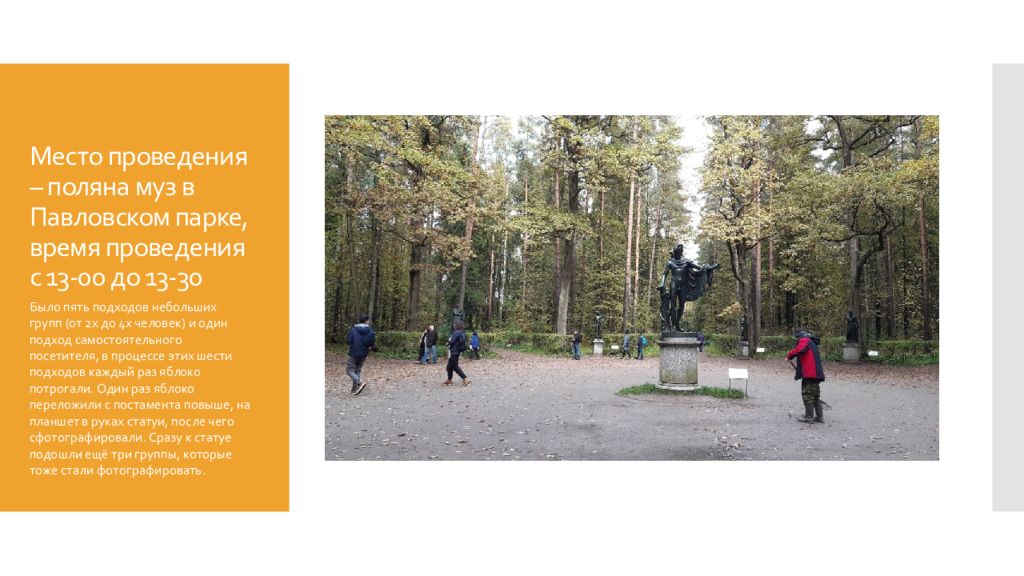

Слайд 27: Место проведения – поляна муз в Павловском парке, время проведения с 13-00 до 13-30

Было пять подходов небольших групп (от 2х до 4х человек) и один подход самостоятельного посетителя, в процессе этих шести подходов каждый раз яблоко потрогали. Один раз яблоко переложили с постамента повыше, на планшет в руках статуи, после чего сфотографировали. Сразу к статуе подошли ещё три группы, которые тоже стали фотографировать.

Слайд 28: На 10й подход яблоко забрали

Женщина, увидев яблоко, быстро подошла, стремительно забрала яблоко, и сразу стала его есть, не задумавшись о том, что оно было немытое, и что его потрогали несколько человек.

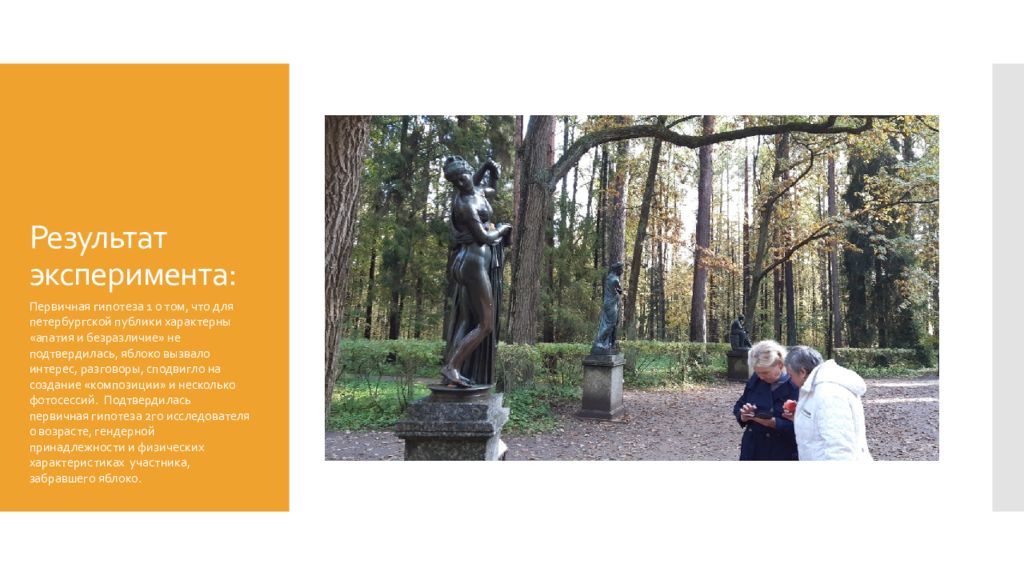

Последний слайд презентации: Социология: Результат эксперимента:

Первичная гипотеза 1 о том, что для петербургской публики характерны «апатия и безразличие» не подтвердилась, яблоко вызвало интерес, разговоры, сподвигло на создание «композиции» и несколько фотосессий. Подтвердилась первичная гипотеза 2го исследователя о возрасте, гендерной принадлежности и физических характеристиках участника, забравшего яблоко.