Первый слайд презентации: Такие разные животные - виды искусства - стили - техники - творческие биографии - вдохновляющие примеры

Слайд 2: Подготовка к методической практике «Живая природа»

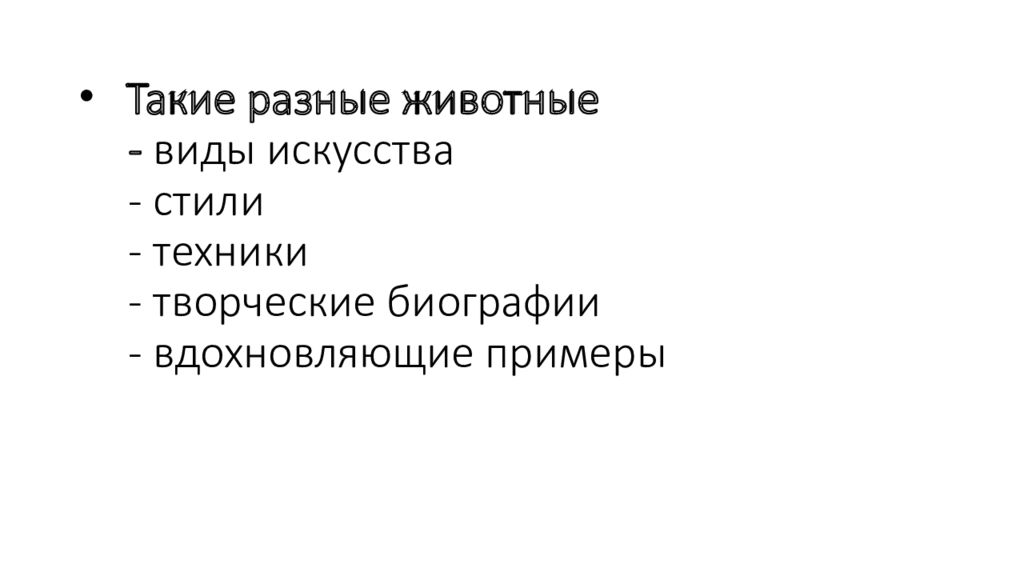

Задание 3. Животные в графике, живописи и скульптуре Материал к занятию по композиции: «Птицы с характером» Гроот И.Ф. Белые птицы. XVIII в. холст; масло 103,2х82,4 см В.А.Серов. Ворона в павлиньих перьях. Пингвин с птенцом. 1960 Дерево тонированное. Высота 43. ГТГ

Слайд 3

Опишите скульптуры. 2. Есть ли у этих персонажей характер? 3. Какими художественными средствами автор создает образ?

Слайд 4

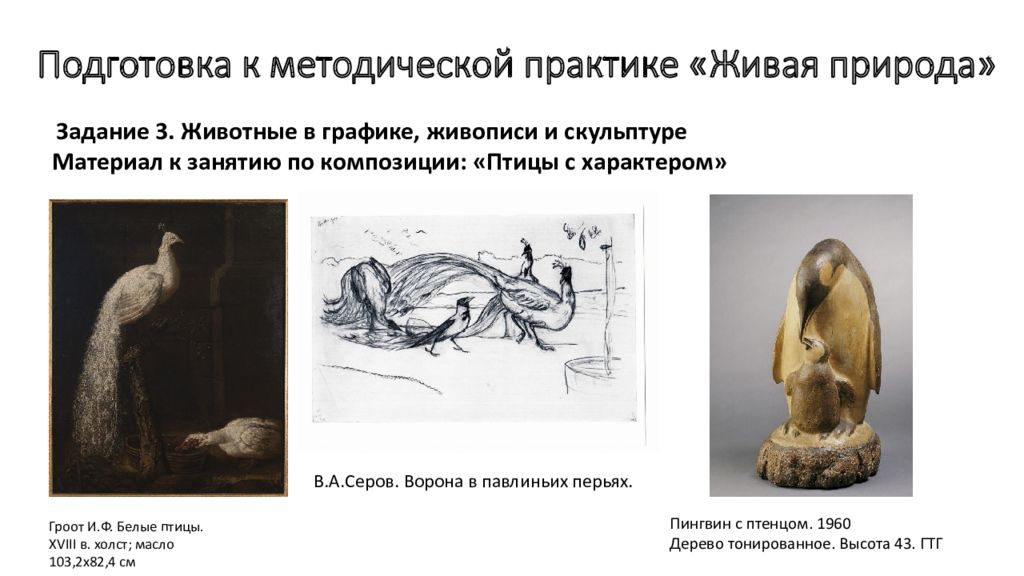

Голубкина Анна (1864-1927) Обезьянка. 1901 Размер - 30 x 19 x 28,5 Материал - гипс тонированный ГТГ Поступило из Государственного музея-мастерской А.С. Голубкиной. 1986 В первые годы самостоятельного творчества, когда у Анны Голубкиной появилась собственная московская мастерская, судьба сдружила ее с молодой парой художников, еще студентами Училища живописи, ваяния и зодчества. Это были Нина Симонович (1877–1948) и Иван Ефимов (1878–1959). Дружба растянется на долгие годы и даже сведет их на какое-то время в соседние мастерские. Иван Ефимов, можно сказать, на глазах Голубкиной вырос в известного скульптора-анималиста. Она любила разговаривать с ним о животных, которых сама очень чувствовала и привечала. Не раз они вместе ходили в московский Зоологический сад. Он зарисовывал животных, она за ними наблюдала, а возвратившись в мастерскую – лепила. Об этом вспоминал впоследствии близкий друг скульптора В.В. Трофимов: «Свою знаменитую обезьяну она сделала после посещения Зоологического сада. Вернувшись домой, она тут же, по памяти, вылепила ее из глины». Так, в начале 1900-х годов у Анны Голубкиной появятся сразу несколько анималистических работ, среди них и скульптура «Обезьянка». Уважая анималистический талант Ефимова, Анна Семёновна создавала своих животных по-своему. В их образах она видела, можно сказать, «человеческую» историю, «человеческую» душу. Нина Симонович однажды записала слова Анны Голубкиной про случайно увиденный рисунок лошади: «Весь ее нрав тут. Она – удивительная, у нее душа добрая, верная, хорошая. Ишь, какая. И нет при ней никого. Очень хорошо. Точно хорошая душа упала с неба и бодро стремится вперед. Талантливая у нее душа просто. Хороший человек бежит». В обезьянке точно передана поза маленького существа, его очаровательная повадка, напоминающая образ играющего ребенка. Но в творчестве Голубкиной случались и обратные ситуации, когда она наделяла лицо человека чертами, которые подглядела у животных. Так было с портретом Фёдора Плевако (1842–1909) – известного адвоката, пламенного оратора, лицо которого смотрит на зрителя «львиными глазами».

Слайд 5

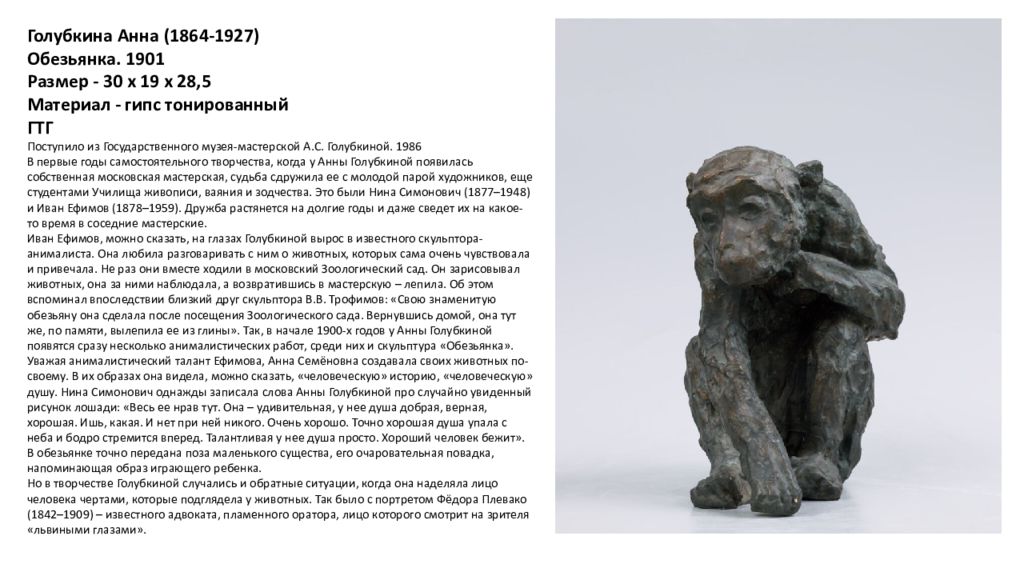

Голубкина Анна (1864-1927) Слон. 1901. Размер - 36 x 18 x 41 Материал – бронза, ГТГ Поступило из Государственного музея-мастерской А.С. Голубкиной. 1986 Хотя произведений анималистического жанра в чистом виде Анна Голубкина создала немного, она занималась ими на протяжении всей жизни: группа и рельеф «Собаки» были созданы ею в 1894 году, а исполненный в разных материалах «Белый медведь» – в 1926. В своих композициях она неоднократно совмещала черты животных и людей: «Лужица» (1908), «Кустики» (1908), «Кариатиды» (1911), «Тюлень» (1913). В 1901 году скульптор исполнила изображения двух экзотических животных: слона и обезьяны. Очевидно, что их появление связано с посещением Голубкиной Зоологического сада, будущего Московского зоопарка. Он, кстати, был открыт через две недели после рождения Анны Голубкиной, 31 января 1864 года (по старому стилю). Первого слона Московскому зоопарку подарил император Александр II: «Государь выразил всемилостивейшее одобрение членам правления Сада за вполне удовлетворительное состояние его и изволил пожаловать Саду слона из Царского Села, принесенного Его Величеству в дар бухарским эмиром [ Муззафаром ]». Слона не вполне корректно назвали Мавриком, а позже называли Мавликом и даже Мямликом. Своему имени слон отнюдь не соответствовал. В.А. Гиляровский описывал, как этот слон убегал из зоопарка, бродил по улицам Москвы, громко трубил и переворачивал будки городовых. Слону Маврику, когда он появился в России в 1859 году, было уже 14 лет. А когда его увидела Голубкина, ему было не менее 56 лет. Для азиатского (индийского) слона – уже очень пожилой возраст. Этим и обусловлена худоба слона. Его, согласно газетным заметкам, хоронили дважды. Первый раз в 1903 году газета «Новости дня» сообщила: «В Зоологическом саду – большое смятение: пал слон Мавлик, ценность которого определяется в 50 000… с тех пор Мавлик находился в саду, часто доставляя немало хлопот администрации». Второй раз, в 1907 году, газета «Русское слово» написала: «…пал удивительный “ Мавлик ”, старейший и громаднейший из слонов, когда-либо привезенных в Европу». Похороненный дважды, Маврик, возможно, прожил еще до 1920-х годов. Ветеран Московского зоопарка И.П. Сосновский в своей книге «За кулисами зоопарка» пишет об одном из последних происшествий с Мавриком, когда он в очередной раз сбежал в город: «Отойдя от сада примерно на километр, гуляка заметил булочную, в витринах которой красовались хлебные изделия. С ними Маврик был знаком, поскольку хлеб входил в его рацион... Маврик не растерялся. Лбом и хоботом он с “ювелирной” осторожностью выдавил стекло витрины и принялся освобождать ее от булочных изделий. Когда на место происшествия прибежал сотрудник зоосада, беглец позволил ему взять себя за конец хобота и на таком “поводке” доставить обратно». В 1932 году семья скульптора преподнесла произведение в дар государству в составе сохраненного наследия художника. Два года спустя в творческой студии А.С. Голубкиной был открыт первый в стране и четвертый в мире музей одного художника-скульптора. Но в 1952 году он был ликвидирован. Произведения скульптора были переданы на хранение в Государственный Русский музей и вернулись в московскую мастерскую лишь в 1974 году, при восстановлении музея. В 1901 году скульптор исполнила изображения двух экзотических животных: слона и обезьяны. Очевидно, что их появление связано с посещением Голубкиной Зоологического сада, будущего Московского зоопарка. Он, кстати, был открыт через две недели после рождения Анны Голубкиной, 31 января 1864 года (по старому стилю).

Слайд 6

Чем отличаются эти рисунки? Какие средства графики используют художники? О каких задачах художников могут рассказать эти рисунки?

Слайд 7

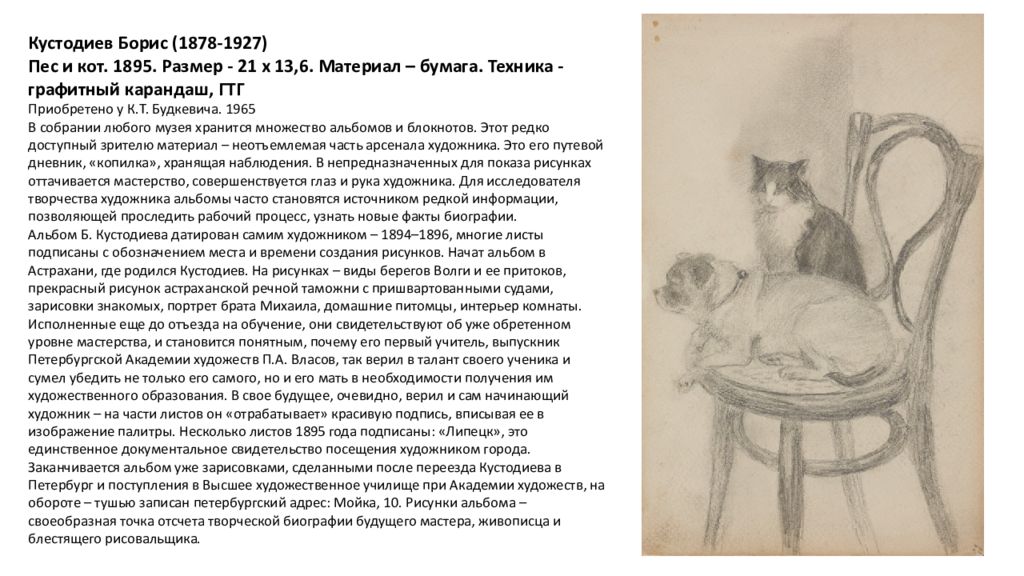

Кустодиев Борис (1878-1927) Пес и кот. 1895. Размер - 21 x 13,6. Материал – бумага. Техника - графитный карандаш, ГТГ Приобретено у К.Т. Будкевича. 1965 В собрании любого музея хранится множество альбомов и блокнотов. Этот редко доступный зрителю материал – неотъемлемая часть арсенала художника. Это его путевой дневник, «копилка», хранящая наблюдения. В непредназначенных для показа рисунках оттачивается мастерство, совершенствуется глаз и рука художника. Для исследователя творчества художника альбомы часто становятся источником редкой информации, позволяющей проследить рабочий процесс, узнать новые факты биографии. Альбом Б. Кустодиева датирован самим художником – 1894–1896, многие листы подписаны с обозначением места и времени создания рисунков. Начат альбом в Астрахани, где родился Кустодиев. На рисунках – виды берегов Волги и ее притоков, прекрасный рисунок астраханской речной таможни с пришвартованными судами, зарисовки знакомых, портрет брата Михаила, домашние питомцы, интерьер комнаты. Исполненные еще до отъезда на обучение, они свидетельствуют об уже обретенном уровне мастерства, и становится понятным, почему его первый учитель, выпускник Петербургской Академии художеств П.А. Власов, так верил в талант своего ученика и сумел убедить не только его самого, но и его мать в необходимости получения им художественного образования. В свое будущее, очевидно, верил и сам начинающий художник – на части листов он «отрабатывает» красивую подпись, вписывая ее в изображение палитры. Несколько листов 1895 года подписаны: «Липецк», это единственное документальное свидетельство посещения художником города. Заканчивается альбом уже зарисовками, сделанными после переезда Кустодиева в Петербург и поступления в Высшее художественное училище при Академии художеств, на обороте – тушью записан петербургский адрес: Мойка, 10. Рисунки альбома – своеобразная точка отсчета творческой биографии будущего мастера, живописца и блестящего рисовальщика.

Слайд 8

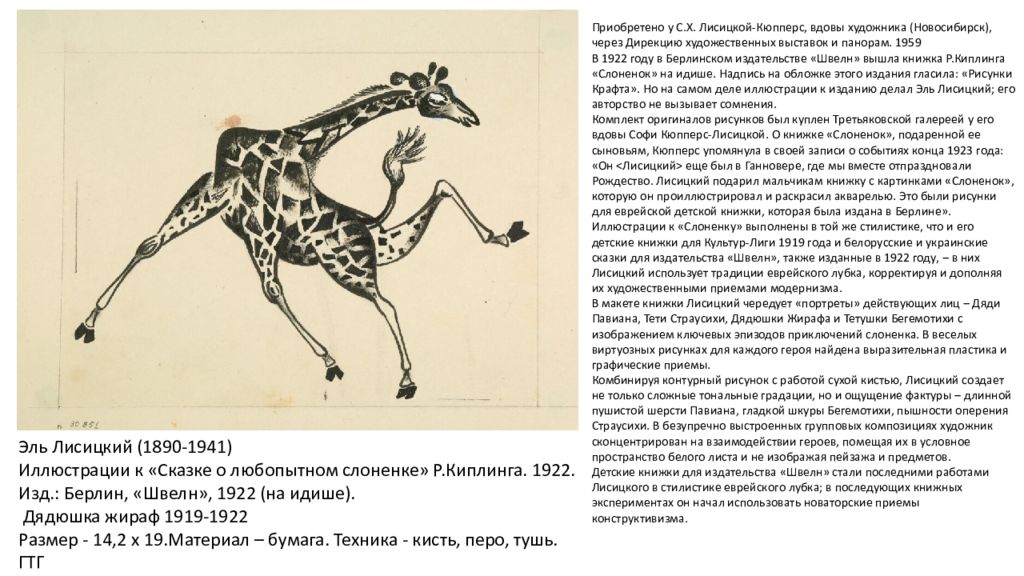

Приобретено у С.Х. Лисицкой- Кюпперс, вдовы художника (Новосибирск), через Дирекцию художественных выставок и панорам. 1959 В 1922 году в Берлинском издательстве « Швелн » вышла книжка Р.Киплинга «Слоненок» на идише. Надпись на обложке этого издания гласила: «Рисунки Крафта». Но на самом деле иллюстрации к изданию делал Эль Лисицкий; его авторство не вызывает сомнения. Комплект оригиналов рисунков был куплен Третьяковской галереей у его вдовы Софи Кюпперс -Лисицкой. О книжке «Слоненок», подаренной ее сыновьям, Кюпперс упомянула в своей записи о событиях конца 1923 года: «Он <Лисицкий> еще был в Ганновере, где мы вместе отпраздновали Рождество. Лисицкий подарил мальчикам книжку с картинками «Слоненок», которую он проиллюстрировал и раскрасил акварелью. Это были рисунки для еврейской детской книжки, которая была издана в Берлине». Иллюстрации к «Слоненку» выполнены в той же стилистике, что и его детские книжки для Культур-Лиги 1919 года и белорусские и украинские сказки для издательства « Швелн », также изданные в 1922 году, ‒ в них Лисицкий использует традиции еврейского лубка, корректируя и дополняя их художественными приемами модернизма. В макете книжки Лисицкий чередует «портреты» действующих лиц ‒ Дяди Павиана, Тети Страусихи, Дядюшки Жирафа и Тетушки Бегемотихи с изображением ключевых эпизодов приключений слоненка. В веселых виртуозных рисунках для каждого героя найдена выразительная пластика и графические приемы. Комбинируя контурный рисунок с работой сухой кистью, Лисицкий создает не только сложные тональные градации, но и ощущение фактуры ‒ длинной пушистой шерсти Павиана, гладкой шкуры Бегемотихи, пышности оперения Страусихи. В безупречно выстроенных групповых композициях художник сконцентрирован на взаимодействии героев, помещая их в условное пространство белого листа и не изображая пейзажа и предметов. Детские книжки для издательства « Швелн » стали последними работами Лисицкого в стилистике еврейского лубка; в последующих книжных экспериментах он начал использовать новаторские приемы конструктивизма. Эль Лисицкий (1890-1941) Иллюстрации к «Сказке о любопытном слоненке» Р.Киплинга. 1922. Изд.: Берлин, « Швелн », 1922 (на идише ). Дядюшка жираф 1919-1922 Размер - 14,2 x 19.Материал – бумага. Техника - кисть, перо, тушь. ГТГ

Слайд 9

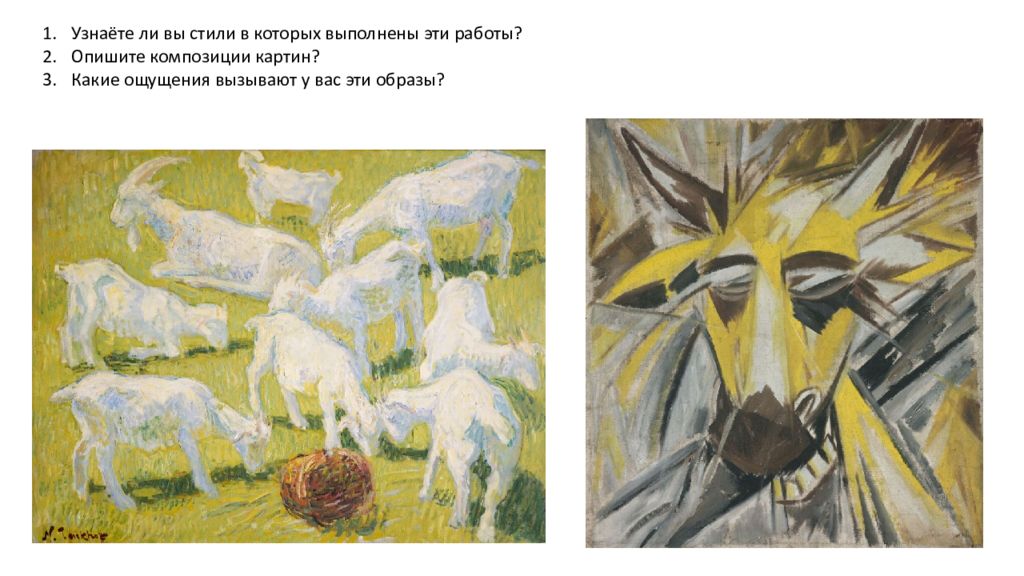

Узнаёте ли вы стили в которых выполнены эти работы? Опишите композиции картин? Какие ощущения вызывают у вас эти образы?

Слайд 10

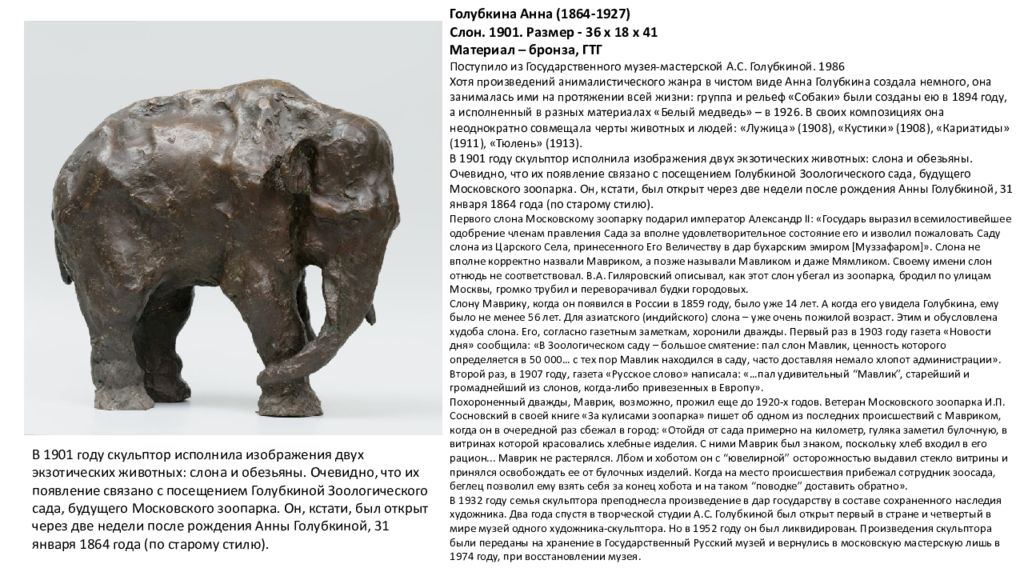

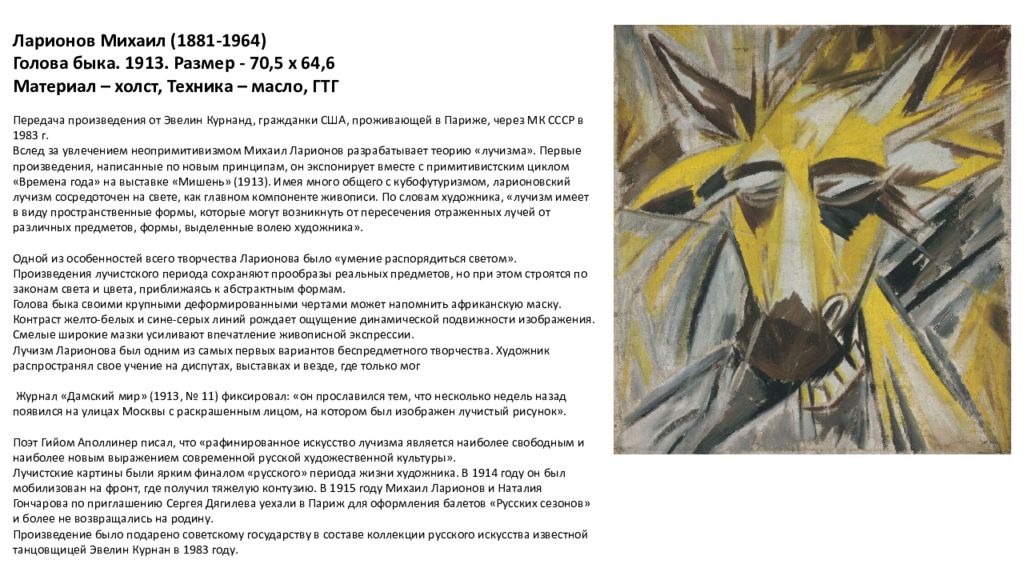

Ларионов Михаил (1881-1964) Голова быка. 1913. Размер - 70,5 x 64,6 Материал – холст, Техника – масло, ГТГ Передача произведения от Эвелин Курнанд, гражданки США, проживающей в Париже, через МК СССР в 1983 г. Вслед за увлечением неопримитивизмом Михаил Ларионов разрабатывает теорию « лучизма ». Первые произведения, написанные по новым принципам, он экспонирует вместе с примитивистским циклом «Времена года» на выставке «Мишень» (1913). Имея много общего с кубофутуризмом, ларионовский лучизм сосредоточен на свете, как главном компоненте живописи. По словам художника, « лучизм имеет в виду пространственные формы, которые могут возникнуть от пересечения отраженных лучей от различных предметов, формы, выделенные волею художника». Одной из особенностей всего творчества Ларионова было «умение распорядиться светом». Произведения лучистского периода сохраняют прообразы реальных предметов, но при этом строятся по законам света и цвета, приближаясь к абстрактным формам. Голова быка своими крупными деформированными чертами может напомнить африканскую маску. Контраст желто-белых и сине-серых линий рождает ощущение динамической подвижности изображения. Смелые широкие мазки усиливают впечатление живописной экспрессии. Лучизм Ларионова был одним из самых первых вариантов беспредметного творчества. Художник распространял свое учение на диспутах, выставках и везде, где только мог Журнал «Дамский мир» (1913, № 11) фиксировал: «он прославился тем, что несколько недель назад появился на улицах Москвы с раскрашенным лицом, на котором был изображен лучистый рисунок». Поэт Гийом Аполлинер писал, что «рафинированное искусство лучизма является наиболее свободным и наиболее новым выражением современной русской художественной культуры». Лучистские картины были ярким финалом «русского» периода жизни художника. В 1914 году он был мобилизован на фронт, где получил тяжелую контузию. В 1915 году Михаил Ларионов и Наталия Гончарова по приглашению Сергея Дягилева уехали в Париж для оформления балетов «Русских сезонов» и более не возвращались на родину. Произведение было подарено советскому государству в составе коллекции русского искусства известной танцовщицей Эвелин Курнан в 1983 году.

Слайд 11

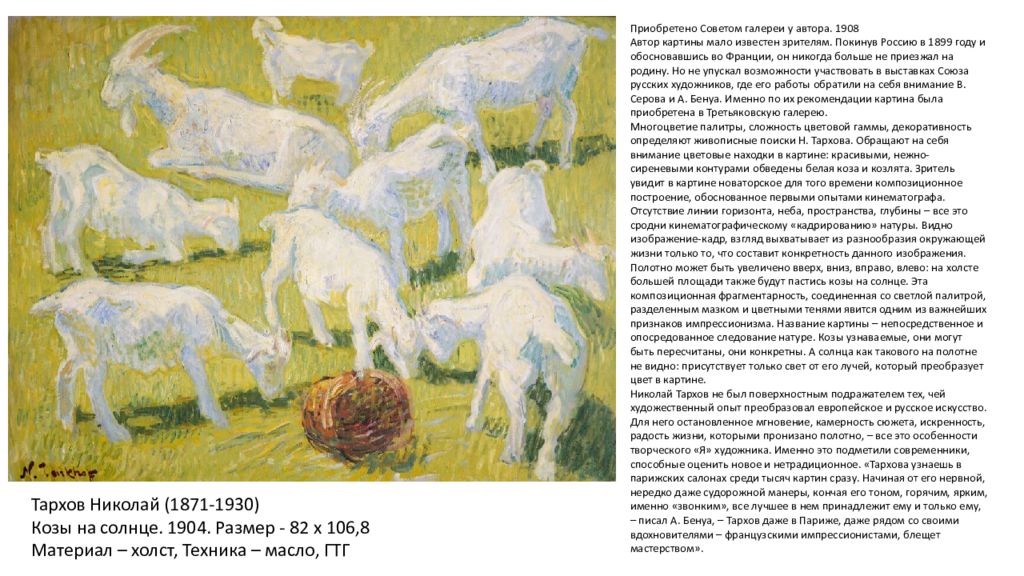

Приобретено Советом галереи у автора. 1908 Автор картины мало известен зрителям. Покинув Россию в 1899 году и обосновавшись во Франции, он никогда больше не приезжал на родину. Но не упускал возможности участвовать в выставках Союза русских художников, где его работы обратили на себя внимание В. Серова и А. Бенуа. Именно по их рекомендации картина была приобретена в Третьяковскую галерею. Многоцветие палитры, сложность цветовой гаммы, декоративность определяют живописные поиски Н. Тархова. Обращают на себя внимание цветовые находки в картине: красивыми, нежно-сиреневыми контурами обведены белая коза и козлята. Зритель увидит в картине новаторское для того времени композиционное построение, обоснованное первыми опытами кинематографа. Отсутствие линии горизонта, неба, пространства, глубины – все это сродни кинематографическому «кадрированию» натуры. Видно изображение-кадр, взгляд выхватывает из разнообразия окружающей жизни только то, что составит конкретность данного изображения. Полотно может быть увеличено вверх, вниз, вправо, влево: на холсте большей площади также будут пастись козы на солнце. Эта композиционная фрагментарность, соединенная со светлой палитрой, разделенным мазком и цветными тенями явится одним из важнейших признаков импрессионизма. Название картины – непосредственное и опосредованное следование натуре. Козы узнаваемые, они могут быть пересчитаны, они конкретны. А солнца как такового на полотне не видно: присутствует только свет от его лучей, который преобразует цвет в картине. Николай Тархов не был поверхностным подражателем тех, чей художественный опыт преобразовал европейское и русское искусство. Для него остановленное мгновение, камерность сюжета, искренность, радость жизни, которыми пронизано полотно, – все это особенности творческого «Я» художника. Именно это подметили современники, способные оценить новое и нетрадиционное. «Тархова узнаешь в парижских салонах среди тысяч картин сразу. Начиная от его нервной, нередко даже судорожной манеры, кончая его тоном, горячим, ярким, именно «звонким», все лучшее в нем принадлежит ему и только ему, – писал А. Бенуа, – Тархов даже в Париже, даже рядом со своими вдохновителями – французскими импрессионистами, блещет мастерством». Тархов Николай (1871-1930) Козы на солнце. 1904. Размер - 82 x 106,8 Материал – холст, Техника – масло, ГТГ