Первый слайд презентации: Тема : История развития отечественной вычислительной техники

Подготовила: Ученица 7 Б класса МБОУ Лицей №22 Хуртова Изабелла

Слайд 2: Вступление

Советские компьютеры... Для большинства людей это словосочетание звучит довольно странно, — за последние десять лет найти хотя бы какое-нибудь "железо" российского производства было неразрешимой задачей. Но такая ситуация сложилась именно в последнее десятилетие, — в предыдущие годы компьютеростроение в нашей стране развивалось, и довольно успешно.

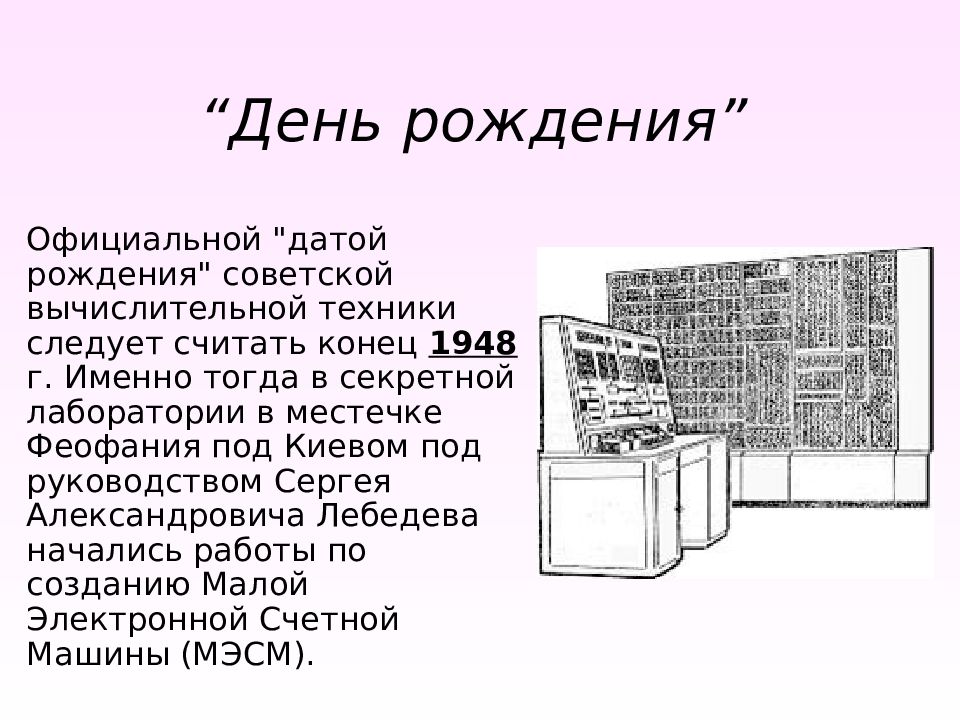

Слайд 3: День рождения ”

Официальной "датой рождения" советской вычислительной техники следует считать конец 1948 г. Именно тогда в секретной лаборатории в местечке Феофания под Киевом под руководством Сергея Александровича Лебедева начались работы по созданию Малой Электронной Счетной Машины (МЭСМ).

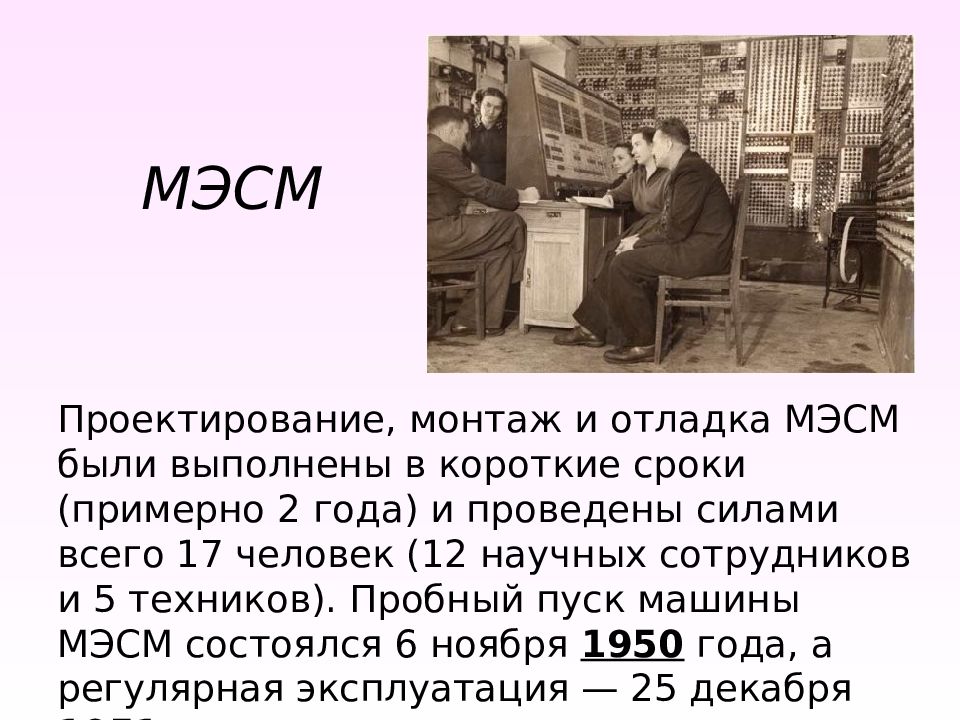

Слайд 4: МЭСМ

Проектирование, монтаж и отладка МЭСМ были выполнены в короткие сроки (примерно 2 года) и проведены силами всего 17 человек (12 научных сотрудников и 5 техников). Пробный пуск машины МЭСМ состоялся 6 ноября 1950 года, а регулярная эксплуатация — 25 декабря 1951 года.

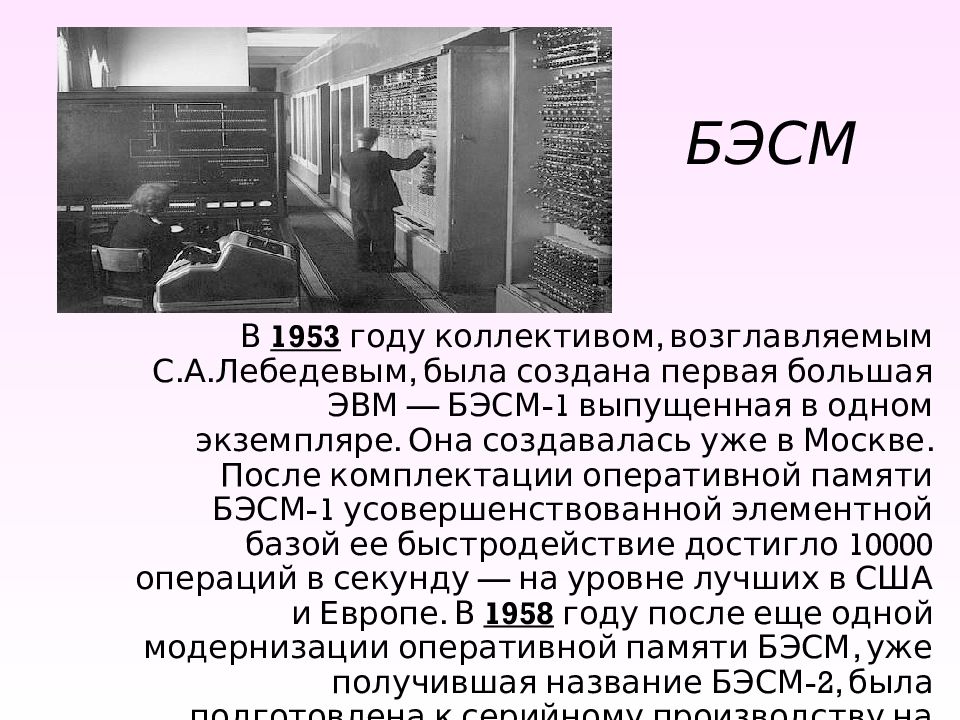

Слайд 5: БЭСМ

В 1953 году коллективом, возглавляемым С.А.Лебедевым, была создана первая большая ЭВМ — БЭСМ-1 выпущенная в одном экземпляре. Она создавалась уже в Москве. После комплектации оперативной памяти БЭСМ-1 усовершенствованной элементной базой ее быстродействие достигло 10000 операций в секунду — на уровне лучших в США и Европе. В 1958 году после еще одной модернизации оперативной памяти БЭСМ, уже получившая название БЭСМ-2, была подготовлена к серийному производству на одном из заводов Союза.

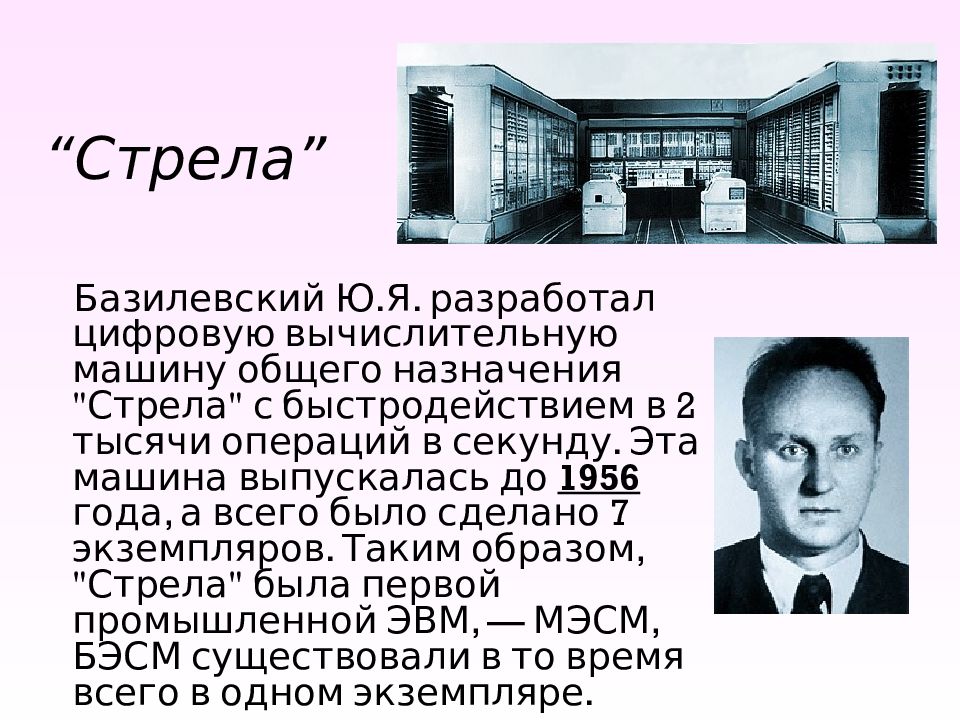

Слайд 6: Стрела ”

Базилевский Ю.Я. разработал цифровую вычислительную машину общего назначения "Стрела" с быстродействием в 2 тысячи операций в секунду. Эта машина выпускалась до 1956 года, а всего было сделано 7 экземпляров. Таким образом, "Стрела" была первой промышленной ЭВМ, — МЭСМ, БЭСМ существовали в то время всего в одном экземпляре.

Слайд 7: М-1

В декабре 1951 года разрабатывалась М-1. Однако быстродействие М-1 оказалось крайне низким — всего 20 операций в секунду, но М-1 занимала довольно мало места — всего 9 квадратных метров (сравните со 100 кв.м. у БЭСМ-1) и потребляла меньше энергии, чем БЭСМ. М-1 стала родоначальником (малых ЭВМ).

Слайд 8: М-2

В скором времени М-1 была серьезно усовершенствована, и ее быстродействие достигло 2 тысяч операций в секунду, но размеры и энергопотребление выросли незначительно. Ей дали название М-2 и ввели в эксплуатацию в 1953 году. М-2 стала наилучшим компьютером Союза. Именно М-2 победила в первом международном шахматном турнире между компьютерами.

Слайд 9: ЭВМ первого поколения

БЭСМ, "Стрела" и М-2. Все эти ЭВМ — это вычислительная техника первого поколения. Элементная база — электронные лампы — определяла их большие габариты, значительное энергопотребление, низкую надежность и, как следствие, небольшие объемы производства и узкий круг пользователей, главным образом, из мира науки.

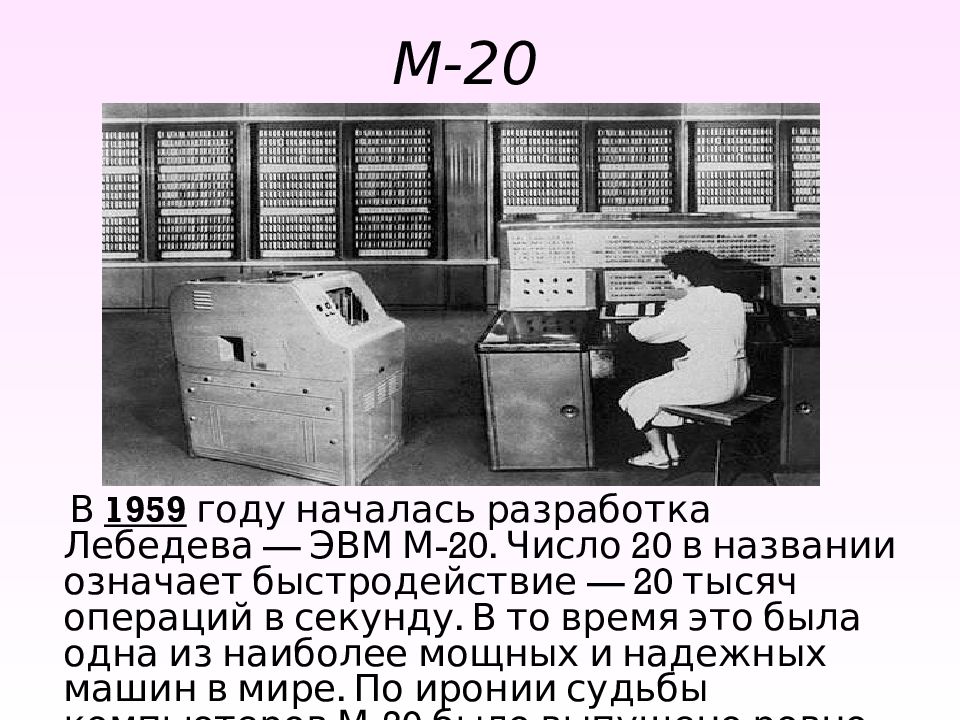

Слайд 10: М-20

В 1959 году началась разработка Лебедева — ЭВМ М-20. Число 20 в названии означает быстродействие — 20 тысяч операций в секунду. В то время это была одна из наиболее мощных и надежных машин в мире. По иронии судьбы компьютеров М-20 было выпущено ровно 20 штук.

Слайд 11: БЭСМ-6

В конце 50-х годов в СССР было налажено серийное производство транзисторов. Это позволило приступить к созданию ЭВМ второго поколения с большей производительностью, меньшими занимаемой площадью и энергопотреблением. Стали выпускаться и М-220, и "Минск-2" В 1961 году удалось создать систему противоракетной обороны (во время испытаний неоднократно удалось сбить реальные баллистические ракеты прямым попаданием в боеголовку обьемом в половину кубического метра). Под общим руководством Лебедева, в 1967 была создана БЭСМ-6 с быстродействием 1 миллион операций в секунду.

Слайд 12: Предательство

В конце 60-х руководством страны было принято решение, имевшее катастрофические последствия: о замене всех разнокалиберных отечественных разработок среднего класса ("Мински", "Уралы", М-20 и пр.) — на Единое Семейство ЭВМ архитектуры IBM 360, - американского аналога. В результате производители отечественных ЭВМ были принуждены копировать устаревшие образцы IBM-вской вычислительной техники. Это было начало конца.

Слайд 13: Эльбрусы

Однако не все отечественные разработки были свернуты. Коллектив В.С.Бурцева продолжал работу над серией ЭВМ "Эльбрус", и в 1980 году ЭВМ "Эльбрус-1" с быстродействием до 15 миллионов операций в секунду был запущен в серийное производство. В 1985 году следующая модель этой серии, "Эльбрус-2", выполнял уже 125 миллионов операций в секунду.

Слайд 14: ПС-2000

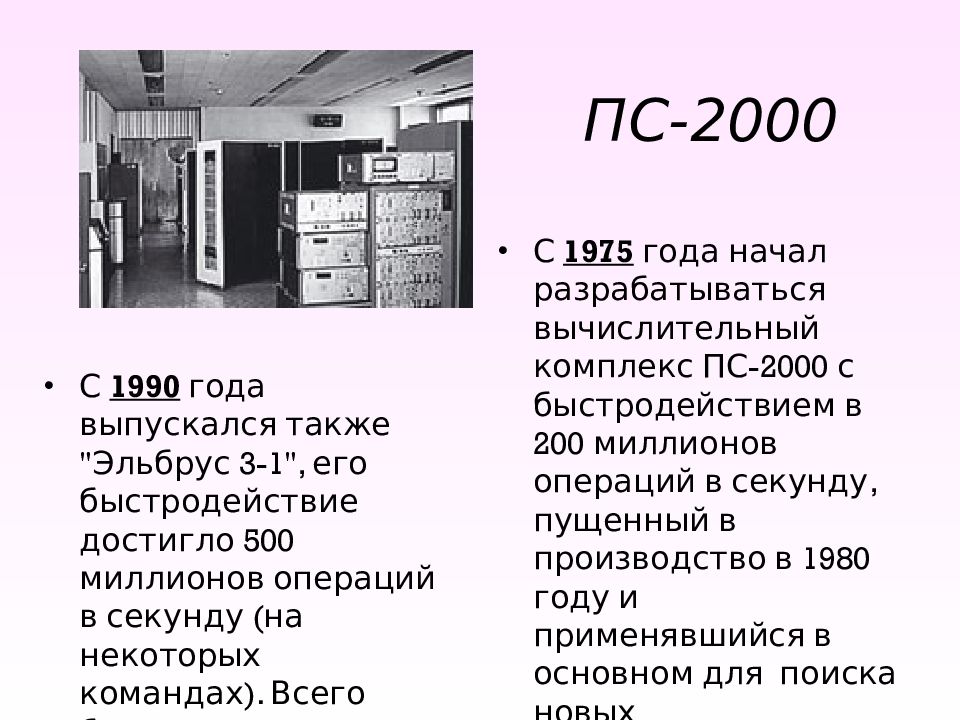

С 1990 года выпускался также "Эльбрус 3-1", его быстродействие достигло 500 миллионов операций в секунду (на некоторых командах). Всего было произведено 4 экземпляра этой машины. С 1975 года начал разрабатываться вычислительный комплекс ПС-2000 с быстродействием в 200 миллионов операций в секунду, пущенный в производство в 1980 году и применявшийся в основном для поиска новых месторождений полезных ископаемых.

Слайд 15

Большие советские компьютеры, вроде того же ПС-2000, превосходили своих зарубежных конкурентов, но стоили гораздо дешевле — так, на разработку ПС-2000 было затрачено всего 10 миллионов рублей (а его использование позволило получить прибыль в 200 миллионов рублей). Однако их задачи — та же противоракетная оборона или обработка космических данных. Развитие средних и малых ЭВМ в СССР предательством кремлевской верхушки было заторможено всерьез и надолго. И именно поэтому тот прибор, что стоит у вас на столе сделан в Юго-Восточной Азии, а не в России.

Слайд 16: Владимир Пентковский

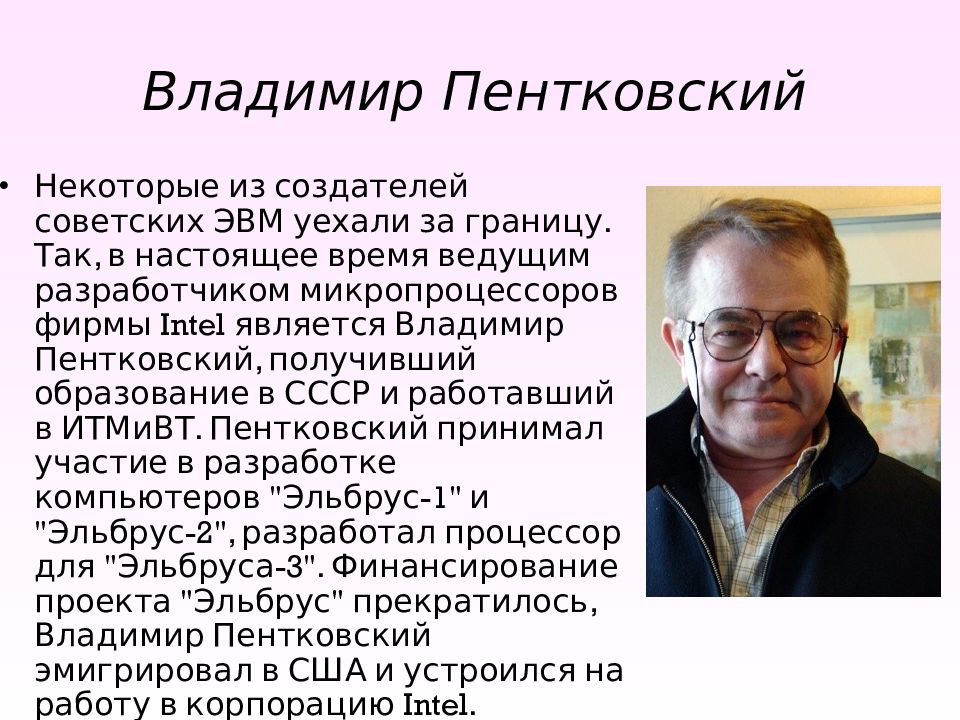

Некоторые из создателей советских ЭВМ уехали за границу. Так, в настоящее время ведущим разработчиком микропроцессоров фирмы Intel является Владимир Пентковский, получивший образование в СССР и работавший в ИТМиВТ. Пентковский принимал участие в разработке компьютеров "Эльбрус-1" и "Эльбрус-2", разработал процессор для "Эльбруса-3". Финансирование проекта "Эльбрус" прекратилось, Владимир Пентковский эмигрировал в США и устроился на работу в корпорацию Intel.

Слайд 17

Вскоре он стал ведущим инженером корпорации и под его руководством в 1993 году в Intel разработали процессор Pentium, по слухам, названный в честь Пентковского. К 1995 году фирма Intel выпустила более совершенный процессор Pentium Pro. В настоящее время Пентковский разрабатывает следующие поколения процессоров Intel. Так что процессор, на котором, возможно, работает ваш компьютер, сделан именно нашим соотечественником и мог бы быть российского производства, если бы не события после 1991 года.