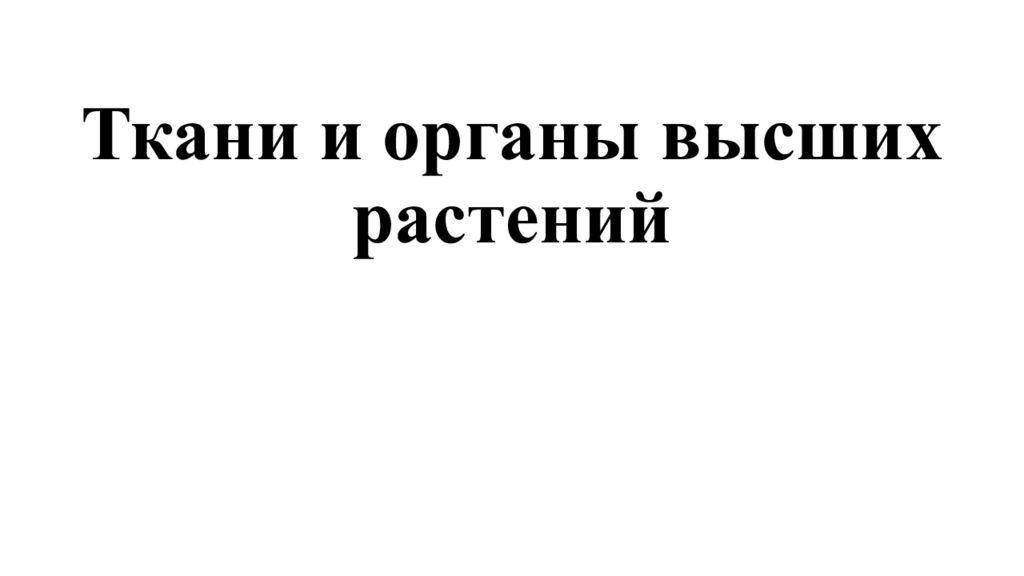

Слайд 2: Ткань

Это совокупность клеток, сходных по строению, происхождению и выполняемым функциям. У растений различают образовательные (меристемы), покровные, основные, механические, проводящие и выделительные. Строение тканей изучает наука гистология

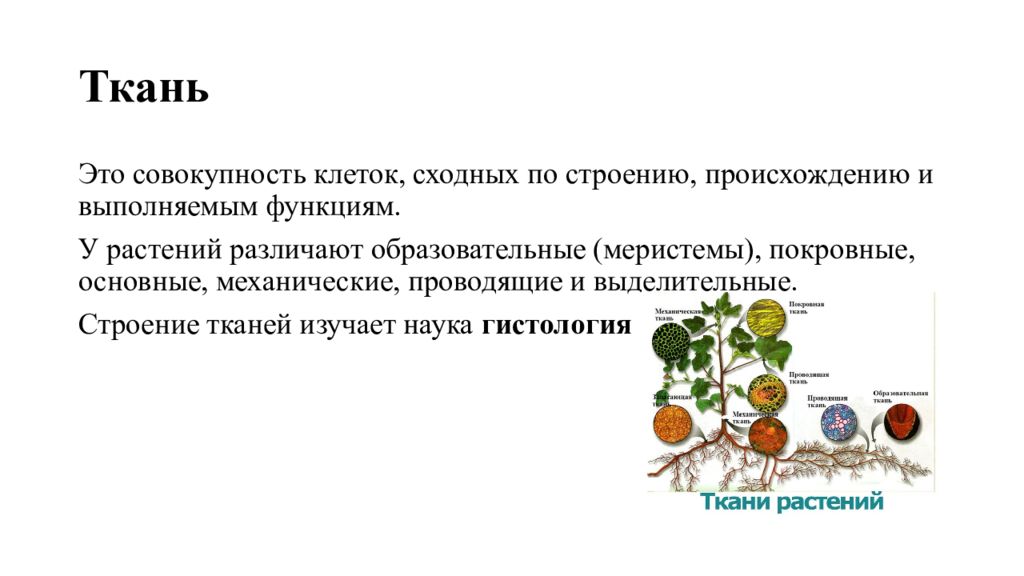

Слайд 3: Орган

Это часть организма, имеющая определенную форму и строение, состоящая из нескольких тканей, занимающая определённое место в организме и выполняющая специфическую функцию или функции.

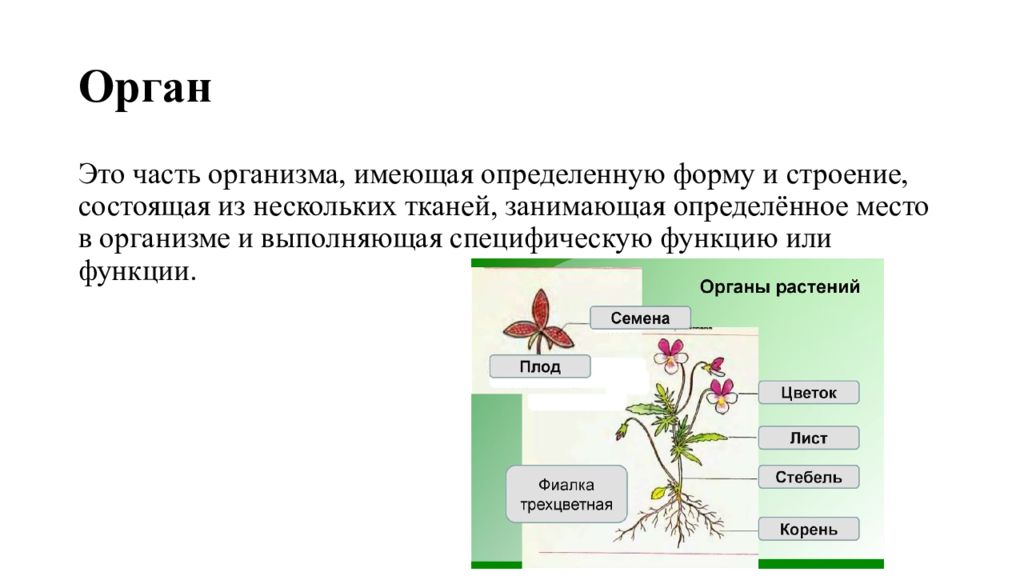

Слайд 4: Покровные ткани

Снаружи все органы растения покрыты покровной тканью, она защищает организм от повреждений, высыхания, проникновения микроорганизмов. Покровные клетки плотно прилегают друг к другу и имеют прочные, иногда утолщённые оболочки. Межклеточного вещества почти нет. Основные функции покровных тканей — это защита растения от механических повреждений, высыхания, проникновения микроорганизмов, а также обеспечение газообмена и регулируемого испарения воды.

Слайд 5: Покровные ткани

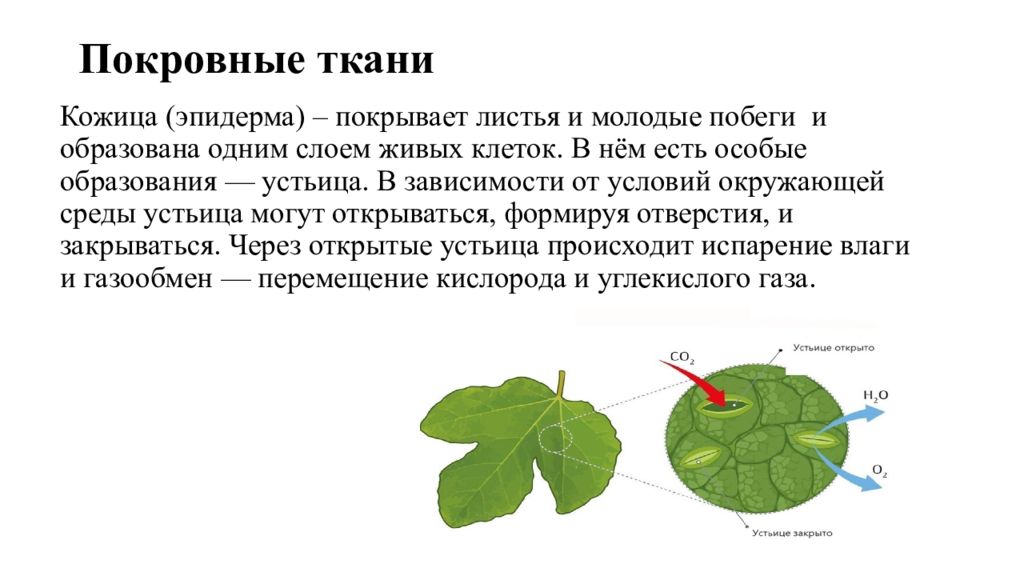

Кожица (эпидерма) – покрывает листья и молодые побеги и образована одним слоем живых клеток. В нём есть особые образования — устьица. В зависимости от условий окружающей среды устьица могут открываться, формируя отверстия, и закрываться. Через открытые устьица происходит испарение влаги и газообмен — перемещение кислорода и углекислого газа.

Слайд 6: Покровные ткани

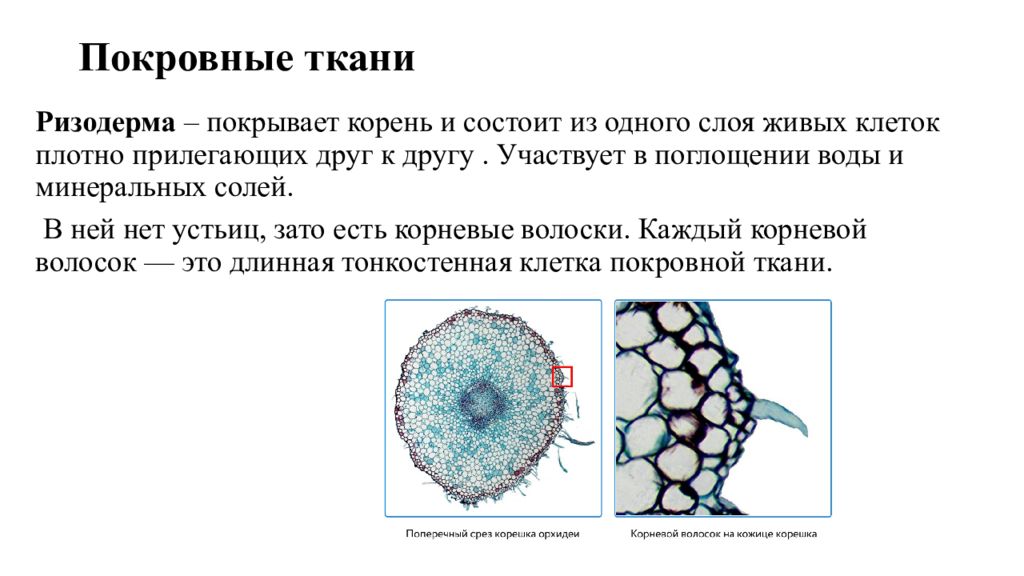

Ризодерма – покрывает корень и состоит из одного слоя живых клеток плотно прилегающих друг к другу. Участвует в поглощении воды и минеральных солей. В ней нет устьиц, зато есть корневые волоски. Каждый корневой волосок — это длинная тонкостенная клетка покровной ткани.

Слайд 7: Покровные ткани

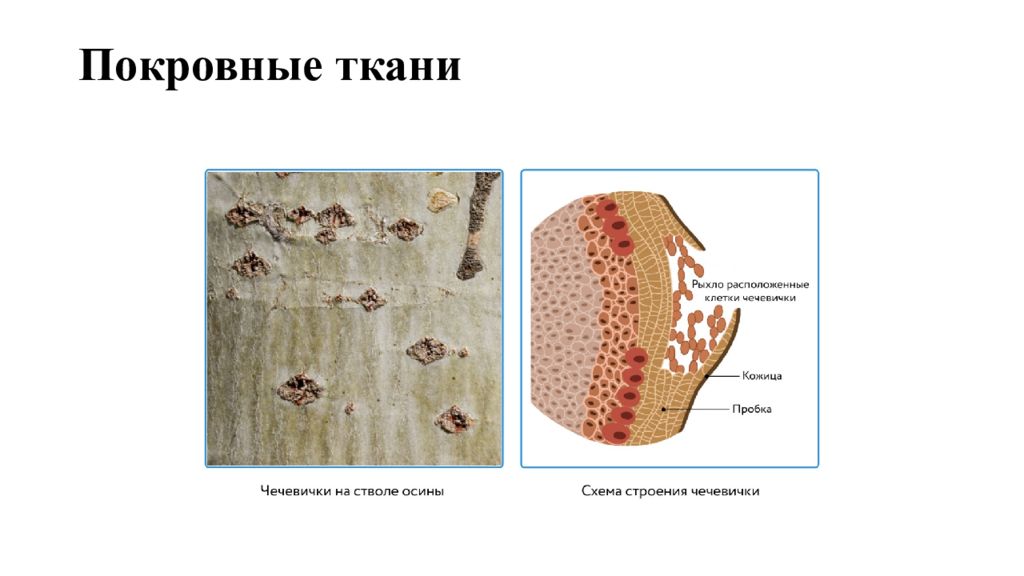

Перидерма – вторичная покровная ткань корня и стебля, образующаяся при одревеснении. Состоит из пробки, клетки которой откладываются наружу и отмирают после созревания. Таким образом, слой пробки состоит преимущественно из мёртвых клеток. Эти клетки имеют толстую клеточную стенку, пропитанную жироподобным веществом, поэтому слой пробковых клеток практически не пропускает воду и воздух. Для обеспечения газообмена в пробке есть чечевички — бугорки, заполненные тонкостенными, рыхло расположенными округлыми клетками. Чечевички хорошо видны на молодых ветвях в виде бородавочек или штрихов.

Слайд 9: Покровные ткани

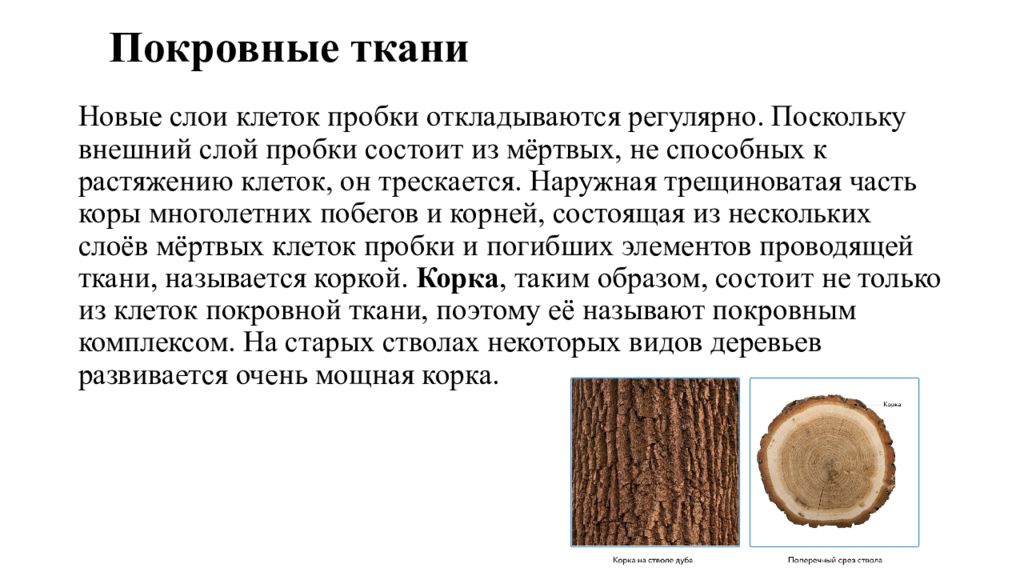

Новые слои клеток пробки откладываются регулярно. Поскольку внешний слой пробки состоит из мёртвых, не способных к растяжению клеток, он трескается. Наружная трещиноватая часть коры многолетних побегов и корней, состоящая из нескольких слоёв мёртвых клеток пробки и погибших элементов проводящей ткани, называется коркой. Корка, таким образом, состоит не только из клеток покровной ткани, поэтому её называют покровным комплексом. На старых стволах некоторых видов деревьев развивается очень мощная корка.

Слайд 10: Образовательные ткани (меристемы)

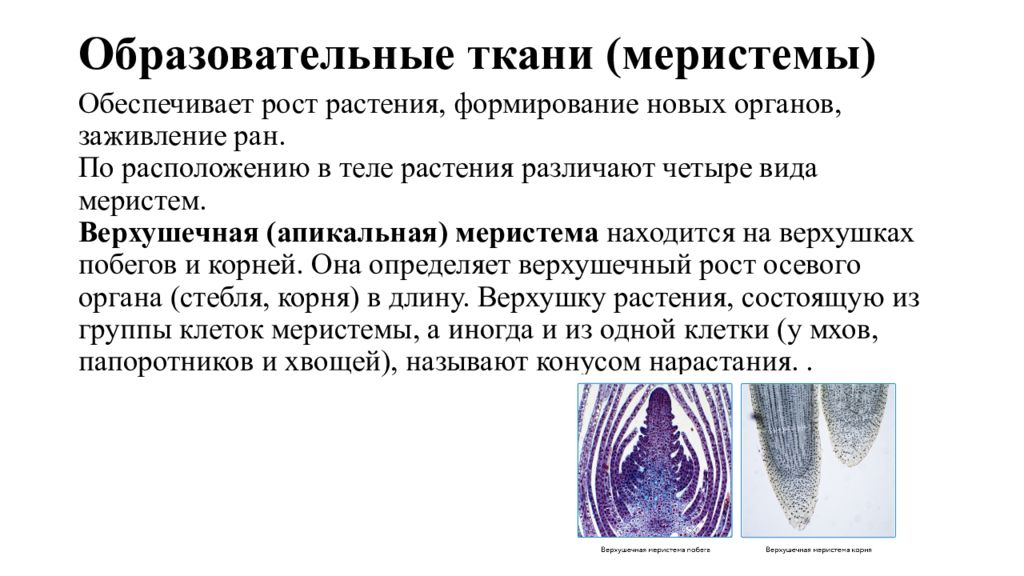

О беспечивает рост растения, формирование новых органов, заживление ран. По расположению в теле растения различают четыре вида меристем. Верхушечная (апикальная) меристема находится на верхушках побегов и корней. Она определяет верхушечный рост осевого органа (стебля, корня) в длину. Верхушку растения, состоящую из группы клеток меристемы, а иногда и из одной клетки (у мхов, папоротников и хвощей), называют конусом нарастания. .

Слайд 11: Образовательные ткани (меристемы)

Вставочная ( интеркалярная ) меристема находится у основания междоузлий побегов, в нижней части междоузлия стебля злаков и у основания молодых листьев. Она определяет рост осевых органов в длину за счёт удлинения, вытягивания их частей.

Слайд 12: Образовательные ткани (меристемы)

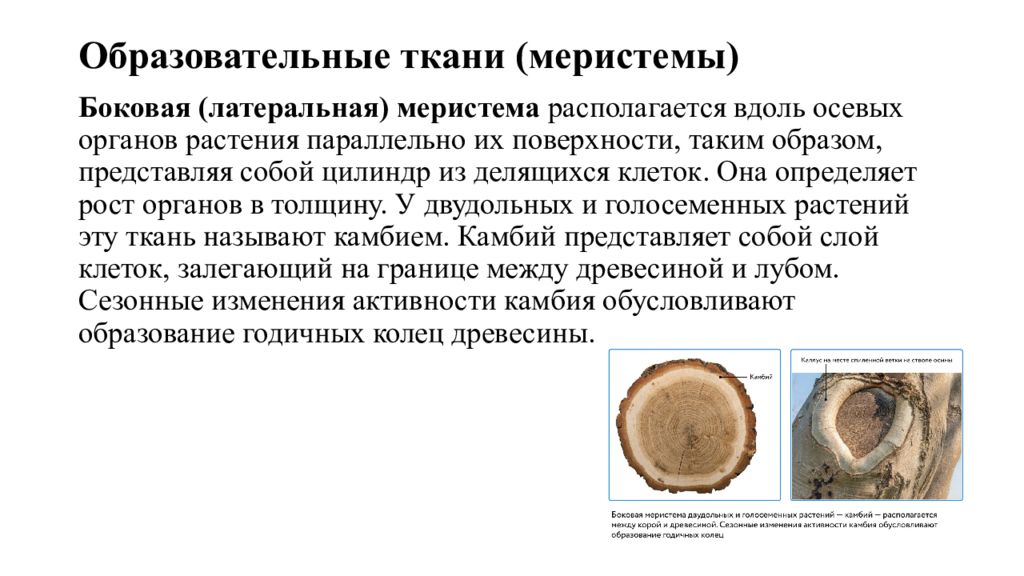

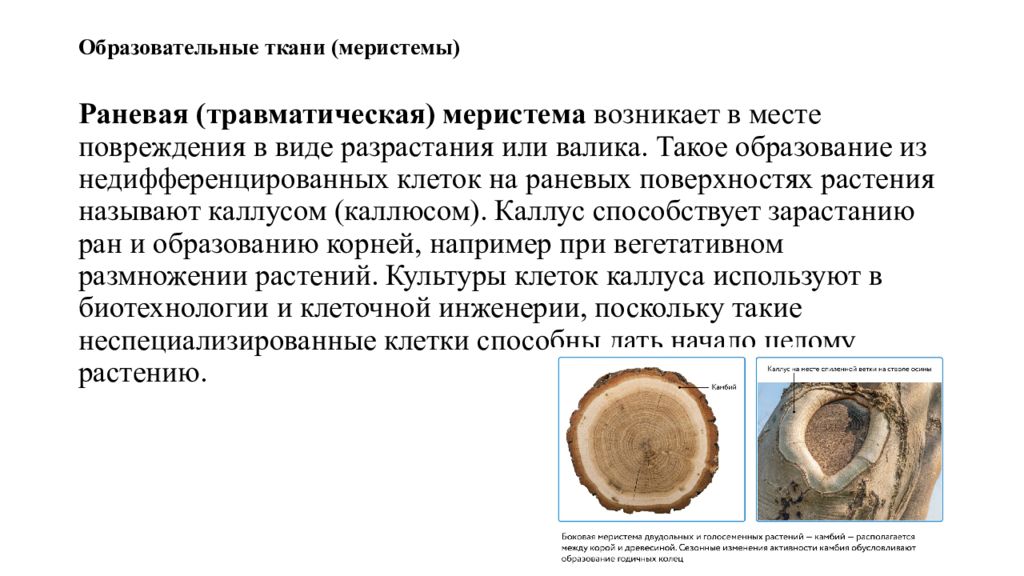

Боковая (латеральная) меристема располагается вдоль осевых органов растения параллельно их поверхности, таким образом, представляя собой цилиндр из делящихся клеток. Она определяет рост органов в толщину. У двудольных и голосеменных растений эту ткань называют камбием. Камбий представляет собой слой клеток, залегающий на границе между древесиной и лубом. Сезонные изменения активности камбия обусловливают образование годичных колец древесины.

Слайд 13: Образовательные ткани (меристемы)

Раневая (травматическая) меристема возникает в месте повреждения в виде разрастания или валика. Такое образование из недифференцированных клеток на раневых поверхностях растения называют каллусом (каллюсом). Каллус способствует зарастанию ран и образованию корней, например при вегетативном размножении растений. Культуры клеток каллуса используют в биотехнологии и клеточной инженерии, поскольку такие неспециализированные клетки способны дать начало целому растению.

Слайд 14: Механические ткани

Механическая ткань образует каркас растительного организма, служит его опорой и придаёт прочность органам. Клетки этой ткани имеют сильно утолщённую клеточную стенку; они могут быть живыми или мёртвыми. Степень развития механических тканей различна у разных видов растений и зависит от условий обитания и размеров растения. Механические ткани слабо развиты у травянистых водных и прибрежных растений, но зато хорошо развиты у растений засушливых местообитаний и древесных форм. Клетки механической ткани присутствуют во всех органах растения, но наиболее многочисленны в стеблях, корнях, черешках и жилках листьев, оболочках семян и плодов.

Слайд 15: Механические ткани

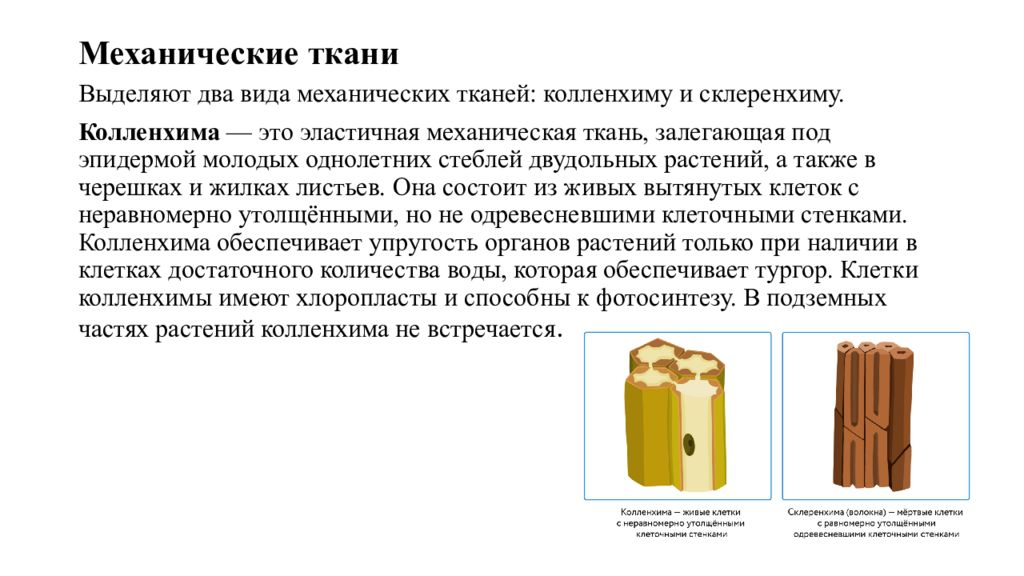

Выделяют два вида механических тканей: колленхиму и склеренхиму. Колленхима — это эластичная механическая ткань, залегающая под эпидермой молодых однолетних стеблей двудольных растений, а также в черешках и жилках листьев. Она состоит из живых вытянутых клеток с неравномерно утолщёнными, но не одревесневшими клеточными стенками. Колленхима обеспечивает упругость органов растений только при наличии в клетках достаточного количества воды, которая обеспечивает тургор. Клетки колленхимы имеют хлоропласты и способны к фотосинтезу. В подземных частях растений колленхима не встречается.

Слайд 16: Механические ткани

Склеренхима состоит из мёртвых клеток с равномерно утолщёнными одревесневшими клеточными стенками. Одревеснение — это процесс пропитывания клеточной стенки особым веществом — лигнином. Склеренхима не так эластична, как колленхима, она обеспечивает прочность всего тела растений. Различают два типа склеренхимных клеток — волокна и склереиды. Волокнами называют длинные мёртвые клетки, собранные в тяжи или пучки, например лубяные волокна и волокна древесины. Склереиды, или каменистые клетки, — это мёртвые компактные клетки разнообразной формы (округлой, звёздчатой, палочковидной). Склереиды присутствуют в скорлупе орехов, косточек вишни, центральной части плодов груши.

Слайд 18: Проводящие ткани

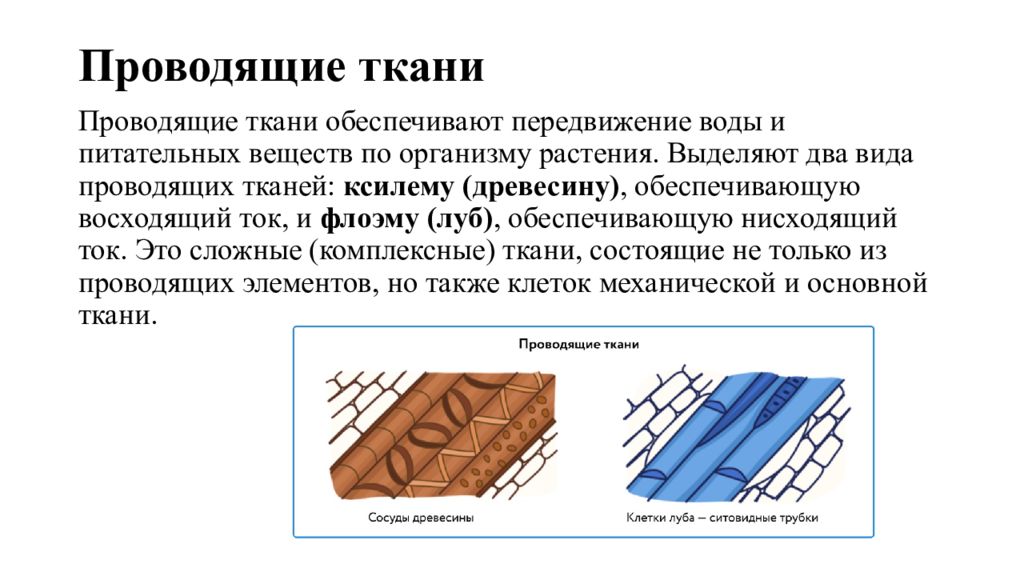

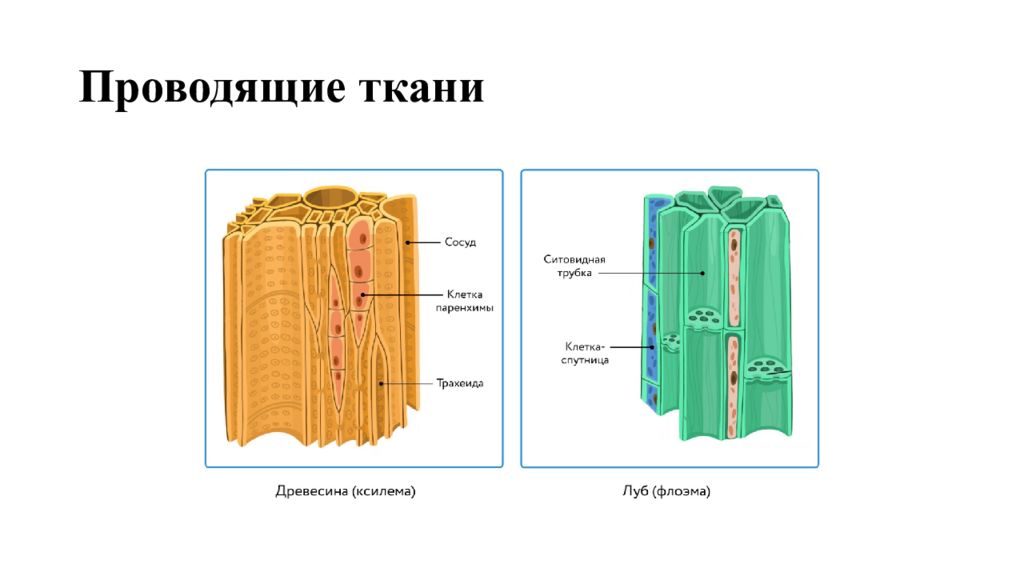

Проводящие ткани обеспечивают передвижение воды и питательных веществ по организму растения. Выделяют два вида проводящих тканей: ксилему (древесину), обеспечивающую восходящий ток, и флоэму (луб), обеспечивающую нисходящий ток. Это сложные (комплексные) ткани, состоящие не только из проводящих элементов, но также клеток механической и основной ткани.

Слайд 19: Проводящие ткани

По ксилеме осуществляется транспорт воды и минеральных веществ от корней к стеблю листьям. Она образована мертвыми клетками. В её состав входят трахеиды и/или сосуды, клетки паренхимы и механической ткани. Трахеиды — это мёртвые клетки. Они вытянуты в длину, с утолщёнными оболочками и скошенными концами. В местах вертикальных контактов клеток имеются поры, через которые вода и растворённые вещества проникают из одной трахеиды в другую. У папоротников, хвощей, плаунов и голосеменных растений трахеиды являются единственным видом проводящих элементов ксилемы. У покрытосеменных (цветковых) растений кроме трахеид есть сосуды.

Слайд 20: Проводящие ткани

Сосуды — длинные полые трубки, образованные из расположенных друг над другом мёртвых толстостенных клеток, между которыми разрушены поперечные перегородки. По сосудам растворы перемещаются от корней к другим органам растения быстрее, чем по трахеидам. По флоэме органические вещества, произведённые в процессе фотосинтеза, перемещаются от листьев к другим органам. В её состав входят собственно проводящие элементы — ситовидные клетки, а также клетки-спутницы, клетки паренхимы и клетки механической ткани. Ситовидные трубки — это ряды расположенных друг над другом вытянутых живых клеток, они проходят по всей длине растения. В этих клетках отсутствуют ядра, рибосомы и комплекс Гольджи, мембрана вакуоли разрушается и клеточный сок смешивается с цитоплазмой. Поперечные перегородки — места контакта двух клеток — имеют множество сквозных отверстий и напоминают сито.

Слайд 22: Проводящие ткани

Рядом с ситовидными трубками расположены клетки-спутницы, они примыкают к их боковым стенкам. Это типичные клетки основной ткани (паренхимы), их функция — обеспечение жизнедеятельности безъядерных ситовидных клеток. У голосеменных растений клетки-спутницы отсутствуют, но их функцию выполняют особые альбуминоидные клетки. Ксилема и флоэма тесно взаимодействуют друг с другом и обычно образуют в органах растения особые тканевые комплексы — проводящие пучки.

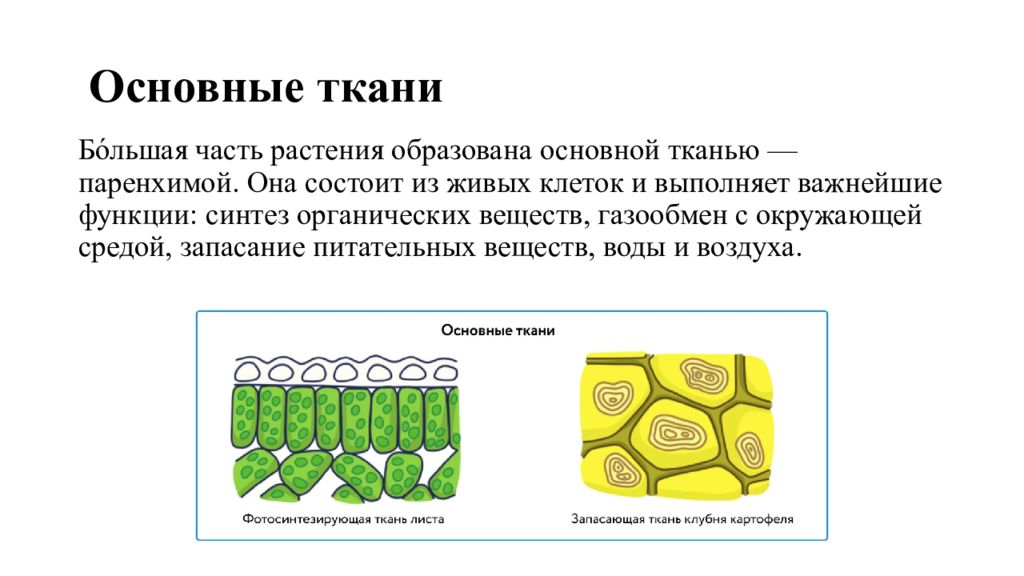

Слайд 23: Основные ткани

Бо́льшая часть растения образована основной тканью — паренхимой. Она состоит из живых клеток и выполняет важнейшие функции: синтез органических веществ, газообмен с окружающей средой, запасание питательных веществ, воды и воздуха.

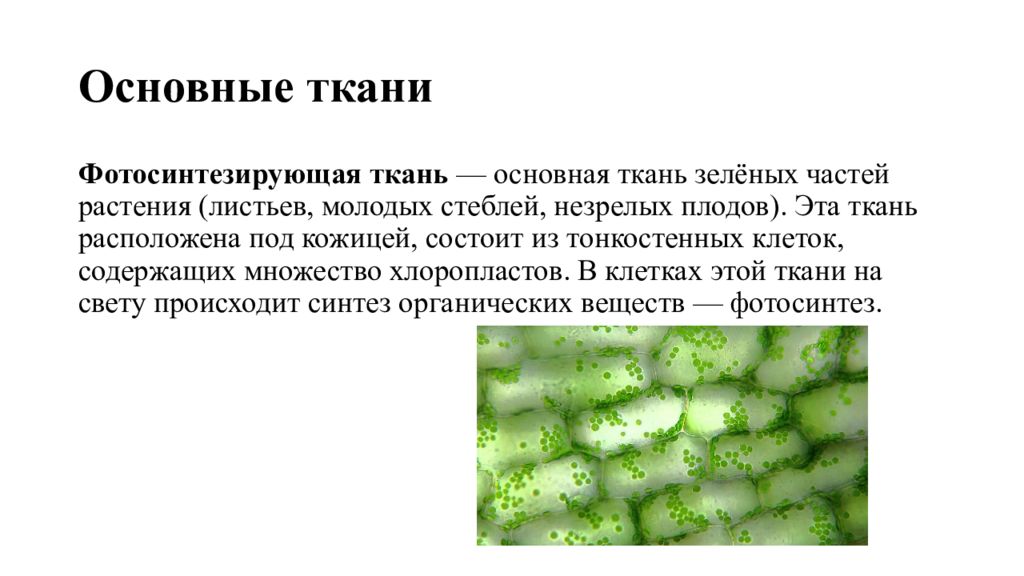

Слайд 24: Основные ткани

Фотосинтезирующая ткань — основная ткань зелёных частей растения (листьев, молодых стеблей, незрелых плодов). Эта ткань расположена под кожицей, состоит из тонкостенных клеток, содержащих множество хлоропластов. В клетках этой ткани на свету происходит синтез органических веществ — фотосинтез.

Слайд 25: Основные ткани

Запасающая ткань — ткань, преобладающая в зрелых плодах и семенах, сердцевине стеблей и корней, в луковицах, клубнях и корневищах. В клетках этой ткани откладываются запасные питательные вещества (крахмал, сахара, белки, жиры), которые впоследствии используются растением в процессе жизнедеятельности.

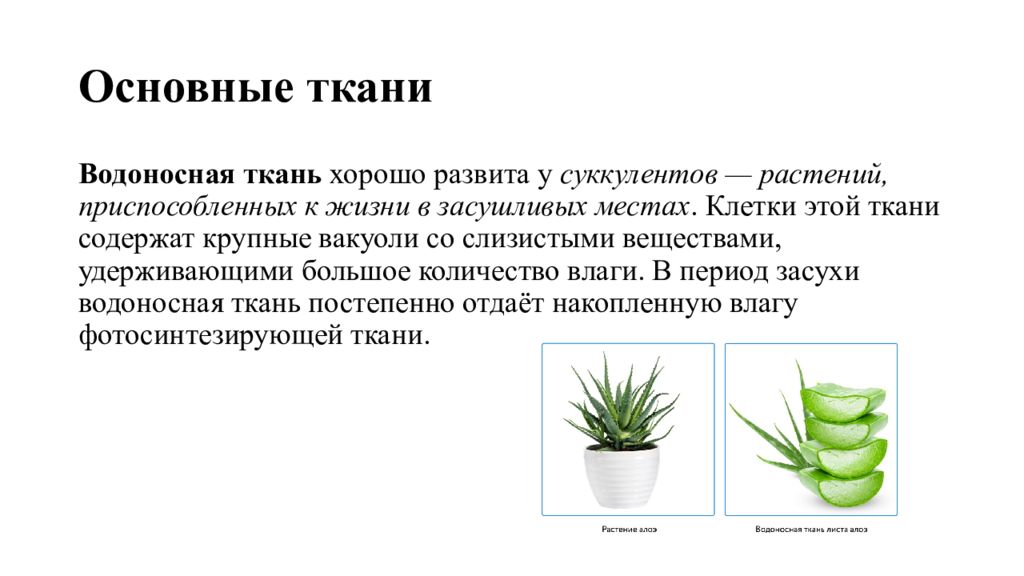

Слайд 26: Основные ткани

Водоносная ткань хорошо развита у суккулентов — растений, приспособленных к жизни в засушливых местах. Клетки этой ткани содержат крупные вакуоли со слизистыми веществами, удерживающими большое количество влаги. В период засухи водоносная ткань постепенно отдаёт накопленную влагу фотосинтезирующей ткани.

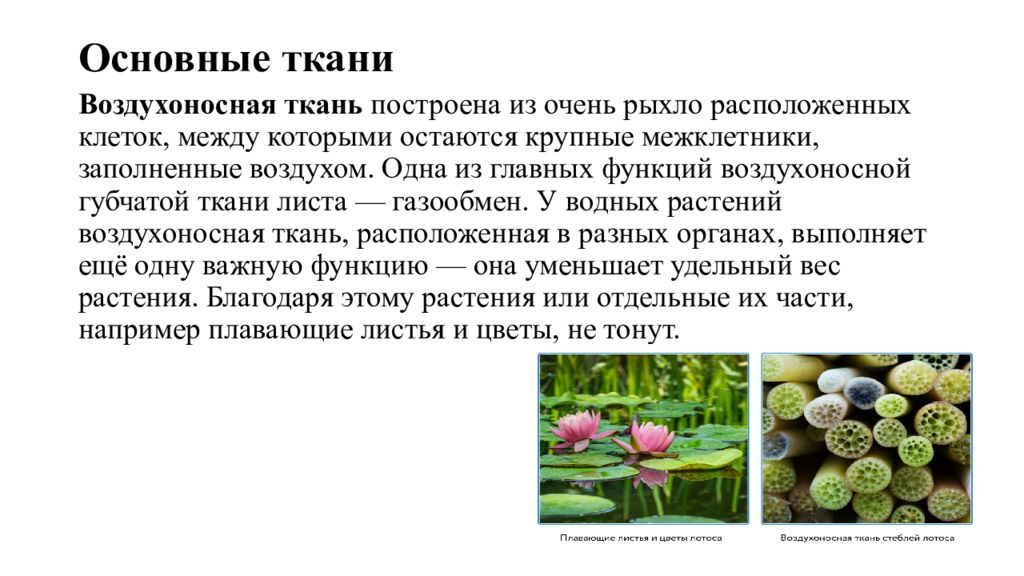

Слайд 27: Основные ткани

Воздухоносная ткань построена из очень рыхло расположенных клеток, между которыми остаются крупные межклетники, заполненные воздухом. Одна из главных функций воздухоносной губчатой ткани листа — газообмен. У водных растений воздухоносная ткань, расположенная в разных органах, выполняет ещё одну важную функцию — она уменьшает удельный вес растения. Благодаря этому растения или отдельные их части, например плавающие листья и цветы, не тонут.

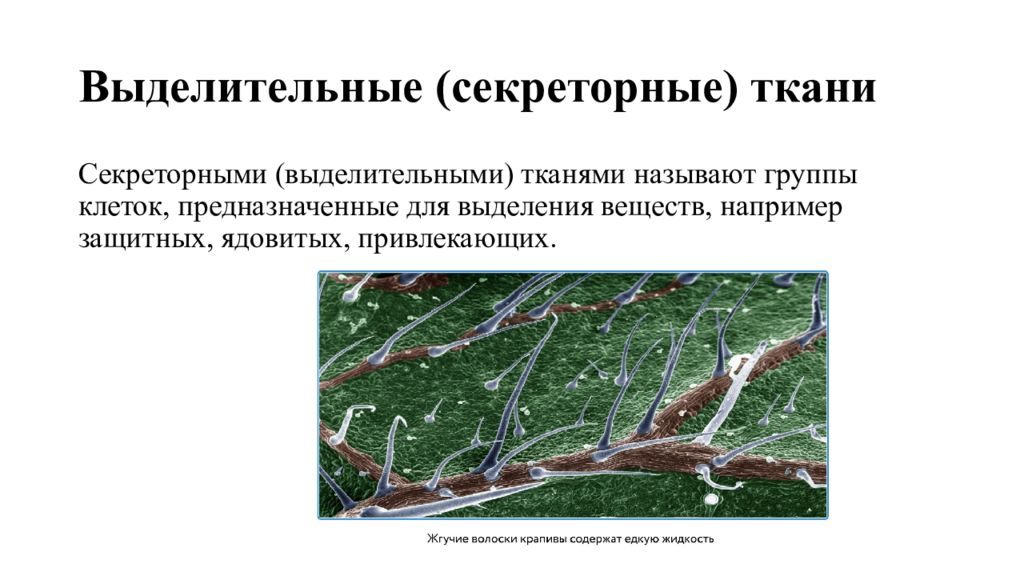

Слайд 28: Выделительные (секреторные) ткани

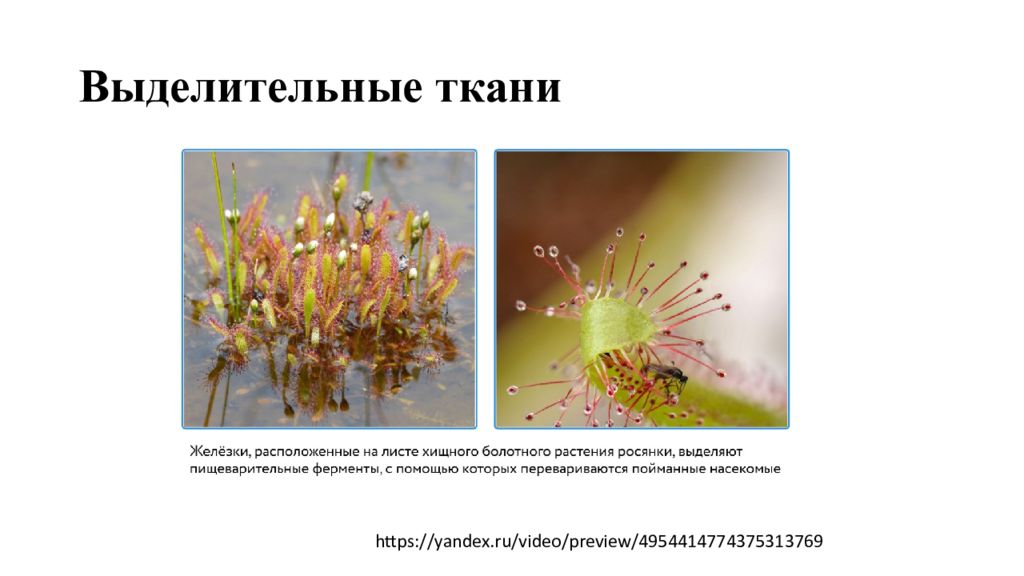

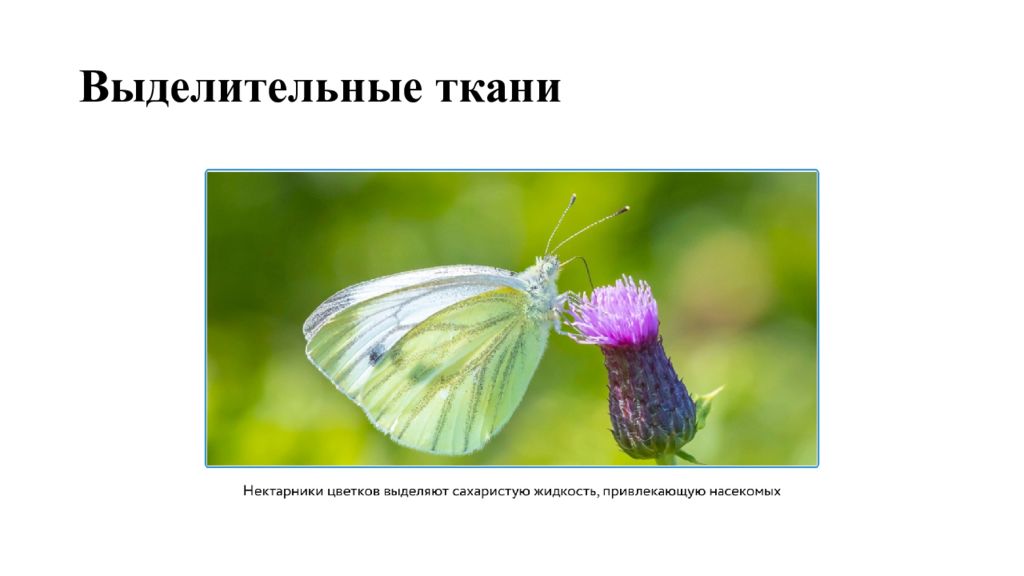

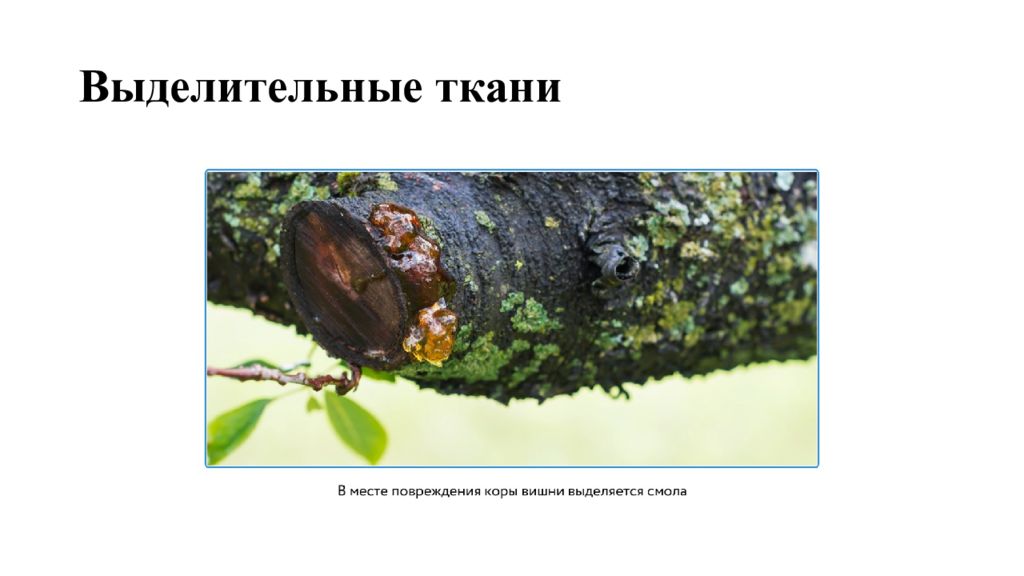

Секреторными (выделительными) тканями называют группы клеток, предназначенные для выделения веществ, например защитных, ядовитых, привлекающих.

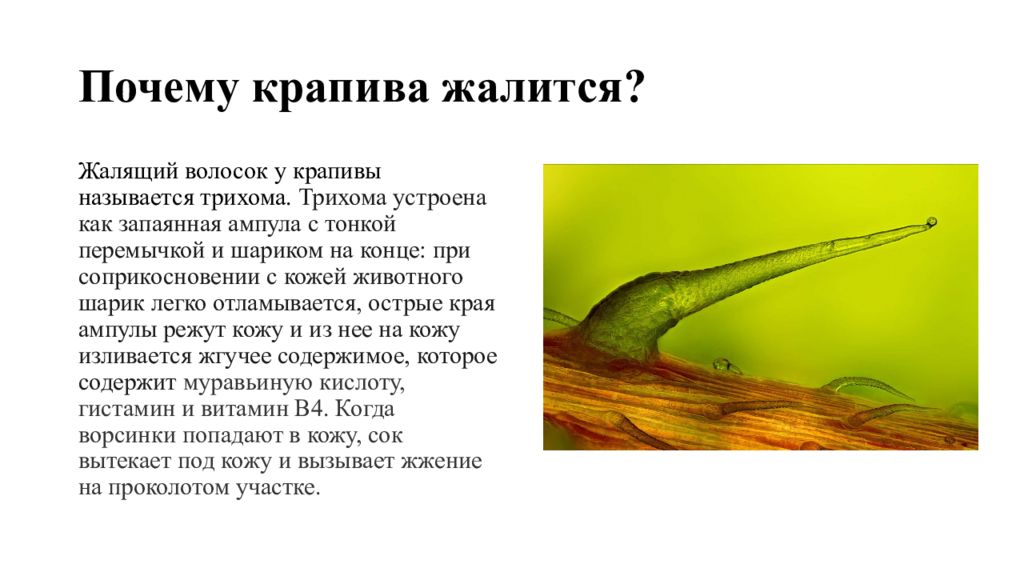

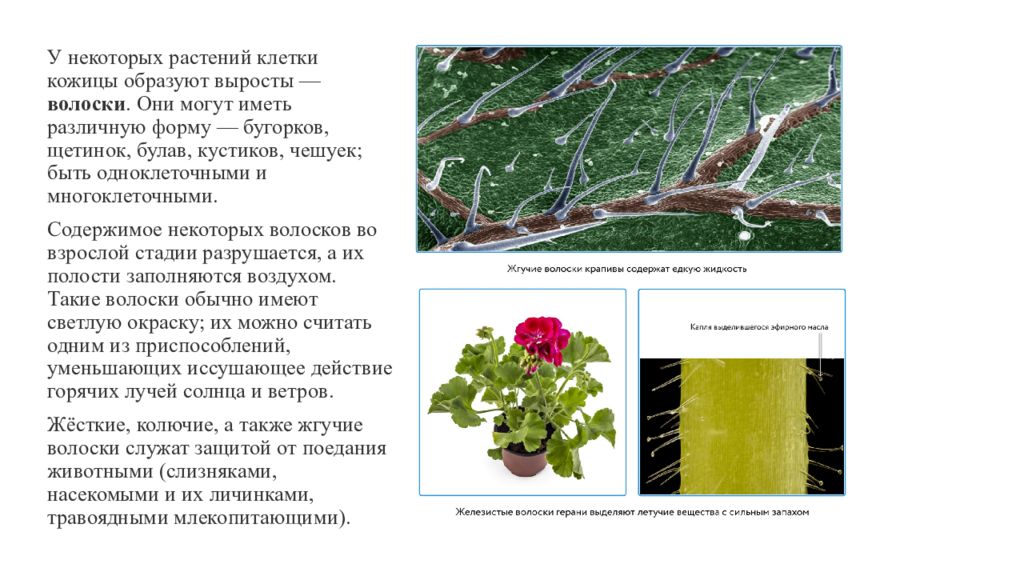

Слайд 29: Почему крапива жалится?

Жалящий волосок у крапивы называется трихома. Трихома устроена как запаянная ампула с тонкой перемычкой и шариком на конце: при соприкосновении с кожей животного шарик легко отламывается, острые края ампулы режут кожу и из нее на кожу изливается жгучее содержимое, которое содержит муравьиную кислоту, гистамин и витамин B4. Когда ворсинки попадают в кожу, сок вытекает под кожу и вызывает жжение на проколотом участке.

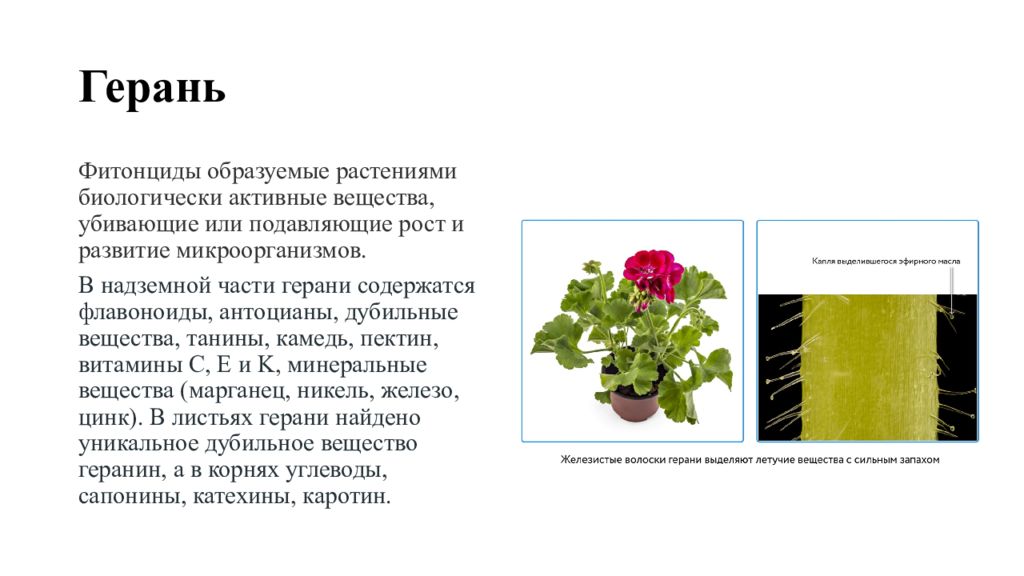

Слайд 30: Герань

Фитонциды образуемые растениями биологически активные вещества, убивающие или подавляющие рост и развитие микроорганизмов. В надземной части герани содержатся флавоноиды, антоцианы, дубильные вещества, танины, камедь, пектин, витамины C, E и K, минеральные вещества (марганец, никель, железо, цинк). В листьях герани найдено уникальное дубильное вещество геранин, а в корнях углеводы, сапонины, катехины, каротин.

Слайд 31: Выделительные ткани

https://yandex.ru/video/preview/4954414774375313769

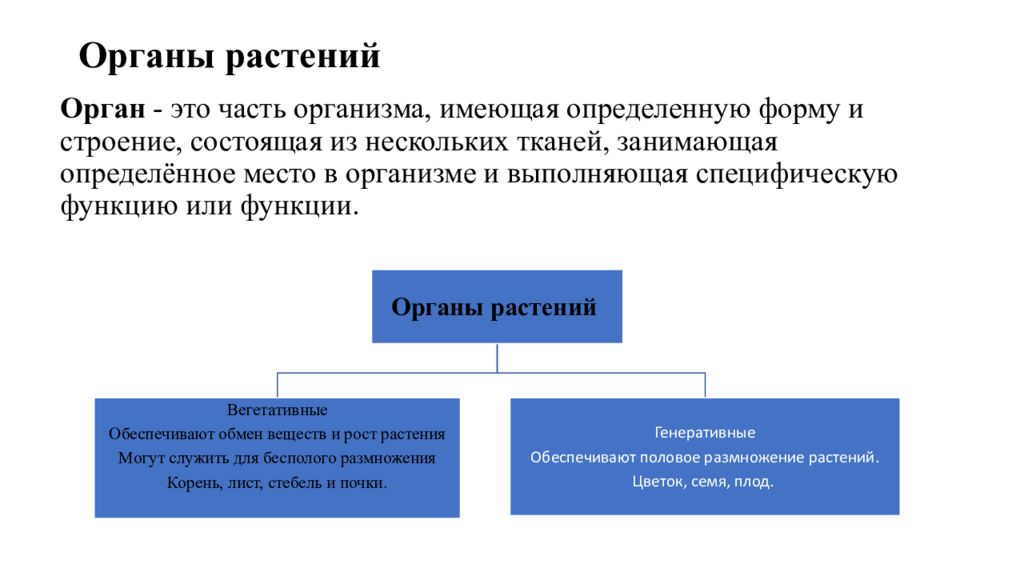

Слайд 34: Органы растений

Орган - это часть организма, имеющая определенную форму и строение, состоящая из нескольких тканей, занимающая определённое место в организме и выполняющая специфическую функцию или функции.

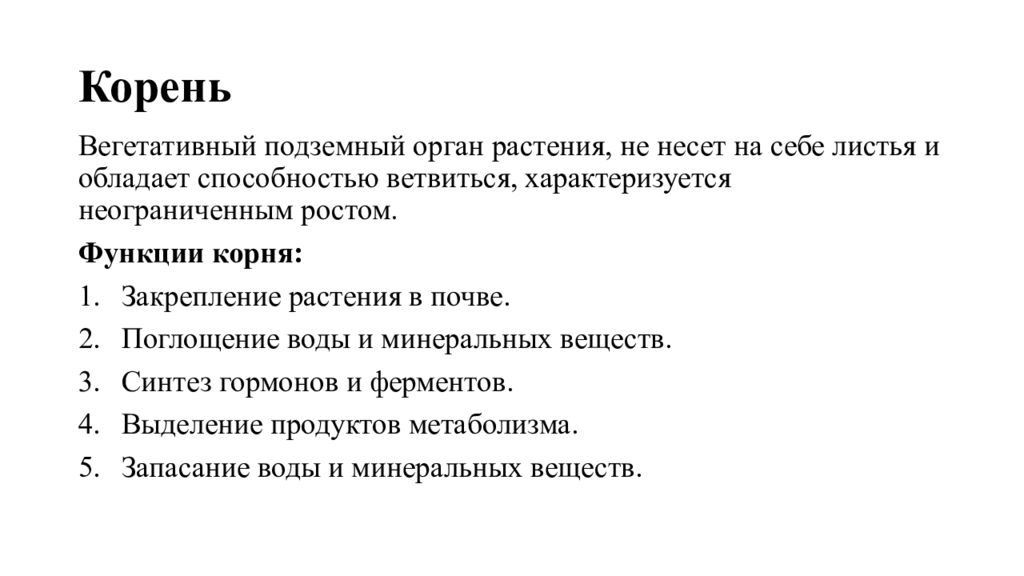

Слайд 35: Корень

Вегетативный подземный орган растения, не несет на себе листья и обладает способностью ветвиться, характеризуется неограниченным ростом. Функции корня: Закрепление растения в почве. Поглощение воды и минеральных веществ. Синтез гормонов и ферментов. Выделение продуктов метаболизма. Запасание воды и минеральных веществ.

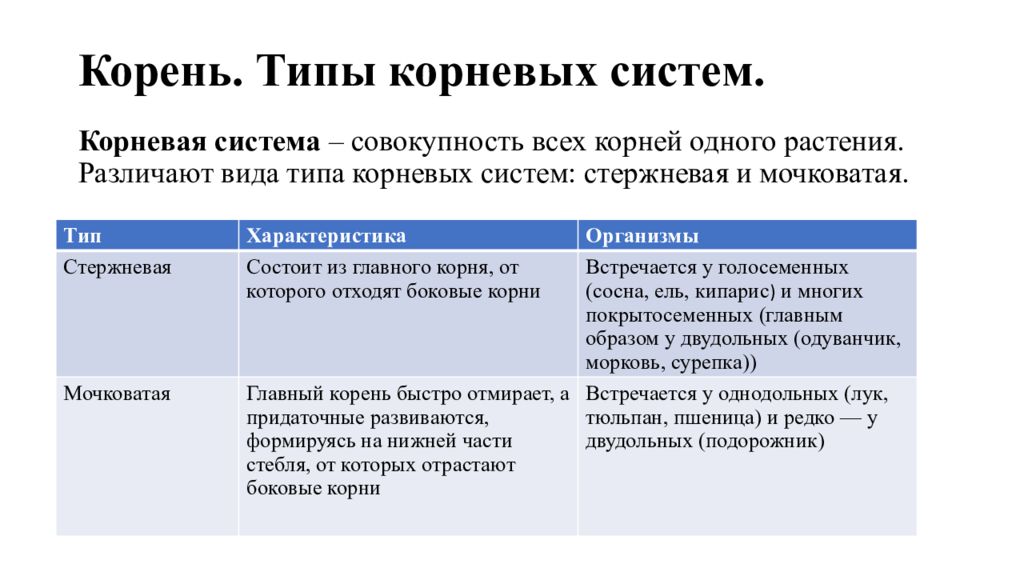

Слайд 36: Корень. Типы корневых систем

Корневая система – совокупность всех корней одного растения. Различают вида типа корневых систем: стержневая и мочковатая. Тип Характеристика Организмы Стержневая Состоит из главного корня, от которого отходят боковые корни Встречается у голосеменных ( сосна, ель, кипарис ) и многих покрытосеменных (главным образом у двудольных ( одуванчик, морковь, сурепка)) Мочковатая Главный корень быстро отмирает, а придаточные развиваются, формируясь на нижней части стебля, от которых отрастают боковые корни Встречается у однодольных (лук, тюльпан, пшеница) и редко — у двудольных (подорожник)

Слайд 37: Корень. Типы корневых систем

1 – 4 стержневая корневая система; 5 - мочковатая

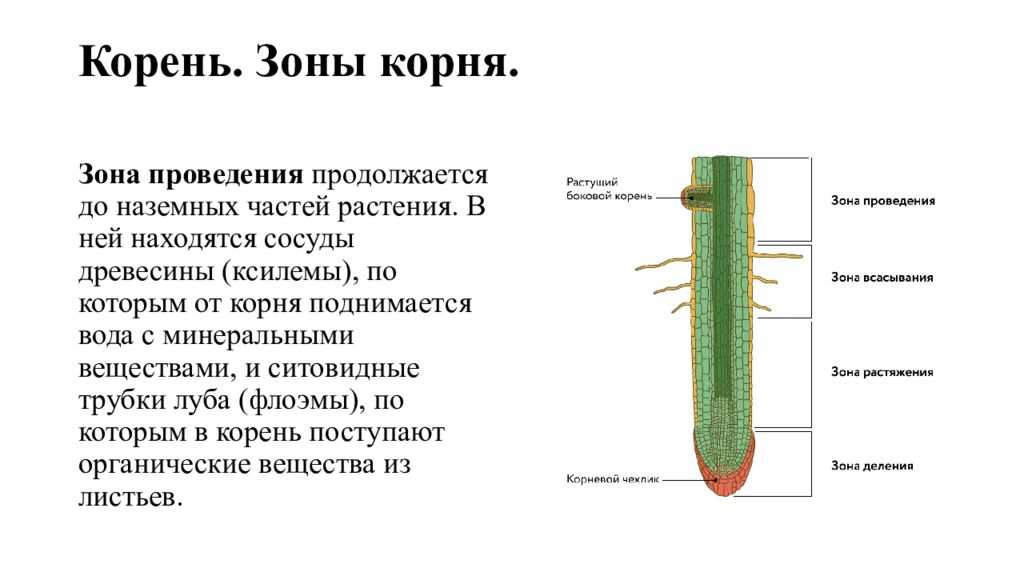

Слайд 38: Корень. Зоны корня

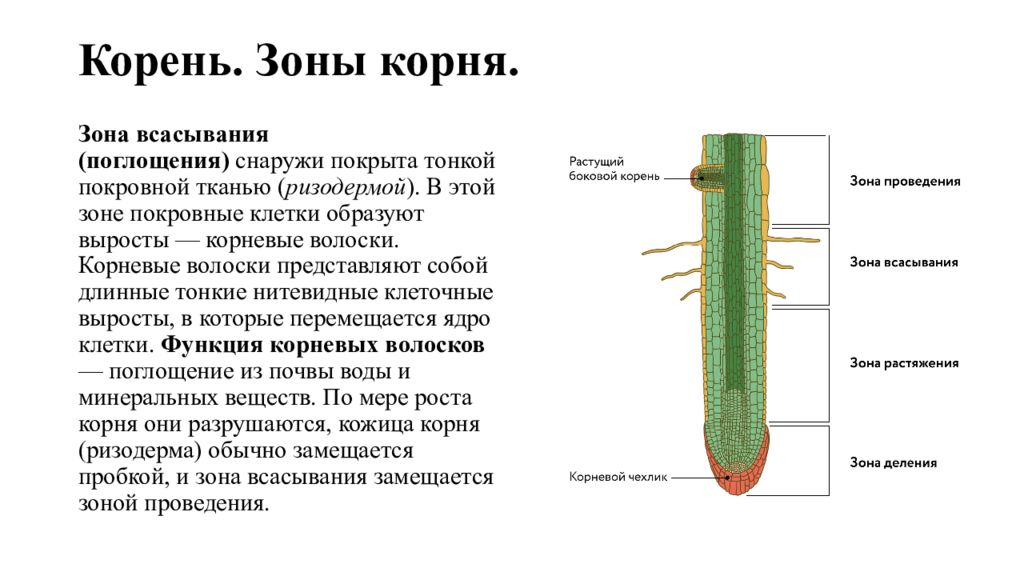

Корневой чехлик. Функции этой структуры — защита зоны деления и облегчение проникновения корня в почву за счёт образования слизи разрушающимися наружными клетками чехлика. Зона деления состоит из мелких постоянно делящихся клеток верхушечной меристемы. Эта зона находится на кончиках всех корней растения. Благодаря верхушечной меристеме осуществляется рост корня в длину.

Слайд 39: Корень. Зоны корня

Зона растяжения (роста) состоит из клеток, вытягивающихся в длину, благодаря чему происходит удлинение корня. В этой же зоне начинается дифференцировка клеток по строению и функциям. Поверхностные клетки превращаются в клетки кожицы корня ( ризодермы, эпиблемы). В центральной части корня формируются клетки проводящих тканей.

Слайд 40: Корень. Зоны корня

Зона всасывания (поглощения) снаружи покрыта тонкой покровной тканью ( ризодермой ). В этой зоне покровные клетки образуют выросты — корневые волоски. Корневые волоски представляют собой длинные тонкие нитевидные клеточные выросты, в которые перемещается ядро клетки. Функция корневых волосков — поглощение из почвы воды и минеральных веществ. По мере роста корня они разрушаются, кожица корня ( ризодерма ) обычно замещается пробкой, и зона всасывания замещается зоной проведения.

Слайд 41: Корень. Зоны корня

Зона проведения продолжается до наземных частей растения. В ней находятся сосуды древесины (ксилемы), по которым от корня поднимается вода с минеральными веществами, и ситовидные трубки луба (флоэмы), по которым в корень поступают органические вещества из листьев.

Слайд 42: Пикировка

Пикировка — удаление кончика главного корня у сеянцев — производится растениеводами с целью прекращения роста главного корня и усиления роста боковых корней. Общая площадь корневого питания при этом увеличивается, рост надземной части приостанавливается, следовательно, рассада меньше вытягивается и формирует более сильные растения.

Слайд 43: Стебель - осевая часть побега

Функции: Транспортная. Двустороннее передвижение веществ (от корней к листья, от листьев к другим органам). Запасающая. Запас питательных веществ и воды (кактусы). Защитная. Служит для защиты растений от поедания животными (колючки боярышника). Опорная. Он поддерживает надземные части растения, такие как листья, цветки и плоды, и обеспечивает их размещение на оптимальной высоте для получения света и взаимодействия с опылителями.

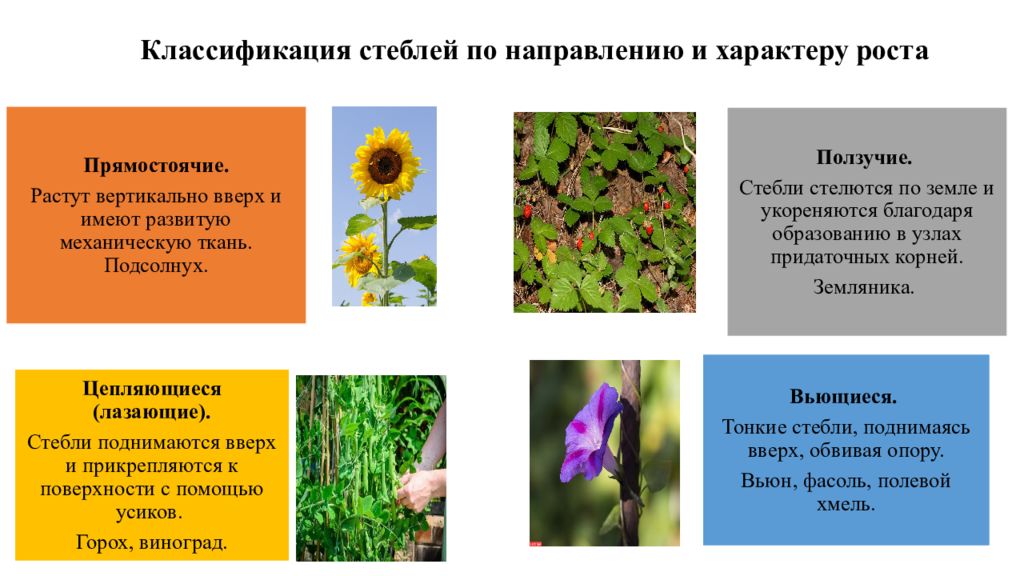

Слайд 44: Классификация стебелей

По расположению относительно уровня почвы: Надземные Подземные ( это побег, который находится под землёй и видоизменился для хранения запасных веществ, а также выполняет функцию размножения и помогает растению переждать неблагоприятный период). Виды подземных побегов: Корневище. Внешне похоже на корень, но имеет узлы, междоузлия, а также листья и почки. Листья недоразвитые, чешуевидной формы. В узлах развиваются придаточные корни. Примеры растений с корневищем: пырей, ирис, пион, мать-и-мачеха, спаржа, ландыш.

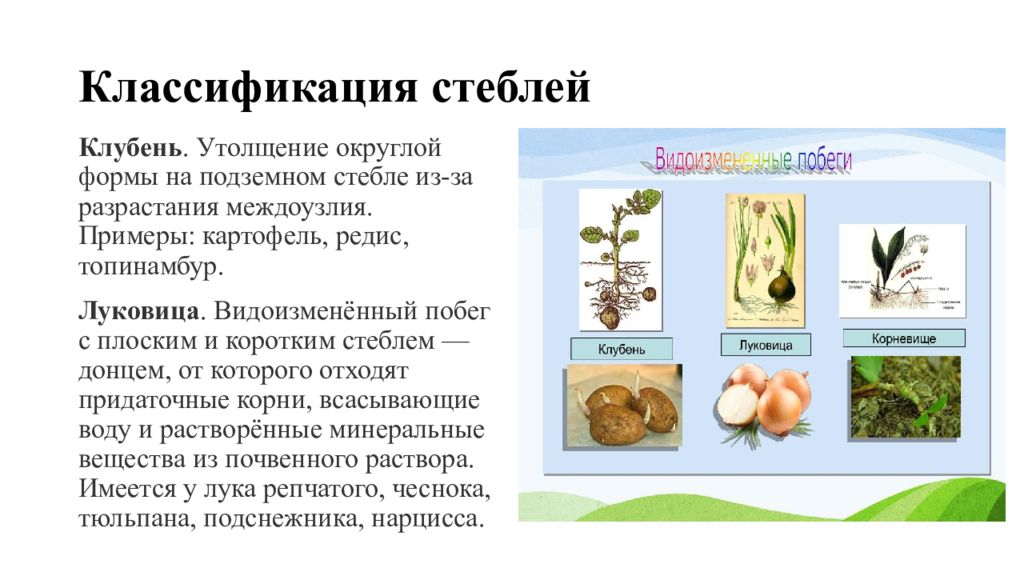

Слайд 45: Классификация стеблей

Клубень. Утолщение округлой формы на подземном стебле из-за разрастания междоузлия. Примеры: картофель, редис, топинамбур. Луковица. Видоизменённый побег с плоским и коротким стеблем — донцем, от которого отходят придаточные корни, всасывающие воду и растворённые минеральные вещества из почвенного раствора. Имеется у лука репчатого, чеснока, тюльпана, подснежника, нарцисса.

Слайд 46: Классификация стеблей

По степени одревеснения: Травянистые Деревянистые Ствол – главный многолетний стебель дерева. Стебли кустарников называют стволиками.

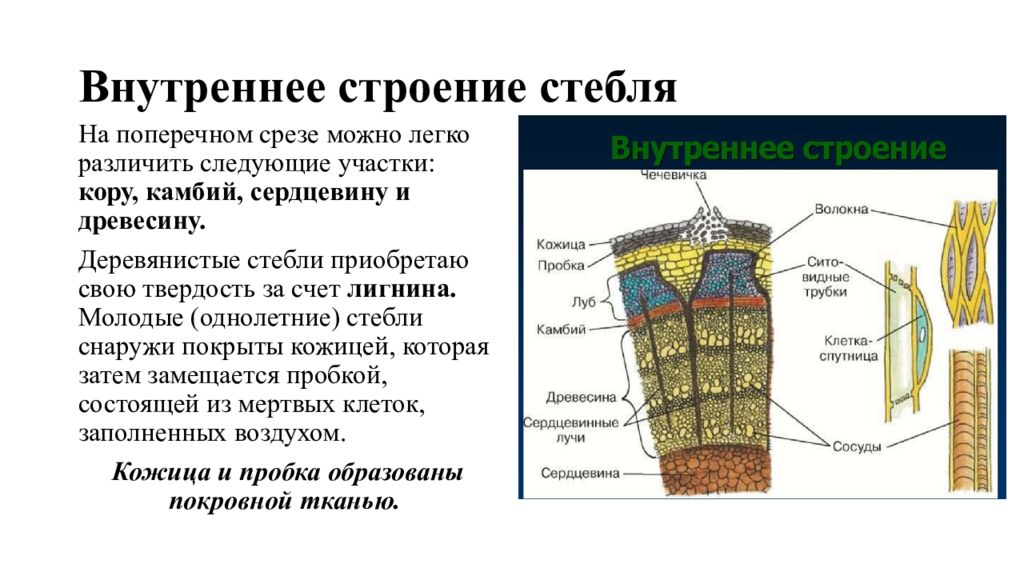

Слайд 48: Внутреннее строение стебля

На поперечном срезе можно легко различить следующие участки: кору, камбий, сердцевину и древесину. Деревянистые стебли приобретаю свою твердость за счет лигнина. Молодые (однолетние) стебли снаружи покрыты кожицей, которая затем замещается пробкой, состоящей из мертвых клеток, заполненных воздухом. Кожица и пробка образованы покровной тканью.

Слайд 49: Лист

Вегетативный орган растения, обладающий ограниченным ростом. Функция: Фотосинтез Газообмен Транспирация

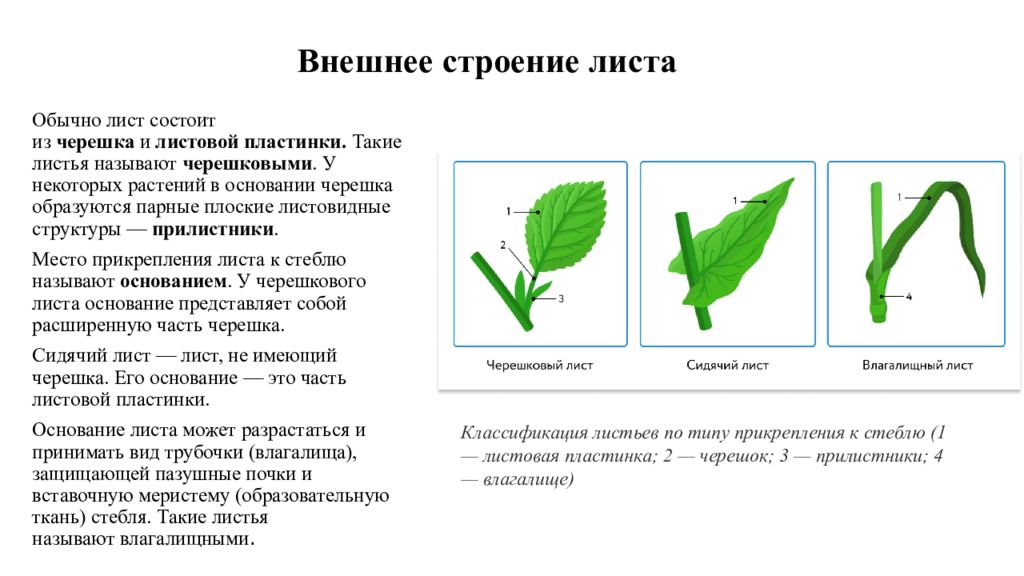

Слайд 50: Внешнее строение листа

Обычно лист состоит из черешка и листовой пластинки. Такие листья называют черешковыми. У некоторых растений в основании черешка образуются парные плоские листовидные структуры — прилистники. Место прикрепления листа к стеблю называют основанием. У черешкового листа основание представляет собой расширенную часть черешка. Сидячий лист — лист, не имеющий черешка. Его основание — это часть листовой пластинки. Основание листа может разрастаться и принимать вид трубочки (влагалища), защищающей пазушные почки и вставочную меристему (образовательную ткань) стебля. Такие листья называют влагалищными. Классификация листьев по типу прикрепления к стеблю (1 — листовая пластинка; 2 — черешок; 3 — прилистники; 4 — влагалище)

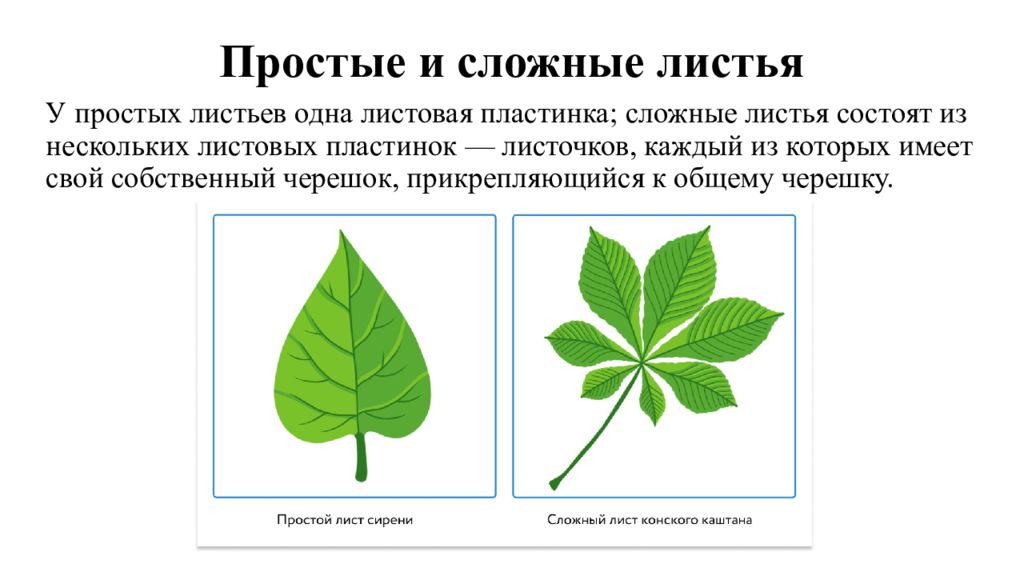

Слайд 51: Простые и сложные листья

У простых листьев одна листовая пластинка; сложные листья состоят из нескольких листовых пластинок — листочков, каждый из которых имеет свой собственный черешок, прикрепляющийся к общему черешку.

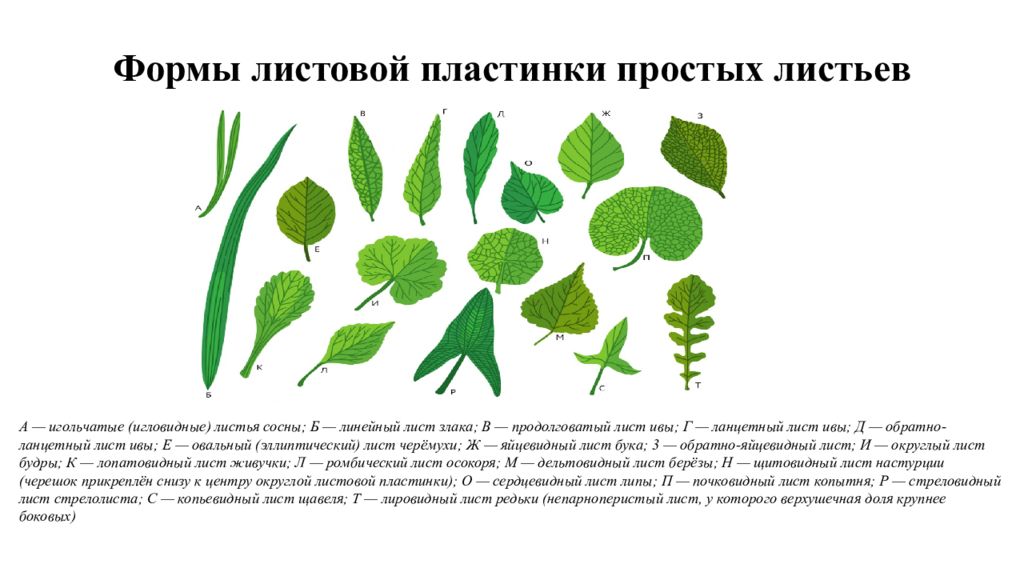

Слайд 52: Формы листовой пластинки простых листьев

А — игольчатые (игловидные) листья сосны; Б — линейный лист злака; В — продолговатый лист ивы; Г — ланцетный лист ивы; Д — обратно-ланцетный лист ивы; Е — овальный (эллиптический) лист черёмухи; Ж — яйцевидный лист бука; 3 — обратно-яйцевидный лист; И — округлый лист будры; К — лопатовидный лист живучки; Л — ромбический лист осокоря; М — дельтовидный лист берёзы; Н — щитовидный лист настурции (черешок прикреплён снизу к центру округлой листовой пластинки); О — сердцевидный лист липы; П — почковидный лист копытня; Р — стреловидный лист стрелолиста; С — копьевидный лист щавеля; Т — лировидный лист редьки (непарноперистый лист, у которого верхушечная доля крупнее боковых)

Слайд 53: Форма края листовой пластинки

Форма края листовой пластинки: 1 — цельнокрайный ; 2 — реснитчатый; 3 — пильчатый; 4 — зубчатый; 5 — струговидный; 6 — городчатый; 7 — волнистый; 8 — выемчатый

Слайд 54: Расчленение листовой пластинки

В зависимости от степени расчленения листовой пластинки можно выделить несколько типов простых листьев. Если рассечённость края не превышает одной четверти ширины полупластинки, то листья называют цельными. Если же надрезанность пластинки больше, то листья называются расчленёнными или рассечёнными. Рассечение может быть перистым и пальчатым. По степени расчленения листовой пластинки различают лопастные листья — выемки не доходят до половины полупластинки (дуб, клён остролистный); раздельные листья — выемки заходят глубже половины полупластинки (одуванчик; герань); рассечённые листья — выемки достигают главной жилки листа (картофель, лапчатка гусиная).

Слайд 55: Расчленение листовой пластинки

Расчленение листовой пластинки: 1 — перисто-лопастный; 2 — перисто-раздельный; 3 — перисто-рассечённый; 4 — пальчато-лопастный; 5 — пальчато-раздельный; 6 — пальчато-рассечённый

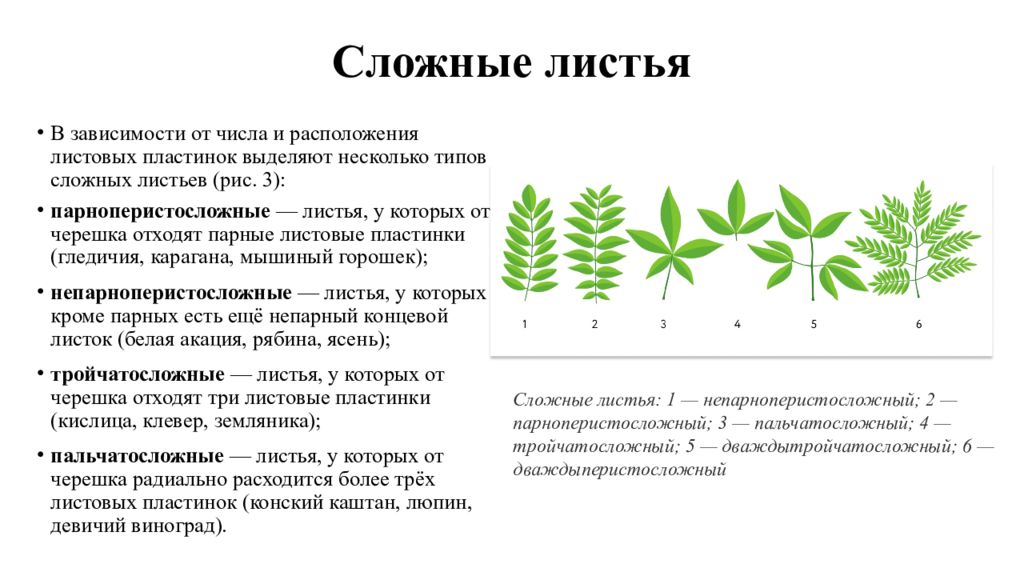

Слайд 56: Сложные листья

В зависимости от числа и расположения листовых пластинок выделяют несколько типов сложных листьев (рис. 3): парноперистосложные — листья, у которых от черешка отходят парные листовые пластинки (гледичия, карагана, мышиный горошек); непарноперистосложные — листья, у которых кроме парных есть ещё непарный концевой листок (белая акация, рябина, ясень); тройчатосложные — листья, у которых от черешка отходят три листовые пластинки (кислица, клевер, земляника); пальчатосложные — листья, у которых от черешка радиально расходится более трёх листовых пластинок (конский каштан, люпин, девичий виноград). Сложные листья: 1 — непарноперистосложный ; 2 — парноперистосложный ; 3 — пальчатосложный ; 4 — тройчатосложный; 5 — дваждытройчатосложный ; 6 — дваждыперистосложный

Слайд 57: Жилкование листа

Жилки — это сосудисто-волокнистые пучки, осуществляющие транспорт веществ в листовой пластинке. Расположение жилок в листовой пластинке называют жилкованием.

Слайд 58: Жилкование листа

Параллельное и дуговидное (или дуговое) жилкование характерно для однодольных растений. В листовую пластинку входят сразу несколько жилок, которые проходят вдоль всего листа не пересекаясь. Если пластинка узкая, они идут параллельно друг другу ( пшеница, кукуруза ). Если же листовая пластинка широкая, жилки принимают дугообразную форму ( ландыш, лилия ). Пальчатое и перистое жилкование часто объединяют под названием сетчатое, оно характерно для двудольных растений. Бывают и исключения: листья подорожника, относящегося к двудольным, имеют дуговидно расположенные жилки, а листья вороньего глаза (однодольного растения) — перистое жилкование.

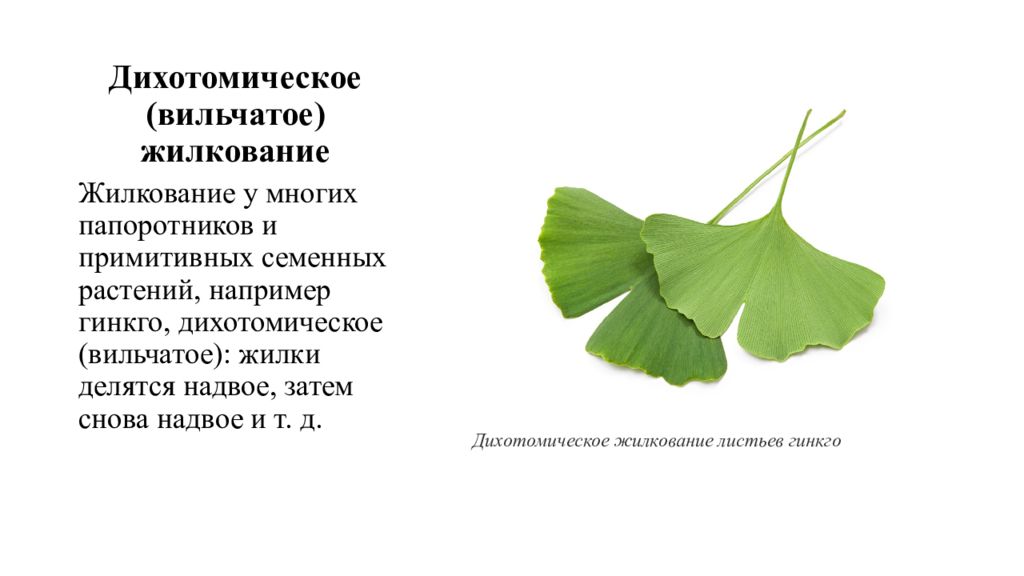

Слайд 59: Дихотомическое (вильчатое) жилкование

Жилкование у многих папоротников и примитивных семенных растений, например гинкго, дихотомическое (вильчатое): жилки делятся надвое, затем снова надвое и т. д. Дихотомическое жилкование листьев гинкго

Слайд 60: Ж илкование у хвойных растений

У большинства хвойных растений в листе проходит одна или несколько продольных, не связанных между собой жилок. Рис. Хвоя ели

Слайд 61: Внутреннее строение листа

Со всех сторон лист окружён покровной тканью — кожицей (эпидермой). Кожица состоит из одного слоя плотно сомкнутых живых клеток, межклетников между ними нет. Наружные стенки покровных клеток утолщены и выделяют особые воскоподобные вещества, образующие кутикулу. Основная функция покровных клеток и кутикулы— защита листа от повреждений, избыточного испарения (транспирации), проникновения вирусных частиц, бактерий, спор грибов. Кроме кожицы и кутикулы лист может быть покрыт сверху восковым слоем. Этот слой служит дополнительной защитой от излишнего испарения. Наличие и толщина слоёв кутикулы и воска зависят от условий среды обитания растений: чем суше и жарче климат, тем больше местных видов растений имеют восковой налёт на листьях. По этой же причине на верхней стороне листа кутикула и восковой налёт обычно толще, чем на нижней.

Слайд 62

У некоторых растений клетки кожицы образуют выросты — волоски. Они могут иметь различную форму — бугорков, щетинок, булав, кустиков, чешуек; быть одноклеточными и многоклеточными. Содержимое некоторых волосков во взрослой стадии разрушается, а их полости заполняются воздухом. Такие волоски обычно имеют светлую окраску; их можно считать одним из приспособлений, уменьшающих иссушающее действие горячих лучей солнца и ветров. Жёсткие, колючие, а также жгучие волоски служат защитой от поедания животными (слизняками, насекомыми и их личинками, травоядными млекопитающими).

Слайд 63: Внутреннее строение листа

Клетки кожицы не содержат хлорофилла, а следовательно, не способны к фотосинтезу. Однако они свободно пропускают солнечные лучи вглубь листа, к фотосинтезирующим клеткам основной ткани (паренхимы). Эпидермис практически непроницаем для газов. Газообмен и испарение воды (транспирация) осуществляются главным образом через устьица.

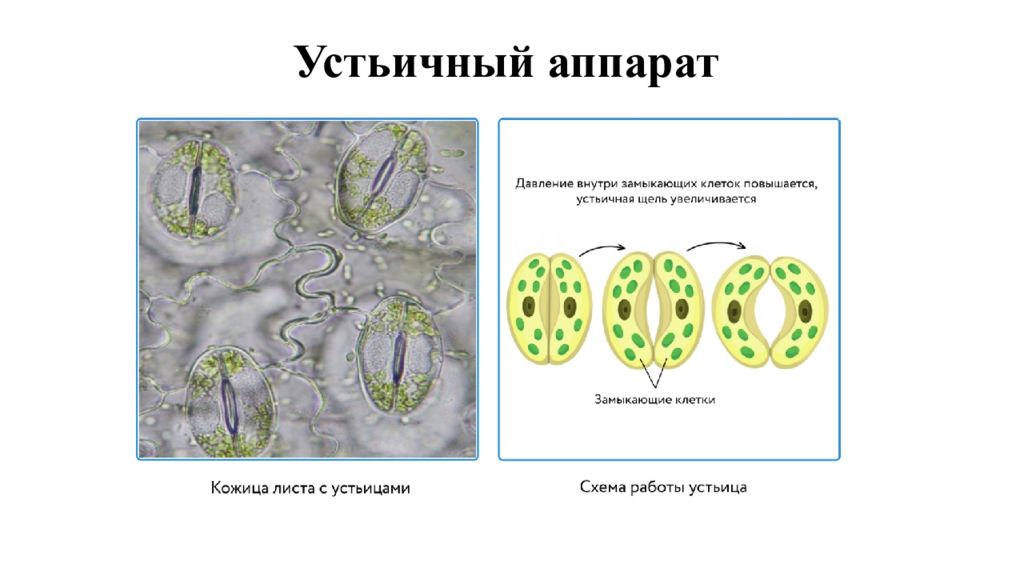

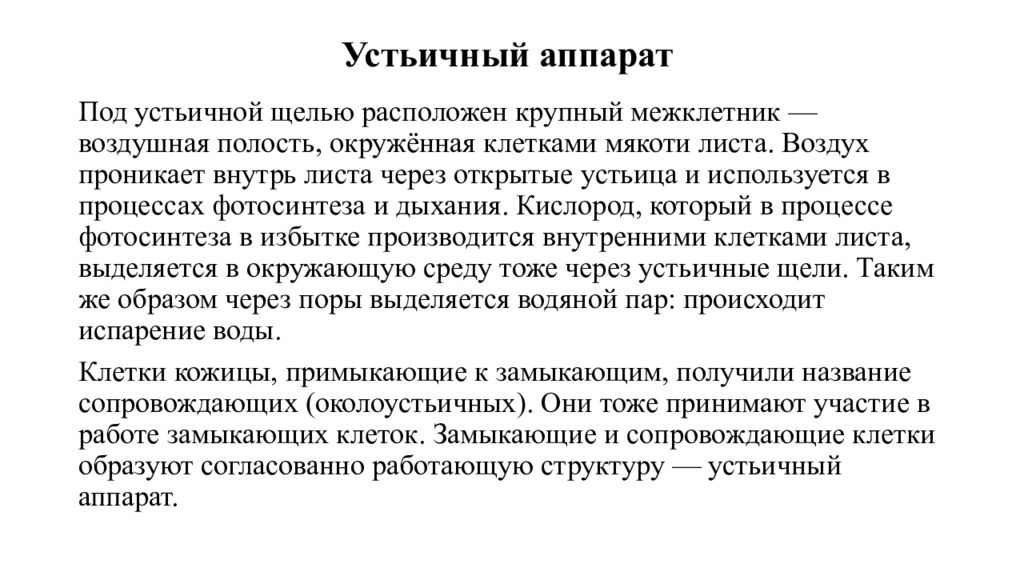

Слайд 64: Устьичный аппарат

Устьице — это пора в кожице листа. Оно состоит из пары замыкающих клеток, которые содержат хлоропласты и способны к фотосинтезу. Когда растение испытывает недостаток влаги, замыкающие клетки плотно прилегают друг к другу. Когда воды в замыкающих клетках много, они увеличиваются в объёме, их более тонкие стенки растягиваются сильнее, а более толстые втягиваются внутрь. Так между замыкающими клетками появляется отверстие. Оно называется устьичной щелью. Щель может расширяться и сужаться, регулируя испарение воды и газообмен.

Слайд 66: Устьичный аппарат

Под устьичной щелью расположен крупный межклетник — воздушная полость, окружённая клетками мякоти листа. Воздух проникает внутрь листа через открытые устьица и используется в процессах фотосинтеза и дыхания. Кислород, который в процессе фотосинтеза в избытке производится внутренними клетками листа, выделяется в окружающую среду тоже через устьичные щели. Таким же образом через поры выделяется водяной пар: происходит испарение воды. Клетки кожицы, примыкающие к замыкающим, получили название сопровождающих ( околоустьичных ). Они тоже принимают участие в работе замыкающих клеток. Замыкающие и сопровождающие клетки образуют согласованно работающую структуру — устьичный аппарат.

Слайд 67: Мезофилл — фотосинтезирующая ткань листа

Почти всё внутреннее пространство листа за исключением жилок занимает основная ткань (паренхима). Её ещё называют мезофиллом. Он обычно состоит из двух слоёв фотосинтезирующей ткани: столбчатой (палисадной) паренхимы и губчатой паренхимы. Столбчатый мезофилл, как правило, расположен под верхним слоем кожицы и состоит из вертикально вытянутых клеток, плотно прижатых друг к другу и содержащих большое количество хлорофилла. Столбчатый мезофилл является основной фотосинтезирующей тканью листа.

Слайд 69: Внутреннее строение листа

Губчатый мезофилл залегает ниже столбчатого и состоит из рыхло расположенных фотосинтезирующих клеток с большими межклетниками, которые способствуют свободному газообмену с внешней средой. Таким образом, через устьица и межклетники губчатого мезофилла углекислый газ поступает к клеткам столбчатого, а кислород, образующийся в процессе фотосинтеза, свободно выходит из листа в атмосферу. За счёт рыхлости губчатого мезофилла площадь поверхности его клеток значительно больше площади поверхности листа. Такое строение основной ткани способствует лучшему газообмену и высокой интенсивности фотосинтеза. У растений умеренной зоны, не испытывающих недостатка влаги, столбчатый мезофилл располагается с верхней стороны листа, а губчатый — с нижней. У засухоустойчивых растений степей и жарких пустынь столбчатый мезофилл располагается как с верхней, так и с нижней стороны листовой пластинки.

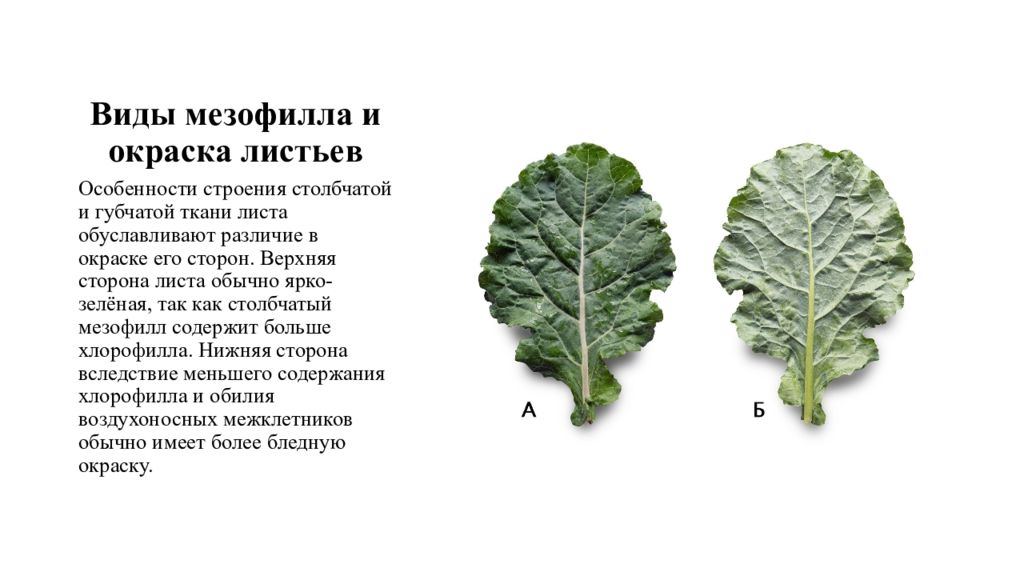

Слайд 70: Виды мезофилла и окраска листьев

Особенности строения столбчатой и губчатой ткани листа обуславливают различие в окраске его сторон. Верхняя сторона листа обычно ярко-зелёная, так как столбчатый мезофилл содержит больше хлорофилла. Нижняя сторона вследствие меньшего содержания хлорофилла и обилия воздухоносных межклетников обычно имеет более бледную окраску.

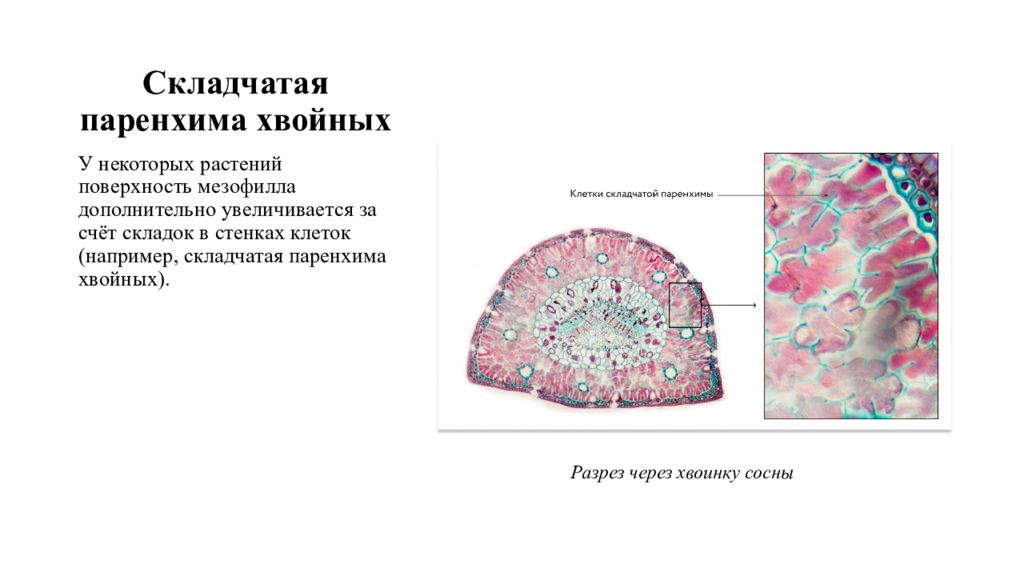

Слайд 71: Складчатая паренхима хвойных

У некоторых растений поверхность мезофилла дополнительно увеличивается за счёт складок в стенках клеток (например, складчатая паренхима хвойных). Разрез через хвоинку сосны

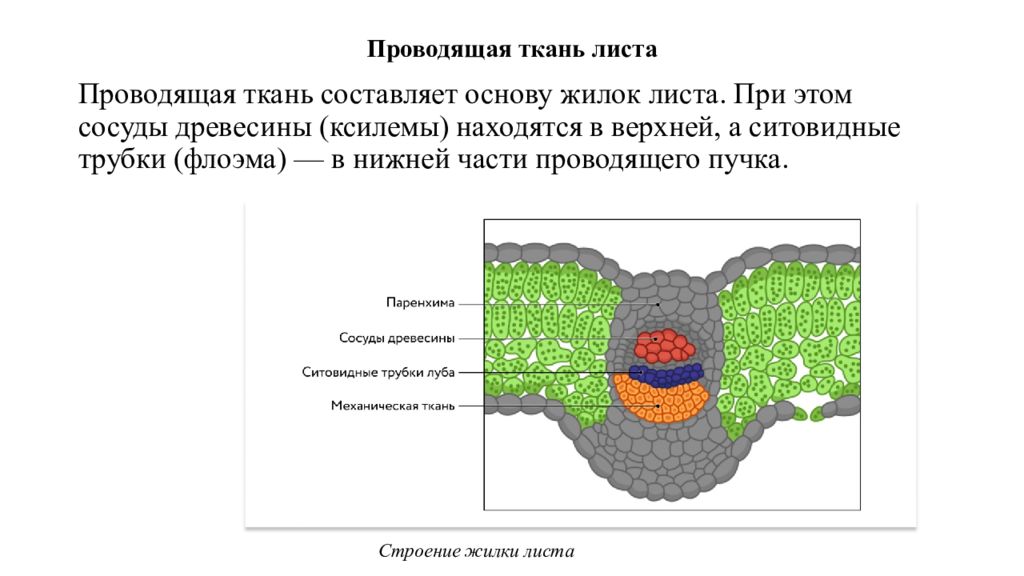

Слайд 72: Проводящая ткань листа

Проводящая ткань составляет основу жилок листа. При этом сосуды древесины (ксилемы) находятся в верхней, а ситовидные трубки (флоэма) — в нижней части проводящего пучка. Строение жилки листа

Слайд 73: Проводящая ткань листа

Сосудистые пучки непосредственно не контактируют с мякотью листа, а окружены клетками обкладки — слоем плотно сомкнутых клеток основной ткани (паренхимы). Эти клетки вытянуты вдоль жилок и не содержат хлорофилла. Опыты показали, что продукты фотосинтеза из губчатого мезофилла поступают сначала в клетки обкладки, а затем перемещаются по ним до ситовидных трубок. Кроме проводящей ткани в состав жилки входит механическая ткань: лубяные и древесинные волокна, придающие листовой пластинке прочность и упругость.

Слайд 74: Механическая ткань листа

Механическая ткань располагается в листе, главным образом в жилках и черешках, параллельно проводящим пучкам. Она может залегать или только снизу (под ситовидными трубками), или сверху и снизу в виде двух тяжей (над сосудами и под ситовидными трубками), или окружая сосудистый пучок со всех сторон. Механическая ткань образует каркас листа. Клетки этой ткани имеют утолщённую клеточную стенку; они могут быть живыми или мёртвыми. Её функция — механическая поддержка проводящих пучков и паренхимы листа, обеспечение его упругости и противостояния излому.

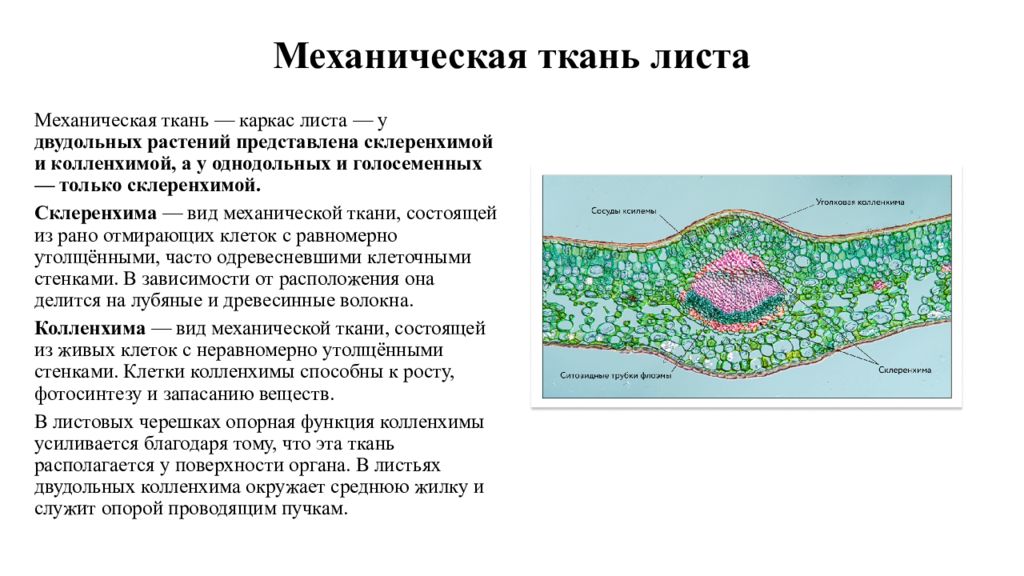

Слайд 75: Механическая ткань листа

Механическая ткань — каркас листа — у двудольных растений представлена склеренхимой и колленхимой, а у однодольных и голосеменных — только склеренхимой. Склеренхима — вид механической ткани, состоящей из рано отмирающих клеток с равномерно утолщёнными, часто одревесневшими клеточными стенками. В зависимости от расположения она делится на лубяные и древесинные волокна. Колленхима — вид механической ткани, состоящей из живых клеток с неравномерно утолщёнными стенками. Клетки колленхимы способны к росту, фотосинтезу и запасанию веществ. В листовых черешках опорная функция колленхимы усиливается благодаря тому, что эта ткань располагается у поверхности органа. В листьях двудольных колленхима окружает среднюю жилку и служит опорой проводящим пучкам.

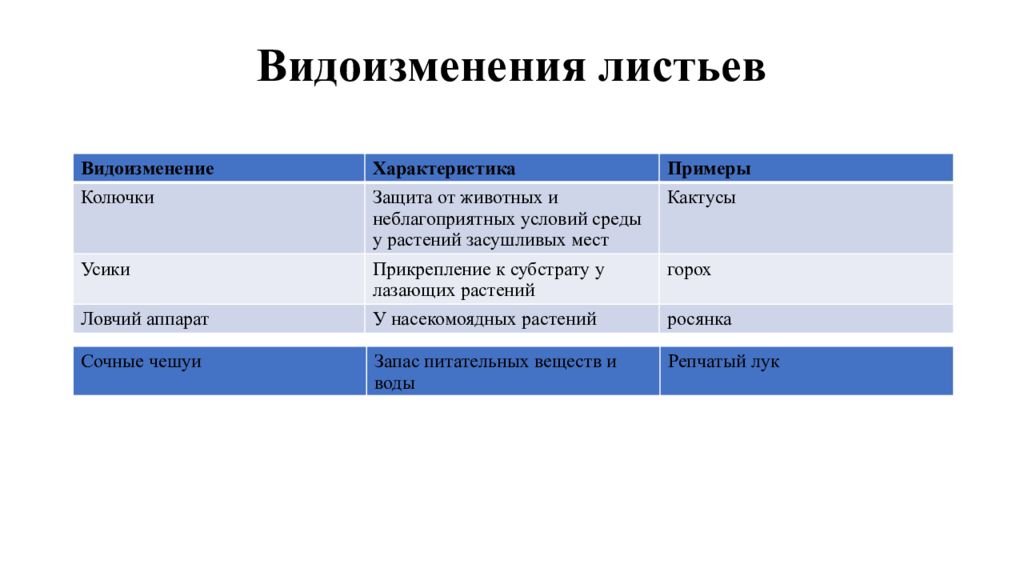

Слайд 76: Видоизменения листьев

Видоизменение Характеристика Примеры Колючки Защита от животных и неблагоприятных условий среды у растений засушливых мест Кактусы Усики Прикрепление к субстрату у лазающих растений горох Ловчий аппарат У насекомоядных растений росянка Сочные чешуи Запас питательных веществ и воды Репчатый лук

Последний слайд презентации: Ткани и органы высших растений: Почему опадают листья?

Это происходит из-за нехватки воды. Вода в грунте замерзает и не попадает в корни растений, в то же время с поверхности листа испаряется столько же воды, сколько и летом. Поэтому растения сбрасывают листву, чтобы не засохнуть.