Слайд 2: Травма глаза

Травма глаза - повреждение естественной структуры, нарушение нормального функционирования органа зрения, которое может привести к инвалидности пострадавшего (снижение зрения или слепота, функциональная гибель глазного яблока). Тяжелые травмы глаз чаще случаются у мужчин (90%), чем у женщин (10%). Около 60% повреждений органа зрения получают взрослые в возрасте до 40 лет; 22% травмированных составляют дети до 16 лет. 2

Слайд 3: Классификация по частоте встречаемости и причине возникновения

механические травмы, инородные тела глаза; контузии глаза и тупые травмы; ожоги глаз. 3

Слайд 4: Классификация по механизму возникновения

ранения; тупые травмы глаза (контузии, сотрясения). 4

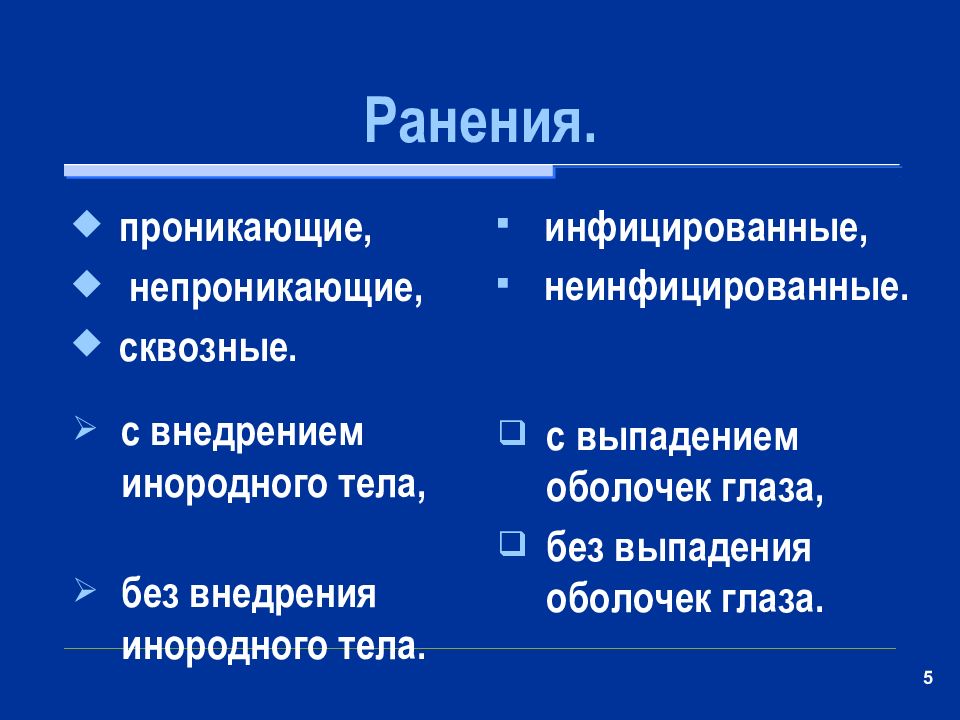

Слайд 5: Ранения

проникающие, непроникающие, сквозные. 5 инфицированные, неинфицированные. с внедрением инородного тела, без внедрения инородного тела. с выпадением оболочек глаза, без выпадения оболочек глаза.

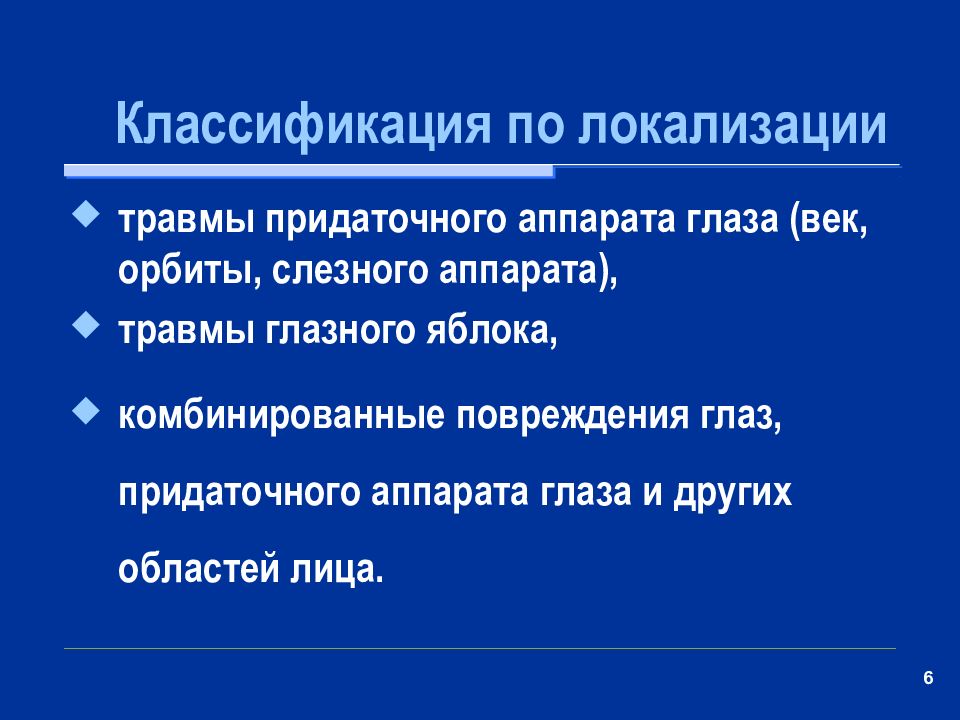

Слайд 6: Классификация по локализации

травмы придаточного аппарата глаза (век, орбиты, слезного аппарата), травмы глазного яблока, комбинированные повреждения глаз, придаточного аппарата глаза и других областей лица. 6

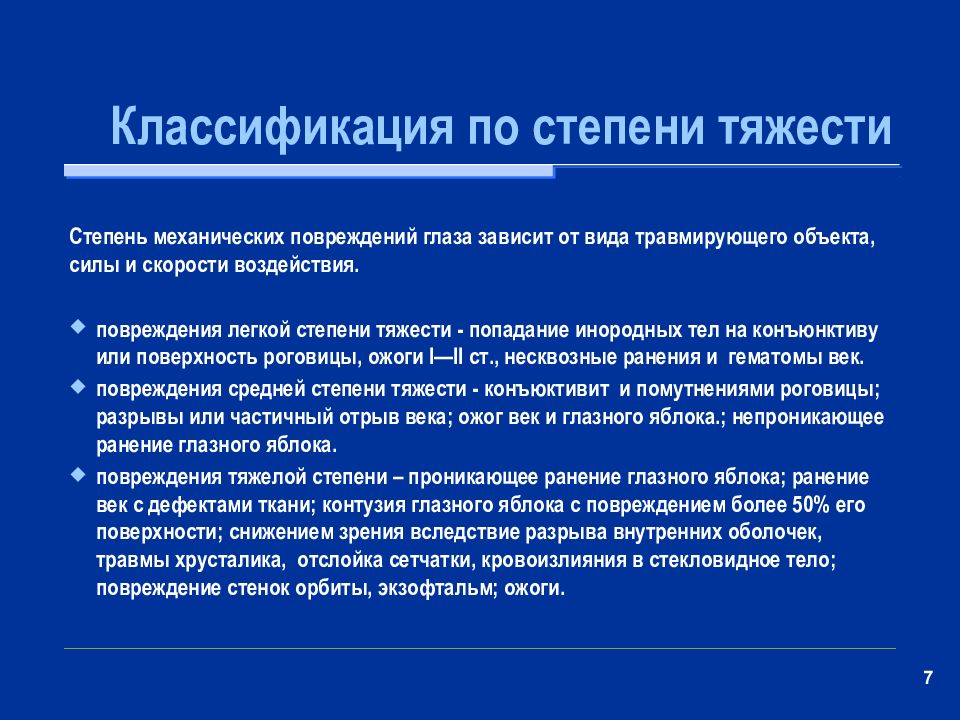

Слайд 7: Классификация по степени тяжести

Степень механических повреждений глаза зависит от вида травмирующего объекта, силы и скорости воздействия. повреждения легкой степени тяжести - попадание инородных тел на конъюнктиву или поверхность роговицы, ожоги I—II ст., несквозные ранения и гематомы век. повреждения средней степени тяжести - конъюктивит и помутнениями роговицы; разрывы или частичный отрыв века; ожог век и глазного яблока.; непроникающее ранение глазного яблока. повреждения тяжелой степени – проникающее ранение глазного яблока; ранение век с дефектами ткани; контузия глазного яблока с повреждением более 50% его поверхности; снижением зрения вследствие разрыва внутренних оболочек, травмы хрусталика, отслойка сетчатки, кровоизлияния в стекловидное тело; повреждение стенок орбиты, экзофтальм; ожоги. 7

Слайд 8: Классификация по по условиям возникновения механических повреждений глазти

промышленный, сельскохозяйственный, бытовой, детский, военный травматизм. 8

Слайд 9: Тупые травмы глаза (контузии)

Сопровождаются различного рода кровоизлияниями. Контузия радужки: травматический мидриаз, обусловленный парезом сфинктера, отсутствие реакции зрачка на свет, увеличение диаметра зрачка, светобоязнь, снижение остроты зрения. парез цилиарной мышцы - расстройство аккомодации. частичный или полный отрыв радужки ( иридодиализ ) гифема – кровь в передней камере глаза. 9

Слайд 10: Тупые травмы глаза (контузии)

Травма хрусталика : помутнение различной степени выраженности (катаракта), травма связочного аппарата хрусталика: подвывих и сублюксация хрусталика, люксация (вывих) хрусталика в переднюю камеру и стекловидное тело. 10

Слайд 11: Тупые травмы глаза (контузии)

Контузии глаза приводят к субконъюнктивальным разрывам склеры, гемофтальму, гипотония глазного яблока, отекам век и конъюнктивы, птозу, экзофтальму. В отдаленном периоде может возникнуть воспалительная реакция ( ирит,иридоциклит ). 11

Слайд 12: Ранения глаза

Непроникающие ранения глазного яблока - роговица и склера не нарушены. Происходит поверхностное повреждение эпителия роговицы (эрозия роговицы), что создает условия для инфицирования – травматического кератита. Субъективно ощущается резкая боль в глазу, слезотечение, светобоязнь. Глубокое проникновение инородных тел в слои роговицы - приводить к рубцеванию и образованию помутнений роговицы. 12

Слайд 13: Ранения глаза

Проникающее ранение роговицы и склеры – наличие раны с выпадением радужки, стекловидного тела, наличие внутриглазного инородного тела, гипотония, гифема, гемофтальм, изменение формы зрачка, помутнение хрусталика, понижение остроты зрения различной степени. Проникающие ранения глаз опасны развитием осложнений: иридоциклита, нейроретинита, увеита, эндофтальмита, панофтальмита. Может развиться симпатическая офтальмия, характеризующаяся вялотекущим увеитом неповрежденного глаза. Симпатическая офтальмия может развиться в ближайшее после ранения время или спустя месяцы и годы после него, протекает с рецидивами воспаления. 13

Слайд 14: Травмы орбиты

Развитие косоглазия и диплопии, переломы стенок орбиты со смещением и без обломков, ограничение подвижности глазного яблока. Часто встречаются тяжелые сочетанные ( орбитокраниальные, орбито-синусальные ) травмы. Повреждения орбиты опасны развитием вторичной инфекции (флегмоны орбиты), менингита, тромбоза кавернозного синуса, внедрением инородных тел в придаточные пазухи носа. 14

Слайд 15: При травме глаза в первую очередь необходимо осуществить следующие действия:

при открытых, резаных, рваных ранах нужно наложить и зафиксировать стерильную повязку на оба глаза, для исключения синхронного движения глазных яблок; при контузии накладывается холодная повязка или прикладывается охлажденный предмет сверху повязки; 15

Слайд 16: При травме глаза в первую очередь необходимо осуществить следующие действия:

при ожоге химическими веществами глаз необходимо промыть проточной водой. Техника промывания: голова должна быть наклонена в сторону для беспрепятственного стекания вредных веществ в емкость. Веки в этот момент раздвигают пальцами. Затем накрывают травмированный глаз чистой салфеткой. 16

Слайд 17: При травме глаза в первую очередь необходимо осуществить следующие действия:

при попадании инородного тела нельзя самостоятельно извлекать его. Если попавшая в глаз частица находится на поверхности и свободно двигается, можно попытаться извлечь ее с помощью тканевого тампона: оттягивают нижнее веко и когда частица находится внизу, убирают ее. Если постороннее тело находится под верхним веком, необходима посторонняя помощь: глазное яблоко опускают вниз, оттягивают и выворачивают кверху верхнее веко. При обнаружении посторонней частицы аккуратно ее удаляют. 17

Слайд 18: При травме глаза в первую очередь необходимо осуществить следующие действия:

при проникающем ранении глаза основная и первостепенная задача – остановка кровотечения. При выявлении глубоко находящегося инородного предмета нельзя его самостоятельно извлекать. Это может спровоцировать усиление кровотечения. Необходимо наложить стерильную салфетку в область повреждения. 18

Слайд 19: При травме глаза в первую очередь необходимо осуществить следующие действия:

Независимо от характера и вида, любые травмы глаза требуют грамотной и своевременной помощи и консультации врача. При повреждении глаза необходимо очень аккуратно к нему относиться. Вовремя начатое лечение – это гарантия минимальных осложнений и минимизации негативных последствий глазной травмы. 19

Слайд 20: Лечение

Лечение травм глаза нельзя начинать без точного диагностирования. Лечение и связанные с ним процедуры начинаются незамедлительно. При легких травмах применяют закапывание препаратов в конъюнктивальную полость (противовоспалительные, антибиотики). При ожоге или механическом повреждении необходимо устранение, удаление источника раздражения. Лечение в условиях стационара показано при средней и тяжелой степени травмы. Проникающее ранение предусматривает оперативное вмешательство. Эта внеплановая и срочная процедура осуществляется врачом – хирургом-офтальмологом. 20

Слайд 21: Диагностика

1. Выявление характера и степени тяжести механических повреждений глаз производится с учетом анамнеза, клинической картины и дополнительных исследований. 2. При любых травмах глаза необходимо проведение обзорной рентгенографии орбиты в 2-х проекциях, компьютерной томографии орбиты и придаточных пазух носа для исключения наличия костных повреждений и внедрения инородного тела. 3. Обязательным диагностическим этапом является осмотр структур глаза с помощью различных методов (офтальмоскопии, биомикроскопии, гониоскопии ), измерение внутриглазного давления. 21

Слайд 22: Диагностика

4. При выстоянии глазного яблока проводится экзофтальмометрия. При различных нарушениях (глазодвигательных, рефракционных) исследуется состояние конвергенции и рефракции, определяется запас и объем аккомодации. 5. Для выявления повреждений роговицы применяется флюоресцеиновая инстилляционная проба. 6. Для уточнения характера посттравматических изменений на глазном дне выполняется флюоресцентная ангиография сетчатки 22

Слайд 23: Диагностика

7. Электрофизиологические исследования ( электроокулография, электроретинография, зрительные вызванные потенциалы) в сопоставлении с клиникой и данными ангиографии позволяют судить о состоянии сетчатки и зрительного нерва. 8. Для выявления отслойки сетчатки, оценки ее локализации, величины и распространенности проводится УЗИ глаза в А и В режимах. С помощью ультразвуковой биометрии глаза судят об изменении размеров глазного яблока и соответственно - о постконтузионной гипертензии или гипотоническом синдроме. 23

Слайд 24: Диагностика

Многообразие факторов возникновения механических повреждений глаза, а также различная степень тяжести травмы определяют дифференцированную тактику в каждом конкретном случае. 24

Слайд 25: Травмы века

Ранения век сопровождаются заметными косметическим дефектом, могут оказаться опасными для зрения. Ушибы возникают при ударе тупыми предметами (гематома, разрывы тканей, переломы костей лицевого скелета). Ранения - колотые, рваные или резаные, самый сложный вид ран. Они часто сочетаются с повреждением склеры, орбиты и внутренних структур глаза, а также черепа, носа и мозга. При осмотре всегда устанавливают глубину повреждения (сквозное или поверхностное ранение), инфицированность раны. 25

Слайд 26: Первая помощь при травме века

Квалифицированную помощь может оказать только специалист. Первую помощь можно и нужно оказать сразу при возникновении травмы: Обязательно прикладывают холод, так как кожа век хорошо растягивается и это приводит к быстрому образованию гематом. На травмированный глаз накладывают стерильную повязку. При сильной боли в глазу или головной боли дают обезболивающие препараты. Извлекать торчащие предметы или обрабатывать место ранения нельзя. 26

Слайд 27: Травмы века

Симптом очков Если на веках и вокруг глаз возникают иссиня-черные круги, напоминающие приложенные к глазам стекла – «симптом очков» - это проявление перелома основания черепа или лицевых костей. Эта патология требует немедленного обращения в стационар. 27

Слайд 28: Хирургическое лечение

Антисептическая обработка раны и наложение швов. При поверхностном разрыве кожно-мышечной пластины накладываются швы в один слой. При сквозном разрыве века требуется наложения двойного ряда: на конъюнктивально-хрящевую и кожно-мышечные пластины отдельно. При надрыве века сначала делается утягивающий шов по интермаргинальному пространству (для формирования нарушенной глазной щели), а затем накладываются два слоя швов на пластины. 28

Слайд 29: Хирургическое лечение

При ранении века обязательно проведение противостолбнячной прививки (противостолбнячная сыворотка). При проникающем ранении века или его надрыве всегда проводят диагностику проходимости слезных канальцев. При оперативном вмешательстве сначала производят сшивание слезных канальцев (используют специальный зонд и очень тонкую капроновую нить), а затем сшивают веко. 29

Слайд 30: Переломы стенок орбиты

Перелом орбиты - полное или частичное нарушение целостности стенок глазницы при нагрузке, превышающей прочность травмируемого участка. Основные механизмы повреждения глазницы: - дорожно-транспортные происшествия (ДТП) - криминальная травма. - следствие занятий спортом. 30

Слайд 31: Классификация и диагностика переломов орбиты

Классификация переломов глазницы по анатомическому принципу, но для клинической практики важно оценивать не только локализацию повреждения, но и степень нарушения целости костных образований. 31

Слайд 32: Классификация и диагностика переломов орбиты

По целостности кожных покровов: открытые (т.е. имеющие контракт с внешней средой, в том числе с придаточными пазухами носа); закрытые (изолированные от внешней среды). 32

Слайд 33: Классификация и диагностика переломов орбиты

По тяжести поражения: со смещением костных отломков; без смещения костных отломков; неполные (трещины). 33

Слайд 34: Классификация и диагностика переломов орбиты

По месту удара: прямые (перелом в месте приложения силы); непрямые (перелом удален от места приложения силы, происходит за счет общей деформации). Орбитальные переломы могут возникать изолированно или в различных комбинациях с другими повреждениями лица. Наиболее распространенными типами орбитальных переломов: "взрывные" и вдавленные переломы стенок глазницы; назоорбитоэтмоидальные (НОЭ) переломы; переломы скулоорбитального комплекса; переломы верхней челюсти по типу Ле Фор II и III; фронтобазальные переломы (включающие повреждения стенок лобной пазухи). 34

Слайд 35: Клиническая картина

При внешнем осмотре в большинстве случаев переломов орбиты отмечаются периорбитальный отёк, химоз и субконъюнктивальные кровоиз¬лияния. Переломы передней трети орбиты: - пальпируется деформация костной «ступенькой», - нарушения со стороны чувствитель¬ных нервов. Переломы средней трети : - изменения поло¬жения глазного яблока, - глазодвигательные нару¬шения - диплопия. 35

Слайд 36: Клиническая картина

Переломы задней трети орбиты: - зрительными и глазодвигательными нарушениями. Офтальмоплегия говорит или о параличе глазодвигательных нервов, или о местном поражении наружных мышц глаза, которое вызвано ушибом или ущемлением мышц в области перелома. 36

Слайд 37: Клиническая картина

Основные признаки переломов: Кровотечение из носа, кровоизлияние под кожу век. Наличие воздуха под кожей в области глаза (особенно часто при чихании или шмыгании носом после травмы). При этом, при надавливании на кожу, под пальцами ощущаются едва заметное лопанье пузырьков воздуха в тканях (крепитация). Ограничение подвижности глаза, двоение. Невозможность широко открыть рот. Смещение глазного яблока вглубь орбиты (энофтальм), вниз ( гипофтальм ), редко – выпирание глаза наружу (экзофтальм). Снижение чувствительности кожи в области скулы, щеки, верхней губы, нижнего века, верхнего века, лба (на стороне повреждения). 37

Слайд 38: Диагностика

КТ - оптимальный метод обследования для диагностики переломов орбиты. При отсутствии КТ - рентгенограммы орбит и придаточных пазух. Ценность МРТ исследования при травмах орбиты - возможность выявления повреждений мягких тканей (изменения диаметра, разрывы глазодвигательных мышц и т.д.), а также ретробульбарных и поднадкостничных кровоизлияний. 38

Слайд 39: Ожоги глаза

Ожоги глаза - это острое повреждение структур переднего отдела глаза и его защитного аппарата вследствие прямого воздействия химических веществ, высокой температуры и/или радиации. 39

Слайд 40: Классификация ожогов глаза

I степень — гиперемия различных отделов конъюнктивы и зоны лимба, поверхностные эрозии роговицы, а также гиперемия кожи век и их припухлость (поверхностное повреждение эпидермиса), лёгкая отёчность. II степень — ишемия и поверхностный некроз конъюнктивы с образованием легко снимаемых белесоватых струпьев, помутнение роговицы вследствие повреждения эпителия и поверхностных слоев стромы, образование пузырей на коже век. 40

Слайд 41: Классификация ожогов глаза

III степень – некроз конъюнктивы и роговицы до глубоких слоев, 1- 2 поверхности глазного яблока. «Фарфоровая» или «матовая» роговица. Изменение ВГД ( гипо или гипертонус ). Развитие токсической катаракты или иридоциклита. IV степень- глубокое поражение- некроз век, поражение и некроз конъюнктивы, склеры с ишемией сосудов более 1-2 поверхности глазного яблока. Возможна перфорация роговицы, вторичная глаукома, увеиты. 41

Слайд 42: Ожоги глаза

Симптомы: отечность и покраснение кожи век, сильная боль или раздражение глаз, гиперемия и отек слизистой оболочки глаза (конъюнктивы, роговицы), слезотечение и светобоязнь, нарушение прозрачности роговицы, снижение остроты зрения, сужение полей зрения, повышение или снижение внутриглазного давления. 42

Слайд 43: Ожоги глаза

Этиология: химические термические термохимические (комбинированные) лучевые. 43

Слайд 44: Стадии ожогового процесса

I стадия (до 2 сут ) – стремительное развитие некробиоза пораженных тканей, избыточная гидратация, набухание соединительнотканных элементов роговицы, диссоциация белково-полисахаридных комплексов, перераспределение кислых полисахаридов. II стадия (2-18 сут ) – проявление выраженных трофических расстройств вследствие фибриноидного набухания. III стадия (до 2-3 мес ) – трофические расстройства и васкуляризация роговой оболочки вследствие гипоксии тканей. IV стадия (от нескольких месяцев до нескольких лет) – период рубцевания, повышение количества коллагеновых белков вследствие усиления их синтеза клетками роговицы. 44

Слайд 45: Неотложная спец. Помощь

В пункте неотложно й офтальмологической помощи или в приемном отделении соответствующего стационара обрабатывают кожу век вокруг обожженных участков этиловым спиртом 70% вскрывают пузыри стерильной инъекционной иглой, на ожоговую поверхность наносят сульфаниламидную пудру, а сверху – дезинфицирующую мазь. Если ПСС не была введена ранее, вводят ее теперь, внутрь или внутримышечно – антибиотик. Повторяют промывание конъюнктивального мешка водой, а затем раствором нейтрализатором: при ожогах кислотой используют раствор натрия гидрокарбоната ( питьевой соды) 2%, при щелочных ожогах – раствор борной кислоты 2% или уксусной 0,1%. 45

Слайд 46: Неотложная спец. Помощь

Закапывают местный анестетик (Дикаин, Инокаин, Тримекаин, Алкаин ), мидриатик ( Цикломед, Мидриацил, Ирифрин ), закладывают за веки глазныю мазь с антибиотиком. При тяжелом ожоге конъюнктивы, поверхностные слои, вводят под конъюнктивы аутокровь с антибиотиком – 0,3-0,5 мл ( аутокровь – 1 мл, пенициллин – 30000 ЕД. раствор новокаина 0,5 % 2мл), оставшуюся смесь закапывают каждые 15 мин в течение ближайших 2 часов. 46

Слайд 47: Плановое лечение (цели)

Профилактика инфицирования ( дизинфицирующие капли, глазные мази с антибиотиками – 4 раза в день Уменьшение интоксикации продуктами некролиза ( аутокровь с антибиотиком ежедневно в виде инъекции под конъюнктиву и глазных капель, при выраженном хемозе – операция меридиональной конъюнктивотомии ) Профилактика симблефарона (рубцового сращения между конъюнктивой век и глазного яблока) – разобщение поверхностей конъюнктивы глазного яблока (закладывание мази, использование контактных линз-вкладышей) 47

Слайд 48: Плановое лечение (цели)

Стимуляция эпителизации роговицы ( Тауфон, Баларпан -Н – 4 раза в день, гель (лучше мазь) Солкосерил – 2 раза в день) Подавление васкуляризации роговицы – только после ее эпителизации, на 2-3 неделе лечения (кортикостероиды, в каплях – Максидекс. Софрадекс или в инъекциях под конъюнктиву) Профилактика и лечение иридоциклита ( Мидриацил Цикломед Диклофенак внутрь) при повышении внутриглазного давления – Тимолол, Фотил, Внутрь- Диакарб 48

Слайд 49: Хирургическое лечение

По срочным показаниям – угроза перфорации оболочек или сдавление отеком перилимбальной сосудистой сети; пластика конъюнктивальный лоскутом по кунту – в первые 12-24 часа; послойная кератопластика с лечебной и тектонической целью – в 1-3 сутки. Общая терапия ожоговой болезни включает антигистаминные средства, антибиотики, витамины, солкосерил внутрь и парентерально. Оптическая кератопластика для устранения после ожогового бельма – через 4-6 месяцев после ожога глаз. 49

Слайд 50: Прогноз

При своевременном и правильном оказании первой, неотложной и специализированной помощи легкие ожоги глаз проходят без последствий; После ожогов глаз средней тяжести остаются небольшие рубцы роговицы типа облачка или пятна, которые снижают зрение только при их центральном расположении; В случае образования симблефарона возможно появление двоения в глазах из-за ограничения подвижности одного или обоих глазных яблок или развитие сухого кератоконъюнктивита вследствие затрудненного поступления слезы в конъюнктивальный мешок Такие проблемы устраняют с помощью пластических операций на конъюнктиве. 50

Слайд 51: Прогноз

Тяжелые и особо тяжелые ( III и IV степень) ожоги глаз всегда приводят к значительному снижению остроты зрения вплоть до слепоты из-за бельма роговицы, катаракты, вторичной глаукомы с атрофией зрительного нерва, а также к грубым функциональным и косметическим дефектам – рубцовому вывороту или завороту век, обширным симблефароном вплоть до полного заращения глазной щели, к атрофии глазного яблока. 51