Первый слайд презентации

Триггеры Устройство, имеющее два устойчивых состояния, называют триггером. В одном из них на выходе триггера присутствует высокий потенциал, в другом – низкий. Аналогично мультивибратору, переход триггера из одного состояния в другое происходит лавинообразно, но только с приходом переключающего (запускающего) сигнала. По принципу действия триггер напоминает взведенную пружину, которая спускается внешней силой. Отсюда еще одно на звание триггера – спусковое устройство. В интервале между переключающими сигналами состояние триггера не меняется, т. е. триггер «запоминает» поступление сигнала, отражая это величиной потенциала на выходе. Это дает возможность использовать триггер как элемент памяти. Если совокупность триггеров установить в одинаковое (исходное) состояние, а затем на каждый триггер подать сигнал, соответствующий элементу цифрового кода, то на выходах триггеров установятся и могут неограниченно долго присутствовать потенциалы, представляющие этот код в параллельной форме. При переключении триггера потенциалы на его выходе меняются лавинообразно, т. е. на выходе формируется прямоугольный импульс с крутыми фронтами. Это позволяет использовать триггер для формирования прямоугольных импульсов из напряжения другой формы (например, из синусоидального).

Слайд 2

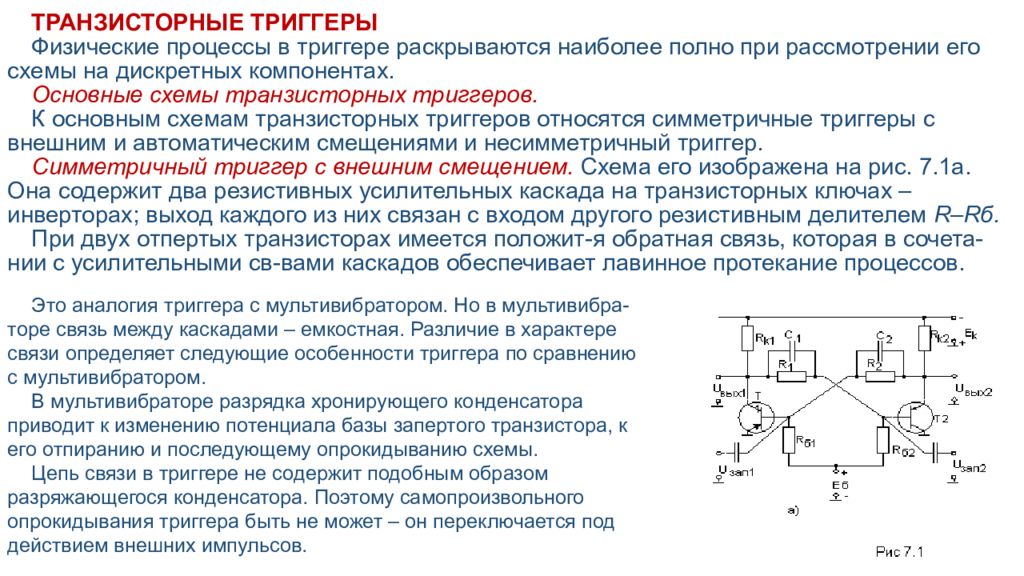

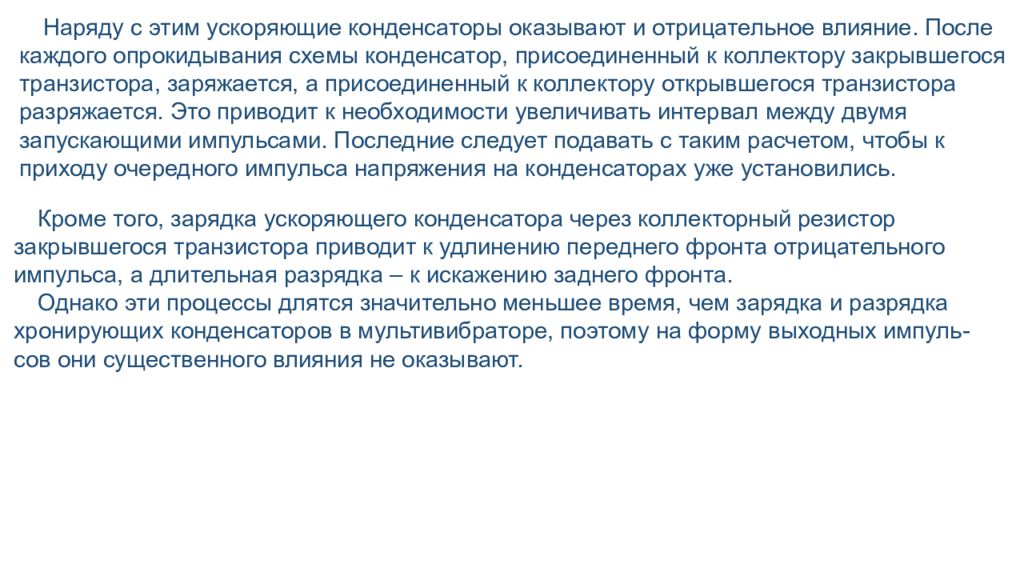

ТРАНЗИСТОРНЫЕ ТРИГГЕРЫ Физические процессы в триггере раскрываются наиболее полно при рассмотрении его схемы на дискретных компонентах. Основные схемы транзисторных триггеров. К основным схемам транзисторных триггеров относятся симметричные триггеры с внешним и автоматическим смещениями и несимметричный триггер. Симметричный триггер с внешним смещением. Схема его изображена на рис. 7.1а. Она содержит два резистивных усилительных каскада на транзисторных ключах – инверторах; выход каждого из них связан с входом другого резистивным делителем R– Rб. При двух отпертых транзисторах имеется положит-я обратная связь, которая в сочета-нии с усилительными св -вами каскадов обеспечивает лавинное протекание процессов. Это аналогия триггера с мультивибратором. Но в мультивибра -торе связь между каскадами – емкостная. Различие в характере связи определяет следующие особенности триггера по сравнению с мультивибратором. В мультивибраторе разрядка хронирующего конденсатора приводит к изменению потенциала базы запертого транзистора, к его отпиранию и последующему опрокидыванию схемы. Цепь связи в триггере не содержит подобным образом разряжающегося конденсатора. Поэтому самопроизвольного опрокидывания триггера быть не может – он переключается под действием внешних импульсов.

Слайд 3

В мультивибраторе уменьшение отрицательного потенциала коллектора транзистора передается через конденсатор связи на базу другого транзистора в виде положительного перепада. В триггере при аналогичных изменениях потенциала коллектора потенциал базы другого транзистор тоже повышается, но остается отрицательным. Т.е. транзисторы триггера не могут запираться подобно транзисторам мультивибратора. Этим диктуется необходимость ввести в схему триггера источник внешнего положительного смещения + Е б (рис. 7.1, а). Теперь база каждого транзистора имеет потенциал, значение которого лежит между + Е б и отрицательным потенциалом коллектора другого транзистора. При этом каждый транзистор сможет оказаться запертым. Наконец, еще одна особенность триггера, обусловленная характером связи между его каскадами, состоит в том, что из-за деления перепадов на резисторах R – R б условие самовозбуждения выполняется здесь труднее, чем в мультивибраторе.

Слайд 4

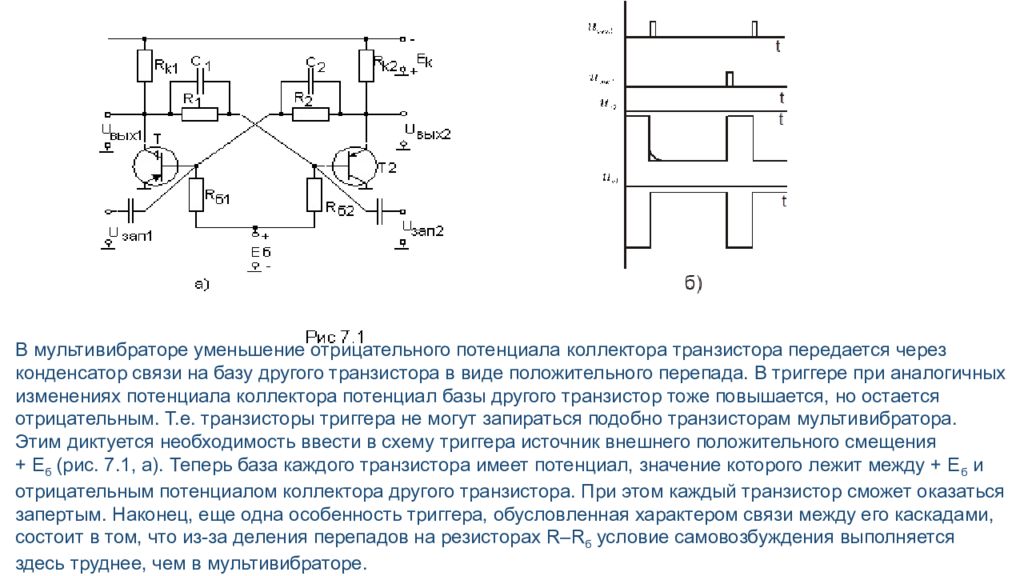

Устойчивые состояния схемы и ее переключения. Предположим, что транзистор Т 1 заперт. Тогда при правильно выбранных сопротивлениях делителя R 1 –R б2 потенциал базы транзистора Т 2 может быть достаточно отрицательным для насыщения транзистора. При этом u К2 ≈ О и потенциал базы транзистора Т 1 не может быть отрицательным, т. е. Т 1 действительно заперт. Этим доказано, что при одном отпертом транзисторе другой будет заперт. Чтобы вывести схему из устойчивого состояния, можно подать положительный запирающий импульс на базу открытого транзистора. Предположим, что такой импульс подан на базу насыщенного сейчас транзистора Т 1. При этом Т 1 выйдет из насыщения и потенциал его коллектора станет более отрицательным, через делитель R 1 –R б2 отрицательный перепад передастся на базу транзистора Т 2, что вызовет отпирание Т 2.

Слайд 5

Вследствие этого появится ток i К2, потенциал коллектора и К2 станет менее отрицатель- ным, через делитель R 2 – R б1 это изменение передастся на базу транзистора Т 1, ток i К1 уменьшится, потенциал коллектора u К1 а следовательно, и базы Т 2 станет более отрицательным, ток i К2 возрастет и т. д. Лавинообразный процесс увеличения тока i К2 и уменьшения тока i К1 завершится запиранием транзистора Т 1 и отпиранием транзистора Т 2, т. е. переключением триггера в другое устойчивое состояние. Для нового переключения триггера положительный запускающий импульс нужно подать на базу насыщенного сейчас транзистора Т 2. Временные диаграммы переключающих импульсов и импульсов, формируемых на коллекторах транзисторов, приведены на рис. 7.1,б. Здесь и далее импульсы на временных диаграммах изображены идеальными: длительность фронтов принята равной нулю. Переключение триггера форсируется ускоряющими конденсаторами С 1, С 2 (рис. 7.1,а). Во время лавинообразного опрокидывания схемы напряжения на них практически не успевают изменяться – конденсаторы С 1, С 2 представляют собой короткозамкнутые участки цепи. Поэтому изменения тока в базовой цепи транзистора под влиянием скачка напряжения на коллекторе другого плеча ограничиваются только входным сопротивлением транзис -тора. В отсутствие конденсаторов С 1, С 2 изменения базовых токов ограничивались бы и резисторами R 1, R 2.

Слайд 6

Наряду с этим ускоряющие конденсаторы оказывают и отрицательное влияние. После каждого опрокидывания схемы конденсатор, присоединенный к коллектору закрывшегося транзистора, заряжается, а присоединенный к коллектору открывшегося транзистора разряжается. Это приводит к необходимости увеличивать интервал между двумя запускающими импульсами. Последние следует подавать с таким расчетом, чтобы к приходу очередного импульса напряжения на конденсаторах уже установились. Кроме того, зарядка ускоряющего конденсатора через коллекторный резистор закрывшегося транзистора приводит к удлинению переднего фронта отрицательного импульса, а длительная разрядка – к искажению заднего фронта. Однако эти процессы длятся значительно меньшее время, чем зарядка и разрядка хронирующих конденсаторов в мультивибраторе, поэтому на форму выходных импуль -сов они существенного влияния не оказывают.

Слайд 7

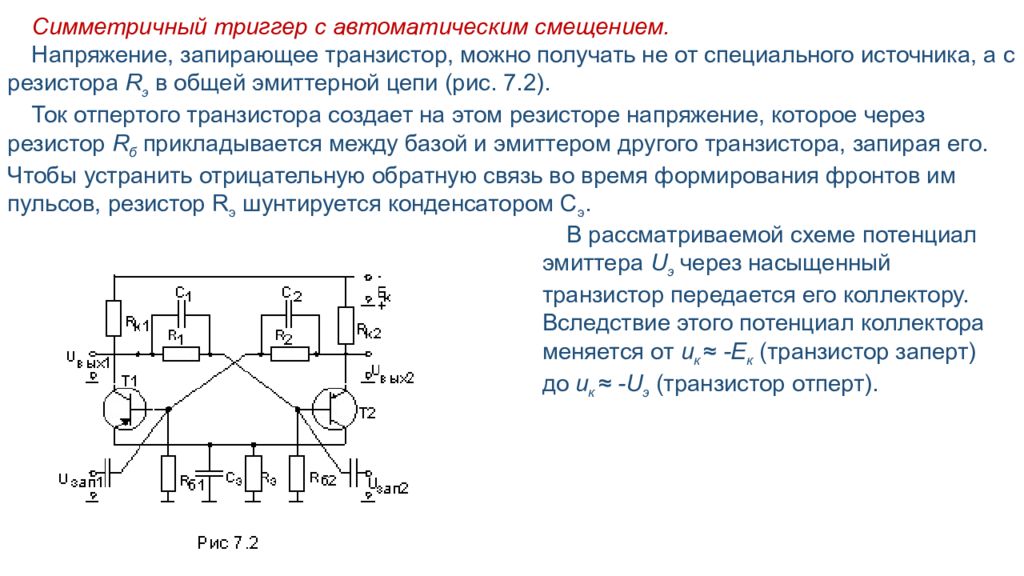

Симметричный триггер с автоматическим смещением. Напряжение, запирающее транзистор, можно получать не от специального источника, а с резистора R э в общей эмиттерной цепи (рис. 7.2). Ток отпертого транзистора создает на этом резисторе напряжение, которое через резистор R б прикладывается между базой и эмиттером другого транзистора, запирая его. Чтобы устранить отрицательную обратную связь во время формирования фронтов импульсов, резистор R э шунтируется конденсатором С э. В рассматриваемой схеме потенциал эмиттера U э через насыщенный транзистор передается его коллектору. Вследствие этого потенциал коллектора меняется от и к ≈ - Е к (транзистор заперт) до и к ≈ - U э (транзистор отперт).

Слайд 8

В результате амплитуда формируемого импульса: U m ≈ Е к - U э, что меньше амплитуды импульса U m ≈ Е к на выходе схемы (см. рис. 7.1, а). Триггер (см. рис. 7.1, а и 7.2) имеет два выхода. Потенциалы на них взаимно инвертированы: высокий потенциал на одном выходе соответствует низкому потенциалу на другом (см. рис. 7.1, б ). Один из выходов называют основным (и обычно обозначают буквами Q или Р), другой – инверсным (обозначают буквами Q или Р ).

Слайд 9

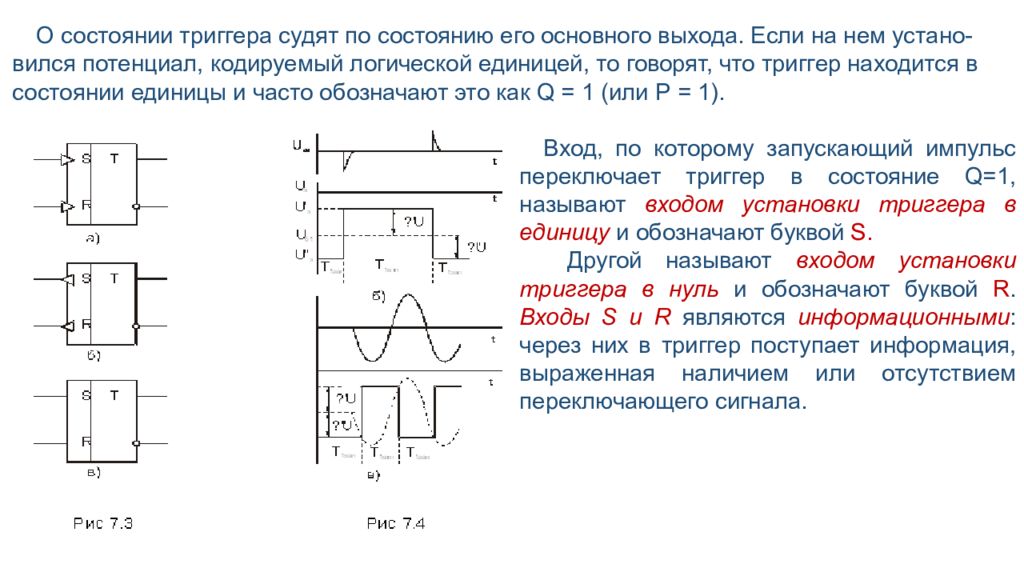

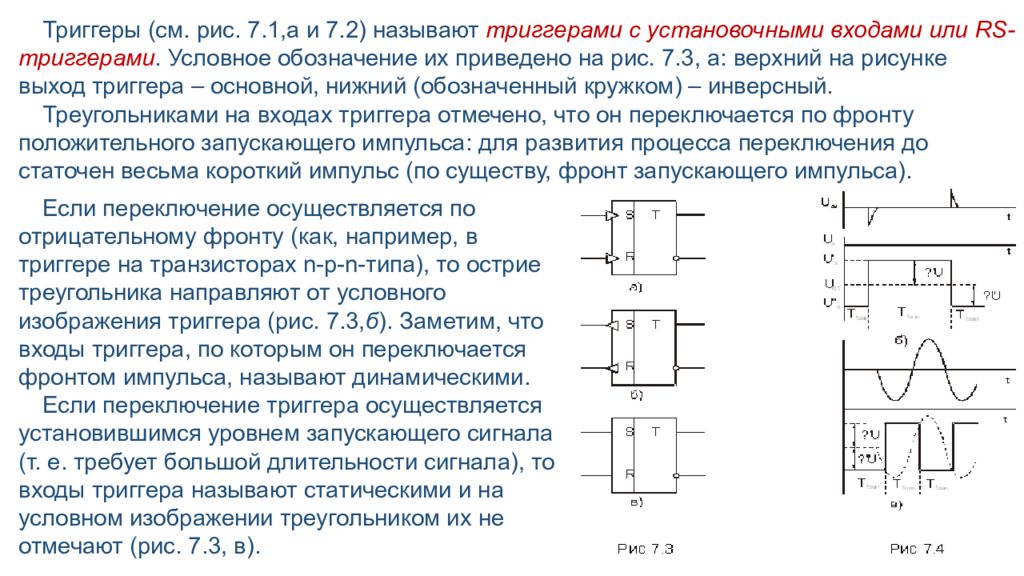

О состоянии триггера судят по состоянию его основного выхода. Если на нем устано -вился потенциал, кодируемый логической единицей, то говорят, что триггер находится в состоянии единицы и часто обозначают это как Q = 1 (или Р = 1). Вход, по которому запускающий импульс переключает триггер в состояние Q=1, называют входом установки триггера в единицу и обозначают буквой S. Другой называют входом установки триггера в нуль и обозначают буквой R. Входы S и R являются информационными : через них в триггер поступает информация, выраженная наличием или отсутствием переключающего сигнала.

Слайд 10

Триггеры (см. рис. 7.1,а и 7.2) называют триггерами с установочными входами или R S -триггерами. Условное обозначение их приведено на рис. 7.3, а: верхний на рисунке выход триггера – основной, нижний (обозначенный кружком) – инверсный. Треугольниками на входах триггера отмечено, что он переключается по фронту положительного запускающего импульса: для развития процесса переключения достаточен весьма короткий импульс (по существу, фронт запускающего импульса). Если переключение осуществляется по отрицательному фронту (как, например, в триггере на транзисторах n-p-n-типа), то острие треугольника направляют от условного изображения триггера (рис. 7.3, б ). Заметим, что входы триггера, по которым он переключается фронтом импульса, называют динамическими. Если переключение триггера осуществляется установившимся уровнем запускающего сигнала (т. е. требует большой длительности сигнала), то входы триггера называют статическими и на условном изображении треугольником их не отмечают (рис. 7.3, в).

Слайд 11

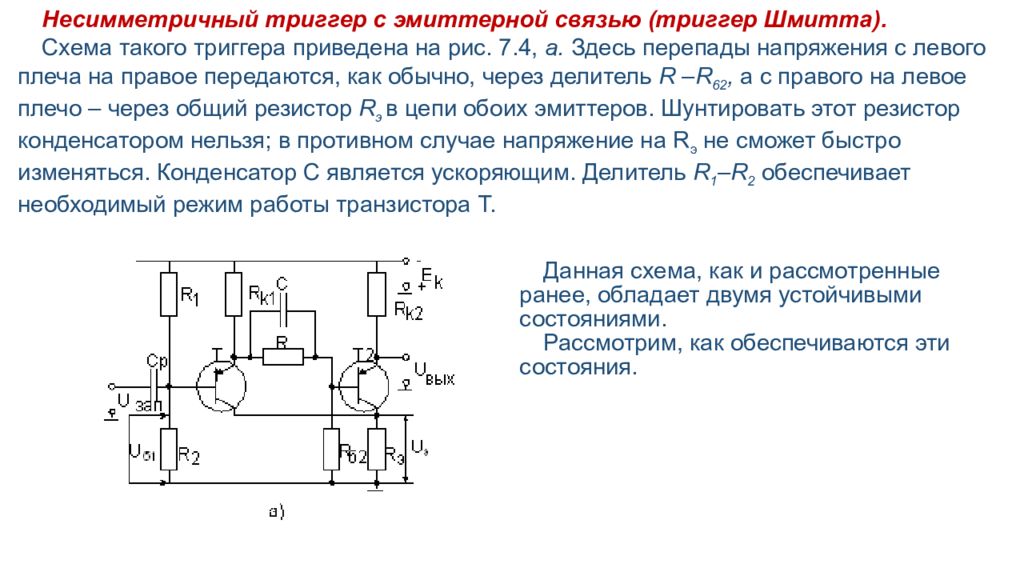

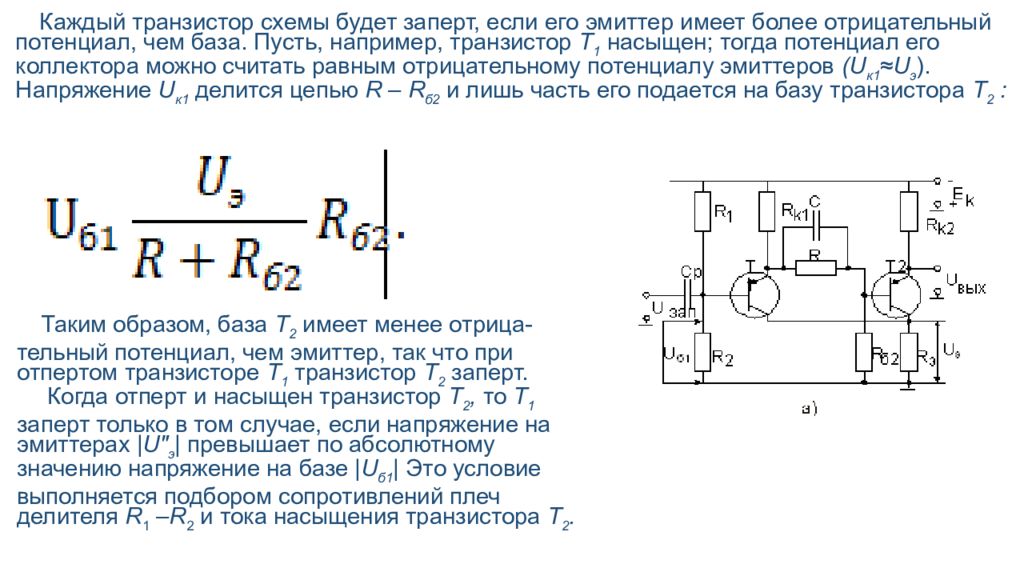

Несимметричный триггер с эмиттерной связью (триггер Шмитта). Схема такого триггера приведена на рис. 7.4, а. Здесь перепады напряжения с левого плеча на правое передаются, как обычно, через делитель R –R 62, а с правого на левое плечо – через общий резистор R э в цепи обоих эмиттеров. Шунтировать этот резистор конденсатором нельзя; в противном случае напряжение на R э не сможет быстро изменяться. Конденсатор С является ускоряющим. Делитель R 1 –R 2 обеспечивает необходимый режим работы транзистора Т. Данная схема, как и рассмотренные ранее, обладает двумя устойчивыми состояниями. Рассмотрим, как обеспечиваются эти состояния.

Слайд 12

Каждый транзистор схемы будет заперт, если его эмиттер имеет более отрицательный потенциал, чем база. Пусть, например, транзистор Т 1 насыщен; тогда потенциал его коллектора можно считать равным отрицательному потенциалу эмиттеров (U к1 ≈ U э ). Напряжение U к1 делится цепью R – R б2 и лишь часть его подается на базу транзистора Т 2 : Таким образом, база Т 2 имеет менее отрица -тельный потенциал, чем эмиттер, так что при отпертом транзисторе Т 1 транзистор Т 2 заперт. Когда отперт и насыщен транзистор Т 2, то Т 1 заперт только в том случае, если напряжение на эмиттерах | U" э | превышает по абсолютному значению напряжение на базе | U б1 | Это условие выполняется подбором сопротивлений плеч делителя R 1 –R 2 и тока насыщения транзистора Т 2.

Слайд 13

Рис. 7.4,6 иллюстрирует разные состояния триггера. Когда транзистор Т 1 отперт, | U б1 | > | U' э |; если же Т 1 заперт, | U б1 | < | U" э |. Так как U б1 = cоnst, то из двух приведенных неравенств следует, что | U" э | > | U' э |. Чтобы запереть отпертый транзистор Т 1, нужно сообщить его базе положительный потенциал, больший разности | U б1 |–| U' э |. Чтобы отпереть этот транзистор, нужно сообщить его базе отрицательный потенциал, превышающий разность | U" э | – | U б1 |. Изменяя параметры схемы, можно регулировать разности напряжений ΔU'= | U б1 | > | U' э | и ΔU"=| U" э | – | U б1 | . При ΔU'=ΔU" триггер может переключаться разнополярными напряжениями одинакового уровня. При ΔU'≠ΔU" переключение осуществляется разнополярными напряжениями разных значений. Переход триггера из одного состояния в другое происходит следующим образом. Пусть на базу открытого транзистора Т 1 подается положительный импульс, под действием которого транзистор выходит из насыщения и потенциал его коллектора становится более отрицательным. Это изменение подается через делитель R – R б2 на базу транзистора Т 2, что увеличивает его ток i Э2.

Слайд 14

В результате увеличивается напряжение на резисторе R э, так что транзистор Т 1 дополнительно прикрывается, и т. д. Процесс завершается тем, что Т 1, запирается, а Т 2 – насыщается. Аналогично протекает и обратное лавинообразное опрокидывание. Во время лавины напряжение на R э меняется под действием двух противоположно изменяющихся токов, один из которых увеличивается (в рассмотренном случае i Э2 ), а другой – уменьшается (i э1 ). Однако, несмотря на это, процесс развивается в нужном направлении, так как изменение тока Δi э2 всегда превышает Δi э1. Изменение напряжения между базой и эмиттером транзистора Т 1 равно изменению напряжения на резисторе R э. Изменение же напряжения между базой и эмиттером транзистора Т 2 (при правильно подобранных элементах схемы) намного больше, ибо на базу Т 2 передаются усиленные перепады напряжения с коллектора Т 1. Поэтому если транзистор Т 1 запирается, а Т 2 отпирается, то ток i Э2 увеличивается в большей степени, чем уменьшается ток i Э1. В результате напряжение на резисторе R э в процессе опрокидывания увеличивается и транзистор T 1 действительно запирается. Выходные импульсы снимаются с коллектора транзистора Т 2, не связанного непосредственно с другими элементами схемы. Благодаря этому нагрузка не оказывает на нее существенного влияния.

Слайд 15

Триггер Шмитта часто используют для формирования прямоугольных импульсов из напряжения произвольной формы, в частности синусоидального. Как только под действием U зап (рис. 7.4, в) потенциал базы транзистора T 1 станет равным потенциалу эмиттера ( u б1 = U" э ), транзистор T 1 отпирается и схема лавинообразно опрокидывается. При этом на выходе триггера формируется крутой фронт импульса. В результате опрокидывания транзистор Т 1 насыщается, а Т 2 запирается. При этом потенциал эмиттера принимает значение U' э. В то время как транзистор Т 2 остается запертым, на выходе формируется плоская вершина импульса. Когда под действием u зап потенциал базы T 1 сравняется с новым значением потенциала эмиттера (и б 1 = U' э ), начнется новый лавинообразный процесс – формирование заднего фронта импульса, после чего схема вернется в первоначальное состояние. При синусоидальном напряжении на входе моменты опрокидывания определяются значениями ΔU' и ΔU" (рис. 7.4,в). Если ΔU'=ΔU", то T 1 одинаковое время пребывает в отпертом и запертом состоянии. При ΔU'≠ΔU" длительности импульса и паузы различны. Благодаря лавинообразному формированию фронтов триггер Шмитта – по сравнению с ограничителями амплитуды – обеспечивает лучшую форму импульсов при синусоидальном напряжении на входе.

Слайд 16

Триггер Шмитта можно использовать как пороговое устройство : если входной сигнал достигает определенного порога, то триггер переключается. Величину порога можно менять, изменяя потенциал базы транзистора T 1 (см. рис. 7.4, а) с помощью резисторов R 1, R 2. Из сказанного ранее легко определить величину порога для положительного и отрицательного входных сигналов. Запуск транзисторных триггеров. Запуск триггера можно производить, запирая насыщенный транзистор или отпирая предварительно запертый. Первый вариант предпочтительнее: на отпертый транзистор с весьма малым входным сопротивлением переключающий импульс воздействует меньшее время, чем при втором варианте. Этим уменьшается энергия, потребляемая от генератора запуска. Кроме того, в этом случае ускоряющие конденсаторы могут иметь меньшую емкость, что сокращает время установления напряжений в схеме после опрокидывания. Переключающий импульс должен иметь ограниченную длительность, с тем чтобы не влиять на схему после возникновения лавинообразного процесса. Поэтому составной частью цепей запуска часто являются дифференцирующие (укорачивающие) цепи. В указанном смысле цепи запуска (см. рис. 7.1, а и 7.2) полными не являются. Запуск триггера может быть раздельным и счетным.

Слайд 17

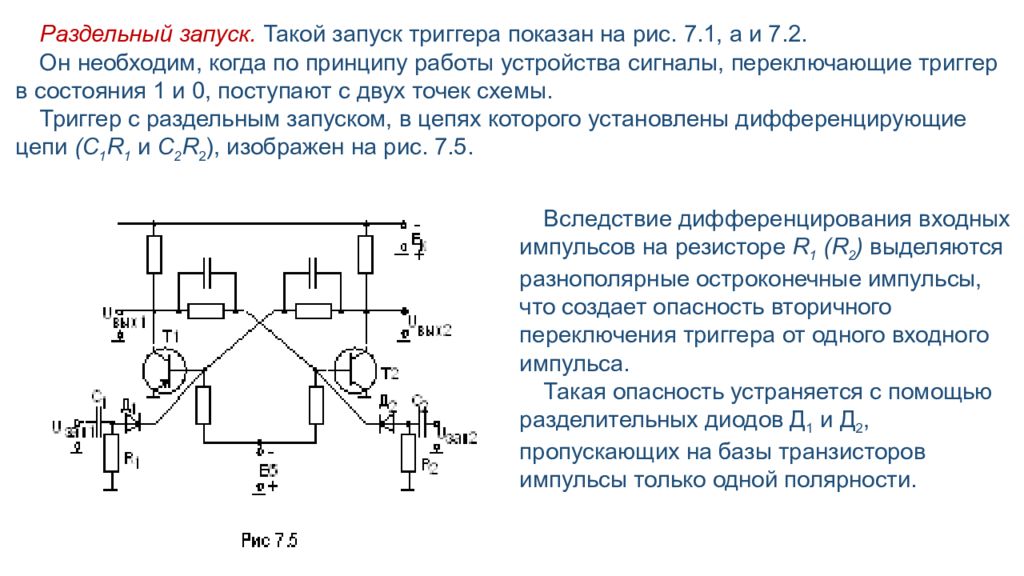

Раздельный запуск. Такой запуск триггера показан на рис. 7.1, а и 7.2. Он необходим, когда по принципу работы устройства сигналы, переключающие триггер в состояния 1 и 0, поступают с двух точек схемы. Триггер с раздельным запуском, в цепях которого установлены дифференцирующие цепи (С 1 R 1 и С 2 R 2 ), изображен на рис. 7.5. Вследствие дифференцирования входных импульсов на резисторе R 1 (R 2 ) выделяются разнополярные остроконечные импульсы, что создает опасность вторичного переключения триггера от одного входного импульса. Такая опасность устраняется с помощью разделительных диодов Д 1 и Д 2, пропускающих на базы транзисторов импульсы только одной полярности.

Слайд 18

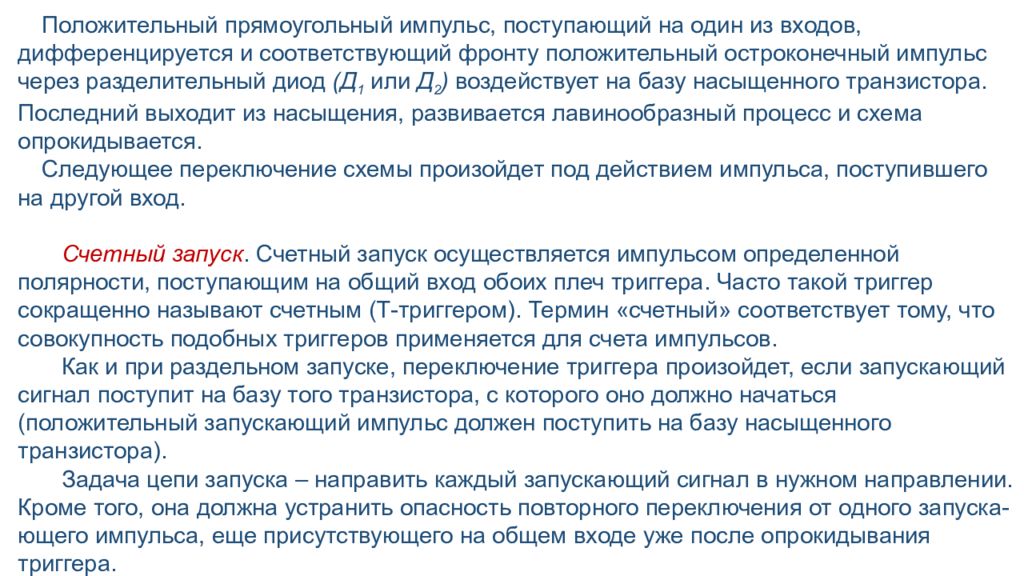

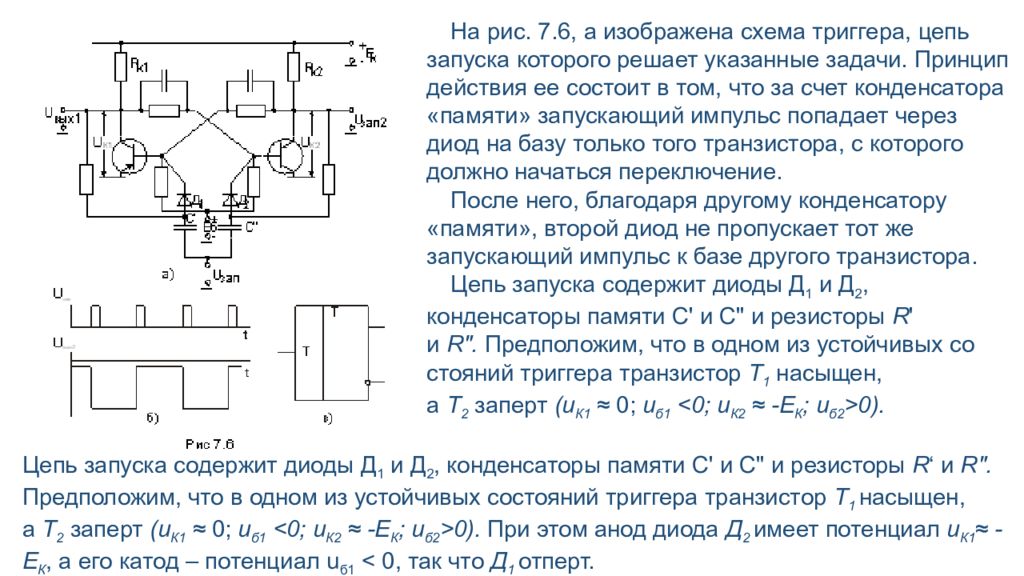

Положительный прямоугольный импульс, поступающий на один из входов, дифференцируется и соответствующий фронту положительный остроконечный импульс через разделительный диод (Д 1 или Д 2 ) воздействует на базу насыщенного транзистора. Последний выходит из насыщения, развивается лавинообразный процесс и схема опрокидывается. Следующее переключение схемы произойдет под действием импульса, поступившего на другой вход. Счетный запуск. Счетный запуск осуществляется импульсом определенной полярности, поступающим на общий вход обоих плеч триггера. Часто такой триггер сокращенно называют счетным (Т-триггером). Термин «счетный» соответствует тому, что совокупность подобных триггеров применяется для счета импульсов. Как и при раздельном запуске, переключение триггера произойдет, если запускающий сигнал поступит на базу того транзистора, с которого оно должно начаться (положительный запускающий импульс должен поступить на базу насыщенного транзистора). Задача цепи запуска – направить каждый запускающий сигнал в нужном направлении. Кроме того, она должна устранить опасность повторного переключения от одного запуска- ющего импульса, еще присутствующего на общем входе уже после опрокидывания триггера.

Слайд 19

На рис. 7.6, а изображена схема триггера, цепь запуска которого решает указанные задачи. Принцип действия ее состоит в том, что за счет конденсатора «памяти» запускающий импульс попадает через диод на базу только того транзистора, с которого должно начаться переключение. После него, благодаря другому конденсатору «памяти», второй диод не пропускает тот же запускающий импульс к базе другого транзистора. Цепь запуска содержит диоды Д 1 и Д 2, конденсаторы памяти С' и С" и резисторы R ' и R". Предположим, что в одном из устойчивых состояний триггера транзистор Т 1 насыщен, а Т 2 заперт (и К1 ≈ 0; и б1 <0; и К2 ≈ -Е К ; и б2 >0). Цепь запуска содержит диоды Д 1 и Д 2, конденсаторы памяти С' и С" и резисторы R ‘ и R". Предположим, что в одном из устойчивых состояний триггера транзистор Т 1 насыщен, а Т 2 заперт (и К1 ≈ 0; и б1 <0; и К2 ≈ -Е К ; и б2 >0). При этом анод диода Д 2 имеет потенциал и К1 ≈ -Е К, а его катод – потенциал u б1 < 0, так что Д 1 отперт.

Слайд 20

Анод диода Д 2 имеет потенциал и к2 ≈ -Е К, а катод - потенциал и б2 > 0, так что Д 2 надежно заперт напряжением и ≈ Е к. Через резисторы R к2, R" и выходное сопротивление генератора запуска конденсатор С" заряжен до напряжения и с " ≈ - Е к. Напряжение на конденсаторе С' и с ' ≈ 0. Положительный запускающий импульс проходит через приоткрытый диод Д 1 на базу транзистора Т 1. В результате Т 1 выходит из насыщения, ток его уменьшается, потенциал коллектора становится более отрицательным – отрицательный перепад передается на базу транзистора Т 2 и последний отпирается. Через два отпертых транзистора замыкается петля положительной обратной связи – возникает лавинообразный процесс, который приводит к переключению триггера: транзистор Т 1 запирается, а транзистор Т 2 переходит в режим насыщения. Вслед за этим обратного опрокидывания не произойдет. После отпирания Т 2 к аноду диода Д 2 кроме запускающего импульса приложено запирающее напряжение с конденсатора С", состояние которого за время опрокидывания не изменяется. Поэтому к открывшемуся транзистору Т 2 положительный импульс с входа сейчас не пройдет. После переключения триггера конденсаторы С" и С' начнут перезаряжаться через резисторы R" и R'. После перезаряда напряжения на конденсаторах примут значения: и с ' ≈ - Е к, и с " ≈ 0. Значительно раньше закончится запускающий импульс, а следующий сумеет пройти только через диод Д 2 на базу отпертого сейчас транзистора Т 2.

Слайд 21

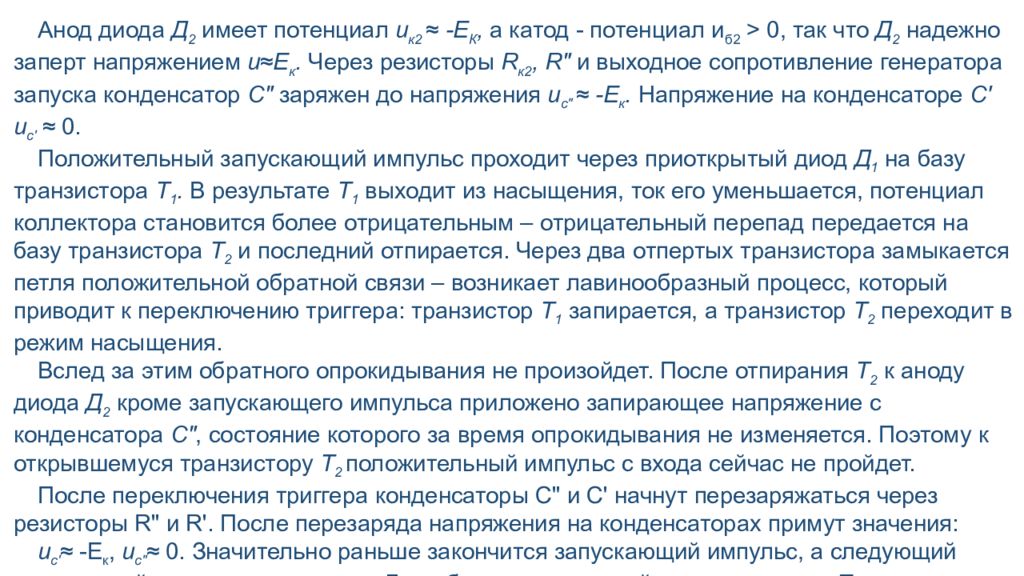

Таким образом, в рассмотренной схеме диоды Д 1 и Д 2 пропускают каждый запускающий импульс только на базу отпертого транзистора, а конденсаторы С' и С", «запоминая» состояние, в котором схема находилась до переключения, препятствуют обратному опрокидыванию ее под действием еще не закончившегося импульса запуска. Временные диаграммы триггера со счетным запуском приведены на рис. 7.6, б. Из них следует, что каждой паре входных запускающих импульсов соответствует один импульс на выходе, т. е. триггер делит на два количество поступающих на вход импульсов. Условное изображение триггера со счетным запуском приведено на рис. 7.6, е. Заметим, что в изображении такого триггера символ у счетного входа может отсутствовать.

Слайд 22

Быстродействие транзисторных триггеров. Быстродействие триггера измеряется в герцах и оценивается наибольшим числом переключений, которое может быть осуществлено в одну секунду. Оно является одной из важных характеристик триггера, определяющих возможность его использования в устройствах импульсной и вычислительной техники, автоматики и т. д. Быстродействие обратно пропорционально разрешающему времени – минимальному временному интервалу, за который триггер изменяет свое состояние на противоположное. Если разрешающее время триггера больше паузы между соседними запускающими импульсами, то под действием второго из них переключения не произойдет. Стадии переключения триггера. Разрешающее время равно сумме длительностей стадий переключения. Процесс переключения можно разделить на четыре стадии, качественное описание которых дается далее. 1. Стадия рассасывания начинается с момента воздействия запускающего импульса на базу отпертого транзистора и заканчивается выходом его из насыщения. Во время этой стадии ( t p ) ток и потенциал коллектора практически не меняются. Длительность рассасывания уменьшается с увеличением запирающего (втекающего в базу) тока I вх генератора переключающих импульсов и возрастает с увеличением степени насыщения S транзистора.

Слайд 23

2. Стадия подготовки начинается с момента выхода из насыщения отпертого транзистора и продолжается до отпирания запертого прежде транзистора. Длительность ее ( t п ) тем меньше, чем меньше напряжение U бзап которым заперт данный транзистор и чем быстрее изменяется напряжение на коллекторе противоположного транзистора, передаваемое на базу данного. Поэтому, в частности, ограничивают напряжение источника, запирающего транзистор: Е б ≤ (0,1 ÷ 0,2) Е к. 3. Стадия опрокидывания характеризуется лавинообразным изменением токов и напряжений в схеме, когда оба транзистора находятся в активном режиме и через них замыкается петля положительной обратной связи. Заканчивается эта стадия запиранием одного из транзисторов. Длительность ее (t 0 ) зависит от инерционности транзисторов. 4. Стадия установления завершает переключение триггера. В течение этой стадии достигают установившихся значений три напряжения: на коллекторах обоих транзисторов и на базе закрывшегося транзистора.

Слайд 24

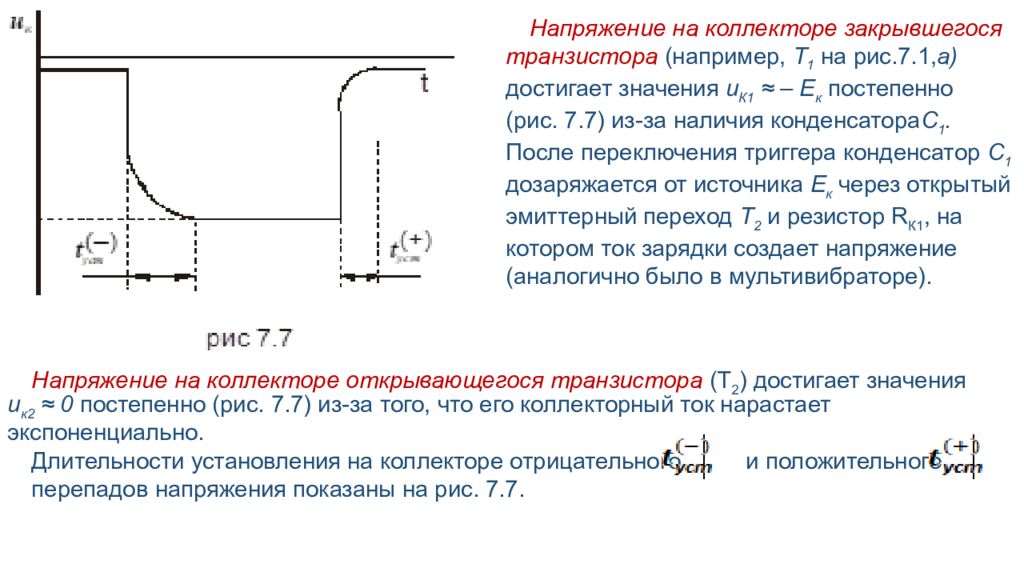

Напряжение на коллекторе закрывшегося транзистора (например, Т 1 на рис.7.1, а) достигает значения и К1 ≈ – Е к постепенно (рис. 7.7) из-за наличия конденсатора С 1. После переключения триггера конденсатор С 1 дозаряжается от источника Е к через открытый эмиттерный переход Т 2 и резистор R К1, на котором ток зарядки создает напряжение (аналогично было в мультивибраторе). Напряжение на коллекторе открывающегося транзистора (Т 2 ) достигает значения и к2 ≈ 0 постепенно (рис. 7.7) из-за того, что его коллекторный ток нарастает экспоненциально. Длительности установления на коллекторе отрицательного и положительного перепадов напряжения показаны на рис. 7.7.

Слайд 25

Напряжение на базе закрывшегося транзистора (например, Т 1 ) достигает установившегося значения постепенно из-за разрядки ускоряющего конденсатора противоположного плеча (С 2 ). Эта разрядка происходит через резистор R 2 и одновременно через резистор R б1 – источник Е б - транзистор Т 2. Ток разрядки создает на резисторе напряжение, за счет которого потенциал базы закрывшегося транзистора Т 1 выше того значения, которое будет в установившемся режиме. Последний наступит после разрядки конденсатора. Время стадии установления определяется самым длительным из процессов установ-ления трех напряжений (обычно на коллекторе или базе закрывшегося транзистора. Разрешающее время (определяющее минимально допустимый интервал между запускающими импульсами): t разр = t р + t n + t о + t уст. Обычно стадия установления занимает большую часть времени переходного процесса и определяет разрешающее время. Разрешающее время, а следовательно, и быстродействие триггера зависит от инерционности транзисторов, а также от величин емкостей конденсаторов и сопротивле-ний резисторов схемы, определяющих длительности перезарядки конденсаторов. Основными методами повышения быстродействия транзисторных триггеров являются: использование высокочастотных транзисторов, устранение насыщения, уменьшение времени установления напряжения на ускоряющих конденсаторах.

Слайд 26

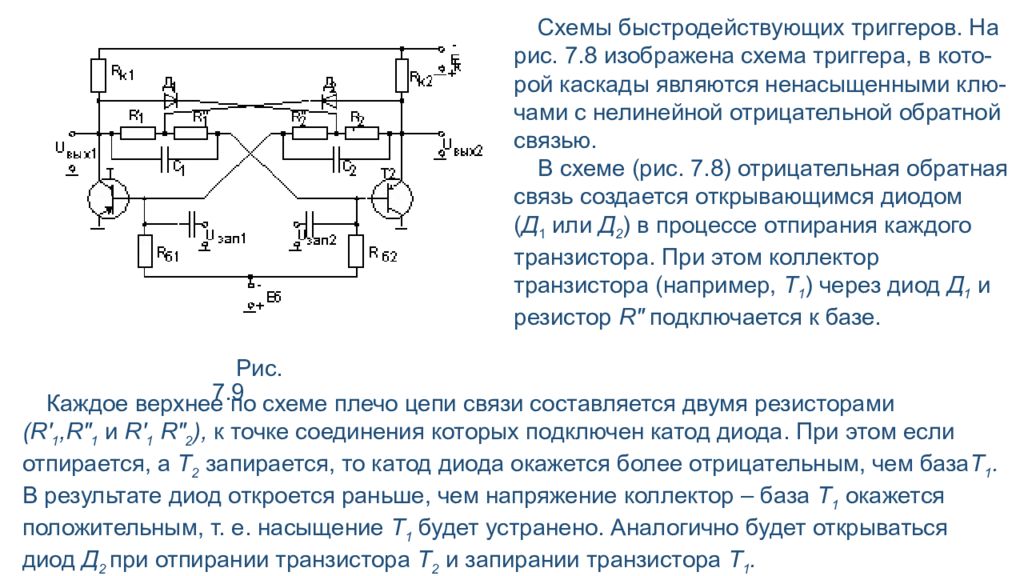

Рис.7.9 Схемы быстродействующих триггеров. На рис. 7.8 изображена схема триггера, в кото-рой каскады являются ненасыщенными клю-чами с нелинейной отрицательной обратной связью. В схеме (рис. 7.8) отрицательная обратная связь создается открывающимся диодом ( Д 1 или Д 2 ) в процессе отпирания каждого транзистора. При этом коллектор транзистора (например, Т 1 ) через диод Д 1 и резистор R" подключается к базе. Каждое верхнее по схеме плечо цепи связи составляется двумя резисторами (R' 1,R" 1 и R' 1 R" 2 ), к точке соединения которых подключен катод диода. При этом если отпирается, а Т 2 запирается, то катод диода окажется более отрицательным, чем база Т 1. В результате диод откроется раньше, чем напряжение коллектор – база Т 1 окажется положительным, т. е. насыщение Т 1 будет устранено. Аналогично будет открываться диод Д 2 при отпирании транзистора Т 2 и запирании транзистора Т 1.

Слайд 27

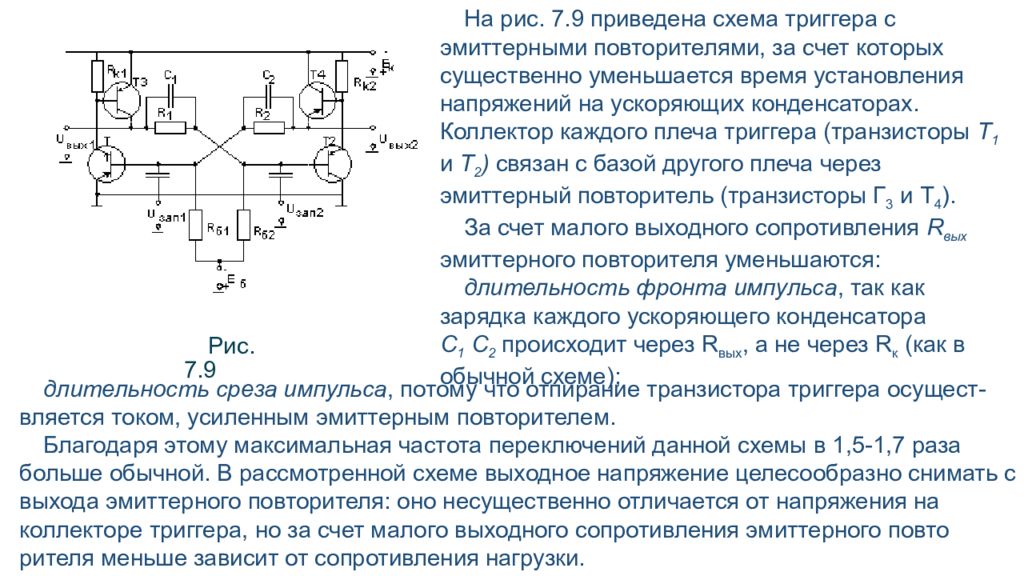

Рис.7.9 На рис. 7.9 приведена схема триггера с эмиттерными повторителями, за счет которых существенно уменьшается время установления напряжений на ускоряющих конденсаторах. Коллектор каждого плеча триггера (транзисторы Т 1 и Т 2 ) связан с базой другого плеча через эмиттерный повторитель (транзисторы Г 3 и Т 4 ). За счет малого выходного сопротивления R вых эмиттерного повторителя уменьшаются: длительность фронта импульса, так как зарядка каждого ускоряющего конденсатора С 1 С 2 происходит через R вых, а не через R к (как в обычной схеме); длительность среза импульса, потому что отпирание транзистора триггера осущест-вляется током, усиленным эмиттерным повторителем. Благодаря этому максимальная частота переключений данной схемы в 1,5-1,7 раза больше обычной. В рассмотренной схеме выходное напряжение целесообразно снимать с выхода эмиттерного повторителя: оно несущественно отличается от напряжения на коллекторе триггера, но за счет малого выходного сопротивления эмиттерного повторителя меньше зависит от сопротивления нагрузки.