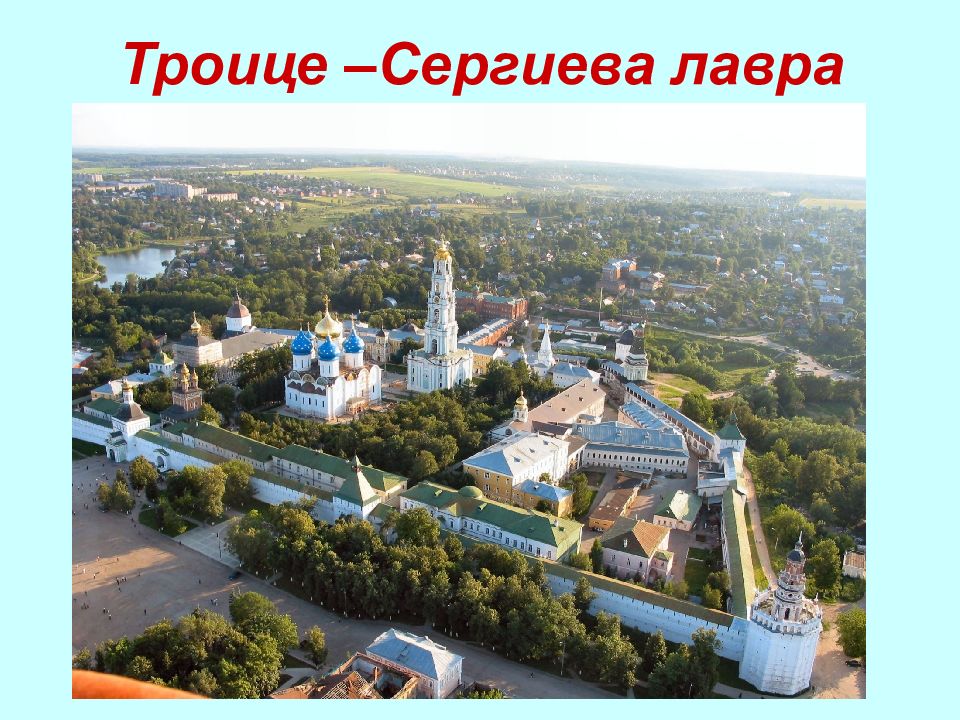

Первый слайд презентации: Троице –Сергиева лавра

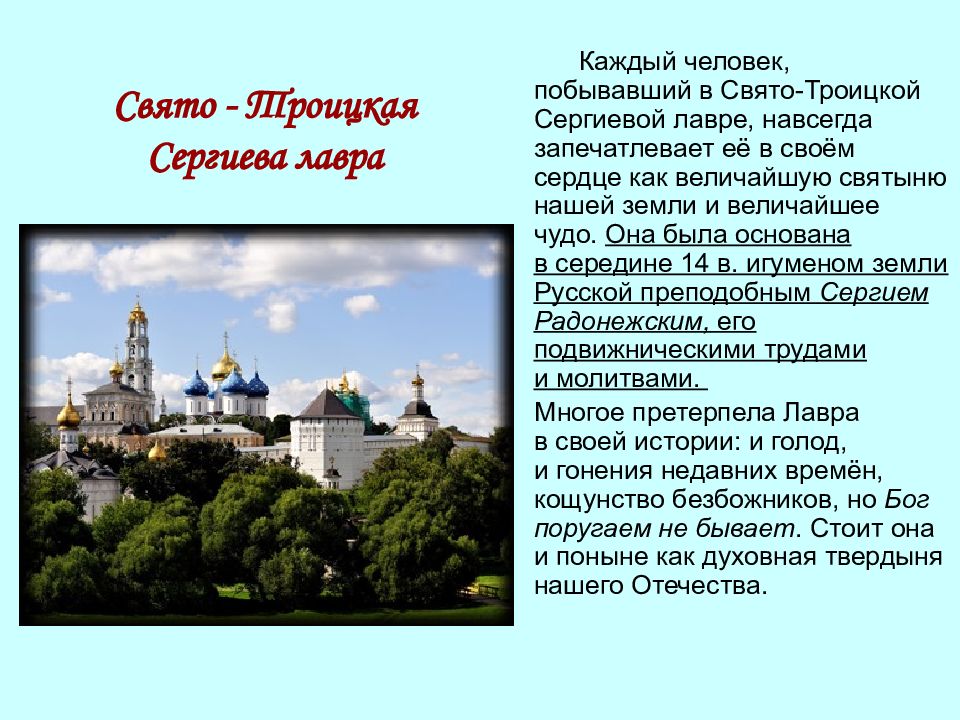

Слайд 2: Свято - Троицкая Сергиева лавра

Каждый человек, побывавший в Свято-Троицкой Сергиевой лавре, навсегда запечатлевает её в своём сердце как величайшую святыню нашей земли и величайшее чудо. Она была основана в середине 14 в. игуменом земли Русской преподобным Сергием Радонежским, его подвижническими трудами и молитвами. Многое претерпела Лавра в своей истории: и голод, и гонения недавних времён, кощунство безбожников, но Бог поругаем не бывает. Стоит она и поныне как духовная твердыня нашего Отечества.

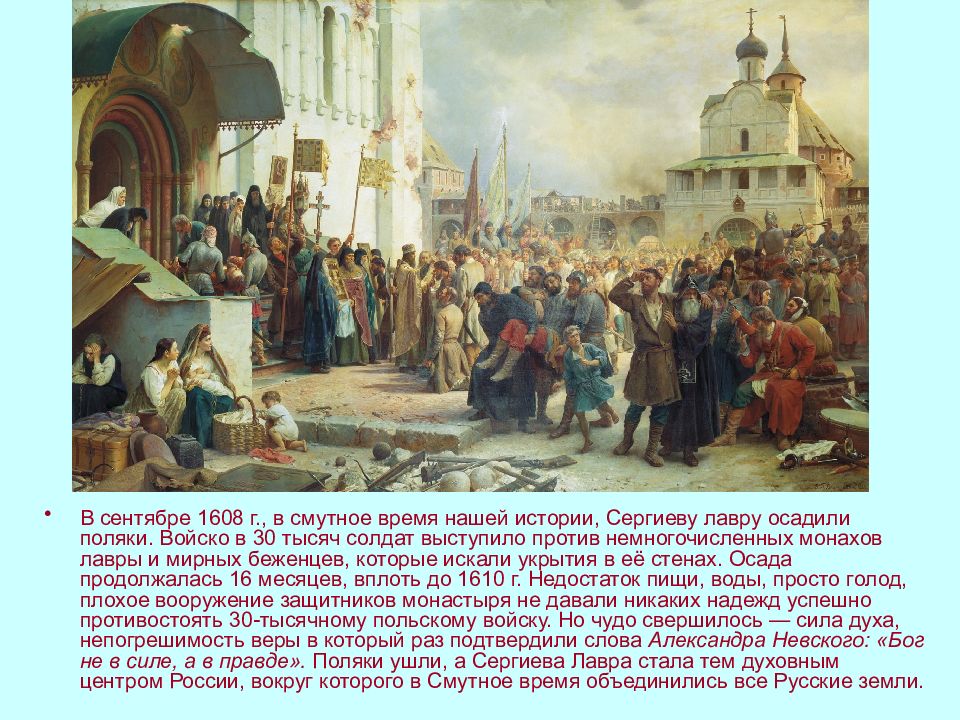

Слайд 3

Сергиев Посад - город с богатейшей историей, которая насчитывает почти семь веков насыщенной яркими событиями жизни.

Слайд 5

В сентябре 1608 г., в смутное время нашей истории, Сергиеву лавру осадили поляки. Войско в 30 тысяч солдат выступило против немногочисленных монахов лавры и мирных беженцев, которые искали укрытия в её стенах. Осада продолжалась 16 месяцев, вплоть до 1610 г. Недостаток пищи, воды, просто голод, плохое вооружение защитников монастыря не давали никаких надежд успешно противостоять 30-тысячному польскому войску. Но чудо свершилось — сила духа, непогрешимость веры в который раз подтвердили слова Александра Невского: «Бог не в силе, а в правде». Поляки ушли, а Сергиева Лавра стала тем духовным центром России, вокруг которого в Смутное время объединились все Русские земли.

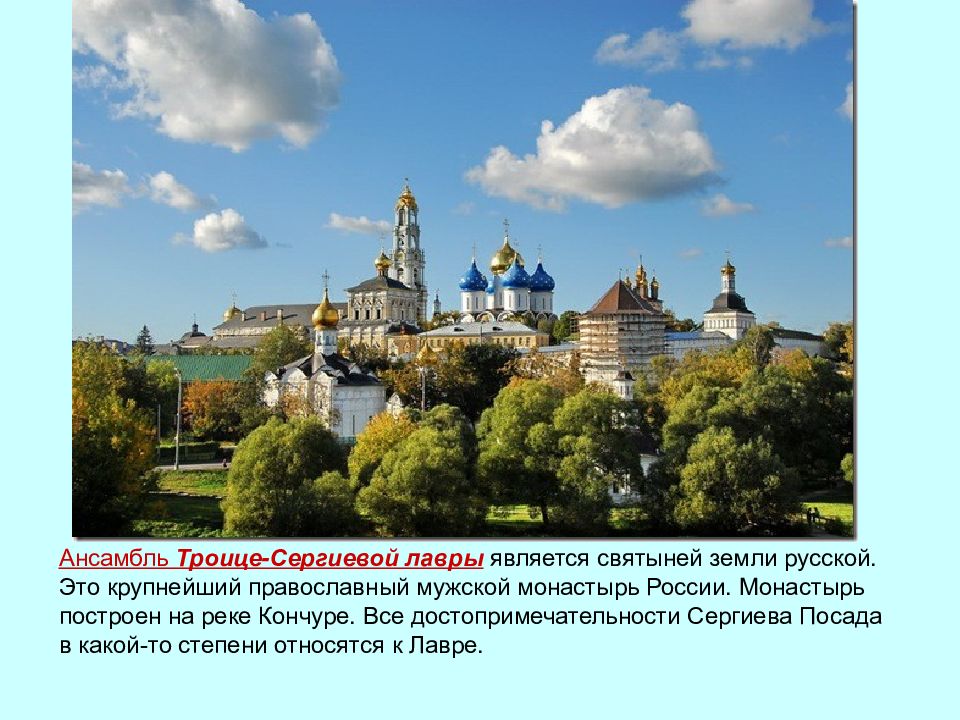

Слайд 6

Ансамбль Троице-Сергиевой лавры является святыней земли русской. Это крупнейший православный мужской монастырь России. Монастырь построен на реке Кончуре. Все достопримечательности Сергиева Посада в какой-то степени относятся к Лавре.

Слайд 7

"Основателем первого монашеского общежития (киновики) был великий русский подвижник Сергей Радонежский. Говорил Сергей мало…, но зато когда говорил, его слушали, ибо он говорил дело. Вокруг обители Сергия создался ореол святости и уважения, а ученики подвижника стали сами, по его благословению, основывать общежительские монастыри. Каждый монастырь играл роль не только церкви, но и больницы, и школы, и библиотеки. Конечно, врачей среди монахов было меньше чем в современной поликлинике, а книг меньше, чем в библиотеке Академии наук, но врачи лечили, а книги читались". ( из книги "От Руси до России".)

Слайд 8

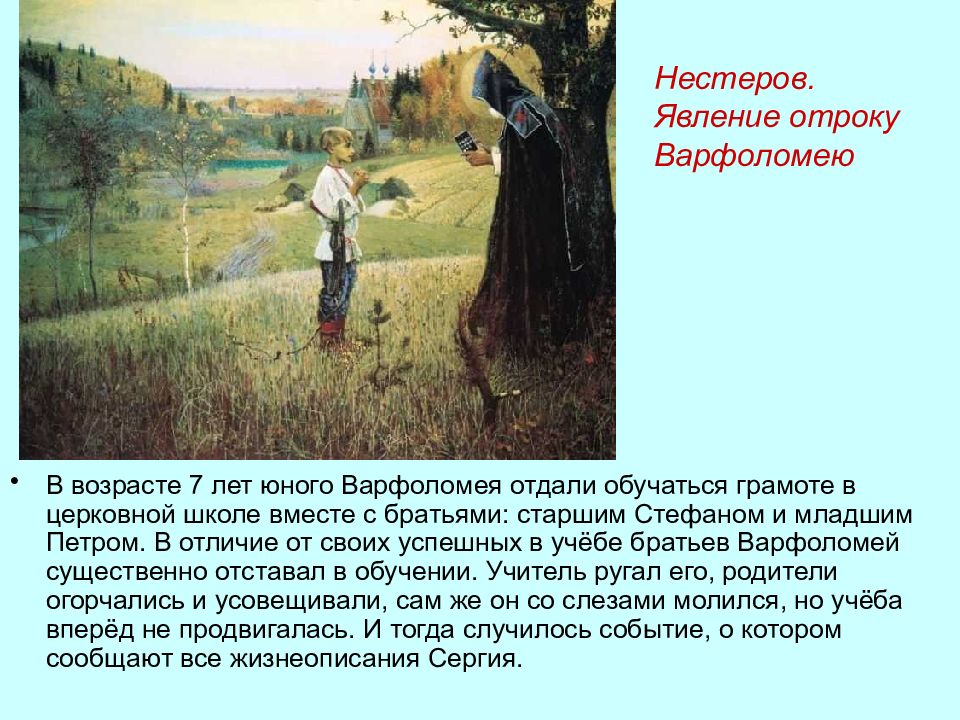

В возрасте 7 лет юного Варфоломея отдали обучаться грамоте в церковной школе вместе с братьями: старшим Стефаном и младшим Петром. В отличие от своих успешных в учёбе братьев Варфоломей существенно отставал в обучении. Учитель ругал его, родители огорчались и усовещивали, сам же он со слезами молился, но учёба вперёд не продвигалась. И тогда случилось событие, о котором сообщают все жизнеописания Сергия. Нестеров. Явление отроку Варфоломею

Слайд 9

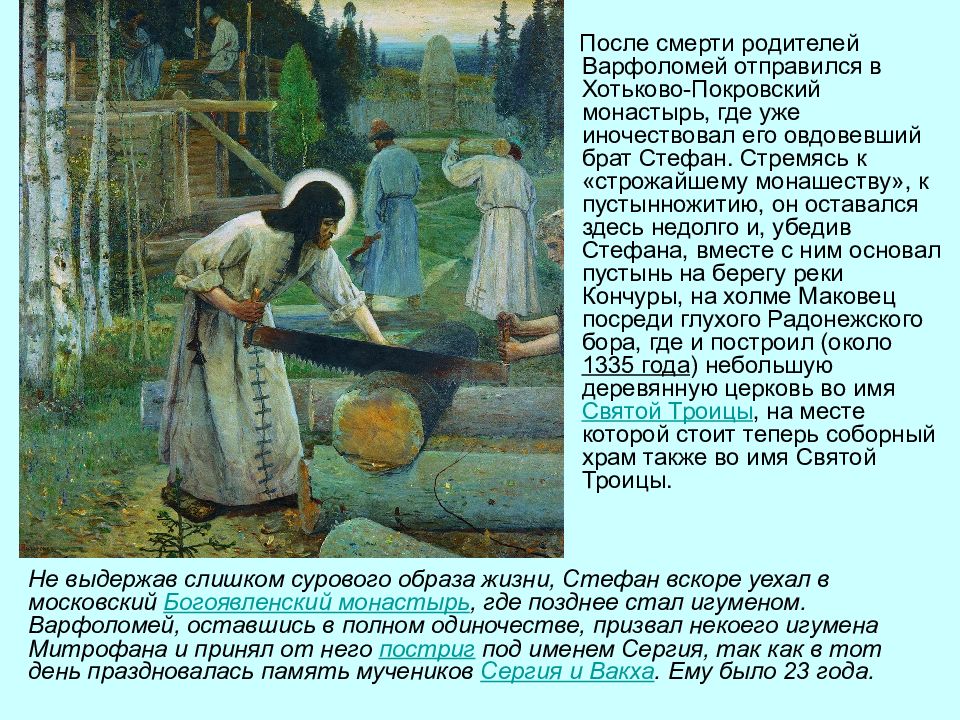

После смерти родителей Варфоломей отправился в Хотьково-Покровский монастырь, где уже иночествовал его овдовевший брат Стефан. Стремясь к «строжайшему монашеству», к пустынножитию, он оставался здесь недолго и, убедив Стефана, вместе с ним основал пустынь на берегу реки Кончуры, на холме Маковец посреди глухого Радонежского бора, где и построил (около 1335 года ) небольшую деревянную церковь во имя Святой Троицы, на месте которой стоит теперь соборный храм также во имя Святой Троицы. Не выдержав слишком сурового образа жизни, Стефан вскоре уехал в московский Богоявленский монастырь, где позднее стал игуменом. Варфоломей, оставшись в полном одиночестве, призвал некоего игумена Митрофана и принял от него постриг под именем Сергия, так как в тот день праздновалась память мучеников Сергия и Вакха. Ему было 23 года.

Слайд 10

Года через два или три к нему стали стекаться иноки; образовалась обитель, которая в 1345 оформилась как Троице-Сергиев монастырь (впоследствии Троице-Сергиева лавра ) и Сергий был её вторым игуменом (первый — Митрофан) и пресвитером (с 1354 ), подававшим всем пример своим смирением и трудолюбием.

Слайд 11

Запретив принимать подаяние, Сергий поставил правилом, чтобы все иноки жили от своего труда, сам подавая им в этом пример. Постепенно слава его росла; в обитель стали обращаться все, начиная от крестьян и кончая князьями; многие селились по соседству с нею, жертвовали ей своё имущество. Сначала терпевшая во всём необходимом крайнюю нужду пустынь обратилась в богатый монастырь.

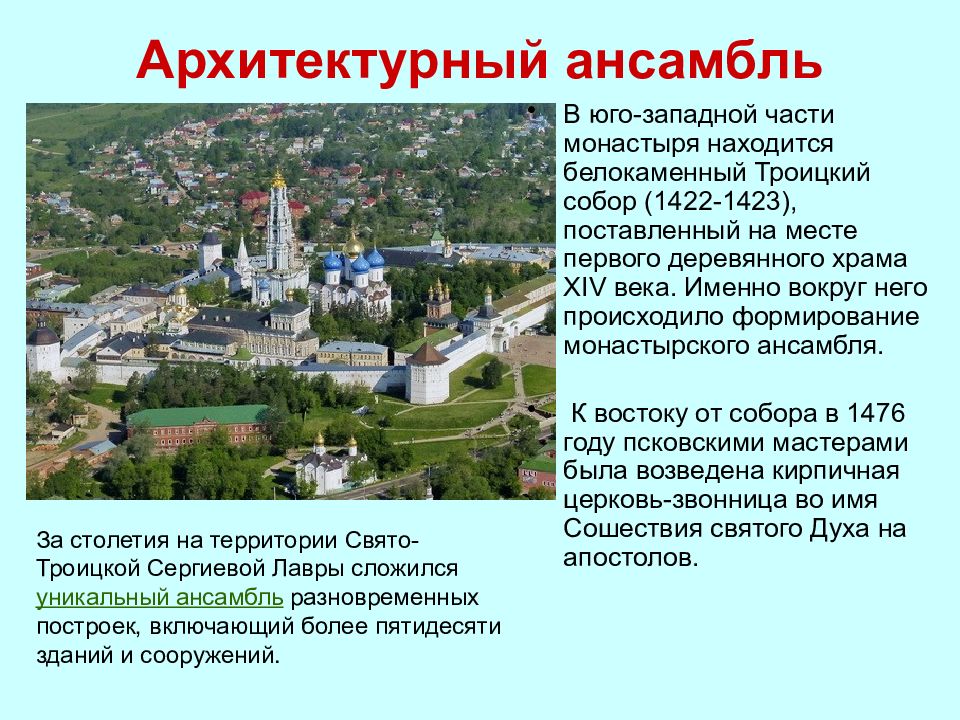

Слайд 12: Архитектурный ансамбль

В юго-западной части монастыря находится белокаменный Троицкий собор (1422-1423), поставленный на месте первого деревянного храма XIV века. Именно вокруг него происходило формирование монастырского ансамбля. К востоку от собора в 1476 году псковскими мастерами была возведена кирпичная церковь-звонница во имя Сошествия святого Духа на апостолов. За столетия на территории Свято-Троицкой Сергиевой Лавры сложился уникальный ансамбль разновременных построек, включающий более пятидесяти зданий и сооружений.

Слайд 13

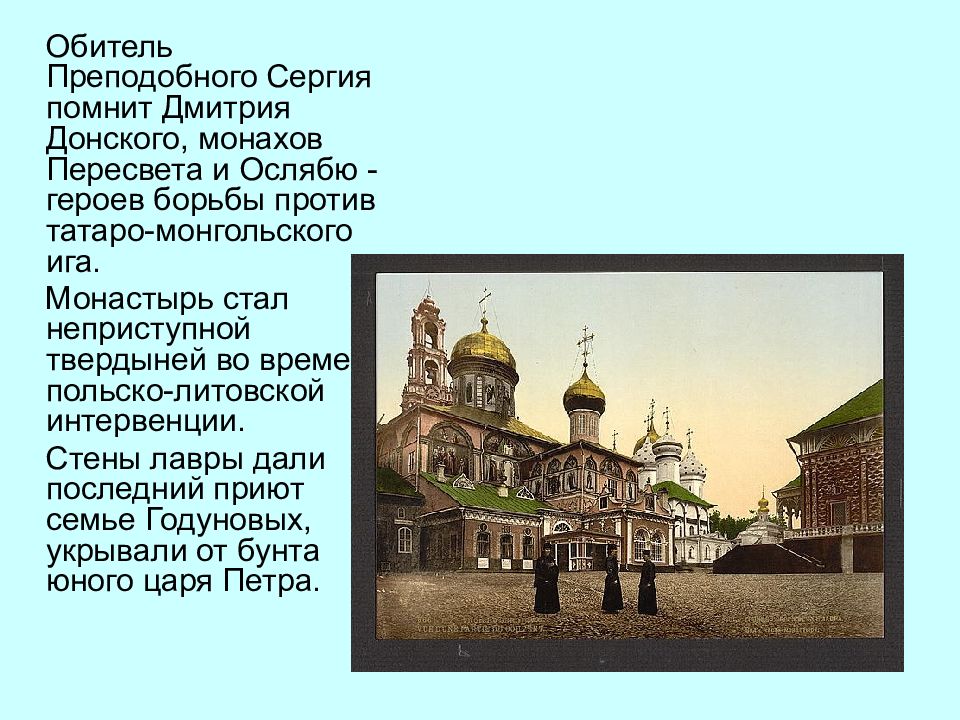

Обитель Преподобного Сергия помнит Дмитрия Донского, монахов Пересвета и Ослябю - героев борьбы против татаро-монгольского ига. Монастырь стал неприступной твердыней во времена польско-литовской интервенции. Стены лавры дали последний приют семье Годуновых, укрывали от бунта юного царя Петра.

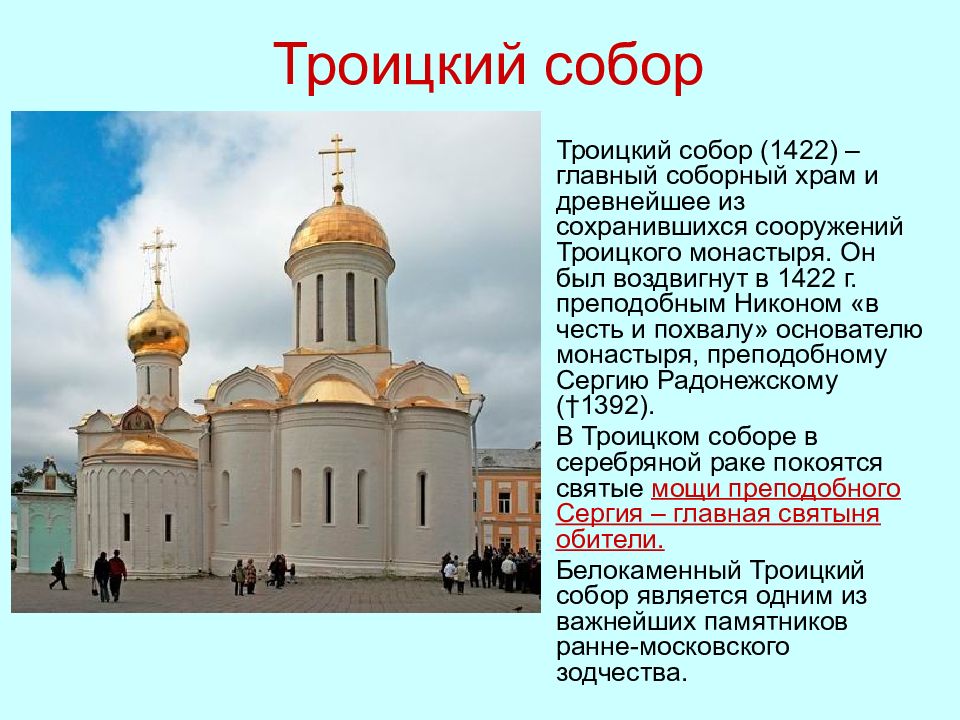

Слайд 14: Троицкий собор

Троицкий собор (1422) – главный соборный храм и древнейшее из сохранившихся сооружений Троицкого монастыря. Он был воздвигнут в 1422 г. преподобным Никоном «в честь и похвалу» основателю монастыря, преподобному Сергию Радонежскому (†1392). В Троицком соборе в серебряной раке покоятся святые мощи преподобного Сергия – главная святыня обители. Белокаменный Троицкий собор является одним из важнейших памятников ранне-московского зодчества.

Слайд 15: Успенский собор (1585)

Успенский собор, сооруженный по повелению царя Иоанна Грозного, строился на протяжении 1559–1585 гг. По своей архитектуре пятиглавый Успенский собор очень близок послужившему для него образцом одноименному собору Московского Кремля, превосходя его по размерам. Это самый большой храм Троицкого монастыря, но поставлен он так, что его торжественное величие не подавляет собой другие, более древние и меньшие по размерам постройки монастыря

Слайд 16: Успенский кладезь с часовней (1644 г. – кон. XVII в.)

Успенский кладезь был устроен в 1644 г. у юго-западного угла Успенского собора над открывшимся здесь источником целебной воды. Возведение часовни над ним относится к концу XVII в. Часовня по форме подобна миниатюрному четырехъярусному храму, увенчана куполом и крестом и, как другие постройки монастыря конца XVII в., богато украшена резьбой и покрыта многоцветной росписью. Строгие белые стены величественного Успенского собора, рядом с которым расположена Надкладезная часовня, подчеркивают праздничность ее убранства.

Слайд 17: Духовская церковь (1476)

Расположенный к востоку от Троицкого собора, храм Сошествия Святаго Духа (Духовская церковь), замыкает собой юго-восточный угол соборной площади, органически включаясь в архитектурный ансамбль монастыря. Церковь была построена псковскими мастерами в 1476 г. и представляет собой уникальный для московской архитектуры XV в. пример церкви с подкупольной звонницей (церкви «иже под колоколы»). Висевший на звоннице церкви особый – «всполошной» – колокол во время польско-литовской осады монастыря 1608–1610 гг. возвещал защитникам обители об опасности.

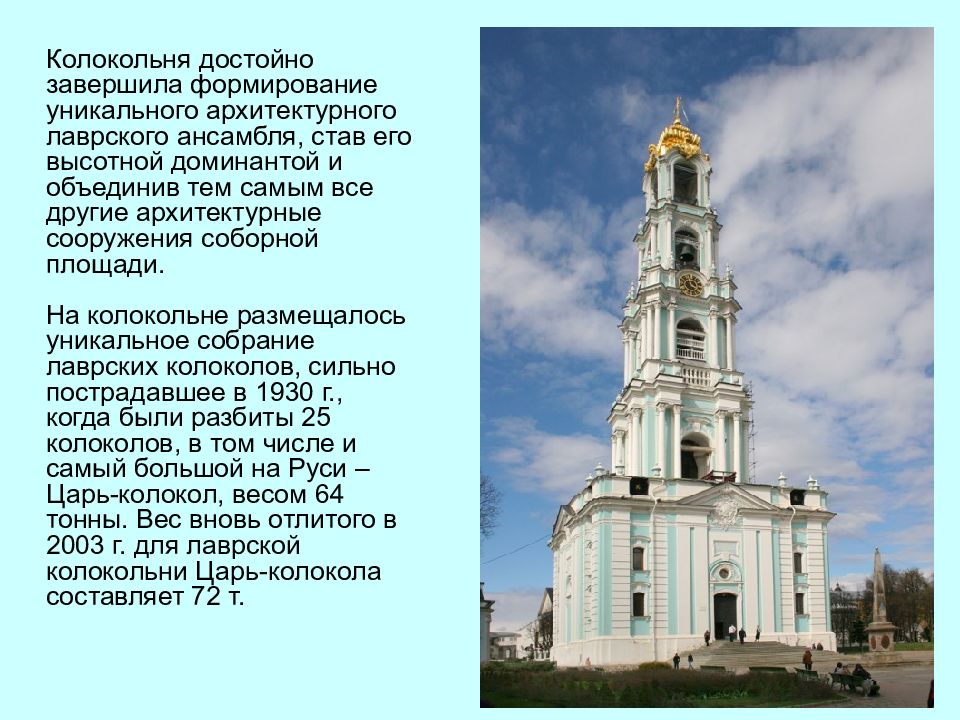

Слайд 18: Колокольня

Колокольня Троице-Сергиевой Лавры, строившаяся с 1741 по 1768 г., замыкает собой северную сторону соборной площади. Высота колокольни составляет 88 м, что на 11 м больше звонницы Новодевичьего монастыря и на 6 м – колокольни Ивана Великого в Московском Кремле. Окончательный архитектурный облик, благодаря которому лаврская колокольня получила заслуженную славу красивейшей на Руси, придал ей замечательный русский архитектор Д. В. Ухтомский. Пятиярусная колокольня, отличающаяся исключительной стройностью и изяществом, изысканностью убранства, является одним из лучших памятников русской архитектуры XVIII в.

Слайд 19

Колокольня достойно завершила формирование уникального архитектурного лаврского ансамбля, став его высотной доминантой и объединив тем самым все другие архитектурные сооружения соборной площади. На колокольне размещалось уникальное собрание лаврских колоколов, сильно пострадавшее в 1930 г., когда были разбиты 25 колоколов, в том числе и самый большой на Руси – Царь-колокол, весом 64 тонны. Вес вновь отлитого в 2003 г. для лаврской колокольни Царь-колокола составляет 72 т.

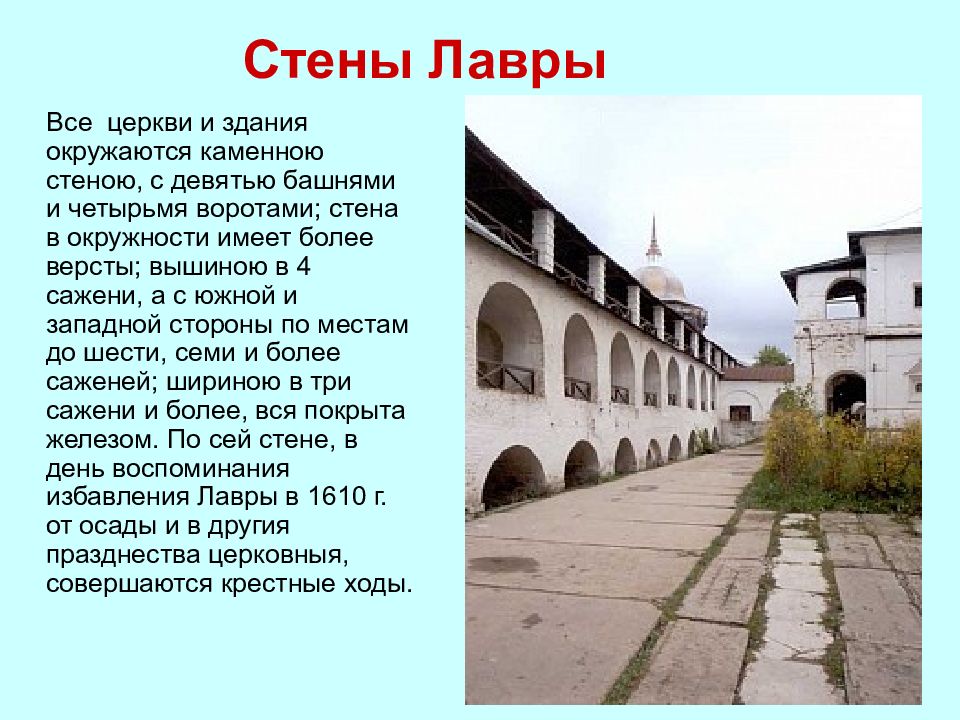

Слайд 20: Стены Лавры

Все церкви и здания окружаются каменною стеною, с девятью башнями и четырьмя воротами; стена в окружности имеет более версты; вышиною в 4 сажени, а с южной и западной стороны по местам до шести, семи и более саженей; шириною в три сажени и более, вся покрыта железом. По сей стене, в день воспоминания избавления Лавры в 1610 г. от осады и в другия празднества церковныя, совершаются крестные ходы.

Слайд 21

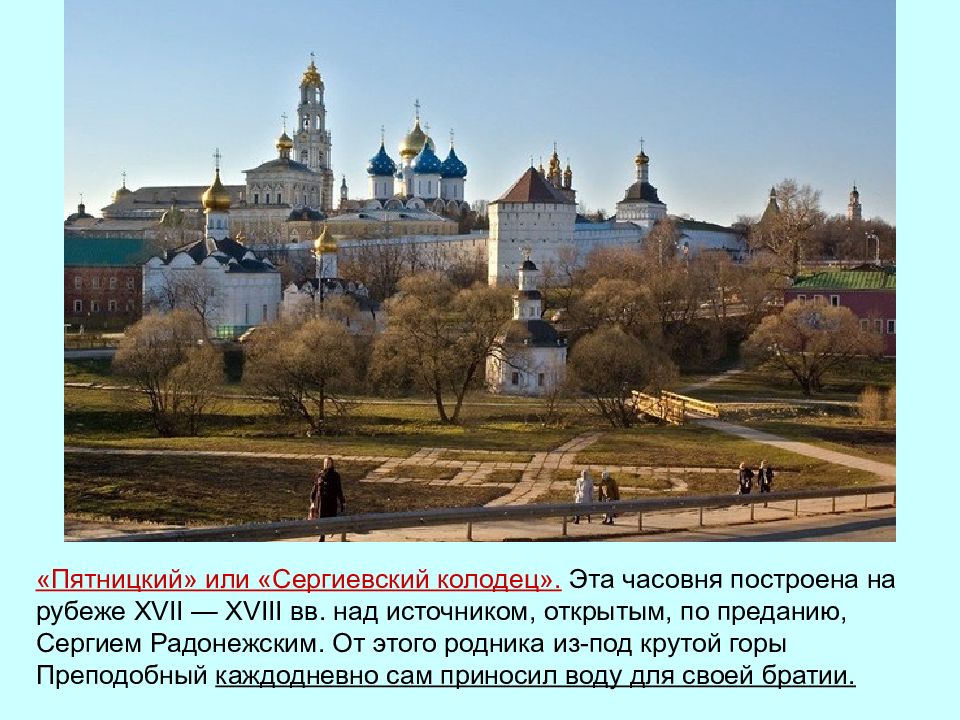

«Пятницкий» или «Сергиевский колодец». Эта часовня построена на рубеже XVII — XVIII вв. над источником, открытым, по преданию, Сергием Радонежским. От этого родника из-под крутой горы Преподобный каждодневно сам приносил воду для своей братии.

Слайд 22: Реставрация

В ходе рестараврации в 1956—1959 годах все здания и сооружения монастыря были освобождены от занимавших их посторонних учреждений. К 1970 году основной объём реставрационных работ был выполнен. Реставрация продолжались и в 1970-е годы — ряд объектов был воссоздан под руководством архитекторов Ю. Д. Беляева и Ю. Н. Шахова. В 1993 году архитектурный ансамбль лавры вошёл в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Слайд 23

Кирпичная, с нарядным убранством из белого камня, она служит примером архитектуры петровского времени, богатой мотивами европейского зодчества. Часовня Пятницкого колодца расположена у дороги на берегу реки Кончуры, напротив Пятницкой и Введенской церквей и построена по типу московских многоярусных храмов.

Слайд 24: История Лавры в XX веке

1918 год стал началом трудного периода в истории Лавры. По утверждении 20 января (по ст. ст.) 1918 года СНК РСФСР Декрета Об отделении церкви от государства и школы от церкви, Лавра, как и иные монастыри в России, находящиеся на территории, контролируемой большевиками, была юридически обращена в трудовую артель, однако монашеская жизнь продолжалась явочным порядком до 21 октября 1919 года, когда монахи были переселены в Черниговский и Гефсиманский скиты. 10 ноября 1919 года президиум исполкома Сергиевского уезда принял решение о закрытии Лавры ввиду острой нехватки помещений для больниц, школ, детских учреждений.

Слайд 25

Троицкий собор был закрыт немедленно, а братия была выселена и нашла себе место в трудовых коммунах ; последнее богослужение в Троицком соборе было совершено 31 мая 1920 года. В том же 1920 году на территории Лавры был организован историко-архитектурный музей. В 1929 году были закрыты последние скиты близ Лавры и изъята на переплавку большая часть лаврских колоколов (уцелели колокол «Лебедь» 1593 года и древнейший, «никоновский», 1420 года). На территории Лавры до 1953 года находился Загорский учительский институт. К концу 1930-х годов памятники Лавры были основательно порушены, частично перестроены и приспособлены под жильё и другие не свойственные им хозяйственные нужды

Слайд 26: Религиозная жизнь

Начало возрождения монашеской жизни Лавры относится к началу 1946 года. Патриарх Алексий I стал настоятелем, первым наместником по открытии был архимандрит Гурий (Егоров). Троице-Сергиева лавра оставалась основным местопребыванием патриархов до 1983 года, когда резиденция была переведена в московский Данилов монастырь. В 1949 году в стенах Лавры возобновила деятельность Духовная академия, воссозданная в 1946 году.

Слайд 28: Явление отроку Варфоломею

Се́ргий Ра́донежский, в миру Варфоломе́й родился 3 мая 1314 года (дата условная), преставился 25 сентября 1392 года. Монах Русской Православной церкви, основатель Троицкого монастыря под Москвой (нынеТроице-Сергиева лавра), преобразователь монашества в Северной Руси. - Что вам известно о сюжете этой картины?

Слайд 29

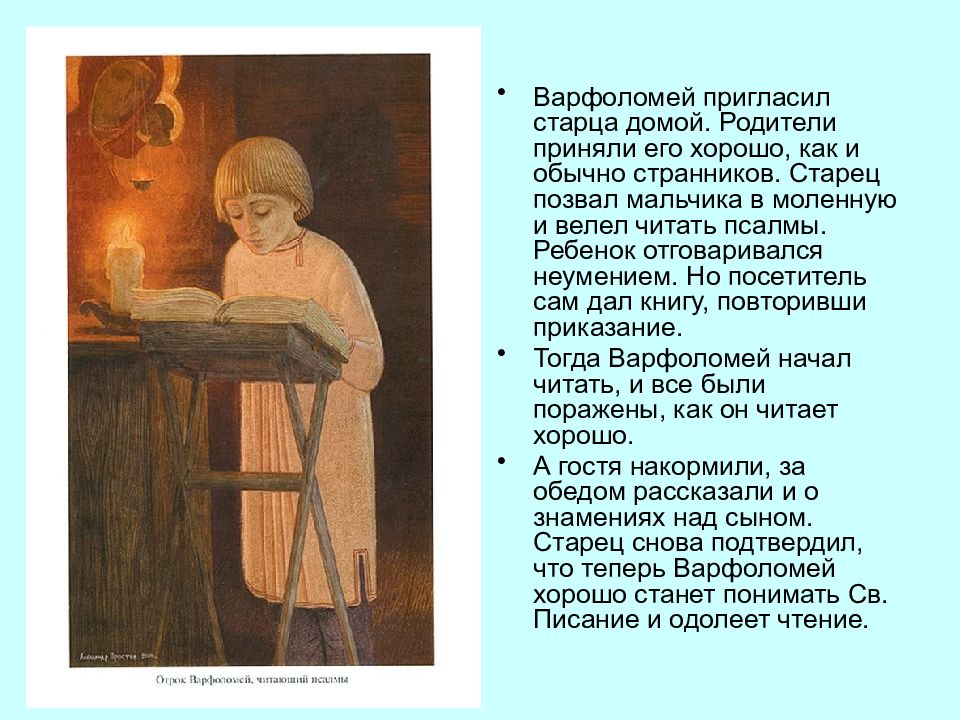

Варфоломей пригласил старца домой. Родители приняли его хорошо, как и обычно странников. Старец позвал мальчика в моленную и велел читать псалмы. Ребенок отговаривался неумением. Но посетитель сам дал книгу, повторивши приказание. Тогда Варфоломей начал читать, и все были поражены, как он читает хорошо. А гостя накормили, за обедом рассказали и о знамениях над сыном. Старец снова подтвердил, что теперь Варфоломей хорошо станет понимать Св. Писание и одолеет чтение.

Слайд 30: Рождение и детство

На том месте, где родился Сергий, построен Варницкий монастырь В своём рассказе первый биограф Сергия Радонежского Епифаний Премудрый сообщает, что будущий святой, получивший при крещении имя Варфоломей (в честь апостола Варфоломея ), родился в селе Варницы (близ Ростова ) в семье боярина Кирилла, служилого ростовских удельных князей, и его жены Марии.

Слайд 31

Около 1328 года сильно обедневшая семья Варфоломея была вынуждена перебраться в город Радонеж. Родителей можно представить себе людьми почтенными и справедливыми, религиозными в высокой степени. Помогали бедным и охотно принимали странников.

Слайд 32: Стремление к монашеству

Еще в юности в душе Варфоломея возникло и укрепилось желание посвятить себя монашеской жизни; достигнув двадцатилетнего возраста, он решился постричься в монахи. Родители не возражали, но просили дождаться их смерти: братья Стефан и Петр жили отдельно своими семьями, и Варфоломей был единственной опорой своих родителей в годы болезненной старости и скудости.

Слайд 33: Кирилла и Марии, родителей преподобного Сергия Радонежского

Через два-три года он похоронил отца и мать и отправился в Хотьково-Покровский монастырь, где уже иночествовал его овдовевший брат Стефан.

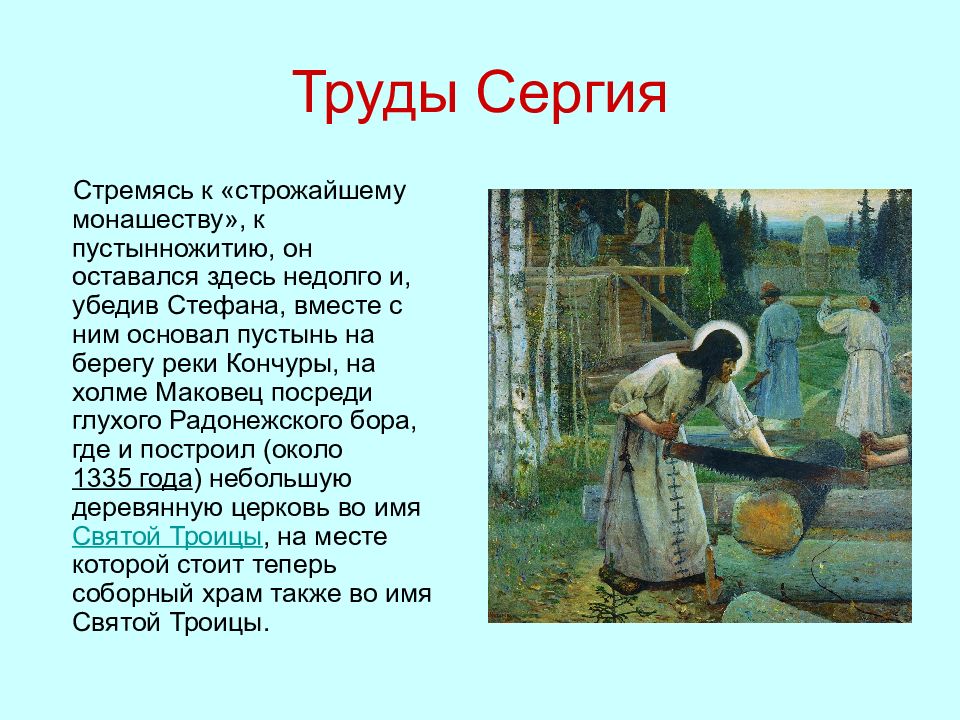

Слайд 34: Труды Сергия

Стремясь к «строжайшему монашеству», к пустынножитию, он оставался здесь недолго и, убедив Стефана, вместе с ним основал пустынь на берегу реки Кончуры, на холме Маковец посреди глухого Радонежского бора, где и построил (около 1335 года ) небольшую деревянную церковь во имя Святой Троицы, на месте которой стоит теперь соборный храм также во имя Святой Троицы.

Слайд 35

Не выдержав слишком сурового образа жизни, Стефан вскоре уехал в московский Богоявленский монастырь, где позднее стал игуменом. Варфоломей, оставшись в полном одиночестве, призвал некоего игумена Митрофана и принял от него постриг под именем Сергия, так как в тот день праздновалась память мучеников Сергия и Вакха. Ему было 23 года. Уход брата Стефана

Слайд 36

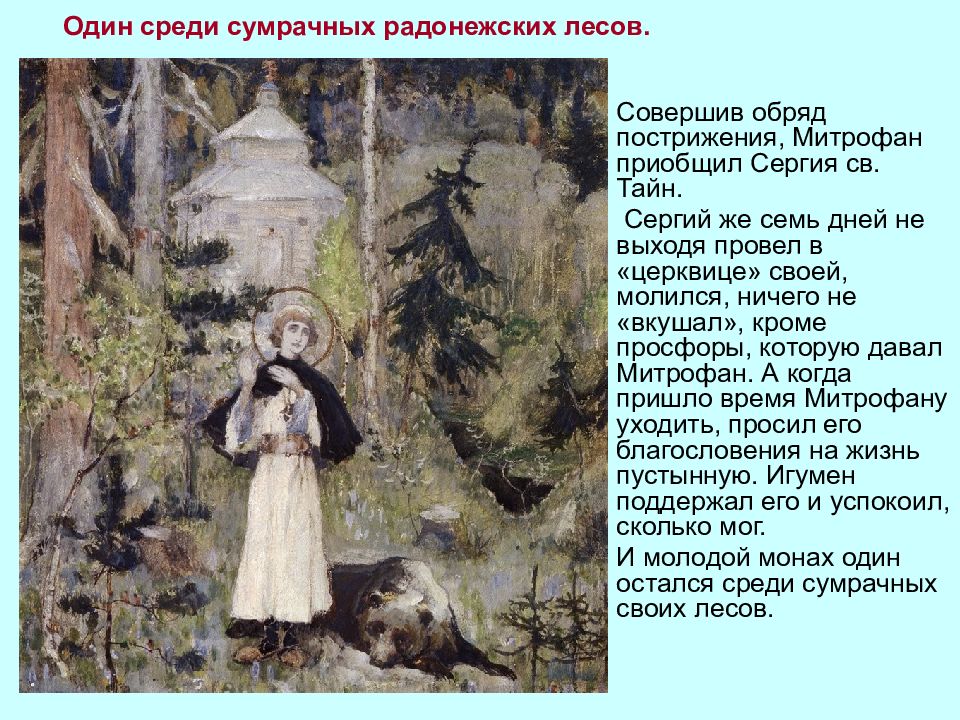

Совершив обряд пострижения, Митрофан приобщил Сергия св. Тайн. Сергий же семь дней не выходя провел в «церквице» своей, молился, ничего не «вкушал», кроме просфоры, которую давал Митрофан. А когда пришло время Митрофану уходить, просил его благословения на жизнь пустынную. Игумен поддержал его и успокоил, сколько мог. И молодой монах один остался среди сумрачных своих лесов. Один среди сумрачных радонежских лесов.

Слайд 37

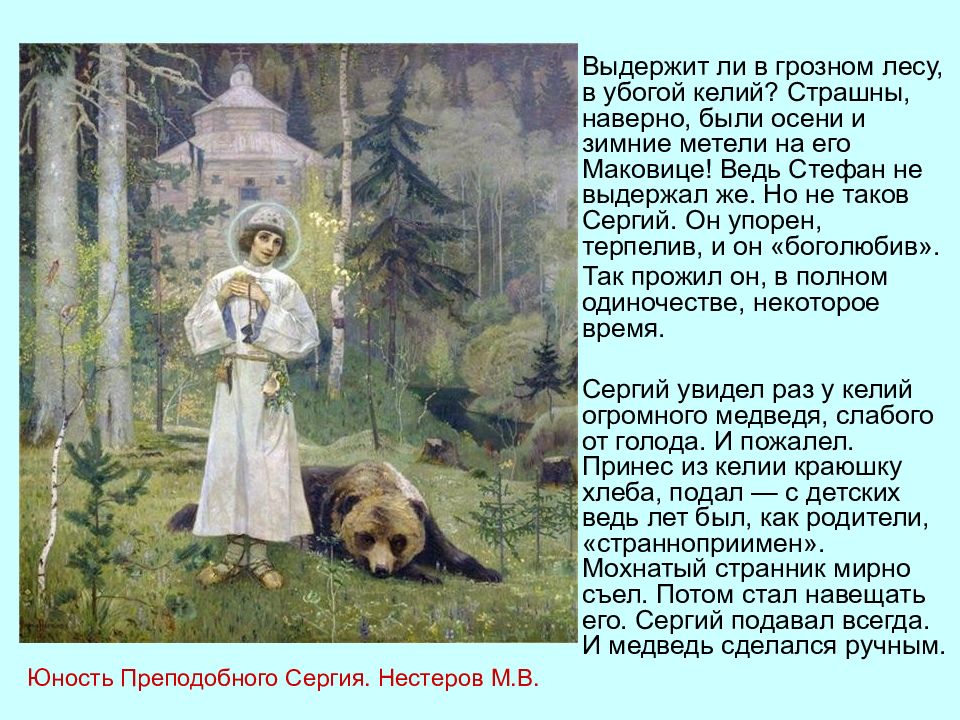

Выдержит ли в грозном лесу, в убогой келий? Страшны, наверно, были осени и зимние метели на его Маковице! Ведь Стефан не выдержал же. Но не таков Сергий. Он упорен, терпелив, и он «боголюбив». Так прожил он, в полном одиночестве, некоторое время. Сергий увидел раз у келий огромного медведя, слабого от голода. И пожалел. Принес из келии краюшку хлеба, подал — с детских ведь лет был, как родители, «странноприимен». Мохнатый странник мирно съел. Потом стал навещать его. Сергий подавал всегда. И медведь сделался ручным. Юность Преподобного Сергия. Нестеров М.В.

Слайд 38: Дионисий. Икона «Сергий Радонежский в житии», XV век

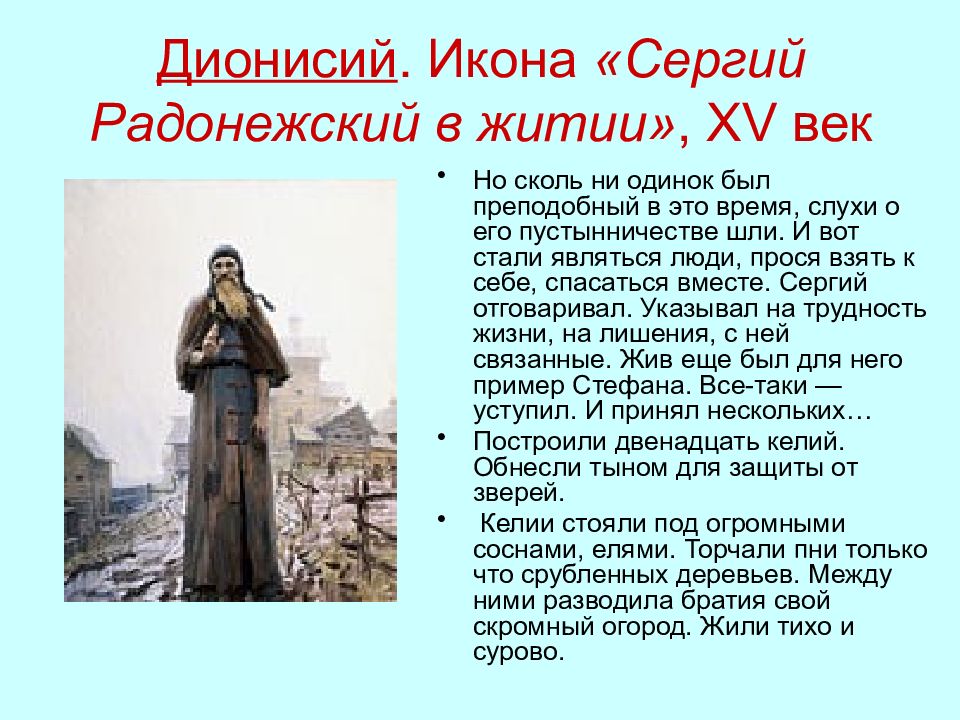

Но сколь ни одинок был преподобный в это время, слухи о его пустынничестве шли. И вот стали являться люди, прося взять к себе, спасаться вместе. Сергий отговаривал. Указывал на трудность жизни, на лишения, с ней связанные. Жив еще был для него пример Стефана. Все-таки — уступил. И принял нескольких… Построили двенадцать келий. Обнесли тыном для защиты от зверей. Келии стояли под огромными соснами, елями. Торчали пни только что срубленных деревьев. Между ними разводила братия свой скромный огород. Жили тихо и сурово.

Слайд 39

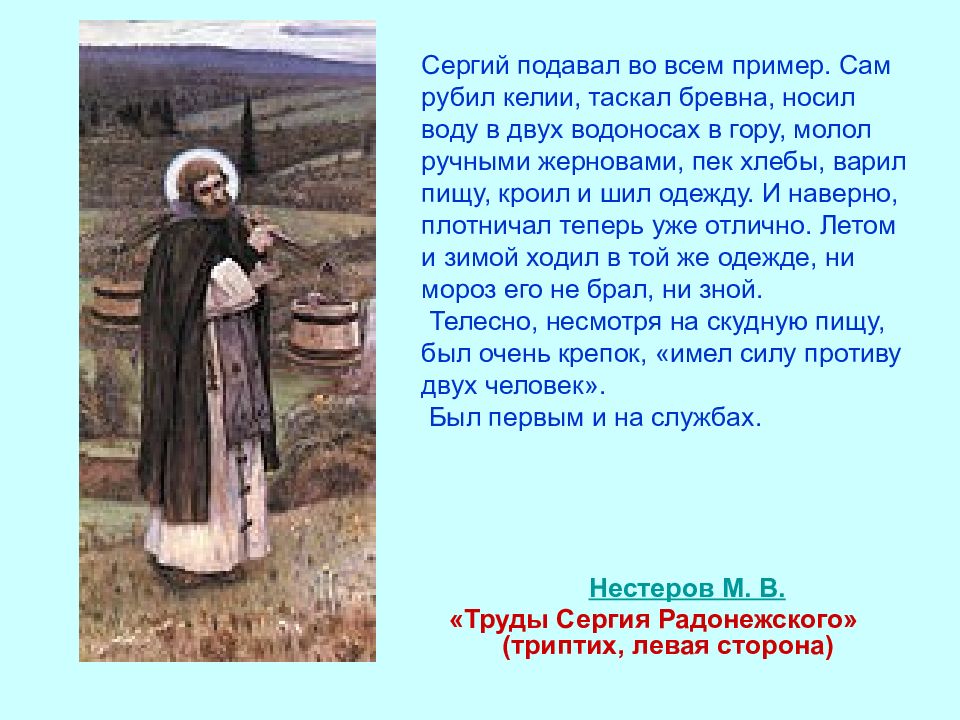

Нестеров М. В. «Труды Сергия Радонежского» (триптих, левая сторона) Сергий подавал во всем пример. Сам рубил келии, таскал бревна, носил воду в двух водоносах в гору, молол ручными жерновами, пек хлебы, варил пищу, кроил и шил одежду. И наверно, плотничал теперь уже отлично. Летом и зимой ходил в той же одежде, ни мороз его не брал, ни зной. Телесно, несмотря на скудную пищу, был очень крепок, «имел силу противу двух человек». Был первым и на службах.

Слайд 40: Желание игуменства,— говорил,— есть начало и корень властолюбия»

Так шли годы. Община жила неоспоримо под началом Сергия. Монастырь рос, сложнел и должен был оформиться. Братия желала, чтобы Сергий стал игуменом. А он отказывался. — Желание игуменства,— говорил,— есть начало и корень властолюбия. Но братия настаивала. Несколько раз «приступали» к нему старцы, уговаривали, убеждали. Сергий сам ведь основал пустынь, сам построил церковь; кому же и быть игуменом, совершать литургию.

Слайд 41: Митрополиты Московские Петр и Алексий. Изображение на иконе

Настояния переходили чуть не в угрозы: братия заявляла, что, если не будет игумена, все разойдутся. Тогда Сергий, проводя обычное свое чувство меры, уступил, но тоже относительно. — Желаю,— сказал, — лучше учиться, нежели учить; лучше повиноваться, нежели начальствовать; но боюсь суда Божия; не знаю, что угодно Богу; святая воля Господа да будет!

Слайд 42: Велика заслуга Сергия Радонежского в деле свержения татарского ига

Он воодушевлял великого князя Дмитрия Ивановича на решительную борьбу с Золотой Ордой. Перед походом в степь навстречу Мамаю Дмитрий Иванович посетил Сергия в Троице-Сергиевом монастыре, где игумен благословил князя и предсказал победу над врагом. Победа была полной. Событие — одним из ярчайших в истории Руси.

Слайд 43

По словам одного современника, Сергий «тихими и кроткими словами» мог действовать на самые загрубелые и ожесточённые сердца; очень часто примирял враждующих между собой князей, уговаривая их подчиняться великому князю московскому (например, ростовского князя — в 1356, нижегородского — в 1365, рязанского Олега и др.), благодаря чему ко времени Куликовской битвы почти все русские князья признали главенство Дмитрия Иоанновича.

Слайд 44

Князь московский Дмитрий Иванович в сопровождении князей, бояр и воевод поехал к Сергию, чтобы помолиться с ним и получить от него благословение. Благословляя его, Сергий предрёк ему победу и спасение от смерти и, согласно "Сказанию о Мамаевом побоище", отправил с ним двух иноков княжеского рода, хорошо владеющих оружием Пересвета и Ослябю. Хотя, по канонам Русской Православной церкви, монахам и священнослужителям запрещено участвовать в боевых действиях.

Слайд 45

Сергий Радонежский благословляет Пересвета перед Мамаевым побоищем. Миниатюра Летописного свода Ивана Грозного, 1558-1576

Слайд 46

П.Рыженко. Преподобный Сергий благословляет князя Дмитрия на битву «Пример помощи Божией в сопротивлении злу. По молитвам св. Сергия Радонежского русским воинством была одержана победа в Куликовской битве»

Слайд 47

Куликовская битва потрясла современников и потомков. Битве посвящены повести и сказания, исследования историков, памятники художественной прозы и поэзии, произведения изобразительного искусства, музыки. Людские потери в этом сражении сопоставимы с жертвами Хиросимы. По летописным данным, русское войско потеряло девять десятых из числа ушедших в поход, что превышало 200 000 человек. Потери противника были значительно больше...

Слайд 48: Великий миротворец отец Сергий

Страшны были татары, но еще страшнее и губительнее для Земли Русской были все еще продолжавшиеся раздоры между князьями. Как известно, некоторые из них в своем противодействии укреплению Московского великого князя вступали даже в союз с врагами — татарами и литовцами. Преподобный Сергий содействовал объединению Руси, сосредоточению и укреплению государственной власти в руках одного сильного великого князя и умиротворению удельных князей.

Слайд 49

С целью примирения и объединения русских князей он ездил в 1365 году в Нижний Новгород, а в 1385 году — к врагу великого князя, суровому князю Олегу Рязанскому, и своими кроткими и тихими речами растрогал его и убедил заключить вечный мир с Дмитрием Ивановичем.

Слайд 50

После Куликовской битвы великий князь Димитрий стал относиться ещё с большим благоговением к радонежскому игумену и пригласил его в 1389 скрепить духовное завещание, узаконивающее новый порядок престолонаследия от отца к старшему сыну.

Слайд 51: Игумен земли русской

Кроме Троице-Сергиева монастыря, Сергий основал ещё несколько монастырей: Благовещенский монастырь на Киржаче Старо-Голутвин близ Коломны Высоцкий монастырь Георгиевский на Клязьме Во все эти обители он поставил настоятелями своих учеников.

Слайд 52: Более 40 обителей было основано его учениками:

Саввой ( Саввино-Сторожевский близ Звенигорода ), Ферапонтом ( Ферапонтов ), Кириллом ( Кирилло-Белозерский ), Сильвестром ( Воскресенский Обнорский ) и др., а также его духовными собеседниками, такими, как Стефан Пермский.

Слайд 53

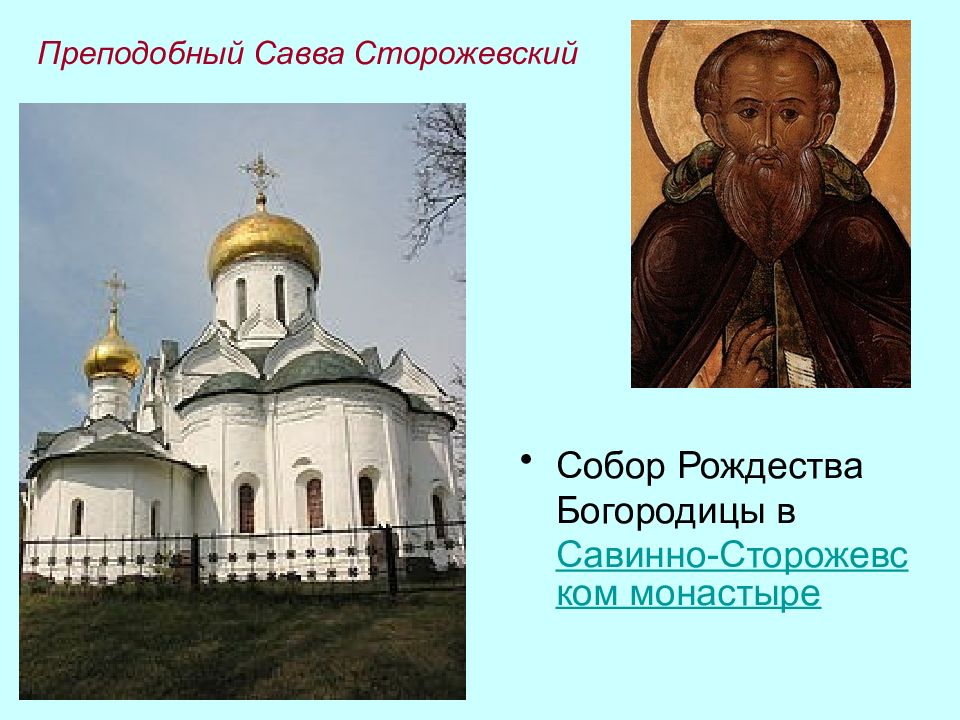

Собор Рождества Богородицы в Савинно-Сторожевском монастыре Преподобный Савва Сторожевский

Слайд 55: Старость и кончина преподобного Сергия

Прожив 78 лет и достигнув глубокой старости, Сергий, за полгода прозрев свою кончину, призвал к себе братию и благословил на игуменство опытного в духовной жизни и послушании ученика, преподобного Никона. Накануне кончины преподобный Сергий в последний раз призвал братию и обратился со словами завещания: «Внимайте себе, братие. Прежде имейте страх Божий, чистоту душевную и любовь нелицемерную…» 25 сентября 1392 года.

Слайд 56: Преставление отца Сергия

В сентябре он заболел смертельным недугом. Ученики «благоговейно поддерживали его под руки, когда он в последний раз причащался Святых Христовых Тайн. Затем, воздев свои руки, он с молитвой предал Господу свою чистую душу 25 сентября 1392 года». Несказанное благоухание разлилось по келье. Лик праведника сиял небесным блаженством. Казалось, он уснул глубоким сном. Братия погребла его в обители Пресвятой Живоначальной Троицы.

Слайд 57

Через 30 лет, 5 июля 1422 года, были обретены нетленными его мощи, о чём свидетельствовал Пахомий Логофет ; день 5 июля является одним из дней памяти святого. При этом на языке древней церковной литературы нетленные мощи — это не нетленные тела, а сохранившиеся и неистлевшие кости. 11 апреля 1919 года, во время кампании по вскрытию мощей, мощи Сергия Радонежского подвергались вскрытию в присутствии специальной комиссии с участием представителей церкви. Останки Сергия были найдены в виде костей, волос и фрагментов грубого монашеского одеяния, в котором он был похоронен. Обретение мощей преподобного Сергия

Слайд 58: Почитание Сергия Радонежского

Почитание Сергия Радонежского возникло раньше, чем появились формальные правила канонизации святых (до Макарьевских соборов русская церковь не знала обязательной соборной канонизации). Поэтому нет документальных известий о том, когда и как началось его почитание как православного святого и кем оно было установлено. Возможно, что Сергий «сделался общерусским святым сам собою, по причине своей великой славы». Уже в 1427 году, спустя пять лет после обретения мощей Сергия, на его родине в Варницах был основан Троице-Сергиев Варницкий монастырь (ныне подворье Свято-Троицкой Сергиевой лавры).

Слайд 59: Рака с мощами Преподобного Сергия находится в Троицком соборе лавры

В 1920—1946 гг. мощи находились в музее, помещавшемся в здании лавры. 20 апреля 1946 г. мощи Сергия были возвращены Церкви.

Слайд 60

В.О. Ключевский писал: «И в наши дни люди всех классов русского общества притекают к гробу преподобного со своими думами, мольбами и упованиями». Слова, сказанные великим историком в конце XIX века, верны и сегодня: ежедневно в Троицкий собор Лавры, где покоятся мощи преподобного Сергия Радонежского, непрерывным потоком с 7 утра и до 17 вечера приходят тысячи людей. На праздники в Сергиевом Посаде и Лавре число паломников возрастает в десятки раз.

Слайд 61: Чудеса преподобного Сергия

Согласно житию, Сергий Радонежский совершил множество чудес. Люди приходили к Как утверждает житие, однажды он воскресил мальчика, который умер на руках отца, когда он нёс ребёнка к святому для исцеления

Слайд 62

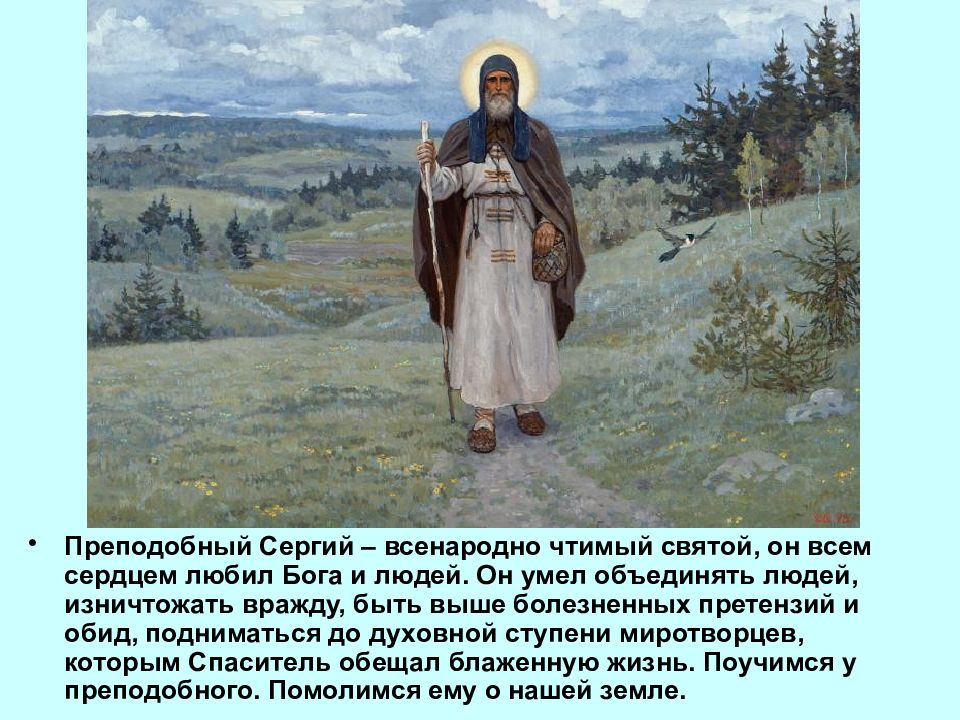

Преподобный Сергий – всенародно чтимый святой, он всем сердцем любил Бога и людей. Он умел объединять людей, изничтожать вражду, быть выше болезненных претензий и обид, подниматься до духовной ступени миротворцев, которым Спаситель обещал блаженную жизнь. Поучимся у преподобного. Помолимся ему о нашей земле.

Слайд 63

«Без Сергия Радонежского русская душа не полна... При всем множестве любимых и почитаемых в нашем народе святых, Сергиева святость несколько особого сложения — сложенная из русского представления о своем идеале...

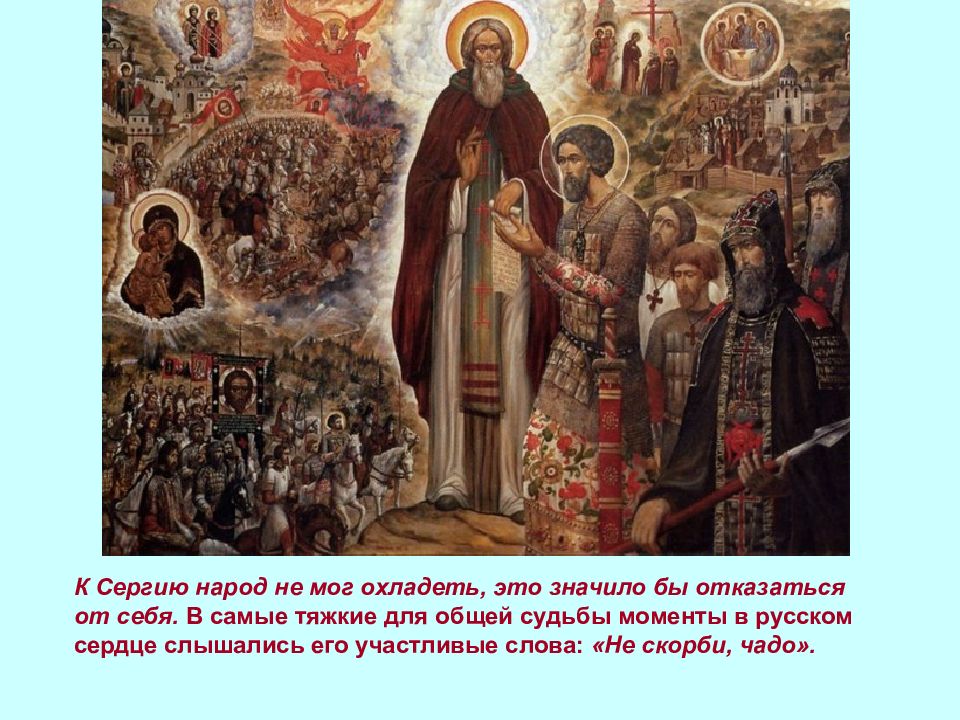

Слайд 64

К Сергию народ не мог охладеть, это значило бы отказаться от себя. В самые тяжкие для общей судьбы моменты в русском сердце слышались его участливые слова: «Не скорби, чадо».

Слайд 65: В эпоху богоборчества

О предстоящем вскрытии мощей стало известно Павлу Флоренскому, и при его участии (чтобы защитить мощи от возможности полного уничтожения) глава преподобного Сергия была тайно отделена от тела и заменена головой погребённого в лавре князя Трубецкого. До возвращения мощей Церкви глава преподобного Сергия хранилась отдельно.

Слайд 66

В 1920—1946 гг. мощи находились в музее, помещавшемся в здании лавры. 20 апреля 1946 г. мощи Сергия были возвращены Церкви. В настоящее время мощи преподобного Сергия находятся в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры.

Слайд 67: Написание жития преподобного Сергия

Наиболее известным источником сведений о нём, равно как и замечательным памятником древнерусской словесности, является легендарное Житие Сергия, написанное в 1417—1418 годах его учеником Епифанием Премудрым, а в середине XV века значительно переработанное и дополненное Пахомием Логофетом. В последующем число вариантов жития Сергия существенно увеличилось.