Первый слайд презентации: Уплотнение легочной ткани

Подготовил: Студент УГМУ Группа: ОП-312 ФИО: Попков Иван Евгеньевич

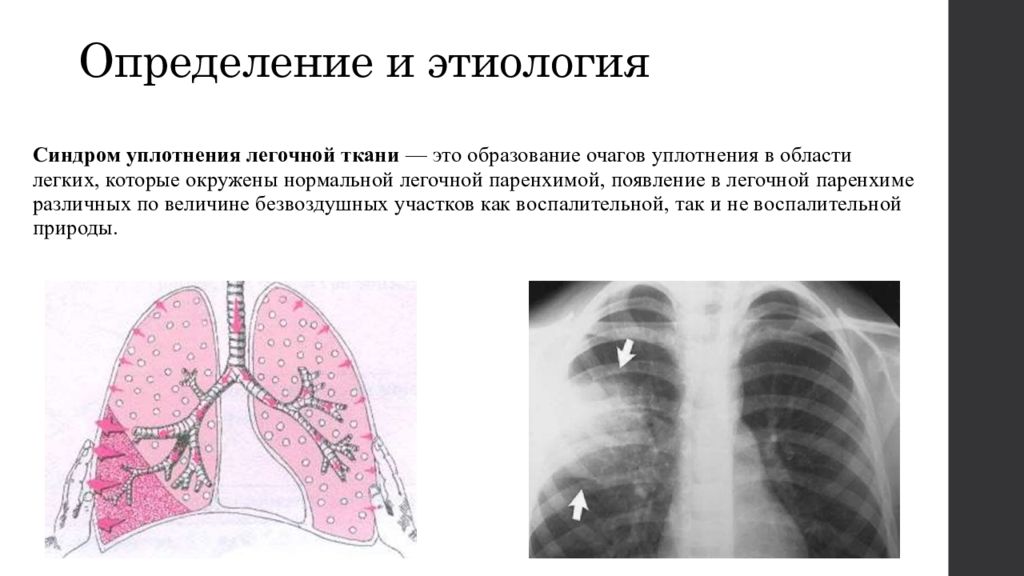

Слайд 2: Определение и этиология

Синдром уплотнения легочной ткани — это образование очагов уплотнения в области легких, которые окружены нормальной легочной паренхимой, появление в легочной паренхиме различных по величине безвоздушных участков как воспалительной, так и не воспалительной природы.

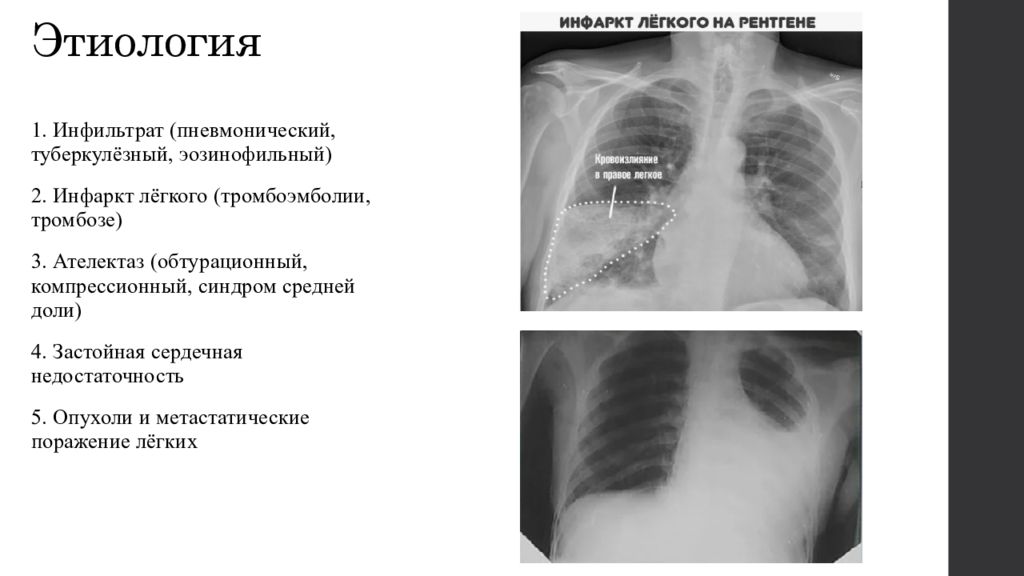

Слайд 3: Этиология

1. Инфильтрат (пневмонический, туберкулёзный, эозинофильный) 2. Инфаркт лёгкого (тромбоэмболии, тромбозе) 3. Ателектаз ( обтурационный, компрессионный, синдром средней доли) 4. Застойная сердечная недостаточность 5. Опухоли и метастатические поражение лёгких

Слайд 4: Классификация

По своим размерам они могут ограничиваться поражением нескольких ацинусов или долек легкого (очаговое уплотнение легочной ткани) или же захватывать целую долю легкого (долевое уплотнение легочной ткани ) Очаговая очаговой пневмонии (бронхопневмонии), альвеолы заполняются воспалительной жидкостью и фибрином. инфаркте лёгкого (альвеолы заполняются кровью) пневмосклерозе, карнификации (прорастание ткани лёгкого соединительной или опухолевой тканью) Долевая крупозной пневмонии ( плевропневмо-нии ), альвеолы заполняются воспалительной жидкостью и фибрином. пневмосклерозе, карнификации (прорастание доли лёгкого соединительной и опухолевой тканью). Классификация

Слайд 5: Стадии

При уплотнении лёгочной ткани выделяют следующие стадии : Стадия прилива. Происходит отёк и инфильтрация лёгочной ткани, но доля ещё сохраняет воздушность. Эта стадия длится от 1 до 3 суток. Стадия разгара ( опеченения — красного и/или серого). Доля лёгкого становится плотной и безвоздушной. В случаях красного опеченения в фиброзном экссудате в альвеолах представлены в большом количестве эритроциты, а при сером опеченении преобладают лейкоциты. Пораженный участок становится безвоздушным, плотным, красного или серовато-жёлтого цвета с зернистостью на разрезе, тонет в воде. Продолжительность стадии — до 9 суток. Стадия разрешения. Происходит разжижение экссудата, его фагоцитов и рассасывание, а также частичное выделение с мокротой.

Слайд 6

Также в зависимости от степени поражения лёгочной ткани и её замещения соединительной тканью выделяют следующие стадии пневмосклероза: Пневмофиброз. На этой стадии наблюдаются локализованные изменения в лёгочной паренхиме. Эти изменения представляют собой уплотнения, чередующиеся с участками нормальной, воздушной лёгочной ткани. Пневмосклероз (классический). Эта стадия характеризуется более заметным уплотнением лёгочной ткани. Происходит расширение зон замещения нормальной лёгочной ткани соединительной. На этом этапе функция лёгких начинает существенно нарушаться, что проявляется в снижении эффективности дыхания и газообмена. Пневмоцирроз. Это самая тяжёлая стадия, при которой происходит обширное замещение лёгочной ткани. Альвеолы, сосуды и бронхи почти полностью заменены соединительной тканью. В дополнение к изменениям в самой лёгочной ткани, наблюдается уплотнение плевры (оболочки, покрывающей лёгкие). Продолжительность стадий зависит от распространённости процесса, проводимой терапии, реактивности организма и вирулентности возбудителя.

Слайд 7: Патогенез

Уплотнение легочной ткани может формироваться за счет следующих патогенетических механизмов: воспалительная инфильтрация – заполнение альвеол экссудатом и фибрином (пневмония, туберкулез со склонностью к казеозному распаду); заполнение альвеол кровью (инфаркт легкого в связи с тромбоэмболией или местным сосудистым тромбозом); прорастание доли легкого соединительной тканью ( пневмосклероз, карнификация ); прорастание доли легкого опухолевой тканью (рак легкого); ателектаз ( обтурационный или компрессионный) и гиповентиляция ; застойная сердечная недостаточность (гипостатическая пневмония).

Слайд 8

Выделяют два основных патогенетических варианта развития синдрома уплотнения легочной ткани: - без нарушения проходимости бронхов, проводящих воздух к участку уплотненной легочной паренхимы (пневмония, периферическая опухоль легкого; инфаркт легкого); - с частичным или полным нарушением проходимости бронхов, проводящих воздух к участку спавшейся ( ателектазированной ) уплотненной легочной паренхимы (центральный рак легкого с развитием ателектаза; инородное тело бронха с развитием ателектаза).

Слайд 9: Очагового уплотнения легочной ткани

В патогенезе очаговой пневмонии основную роль играет распространение воспалительного процесса с верхних дыхательных путей на нижележащие отделы легких, бронхиолы и альвеолярную ткань. Участки уплотнения небольших размеров, и определить их на физикальном этапе бывает трудно. Жалобы: одышку, кашель со слизисто -гнойной мокротой, при переходе на плевру, могут появиться плевральные боли. Осмотр грудной клетки: некоторое отставание «больной» половины грудной клетки при дыхании. Пальпация: грудная клетка безболезненная, эластичная. Голосовое дрожание усилено при крупном пневмоническом очаге, расположенном поверхностно. Перкуссия: над областью уплотнения притупление перкуторного звука. Аускультация : жесткое дыхание, но наиболее характерны звучные влажные мелкопузырчатые и средне-пузырчатые хрипы, крепитация на ограниченном участке грудной клетки.

Слайд 10

На начальных стадиях хронического развития синдрома очагового уплотнения легочной ткани клиническая картина может отсутствовать (бессимптомное течение ). Синдром очагового уплотнения легочной ткани, протекающий без нарушенной проходимости бронхов, проявляется следующими основными симптомами: - отставанием при дыхании пораженной половины грудной клетки при большом объеме очага уплотнения легочной ткани (одна или две доли, все легкое), - притуплением легочного перкуторного звука над зоной уплотнения, иногда – тупым перкуторным звуком, - усилением голосового дрожания и бронхофонии в проекции очага поражения, - выслушиванием над местом поражения патологического бронхиального дыхания вместо везикулярного дыхания.

Слайд 11

При наличии частичного или полного нарушения проходимости бронхов синдром уплотнения легочной ткани проявляется уже другими симптомами: - отставанием при дыхании пораженной половины грудной клетки при большом объеме очага уплотнения легочной ткани (одна или две доли, все легкое), - притуплением легочного перкуторного звука над зоной уплотнения, иногда – тупым перкуторным звуком, - ослаблением или полным отсутствием голосового дрожания и бронхофонии на стороне поражения, - ослаблением или полным отсутствием везикулярного дыхания и других дыхательных шумов над зоной уплотнения легочной ткани.

Слайд 12: Долевое уплотнения легочной ткани

Для долевой пневмонии пневмонии характерен участок уплотнения значительных размеров, занимающий долю или несколько сегментов. Начало заболевания: остро, с потрясающего озноба, плевральных болей, кашля вначале без отделения мокроты. При осмотре: герпетические высыпания в области носа, слизистой губ, гиперемия щеки на стороне поражения, бледность носогубного треугольника, ограничение подвижности пораженной стороны грудной клетки. В 1 стадию : При пальпации: усиление голосового дрожания над пораженной долей. При перкуссии: притупление с тимпаническим оттенком. При аускультации: ослабленное везикулярное дыхание и так называемая начальная крепитация, при поражении плеврышум трения. Длительность стадии 3-4 дня

Слайд 13

2 стадия- происходит диапедез эритроцитов, лейкоцитарная инфильтрация легочной ткани, выпадение фибрина, при этом эксудат становится плотным. Жалобы: кашель продуктивный, характерно наличие «ржавой » мокроты. При пальпации : значительное усиление голосового дрожания. При перкуссии: притупление перкуторного звука. При аускультации: патологическое бронхиальное дыхание, усиление бронхофонии. В 3 стадию разрешения происходит активация протеолитических ферментов нейтрофилов, рассасывание фибрина. Восстанавливается пневмотизация альвеол, что приводит к исчезновению усиления голосового дрожания и бронхофонии. Постепенно исчезает притупление перкуторного звука; патологическое бронхиальное дыхание сменяется ослабленным везикулярным (сохраняется снижение эластичности стенок альвеол). Вновь появляется крепитация разрешения, влажные мелкопузырчатые звонкие хрипы.

Слайд 14: Диагностика

Инструментальная: Обзорная рентгенография грудной полости в прямой и боковой проекциях, для выявления признаков воспалительного процесса в легких, их распространенности, локализации, наличия осложнений. Пульсоксиметрия с измерением SpO2 для выявления ДН и оценки выраженности гипоксемии. ЭКГ в стандартных отведения-не несет специфической информации при пневмонии, однако известно, что пневмонияпомимо декомпенсации сопутствующих хронических заболеваний увеличивает риск развития нарушения ритма и острого коронарного синдрома. КТ грудной полости выполняется только при определенных показаниях. Лабораторная: Общий анализ крови- определение лейкоцитоза > 10-12 г/л указывает на высокую вероятность бактериальной инфекции Биохимический анализ крови(мочевина, креатинин, АСТ, АЛТ, Na, К, билирубин, глюкоза, альбумин). Обнаруживаемые отклонения могут указывать на наличие органной дисфункции. Исследование уровня С-РБ в сыворотке крови. Уровень С-РБ коррелирует с тяжестью течения, распространенностью воспалительной инфильтрации и прогнозом. Микроскопическое исследование мокроты.

Слайд 15

Очаговое уплотнение легочной ткани: Рентгенологически : очаги воспалительной инфильтрации лёгочной ткани чередуются с участками нормальной ткани лёгкого, возможно усиление лёгочного рисунка в «поражённом сегменте». Исследование крови : умеренный лейкоцитоз, увеличенная СОЭ. Исследование мокроты : мокрота слизистая, может быть с прожилками крови, содержит небольшое количество лейкоцитов, эритроцитов. Долевое уплотнение легочной ткани : Рентгенологически : гомогенное затемнение лёгочной ткани, охватывающее сегмент или долю лёгкого. Исследование крови : лейкоцитоз, увеличенная СОЭ. Исследование мокроты : мокрота слизисто -гнойная, с примесью крови («ржавая»), содержит много лейкоцитов, эритроцитов

Слайд 16: Лечение

Лечение направлено на минимизацию симптомов, предотвращение дальнейшего развития заболевания и улучшение качества жизни пациентов. Медикаментозная терапия. Назначаются антифибротики, глюкокортикоиды, противоопухолевые препараты, муколитики, цитостатики и др. Все дозировки и схемы лечения подбираются врачом индивидуально. Физиотерапия и респираторная гимнастика. Процедуры, такие как ингаляции, УВЧ, массаж грудной клетки, могут улучшить дренаж бронхов и облегчить дыхание. Регулярные упражнения направлены на укрепление дыхательных мышц и улучшение функции лёгких. Кислородотерапия. Применяется при тяжёлых формах пневмосклероза, когда уровень кислорода в крови понижен. Это помогает обеспечить достаточное насыщение крови кислородом и снизить нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Антибиотикотерапия при инфекционных осложнениях. При присоединении бактериальной инфекции могут быть назначены антибиотики. В исключительных случаях, когда консервативные методы оказываются неэффективными, рассматривается хирургическое вмешательство. Два основных вида хирургического лечения — лобэктомия (удаление одного или нескольких долей лёгкого) и трансплантация лёгких (при тяжёлых формах пневмосклероза, когда оба лёгких серьёзно повреждены).

Последний слайд презентации: Уплотнение легочной ткани

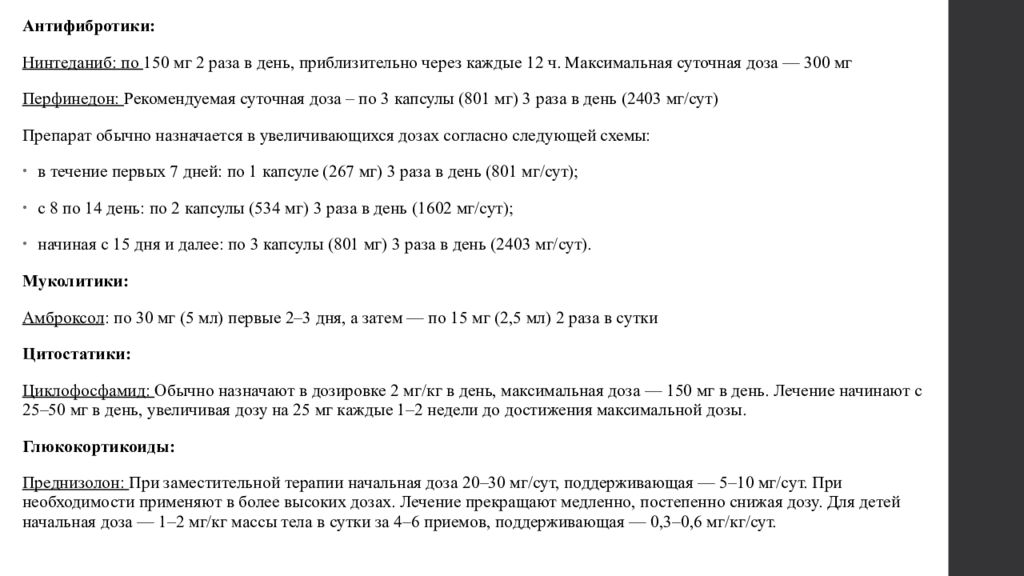

Антифибротики : Нинтеданиб : по 150 мг 2 раза в день, приблизительно через каждые 12 ч. Максимальная суточная доза — 300 мг Перфинедон : Рекомендуемая суточная доза – по 3 капсулы (801 мг) 3 раза в день (2403 мг/ сут ) Препарат обычно назначается в увеличивающихся дозах согласно следующей схемы: в течение первых 7 дней: по 1 капсуле (267 мг) 3 раза в день (801 мг/ сут ); с 8 по 14 день: по 2 капсулы (534 мг) 3 раза в день (1602 мг/ сут ); начиная с 15 дня и далее: по 3 капсулы (801 мг) 3 раза в день (2403 мг/ сут ). Муколитики : Амброксол : по 30 мг (5 мл) первые 2–3 дня, а затем — по 15 мг (2,5 мл) 2 раза в сутки Цитостатики : Циклофосфамид : Обычно назначают в дозировке 2 мг/кг в день, максимальная доза — 150 мг в день. Лечение начинают с 25–50 мг в день, увеличивая дозу на 25 мг каждые 1–2 недели до достижения максимальной дозы. Глюкокортикоиды : Преднизолон: При заместительной терапии начальная доза 20–30 мг/ сут, поддерживающая — 5–10 мг/ сут. При необходимости применяют в более высоких дозах. Лечение прекращают медленно, постепенно снижая дозу. Для детей начальная доза — 1–2 мг/кг массы тела в сутки за 4–6 приемов, поддерживающая — 0,3–0,6 мг/кг/ сут.