Слайд 2: Вепсский танец

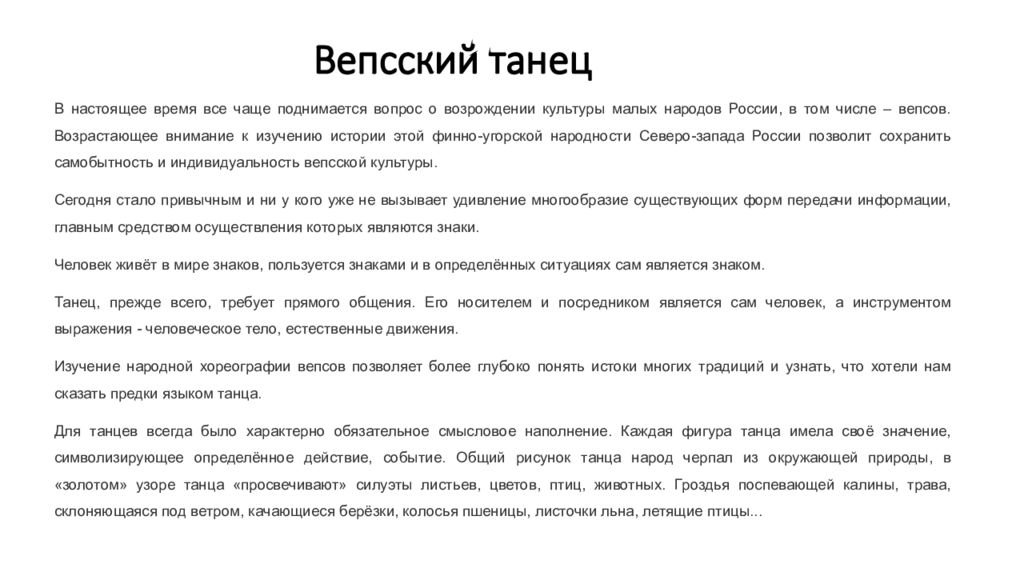

В настоящее время все чаще поднимается вопрос о возрождении культуры малых народов России, в том числе – вепсов. Возрастающее внимание к изучению истории этой финно-угорской народности Северо-запада России позволит сохранить самобытность и индивидуальность вепсской культуры. Сегодня стало привычным и ни у кого уже не вызывает удивление многообразие существующих форм передачи информации, главным средством осуществления которых являются знаки. Человек живёт в мире знаков, пользуется знаками и в определённых ситуациях сам является знаком. Танец, прежде всего, требует прямого общения. Его носителем и посредником является сам человек, а инструментом выражения - человеческое тело, естественные движения. Изучение народной хореографии вепсов позволяет более глубоко понять истоки многих традиций и узнать, что хотели нам сказать предки языком танца. Для танцев всегда было характерно обязательное смысловое наполнение. Каждая фигура танца имела своё значение, символизирующее определённое действие, событие. Общий рисунок танца народ черпал из окружающей природы, в «золотом» узоре танца «просвечивают» силуэты листьев, цветов, птиц, животных. Гроздья поспевающей калины, трава, склоняющаяся под ветром, качающиеся берёзки, колосья пшеницы, листочки льна, летящие птицы...

Слайд 3: Урок 1 Этническая история и культурное становление вепсов

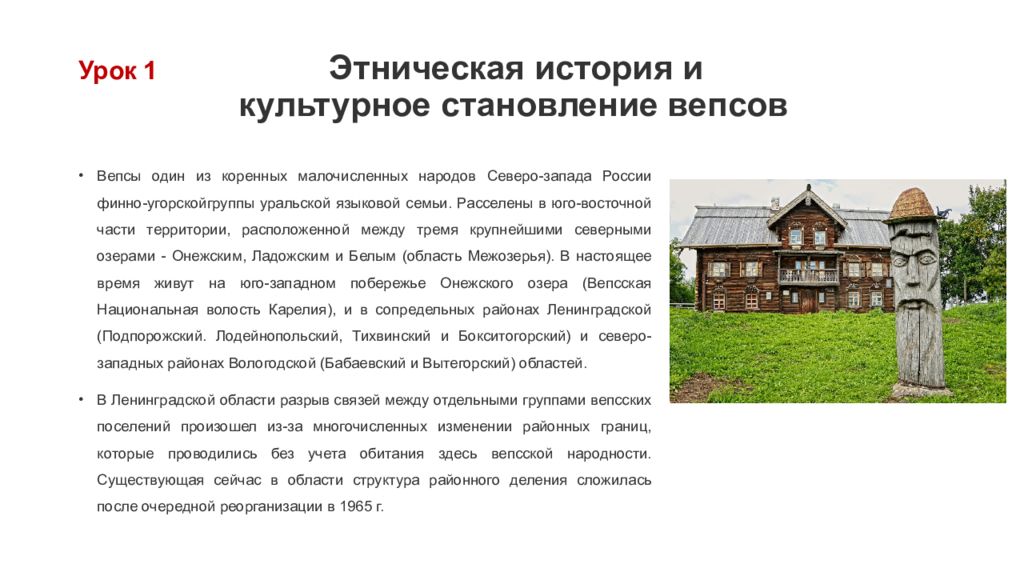

Вепсы один из коренных малочисленных народов Северо-запада России финно- угорскойгруппы уральской языковой семьи. Расселены в юго-восточной части территории, расположенной между тремя крупнейшими северными озерами - Онежским, Ладожским и Белым (область Межозерья ). В настоящее время живут на юго-западном побережье Онежского озера (Вепсская Национальная волость Карелия), и в сопредельных районах Ленинградской (Подпорожский. Лодейнопольский, Тихвинский и Бокситогорский) и северо-западных районах Вологодской (Бабаевский и Вытегорский) областей. В Ленинградской области разрыв связей между отдельными группами вепсских поселений произошел из-за многочисленных изменении районных границ, которые проводились без учета обитания здесь вепсской народности. Существующая сейчас в области структура районного деления сложилась после очередной реорганизации в 1965 г.

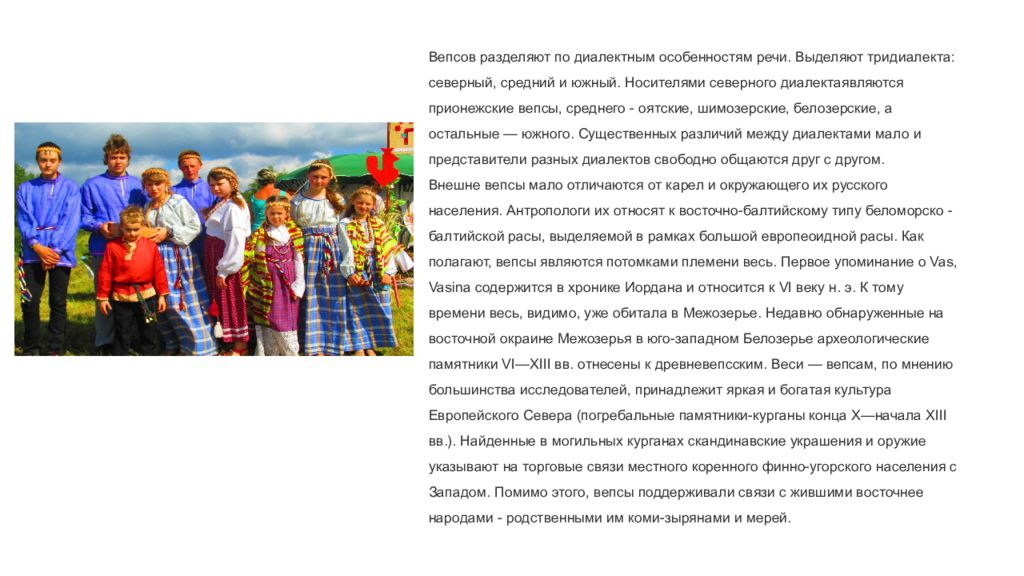

Слайд 4: Вепсов разделяют по диалектным особенностям речи. Выделяют тридиалекта : северный, средний и южный. Носителями северного диалектаявляются прионежские вепсы, среднего - оятские, шимозерские, белозерские, а остальные — южного. Существенных различий между диалектами мало и представители разных диалектов свободно общаются друг с другом. Внешне вепсы мало отличаются от карел и окружающего их русского населения. Антропологи их относят к восточно-балтийскому типу беломорско - балтийской расы, выделяемой в рамках большой европеоидной расы. Как полагают, вепсы являются потомками племени весь. Первое упоминание о Vas, Vasina содержится в хронике Иордана и относится к VI веку н. э. К тому времени весь, видимо, уже обитала в Межозерье. Недавно обнаруженные на восточной окраине Межозерья в юго-западном Белозерье археологические памятники VI—XIII вв. отнесены к древневепсским. Веси — вепсам, по мнению большинства исследователей, принадлежит яркая и богатая культура Европейского Севера (погребальные памятники-курганы конца X—начала XIII вв.). Найденные в могильных курганах скандинавские украшения и оружие указывают на торговые связи местного коренного финно-угорского населения с Западом. Помимо этого, вепсы поддерживали связи с жившими восточнее народами - родственными им коми-зырянами и мерей

Слайд 5: Весь

С конца Х в. -до начала XII в. древняя Весь расширялась в восточном и северном направлениях и достигла восточного берега озера Ладоги. Вскоре после этого название "Весь" исчезает из русских летописей, из чего русские историки прошлого века сделали вывод, что весь постигла та же участь, что и мерю и мурому, т. е. они растворились среди русского народа. Однако вепсский народ продолжал и дальше жить на своих традиционных территориях, где ему удавалось успешно сохранять свои особенности и этническую самостоятельность. Вследствие русской колонизации южная часть населённого вепсами края к началу XI в. оказалась заселённой по преимуществу русскими. Из-за постоянно возраставшего бремени феодальных повинностей и принудительного обращения в православную веру многие вепсы бежали на север и северо-восток в течение всего XV в. и даже позднее. Большинство из них приняли участие в этногенезе других народов. Смешение прибалтийско-финского населения с восточными славянами представляет собой один из важнейших периодов формирования этих народностей в единую русскую нацию. Движение русских переселенцев достигло более северных земель вепсов в XIV-XV вв. Поселения исконно финно-угорского населения превратились в небольшие островки среди многочисленных новых русских сёл и деревень. Летописная весь, которая не дошла в своём развитии до образования самостоятельного государства, постепенно превратилась в осколок некогда существовавшего народа, у которого уже не осталось сил на созидание своей собственной истории.

Слайд 6: Занятия вепсов

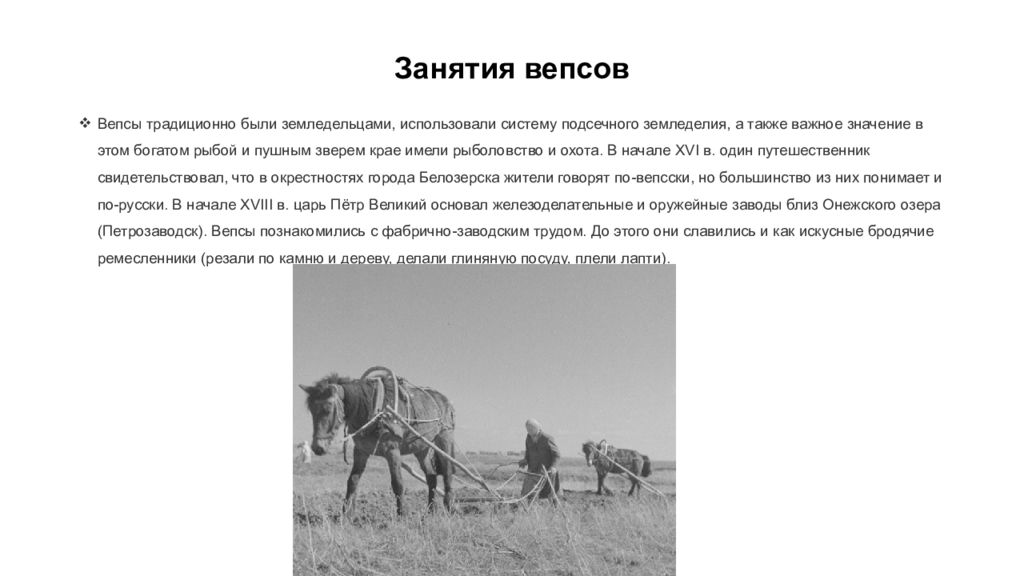

Вепсы традиционно были земледельцами, использовали систему подсечного земледелия, а также важное значение в этом богатом рыбой и пушным зверем крае имели рыболовство и охота. В начале XVI в. один путешественник свидетельствовал, что в окрестностях города Белозерска жители говорят по-вепсски, но большинство из них понимает и по-русски. В начале XVIII в. царь Пётр Великий основал железоделательные и оружейные заводы близ Онежского озера (Петрозаводск). Вепсы познакомились с фабрично-заводским трудом. До этого они славились и как искусные бродячие ремесленники (резали по камню и дереву, делали глиняную посуду, плели лапти).

Слайд 7: У вепсов не сохранилось эпических поэм, и учёным-фольклористам удалось записать у них лишь относительно небольшое количество народных песен. Национальное самосознание у вепсов выражено в слабой степени, их ассимиляция с русскими находится на весьма продвинутой стадии, т. к. образ жизни, занятия, вероисповедание, обычаи и т. д. давно уже одинаковы у обоих народов. Весьма сильно и влияние русского языка, которое проявляется в выговоре и в бесчисленных заимствованиях. Носители вепсского языка в настоящее время почти без исключения двуязычны. Ассимиляцию вепсов в Ленинградской и Вологодской областях сильно ускорило сселение так называемых неперспективных деревень. К сожалению, поселения, признанные перспективными, зачастую таковыми не являлись, ибо не могли обеспечить переселенцев даже жильём, поэтому основной поток вепсов устремился в города. Таким образом, этническая история веси была весьма сложной. Весь — вепсы сталкивались со многими этносами, испытывали при этом различные воздействия и сами оказывали влияние на них и, несмотря на значительные «потери» в связи с миграциями и участием в этногенезе других народов, они сохранились как самостоятельная народность на своей территории

Фольклор вепсов

Слайд 8: Урок 2 Формирование вепсской танцевальной культуры

Танец любой страны или даже маленькой девушки на ее территории является отражением культурного, политического, экономического и духовного уровня развития населяющих ее людей, показывает богатство и разнообразие их вкуса и способствует развитию культурного обмена между странами. Это может показаться странным, но отдельно взятый танец, может многое рассказать о своем регионе, откуда он родом, о характере деятельности людей населяющих его, об их традициях, быте, о географическом местоположении этого региона, о климате, о религиозных особенностях, об уровне образования населения, об экономическом положении, можно даже узнать о наличии водоема в тех местах и т.д. Это прямо указывает на то, что танец это не только развлечения, но и серьезная наука, тесно связанная с психологией человека, отображающее его философию и мировоззрение, показывающая развитие интеллектуального уровня человека. Народные танцы в большинстве своем, будучи краткими, немногословными, показывали целые пласты народной жизни в разные исторические эпохи.

Слайд 9: Р азвитие вепсского танца

Развитию хореографии Севера, в частности вепсов, способствовало его географическое положение: соседство с Карелией и Финляндией, с одной стороны, торгово-экономические связи с ней, влияние России, с другой, - все это сказалось на притоке сюда готовых танцев. Однако это влияние не было настолько сильным, чтобы вепсы отказались от собственной хореографии. Все заимствованное со стороны перерабатывалось до такой степени, подчиняясь местной манере исполнения, что танцы вепсов мы сейчас воспринимаем как оригинальные. Как феномен культуры танец является одним из древнейших естественных проявлений человека. С момента возникновения человечества он выражал всю палитру человеческих эмоций и чувств, играя важную социальную роль, неся в себе смысловые коды, ритуально закреплённые и передаваемые последующим поколениям, и являлся важнейшим средством невербального общения. Истоки танца - в подражании природе, животным, в обрядовых и магических ритуалах. У человека всегда существовала потребность в пластичности движений, в том числе связанных с областью отношений между полами. Необходимо отметить, что древнейшие формы обрядовых танцев, зародившиеся при первобытнообщинном строе, уже имели чёткое деление на мужские и женские. В их формировании ведущую роль играли физические и физиологические отличия мужского и женского организмов и сформировавшееся на этой основе первичное разделение труда и социальных функций.

Слайд 10: Женские танцы

Женские обрядовые танцы отражали семантику женского культа и имели широкий смысл: «в период материнско-родового строя с образом женщины в своих исходных формах были связаны обряды огня и продолжения рода, растительных сил природы и размножения животных, охотничьей удачи. Танцы плодородия воспевали плодовитость женского тела, поэтому основу танца составляли различные виды колебательных и вращательных движений корпуса, живота и бёдер. Это не только способствовало развитию гибкости и координации, но и имело жизненно необходимое значение для продолжения рода.

Слайд 11: Мужские танцы

Если женские танцы подчёркивали близость к Земле-матери, то мужские обрядовые танцы чаще всего были построены на энергичных движениях вверх и вперёд. Широко распространённым явлением были танцы, связанные с культом плодородия и воспроизводства жизни.

Слайд 12: Специфика танцевального языка

Существует версия, что с помощью искусства человечество обучалось Грамоте - правильному поведению на планете и Законам мироздания. Каждую букву можно было станцевать или изобразить в виде пантомимы. Знак, движение, поза как система букв, самипо себе ничего не означают без осмысления, без вкладывания в них танцором определённого смысла, идеи, чувств, настроения, состояния. Итак, специфика танцевального языка заключаетсяв отсутствии слова, что является его достоинством,благодаря которому развивается пластическая выразительность движений и воплощаются состояния, словутруднодоступные или недоступные совсем. Ещё. Фокин отмечал, что «иногда танец может выразитьто, что бессильно сказать слово ». Отсутствие слова делает невозможным в танце прямое выражение мысли, поэтому танец «…воплощает мысль косвенно, опосредованно, при этом мысль сколь угодно глубокую», – пишет К. Голейзовский. Таким образом, язык танца как основа хореографии рождает собственное значение, воплощает интеллектуальное содержание, идейные концепции не в меньшей мере, чем любые другие бессловесные искусства. Танец достигает этого своим особым способом, не претендуя на выражение мысли, заключён- ной в речи. Он раскрывает идеи через передачу внутреннего смысла чувств и событий танцевального действия через элементы танцевального языка. Танец – большая часть культурного достояния народа. Рассматривая танец в контексте культуры, сохраняющей национальные духовные ценности, мы отмечаем, что знаки и знаковые системы в культуре выполняют роль идеальных образов и символов, хранят знания, которые составляют совокупный исторический опыт.

Слайд 13: Ч етыре историко-стилевых пласта вепсов

Танцы вепсов имеют четыре историко-стилевых пласта: пляски, игры и хороводы, кадрили и ланчики, поздние парно-массовые танцы.

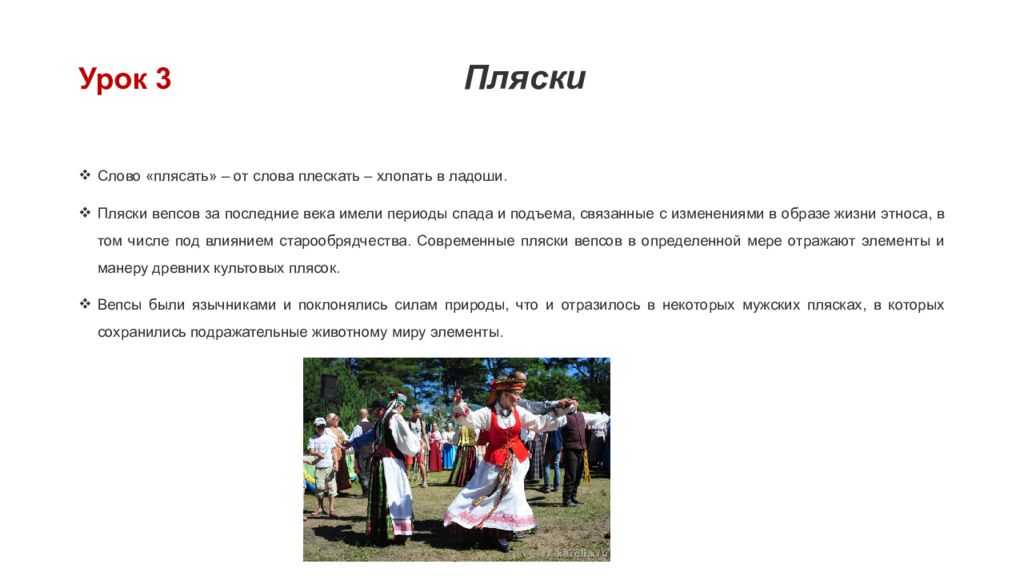

Слайд 14: Урок 3 Пляски

Слово «плясать» – от слова плескать – хлопать в ладоши. Пляски вепсов за последние века имели периоды спада и подъема, связанные с изменениями в образе жизни этноса, в том числе под влиянием старообрядчества. Современные пляски вепсов в определенной мере отражают элементы и манеру древних культовых плясок. Вепсы были язычниками и поклонялись силам природы, что и отразилось в некоторых мужских плясках, в которых сохранились подражательные животному миру элементы.

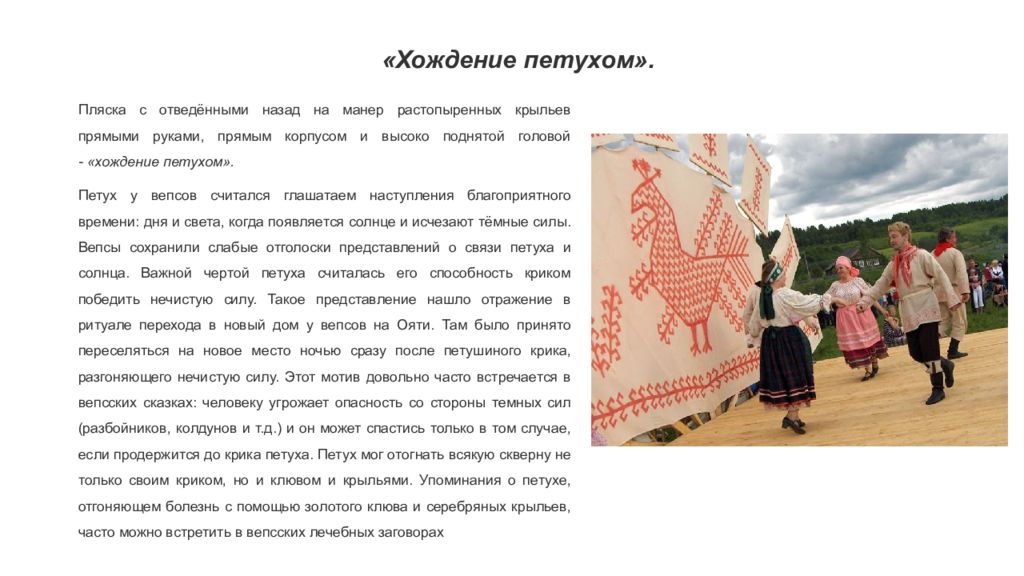

Слайд 15: Хождение петухом»

Пляска с отведёнными назад на манер растопыренных крыльев прямыми руками, прямым корпусом и высоко поднятой головой - «хождение петухом». Петух у вепсов считался глашатаем наступления благоприятного времени: дня и света, когда появляется солнце и исчезают тёмные силы. Вепсы сохранили слабые отголоски представлений о связи петуха и солнца. Важной чертой петуха считалась его способность криком победить нечистую силу. Такое представление нашло отражение в ритуале перехода в новый дом у вепсов на Ояти. Там было принято переселяться на новое место ночью сразу после петушиного крика, разгоняющего нечистую силу. Этот мотив довольно часто встречается в вепсских сказках: человеку угрожает опасность со стороны темных сил (разбойников, колдунов и т.д.) и он может спастись только в том случае, если продержится до крика петуха. Петух мог отогнать всякую скверну не только своим криком, но и клювом и крыльями. Упоминания о петухе, отгоняющем болезнь с помощью золотого клюва и серебряных крыльев, часто можно встретить в вепсских лечебных заговорах

Слайд 16: Тотемная птица журавль

Медленное вышагивание прямыми в коленях ногами – это подражание журавлю. В древности журавль являлся у вепсов тотемной птицей. До сих пор сохраняется запрет на убийство журавля и употребление в пищу мяса, отступление от которого по народным убеждениям обязательно влечёт беду. Представления вепсов о журавле тесно связаны с плодородием, расцветом природы, сменой сезонов. Различные факты народной культуры являются неопровержимым доказательством существования у вепсов в древности верований о превращении души человека после его смерти в птицу. Надмогильные сооружения в виде вырезанных из дерева птиц - обычное явление старых южновепсских кладбищ. В соответствии с ним находится и поныне бытующий у вепсов обычай поминовения предков в виде кормления птиц на могилах

Слайд 17: Символ вражды

Корвальские мужчины в плясках и прионежские (мужчины и женщины) вепсы в танцах подражают сидящему волку. Волк, по представлениям вепсов, - символ вражды, агрессивности, нападения, войны. У вепсов были известны обережные обряды от волков. Так, в вепсском Прионежье осенью небольшая группа мужчин трижды обходила деревню и била в колотушку, чтобы разбойники и волки не пришли в деревню. Отношение к волку и обыгрывали вепсы в своих танцах и играх.

Слайд 18: Основной шаг в плясках вепсов

Широко распространён в мужских и женских плясках шаркающий шаг на приспущенных коленях. Он является подражаниями скольжению змеи по земле. Болота же кругом, поэтому и ступают осторожно. Змея в вепсской мифологии имеет противоречивую характеристику. С одной стороны, змея имеет связь с жизнью, плодородием, деторождением, богатством; с другой, является воплощением зла, нечисти, причиной болезней и смерти, представителем мира мёртвых. Некоторые вепсские представления о змеях обнаружили сходство с бытующими у соседнего русского населения. В настоящее время пляски исполняются в сопровождении гармоники, балалайки;под частушки, вокальные подражания наигрышам на гармонике. https://vk.com/wall22290623_530

Слайд 19: Игры, хороводы

Второй стилевой пласт традиционной хореографии вепсов представляет собой тип хороводов-шествий в колонну попарно под песни. В последствии хороводы развивались, рисунки менялись, усложнялись. Например, есть такой хоровод, где держат ворота, а «хвост» в эти ворота проходит. Здесь ворота – Небесные Врата – символ радуги.Семантика хороводов глубока. Например, прохождения под воротами – это очищение. Крууга – форма коллективных танцев-шествий цепочной или подобием колонны. Крууги принято исполнять в сопровождении песен разнообразных по жанру и этнической принадлежности, позднее - и в сопровождении музыкальных инструментов. Некоторые современные крууги в начале XIX века были играми. https://yandex.ru/video/preview/15761021566319981240

Слайд 20: Урок 4 Кадрили, ланчики

Кадриль – танец парный, с определённой композицией, обязательной для исполнения. Лансье ( ланчик ) - народный танец типа кадрили. Кадриль и лансье ( ланчик ) пришли к вепсам в конце XIX –начале ХХ веков из городской среды. В южном региональном стиле традиционным стал ланчик, завершаемый иногда кадрилью («боронить пошли»). Кадриль начиналась с приглашения: парень подходил к девушке и приглашал её по имени отчеству. Такое обращение свидетельствовало об уважении к ней как представительнице своего рода и семьи. Если нарушен этот ритуал, то девушка имела право отказаться от приглашения. «Пары выходят на середину избы, и начинается кадриль. Эта кадриль танцуется несчётное количество раз в течение вечера под звуки тальянки или под песни, которые обычно поют девушки. Хотя деление на фигуры и есть, но антрактов между отдельными фигурами не соблюдается, и кадриль сливается в сплошной танец с неизбежным притопыванием и залихватским кручением пар. 20—30 кадрилей за вечер — это считается не так много ». Прионежские вепсы исполняют кадриль с раздельными фигурами, сопровождая каждую из них собственной песней или наигрышем (редко). Оятские вепсы «ходят» четыре фигуры под одну мелодию, координирующуюся с несколькими поэтическими текстами, а заключительные - под собственные песни.

Слайд 21: Каждая фигура в кадрили начинается и заканчивается со своим кавалером. В кадрили мужчина всегда ведущий: он подкручивает барышню, поворачивает её, ставит на место, провожает и встречает. Кадриль могла длиться по три-четыре часа. Проплясав почти всю ночь с парнем в паре, девушка после танца должна была в соответствии с ритуалом поблагодарить его. Когда парень две-три вечёрки танцевал с одной и той же девушкой и она отвечала ему взаимным расположением, можно было засылать сватов. Считалось, что если пара складывается в танце, то и в жизни они будут дружны. Народный танец, отражает нравственные и моральные нормы, внутреннюю природу человека и его характер. Во второй половине ХХ века инструментальное сопровождение кадрили на гармонике или балалайке вытеснило песни. Иногда в перерыве между исполнением многочисленных кадрилей молодежь играла в жмурки ( bukal vand ). Парню и девушке завязывали глаза, разводили в разные концы беседкой избы и раскручивали. Они должны были найти друг друга. Если им удавалось это сделать, то они образовывали пару в следующей кадрили. За ними играли следующие участники … https ://vk.com/video4950501 456239992

Последний слайд презентации: 1 4 урок национальное танцевальное творчество коренных народов ЛО: Парно-массовый танец

Среди поздних парных массовых танцев вепсам известны «казачок», «краковяк», «тустеп», исполняемые под частушки, плясовые песни («казачок» прионежеких вепсов), так и инструментальное сопровождение. Интересно, что слово «танец» стало бытовать у вепсов с приходом бальной хореографии. Всемирно известный вальс, который в России стали танцевать с начала XIX века, у вепсов стал любим только к началу ХХ века. После революции, когда наши бабушки предпочли бесёдам танцы в клубе, получил распространение вальс. Многое в вальсе было непривычным для вепсов [13, С. 15]. Он принес новое и в манеру поведения на танцевальных вечерах. Приглашали на вальс только юноши, это было перенесено и на прочие танцы. https://vk.com/wall-48613829_240041