Первый слайд презентации: ВЕЩНОЕ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ПРАВО СРЕДНЕВЕКОВОЙ АНГЛИИ

Студент: Урекина П. В Преподаватель: Трикоз Е. Н.

Английское право вместо деления вещей на движимые и недвижимые признавало деление вещей на реальную и персональную или личную собственность в зависимости от различных форм исковой защиты. Реальное имущество включает в себя землю, объекты, имеющие с ней тесную связь (здания, несобранный урожай, скот на ферме и т.п.), недра, воздушное пространство над земельным участком «до разумной высоты». Персональное имущество бывает двух видов: реальное движимое имущество (аренда) и персональное движимое имущество. Последнее состоит из двух классов – вещи во владении (физически осязаемые объекты) и вещи в требовании («права требования», «неосязаемая собственность» – денежные требования, интеллектуальная собственность и т.п.). Реальную собственность можно было требовать по реальному иску - иску о восстановлении владения, при удовлетворении реального иска возвращалась сама утраченная вещь - земля. Персональная собственность защищалась персональным иском, то есть возврата персональной собственность из рук добросовестного владельца было нельзя, можно получить за нее лишь денежную компенсацию - плату за вещь, так как движимость может исчезнуть или погибнуть, а земля нет.

Слайд 3: Свободное и зависимое земледелие

Земля занимала особое место в английском средневековом праве. Земельные права определялись двумя главными понятиями: • владение, держание ( tenancy ); • объем владельческих прав, правовых интересов ( estate ). Владение могло быть: • свободным (фригольд) - владение землей, полученной на условиях несения рыцарской службы или по праву личной службы, а также землевладение свободного крестьянина ( сокаж ); • несвободным ( копигольд ) - владение землей на условиях исполнения личных и поземельных повинностей крестьянина в пользу лорда; со временем превратилось в наследственное право феодальной аренды. Понятие объема владельческих прав на недвижимость ( estate ) включает права лиц, которые участвуют в отношениях владения, пользования, распоряжения и контроля над собственностью, а также дает представление о наборе технических средств для передачи собственности. Исторически развиваясь, оно имело следующие формы: • получение лордами права продажи земли при условии, что на нового ее держателя переходят все служебные повинности прежнего; • владение, близкое к частной собственности, с тем лишь отличием, что при отсутствии наследников земля не становилась выморочной; • заповедные права на землю (права "заповедных земель"); • пожизненное владение; • владение на определенный срок.

Слайд 4: Право мертвой руки»

История: Согласно «Праву мёртвой руки» феодал имел право изъять после смерти крестьянина часть его имущества (обычно — лучшую голову скота, лучшую одежду) или её стоимость в деньгах. Это право основывалось на личной зависимости крестьян и до XI века в той или иной форме распространялось на всех лично зависимых крестьян. Право мёртвой руки было одной из многочисленных привилегий, которыми обладал господствующий класс в эпоху феодализма. Отобрание части наследства вызывало недовольство среди крестьян и нередко приводило к волнениям. Опасаясь восстаний крестьянства, феодалы с конца XIV века несколько ограничили присвоение крестьянского наследства. В 1386 году распоряжением пражского архиепископа право мёртвой руки было отменено в отдельных владениях архиепископства. В некоторых странах «Право мёртвой руки» стало постепенно отмирать начиная уже с XII века в связи с личным освобождением крестьян. В качестве редкого пережитка крепостного состояния (т. н. « серважа ») оно сохранялось в отдельных районах Европы вплоть до XVIII века (например, для французских менмортаблей в Берри, Оверни, Бурбонне, Ниверне и Бургундии ).

Слайд 5: Статут о мертвой руке» 1279 г

Особое «Право мёртвой руки» действовало в отношении Церкви : оно означало запрет отчуждения земельного имущества Церкви (в некоторых странах всякое земельное владение Церкви прочно закреплялось за ней). Благодаря этому праву Церковь постепенно превратилась в крупного земельного собственника, имеющего по сравнению с самими королями и светскими магнатами несомненное преимущество, так как церковные и монастырские земли не подлежали дроблению и возврату в мирской земельный фонд. Отсюда возникла поговорка, что церковь держит земли «в мёртвой руке». Данное право вызывало недовольство у многих монархов и порождало стремление отменить Право мёртвой руки или хотя бы остановить расширение земельных владений Церкви. Первым это сделал английский король Эдуард I. В 1279 году он издаёт Статут «О мёртвой руке или о церковных людях», который запрещал духовным лицам и Церкви вступать во владение светскими феодами, а владельцам этих феодов — продавать или дарить духовным лицам и Церкви свои земли без согласия их сеньоров. Окончательно Право мёртвой руки было отменено в протестантских странах в период Реформации ( XVI век ), а во Франции — в период Великой Французской революции .

Слайд 6: Доверительная собственность (траст)

В XII - XIII вв. в английском праве возник оригинальный правовой институт, не известный другим правовым системам, который позже получил название траст (от англ. trust ), - доверительная собственность. Сущность этого института заключалась в том, что одно лицо - учредитель доверительной собственности ( settlor of trust - сеттлор ) передавало другому - доверительному собственнику ( trustee - трасти ) в собственность свое имущество или его часть с тем, чтобы получатель, став формально собственником, управлял имуществом и использовал его в интересах прежнего собственника, или другого лица (бенефициара - beneficiary ) или по его указанию для осуществления иных целей (например, благотворительных). Институт доверительной собственности был вызван необходимостью скрыть реального собственника, заслонив его номинальным, доверительным собственником. В Англии существовало запрещение отчуждать земли в пользу церкви и монастырей. Чтобы обойти этот запрет, и был использован институт доверительной собственности. Юридический собственник земельного участка и лицо, которое извлекало из него доходы, не совпадали: один формально считался собственником, но управлял и распоряжался недвижимостью в интересах другого. Церковь и монастыри стали передавать пожалованные им земли светским лицам, с тем, чтобы последние управляли этими землями в их интересах. Земельным участком формально владели не они, а их доверенные лица. При своем возникновении траст именовался «целевым назначением». Объектом его являлись земельные участки. При учреждении доверительной собственности юридически собственником имущества становился доверительный собственник. Учредитель же доверительной собственности с формально юридической точки зрения утрачивал все права на имущество, переданное доверительному собственнику. В силу этого в рамках общего права практически невозможно было защитить интересы реального собственника - учредителя доверительной собственности в тех случаях, когда доверительный собственник действовал вопреки его интересам.

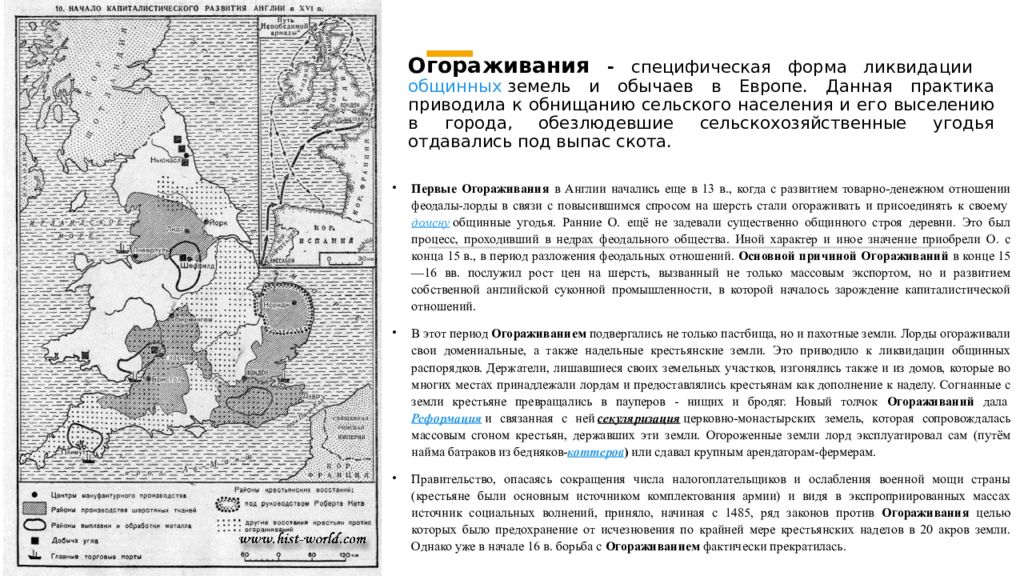

Слайд 7: Огораживания - специфическая форма ликвидации общинных земель и обычаев в Европе. Данная практика приводила к обнищанию сельского населения и его выселению в города, обезлюдевшие сельскохозяйственные угодья отдавались под выпас скота

Первые Огораживания в Англии начались еще в 13 в., когда с развитием товарно-денежном отношении феодалы-лорды в связи с повысившимся спросом на шерсть стали огораживать и присоединять к своему домену общинные угодья. Ранние О. ещё не задевали существенно общинного строя деревни. Это был процесс, проходивший в недрах феодального общества. Иной характер и иное значение приобрели О. с конца 15 в., в период разложения феодальных отношений. Основной причиной Огораживаний в конце 15—16 вв. послужил рост цен на шерсть, вызванный не только массовым экспортом, но и развитием собственной английской суконной промышленности, в которой началось зарождение капиталистической отношений. В этот период Огораживанием подвергались не только пастбища, но и пахотные земли. Лорды огораживали свои домениальные, а также надельные крестьянские земли. Это приводило к ликвидации общинных распорядков. Держатели, лишавшиеся своих земельных участков, изгонялись также и из домов, которые во многих местах принадлежали лордам и предоставлялись крестьянам как дополнение к наделу. Согнанные с земли крестьяне превращались в пауперов - нищих и бродяг. Новый толчок Огораживаний дала Реформация и связанная с ней секуляризация церковно-монастырских земель, которая сопровождалась массовым сгоном крестьян, державших эти земли. Огороженные земли лорд эксплуатировал сам (путём найма батраков из бедняков- коттеров ) или сдавал крупным арендаторам-фермерам. Правительство, опасаясь сокращения числа налогоплательщиков и ослабления военной мощи страны (крестьяне были основным источником комплектования армии) и видя в экспроприированных массах источник социальных волнений, приняло, начиная с 1485, ряд законов против Огораживания целью которых было предохранение от исчезновения по крайней мере крестьянских наделов в 20 акров земли. Однако уже в начале 16 в. борьба с Огораживанием фактически прекратилась.

Последний слайд презентации: ВЕЩНОЕ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ПРАВО СРЕДНЕВЕКОВОЙ АНГЛИИ: Библиография:

История государства и права средневековой Англии XIII—XV вв.: Хрестоматия / Сост., ред. и вст. ст. А. А. Тесля. — Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2006. — 185 с. История государства и права зарубежных стран. Часть 1. Учебник для вузов. / Под ред. проф. Н.А. Крашенинниковой и проф. О. А. Жидкова — М.: Издательская группа НОРМА — ИНФРА-М, 1998. — 48 https://amp.ru.googl-info.com/1255319/1/pravo-mertvoy-ruki.html https://vuzlit.ru/571352/pravo_srednevekovoy_anglii https://studfile.net/preview/6189355/page:18/ https://www.liveinternet.ru/users/nikitanikolaev/post118953183/