Первый слайд презентации: Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова Кафедра патологической анатомии

Вирусные инфекции и риккетсиозы Санкт-Петербург 202 2 год

Слайд 2: Вопросы лекции :

1.1. Грипп 1.2. Парагрипп 1.3. Аденовирусная инфекция 1.4. Коронавирусная (ТОРС) 1.5. Поксовирусы (Оспа) 1. Вирусные респираторные инфекции: 2.1. Эпидемический сыпной тиф 2. Риккетсиозы:

Слайд 3: Вирусы

это простейшая неклеточная форма жизни в виде микроскопической биологической частицы, состоящей из молекулы нуклеиновых кислот (РНК или ДНК), заключенной в защитную белковую оболочку – капсид Биологические свойства вирусов главное свойство – способность инфицировать живые организмы способность к изменчивости – мутациям (изменения в генах) способность к рекомбинациям – обмену генетическим материалом между двумя вирусами

Слайд 4

Патогенность вирусов по отношению к человеку ограничена тропизмом Патогенные свойства вирусов 1. Цитопатичность – являются внутриклеточными паразитами 2. Вазопатичность – оказывают влияние на эндотелиоциты и их противовоспалительную активность 3. Иммунопатичность – блокируют хемотаксис лейкоцитов (фагоцитоз) 4. Нейропатичность – токсическое действие на нервную систему Биологическая характеристика класса «Вирусы»

Слайд 5: Грипп

это острое респираторное вирусное заболевание, вызываемое пневмотропным вирусом РНК-вирус семейства Orthomyxoviridae выделяют три серологических типа: А - Alphainfluenzavirus, В et ainfluenzavirus и С – Gamm ainfluenzavirus …

Слайд 6

Первые сведения о заболевании можно встретить еще в свитках, относящихся к V—III в. до н.э. Свое первое название «инфлюэнца» оно получило от великого Авиценны (в переводе с арабского « энф аль анца » означает «нос козы») Термин «грипп» значительно моложе. Он появляется в середине XIII в. в работе Souvage и Broussais и происходит от французского gripper — схватить. Первое развернутое описание этого заболевания дал Этьен Паскье в 1403 г. Сохранились сведения о многих эпидемиях и пандемиях гриппа, начиная с XIII столетия Грипп - общие сведения:

Слайд 7: Серотипы вируса гриппа

Тип А (А1 и А2) – это тип вируса гриппа представляет наибольшую эпидемиологическую опасность и в тяжелых случаях протекает в форме двухсторонней серозно-геморрагической пневмонии Тип В – вызывает локальные вспышки и эпидемии Тип С – приводит, как правило, к спорадическим случаям Эпидемиологический порог – 1200 заболевших на 100 тыс. населения в неделю Источник инфицирования – больной человек Инкубационный период – 2-4 суток Зооноз

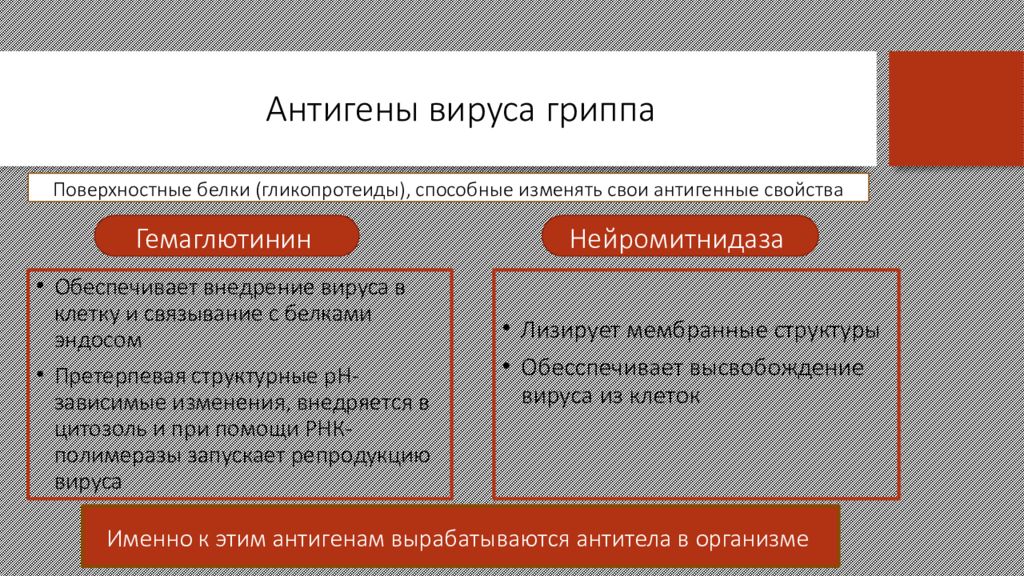

Слайд 8: Антигены вируса гриппа

Обеспечивает внедрение вируса в клетку и связывание с белками эндосом Претерпевая структурные рН-зависимые изменения, внедряется в цитозоль и при помощи РНК-полимеразы запускает репродукцию вируса Лизирует мембранные структуры Обесспечивает высвобождение вируса из клеток Гемаглютинин Нейромитнидаза Именно к этим антигенам вырабатываются антитела в организме Поверхностные белки (гликопротеиды), способные изменять свои антигенные свойства

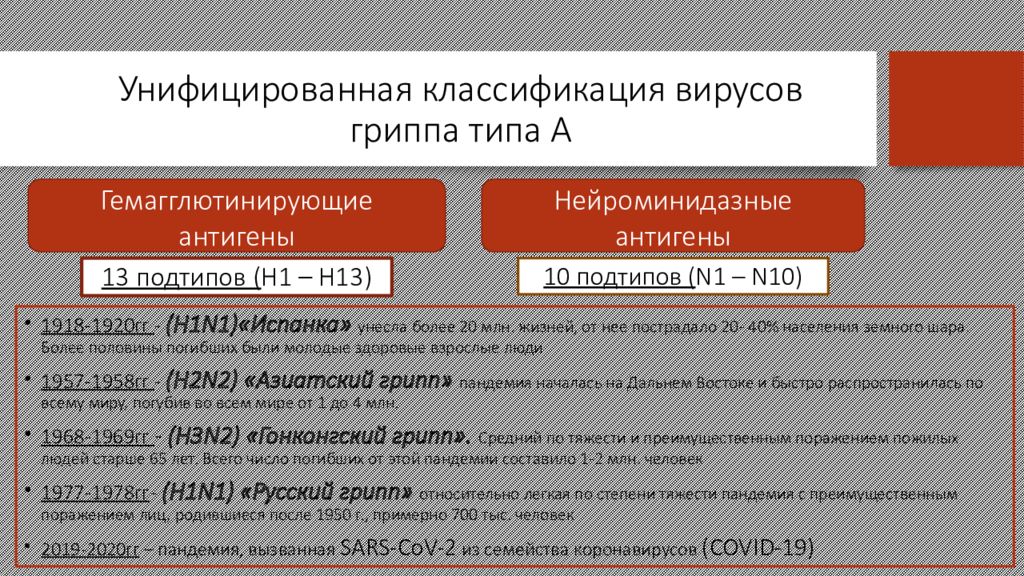

Слайд 9: Унифицированная классификация вирусов гриппа типа А

1918-1920 гг - (H1N1)«Испанка» унесла более 20 млн. жизней, от нее пострадало 20 - 40% населения земного шара. Более половины погибших были молодые здоровые взрослые люди 1957-1958гг - (H2N2) «Азиатский грипп» пандемия началась на Дальнем Востоке и быстро распространилась по всему миру, погубив во всем мире от 1 до 4 млн. 1968-1969гг - (H3N2) «Гонконгский грипп». Средний по тяжести и преимущественным поражением пожилых людей старше 65 лет. Всего число погибших от этой пандемии составило 1-2 млн. человек 1977-1978гг - (H1N1) «Русский грипп» относительно легкая по степени тяжести пандемия с преимущественным поражением лиц, родившиеся после 1950 г., примерно 700 тыс. человек 2019-2020гг – пандемия, вызванная SARS-CoV-2 из семейства коронавирусов ( COVID-19) 10 подтипов ( N1 – N10 ) Гемагглютинирующие антигены Нейроминидазные антигены 13 подтипов ( Н1 – Н13)

Слайд 10

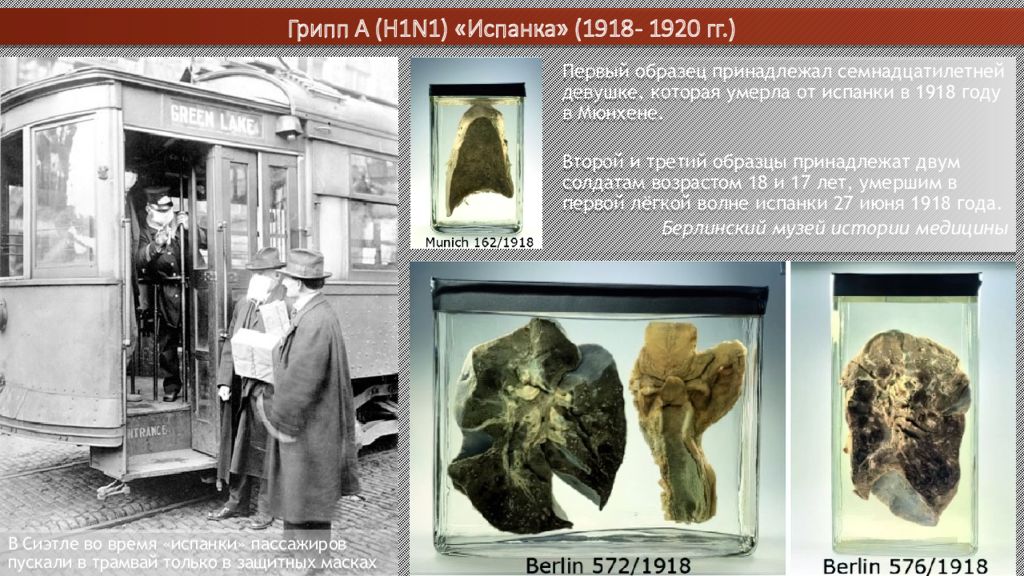

Первый образец принадлежал семнадцатилетней девушке, которая умерла от испанки в 1918 году в Мюнхене. Второй и третий образцы принадлежат двум солдатам возрастом 18 и 17 лет, умершим в первой лёгкой волне испанки 27 июня 1918 года. Берлинский музей истории медицины В Сиэтле во время «испанки» пассажиров пускали в трамвай только в защитных масках Грипп A (H1N1) «Испанка» (1918 - 1920 гг.)

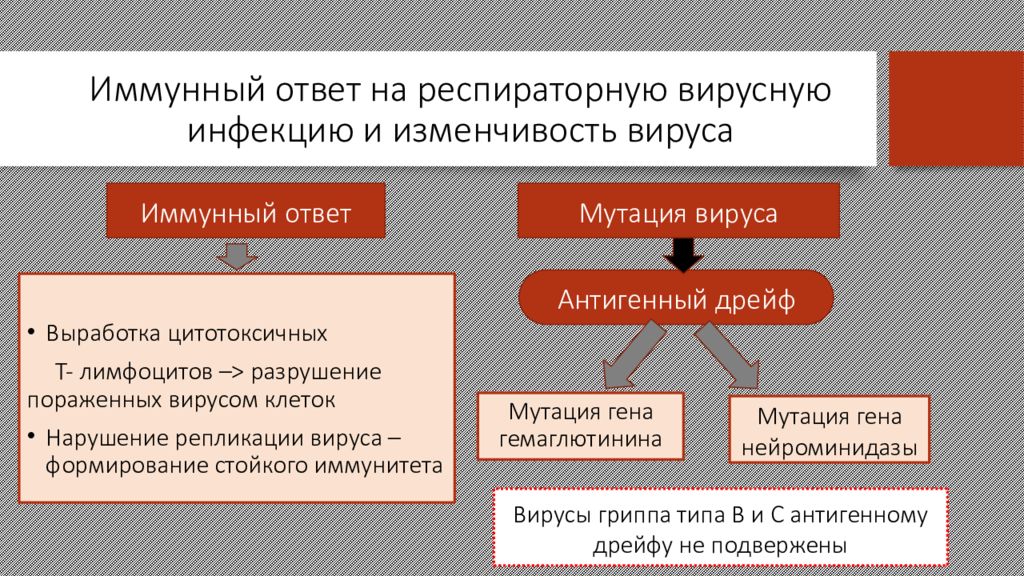

Слайд 11: Иммунный ответ на респираторную вирусную инфекцию и изменчивость вируса

Выработка цитотоксичных Т- лимфоцитов – > разрушение пораженных вирусом клеток Нарушение репликации вируса – формирование стойкого иммунитета Мутация гена гемаглютинина Иммунный ответ Мутация вируса Антигенный дрейф Мутация гена нейроминидазы Вирусы гриппа типа В и С антигенному дрейфу не подвержены

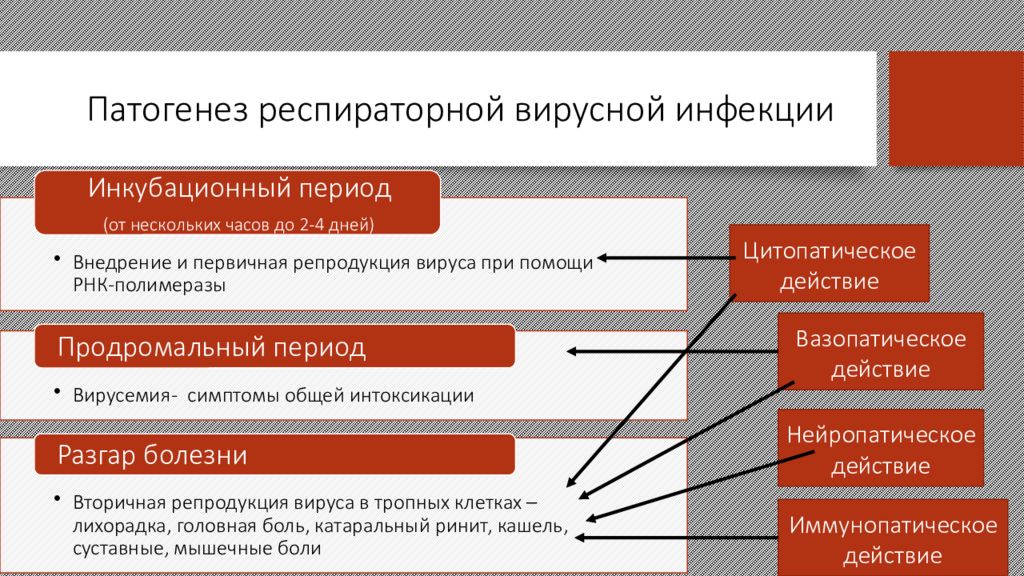

Слайд 12: Патогенез респираторной вирусной инфекции

Цитопатическое действие Иммунопатическое действие Вазопатическое действие Нейропатическое действие

Слайд 13: Цитопатическое и вазопатическое действие вируса

Дистрофические изменения эпителиоцитов дыхательных путей или альвеол – в цитоплазме клеток видны скопления базофильных и фуксинофильных телец (скопления вирусов) Некроз и десквамация эпителия дыхательных путей или альвеол – нарушение дренажной функции бронхов; очаги ателектаза легочной ткани, очаги обструктивной эмфиземы (сухой надсадный кашель, боль) Нарушение кровообращения по типу отека, полнокровия слизистых оболочек носа и дыхательных путей Стаз, точечные диапедезные кровоизлияния

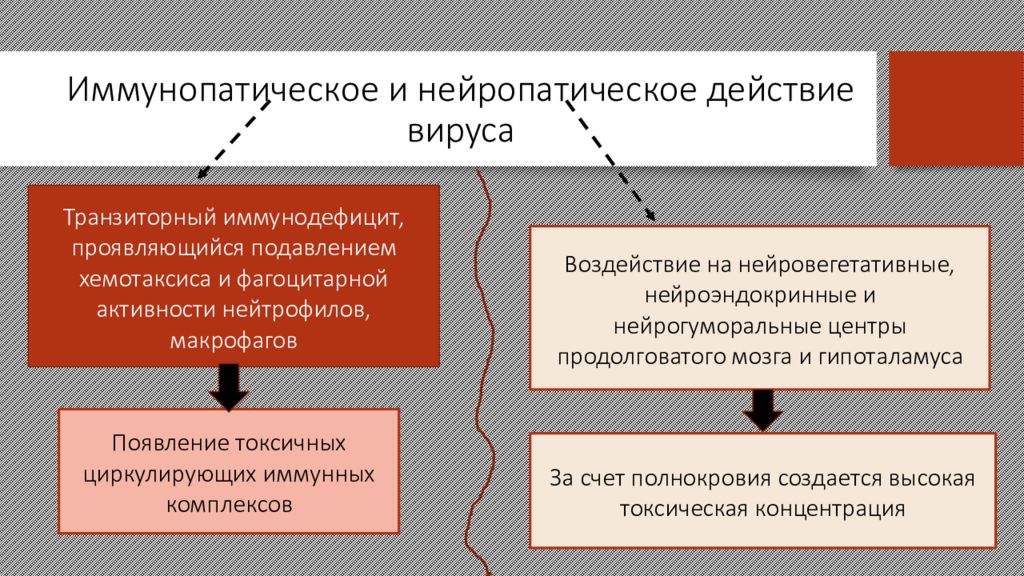

Слайд 14: Иммунопатическое и нейропатическое действие вируса

Транзиторный иммунодефицит, проявляющийся подавлением хемотаксиса и фагоцитарной активности нейтрофилов, макрофагов Появление токсичных циркулирующих иммунных комплексов Воздействие на нейровегетативные, нейроэндокринные и нейрогуморальные центры продолговатого мозга и гипоталамуса За счет полнокровия создается высокая токсическая концентрация

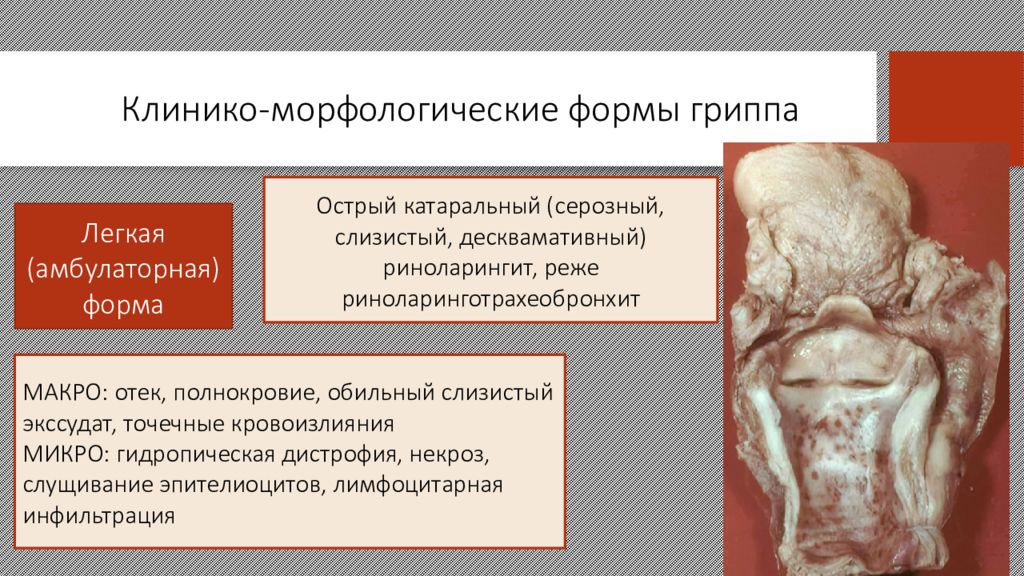

Слайд 15: Клинико-морфологические формы гриппа

Легкая (амбулаторная) форма Острый катаральный (серозный, слизистый, десквамативный) риноларингит, реже риноларинготрахеобронхит МАКРО: отек, полнокровие, обильный слизистый экссудат, точечные кровоизлияния МИКРО: гидропическая дистрофия, некроз, слущивание эпителиоцитов, лимфоцитарная инфильтрация

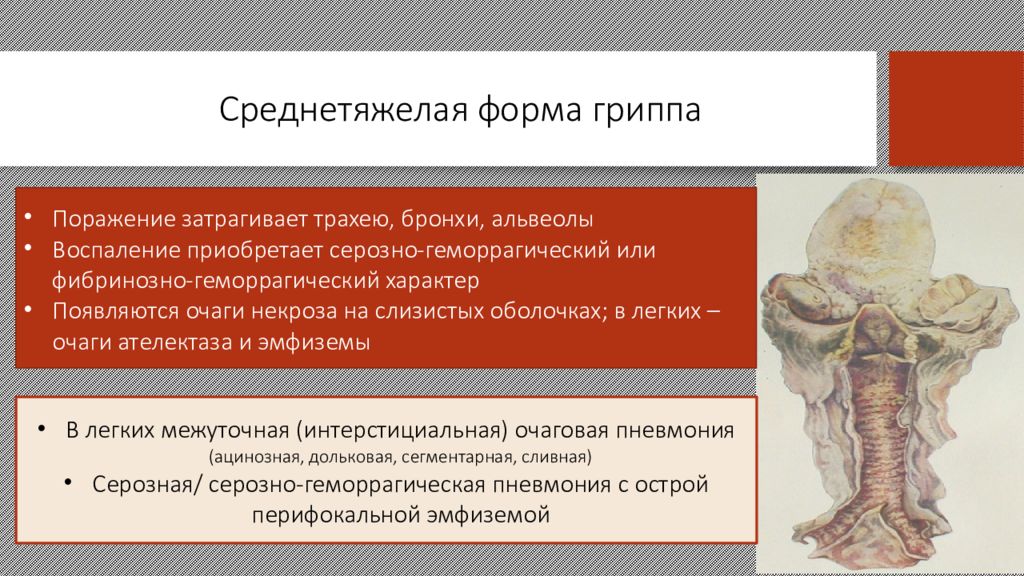

Слайд 16: Среднетяжелая форма гриппа

Поражение затрагивает трахею, бронхи, альвеолы Воспаление приобретает серозно-геморрагический или фибринозно-геморрагический характер Появляются очаги некроза на слизистых оболочках; в легких – очаги ателектаза и эмфиземы В легких межуточная (интерстициальная) очаговая пневмония (ацинозная, дольковая, сегментарная, сливная) Серозная/ серозно-геморрагическая пневмония с острой перифокальной эмфиземой

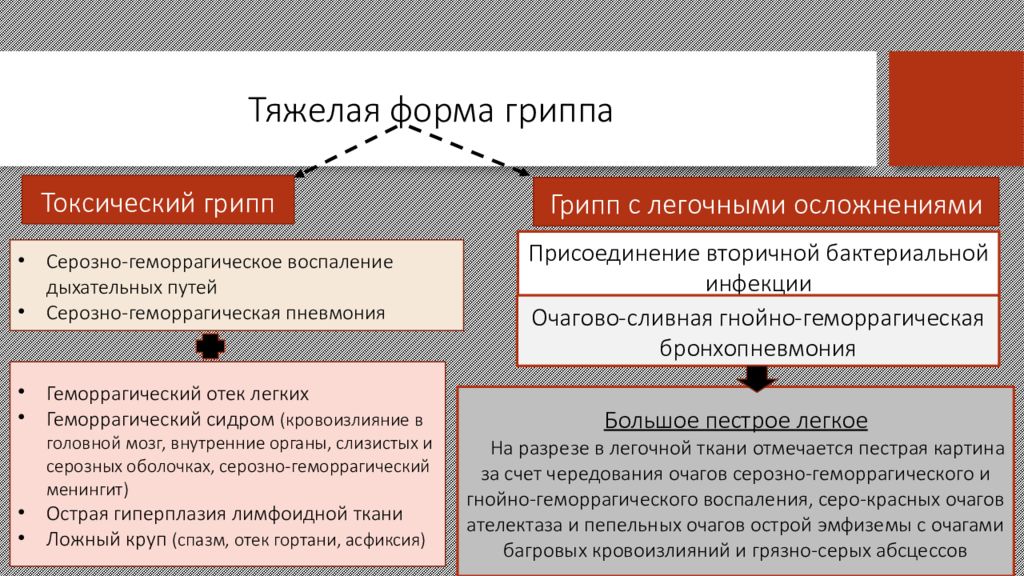

Слайд 17: Тяжелая форма гриппа

Токсический грипп Грипп с легочными осложнениями Серозно-геморрагическое воспаление дыхательных путей Серозно-геморрагическая пневмония Геморрагический отек легких Геморрагический сидром (кровоизлияние в головной мозг, внутренние органы, слизистых и серозных оболочках, серозно-геморрагический менингит) Острая гиперплазия лимфоидной ткани Ложный круп (спазм, отек гортани, асфиксия) Присоединение вторичной бактериальной инфекции Большое пестрое легкое На разрезе в легочной ткани отмечается пестрая картина за счет чередования очагов серозно-геморрагического и гнойно-геморрагического воспаления, серо-красных очагов ателектаза и пепельных очагов острой эмфиземы с очагами багровых кровоизлияний и грязно-серых абсцессов Очагово-сливная гнойно-геморрагическая бронхопневмония

Слайд 18

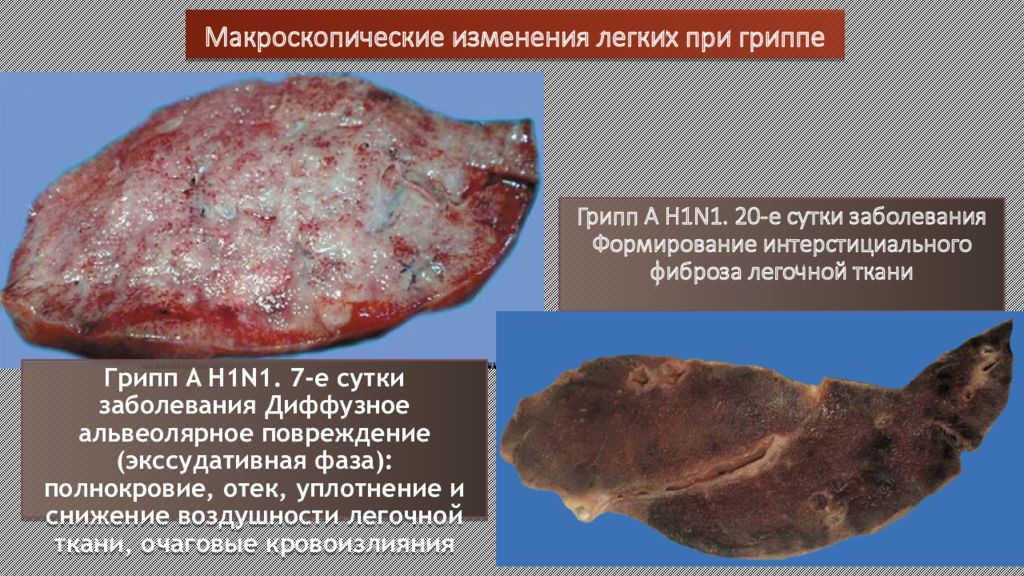

“ Большое пестрое легкое ” - полнокровие и отек легких, чередование здоровой паренхимы с участками воспаления и кровоизлияний Макроскопические изменения легких при гриппе

Слайд 19

Грипп A H1N1. 20-е сутки заболевания Формирование интерстициального фиброза легочной ткани Макроскопические изменения легких при гриппе Грипп A H1N1. 7-е сутки заболевания Диффузное альвеолярное повреждение (экссудативная фаза): полнокровие, отек, уплотнение и снижение воздушности легочной ткани, очаговые кровоизлияния

Слайд 20

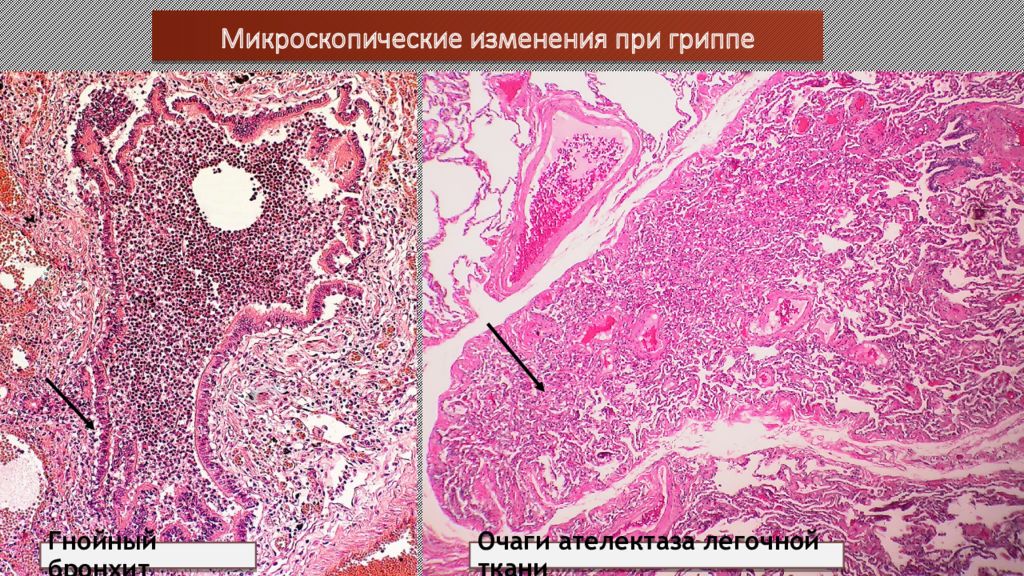

Гнойный бронхит Очаги ателектаза легочной ткани Микроскопические изменения при гриппе

Слайд 21

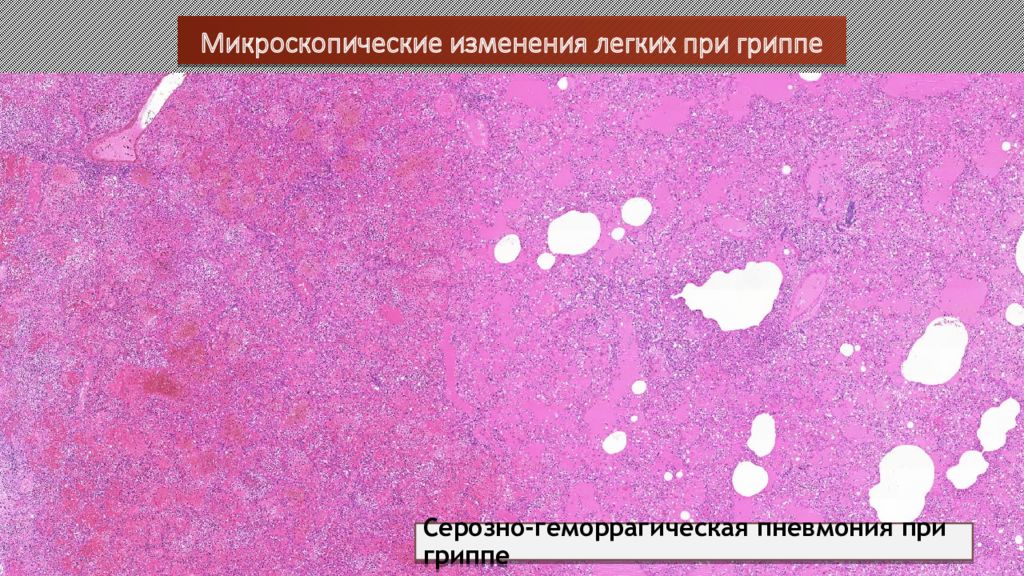

Серозно-геморрагическая пневмония при гриппе Микроскопические изменения легких при гриппе

Слайд 22

Микроскопические изменения легких при гриппе Острая эмфизема Гиалиновые мембраны - ОРДС

Слайд 23

1 – резкое полнокровие и стаз в артериолах и межальвеолярных капиллярах 2- диапедезные кровоизлияния в просвет альвеол 3- очаги скопления лейкоцитов в просвете альвеол Серозно-геморрагическая пневмония, осложненная вторичной бактериальной инфекцией 1 2 Учебный микропрепарат : “ Легкое с пневмонией при гриппе ” 3

Слайд 24: Осложнения гриппа

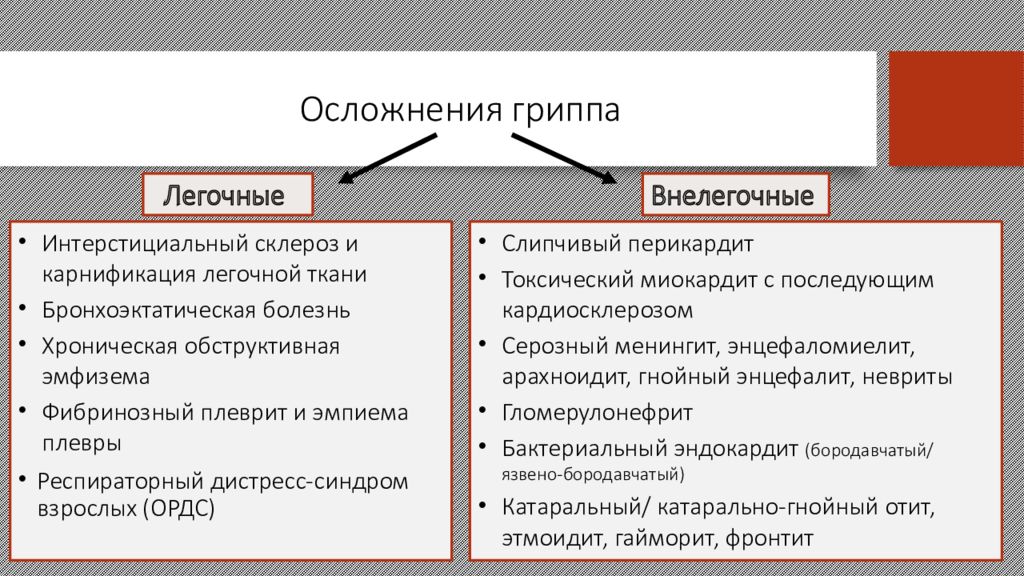

Легочные Интерстициальный склероз и карнификация легочной ткани Бронхоэктатическая болезнь Хроническая обструктивная эмфизема Фибринозный плеврит и эмпиема плевры Респираторный дистресс-синдром взрослых (ОРДС) Внелегочные Слипчивый перикардит Токсический миокардит с последующим кардиосклерозом Серозный менингит, энцефаломиелит, арахноидит, гнойный энцефалит, невриты Гломерулонефрит Бактериальный эндокардит (бородавчатый/ язвено -бородавчатый) Катаральный/ катарально-гнойный отит, этмоидит, гайморит, фронтит

Слайд 25: Причины смерти

Грипп Интоксикация и геморрагический отек легких Кровоизлияние в жизненно важные центры головного мозга Отек и дислокация головного мозга Легочно-сердечная недостаточность Острая сердечная недостаточность Асфиксия (ложный/ истинный круп) Причины смерти

Слайд 26: Парагрипп (риновирусные инфекции)

Составляют от 20 до 50% ОРВИ Поражают респираторный эпителий верхних отделов дыхательных путей Сопровождаются умеренной интоксикацией Общие сведения: Этиология: Пневмотропный риновирус (РНК-содержащий) из семейства Paramyxovirdae ? Не имеет капсулы 4 серологических типа (наиболее часто встречается 3-й тип) Инкубационный период 3-6 дней Катаральный ринит с чиханием и болью в горле, хриплый голос, кашель, субфибрилитет, повышенная утомляемость – гриппоподобное состояние Клиническая картина очень сходна с гриппом в легкой форме

Слайд 27: Патологическая анатомия парагриппа

Гиперемия, отек слизистых оболочек дыхательных путей Серозный/ серозно-катаральный риноларинготрахеобронхит Отек и спазм гортани с развитием ложного крупа - Артериальная воспалительная гиперемия, слабо выраженная лимфоцитарная инфильтрация - В респираторном эпителии дистрофические и пролиферативные изменения с формированием преимущественно в мелких бронхах подушкообразных разрастаний МАКРО: МИКРО:

Слайд 28

Макроскопические и микроскопические изменения при парагриппе Катаральный ларинготрахеобронхит Межуточная пневмония : лимфоцитарная инфильтрация межальвеолярных перегородок, серозный экссудат в просвете альвеол Ложный круп Норма

Слайд 29: Аденовирусная инфекция

Острая респираторная вирусная инфекция, вызываемая пневмотропным ДНК-вирусом семейства Аdenoviridae (впервые выделен из аденоидов). Имеется 80 сероваров Наиболее часто поражает детей первых лет жизни, поэтому все дети к 7-ми летнему возрасту имеют антитела к одному или нескольким аденовирусам Из всех ОРВИ аденовирусная инфекция составляет 25-50% Пути передачи: 1) воздушно-капельный; 2) контактный Инкубационный период – 4-5 суток Путь проникновения в эпителий – пиноцитоз ; репродукция в ядре Органы-мишени: эпителий дыхательных путей, конъюнктивы, реже кишечника Наиболее выражено цитопатическое действие При латентном течении вирусемия может наблюдаться 3-4 недели

Слайд 30: Клинико-морфологические формы аденовирусной инфекции

Латентная форма Острый катаральный риноларинготрахеобронхит Фарингит с регионарным лимфаденитом Острый катаральный конъюнктивит Тяжелая форма Присоединение вторичной инфекции Гнойно-некротический бронхит Гнойно-некротический бронхиолит Очаговая гнойно-геморрагическая пневмония Легкая форма Аденовирусный кератоконъюнктивит : гиперемия конъюнктивы, помутнение роговицы, образование пленок на веке

Слайд 31: Коронавирусная инфекция

Впервые коронавирусная пневмония описана в Гонконге в 2002г. С этого времени вспышки заболевания выявлены в 17 странах, за год было выявлено 2781 случай заболевания, среди которых 111 летальных исходов (4%). Заболевание встречалось у молодых, реже у детей. Группа риска врачи и лица, контактирующие с больными Вторая по величине вспышка отмечалась в Гонконге: 998 случаев и 30 смертей Третья вспышка отмечалась в Канаде: 97 случаев на 10 смертей Вьетнам (4 погибших), Сингапур … Заболевание было зафиксировано в 29 странах: 8098 случаев и 774 летальных исхода Предотвратило распространение инфекции только жесткие эпидемиологические меры Возбудитель – коронавирус Вызывает острый тяжелый респираторный дистресс-синдром - SARS

Слайд 32: Новая коронавирусная инфекция COVID-19 или SARS-CoV-2

31 декабря 2019 года Всемирная организация здравоохранения была проинформирована об обнаружении случаев пневмонии, вызванной неизвестным возбудителем 3 января китайские службы сообщили ВОЗ о 44 случаях пневмонии в городе Ухань провинции Хубэй. Патоген оказался новым коронавирусом SARS-CoV-2, ранее — под временным названием 2019-nCoV, который ранее не обнаруживался среди человеческой популяции 30 января 2020 года в связи со вспышкой эпидемии ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в области здравоохранения, а 28 февраля 2020 года ВОЗ повысила оценку рисков на глобальном уровне с высоких на очень высокие 11 марта 2020 года эпидемия была признана пандемией Источник инфекции: больной человек Эпидемиология

Слайд 33: Происхождение и патогенность коронавируса

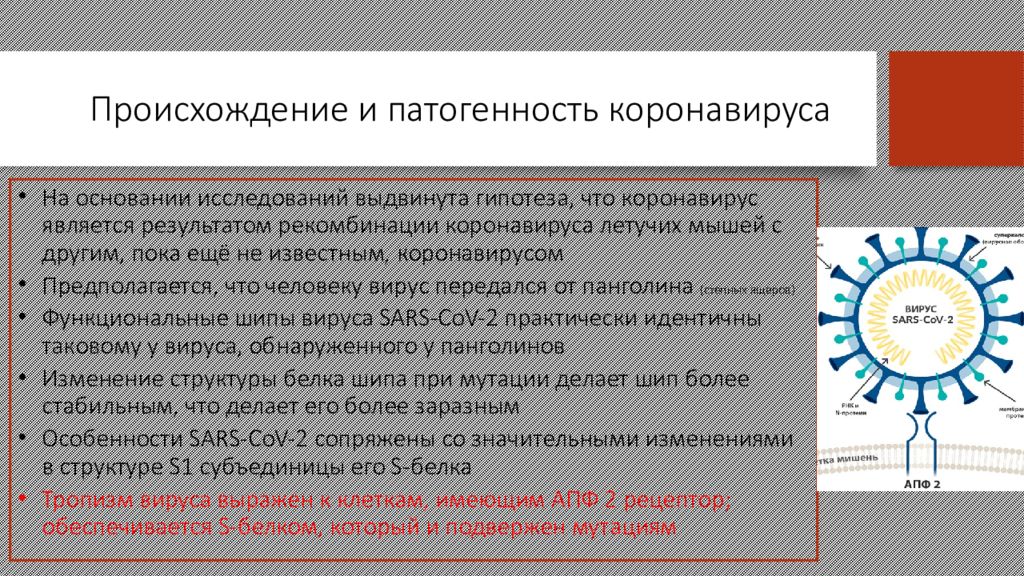

На основании исследований выдвинута гипотеза, что коронавирус является результатом рекомбинации коронавируса летучих мышей с другим, пока ещё не известным, коронавирусом Предполагается, что человеку вирус передался от панголина (степных ящеров) Функциональные шипы вируса SARS-CoV-2 практически идентичны таковому у вируса, обнаруженного у панголинов Изменение структуры белка шипа при мутации делает шип более стабильным, что делает его более заразным Особенности SARS-CoV-2 сопряжены со значительными изменениями в структуре S1 субъединицы его S -белка Тропизм вируса выражен к клеткам, имеющим АПФ 2 рецептор; обеспечивается S- белком, который и подвержен мутациям

Слайд 34: Глобальные эпидемические катастрофы – это явление далекого прошлого человечества?

История не циклических пандемий и малоконтагиозных эпидемий сменилась высококонтагиозным патогеном SARS-CoV-2 COVID-19 различается по клиническому течению и морфологическим проявлениям у разных пациентов Проявление заболевания связано с малоизученными процессами: «Разбалансировка» ренин-ангиотензин- альдостероновой системы; Цитоконовый шторм Септическое течение болезни – антитело-зависимое усиление инфекции, антигенный импритинг, наличие антиинтерфероновых антител Антифосфолипидный синдром – гидролизация сурфактанта

Слайд 36

Вирусные инфекции дыхательных путей (ОРВИ) Тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС, SARS) первые случаи заболевания были зафиксированы в китайской провинции Гуандун в ноябре 2002 года. в феврале 2003 начали говорить об эпидемии этого заболевания. Cлучаи заболевания обнаруживались в 29 странах, всего было отмечено 8098 случаев, из которых 774 закончились смертельным исходом. с 2004 года в мире не было зарегистрировано ни одного случая заболевания, вызванного SARS- CoV Общие сведения: возбудителем «атипичной пневмонии» является вирус SARS-CoV, относящийся к семейству Coronaviridae. Этиология: непосредственно вирусное поражение альвеолярной стенки с повреждением как эпителия, так и эндотелия. опосредованный вирусом эффект высвобождения клетками в ответ на его внедрение медиаторов воспаления - цитокинов, интерлейкинов и фактора некроза опухоли Патогенез:

Слайд 37

Вирусные инфекции дыхательных путей (ОРВИ) Новая коронавирусная инфекция COVID-19 острое вирусное инфекционное заболевание, характеризующееся интоксикацией, лихорадкой, преимущественным поражением респираторного тракта вызванное коронавирусом SARS-CoV-2 являющимся РНК-содержащим вирусом с оболочкой на основании исследований выдвинута гипотеза, что вирус является результатом рекомбинации коронавируса летучих мышей с другим, пока ещё не известным, коронавирусом. предполагается, что человеку вирус передался от панголина. функциональные сайты белка шипика вируса SARS-CoV-2 практически идентичны таковому у вируса, обнаруженного у панголинов по мере своей эволюции у вируса происходят генетические мутации и формируются линии генетических поколений. Некоторые мутации могут сказываться на скорости распространения вируса, на тяжести вызываемого им заболевания или на эффективности тех или иных методов лечения. Вирусы с такими мутациями называют «вариантами» вируса или штаммами. При этом не все варианты являются штаммами, новые штаммы появляются, если у варианта вируса изменяются физические свойства. В соответствии с классификацией, предложенной ВОЗ, вызывающие опасения варианты коронавируса SARS-CoV-2 именуют буквами греческого алфавита. По состоянию на ноябрь 2021 года выделяют штаммы: Альфа, Бета, Дельта, Гамма и Омикрон Штаммы: Этиология: Происхождение:

Слайд 38

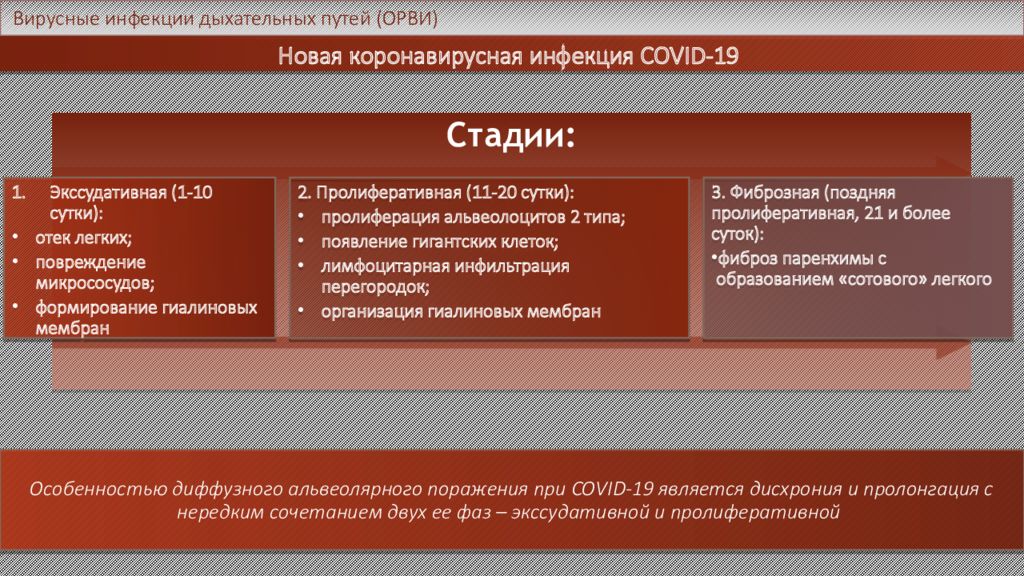

Вирусные инфекции дыхательных путей (ОРВИ) Новая коронавирусная инфекция COVID-19 Стадии : Особенностью диффузного альвеолярного поражения при COVID-19 является дисхрония и пролонгация с нередким сочетанием двух ее фаз – экссудативной и пролиферативной 3. Фиброзная (поздняя пролиферативная, 21 и более суток): фиброз паренхимы с образованием «сотового» легкого Экссудативная (1-10 сутки): отек легких ; повреждение микрососудов ; формирование гиалиновых мембран 2. Пролиферативная (11-20 сутки): пролиферация альвеолоцитов 2 типа ; появление гигантских клеток ; лимфоцитарная инфильтрация перегородок ; организация гиалиновых мембран

Слайд 39

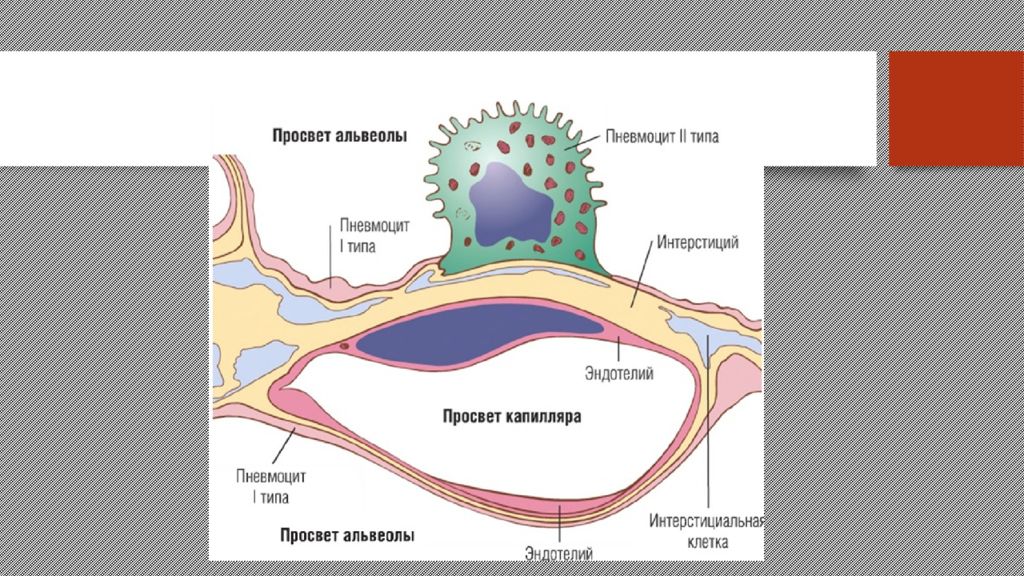

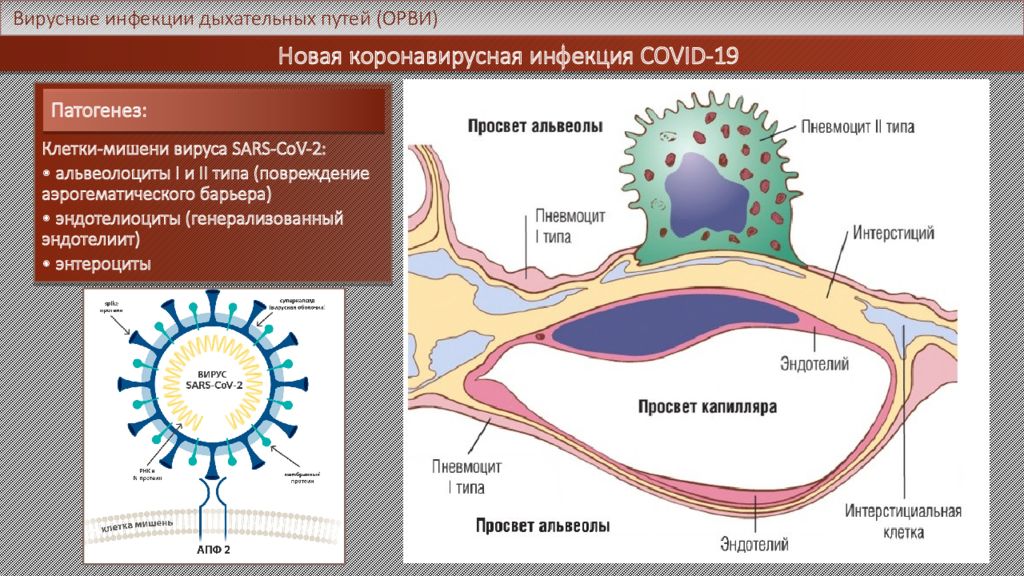

Вирусные инфекции дыхательных путей (ОРВИ) Новая коронавирусная инфекция COVID-19 Клетки-мишени вируса S ARS -Co V -2: • альвеолоциты I и II типа (повреждение аэрогематического барьера) • эндотелиоциты (генерализованный эндотелиит ) • энтероциты Патогенез:

Слайд 40

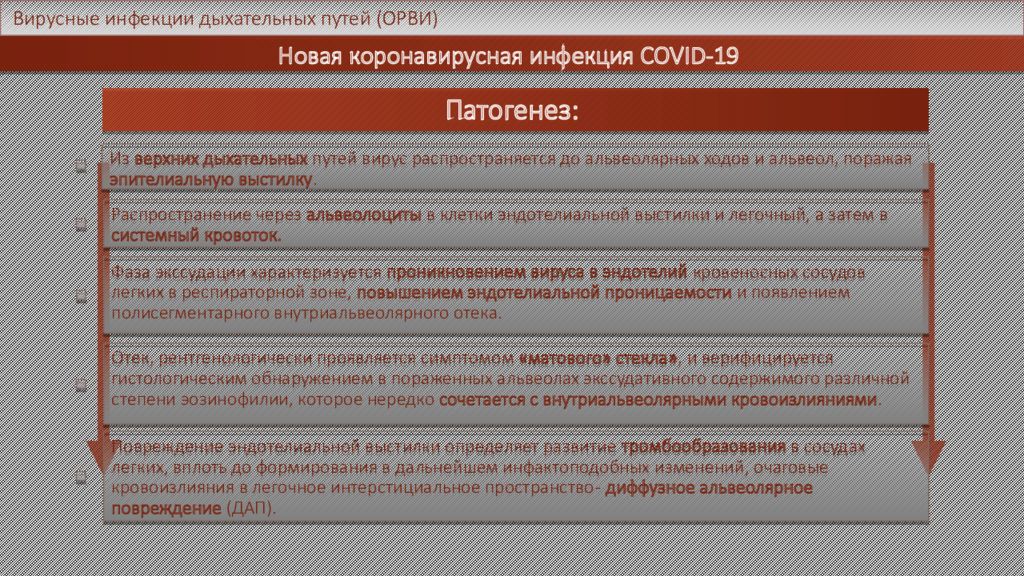

Вирусные инфекции дыхательных путей (ОРВИ) Новая коронавирусная инфекция COVID-19 Патогенез: Из верхних дыхательных путей вирус распространяется до альвеолярных ходов и альвеол, поражая эпителиальную выстилку. Распространение через альвеолоциты в клетки эндотелиальной выстилки и легочный, а затем в системный кровоток. Фаза экссудации характеризуется проникновением вируса в эндотелий кровеносных сосудов легких в респираторной зоне, повышением эндотелиальной проницаемости и появлением полисегментарного внутриальвеолярного отека. Отек, рентгенологически проявляется симптомом «матового» стекла », и верифицируется гистологическим обнаружением в пораженных альвеолах экссудативного содержимого различной степени эозинофилии, которое нередко сочетается с внутриальвеолярными кровоизлияниями. Повреждение эндотелиальной выстилки определяет развитие тромбообразования в сосудах легких, вплоть до формирования в дальнейшем инфактоподобных изменений, очаговые кровоизлияния в легочное интерстициальное пространство - диффузное альвеолярное повреждение (ДАП).

Слайд 41

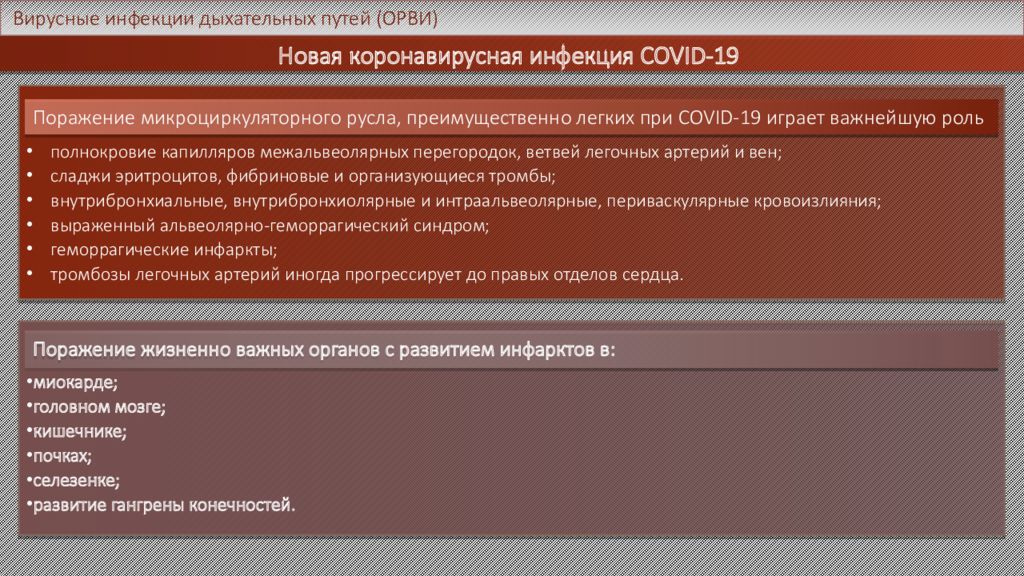

полнокровие капилляров межальвеолярных перегородок, ветвей легочных артерий и вен ; сладжи эритроцитов, фибриновые и организующиеся тромбы; внутрибронхиальные, внутрибронхиолярные и интраальвеолярные, периваскулярные кровоизлияния ; выраженный альвеолярно-геморрагический синдром ; геморрагические инфаркты ; тромбозы легочных артерий иногда прогрессирует до правых отделов сердца. Вирусные инфекции дыхательных путей (ОРВИ) Новая коронавирусная инфекция COVID-19 Поражение микроциркуляторного русла, преимущественно легких при COVID-19 играет важнейшую роль миокарде ; головном мозге ; кишечнике ; почках ; селезенке ; развитие гангрены конечностей. Поражение жизненно важных органов с развитием инфарктов в :

Слайд 42

тромбоэмбол в долевой ветви легочной артерии (стрелки) ткань легких в задне -базальных отделах диффузно уплотнена и практически безвоздушна, на разрезе темно-вишневого или красно-бурого цвета, с выраженным отеком, участками ателектазов, обширными сливными кровоизлияниями, различной величины геморрагическими инфарктами; тромбы в легочных венах и артериях (стрелки) Вирусные инфекции дыхательных путей (ОРВИ) Макроскопические изменения легких при SARS-CoV-2

Слайд 43

Вирусные инфекции дыхательных путей (ОРВИ) Вторич -ная бакте-риальная гнойная пневмо-ния на фоне корона-вирусно- го пораже-ния легких Ткань легких диффузно уплотнена, красно-бурого цвета, висцеральная плевра утолщена, с частично организованными наложениями фибрина («глазурного» вида) Ткань легких диффузно уплотнена, безвоздушна, светлого красно-коричневого цвета, с сетчатым рисунком серого цвета (фаза пролиферации) Макроскопические изменения легких при SARS-CoV-2

Слайд 44

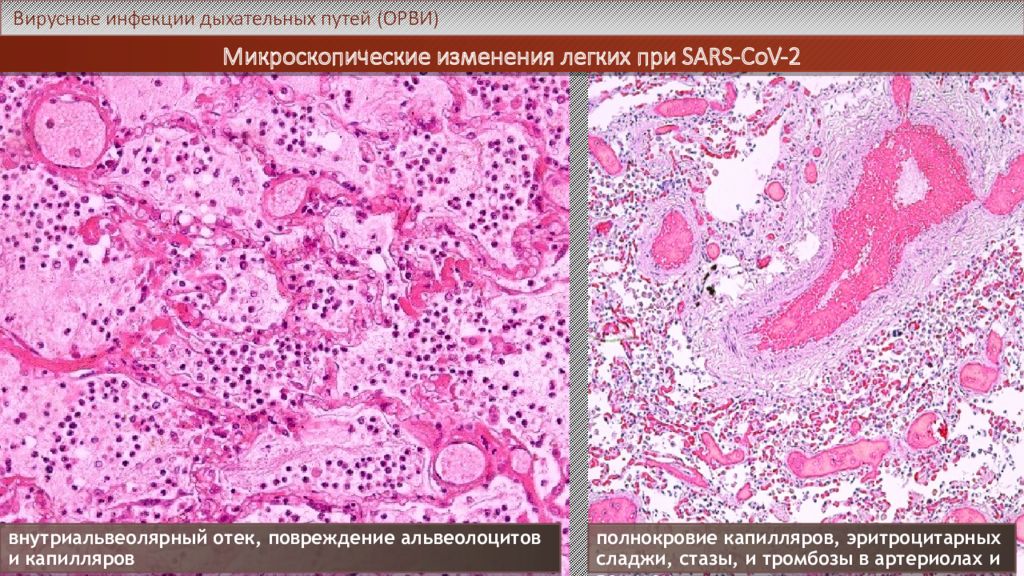

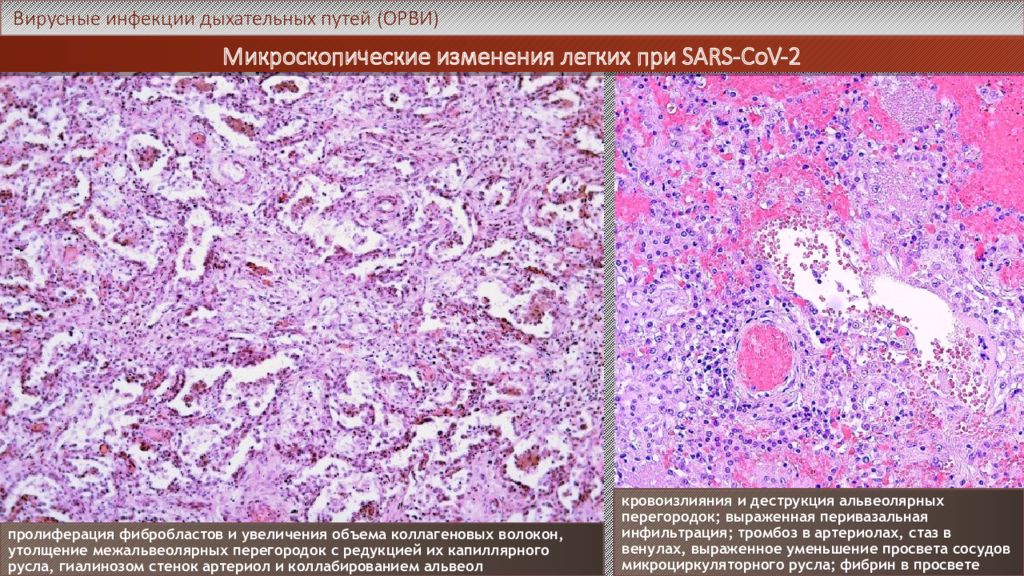

Вирусные инфекции дыхательных путей (ОРВИ) Микроскопические изменения легких при SARS-CoV-2 внутриальвеолярный отек, повреждение альвеолоцитов и капилляров полнокровие капилляров, эритроцитарных сладжи, стазы, и тромбозы в артериолах и венулах

Слайд 45

пролиферация фибробластов и увеличения объема коллагеновых волокон, утолщение межальвеолярных перегородок с редукцией их капиллярного русла, гиалинозом стенок артериол и коллабированием альвеол Вирусные инфекции дыхательных путей (ОРВИ) Микроскопические изменения легких при SARS-CoV-2 кровоизлияния и деструкция альвеолярных перегородок; выраженная перивазальная инфильтрация; тромбоз в артериолах, стаз в венулах, выраженное уменьшение просвета сосудов микроциркуляторного русла; фибрин в просвете альвеол

Слайд 46

Вирусные инфекции дыхательных путей (ОРВИ) Новая коронавирусная инфекция COVID-19 Легочные осложнения: дыхательная недостаточность вторичная бактериальная инфекция Внелегочные осложнения: миокардит энцефалит геморрагический синдром П ричины смерти :

Слайд 47

Вирусные инфекции дыхательных путей (ОРВИ) Натуральная оспа катар дыхательных путей, очаговая пневмония, гематогенная диссеминация Микроскопически: в шиповатых эпидермоцитах колонии вируса - тельца Пашена, участки уплотнения цитоплазмы -тельца Гуарниери, баллонная дистрофия, в эпидермисе пузырьки образуют везикулы, при нагноении - пустулы Патогенез: Поражения кожи: Этиология: ДНК-вирус семейства Poxviridae. Путь заражения – аэрозольный. везикуло -пустулезная ; геморрагическая («черная оспа») ; c ливная ; оспенная пурпура ; вариолоид ( розеолезная сыпь) формы поражения кожи

Слайд 48

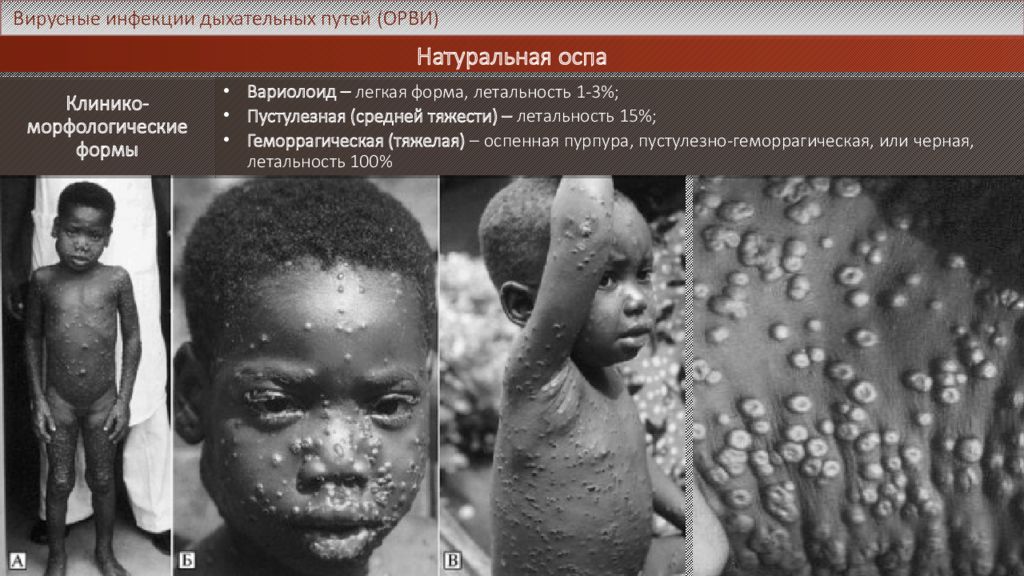

Вирусные инфекции дыхательных путей (ОРВИ) Натуральная оспа Клинико-морфологические формы Вариолоид – легкая форма, летальность 1-3% ; Пустулезная (средней тяжести) – летальность 15% ; Геморрагическая (тяжелая) – оспенная пурпура, пустулезно -геморрагическая, или черная, летальность 100%

Слайд 49

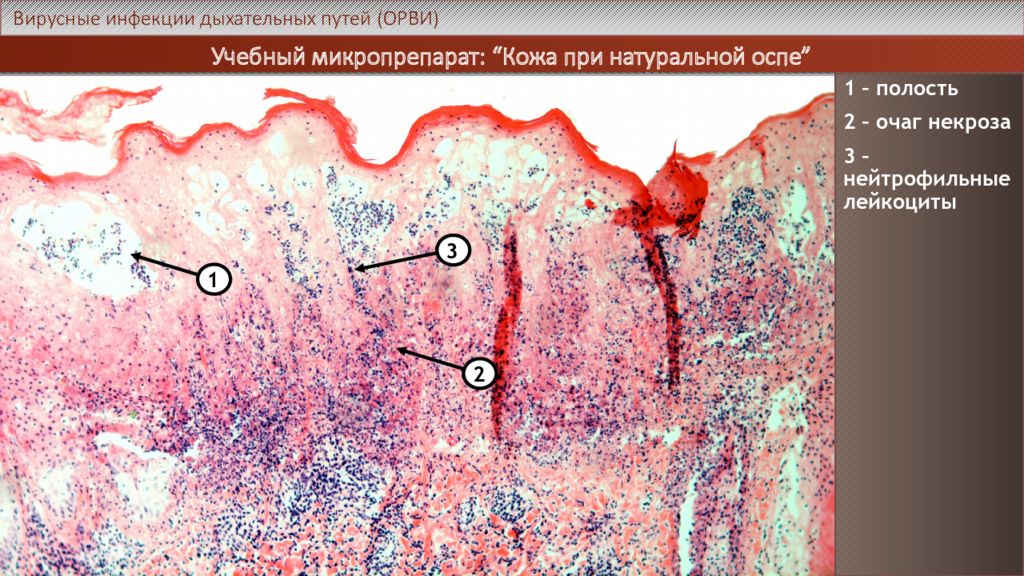

Вирусные инфекции дыхательных путей (ОРВИ) Учебный микропрепарат : “ Кожа при натуральной оспе ” 1 – полость 2 – очаг некроза 3 – нейтрофильные лейкоциты 1 2 3

Слайд 50

Эпидемический сыпной тиф Инфекционная природа болезни доказана в 1876 г. О.О. Мочутковским в опыте самозаражения кровью больного. 1910 г. Г. Риккетс и в 1913 г. С. Провацек обнаружил в кишечнике платяных вшей возбудителя сыпного тифа. 1916 г. Энрике Роша Лима описал включения у вшей, назвав их Риккетсиями Провачека. 1928 г. Шарль Николь получил Нобелевскую премию - «за установление передатчика сыпного тифа – платяной вши». 1928 г. Р. Вайгль изготовил первую эффективную вакцину против сыпного тифа. Исторические сведения: Риккетсиозы

Слайд 51

При проникновении в организм риккетсий развивается генерализованное токсико-паралитическое повреждение эндотелия. Риккетсии внедряются в эндотелиоциты мелких сосудов с развитием генерализованного тромбоваскулита с преимущественным поражением МЦР головного мозга и кожи Патогенез: розеолезно - петехиальная сыпь предплечья острое риккетсиозное заболевание с поражением сосудов микроциркуляторного русла головного мозга, розеолезно- петехиальной сыпью, токсикозом. Источник – больной человек, передатчик – платяная вошь Этиология: Эпидемический сыпной тиф Риккетсиозы

Слайд 52

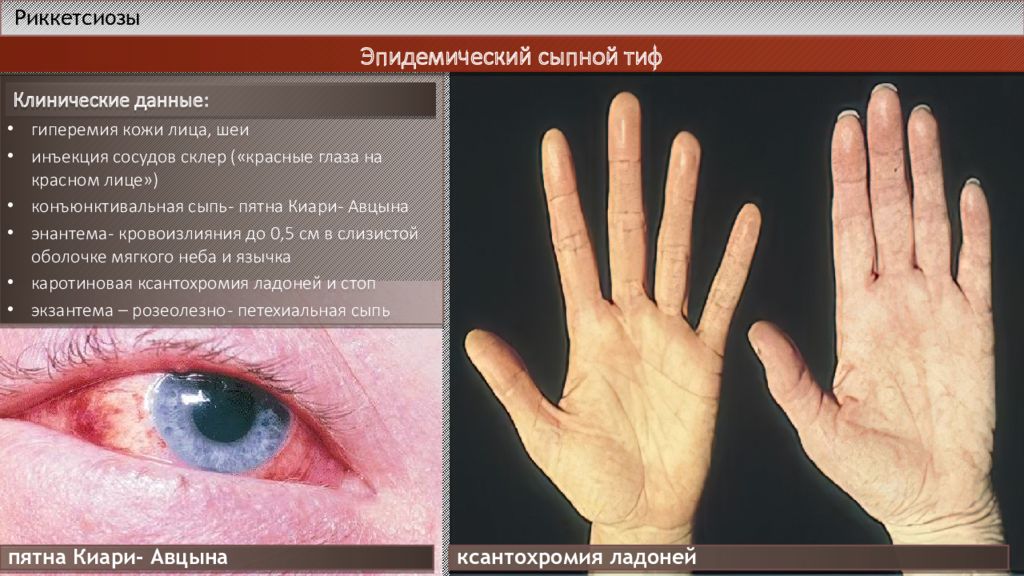

гиперемия кожи лица, шеи инъекция сосудов склер («красные глаза на красном лице») конъюнктивальная сыпь - пятна Киари - Авцына энантема - кровоизлияния до 0,5 см в слизистой оболочке мягкого неба и язычка каротиновая ксантохромия ладоней и стоп экзантема – розеолезно - петехиальная сыпь пятна Киари - Авцына Клинические данные: ксантохромия ладоней Эпидемический сыпной тиф Риккетсиозы

Слайд 53

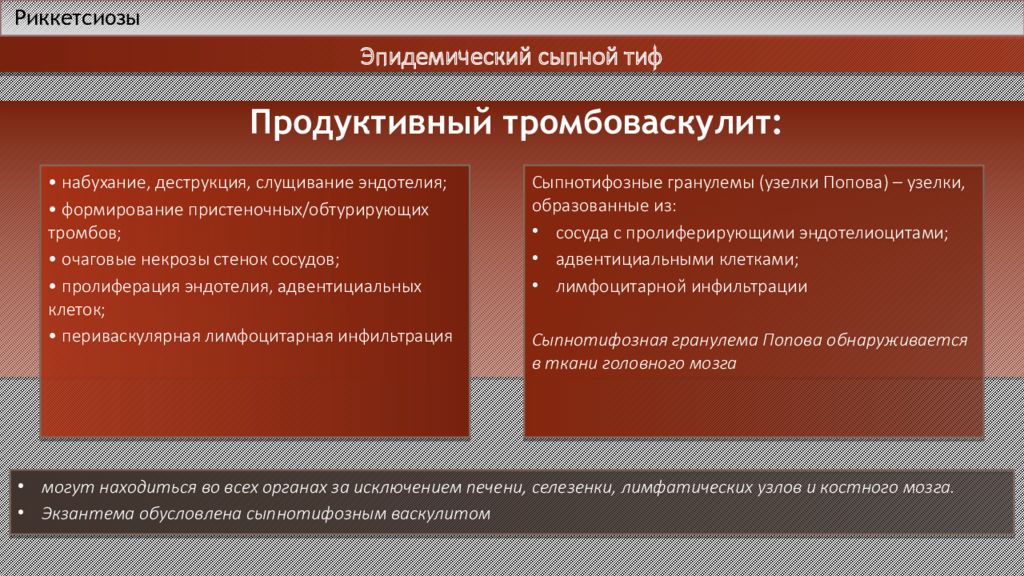

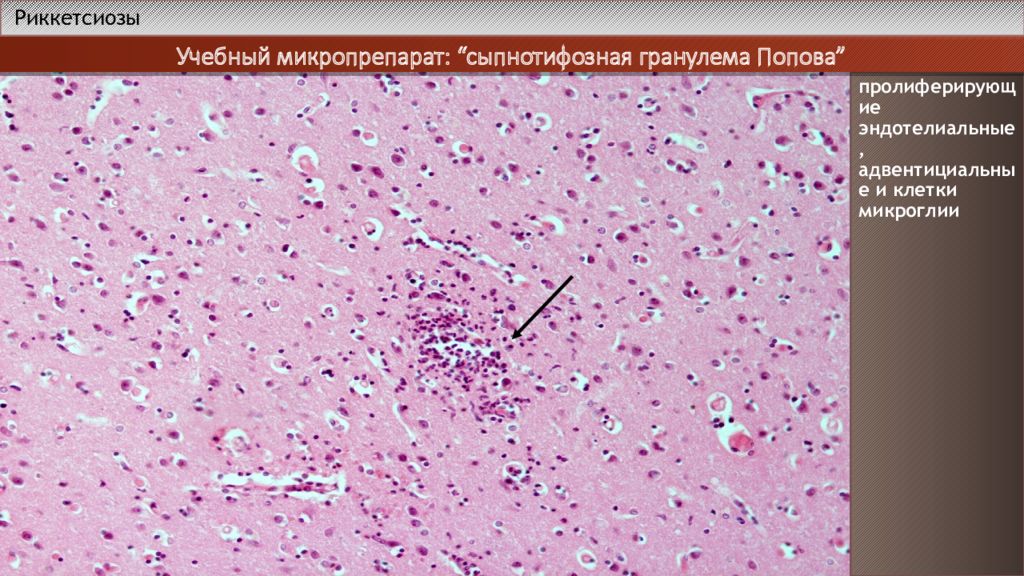

Продуктивный тромбоваскулит : Сыпнотифозные гранулемы (узелки Попова) – узелки, образованные из : сосуда с пролиферирующими эндотелиоцитами ; адвентициальными клетками ; лимфоцитарной инфильтрации Cыпнотифозная гранулема Попова обнаруживается в ткани головного мозга • набухание, деструкция, слущивание эндотелия ; • формирование пристеночных/ обтурирующих тромбов ; • очаговые некрозы стенок сосудов ; • пролиферация эндотелия, адвентициальных клеток ; • периваскулярная лимфоцитарная инфильтрация могут находиться во всех органах за исключением печени, селезенки, лимфатических узлов и костного мозга. Экзантема обусловлена сыпнотифозным васкулитом Эпидемический сыпной тиф Риккетсиозы

Слайд 54

пролиферирующие эндотелиальные, адвентициальные и клетки микроглии Учебный микропрепарат : “ сыпнотифозная гранулема Попова ” Риккетсиозы

Слайд 55

Паралич дыхательного центра Паралич сердца Миокардит Пневмония Непосредственные причины смерти: Риккетсиозы Эпидемический сыпной тиф