Первый слайд презентации: Восточно-Европейская равнина Часть 1

доц. каф. ФГ и ГИС Н.Ф. Харламова

Слайд 2

Естественно-исторические страны и провинции СССР (1947) 1.Страна Балтийско-кристаллического щита 2. Страна Восточно-Европейской равнины (Труды Совета по изучению производительных сил ( СОПСа ) АН СССР по естественно-историческому районированию СССР). Ландшафтные страны: 1. Карело-Кольская – часть Балтийского кристаллического щита. 2. Русская равнина ( Ф.Н. Мильков, Н.А. Гвоздецкий. Физическая география ССР. Общий обзор. Европейская часть СССР и Кавказ. – М.: Высшая школа, 1986). Физико-географические страны: 1. Фенноскандия (Кольский полуостров и Карелия) 2. Восточно-Европейская (Русская) равнина (Э.М. Раковская, М.И. Давыдова. Физическая география России: Учеб. для студ. пед. высш. учеб. заведений: В 2 ч. – М.: Гуман. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001).

Слайд 5

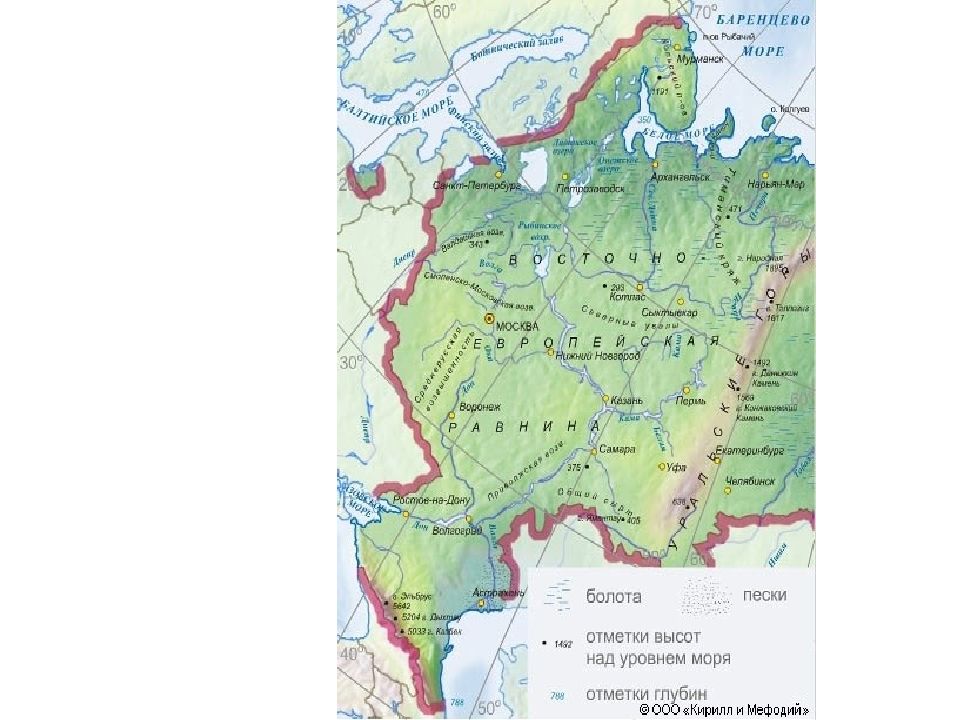

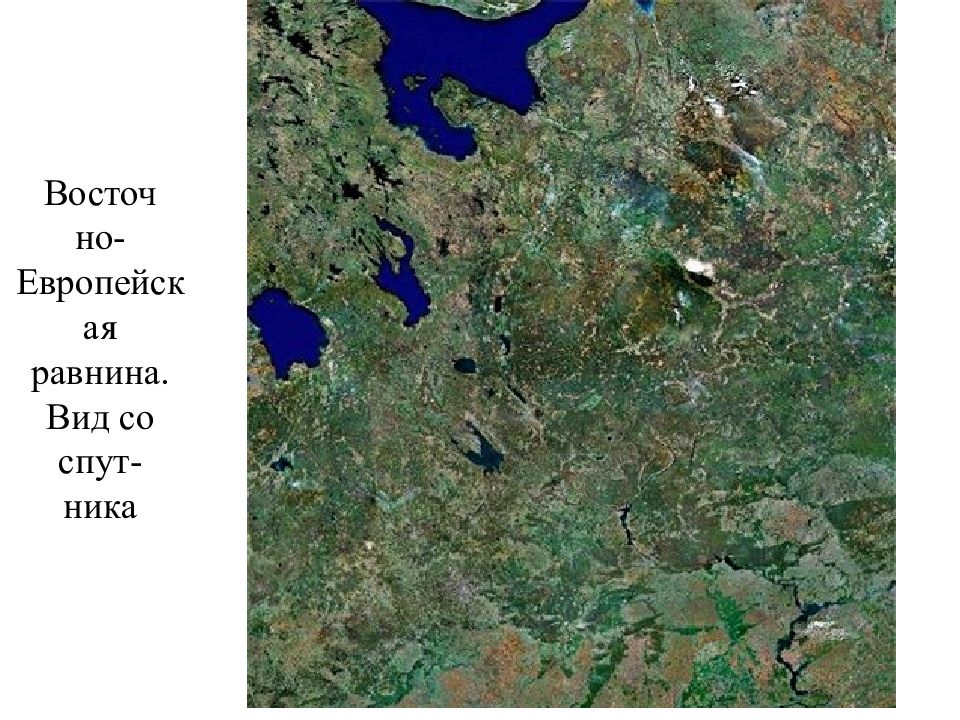

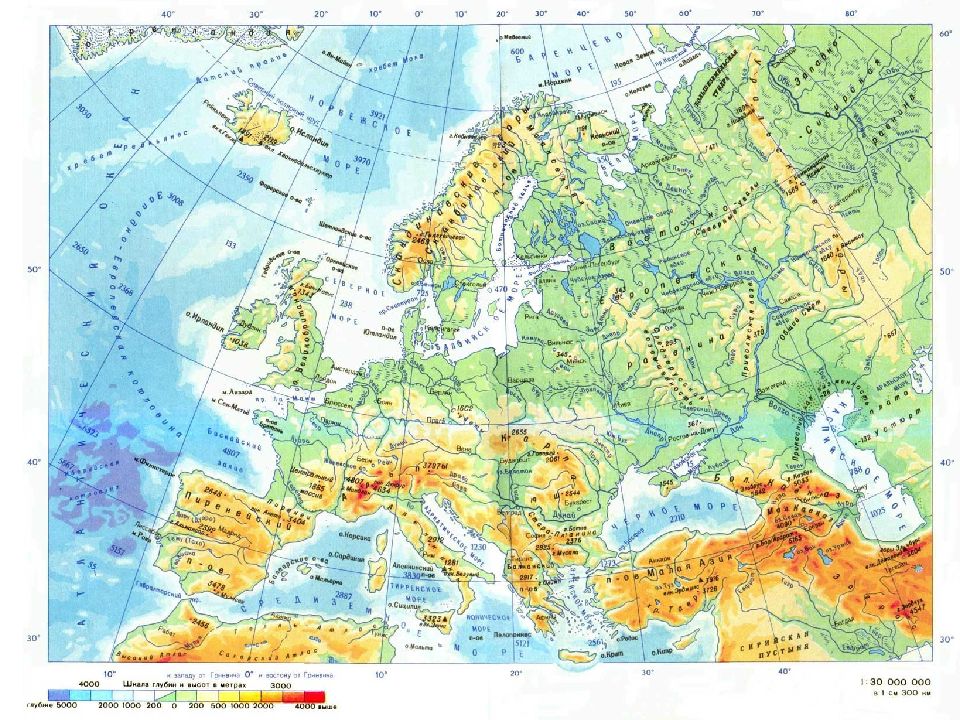

Восточно-Европейская равнина одна из самых крупных равнин на нашей планете ( вторая по величине после Амазонской равнины ). Она располагается в восточной части Европы. Так как большая её часть находится в пределах границ Российской Федерации, Восточно-Европейскую равнину иногда называют Русской. В северо-западной части она ограничивается горами Скандинавии, в юго-западной части – Судетами и другими горами центральной Европы, в юго-восточной – Кавказом, а на Востоке – Уралом. С севера Русская равнина омывается водами Белого и Баренцева морей, а с юга – Чёрным, Азовским и Каспийским.

Слайд 6

Протяжённость равнины с севера на юг составляет более 2,5 тысяч километров, а с запада на восток – 1 тысяча километров. Практически на всём протяжении Восточно-Европейской равнины преобладает полого-равнинный рельеф. В пределах территории Восточно-Европейской равнины сосредоточена большая часть населения России и большинство крупных городов страны. Именно здесь много веков назад образовалось русское государство, ставшее в последствии крупнейшей по своей территории страной в мире. Здесь также сосредоточена значительная часть природных ресурсов России.

1) холмистая, приподнятая пластовая равнина образовалась на плите древней Восточно-Европейской платформы; 2) атлантико-континентальный, преимущественно умеренный климат, формируется под влиянием Атлантического и Северного Ледовитого океанов; 3) четко выражена широтная зональность природных зон.

Слайд 8

Восточно-Европейская приподнятая равнина состоит из возвышенностей с высотами 200-300 м над уровнем моря и низменностей, по которым текут крупные реки. Средняя высота равнины - 170 м, наибольшая – 479 м – на Бугульминско-Белебеевской возвышенности в приуральской части. Максимальная отметка Тиманского кряжа несколько меньше – 471 м. Наиболее низкие участки на побережье Каспия (их уровень примерно на 28 метров ниже уровня Мирового океана).

Слайд 9

Восточно-Европейская равнина практически полностью совпадает с Восточно-Европейской платформой. Это обстоятельство объясняет её равнинный рельеф, а также отсутствие значительных стихийных явлений, связанных с движением земной коры (землетрясений, извержений вулкана). Небольшие холмистые участки в пределах Восточно-Европейской равнины возникли в результате разломов и других сложных тектонических процессов. Значительное воздействие на формирование рельефа оказали плейстоценовые оледенения, трансгрессии и регрессии морей.

Слайд 12

ТРАНСГРЕССИЯ моря (от лат. transgressio — переход), наступление моря на сушу в результате опускания последней, поднятия океанического дна или увеличения объема воды в океаническом бассейне (напр., после стаивания покровных ледников). Известны на протяжении всей геологической истории (нижний и средний кембрий, верхний девон, нижний карбон, верхний мел ); локальные трансгрессии наблюдаются и в современную геологическую эпоху (напр., в Нидерландах). РЕГРЕССИЯ моря, медленное («вековое») отступание моря от берегов, происходящее вследствие поднятия суши, опускания океанического дна или уменьшения объема воды в океаническом бассейне (напр., во время ледниковых эпох). Регрессии неоднократно происходили на протяжении геологической истории, совпадая с эпохами горообразования. Современная геологическая эпоха — время регрессии, связанной с альпийским горообразованием.

Слайд 14

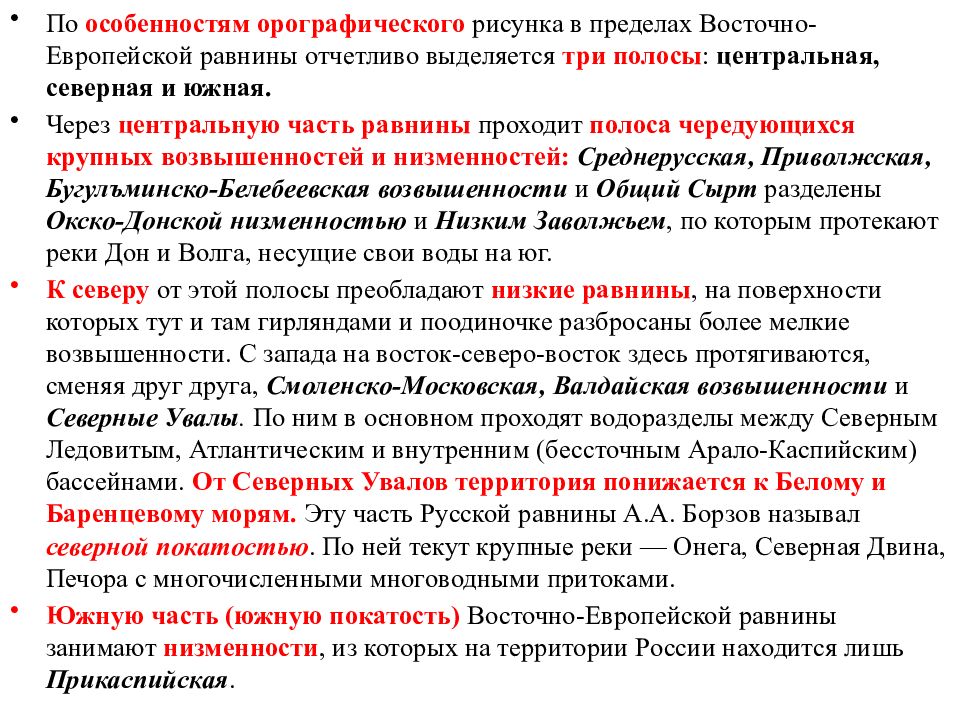

По особенностям орографического рисунка в пределах Восточно-Европейской равнины отчетливо выделяется три полосы : центральная, северная и южная. Через центральную часть равнины проходит полоса чередующихся крупных возвышенностей и низменностей: Среднерусская, Приволжская, Бугулъминско-Белебеевская возвышенности и Общий Сырт разделены Окско-Донской низменностью и Низким Заволжьем, по которым протекают реки Дон и Волга, несущие свои воды на юг. К северу от этой полосы преобладают низкие равнины, на поверхности которых тут и там гирляндами и поодиночке разбросаны более мелкие возвышенности. С запада на восток-северо-восток здесь протягиваются, сменяя друг друга, Смоленско-Московская, Валдайская возвышенности и Северные Увалы. По ним в основном проходят водоразделы между Северным Ледовитым, Атлантическим и внутренним (бессточным Арало-Каспийским) бассейнами. От Северных Увалов территория понижается к Белому и Баренцевому морям. Эту часть Русской равнины А.А. Борзов называл северной покатостью. По ней текут крупные реки — Онега, Северная Двина, Печора с многочисленными многоводными притоками. Южную часть (южную покатость) Восточно-Европейской равнины занимают низменности, из которых на территории России находится лишь Прикаспийская.

Слайд 15

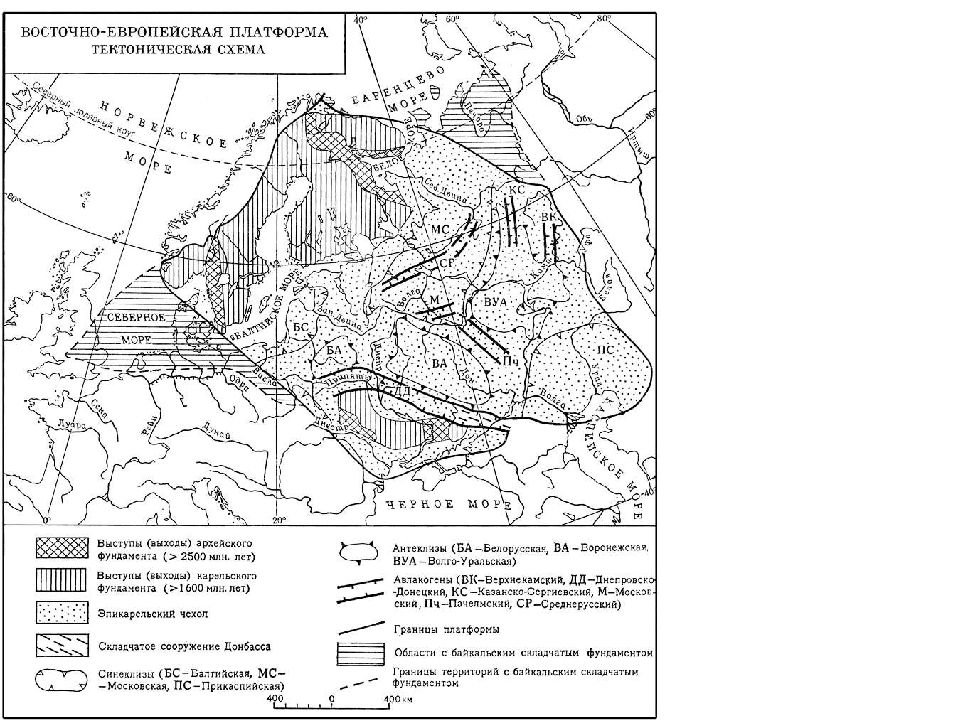

Восточно-Европейская равнина имеет типично платформенный рельеф, который предопределен тектоническими особенностями платформы : неоднородностью ее структуры (наличием глубинных разломов, кольцевых структур, авлакогенов, антеклиз, синеклиз и других более мелких структур) с неодинаковым проявлением новейших тектонических движений. Почти все крупные возвышенности и низменности равнины тектонического происхождения, при этом значительная часть унаследована от структуры кристаллического фундамента. В процессе длительного и сложного пути развития они сформировались как единые в морфоструктурном, орографическом и генетическом отношении территории.

Слайд 16

Многие крупные возвышенности и низменности равнины не эрозионного или ледниково-аккумулятивного, а тектонического происхождения. Значительная часть их унаследована от структуры кристаллического фундамента: выступам соответствуют возвышенности, впадинам – низменности. Это такт называемые прямые унаследованные морфоструктуры. Встречаются и прямые наложенные морфоструктуры – Вятский Увал, соответствующий верхнепалеозойскому валу, наложенному на погребенный Казанско-Кажимский прогиб. Есть и обращенные (инверсионные) морфоструктуры как на унаследовано развивающихся, так и на наложенных структурах (Окско-Донская низменная равнина на восточном крыле Воронежской антеклизы, большая часть Северных Увалов в осевой части Московской синеклизы и др.).

Слайд 18

В основании Восточно-Европейской равнины залегают Русская плита с докембрийским кристаллическим фундаментом и на юге северный край Скифской эпигерцинской плиты с палеозойским складчатым фундаментом. Граница между плитами в рельефе не выражена. На неровной поверхности докембрийского фундамента Русской плиты лежат толщи докембрийских (венда, местами рифея) и фанерозойских осадочных пород со слабонарушенным залеганием. Мощность их неодинакова и обусловлена неровностями рельефа фундамента, который и определяет основные геоструктуры плиты. К ним относят синеклизы — области глубокого залегания фундамента (Московская, Печорская, Прикаспийская, Глазовская), антеклизы — области неглубокого залегания фундамента (Воронежская, Волго-Уральская), авлакогены — глубокие тектонические рвы, на месте которых впоследствии возникли синеклизы (Крестцовский, Солигаличский, Московский и др.), выступы байкальского фундамента — Тиман.

Слайд 19

Глубинные разломы, линеаменты, узкие, линейно вытянутые зоны нарушения сплошности горных пород, пронизывающие земную кору и проникающие в мантию Земли. Прослеживаются на многие сотни и тысячи км по простиранию и до 700 км в глубину при ширине от нескольких сотен м до первых десятков км. Глубинные разломы разделяют земную кору на глыбы, отличающиеся характером движений и структурой. Развиваются на протяжении длительных интервалов геологического времени (сотни миллионов, иногда более 1 млрд. лет) и являются важнейшим типом разрывных нарушений земной коры, определяющим границы её основных структурных элементов. Возникновение первых Глубинные разломы относят к началу протерозоя (около 2,5 млрд. лет назад). По характеру преобладающих перемещений Глубинные разломы подразделяются (А. В. Пейве, В. Е. Хаин, А. И. Суворов) на четыре класса: 1) глубинные сбросы, 2) глубинные раздвиги, 3) глубинные сдвиги, 4) глубинные надвиги.

Слайд 20

Авлакоген (от греч. áulax — борозда и génos — рождение), глубокий и узкий грабен в фундаменте древней платформы, перекрытый платформенным чехлом. Представляет собой древний рифт, заполненный осадками. Термин предложен советским тектонистом Н. С. Шатским как бороздовая сложная структура между двумя одинаковыми зонами в платформе. Простые авлакогены представляют собой глубокие (с опусканием фундамента иногда до 5—10 км), узкие (от нескольких десятков до первых сотен км) и вытянутые в длину на сотни или первые тысячи км прогибы, ограниченные длительно развивающимися разломами. Могут пересекать всю платформу (сквозные авлакогены) или затухать в её пределах. В результате развития превращаются либо во внутриплатформенные пологоскладчатые зоны (например, Датско-Польский авлакоген), либо в более широкие и пологие впадины — синеклизы (например, Днепровско-Донецкий авлакоген — в Украинскую синеклизу).

Слайд 21

Московская синеклиза — это одна из древнейших и сложных внутренних структур Русской плиты с глубоким залеганием кристаллического фундамента. В ее основе залегают Среднерусский и Московский авлакогены, заполненные мощными толщами рифея, выше которых залегает осадочный чехол венда и фанерозоя (от кембрия до мела). В неоген-четвертичное время она испытала неравномерные поднятия и в рельефе выражена довольно крупными возвышенностями — Валдайской, Смоленско-Московской и низменностями — Верхневолжской, Северо-Двинской. Печорская синеклиза расположена клинообразно на северо-востоке Русской плиты, между Тиманским кряжем и Уралом. Неровный блоковый ее фундамент опущен на различную глубину — до 5000—6000 м на востоке. Заполнена синеклиза мощной толщей палеозойских пород, перекрытой мезокайнозойскими отложениями. В северо-восточной ее части находится Усинский (Большеземельский) свод.

Слайд 22

Прикаспийская краевая синеклиза представляет собой обширную область глубокого ( до 18—20 км ) погружения кристаллического фундамента и относится к структурам древнего заложения, почти со всех сторон синеклиза ограничена флексурами и разломами и имеет угловатые очертания. С запада ее обрамляют Ергенинская и Волгоградская флексуры, с севера — флексуры Общего Сырта. В неоген-четвертичное время происходило дальнейшее погружение (до 500 м) и накопление мощной толщи морских и континентальных отложений, эти процессы сочетаются с колебаниями уровня Каспия. Флексура (от лат. flexura — изгиб, искривление ) — тектоническая структура, представляющая собой коленообразный изгиб слоистой толщи в которой последняя претерпевает два резких изгиба. При общем горизонтальном залегании слоистой толщи, флексура выражена участком наклонного залегания слоев, при моноклинальном залегании - участком с более крутым падением слоистости. Южная часть Восточно-Европейской равнины расположена на Скифской эпигерцинской плите, залегающей между южным краем Русской плиты и альпийскими складчатыми структурами Кавказа.

Слайд 23

Флексура (от лат. flexura — изгиб, искривление ) — тектоническая структура, представляющая собой коленообразный изгиб слоистой толщи в которой последняя претерпевает два резких изгиба. При общем горизонтальном залегании слоистой толщи, флексура выражена участком наклонного залегания слоев, при моноклинальном залегании - участком с более крутым падением слоистости.

Слайд 24

В центре Русской плиты расположенное крупные антеклизы — Воронежская и Волго-Уральская, разделенные Пачелмским авлакогеном. Воронежская антеклиза полого опускается к северу в Московскую синеклизу. Поверхность ее фундамента покрыта маломощными отложениями ордовика, девона и карбона. На южном крутом склоне залегают породы карбона, мела и палеогена. Отличалась чередованием нисходящих и восходящих движений с преобладанием восходящих. Тектонические движения Урала и Кавказа привели к некоторому нарушению залегания осадочных отложений плит. Волго-Уральская антеклиза состоит из крупных поднятий (сводов) и впадин (авлакогенов), на склонах которых расположены флексуры. Мощность осадочного чехла здесь не менее 800 м в пределах самых высоких сводов. Есть соляные купола.

Слайд 25

Краткое описание тектоники Восточно-Европейской равнины и сопоставление тектонической карты с гипсометрической и неотектонической позволяет сделать вывод, что современный рельеф, претерпевший длительную и сложную историю, оказывается в большинстве случаев унаследованным и зависимым от характера древней структуры и проявлений неотектонических движений. Неотектонические движения на Восточно-Европейской равнине проявились с разной интенсивностью и направленностью: на большей части территории они выражены слабыми и умеренными поднятиями, слабой подвижностью, а Прикаспийская и Печорская низменности испытывают слабые опускания.

Слайд 26

Морфоструктуры северо-запада – здесь развиты моноклинальные (наклонные) пластовые равнины, выраженные в орографии в виде возвышенностей (Валдайская, Смоленско-Московская, Белорусская, Северные Увалы и др.), и пластовые равнины, занимающие более низкое положение (Верхневолжская, Мещерская). На центральную часть Русской равнины оказали влияние интенсивные поднятия Воронежской и Волго-Уральской антеклиз, а также опускания соседних авлакогенов и прогибов. Эти процессы способствовали формирование пластово-ярусных, ступенчатых возвышенностей (Среднерусская и Приволжская) и пластовой Окско-Донской равнины.

Слайд 27

Восточная часть развивалась в связи с движениями Урала и края Русской плиты, поэтому здесь наблюдается мозаичность морфоструктур. На севере и юге развиты аккумулятивные низменности краевых синеклиз плиты (Печорская и Прикаспийская). Между ними чередуются пластово-ярусные возвышенности (Бугульминско-Белебеевская, Общий Сырт), моноклинально-пластовые возвышенности (Верхнекамская) и внутриплатформенный складчатый Тиманский кряж.

Слайд 29

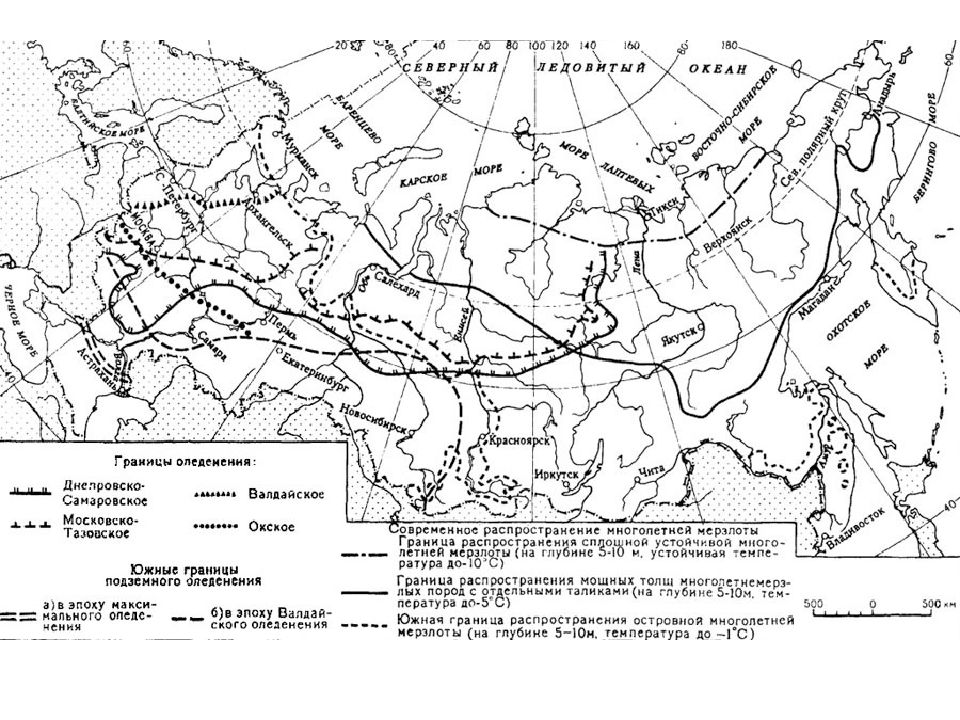

Четвертичное время ( четвертичный период, или антропоген — геологический период, современный этап истории, завершает кайнозой; начался 2,588 миллионов лет назад, продолжается по сей день. Это самый короткий геологический период, но именно в четвертичном периоде сформировалось большинство современных форм рельефа) похолодание климата в северном полушарии способствовало распространению покровного оледенения. Ледники оказали существенное воздействие на формирование рельефа, четвертичных отложений, многолетней мерзлоты, а также на изменение природных зон — их положения, флористического состава, животного мира и миграцию растений и животных в пределах Восточно-Европейской равнины.

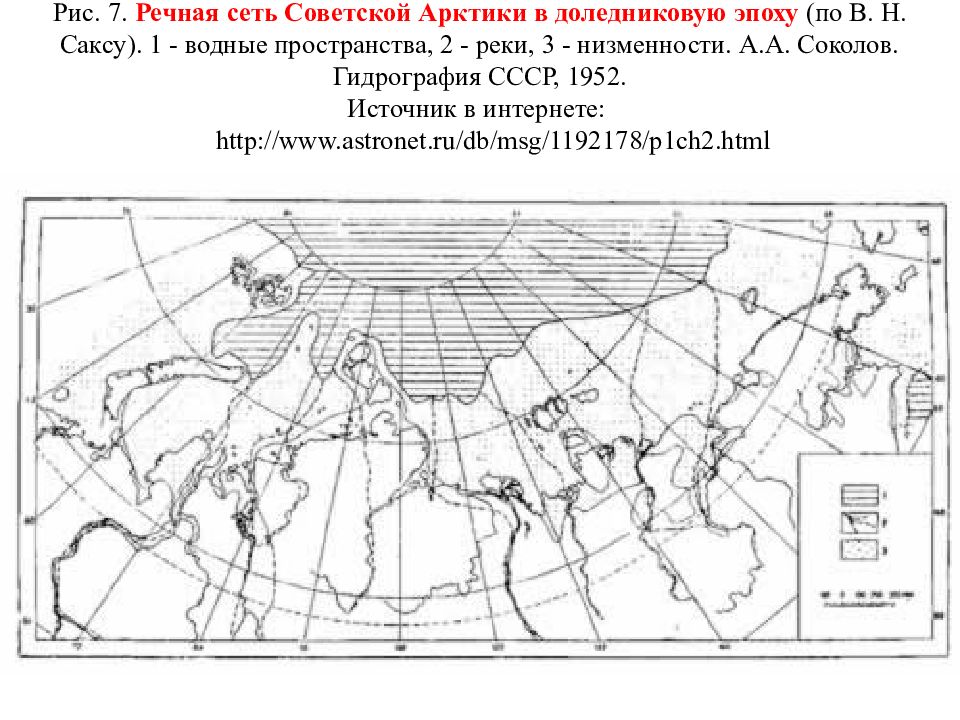

Слайд 30: Рис. 7. Речная сеть Советской Арктики в доледниковую эпоху (по В. Н. Саксу). 1 - водные пространства, 2 - реки, 3 - низменности. А.А. Соколов. Гидрография СССР, 1952. Источник в интернете: http://www.astronet.ru/db/msg/1192178/p1ch2.html

Слайд 31

В первую половину четвертичного периода до эпохи максимального оледенения Волги в современном ее виде не было. Существовала Кама, которая непосредственно впадала в Каспийское море. Сток вод бассейна верхней Камы происходил на север, в бассейн Вычегды, по широкой меридиональной долине. Самой большой рекой на территории Европейской части СССР в это время являлся древний Дон, к которому принадлежали бассейны Верхней и Средней Волги и Оки, присоединявшиеся к Дону через более мощные прежде pp. Нерль и Унжу.

Слайд 32

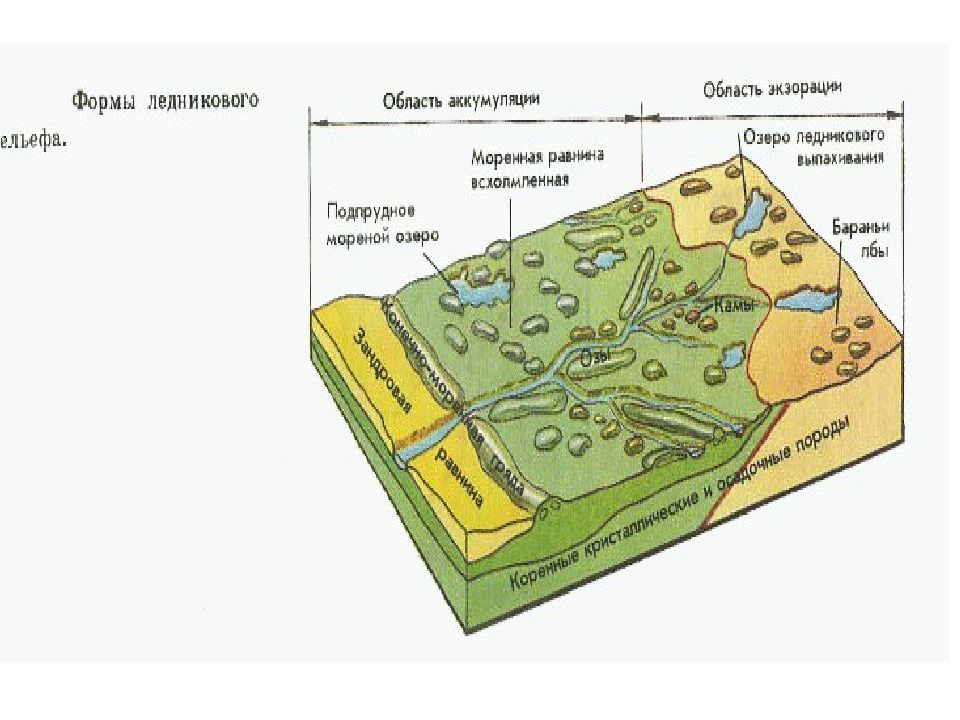

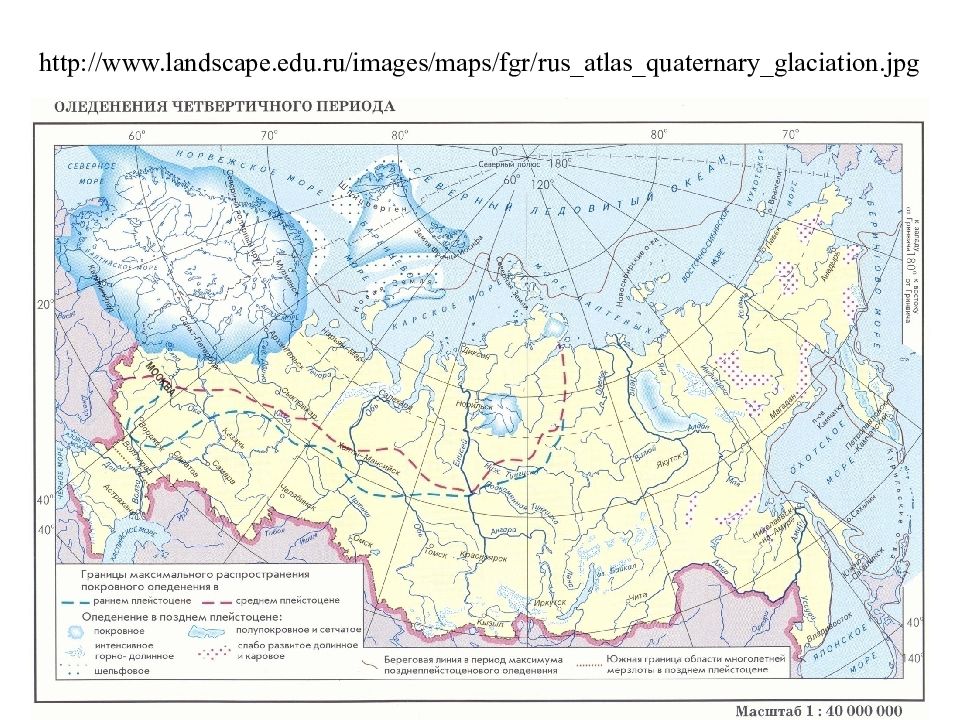

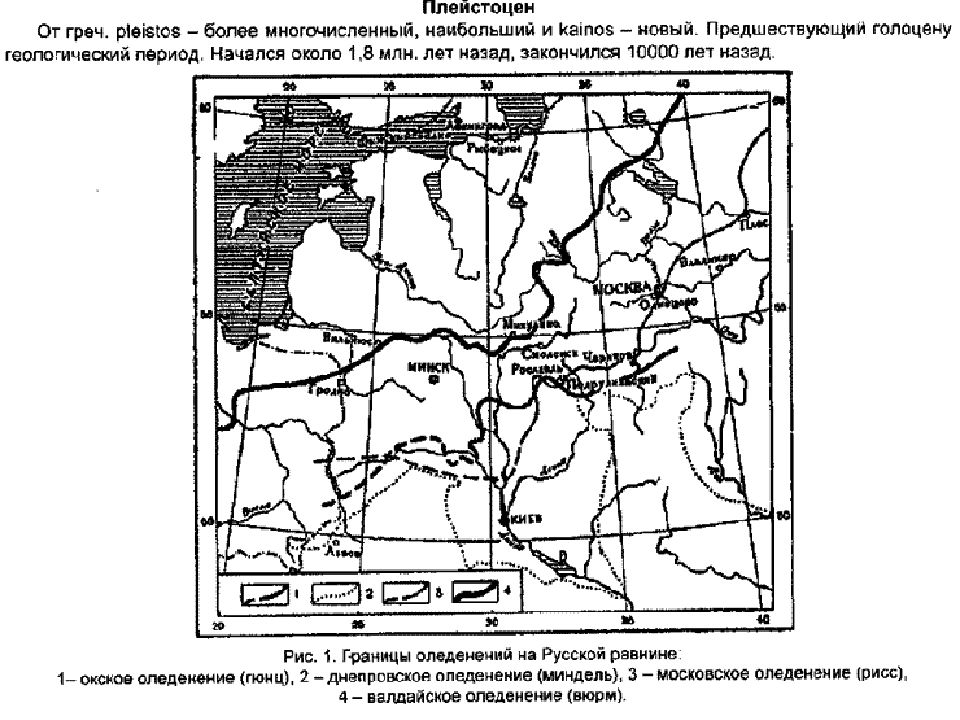

Согласно Э.Раковской, на Восточно-Европейской равнине выделяют три оледенения : Окское, Днепровское с Московской стадией и Валдайское. Ледники и флювиогляциальные воды создали два типа равнин — моренные и зандровые. В широкой перигляциальной (предледниковой) полосе в течение длительного времени господствовали мерзлотные процессы. Особенно интенсивно воздействовали на рельеф снежники в период сокращения оледенения.

Слайд 33

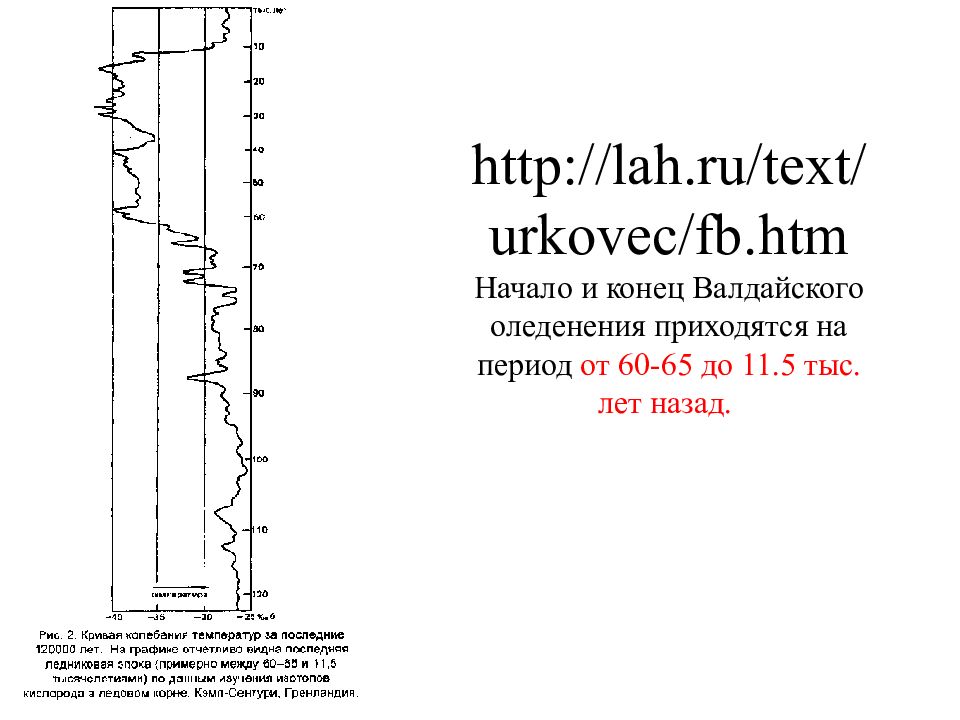

ОКСКОЕ ОЛЕДЕНЕНИЕ, название эпохи раннеплейстоценового покровного оледенения Восточно-Европейской равнины ( ок. 400-500 тыс. лет назад ); южная граница ледника доходила до Оки и низовьев Припяти. Соответствует миндельскому оледенению Зап. Европы. ДНЕПРОВСКОЕ ОЛЕДЕНЕНИЕ, название максимального первого среднеплейстоценового покровного оледенения Восточно-Европейской равнины ( ок. 170-250 тыс. лет назад ), во время которого ледники продвигались двумя языками по Окско-Донской и Днепровской низм. Соответствует по времени самаровскому оледенению Зап. Сибири и рисскому оледенению Альп. МОСКОВСКОЕ ОЛЕДЕНЕНИЕ, название эпохи второго среднеплейстоценового оледенения на территории Европейской части Российской Федерации ( ок. 125-170 тыс. лет назад ), следовавшего за максимальным по размерам днепровским оледенением. ВАЛДАЙСКОЕ ОЛЕДЕ НЕНИЕ, название покровного позднеплейстоценового оледенения Восточно-Европейской равнины ( от 70 до 11 тыс. лет назад ). Ранняя стадия — Тверское оледенение, поздняя — Осташковское, южная граница ледника доходила до Валдайской возвышенности.

Слайд 35: http://www.landscape.edu.ru/images/maps/fgr/rus atlas quaternary glaciation.jpg

Слайд 36

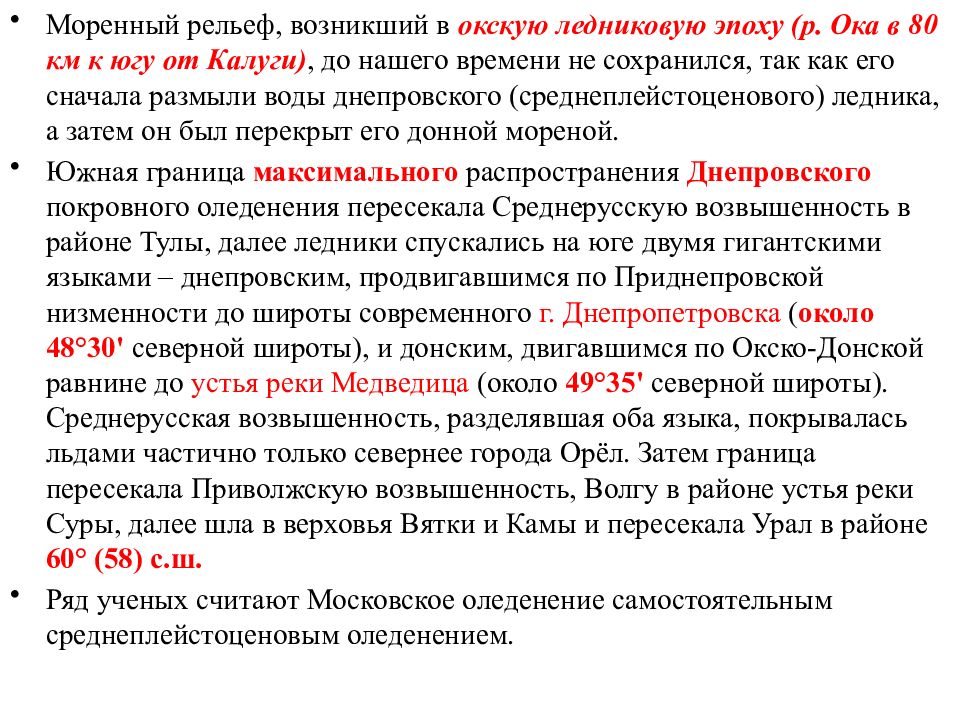

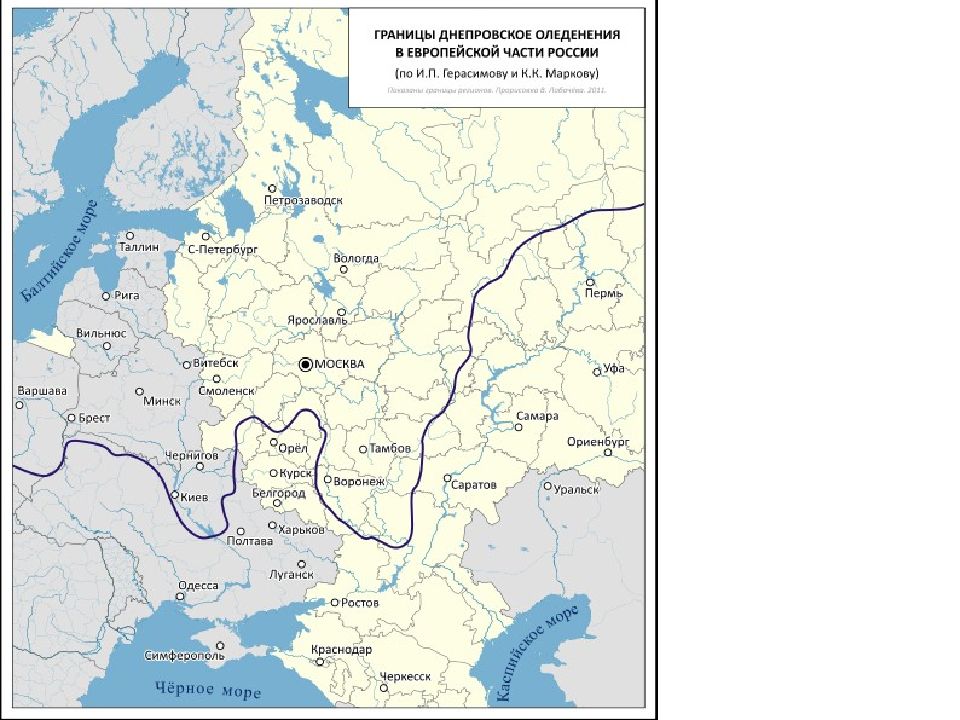

Моренный рельеф, возникший в окскую ледниковую эпоху (р. Ока в 80 км к югу от Калуги), до нашего времени не сохранился, так как его сначала размыли воды днепровского (среднеплейстоценового) ледника, а затем он был перекрыт его донной мореной. Южная граница максимального распространения Днепровского покровного оледенения пересекала Среднерусскую возвышенность в районе Тулы, далее ледники спускались на юге двумя гигантскими языками – днепровским, продвигавшимся по Приднепровской низменности до широты современного г. Днепропетровска ( около 48°30' северной широты), и донским, двигавшимся по Окско-Донской равнине до устья реки Медведица (около 49°35' северной широты). Среднерусская возвышенность, разделявшая оба языка, покрывалась льдами частично только севернее города Орёл. Затем граница пересекала Приволжскую возвышенность, Волгу в районе устья реки Суры, далее шла в верховья Вятки и Камы и пересекала Урал в районе 60° (58) с.ш. Ряд ученых считают Московское оледенение самостоятельным среднеплейстоценовым оледенением.

Слайд 38

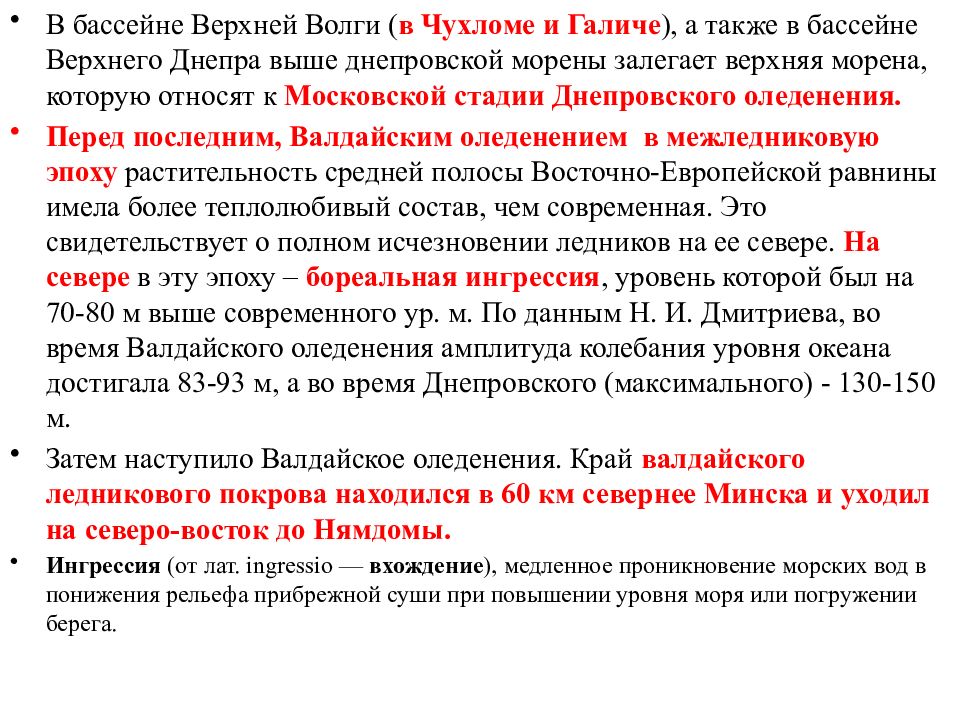

В бассейне Верхней Волги ( в Чухломе и Галиче ), а также в бассейне Верхнего Днепра выше днепровской морены залегает верхняя морена, которую относят к Московской стадии Днепровского оледенения. Перед последним, Валдайским оледенением в межледниковую эпоху растительность средней полосы Восточно-Европейской равнины имела более теплолюбивый состав, чем современная. Это свидетельствует о полном исчезновении ледников на ее севере. На севере в эту эпоху – бореальная ингрессия, уровень которой был на 70-80 м выше современного ур. м. По данным Н. И. Дмитриева, во время Валдайского оледенения амплитуда колебания уровня океана достигала 83-93 м, а во время Днепровского (максимального) - 130-150 м. Затем наступило Валдайское оледенения. Край валдайского ледникового покрова находился в 60 км севернее Минска и уходил на северо-восток до Нямдомы. Ингрессия (от лат. ingressio — вхождение ), медленное проникновение морских вод в понижения рельефа прибрежной суши при повышении уровня моря или погружении берега.

Слайд 40: http://lah.ru/text/urkovec/fb.htm Начало и конец Валдайского оледенения приходятся на период от 60-65 до 11.5 тыс. лет назад

Слайд 41

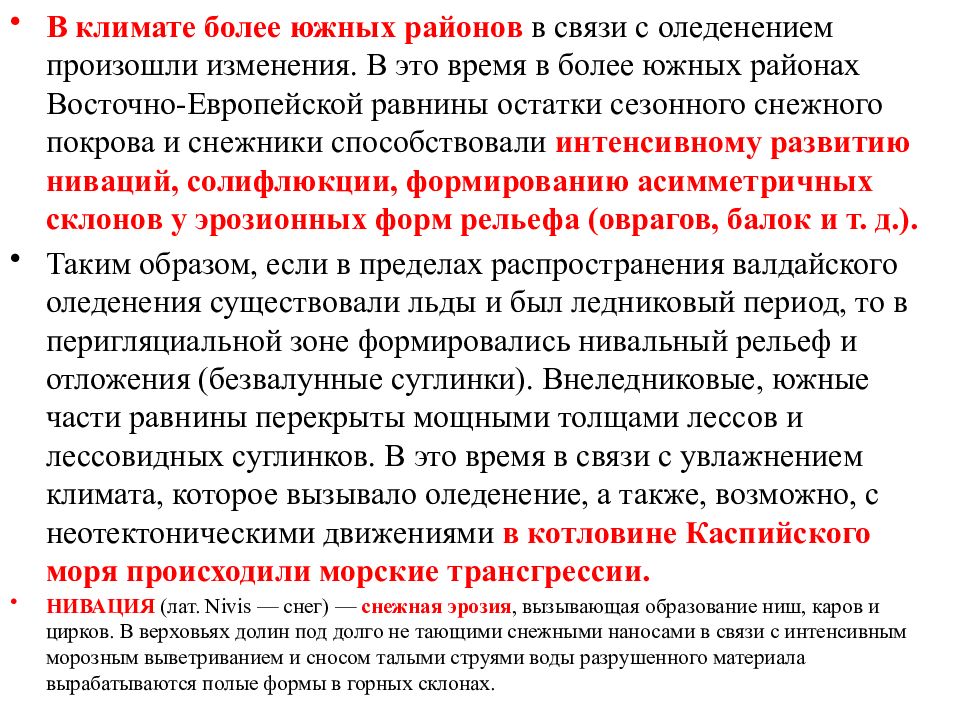

В климате более южных районов в связи с оледенением произошли изменения. В это время в более южных районах Восточно-Европейской равнины остатки сезонного снежного покрова и снежники способствовали интенсивному развитию ниваций, солифлюкции, формированию асимметричных склонов у эрозионных форм рельефа (оврагов, балок и т. д.). Таким образом, если в пределах распространения валдайского оледенения существовали льды и был ледниковый период, то в перигляциальной зоне формировались нивальный рельеф и отложения (безвалунные суглинки). Внеледниковые, южные части равнины перекрыты мощными толщами лессов и лессовидных суглинков. В это время в связи с увлажнением климата, которое вызывало оледенение, а также, возможно, с неотектоническими движениями в котловине Каспийского моря происходили морские трансгрессии. НИВАЦИЯ (лат. Nivis — снег) — снежная эрозия, вызывающая образование ниш, каров и цирков. В верховьях долин под долго не тающими снежными наносами в связи с интенсивным морозным выветриванием и сносом талыми струями воды разрушенного материала вырабатываются полые формы в горных склонах.

Слайд 42

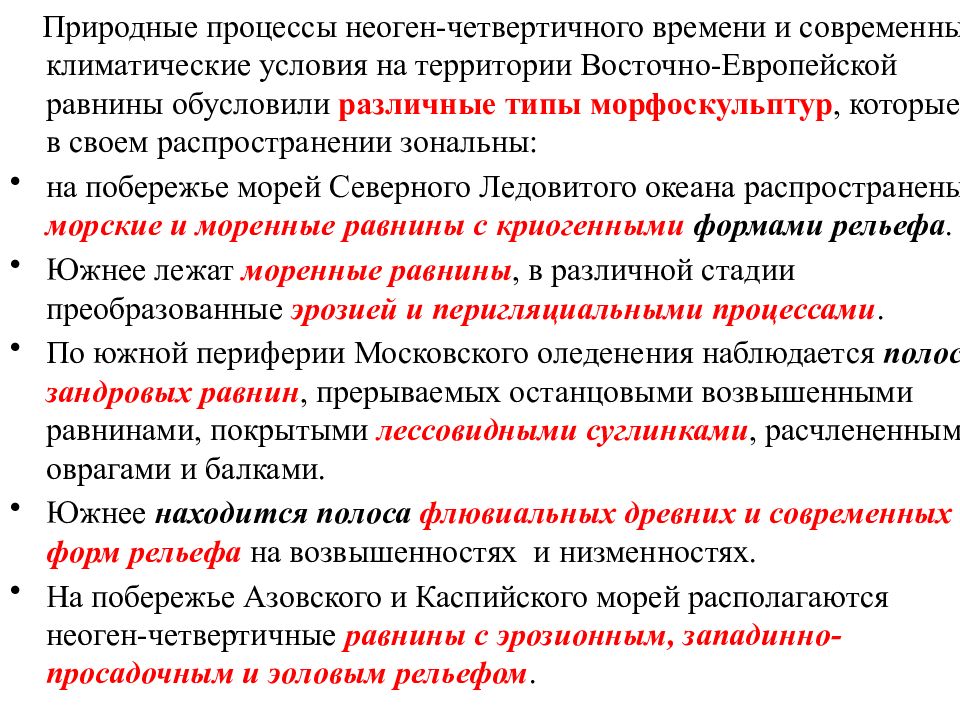

Природные процессы неоген-четвертичного времени и современные климатические условия на территории Восточно-Европейской равнины обусловили различные типы морфоскульптур, которые в своем распространении зональны : на побережье морей Северного Ледовитого океана распространены морские и моренные равнины с криогенными формами рельефа. Южнее лежат моренные равнины, в различной стадии преобразованные эрозией и перигляциальными процессами. По южной периферии Московского оледенения наблюдается полоса зандровых равнин, прерываемых останцовыми возвышенными равнинами, покрытыми лессовидными суглинками, расчлененными оврагами и балками. Южнее находится полоса флювиальных древних и современных форм рельефа на возвышенностях и низменностях. На побережье Азовского и Каспийского морей располагаются неоген-четвертичные равнины с эрозионным, западинно-просадочным и эоловым рельефом.

Слайд 43

ЗАНДРЫ (исл. sandr, от sand — песок ), равнины, сформировавшиеся у окраин древних покровных ледников потоками талых вод; сложены песками и галечниками. Развиты на Восточно-Европейской равнине (Припятское, Мещерское и другие полесья). ПОЛЕСЬЯ, равнинные территории, свойственные районам распространения древних аллювиальных и флювиогляциальных отложений (главным образом песков) в окраинной полосе материкового оледенения Европы (напр., Полесская низм., Мещерская низм., равнины восточных районов Польши).

Слайд 44

Орография Русской равнины отражает древнюю геологическую структуру платформы, а ее геоморфология –в значительной мере продукт четвертичной геологической истории, важнейшими событиями которой были тектонические движения и четвертичные оледенения. Тектонические воздействия лучше прослеживаются на рельефе юга Русской равнины, у который отличается сравнительно древним возрастом и преобладанием долинно-балочных эрозионных форм. На севере преобладает сравнительно молодой ледниково-аккумулятивный рельеф, сглаживающий влияние тектонического фактора. Степень выраженности ледниковых и эрозионных форм рельефа отражает выделение геоморфологических областей и провинций Русской равнины: Северная ледниковая область Южная внеморенная область

Слайд 45

Северная ледниковая область : характерная черта – формы рельефа, связанные с деятельностью ледника. Эрозионные формы отличаются молодостью и ограниченным распространением. 1. Провинция ледникового сноса – Кольский п-ов и Карелия на востоке Балтийского кристаллического щита. 2. Провинция свежего холмисто-моренного рельефа Валдайского ледника. Процессы ледниковой аккумуляции резко преобладают над сносом. Ледниково-аккумулятивные формы рельефа поражают разнообразием и свежестью. Конечно-моренные гряды с беспорядочно разбросанными холмами, спокойные волнистые равнины основной морены, монотонные песчаные зандры, озерно-ледниковые заболоченные низины, сложенные ленточными глинами и песками – осадками приледниковых водоемов, тысячи больших и небольших озер – основные геоморфологические ландшафты. Ледниково-аккумулятивные формы рельефа – друмлины, озы, камы м звонцы. Звонцы – столообразные, с крутыми склонами возвышенности (камы), сложенные озерно-ледниковыми глинистыми отложениями высотой 15-50 м. Получили название по деревне Звонец в Новгородской обл.

Слайд 46

3. Провинция волнисто-моренного рельефа Московского ледника. Ледниковые формы «изношенные», не свежие. Ледниковые холмы и гряды успели разрушиться, котловины занесены делювием, многие озера спущены. На месте холмистых ландшафтов основной морены возникли сглаженные вторичные моренные равнины с покровными суглинками на поверхности. Лишь в немногих местах, где находились конечно-моренные гряды, уцелел от размыва ледниково-аккумулятивный рельеф с редкими озерами в котловинах. К югу усиливается роль эрозионных процессов в формировании рельефа: больше оврагов, б алок, у речных долин появляется асимметрия склонов.

Слайд 47

4. Провинция песчаных полесий и вторичных, с лессовым покровом моренных равнин Днепровского ледника. Полоса тектонических низменностей. Днепровская морена размыта водами Днепровского и Московского оледенений. Преобладают песчано-зандровые равнины, часто с дюнным рельефом – полесья : Мещерское, Окско-Мокшинское и др. Полесья чередуются с вторичными моренными равнинами Днепровского ледникам, представленными то в виде небольших островков - ополий, уцелевших от размыва ледниковыми водами среди полесий, то в форме обширных равнин в области Днепровского и Донского языков ледника. Вторичные моренные равнины перекрыты с поверхности лессовидными суглинками и лессом и во многих местах имеют хорошо выраженный западинный рельеф.

Слайд 48

Южная, внеморенная область Русской равнины В формировании рельефа ледник не принимал участия, поэтому развит эрозионный долинно-балочный рельеф. Зрелость рельефа выражается в характере речных долин : они широки, асимметричны, с двумя-четырьмя надпойменными террасами, чаще всего правый склон крутой, левый – пологий. От речных долин в сторону водоразделов расходится густая сеть оврагов и балок. Самая молодая из эрозионных форм - овраг. Междуречные плато характеризуются равнинностью водоразделов и асимметричностью склонов: крутые – склоны южной экспозиции, пологие – северной. 1. Юго-западная провинция с рыхлыми наносами - бассейн Дона. Рыхлые лессовые породы легко поддаются размыву - оврагообразование. На поверхности водоразделов степные западины – многочисленные неглубокие понижения правильной округлой формы с плоским днищем и крутыми стенками, обычно заболочены. ( Западины - первичные неровности плоских равнин преобразованы суффозионно-просадочными процессами).

Слайд 49

2. Северо-восточная провинция, лишенная рыхлых наносов – отсутствие сплошного покрова рыхлых наносов и выход на дневную поверхность на водоразделах коренных пород различного литологического состава. Часто склоны водоразделов осложнены структурными террасами, а их вершины увенчаны останцами выветривания – шиханами и сопками. Для Заволжья характерен своеобразный тип отложений – сыртовые глины – тяжелые, засоленные грунты бурого и шоколадного цветы. И.П. Герасимов – верхняя толща сыртовых глин - озерно-речной осадок эпохи максимального оледенения. Рыхлых наносов нет → молодых оврагов меньше и степных западин. 3. Провинция Прикаспийской низменности недавно освободилась от морских вод → рыхлые наносы, но не лессы и лессовидные суглинки, а песчано-глинистые морские осадки четвертичного возраста → слабая расчлененность.

Слайд 50: Климат

На климат Восточно-Европейской равнины оказывают влияние ее положение в умеренных и высоких широтах, в также соседние территории (Западная Европа и Северная Азия) и Атлантический и Северный Ледовитый океаны. Распределение радиации по территории равнины резко меняется по временам года. Зимой радиация значительно меньше, чем летом, и более 60% ее отражается снежным покровом. Круглый год над Восточно-Европейской равниной господствует западный перенос воздушных масс. Атлантический воздух летом приносит прохладу и осадки, а зимой — тепло и осадки. При движении на восток он трансформируется: летом становится в приземном слое более теплым и сухим, а зимой — более холодным, но также теряет влагу. За холодное время года из различных частей Атлантики на Восточно-Европейскую равнину приходит до 10 циклонов. При их движении на восток или северо-восток происходит резкая смена воздушных масс, способствующая то потеплению, то похолоданию.

Слайд 51

Положение январских изотерм в северной половине Восточно-Европейской равнины субмеридиональное, что связано с большей повторяемостью в западных районах атлантического воздуха и меньшей его трансформацией. Средняя температура января в районе Калининграда составляет -4° С, в западной части компактной территории России около -10°С, а на северо-востоке -20°С. В южной части страны изотермы отклоняются к юго-востоку, составляя -5...-6°С в районе низовьев Дона и Волги. Летом почти всюду на равнине важнейшим фактором в распределении температуры является солнечная радиация, поэтому изотермы в отличие от зимы располагаются в основном в соответствии с географической широтой. На крайнем севере равнины средняя температура июля повышается до + 8°С, что связано с трансформацией поступающего из Арктики воздуха. Средняя июльская изотерма 20°С идет через Воронеж на Чебоксары, примерно совпадая с границей между лесом и лесостепью, а Прикаспийскую низменность пересекает изотерма 24°С.

Слайд 53

Распределение осадков по территории Восточно-Европейской равнины находится в первую очередь в зависимости от циркуляционных факторов (западного переноса воздушных масс, положения арктического и полярного фронтов и циклонической деятельности). Особенно много циклонов перемещается с запада на восток между 55—60° с.ш. (Валдайская и Смоленско-Московская возвышенности. Эта полоса является наиболее увлажненной частью Русской равнины : годовая сумма осадков здесь достигает 700—800 мм на западе и 600—700 мм на востоке. На увеличение годовой суммы осадков важное влияние оказывает рельеф : на западных склонах возвышенностей выпадает на 150—200 мм осадков больше, чем на лежащих за ними низменностях. В южной части равнины максимум осадков приходится на июнь, а в средней полосе — на июль.

Слайд 54

Зимой образуется снежный покров. На северо-востоке равнины его высота достигает 60—70 см, а продолжительность залегания до 220 дней в году. На юге высота снежного покрова уменьшается до 10—20 см, а продолжительность залегания—до 60 дней. Степень увлажнения территории определяют соотношением тепла и влаги. Коэффициент увлажнения на Восточно-Европейской равнине изменяется от 0,35 в Прикаспийской низменности до 1,33 и более на Печорской низменности. В северной части равнины увлажнение избыточное, так как осадки превышают испаряемость на 200 мм и более. В полосе переходного увлажнения от верховьев рек Днестра, Дона и устья Камы количество осадков примерно равно испаряемости, а чем южнее от этой полосы, тем испаряемость все больше превышает осадки (от 100 до 700 мм), т. е. увлажнение становится недостаточным.

Слайд 55

Б.П. Алисов, учитывая особенности радиационного режима и циркуляцию атмосферы (перенос воздушных масс, их трансформацию, циклоническую деятельность), выделяет на Восточно-Европейской равнине два климатических пояса — субарктический и умеренный, а в их пределах пять климатических областей. Во всех областях происходит увеличение континентальности климата к востоку.

Слайд 56: Воды

Сток с Восточно-Европейской равнины происходит в бассейны Северного Ледовитого, Атлантического океанов и в бессточную область бассейна Каспийского моря. Главный водораздел между ними проходит по Ергеням, Приволжской и Среднерусской возвышенностям, Валдаю и Северным Увалам. Наибольший средний многолетний годовой сток характерен для рек бассейна Баренцева моря — Печоры, Северной Двины и Мезени. По степени естественной обеспеченности речным стоком Восточно-Европейскую равнину делят на три зоны: а) северные районы высокой обеспеченности; б) центральные районы средней обеспеченности с недостатком воды в промышленных и городских центрах; в) южные и юго-восточные районы (южное Поволжье, Заволжье, Задонье) с низкой обеспеченностью.

Слайд 57

Все реки – один климатический тип – преимущественно снегового питания с весенним половодьем. Но реки северной покатости о своему режиму существенно отличаются от рек южной покатости : первые в области положительного баланса влаги, где осадки преобладают над испарением. Так как фактическое испарение с земной поверхности меньше величины испаряемости, то сток рек на севере Русской равнины большой, реки многоводны. Многоводье сочетается с более или менее равномерным распределением стока по сезонам года. Значительную роль в питании играют дождевые и грунтовые воды → реки северной покатости не мелеют летом и зимой так резко, как реки юга.

Слайд 58

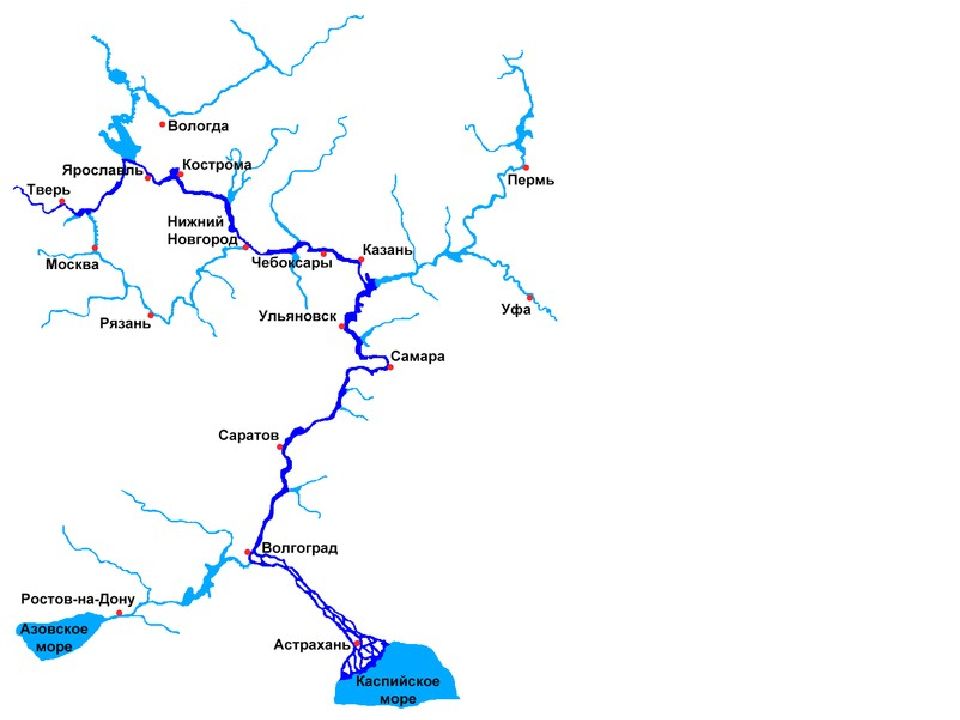

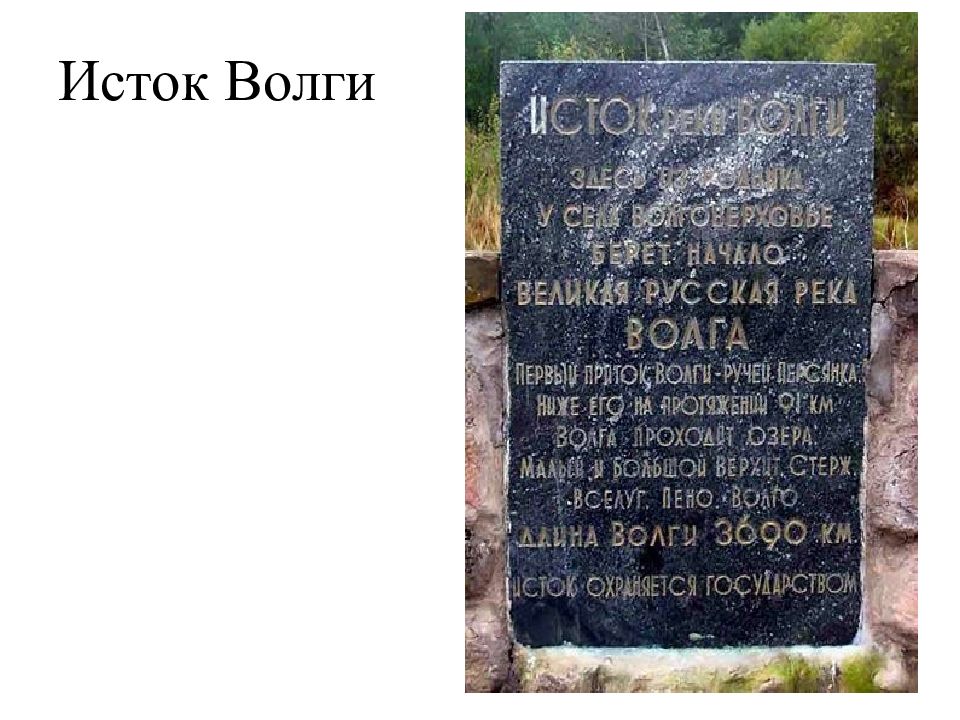

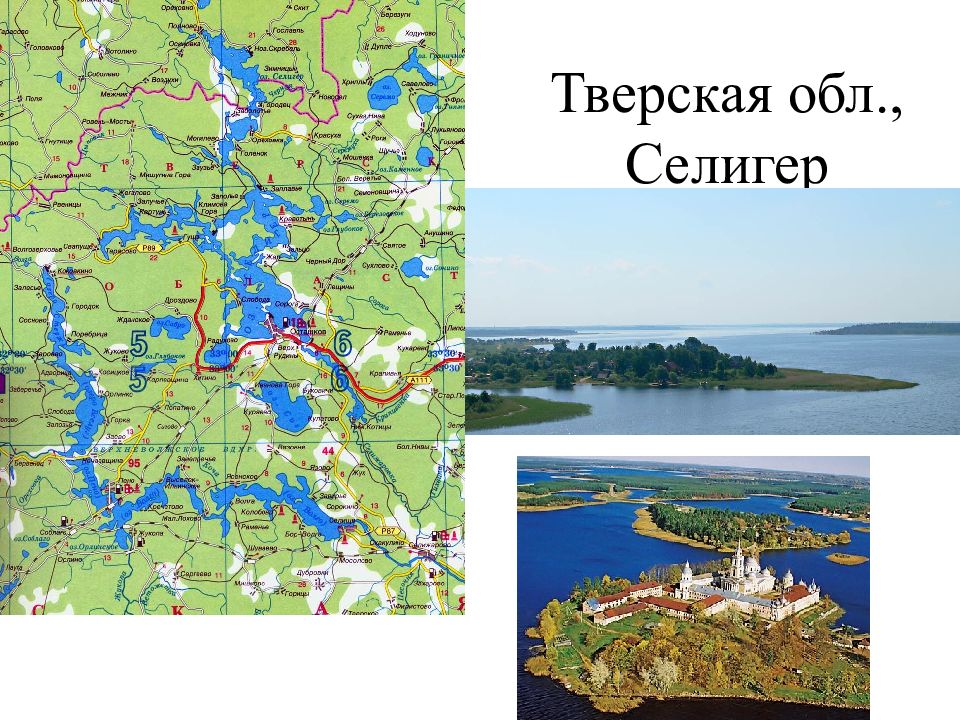

Волга — самая крупная река Европы : длина ее составляет 3531 км, а площадь бассейна — 1360 тыс. км 2. Из крупнейших речных бассейнов России только два — Волги и Лены — расположены целиком в России. Бассейн Волги раскинулся от южно-таежных лесов до сухих степей и пустынь Прикаспийской низменности. Истоки Волги находятся на Валдайской возвышенности в пределах моренного рельефа. Исток Волги — ключ у села Волговерховье в Тверской области. После впадения реки Селижаровки (из озера Селигер) долина Волги заметно расширяется. От устья Оки до Волгограда Волга протекает в долине с резко асимметричными склонами. Справа к Волге обрывается Приволжская возвышенность, а пойма и низкие террасы левобережья заняты каскадом водохранилищ. Обойдя скалистые, покрытые лесом Жигули, Волга входит в зону крупных глубинных разломов и течет на юго-запад, а затем от Волгограда протекает по Прикаспийской низменности. Здесь от Волги отделяются рукава Ахтубы и образуется широкая полоса Волго-Ахтубинской поймы. Дельта Волги начинается в 170 км от побережья Каспийского моря. Волга питается талыми снеговыми водами, поэтому весеннее половодье наблюдается с первой декады апреля до начала мая.

Слайд 59

ВОЛГА (древнее — Ра, в средние века — Итиль ), река в европейской части Российской Федерации, крупнейшая в Европе. Длина — 3531 км. Начало на Валдайской возвышенности, впадает в Каспийское море, образуя дельту площадью 19 тысяч кв. км. Волга принимает около 200 притоков, наиболее крупные — Кама и Ока. В связи с сооружением каскада ГЭС с водохранилищами сток Волги сильно зарегулирован. Крупнейшие ГЭС — Жигулевская, Волжская, Чебоксарская. Регулярное судоходство от Ржева (3256 км). Волга соединяется с Балтийским морем Волго-Балтийским водным путем, с Белым м. — Северо-Двинской водной системой и Беломорско-Балтийским каналом, с Азовским и Черным морями — Волго-Донским судоходным каналом, с Москвой — каналом им. Москвы.

Слайд 64

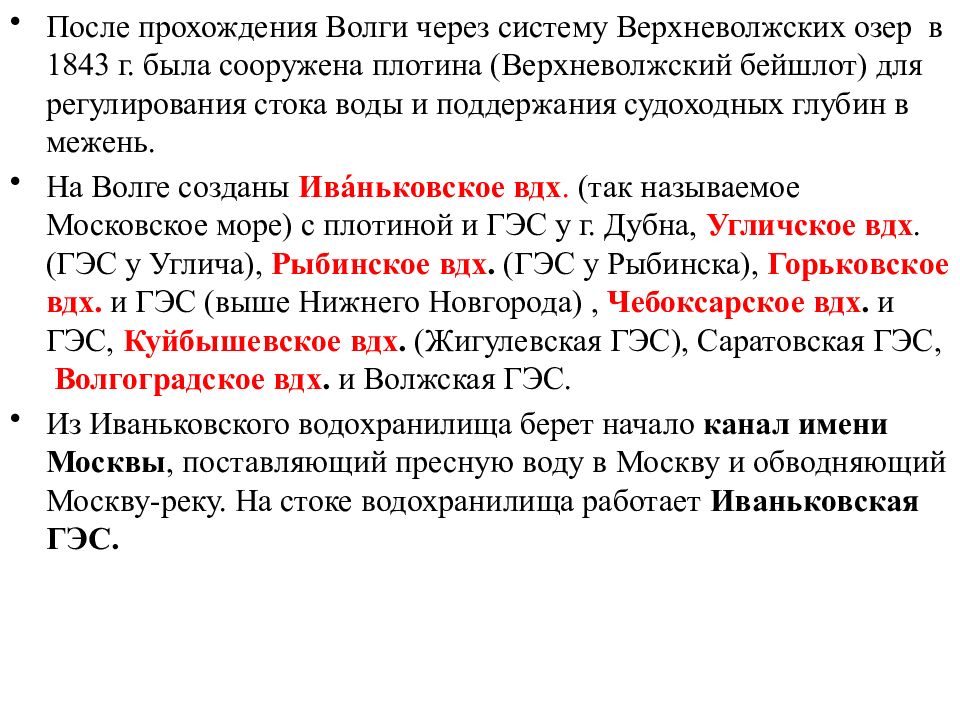

После прохождения Волги через систему Верхневолжских озер в 1843 г. была сооружена плотина (Верхневолжский бейшлот) для регулирования стока воды и поддержания судоходных глубин в межень. На Волге созданы Ива́ньковское вдх. (так называемое Московское море) с плотиной и ГЭС у г. Дубна, Угличское вдх. (ГЭС у Углича), Рыбинское вдх. (ГЭС у Рыбинска), Горьковское вдх. и ГЭС (выше Нижнего Новгорода), Чебоксарское вдх. и ГЭС, Куйбышевское вдх. (Жигулевская ГЭС), Саратовская ГЭС, Волгоградское вдх. и Волжская ГЭС. Из Иваньковского водохранилища берет начало канал имени Москвы, поставляющий пресную воду в Москву и обводняющий Москву-реку. На стоке водохранилища работает Иваньковская ГЭС.

Слайд 65

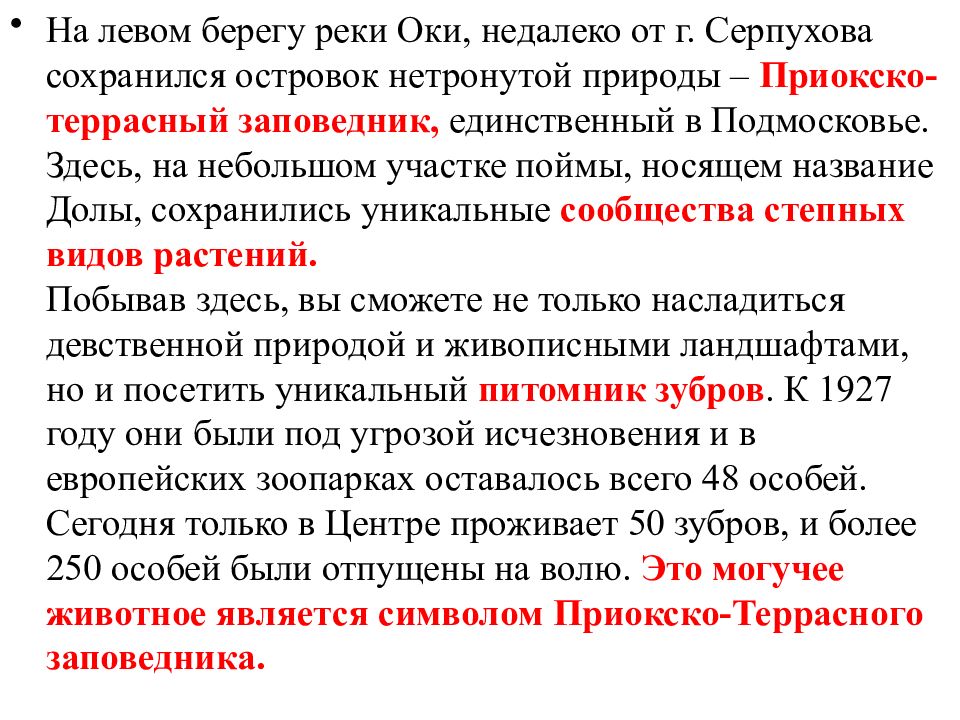

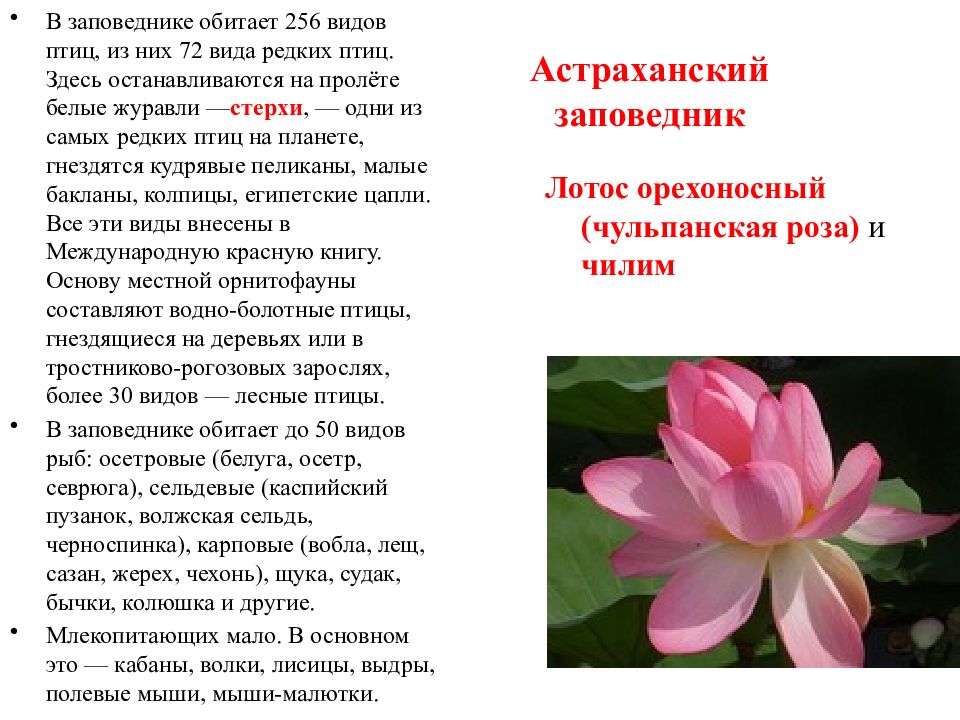

Значительные площади бассейна Волги имеют антропогенные ландшафты, но еще сохранились в ее притоках уголки, малоизмененные человеком. Некоторые из них заповеданы. Девять заповедников создано на территории волжского бассейна, несколько биосферных— (модельный Приокско-террасный, Окский, водораздельный Центрально-Лесной и Астраханский ). Среди них самый первый советский — Астраханский. Они охраняют и изучают разнообразные природные комплексы Русской равнины, так как расположены во всех природных зонах бассейна. Но, кроме того, имеют и свои индивидуальные задачи: окские заповедники восстановили и охраняют зубров; Астраханский — крупнейший центр кольцевания птиц. Здесь охраняется редкий тропический реликтовый орехоносный лотос. Дарвинский создан на участках акватории Рыбинского водохранилища, а Жигулевский служит центром создания природного национального парка на Самарской Луке.

Слайд 66

На левом берегу реки Оки, недалеко от г. Серпухова сохранился островок нетронутой природы – Приокско-террасный заповедник, единственный в Подмосковье. Здесь, на небольшом участке поймы, носящем название Долы, сохранились уникальные сообщества степных видов растений. Побывав здесь, вы сможете не только насладиться девственной природой и живописными ландшафтами, но и посетить уникальный питомник зубров. К 1927 году они были под угрозой исчезновения и в европейских зоопарках оставалось всего 48 особей. Сегодня только в Центре проживает 50 зубров, и более 250 особей были отпущены на волю. Это могучее животное является символом Приокско-Террасного заповедника.

Слайд 68

Центрально-Лесной государственный биосферный заповедник (ЦЛГБЗ) располагается в Тверской области. Центрально-Лесной заповедник учреждается в целях сохранения в неприкосновенном виде типичных лесных ассоциаций центральной лесной полосы и населяющих её животных, а также для научного исследования природы и промысловых животных области в интересах хозяйственного и научно-культурного строительства СССР. Среди млекопитающих наиболее ценными и охраняемыми видами являются бурый медведь, рысь, лось, европейская норка, лесная куница, выдра, бобр; повсеместно обитает волк. Енотовидная собака

Слайд 69: Астраханский заповедник

В заповеднике обитает 256 видов птиц, из них 72 вида редких птиц. Здесь останавливаются на пролёте белые журавли — стерхи, — одни из самых редких птиц на планете, гнездятся кудрявые пеликаны, малые бакланы, колпицы, египетские цапли. Все эти виды внесены в Международную красную книгу. Основу местной орнитофауны составляют водно-болотные птицы, гнездящиеся на деревьях или в тростниково-рогозовых зарослях, более 30 видов — лесные птицы. В заповеднике обитает до 50 видов рыб: осетровые (белуга, осетр, севрюга), сельдевые (каспийский пузанок, волжская сельдь, черноспинка), карповые (вобла, лещ, сазан, жерех, чехонь), щука, судак, бычки, колюшка и другие. Млекопитающих мало. В основном это — кабаны, волки, лисицы, выдры, полевые мыши, мыши-малютки. Лотос орехоносный (чульпанская роза) и чилим

Слайд 72

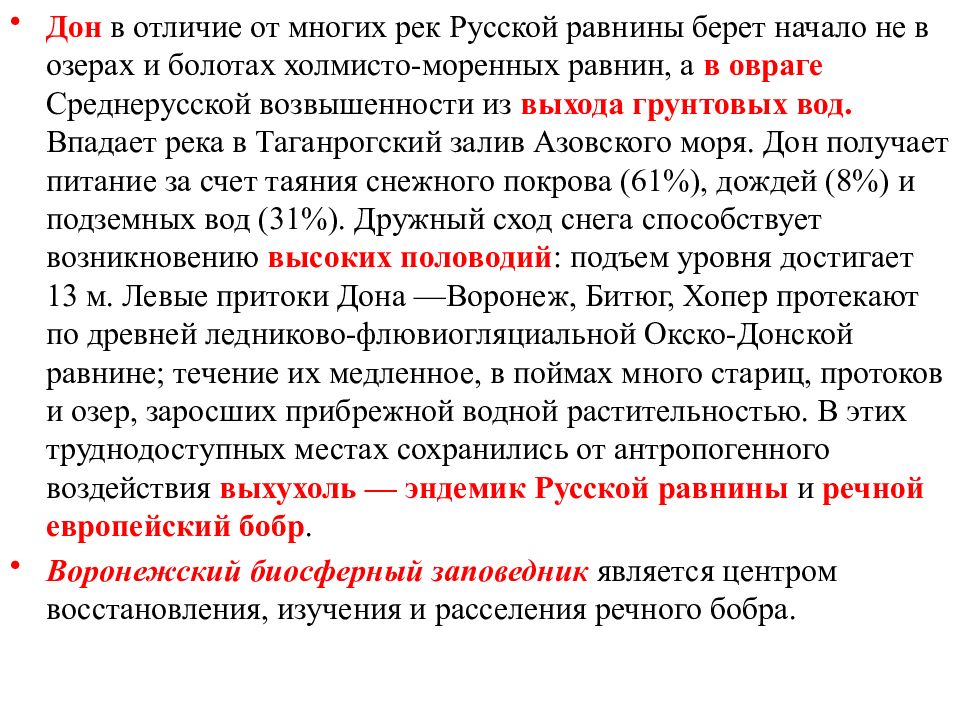

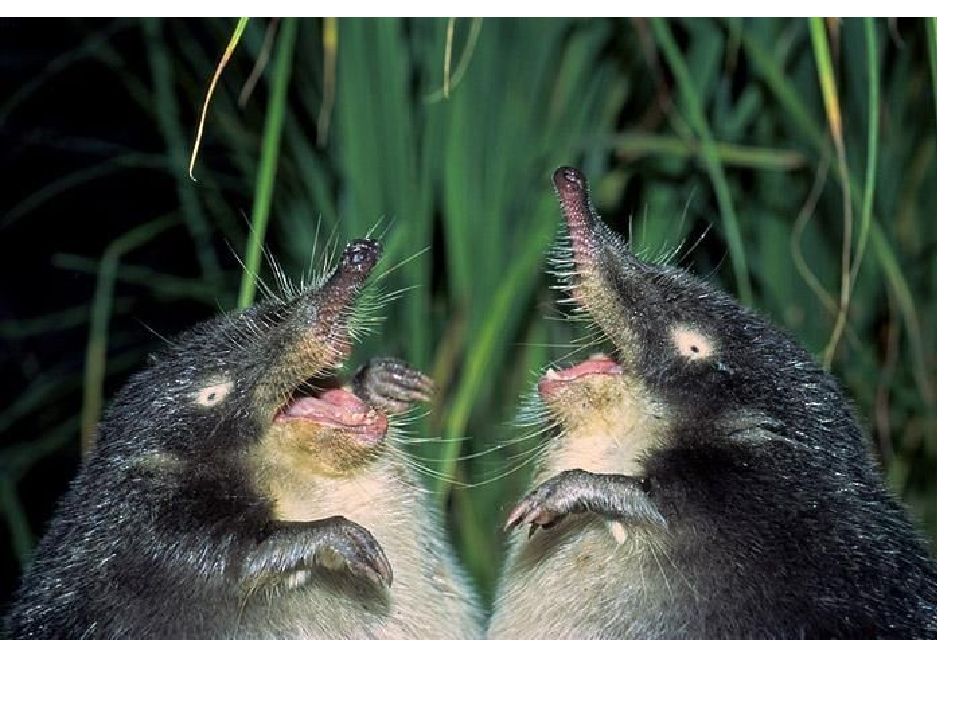

Дон в отличие от многих рек Русской равнины берет начало не в озерах и болотах холмисто-моренных равнин, а в овраге Среднерусской возвышенности из выхода грунтовых вод. Впадает река в Таганрогский залив Азовского моря. Дон получает питание за счет таяния снежного покрова (61%), дождей (8%) и подземных вод (31%). Дружный сход снега способствует возникновению высоких половодий : подъем уровня достигает 13 м. Левые притоки Дона —Воронеж, Битюг, Хопер протекают по древней ледниково-флювиогляциальной Окско-Донской равнине; течение их медленное, в поймах много стариц, протоков и озер, заросших прибрежной водной растительностью. B этих труднодоступных местах сохранились от антропогенного воздействия выхухоль — эндемик Русской равнины и речной европейский бобр. Воронежский биосферный заповедник является центром восстановления, изучения и расселения речного бобра.

Слайд 74: Днепр

Третья река в Европе после Волги и Дуная (её длина составляет 2201 км ). Первое упоминание о нём относится к V веку до н.э. Геродот называл его Борисфен (река с севера). Историки считают, что название Днепр происходит от «Дн» - вода и «Епра» -западный, т.е. «Западная река», римляне называли его Данаприс, а у славян со времен Киевской Руси эта река нежно называлась Славутич (славная река). Казаки же вообще называли его «Свой брат». Из своих 2200 км Днепр по России протекает 500 км, по Белоруссии – 700 км и по Украине, где он является символом страны, - более 1000 км. Начало на Валдайской возвышенности ( пос. Бочаров Сычевского района Смоленской области, 350 км от Москвы), впадает в Днепровский лиман Черного моря.

Слайд 76

Уже на самой поляне с правой стороны стоит голубая часовня или сруб, внутри которой прикреплён щит с надписью на русском и украинском языках и икона Христа. Надпись гласит: «Остановись путник. Ты находишься у истока Великой реки Днепр. Береги её».

Слайд 78

И, наконец, в левом углу поляны – сруб-беседка, под которой и начинается Днепр. На дальней стенке сруба прикреплены: таблица, сообщающая, что этот сруб сделан летом 2004 года в честь 350-летия воссоединения Украины с Россией, и икона Девы Марии с младенцем-Христом.

Слайд 79

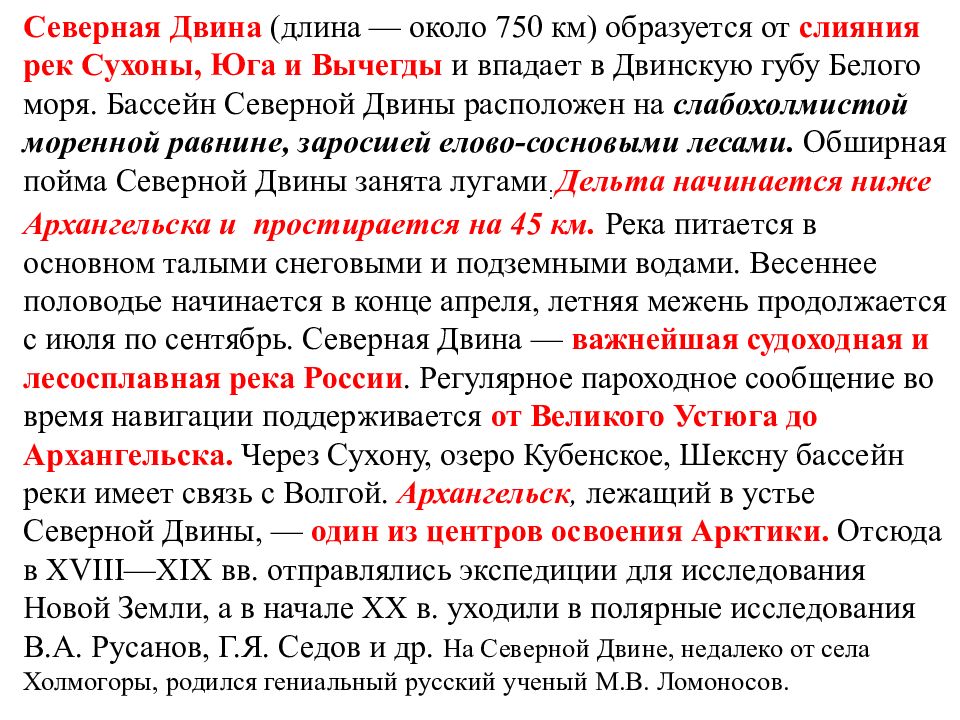

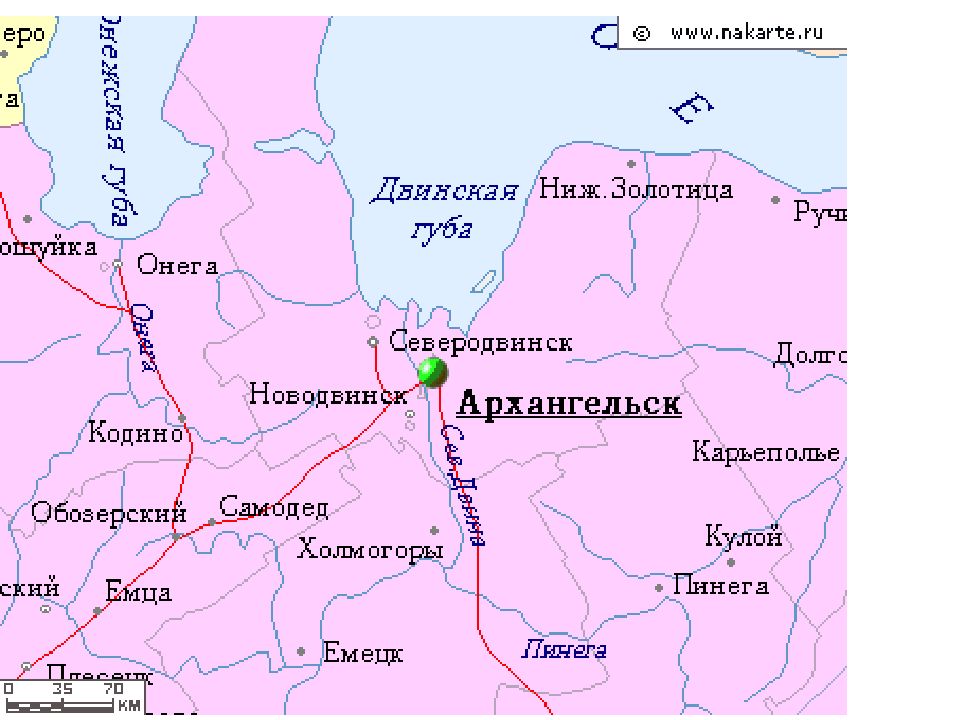

Северная Двина (длина — около 750 км) образуется от слияния рек Сухоны, Юга и Вычегды и впадает в Двинскую губу Белого моря. Бассейн Северной Двины расположен на слабохолмистой моренной равнине, заросшей елово-сосновыми лесами. Обширная пойма Северной Двины занята лугами : Дельта начинается ниже Архангельска и простирается на 45 км. Река питается в основном талыми снеговыми и подземными водами. Весеннее половодье начинается в конце апреля, летняя межень продолжается с июля по сентябрь. Северная Двина — важнейшая судоходная и лесосплавная река России. Регулярное пароходное сообщение во время навигации поддерживается от Великого Устюга до Архангельска. Через Сухону, озеро Кубенское, Шексну бассейн реки имеет связь с Волгой. Архангельск, лежащий в устье Северной Двины, — один из центров освоения Арктики. Отсюда в XVIII—XIX вв. отправлялись экспедиции для исследования Новой Земли, а в начале XX в. уходили в полярные исследования В.А. Русанов, Г.Я. Седов и др. На Северной Двине, недалеко от села Холмогоры, родился гениальный русский ученый М.В. Ломоносов.

Слайд 80

Город Великий Устюг расположен на северо-востоке Вологодской области, в 524 км от областного центра Вологды. Ровесник Вологды и Москвы, он основан в 1147 году в устье Юга, соединяющего свои воды с Сухоной. Здесь рождается Северная Двина - крупнейшая река европейского Севера. Построенный на северных рубежах России, город вписал в ее историю немало интересных страниц. В XII веке Великий Устюг получил титул «Великий» - за значительный вклад в развитии торговли русского государства и в наше время является центром редкостных ремесел, известных архитектурных памятников и музейных экспозиций. Храбрые воины в XIII веке, талантливые художники и зодчие, предприимчивые купцы и ремесленники, отважные землепроходцы и мореходы Семён Дежнев, Ерофей Хабаров, Василий Шилов, Тимофей Булдаков, В. Атласов, Михаил Неводчиков, Никита Шалауров и другие сыграли важнейшую роль в историческом процессе освоения природных богатств Сибири, Дальнего Востока, Тихого океана. Лучше, чем сказал В Распутин, не скажешь: "Было бы справедливо где - нибудь на просторах Сибири высказать и подтвердить благодарную память сибиряков Великому Устюгу".

Слайд 82

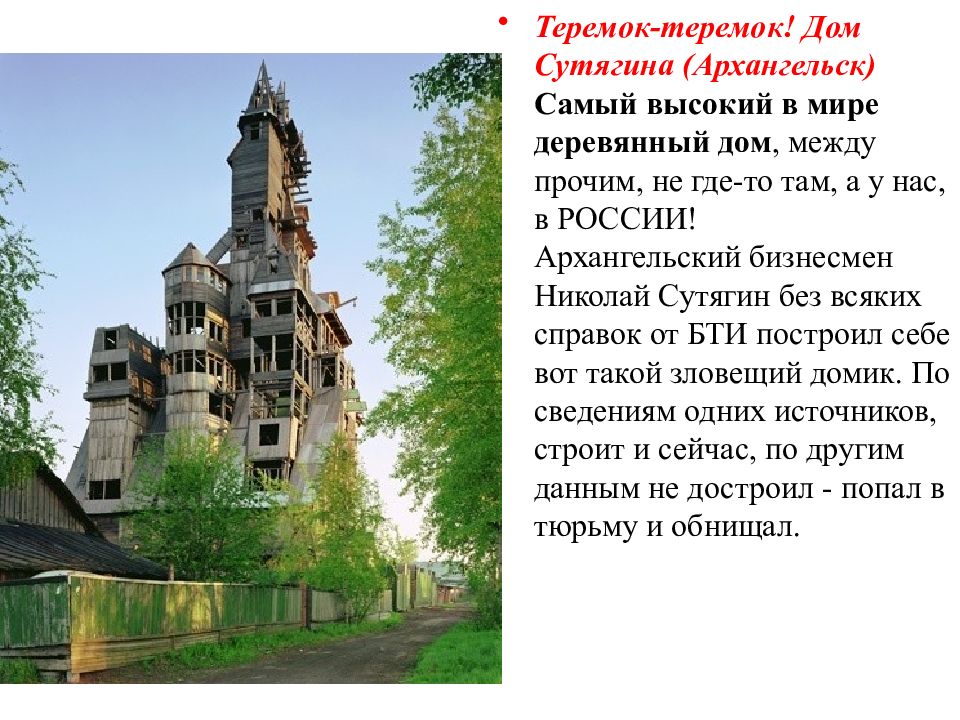

Теремок-теремок! Дом Сутягина (Архангельск) Самый высокий в мире деревянный дом, между прочим, не где-то там, а у нас, в РОССИИ! Архангельский бизнесмен Николай Сутягин без всяких справок от БТИ построил себе вот такой зловещий домик. По сведениям одних источников, строит и сейчас, по другим данным не достроил - попал в тюрьму и обнищал.

Слайд 84

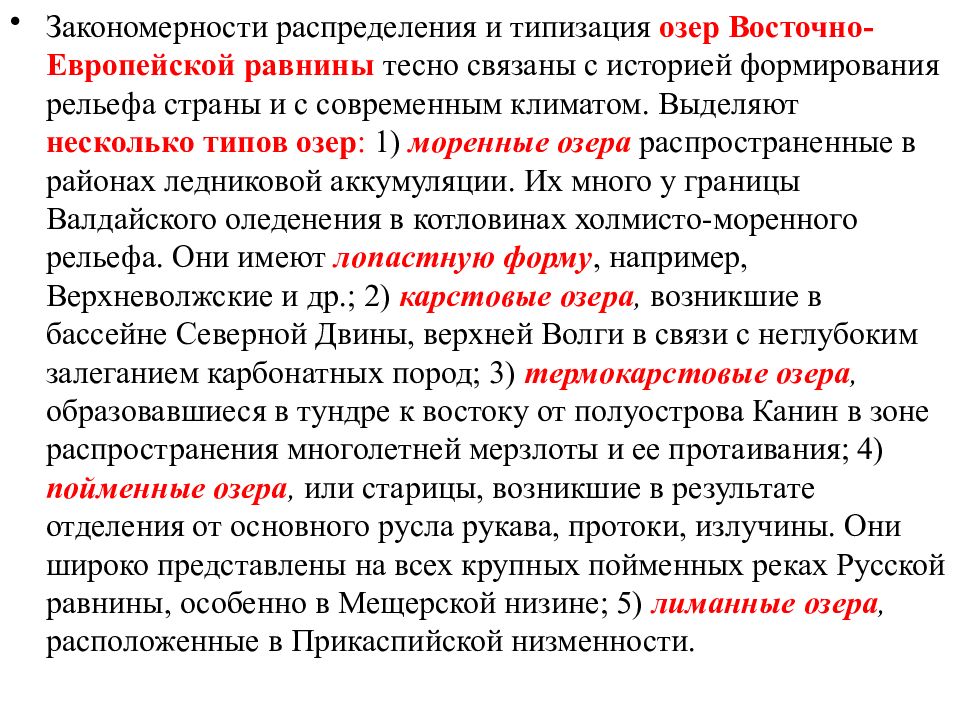

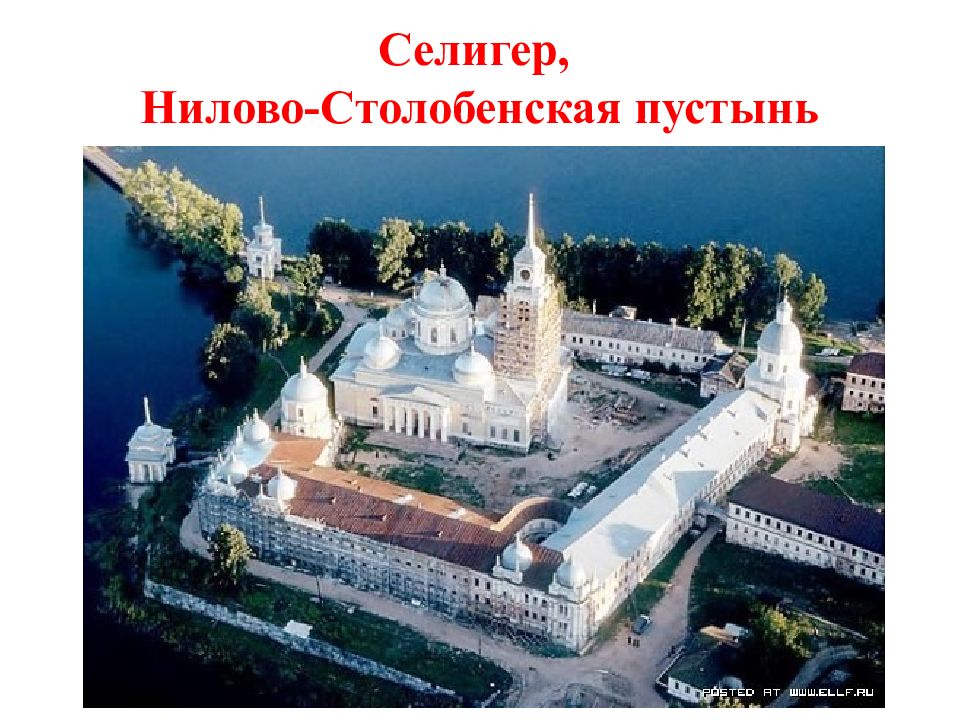

Закономерности распределения и типизация озер Восточно-Европейской равнины тесно связаны с историей формирования рельефа страны и с современным климатом. Выделяют несколько типов озер : 1) моренные озера распространенные в районах ледниковой аккумуляции. Их много у границы Валдайского оледенения в котловинах холмисто-моренного рельефа. Они имеют лопастную форму, например, Верхневолжские и др.; 2) карстовые озера, возникшие в бассейне Северной Двины, верхней Волги в связи с неглубоким залеганием карбонатных пород; 3) термокарстовые озера, образовавшиеся в тундре к востоку от полуострова Канин в зоне распространения многолетней мерзлоты и ее протаивания; 4) пойменные озера, или старицы, возникшие в результате отделения от основного русла рукава, протоки, излучины. Они широко представлены на всех крупных пойменных реках Русской равнины, особенно в Мещерской низине; 5) лиманные озера, расположенные в Прикаспийской низменности.

Слайд 87: Карстовые озера - есть периодически исчезающие - оз. Сямго (длина 4 км, ширина – 2 км) в Плесецком районе Архангельской области. Один раз в 3-4 года, обычно зимой, вода на несколько недель уходит из озера, затем котловина снова заполняется той же водой. Вместе с водой возвращается и рыба. Такой специфический режим озера определяется наличием крупных карстовых полостей в известняковом массиве и гидравлической взаимосвязанностью их с озером. Сохранение постоянства видового состава рыб свидетельствует об отсутствии связи озера с современной речной сетью. Геологические памятники природы России: http://www.vladsc.narod.ru/library/geo pam/geo pam.htm

Слайд 88

Лиманы Прикаспийской низменности (ильмени) – слабооформленные понижения, которые весной заполняются водой впадающих в них рек, а летом превращаются в болота, солончаки или сенокосные угодья. Крупные лиманы в устьях рек нередко называют разливами (Чижинские разливы, Дюринские разливы и др.). Благодаря исключительной равнинности рельефа и слабому дренажу Прикаспийская низменность богата озерами. Из-за засушливого климата и засоленности почв и грунтов низменности озера маловодны и чаще всего соленые и горько-соленые, нередко превращающиеся летом в солончаки (соры). Озера Эльтон и Баскунчак, обладающие громадными запасами самосадочной поваренной соли, тектонического происхождения.

Слайд 89

Озеро Эльтон имеет правильную овальную форму размером примерно 17,8 x 14км и заполнено маслянистой жидкостью розоватого цвета, горько-соленой на вкус. Это рапа – перенасыщенный раствор поваренной соли с большим содержанием магния, брома и других макро- и микроэлементов. Минерализация рапы колеблется от 200 (весной и осенью) до 400 (летом) г/л. В сезон дождей озеро разбавляется пресной водой и минерализация падает. Для защиты от стекающих в котловину дождевых вод пытаются насыпать дамбу, но дело продвигается медленно. Озеро Эльтон еще в XVIII в. использовалось для разработки соли с вывозом ее по старинной чумацкой соледобытческой дороге на волжскую пристань города Покровское (современный город Энгельс). Чумаки (возчики солью) обычно нагружали на воз, запряженный волами 50-65 пудов (800-1000 кг!) соли и отправлялись в свой нелегкий путь. Для сравнения УАЗ-Патриот с двигателем 128 л.с. берет на борт 600-800 кг груза. По дороге чумаков ожидало множество опасностей: голод, тяжелый физический труд, отсутствие воды в степи, набеги татар, свои отечественные бандиты и, конечно, ЧУМА! Отсюда и название – чумаки. Можно сказать, что первые чумаки были крепкие лихие ребята: и путешественники, и воины, и купцы, и работяги. Даже из космоса Эльтон выглядит розоватым. Объяснение банальное – микроорганизмы. Не банально то, что эти микроорганизмы выживают в густом маслянистом рассоле, в котором мгновенно гибнет все живое.

Слайд 92: Баскунчак. Мощность поверхностной залежи соли на озере достигает 10-18 м

Слайд 93

В Ахтубинском районе Астраханской области, примерно в 270 км к северу от Каспийского моря, и в 53 км к востоку от Волги. Баскунчак представляет собой своеобразное углубление на вершине соляной горы, уходящей основанием на тысячи метров в глубь земли и прикрытой толщей осадочных пород. Питание озера происходит главным образом за счет источников. Многочисленные ключи впадают в озеро по его северо-западному берегу, принося в течение суток в озеро более 2,5 тысячи тонн солей. С VIII века на озере добывали соль и отправляли ее по шелковому пути. Впервые озеро Баскунчак официально упоминается в 1627 в «Книге Большого Чертежа», как место, «где ломают соль чистую, как лед». Сегодня чрезвычайно чистая соль озера (99.8 % NaCl) составляет до 80 % от общей добычи соли в России. Для вывоза соли была построена Баскунчакская железная дорога. На южном берегу озера стоит гора Богдо — единственная гора естественного происхождения в Прикаспийской низменности.