Первый слайд презентации

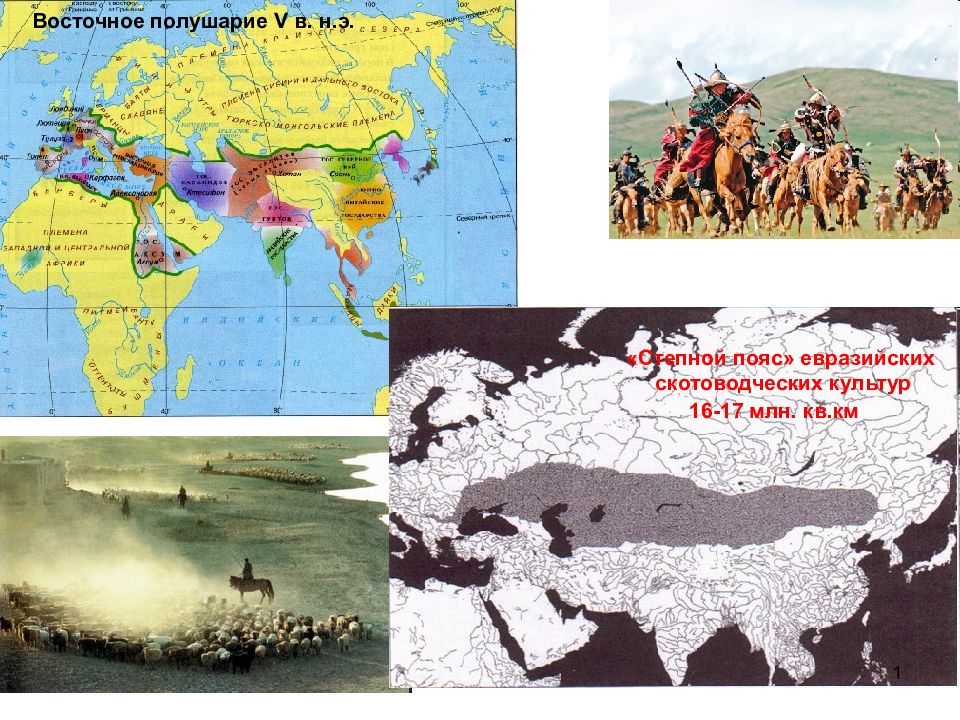

Восточное полушарие V в. н.э. «Степной пояс» евразийских скотоводческих культур 16-17 млн. кв. км 1

Слайд 2

III - I век до н.э. Великое переселение народов – период с I II в. по VII в., названный так потому, что на эти столетия приходится пик миграционных процессов, захвативших практически весь континент и радикально изменивших его этнический, культурный и политический облик. Это эпоха гибели античной цивилизации и зарождения феодализма. Приблизительно со II в. начинается, к V в. достигает максимума и длится до VII в. похолодание, вызвавшее усыхание сухих и увлажнение влажных почв с соответствующими изменениями растительного покрова. Эти перемены отрицательно сказались на условиях хозяйствования народов. 2

Слайд 3

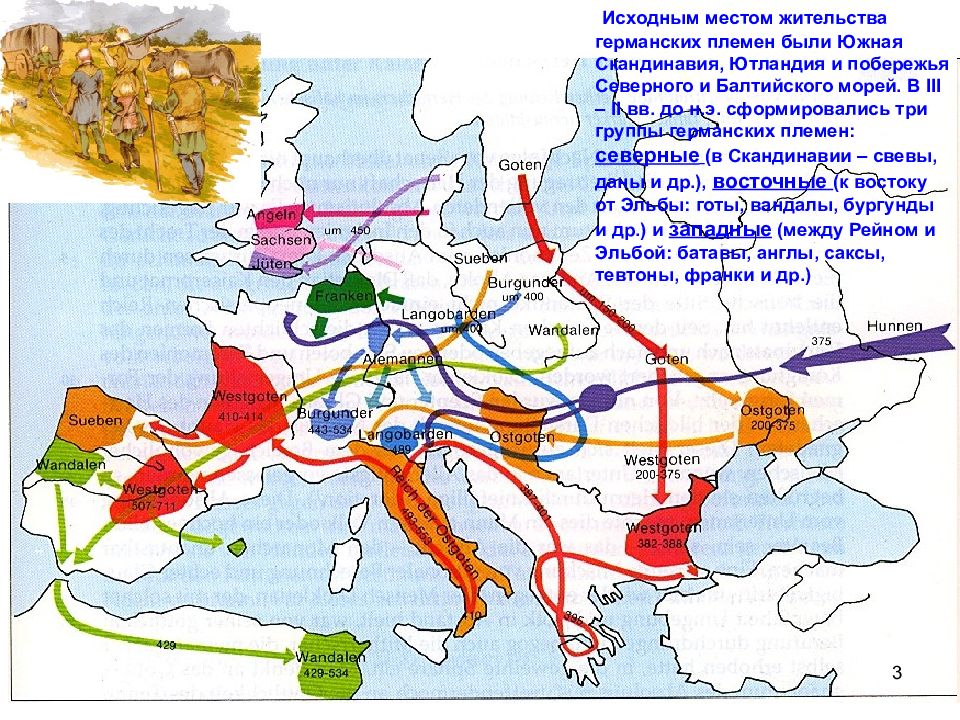

Исходным местом жительства германских племен были Южная Скандинавия, Ютландия и побережья Северного и Балтийского морей. В III – II вв. до н.э. сформировались три группы германских племен: северные (в Скандинавии – свевы, даны и др.), восточные (к востоку от Эльбы: готы, вандалы, бургунды и др.) и западные (между Рейном и Эльбой: батавы, англы, саксы, тевтоны, франки и др.) 3

Слайд 5

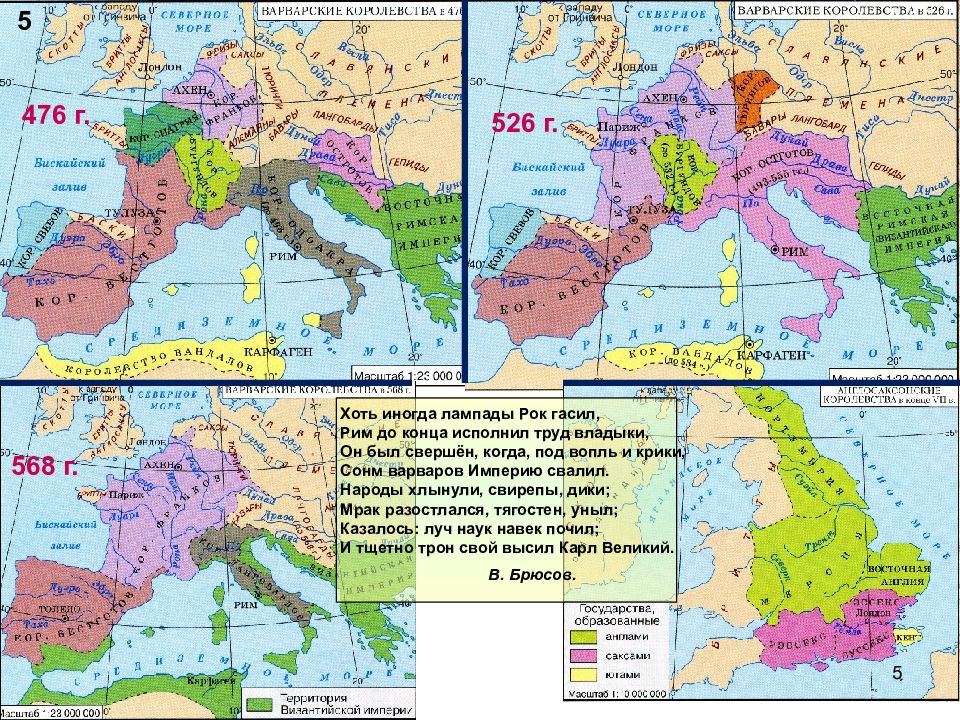

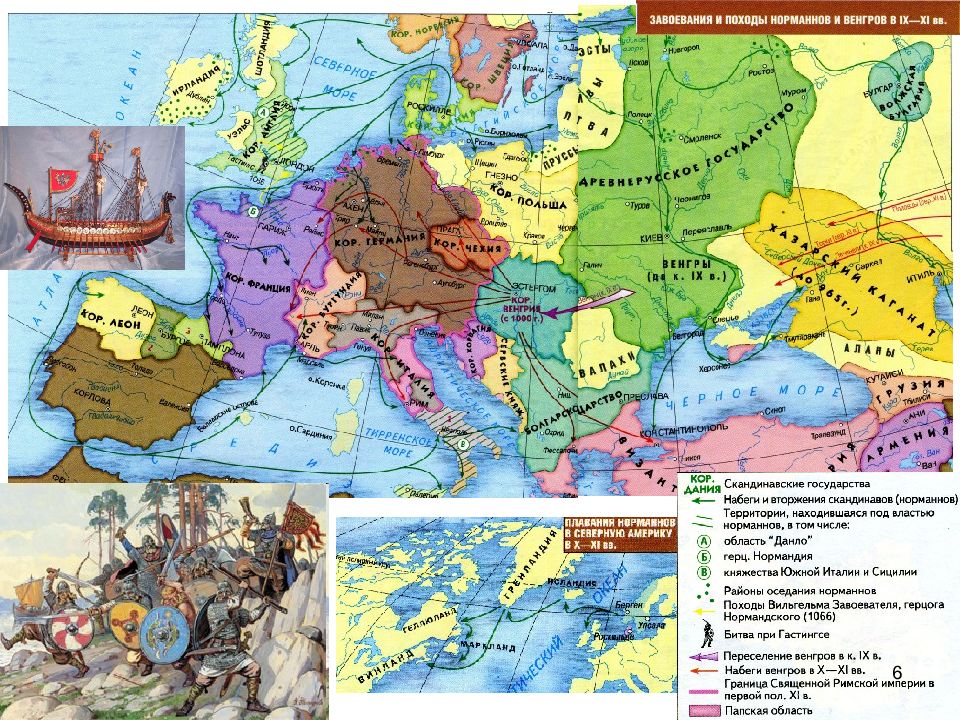

476 г. 526 г. 568 г. Хоть иногда лампады Рок гасил, Рим до конца исполнил труд владыки, Он был свершён, когда, под вопль и крики, Сонм варваров Империю свалил. Народы хлынули, свирепы, дики; Мрак разостлался, тягостен, уныл; Казалось: луч наук навек почил; И тщетно трон свой высил Карл Великий. В. Брюсов. 5 5

Слайд 7

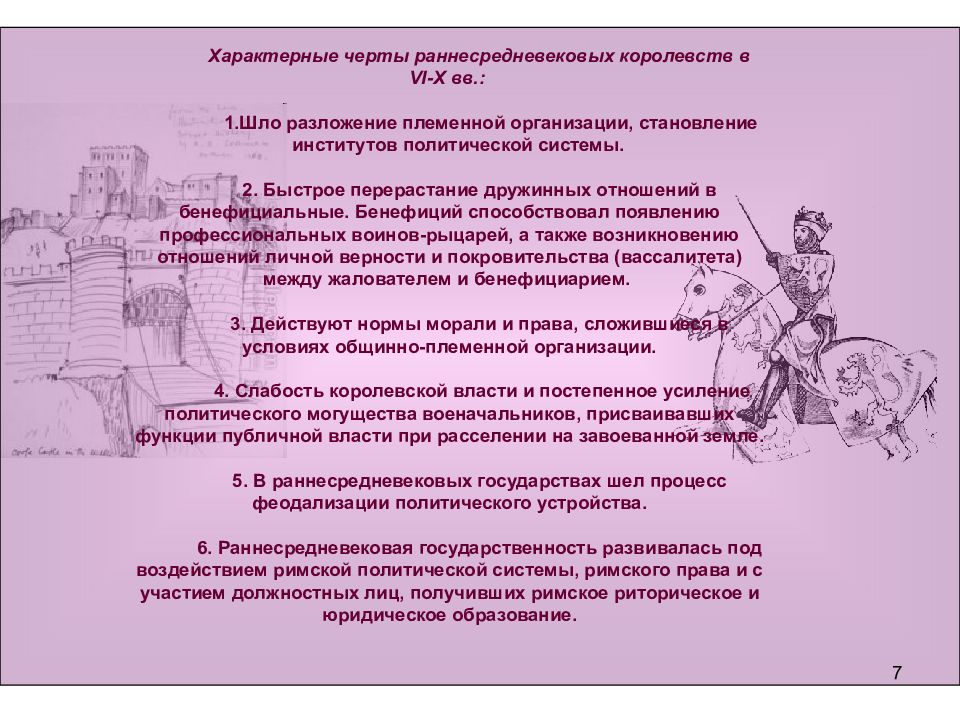

Характерные черты раннесредневековых королевств в VI-X вв.: Шло разложение племенной организации, становление институтов политической системы. 2. Быстрое перерастание дружинных отношений в бенефициальные. Бенефиций способствовал появлению профессиональных воинов-рыцарей, а также возникновению отношений личной верности и покровительства (вассалитета) между жалователем и бенефициарием. 3. Действуют нормы морали и права, сложившиеся в условиях общинно-племенной организации. 4. Слабость королевской власти и постепенное усиление политического могущества военачальников, присваивавших функции публичной власти при расселении на завоеванной земле. 5. В раннесредневековых государствах шел процесс феодализации политического устройства. 6. Раннесредневековая государственность развивалась под воздействием римской политической системы, римского права и с участием должностных лиц, получивших римское риторическое и юридическое образование. 7

Слайд 8

Хлодвиг I Крещение Хлодвига конец V в. - VII в. - монархия Меровингов VIII в. - IX в. - монархия Каролингов 8

Слайд 10

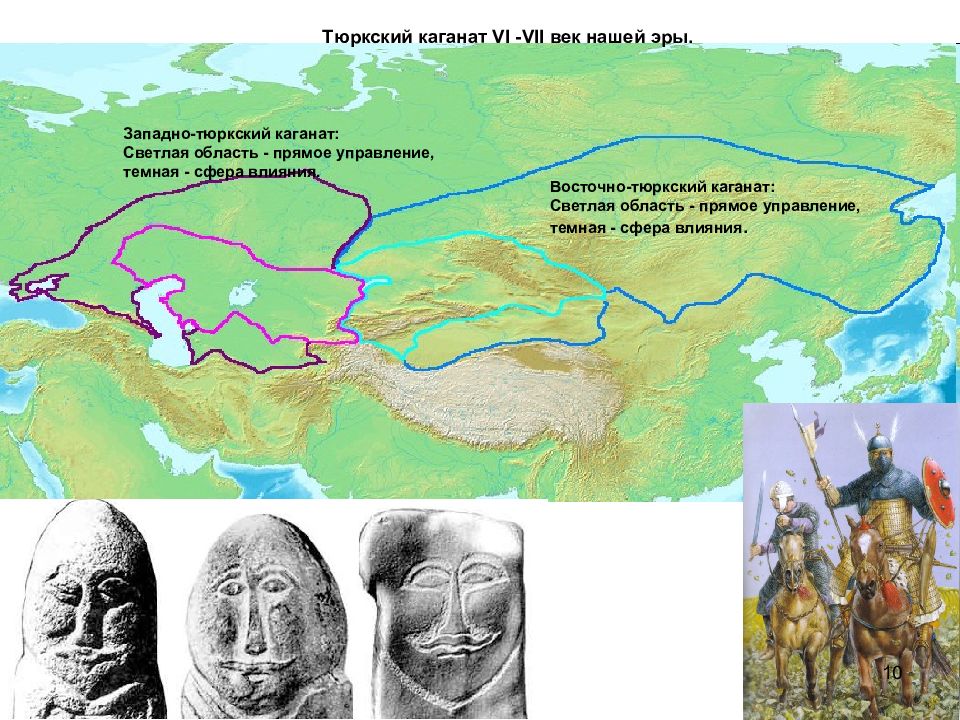

Тюркский каганат VI -VII век нашей эры. Западно-тюркский каганат: Светлая область - прямое управление, темная - сфера влияния. Восточно-тюркский каганат: Светлая область - прямое управление, темная - сфера влияния. 10

Слайд 11

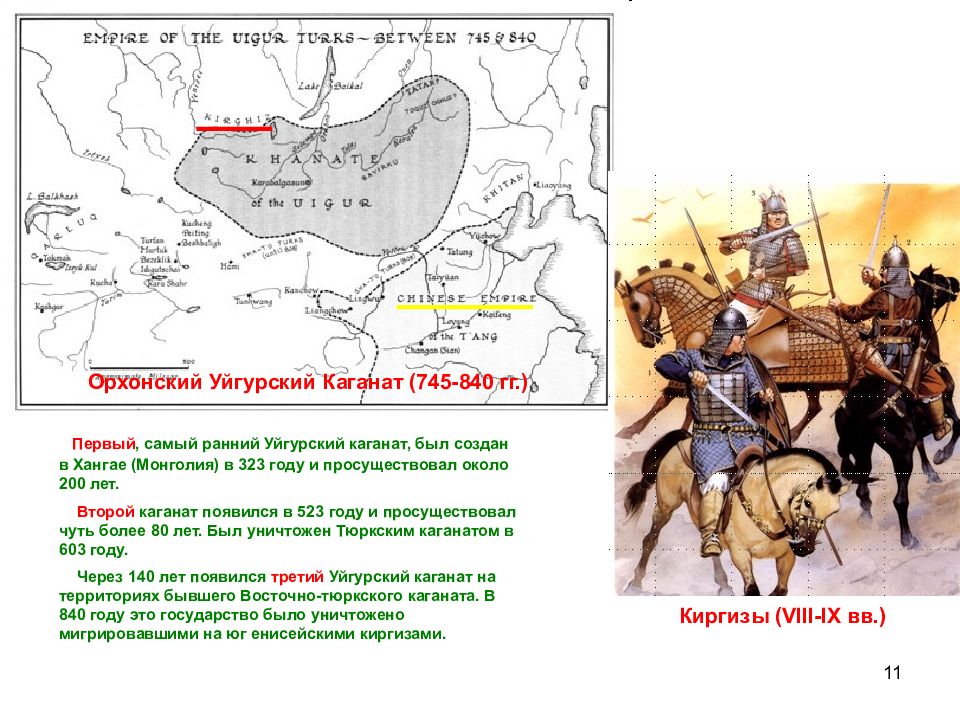

Орхонский Уйгурский Каганат (745-840 гг.) Киргизы (VIII-IX вв.) Первый, самый ранний Уйгурский каганат, был создан в Хангае (Монголия) в 323 году и просуществовал около 200 лет. Второй каганат появился в 523 году и просуществовал чуть более 80 лет. Был уничтожен Тюркским каганатом в 603 году. Через 140 лет появился третий Уйгурский каганат на территориях бывшего Восточно-тюркского каганата. В 840 году это государство было уничтожено мигрировавшими на юг енисейскими киргизами. 11

Слайд 13

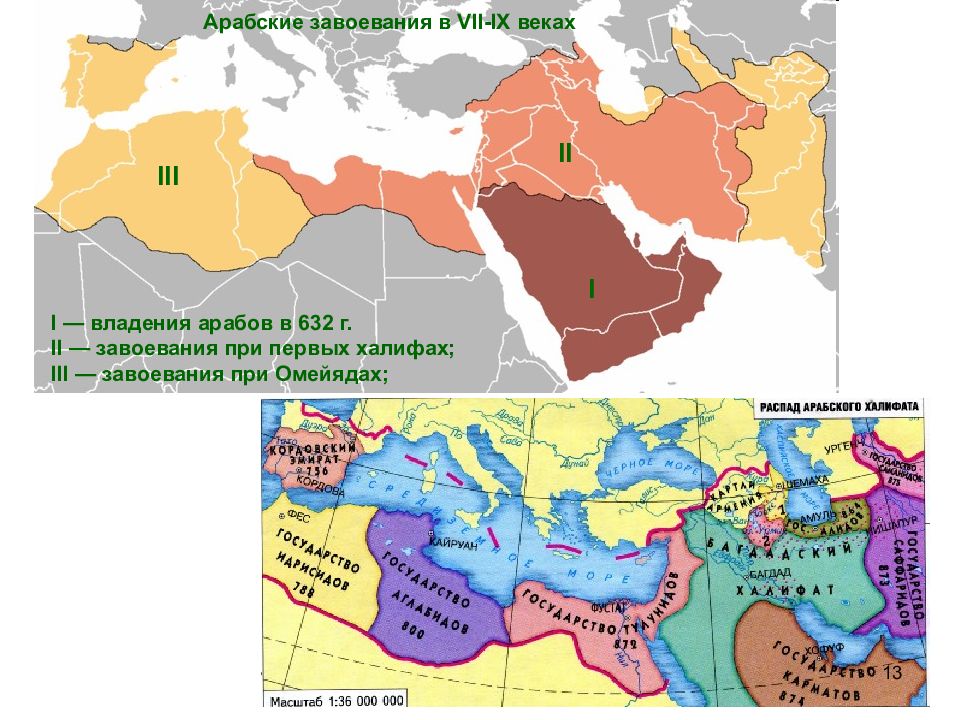

Арабские завоевания в VII-IX веках I — владения арабов в 632 г. II — завоевания при первых халифах; III — завоевания при Омейядах; I II III 13

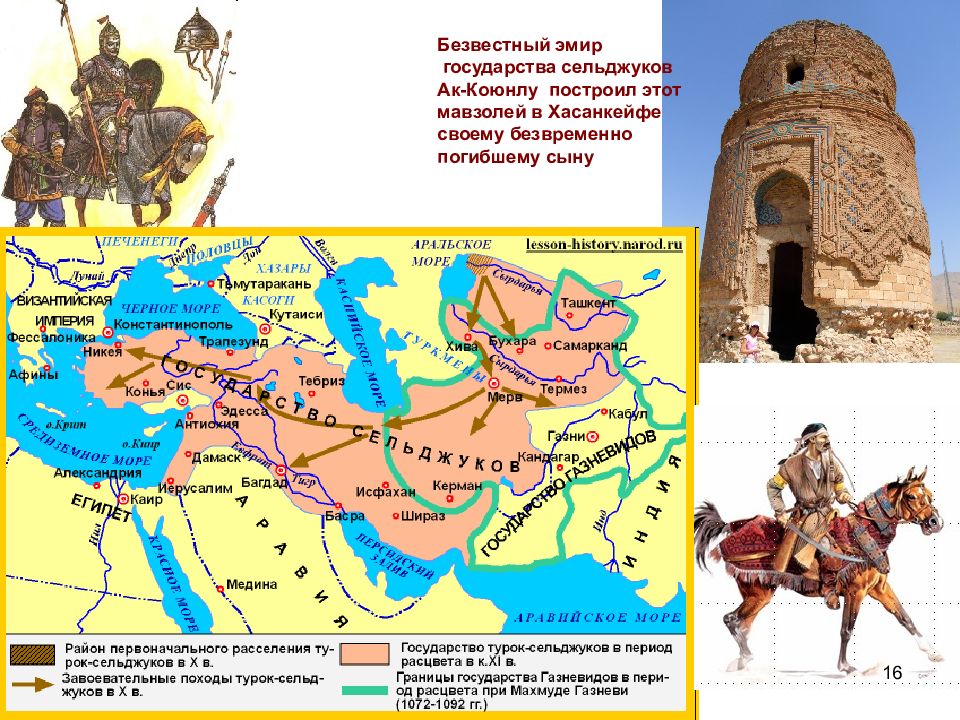

Слайд 16

Безвестный эмир государства сельджуков Ак-Коюнлу построил этот мавзолей в Хасанкейфе своему безвременно погибшему сыну 16

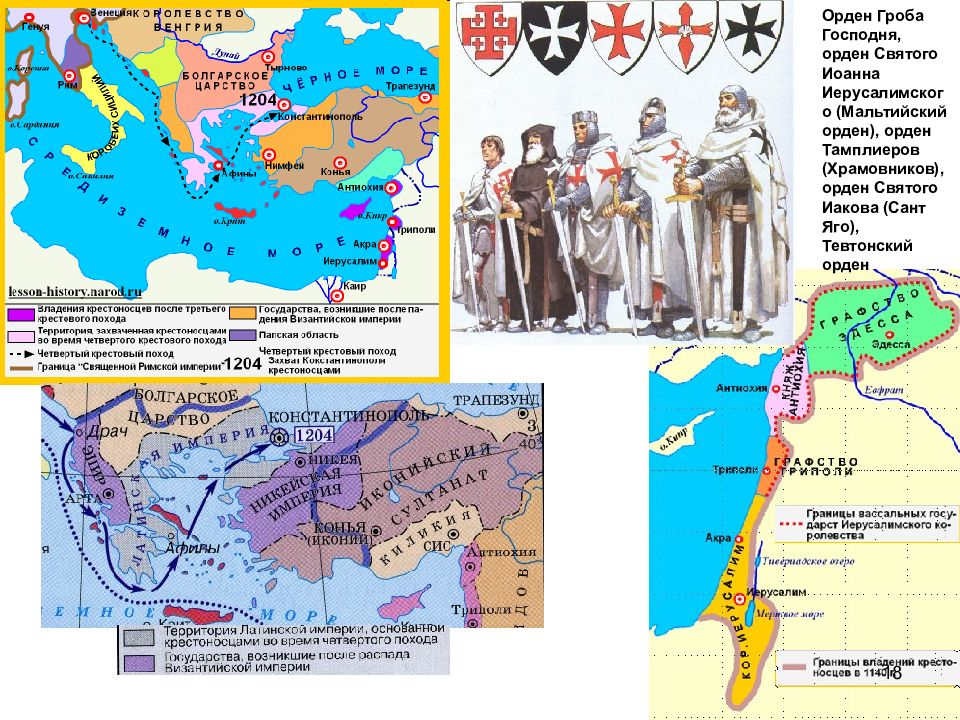

Слайд 18

Орден Гроба Господня, орден Святого Иоанна Иерусалимского (Мальтийский орден), орден Тамплиеров (Храмовников), орден Святого Иакова (Сант Яго), Тевтонский орден 18

Слайд 23

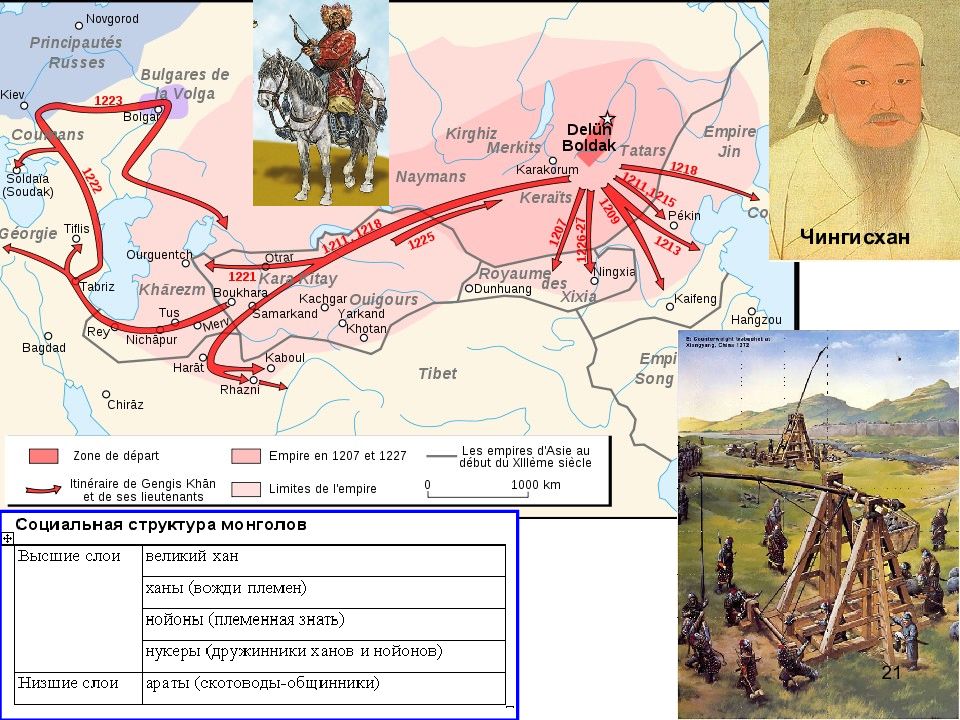

Великий шелковый путь В те дни состав народов мира Был перепутан и измят, И был ему за командира Незримый миру азиат. От Танаида до Итили Коман, хозар и печенег Таких могил нагородили, Каких не видел человек. В лесах за Русью горемычной Ютились мокша и мордва, Пытаясь в битве необычной Свои отстаивать права. На юге — персы и аланы, К востоку — прадеды бурят, Те, что, ударив в барабаны, “Ом, мани падме кум!” — твердят. Уйгуры, венгры и башкиры, Страна китаев, где врачи Из трав готовят эликсиры И звезды меряют в ночи. Из тундры северные гости, Те, что проносятся стремглав, Отполированные кости К своим подошвам привязав. Весь этот мир живых созданий. Людей, племен и целых стран Платил и подати и дани, Как предназначил Чингисхан. Наполнив грузную утробу И сбросив тяжесть портупей, Смотрел здесь волком на Европу Генералиссимус степей. Его бесчисленные орды Сновали, выдвинув полки, И были к западу простерты, Как пятерня его руки. Николай Заболоцкий, 1958. 25 23

Слайд 24

Чингисхан при жизни выделил каждому из своих сыновей особый «юрт» (удел, улус): Джучи (после его смерти - сын Батый ) — западную часть Средней Азии и Юго-Западную Сибирь (будущую Золотую Орду). Чагатаю — земли кара-киданей и восточную часть Средней Азии. Угэдэю — Западную Монголию. Тулуй получил коренную монгольскую территорию и Северный Китай (он умер раньше Чингисхана, после него правил его сын Мункэ ). К концу 60-х годов XIII в. Монгольская империя распалась на четыре улуса-государства, каждое из которых возглавляли чингисиды — мужские потомки четырех сыновей Чингисхана. 24

Слайд 26

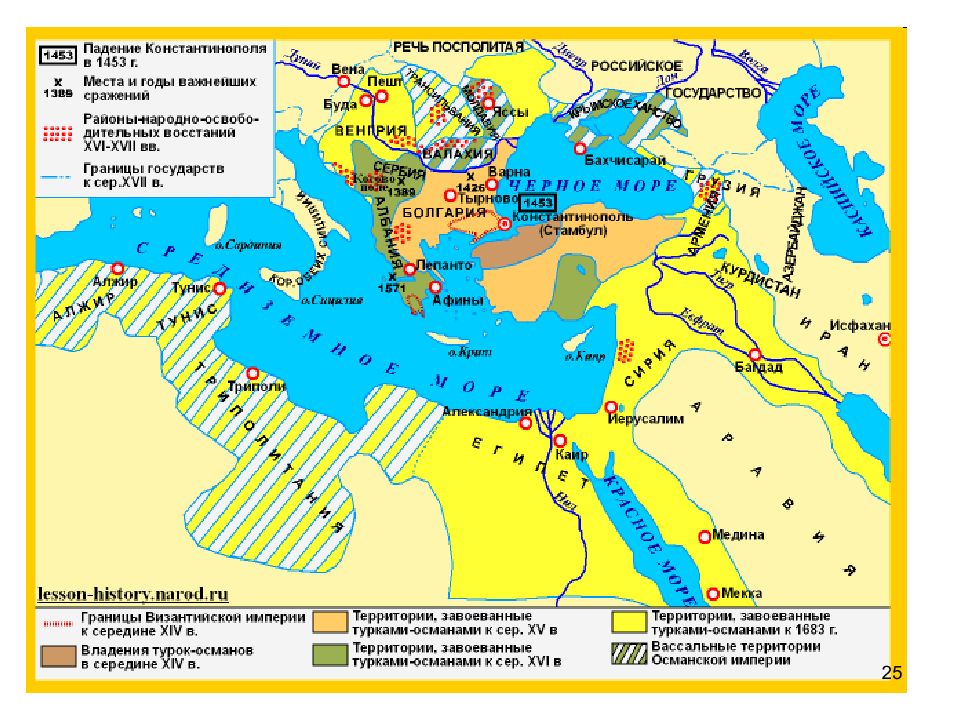

Монумент в виде сторожевой башни на Косовом поле недалеко от Приштины (1930). Битва на Косовом поле (1389 г.) — поворотное событие истории Балкан 26

Слайд 29

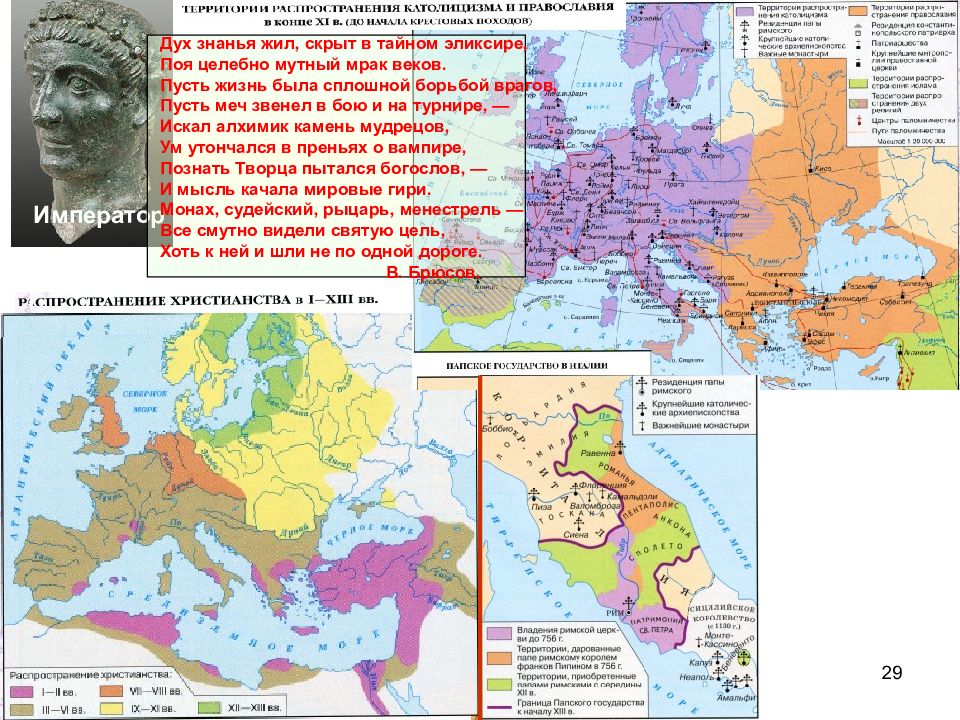

29 Император Константин I Дух знанья жил, скрыт в тайном эликсире, Поя целебно мутный мрак веков. Пусть жизнь была сплошной борьбой врагов, Пусть меч звенел в бою и на турнире, — Искал алхимик камень мудрецов, Ум утончался в преньях о вампире, Познать Творца пытался богослов, — И мысль качала мировые гири. Монах, судейский, рыцарь, менестрель — Все смутно видели святую цель, Хоть к ней и шли не по одной дороге. В. Брюсов.

Слайд 30

30 Список монашеских орденов Орден Августинцев Орден Базилиан Орден Барнабитов Орден Белых каноников Орден Бенедиктинцев Орден Бернардинцев Орден Босоногих братьев-отшельников Орден Братьев-созерцателей Конгрегация Вознесения Орден Госпитальеров Орден дома святой Марии Тевтонской Орден Доминиканцев Орден Иезуитов Орден Иоаннитов Орден Капуцинов Орден Кармелитов Орден Картезианцев Конгрегация Латеранских каноников Мальтийский орден Немецкий орден Орден Отшельников св.Августина Орден Премонстрантов Орден Реколлетов Орден Сальваторианцев Орден Тамплиеров Орден Театинцев Тевтонский орден Орден Траппистов Орден Уставных августинских каноников Орден Францисканцев Орден Храмовников Орден Цистерианцев Орден Черных августинских каноников Духовенство Белое Папы кардиналы архиепископы епископы священники диаконы Черное монахи различных орденов Монтекассино (100 км к югу от Рима) - здесь на скалистом холме примерно в 530 году Бенедикт Нурсийский основал орден и один из крупнейших монастырей в средневековой Европе.

Слайд 32

32 «...В хаосе варварских нашествий епископы и монахи... стали универсальными руководителями разваливающегося общества: к своей религиозной роли они прибавили политическую, вступая в переговоры с варварами, хозяйственную, распределяя продовольствие и милостыню, социальную, защищая слабых от могущественных, и даже военную...» (Жак Ле Гофф. Цивилизация средневекового Запада.)

Слайд 36

36 Золотых дел мастера за работой. Гравюра XVI в. Квинтен Массейс Меняла с женой, 1514, Лувр патрициат « Средневековый город, цеховое ремесло, было почвой, из которой выросла вся цивилизация Запада, весь этот в высшей степени своеобразный общественный уклад, который поднял человечество на небывалую культурную высоту. Город создал новый общественный класс, которому было суждено занять первенствующее место в общественной жизни Запада — буржуазию». (М.И.Туган-Барановский )

Слайд 37

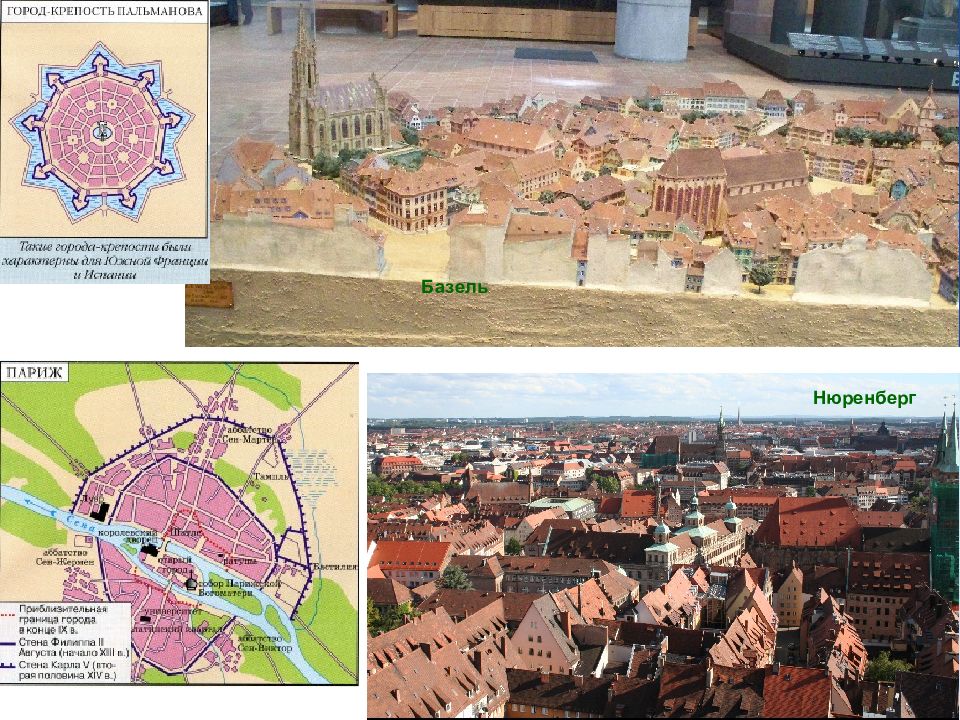

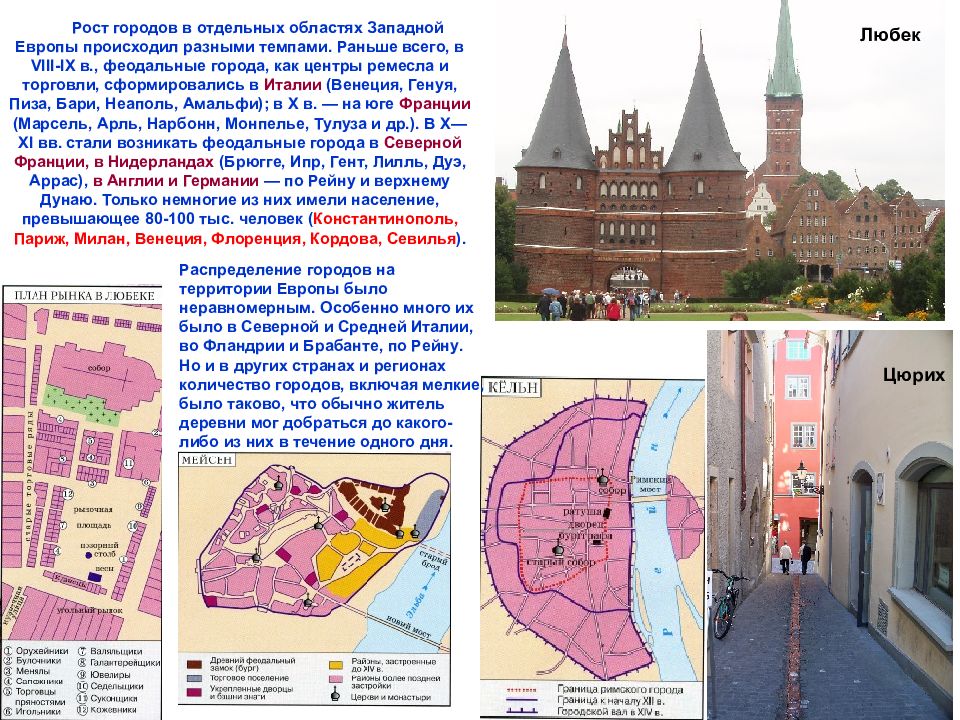

37 Рост городов в отдельных областях Западной Европы происходил разными темпами. Раньше всего, в V II I-IX в., феодальные города, как центры ремесла и торговли, сформировались в Италии (Венеция, Генуя, Пиза, Бари, Неаполь, Амальфи); в X в. — на юге Франции (Марсель, Арль, Нарбонн, Монпелье, Тулуза и др.). В X—XI вв. стали возникать феодальные города в Северной Франции, в Нидерландах ( Брюгге, Ипр, Гент, Лилль, Дуэ, Аррас ), в Англии и Германии — по Рейну и верхнему Дунаю. Только немногие из них имели население, превышающее 80-100 тыс. человек ( Константинополь, Париж, Милан, Венеция, Флоренция, Кордова, Севилья ). Распределение городов на территории Европы было неравномерным. Особенно много их было в Северной и Средней Италии, во Фландрии и Брабанте, по Рейну. Но и в других странах и регионах количество городов, включая мелкие, было таково, что обычно житель деревни мог добраться до какого-либо из них в течение одного дня. Цюрих Любек

Слайд 38

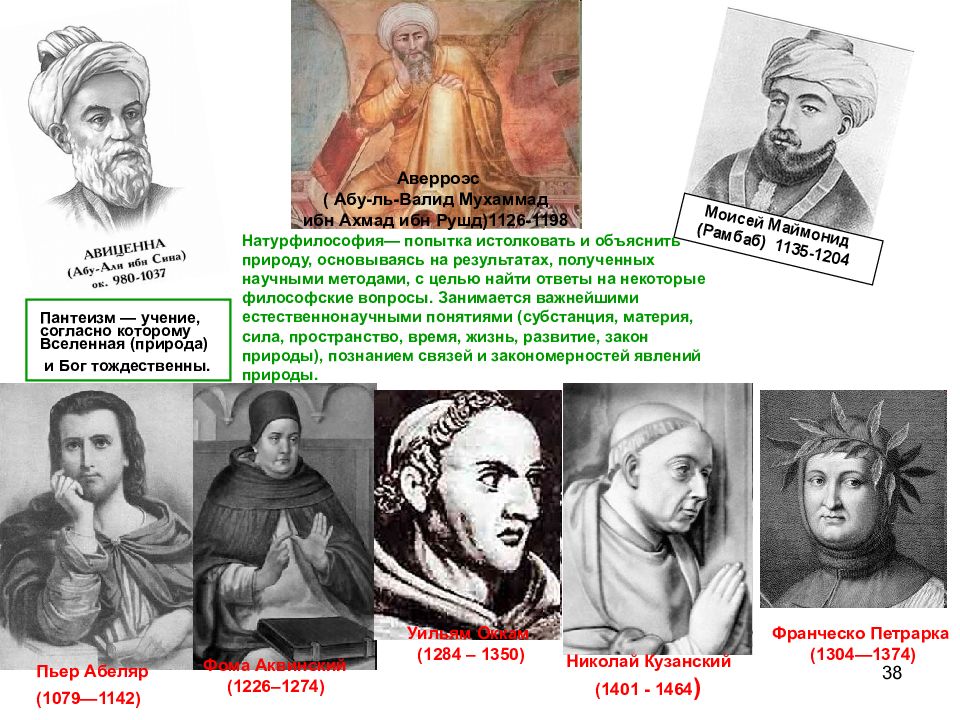

38 Аверроэс ( Абу-ль-Валид Мухаммад ибн Ахмад ибн Рушд)1126-1198 Моисей Маймонид (Рамбаб) 1135-1204 Пьер Абеляр (1079—1142) Фома Аквинский (1226–1274) Уильям Оккам (1284 – 1350) Николай Кузанский (1401 - 1464 ) Франческо Петрарка (1304—1374) Пантеизм — учение, согласно которому Вселенная (природа) и Бог тождественны. Натурфилософия— попытка истолковать и объяснить природу, основываясь на результатах, полученных научными методами, с целью найти ответы на некоторые философские вопросы. Занимается важнейшими естественнонаучными понятиями (субстанция, материя, сила, пространство, время, жизнь, развитие, закон природы), познанием связей и закономерностей явлений природы.

Слайд 39

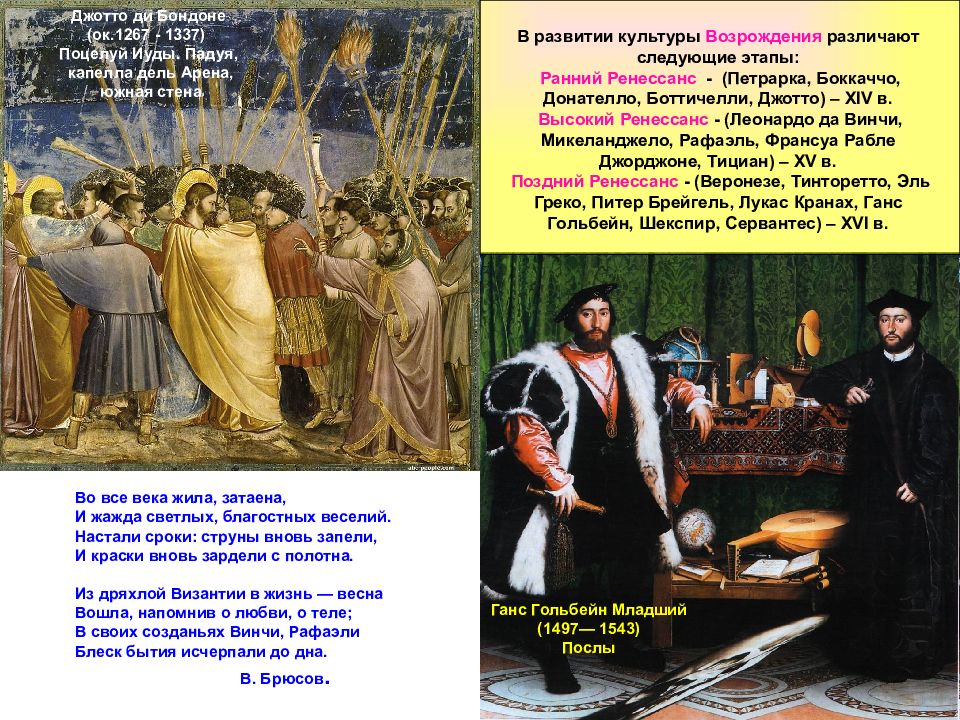

39 Джотто ди Бондоне (ок.1267 - 1337) Поцелуй Иуды. Падуя, капелла дель Арена, южная стена Ганс Гольбейн Младший ( 1497— 1543) Послы В развитии культуры Возрождения различают следующие этапы: Ранний Ренессанс - (Петрарка, Боккаччо, Донателло, Боттичелли, Джотто) – XIV в. Высокий Ренессанс - (Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль, Франсуа Рабле Джорджоне, Тициан) – XV в. Поздний Ренессанс - (Веронезе, Тинторетто, Эль Греко, Питер Брейгель, Лукас Кранах, Ганс Гольбейн, Шекспир, Сервантес) – XVI в. Во все века жила, затаена, И жажда светлых, благостных веселий. Настали сроки: струны вновь запели, И краски вновь зардели с полотна. Из дряхлой Византии в жизнь — весна Вошла, напомнив о любви, о теле; В своих созданьях Винчи, Рафаэли Блеск бытия исчерпали до дна. В. Брюсов.

Слайд 40

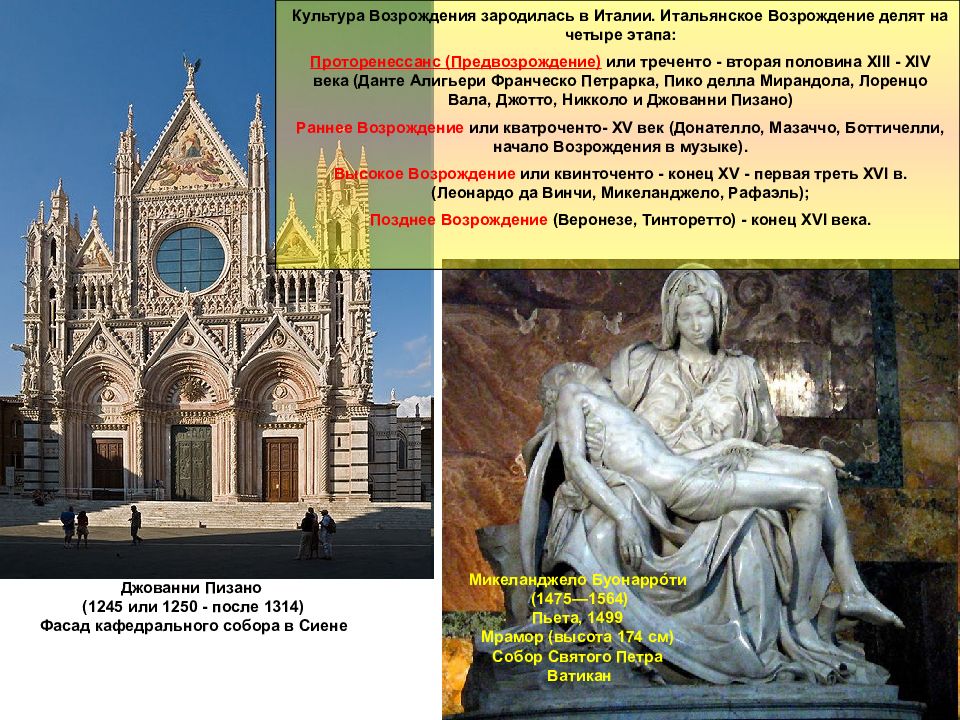

40 Джованни Пизано (1245 или 1250 - после 1314) Фасад кафедрального собора в Сиене Микеланджело Буонарро́ти ( 1475—1564) Пьета, 1499 Мрамор ( высота 174 cм ) Собор Святого Петра Ватикан Культура Возрождения зародилась в Италии. Итальянское Возрождение делят на четыре этапа: Проторенессанс (Предвозрождение) или треченто - вторая половина XIII - XIV века (Данте Алигьери Франческо Петрарка, Пико делла Мирандола, Лоренцо Вала, Джотто, Никколо и Джованни Пизано) Раннее Возрождение или кватроченто- XV век (Донателло, Мазаччо, Боттичелли, начало Возрождения в музыке). Высокое Возрождение или квинточенто - конец XV - первая треть XVI в. (Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль); Позднее Возрождение (Веронезе, Тинторетто) - конец XVI века.

Слайд 41

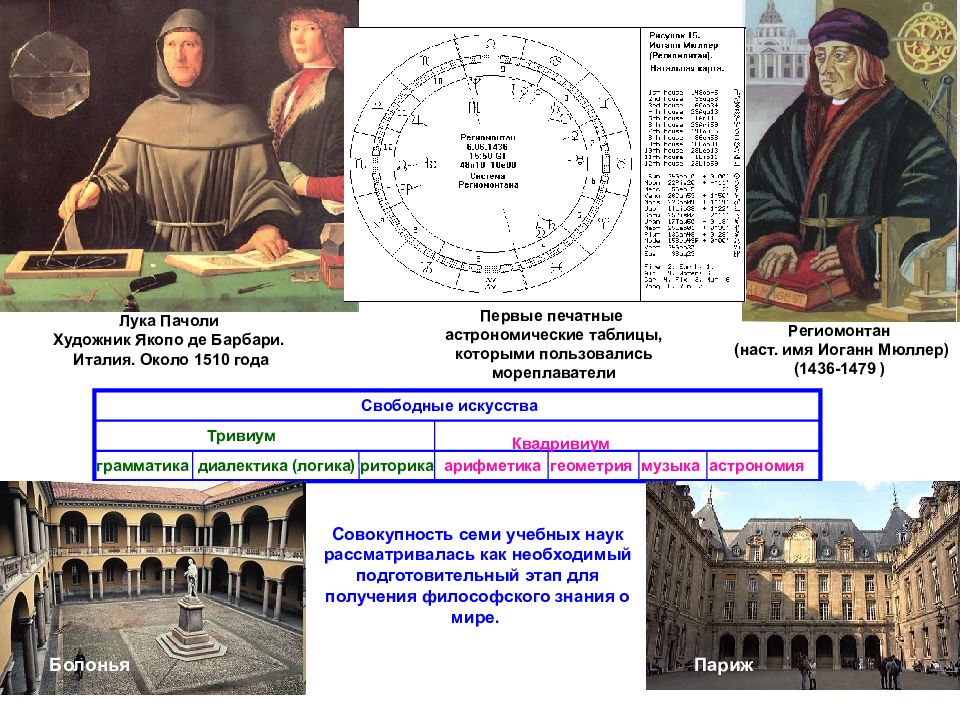

41 Лука Пачоли Художник Якопо де Барбари. Италия. Около 1510 года арифметика геометрия музыка астрономия Свободные искусства грамматика диалектика (логика) риторика Тривиум Квадривиум Совокупность семи учебных наук рассматривалась как необходимый подготовительный этап для получения философского знания о мире. Болонья Париж Региомонтан (наст. имя Иоганн Мюллер) (1436-1479 ) Первые печатные астрономические таблицы, которыми пользовались мореплаватели

Слайд 42

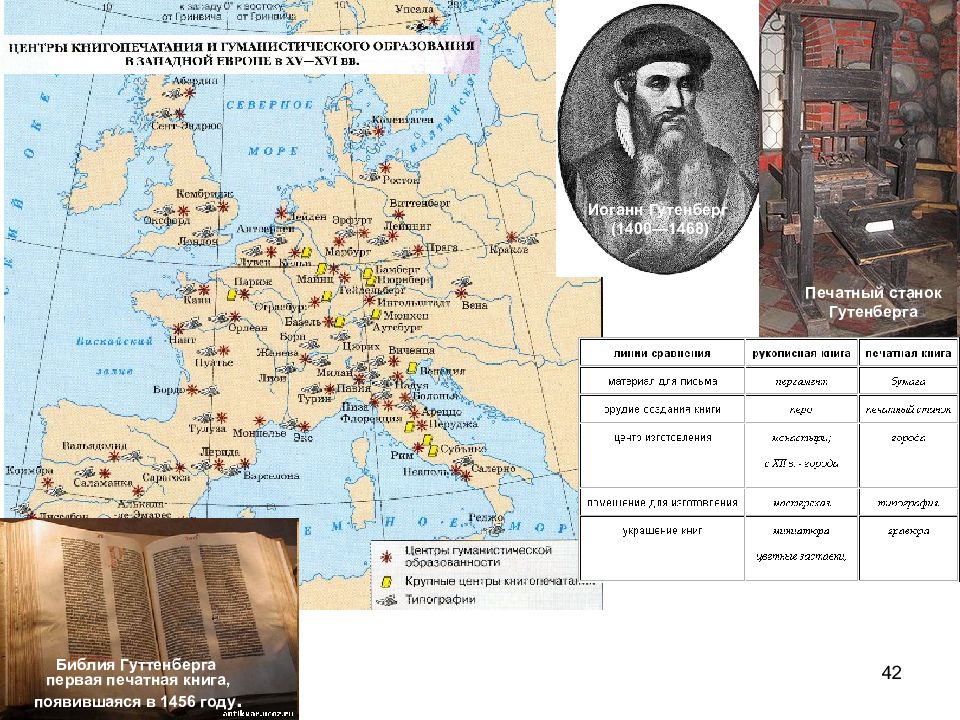

42 Библия Гуттенберга первая печатная книга, появившаяся в 1456 году. Иоганн Гутенберг (1400—1468) Печатный станок Гутенберга

Слайд 43

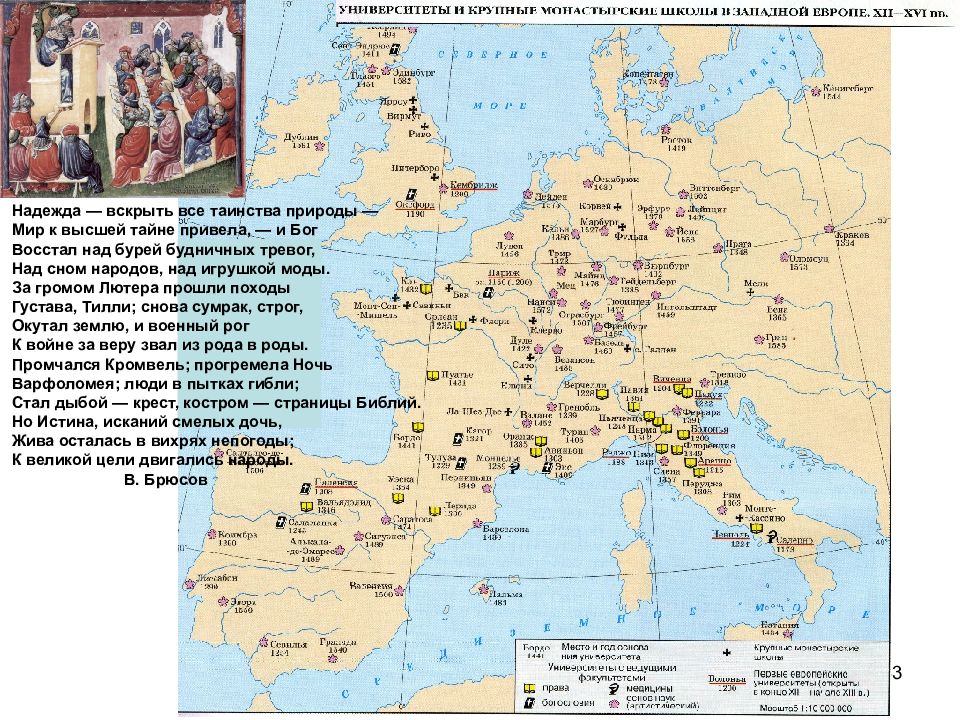

43 Надежда — вскрыть все таинства природы — Мир к высшей тайне привела, — и Бог Восстал над бурей будничных тревог, Над сном народов, над игрушкой моды. За громом Лютера прошли походы Густава, Тилли; снова сумрак, строг, Окутал землю, и военный рог К войне за веру звал из рода в роды. Промчался Кромвель; прогремела Ночь Варфоломея; люди в пытках гибли; Стал дыбой — крест, костром — страницы Библий. Но Истина, исканий смелых дочь, Жива осталась в вихрях непогоды; К великой цели двигались народы. В. Брюсов

Слайд 44

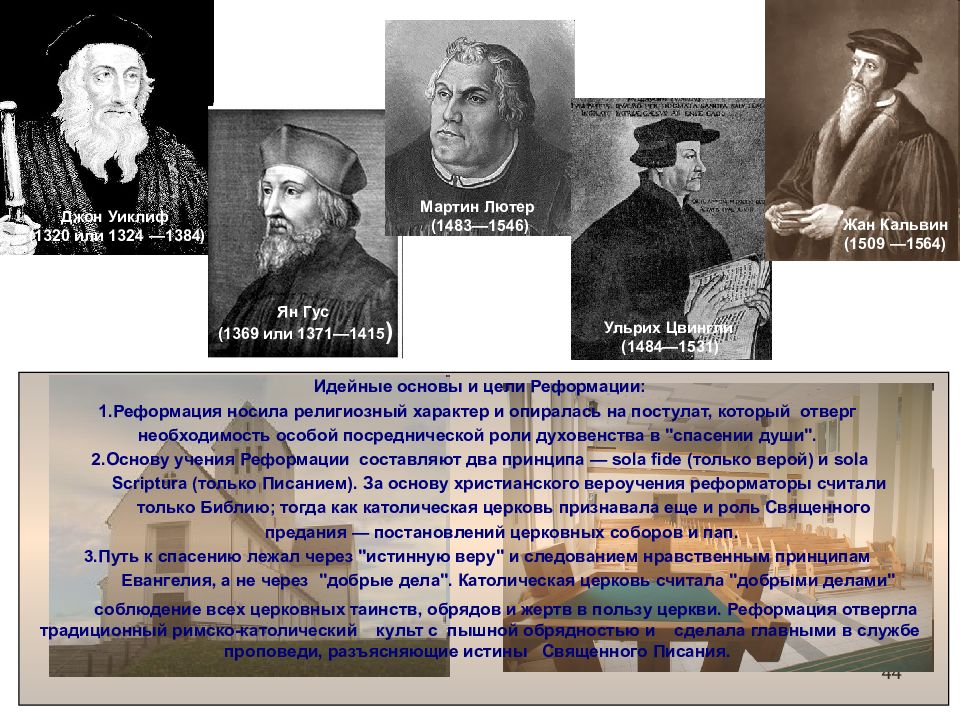

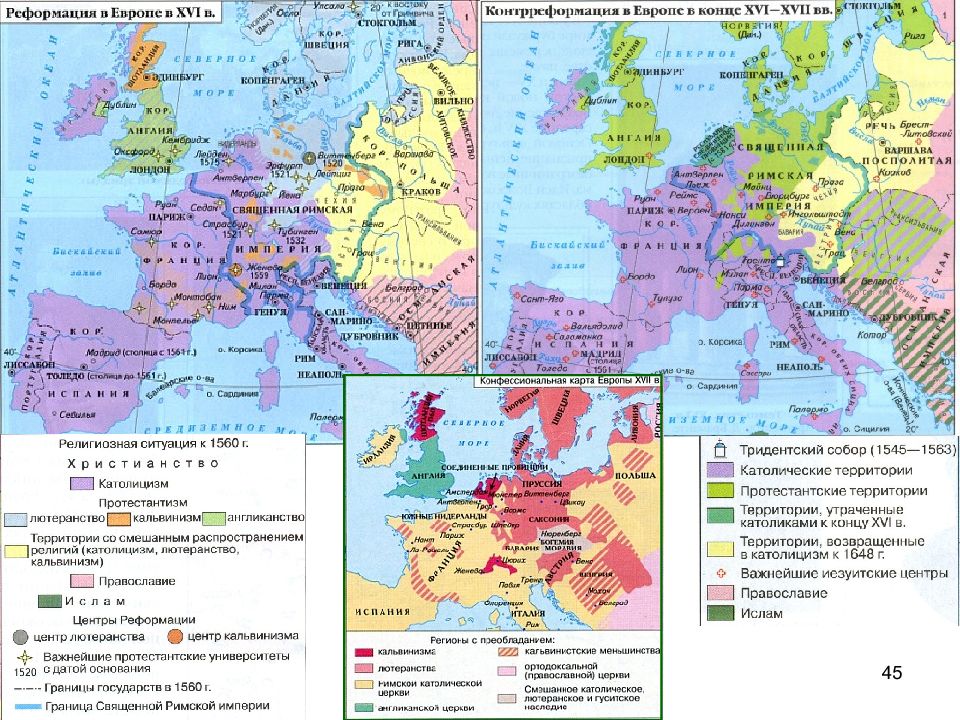

44 Джон Уиклиф (1320 или 1324 —1384) Ян Гус (1369 или 1371—1415 ) Мартин Лютер (1483—1546) Ульрих Цвингли (1484—1531) Жан Кальвин (1509 —1564) Идейные основы и цели Реформации: 1.Реформация носила религиозный характер и опиралась на постулат, который отверг необходимость особой посреднической роли духовенства в "спасении души". 2.Основу учения Реформации составляют два принципа — sola fide (только верой) и sola Scriptura (только Писанием). За основу христианского вероучения реформаторы считали только Библию; тогда как католическая церковь признавала еще и роль Священного предания — постановлений церковных соборов и пап. 3.Путь к спасению лежал через "истинную веру" и следованием нравственным принципам Евангелия, а не через "добрые дела". Католическая церковь считала "добрыми делами" соблюдение всех церковных таинств, обрядов и жертв в пользу церкви. Реформация отвергла традиционный римско-католический культ с пышной обрядностью и сделала главными в службе проповеди, разъясняющие истины Священного Писания.

Слайд 46

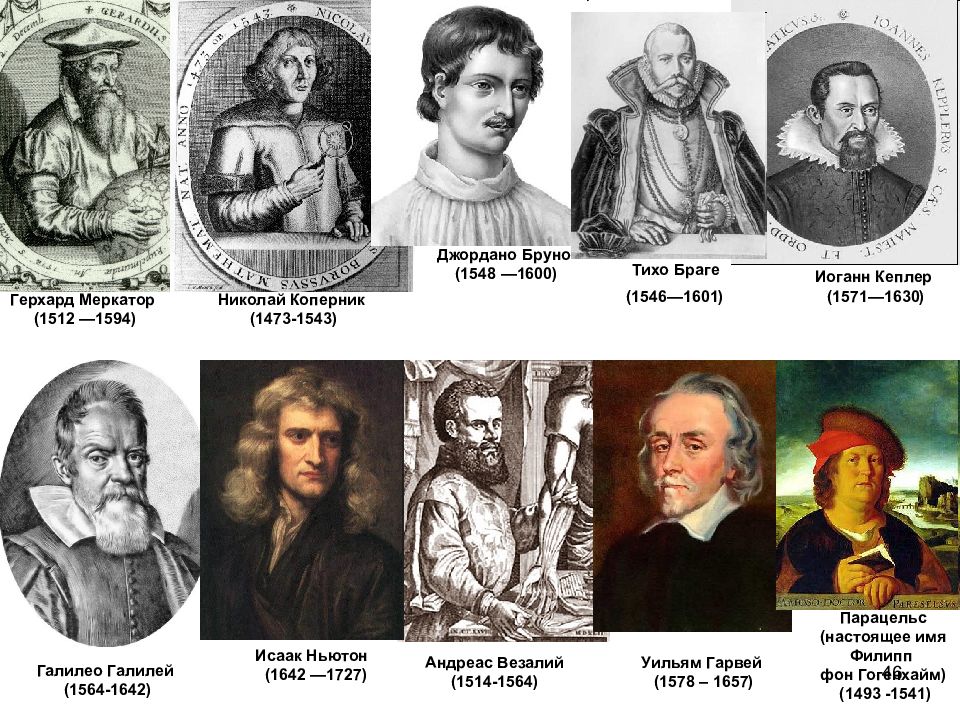

46 Герхард Меркатор (1512 —1594) Николай Коперник (1473-1543) Джордано Бруно (1548 —1600) Иоганн Кеплер (1571—1630) Тихо Браге (1546—1601) Галилео Галилей (1564-1642) Исаак Ньютон (1642 —1727) Андреас Везалий (1514-1564) Уильям Гарвей (1578 – 1657) Парацельс (настоящее имя Филипп фон Гогенхайм) (1493 -1541)

Слайд 47

47 Франсуа-Мари Аруэ Вольтер ( 1694—1778 ) Шарль Луи Монтескье (1689 —1755) Дени Дидро ( 1713—1784 ) Жан-Жак Руссо ( 1712—177 8 ) Жан Лерон Д’Аламбер ( 1717 —1783) Бенджамин Франклин ( 1706 —1790) Томас Джефферсон ( 1743 —1826 ) М. В. Ломоносов (1711—1765 ) Новиков Н. И. (1744- 1818) Иммануил Кант (1724—1804) Готфрид Вильгельм фон Лейбниц (1646—171 6) Иоганн Готфрид Гердер (1744—1803) Джамбаттиста Вико (1668-1744)

Слайд 48

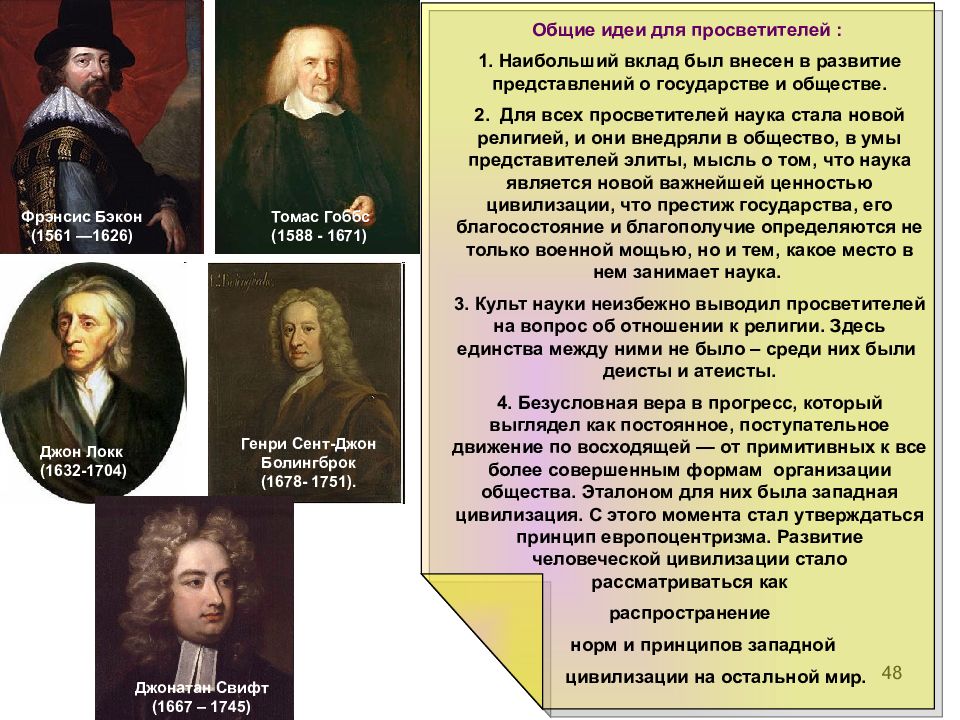

48 Фрэнсис Бэкон (1561 —1626) Общие идеи для просветителей : 1. Наибольший вклад был внесен в развитие представлений о государстве и обществе. 2. Для всех просветителей наука стала новой религией, и они внедряли в общество, в умы представителей элиты, мысль о том, что наука является новой важнейшей ценностью цивилизации, что престиж государства, его благосостояние и благополучие определяются не только военной мощью, но и тем, какое место в нем занимает наука. 3. Культ науки неизбежно выводил просветителей на вопрос об отношении к религии. Здесь единства между ними не было – среди них были деисты и атеисты. 4. Безусловная вера в прогресс, который выглядел как постоянное, поступательное движение по восходящей — от примитивных к все более совершенным формам организации общества. Эталоном для них была западная цивилизация. С этого момента стал утверждаться принцип европоцентризма. Развитие человеческой цивилизации стало рассматриваться как распространение норм и принципов западной цивилизации на остальной мир. Томас Гоббс (1588 - 1671) Джон Локк (1632-1704) Генри Сент-Джон Болингброк (1678- 1751). Джонатан Свифт (1667 – 1745)

Слайд 55

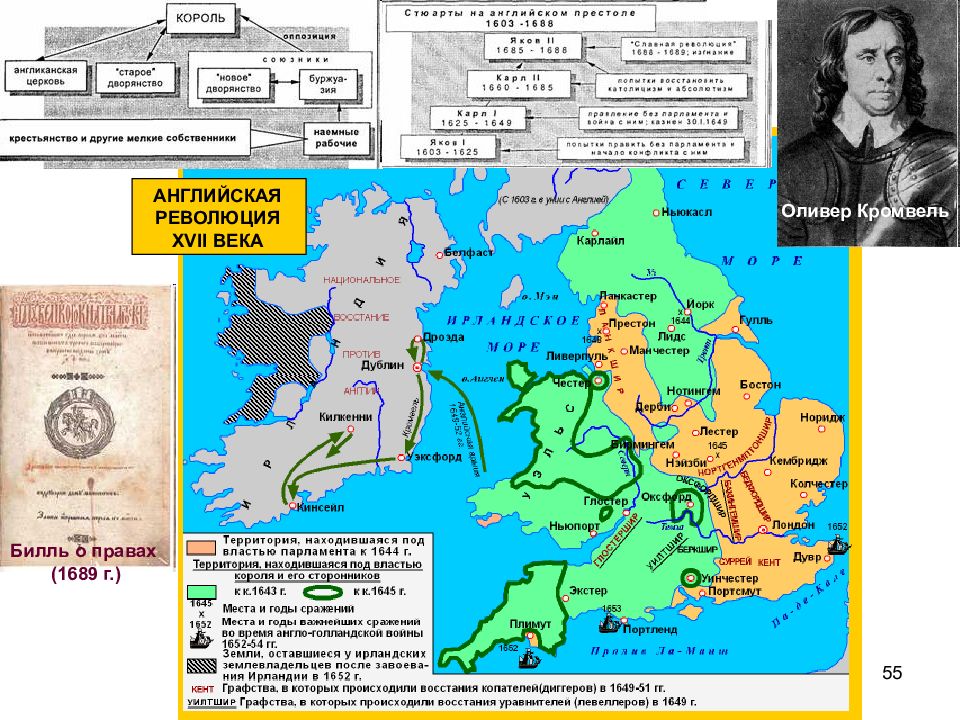

55 АНГЛИЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ XVII ВЕКА Оливер Кромвель Билль о правах (1689 г.)