Слайд 2: План лекции

Общая характеристика семейства Enterobacteriaceae. Возбудитель эшерихиозов, морфология, основные свойства. Эпидемиология, патогенез и клиника эшерихиозов. Лабораторная диагностика, лечение и профилактика. Возбудители шигеллеза, морфология, основные свойства. Патогенез, эпидемиология и клиника дизентерии. лабораторная диагностика, лечение и профилактика.

Слайд 3: Классификация энтеробактерий:

Отдел: Gracilicutes. Семейство: Enterobacteriaceae. Роды : а) патогенные: Shigella, Salmonella, Escherichia (патогенные, или диареегенные, варианты); б) условно-патогенные: Escherichia (условно-патогенные варианты), Klebsiella, Proteus.

Слайд 5: Общая характеристика энтеробактерий: морфологические свойства

Грамотрицательные палочки, эндоспору и макрокапсулу не образуют, преимущественно подвижные (перитрихи), беспорядочно располагающиеся в мазке _____________ Исключение: Макрокапсула постоянно (даже на простых средах) образуется клебсиеллами. Клебсиеллы и шигеллы – атрихи. Клебсиеллы – диплобактерии.

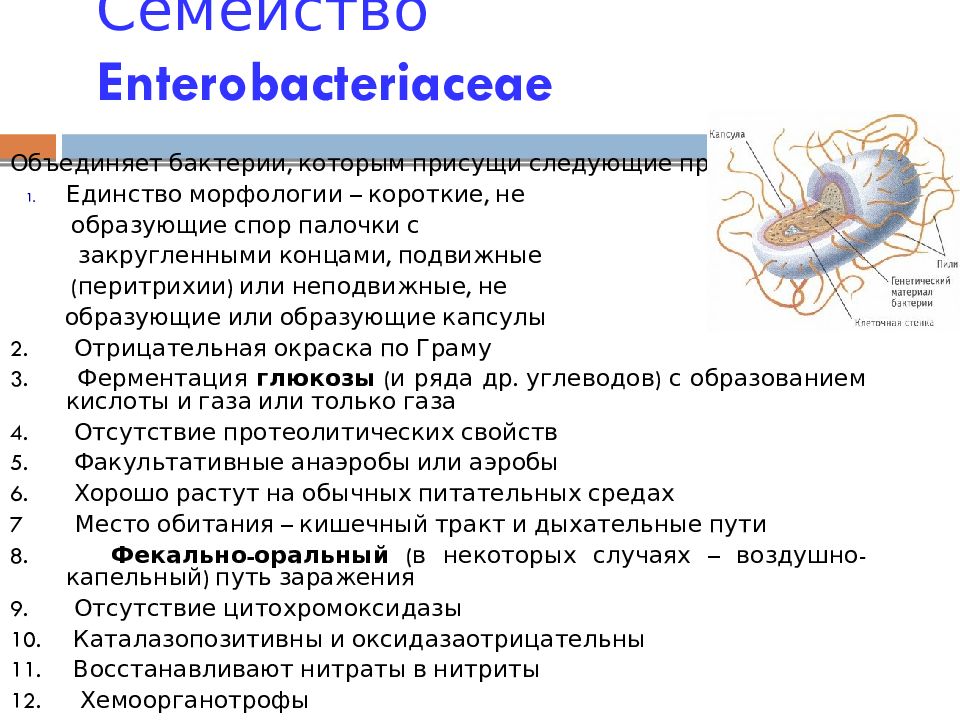

Слайд 6: Семейство Enterobacteriaceae

Объединяет бактерии, которым присущи следующие признаки: Единство морфологии – короткие, не образующие спор палочки с закругленными концами, подвижные ( перитрихии ) или неподвижные, не образующие или образующие капсулы 2. Отрицательная окраска по Граму 3. Ферментация глюкозы (и ряда др. углеводов) с образованием кислоты и газа или только газа 4. Отсутствие протеолитических свойств 5. Факультативные анаэробы или аэробы 6. Хорошо растут на обычных питательных средах 7 Место обитания – кишечный тракт и дыхательные пути 8. Фекально-оральный (в некоторых случаях – воздушно-капельный) путь заражения 9. Отсутствие цитохромоксидазы 10. Каталазопозитивны и оксидазаотрицательны 11. Восстанавливают нитраты в нитриты 12. Хемоорганотрофы

Слайд 8: Общая характеристика энтеробактерий: биохимические свойства

глюкоза + каталаза + оксидаза – ____________________ остальные биохимические признаки родо-, видо- и вариантоспецифичны.

Слайд 9: Общая характеристика энтеробактерий: серологические свойства

О-антиген – все виды Н-антиген – большинство видов К-антиген – некоторые виды Vi- антиген – Salmonella typhi __________________________ по О-, Н- и К-антигенам – десятки и даже сотни сероваров (у каждого из видов)

Слайд 10: Общая характеристика энтеробактерий : факторы патогенности

Эндотоксин Факторы инвазивности (жгутики, некоторые химические вещества), Факторы адгезии (пили, поверхностные белки клеточной стенки), Факторы агрессивности (обеспечивающие выживание бактерий в цитоплазме фагоцитов и в сыворотке крови), Белковые токсины (некоторые варианты эшерихий и шигелл).

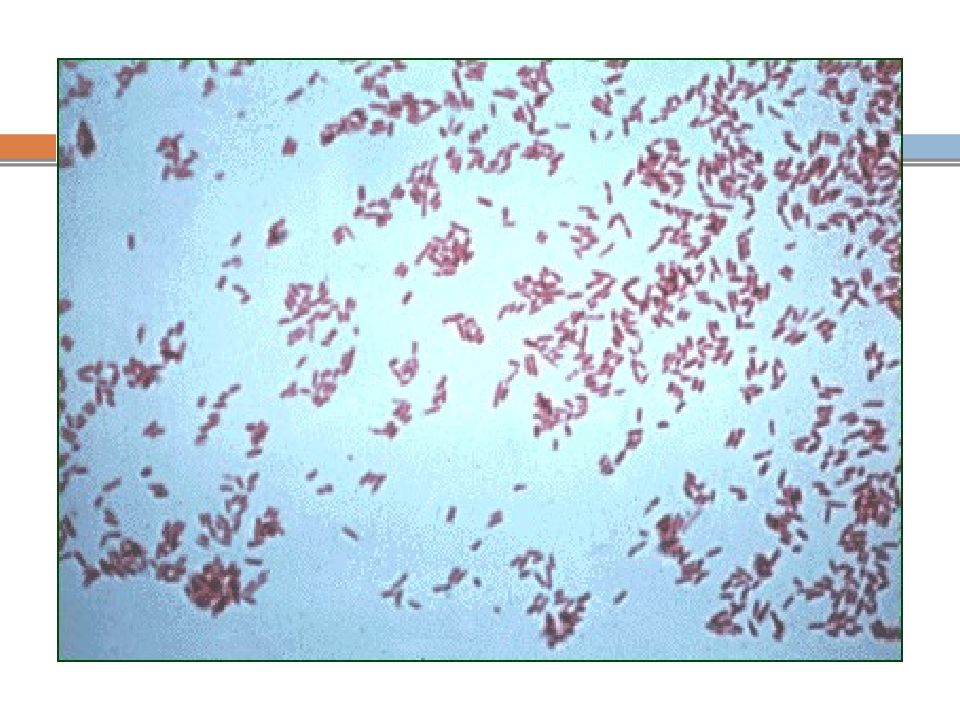

Слайд 12: Эшерихиозы

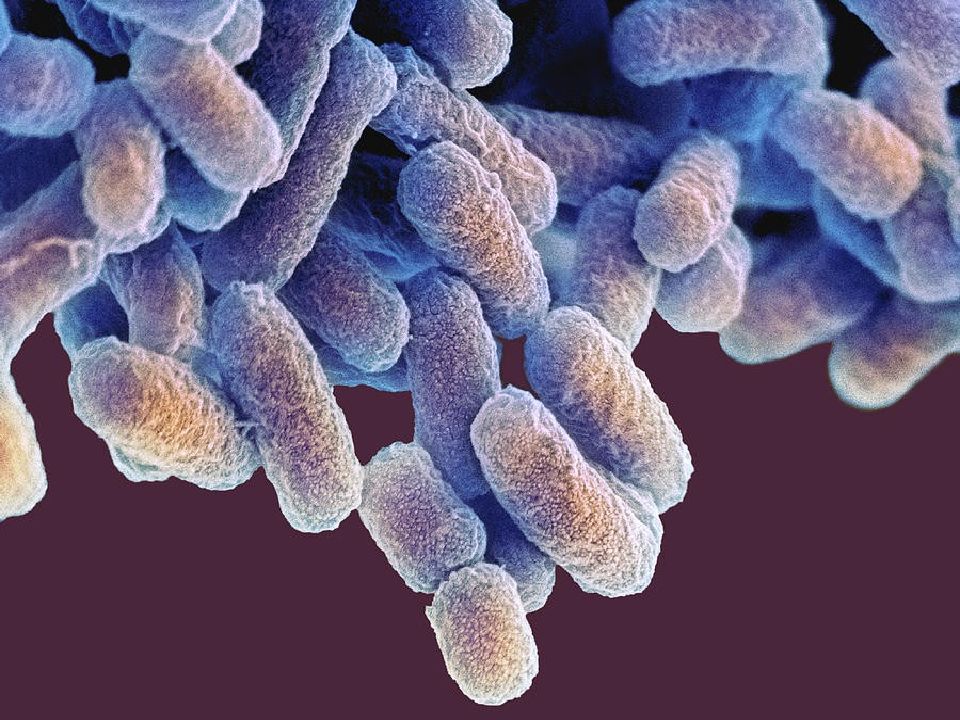

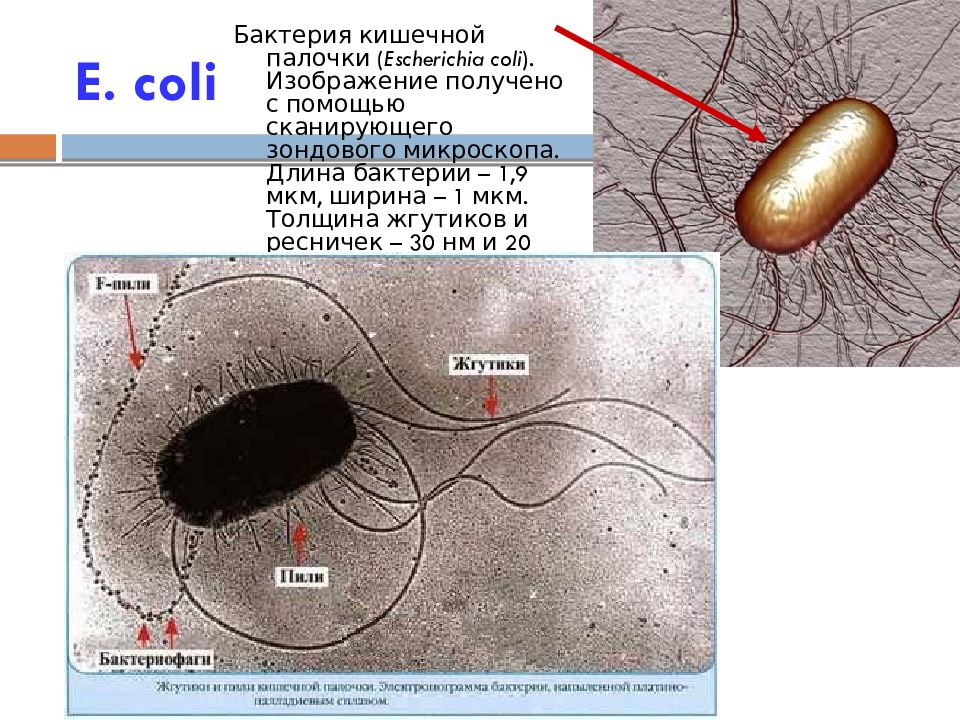

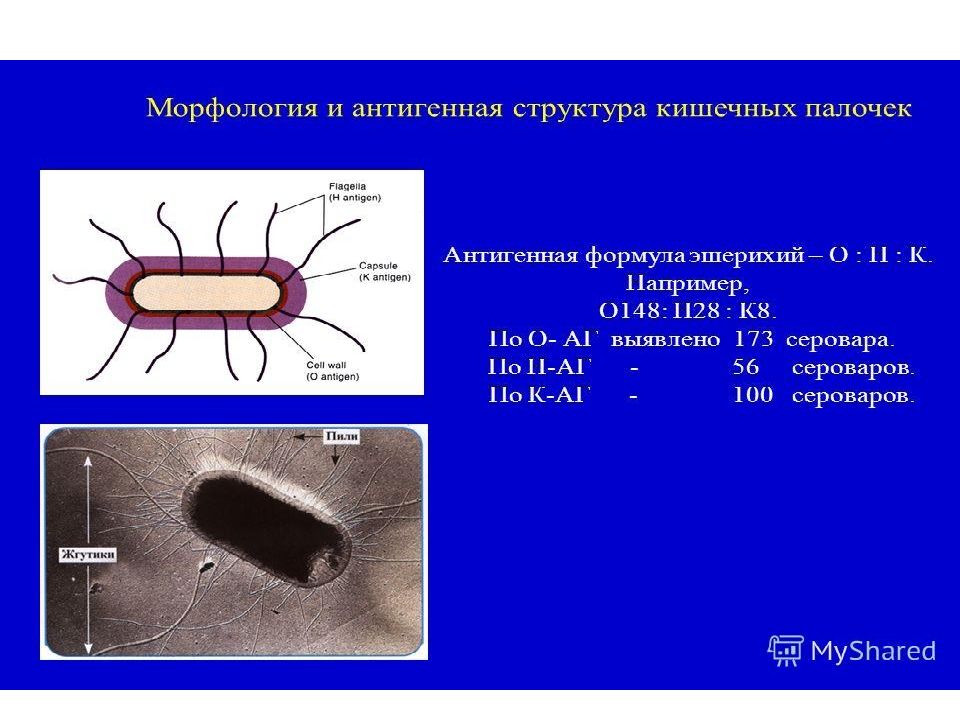

Основной представитель рода Escherichia – E. coli – был впервые обнаружен и выделен немецким педиатром Т. Эшерихом в 1885 г. Ключевые признаки этого рода: перитрихии (или неподвижные), грамотрицательные прямые палочки, размером1,1-1,5 х 2,0-6,0 мкм, спор не образуют. Ферментируют лактозу с образованием кислоты и газа. Каталазопозитивны и оксидазаотрицательны Эшерихии – основная аэробная микрофлора кишечника, вызывающие обширную группу заболеваний человека – под названием эшерихиозы. Основное медицинское значение имеет Кишечная палочка - E. coli. Жгутик кишечной палочки

Слайд 13: E. coli

Бактерия кишечной палочки ( Escherichia coli ). Изображение получено с помощью сканирующего зондового микроскопа. Длина бактерии – 1,9 мкм, ширина – 1 мкм. Толщина жгутиков и ресничек – 30 нм и 20 нм, соответственно

Слайд 14: E. coli

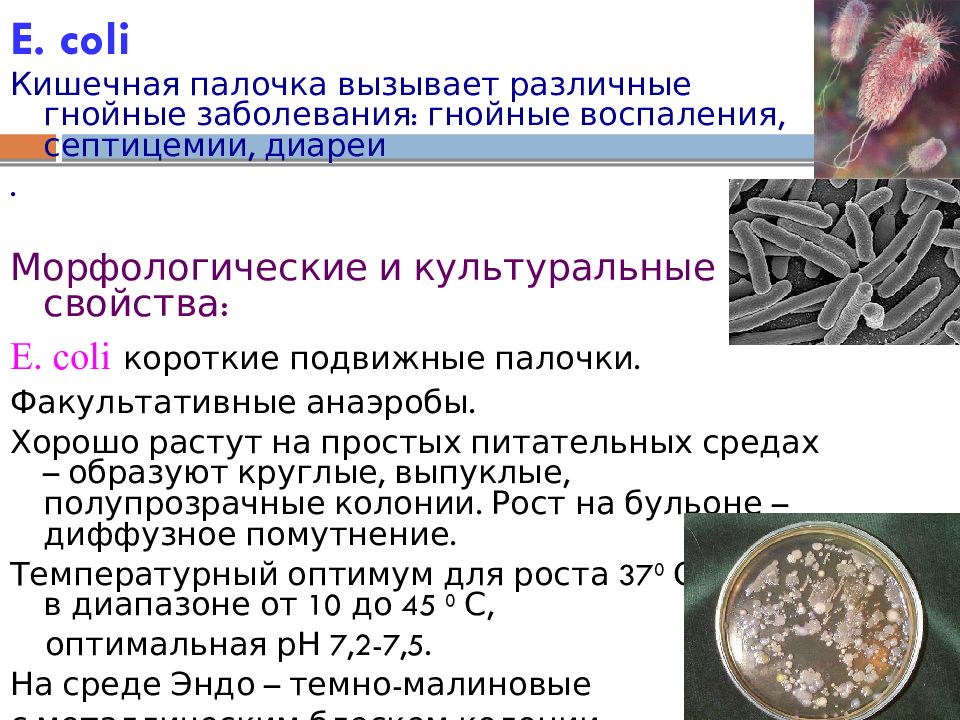

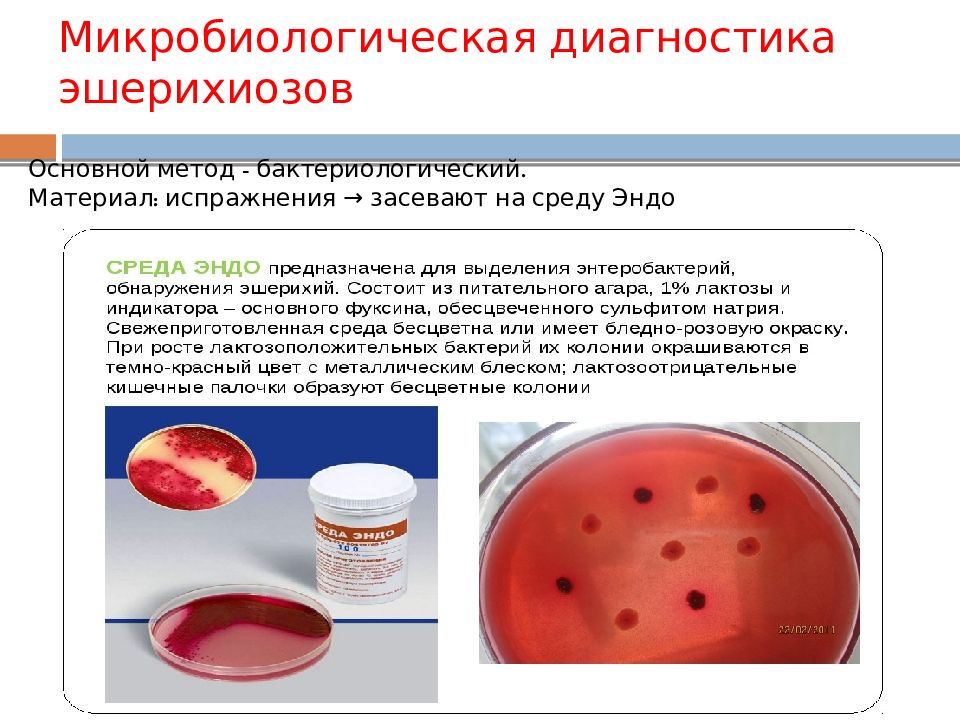

Кишечная палочка вызывает различные гнойные заболевания: гнойные воспаления, септицемии, диареи . Морфологические и культуральные свойства: E. coli короткие подвижные палочки. Факультативные анаэробы. Хорошо растут на простых питательных средах – образуют круглые, выпуклые, полупрозрачные колонии. Рост на бульоне – диффузное помутнение. Температурный оптимум для роста 37 0 С, растет в диапазоне от 10 до 45 0 С, оптимальная рН 7,2-7,5. На среде Эндо – темно-малиновые с металлическим блеском колонии.

Слайд 15: Культуральные признаки E.coli

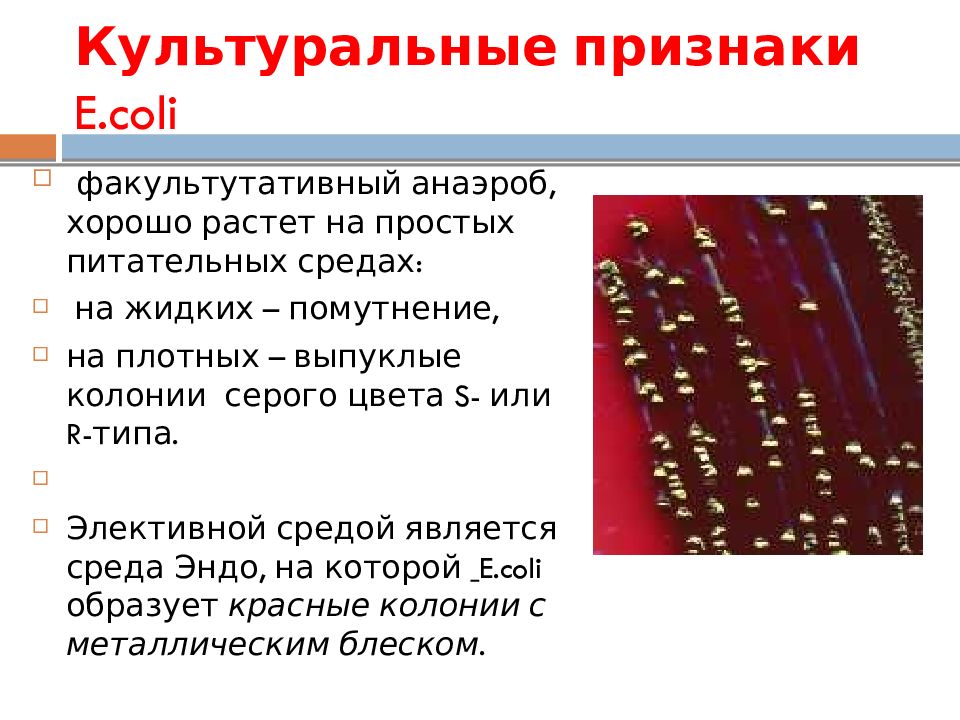

факультутативный анаэроб, хорошо растет на простых питательных средах: на жидких – помутнение, на плотных – выпуклые колонии серого цвета S - или R -типа. Элективной средой является среда Эндо, на которой E.coli образует красные колонии с металлическим блеском.

Слайд 16: E. coli

Кишечная палочка ферментирует с образованием кислоты и газа: глюкозу, лактозу, маннит, арабинозу, галактозу, образует индол, не образует H2S. Восстанавливает нитраты в нитриты, дает отрицательную – Фогеса-Проскауэра. Биохимические свойства:

Слайд 17: Биохимические признаки E.coli

Наиболее важным признаком является ее способность ферментировать лактозу. Встречаются и лактозонегативные штаммы.

Слайд 18: Серологические свойства:

О-антиген : липополисахарид (антигенную специфичность обуславливает полисахаридный компонент), термостабильный, серологическая классификация по О-антигену – ведущая, различают 173 серовара; К-антиген : поверхностный, образуется кислыми полисахаридами и, редко, протеинами, подразделяется на три группы ( L, В и А), различают 80 сероваров. Н-антиген : жгутиковый, термолабильный, различают 56 сероваров. При идентификации кишечной палочки определяют все антигены, которыми обладает данный штамм, например E. coli O 55: K 5: H 21.

Слайд 20

Факторы адгезии и колонизации: Обнаружено три варианта фактора колонизации: – они имеют фимбриальную структуру; - белок наружной мембраны. – фимбриальные структуры. Все они кодируются плазмидными генами. Помимо них описаны и другие факторы колонизации, в роли которых могут выступать также бактериальные липополисахариды. Факторы инвазии: С их помощью EIEC и EHEC, например, проникают в эпителиоциты кишечника, размножаются в них и вызывают их разрушение. Роль факторов инвазии выполняют белки наружной мембраны. Экзотоксины: Известно два типа экзотоксинов: -Цитотонины (стимулируют гиперсекрецию клетками кишечника жидкости, нарушают водно-солевой баланс, приводят к диарее). -Цитотоксины (обусловливают разрушение клеток эндотелия капилляров и стенки кишечника). Эндотоксины-липополисахариды: Являются причиной эндотоксикоза. E. coli Факторы патогенности диареегенных E. coli :

Слайд 21: Инфекции, вызываемые эшерихиями : эпидемиология

Источник инфекции человек (в том числе – аутоинфекция) животные (установить их в этом качестве затруднительно) Механизм передачи фекально-оральный (диареегенные) Путь: алиментарный,водный,контактный

Слайд 22

Естественная восприимчивость к эшерихиозам достаточно высокая, однако она варьирует в разных возрастных группах населения. Перенесённое заболевание оставляет нестойкий группоспецифический иммунитет. Заболевание распространено повсеместно. Патогенез Эшерихиозы

Слайд 23

По этиологическим признакам: энтеропатогенные (ЭПКП), энтеротоксигенные (ЭТКП), энтероинвазивные (ЭИКП), энтерогеморрагические (ЭГКП), энтероадгезивные (ЭАКП). По форме заболевания: гастроэнтеритические, энтероколитические, гастроэнтеро-колитические, генерализованные (коли-сепсис, менингиты, пиелонефриты, холециститы). По тяжести течения: лёгкие, средней тяжести, тяжёлые. Эшерихиозы Клиническая классификация эшерихиозов, разделяет их на следующие группы:

Слайд 24: Энтеропатогенные эшерихии (ЭПКП; 026, 055, 0111)

Вызывают колиэнтериты у детей. Разрушают микроворсинки и повреждают апикальную часть эпителия тонкой кишки. Входные ворота – тонкая кишка. Вызывают диарею у детей 1 года жизни. Серовары: О 26, О 55, О 111.

Слайд 25: Энтеротоксигенные эшерихии (ЭТКП; О1, О15, О148)

Вызывают холероподобные заболевания у детей и взрослых. Это связано с белковыми энтеротоксинами: термолабильный ( = аналог холерного токсина) и термостабильный токсины. Входные ворота - тонкая кишка. Заболевания - диарея путешественников, холероподобная диарея у детей и взрослых. Серовары: О 25, О 124, О 144.

Слайд 26: Энтероинвазивные эшерихии (ЭИКП; 0124, 0144 )

Факторы патогенности : факторы инвазии - поверхностные белки, кодируемые большой плазмидой, определяющие инвазию ЭИКП в клетки эпителия толстой кишки с последующим разрушением эпителия. Входные ворота – толстая кишка. Вызывают дизентериеподобное заболевание (стул с небольшой примесью крови). Серовары: О 25, О 152, О 164.

Слайд 27: Энтерогеморрагические эшерихии (ЭГКП; О157)

Факторы патогенности: пили, шигаподобные токсины, разрушающие эндотелий мелких кровеносных сосудов; белок наружной мембраны интимин, кодируемый хромосомным геном. Входные ворота - толстая кишка. Вызывают геморрагический колит(диарея с примесью крови); гемолитико-уремический синдром. Серовары: О 157, О 126, О 111.

Слайд 28: Энтероадгезивные эшерихии (ЭАКП, )

Не образуют цитотоксин, не проникают в клетки эпителия и не имеют плазмидного фактора адгезии. Вызывают развитие поражений мочеполовой системы.

Слайд 29: Эшерихиозы

Инфекции мочевыводящих путей - полиморфная группа поражений, включающая бессимптомную бактериурию, циститы и острый пиелонефрит. Клинически проявляются дизурией, частыми позывами на мочеиспускание, болями в боковых и нижних отделах живота, лихорадкой, реже тошнотой и рвотой. Уропатогенные эшерихии вызывают более 30% госпитальных поражений, обычно происходят из микрофлоры кишечника. • Клинически бактериемии, вызванные Escherichia coli, не имеют особых патогномоничных признаков. У новорождённых наиболее часто отмечают нарушения терморегуляции, анорексию, респираторный дистресс синдром, апноэ, рвоту, диарею, желтуху, увеличение печени и селезёнки. У взрослых - лихорадку, спутанность сознания, судороги, артериальную гипотёнзию, олиго- и анурию, респираторный дистресс-синдром. • Менингит. Клинические проявления: лихорадка, сонливость, рвота, диарея, респираторный дистресс-синдром, желтуха и менингеальные симптомы. Летальность достигает 12% у новорождённых, родившихся после физиологических родов, и 35% у новорождённых, относящихся к группе риска. У 20-50% выживших отмечают остаточные неврологические расстройства. • Инфекции респираторного тракта (пневмония, плеврит, абсцесс лёгкого). Возбудители могут относиться как к патогенным, так и непатогенными штаммам кишечной палочки. Практически всегда носят оппортунистический характер и развиваются лишь у пациентов с иммунодефицитными состояниями. • У новорождённых (в первую очередь, недоношенных) и детей первых месяцев жизни возможно развитие колибациллярного сепсиса с симптоматикой инфекционно-токсического шока или множественных очагов воспаления в различных органах (пневмония, менингит, инфекция мочевыводящих путей, эндокардит, артрит, остеомиелит и т.д.). Прогноз болезни, даже при современных методах лечения, серьёзный (летальность - 50-85%).

Слайд 30: ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА

Используются методы - бактериоскопический, бактериологический, серологический, биологическая проба ( кератоконъюнктивальная). Материалом для исследования является: испражнения, рвотные массы, гной, отделяемое слизистой оболочки зева и носа, кровь, от трупов - содержимое кишечника, кровь, материал из селезенки, легких и др органов. Подлежат исследованию промывные воды, смывы рук обслуживающего персонала, воздух палат, медикаменты, применяемые внутрь, остатки пищи.

Слайд 31: Микробиологическая диагностика эшерихиозов

Основной метод - бактериологический. Материал: испражнения → засевают на среду Эндо ↓

Слайд 35

Выбирают не менее 10 колоний красного цвета с металлическим блеском и ставят реакцию агглютинации на стекле с О-сыворотками. ↓ Определяют вид чистой культуры ↓ Определяют биохимические признаки (оксидазоотрицательные, ферментирующие глюкозу и лактозу до кислоты и газа, образующие индол, не образующие H 2 S)

Слайд 36: Лечение эшерихиозов

антибиотики тетрациклинового ряда, цефалоспорины последних поколений, фторхинолон, хлорамфеникол, для предупреждения развития грибков в ЖКТ параллельно назначают антимикотики, например, нистатин; при непереносимости антибиотиков или детям до года назначают коли-протейный бактериофаг. Для восстановления нормальной микрофлоры ЖКТ после применения антибиотиков или одновременно с ними рекомендуется назначать эубиотики : бифидумбактерин, лактобактерин, колибактерин и др.

Слайд 37: Профилактика эшерихиозов

Специфической профилактики нет. В экстренных случаях всем контактировавшим с больным назначают: - коли-протейный бактериофаг, - эубиотики: бифидумбактерин, лактобактерин, колибактерин и др.

Слайд 39: Шигеллезы

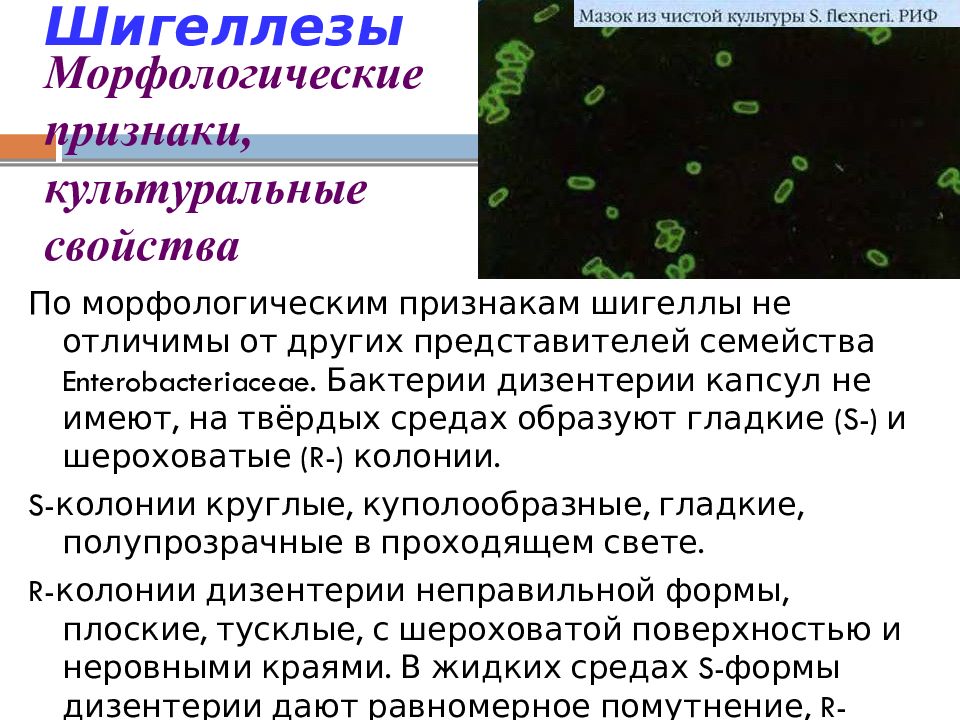

По морфологическим признакам шигеллы не отличимы от других представителей семейства Enterobacteriaceae. Бактерии дизентерии капсул не имеют, на твёрдых средах образуют гладкие (S-) и шероховатые (R-) колонии. S-колонии круглые, куполообразные, гладкие, полупрозрачные в проходящем свете. R-колонии дизентерии неправильной формы, плоские, тусклые, с шероховатой поверхностью и неровными краями. В жидких средах S-формы дизентерии дают равномерное помутнение, R-формы образуют придонный осадок, среда остаётся прозрачной. Морфологические признаки, культуральные свойства

Слайд 40

Шигеллы относительно устойчивы к факторам внешней среды и способны длительно сохраняться на предметах домашнего обихода, в воде они сохраняют свою жизнеспособность до двух-трех недель, а в высушенном и замороженном состоянии - до нескольких месяцев. Высокие же температуры, наоборот, способствуют быстрой их гибели: при температуре +60°С - в течение 10 мин, а при кипячении - мгновенно. Достаточно высокую чувствительность шигеллы проявляют к дезинфицирующим средствам, ультрафиолетовым и прямым солнечным лучам. Резистентность

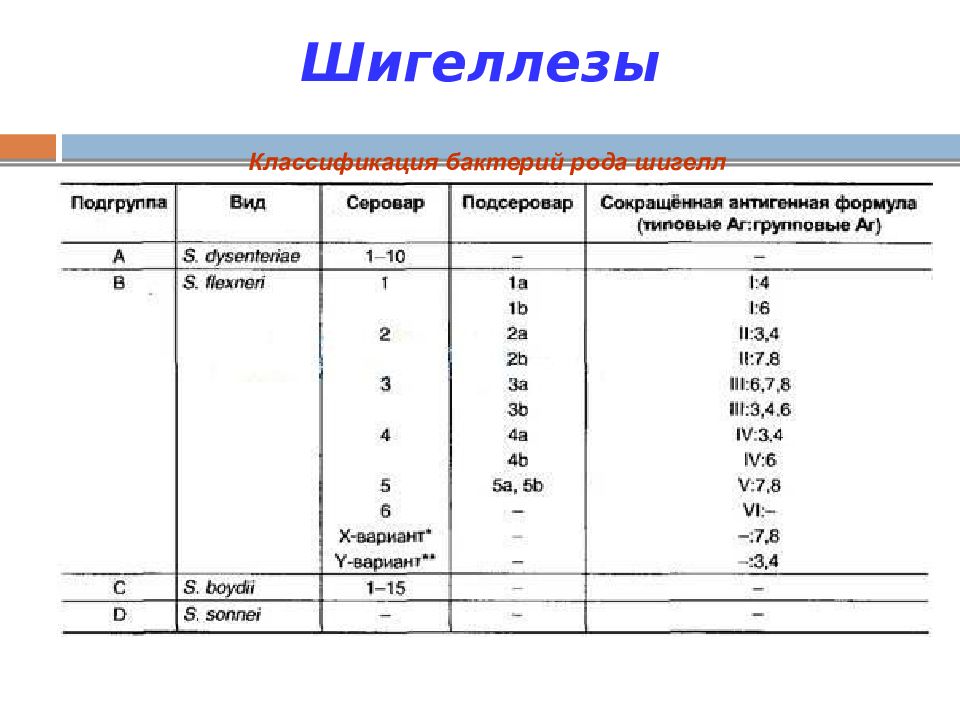

Слайд 41: Международная классификация шигелл

Shigella dysenteriae (серогруппа А) Shigella flexneri (серогруппа В) Shigella boydii (серогруппа С) Shigella sonnei (серогруппа D )

Слайд 42

По сравнению с прочими кишечными бактериями биохимически шигеллы инертны. Все шигеллы не образуют H2S и не ферментируют лактозу на агаре Клиглера. Образование индола вариабельно (его образует более половины штаммов S. dysenteriae, S. flexneri и S. boydii). В некоторых случаях определение свойств бактерий на минимальном дифференцирующем ряду может дать ориентировочные представления и о видовой принадлежности. Подгруппа А. Наименьшей ферментативной активностью обладает S. dysenteriae (палочка Григорьева-Шига-Крузе). Бактерии ферментируют лишь глюкозу без газообразования. Поскольку они не разлагают маннит, а другие виды его ферментируют, они также известны как маннит-негативные шигеллы. Подгруппа В. S. flexneri (палочка Флекснера) не ферментирует лактозу, дульцит и ксилозу; почти все палочки образуют индол. Бактерии 6-й серологической группы (также известные как шигеллы Манчестер и Ньюкасл) образуют небольшое количество газа при ферментации глюкозы и других сбраживаемых углеводов. Подгруппа С. Весьма сходной биохимической активностью обладают и S. boydii, но они также ферментируют ксилозу, дульцит и арабинозу (обычно в первые 24 ч). Некоторые шигеллы Бойда также способны ферментировать мальтозу (на 6-20-е сутки), что имеет практическое значение при идентификации культур. Подгруппа Д. S. sonnei не ферментируют сорбит и дульцит, не образуют индол, но расщепляют ксилозу и арабинозу, что сближает их с шигеллами Бойда. Отличительная особенность — способность расти при 45 С, ферментировать рамнозу, а также лактозу и сахарозу в более поздние сроки. Биохимические свойства

Слайд 43: Дифференциально-диагностические признаки

отсутствие газообразования при ферментации глюкозы, отсутствие продукции сероводорода, отсутствие ферментации лактозы в течение 48 часов.

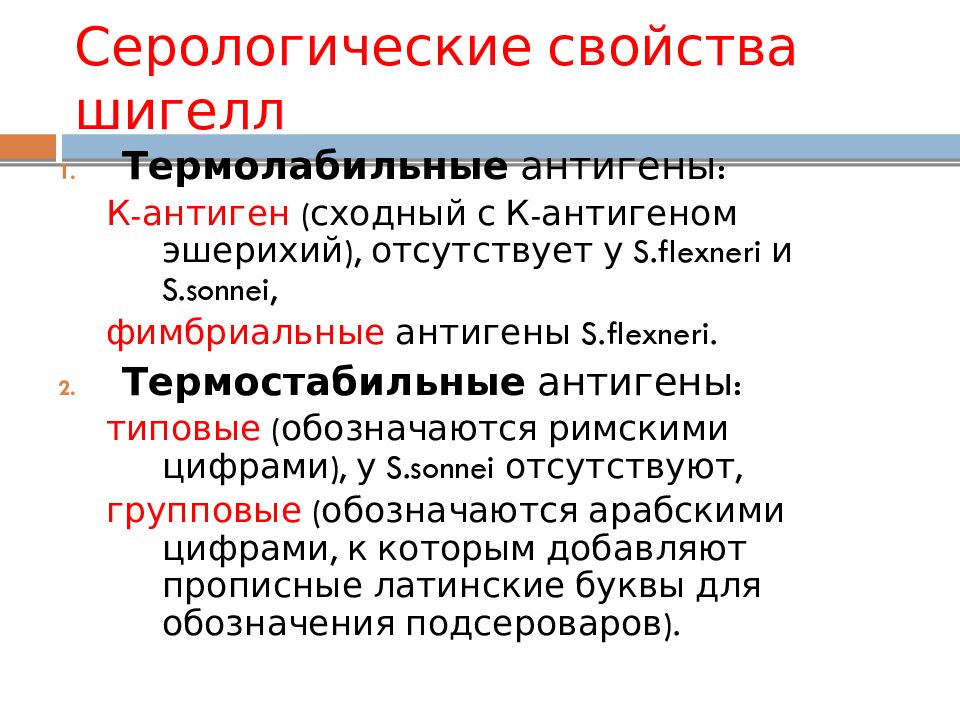

Слайд 44: Серологические свойства шигелл

Термолабильные антигены: К-антиген (сходный с К-антигеном эшерихий), отсутствует у S. flexneri и S. sonnei, фимбриальные антигены S. flexneri. Термостабильные антигены: типовые (обозначаются римскими цифрами), у S. sonnei отсутствуют, групповые (обозначаются арабскими цифрами, к которым добавляют прописные латинские буквы для обозначения подсероваров).

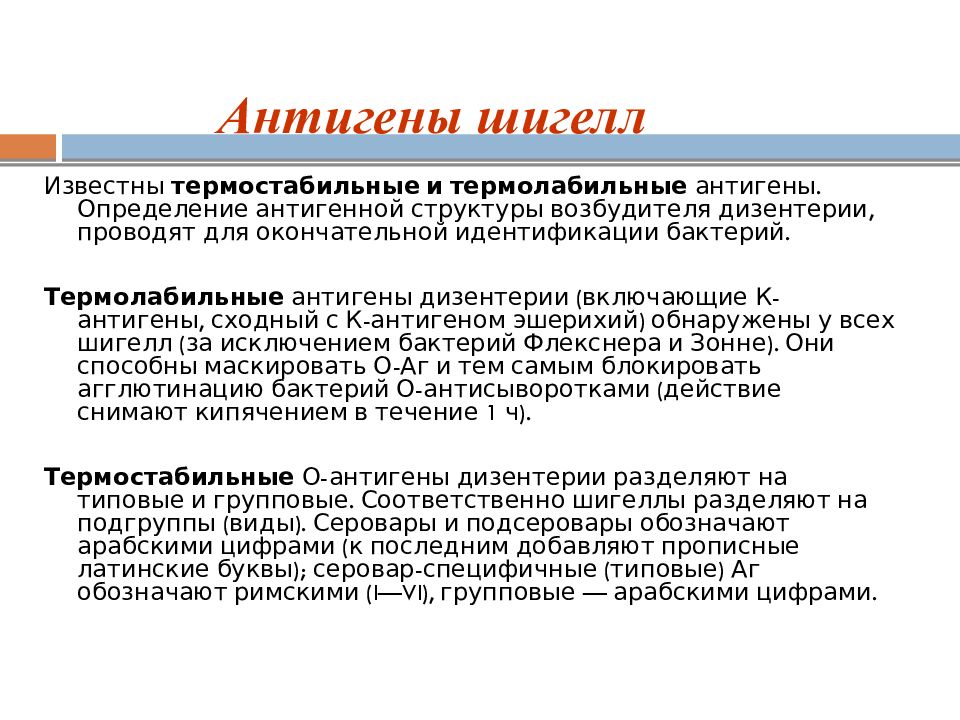

Слайд 45

Известны термостабильные и термолабильные антигены. Определение антигенной структуры возбудителя дизентерии, проводят для окончательной идентификации бактерий. Термолабильные антигены дизентерии (включающие К-антигены, сходный с К-антигеном эшерихий) обнаружены у всех шигелл (за исключением бактерий Флекснера и Зонне). Они способны маскировать О-Аг и тем самым блокировать агглютинацию бактерий О-антисыворотками (действие снимают кипячением в течение 1 ч). Термостабильные О-антигены дизентерии разделяют на типовые и групповые. Соответственно шигеллы разделяют на подгруппы (виды). Серовары и подсеровары обозначают арабскими цифрами (к последним добавляют прописные латинские буквы); серовар-специфичные (типовые) Аг обозначают римскими (I—VI), групповые — арабскими цифрами. Антигены шигелл

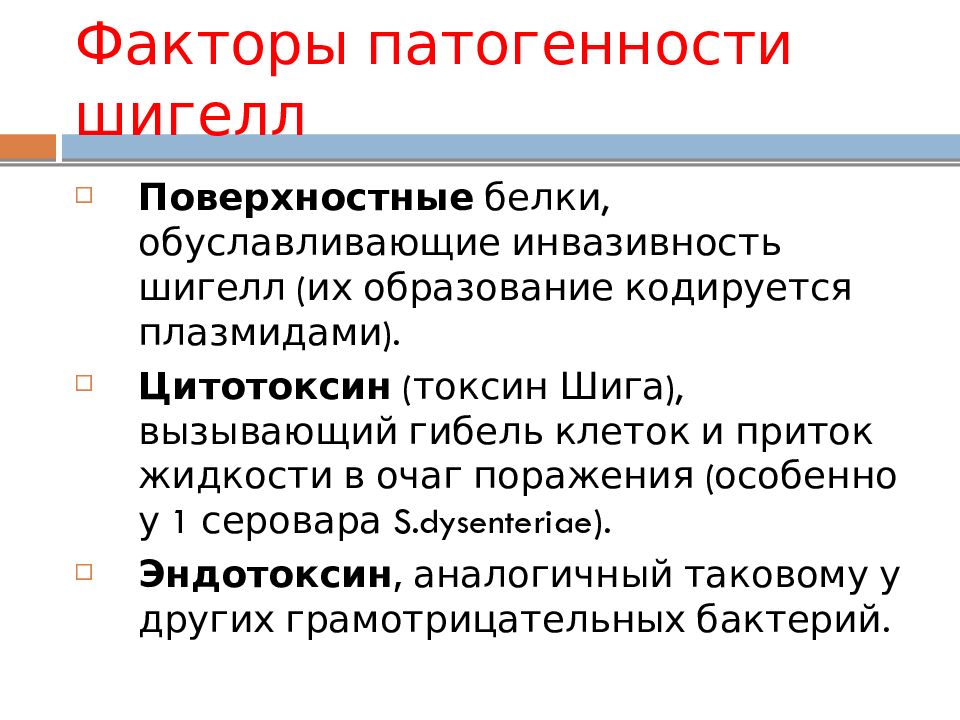

Слайд 46: Факторы патогенности шигелл

Поверхностные белки, обуславливающие инвазивность шигелл (их образование кодируется плазмидами). Цитотоксин (токсин Шига), вызывающий гибель клеток и приток жидкости в очаг поражения (особенно у 1 серовара S. dysenteriae ). Эндотоксин, аналогичный таковому у других грамотрицательных бактерий.

Слайд 48: Шигеллезы

Цитотоксин шигелл. Токсин Шига Цитотоксин (токсин Шига) состоит из двух компонентов. Компонент А вызывает необратимое нарушение синтеза белка и гибель клетки; компонент В обусловливает связывание токсина с клеточным рецептором на поверхности микроворсинок клеток. Токсин нарушает синтез белка, всасывание Na+ и воды, вызывает гибель клеток и приток жидкости в очаг поражения. Также он проявляет гемолитическую активность in vitro, что иногда используют для его идентификации. Определённая роль принадлежит эндотоксину, проявляющему весь спектр активности, характерный для эндотоксинов грамотрицательных бактерий.

Слайд 49: Бактериальная дизентерия: эпидемиология

Источник инфекции – человек (больной или бактерионоситель) Входные ворота: слизистая оболочка толстой кишки Механизм (пути) передачи инфекции – фекально-оральный алиментарный водный контактный (контактно-бытовой)

Слайд 50: Бактериальная дизентерия: патогенез

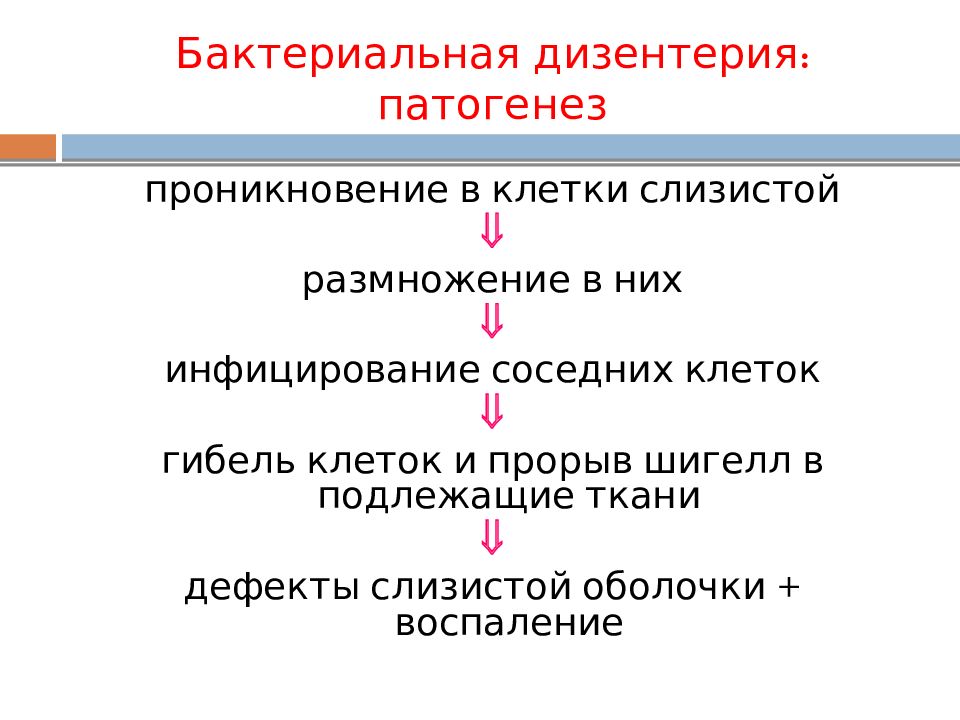

проникновение в клетки слизистой размножение в них инфицирование соседних клеток гибель клеток и прорыв шигелл в подлежащие ткани дефекты слизистой оболочки + воспаление

Слайд 51: Клинические проявления дизентерии

Бактериальная дизентерия может протекать вариабельно — от бессимптомной инфекции до тяжёлых поражений с лихорадкой, ознобом, болями в животе, тенезмами, диареей с кровью и слизью и т.д.. Продолжительность инкубационного периода дизентерии составляет 1-7 сут (чаще 1-2 дня). Первоначально стул частый (10-25 дефекаций в день), однако вскоре становится более редким. Он содержит большое количество слизи и крови, а в более поздний период и гноя. Характерно отделение последней порции, состоящей из слизи («ректальный плевок»). Типичны катаральные, катарально-геморрагические, реже катарально-язвенные поражения кишечника. В выраженных случаях дизентерии происходят нарушения всех видов обмена. Наиболее распространённые осложнения — кишечные кровотечения; реже возникают прободение кишечника, пери- и парапроктиты, выпадение прямой кишки. Ранее тяжёлые случаи сопровождались гибелью 10-15% больных, однако совершенствование методов терапии, а также смена основных возбудителей способствовали снижению летальности— в настоящее время она колеблется в пределах 0-1%.

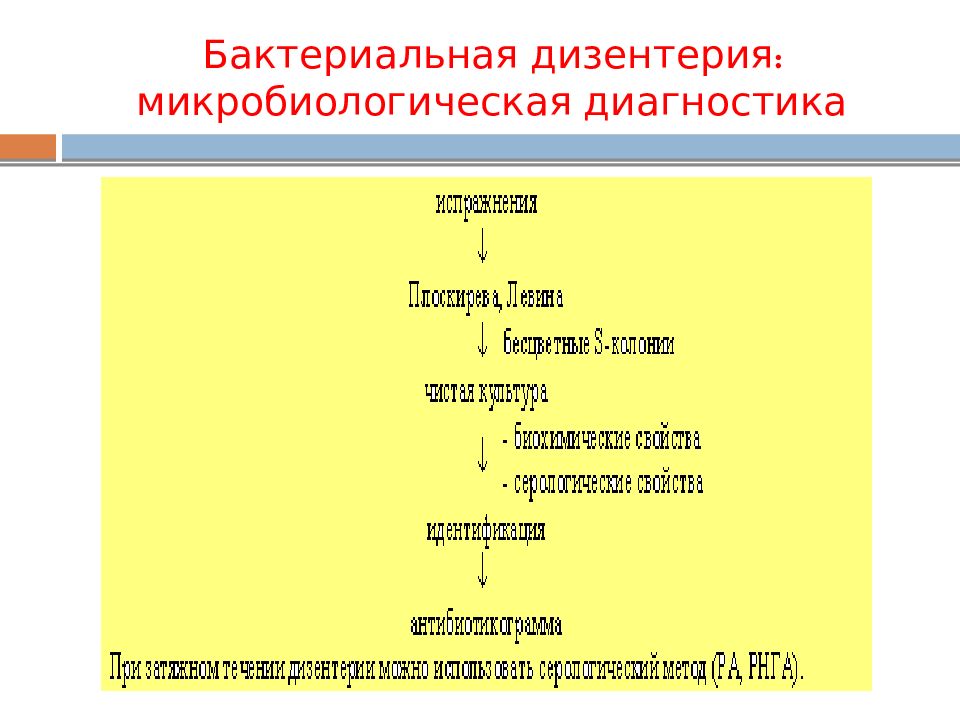

Слайд 52: ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА

Используемые методы: экспресс-диагностика, бактериоскопический, бактериологический, биологический, серологические, колициногенотипирование. Материал : испражнения, фрагменты толстого кишечника при исследовании трупного материала, кровь, комочки слизи и гноя.

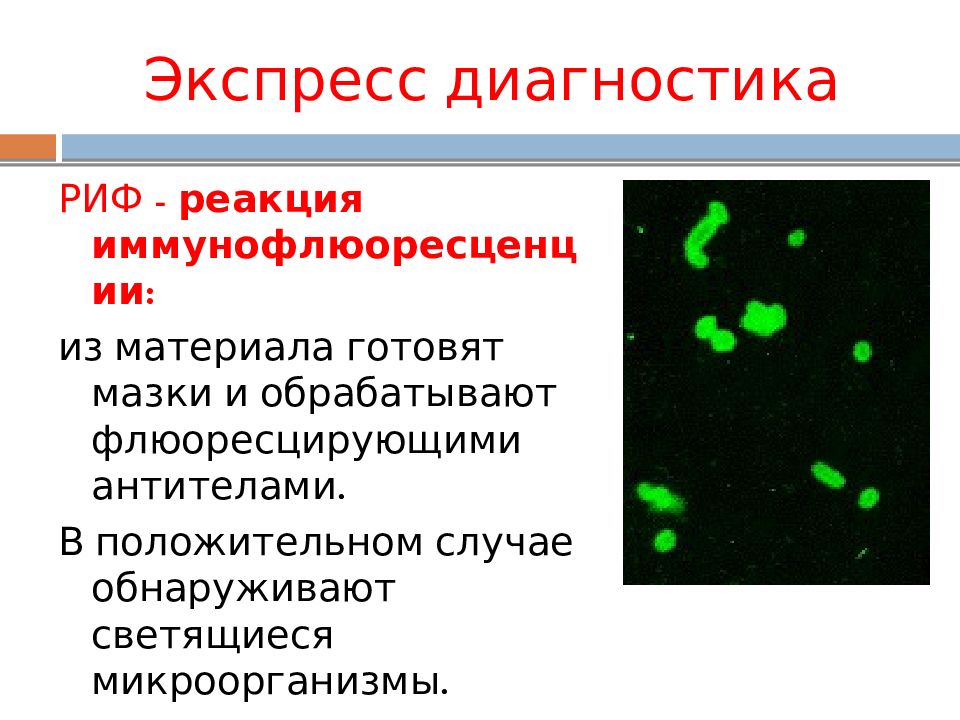

Слайд 54: Экспресс диагностика

РИФ - реакция иммунофлюоресценции: из материала готовят мазки и обрабатывают флюоресцирующими антителами. В положительном случае обнаруживают светящиеся микроорганизмы.

Слайд 56: Бактериальная дизентерия: профилактика

Неспецифическая – общая для всех кишечных инфекций Специфическая – дизентерийный бактериофаг (экстренная профилактика)

Последний слайд презентации: ВОЗБУДИТЕЛИ эшерихиозов и шигеллезов: Бактериальная дизентерия: этиотропная терапия

тяжелые формы – антибиотики по результатам антибиотикограммы, дизентерийный бактериофаг, фторхинолоны, легкие формы – антибиотики не применяются, т.к. они могут вызывать дисбактериоз, который утяжеляет патологический процесс и нарушает восстановительные процессы в слизистой оболочке толстой кишки) для коррекции микрофлоры пробиотики.