Первый слайд презентации: Введение в курс патофизиологии. Общая нозология

Подготовил: Ырысбаев Э. Ошский Государственный Университет Кафедра общей,клинической биохимии и патофизиологии

Слайд 2: План практического занятия

Предмет и задачи патологической физиологии Место среди других наук, значение для клиники Основные разделы патологической физиологии: общая нозология, типовые патологические процессы, патологическая физиология систем организма. Их характеристика. Основные этапы истории патофизиологии. Ведущая роль отечественных ученых в развитии патологической физиологии. Методы патофизиологии. Значение эксперимента. Основные понятия общей нозологии. Реактивность и резистентность. Определение понятий. Виды, формы реактивности, их характеристика. Факторы, определяющие реактивность: роль генотипа, возраста, пола, конституции. Значение анатомо-физиологических систем (нервной, эндокринной, иммунной и др.), их функционального состояния и особенностей обмена веществ в механизмах формирования реактивности

Слайд 3: Определение патологической физиологии

Патофизиология (от греч. pathos - болезнь, страдание и logos - учение, наука) - основная интегративная фундаментальная медикобиологическая наука, изучающая наиболее общие закономерности возникновения, развития и исхода заболеваний. (В.В. Новицкий) Патофизиология –это наука о жизнедеятельности больного организма человека, которая изучает причины, общие механизмы развития, исходы и принципы коррекции болезни, механизмы выздоровления.( А.И.Воложин ) Патофизиология- это наука о причинах возникновения, механизмах развития и исходах патологических процессов, основным методом который является эксперимент на животных( В.А.Фролов ) Термин «патологическая физиология» впервые применил в 1819 г. L. Galliott в учебнике под названием «Общая патология и патологическая физиология»

Слайд 4: З адачи патологической физиологии

получение новых знаний о патогенетической сущности болезни и механизмах выздоровления ( саногенеза ) изучает и описывает конкретные причины и механизмы, общие закономерности возникновения, развития и завершения болезней, патологических процессов, состояний и реакций; формулирует принципы и методы их выявления (диагностики), лечения и профилактики; разрабатывает учение о болезни и больном организме, а также – теоретические положения медицины и биологии

Слайд 5: Место среди других наук, значение для клиники

Патологическая физиология является одной из основных медико-биологических наук стоящих между фундаментальными науками медицины, таких как анатомия, физиология, гистология, биохимия и др ; и клиническими дисциплинами. Являясь связующим звеном, именно патофизиология помогает начать формировать клиническое мышление: «…зная патогенез, можно предсказать клинику нозологии, зная клинические проявления можно предсказать патогенез …»

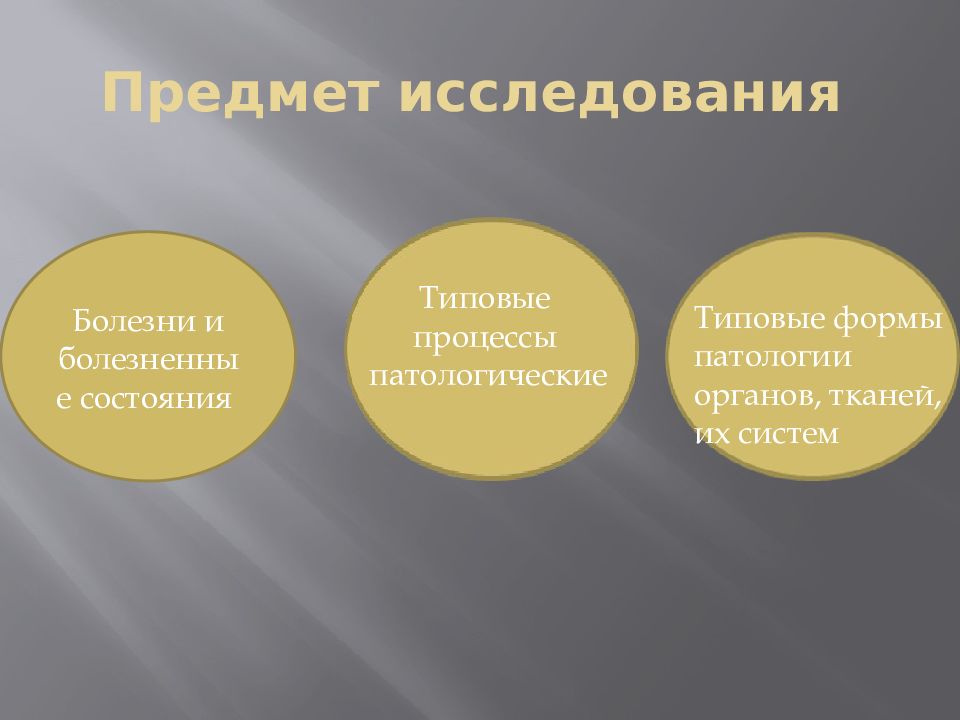

Слайд 6: Предмет исследования

Болезни и болезненные состояния Типовые процессы патологические Типовые формы патологии органов, тканей, их систем

Слайд 7: БОЛЕЗНИ И БОЛЕЗНЕННЫЕ СОСТОЯНИЯ

Болезнь – не начало периода хаоса в организме. болезнь - это сложная общая реакция организма на повреждающее действие факторов внешней среды, это качественно новый жизненный процесс, сопровождающийся структурными, метаболическими и функциональными изменениями разрушительного и приспособительного характера в органах и тканях, приводящими к снижению приспособляемости организма к непрерывно меняющимся условиям внешней среды и ограничению трудоспособности.( (В.В. Новицкий)

Слайд 8

Здоровье-это состояние полного физического, психического и социального благополучия, а не только отсутствие болезней или физических дефектов( ВОЗ) Здоровье-это состояние оптимальной адаптации организма к окружающей среде( для человека – и к среде социальной)( Ф ролов В.А.) Норма – состояние оптимальной жизнедеятельности организма в конкретных условиях его существования.

Слайд 9: Типовые процессы патологические

Типовые патологические процессы (ТПП) – компоненты различных болезней Основу каждого ТПП составляет закономерно развивающийся комплекс реакций и процессов повреждения, деструкции, защиты, компенсации, репарации и приспособления, возникающих в ответ на воздействие патогенного агента Основные признаки типовых патологических процессов ТПП имеют характерные для них признаки: полиэтиологичность, монопатогенетичность, комплексность, стандартность проявлений.

Слайд 10: Патологическая реакция, патологический процесс, патологическое состояние

Патологическая реакция - кратковременная, необычная реакция организма на какое-либо воздействие. Патологический процесс - сочетание (комплекс) патологических и защитно-приспособительных реакций в поврежденных тканях, органах или организме, проявляющихся в виде морфологических, метаболических и функциональных нарушений. Патологическое состояние - медленно (вяло) текущий патологический процесс

Слайд 11: ТИПОВЫЕ ФОРМЫ ПАТОЛОГИИ

Типовые формы патологии (ТФП) тканей, отдельных органов и их физиологических систем также являются компонентами отдельных болезней. Различные ТФП, развивающиеся в конкретной ткани или органе, сопровождаются рядом специфичных для этих тканей или органов патологических и адаптивных изменений в них. Совокупность таких взаимосвязанных изменений обозначается как типовая форма патологии этой ткани или органа.

Слайд 12: Признаки типовых форм патологий

полиэтиологичность ; монопатогенетичность ; комплексность процессов повреждения и адаптации; стандартность проявлений; включение в качестве компонента в патогенез многих конкретных болезней.

Слайд 13: Основные этапы истории патофизиологии. Ведущая роль отечественных ученых в развитии патологической физиологии

Идея никогда не рождается в толпе; она зарождается обыкновенно в уме одного человека; если этот человек выделяется из толпы и увлекает ее за собой, то он вскоре находит других людей, которые имеют с ним родственность, и тогда составляется научная школа Георг Брандес (1842-1927)

Слайд 14

В 1542 году французский врач Жан-Франсуа Фернель в своей работе « De naturali parte medicinae » убедительно показал, что в возникновении болезни и в дальнейшем её развитии выявляется ряд абсолютно новых закономерностей, которым однако не подчинялась жизнедеятельность здорового организма. В связи с этим автор выделил такую область медицины, которая изучала особенности жизнедеятельности «заболевшего» организма. Данную область автор назвал «патология». В 1791 году вышел труд А. Ф. Геккера «Основы патологической физиологии», с выходом которого данная область медицины претерпела значительные изменения. Как самостоятельное направление науки в России патологическая физиология оформилась в XIX веке. Основоположниками патологической физиологии в России являются А. И. Полунин, А. Б. Фохт и В. В. Пашутин.[1] Родоначальником применения экспериментального метода в медицинских исследованиях считают великого древнеримского врача Клавдия Галена Гарвей установил ограниченность объема крови в организме, а также направление ее движения: от сердца - по артериям, а к сердцу - по венам В. В. Пашутин первым внедрил в медицину термин «патологическая физиология» и фактически основал ее как науку Ильей Ильичом Мечниковым (1845-1916). Он открыл явление фагоцитоза, то есть процесс захвата и переваривания клетками организма чужеродных частиц, сформулировал эволюционно-приспособительную теорию воспалительной реакции, заложил основы клеточной теории иммунитета, открыл новый класс антител - цитотоксины, то есть антитела к чужеродным клеткам, создав тем самым основу теории аутоиммунных процессов

Слайд 15

Особенностью медицинского образования в России второй половины XIX столетия было создание в университетах самостоятельных кафедр общей патологии, впоследствии переименованных в кафедры патологической физиологии. Крупные открытия в области естествознания и медицины, сделанные гениальными учеными того времени (Ч. Дарвин, Р. Вирхов, И. Мюллер, Ю. Конгейм, Ф. Мажанди, К. Бернар, Р. Кох, Л. Пастер, П. Эрлих, И.М. Сеченов и др.), и пропаганда этих знаний выдающимися русскими мыслителями А.И. Герценом, В.Г. Белинским, Н.Г. Чернышевским и другими побудили общественность обратить внимание на недостаточную теоретическую (фундаментальную) подготовку русских врачей и заставили при создании нового университетского устава (1863) предусмотреть более глубокую теоретическую подготовку студентов-медиков путем создания самостоятельных кафедр общей патологии. Первые такие кафедры были организованы в Казанском (1867), Московском (1869), Киевском (1869) и Харьковском (1872) университетах, затем - в Петербургской медико-хирургической академии (1883) и Томском императорском университете (1890).

Слайд 16

Кафедра патофизиологии КГМА была открыта в 1939 году д.м.н., проф. П.Я. Мытником. Патофизиология представляет собой интеллектуальную базу медицины, являясь основой врачебного мышления. На кафедре создан музей истории кафедры и сотрудники свято придерживаются традиций и научных направлений, которые были заложены ее основателями. Так, д.м.н., проф. П.Я. Мытником, окончившего в США Калифорнийский Университет, фармацевтический и медицинский факультеты Петербургского психоневрологического медицинского института (1919 г.) изучались вопросы экологии, патогенеза сахарного диабета; проф. Г.Л. Френкель (1952-1960 гг.) этиология и патогенез угрожающих состояний: электротравма, шок, ожоговая болезнь; проф. А.Ю. Тилисом (1960-1986 гг.) реакции организма на солнечно-тепловое перегревание и вопросы адаптации к условиям высокогорья; проф. А.К. Кадыралиевым (1986-1994 гг.) - особенности адаптивных процессов организма в условиях высокогорной гипоксии в ответ на острую потерю крови и при экспериментальном пороке сердца; проф. Э.М. Исмаиловым (1995-1998 гг.) - вопросы этиологии и патогенеза высокогорного отека легких. Все они, бывшие заведующие кафедрой патофизиологии, были неординарными личностями, талантливыми педагогами и известными учеными. Ими написаны сотни научных статей, десятки монографий и подготовлена целая плеяда известных ученых, таких как Д.А. Алымкулов, Китаев М.И., Ахунбаева Н.И., Алиев М.А., Туркменов М.Т., Аралбаев Т.А., Алмерекова А.А.

Слайд 17: Методы патофизиологии. Значение эксперимента

МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕТОДЫ КЛИНИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ МЕТОД ТЕОРЕТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

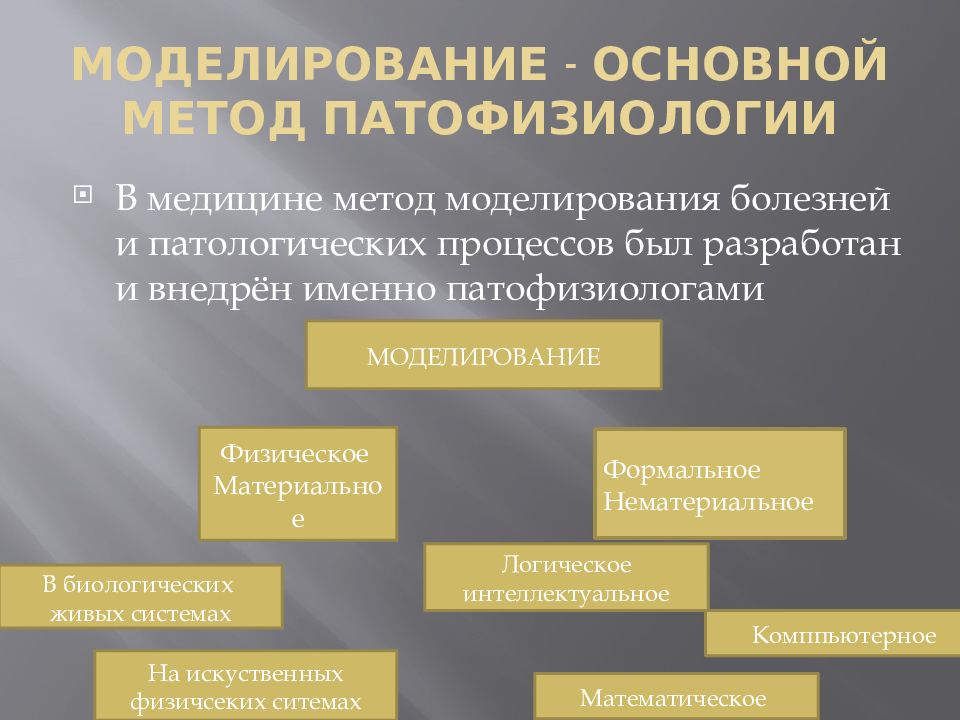

Слайд 18: МОДЕЛИРОВАНИЕ - ОСНОВНОЙ МЕТОД ПАТОФИЗИОЛОГИИ

В медицине метод моделирования болезней и патологических процессов был разработан и внедрён именно патофизиологами МОДЕЛИРОВАНИЕ Физическое Материальное В биологических живых системах На искуственных физичсеких ситемах Логическое интеллектуальное Математическое Комппьютерное Формальное Нематериальное

Слайд 19: Эксперимент на животных

Эксперимент на животных ставят при строго обоснованной необходимости его проведения; с использованием оптимального биологического вида, а также количества животных; с применением (там, где это не противоречит самой цели моделирования) обезболивающих средств. П ри изучении особенностей влияния на организм различного рода токсических веществ предпочтительнее проводить опыты на животных, метаболизм которых наиболее близок метаболизму человека, - в первую очередь это свиньи, затем собаки и крысы. Для изучения иммуногенности анатоксинов рекомендуются только мыши. Аллергические реакции, анафилактический шок лучше всего моделировать на морских свинках, опухоли - на мышах, неврозы - на собаках. Авитаминоз С можно моделировать только на морских свинках и только в определенном возрасте - от 8 дней до наступления половой зрелости, позднее они уже способны синтезировать витамин С. Инфекционные процессы нужно изучать на кроликах и мышах, но не на крысах, которых отличает повышенная функциональная активность надпочечников, обусловливающая их высокую естественную (в том числе противоинфекционную ) резистентность.

Слайд 20

Виды моделирования на живых системах: метод выключения метод включения метод раздражения метод изолированных органов метод парабиоза метод культуры тканей метод сравнительной патологии

Слайд 22

Моделирование патологии человека с использованием искусственных физических систем (искусственных сердца, почки, крови, аппаратов вентиляции лёгких, искусственного кровообращения и 37 др.) также применяют для решения отдельных вопросов патофизиологии

Слайд 23

Нематериальное – формализованное, виртуальное моделирование болезней, патологических процессов, состояний и реакций получило широкое распространение в патофизиологии (моделирование логическое, интеллектуальное, математическое, компьютерное). Формализованное моделирование применяют при логическом моделировании в процессе обучения будущих специалистов Логическое моделирование болезней и патологических процессов, а также самого пациента с последующим фактическим подтверждением сделанных допущений широко применяется в клинической и научной практике.

Слайд 24: МЕТОДЫ КЛИНИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Методы клинического исследования широко используются патофизиологами, особенно в последние годы. Наличие современных приборов и новейших технологий исследования позволяет проводить у больного человека целенаправленное изучение динамики состояния различных органов и их систем, структурных изменений в них, биохимических и электрофизиологических показателей жизнедеятельности организма в целом. Обязательными условиями выполнения таких исследований являются их безвредность для пациента и аргументированная необходимость проведения. В настоящее время многие манипуляции у пациентов проводят неинвазивными методами.

Слайд 26: МЕТОД ТЕОРЕТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Теоретический анализ и разработка на этой основе научных представлений, концепций, гипотез и теорий, связанных с решением фундаментальных и прикладных проблем медицины и биологии – важнейший метод патофизиологии. Итогом такой работы является формулирование системы обоснованных представлений о причинах и механизмах возникновения, развития и завершения болезней, болезненных состояний и патологических процессов, о принципах и методах их выявления, лечения и профилактики, теоретических положений медицины и биологии.

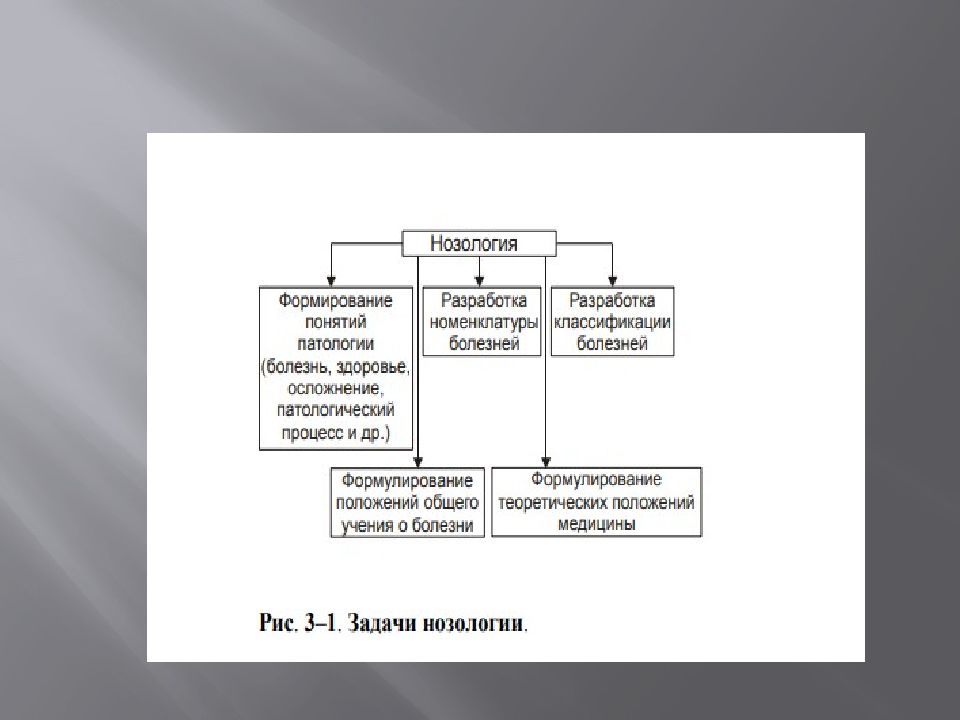

Слайд 27: Основные понятия общей нозологии

Нозология (от греч. nosos - болезни и logos - учение) - учение о сущности болезни, формирующее основные понятия и категории патологии, включает общую этиологию (учение о причинах и условиях возникновения болезней) и общий патогенез (учение о механизмах возникновения, развития и исхода болезней, а также о механизмах устойчивости организма к действию патогенных факторов)

Слайд 28

Нозология (гр. nosos logos болезнь, учение ). Общая этиология (гр. aithia logos, причина, учение) aithia logos Общий патогенез (гр. pathos logos, страдание, учение) pathos logos

Слайд 30

Собственно нозология (или частная нозология) – раздел общей нозологии, в котором излагаются учения, представления, гипотезы и концепции о конкретных заболеваниях. Они приводятся в научных публикациях (статьях, монографиях, руководствах и др.) и учебных изданиях (учебниках, учебных пособиях и т.п.) конкретных врачебных специальностях

Слайд 31

• Общая этиология – раздел общей нозологии, описывающий общие причины и условия возникновения патологических процессов, состояний, реакций, болезней, а также о принципы и методы их этиотропного лечения и профилактики. БОЛЕЗНЬ ВОЗНИКАЕТ ВСЛЕДСТВИЕ РЕАЛИЗАЦИИ УНАСЛЕДОВАННОГО ДЕФЕКТА ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ И/ИЛИ ДЕЙСТВИЯ НА ОРГАНИЗМ ПОВРЕЖДАЮЩЕГО ФАКТОРА. Это значит, что каждая болезнь имеет свою причину. Болезнь не «зарождается» сама по себе.

Слайд 32

• Общий патогенез – раздел общей нозологии, посвященный характеристке общих, типовых механизмов развития и завершения патологических процессов, состояний, реакций и болезней, а также о принципов и методов их патогенетической терапии и профилактики. •Болезнь – процесс, развивающийся по вполне определённым законам! • Болезнь это динамический комплекс взаимосвязанных патогенных и адаптивных ( саногенных ) реакций и процессов, развивающихся в организме Механизм развития любой болезни закономерно включает процессы двух категорий: повреждения и приспособления (адаптации) организма к меняющимся условиям его жизнедеятельности.

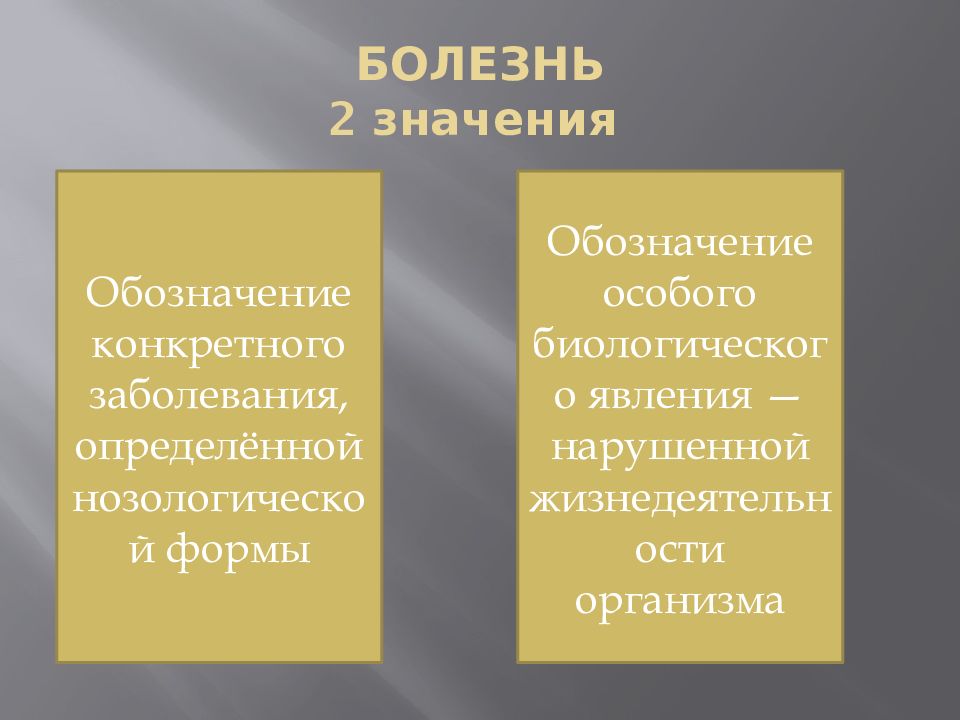

Слайд 33: БОЛЕЗНЬ 2 значения

Обозначение конкретного заболевания, определённой нозологической формы Обозначение особого биологического явления — нарушенной жизнедеятельности организма

Слайд 35: Реактивность и резистентность

развитие патологического процесса или болезни —результат взаимодействия организма и причинного фактора, а не только воздействия лишь одного патогенного фактора; • возможность возникновения, особенности развития и исходы патологических процессов и болезней определяются, с одной стороны, свойствами патогенного агента, с другой — свойствами организма, его реактивностью, с третьей — условиями, в которых происходит взаимодействие организма и причинного фактора.

Слайд 36

РЕАКТИВНОСТЬ • свойство целостного (обладающего нервной системой) организма • дифференцированно (т.е. качественно и количественно определённым образом) реагировать изменением жизнедеятельности • на воздействие факторов внешней и внутренней среды.

Слайд 37: ГЕНЕЗ РЕАКТИВНОСТИ

Формирование реактивности произошло по мере сочетанного усложнения следующих кардинальных характеристик живых существ: реакции – ответа организма или его части на внешнее или внутреннее воздействие ; чувствительности – способности организма или его части воспринимать и определять характер (качество), силу, локализацию и периодичность воздействующего на организм агента; раздражимости – свойства организма воспринимать воздействие факторов внешней и внутренней среды и отвечать на них, как правило, генерализованной, малодифференцированной реакцией, например изменением обмена веществ, формы, размеров и др.; резистентности – сопротивления (противодействия, устойчивости) организма или его части к воздействию определённых факторов внешней и внутренней среды.

Слайд 38: Виды реактивности( Литвицкий )

1)В зависимости от основных биологических свойств организма Видовая реактивность. Она детерминируется видовыми особенностями организма Групповая реактивность. В ней выделяют реактивность возрастную, половую и конституциональную. Индивидуальная реактивность определяется наследуемой информацией, индивидуальной изменчивостью и собственным «жизненным опытом» организма.

Слайд 39

2)Степень специфичности, дифференцированности ответа организма на данный фактор позволяет выделить реактивность специфическую и неспецифическую. Специфическая реактивность проявляется, например, развитием иммунного ответа на антигенное воздействие. Неспецифическая реактивность организма выражается, в частности, активацией фагоцитарной реакции лейкоцитов при их контакте с чужеродными клетками, неорганическими частицами, бактериями, вирусами, паразитами

Слайд 40

3)Выраженность реакции организма на воздействие проявляется четырьмя разновидностями реактивности: Нормергическая реактивность выражается количественно и качественно адекватной реакцией на действие какого-либо агента. Гиперергическая реактивность проявляется чрезмерной реакцией на раздражитель, например, развитием анафилактического шока на повторное попадание в кровь антигена. Гипоергическая реактивность характеризуется неадекватно слабой реакцией на воздействие, например неэффективным иммунным ответом на чужеродный антиген при развитии иммунодефицитного состояния. Анергия характеризуется отсутствием реакции на воздействие, что свидельствует о грубых нарушениях системы организма, 77 формирующей ответ (например, отсутствие реакции на болевой раздражитель при коме)

Последний слайд презентации: Введение в курс патофизиологии. Общая нозология

4) Природа агента В зависимости от природы агента, вызывающего ответ организма, выделяют. Неиммуногенная реактивность характеризуется изменениями жизнедеятельности организма, вызванными воздействиями различных агентов психического, физического, химического или биологического характера, не обладающих антигенными свойствами. Иммуногенная реактивность проявляется изменениями жизнедеятельности организма, обусловленными антигенными факторами.