Первый слайд презентации: Япония во второй половине XX – начале XXI вв

Камашева Е.П.

Слайд 2: Период Сёва — эпоха правления императора Хирохито в истории Японии с 1926 по 1989 год

Сёва (яп. 昭和 – «Просвещённый мир») –девиз правления ( нэнго ) императора Хирохито. На время этого периода приходятся многие из важнейших событий Японии: приход к власти военных, война с Китаем, участие во Второй мировой войне, оккупация войсками противника, японское экономическое чудо. Этот период является самым долгим в истории современной Японии.

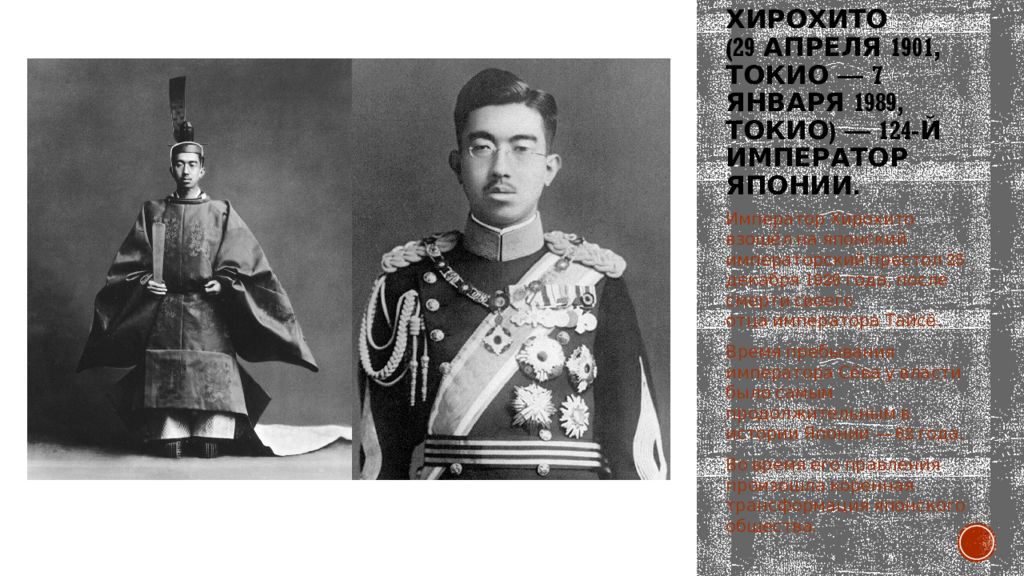

Слайд 3: Хирохито (29 апреля 1901, Токио — 7 января 1989, Токио) — 124-й император Японии

Император Хирохито взошёл на японский императорский престол 25 декабря 1926 года, после смерти своего отца императора Тайсё. Время пребывания императора Сёва у власти было самым продолжительным в истории Японии — 62 года. Во время его правления произошла коренная трансформация японского общества.

Слайд 4: Японо-китайская война (1937—1945)

Полномасштабная война развернулась в 1937 году и закончилась капитуляцией Японии в 1945 году. Империалистический курс Японии на политическое и военное господство в Китае для захвата огромных сырьевых резервов и других ресурсов. Китайский национализм и идеи самоопределения (как китайского, так и других народов бывшей империи Цин). До 1937 года стороны сталкивались в так называемых «инцидентах»: В 1931 году произошло вторжение японских войск в Маньчжурию (также известное как « Мукденский инцидент»). Последним из подобных инцидентов стал инцидент на мосту Марко Поло — обстрел японцами моста Марко Поло 7 июля 1937 года.

Слайд 5: Первый период войны (июль 1937 — октябрь 1938)

26 июля 1937 года Япония начинает полномасштабные боевые действия к северу от Хуанхэ. Захват японскими войсками Пекина ( Бэйпин ) (28 июля) и Тяньцзиня (30 июля). 8 августа — 8 ноября развернулось Второе Шанхайское сражение, в ходе которого город оказывается захвачен и в нём образовывается марионеточное прояпонское правительство. В ноябре — декабре 1937 японская армия провела наступление на Нанкин по реке Янцзы, не сталкиваясь с сильным сопротивлением. В январе — апреле 1938 года возобновилось японское наступление на севере. В мае — июне 1938 года японцы взяли Сюйчжоу (20 мая) и Кайфэн (6 июня). В этих боях японцы применяли химическое и бактериологическое оружие. В июне — июле 1938 китайцы остановили стратегическое наступление японцев на Ханькоу через Чжэнчжоу, разрушив дамбы, не дававшие разлиться реке Хуанхэ, и затопив окрестности.

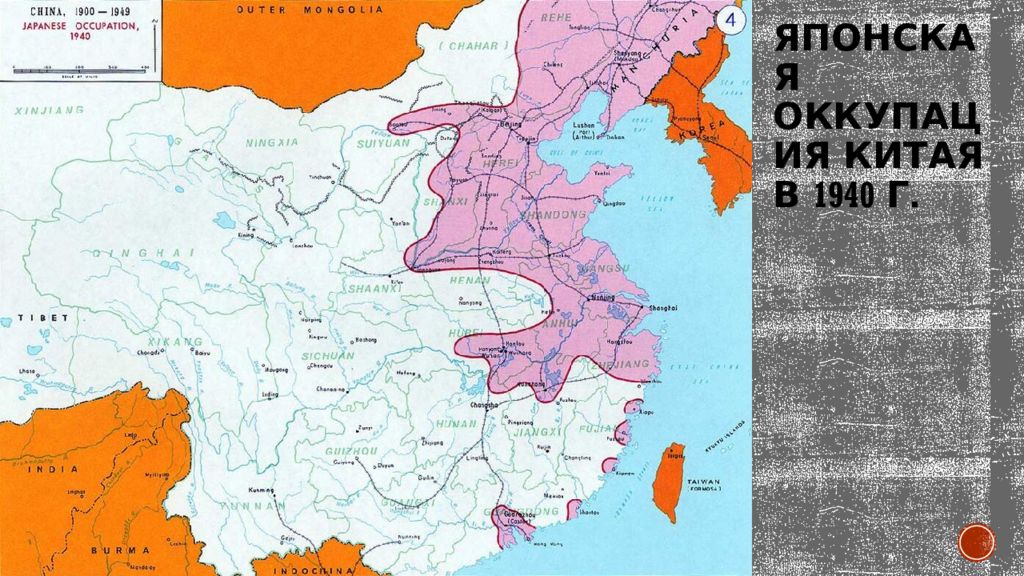

Слайд 6: Второй период войны (ноябрь 1938 — декабрь 1941)

Япония ввиду выявившейся острой нехватки ресурсов решила сменить стратегию активной борьбы на стратегию изматывания. 1 ноября 1938 Чан Кайши обратился к китайскому народу с призывом продолжать войну сопротивления Японии до победного конца. Коммунистическая партия Китая одобрила эту речь в ходе собрания молодёжных организаций Чунцина. С 13 марта по 3 апреля 1939 развернулась Наньчанская операция. В марте 1940 Япония сформировала марионеточное правительство в Нанкине с целью получения политической и военной поддержки в борьбе с партизанами в глубоком тылу. Во главе встал переметнувшийся к японцам бывший вице-премьер Китая Ван Цзинвэй. 18 октября 1940 года Уинстон Черчилль принял решение вновь открыть Бирманскую дорогу. Это было сделано с одобрения США, намеревавшихся осуществлять в Китай военные поставки по ленд-лизу. 13 апреля был подписан Советско-японский договор о нейтралитете, гарантирующий СССР невступление в войну Японии на советском Дальнем Востоке, если Германия всё же начнёт войну с Советским Союзом.

Слайд 8: Третий период войны (декабрь 1941 — август 1945)

7 декабря 1941 года японская авиация совершила нападение на американский флот на базе в Перл- Харбор. 8 декабря японцы начали бомбардировки британского Гонконга. 9 декабря правительство Чан Кайши объявило войну «странам оси»: Германии и Италии, а 10 декабря — Японии (война до этого времени шла без формального объявления). 26 декабря заключён договор о военном союзе между Китаем, Великобританией и США. Также было создано коалиционное командование для согласования военных действий союзников, которые выступили против японцев единым фронтом. В июле-декабре 1942 года происходят бои местного значения, а также несколько локальных наступлений как китайских, так и японских войск, особо не повлиявших на общий ход военных действий. В 1943 году оказавшийся в практической изоляции Китай был очень ослаблен. Япония же использовала тактику небольших локальных операций, так называемых «рисовых наступлений», ставящих целью измотать китайскую армию. В 1944—1945 годах установилось фактическое перемирие между японцами и китайскими коммунистами.

Слайд 9: Четвёртый период войны (август 1945 — сентябрь 1945)

8 августа 1945 Совет Народных Комиссаров СССР официально присоединился к Потсдамской декларации США, Великобритании и Китая и объявил войну Японии. К этому времени Япония была уже обескровлена, и её способность продолжать войну была минимальной. 10 августа главком войск КПК Чжу Дэ отдал приказ о переходе коммунистических войск в наступление против японцев на всём фронте, а 11 августа Чан Кайши отдал аналогичный приказ о переходе в наступление всех китайских войск. 14 августа, когда стало ясно, что Квантунская армия потерпела сокрушительное поражение, японский император заявил о капитуляции Японии. 2 сентября 1945 в Токийском заливе, на борту американского линкора «Миссури», представителями США, Великобритании, СССР, Франции и Японии подписан акт о капитуляции японских вооруженных сил. 9 сентября 1945 года Хэ Инцинь, представлявший одновременно правительство Китайской республики и Союзное командование в Юго-Восточной Азии, принял капитуляцию от командующего японскими войсками в Китае генерала Окамура Ясудзи.

Слайд 10: Потери сторон

Китайские источники приводят цифру в 35 млн. — общее количество потерь убитыми и ранеными (вооружённые силы и гражданское население). По данным американского политолога Рудольфа Руммеля, общие потери составили более 19 млн человек, в том числе более 12 млн гражданского населения. По советским данным, китайские войска потеряли убитыми и ранеными 3,8 млн человек, а жертвы среди мирного населения составили примерно 18 млн человек. По китайским подсчетам, японская армия за восемь лет войны потеряла убитыми в Китае 447 тыс. человек, что составляет 39 % общих потерь Японии во Второй мировой войне. Но японские источники приводят другие цифры: по их данным, потери японцев убитыми в Китае от общего их числа за Вторую мировую войну оцениваются в 18 %.

Слайд 12: Потсдамская декларация 1945 года («Заявление глав правительств Соединённых Штатов, Соединённого Королевства и Китая о Японии»)

Опубликована 26.07.1945 в г. Потсдам от имени премьер-министра Великобритании У. Черчилля, президента США Г. Трумэна и президента Китая Чан Кайши. Декларация содержала ультимативное требование безоговорочной капитуляции Японии как участника агрессивного Пакта трёх держав 1940 года и одного из виновников развязывания 2-й мировой войны. Декларация предусматривала: ликвидацию в Японии власти и влияния милитаристов; временную оккупацию японских территории; выполнение Декларации правительств США, Великобритании и Китая, принятой на Каирской конференции 1943; ограничение суверенитета Японии островами Хонсю, Хоккайдо, Кюсю, Сикоку, а также некоторыми менее крупными островами (эти острова должны были быть указаны впоследствии); наказание военных преступников; устранение всех препятствий к возрождению и укреплению в стране демократических традиций; перевод японской экономики на мирные рельсы и др.

Слайд 13

В декларации содержалась угроза полного уничтожения японских вооруженных сил и опустошения японских территории в случае отказа Японии безоговорочно капитулировать. Японское правительство 28.07.1945 отклонило требования Потсдамской декларации в расчёте на то, что, продолжая сопротивление, оно добьётся приемлемых для себя условий мира, которые обеспечат сохранение основ японского милитаристского государства. После присоединения 08.08.1945 к декларации СССР и начала военных действий советских войск против Японии, японское правительство 14.08.1945 сообщило о принятии условий Потсдамской декларации 02.09.1945 подписан Акт о капитуляции Японии, который обязал японское правительство и его преемников «честно выполнять условия Потсдамской декларации».

Слайд 14: Конституция Японии — основной закон страны, вступивший в силу 3 мая 1947 года. Формально является серией поправок в Конституцию Мэйдзи, однако традиционно считается отдельной Конституцией

Япония объявлялась конституционной монархией, Император был провозглашен «Символом государства и единства народа». Высший орган законодательной власти – парламент, состоящий из двух палат. Избирательным правом обладали все японские граждане, достигшие 20-летнего возраста. Правительство (кабинет министров) – высший орган исполнительной власти. Судебную систему возглавляет Верховный суд.

Слайд 15: Некоторые положения Конституции Японии :

Принцип народного суверенитета. Государственная власть основывается на доверии народа, её авторитет исходит от него, а полномочия осуществляются представителями народа. Принцип верховенства парламента. Высший и единственный законодательный орган в Японии — парламент. Принцип выборности обеих палат. Был упразднён невыборный характер верхней палаты, который существовал до 1945 года. Антимилитаристская направленность. В соответствии со ст. 9 Конституции японское население навсегда отказывается от войны в качестве суверенного права нации, а также от угрозы силой либо от использования вооружённых сил для разрешения международных конфликтов. Упразднение привилегированных сословий. Провозглашён принцип равенства, под которым подразумевается равенство всех перед законодательной властью, а также недопустимость любой дискриминации. Равноправие полов. Конституция устанавливает равноправие полов, подробно регулирует вопросы брака, который заключается исключительно на основе взаимного согласия сторон.

Слайд 16: Сан-Францисский мирный договор с Японией (8 сентября 1951)

Договор прекратил состояние войны между подписавшими его союзниками и Японией, закрепил порядок выплаты репараций союзникам и компенсаций пострадавшим от японской агрессии странам. Договор подписали 48 государств, но он не был подписан такими государствами, как Монголия, Китай, СССР, КНДР, Вьетнам, Индия и Бирма. По условиям договора, Япония признавала утрату своего суверенитета над Тайванем и Пескадорскими островами, Парасельскими островами и островами Спратли, над Кореей, отказалась от «всех прав, правооснований и претензий на Курильские острова и на ту часть острова Сахалин и прилегающих к нему островов». Договор вступил в силу 28 апреля 1952 года.

Слайд 17: Японо-американский договор безопасности (8 сентября 1951)

Договор состоял из пяти пунктов и фактически становился договором об американо-японском военно-политическом союзе, обязывавший Японию позволить США размещать свои военные базы и любой контингент вооружённых сил на территории страны. Де-юре договор прекратил действие в 1960 году, однако де-факто союз между США и Японией был официально закреплён Договором о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности, условия которого были смягчены по сравнению с договором 1951 года. Вступил в силу 28 апреля 1952 года.

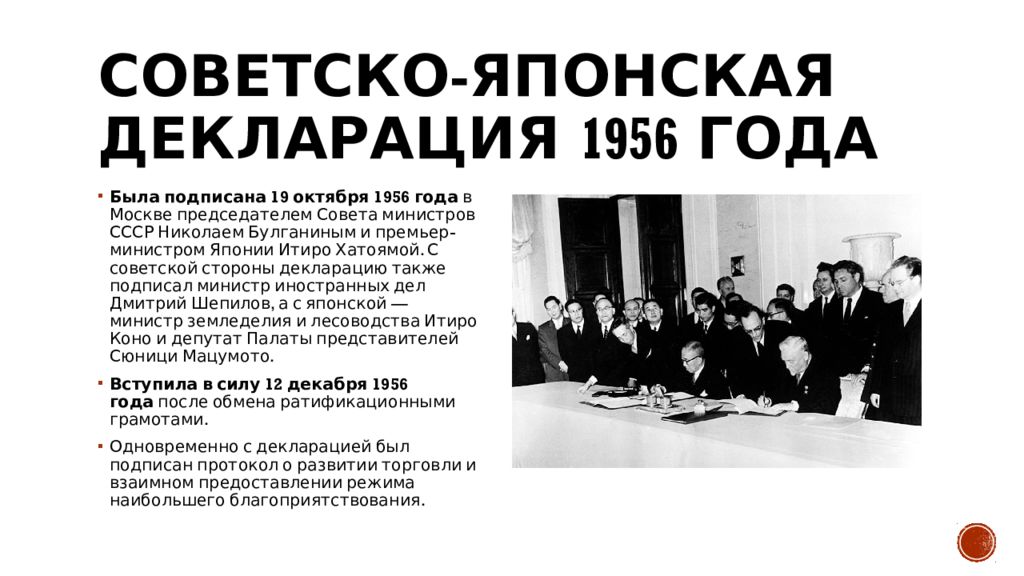

Слайд 19: Советско-японская декларация 1956 года

Была подписана 19 октября 1956 года в Москве председателем Совета министров СССР Николаем Булганиным и премьер-министром Японии Итиро Хатоямой. С советской стороны декларацию также подписал министр иностранных дел Дмитрий Шепилов, а с японской — министр земледелия и лесоводства Итиро Коно и депутат Палаты представителей Сюници Мацумото. Вступила в силу 12 декабря 1956 года после обмена ратификационными грамотами. Одновременно с декларацией был подписан протокол о развитии торговли и взаимном предоставлении режима наибольшего благоприятствования.

Слайд 20: Основные положения декларации :

Состояние войны, существовавшее между СССР и Японией с 9 августа 1945 года, было прекращено со дня вступления декларации в силу. Между двумя государствами восстанавливались мир и добрососедские отношения. СССР и Япония условились о восстановлении дипломатических и консульских отношений, согласились продолжить переговоры о заключении мирного договора. Декларацией предусматривалось, что в короткие сроки между СССР и Японией начнутся переговоры о заключении договоров или соглашений по вопросам торговли и торгового мореплавания. Страны подтвердили, что в своих отношениях будут руководствоваться принципами Устава ООН, обязались не вмешиваться прямо или косвенно во внутренние дела друг друга. СССР изъявил готовность поддержать просьбу Японии о принятии её в члены ООН, согласился освободить всех японских граждан, осуждённых в СССР, и репатриировать их в Японию. Декларация зафиксировала отказ сторон от взаимных претензий, возникших в результате войны, а также отказ СССР от репарационных претензий к Японии. Важным моментом декларации была судьба Южно-Курильских островов Шикотан и Хабомаи : они должны были быть переданы Японии после подписания мирного договора.

Слайд 21: Япония и Организация Объединенных Наций

Япония стала 80-м членом Организации Объединённых Наций 18 декабря 1956 года. После конца 1950-х годов Япония активно участвовала в социальной и экономической деятельности различных специализированных учреждений ООН и других международных организаций, занимающихся социальными, культурными и экономическими преобразованиями. Страна принимает активное участие в деятельности ООН, взаимодействует с Советом Безопасности, в котором 12 раз избиралась непостоянным членом. Представители Японии входят в состав всех специализированных учреждений, комиссий и комитетов Организации, участвуя в принятии важных решений.

Слайд 22: Премьер-министр Хаято Икэда (19.07.1960-09.11.1964 гг.)

В роли премьер-министра он выступал за «план удвоения национального дохода» и «политику терпения и примирения», таким образом усиливая экономическое развитие Японии и одновременно сводя к минимуму социальные конфликты. Он так же принимал участие в решении ряда крупных рабочих протестов, в том числе затянувшейся забастовки на шахте Миикэ горнодобывающей компании Мицуи (решение, принятое насчёт этой забастовки, фактически было первым законом, принятым кабинетом Икэды ). План Икэды предсказывал 7,2%- ный темп роста (удваивая, таким образом, ВНП в течение 10 лет), однако во второй половине 1960-х средний показатель роста составлял поразительные 11,6 %.

Слайд 23: Премьер-министр Эйсаку Сато (09.11.1964-07.07.1972 гг.)

Основа внешнеполитического курса – ориентация на США и их союзников, на сохранение и укрепление японо-американского военно-политического союза, экономических связей с США. В период его пребывания на посту премьер-министра были нормализованы отношения и восстановлены дипломатические связи с бывший жертвой японской агрессии Южной Кореей (1965); создан при активном участии Японии Азиатско-Тихоокеанский совет (1966); подписано соглашение с США о возвращении Японии в 1972 году островов Рюкю (префектуры Окинава). В 1967 году Сато сформулировал «Три неядерных принципа», совершил поездку на Филиппины, в Австралию, Новую Зеландию, Южный Вьетнам, Лаос, Таиланд, Сингапур, Малайзию, Индонезию и Бирму, что благотворно сказалось на развитии торговых и культурных отношений. Он также посещал Тайвань в 1967 году и протестовал против принятия КНР в ООН в 1971 году. Вместе с тем, за этот период произошло значительное развитие советско-японских отношений.

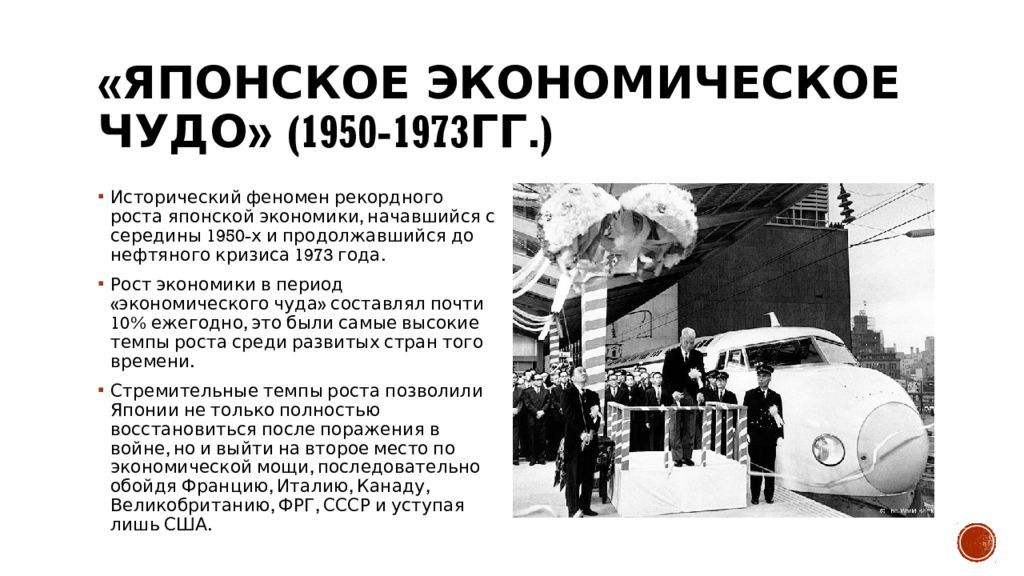

Слайд 24: Японское экономическое чудо» (1950-1973гг.)

Исторический феномен рекордного роста японской экономики, начавшийся с середины 1950-х и продолжавшийся до нефтяного кризиса 1973 года. Рост экономики в период «экономического чуда» составлял почти 10% ежегодно, это были самые высокие темпы роста среди развитых стран того времени. Стремительные темпы роста позволили Японии не только полностью восстановиться после поражения в войне, но и выйти на второе место по экономической мощи, последовательно обойдя Францию, Италию, Канаду, Великобританию, ФРГ, СССР и уступая лишь США.

Слайд 25

Немалый вклад во впечатляющие успехи японской экономики в послевоенный период внесли: Мацусита Коносукэ (1894–1989) – основатель фирмы Matsushita Denki (производство бытовой техники и электронных товаров под торговыми марками Panasonic, Technics, National ); Морита Акио (1921–1999) – создатель компании Tokyo Tsushin Kogyo, с 1958 г. Sony Group Corporation (производство транзисторных радиоприёмников, магнитофонов и другой домашней и профессиональной электроники); Окита Сабуро – главный разработчик знаменитого плана удвоения национального дохода Японии за 10 лет; Тоёда Киитиро (1894–1952) – основатель автомобильной компании Toyota Motor Corporation ; Хонда Соитиро (1906–1991) – создатель компании Honda Motor Corporation (производство автомобилей, мотоциклов и силового оборудования).

Слайд 26: Причины «чуда» :

Завершение процесса реконверсии (переход экономики страны на производство «мирной» продукции, «на мирные рельсы») и модернизация станочного парка; Новые социальные условия: появление профсоюзов и трудового законодательства; Конфуцианская трудовая этика (система пожизненного найма), т.е. в Японии не принято менять место работы, а продвижение по служебной лестнице по службе производится четко по истечении определенных временных периодов; Отсутствие военных расходов; Использование иностранных технологий. Японское правительство активно скупало патенты. С 1950 по 1980 гг. заключено более 36 тыс. соглашений об импорте технологий с иностранными фирмами (в том числе с СССР); Высокая степень эксплуатации рабочей силы; Гибкая государственная политика (дифференцированное и прогрессивное налогообложение, выгодный валютный курс, строгий контроль за внешней торговлей, поощрительные правительственные субсидии); Экспортная ориентация ряда отраслей промышленности; Всеобщая грамотность населения.

Слайд 27: Япония после «экономического чуда»

Японское «экономическое чудо» закончилось с началом мирового энергетического кризиса 1973–1975 гг. В начале 1970-х гг. Япония была лидером по потреблению нефти, 80 % которой покупалось в арабских странах, однако в войне с коалицией арабских государств в октябре 1973 г. поддержала Израиль и была причислена ими к числу «недружественных стран». Первый (1973) и второй (1979) «нефтяные шоки», выражавшиеся в многократном росте цен на нефть, стали стимулом для перевода энергетики и промышленного производства Японии с нефти на другие носители (уголь, природный газ), развития ядерной энергетики, разработки и реализации национальных программ повышения экономической устойчивости. Негативное влияние на японскую экономику оказал и «шок Никсона» (1971) – односторонняя отмена США прямой международной конвертируемости доллара в золото и повышение импортных пошлин. В 1973 г. Япония отказалась от фиксированного курса иены и была вынуждена её ревальвировать. В середине 1970-х гг. стал очевидным структурный дисбаланс японской экономики, поскольку в стране не было значительных энергетических ресурсов для металлургии и химической промышленности. Обостряются проблемы, связанные со старением населения Японии, ростом стоимости японской рабочей силы, ухудшением состояния окружающей среды, отставанием в развитии производственной и социальной инфраструктуры.

Слайд 28: Япония в 1973-1990-е гг

Резкий скачок цен на энергетические ресурсы и сырьё в 70-х гг., мировые экономические кризисы середины 70-х гг. и начала 80-х гг. отразились на развитии национального хозяйства Японии. Многократное повышение цен на нефть выступило ключевой причиной инфляции и снижения темпов экономического роста. Воздействие катаклизмов мировой экономики показало большую степень зависимости Японии от внешнеэкономических факторов. В таких условиях многие крупные компании осознали собственную необходимость в том, чтобы активно развивать наукоёмкие отрасли, внедрение энерго - и материалосберегающих технологий. Это нашло выражение во впервые сформулированном правительством курсе на создание интеллектуальной структуры производства.

Слайд 29: Хэйсэй (яп. 平成 ) — период в истории Японии с 8 января 1989 года по 30 апреля 2019 года

7 января 1989 года 125-м императором Японии стал 55-летний Акихито, старший сын умершего императора Хирохито. По традиционному японскому летосчислению началась новая эра, получившая официальное название Хэйсэй («Установление мира»). Начало эры Хэйсэй ознаменовалось пиком могущества японской экономики в 1989 году, сменившимся финансовым кризисом и последовавшей вслед за ним стагнацией, усугубившейся мировым кризисом 2008 года. 30 апреля 2019 года император отрёкся от престола и эра Хэйсэй завершилась. На следующий день, 1 мая 2019 года на трон взошёл Нарухито и началась эра Рэйва (яп. 令和 ).

Слайд 30: Экономическая рецессия с 1990-х до конца 2000-х гг

Этот период отмечается изменениями в экономической системе Японии, которые были спровоцированы внутренними и внешними причинами. Среди внутренних причин отмечают длительный период депрессии, который продолжался 12 лет. Среди внешних причин, стимулировавшие кардинальные изменения в сложившейся системе отношений, объяснялись процессами глобализации мировой экономики, усложнением условий конкурентной борьбы на мировых рынках. В этой связи стала очевидной необходимость совершить переход от прежней модели догоняющей ускоренной индустриализации, использования и копирования иностранных научно-технических разработок к созданию собственного научно-технического и интеллектуального потенциала, а также поиску новых стимулов и механизмов экономического роста.

Слайд 31

В качестве одной из важнейших причин можно назвать начавшуюся в 1990-х гг. экономическую рецессию, которая спровоцировала финансовый кризис, а он уже оголил фундаментальные проблемы в экономике, банковской системе Японии. Данное время в истории страны называют "экономикой мыльного пузыря". Для него характерен быстрый рост, раздувание рыночной стоимости финансовых активов, куда вкладывались денежные средства с целью извлечения спекулятивной прибыли на сделках с акциями, недвижимостью, землёй, цены на которые увеличились. В качестве ключевых источников этой массы денег сбережения населения и прибыли компаний, эффективно работающих внутри страны и на мировых рынках. Эти средства помещались в банки, что стало причиной роста депозитов в коммерческих банках, объём которых к 1989 г. уже составлял 120% ВВП. В 1980-е гг. курсовая стоимость акций японских корпораций возросла на 20-30% в год. В 1989 г. суммарная капитализация японских компаний была в шесть раз выше, нежели по данным на 1980 г. По абсолютным размерам капитализации Япония опередила США и заняла лидирующую позицию в мире. Спекулятивный пузырь прорвался в начале 1990-х гг. и японские акции резко подешевели. Все эти события сопровождались разорением банков, которые занимались долгосрочными кредитами, банкротством компаний, которые совершали финансовые спекулятивные операции, крупные риэлторы, которые приобретали земельные участки под банковские кредиты, снижением цен на землю и недвижимость. Государственный долг достиг 110% ВВП и постоянно увеличивался. Лопнувший финансовый пузырь за 1990-2002 гг. потерял активы, которые были равны трём годовым ВВП Японии. Экономика страны вошла в полосу длительного застоя и на протяжении последующих лет пыталась избавиться от последствий лопнувшего пузыря.

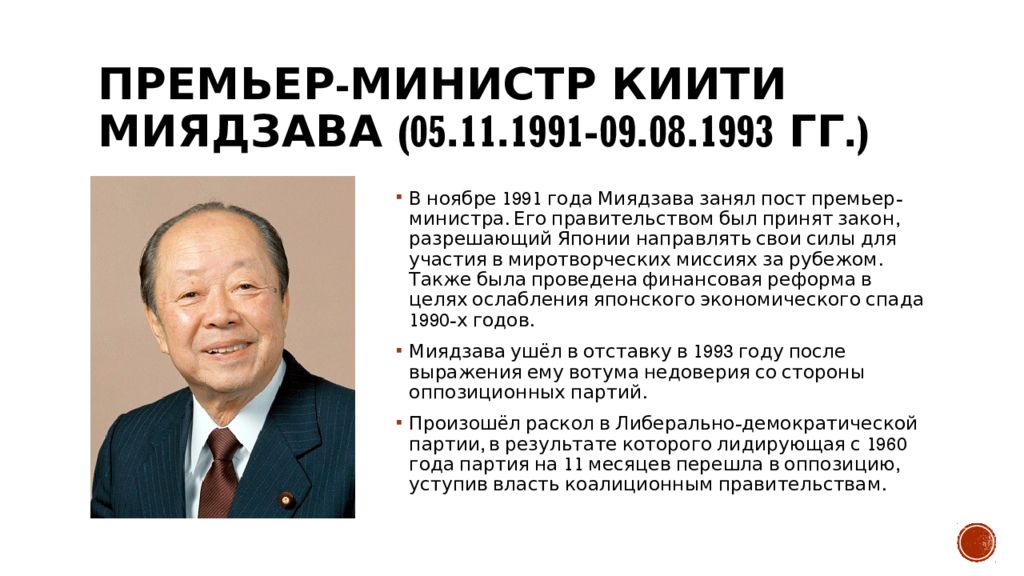

Слайд 32: Премьер-министр Киити Миядзава (05.11.1991-09.08.1993 гг.)

В ноябре 1991 года Миядзава занял пост премьер-министра. Его правительством был принят закон, разрешающий Японии направлять свои силы для участия в миротворческих миссиях за рубежом. Также была проведена финансовая реформа в целях ослабления японского экономического спада 1990-х годов. Миядзава ушёл в отставку в 1993 году после выражения ему вотума недоверия со стороны оппозиционных партий. Произошёл раскол в Либерально-демократической партии, в результате которого лидирующая с 1960 года партия на 11 месяцев перешла в оппозицию, уступив власть коалиционным правительствам.

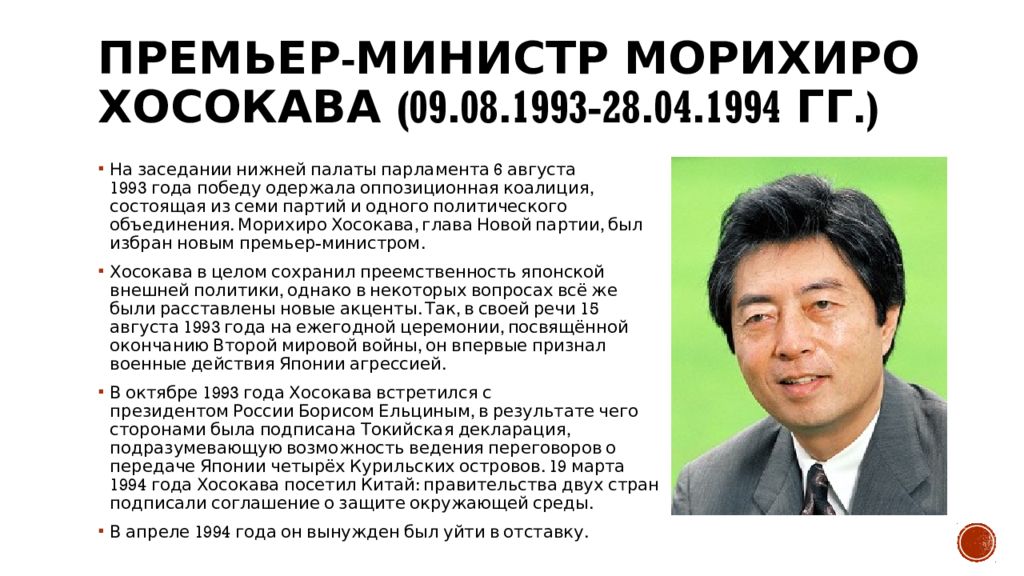

Слайд 33: Премьер-министр Морихиро Хосокава (09.08.1993-28.04.1994 гг.)

На заседании нижней палаты парламента 6 августа 1993 года победу одержала оппозиционная коалиция, состоящая из семи партий и одного политического объединения. Морихиро Хосокава, глава Новой партии, был избран новым премьер-министром. Хосокава в целом сохранил преемственность японской внешней политики, однако в некоторых вопросах всё же были расставлены новые акценты. Так, в своей речи 15 августа 1993 года на ежегодной церемонии, посвящённой окончанию Второй мировой войны, он впервые признал военные действия Японии агрессией. В октябре 1993 года Хосокава встретился с президентом России Борисом Ельциным, в результате чего сторонами была подписана Токийская декларация, подразумевающую возможность ведения переговоров о передаче Японии четырёх Курильских островов. 19 марта 1994 года Хосокава посетил Китай: правительства двух стран подписали соглашение о защите окружающей среды. В апреле 1994 года он вынужден был уйти в отставку.

Слайд 34: Премьер-министр Томиити Мураяма (30.06.1994-11.01.1996 гг.)

С июня 1994 года по январь 1996 года Мураяма занимал пост премьер-министра коалиционного трёхпартийного правительства Японии. 15 августа 1995 года он выступил с известной речью, посвящённой 50-летию окончания Второй мировой войны, в которой признал, что Япония своим колониальным господством и агрессией причинила огромный ущерб и страдания народам других стран, в особенности азиатских, и принёс им извинения. В 2000 году Мураяма принял решение уйти из политики. Он возглавил Фонд азиатских женщин, созданный его правительством в 1994 году для выплаты компенсаций «женщинам для утешения» из Южной Кореи, Филиппин, Тайваня, Нидерландов и Индонезии.

Слайд 35: Премьер-министр Рютаро Хасимото (11.01.1996-30.07.1998 гг.)

Хасимото возглавлял японское правительство в период с 1996 по 1998 год. В области внешней политики в это время была отмечена активизация диалога с Россией. На переговорах с Борисом Ельциным Хасимото заявлял, что России и Японии нужен мирный договор, но в то же время мирный договор не может быть заключен без решения проблемы границ. В то же время, японский премьер сам отмечал, что ни разу не произносил слов о возвращении северных территорий. В 1998 году Хасимото ушёл в отставку, которая была вызвана неудачным выступлением Либерально-демократической партии Японии на выборах в верхнюю палату парламента.

Слайд 36: Премьер-министр Дзюнъитиро Коидзуми (26.04.2001-26.09.2006 гг.)

На посту премьер-министра начал проведение структурных реформ, которые с 2003 обеспечили устойчивый рост японской экономики, оживление в банковско-финансовой сфере и сокращение государственного долга. Выступал с инициативой приватизации государственной почтовой службы, являющейся одновременно крупнейшим кредитным институтом страны, а также изменения Конституции с целью утвердить возможность престолонаследия в Японии также по женской линии.

Слайд 37: Внешняя политика

Кабинет Дзюнъитиро Коидзуми активно поддержал администрацию США в ходе антитеррористической операции в Афганистане, направил японский воинский контингент в Ирак после его оккупации коалиционными силами западных держав во главе с США. Демонстративные посещения Коидзуми храма Ясукуни, в котором почитаются духи погибших в ходе войны японских солдат и военных деятелей, включая совершивших военные преступления, считающегося символом японского милитаризма, привели к осложнению отношений Японии с Китаем, КНДР, Республикой Корея и Филиппинами, вызвали протесты правительств этих стран и стали причиной отмены двусторонних китайско-японских и японо-южнокорейских переговоров. Внешняя политика при нём в целом ознаменовалась ухудшением отношений также и с Россией. Дзюнъитиро Коидзуми неоднократно настойчиво требовал передачи Японии южных Курильских островов, проводил курс на усиление экономического влияния Японии в государствах Центральной Азии, прежде всего в Казахстане и Узбекистане. После ухода с поста оставался непубличным вплоть до 2013 года, когда в свете аварии на АЭС Фукусима начал активно выступать против атомной энергетики в Японии, что контрастировало с проядерной политикой правительств ЛДП как при нём самом, так и при его преемниках.

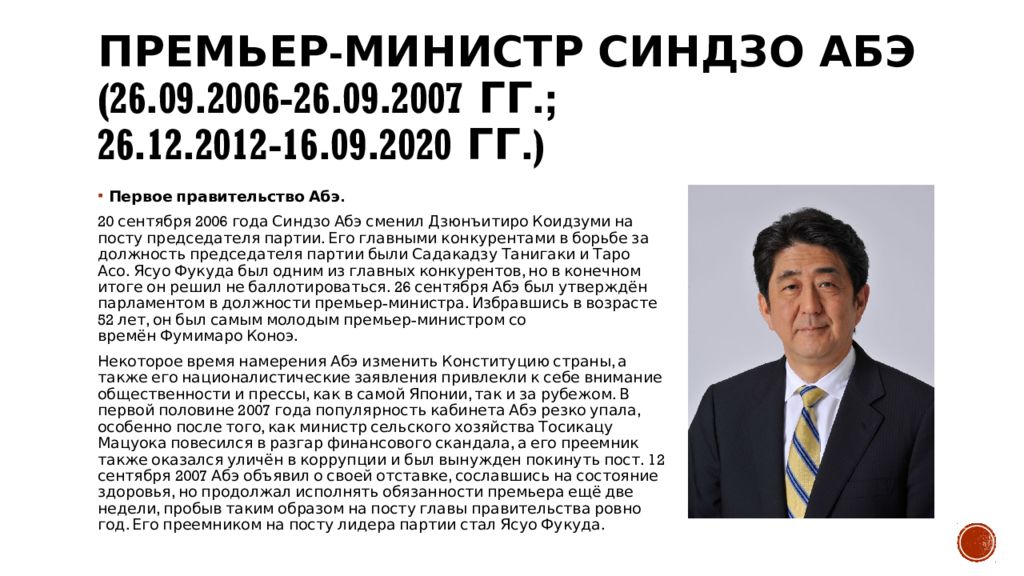

Слайд 38: Премьер-министр Синдзо Абэ (26.09.2006-26.09.2007 гг.; 26.12.2012-16.09.2020 гг.)

Первое правительство Абэ. 20 сентября 2006 года Синдзо Абэ сменил Дзюнъитиро Коидзуми на посту председателя партии. Его главными конкурентами в борьбе за должность председателя партии были Садакадзу Танигаки и Таро Асо. Ясуо Фукуда был одним из главных конкурентов, но в конечном итоге он решил не баллотироваться. 26 сентября Абэ был утверждён парламентом в должности премьер-министра. Избравшись в возрасте 52 лет, он был самым молодым премьер-министром со времён Фумимаро Коноэ. Некоторое время намерения Абэ изменить Конституцию страны, а также его националистические заявления привлекли к себе внимание общественности и прессы, как в самой Японии, так и за рубежом. В первой половине 2007 года популярность кабинета Абэ резко упала, особенно после того, как министр сельского хозяйства Тосикацу Мацуока повесился в разгар финансового скандала, а его преемник также оказался уличён в коррупции и был вынужден покинуть пост. 12 сентября 2007 Абэ объявил о своей отставке, сославшись на состояние здоровья, но продолжал исполнять обязанности премьера ещё две недели, пробыв таким образом на посту главы правительства ровно год. Его преемником на посту лидера партии стал Ясуо Фукуда.

Слайд 39: Второе правительство Абэ

26 декабря 2012 года Синдзо Абэ был повторно утверждён в должности премьер-министра Японии. Абэ стал первым премьер-министром с 1948 года, вернувшимся на этот пост после перерыва, и первым премьером после Коидзуми, которому удалось пробыть в должности два года и дольше. Как отмечает « Санкэй симбун » (29.07.2013): «Либерал-демократическая партия во главе с премьером Синдзо Абэ одержала сокрушительную победу на выборах в верхнюю палату, так что усилилось представление, что правительство Абэ останется стабильным на долгий срок».

Слайд 40

Абэ усилил оборонительную роль и потенциал Японии, а также укрепил сотрудничество с США в сфере безопасности. Предпринимал усилия для внесения поправок в Конституцию 1945 года, которая ограничивает возможность использования японских Сил самообороны, выступая за изменения статьи 9, в которой провозглашается отказ государства от войны как способа разрешения международных споров, и, как следствие, от создания собственных сухопутных войск, флота и военно-воздушных сил. В 2014 году кабинет министров Японии принял новую интерпретацию Конституции, разрешающую применять право на коллективную самооборону. В 2015 году парламент проголосовал за принятие законов, которые предусматривают усиление полномочий Сил самообороны Японии в этом направлении. В планы Абэ входило урегулирование территориального спора с Россией в вопросе принадлежности южных Курильских островов или так называемых «северных территорий» и подписание мирного договора с Москвой. Несмотря на многочисленные контакты на высшем уровне с В. Путиным, этого сделать не удалось. В 2016 году Абэ выдвинул предложение о создании открытой и свободной торговой зоны в Тихом и Индийском океанах. Инициатива направлена на развитие качественной инфраструктуры и обеспечение безопасного судоходства. Эпидемия коронавируса нанесла сильный удар по его позициям. Граждане активно критиковали премьера за запоздалое введение ограничительных мер. Агентство Kyodo сообщило, что более 58 % опрошенных недовольны действиями правительства, а 70 % считают, что Абэ по требованию оппозиции должен был созвать внеочередную сессию парламента для обсуждения мер по сдерживанию инфекции. В ходе исследования от 6 мая 2020 г., рейтинг доверия правительства составлял 40 %. При этом рейтинг недоверия правительству поднялся с 45 % до 64 %. По опросу агентства Kyodo, на 23 августа деятельность премьера одобряли 36 % населения. 16 сентября 2020 года Синдзо Абэ сложил полномочия премьер-министра. В пятницу, 8 июля 2022 года в 11:30 по местному времени в городе Нара на Синдзо Абэ было совершено покушение. Спустя примерно 5 часов после ранения Абэ скончался в больнице.

Слайд 42: Эпоха Рэйва (яп. 令和 ) – 248-й период по счёту, начиная от эры Тайка

Период Рэйва начался в Японии 1 мая 2019 года, когда новый император Японии — Нарухито — взошёл на престол в качестве 126-го императора, сменив своего отца — императора Акихито, который 30 апреля 2019 года отрёкся от Хризантемового трона. Название «Рэйва» составлено из двух иероглифов и взято из сборника японской поэзии. « Рэй » означает «распустившийся цветок», а « ва » — гармония или порядок. Таким образом, полностью название эры можно перевести как «процветающий мир».

Последний слайд презентации: Япония во второй половине XX – начале XXI вв: Премьер-министр Сигэру Исиба (11.11.2024 г.)

После выборов 11 ноября 2024 года Исиба пообещал сделать более прозрачными правила финансирования политических партий, поскольку именно финансовые злоупотребления фракций ЛДПЯ стали главной причиной кризиса правящей партии. В частности, премьер предложил отменить расходы на политическую деятельность, которые политические партии распределяют между отдельными членами. Также он призвал раскрывать информацию о том, как члены парламента тратят свои фиксированные ежемесячные пособия, которые должны покрывать расходы на исследования, поездки и связь, а все оставшиеся средства - возвращать. Помимо этого, Исиба пообещал предпринять шаги по созданию независимого органа по надзору за политическим финансированием и создать базу данных, которая обеспечит публичный доступ к отчетам о политическом финансировании. Также Исиба заявил, что его правительство намерено инвестировать более 10 трлн иен (около 65 млрд долларов) в секторы искусственного интеллекта и полупроводников к 2030 финансовому году.