Первый слайд презентации

Занятие 5-2 Сорока-ворона кашу варила … Часть 2. Законы развития технических систем Ведущий И.М. Кондраков

Слайд 2

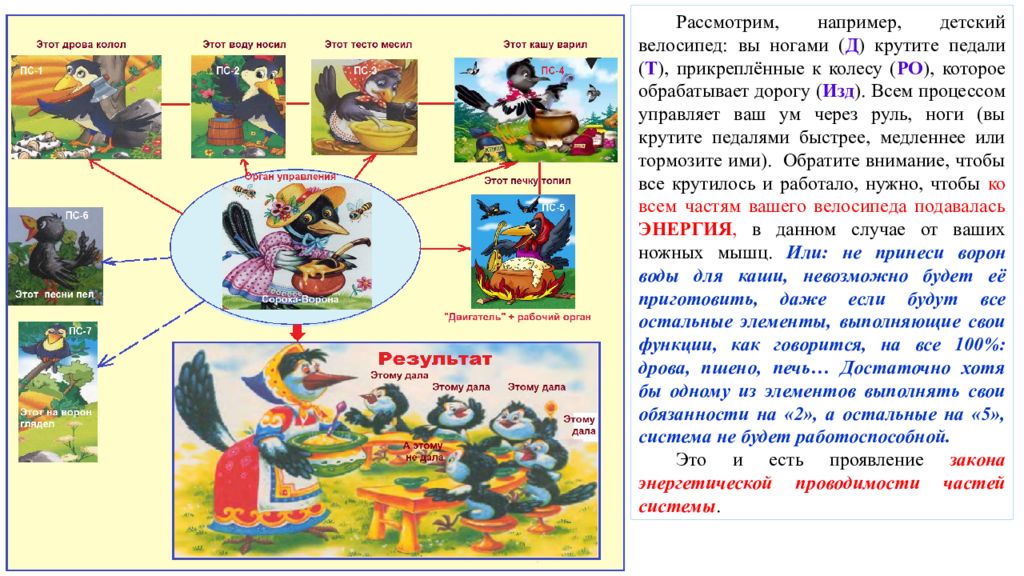

Законы развития систем Вспомним детскую песенку- потешку про сороку-ворону, которая кашу варила и деток кормила. Давайте рассмотрим ситуацию с позиции закона полноты частей системы. Какая главная цель (основная функция цели) была у сороки-вороны? - Накормить деток. - Правильно, накормить деток! А для этого нужно сварить кашу. Сорока-ворона вместе со своими сорочатами (подсистемами) – это семья, представляющая собой СИСТЕМУ, в которой каждый должен был выполнять свою функцию : один должен был наколоть дрова для печки, второй – принести воды, третий протопить печку, четвёртый – кашу сварить, пятый - вымыть посуду. Обратите внимание на то, что они направлены на то, чтобы выполнить главную цель - накормить деток, а для этого нужно сварить кашу, выполнив все перечисленные процессы. Сама же сорока-ворона должна управлять всеми процессами, т.е. быть управляющим органом своей системы. .

Слайд 3

И вот каша готова! Теперь сорока-ворона должна справедливо распределить кашу между всеми, кто участвовал в приготовлении каши в соответствии с внесённым каждым из системы вкладом в общее дело. «Так, загибай свои пальцы на руке - обратилась ворона к Любознайкину. - Этот – большой – воду носил, ну, загибай пальчик! Ему каша. Этот – указательный – дрова колол, загибай ещё, ему также каша. Этот – средний - печку топил, загибай его и ему каша. Этот – безымянный – кашу варил. Загибай! Ему две ложки – трудно стоять у печи – это тебе не ворон на огороде гонять… А ты – мизинчик, обратилась она к холёному ворону, – за водой не ходил, дров не колол, печку не топил, кашу не варил, лишь на дереве сидел и на ворон глядел. Не будет тебе каши !»

Слайд 4

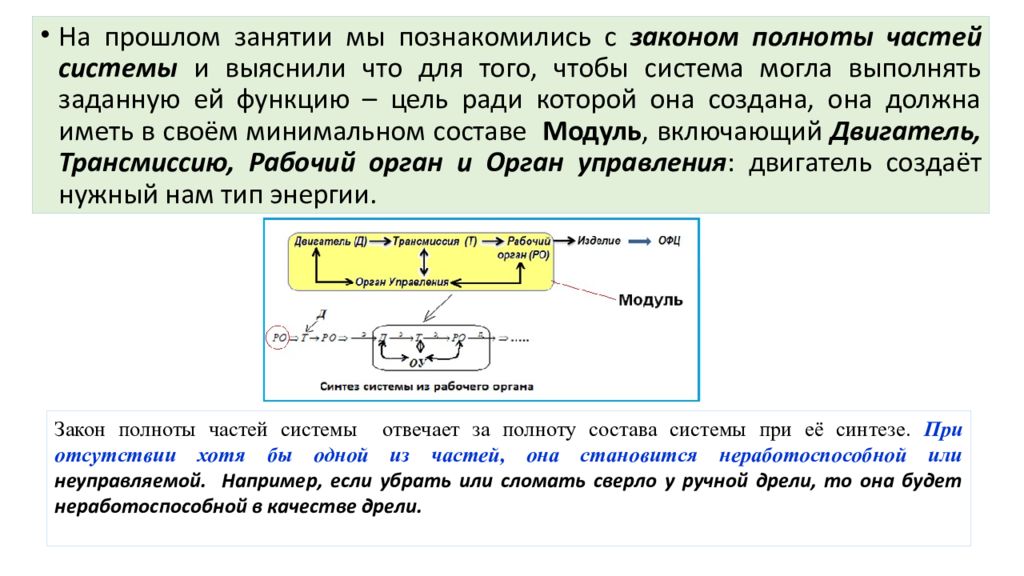

На прошлом занятии мы познакомились с законом полноты частей системы и выяснили что для того, чтобы система могла выполнять заданную ей функцию – цель ради которой она создана, она должна иметь в своём минимальном составе Модуль, включающий Двигатель, Трансмиссию, Рабочий орган и Орган управления : двигатель создаёт нужный нам тип энергии. Закон полноты частей системы отвечает за полноту состава системы при её синтезе. При отсутствии хотя бы одной из частей, она становится неработоспособной или неуправляемой. Например, если убрать или сломать сверло у ручной дрели, то она будет неработоспособной в качестве дрели.

Слайд 6

Рассмотрим, например, детский велосипед: вы ногами ( Д ) крутите педали ( Т ), прикреплённые к колесу ( РО ), которое обрабатывает дорогу ( Изд ). Всем процессом управляет ваш ум через руль, ноги (вы крутите педалями быстрее, медленнее или тормозите ими). Обратите внимание, чтобы все крутилось и работало, нужно, чтобы ко всем частям вашего велосипеда подавалась ЭНЕРГИЯ, в данном случае от ваших ножных мышц. Или: не принеси ворон воды для каши, невозможно будет её приготовить, даже если будут все остальные элементы, выполняющие свои функции, как говорится, на все 100%: дрова, пшено, печь… Достаточно хотя бы одному из элементов выполнять свои обязанности на «2», а остальные на «5», система не будет работоспособной. Это и есть проявление закона энергетической проводимости частей системы.

Слайд 7

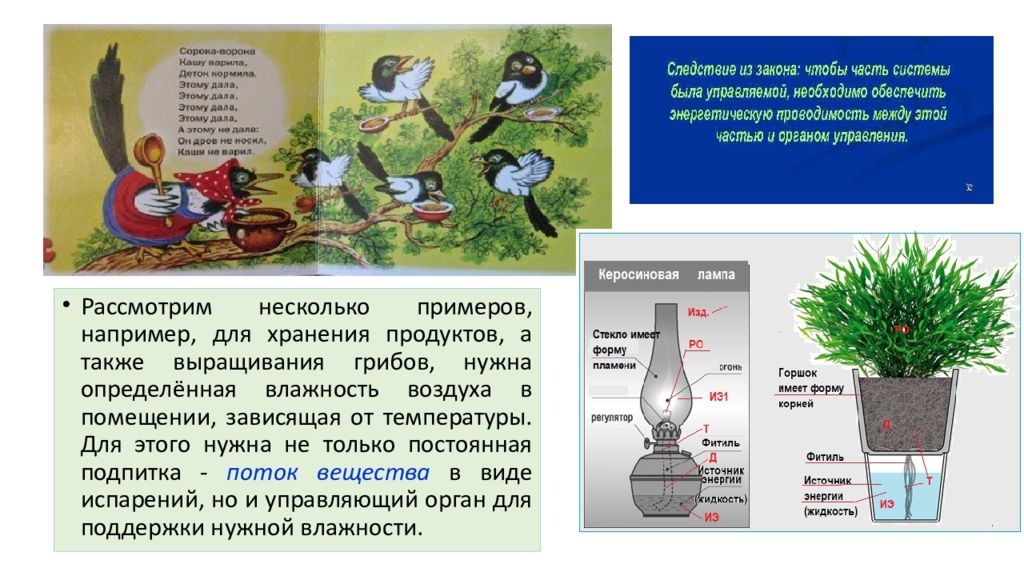

Рассмотрим несколько примеров, н апример, для хранения продуктов, а также выращивания грибов, нужна определённая влажность воздуха в помещении, зависящая от температуры. Для этого нужна не только постоянная подпитка - поток вещества в виде испарений, но и управляющий орган для поддержки нужной влажности.

Слайд 8

Закон энергетической проводимости ответственен за подвод потоков энергии, вещества и информации ко всем частям системы. Можно показать следующее: на проезжей части автомобили, велосипедисты и сама проезжая часть образуют временную систему, которая управляется правилами уличного движения, синхронизируя движение автомобилей и пешеходов. Чтобы она работала и ночью, в ФРГ велосипедисты стали покрывать шины светящимися красками. Теперь поток информации в виде света получает любой участник временной системы. Несоблюдение этого закона приводит к неработоспособности системы в целом или её частей. Отключите кинескоп телевизора и он перестанет работать. Но есть ещё один закон, регулирующий отношение между частями системы - это закон Энергетической Проводимости ко всем частям СИСТЕМЫ.

Слайд 9: Закон энергетической проводимости системы

Вот тут-то можно вспомнить, что к освещённости не безразличен фотоэлектрический эффект. Тогда в качестве пластин электродов можно будет использовать фотоэлемент – пластинку с двумя прозрачными электродами-обкладками. Когда в полупроводник попадают кванты света, между обкладками протекает электрический ток. Достаточно наложить полупроводник на фотопластинку и её чувствительность возрастёт в сто тысяч раз. При этом величину тока можно менять как угодно. Особенно на этапе синтеза систем нужно помнить о законе энергетической проводимости, но не переусердствовать. Случается и такое: в английском патенте за № 18450 г. предлагается изготовить клавиши рояля металлическими и пропускать через них электрический ток. Изобретатель не объясняет зачем это нужно. Но если учесть закон энергетической проводимости, то можно посчитать, что он думал, что на том рояле пианист станет играть более энергично, словно он на электрическом стуле. Закон энергетической проводимости ответственен за подвод потоков энергии, вещества и информации ко всем частям системы. Хамелеон включил свой экран и показал следующее: на проезжей части автомобили, велосипедисты и сама проезжая часть образуют временную систему, которая управляется правилами уличного движения, синхронизируя движение автомобилей и пешеходов. Чтобы она работала и ночью, в ФРГ велосипедисты стали покрывать шины светящимися красками. Теперь поток информации в виде света получает любой участник временной системы. Несоблюдение этого закона приводит к неработоспособности системы в целом или её частей. Отключите кинескоп телевизора, и он перестанет работать. Но есть ещё один закон, регулирующий отношение между частями системы.

Слайд 10

Например, способ фотографирования, и зобретённый Я.А. Моносовым ( термоферромагнитный способ фотографирования ). Фактически сводится к тому, чтобы сильнее нагреть феррочастицы. Итак, в исходной системе имеется двойное изделие - феррочастицы и подложка. Нужно нагреть феррочастицы в зависимости от освещённости на снимке. Например, каждую частицу можно в отдельности нагреть магнитным полем. Но тогда нужно создать такую функциональную структуру, в функцию которой входило бы управление нагревом каждой отдельной феррочастицы в зависимости от её освещённости. А это очень сложно. Тогда можно использовать другие ресурсы - электронагрев, тем более, что частицы электропроводны. Введём две пластины-электроды - одна снаружи, другая снизу и подадим ток.

Слайд 11

ТРИЗ выделяет следующие законы развития Систем: Закон полноты частей системы. Закон энергетической проводимости системы. Закон согласования ритмики частей системы. Закон увеличения степени идеальности системы. Закон неравномерности развития частей системы. Закон перехода в надсистему. Закон перехода с макроуровня на микроуровень. Закон увеличения степени вепольности. Закон увеличения степени динамичности систем.

Слайд 12

Чтобы часть технической системы была управляемой, необходимо обеспечить энергетическую проводимость между этой частью и органами управления. При этом следует помнить: нужно всегда стремиться использовать в системе один тип энергии: если использована электрическая энергия, то желательно использовать её во всей системе или подсистеме.

Слайд 13: Закон совместимости взаимодействующих частей системы или Закон согласования ритмики частей системы

Необходимым условием принципиальной жизнеспособности технической или иной системы является согласование ритмики (частоты колебаний, периодичности) всех частей системы. Каждая система имеет свою организацию или архитектуру. Например, человек имеет голову, туловище, которое опирается на нижние конечности, при этом верхние конечности выполняют роль универсального рабочего органа и всем этими органами управляет наш мозг, чтобы все органы работали в полной гармонии (синхронно) друг с другом (см. картинку): человек шагает, поочередно опираясь то на одну, то на другую ногу, в ритм размахивая руками. У лошади другая организация организма: туловище опирается на четыре ноги, а на него опирается её голова, управляющая всеми её функциями. Лошадь шагает, поочередно опираясь на две ноги одновременно – например, правую заднюю и левую переднюю, а затем наоборот – на левую заднюю и правую переднюю. Итак, под организацией (с позднелатинского – «сообщаю стройный вид», «устраиваю») понимают внутреннюю упорядоченность элементов целого, а также совокупность процессов, ведущих к установлению взаимосвязей между отдельными частями системы.

Слайд 14

Функции. А.с. № 856463: способ предупреждения самовозгорания пористых эластичных материалов, например, пенополиуретана, который созревает в камере и требуется быстро удалять излишки газа из пузырьков. На него воздействуют вибронагружением с частотой собственных колебаний материала, при этом за счёт быстрого сжатия-расширения пузырьков, газ выходит и его отсасывают из камеры. А.с. № 889018: способ тушения пористых материалов, например, пенополиуретана или кокса путём быстрого их погружения в воду; эти материалы легче воды, не тонут, предложено воздействовать на куски вибрацией жидкости с частотой собственных колебаний плавающих кусков, они быстро тонут за счёт резкого (в 5-10 раз) повышения гидродинамического давления в режиме резонанса. Работа светофора согласована с правилами уличного движения. Работа каждой камеры сгорания в ДВС согласована с формой коленчатого вала двигателя. Формы и размеры ключей согласованы с формой гаек. Методологической ошибкой является создание системы из лучших элементов. Элементы должны быть не лучшими, а согласованными или рассогласованными.

Слайд 15

Например, для гашения ударов применяют резиновые кольца, а по патенту Польши № 116489 в резинометаллическом амортизаторе, под действием ударной нагрузки, стальные прокладки и резиновые кольца деформируются, поглощая энергию, и в конце цикла сжатия выдают порцию смазки, которая надёжно гарантирует обратное скольжение. Хорошо работают, а значит и жизнеспособны только системы, в которых вид колебаний подобран так, что части системы не мешают друг другу и наилучшим образом выполняют полезную функцию. Из закона согласования ритмики вытекает ряд правил: 1) в Технической Системе (ТС) действие внешнего поля должно быть согласовано (или рассогласовано ) с собственной частотой системы (изделия, инструмента, элемента), т.е., применяется резонанс (или антирезонанс ); 2 ) в ТС должны быть согласованы (или рассогласованы ) частоты используемых полей; 3 ) если два действия (например, измерение и изменение) несовместимы, то одно действие осуществляется в паузах другого, т.е., любые паузы в одном действии должны быть заполнены другим полезным действием. Примеры. А. С. № 996347: резку стекла производят путём нанесения надреза на его поверхность и сообщения стеклу акустических колебаний с частотой, равной частоте собственных колебаний стекла. А.С. № 1050635: для быстрого растворения порошкового молока в воде на смесь воздействуют частотой, зависящей от дисперсности порошка.

Слайд 16: АДАПТАЦИЯ : свой среди чужих, чужой среди своих

Адаптация, в широком смысле слова, это приспособление системы (человека, животных, растений, техники и т.п.) к конкретным внешним или внутренним условиям функционирования. Основным механизмом адаптации является динамизация (в широком смысле слова). Это когда система, чтобы приспособиться к данным условиям, должна менять себя, окружающую или внутреннюю среды, заменяя « жёсткие » связи между их частями на подвижные, шарнирные, гибкие, полевые и т.д. или делая их в целом более адаптивными. согласно новым представлениям, взаимодействие пространства с материей происходит только в той области пространства, где свойства и качества пространства и материи тождественны друг другу, т.е. совместимы (см.. Н.Левашов. ( «Неоднородная Вселенная» ). Взрыв сверхновых звёзд, образование « чёрных дыр» - это отражение адаптации материи к конкретным условиям космоса. Адаптируются друг к другу животный и растительный мир, взаимно влияя друг на друга. Например, жук-бомбардир. Когда его настигает хищник, в камеры под его крыльями подаётся капелька воды и фермент, который заставляет воду мгновенно закипать. Образовавшийся пар, жук, в виде реактивной струи, выбрасывает через сопла, ошпаривая кипятком своих преследователей. При взаимодействии человека с элементами экосистемы возможны следующие типы адаптации: пассивная и активная. Пассивная (потребительская) адаптация - использование даров растительного мира (не надо гоняться за ними, а нужно приспособиться лазить по деревьям, научиться обрывать плоды и т.д.) и животного мира (приспособиться к их повадкам, научиться охотиться за ними).

Слайд 17: Адаптация

Активная адаптация - приспособление к изменяющимся условиям в экосистеме (например, климат, сезонные изменения: весна, лето, осень, зима) на первом этапе адаптации, а затем – на втором этапе - приспособить частично окружающий мир к своим потребностям (выращивать злаки, окультуривать плодоносящие растения, деревья и т.д., одомашнивать животных, использовать даровую энергию окружающей среды (мощь воды, ветра и т.д.). Активная адаптация имеет тенденцию на увеличение степени управляемости окружающей средой и снижению зависимости от возможных нарушений стабильного функционирования экосистемы. Здесь у человека появляются потенциальные возможности развить свой интеллект, свой физический потенциал, возможность изучать себя, стать изобретателем, творцом нового. Под действием известных внешних факторов и при определённых условиях в первичном океане появляются молекулы РНК вируса, «питающиеся» теми молекулами, которые случайно попадут внутрь их спирали. В силу своих особенностей молекулы РНК ещё пассивно адаптируются к внешним условиям, от которых они целиком и полностью зависят. Левашов Н.В. «Неоднородная Вселенная». Научно-популярное издание: Архангельск, 2006 год. — 396 с.,. ISBN 5-85879-226-X.

Слайд 18

Захватывая белковые молекулы, молекулы РНК создают первый пограничный слой - защитную оболочку — клеточную мембрану для себя, образуя вирус, у которого появляется возможность самому синтезировать органические вещества из прошедших через мембрану, т.е. он уже имеет возможность активно адаптироваться к внешним условиям. Синтез молекулы ДНК из двух молекул РНК, а затем появление трёхслойной оболочки (внешних белковых и внутренней жировой ), дал возможность одноклеточному организму создать защитный пограничный слой и адаптироваться к различным внешним условиям, что положило начало формированию первичной экологической системы и возможности воздействовать на неё. Такую адаптацию условно назовём агрессивной.

Слайд 19: Создание защитного слоя

Захватывая белковые молекулы, молекулы РНК создают первый пограничный слой - защитную оболочку — клеточную мембрану для себя, образуя вирус, у которого появляется возможность самому синтезировать органические вещества из прошедших через мембрану, т.е. он уже имеет возможность активно адаптироваться к внешним условиям.

Слайд 20

Активная адаптация. У системы появляется защитный слой и возможность управлять внешними потоками энергии, вещества или информации из внешней среды и частично использовать их для собственных нужд системы (когда организация системы соответствует или несколько превышает организацию окружающей среды, тогда система использует даровую энергию окружающей среды для выполнения своей главной полезной функции и сопротивления воздействию внешней среды, без её разрушения). Пример: подводная лодка, тепловой насос, термочувствительный элемент из материала с памятью формы ( NiTi ) в термореле и т.п. Агрессивная или управляемая адаптация (когда организация системы намного выше организации окружающей среды, что позволяет ТС «паразитировать» — использовать ресурсы внешней среды и управлять последней, вплоть до её разрушения). Примером может служить практически вся обрабатывающая, добывающая и транспортная техника, гидроэлектростанции и т.п.

Слайд 21: Выводы:

Опять мы видим, что и биосистемы, и технические системы адаптируются к своим «экологическим нишам» по одним и тем же законам. В целом можно сказать, что адаптация – это и стремление взаимодействующих систем выровнять «мерность» в пространстве их взаимодействия (оперативной зоне), т.е. совместить качества взаимодействующих систем так, чтобы плавно от одной мерности перейти к другой через границу, где их мерности совпадают или достигается максимальная совместимость их качеств для данных условий. . Следующий шаг: система настолько «неоднородна», что она переходит в свою противоположность — в антисистему, т.е. представления развиваются по цепочке: однородная сис тема —> однородная система из элементов со сдвинутыми характеристиками —> неоднородная система —> антисистема —>...

Последний слайд презентации: Занятие 5-2 Сорока-ворона кашу варила … Часть 2. Законы развития технических

Примеры. Строй солдат на Аничкином мосту. Наш пулемёт в бункере Гитлера. Изобретение пулемёта Максимом: трюк в цирке. Авиаконструктор Антонов – борьба с флаттером самолета – размещение бульб на крыльях самолета, они мешают возникновению резонанса - флаттера. Резонанс – антирезонанс. Разрушение кирпичной стены ультразвуком.