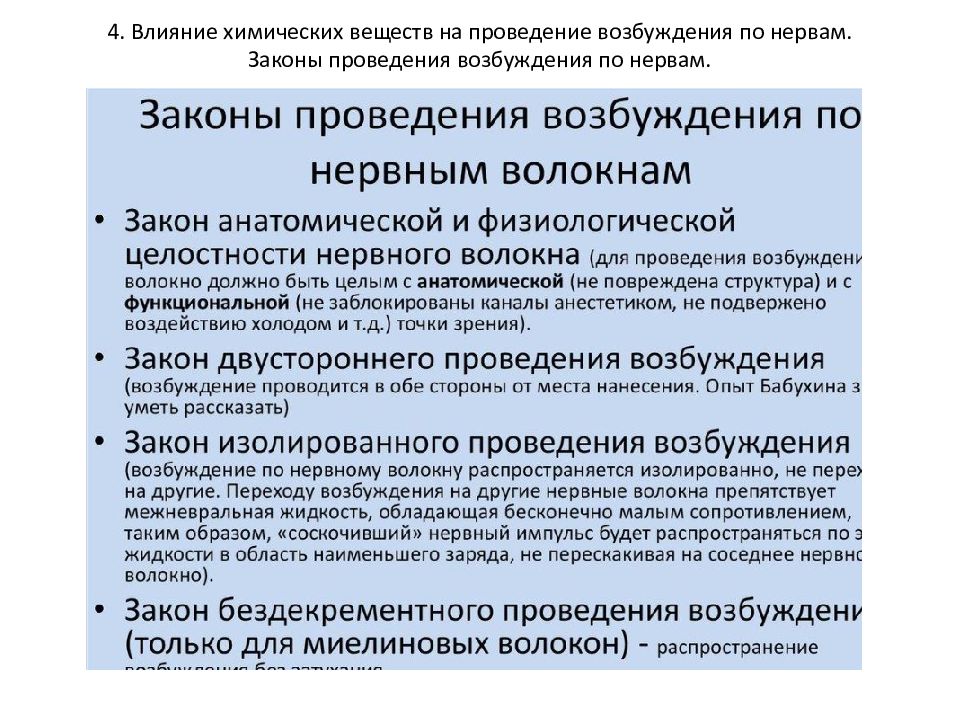

Слайд 7: 4. Влияние химических веществ на проведение возбуждения по нервам. Законы проведения возбуждения по нервам

Слайд 8: 4. Влияние химических веществ на проведение возбуждения по нервам. Законы проведения возбуждения по нервам

Слайд 9: 5. Электронейромиография

Это диагностическая процедура, во время которой изучается способность мышечных и нервных волокон отвечать на раздражитель. Нейромиография основывается на свойствах нервов и мышц: Способность нервных волокон воспринимать и проводить электрический импульс; Способность мышц сокращаться под воздействием этого импульса. С помощью специального аппарата биоэлектрическая активность мышц, возникающая в ответ на раздражение нерва, переводится в графическое изображение. Его фиксирует компьютер или бумажная лента. При наличии какой-либо патологии в нервно-мышечной системе записываются соответствующие изменения. Существует несколько разновидностей процедуры, отличающихся техникой исследования и получаемыми результатами: Игольчатая электронейромиография. Здесь используется тонкий электрод, имеющий форму иглы. Он вводится в мышечную ткань, раздражая ее током. Метод является наиболее эффективным, но сопровождается значительной болезненностью; Поверхностная электронейромиография. Электроды прикладываются к поверхности кожи, проводится оценка активности мышечной ткани без стимуляции нервной системы; Стимуляционная электронейромиография одного нерва. Схожа с поверхностной ЭНМГ, но включает электрическую стимуляцию глубоко расположенных нервных волокон; Комплексная электронейромиография. Сочетает несколько видов исследования. Наиболее распространенной является стимуляционная электронейромиография нижних конечностей. Исследование может выявить патологию отдельно взятого нервно-мышечного комплекса. Суть методики заключается в раздражении отдельного нерва электрическим током. Затем измеряется скорость проведения импульса по этому нерву. Электронейромиография выявляет повреждения следующих нервов нижних конечностей: Седалищный; Большеберцовый; Малоберцовый; Голеностопный.

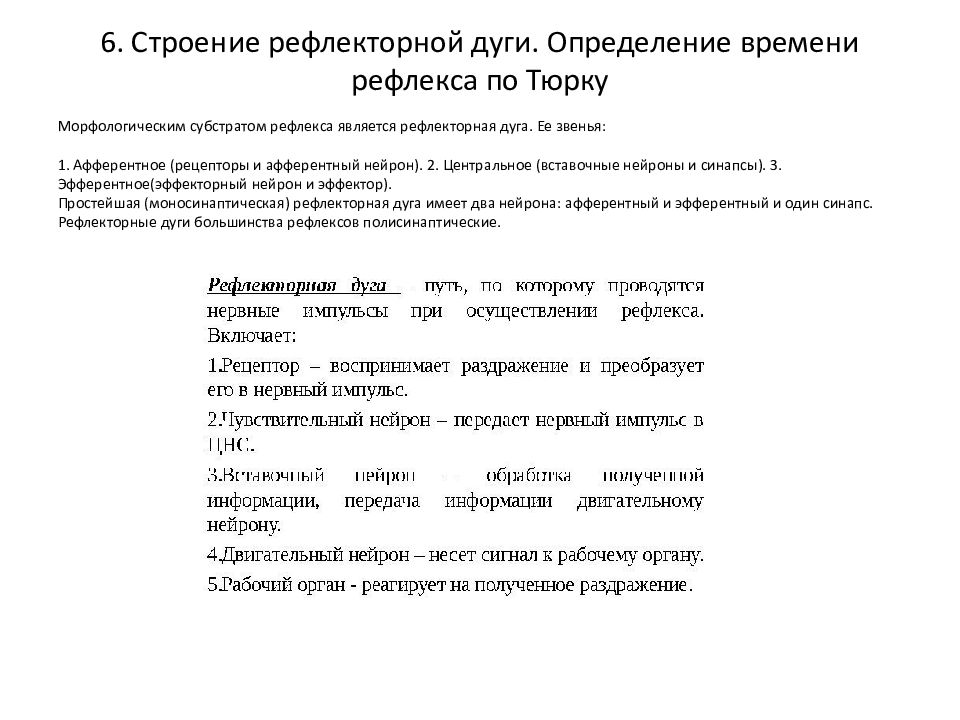

Слайд 10: 6. Строение рефлекторной дуги. Определение времени рефлекса по Тюрку

Морфологическим субстратом рефлекса является рефлекторная дуга. Ее звенья: 1. Афферентное (рецепторы и афферентныи ̆ нейрон ). 2. Центральное (вставочные нейроны и синапсы). 3. Эфферентное( эффекторныи ̆ нейрон и эффектор). Простейшая (моносинаптическая) рефлекторная дуга имеет два нейрона : афферентныи ̆ и эфферентныи ̆ и один синапс. Рефлекторные дуги большинства рефлексов полисинаптические.

Слайд 11: 6. Строение рефлекторной дуги. Определение времени рефлекса по Тюрку

Тюрк: Время, которое проходит с момента раздражения до начала ответной реакции, называется временем рефлекса. Время рефлекса зависит как от силы стимула, так и от физиологического состояния нервных центров 1. Приготовить препарат спинальной лягушки и закрепить его на штативе. 2. Погрузить одну из задних лапок лягушки до уровня коленного сустава в стакан с 0,1%- ным раствором H2SO4 и одновременно включить секундомер ВНИМАНИЕ! Края стакана не должны касаться тела животного. Отметить время от момента погружения лапки в кислоту до начала сгибательного рефлекса раздражаемой конечности. Проведя измерение, тщательно обмыть лапку водой. 1. Повторить этот опыт 3 раза с интервалами 2—3 мин и вычислить среднее время рефлекса для данной силы раздражения. 2. Повторить опыт с 0,3%- ным и 0,5%- ным растворами кислоты. 3. Результаты всех опытов занести в таблицу.

Слайд 12: 7. Торможение в ЦНС И. М. Сеченова и его классическии ̆ опыт

Торможение в ЦНС открыл И. М. Сеченов и его классическии ̆ опыт заключался в следующем: у таламическои ̆ лягушки (убран головнои ̆ мозг на уровне зрительных бугров) определяли латентное время сгибательного рефлекса при погружении заднеи ̆ конечности в слабыи ̆ раствор сернои ̆ кислоты. После этого на зрительные бугры накладывали кристаллик повареннои ̆ соли и снова определяли время рефлекса. Оно постепенно увеличивалось, вплоть до полного исчезновения реакции. После снятия кристаллика соли и промывания мозга физиологическим раствором время рефлекса постепенно восстанавливалось. Это свидетельствует о том, что торможение — активныи ̆ процесс, возникающии ̆ при раздражении определенных отделов центральнои ̆ нервнои ̆ системы. Позже Ф. Гольц (1870) обнаружил проявление торможения у спинальнои ̆ лягушки при исследовании латентного времени рефлекса. Оказалось, что механическое раздражение кончиков пальцев однои ̆ конечности лягушки существенно удлиняет латентныи ̆ период сгибательного рефлекса другои ̆ конечности при погружении ее в раствор кислоты.

Слайд 14: 8. Методы исследования функций ЦНС (ЭЭГ, ВП, стереотаксическая методика)

Электроэнцефалограмма головного мозга (ЭЭГ) – процедура, которая проводится для выявления электрической активности головного мозга. Что такое электрическая активность мозга Мозг состоит из нервных клеток – нейронов, которые обладают способностью передавать «по цепочке» электрические импульсы. На различные внешние раздражители реагируют различные участки мозга – в пределах этих участков нейроны передают единый импульс. Кроме того, при определенных условиях импульсы могут ослаблять или усиливать друг друга. Электрические импульсы, возникающие в мозге, способен уловить электроэнцефалограф. Он состоит из электродов, присоединенных к компьютеру. Электроды, закрепленные на голове пациента, улавливают импульсы и передают их на компьютер для расшифровки и отображения. На бумаге импульсы отображаются в виде волн. Волны отличаются по характеристикам (частоте и амплитуде) и делятся на альфа-, бета-, дельта-, тета - и мю-волны. Дельта-ритмы Дельта-ритмы ЭЭГ имеют низкую частоту от 0,1 до <4 Гц. Дельта-волны являются типичными функциональными волнами фаз глубокого сна без сновидений. У младенцев дельта-ритм также присутствует после пробуждения. Тета -волны Тета -волна – медленный ритм в частотном диапазоне от 4 до <8 Гц. Они чаще встречаются во время сонливости и в состояние дрема. Ритмы ЭЭГ и их характеристика зависят от возраста пациента. В состоянии бодрствования они присутствуют у малышей, однако наличие у взрослых может указывать на дисфункцию или поражение головного мозга. Альфа-волны Нормальный альфа-ритм на ЭЭГ имеет следующие особенности: * частота 8-12 Гц: нижний предел нормы альфа-ритма у взрослых и детей старше 8 лет составляет 8 Гц; * местоположение: затылочные области; * морфология: ритмичная и регулярная; * амплитуда: обычно 20-100 мВ; * реактивность: появляется при закрытии глаз и исчезает при их открытии. Бета-волны Нормальный бета-ритм ЭЭГ имеет следующие характеристики: * Частота (по определению) более 13 Гц. * Местоположение: диффузное распространение. * Морфология: обычно ритмичная и симметричная. * Амплитуда: диапазон 5-20 мВ. Реакционная способность: бета-активность усиливается во время первой и второй стадии сна, и уменьшается в глубоких фазах. Центральная бета-активность может быть реактивной к произвольным движениям и проприоцептивным стимулам.

Слайд 15: 8. Методы исследования функций ЦНС (ЭЭГ, ВП, стереотаксическая методика)

Области применения ЭЭГ Электроэнцефалограмма используется: 1. выявления эпилептиформных или эпилептических припадков; 2. диагностики нарушений сна различной этиологии; 3. выявления морфофункциональных изменений в мозге (опухоли головного мозга или нарушений кровообращения); 4. выявления заболеваний ЦНС неясной этиологии (энцефалит, повышенное внутричерепное давление и атрофия мозга); 5. констатации смерти мозга. Как проводится ЭЭГ На голову пациенту надевают шапочку с закрепленными на ней электродами. Врач исследует электрическую активность мозга пациента в состоянии покоя, просит моргнуть, чтобы учесть погрешности при моргании, а затем дополнительно воздействует на пациента, прося его глубоко подышать (гипервентиляция) и изучая его реакцию на вспышки света ( фотостимуляция ). Вызванные потенциалы – метод регистрации реакций различных структур головного мозга на внешние стимулы (слуховые, зрительные и соматосенсорные), позволяющий оценить состояние нервных путей, проводящих путей глубокой чувствительности (вибрационная чувствительность, чувство давления, мышечно-суставное чувство), изучить работу вегетативной нервной системы. Если говорить простым языком, то в головном мозге есть разные участки, которые отвечают за определенные функции (например, в затылочной области – зрительный центр, в височных областях – центры, связанные с речью и слухом). К этим центрам идут «проводящие пути» - отростки нервных клеток, которые тянутся от органов чувств (глаз, ушей, кожи и т.д.) к центрам в головном мозге. Когда эти центры работают – в них возрастает электрическая активность. Регистрация вызванных потенциалов – это и есть фиксация данной активности, возникающей в ответ на целенаправленное раздражение каких-либо рецепторов

Слайд 16: 8. Методы исследования функций ЦНС (ЭЭГ, ВП, стереотаксическая методика)

Метод находит широкое применение в клинической практике, поскольку позволяет получить объективную информацию о состоянии различных сенсорных систем, таких как зрение и слух. Запись вызванных потенциалов (ВП) производится при помощи электроэнцефалографических электродов, расположенных на поверхности головы. Диагностика производится неинвазивным способом, абсолютно безопасна и безвредна для пациента. Основная диагностическая ценность исследования заключается в том, что оно демонстрирует объективную картину, то есть позволяет получать точную информацию без каких-либо действий со стороны пациента. Для диагностических целей наибольшее применение получили следующие раздражители: визуальные – для регистрации зрительных ВП, звуковые – для регистрации аудиторных ВП и электрические – для регистрации соматосенсорных ВП. Цели регистрации ВП мозга * Выявление уровня поражения нервной системы; * Определение распространенности процесса; * Определение характера поражения; * Определение степени тяжести патологического процесса; * Оценка прогноза заболевания, уточнение диагноза, контроль эффективности лечения. СТЕРЕОТАКСИЧЕСКИЙ МЕТОД (греч. stereos твердый, объемный, пространственный + taxis расположение) — метод хирургического воздействия на глубоко расположенные структуры мозга с использованием внутримозговых и черепных (экстракраниальных) ориентиров. Возможность достижения хирургическим инструментом определенной точки мозга с минимальными повреждениями других его участков исключительно важна в нейрохирургии и нейрофизиологии. Только благодаря Стереотаксическому методу стали доступными для диагностики и лечебных воздействий образования мозга, непосредственно прилегающие к ядрам, осуществляющим жизненно важные функции.

Слайд 17: 9. Глюкометрия. Оценка риска возникновения сахарного диабета

Глюкометрия используется для диагностики состояния углеводного обмена. Сахарный диабет — болезнь, возникающая при расстройстве нормальной работы эндокринной части поджелудочной железы, вырабатывающей инсулин (пептидный гормон, способствующий поступлению глюкозы в мышечные и жировые клетки, чтобы обеспечить их питанием). С помощью глюкометра определяют уровень глюкозы в крови и, на основании полученных данных, принимают меры для компенсации нарушений углеводного обмена. Для проведения теста на уровень глюкозы в комплекте с глюкометром должны быть: тестовые полоски (подходят только для определенной модели аппарата), ланцеты (одноразовые прокалыватели с автоматическим устройством ручкой- прокалывателем ). * вымойте руки теплой водой с мылом и вытрите насухо, не используйте спирт или влажные салфетки – химические вещества могут исказить результат; * для притока крови слегка помассируйте пальцы рук (при очень сильном сдавливании подушечки пальца результат замера может искажаться); * вставьте тест-полоску в глюкометр до щелчка, при этом аппарат должен включиться и на экране появиться изображение капли крови; * сделайте прокол кожи боковой поверхности любого пальца ланцетом до появления капли крови; * поднесите каплю крови к кончику тест-полоски и через 5-10 секунд на экране появится результат; * запишите результат в дневник самоконтроля, утилизируйте использованную тест-полоску; Факторы риска развития СД 1. Наследственность Есть наблюдения, что диабет первого типа наследуется с вероятностью 3–7% по линии матери и с вероятностью 10% по линии отца. Если же болеют оба родителя, риск заболевания возрастает в несколько раз и составляет до 70%. Диабет второго типа наследуется с вероятностью 80% как по материнской, так и по отцовской линии, а если инсулинонезависимым сахарным диабетом болеют оба родителя, вероятность его проявления у детей приближается к 100%, но, как правило, в зрелом возрасте. Что ж, в данном случае у врачей разнится только количество процентов, в остальном они солидарны: наследственность – главный фактор возникновения диабета. 2. Ожирение С точки зрения развития диабета особенно опасно, если индекс массы тела больше 30 кг/м2 и ожирение носит абдоминальный характер, то есть форма тела принимает форму яблока. Важное значение имеет величина окружности талии. Риск сахарного диабета повышается при окружности талии у мужчин больше 102 см, у женщин больше 88 см. Оказывается, осиная талия – это не только дань моде, но и верный способ обезопасить себя от диабета. Этот фактор, к счастью, может быть нейтрализован, если человек, сознавая всю меру опасности, будет бороться с избыточным весом (и победит в этой борьбе). 3. Заболевания поджелудочной железы Панкреатит, рак поджелудочной железы, заболевания других желез внутренней секреции – все, что провоцирует дисфункцию поджелудочной, способствует развитию диабета. Кстати, часто повреждениям поджелудочной может способствовать перенесенная физическая травма. 4. Вирусные инфекции Краснуха, ветряная оспа, эпидемический гепатит и некоторые другие заболевания, включая грипп, повышают риск возникновения диабета. Эти инфекции играют роль спускового механизма, как бы провоцирующего болезнь. Ясно, что для большинства людей грипп не станет началом диабета. Но если это тучный человек с отягченной наследственностью, то для него и простой вирус представляет угрозу. Человек, в роду которого не было диабетиков, может многократно перенести грипп и другие инфекционные заболевания, и при этом вероятность развития диабета у него значительно меньше, чем у лица с наследственной предрасположенностью к диабету. Так что комбинация факторов риска повышает опасность заболевания в несколько раз. 5. Неправильный образ жизни Прописанный в генах диабет может и не проявиться, если его не запустит один из следующих факторов: нервный стресс, сидячий образ жизни, неправильное питание, отсутствие возможности дышать свежим воздухом и проводить время на природе, курение. Все эти «городские» неприятности только усиливают риск. Добавьте к этому увеличение продолжительности жизни (самая большая заболеваемость диабетом зафиксирована у людей старше 65 лет), и мы получаем огромные статистические показатели по количеству пациентов‑диабетиков.

Слайд 18: 10. Оценка реактивности ВНС человека по вагальным рефлексам

1. Глазосердечный рефлекс ( Ашнера ). Надавливание на глазные яблоки в течение 20-40 сек., счет пульса через каждые 5 секунд. Необходимо знать исходное значение пульса. 2. Тригемино-вагальный рефлекс. Он вызывается при раздражении фарадическим током одной и той же силы отдельных ветвей тройничного нерва на месте выхода их из костных отверстий: надглазничного, подглазничного, подбородочного. 3. Эпигастральный рефлекс (Тома и Ру ). Вызывается в положении лежа на спине (при расслабленной брюшной стенке и спокойном произвольном дыхании) надавливанием ладонью между пупком и мечевидным отростком до ощущения пульсации аорты в течение нескольких секунд. В результате раздражается солнечное сплетение, происходит замедление пульса, понижается артериальное давление (см. глазодвигательный рефлекс). Иногда появляется остаточная брадикардия. 4. Сердечный рефлекс с бедренной артерии. Прижатие бедренной артерии с обеих сторон вызывает замедление пульса и возрастание кровяного давления.

Слайд 26: 5)Определение времени кровотечения по Дюку

Принцип метода: Определяется длительность кровотечения из капилляров (артериол и венул ) кожи, возникшего в результате строго дозированного ее прокола. Ход исследования: На ногтевой фаланге безымянного пальца (между ногтевым ложе и суставом) наносится укол стерильным ланцетом глубиной не менее 3 мм. Сразу после прокола включают секундомер. Выступающие самостоятельно капли крови промокают фильтровальной бумагой через каждые 15-30 с, не прикасаясь ею к ранке. Секундомер останавливают в момент прекращения вытекания крови. Это исследование можно проводить, используя прокол кожи ниже наружного края мочки уха. Мочку уха согревают между пальцами в течение одной минуты, протирают спиртом и вновь согревают теплом настольной лампы до полного высыхания спирта. Стерильным копьем производят прокол кожи у нижнее наружного края мочки уха глубиной 3,5мм. Сразу же после прокола включают секундомер, растягивают края ранки, не касаясь ее. Выступающие капли крови промокают через каждые 15-30 с фильтровальной бумагой, не прикасаясь ею к ранке. Секундомер останавливают в момент прекращения вытекания крови. Для большей точности тест выполняется дважды на обеих мочках ушей. В норме продолжительность кровотечения не превышает 5 мин (в среднем 2-4 мин.) Клиническое значение. Удлинняется при вазопатиях (в том числе лекарственных) тромбоцитопениях и тромбоцитопатиях.

Слайд 32: 9) Расчет вегетативного индекса Кердо

Вегетативный индекс Кердо (ВИК) позволяет оценить исходный вегетативный тонус по параметрам, характеризующим состояние сердечно сосудистой системы: артериальному давлению и частоте сердечных сокращений (ЧСС). ВИК отражает выраженность тонуса симпатического или парасимпатического отделов вегетативной нервной системы. Цель: рассчитать вегетативный индекс Кердо и оценить собственный исходный вегетативный тонус. Объект исследования: человек. Оборудование и материалы: аппарат для регистрации артериального давления, фонендоскоп, секундомер, спирт, вата. Порядок выполнения: У испытуемого в покое в положении сидя измерить пульс (ЧСС, ударов/мин) и артериальное давление (АД, мм рт.ст.). Регистрацию показателей проводить в соответствии с представленным ниже алгоритмом. Измерение пульса проводится на левой руке испытуемого : положить руку испытуемого в разогнутом состоянии ладонью вверх и опереть ее о стол; охватить руку испытуемого в области лучезапястного сустава так, чтобы большой палец находился на внешней стороне ладони, а указательный, средний и безымянный – на внутренней, т. е. непосредственно на лучевой артерии; используя секундомер, подсчитать количество ударов в течение 1 минуты. Частота пульса (ЧСС) в норме составляет 60–80 ударов в минуту. Если пульс ритмичный (с одинаковыми промежутками между пульсовыми волнами) то его можно считать в течение 15 секунд, умножив полученную величину на четыре. Измерение артериального давления: подготовить аппарат для регистрации артериального давления, оливы фонендоскопа обработать спиртом, удобно расположить испытуемого на стуле, положить руку на стол в разогнутом положении ладонью вверх, мышцы расслабить; манжетку накладывать на обнаженное плечо, на 2–3 см выше локтевого сгиба, и закреплять так, чтобы между ней и плечом проходил только один палец; проверить положение стрелки манометра относительно нулевой отметки шкалы; нащупать пульс в области локтевой ямки и приложить к этому месту фонендоскоп; закрыть вентиль на груше и накачивать воздух в манжетку до тех пор, пока показание манометра не достигнет примерно 200 мм рт. ст., т.е. до уровня, при котором перестает определяться пульс на данной артерии; открыть вентиль и медленно выпускать воздух из манжетки, прислушиваясь к тонам и следя за показаниями манометра. Появление звуков соответствует максимальному, или систолическому давлению, исчезновение – минимальному, или диастолическому давлению (ДД). Результаты. В протокол внести величины полученных показателей и рассчитать вегетативный индекс по формуле: где: ДД – диастолическое давление (мм рт.ст.), ЧСС – частота сердечных сокращений (уд/ мин). Выводы. Сделать заключение о балансе симпатических и парасимпатических влияний на сердечно-сосудистую систему обследуемых. По величине ВИК оценить исходный вегетативный тонус следующим образом: Нормотония : ВИК от -10 до +10%; Симпатикотония (более выражен тонус симпатической НС): ВИК более +10%; Ваготония (тонус парасимпатической НС): ВИК менее -10 %.

Слайд 33: 10)Коленный и ахиллов рефлексы

Коленный рефлекс Возникает при непродолжительном растяжении четырёхглавой мышцы бедра, вызванном лёгким ударом по сухожилию этой мышцы под надколенником. При ударе сухожилие растягивается, действуя в свою очередь на мышцу-разгибатель, что вызывает непроизвольное разгибание голени. Коленный рефлекс является классическим примером моносинаптического рефлекса. ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН: Этот тест позволяет оценить связь между сенсорными нервами, связанными с рецепторами растяжения в мышце, спинным мозгом и двигательными нейронами, аксоны которых идут от мотонейронов передних рогов спинного мозга к мышце бедра, так как все эти структуры участвуют в образовании данного (моносинаптического) рефлекса. В случае какого-либо заболевания или повреждения одной из структур данный рефлекс у человека может отсутствовать.; Рефлекторная дуга : Рефлекторная дуга коленного рефлекса возникающий в нервных чувствительных окончаниях сухожилия импульс проводится чувствительными волокнами нерва в клетки (находящиеся в межпозвоночном ганглии) и по аксонам их, через задний чувствительный корешок, — в задний рог спинного мозга. Здесь центростремительная, афферентная часть рефлекторной дуги может заканчиваться, передавая импульс на «вставочный нейрон» (сочетательная часть рефлекторной дуги), который и устанавливает контакт с двигательными клетками передних рогов. От последних импульс по двигательным волокнам переднего корешка и нерва достигает мышцы, вызывая ее сокращение (центробежная, или эфферентная, часть рефлекторной дуги). В осуществлении коленного рефлекса участвуют и другие интернейроны (например, клетки Реншоу ), а также гамма- мотонейроны, которые контролируют степень растяжения мышечных веретен. Ход проведения : 1. Посадите испытуемого на стул. Предложите ему перекинуть ногу на ногу 2.Далее наносит удары молоточком (одинаковой силы) ниже коленной чашечки по сухожилию четырехглавой мышцы, сравнивая интенсивность рефлексов, справа и слева. ВЫВОД: После удара, нога непроизвольно выпрямляется Удар малоточка по сухожилию четырехглавой мышцы ниже коленной чашечки приводит к растяжению интрафузальных мышечных волокон. Ари этом возбуждается рецептор - проприоцепт. Возбуждение через афферентные нейроны передается на альфа – мотонейрон, который находится в передних рогах L2-L4 сегментах спинного мозга. Результатом рефлекса является сокращение квадрицепса и разгибание коленного сустава. При этом происходит реципрокное торможение мышцы сгибатели колена.

Слайд 34: 10)Коленный и ахиллов рефлексы

Ахиллов рефлекс. Ахиллов рефлекс - проприоцептивный, выражающийся в подошвенном сгибании стопы в результате сокращение трехглавой мышцы голени, возникает при ударе молоточком по ахиллову сухожилию; рефлекторная дуга замыкается на уровне крестцовых сегментов - S1-52. Испытуемый становится коленями на стул так, чтобы ступни свободно свисали. Производят легкий удар перкуссионным молоточком по ахиллову сухожилию. Наблюдается разгибательное движение стопы, наступающее вследствие рефлекторного сокращения трехглавой мышцы голени. Рефлекторная дуга Ахиллова рефлекса замыкается на уровне 1 сегмента крестцового отдела спинного мозга). Сравнивают рефлексы на обеих ногах. Например: «Рефлекс слабо (средне, сильно) выражен, (симметрично) несимметрично – с правой стороны тела сильнее (слабее)».

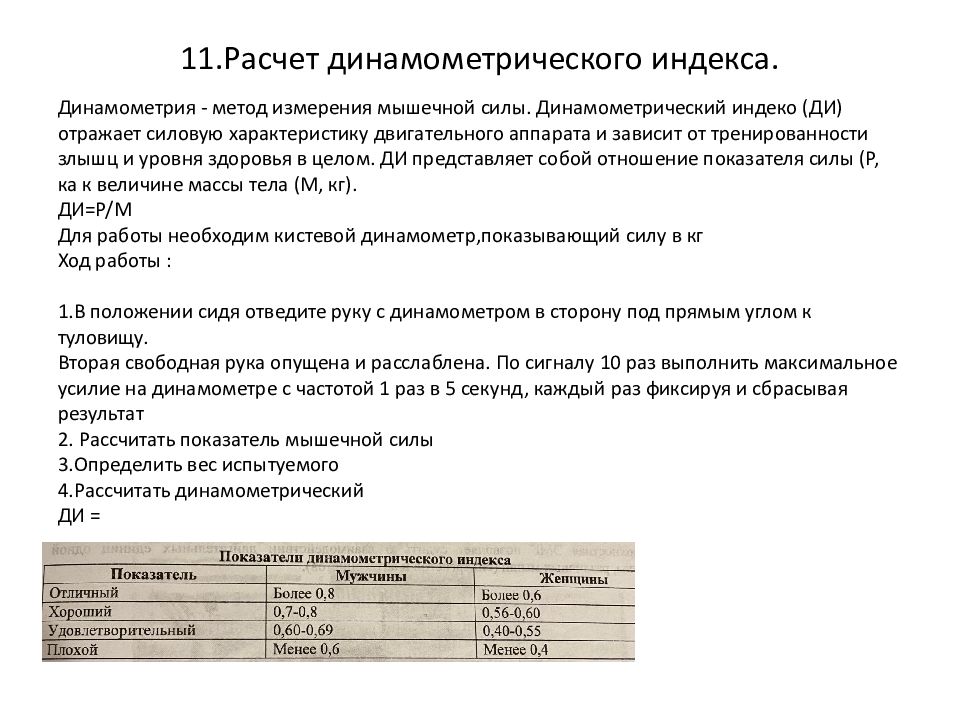

Слайд 36: 11.Расчет динамометрического индекса

Динамометрия - метод измерения мышечной силы. Динамометрический индеко (ДИ) отражает силовую характеристику двигательного аппарата и зависит от тренированности злышц и уровня здоровья в целом. ДИ представляет собой отношение показателя силы (Р, ка к величине массы тела (М, кг). ДИ=P/M Для работы необходим кистевой динамометр,показывающий силу в кг Ход работы : 1.В положении сидя отведите руку с динамометром в сторону под прямым углом к туловищу. Вторая свободная рука опущена и расслаблена. По сигналу 10 раз выполнить максимальное усилие на динамометре с частотой 1 раз в 5 секунд, каждый раз фиксируя и сбрасывая результат 2. Рассчитать показатель мышечной силы 3.Определить вес испытуемого 4.Рассчитать динамометрический ДИ =

Слайд 40: Оценка показателей лабораторного анализа крови

В зависимости от цели исследования забор крови для лабораторного анализа осуществляют из пальца (капиллярная кровь) и из вены (венозная кровь). Кровь из пальца берёт лаборант. Этот анализ необходим для: - количественного и качественного изучения форменных элементов крови (эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов), - определения количества в крови гемоглобина и скорости оседания эритроцитов (СОЭ). Такой анализ называют общим анализом крови. В ряде случаев из пальца берут кровь для определения содержания в крови глюкозы, свёртываемости крови и времени кровотечения. Кровь из вены берёт процедурная медицинская сестра посредством пункции в большинстве случаев локтевой вены. Этот анализ необходим для: - количественного изучения биохимических показателей крови - обнаружения возбудителей инфекции - антител к ВИЧ и др. Объём забираемой из вены крови зависит от количества определяемых компонентов - обычно из расчёта 1-2 мл на каждый вид исследования.

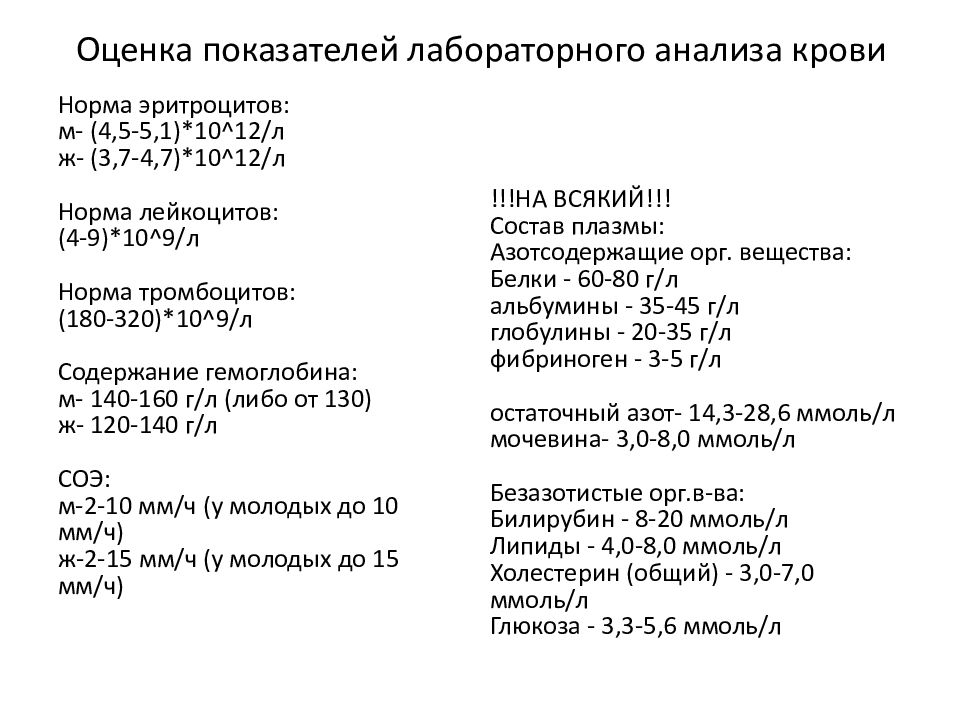

Последний слайд презентации: ЗНАНИЯ: Оценка показателей лабораторного анализа крови

Норма эритроцитов: м- (4,5-5,1)*10^12/л ж- (3,7-4,7)*10^12/л Норма лейкоцитов: (4-9)*10^9/л Норма тромбоцитов: (180-320)*10^9/л Содержание гемоглобина: м- 140-160 г/л (либо от 130) ж- 120-140 г/л СОЭ: м-2-10 мм/ч (у молодых до 10 мм/ч) ж-2-15 мм/ч (у молодых до 15 мм/ч) !!!НА ВСЯКИЙ!!! Состав плазмы: Азотсодержащие орг. вещества: Белки - 60-80 г/л альбумины - 35-45 г/л глобулины - 20-35 г/л фибриноген - 3-5 г/л остаточный азот- 14,3-28,6 ммоль /л мочевина- 3,0-8,0 ммоль /л Безазотистые орг.в-ва : Билирубин - 8-20 ммоль /л Липиды - 4,0-8,0 ммоль /л Холестерин (общий) - 3,0-7,0 ммоль /л Глюкоза - 3,3-5,6 ммоль /л