Первый слайд презентации

973 группа 2020 г. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ДЕТЕЙ С РЕЧЕВЫМИ НАРУШЕНИЯМИ (часть 2) Е.А. Филимонова

Слайд 2: Логопедическое обследование детей с речевыми нарушениями (В.М. Акименко, Ростов-на-Дону, 2012)

1. Рекомендации к логопедическому обследованию детей. 2. Логопедическое обследование детей с РН. Обследование: - звукопроизношения - общей и мелкой моторики - артикуляционной моторики - мимической мускулатуры - ФВ -дыхательной и голосовой функции - просодических компонентов речи - слоговой структуры слова - понимания речи - лексики - грамматического строя - связной речи 3. Обоснование логопедического заключения

Речевые нарушения (РН) являются общей закономерностью аномального развития и встречаются у большинства детей с ОВЗ РН затрагивают различные компоненты речи и нуждаются в раннем выявлении и преодолении психолого-педагогическую характеристику детей с недостатками речи представили Р.Е. Левина, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, О.Е. Грибова и др. наиболее сложные РН охватывают фонетико-фонематическую и лексико-грамматическую стороны языка, приводят к общему недоразвитию речи (ОНР), с различными механизмом и структурой нарушения Р. Е.Левина выделяет три уровня ОНР- системного нарушения всех сторон речи при сохранном физ. слухе - на I уровне наблюдается: полное или почти полное отсутствие словесных средств общения в возрасте 5 — 6 лет, когда у детей без речевой патологии речь в основном сформирована; словарный запас состоит из звуковых и звукоподражательных комплексов, часто непонятных окружающим и жестов; дети относятся к « безречевым »; - на II уровне появляются общеупотребительные слова (искаженные); намечается различение некоторых грамматических форм; произносительные возможности значительно отстают от возрастной нормы; - III уровень характеризуется наличием развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития; дети вступают в контакты с окружающими, только в присутствии взрослого и с его помощью. Свободное общение крайне затруднено; - Т. Б. Филичева выделяет IV уровень ОНР с легкими лексико-грамматическими нарушениями, затрудняющими овладение письменной речью в начале шк. обучения Уровень развития речи – это важный диагностический критерий общего уровня развития ребенка Т.о., изучение речи проводится в рамках логопедического обследования и включает в себя изучение устной и письменной речи.

Слайд 4: Изучение устной речи

основной методологич принцип анализа РН– это принцип системного анализа (Р.Е. Левина). п ервичная несформированность одного из языковых компонентов, участвующих в становлении речи, влечет за собой появление у ребенка вторичных, третичных и т.д. изменений в речевой системе Т. о., логопедическое обследование включает в себя изучение основных базовых компонентов речевой системы: — связной самостоятельной речи; — словарного запаса (лексики); — грамматического строя речи; — звукопроизносительной стороны речи (звукопроизношения, слоговой структуры слова, ФВ) = Цели логопедического изучения: выявить объем речевых навыков у ребенка; сопоставить его с возрастными нормами и уровнем психич развития; определить соотношение нарушения и компенсаторного фона, речевой активности и др. видов психич деят-ти. Ориентировочный этап логопедического обследования начинается с изучения специальной документации и беседы с родителями с целью получения дополнительных анамнестических данных о ходе речевого развития ребенка. = отмечаются следующие основные моменты речевого развития : время начала гуления, лепета, первых слов, фразовой речи; не прерывалось ли речевое развитие (если прерывалось, то по какой причине, как восстанавливалась речь); характер речевого окружения (особенности речи близких, двуязычие, требования к речи ребенка со стороны взрослых и т. д.); отношение ребенка к своему речевому дефекту; оказывалась ли логопедическая помощь и каковы ее результаты.

Слайд 5: Обследование слуха

Так как нарушения речи иногда обусловлены снижением слуха, необходимо обследовать слух ребенка; рекомендуется пользоваться звучащими или озвученными игрушками (барабан, бубен, кошка, птичка), специально подобранными картинками; следует проверить, как слышит ребенок шепотную и разговорную речь (ребенка ставят спиной к логопеду на S = 6-8 м; логопед делает полный выдох и шепотом обычной громкости называет слова, которые ребенок должен повторить (например: школа, чайник, машина, чемодан и т.д.); в случае затруднения восприятия логопед повторяет те же слова на S= 4 м ( затем 3 м. ) ; в заключении указать, на каком S ребенок воспринимает шепот при N слухе ребенок должен слышать и повторять слова и фразы, сказанные шепотом на S= 6 - 7 м.; при проверке слуха должно быть исключено зрительное восприятие речи; восприятие шепота на S не более 3 м указывает на необходимость спец консультации в сурдоцентре для уточнения состояния слуха; при обследовании слуха у детей, совсем не владеющих речью или только начинающих говорить, рекомендуется использовать картинки с простыми и знакомыми детям предметами; ребенка просят не повторять слова, сказанные логопедом, а показать соответствующую картинку; сначала логопед предлагает показать, где кукла, мячик, кошка, находясь рядом с ребенком, затем — постепенно удаляясь от него; при выявлении снижения слуха обследуемый направляется на аудиометрическое исследование к специалисту.

Слайд 6: Обследование импрессивной речи

Обследование речи предполагает изучение собственной (экспрессивной) активной речи ребенка и понимания им речи окружающих ( импрессивной ). п роцедуру обследования трудно разделить по указанным видам речи. целесообразно чередовать приемы, направленные на выявление особенностей как одной, так и другой речи. Основными видами заданий при обследовании импрессивной речи являются: 1) называние предметов, их частей, качеств, действий с ними на предъявленных логопедом картинках (обследование понимания слов); 2) выполнение предъявленных на слух инструкций различной сложности (обследование понимания предложений); 3) выбор предмета или картинки в соответствии с названной логопедом грамматической формой (обследование понимания грамматических форм); 4) пересказ текста, ответы на вопросы к нему, работа с деформированным текстом и т.п. (обследование понимания текста). Характеристика уровня сформированности импрессивной речи отражается в логопедическом заключении и включает следующие параметры: понимание обращенной речи сформировано в полном объеме; понимание обращенной речи на бытовом уровне; понимание обращенной речи ограниченно (в пределах ситуации); обращенную речь не понимает.

Слайд 7: Обследование экспрессивной речи

Обследование активной (экспрессивной) речи: начинается с беседы с ребенком (цель -выявить общий кругозор ребенка, владение связным высказыванием). анализ ответов ребенка в ходе беседы +формулирование предварительной гипотезы + определение дальнейших этапов обследования. при отсутствии у ребенка элементарной фразовой речи, изучение грамматического строя речи и фонематических процессов, невозможно е сли ребенок демонстрирует владение самостоятельным связным высказыванием, следует определить степень сформированности развернутой самостоятельной речи и установить соответствие ее возрастным нормам; обследование речи проводится по традиционной схеме и предполагает изучение всех компонентов речевой системы. Обследование связной речи может проводиться в ходе беседы и включает серию заданий по углубленному изучению развернутого самостоятельного высказывания: — беседа; — составление рассказа по сюжетной картинке; — составление рассказа по серии сюжетных картинок; — пересказ; — составление рассказа-описания; — составление рассказа по представлению.

К 3-4 годам дети начинают употреблять сложносочиненные и сложноподчиненные предложения; п осле 4 лет могут пересказывать простую знакомую сказку, охотно рассказывают стихотворения; к 4 годам дети овладевают простым распространенным предложением ; к 5 годам дети могут пересказывать короткие тексты, прослушав их два раза; п осле 5 лет подробно и последовательно рассказывают об увиденном и услышанном, могут объяснить причину и следствие; п осле 6 лет дети могут составить собственный рассказ, развернутый и логичный по содержанию. П ри речевом недоразвитии отмечаются особенности связной речи : * бедность и однообразие синтаксических конструкций; в самостоятельной речи ребенок пользуется в основном простыми предложениями; * неумение распространять предложение однородными членами; * в речи просто перечисляются предметы или действия; * е сть нарушения логики рассказа: рассказывая о несущественном, опускается главное.

Слайд 9: Логопедическое обследование словарного запаса

Задачи изучения словарного запаса: 1) выявить соответствие или несоответствие словаря возрастной норме; 2) охарактеризовать активный словарь (наличие существительных, глаголов, прилагательных, др. частей речи); 3) выяснить точность употребления лексических значений слов. О бследование предметного словаря: существительные, обозначающие предмет и его части (чайник, крышка, носик, донышко); существительные со сходными лексическими значениями (платье-сарафан); обобщающие слова (овощи, фрукты, посуда, одежда и т.п.); названия времен года; названия животных и их детенышей; названия профессий. Обследование глагольного словаря: глаголы, обозначающие действия с предметами; глаголы, обозначающие состояния, чувства, явления. г лаголы предъявляются не только в форме инфинитива (бегать, мыть, рисовать), но и в различных временных формах с различными приставками (бежал-прибежал), в различных залогах (моем-моется). Обследование словаря признаков: прилагательные, обозначающие: величину предметов (высокий, низкий, узкий); цвет (основной и его оттенки); форму (круглый, овальный, квадратный); качества (молочный, пушистый, гладкий); сезонные признаки (летний, осенний, зимний, весенний). Обследование наречий (употребление наречий типа: быстро, медленно, громко, высоко) Обследование словаря антонимов. Простой прием обследования словарного запаса -это называние предметов, качеств по специально подобранным по тематическому (игрушки, мебель, транспорт) либо по ситуационному признаку (магазин, мастерская, класс) по картинкам.

Слайд 10: Типичные преобладающие ошибки при ОНР

П ри речевом недоразвитии отмечаются преобладающие лексические ошибки: замена наименования части предмета названием самого предмета в целом (воротник, рукав — рубашка; носик, донышко — чайник); замена названия предмета названием действия (шнурки — завязывать чтобы); замена слов другими, близкими по ситуации и внешним признакам (панама, шляпа, берет - шапка ; кресло, табурет - стул ; подшивает - шьет ); замена видовых понятий родовыми (ромашка, колокольчик, роза — цветок); замена названий признаков (узкий — неузкий ; короткий — маленький; длинный, широкий — большой); использование обобщающих понятий, в основном бытового характера (игрушки, посуда, одежда, цветы); неиспользование антонимов, редкое применение синонимов.

Слайд 11: Логопедическое обследование грамматического строя речи

При изучении сформированности грамматического строя речи выявляются : правильность построения грамматической структуры предложения; характер использования падежных форм существительных; правильность употребления рода существительных, форм един. и множеств.числа ; правильность согласования различных частей речи; характер употребления предложных конструкций; степень владения навыками словообразования и словоизменения. Задания для обследования грамматического строя речи: 1) составить предложение по сюжетной картинке (при этом отмечается преобладающее количество слов в предложениях, соответствие последовательности слов в предложении грамматической норме ); 2) составить предложение по картинке, сюжет которой предусматривает употребление заданных грамматических форм («Дети видели в зоопарке слона, льва, обезьяну, белку »); 3) вставить пропущенный предлог или слово в нужной падежной форме («Самолет летит... лесом»; «Мяч лежит... столом »); 4) преобразовать заданную грамматическую форму единственного числа во множественное («Один стол, а много...?»); 5) образовать формы родительного падежа един. и множ. числа («На этой картинке есть дерево, а на этой нет чего?» (дерева, деревьев ); 6) согласовать имена прилагательные и числительные с существительными. Выявление навыка словообразования с помощью заданий: 1) образовать существительные с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов (стульчик, ложечка, глазки и т.п.); 2) образовать прилагательные от существительных (стакан из стекла — стеклянный, стол из дерева — деревянный и т.п.); 3) образовать названия детенышей животных в един. и множ. числе (у белки — бельчонок, бельчата; у лошади — жеребенок, жеребята ); 4) образовать глаголы с помощью приставок.

Слайд 12: Критерии оценки грамматического строя речи

При оценке состояния сформированности грамматического строя речи следует учитывать, что = при N развитии речи дети к 5 годам правильно употребляют существительные, прилагательные во всех падежах един. и множ. числа; = трудности по редко употребляемым существительным в родительном и именительном падежах мн. числа ( стулы, деревы, колесов, карандашов ). = в 3-4 года дети правильно употребляют все простые предлоги («у», «в», «на», «под», «с», «из», «к», «за», «по», «после»), свободно пользуются ими в своих высказываниях; = в 5 - 6 лет правильно используют в речи сложные предлоги («из-за», «из-под» и т.п.). = в 4 года формируются первые словообразовательные навыки (образование существительных с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов); = к 5 годам дети справляются с заданиями на образование прилагательных от существительных по аналогии; формируется правильное употребление сочетания прилагательных с существительными и числительными в именительном падеже; = специфические ошибки « аграмматизмы »; импрессивный аграмматизм проявляется в недостаточном понимании изменения значения слов при изменении приставки, суффикса; экспрессивный аграмматизм характеризуют специфические ошибки грамматического оформления речи: *нарушение порядка слов в предложении (инверсия); *неправильное использование падежных форм; * ошибки в употреблении рода существительных; * ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными ; * замена или пропуск предлога ; * несформированность навыков словообразования.

Слайд 13: Логопедическое обследование звукопроизносительной стороны речи

I. Начинается с обследования слоговой структуры и звуконаполняемости слов д ля ребенка подбираются слова с разным количеством и типом слогов: слова со стечением согласных в начале, середине и конце слова; при произнесении данных слов предлагается отраженное и самостоятельное называние картинок; д ля определения степени владения слоговой структурой слова предлагаются такие задания: — повторение вслед за логопедом слов разной структурной сложности (елка, паук, стол, шкаф, пушка, бабушка, карандаш, мотоцикл, телевизор, велосипед, аквариум и т.д.); — самостоятельное называние картинок, специально подобранных логопедом; звуконаполняемость варьируются (смородина, поросенок, стрекоза, ящерица, учительница, жеребенок, пирамида и др.); — повторение предложений с трудным по слоговой структуре словом («Библиотекарь выдает книги», «Водопроводчик чинит водопровод»); Если слоговая структура и звуконаполняемость грубо нарушены следует предложить слоги на переключение: — из разных гласных и согласных звуков ( тамоку ); — из разных согласных, но одинаковых гласных звуков ( маба -та); — из разных гласных, но одинаковых согласных звуков ( како -ку); — из одинаковых согласных и гласных звуков, но с разным ударением (па-папа, папа- папапа, папа-па и т.д.); —отстучать ритмический рисунок слова: // /// /// //

Слайд 14: Логопедическое обследование звукопроизносительной стороны речи (2)

II. Обследование звукопроизношения (включает изучение произносительной стороны речи, уровня восприятия звуков, способности дифференциации их на слух). 2.1. Изучение строения и подвижности органов артикуляционного аппарата: губ, языка, зубов, челюстей, нёба. 2.2. Выявление умения ребенка произносить тот или иной звук изолированно // использовать его в самостоятельной речи; отмечать возможные недостатки звукопроизношения (замену, смешение, искажение, отсутствие отдельных звуков — при изолированном произнесении, в словах, во фразах и т.д.); использовать набор спец. предметных картинок; ребенку предъявляются для называния картинки с изображением предметов, в названиях которых исследуемый звук находится в разных позициях — в начале, конце, середине и в стечении согласных; 2.3. Проверяется умение ребенка произносить проверяемые звуки в речевом потоке (предлагается произнести подряд несколько фраз, в которых бы возможно часто повторялся исследуемый звук); 2.4. Обследование ФВ (выяснить, как ребенок воспринимает и различает на слух отдельные звуки, различает слова близкие по звучанию). 2.5. Изучение способности ребенка дифференцировать звуки их на слух. 2.6. Изучение строения и подвижности (в целом, соответствие норме) органов артикуляционного аппарата: губ, языка, зубов, челюстей, нёба.

Слайд 15: Звукопроизношение при норме и речевой патологии

В процессе ППД следует учитывать, что = в 3 — 4 г. ребенок правильно произносит гласные и согласные звуки раннего онтогенеза; допускается смягчение звуков речи; звуки [с], [ з], [ ш], [ ж] произносятся недостаточно четко, пропускаются, заменяются звуками [ т], [ д], [ ф], [ в]; аффрикаты [ ч], [ щ] на [ ть ], [ ц], [ сь ]; звуки [ р], [ л] могут пропускаться или заменяться на [ ль] ; = в 4 — 5 лет исчезает смягченное произношение звуков, замена свистящих и шипящих звуков на звуки [ т-д]; шипящие могут произноситься недостаточно четко; еще не у всех детей формируется звук [ р] ; = в 5 — 6 лет правильно произносятся звонкие, глухие, твердые, свистящие, шипящие звуки, аффрикаты; могут быть ошибки при дифференциации, недостаточно сформированны сонорные звуки; = в 6 — 7 лет в условиях правильного речевого воспитания и при отсутствии органических нарушений центрального и периферического речевого аппарата дети правильно пользуются всеми звуками родного языка. Возможные ошибки со стороны слоговой структуры слова и звуконаполняемости при ОНР: сокращение количества слогов (чаще при стечении согласных в слове): «тол — стол», « вок — волк»; добавление лишних звуков и слогов: « лимонт — лимон», «глазики — глазки»; перестановка звуков и слогов (« коловода — сковорода»); замена звуков и слогов (« саф — шкаф»); персеверация ( застревание ) слогов (« хокист — хоккеист»); антиципация (предвосхищение) слогов (« астобус — автобус»).

Слайд 16: ППД детей с заиканием (этиология, анамнез)

Заикание — это форма речевой патологии, основу которой составляет нарушение вербальной коммуникации. В ходе всего обследования отмечаются психологические особенности заикающегося ребенка: характер контакта с окружающими, оценка собственной речи, болезненное фиксирование на речевом дефекте, наличие защитных реакций, речевое поведение при обследовании и др. Комплексное обследование заикающегося ребенка состоит из 2-х этапов: I этап: изучение анамнестических данных, мед и псих- пед документации - выявленные различных отрицательные факторов натального и постнатального периодов развития ребенка; анализ этиологии и патогенеза заикания - сведения о наличии заикания у родителей или других близких родственников - изучение документации и выявление психологич.особенностей и воспитания — отношение к заикающемуся ребенку взрослых ; — помощь в формировании правильной речи; — время возникновения заикания, его первые внешние признаки; — особенности проявления заикания в зависимости от обстановки; — отношение ребенка к имеющемуся у него речевому недостатку; — оказывалась ли помощь заикающемуся ребенку, что было рекомендовано и каковы результаты. Т.о., для адекватного планирования программы логоработы и лечебной работы с заикающимися детьми необходимо их комплексное обследование с учетом всей симптоматики этого сложного речевого нарушения.

Слайд 17: ППД (речевая диагностика) детей с заиканием

II этап — исследование самого заикающегося ребенка обследуются собственная речь ребенка с заиканием и внеречевые процессы исследование общительности, моторики, подражательности, импрессивной и экспрессивной речи, игровой, учебной деятельности, особенностей личности заикающегося р азличают первичное (в течение 1-го мес. пребывания ребенка в речевом ДОУ, в первые 2 недели пребывания в санатории для заикающихся детей, на школьном логопедическом пункте) и динамическое изучение заикающегося в процессе коррекционно- воспитат. воздействия. д иагностическим материалом являются картинки, детские книги, игрушки Задачами речевого обследования заикающегося выступают: — место возникновения и форма речевых судорог; — частота проявлений судорог, сохранные речевые возможности с заиканием — сопутствующие нарушения речи, двигательные нарушения ; — отношение заикающегося к своему речевому дефекту, наличие психологич особенностей; м есто возникновения судорог (дыхательные, голосовые, артикуляционные, смешанные) и их форма (клонические, тонические, смешанные) определяются на слух или зрительно; знание частоты судорог позволяет логопеду судить о сохранных участках речи и зучение уровня свободной речи п риёмы изучения речевого поведения и речевых судорог: — составление рассказа или описание содержания картинки ; — пересказ прослушанного текста ; — сопряженное и отраженное повторение простых и сложных фраз ; — рассказ стихотворения или ритмизированной прозы ; — проверка уровня громкости речи (обследуемого просят говорить тихо, громко, шепотом); выявление сопутствующих речевых и двигательных нарушений; исследование игровой деятельности ( выясняется характер игр, взаимоотношения со сверстниками, степень игровой активности, эмоциональное состояние)

Слайд 18: Логопедическое заключение при заикании

ЛЗ (при заикании) содержит информацию: — форма судорог (тонические, клонические, смешанные); — степень заикания (легкая, средняя, тяжелая); — темп речи (замедленный, ускоренный, наличие тахилалии ); — сопутствующие речевые нарушения ( дислалия, стертая форма дизартрии, общее недоразвитие речи); — состояние моторной функции; — наличие и выраженность психических симптомов заикания: страх речи ( логофобия ), двигательные и речевые уловки, эмболофразия (реакция на эмоционально-значимую ситуацию). Отмечаются также влияние сложности речевой ситуации, индивидуально-психологические особенности заикающегося ребенка, характер игровой деятельности, отношение к учебе. ЛЗ возможность осуществить дифференциальную диагностику и отграничить заикание от других речевых расстройств ( тахилалии, дизартрии, спотыкания физиологического характера), а также различить разные формы заикания. Данные комплексного изучения заикающегося ребенка позволяют установить природу заикания.

Слайд 19: ППД детей с дизартрией (этиология, проявления)

Дизартрия — нарушение произносительной стороны речи, обусловленное недостаточностью иннервации речевого аппарата. ведущим дефектом является нарушение звукопроизносительной и просодической сторон речи, связанное с органическим поражением ЦНС и /или периферической нервной системы. При нарушениях лёгкой степени: отдельные искажения звуков, «смазанная речь»; при тяжелых наблюдаются: искажения, замены, пропуски звуков, страдают темп, выразительность речи, модуляция; произношение невнятное разработаны приемы ранней диагностики дизартрии; проявлениями дизартрии является: псевдо-бульбарный синдром (у новорожденных (это слабость крика или его отсутствие (афония), нарушение сосания, глотания, отсутствие или слабость некоторых врожденных безусловных рефлексов (сосательного, поискового, хоботкового, ладонно-рото-головного); крик тихий, плохо модулированный, часто с носовым оттенком, всхлипывания в момент вдоха; плохо берут грудь, вяло сосут, при сосании захлебываются, синеют, иногда молоко вытекает из носа; часто в первые дни жизни не берут грудь, их кормят через зонд; нарушения глотания; дыхание поверхностное, учащенное и аритмичное; асимметрия лица, подтекание молока из одного угла рта, отвисание нижней губы мешает захвату соска или соски; проявляется недостаточная интонационная выразительность крика, голосовых реакций; звуки гуления, лепета однообразны и появляются в более поздние сроки; трудно жевать, кусать, проглатывать, не может пить из чашки. Врожденные безусловные рефлексы, угнетенные в период новорожденности, затрудняют развитие произвольной артикуляционной моторики. появляются речевые симптомы: стойкие нарушения произношения, недостаточность произвольных артикуляц. дв-й, голосовых реакций, неправильное положение языка в полости рта, его насильственные дв-я, нарушения голосообразования и речев.дыхания, задержанное развитие речи.

Слайд 20: ППД детей с дизартрией

1) в каждый возрастной период обследование речи ребенка с дизартрией необходимо начинать с наблюдения за состоянием мимической мускулатуры / в покое Отмечают: выраженность носогубных складок и их симметричность, характер линии губ и плотность их смыкания; устанавливается, есть ли насильственные дв -я (гиперкинезы) мимической мускулатуры; умение держать рот закрытым, закрывать глаза (оба и каждый глаз изолированно), нахмуривать брови, отмечают появление содружественных дв -й ( синкинезий ); 2) при обследовании двигат. функций отмечается качественная сторона каждого дв -я, его полноценность или неполноценность; фиксируется время включения в дв - е, истощаемость дви -я, изменения его темпа и плавности, объем и др.; стертые формы пареза; слюнотечение (саливация, гиперсаливация );, 3) изучение компонентов артикуляционной моторики (неправильный прикус, короткая подъязычная связка, куполообразное нёбо и т.п.): = движения губ: смычка, оскал, вытягивание вперед ; = движения нижней и верхней челюсти: открывание и закрывание рта ; = движения языка: вперед-назад, вверх-вниз, влево-вправо, распластывание, высовывание «жалом »; = состояние мягкого нёба: поднимание нёбной занавески при энергичном произнесении звука «а», наличие или отсутствие утечки воздуха через нос при произнесении гласных звуков, равномерность утечки, наличие или отсутствие глоточного рефлекса (появление рвотных дв -й при легком прикосновении шпателем к мягкому нёбу). При очень тяжелых случаях бульварного паралича могут отсутствовать произвольные дв -я губ, языка и других органов артикуляции; в этом случае необходимо обнаружить некоторые рефлекторные дв -я (раздвигание губ при улыбке, отдергивание языка при прикосновении шпателем, дв -е мягкого нёба при покашливании, зевании и т.д.) Парез голосовых связок и мягкого нёба отражается на дыхании и голосообразовании (наблюдается носовой оттенок голоса, поверхностное, неровное дыхание, вдох и выдох короткие)

Слайд 21: ППД детей с дизартрией (звукопроизношение, лексика, грамматика, уровень общего речевого развития)

1) при обследовании звукопроизношения (по общепринятой методике) у детей с дизартрией: отмечаются особенности артикуляции, четкость дв -й, входящих в артикуляционный уклад звуков, плавность перехода от одного звука к другому в стечении согласных, появление призвуков ; отмечается уровень владения слоговой структурой слова; выявляют особенности различения звуков (повторение за логопедом слоговых рядов: та-да-та, ша-са-ша, ра -ла- ра ; узнавание и выделение слогов; выявлять особенности различения часто смешиваемых согласных звуков, но и гласных (они обычно плохо дифференцируются в артикуляции ); выявить навыки звукового анализа, умение читать отдельные буквы, слова, тексты и осмыслять прочитанное; 2) при обследовании лексико-грамматической стороны речи используют приёмы для детей с ОНР; выявляют: трудности в назывании предметов (есть ли оно в пассивном словаре ребенка); 3) определение нарушений артикуляции, звукопроизношения и уровня общего речевого развития; Диагноз ставится совместно врачом и логопедом. В речевой карте ребенка с дизартрией наряду с клиническим диагнозом, отражающим по возможности и форму дизартрии, должно быть и логопедическое заключение, основанное на принципе системного подхода к анализу речевых нарушений. ЛЗ - Например : — псевдобульбарная дизартрия, фонетический дефект; — псевдобульбарная дизартрия, фонетико-фонематическое недоразвитие речи; — псевдобульбарная дизартрия, фонетико-фонематическое недоразвитие, артикуляторно -акустическая дисграфия (такой вариант может быть у школьника); — псевдобульбарная дизартрия, общее недоразвитие речи ( III уровень ). Знание структуры речевого нарушения при разных формах дизартрии, механизмов нарушения общей и речевой моторики позволят обеспечить полноценную коррекцию имеющихся нарушений.

Слайд 22: Логопедическое заключение (ЛЗ)

Все полученные данные о речевом развитии ребенка должны быть учителем-логопедом всесторонне проанализированы с обязательным анализом большого количества примеров детской речи и динамического наблюдения; Результаты комплексного обследования речи обобщаются в виде логопедического заключения (ЛЗ), где указываются уровень речевого развития ребенка и форма речевого нарушения: «ФФН у ребенка с дизартрией»; «ФФН у ребенка с ринолалией»; «ОНР (III уровень), у ребенка с дизартрией»; «ОНР (II уровень), у ребенка с алалией; «ОНР (II —III уровень) у ребенка с открытой ринолалией» и т. п. ЛЗ раскрывает состояние речи и нацеливает на преодоление специфических трудностей ребенка, обусловленных клинической формой речевой аномалии. ЛЗ необходимо для определения оптимального педагог. маршрута, реализации индивидуального подхода на фронтальных и подгрупповых занятиях, разработке индивидуальных программ логоработы.

Слайд 23: Диагностический инструментарий при ППД детей с нарушениями речи

ППД осуществляется с 1,5-2 месяцев сбор анамнеза (комплексный анамнез) Для детей 1-го года жизни используются: шкала развития Гезелла, Денверскую скрининговую методику, шкалу Кэттела (1-3) карточки развития Домана, Лешли, Бейли методики: Э.Фрукт, О.В. Баженова, Г.В. Пантюхина, К.Н. Печора, Л.Т. Журба, Е.М. Мастюкова диагностика и развитие мелкой моторики (М. Монтессори) на ФВ («Узнай по звуку», «Звуки природы», «Ушки на макушке»… на ФС: «Кто поет?», «Что я сказал?», «Волшебные коробочки», «Эхо», «Хлопни-топни» на артикуляционный праксис («Улыбка для мамочки», «Поцелуй», «Домик»… «Доска Сегена» (2-3-4-5 формы) «Коробка форм», «Вкладыши», … зрительный гнозис: «Дорисовывание фигур», «Пирамидка», «Матрешки», «Цветовой гнозис», «Повтори узор», «Найди отличия», «Дорисуй мышкам хвосты», «Свободный рисунок», «Рисунок человека», «Нарисуй себя», «Узнай фигуры», «Запомни рисунки», тест «Страхи в домиках» (модификация М.А. Панфиловой), «Нелепицы», «Что здесь лишнее?», «Последовательные картинки», «Эталоны» Л.А. Венгера, «Графический диктант» Д.Б. Эльконина, «Лабиринт», тест «Способность к обучению в школе Г. Вицлак

Слайд 24: Технологии логопедического воздействия

При разработке технологий логопедического воздействия используются: современные развивающие методы и приемы коррекции мелкой и артикуляционной моторики, фонематических нарушений, речевого дыхания, голоса, развития связной речи; развитие артикуляторной моторики (артикуляционная гимнастика (для губ, щёк, мышц языка, нижней челюсти, глотки, мягкого нёба) развитие ФС и ФВ, развитие речевого дыхания и голоса кинезитерапия ; японская методика пальцевого массажа; гидрогимнастика ; с у- джок терапия; пальцевой массаж на развитие мелкой моторики игровые упражнения логопедический массаж, точечный массаж, зондовый массаж система Леб (тематические и сюжетные карточки) инсценирование, креативное речевое моделирование, интеллект-карты (на запоминание), приёмы фантазирования синквейн ; методы мозгового штурма, обратной связи, мозговой атаки, ассоциативных связей и др.

Последний слайд презентации: 973 группа 2020 г. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ДЕТЕЙ С РЕЧЕВЫМИ: Задание по теме

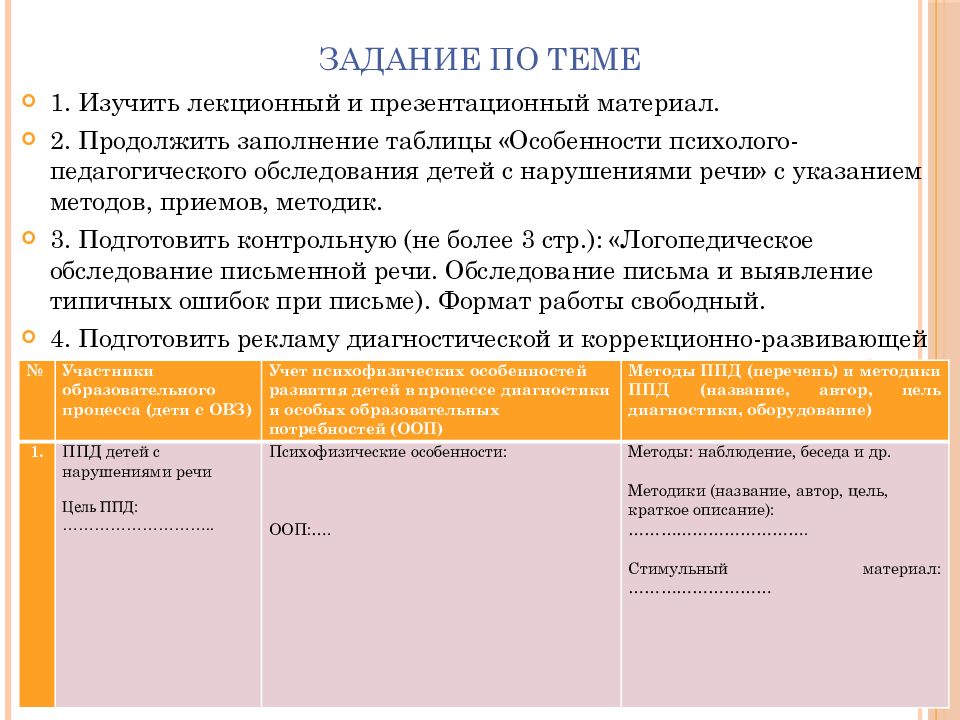

1. Изучить лекционный и презентационный материал. 2. Продолжить заполнение таблицы «Особенности психолого-педагогического обследования детей с нарушениями речи» с указанием методов, приемов, методик. 3. Подготовить контрольную (не более 3 стр.): «Логопедическое обследование письменной речи. Обследование письма и выявление типичных ошибок при письме). Формат работы свободный. 4. Подготовить рекламу диагностической и коррекционно-развивающей логопедической методики в виде презентации (авторская методика). Материал выставить в эиос. № Участники образовательного процесса (дети с ОВЗ) Учет психофизических особенностей развития детей в процессе диагностики и особых образовательных потребностей (ООП) Методы ППД (перечень) и методики ППД (название, автор, цель диагностики, оборудование) 1. ППД детей с нарушениями речи Цель ППД: ……………………….. Психофизические особенности: ООП:…. Методы: наблюдение, беседа и др. Методики (название, автор, цель, краткое описание): ……………………………. Стимульный материал:………………………