Первый слайд презентации

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ Краткий курс лекций для студентов ВЗО

Слайд 2

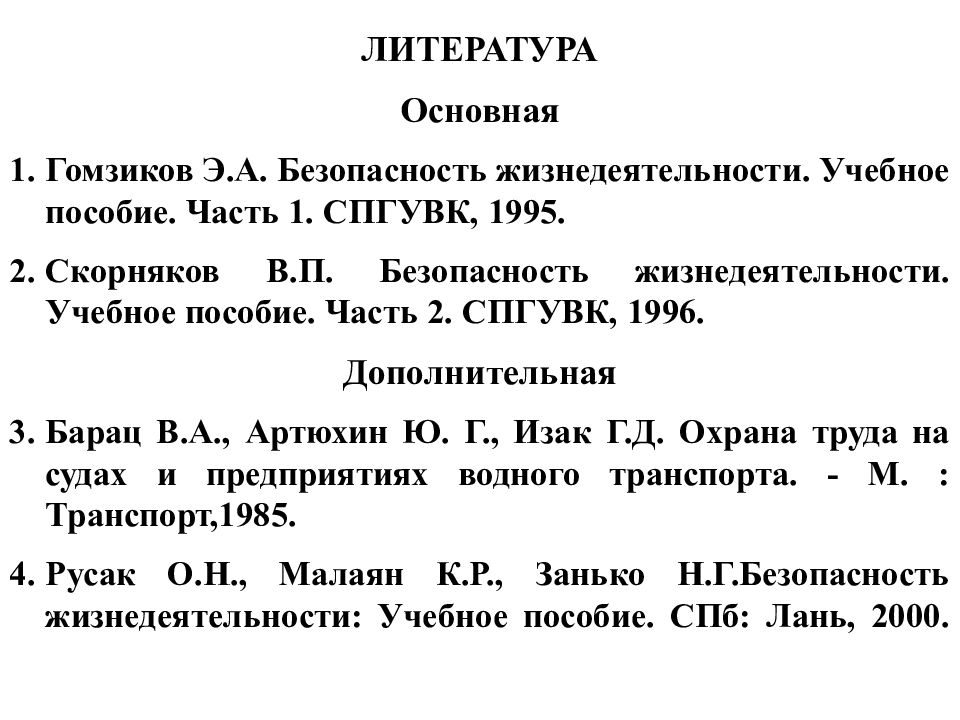

ЛИТЕРАТУРА Основная Гомзиков Э.А. Безопасность жизнедеятельности. Учебное пособие. Часть 1. СПГУВК, 1995. Скорняков В.П. Безопасность жизнедеятельности. Учебное пособие. Часть 2. СПГУВК, 1996. Дополнительная Барац В.А., Артюхин Ю. Г., Изак Г.Д. Охрана труда на судах и предприятиях водного транспорта. - М. : Транспорт,1985. Русак О.Н., Малаян К.Р., Занько Н.Г.Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие. СПб: Лань, 2000.

Слайд 3

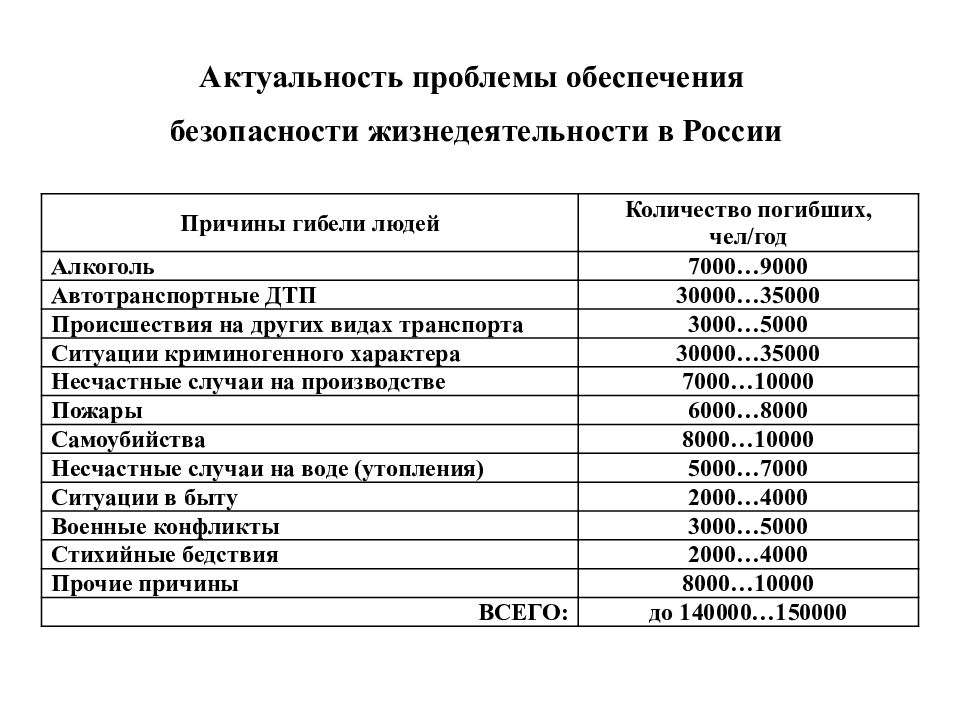

Актуальность проблемы обеспечения безопасности жизнедеятельности в России Причины гибели людей Количество погибших, чел/год Алкоголь 7000…9000 Автотранспортные ДТП 30000…35000 Происшествия на других видах транспорта 3000…5000 Ситуации криминогенного характера 30000…35000 Несчастные случаи на производстве 7000…10000 Пожары 6000…8000 Самоубийства 8000…10000 Несчастные случаи на воде (утопления) 5000…7000 Ситуации в быту 2000…4000 Военные конфликты 3000…5000 Стихийные бедствия 2000…4000 Прочие причины 8000…10000 ВСЕГО: до 140000…150000

Слайд 4

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ КУРСА. ЦЕЛИ БЖД. АКСИОМЫ БЖД Жизнедеятельность - особая форма активного отношения организма к окружающему миру, направленная на его изменение и преобразование. В основе жизнедеятельности лежат биологические, физиологические и психологические процессы, обеспечивающие жизнь человека, его здоровье и работоспособность. Опасность – это фактор (явление, процесс, объект) окружающей среды, способный в определенных условиях вызывать негативные последствия, т.е. наносить ущерб здоровью человека или угрожать его жизни. Безопасность – это такое состояние жизнедеятельности, при котором обеспечиваются сохранение здоровья и жизни человека с определённой степенью вероятности.

Слайд 5

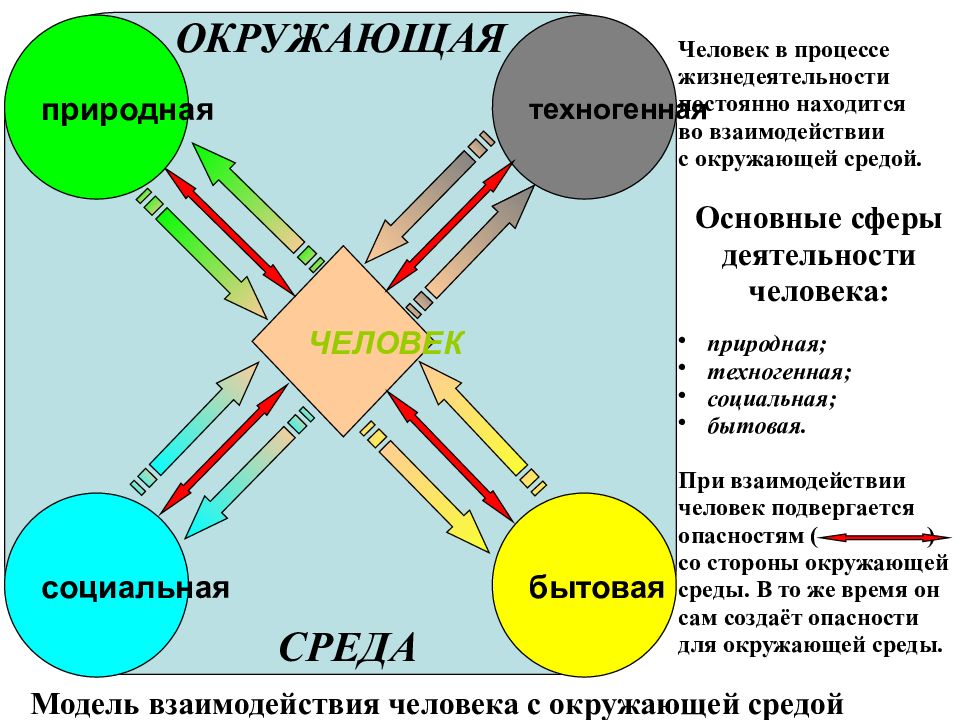

Здоровье – это совокупность условий физического, психологического и социального благополучия человека. Окружающая среда (далее – ОС) – совокупность природной, техногенной, социальной и бытовой сред, совместно оказывающих влияние на человека. Человек в процессе деятельности взаимодействует с окружающей средой, оказывая на неё воздействие и испытывая обратное действие среды, которое может быть для него как полезным так и вредным. Особую опасность для человека представляют чрезвычайные ситуации, которые происходят в результате катастрофических явлений во всех сферах окружающей среды.

Слайд 6

Чрезвычайная ситуация (далее – ЧС) – это неожиданная, внезапно возникшая обстановка характеризующаяся неопределенностью, человеческими жертвами, значительным экономическим ущербом, ставшая результатом промышленной аварии или катастрофы, стихийного, экологического или эпидемиологического бедствия, военного конфликта или диверсии, террористического акта и т.п., требующая больших людских и материальных затрат на проведение спасательных работ и ликвидацию последствий. Безопасность жизнедеятельности (далее – БЖД) – это система знаний, изучающая опасности, угрожающие человеку, их воздействие на его здоровье и разрабатывающая методы и средства обеспечения безопасности во всех сферах его деятельности.

Слайд 7

БЖД основывается на достижениях таких наук, как философия, экология, физика, химия, медицина, психология, социология и др., являясь, в свою очередь, базой таких дисциплин, как: охрана труда, пожарная безопасность, безопасность в чрезвычайных ситуациях и т.п. С учебной точки зрения, БЖД – это обязательная общепрофессиональная дисциплина, объединяющая вопросы взаимодействия человека с окружающей средой и защиты человека от вредных и опасных факторов природного, техногенного, социального и бытового характера.

Слайд 8

Задачи БЖД выявление опасностей; установление и анализ причин их проявления; определение качественных, количественных, временных и пространственных характеристик опасностей; разработка средств и мероприятий, обеспечивающих безопасность человека и др. С учебной стороны, задачами настоящего курса являются: освоение студентами теоретических, организационных, правовых и методологических основ БЖД; приобретение знаний и навыков во выявлению и предупреждению опасностей в различных сферах деятельности человека; формирование у будущих специалистов ответственности за принятие решений в своей профессиональной деятельности и т.п.

Слайд 9

Цели БЖД уменьшение вероятности проявления опасностей или снижение риска; прогнозирование чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; разработка идеологии безопасности, формирование безопасного мышления; обеспечение готовности к действиям в случае возникновения опасности и в чрезвычайных ситуациях и др. Понятно, что главная цель БЖД – это обеспечение безопасности, здоровья, работоспособности и жизни человека.

Слайд 10

Аксиомы БЖД Любые объекты, процессы и явления потенциально опасны для человека. Любая деятельность потенциально опасна для человека. Ни в одном виде деятельности нельзя добиться абсолютной безопасности. Безопасность любой системы может быть достигнута с любой степенью вероятности, кроме абсолютной.

Слайд 11

II. ФАКТОРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. ОПАСНОСТИ ИХ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЧЕЛОВЕКА Фактор ОС – любой элемент (явление, процесс, объект) среды, способный оказывать влияние на жизнедеятельность человека. В процессе жизнедеятельности на человека воздействует комплекс факторов ОС, постоянно изменяющихся во времени и пространстве, динамичен и состав этих факторов. Один и тот же фактор может быть необходимым для существования человека или быть полезным, лимитировать (ограничивать) его жизнедеятельность, представлять угрозу для жизни.

Слайд 12

В зависимости от последствий, опасности могут проявляться в виде вредных и опасных факторов. Вредный фактор – такой, действие которого на человека в определенных пределах приводит к отклонению его жизненного состояния от оптимального, т.е. вызывает ухудшение самочувствия, снижает работоспособность или ведет к развитию заболевания. Опасный фактор – такой, действие которого на человека приводит к значительному, как правило, необратимому снижению уровня его жизненного состояния, т.е. вызывает резкое ухудшение здоровья (травму, увечье, неизлечимое заболевание, отдалённые наследственные эффекты и т.п.) или гибель.

Слайд 13

летальный летальный - зона оптимума - зона пессимума зона необратимых изменений в состоянии организма пределы жизнеспособности пределы толерантности пределы оптимальности гибель гибель стресс стресс Значение фактора окружающей среды Уровень жизненного состояния организма увечье увечье Воздействие фактора окружающей среды на человека + - Значение фактора окружающей среды полезный (необходимый) вредный вредный опасный опасный

Слайд 14

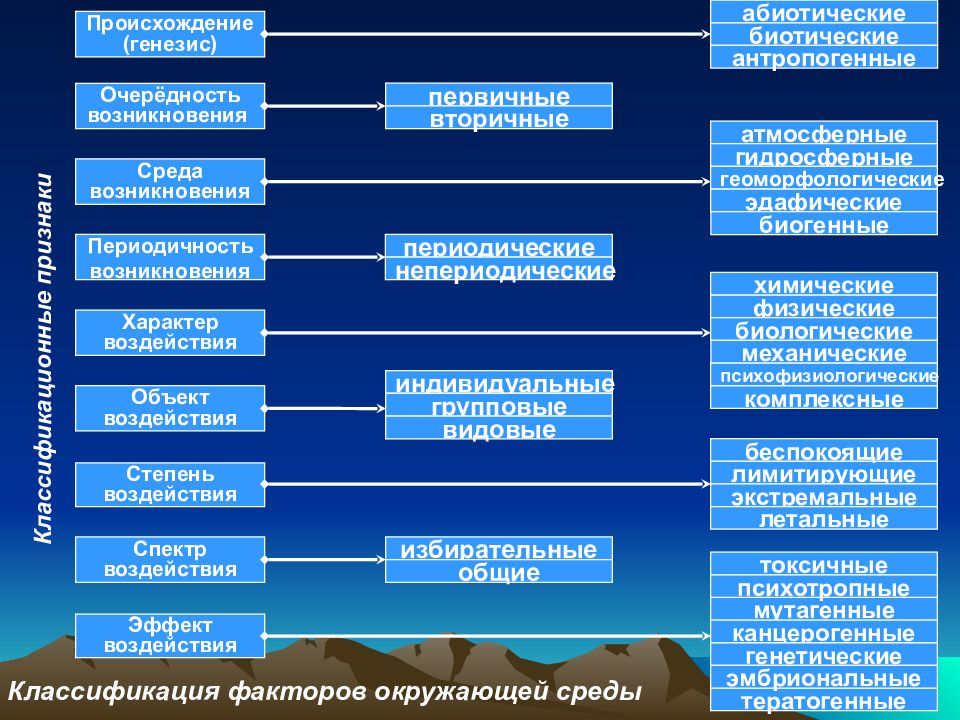

Классификация факторов окружающей среды Классификационные признаки Происхождение (генезис) Периодичность возникновения Очерёдность возникновения Среда возникновения Характер воздействия Объект воздействия Степень воздействия Спектр воздействия лимитирующие беспокоящие экстремальные летальные первичные вторичные периодические непериодические избирательные общие абиотические биотические антропогенные индивидуальные групповые видовые Эффект воздействия атмосферные гидросферные геоморфологические эдафические биогенные физические химические комплексные биологические психофизиологические механические мутагенные тератогенные канцерогенные генетические токсичные эмбриональные психотропные

Слайд 15

социальная ЧЕЛОВЕК бытовая техногенная природная СРЕДА ОКРУЖАЮЩАЯ Модель взаимодействия человека с окружающей средой Человек в процессе жизнедеятельности постоянно находится во взаимодействии с окружающей средой. Основные сферы деятельности человека: природная; техногенная; социальная; бытовая. При взаимодействии человек подвергается опасностям ( ) со стороны окружающей среды. В то же время он сам создаёт опасности для окружающей среды.

Слайд 16

Природная сфера Для существования человека, как биологического вида ему необходим определенный набор факторов ОС. К большинству этих факторов организм человека адаптирован в процессе эволюции (но в определенных пределах). В случае действия факторов ОС с уровнем, превышающим адаптационные возможности организма человека, может возникнуть опасность для его здоровья и жизни. Особую опасность для человека в среде представляют природные ЧС – стихийные бедствия : ураганы, смерчи, штормы, наводнения, цунами, землетрясения, сели, лавины и т.п.

Слайд 17

Техногенная сфера Техногенная окружающей среды – это совокупность разнообразных технических средств и устройств, созданных человечеством для обеспечения благоприятных условий своего существования. Техногенная сфера является источником повышенной опасности для человека, так как в ней : возрастает количество различных опасностей ; увеличивается вероятность проявления опасностей ; невозможно в принципе обеспечить 100% безопасность и надежность технических устройств. Нарушения и отказы в работе технических средств приводят возникновению техногенных аварий и катастроф, т.е. к ЧС.

Слайд 18

Социальная сфера В социальной сфере, так же могут возникать ЧС (военные конфликты, конфликты криминогенного характера и т.п.). Бытовая сфера В быту человека подстерегают опасности, связанные с межличностными отношениями и случайными причинами (неосторожность, невнимательность, агрессивность, алкоголь и т.п.)

Слайд 19

ХАРАКТЕРИСТИКА ОПАСНОСТЕЙ Опасности имеют определенные пространственные области своего проявления, которые называются опасными зонами. Совокупность условий при которых создается возможность проявления опасности, называется опасной ситуацией. Причинами возникновения опасных ситуаций являются: пребывание человека в опасной зоне; неправильные или неосторожные действия человека; организационные или технические факторы и др.

Слайд 20

Классификация опасностей (по происхождению): природные; антропогенные; техногенные; смешанные. Особенности (основные характеристики) опасностей: Случайность (неопределённость, вероятностный характер проявления). Скрытость (потенциальность, латентность). Постоянство угрозы проявления (перманентность, непрерывность). Всеобщность (убиквитарность, тотальность).

Слайд 21

причины опасность источник зажигания горючий материал сопутствующие факторы (сон, алкоголь) опасная зона Возникновение опасной ситуации (на примере бытового пожара) поражающие факторы токсичные продукты горения пламя

Слайд 22

Основные опасности (факторы и ситуации), характерные для жизнедеятельности человека Резкие изменения параметров обычных природных факторов (скорости ветра, атмосферного давления, геомагнитного фона, температуры и т.п.). Природные чрезвычайные ситуации в атмосфере, гидросфере, литосфере (ураганы, смерчи, наводнения, землетрясения и др.). Техногенные аварии и катастрофы (взрывы, пожары на транспорте, химически- и радиационно опасных объектах и т.д.).

Слайд 23

Ухудшение экологической обстановки (загрязнение воздуха, воды, почв, разрушение мест обитания, интродукция и пр.). Бытовые, социальные, межнациональные, военные, религиозные конфликты (пожары, драки, забастовки, геноцид, террористические акты, войны и др.). Особые психические и психофизиологические состояния (шок, депрессия, паника и т.п.).

Слайд 24

III. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕОРИИ РИСКА Уровень опасности можно оценивать числом неблагоприятных событий, произошедших в данной сфере деятельности человека. Такая оценка дает только общее число пострадавших, указывая на опасность конкретного вида деятельности. В БЖД применяется другая оценка уровня опасности – это «риск». Риск – это частота реализации опасностей, т.е. отношение числа неблагоприятных последствий (для человека) к их возможному числу за определенный период времени. Определяя риск необходимо указывать класс последствий (риск получения травмы, риск заболевания, риск смерти и т.п.).

Слайд 25

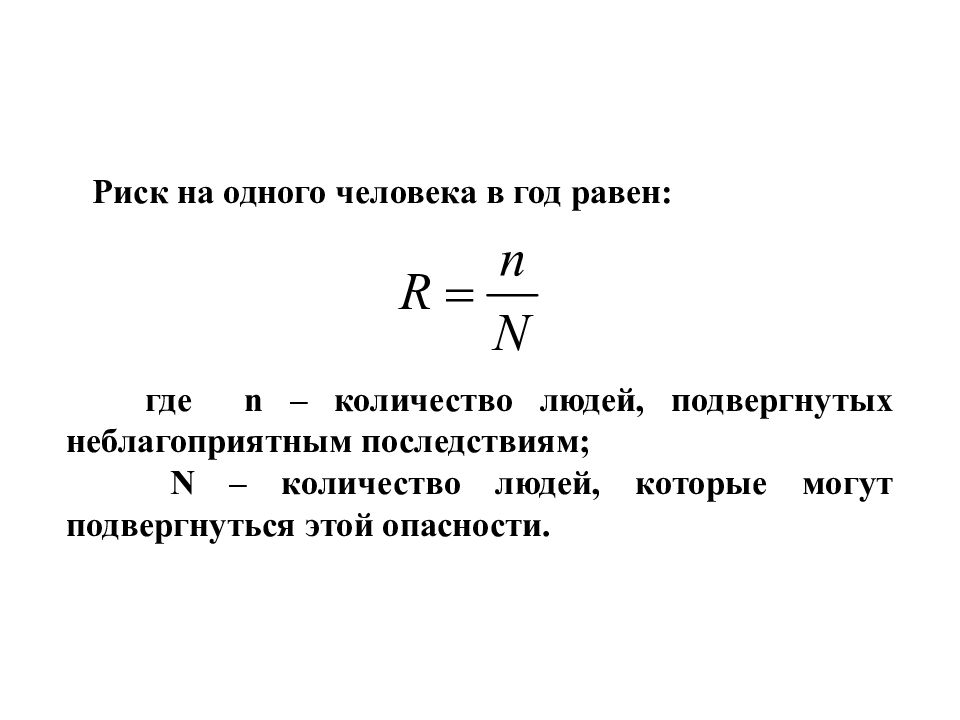

Риск на одного человека в год равен : где n – количество людей, подвергнутых неблагоприятным последствиям ; N – количество людей, которые могут подвергнуться этой опасности.

Слайд 26

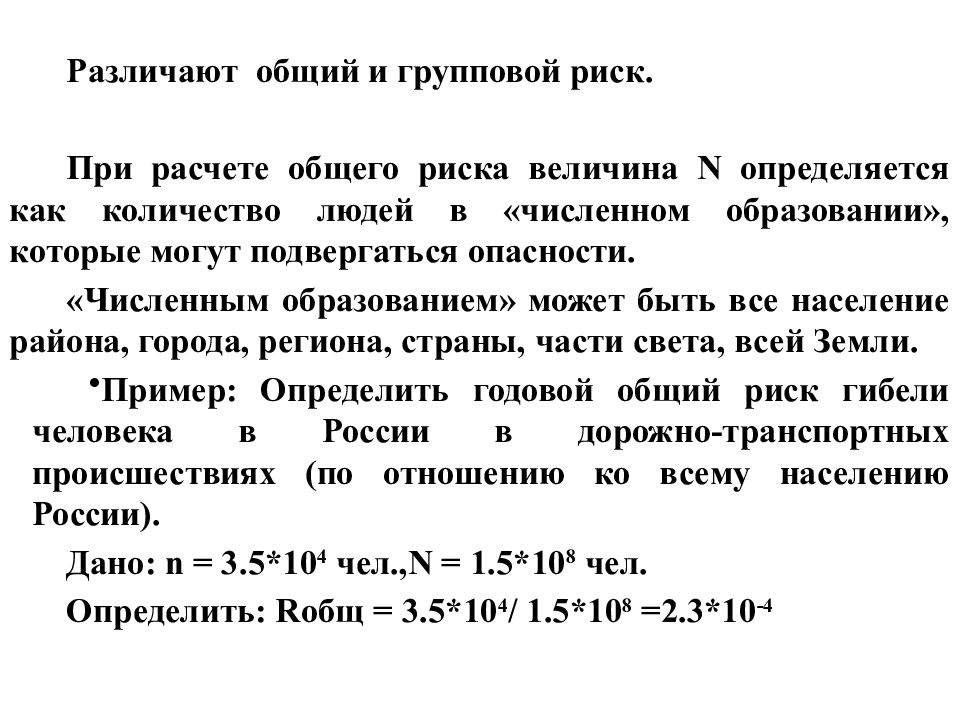

Различают общий и групповой риск. При расчете общего риска величина N определяется как количество людей в «численном образовании», которые могут подвергаться опасности. «Численным образованием» может быть все население района, города, региона, страны, части света, всей Земли. Пример : Определить годовой общий риск гибели человека в России в дорожно-транспортных происшествиях (по отношению ко всему населению России). Дано : n = 3.5*10 4 чел.,N = 1.5*10 8 чел. Определить : R общ = 3.5*10 4 / 1.5*10 8 =2.3*10 -4

Слайд 27

Групповой риск При расчете группового риска величина N характеризует количество людей в отдельной группе, подвергаемой опасности, выделенной из «численного образования» и составленной по какому либо признаку. Группа может быть составлена по роду деятельности, профессии, возрасту, полу, социальному положению и т.п. эти группы называются «группы риска». Пример : Найти годовой групповой риск гибели человека на производстве в Российской Федерации. Дано : количество погибших на производстве n =7*103 чел. численность работающих N = 7*107 чел. Определить : R = 7*103 / 7*107 = 1*10 -4

Слайд 28

Для профессиональной деятельности выделяют четыре категории безопасности (в зависимости от величины риска гибели человека). 1 категория – безопасная – R< 10 -4 2 категория – относительно безопасная – R = 10 -4 -10 -3 3 категория – опасная – R=10 -3 - 10 -2 4 категория – особо опасная – R>10 -2 В терминах теории риска третья аксиома БЖД будет сформулирована следующим образом : В действующих системах нельзя добиться нулевого риска. Понятие « приемлемого » риска Приемлемый риск представляет собой компромисс между уровнем безопасности и возможностями общества по его достижению. Т.е. это тот риск с которым общество соглашается на данном этапе своего развития.

Слайд 29

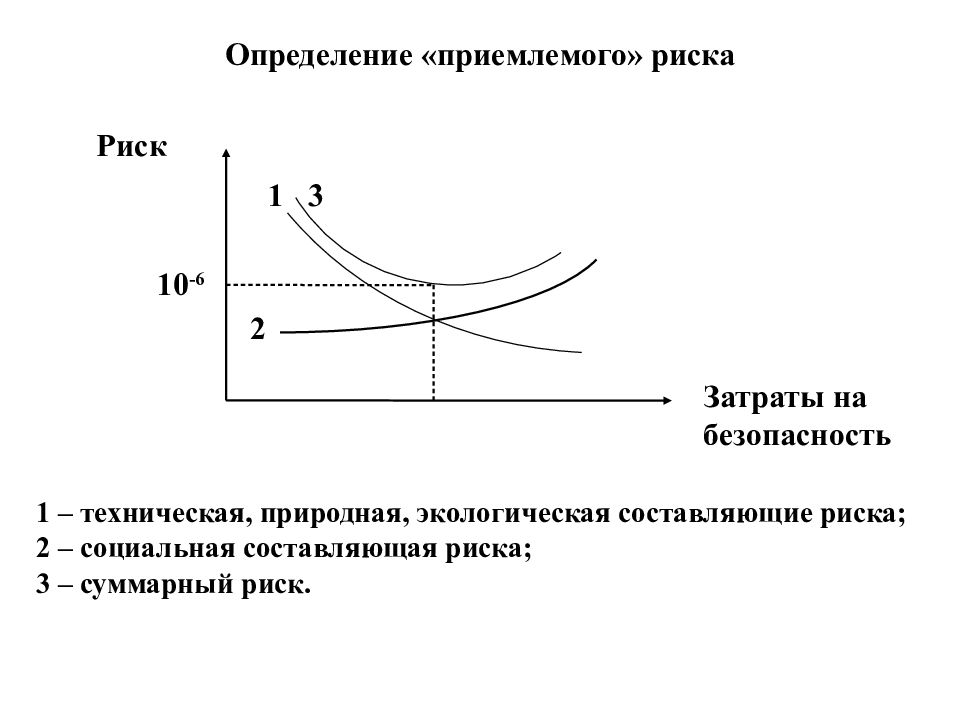

Определение «приемлемого» риска Риск Затраты на безопасность 1 3 2 10 -6 1 – техническая, природная, экологическая составляющие риска; 2 – социальная составляющая риска; 3 – суммарный риск.

Слайд 30

При увеличении затрат на технологическую, природную и экологическую безопасность риск R т.п.э. снижается, но растет риск в социальной сфере R с, т.к. затрачивая большие средства на повышение технологической, природной и экологической безопасности меньше остается средств на уменьшение риска в социальной сфере. Суммарный риск имеет min при определенном соотношении между вложениями в техническую и социальную сферу. Максимально приемлемым уровнем общего риска гибели человека в непрофессиональной деятельности во многих странах (в том числе и в России) считается величина 10 -6 в год, а пренебрежительно малым риском – величина 10 -8 в год.

Слайд 31

Таким образом: главной задачей БЖД является – обеспечение риска не выше «приемлемого» и стремление к достижению пренебрежительно малого риска. Четвертая аксиома БЖД в терминах риска: в действующей системе риск может быть снижен до любой сколь угодно малой величины.

Слайд 32

IV. СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ БЕЗОПАСНОСТИ Любое явление, объект или предмет можно представить в виде системного образования, т.е. системы. БЖД рассматривает системы в которых одним из элементом является человек. Например : человек – машина, человек – окружающая среда и т.п. Следовательно можно использовать методы системного анализа. Цель системного анализа – выявить причины, влияющие на появление нежелательных событий (травмы, аварии, пожары и т.п.) и разработать предупредительные мероприятия, уменьшающие вероятность появления этих причин.

Слайд 33

Любая опасность есть следствие некоторой причины (или причин), которая в свою очередь является следствием другой причины (причин) и т.д. Причины и опасности образуют сложные цепные структуры, графическое изображение которых напоминает «ветвящееся дерево».Поэтому их и называют «дерево причин», «дерево опасностей», «дерево событий» и т.д. Многоэтапный процесс ветвления «дерева» требует введение разумных ограничений с целью определения его пределов. Границы ветвления определяются логической целесообразностью получения новых ветвей. Логические операции обозначаются соответствующими знаками или символами.

Слайд 34

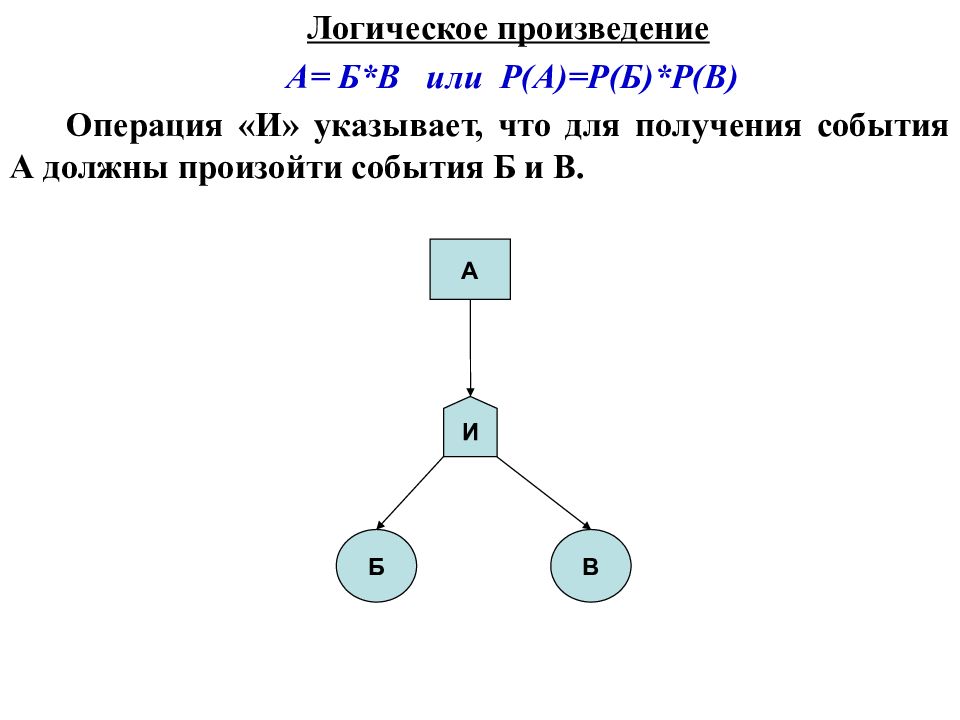

Логическое произведение А= Б*В или Р(А)=Р(Б)*Р(В) Операция «И» указывает, что для получения события А должны произойти события Б и В. А И Б В

Слайд 35

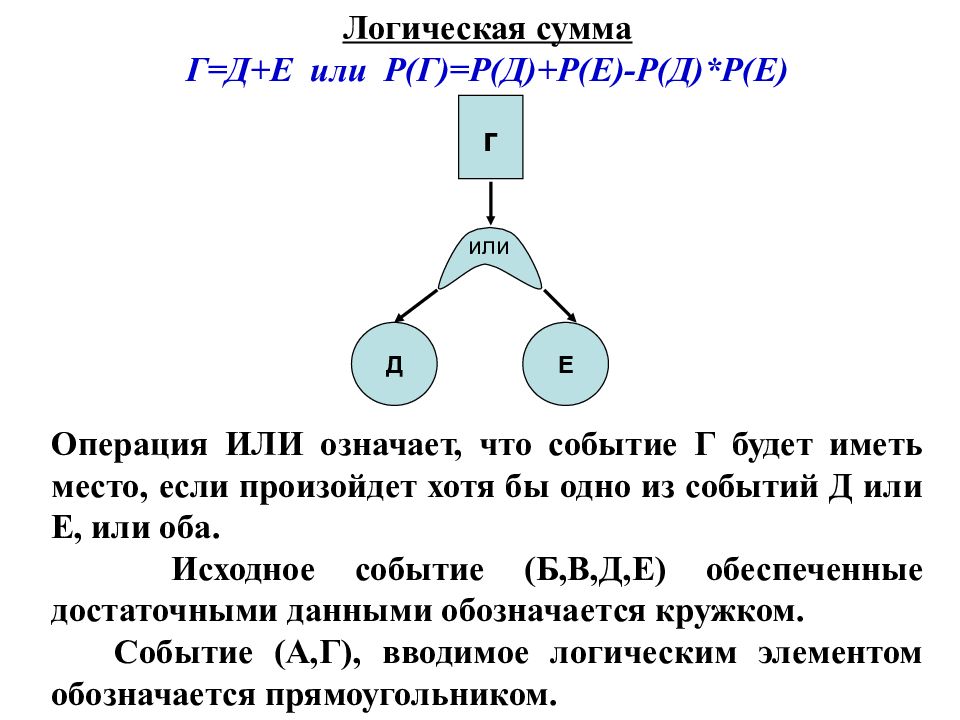

Логическая сумма Г=Д+Е или Р(Г)=Р(Д)+Р(Е)-Р(Д)*Р(Е) Операция ИЛИ означает, что событие Г будет иметь место, если произойдет хотя бы одно из событий Д или Е, или оба. Исходное событие (Б, В, Д, Е) обеспеченные достаточными данными обозначается кружком. Событие (А, Г), вводимое логическим элементом обозначается прямоугольником. г Д Е или

Слайд 36

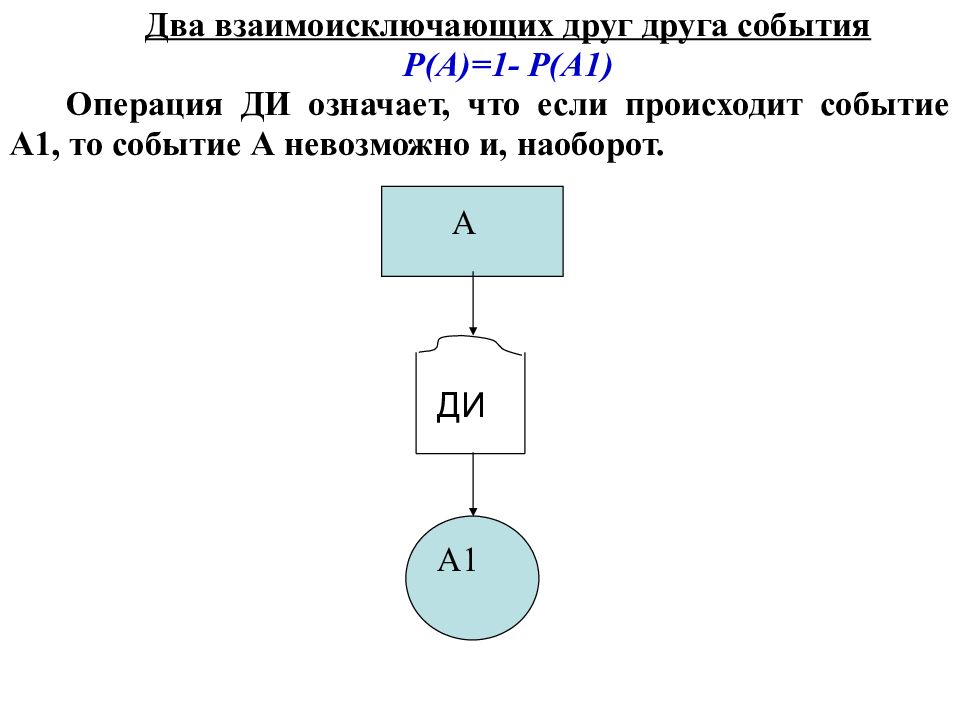

Два взаимоисключающих друг друга события Р(А)=1- Р(А1) Операция ДИ означает, что если происходит событие А1, то событие А невозможно и, наоборот. А1 А ДИ

Слайд 37

При анализе нежелательных последствий с помощью «дерева причин» необходимо выявить причины, на которые в данной конкретной ситуации можно повлиять посредством предупредительных мер. Анализ безопасности (построение дерева причин) выполняется до или после нежелательного события. При априорном (до) анализе выбирают такие нежелательные события и определяют причины, которые являются потенциально возможными для данной системы. Затем составляют набор различных ситуаций и предусматривают средства защиты. Цель апостериорного (после) анализа – это разработка рекомендаций по применению средств безопасности для вновь проектируемых систем на основе опыта эксплуатации действующих систем.

Слайд 38

V. ПРИНЦИПЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЖД методологические; медико-гигиенические; технические. Методологические принципы делят на : принципы системности; принципы информации; принципы сигнализации и оповещения; принципы классификации; принципы контроля; принципы управления.

Слайд 39

Медико-гигиенические принципы делят на : принципы медицинской профилактики; принципы лечения; принципы восстановления; принципы закаливания и т. п. Технические принципы включают в себя: принципы изоляции; принципы поглощения; принципы разбавления; принципы слабого звена; принципы отвода энергии в другое русло и др.

Слайд 40

Разработку средств обеспечения безопасности ведут по трем направлениям: 1. Устранение опасности (удаление опасного объекта из рабочей зоны, ликвидация опасности, отключение или остановка машины и механизма). 2. Удаление человека из опасной зоны (защита расстоянием). 3. Уменьшение степени влияния опасностей путем : - конструктивных изменений источника опасности (центровка, балансировка, повышение прочности деталей и т.п.) ; - разработки средств уменьшения уровней опасности (глушители шума, экраны, фильтры и т.п.) ; - разработки мероприятий по уменьшению времени воздействия опасности (автоматизация, дистанционное управление, сокращенный режим работы и т.п.) ; - разработки средств индивидуальной защиты ( СИЗ ).

Слайд 41

Средства уменьшения степени влияния опасности (третье направление) разрабатывают с таким расчетом, чтобы обеспечить уровень опасности не превышающий допустимый для человека (т.е. нормативный). К ним относятся : ПДК вредных веществ, ПДВ, ПДС, ПДРО и т.п. ; ПДУ шума и вибрации ; допустимые значения освещенности, напряженности и интенсивности электромагнитных излучений ; предельно-допустимые дозы (ПДД) ионизирующих излучений ; нормы переноски и подъема тяжестей человеком ; допустимые значения силы тока, проходящего через человека и т.д.

Слайд 42

VI. ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (ОХРАНЫ ТРУДА) Охрана труда – это дисциплина, исследующая систему "человек – производственная среда – защитные мероприятия". Под термином " производственная среда " понимается совокупность всех факторов, влияющих на человека в процессе труда: рабочее место, оборудование, инструмент, материалы и т.д.

Слайд 43

Основные направления в охране труда: Законодательные основы – правовые акты, регламентирующие обязанности руководителей предприятий по сохранению здоровья работающих и созданию благоприятных условий труда и регулирующих трудовые отношения между администрацией и работающими. Производственная санитария – система мероприятий (организационных, гигиенических и санитарно-технических) и средств, предотвращающих воздействие на работающих вредных производственных факторов (ВПФ). Техника безопасности – система мероприятий и средств, предотвращающих воздействие на работающих опасных производственных факторов (ОПФ).

Слайд 44

В задачи первого направления входят : создание безопасных условий труда на всех предприятиях, учреждениях и организациях; соблюдений требований по охране труда при строительстве и эксплуатации производственных зданий, помещений и оборудования; разработка инструкций по охране труда; обучение и инструктаж работающих; выделение средств на мероприятия по охране труда; приобретение спецодежды и средств индивидуальной защиты (СИЗ); моющих и обеззараживающих средств; выдачу лечебно-профилактического питания; медицинские осмотры работающих; ответственность должностных лиц за несоблюдение мероприятий по охране труда.

Слайд 45

Задачи второго направления заключаются в выявлении ВПФ, изучении их воздействия на организм работающих, разработке мер по недопущению профессиональных заболеваний. Производственная санитария базируется на ряде специальных дисциплин, таких как: гигиена труда, профессиональная патология, физиология труда, промышленная санитария, промышленно-санитарная техника и др. Задачами третьего направления являются : выявление и изучение ОПФ, разработка мер, исключающих несчастные случаи на производстве.

Слайд 46

Комплексное изучение деятельности человека в процессе труда проводится специальной научной дисциплиной – эргономикой. Целью эргономики является максимальное приспособление условий труда к физиологическим и психологическим возможностям человека, т.е. обеспечение наиболее продуктивной работы, которая не угрожает его здоровью и выполняется при минимальной затрате сил.

Слайд 47

Вредные производственные факторы: воздействие на человека, регламентация (нормирование), защитные мероприятия К основным ВПФ относятся: неблагоприятные метеорологические условия в помещении (микроклимат); производственная пыль; промышленные яды; электромагнитные поля; инфракрасное и ультрафиолетовое излучения; ионизирующие излучения; лазерное излучение; шум и вибрация; инфразвук и ультразвук.

Слайд 48

МИКРОКЛИМАТ Микроклимат характеризуется 4 основными параметрами: температурой, относительной влажностью, скоростью движения воздуха и тепловой радиацией от нагретых поверхностей. Все они оказывают влияние на теплообмен человека с ОС. Воздействие. Высокая температура и/или влажность вызывают перегрев тела, нарушают обмен веществ, вызывают нарушения в деятельности сердечно-сосудистой системы (ССС), негативно влияют (при длительном воздействии) на репродуктивную функцию; низкие - приводят к спазму сосудов.

Слайд 49

Нормирование. Нормируются по ГОСТ сочетания температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в зависимости от периода года (холодный, теплый) и категории тяжести выполняемой работы (легкая, средней тяжести, тяжелая). Защитные мероприятия. Уменьшение теплопотерь в холодный период года и теплопритока в теплый. Средства: теплоизоляция помещений, установка стеклопакетов, устройство систем вентиляции и кондиционирования воздуха, систем отопления.

Слайд 50

2. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЫЛЬ Пыль – дисперсная система, состоящая из взвешенных в воздухе твердых частиц. Воздействие. Вызывает характерное профессиональное заболевание – пневмокониоз, способствует развитию туберкулеза. Ведет к нарушениям в деятельности центральной нервной системы (ЦНС), органов дыхания, ССС. Нормирование. Нормируется по ГОСТ. Мерой нормирования является предельно допустимая концентрация (ПДК), мг/м 3 в воздухе рабочей зоны (2м от уровня пола на рабочем месте).

Слайд 51

Защитные мероприятия. Уменьшение выделения, удаление пыли из помещения, разбавление до концентраций ниже ПДК, защита органов дыхания, удаление человека из опасной зоны. Средства: герметизация оборудования, устройство систем вентиляции, дистанционное управление (ДУ) оборудованием, использование средств индивидуальной защиты (СИЗ): респираторов, противопыльных тканевых масок, одежды из плотной ткани.

Слайд 52

3. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЯДЫ Воздействие. От беспокоящего до летального. Поражают любые органы и системы организма. Могут поступать в организм 3 путями: через органы дыхания, через кожу, через желудочно-кишечный тракт (ЖКТ). Нормирование. Аналогично предыдущему. Яды по опасности и по токсичности подразделяют на 4 группы: чрезвычайно-, высоко-, умеренно- и малоопасные (токсичные).

Слайд 53

Опасность яда характеризует вероятность поражения человека при взаимодействии с токсичным веществом, а токсичность – совместимость действия яда со здоровьем или жизнью человека. Защитные мероприятия. Аналогично предыдущему. Средства. То же. Применяются специальные СИЗ: защитные костюмы, изолирующие противогазы.

Слайд 54

4. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПОЛЯ Воздействие. Степень воздействия зависит от напряженности магнитного, электрического поля, плотности потока энергии, времени воздействия, частоты, локализации, индивидуальных особенностей организма. Вызывает: головные боли, усталость, раздражительность, бессонницу, боли в области сердца. Поражает ЦНС, ССС.

Слайд 55

Нормирование. Нормируется по ГОСТ. Регламентация раздельная в зависимости от частоты: в диапазоне 60кГц…300МГц – по напряженности; в диапазоне 300МГц…300ГГц – по плотности потока энергии. Защитные мероприятия. Экранирование или ослабление действия, удаление человека из опасной зоны. Средства: установка специальных экранов и поглотителей энергии, использование средств ДУ.

Слайд 56

5. ИНФРАКРАСНОЕ И УЛЬРАФИОЛЕТОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЯ Инфракрасное излучение исходит от нагретых тел, ультрафиолетовое – от некоторых операций и оборудования (электрическая дуга при сварке, бактерицидные лампы). Воздействие. Инфракрасное излучение вызывает повышение температуры тела, приводит к нарушениям в ЦНС, ультрафиолетовое – поражает органы зрения, вызывает кожные заболевания, головную боль, утомление.

Слайд 57

Нормирование. Не нормируются. Безопасность человека обеспечивается защитными средствами. Защитные мероприятия. Средства: для защиты от инфракрасного излучения – теплоизоляция, экранирование, спецодежда; от ультрафиолетового – щитки, маски, спецодежда.

Слайд 58

6. ИОНИЗИРУЮЩИЕ ИЗЛУЧЕНИЯ Различают изучение элементарных частиц (корпускулярное): альфа- и бета-частицы и жесткое электромагнитное излучение: рентгеновское и гамма-излучение. Воздействие. Внешнее и внутреннее облучение организма. Поражают все органы и системы организма. Вызывают малокровие, генные изменения, гибель. Особая опасность излучений в том, что они не обнаруживаются органами чувств.

Слайд 59

Нормирование. Установлены нормы радиационной безопасности (НРБ). Мерой воздействия является предельно допустимая доза (ПДД) – годовой уровень облучения, не вызывающий в течение 50 лет негативных отклонений в здоровье человека. ПДД устанавливается по внешнему и внутреннему облучению для 4 групп органов: 1 группа – все тело и костный мозг; 2 группа – мышцы, жировые ткани, ЖКТ, легкие, глаза, печень, селезенка, почки; 3 группа – костная ткань, щитовидная железа и кожа, кроме кожных покровов кистей, предплечий, лодыжек и стоп, входящих в 4 группу. Защитные мероприятия. Изоляция или ослабление действия, удаление человека из опасной зоны, дезактивация. Средства: экраны, поглотители, спецодежда.

Слайд 60

7. ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ Воздействие. Лазерное излучение вызывает термические повреждения внешних и внутренних тканей и органов. Приводит к расстройству ЦНС, ССС, поражает органы зрения. Нормирование. Не нормируются. Безопасность человека обеспечивается защитными средствами. Защитные мероприятия. Регламентируются ГОСТ. Обучение персонала, удаление человека из опасной зоны. Средства: специальные помещения, автоматизация, ДУ, спецодежда.

Слайд 61

8. ШУМ И ВИБРАЦИЯ 8.1 ШУМ Шум – это комплекс звуков различных частот. Звук или тон – это колебание частиц воздушной среды. Различают инфразвук (менее 20Гц), слышимый звук (20Гц…20кГц), ультразвук (20кГц…20МГц) и гиперзвук (более 20МГЦ). Воздействие. Вызывает замедление реакций, ослабление внимание, утомление. Поражает органы слуха, ЦНС, ССС.

Слайд 62

Нормирование. Нормируются по ГОСТ. Мерой воздействия является уровень звукового давления (разница между давлением в возмущенной и невозмущенной среде), измеряемый в логарифмических единицах – децибелах (дБ). Регламентируется для октавных полос частот: 31, 5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000 и 8000Гц. Защитные мероприятия. Снижение уровней шума, удаление человека из опасной зоны. Средства: звукоизоляция, СИЗ.

Слайд 63

8.2 ВИБРАЦИЯ Вибрация – это механические колебания в твердых телах. Различают низкочастотную (2…63Гц), звуковую (63…8000Гц) и высокочастотную (свыше 8кГц) вибрацию. По способу передачи на организм вибрация человека условно делится на общую (передается через опорные поверхности) и локальную (передается через руки, обычно при работе ручным механизированным инструментом). Воздействие. Вызывает вибрационную болезнь, потерю координации, боли в руках, спазмы, нарушение обмена веществ. Поражает органы зрения, ЦНС, ССС.

Слайд 64

Нормирование. Нормируются по ГОСТ. Общая вибрация регламентируется в диапазоне частот 2…63Гц, локальная – 8…1000Гц. Защитные мероприятия. Снижение уровня вибрации, удаление человека из опасной зоны. Средства: виброизоляция, балансировка, ДУ, СИЗ.

Слайд 65

9. ИНФРАЗВУК И УЛЬТРАЗВУК Шум – это комплекс звуков различных частот. Звук или тон – это колебание частиц воздушной среды. Различают инфразвук (менее 20Гц), слышимый звук (20Гц…20кГц), ультразвук (20кГц…20МГц) и гиперзвук (более 20МГЦ). Воздействие. Вызывает ослабление внимание, утомление, бессонницу, головные боли. Поражает органы слуха, ЦНС, ССС. Нормирование. Нормируются по ГОСТ. Мерой воздействия является уровень звукового давления, регламентируемый в зависимости от частоты. Защитные мероприятия. Снижение уровней звукового давления, удаление человека из опасной зоны. Средства: глушители, звукоизоляция, СИЗ.

Слайд 66

Опасные производственные факторы ОПФ подразделяют на: Механические (движущиеся машины и механизмы). Электрические (поражение электрическим током). Химические (рассмотрены выше). Психофизиологические (физические и нервно-психологические перегрузки). Выявление ОПФ проводят при проектировании и эксплуатации объектов производства, после чего разрабатываются мероприятия для снижения риска поражения работающих. В связи с невозможностью даже кратко рассмотреть все множество этих факторов, остановимся лишь на средствах защиты человека от механических и электрических факторов в контексте общих требований безопасности к производственному оборудованию и технологическим процессам.

Слайд 67

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА Общие требования безопасности к производственному оборудованию и технологическим процессам Безопасность производственного оборудования (ПО) или технологического процесса (ТП) – это их свойство сохранять соответствие требованиям безопасности труда при выполнении заданных функций в условиях, установленных нормативно-технической документацией.

Слайд 68

Безопасность ПО или ТП обеспечивается: выбором принципа действия, конструктивных схем, безопасных элементов конструкций и т.п.; применением средств механизации, автоматизации и ДУ; использованием соответствующих материалов и средств защиты; выполнением эргономических требований: включением требований безопасности в техническую документацию по изготовлению, хранению, транспортированию, монтажу и ремонту ПО. Кроме того, ПО должно быть пожаро- и взрывобезопасным, не создавать опасности под действием, влажности, механических колебаний, низких и высоких температур и т.п.

Слайд 69

Эксплуатация ПО должна осуществляться в строгом соответствии с установленными требованиями. Движущиеся части ПО необходимо ограждать, а если это невозможно, то предусматривать средства сигнализации об опасности, средства останова и отключения ПО. Конструкция ПО должна обеспечивать удобное обслуживание, предусматривать защиту персонала от поражения электрическим током, сильно нагретыми или переохлажденными поверхностями и т.п. Все средства защиты должны постоянно осуществлять свои функции, а выполнение рабочих операций должно быть невозможно в случае их неисправности или отключения.

Слайд 70

Безопасность ТП дополнительно обеспечивается: размещением оборудования с учетом удобства его обслуживания и выполнения работы; гигиеническими показателями производственной среды; учетом физиологических и психологических возможностей человека; рациональным режимом труда и отдыха; квалификацией обслуживающего персонала и пр.

Слайд 71

2. Средства защиты для обеспечения безопасности труда Средствами защиты (СЗ) называют устройства и приспособления, которые предотвращают или уменьшают воздействие на работающих ВПФ и ОПФ. По характеру применения их подразделяют на: средства индивидуальной (для 1 человека) и коллективной (для 2 и более человек) защиты. По назначению СИЗ делят на 11, а СКЗ – на 17 классов. Кроме того, СЗ подразделяют на субъективные СЗ, воздействующие на сознание человека (средства сигнализации, знаки безопасности и т.п.) и объективные, действующие независимо от его сознания (ограждения, теплоизоляция, все СИЗ, защитное заземление, автоматические отключающие устройства, плавкие вставки и т.д. и т.п. и пр. и пр.).

Слайд 72

2.1. Средства защиты от механических воздействий К ним относятся: оградительные устройства; устройства автоматического контроля и сигнализации; предохранительные устройства; тормозные устройства; системы дистанционного управления, механизации и автоматизации ПО и ТП; знаки безопасности. Оградительные устройства. Предназначены для предупреждения случайного проникновения человека в опасную зону и защиты его от механических воздействий при работе или поломке оборудования. Ограждения подразделяют на неподвижные, полностью и постоянно закрывающие опасные места; подвижные автоматические, которые открывают режущий инструмент только в момент работы; съемные и открываемые, применяемые для обеспечения периодического доступа к опасным частям ПО (для ремонта, настройки и т.п.).

Слайд 73

Устройства автоматического контроля и сигнализации. Являются средством предупреждения персонала об опасности. Применяют световую, звуковую и комбинированную сигнализации. Сигнализация должна автоматически включаться при достижении предельных значений параметров работы оборудования (температуры, давления и др.) или при появлении опасности в рабочем помещении (дыма, пламени, токсичных веществ в опасных концентрациях и т.п.).

Слайд 74

Предохранительные устройства. Предназначены для прерывания процесса или операции при возникновении опасности. Это клапана, плавкие вставки, регуляторы частоты вращения, реле, мембраны и т.п. Их размещают на оборудовании, при эксплуатации которого могут возрасти выше предельных значений давление, сила тока, температура и другие потенциально опасные параметры. К этим устройствам так же относятся: ограничители грузоподъемности, хода стрелы крана, ловители лифтов и др. Особую группу предохранителей составляют блокировочные устройства, автоматически выключающие оборудование при возникновении опасности. Их подразделяют на механические, электрические, электромеханические и фотоэлектрические.

Слайд 75

Тормозные устройства. Предназначены для кратковременного удержания или ограничения скорости движения машин, механизмов, транспортируемых грузов. Практически все они работают по принципу поглощения кинетической энергии движения и перевода ее в тепловую. По характеру действия различают тормоза управляемые и автоматические. К первым относятся колодочные, ленточные, дисковые и конические, а ко вторым – грузоупорные и центробежные. Управляемые тормоза срабатывают под действием приложенного к ним внешнего усилия, грузоподъемные – поднятого груза, центробежные – центробежной силы.

Слайд 76

Системы ДУ, механизации и автоматизации ПО и ТП. Позволяют управлять ПО и ТП с пультов управления, достаточно удаленных от опасной зоны. По принципу действия их подразделяют на механические, гидравлические, пневматические, электрические и комбинированные. Механизация и автоматизация ПО и ТП позволяет исключить непосредственное участие человека в тяжелых или опасных операциях. Такие системы способствует резкому повышению уровня безопасности труда, наряду с ростом производительности труда. Знаки безопасности. Служат для запрещения опасных действий со стороны работающих, предупреждают их о возможной опасности, информируют о необходимости применения соответствующих средств защиты.

Слайд 77

2.2. Средства защиты от поражения электрическим током К техническим средствам обеспечения электробезопасности относятся: соответствующее исполнение оборудования, изоляция, электрическое разделение цепи, ограждения, изолирующие электрозащитные средства, защитное заземление, зануление, защитное отключение, блокировочные устройства, системы ДУ, механизации и автоматизации, знаки безопасности. Исполнение электрооборудования выбирается в зависимости от условий работы. Сопротивление электроизоляции выбирается в зависимости от напряжения в токоведущей сети.

Слайд 78

Электрическое разделение цепи осуществляется через разделительный трансформатор, который отделяет энергоустановку от источника электроэнергии и сети заземления. Ограждения устанавливаются для защиты от случайного прикосновения к токоведущим частям электрооборудования. Изолирующие электрозащитные средства подразделяют на основные, позволяющие персоналу работать на токоведущих частях, находящихся под напряжением (электроинструменты) и дополнительные, служащие для усиления действия основных средств (диэлектрические перчатки, коврики).

Слайд 79

Защитное заземление – это электрическое соединение с землей или ее эквивалентом (токопроводящей средой значительного объема) металлических нетоковедущих частей оборудования, которые могут оказаться под напряжением. Оно также применяется для защиты от статического и атмосферного электричества (молниеотводы). Зануление – это электрическое соединение с нулевым защитным проводником металлических нетоковедущих частей оборудования, которые могут оказаться под напряжением.

Слайд 80

Защитное отключение – это автоматическое быстродействующее защитное устройство (т.н. "автомат"), которое обеспечивает отключение электроустановки при возникновении в ней опасности поражения электрическим током. Важнейшим параметром таких устройств является время срабатывания, т.е. время. прошедшее с момента появления напряжения на корпусе оборудования, до момента его отключения от электросети. Блокировочные устройства; системы ДУ, механизации и автоматизации; знаки безопасности – см. выше.

Слайд 81

3. Технические средства и мероприятия по обеспечению благоприятных условий труда К ним относятся: системы вентиляции и кондиционирования воздуха, средства снижения шума и вибрации (см. выше), мероприятия по освещению и цветовому оформлению интерьера помещений и др. 3.1. Системы вентиляции и кондиционирования воздуха Системы вентиляции предназначены для поддержания параметров воздушной среды в помещении в соответствие с санитарными нормами (ПДК).

Слайд 82

По способу перемещения воздуха вентиляцию подразделяют на естественную, при которой воздухообмен происходит за счет разницы давлений и плотности воздуха внутри и снаружи помещения, а также под действием ветра, и искусственную (принудительную), осуществляемую вентиляторами. Основные виды вентиляции помещений: общеобменная и местная, при этом каждая из них может быть организована как по приточной, так и по вытяжной схеме. Общеобменная вентиляция (вытяжная и местная) предназначена для разбавления выделяющихся в помещении "вредностей" до допустимых концентраций, а так же для поглощения избыточной теплоты и снижения температуры воздуха в помещении до требуемых значений.

Слайд 83

Местная вытяжная вентиляция служит для локализации и удаления "вредностей" непосредственно в местах их образования. Различают местные вытяжные устройства открытого (вытяжные зонты) или закрытого (вытяжные шкафы) типа. Последние, более эффективны, но затрудняют доступ к рабочему месту и процесс работы.

Слайд 84

Местная приточная вентиляция предназначена для обеспечения установленных параметров воздушной среды в определенной части помещения, где человек находится наиболее продолжительное время. Типичные средства – воздушные души и воздушные завесы. Воздушный душ – это струя нагретого или охлажденного воздуха, которая направляется непосредственно на человека. Воздушные завесы предназначены для перекрытия проемов между соседними помещениями или между помещением и улицей. Они служат для предотвращения проникновения холодного или загрязненного воздуха внутрь защищаемого помещения.

Слайд 85

Системы кондиционирования предназначены для создания и автоматического поддержания в помещении параметров воздушной среды, наиболее благоприятных для здоровья и самочувствия работающих. Подаваемый в помещение воздух проходит обработку: в теплый период года – подсушивается и охлаждается, в холодный – увлажняется и нагревается. Кроме того, воздух очищается от пыли и некоторых газообразных примесей.

Слайд 86

3.2. Мероприятия по освещению и цветовому оформлению интерьеров помещений Освещение. Различают естественное, искусственное и совмещенное освещение. Естественное – это освещение светом неба через световые проемы (окна, световые фонари, эркеры и пр.). Выделяют боковое (через окна или эркеры), верхнее (через световые фонари) и комбинированное (боковое + верхнее) разновидности естественного освещения. Искусственное – это освещение помещений, рабочих мест или площадок на территории осветительными приборами. Осветительный прибор – это устройство, состоящее из источника света и осветительной арматуры. Их подразделяют на приборы ближнего (светильники) и дальнего (прожекторы) действия.

Слайд 87

Искусственное освещение по функциональному назначению подразделяется на: рабочее (на рабочем месте и на территории предприятия); аварийное (на рабочих местах, в случае возникновения аварии и отключения основного освещения); эвакуационное (в местах, опасных для прохода людей); охранное (по периметру охраняемой территории). Совмещенное – это освещение, при котором недостаточное по нормам естественное освещение дополняется искусственным.

Слайд 88

Цветовое оформление интерьеров помещений Выбирается в зависимости от назначения помещения (для работы или отдыха), характера выполняемой работы, микроклиматических условий и других факторов. Правильный выбор повышает экономичность использования искусственного освещения, повышает работоспособность, снижает утомляемость, способствует повышению уровня безопасности труда.

Слайд 89

VII. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ (ЧС) ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 4.1. Общие сведения о ЧС. Классификация чрезвычайных ситуаций Чрезвычайная ситуация - это неожиданная и внезапно возникшая, в результате промышленной аварии или катастрофы, стихийного, экологического или эпидемиологического бедствия, а так же диверсии или военного конфликта, обстановка, характеризующаяся неопределенностью, значительным экономическим ущербом, человеческими жертвами и требующую больших людских и материальных затрат на проведение спасательных работ и ликвидацию последствий.

Слайд 90

Чрезвычайную ситуацию (ЧС) характеризуют территориально, т.е. определяют зону ЧС в которой выделяют очаги, районы и участки ЧС. Зона ЧС это территория на которой сложилась чрезвычайная ситуация. Очаг ЧС это территория с находящимися на ней людьми, техникой, зданиями, объектами подвергнувшиеся воздействию поражающих факторов ЧС. Очаг поражения может быть простым или сложным.

Слайд 91

Простой очаг поражения определяется одним видом поражающего фактора (взрыв, пожар, химическое заражение и т.д.). Сложный очаг поражения возникает в результате одновременного воздействия нескольких поражающих факторов. Форма очага поражения может быть разной : круглая (взрывы, землетрясения), полосная (ураганы, штормы, наводнения), неправильной формы (пожары). Несколько очагов поражения образуют район ЧС.

Слайд 92

Предупреждение ЧС это комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения ЧС, а так же на сохранение здоровья людей, снижение ущерба окружающей среде и материальных потерь. Ликвидация ЧС это аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые при возникновении ЧС и направленные на спасение жизни и сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба ОПС материальных потерь, а так же на локализацию зон ЧС, прекращение действия поражающих факторов.

Слайд 93

Чрезвычайные ситуации делятся: 1. По причине возникновения на : преднамеренные, вызванные социально-политическими конфликтами и непреднамеренные, вызванные техногенными авариями и катастрофами, стихийными бедствиями и т.п. 2. По объекту возникновения на : антропогенные (вызванные промышленно-хозяйственной деятельностью человека), природные (стихийные бедствия), природно-антропогенные. 3. По скорости развития на : - взрывные, - внезапные (пожары), - скоротечные (наводнения, паводки), - плавные (засуха). 4. По масштабу распространения на : - локальные, - объектовые, - местные, - региональные, - национальные, - глобальные.

Слайд 94

Наибольшее количество ЧС возникает в результате производственных аварий или катастроф. Авария – внезапная остановка производственного процесса на промпредприятии, АЭС, транспорте и др. объектах, приводящая к повреждению или уничтожению материальных ценностей, пожару, радиационному или химическому заражению людей. Катастрофа – авария, приводящая к человеческим жертвам.

Слайд 95

Различают три стадии развития любой ЧС : - начальная, - основная, - конечная. Начальная стадия – зарождаются и формируются условия аварии : нарастает технологический риск, накапливаются технические неисправности. Продолжительность этой стадии от нескольких суток до нескольких месяцев. Основная стадия – высвобождение, выброс основной массы энергии, веществ с воздействием на ОПС и население. Конечная стадия – происходит локализация ЧС и постепенное затухание. Эта стадия может длиться несколько лет и даже десятилетий.

Слайд 96

4.2. Правовые основы обеспечения БЖД в ЧС В соответствии с законом РФ «О защите населения и территории от ЧС» в России создана единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС. Эта система объединяет органы управления, силы и средства органов исполнительной власти всех уровней, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций.

Слайд 97

Основные задачи системы : Разработка и реализация правовых и экономических норм по обеспечению защиты населения и территорий от ЧС. Осуществление программ по предупреждению ЧС и повышению устойчивости функционирования предприятий. Сбор и обработка информации в интересах защиты населения от ЧС. Подготовка населения к действиям в условиях ЧС Прогнозирование и оценка социально-экономических последствий ЧС. Ликвидация последствий ЧС.

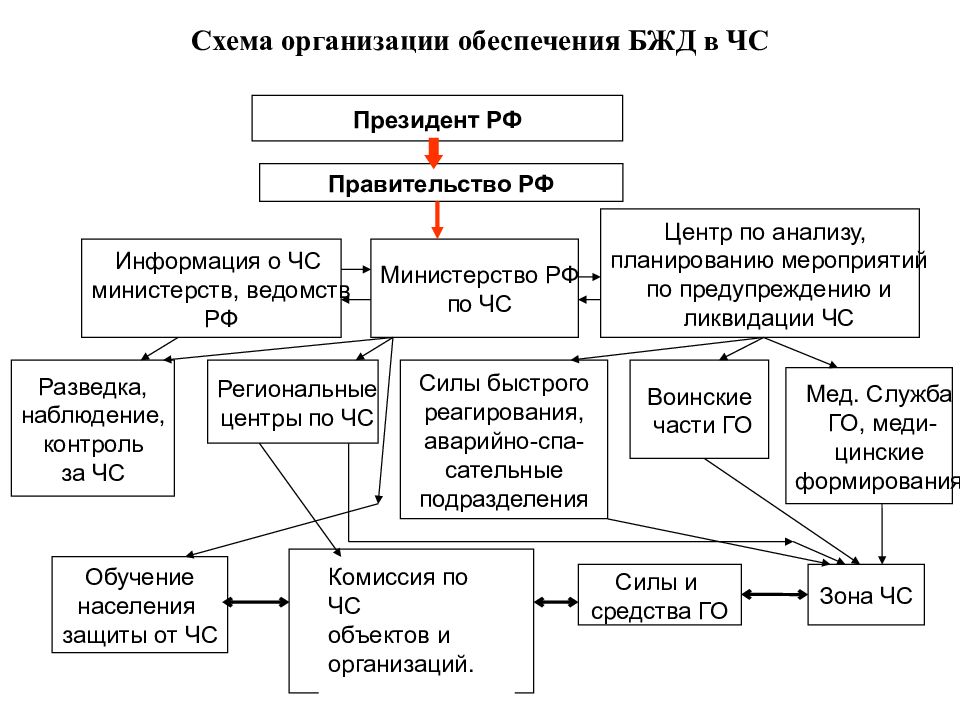

Слайд 98: Схема организации обеспечения БЖД в ЧС

Президент РФ Правительство РФ Информация о ЧС министерств, ведомств РФ Министерство РФ по ЧС Центр по анализу, планированию мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС Разведка, наблюдение, контроль за ЧС Региональные центры по ЧС Силы быстрого реагирования, аварийно-спа- сательные подразделения Воинские части ГО Мед. Служба ГО, меди- цинские формирования Обучение населения защиты от ЧС Силы и средства ГО Зона ЧС Комиссия по ЧС объектов и организаций.

Слайд 99

Президент РФ принимает решения в области защиты населения и территорий от ЧС, вводит чрезвычайное положение, принимает решение о привлечении к ликвидации чрезвычайных ситуаций Вооруженных Сил РФ, других войск и воинских формирований. Правительство РФ на основании законов и нормативных актов Президента РФ издает Постановления, распоряжения в области защиты населения и территорий от ЧС, принимает решение о непосредственном руководстве ликвидацией ЧС, определяет порядок привлечения войск ГО к ликвидации ЧС. МЧС связано со всеми министерствами и ведомствами, региональными центрами по ЧС. В соответствии с поступающей информацией о ЧС и данных разведки, наблюдении и контроля разрабатываются мероприятия по спасению людей, материального оборудования в зоне ЧС и по ликвидации ее последствий.

Слайд 100

4.3. Гражданская оборона Гражданская оборона (ГО) является составной частью обеспечения БЖД в стране. В соответствии с законом РФ «О защите населения и территорий от ЧС» на ГО предприятий, учреждений и организаций возлагаются следующие задачи : - защита работающих от производственных аварий и катастроф, стихийных бедствий, - повышение устойчивости работы предприятий в условиях ЧС, - проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ и ликвидация последствий ЧС, - поддержание в готовности сил и средств по предупреждению и ликвидации ЧС, - обучение работающих способам защиты от ЧС, - поддержание в постоянной готовности систем оповещения о ЧС.

Слайд 101

ГО строится по территориально-производственному принципу. Организационная структура ГО предприятия состоит из : - управления ГО (руководитель ГО – первый руководитель предприятия, его заместители и штаб ГО, комиссия по ЧС), - службы ГО (создаются на базе существующих на предприятии подразделений), - сил ГО в виде невоенизированных формирований. В формирования ГО на предприятиях зачисляются мужчины до 60 лет (не имеющие воинских предписаний) и женщины до 55 лет.

Слайд 102

4.4. Производственные аварии и катастрофы Характер последствий производственных аварий и катастроф зависит от их вида, масштаба распространения, особенностей предприятия и т.д. Основными причинами производственных аварий и катастроф являются : - стихийные бедствия, - проектно-производственные дефекты сооружений, ошибки проектирования, низкое качество стройматериалов и конструкций, - воздействие технологических процессов на конструкции, оборудование ; воздействие внешних температур, давления, вибрации и т.п. - воздействие природных факторов, приводящих к коррозии, старению материалов конструкций, снижению физико-химических показателей, - нарушение правил эксплуатации сооружений и технологических процессов.

Слайд 103

Наиболее опасными следствиями крупных аварий являются пожары и взрывы, в результате которых разрушаются производственные и жилые помещения, техника, оборудование. Эти зоны разрушения несут огромную опасность для людей. Одним из основных поражающих факторов пожара являются взрывы. Известно, что вероятной причиной и источником взрыва является взрывоопасная газовоздушная смесь. Взрывоопасными считаются смеси с воздухом углеводородных газов : метана, этана, пропана, бутана, этилена, пропилена и т.д.

Слайд 104

4.4.1. Аварии и катастрофы на химически опасных объектах Химически опасными объектами (ХОО) называются предприятия, лаборатории, хранилища, сооружения, транспортные средства и т.д., имеющие, перевозящие или использующие сильнодействующие ядовитые вещества (СДЯВ). Эти вещества обладая высокой токсичностью, могут вызвать массовые поражения людей и животных. Однако без СДЯВ не может обойтись народное хозяйство. Это относится к предприятиям химической, нефтеперерабатывающей, целлюлозно-бумажной, мясной, молочной промышленности. В настоящее время насчитывается более 700 видов различных СДЯВ. Наибольшее распространение из них получили аммиак, хлор, сернистый газ, сероводород, кислоты, щелочи и др.

Слайд 105

Зона химического заражения – это территория, зараженная ядовитыми веществами в опасных для жизни людей концентрациях. В зоне химического заражения выделяют очаги химического поражения. Очаг химического поражения – это территория, в пределах которой происходит массовая гибель людей, животных, растений. В целом, зону химического заражения делят на чрезвычайно опасную зону со смертельной концентрацией СДЯВ и опасную зону с поражающей концентрацией СДЯВ. Зона химического заражения характеризуется глубиной, шириной и площадью.

Слайд 106

Зараженное облако, образовавшееся в момент разрушения емкости СДЯВ, называется первичным, и оно распространяется с поражающей концентрацией на значительное расстояние Г I. Оставшаяся часть СДЯВ разливается на поверхности земли и испаряется, образуя вторичное облако, распространяющееся на небольшое расстояние Г II. Масштабы заражения СДЯВ в зависимости от их физических свойств и агрегатного состояния рассчитываются для : - сжиженных газов по первичному и вторичному облаку; - сжатых газов по первичному облаку; - жидкостей, кипящих выше температуры окружающей среды, только по вторичному облаку.

Слайд 107

Профилактические мероприятия по исключению аварий на промышленных и химически опасных объектах - выполнение графиков планово-предупредительного ремонта оборудования; - проверка правильности хранения СДЯВ ЛВЖ; - соблюдения правил техники безопасности при работе; - использование автоматических средств контроля за состоянием СДЯВ; - проведение химического контроля за выбросами загрязняющих веществ; - создание надежной системы оповещения; - содержание в постоянной готовности коллективных и индивидуальных средств защиты.

Слайд 108

4.4.2. Аварии и катастрофы на радиационно опасных объектах В мире насчитывается более 540 атомных реакторов, используемых на атомных электростанциях (АЭС), атомных подводных лодках и кораблях, в атомной промышленности, в научно-исследовательских институтах и т.п. Однако аварии и их последствия, возникающие на атомных реакторах и, прежде всего, на атомных электростанциях, где одновременно эксплуатируются несколько реакторов, крайне опасны и нежелательны. Все радиационные аварии характеризуются : ионизирующим излучением; радиоактивным заражением почвы, водоемов и других элементов окружающей среды.

Слайд 109

Основные поражающие факторы Внешнее радиоактивное облучение при прохождении зараженного облака. Внутреннее облучение вследствие вдыхания радиоактивных веществ. Контактное облучение за счет загрязнения кожных покровов, одежды, обуви и др. Внешнее облучение от радиоактивных веществ, выпавших на поверхность земли, зданий, сооружений, техники. Внутреннее облучение в результате потребления загрязненных продуктов питания и воды.

Слайд 110

Виды аварий на АЭС Гипотетическая авария Эта авария возникает в результате оплавления тепловыделяющих элементов (ТВЭЛов) при выбросе пара с аэрозольными радиоактивными веществами (ксенон, криптон, йод и др.) через высокую ( 150-200м) вентиляционную трубу АЭС. Разрушения реактора не происходит. Время выброса 20-30 мин. При гипотетической аварии происходит заражение не только воздуха, но и местности по пути распространения радиоактивного облака( мелкодисперсные РВ). Основную дозу облучения люди и животные при этом получают за счет внутреннего облучения (99%) и от внешнего облучения (1%). Накопление дозы внутреннего облучения будет происходить в течении примерно одного часа за время прохождения радиоактивного облака.

Слайд 111

Катастрофическая авария Наиболее опасны по своим последствиям аварии с разрушением реактора ( т.е. катастрофические), которые возникают вследствие теплового взрыва. При этом значительно повышается мощность радиоактивного выброса. Радиоактивные продукты деления из реактора выбрасываются на высоту до 1-1,5 км. Принципиальные особенности подобной аварии следующие. При работе реактора в нем происходит накопление долгоживущих радиоизотопов. Поэтому заражение ими местности при аварии происходит на очень длительное время. Например : период полураспада стронция 90 – 26,6 лет, цезия 137 – 30 лет, углерода 14 – 5700 лет и т. д.

Слайд 112: Мероприятия по исключению аварий на АЭС

Выполнение требований руководящих документов по эксплуатации АЭС. Надежное оповещение населения об утечке РВ. Автоматический контроль за работой АЭС. Контроль за системой обнаружения утечки РВ. Обеспечение населения средствами индивидуальной защиты. Проведение герметизации помещений. Проведение (при необходимости) дезактивации помещений, территорий, транспорта.

Слайд 113

4.5. Принципы защиты населения от ЧС; мероприятия, повышающие эффективность защиты Защита населения от ЧС регламентируется законом РФ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21 декабря 1994г. В России создана единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Мероприятия, направленные на предупреждение ЧС, на снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, должны проводиться заблаговременно. Планирование и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от ЧС должны проводиться с учетом экономических, природных характеристик, особенностей территорий и степени реальной опасности возникновения ЧС.

Слайд 114

Объем и содержание мероприятий по защите определяются исходя из принципа необходимой достаточности и возможного использования имеющихся сил и средств. Основные принципы защитных мероприятий: Проведение защиты рабочих, служащих, населения под руководством и с персональной ответственностью со стороны органов исполнительной власти и руководителей объектом народного хозяйства. Проведение мероприятий по защите заблаговременно и на всей территории РФ независимо от региона, города или поселка и т.п. Использование всех имеющихся разработанных способов и средств защиты.

Слайд 115

Учет особенностей отдельных регионов, объектов народного хозяйства, конкретной обстановки, складывающейся при возникновении чрезвычайной ситуации. Необходимость взаимодействия различных ведомств, министерств и организаций при проведении мероприятий по защите населения. Проведение мероприятий по защите в соответствии с планами экономического и социального развития регионов, объектов народного хозяйства.

Слайд 116

Основные способы защиты населения от ЧС Укрытие населения в защитных сооружениях (средства коллективной защиты). Эвакуация населения, рабочих, служащих в безопасную зону. Использование населением средств индивидуальной защиты.

Слайд 117

Кроме основных способов защиты существуют дополнительные : 1. Своевременное оповещение населения о стихийных бедствиях, производственных авариях и катастрофах. Передаются прерывистые гудки предприятий, транспортных средств, завывание сирен, что обозначает «Внимание всем!». Необходимо включить все технические средства массовой информации (радио, телевидение и т.п.) и ожидать сообщение органов местной исполнительной власти. На каждый конкретный случай возникновения ЧС разрабатываются варианты сообщений. Оповещение должно производится, когда характер опасности достоверно установлен и касается той частинаселения,которая может быть подвергнута воздействию поражающих факторов.

Слайд 118

2. Организация и проведение дозиметрического и химического контроля. 3. Проведение специальных медицинских профилактических мероприятий среди населения. 4. Защита продовольствия, воды, сельскохозяйственных животных от заражения радиоактивными, сильнодействующими веществами и бактериальными средствами. 5. Обучение населения правилам поведения при ЧС и соблюдение установленных режимов защиты. Указанные мероприятия будут успешными и эффективными, если с целью раннего выявления ЧС будет организовано наблюдение и контроль за потенциально опасными объектами и окружающей средой, будут поддерживаться в готовности спецформирования по ликвидации последствий ЧС и будет необходимый запас средств индивидуальной защиты для населения.

Устойчивость объекта – способность этого объекта (здания, сооружения, системы коммуникаций, судна, причала и т.д.) противостоять возможным поражающим факторам ЧС. Устойчивость работы объекта – способность объекта производить, выпускать продукцию в запланированном объеме и номенклатуре в условиях воздействия поражающих факторов. Устойчивость работы объекта зависит от множества факторов : от надежности защиты зданий, помещений, портов от пожаров, взрывов, наводнений, заражений СДЯВ, от эффективности системы управления производством в экстремальных условиях и бесперебойного снабжения всем необходимым для выпуска продукции.

Слайд 120

При заблаговременном осуществлении некоторых мероприятий объекты становятся более устойчивыми к воздействию поражающих факторов ЧС. Для определения этих необходимых мероприятий необходимо вначале провести исследования по оценке устойчивости объекта. Цель исследований – оценка устойчивости работы объекта в современном его состоянии, выявление наиболее уязвимых мест конструкций, технологий, операций и разработка предложений и рекомендаций по повышению устойчивости противостояния характерным для данного ЧС поражающим факторам. Эти исследования и разработка инженерных мероприятий по повышению устойчивости работы объекта – сложная и ответственная работа, требующая привлечения высоко квалифицированных кадров объекта и представителей НИИ.

Слайд 121

Исследования и оценка устойчивости работы объекта складываются из двух этапов. Первый этап Выполняются следующие основные исследования : определяется структура и плотность застройки территории района расположения объекта; определяется возможность возникновения аварий на соседних предприятиях и их поражающие факторы; определяется наличие вблизи водоемов, а также характерные метеоусловия района расположения объекта; изучается внутренняя планировка объекта; определяется возможности образования завалов, возникновения пожаров, взрывов, заражений СДЯВ и т.п.; определяется степень, объем, характер возможных разрушений, пожаров, заражений;

Слайд 122

оцениваются возможные материальные и человеческие жертвы; оценивается устойчивость энергетических коммуникаций, конструкций, сооружений, производственных процессов, средств коллективной защиты; анализируется система производственных связей, система управления, оповещения и связи.

Слайд 123

Второй этап На основании результатов первого этапа разрабатываются основные мероприятия по повышению устойчивости работы объекта в условиях ЧС. Для проведения всех работ по исследованию и оценке устойчивости, разработке и проведению мероприятий на объекте создается комиссия по устойчивости во главе с главным инженером предприятия. В составе этой комиссии создаются группы по специальностям под руководством главных специалистов объекта.

Слайд 124

5.1 Повышение устойчивости работы объектов водного транспорта Под устойчивостью работы объектов водного транспорта понимается способность осуществлять перевозки и быстро восстанавливать свою работоспособность в условиях воздействия поражающих факторов ЧС, при разрушениях или заражении, а также при потерях персонала, судов и других технических средств.

Слайд 125

Основные направления по повышению устойчивости работы водного транспорта в ЧС : 1. Обеспечение защиты жизнедеятельности рабочих и служащих объектов водного транспорта и членов их семей; 2. Рациональное размещение эксплуатационных и промышленных предприятий на водных путях; 3. Подготовка объектов водного транспорта к работе в условиях ЧС; 4. Подготовка объектов к выполнению работ по восстановлению нарушенного режима перевозок в условиях ЧС; 5. Подготовка системы управления водным транспортом в условиях ЧС.

Слайд 126

Первое направление достигается : своевременным оповещением о ЧС; комплексным применением всех средств защиты ( укрытие людей в защитных сооружениях, эвакуация, использование СИЗ, соблюдение режима радиационной защиты, проведение дозиметрического и химического контроля; проведение спасательных и других необходимых работ; обучение населения защите от поражающих факторов ЧС; снабжение населения продовольствием; защитой воды, продовольствия, систем водоснабжения от всех видов заражения; подготовленностью к проведению работ по дезактивации, дегазации и дезинфекции; проведением санитарной обработки рабочих и служащих.

Слайд 127

Второе направление достигается : - обеспечением неуязвимости речного и морского транспорта от возможных поражающих факторов; - рациональным размещением объектов на водных путях с учетом требований обеспечения устойчивости их работы в ЧС; - способностью вывоза из городов, со складов, хранилищ взрывчатых веществ.

Слайд 128

Третье направление достигается : подготовкой и организацией переправ через магистральные водные пути; подготовкой транспортных средств к работе на различных видах топлива; организацией пакетных и контейнерных перевозок и унификацией используемых средств для всех видов транспорта; повышением надежного обеспечения предприятий и флота топливом, электроэнергией, водой, запчастями; созданием мобильных резервов передвижных ремонтных средств для поддержания в рабочем состоянии транспортных объектов и сооружений; подготовкой к выполнению перевозок в условиях радиационного, химического и бактериального заражения.

Слайд 129

При подготовке транспортных средств для работы в условиях ЧС необходима : - разработка возможных вариантов перехода на особые условия работы при изменении дислокации грузов, номенклатуры перевозок; - разработка технологии обработки судов в условиях необорудованного берега; - обеспечение эксплуатации судов в условиях падения глубин и повреждений; - подготовка судов для организации переправ; - использование плавсредств для рассредоточения мест хранения топлива и горюче-смазочных материалов; - разработка мероприятий по рассредоточению судов; - разработка системы взаимозаменяемости портов и запасных перегрузочных пунктов; - накопление передвижных и резервных электростанций;

Слайд 130

- разработка мероприятий, обеспечивающих эксплуатацию в условиях ЧС портальных и плавучих кранов и другой перегрузочной техники; - создание запасов знаков навигационной обстановки; - создание мобильных плавучих мостов, доков, станций технического обслуживания транспортных средств; - защита уникального оборудования, аппаратуры, приборов.

Слайд 131

При подготовке средств связи необходимо : - разместить радиостанции вне зон возможных разрушений; - создать резервы различных систем связи; - создать передвижные ремонтные бригады для восстановления разрушенных систем связи. При подготовке пунктов управления необходимо : - обеспечить непрерывность руководства деятельностью подразделений водного транспорта в условиях ЧС; - создать запасные пункты управления и обеспечить их современными средствами работы и связи; - организовать взаимодействие с войсковыми частями, территориальными органами управления; - разработать систему оперативного управления работой судов загранплавания и обеспечить их сохранность.