Первый слайд презентации: БИОЛОГИЯ и МЕДИЦИНА

Слайд 2

НЕОБХОДИМО, ЧТОБЫ КАЖДЫЙ ВРАЧ ПОНИМАЛ ПРИРОДУ (Гиппократ около 460 года до н. э., остров Кос — между 377 и 356 годами до н. э.) — знаменитый древнегреческий врач. Вошёл в историю как «отец медицины ».

Слайд 3

Илья Ильич Мечников (1845-1916) — российский биолог и патолог, один из основоположников сравнительной патологии, эволюционной эмбриологии и отечественной микробиологии, иммунологии, создатель учения о фагоцитозе и теории иммунитета

Слайд 4

Впервые существование вируса (как нового типа возбудителя болезней) доказал в 1892 году русский учёный Д. И. Ивановский В 1901 году было обнаружено первое вирусное заболевание человека — жёлтая лихорадка. Это открытие было сделано американским военным хирургом У. Ридом и его коллегами. В 1911 году Фрэнсис Раус доказал вирусную природу рака — саркомы Рауса (лишь в 1966 году, спустя 55 лет, ему была вручена за это открытие Нобелевская премия по физиологии и медицине ). В последующие годы изучение вирусов сыграло важнейшую роль в развитии эпидемиологии, иммунологии, молекулярной генетики и других разделов биологии. Так, эксперимент Херши-Чейз стал решающим доказательством роли ДНК в передаче наследственных свойств. В разные годы еще как минимум шесть Нобелевских премий по физиологии и медицине и три Нобелевских премии по химии были вручены за исследования, непосредственно связанные с изучением вирусов. В 2002 году в Нью-Йоркском университете был создан первый синтетический вирус ( вирус полиомиелита ).

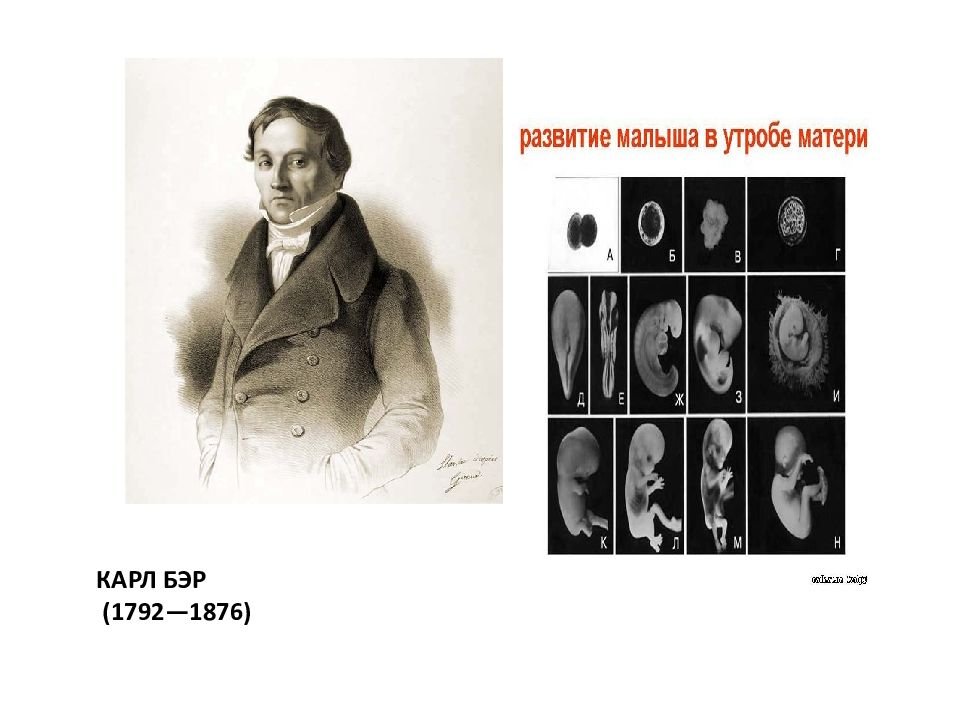

Слайд 6: Методика ЭКО появилась благодаря знаниям о процессах оплодотворения и развития

Слайд 9

На рубеже ХХ и ХХ I веков был завершен проект «геном человека», установлена последовательность нуклеотидов всех молекул ДНК человека : 22 соматические, Х - хромосома, Y – хромосома, митохондриальная хромосома. Это стало возможным благодаря новейшему биологическому методу секвенирования. Этот метод лежит в основе новейшей биологической дисциплины ГЕНОМИКИ. Основной задачей медицинской геномики является расшифровка ДНК возбудителей паразитарных и инфекционных болезней, отличительных особенностей ДНК больных людей при разных заболеваниях.

Слайд 10

Первыми функционально значимыми продуктами активности генов являются белки. Закономерности появления белков в норме и при патологии изучает «сверхновая» биологическая дисциплина ПРОТЕОМИКА. Протеомный анализ биологических жидкостей больных позволил установить появление белков-маркеров заболеваний.

Слайд 11

Белки являются участниками внутриклеточного метаболизма – основы потока информации, обмена веществ и энергии организма. Дисциплина МЕТАБОЛОМИКА объясняет механизмы нарушения обмена веществ при разных заболеваниях.

Слайд 12

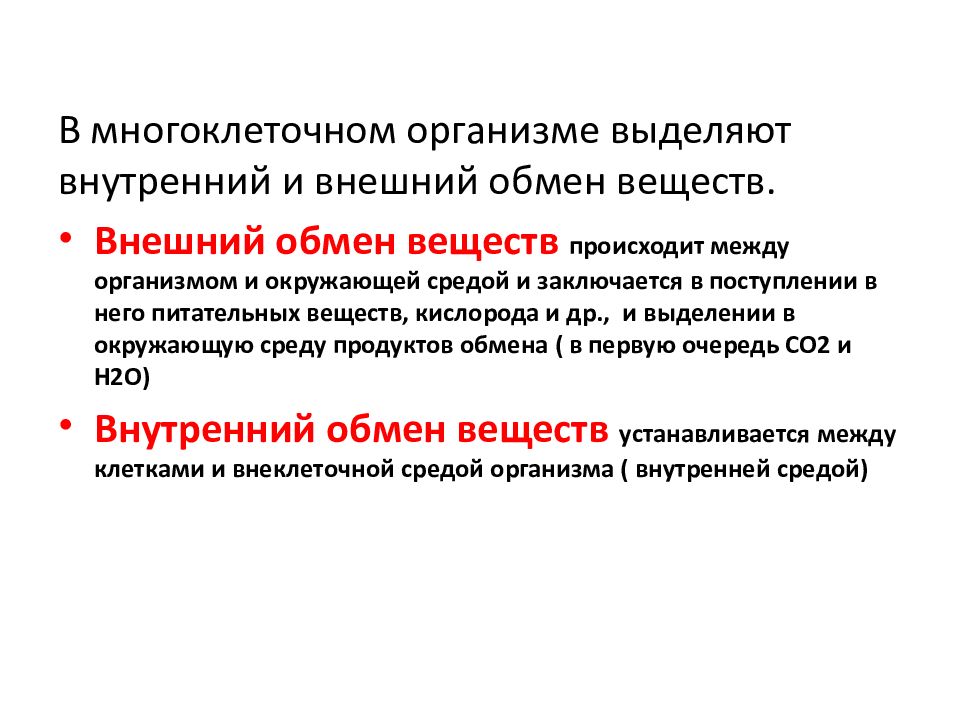

В многоклеточном организме выделяют внутренний и внешний обмен веществ. Внешний обмен веществ происходит между организмом и окружающей средой и заключается в поступлении в него питательных веществ, кислорода и др., и выделении в окружающую среду продуктов обмена ( в первую очередь СО2 и Н2О) Внутренний обмен веществ устанавливается между клетками и внеклеточной средой организма ( внутренней средой)

Слайд 13

Многоклеточный организм и каждая клетка являются открытыми системами относительно окружающей среды. Эта особенность обеспечивается характерным свойством для живых объектов противостоять росту ЭНТРОПИИ ЭНТРОПИЯ = ____ 1____________ упорядоченность т.е. живые системы стремятся к упорядоченности

Слайд 14

Упорядоченность достигается за счет компартментации ( структурированности ) и дискретности ( отграниченности ) ж ивых объектов на всех уровнях организации жизни.

Слайд 15: Свойства живого

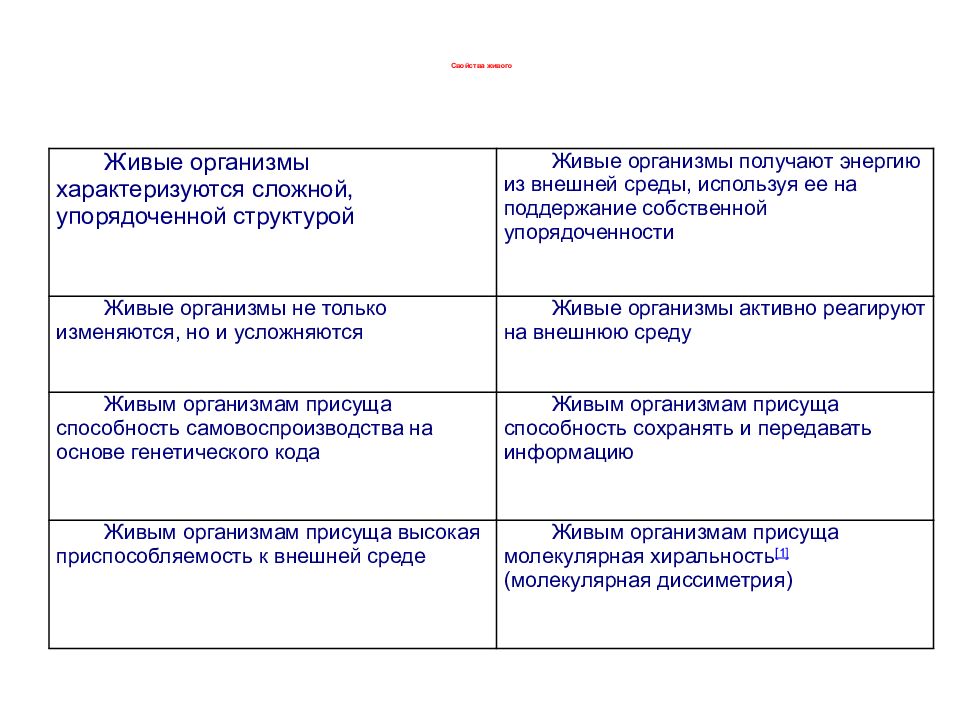

Живые организмы характеризуются сложной, упорядоченной структурой Живые организмы получают энергию из внешней среды, используя ее на поддержание собственной упорядоченности Живые организмы не только изменяются, но и усложняются Живые организмы активно реагируют на внешнюю среду Живым организмам присуща способность самовоспроизводства на основе генетического кода Живым организмам присуща способность сохранять и передавать информацию Живым организмам присуща высокая приспособляемость к внешней среде Живым организмам присуща молекулярная хиральность [1] (молекулярная диссиметрия )

Слайд 17

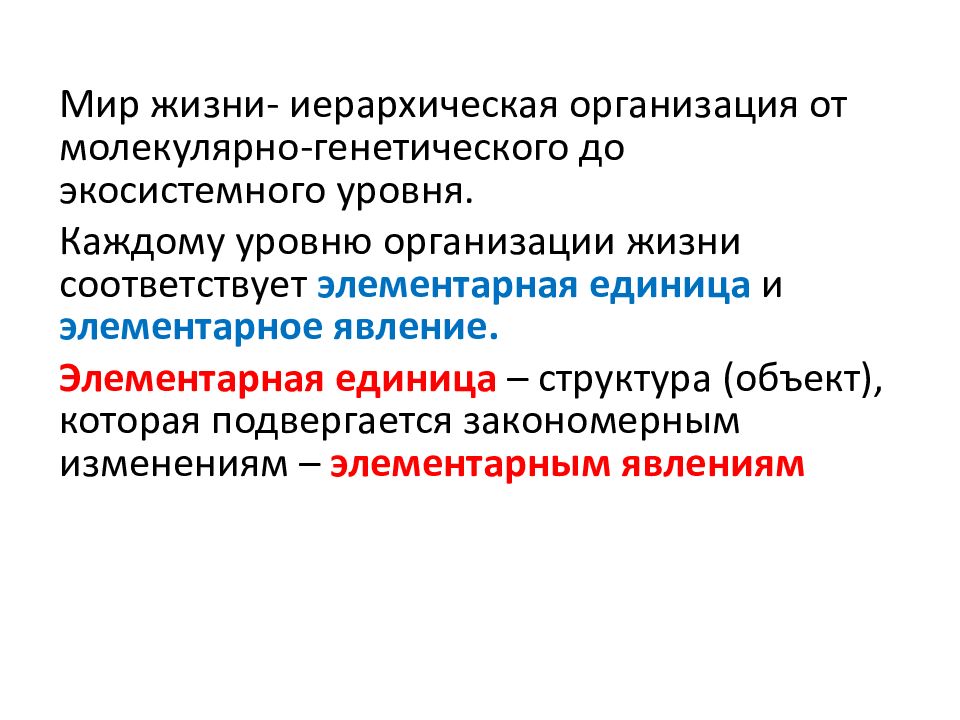

Мир жизни- иерархическая организация от молекулярно-генетического до экосистемного уровня. Каждому уровню организации жизни соответствует элементарная единица и элементарное явление. Элементарная единица – структура (объект), которая подвергается закономерным изменениям – элементарным явлениям

Слайд 19: Клеточный уровень организации жизни

Слайд 21

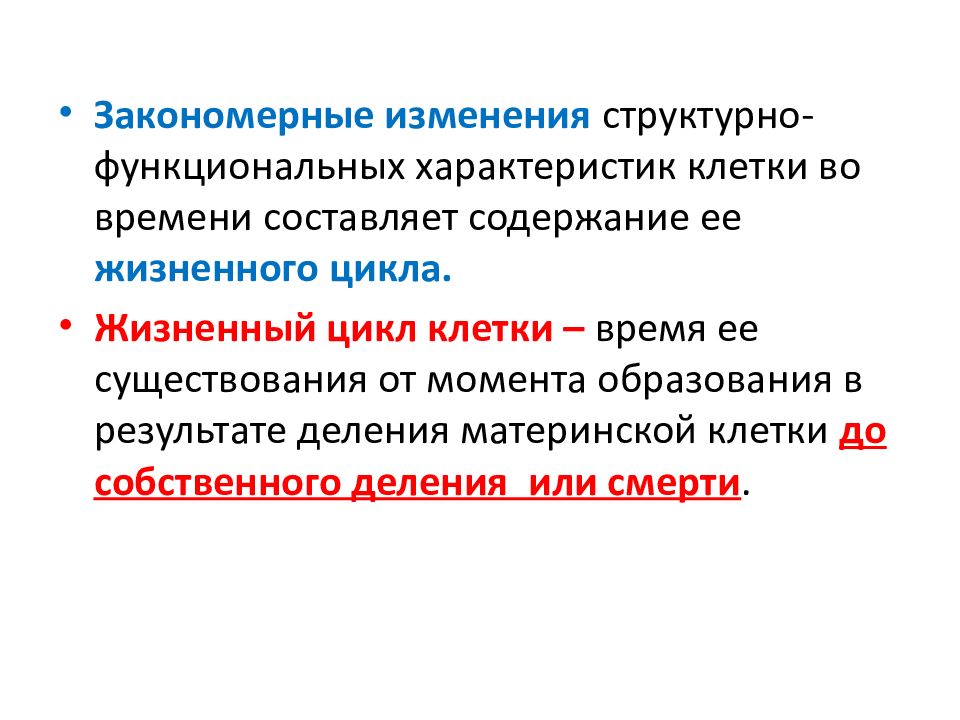

Закономерные изменения структурно-функциональных характеристик клетки во времени составляет содержание ее жизненного цикла. Жизненный цикл клетки – время ее существования от момента образования в результате деления материнской клетки до собственного деления или смерти.

Слайд 22

Обязательным к омпонентом жизненного цикла клетки является ПРОЛИФЕРАТИВНЫЙ (митотический) цикл. Митотический цикл – комплекс однонаправленных, регулируемых, взаимосвязанных событий, которые подготавливают клетку к делению о беспечивают ее деление з авершают деление клетки

Слайд 23

Каждая дочерняя клетка многоклеточного организма после образования путем митоза в периоде покоя ждет определенного «сигнала», который определяет ее дальнейшее состояние – либо ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЕ с последующим выполнением специфических функций, либо вступление в митотический цикл, либо завершение жизненного цикла (гибель клетки).

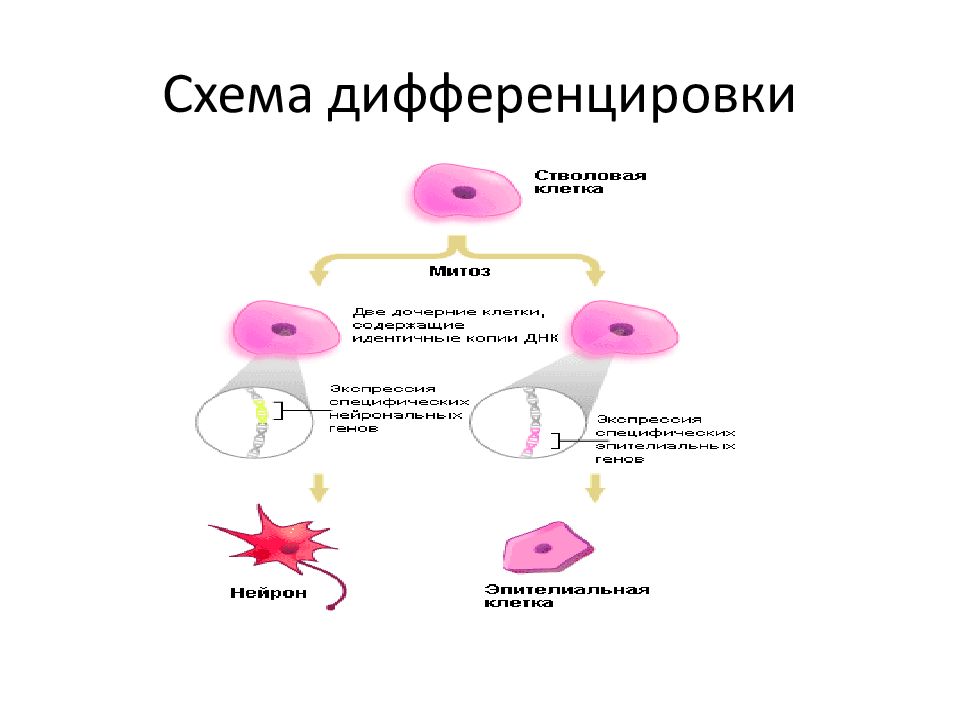

Слайд 24: Дифференцирование

Клеточная дифференцировка – процесс, в результате которого образуются специализированные клетки. Например, при эмбриогенезе из относительно однородных клеток каждого зародышевого листка образуются клетки тканей и органов, различающихся по морфологии и по функциям. Генетический механизм клеточной дифференцировки связан с избирательной активностью генов.

Слайд 26: Деление клетки

Слайд 27

Завершение клеткой жизненного цикла в норме происходит путем механизма генетически контролируемой гибели (самоуничтожения). Это явление получило название апоптоз.

Слайд 28

Апоптоз форма гибели отдельных клеток, возникающая под действием вне- или внутриклеточных факторов, осуществляющаяся путём активации специализированных внутриклеточных процессов, регулируемых определёнными генами.

Слайд 29

Явление апоптоза связано с появлением многоклеточных организмов, которые состоят из определенного числа клеток, которое не может быть безграничным. Контроль количества клеток в организме осуществляется апоптозом

Слайд 30: Зачем гибнет клетка:

Клетка выполнила свою функцию и стала ненужной организму Клетка состарилась и больше не может выполнять свои функции Клетка подверглась внешнему воздействию и больше не может выполнять свои функции или стала опасной для организма

Слайд 31

апоптоз наблюдается в ходе многих естественных процессов, а также при адаптации клетки к повреждающим факторам. Программу апоптоза запускает информационный сигнал

Слайд 32: Примеры апоптоза

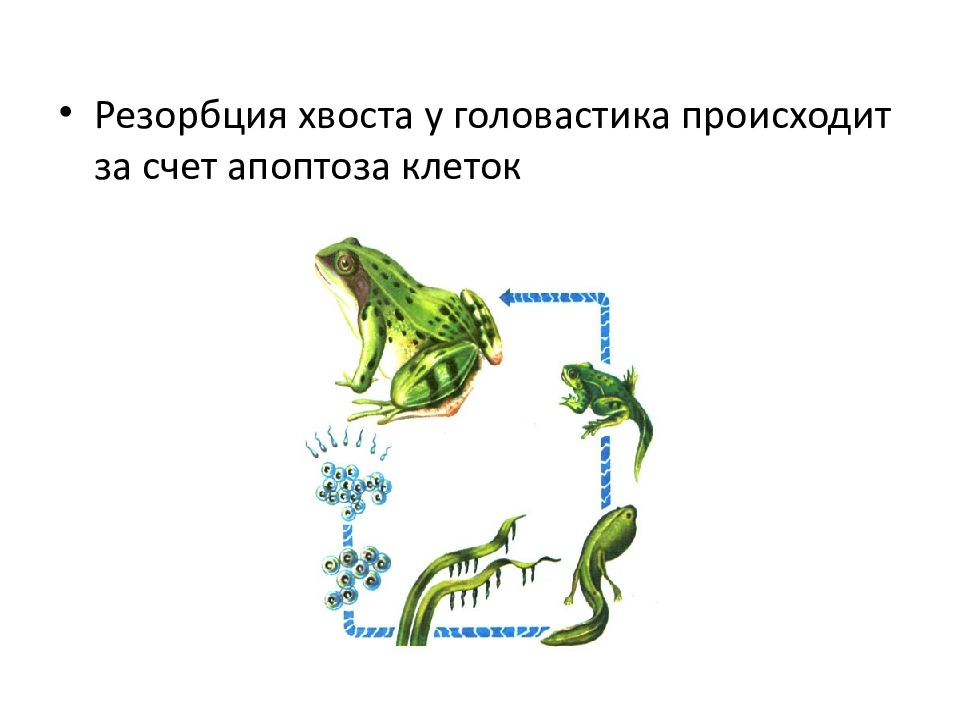

Запрограммированная гибель клеток — естественный процесс массовой гибели клеток и элиминации целых клонов в ходе эмбрионального развития, гистогенеза и морфогенеза органов. В данном случае речь идёт о гибели клеток, не достигших состояния терминальной дифференцировки. Примером служит запрограммированная гибель нейробластов (от 25 до 75%) на определённых этапах развития мозга.

Слайд 34

Гибель клеток, выполнивших свою функцию, наблюдают при удалении клонов иммунокомпетентных клеток при иммунном ответе. Например, эозинофилы после дегрануляции гибнут путём апоптоза.

Слайд 35

Дегенерация. При некоторых патологических состояниях наблюдают относительно избирательную гибель клеток, например, в нервной системе при боковом амиотрофическом склерозе (болезнь Шарко ) и болезни Алъцгеймера. Врождённая форма бокового амиотрофического склероза обусловлена мутацией гена Cu / Zn-супероксиддисмутазы 1. Продукт дефектного гена воздействует на двигательные нейроны и вызывает их апоптоз.

Слайд 36

. Старение (например, путём гормонозависимой инволюции клеток эндометрия и атрезии фолликулов яичников у женщин в менопаузе, ткани простаты и яичек у пожилых мужчин).

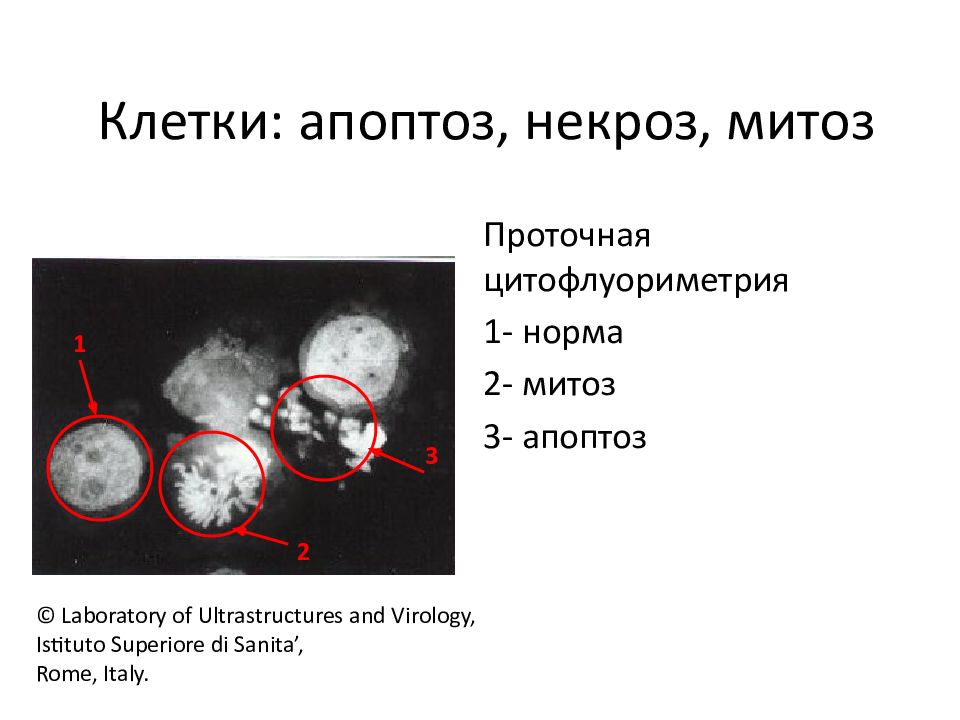

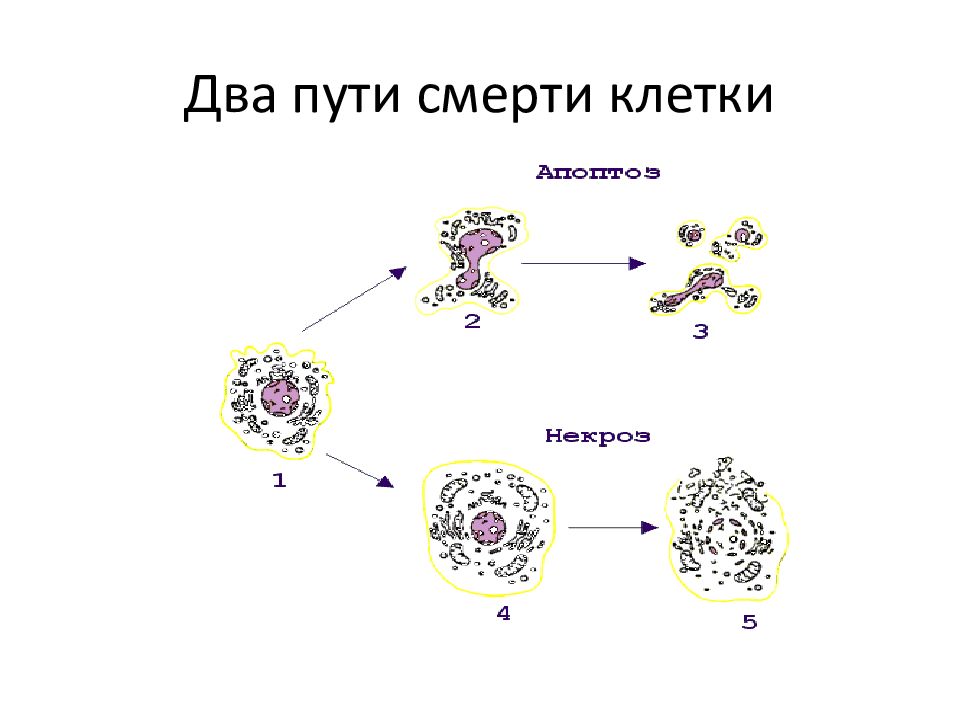

Слайд 37: Клетки: апоптоз, некроз, митоз

Проточная цитофлуориметрия 1- норма 2- митоз 3- апоптоз 2 1 3 © Laboratory of Ultrastructures and Virology, Istituto Superiore di Sanita’, Rome, Italy.

Слайд 38

Апоптоз, как механизм гибели клеток был открыт в ХХ веке. Длительное время считалось, что существует один путь гибели клеток - некроз.

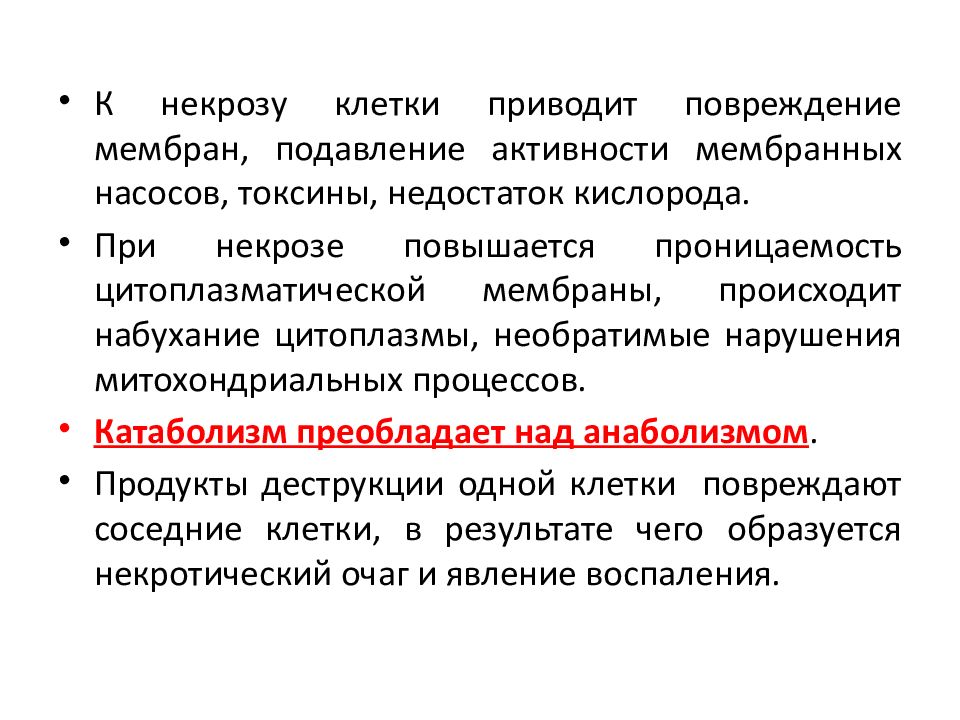

Слайд 41

К некрозу клетки приводит повреждение мембран, подавление активности мембранных насосов, токсины, недостаток кислорода. При некрозе повышается проницаемость цитоплазматической мембраны, происходит набухание цитоплазмы, необратимые нарушения митохондриальных процессов. Катаболизм преобладает над анаболизмом. Продукты деструкции одной клетки повреждают соседние клетки, в результате чего образуется некротический очаг и явление воспаления.

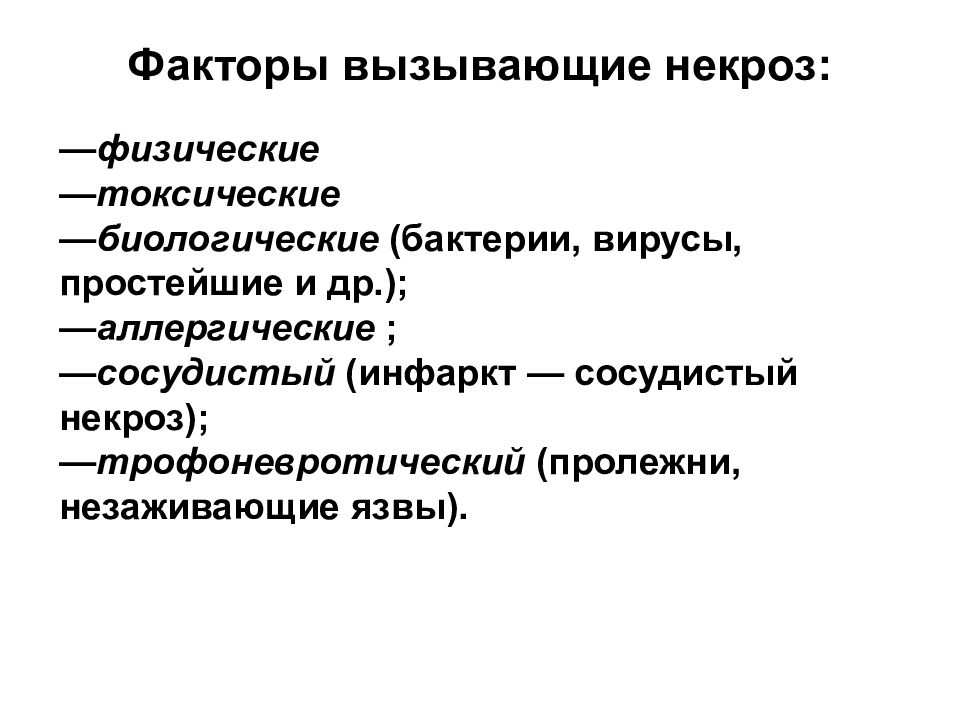

Слайд 42: Факторы вызывающие некроз:

— физические — токсические — биологические (бактерии, вирусы, простейшие и др.); — аллергические ; — сосудистый (инфаркт — сосудистый некроз); — трофоневротический (пролежни, незаживающие язвы).

Слайд 43: Некроз

Электронная микроскопия 1- некроз лимфоцита 2- (для сравнения) апоптоз лимфоцита 1 2 © Нац и ональний медицинский университет имени А.А.Богомольца Научно-исследовательский лабораторный центр www.caspases.com

Слайд 44: Бласттрансформация клетки

Бласттрансформация клетки – превращение в опухолевую клетку, которое происходит в результате бесконечного ее деления. Длительность жизни такой клетки ограничивается смертью организма носителя

Слайд 47: Структурно-функционально-метаболическая компартментация клетки

компартментация обеспечивает пространственное разделение и (или) обособление веществ и процессов в клетке. Ведущую роль в этом процессе играют биологические мембраны: поверхностный раздел между гидрофильной (водной) и гидрофобной (неводной) фазами обеспечивает избирательное размещение ферментных систем.

Слайд 48: Клеточное ядро

Клеточное ядро отделено от цитоплазмы ядерной оболочкой ( кариолеммой ). Кариолемма обеспечивает ядерно-цитоплазматические потоки, необходимые для выполнения ядром его функций. Кариолемма состоит из двух мембран, разделенных околоядерным ( перинуклеарным ) пространством. Кариолемма выполняет организующую функцию – в анафазе митозе хромосомы устанавливают контакты с мембранными пузырьками с последующим образованием ядерной оболочки дочерних клеток. Обмен фосфолипидов во внешней мембране в 4 раза выше, чем во внутренней

Слайд 49: Хроматин (хромосомы)

В ядре сосредоточено 90% ДНК эукариотической клетки – хромосомы При вхождении с митоз хромосома приобретает плотную упаковку – митотическая форма Вне митоза хромосома имеет рыхлую упаковку - интерфазная форма

Слайд 50: Функции хромосом

Хранение генетической информации Использование генетической информации для воспроизводства и поддержания клеточной организации и функций Регуляция транскрипции (считывания) наследственной информации Репликация (удвоение) генетического материала перед началом деления Передача наследственной информации дочерним клеткам в процессе деления.

Слайд 51: Химический состав хромосом

Большая часть хромосом состоит из ДНК и белков ( гистоновые и негистоновые )в соотношении 1:1:0,2 РНК и липиды составляют и 0,10,001 части В малых количествах присутствуют полисахариды, ионы металлов ( Са, Mg и др ).

Слайд 52: Количество ДНК в клетках эукариот

Как правило хромосома состоит из одной двуспиральной молекулы ДНК Закономерное увеличение количества ДНК на клетку: 1.Гигантские политенные хромосомы – многократная репликация ДНК без расхождения биспиралей ( эндоредупликация ) – в слюнных железах насекомых 2. Хромосомы типа «ламповых щеток» - бразуются петли ДНК. Такие хромосомы отличаются высоким уровнем транскрипции

Слайд 53

Полиплоидия –увеличение ДНК, кратное гаплоидному (4с, 8с и.т.д., где с – количество ДНК гаплоидного набора хромосом). У человека встречаются полиплоидные клетки печени, нервной ткани, сердечной мышцы. Амплификация – увеличение количества генов за счет их множественного копирования

Слайд 54: Белки хромосом

Белки хромосом выполняют функции: Защитную Структурную Регуляторную Каталитическую Сервисную Опознавательно -сигнальную

Слайд 55

Гистоновые белки представлены пятью видами – Н1,Н2А, Н2В, Н3,Н4, образуют с ДНК нуклеогистоновый комплекс, который 1.защищает ДНК от повреждения. 2.ограничивает доступ к ДНК для считывания информации Входят в состав инициаторного комплекса перед транскрипцией Участвуют в компактизации хроматина, выполняя структурную функцию

Слайд 56

Негистоновые белки – несколько сотен ядерных белков, которые принимают участие в процессах танскрипции, репарации (восстановления правильной последовательности нуклеотидов), ферменты репликации, инициации транскрипции, белки стабилизаторы, которые удерживают молекулу ДНК в расплетенном виде, обеспечивая транкрипцию,и.пр.

Слайд 57

РНК хромосом представлена продуктами транскрипции ( иРНК, рРНК, тРНК ) которые не успели покинуть хромосому, а также затравочной РНК (РНК – праймер ), с которой начинается процесс репликации ДНК.

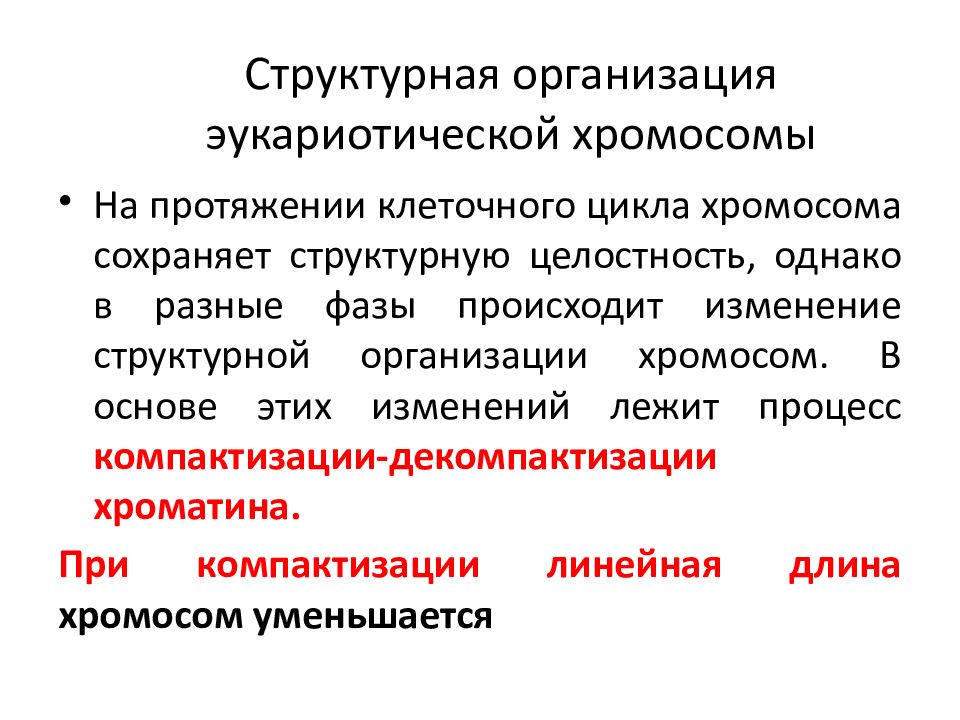

Слайд 58: Структурная организация эукариотической хромосомы

На протяжении клеточного цикла хромосома сохраняет структурную целостность, однако в разные фазы происходит изменение структурной организации хромосом. В основе этих изменений лежит процесс компактизации-декомпактизации хроматина. При компактизации линейная длина хромосом уменьшается

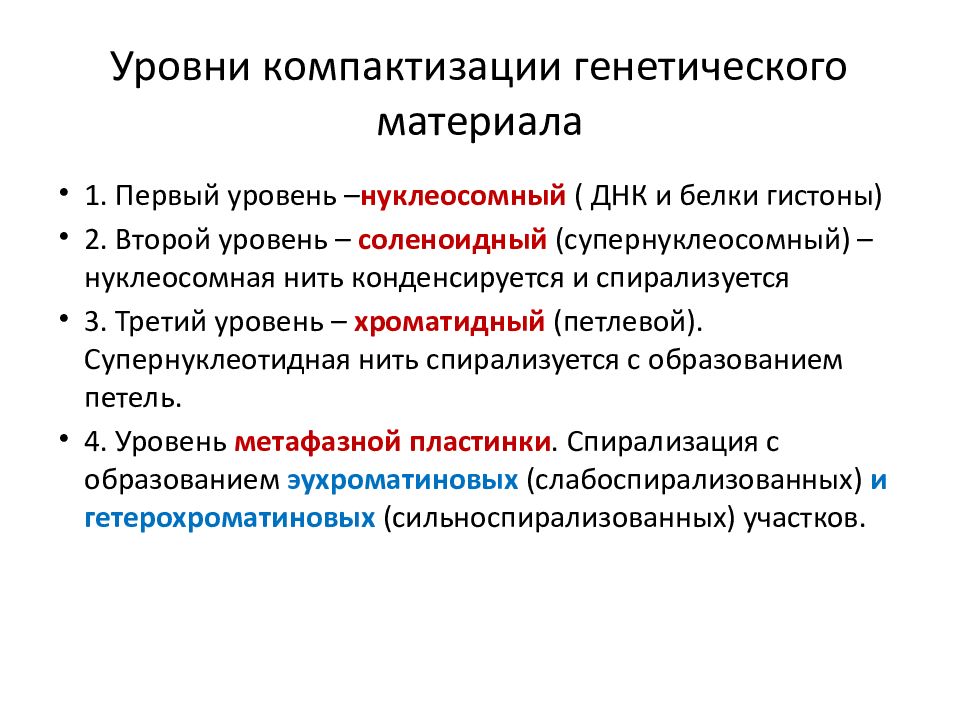

Слайд 59: Уровни компактизации генетического материала

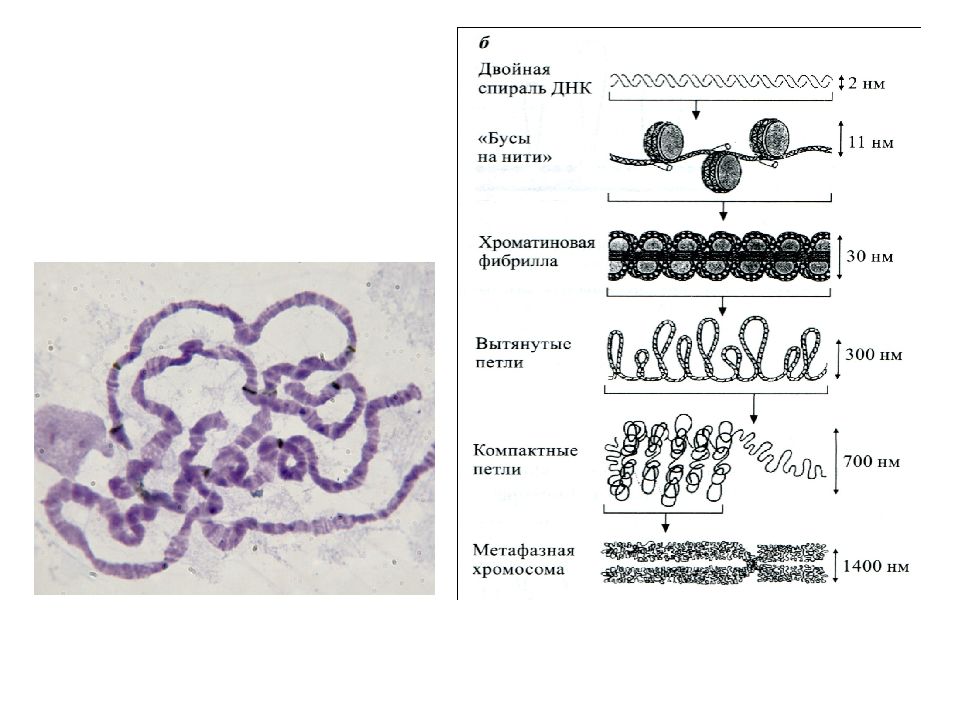

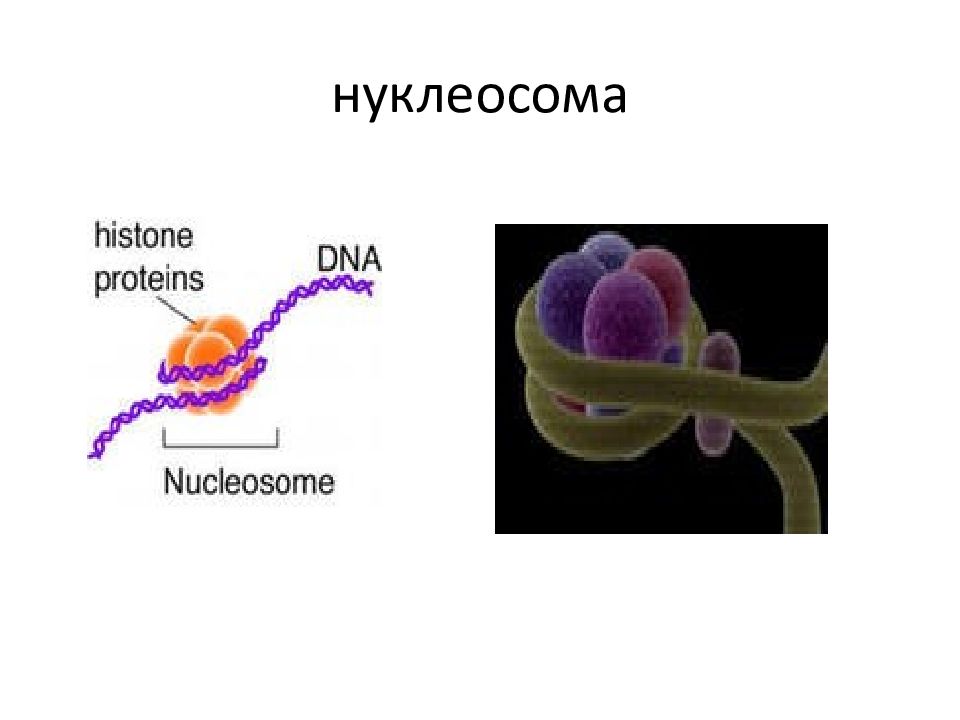

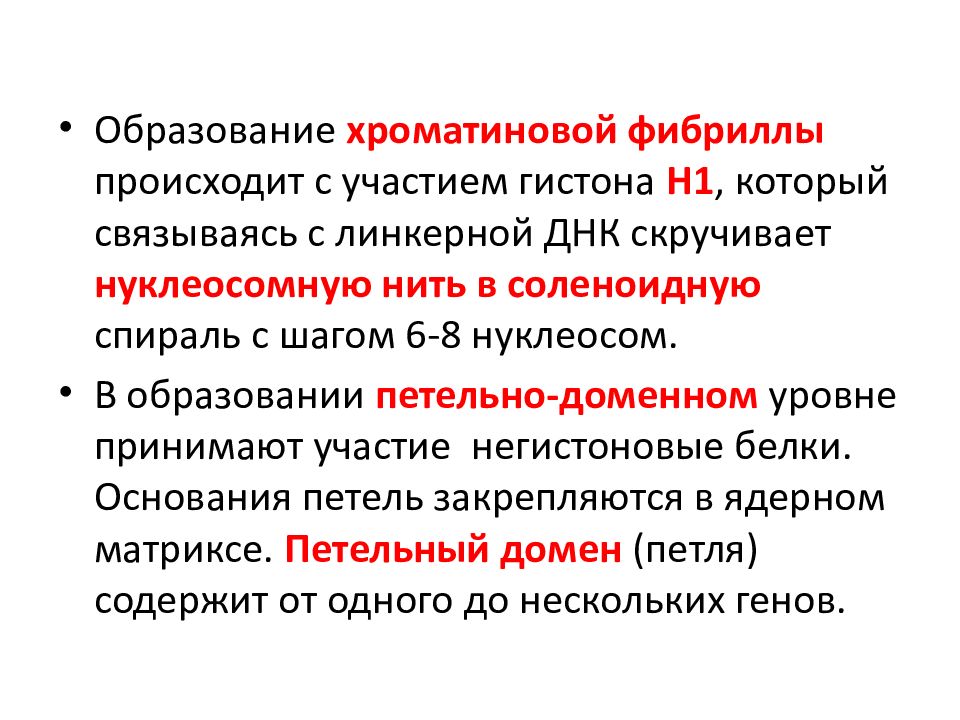

1. Первый уровень – нуклеосомный ( ДНК и белки гистоны) 2. Второй уровень – соленоидный ( супернуклеосомный ) – нуклеосомная нить конденсируется и спирализуется 3. Третий уровень – хроматидный (петлевой). Супернуклеотидная нить спирализуется с образованием петель. 4. Уровень метафазной пластинки. Спирализация с образованием эухроматиновых ( слабоспирализованных ) и гетерохроматиновых ( сильноспирализованных ) участков.

Слайд 61

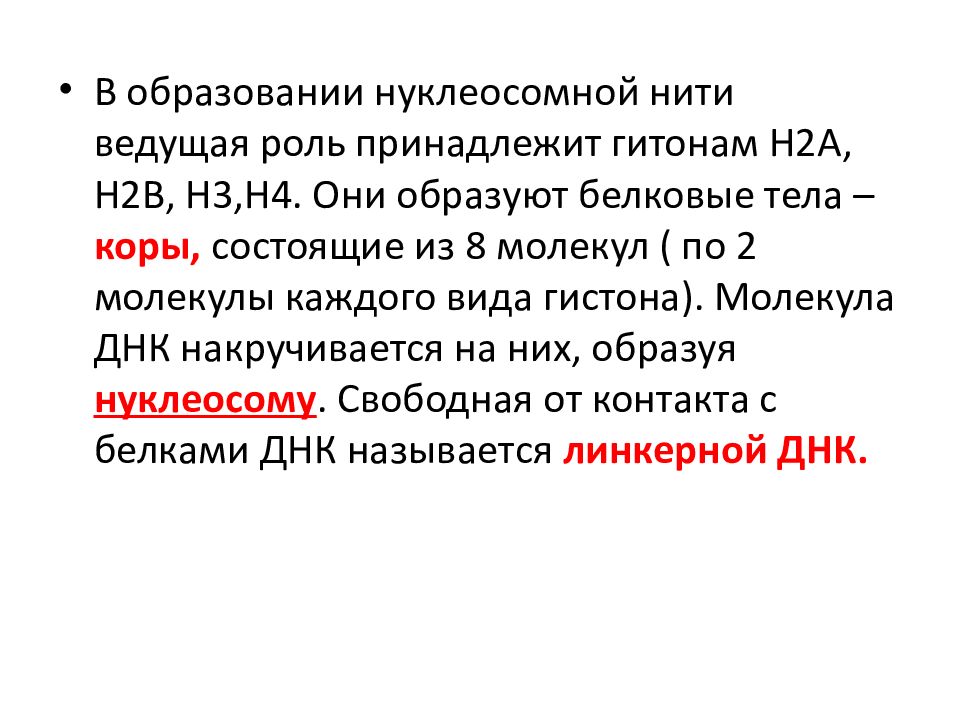

В образовании нуклеосомной нити ведущая роль принадлежит гитонам Н2А, Н2В, Н3,Н4. Они образуют белковые тела – коры, состоящие из 8 молекул ( по 2 молекулы каждого вида гистона). Молекула ДНК накручивается на них, образуя нуклеосому. Свободная от контакта с белками ДНК называется линкерной ДНК.

Слайд 63

Образование хроматиновой фибриллы происходит с участием гистона Н1, который связываясь с линкерной ДНК скручивает нуклеосомную нить в соленоидную спираль с шагом 6-8 нуклеосом. В образовании петельно-доменном уровне принимают участие негистоновые белки. Основания петель закрепляются в ядерном матриксе. Петельный домен (петля) содержит от одного до нескольких генов.

Последний слайд презентации: БИОЛОГИЯ и МЕДИЦИНА

Метафазные хроматиды образуются за счет складывания по длине фибриллы. Эти изменения происходят при вступлении клеток в митоз. Максимальная компактизация достигается в метафазных хромосомах, что обеспечивает оптимальные условия д ля передачи транспорта наследственного материала(хроматид ) в дочерние клетки.