Первый слайд презентации: Частные методики ЛФК

ЛФК при ТРАВМАХ И ЗАБОЛЕВАНИЯХ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Слайд 2

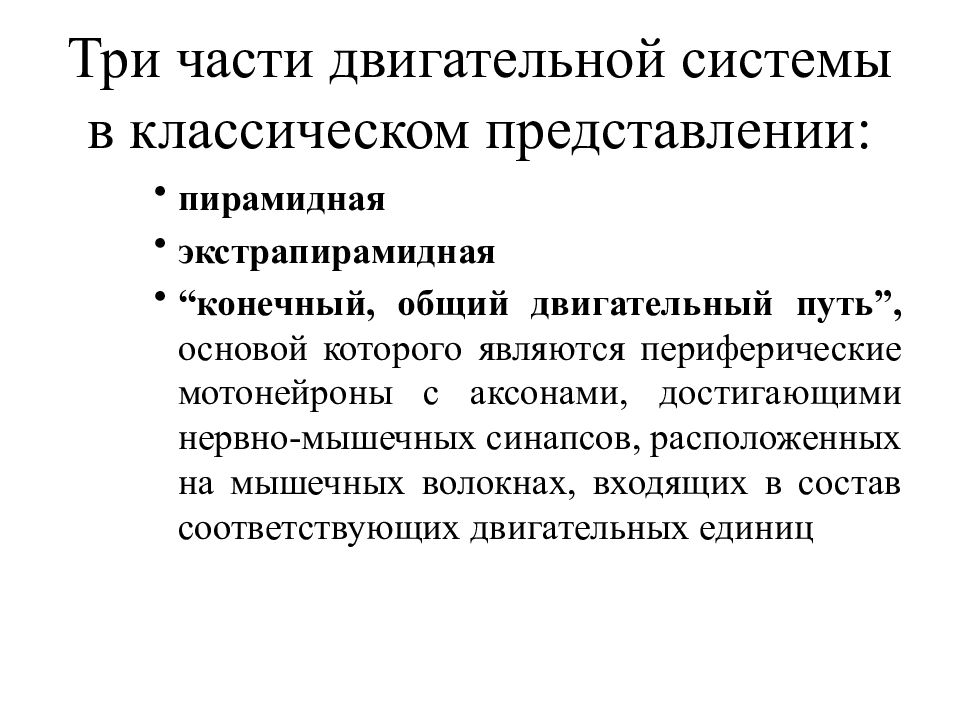

Любой двигательный акт происходит при передаче импульса по нервным волокнам из коры головного мозга к передним рогам спинного мозга и далее к мышцам. При заболеваниях (травмах спинного мозга) нервной системы проведение нервных импульсов затрудняется, и возникает нарушение двигательной функции мышц. Полное выпадение функции мышц называется параличом ( плегией ), а частичное — парезом.

моноплегии (отсутствие движений в одной конечности — руке или ноге), гемиплегии (поражение верхней и нижней конечности одной стороны тела: правосторонняя или левосторонняя гемиплегия), параплегии (нарушение движений в обеих нижних конечностях называется нижней параплегией, в верхних — верхней параплегией) тетраплегия (паралич всех четырех конечностей ). При поражении периферических нервов возникает парез в зоне их иннервации, получивший название соответствующего нер ва (например, парез лицевого нерва, парез лучевого нерва и т.д.).

Слайд 4

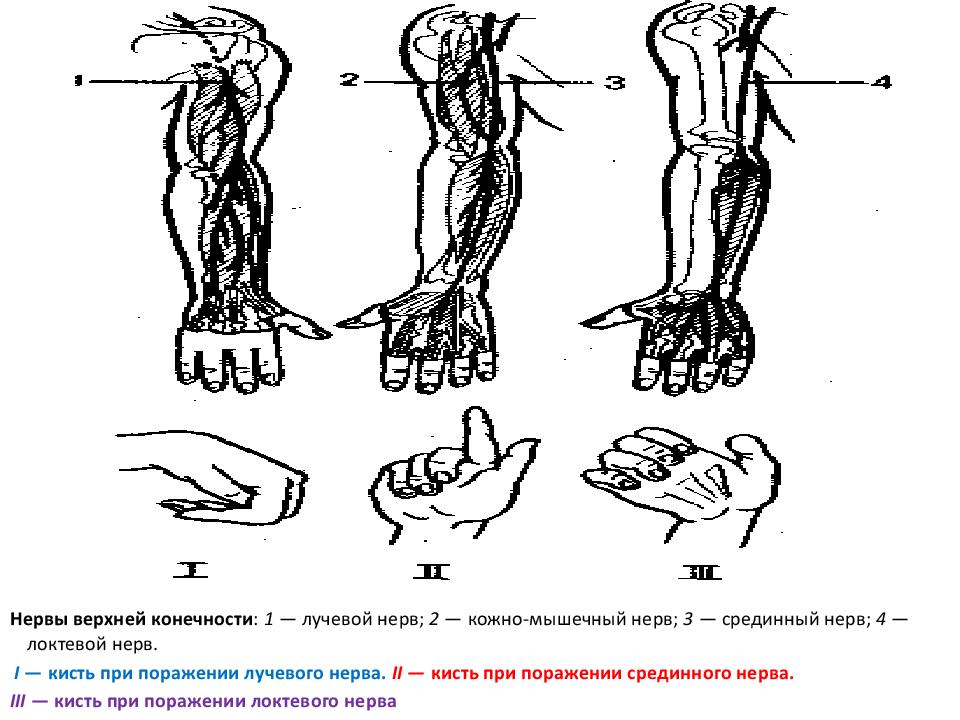

Нервы верхней конечности : 1 — лучевой нерв; 2 — кожно-мышечный нерв; 3 — срединный нерв; 4 — локтевой нерв. I — кисть при поражении лучевого нерва. II — кисть при поражении срединного нерва. III — кисть при поражении локтевого нерва

Слайд 5

Реабилитационный режим должен быть адекватен тяжести заболевания, которая оценивается степенью нарушения приспособительной активности. Учитывается уровень поражения ЦНС и периферической нервной системы. Важны такие факторы, как возможность самостоятельно передвигаться, обслуживать себя.

Слайд 6: ЛФК в неврологии имеет ряд правил

раннее применение ЛФК; использование средств и приемов ЛГ для восстановления временно нарушенных функций или для максимальной компенсации утраченных ; подбор специальных упражнений в сочетании с общеразвивающими, общеукрепляющими упражнениями и массажем; строгая индивидуальность ЛФК в зависимости от диагноза, возраста и пола больного; активное и неуклонное расширение двигательного режима от положения лежа до перехода в положение сидя, стоя и т.д.

Слайд 7

Специальные упражнения условно можно разделить на следующие группы: упражнения, увеличивающие объем движения в суставе и силу мышц; упражнения, направленные на восстановление и улучшение координации движений; антиспастические и противоригидные упражнения; идеомоторные упражнения (посыл мысленного импульса в тренируемую группу мышц); группа упражнений, направленных на восстановление или формирование двигательных навыков (стояние, ходьба, манипуляции с простыми, но важными бытовыми объектами: одеждой, посудой и пр.); пассивные упражнения и упражнения на растягивание соединительнотканных образований, лечение положением и пр.

Слайд 8

Все перечисленные группы упражнений сочетаются в различных комбинациях и зависят от: характера и объема двигательного дефекта, этапа реабилитации, возраста и пола больного.

Для всех травм головного мозга характерно повышение внутричерепного давления. При нарушениях двигательных функций для профилактики контрактур назначают ЛФК (пассивные, затем пассивно-активные движения, лечение положением, упражнения на растягивание мышц и др.), массаж спины и парализованных конечностей (сначала массируют ноги, затем руки, начиная с проксимальных отделов), а также воздействуют на биологически активные точки конечностей.

Слайд 10: Травмы позвоночника и спинного мозга

Клиника течения заболевания зависит от степени поражения спинного мозга и его корешков. Так, при травмах верхне-шейного отдела позвоночника возникает спастический тетрапарез конечностей. При нижнешейной и верхнегрудной локализации (С 6 -Т 4 ) возникает вялый парез рук и спастический парез ног. При грудной локализации — парез ног. При поражении нижне-грудного и поясничного сегментов позвоночника развивается вялый паралич ног.

Слайд 11

Причиной вялых параличей также может быть повреждение спинного мозга при закрытых переломах позвоночника и его ранениях.

Последний слайд презентации: Частные методики ЛФК: методические приемы ЛГ

выполнение идеомоторных упражнений; изометрические напряжения мышц; упражнения в воде; выбор исходных положений, облегчающих мышцам выполнение движений; пассивные и активно-пассивные упражнения; использование различных приспособлений, уменьшающих вес и трение (блоки и петли, гладкие поверхности, упражнения в воде).