Первый слайд презентации: Экология. Экологические факторы

Термин экология был предложен немецким зоологом Геккелем в 1866 г. (от греч. «ойкос» -дом, «логос»-наука).

Слайд 3: Экология

Экология – «наука о о домашнем быте живых организмов», она призвана исследовать « все те запутанные взаимоотношения, которые Дарвин условно обозначил как борьбу за существование». Э. Геккель

Слайд 4: Разделы общей экологии:

Аутэкология (физиологическая экология)- изучает взаимодействие отдельных организмов с окружающей средой и способы адаптации. Демэкология или популяционная экология - изучает структуру и динамику популяций. Синэкология - изучает сообщества живых организмов - биоценозы. Биогеоценология - изучает закономерности функционирования экосистем.

Слайд 5: Частная экология

изучает экологические закономерности в приложении к определенной группе живых организмов, определенным экосистемам или другим областям знаний. Разделы: 1.Экология растений 2.Экология животных 3.Экология микроорганизмов 4.Экология человека - взаимодействие человека со средой. Занимается вопросами сохранения здоровья и генофонда человечества. 5.Социальная экология - изучает взаимодействие общества с окружающей средой. Занимается проблемами охраны природы. 6.Глобальная экология - изучает функционирование биосферы и разрабатывает научную основу рационального использование её ресурсов. 7.Экология сельского хозяйства 8.Промышленная экология.

Слайд 6: Методы экологии растений

Наблюдение Эксперимент (в поле и лаборатории Моделирования Реальные модели (аквариум) Знаковые – условное описание оригинала с помощью знаков и символов. Выделяют математические и концептуальные модели

Слайд 7: Среда обитания

это та часть природы, которая окружает живой организм и с которой он непосредственно взаимодействует.

Слайд 8: местообитание

Местообитание - определенная часть пространства, заселенная видом и обладающая необходимыми абиотическими условиями существования (лес, луг, овраг, болото, каменистые склоны и т.д.)

Слайд 9: Экологические факторы

Это отдельные свойства или элементы среды, воздействующие на организмы

Слайд 11: Абиотические факторы

1.Климатические (температура, свет, влажность)- главные. Климат в основных чертах определяет растительность данной территории. 2.Эдафические (почвенно-грунтовые) - от греческого «эдафон»-почва. 3.Топографичекие (орографические) – факторы рельефа Абиотические факторы Абиотические факторы

Слайд 12: Биотические факторы

Это формы воздействия живых организмов друг на друга Биотические факторы делят на 3 группы: фитогенные зоогенные. микробогенные.

Слайд 13

Основные типы экологических взаимодействий живых организмов Симбиоз Антибиоз Возможность существования организмов друг с другом Невозможность существования организмов мутуализм комменсализм аменсализм нейтрализм прото - кооперация хищничество паразитизм конкуренция ++ ++ +0 -0 00 +- +- -- --! квартиранство нахлебничество сотрапезничество

Слайд 14

Оба вида извлекают пользу из совместного существования и не могут жить самостоятельно. Мутуализм лишайники клубеньковые бактерии Взаимовыгодное сожительство

Слайд 15

Совместное существование выгодно обоим видам, но не обязательно для них. Протокооперация Взаимовыгодное сожительство

Слайд 16

Один из организмов извлекает из взаимоотношения пользу, для другого взаимоотношения нейтральны Комменсализм (нахлебничество) Акула и рыба - прилипала Лев и птицы падальщики Полезно- нейтральное взаимодействие

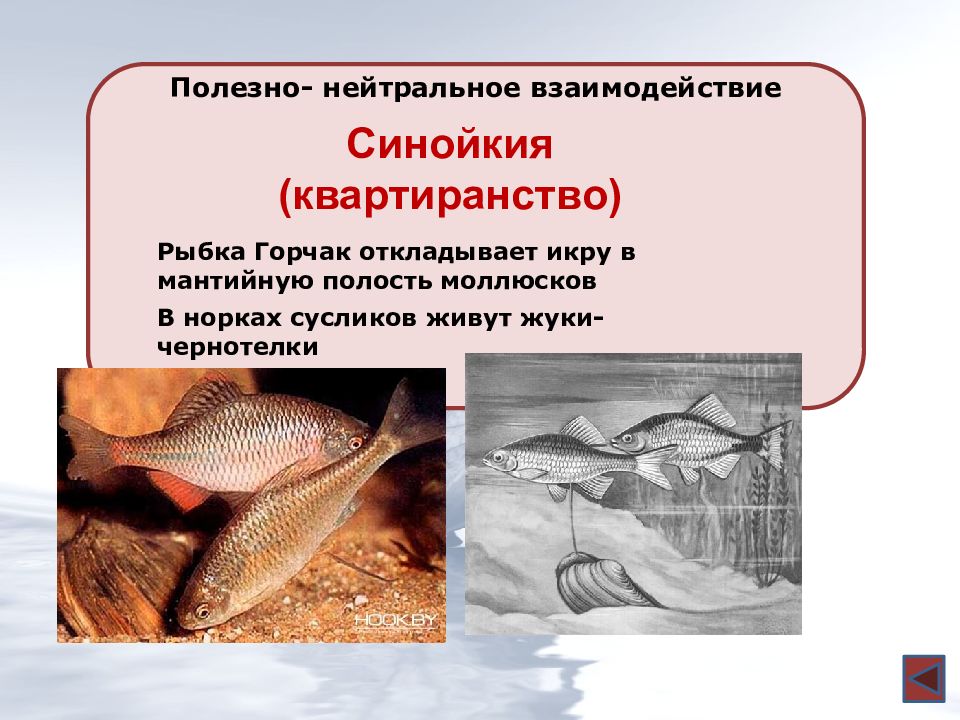

Слайд 17

Синойкия (квартиранство) Полезно- нейтральное взаимодействие Рыбка Горчак откладывает икру в мантийную полость моллюсков В норках сусликов живут жуки-чернотелки

Слайд 18

Нейтрализм организмы не влияют друг на друга, т.к. имеют различающиеся экологические ниши. заяц крот

Слайд 19: Нейтрально-вредные взаимодействие аменсализм

Деревья затеняют траву, трава же на деревья не влияет

Слайд 20

Представители одного вида (хищник) ловят и поедают представителей другого вида (жертву) Хищничество Полезно- вредные взаимодействия

Слайд 21

Один организм (паразит) использует другого (хозяина) в качестве источника питания и среды обитания. Паразитизм Аскарида – круглый червь, паразитирующий в кишечнике позвоночных животных и человека. Полезно- вредные взаимодействия Гриб трутовик

Слайд 23: Антибиоз – невозможность сожительства организмом

На одном субстрате не могут одновременно расти и бактерии и грибы Антибиотики –вещества, угнетающие жизнедеятельность других живых организмов. Антибиотики выделяют бактерии, грибы, некоторые растения. Фитонциды – вещества, выделяемые растениями, губительно действующие на бактерии, грибы, простейших, гельминтов (лук, чеснок, хвойные) плесень Колонии бактерий

Слайд 24: Антропогенные факторы - это совокупность влияний деятельности человека на окружающую среду

Слайд 25: Г. Вальтер предложил делить факторы на первичные и комплексные

Первичные: тепло, вода, свет, химический состав, механические факторы Комплексные: климатические, орографические, эдафические, биотические.

Слайд 26: По характеру действия:

Прямодейстующие – непосредственно влияют на обмен веществ и развитие организмов (температура, влажность, выедание животными) Косвенно действующие – влияют через изменение других факторов ( рельеф, удаленность от океана, материнская горная порода). Например: рельеф перераспределяет температуру и влагу

Слайд 27: А.М. Гродзинский (1991г)

факторы-ресурсы – потребляются организмами в ходе жизнедеятельности (свет, вода, физическое пространство, элементы минерального питания). За них идет конкуренция факторы–условия – температура, рН, соленость, загрязненность, скорость течения воды. Они влияют на конкурентоспособность за ресурсы

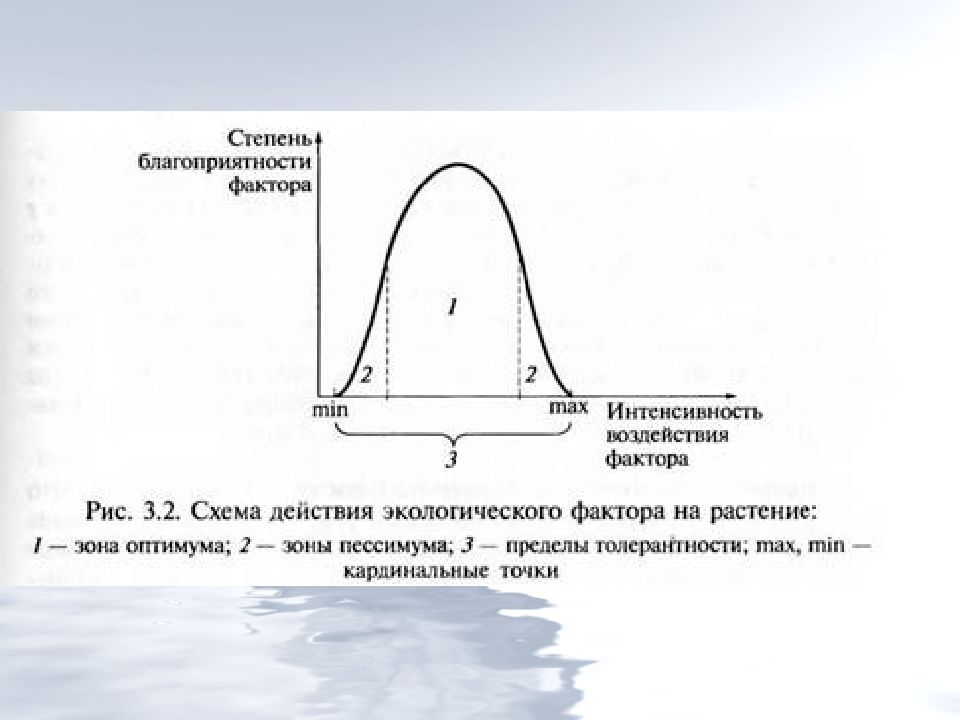

Слайд 29: Закон оптимума

Степень влияния фактора зависит от его силы. Каждый фактор имеет определенные пределы положительного влияния на организм. Как недостаток, так и избыток фактора отрицательно сказывается на жизнедеятельности организма. График влияния силы фактора на интенсивность жизнедеятельности имеет форму параболы.

Слайд 30: Закон оптимума

Оптимум – наиболее благоприятное существование организма. Пессимум – существование организма возможно, но характеризуется низкой жизнедеятельностью. Пределы выносливости – минимальные и максимальные значения фактора, при которых возможна жизнедеятельность. За их пределами существование невозможно. зона угнетения зона угнетения гибель гибель

Слайд 31: Максимальное и минимальное переносимые значения фактора называются критическими точками (пределами выносливости). Диапазон между критическими точками называют экологической валентностью или экологическим потенциалом

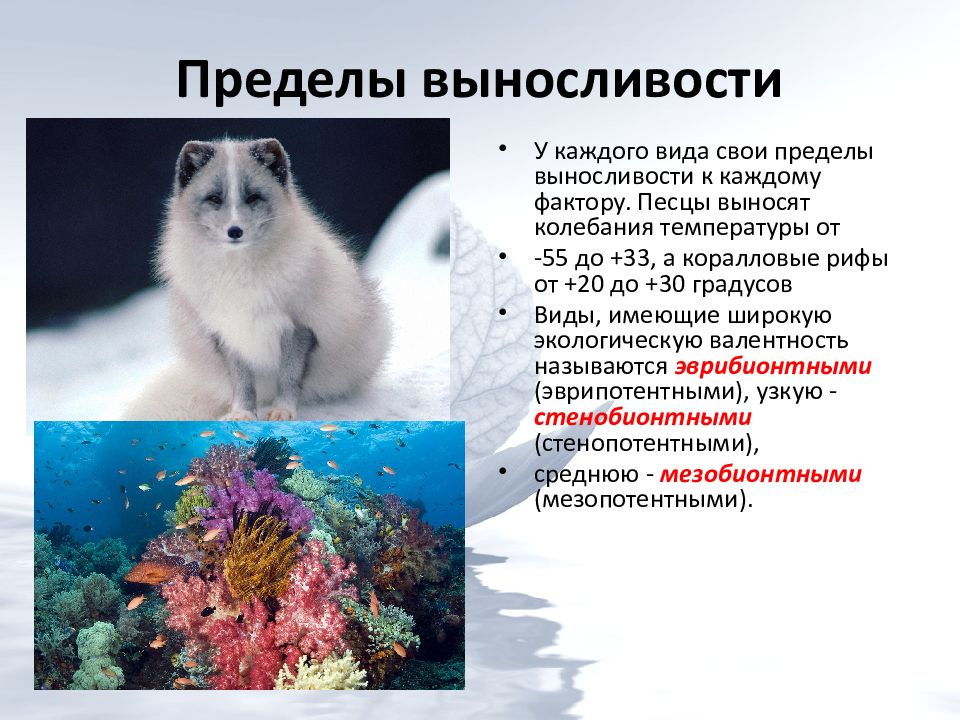

Слайд 33: Пределы выносливости

У каждого вида свои пределы выносливости к каждому фактору. Песцы выносят колебания температуры от -55 до +33, а коралловые рифы от +20 до +30 градусов Виды, имеющие широкую экологическую валентность называются эврибионтными (эврипотентными), узкую - стенобионтными (стенопотентными), среднюю - мезобионтными (мезопотентными).

Слайд 34: Экологическая толерантность

Tolerantia – (лат.) – терпение - способность выдерживать изменения условий обитания стенобионты эврибионты

Слайд 35: Правило селективного действия

Воздействие фактора зависит от состояния организма. Ослабленные, угнетенные особи сильнее страдают от неблагоприятных условий Воздействие фактора зависит от стадии онтогенеза: в старческом возрасте и на ранних этапах онтогенеза организм более чувствителен. Ю. Одум (1986г): « взрослый кипарис может расти и с постоянно погруженными в воду корнями и на сухом холме, но для развития проростков необходима влажная, но незаливаемая почва»

Слайд 36

По-разному факторы действуют на разные функции организма. Оптимум для одних процессов (дыхания)не является оптимумом для других (фотосинтез). Выносливость зависит от пола. Мужские особи больше страдают при неблагоприятных условиях, больше элиминируются, но у них чаще появляются мутации, в том числе перспективные для адаптации к новым условиям.

Слайд 37

Условия, близкие к критическим точкам называются эстремальными Для растений важна дозировка экстремального проявления фактора: сила, продолжительность, повторяемость воздействия. Кратковременные и редкие морозы и засухи обычно не ограничивают распространения вида в данном районе. Сильные и продолжительные морозы приводят к необратимым повреждениям тканей

Слайд 38

В экологии принято выделять 2 типа оптимумов: Аутэкологический (физиологический) Синэкологический (фитоценотический или фактический)

Слайд 39: Аутэкологический оптимум

- условия, которые вид потенциально может занять при отсутствии конкуренции с другими видами Соответствует оптимальным значениям абиотических факторов, при которых наблюдается наилучший рост растения Можно выявить в одновидовых группировках (посевы)

Слайд 40: Синэкологический оптимум

- условия среды, в которых вид играет наибольшую роль в естественном растительном покрове, наиболее конкурентоспособен Формируется под влиянием всего комплекса взаимодействий в фитоценозе Выявляется в естественных сообществах Является непостоянным, т.к. меняются сообщества Синэкологический оптимум обычно уже аутэкологического

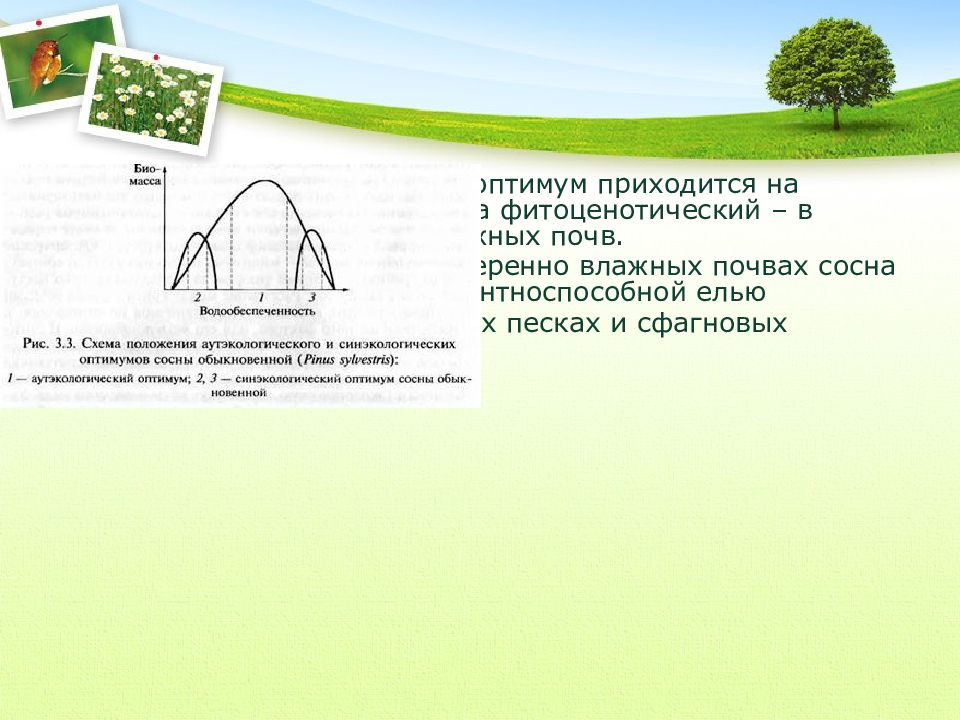

Слайд 41

У сосны аутэкологический оптимум приходится на умеренно влажные почвы, а фитоценотический – в области сухих и очень влажных почв. В европейской части на умеренно влажных почвах сосна вытесняется более конкурентноспособной елью Сосна господствует на сухих песках и сфагновых болотах.

Слайд 43: Правило экологической индивидуальности видов ( Л. Г. Раменский (1924) :

К действию каждого фактора виды приспосабливаются относительно независимым путем. Виды выносливые к температуре (эвритермные), могут не переносить колебания давления. Набор экологических валентностей по отношению к разным факторам среды составляют экологический спектр вида. Это создает экологическое разнообразие видов.

Слайд 44

виды экологически индивидуальны!!! Генетическое разнообразие организмов обусловливает то, что нет двух видов, идентичных по адаптивным возможностям. Каждая особь эколого-генетически индивидуальна, и поэтому возможности реагирования на факторы среды и возможности адаптации к ним различны и у всех видов, и у всех особей.

Слайд 45: Элогическая ниша

Это весь комплекс условий, необходимый для существования вида, включая биоценотические связи, способ питания, время активности и т.д. Это функция вида в экосистеме

Слайд 46: Закон конкурентного исключения

В 1932 году Г.Ф.Гаузе предложил принцип исключения: два вида не могут существовать в одной и той же местности, если их экологические потребности идентичны. Иными словами, два вида не могут занимать одну экологическую нишу!!!

Слайд 47: 3.Взаимодействие факторов

1909г. Немецкий агрохимик и физиолог А. Митчерлих установил закон эффективности факторов (закон физиологических взаимодействий) оптимум для каждого фактора не является постоянной величиной, а зависит от других факторов. Один и тот же фактор в разных сочетаниях окажет разное экологическое воздействие и, наоборот, один и тот же экологический эффект можно достигнуть разными путями (увядание растений можно приостановить как путем увеличения количества влаги, так и понижением температуры). 1918г. Б.Бауле назвал эту закономерность законом совокупного действия

Слайд 48: 3.Взаимодействие факторов

Факторы могут частично взаимозамещать друг друга, но не до бесконечности. Крайний дефицит тепла в полярных пустынях нельзя восполнить ни круглосуточной освещенностью, ни обилием влаги. При экстремальных значениях одного из факторов диапазон устойчивости к другим сокращается. При экстремальной t организм выживает в более узком диапазоне влажности, чем при оптимальной. Часто имеет значение последействие факторов. Жизнь побегов текущего года зависит от условий предыдущих сезонов, когда закладывались почки, формировались защитные структуры, образовывались семена При изменении одних факторов меняется относительное влияние других!!!

Слайд 49

Знание закономерностей взаимодействия факторов очень важно в сельском хозяйстве, т.к. дает возможность создать оптимальные условия для выращиваемых растений и животных

Слайд 50: 4.Закон оганичивающего фактора

Самое значительное влияние на организмы оказывает тот фактор, который в данном комплексе условий больше всего отклоняется от оптимума. Если хотя бы один фактор выходит за пределы критических точек, то, несмотря на оптимальное сочетание других факторов существования организма становится невозможным!!! Такие факторы называются ограничивающими (лимитирующими). Ограничивающие факторы определяют географический ареал вида. Роль ограничивающих могут играть любые факторы (абиотические или биотические)

Слайд 51

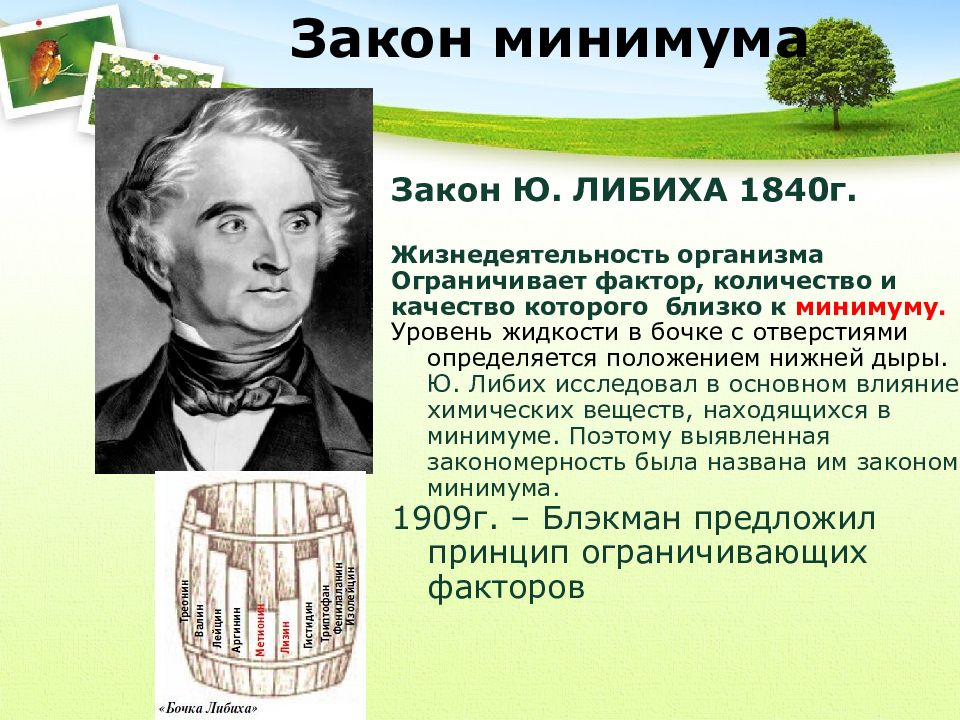

Закон Ю. ЛИБИХА 1840г. Жизнедеятельность организма Ограничивает фактор, количество и качество которого близко к минимуму. Уровень жидкости в бочке с отверстиями определяется положением нижней дыры. Ю. Либих исследовал в основном влияние химических веществ, находящихся в минимуме. Поэтому выявленная закономерность была названа им законом минимума. 1909г. – Блэкман предложил принцип ограничивающих факторов Закон минимума

Слайд 52: Жизненные формы

- это морфологический тип приспособления животного или растения к основным факторам местообитания к определенному образу жизни. Термин «жизненная форма» был впервые употреблен в 1884 датским ботаником Е.Вармингом, который понимал под этим «форму, в которой вегетативное тело растения находится в гармонии с внешней средой в течение всей жизни, от колыбели до гроба, от семени до отмирания»

Слайд 53: Классификация И.Г.Серебрякова

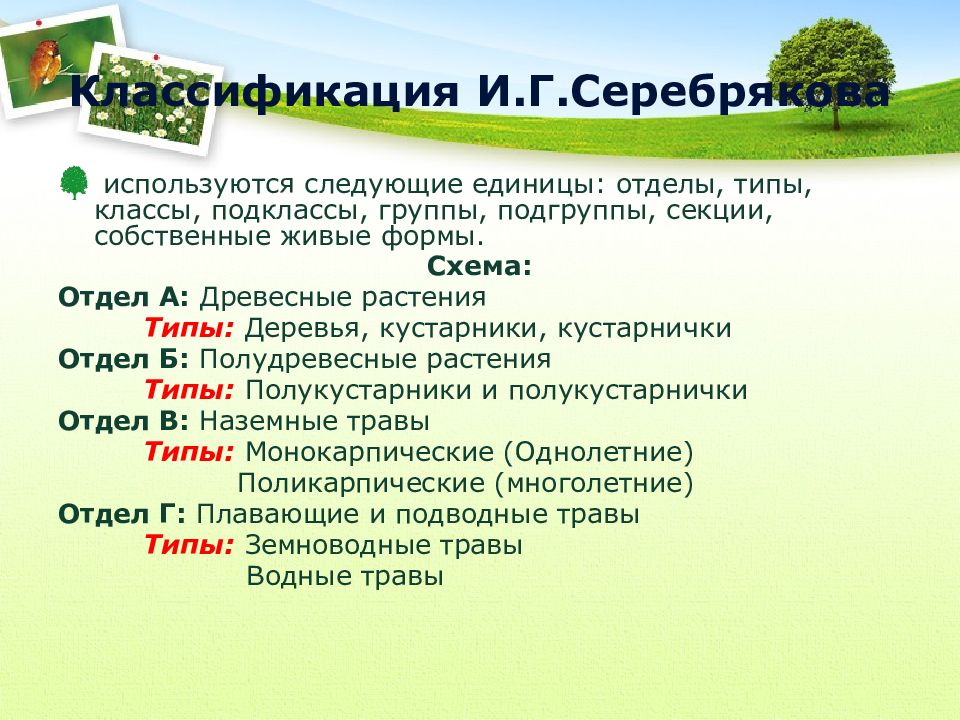

используются следующие единицы: отделы, типы, классы, подклассы, группы, подгруппы, секции, собственные живые формы. Схема: Отдел А: Древесные растения Типы: Деревья, кустарники, кустарнички Отдел Б: Полудревесные растения Типы: Полукустарники и полукустарнички Отдел В: Наземные травы Типы: Монокарпические (Однолетние) Поликарпические (многолетние) Отдел Г: Плавающие и подводные травы Типы: Земноводные травы Водные травы

Последний слайд презентации: Экология. Экологические факторы

Особи одного вида в разных условиях могут образовывать разные жизненные формы. Например, липа сердцелистная в пределах ареала встречается в виде одноствольного дерева, многоствольного дерева (дерево- куст), в виде куртины и кустовидного стланика