Слайд 2

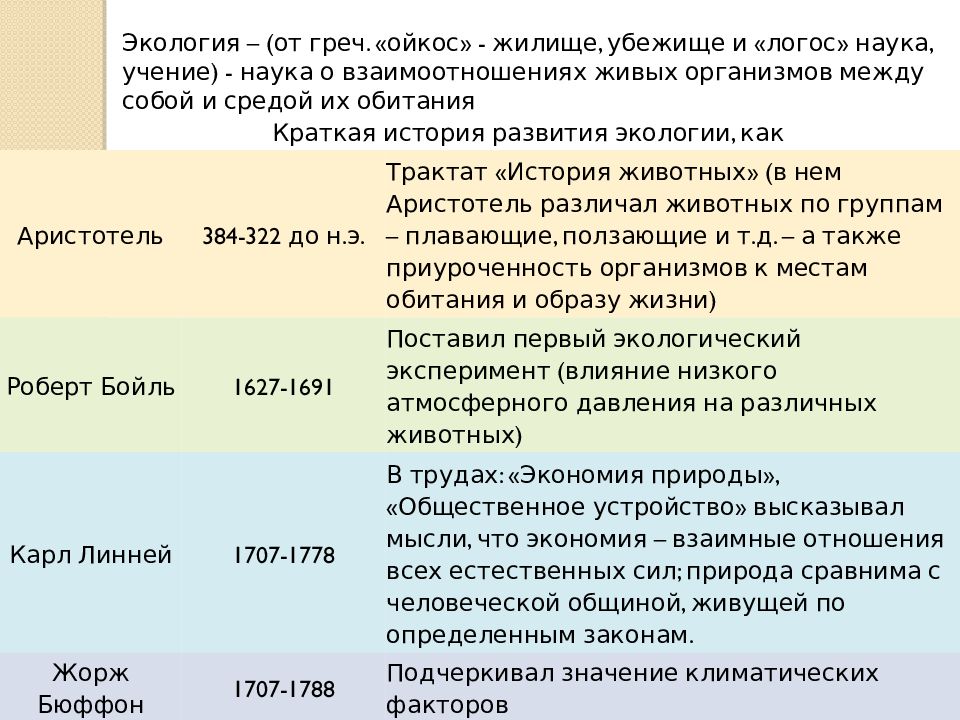

Экология – (от греч. « ойкос » - жилище, убежище и «логос» наука, учение) - наука о взаимоотношениях живых организмов между собой и средой их обитания Сам термин "экология" был предложен в 1866 году Геккелем

Слайд 3: ЧТО ТАКОЕ ЭКОЛОГИЯ?

Изначально экология зарождалась, как раздел биологии, изучающий взаимоотношения организмов со средой их обитания. Первые экологические исследования, можно отнести к работам Аристотеля - отца зоологии, который описал более 500 видов животных, указав в том числе и на характер их мест обитания. Сам термин "экология" был предложен в 1866 году Геккелем, который, как известно, происходит от греческих корней « ойкос » - «дом, жилище, обиталище» и «логос» - «наука». То есть это наука о взаимоотношениях организмов со средой обитания.

Первые экологические исследования, можно отнести к работам Аристотеля 384-322 до н.э. - отца зоологии, который описал более 500 видов животных, указал на характер их мест обитания. различал животных по группам – плавающие, ползающие и т.д. Аристотель отец зоологии, описал 500 видов Трактат «История животных» (в нем Аристотель– а также приуроченность организмов к местам обитания и образу жизни) Роберт Бойль 1627-1691 Поставил первый экологический эксперимент (влияние низкого атмосферного давления на различных животных) Карл Линней 1707-1778 В трудах: «Экономия природы», «Общественное устройство» высказывал мысли, что экономия – взаимные отношения всех естественных сил; природа сравнима с человеческой общиной, живущей по определенным законам.

Слайд 5: Из истории экологии

Жорж Бюффон 1707-1788 Подчеркивал значение климатических факторов Лавуазье 1743-1794 Стоял у истоков представлений о круговороте веществ в природе, выделил три группы организмов (продуценты, консументы, редуценты ) Ж. Б. Ламарк 1744-1829 Считал важнейшей причиной приспособительных изменений организмов - влияние внешних условий среды.

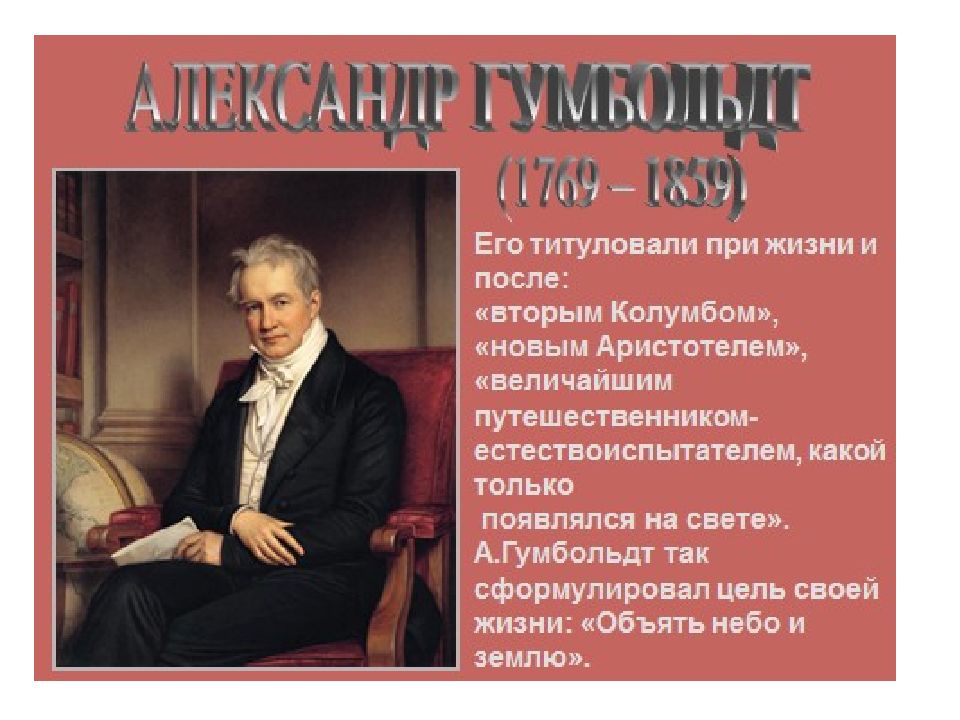

Слайд 7: Гумбольд 1769-1859

Сформулировал представление о жизненных формах растений и выявил широтную и высотную зональность в распределении растений и животных, его труды (1807) положили начало развитию нового направления в науке – биогеографии. — немецкий учёный- энциклопедист, физик, метеоролог, географ, ботаник, зоолог и путешественник, младший брат учёного Вильгельма фон Гумбольдта. Научные интересы Гумбольдта были необычайно разнообразны. Своей основной задачей он считал « постижение природы как целого и сбор свидетельств о взаимодействии природных сил» ; за широту научных интересов современники прозвали его Аристотелем XIX века. Исходя из общих принципов и применяя сравнительный метод, он создал такие научные дисциплины как физическая география, ландшафтоведение, экологическая география растений. Благодаря исследованиям Гумбольдта были заложены научные основы геомагнетизма. Уделял большое внимание изучению климата, разработал метод изотерм, составил карту их распределения и фактически дал обоснование климатологии как науки. Подробно описал континентальный и приморский климат, установил природу их различий. Член Берлинской (1800), Прусской и Баварской академий наук. Почётный член Петербургской академии наук (1818).

Слайд 8

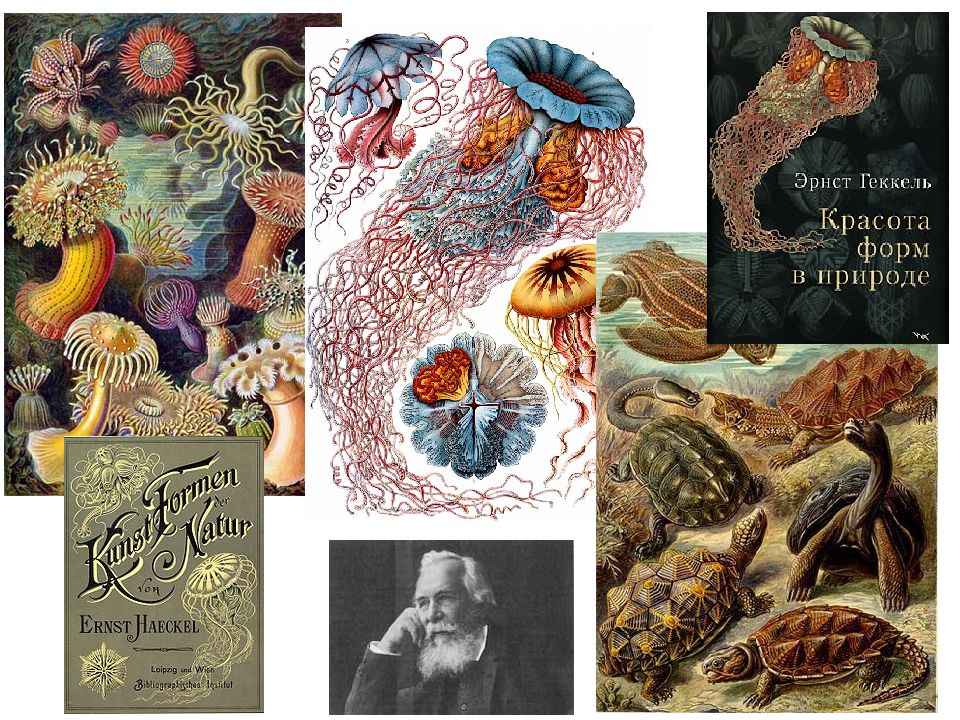

Карл Рулье 1814-1859 Подчеркивал важность в изучении эволюции животных организмов зависимости от изменений среды. Чарлз Дарвин 1809-1882 Выделил «борьбу за существование» как центральную проблему экологии. Эрнст Геккель 1834-1919 В 1866 году предложил термин «экология», дал определение экологии, как науки о взаимоотношениях живых организмов между собой и средой их обитания. Происходит от греческих корней « ойкос » - «дом, жилище, обиталище» и «логос» - «наука».

Слайд 9: Эрнст Геккель

ЭРНСТ ГЕНРИХ ГЕККЕЛЬ ( Haeckel, Ernst Heinrich ) (1834–1919) Общая морфология организмов (1866) Естественная история миротворения (1868) 1866 г. «Экология - общая наука об отношениях организмов к окружающей среде, куда относятся все условия их существования» автор термина «Экология»

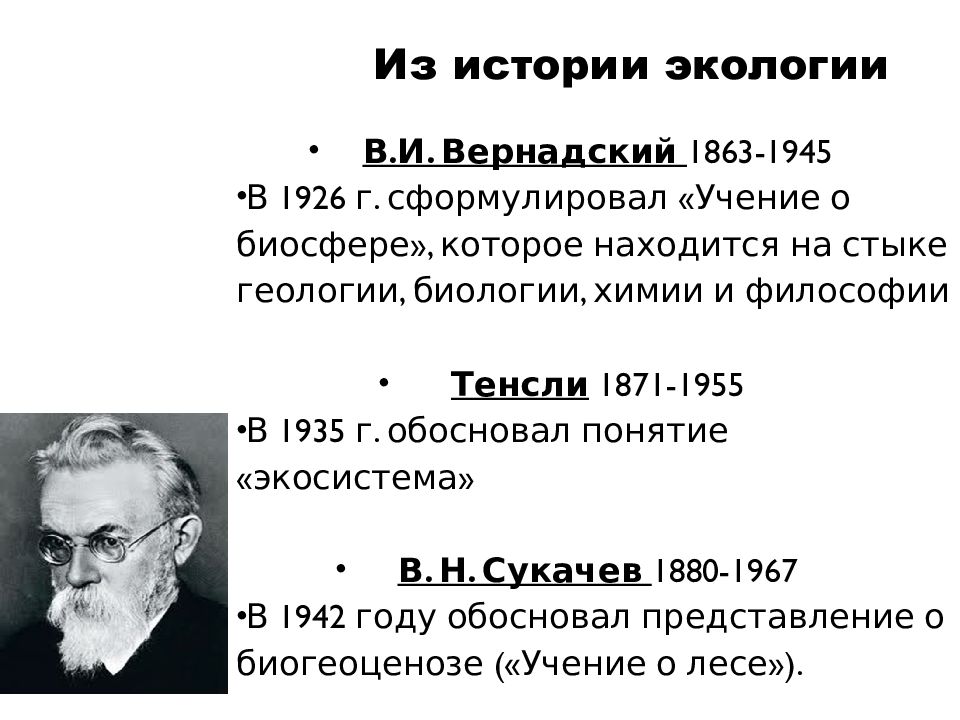

Слайд 12: Из истории экологии

В.И. Вернадский 1863-1945 В 1926 г. сформулировал «Учение о биосфере», которое находится на стыке геологии, биологии, химии и философии Тенсли 1871-1955 В 1935 г. обосновал понятие «экосистема» В. Н. Сукачев 1880-1967 В 1942 году обосновал представление о биогеоценозе («Учение о лесе»).

Слайд 13

Экология – (от греч. « ойкос » - жилище, убежище и «логос» наука, учение) - наука о взаимоотношениях живых организмов между собой и средой их обитания Краткая история развития экологии, как науки Аристотель 384-322 до н.э. Трактат «История животных» (в нем Аристотель различал животных по группам – плавающие, ползающие и т.д. – а также приуроченность организмов к местам обитания и образу жизни) Роберт Бойль 1627-1691 Поставил первый экологический эксперимент (влияние низкого атмосферного давления на различных животных) Карл Линней 1707-1778 В трудах: «Экономия природы», «Общественное устройство» высказывал мысли, что экономия – взаимные отношения всех естественных сил; природа сравнима с человеческой общиной, живущей по определенным законам. Жорж Бюффон 1707-1788 Подчеркивал значение климатических факторов Лавуазье 1743-1794 Стоял у истоков представлений о круговороте веществ в природе, выделил три группы организмов (продуценты, консументы, редуценты )

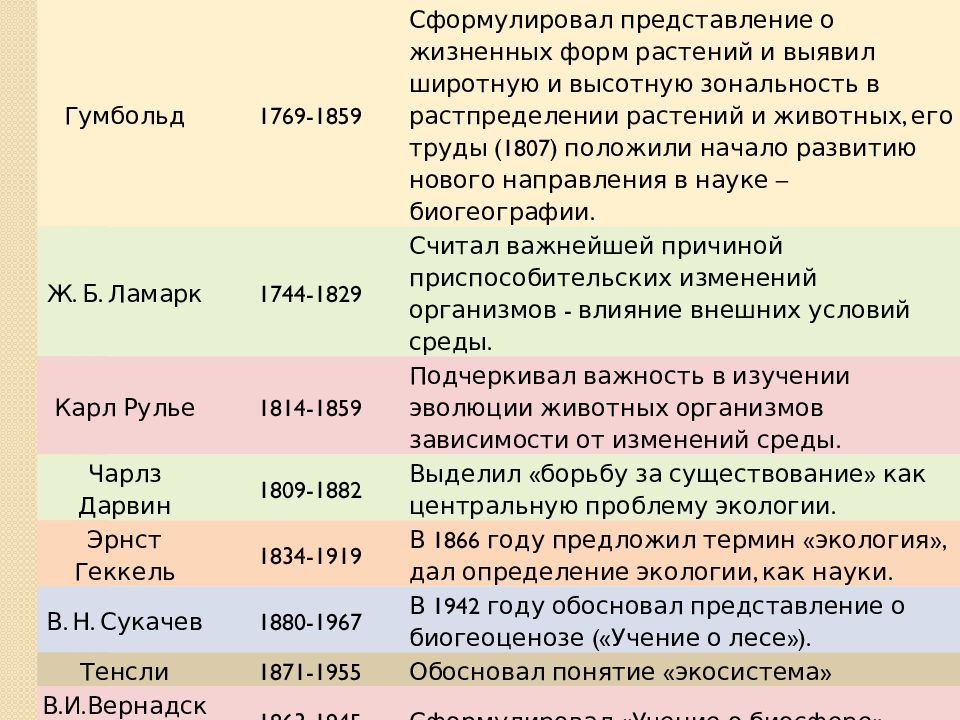

Слайд 14

Гумбольд 1769-1859 Сформулировал представление о жизненных форм растений и выявил широтную и высотную зональность в растпределении растений и животных, его труды (1807) положили начало развитию нового направления в науке – биогеографии. Ж. Б. Ламарк 1744-1829 Считал важнейшей причиной приспособительских изменений организмов - влияние внешних условий среды. Карл Рулье 1814-1859 Подчеркивал важность в изучении эволюции животных организмов зависимости от изменений среды. Чарлз Дарвин 1809-1882 Выделил «борьбу за существование» как центральную проблему экологии. Эрнст Геккель 1834-1919 В 1866 году предложил термин «экология», дал определение экологии, как науки. В. Н. Сукачев 1880-1967 В 1942 году обосновал представление о биогеоценозе («Учение о лесе»). Тенсли 1871-1955 Обосновал понятие «экосистема» В.И.Вернадский 1863-1945 Сформулировал «Учение о биосфере»

Слайд 15: Конец XX века

Катастрофический рост численности населения Технологический взрыв. Приоритет технического развития в ущерб гармонии с природой и совершенствованию культуры. Иллюзия независимости от природы и все большая зависимость не деле (нехватка ресурсов). Окончательное осознание ограниченности ресурсов (не только учеными, но и политиками) Проблема охраны природы Результат: экология перестает быть только академической наукой, становится теоретической базой природопользования Экология становится модной Размывание термина «Экология» Осознание необходимости перестройки экономики в соответствии с экологическими законами

Слайд 16: Размывание смысла термина «экология»

Сейчас используется в смыслах: академическая наука (исходный смысл) состояние, тип окружающей среды (экология города) охрана природы (министерство экологии, Гринпис) степень загрязнения окружающей среды (экологически чистый) выражение гармонии («экологическое мышление», экология = хорошо)

Слайд 17

У древнегреческого философа Зенона была такая теория. Представим круг. В нем находится то, что мы знаем. За пределами – неизвестное. При развитии круг расширяется. И чем больше площадь круга, тем больше неизвестного вокруг. В итоге чем больше мы знаем, тем больше мы не знаем. Развитию нет конца в отношении чего бы то ни было. Круги Зенона (346/336/333-264/262 до н. э.) древнегреческий философ

Слайд 18: Определение экологии

Биологизированная наука Социальные проблемы, охрана природы – другое ЭКОЛОГИЯ – наука, изучающая взаимоотношения живых организмов между собой и с окружающей их природной средой, а также организацию и функционирование надорганизменных систем различного уровня (популяция, биоценоз, экосистема, биосфера)

Слайд 19

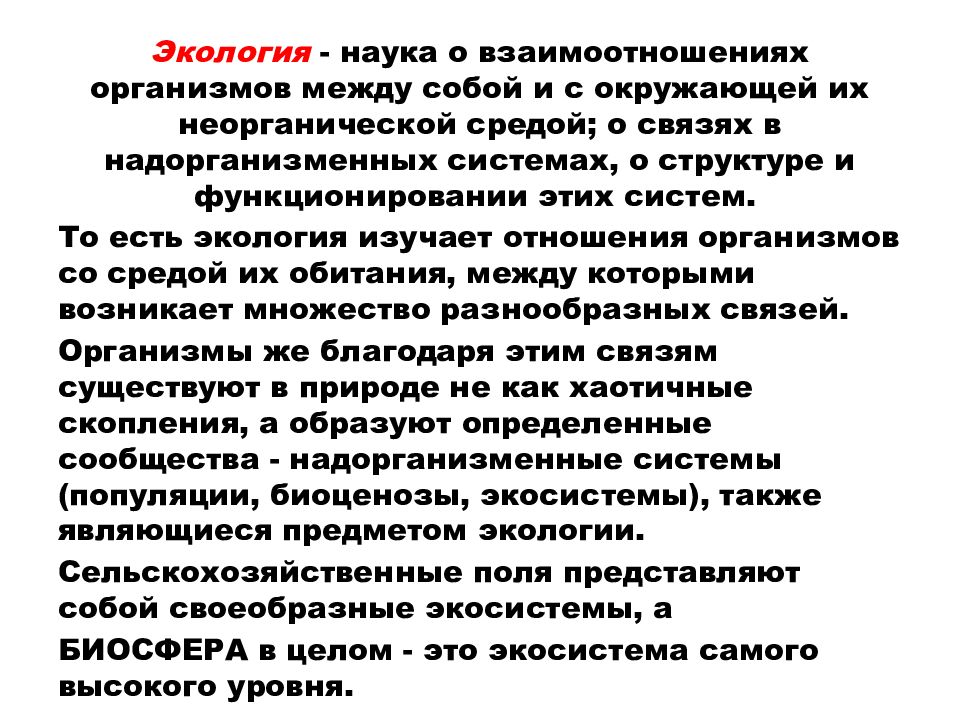

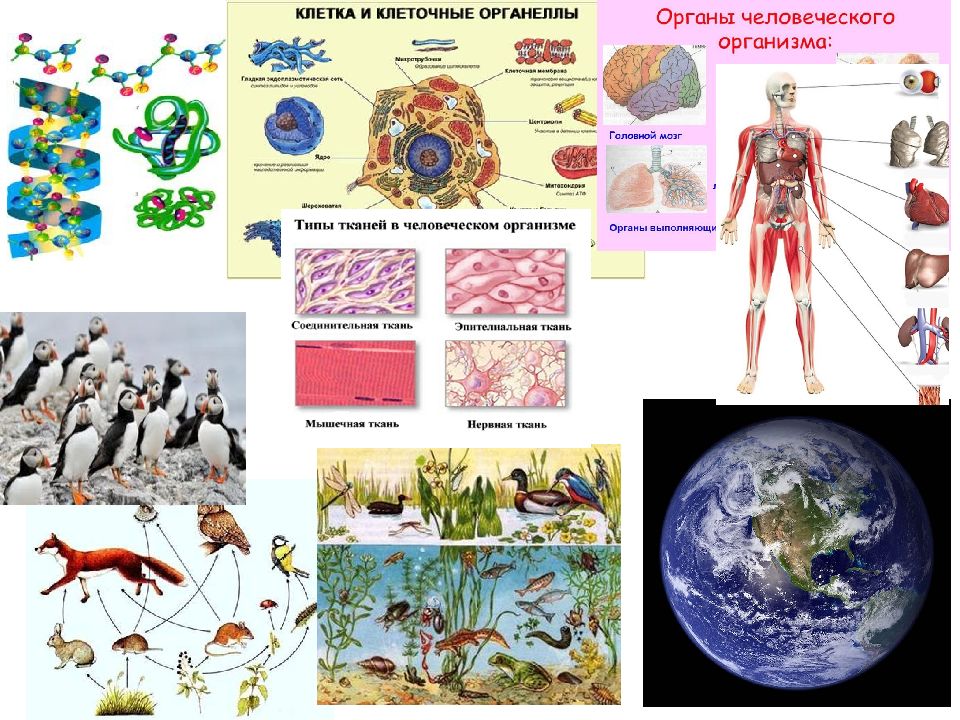

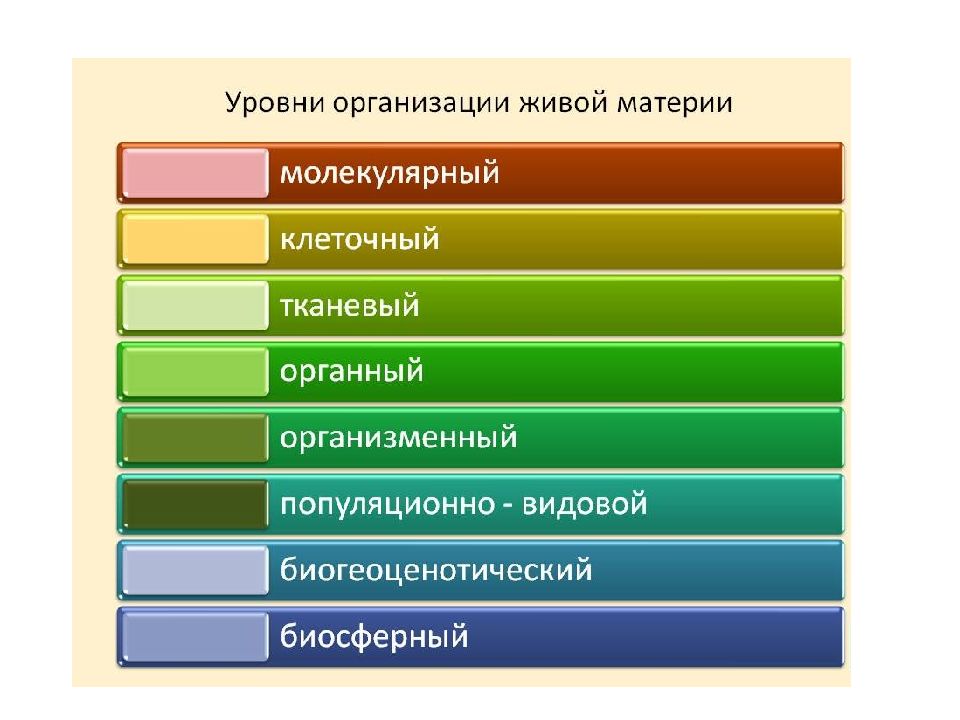

Экология - наука о взаимоотношениях организмов между собой и с окружающей их неорганической средой; о связях в надорганизменных системах, о структуре и функционировании этих систем. То есть экология изучает отношения организмов со средой их обитания, между которыми возникает множество разнообразных связей. Организмы же благодаря этим связям существуют в природе не как хаотичные скопления, а образуют определенные сообщества - надорганизменные системы (популяции, биоценозы, экосистемы), также являющиеся предметом экологии. Сельскохозяйственные поля представляют собой своеобразные экосистемы, а биосфера в целом - это экосистема самого высокого уровня.

Слайд 20: Объекты экологии

особи, т.е. отдельные организмы, – популяции (группировки особей), природные системы различной сложности: – биоценозы или сообщества, – экосистемы, – биосфера

Слайд 24

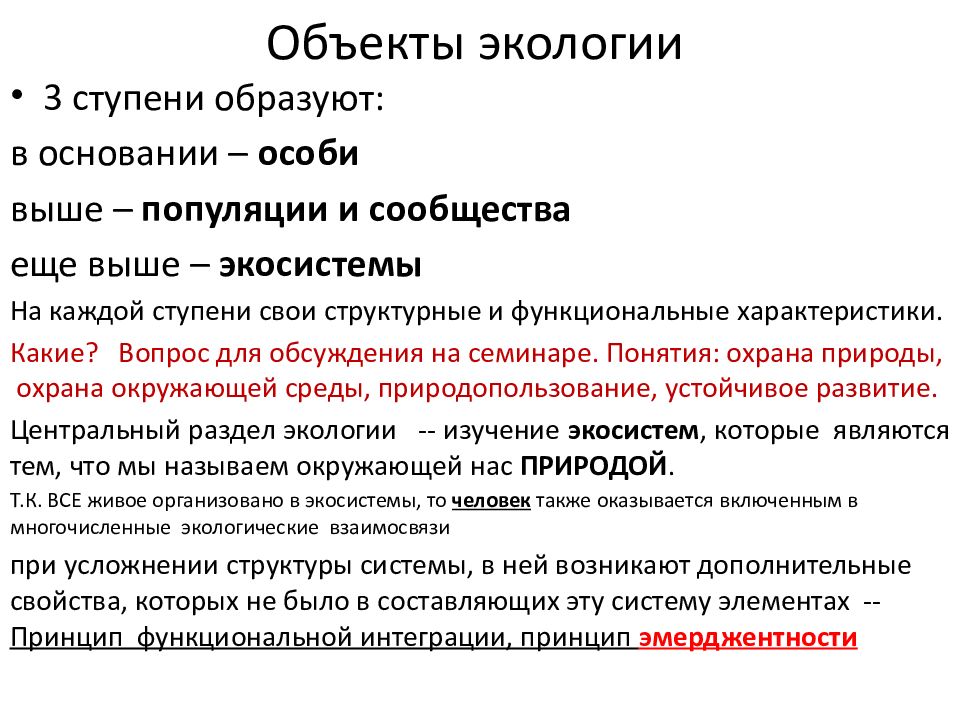

П ри усложнении структуры системы, в ней возникают дополнительные свойства, которых не было в составляющих эту систему элементах – Принцип функциональной интеграции, принцип эмерджентности

Слайд 25: Объекты экологии

3 ступени образуют: в основании – особи выше – популяции и сообщества еще выше – экосистемы На каждой ступени свои структурные и функциональные характеристики. Какие? Вопрос для обсуждения на семинаре. Понятия: охрана природы, охрана окружающей среды, природопользование, устойчивое развитие. Центральный раздел экологии -- изучение экосистем, которые являются тем, что мы называем окружающей нас природой. Т.к. все живое организовано в экосистемы, то человек также оказывается включенным в многочисленные экологические взаимосвязи при усложнении структуры системы, в ней возникают дополнительные свойства, которых не было в составляющих эту систему элементах -- Принцип функциональной интеграции, принцип эмерджентности

Слайд 26

-- Развитие человечества происходило с одной стороны в борьбе с природными силами, а с другой – в инстинктивном стремлении к охране своего природного окружения. -- Неосознанно человек чувствовал, что потеря природной среды неминуемо приведет к катастрофе – исчезновению не жизни, нет, а к уничтожению человека как биологического вида. -- Эволюция Земли до и после появления человека – это два совершенно разных качественных отрезка в естественной истории развития нашей планеты. -- Человек, появившись на нашей планете, по выражению В.И.Вернадского стал мощной геологической силой, которая неузнаваемо изменила и продолжает изменять облик Земли.

Слайд 27

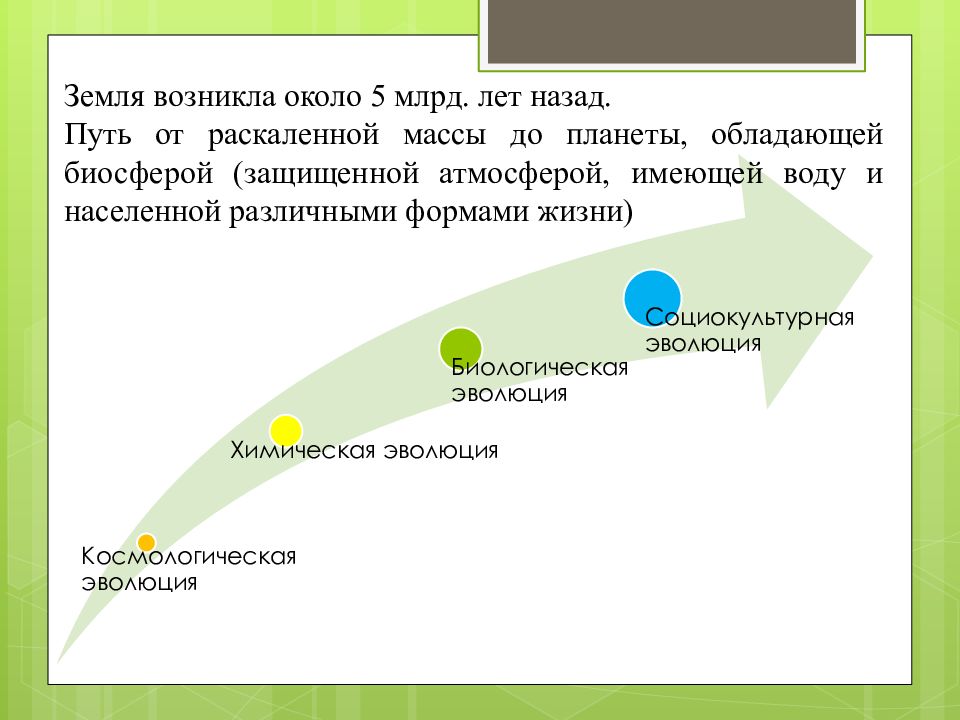

Земля возникла около 5 млрд. лет назад. П уть от раскаленной массы до планеты, обладающей биосферой (защищенной атмосферой, имеющей воду и населенной различными формами жизни)

Слайд 29

Экология изучает взаимосвязи: между организмами (включают пищевые и непищевые взаимосвязи); между организмами и средой их обитания; взаимосвязи внутри экосистем. Соответственно, структура классической биоэкологии включает аутэкологию (экологию отдельных организмов), демэкологию (экологию популяций и видов), синэкологию (экологию сообществ организмов). О пределим уже названные 3 раздела экологии : аутэкология - изучает взаимоотношения отдельной особи (представителей вида) с окружающей ее средой; определяет пределы устойчивости и предпочтения вида по отношению к различным экологическим факторам; демэкология - изучает взаимоотношения популяций с окружающей их средой, изучает демографию и ряд других характеристик популяций в свете их отношений с окружающей средой; синэкология - исследует биотические сообщества и их взаимоотношения со средой: формирование сообществ, их энергетику, структуру, развитие и т.д.

Слайд 30: Главный предмет изучения экологии

– взаимоотношения между компонентами экосистемы В физике базовой единицей изучения является атом, в математике число, в цитологии – клетка, а в экологии –.… Биотоп (окружающая среда, факторы среды) вместе с сообществом обитающих в нем организмов разных видов называется …. Стратегической задачей экологии является развитие теории взаимодействия природы и общества на основе нового взгляда, рассматривающего человеческое общество как неотъемлемую часть биосферы.

Слайд 31: Методы экологии

Методы экологических исследований – это пути и способы изучения экологических явлений, которые подразделяются на полевые и лабораторные (Пономарева И. Н. Экология. – М., 2001 ). 1 группа -- полевые 2 группа -- лабораторные 3 группа -- экспериментальные

Слайд 32: Полевые методы

предполагают изучение экологических явлений в природной среде. Они помогают установить взаимосвязи организмов, видов и сообществ со средой, выяснить общую картину развития и жизнедеятельности биосистем. Подразделяются : ♦ на маршрутные (прямое наблюдение, оценка состояния, измерение, описание, составление схем, карт); ♦ на стационарные (длительное наблюдение за объектами, замеры, описание, инструментальный отчет); ♦ на описательные (первоначальное знакомство с объектом, применяется при регистрации основных особенностей изучаемых объектов, прямом наблюдении, картировании, инвентаризации); ♦ на экспериментальные (опыт, эксперимент, количественная оценка, химические методы анализа и др.), мониторинг (наблюдение, оценка и прогноз состояния природной среды).

Слайд 33: Мониторинг окружающей среды

– комплексная система наблюдений за состоянием окружающей среды, оценки и прогноза изменений состояния окружающей среды под воздействием природных и антропогенных факторов. цели : ♦ количественная и качественная оценка состояния воздуха, поверхностных вод, почвенного покрова, флоры и фауны, а также постоянный контроль стоков и выбросов на промышленных предприятиях; ♦ составление прогноза о состоянии окружающей среды и возможных его изменениях; ♦ обеспечение заинтересованных организаций и населения текущей и экстренной информацией об изменениях в окружающей природной среде, а также предупреждение и прогнозирование ее состояния.

Слайд 34: Мониторинг

В зависимости от степени выраженности антропогенного воздействия фоновый (в естественной обстановке, без антропогенного влияния) импактный (слежение за антропогенными воздействиями в особо опасных зонах ) В зависимости от масштабов наблюдения глобальный, региональный и локальный В рамках программы ЮНЕП (программа ООН по проблемам окружающей среды) в 1973–1974 гг. были разработаны основные положения функционирования Глобальной системы мониторинга окружающей среды, основная задача которой – предоставление информации, необходимой для защиты здоровья, благополучия, безопасности и свободы людей и управления окружающей средой и ее ресурсами.

Слайд 35: Лабораторные методы

Дают возможность изучить влияние комплекса факторов моделированной в лабораторных условиях среды на естественные или моделированные биологические системы, получить приблизительные результаты, которые требуют дальнейшего подтверждения в полевых условиях. Например, модель водоема в аквариуме.

Слайд 36: Экспериментальные методы

Позволяют изучить влияние отдельных факторов, естественной или моделированной среды на естественные или моделированные биологические системы. Они применяются в сочетании как с полевыми, так и с лабораторными методами. экология является мировоззренческой, синтетической областью знаний, интегрирующей естественнонаучные и гуманитарные знания

Слайд 37: Задачи экологии

1. Исследование влияния среды на строение, жизнедеятельность и поведение организмов. 2. Исследование закономерностей организации жизни, в том числе в связи с антропогенными воздействиями на природные системы. 3. Изучение экологических механизмов адаптации к среде. 4. Исследование процессов, протекающих в биосфере, с целью поддержания ее устойчивости. 5. Создание научной основы рациональной эксплуатации природных ресурсов, прогнозирование изменений природы под влиянием деятельности человека и управления процессами, протекающими в биосфере. 6. Прогнозирование и оценка возможных отрицательных последствий в природной среде под влиянием деятельности человека. 7. Оптимизация экономических, правовых, социальных и иных решений для обеспечения экологически безопасного, устойчивого развития. 8. Восстановление нарушенных природных систем, сохранение эталонных участков биосферы. 9. Формирование экологического мировоззрения, развитие экологического сознания и культуры у людей всех возрастов и профессий. 10. Создание новых технологий, основанных на понимании экологических возможностей данного региона, его специфичности.

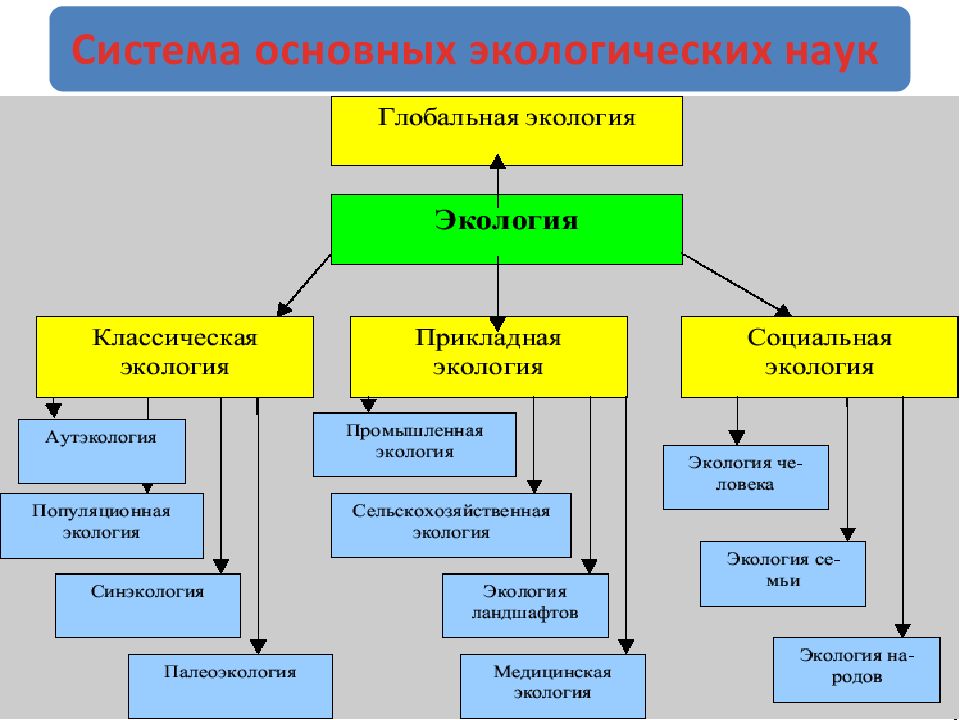

Слайд 39: Новые направления в структуре экологии

глобальная экология (основным объектом изучения является биосфера как глобальная экосистема); ♦ экология человека (рассматривается взаимодействие человека как биосоциального существа с окружающей средой); ♦ социальная экология (изучаются взаимоотношения в системе «человеческое общество – природа»); ♦ урбоэкология (экология города), наука о взаимодействии человека и окружающей городской среды; ♦ прикладная экология ( инженерная, медицинская, агроэкология, строительная и др. ). В последние годы сформировалось новое направление – экологическая безопасность – это состояние защищенности природной среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их последствий (Закон «Об охране окружающей среды»).

Слайд 41: Глобальные экологические проблемы

1. изменение климата Земли, парниковый эффект (глобальное антропогенное потепление); 2. разрушение озонового экрана, возникновение «озоновых дыр»; 3. химическое загрязнение атмосферы, образование кислотных осадков; 4. демографический взрыв, относительное перенаселение Земли в некоторых регионах, чрезмерная урбанизация; 5. загрязнение Мирового океана; 6. загрязнение поверхностных вод суши; 7. загрязнение почв, уменьшение их площадей; 8. опустынивание обширных территорий;

Слайд 42: Глобальные экологические проблемы

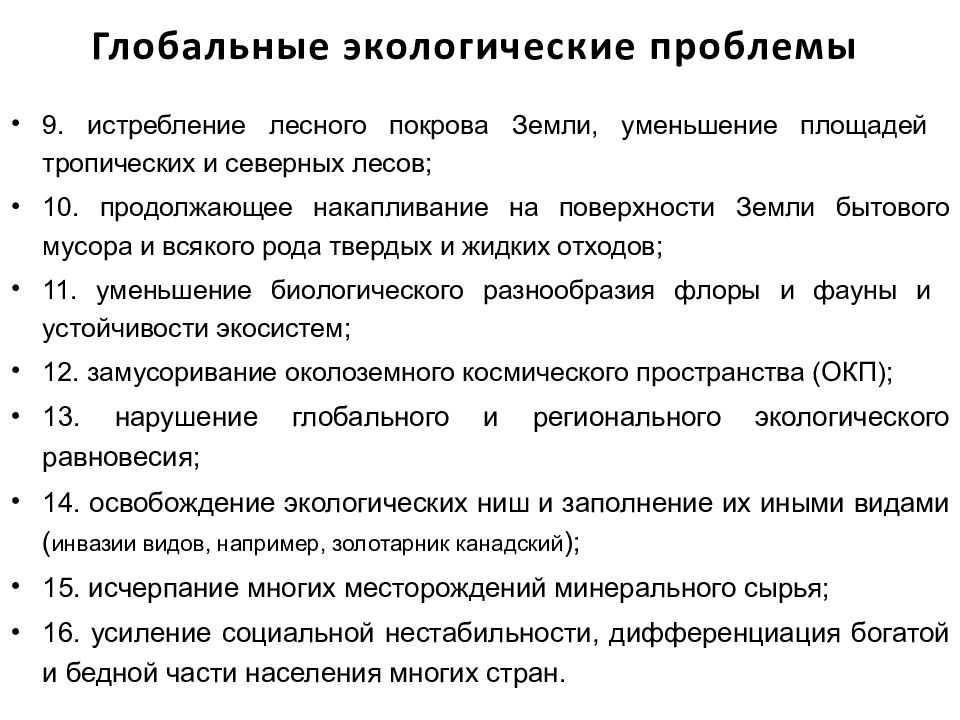

9. истребление лесного покрова Земли, уменьшение площадей тропических и северных лесов; 10. продолжающее накапливание на поверхности Земли бытового мусора и всякого рода твердых и жидких отходов; 11. уменьшение биологического разнообразия флоры и фауны и устойчивости экосистем; 12. замусоривание околоземного космического пространства (ОКП); 13. нарушение глобального и регионального экологического равновесия; 14. освобождение экологических ниш и заполнение их иными видами ( инвазии видов, например, золотарник канадский, борщевик ); 15. исчерпание многих месторождений минерального сырья; 16. усиление социальной нестабильности, дифференциация богатой и бедной части населения многих стран.

Слайд 44

Среда обитания – та часть природы, которая окружает живой организм и с которой он непосредственно взаимодействует. На нашей планете четыре среды обитания: водная, наземно-воздушная, почвенная и организменная. Приспособленность к среде обитания носит название адаптации. Отдельные свойства или элементы среды, воздействующие на организмы, называются экологическими факторами. Среди экологических факторов выделяют абиотические, биотические и антропогенные. Абиотические факторы – температура, свет, радиоактивность, давление, влажность, солевой состав, ветер, течения, рельеф. Биотические факторы – это формы воздействия живых организмов друг на друга (хищничество, паразитизм, симбиоз, нейтрализм, конкуренция и др.). Антропогенные факторы – это формы деятельности человеческого общества, которые приводят к изменению природы, как среды обитания других видов или непосредственно сказываются на их жизнь.

Слайд 45: Абиотические факторы

► Климатические (свет, температура, влажность и др.), ► Гидрографические (водной среды: прозрачность, течение, соленость и др.), ► Эдафические (почвенные), ► Орографические (топографические), ► Пирогенные, ► Химические и др.

Слайд 46: С в е т

Климат ические факторы Солнечная радиация – это электромагнитное излучение, составляющее непрерывный спектр от ультрафиолетовых лучей с длиной волны 290 нм до инфракрасных с длиной волны 3000 нм.

Слайд 47: Гелиофиты ― светолюбивые растения, нуждающиеся в высокоинтенсивной освещенности (степные и луговые травы, прибрежные растения и др.). Сциофиты ― тенелюбивые растения, плохо переносящие яркий свет. Это некоторые растения-паразиты (Петров крест и др.), сапрофиты, растения пещер и др. Теневыносливые растения (кислица, копытень европейский и др.) переносят затенение, но хорошо растут и на свету

бук лесной копытень европейский кислица обыкновенная подъельник повилика

Слайд 48: Фотопериодизм – реакция живых организмов (растений и животных) на суточный ритм освещения

Группы растений по типу ФПР: 1) короткого дня – растения, которым для перехода к цветению требуется 8-12 ч светлого времени в сутки (георгины, астры, капуста, растения южных широт), 2) длинного дня – для цветения и дальнейшего развития требуется световой период более 12 ч в сутки (картофель, лен, пшеница, тысячелистник, растения северных широт), 3) нейтральные – цветение наступает при любой длине дня, кроме очень короткого (виноград, одуванчик, флоксы, томаты).

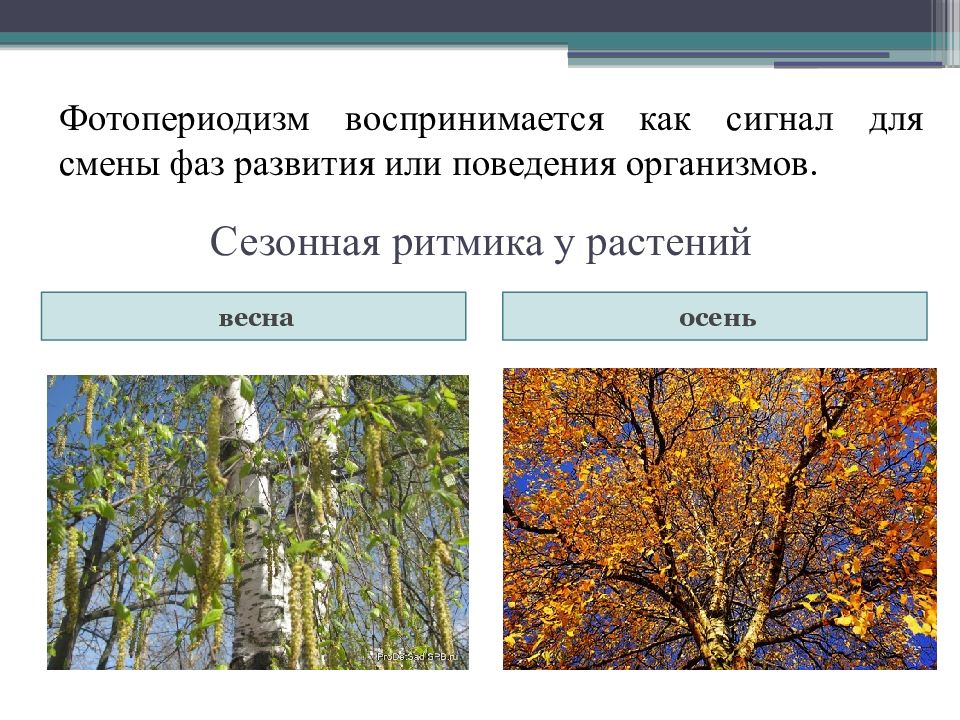

Слайд 49: Сезонная ритмика у растений

весна осень Фотопериодизм воспринимается как сигнал для смены фаз развития или поведения организмов.

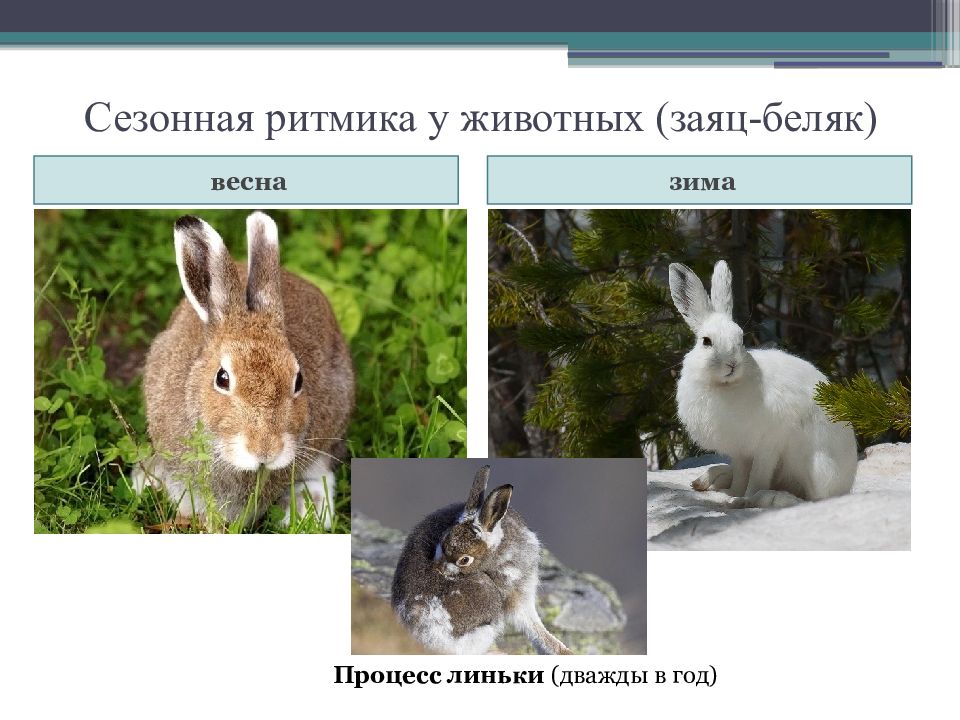

Слайд 50: Сезонная ритмика у животных (заяц-беляк)

весна зима Сезонная ритмика у животных (заяц-беляк) Процесс линьки (дважды в год)

Слайд 52

Биологические часы – способность организмов реагировать на интервалы времени и явления, связанные с этими интервалами. Это имеет решающее значение для выживания – позволяет организмам заранее готовиться к предстоящим изменениям среды. Живые организмы способны ориентироваться во времени (измерять время), т.е. обладают биологическими часами.

Слайд 53

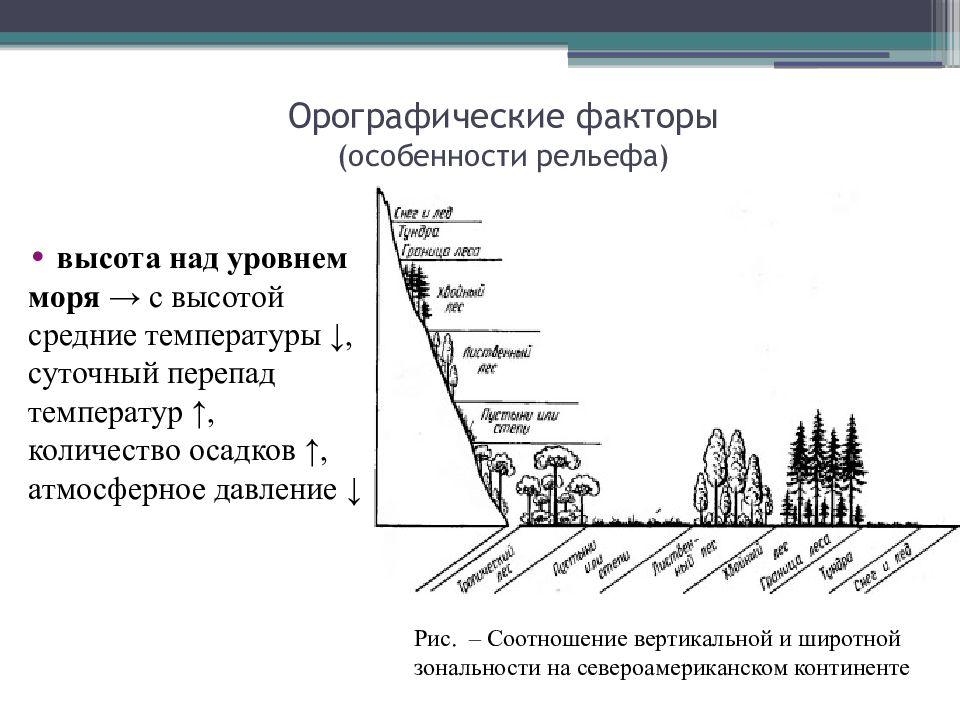

Орографические факторы (особенности рельефа) • высота над уровнем моря → с высотой средние температуры ↓, суточный перепад температур ↑, количество осадков ↑, атмосферное давление ↓ Рис. – Соотношение вертикальной и широтной зональности на североамериканском континенте

Слайд 54

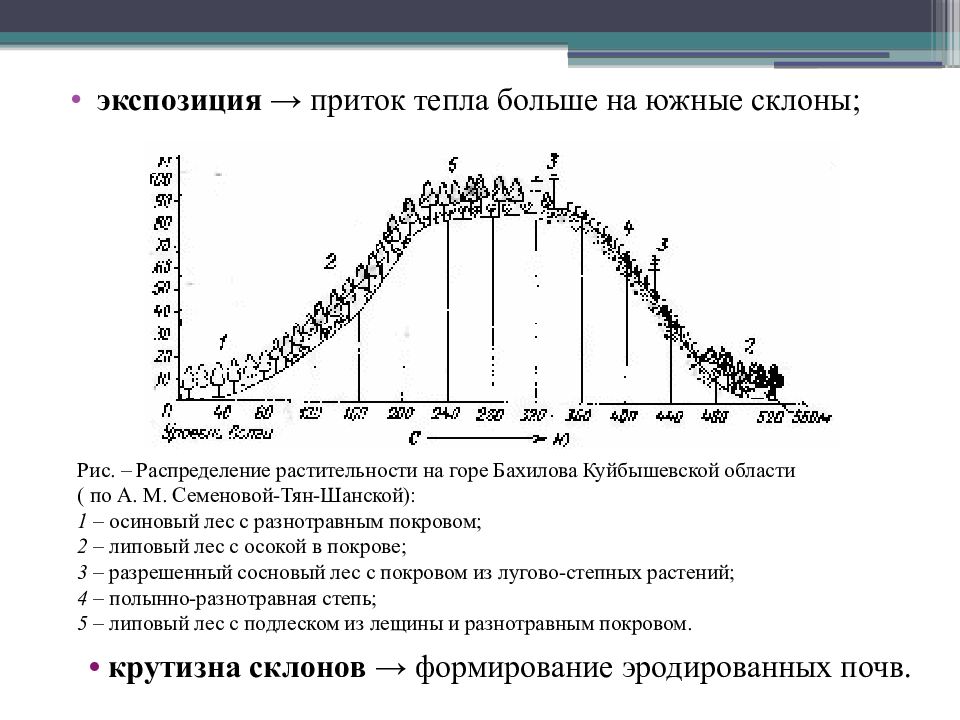

экспозиция → приток тепла больше на южные склоны; • крутизна склонов → формирование эродированных почв. Рис. – Распределение растительности на горе Бахилова Куйбышевской области ( по А. М. Семеновой-Тян-Шанской): 1 – осиновый лес с разнотравным покровом; 2 – липовый лес с осокой в покрове; 3 – разрешенный сосновый лес с покровом из лугово-степных растений; 4 – полынно-разнотравная степь; 5 – липовый лес с подлеском из лещины и разнотравным покровом.

Слайд 55: Антропогенные факторы

4 вида основных антропогенных факторов: 1 – изменение структуры земной поверхности, 2 – изменение состава биосферы, круговорота и баланса входящего в нее вещества, 3 – изменение энергетического и теплового баланса отдельных участков и регионов, 4 – изменения, вносимые в биоту (исторически сложившийся комплекс живых организмов какой либо территории), в экосистемы. При этом изменения, создают для одних видов благоприятные условия развития, а для других – неблагоприятные. В результате между видами возникают новые численные отношения, перестраиваются пищевые цепи, появляются приспособления, необходимые для существования организмов в измененной среде. Косвенное воздействие (через изменение ландшафта…) Прямое -- (направлено непосредственно на живые организмы) Антропогенные факторы

Слайд 56

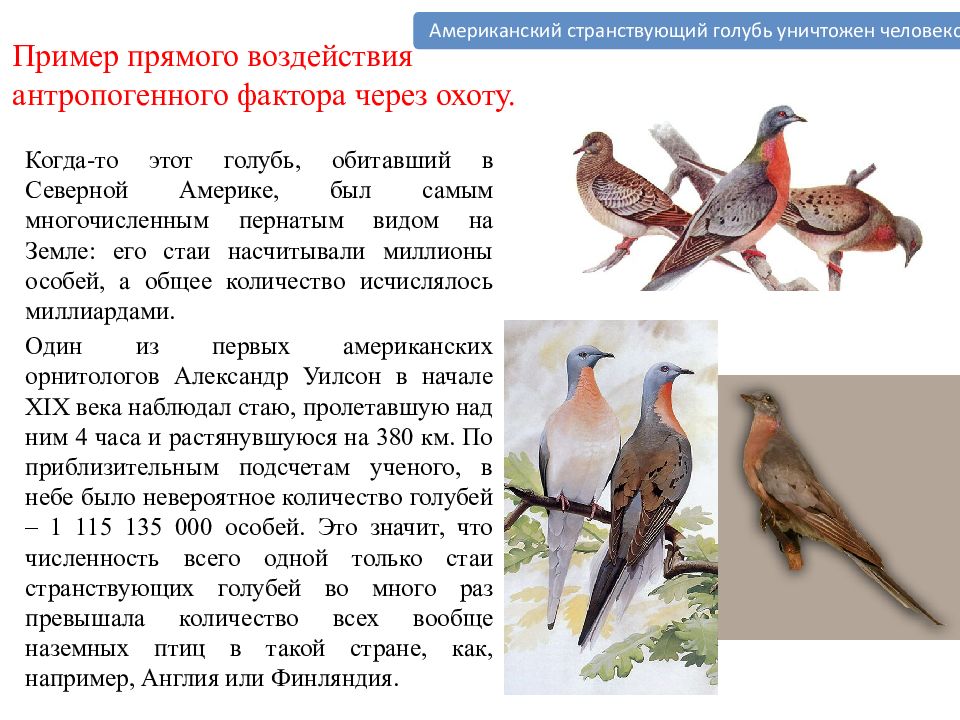

Когда-то этот голубь, обитавший в Северной Америке, был самым многочисленным пернатым видом на Земле: его стаи насчитывали миллионы особей, а общее количество исчислялось миллиардами. Один из первых американских орнитологов Александр Уилсон в начале XIX века наблюдал стаю, пролетавшую над ним 4 часа и растянувшуюся на 380 км. По приблизительным подсчетам ученого, в небе было невероятное количество голубей – 1 115 135 000 особей. Это значит, что численность всего одной только стаи странствующих голубей во много раз превышала количество всех вообще наземных птиц в такой стране, как, например, Англия или Финляндия. Пример прямого воздействия антропогенного фактора через охоту.

Слайд 57

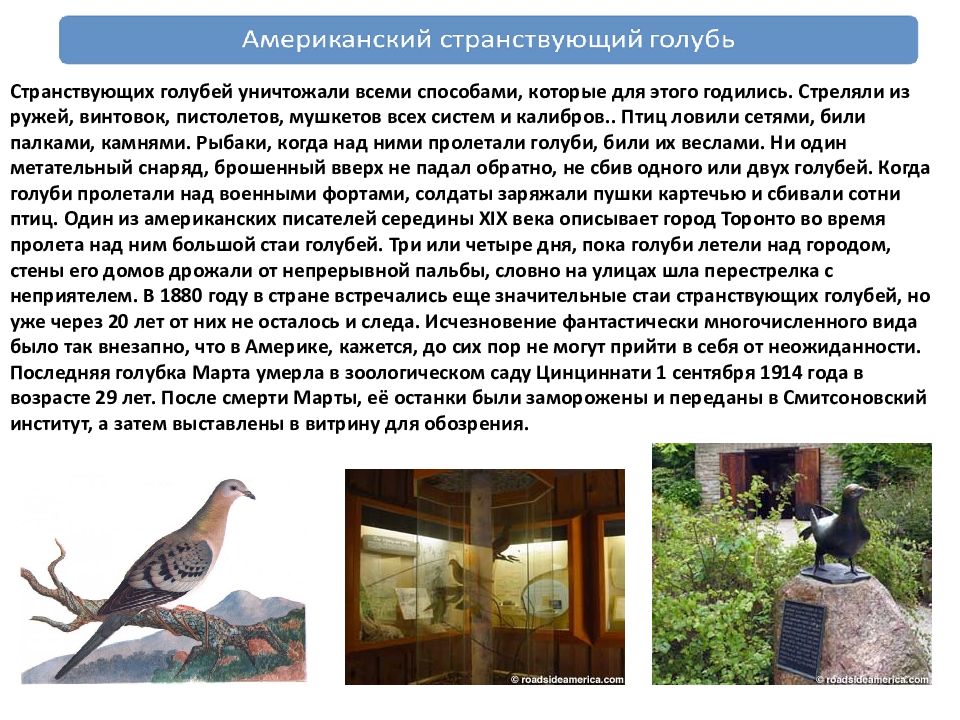

Странствующих голубей уничтожали всеми способами, которые для этого годились. Стреляли из ружей, винтовок, пистолетов, мушкетов всех систем и калибров.. Птиц ловили сетями, били палками, камнями. Рыбаки, когда над ними пролетали голуби, били их веслами. Ни один метательный снаряд, брошенный вверх не падал обратно, не сбив одного или двух голубей. Когда голуби пролетали над военными фортами, солдаты заряжали пушки картечью и сбивали сотни птиц. Один из американских писателей середины XIX века описывает город Торонто во время пролета над ним большой стаи голубей. Три или четыре дня, пока голуби летели над городом, стены его домов дрожали от непрерывной пальбы, словно на улицах шла перестрелка с неприятелем. В 1880 году в стране встречались еще значительные стаи странствующих голубей, но уже через 20 лет от них не осталось и следа. Исчезновение фантастически многочисленного вида было так внезапно, что в Америке, кажется, до сих пор не могут прийти в себя от неожиданности. Последняя голубка Марта умерла в зоологическом саду Цинциннати 1 сентября 1914 года в возрасте 29 лет. После смерти Марты, её останки были заморожены и переданы в Смитсоновский институт, а затем выставлены в витрину для обозрения.

Слайд 60: Закономерности действия экологических факторов на организм

Любой экологический фактор может воздействовать на организм следующим образом: · изменять географическое распространение видов; · изменять плодовитость и смертность видов; · вызывать миграцию; · способствовать появлению у видов приспособительных качеств и адаптаций. Закономерности действия экологических факторов на организм

Слайд 61

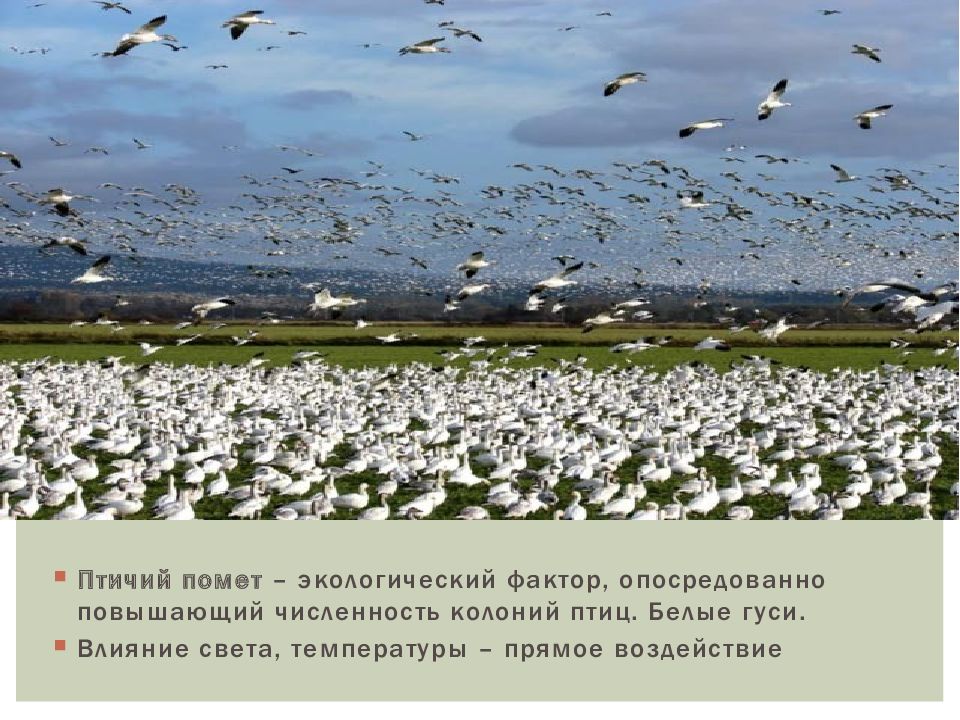

Птичий помет – экологический фактор, опосредованно повышающий численность колоний птиц. Белые гуси. Влияние света, температуры – прямое воздействие

Слайд 63

Закон минимума: выносливость организма определяется самым слабым звеном в цепи его экологических потребностей. В 1840 г. немецкий агрохимик Ю.Либих установил закон минимума – рост растения зависит от того элемента питания, который присутствует в минимальном количестве.

Слайд 64: Понятие о лимитирующих факторах, закон минимума ЛИбиха

Первоначально было установлено, что развитие живых организмов или существование ограничивает недостаток какого-либо компонента, например, минеральных солей, влаги, света и т.п. 1840 г. Юстус Либих: «Веществом, находящимся в минимуме, управляется урожай и определяется величина и устойчивость последнего во времени » Понятие о лимитирующих факторах, закон минимума ЛИбиха (1803-1873) В середине XIX века немецкий химик-органик Юстас Либих первым экспериментально доказал, что рост растения зависит от того элемента питания, который присутствует в относительно минимальном количестве. Он назвал это явление законом минимума ; в честь автора его еще называют законом Либиха. (Бочка Либиха).

Слайд 65: Действие экологических факторов

Лимитирующий фактор – фактор, ограничивающий развитие организма или существование вида. Лимитирующие факторы среды определяют географический ареал вида. Взаимодействие факторов: действие одного фактора будет зависеть от того, с какой силой и в каком сочетании одновременно действуют другие факторы.

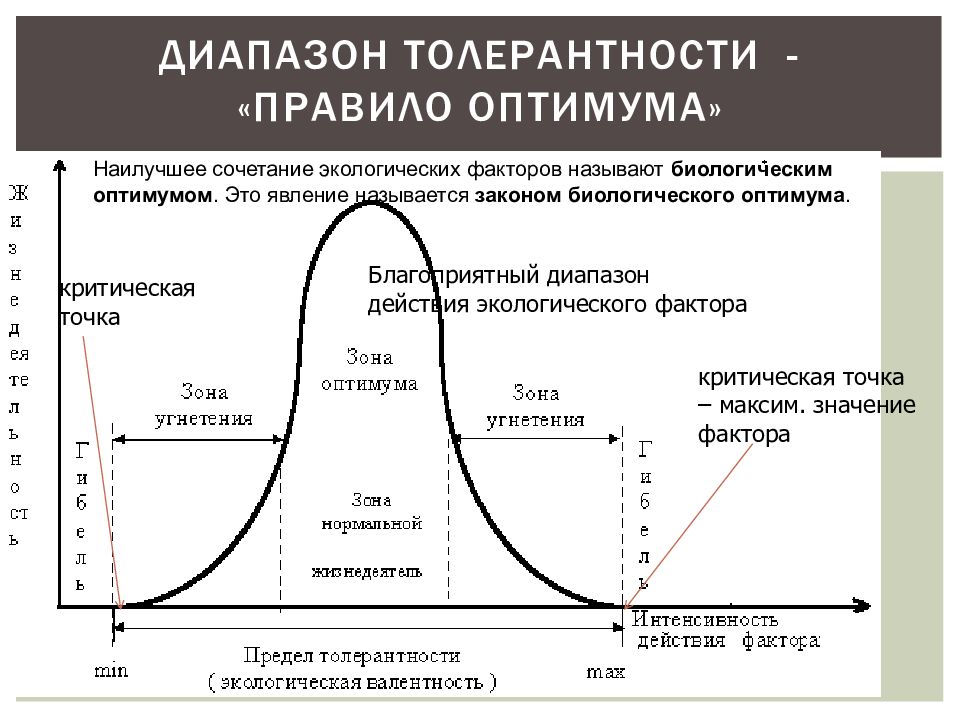

Слайд 66: Диапазон толерантности - «правило оптимума »

Благоприятный диапазон действия экологического фактора критическая точка – максим. значение фактора критическая точка Наилучшее сочетание экологических факторов называют биологическим оптимумом. Это явление называется законом биологического оптимума.

Слайд 67

Закон толерантности Шелфорда (1913) : лимитирующим фактором, ограничивающим развитие организма, может быть как минимум, так и максимум экологического воздействия, диапазон между этими величинами определяет величину выносливости (толерантности) организма.

Слайд 68: закон толерантности Шелфорда

1913 г. (через 70 лет) закон толерантности Шелфорда – «лимитирующим фактором процветания популяции (организма) может быть как минимум, так и максимум экологического воздействия», а диапазон между ними определяет величину выносливости (предел толерантности) или экологическую валентность организма к данному фактору закон толерантности Шелфорда Виктор Эрнст Шелфорд американский зоолог, специалист в области экологии, главным образом водных организмов. Занимался эколого-физиологической биогеографией животных. (1877—1868)

Слайд 69

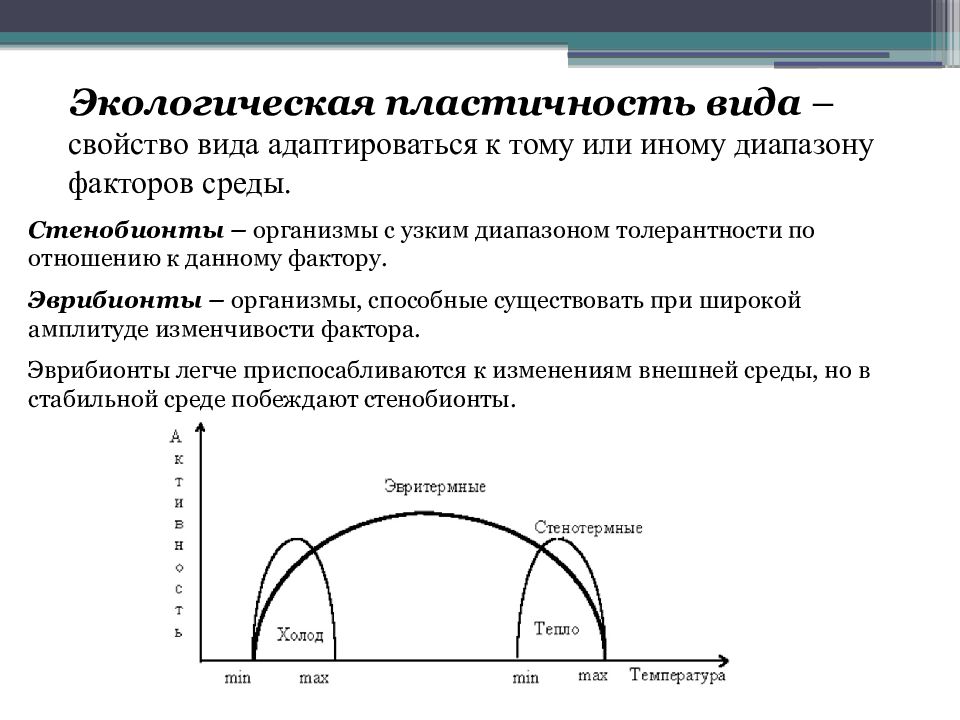

Экологическая пластичность вида – свойство вида адаптироваться к тому или иному диапазону факторов среды. Стенобионты – организмы с узким диапазоном толерантности по отношению к данному фактору. Эврибионты – организмы, способные существовать при широкой амплитуде изменчивости фактора. Эврибионты легче приспосабливаются к изменениям внешней среды, но в стабильной среде побеждают стенобионты.

Слайд 70: Степень толерантности

Толерантность – способность организмов выдерживать изменения окружающей среды Пределы выносливости между критическими точками – экологическая валентность – свойство организмов адаптироваться к тому или иному диапазону факторов среды

Слайд 71

Экологическая ниша – совокупность всех факторов среды, в пределах которых возможно существование того или иного вида организмов. Два разных вида, живущие в одном и том же месте, не могут занимать одну и ту же экологическую нишу.

Слайд 72: правило соответствия условий среды генетической предопределенности организма

Оно утверждает, что вид организмов может существовать до тех пор и постольку, поскольку окружающая его природная среда соответствует генетическим возможностям приспособления этого вида к ее колебаниям и изменениям. Каждый вид живого возник в определенной среде, в той или иной степени приспособился к ней и дальнейшее существование вида возможно лишь в данной или близкой к ней среде. Резкое и быстрое изменение среды жизни может привести к тому, что генетические возможности вида окажутся недостаточными для приспособления к новым условиям. В связи с этим коренные преобразования природы опасны для ныне существующих видов, в том числе и для самого человека. правило соответствия условий среды генетической предопределенности организма

Слайд 73

Среда обитания – совокупность конкретных абиотических и биотических условий, в которых обитает особь, вид или популяция.

Слайд 75: Морфологические адаптации – адаптации, связанные с изменением строения тела

голубоногая олуша (перепонки между пальцами) кедровый стланик панцирь у черепахи колючки у кактуса длинные ноги у болотных птиц

Слайд 76: Физиологические адаптации – адаптации, связанные с изменением перестройки обмена веществ

* запах цветов для привлечения опылителей, * химические вещества для привлечения особей противоположного пола, * образование определенных веществ, облегчающих защиту от врагов или нападение (яды скорпионов, пахучие вещества клопов, антибиотики бактерий, токсины растений и др.), * образование стрессовых белков (теплового, холодового, осмотического шока), * включение альтернативного пути дыхания, * переключение путей фотосинтеза, * приспособления для запасания воды (образование слизей, всасывание в стенки кишечника, образование высококонцентрированной мочи и т.д.), * накопление углеводов, как защита от холода и т.д.

Слайд 77: Поведенческие адаптации – адаптации, связанные с изменением поведения в тех или иных условиях

гусеница пяденицы объединение волков в стаи зимой складывание листьев у кислица формирование пневматофоров выпь в камышах

Слайд 78

Популя́ция — это совокупность организмов одного вида, длительное время обитающих на одной территории и частично или полностью изолированных от особей других таких же групп. Вид — вся совокупность особей с общими морфофизиологическими, биохимическими и поведенческими признаками, способная к взаимному скрещиванию, дающему в ряду поколений плодовитое потомство, закономерно распространённая в пределах определённого ареала и сходно изменяющаяся под влиянием факторов внешней среды. Каждый вид состоит из одной или нескольких популяций. Носителем признаков популяции является группа особей

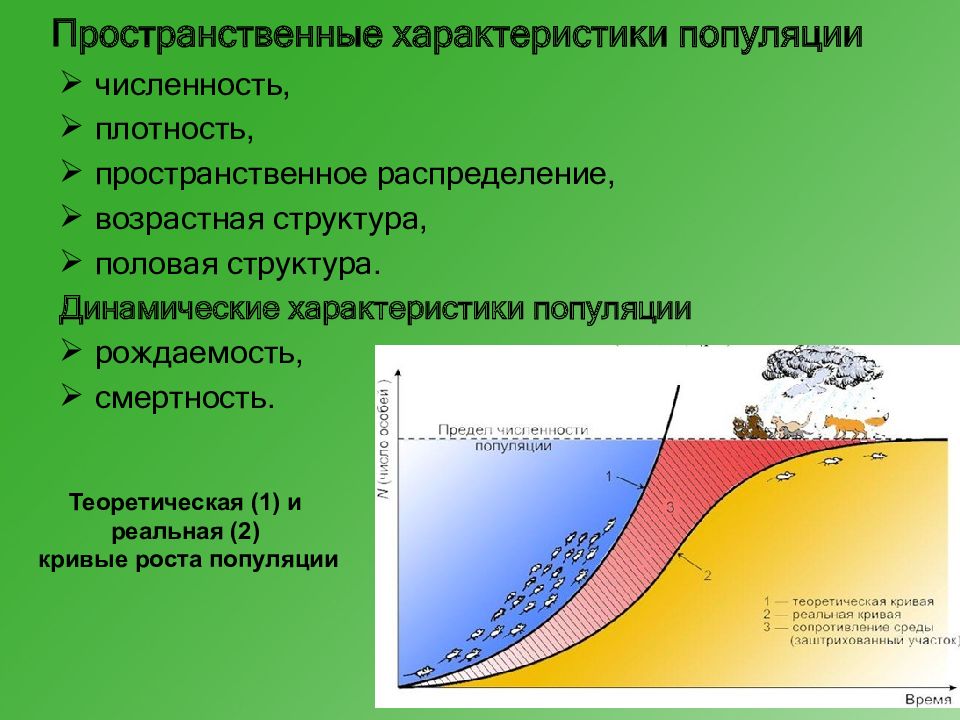

Слайд 79: Пространственные характеристики популяции

численность, плотность, пространственное распределение, возрастная структура, половая структура. Динамические характеристики популяции рождаемость, смертность. Теоретическая (1) и реальная (2) кривые роста популяции

Слайд 80

Гомеостаз популяции – способность популяции поддерживать динамическое равновесие со средой (определенную численность особей). Механизмы гомеостаза: поддержание пространственной структуры: • территориальная агрессия (защита места гнездования и др.), • маркирование территории (звуковые сигналы, следы когтей на стволах деревьев, остатки шерсти и др.), поддержание генетической структуры, регуляция численности и плотности: • внутривидовые и межвидовые отношения (наиболее эффективны – трофические отношения), • стрессовые явления, • миграция.

Слайд 82

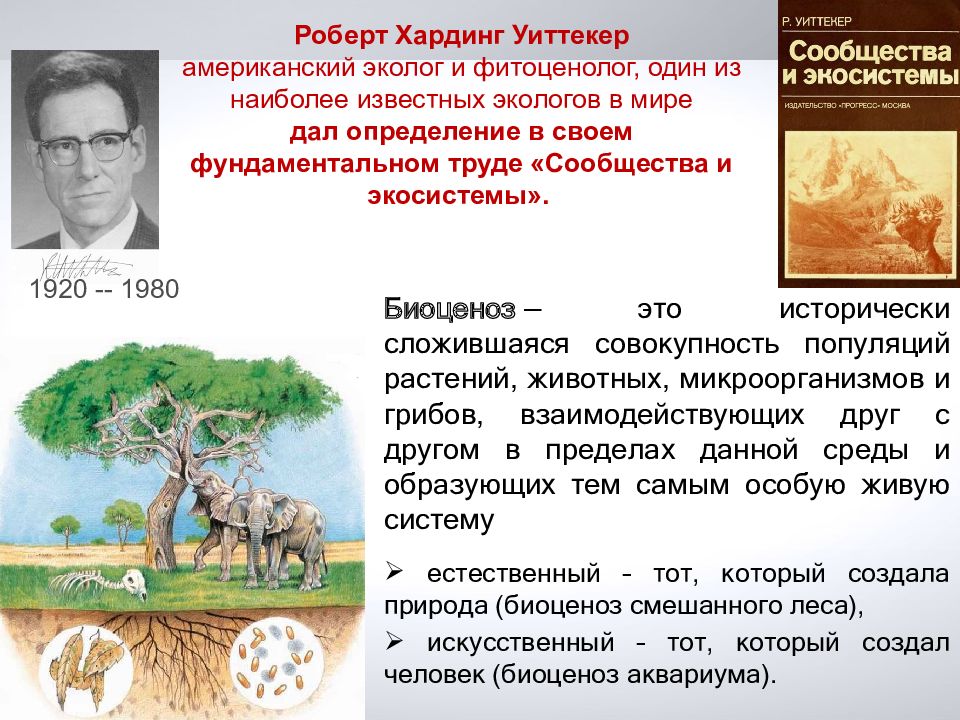

Биоценоз — это исторически сложившаяся совокупность популяций растений, животных, микроорганизмов и грибов, взаимодействующих друг с другом в пределах данной среды и образующих тем самым особую живую систему естественный – тот, который создала природа (биоценоз смешанного леса), искусственный – тот, который создал человек (биоценоз аквариума). 1920 -- 1980 Роберт Хардинг Уиттекер американский эколог и фитоценолог, один из наиболее известных экологов в мире дал определение в своем фундаментальном труде «Сообщества и экосистемы».

Слайд 83

Состав биоценоза Биотоп – однородное пространство, часть абиотической среды, занимаемое биоценозом. Экотоп – ?

Слайд 84: Биотоп и э котоп

Биотоп образуется в результате преобразования биоценозом экотопа и является обязательным условием существования биоценоза. Экотоп – это совокупность элементов и свойств абиотической среды. Биотоп, являясь преобразованным экотопом, всегда сложнее его. Он может быть текущим, формируемым данным сообществом в текущий момент времени, и общим, являясь результатом деятельности существующего и предшествующего сообществ.

Слайд 85

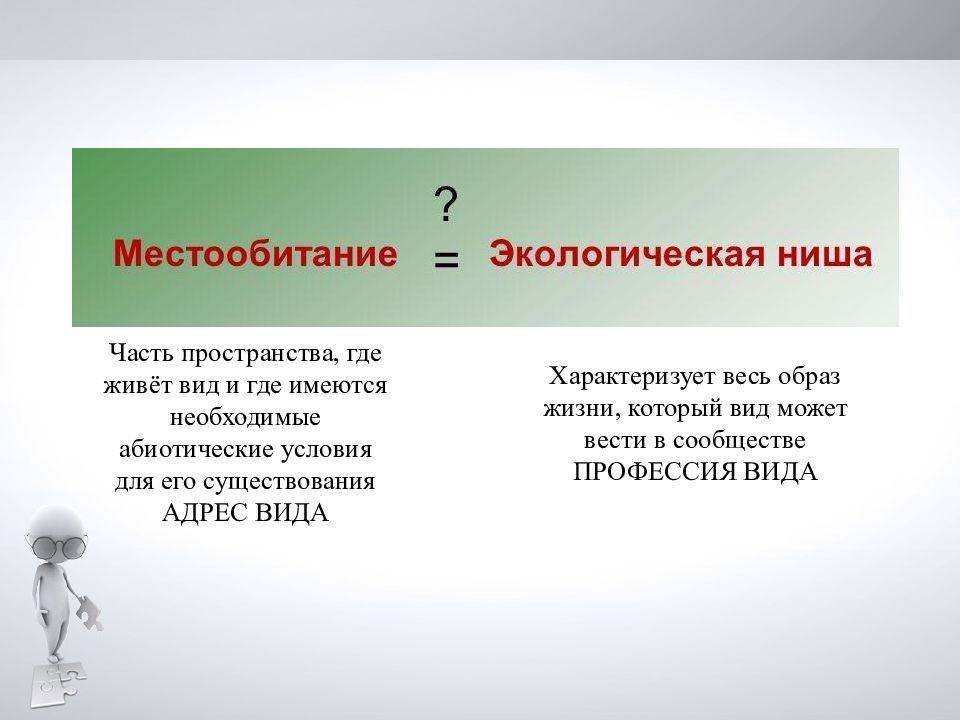

Часть пространства, где живёт вид и где имеются необходимые абиотические условия для его существования Адрес вида Характеризует весь образ жизни, который вид может вести в сообществе Профессия вида

Слайд 86

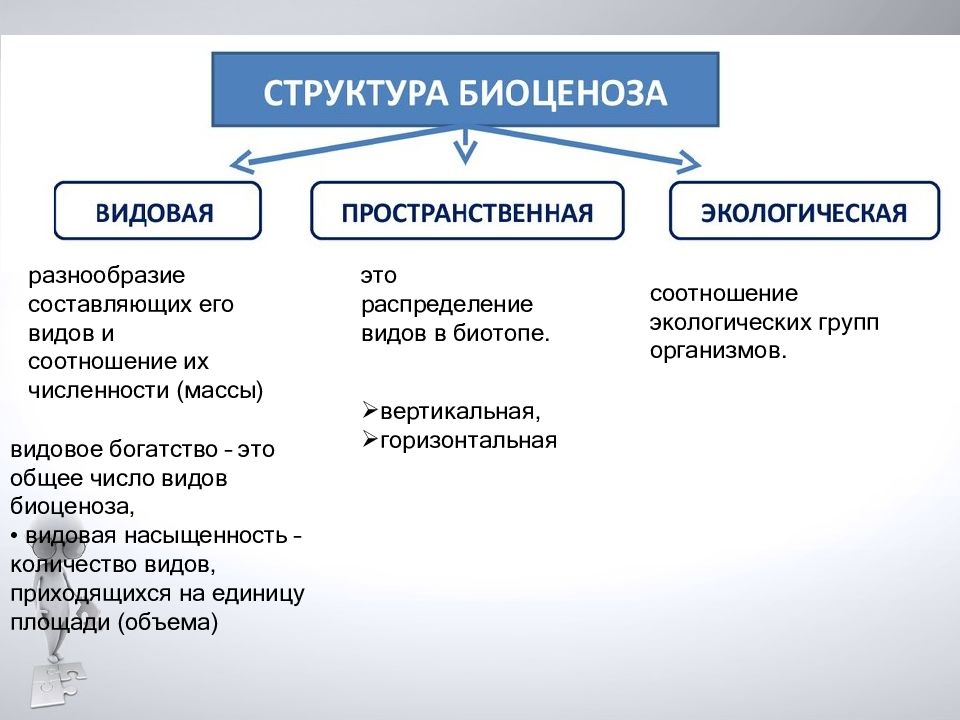

разнообразие составляющих его видов и соотношение их численности (массы) видовое богатство – это общее число видов биоценоза, • видовая насыщенность – количество видов, приходящихся на единицу площади (объема) это распределение видов в биотопе. вертикальная, горизонтальная соотношение экологических групп организмов.

Слайд 88: Троф ическая структура биоценоза

Продуценты, консументы и редуценты – компоненты (функциональные группы) биоценоза

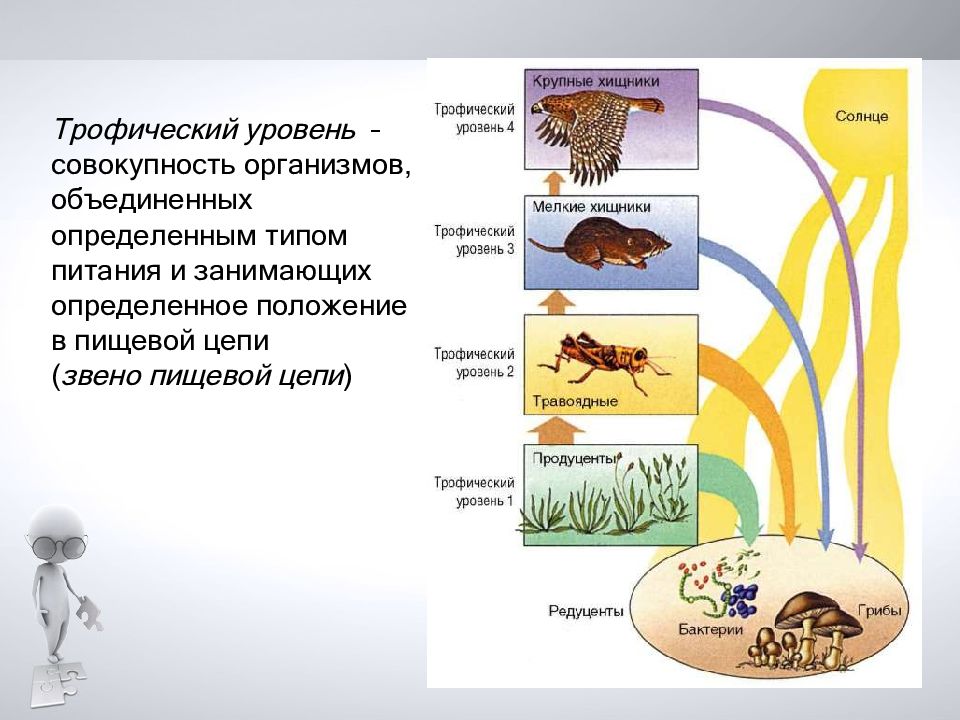

Слайд 89: Трофический уровень – совокупность организмов, объединенных определенным типом питания и занимающих определенное положение в пищевой цепи ( звено пищевой цепи )

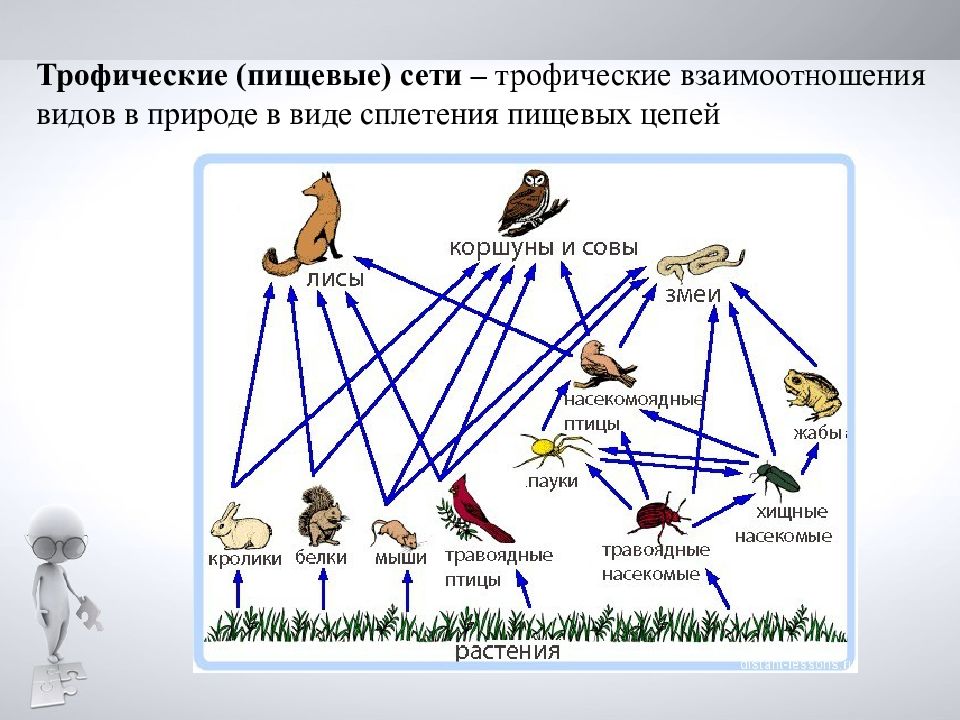

Слайд 90: Трофические (пищевые) сети – трофические взаимоотношения видов в природе в виде сплетения пищевых цепей

Слайд 91

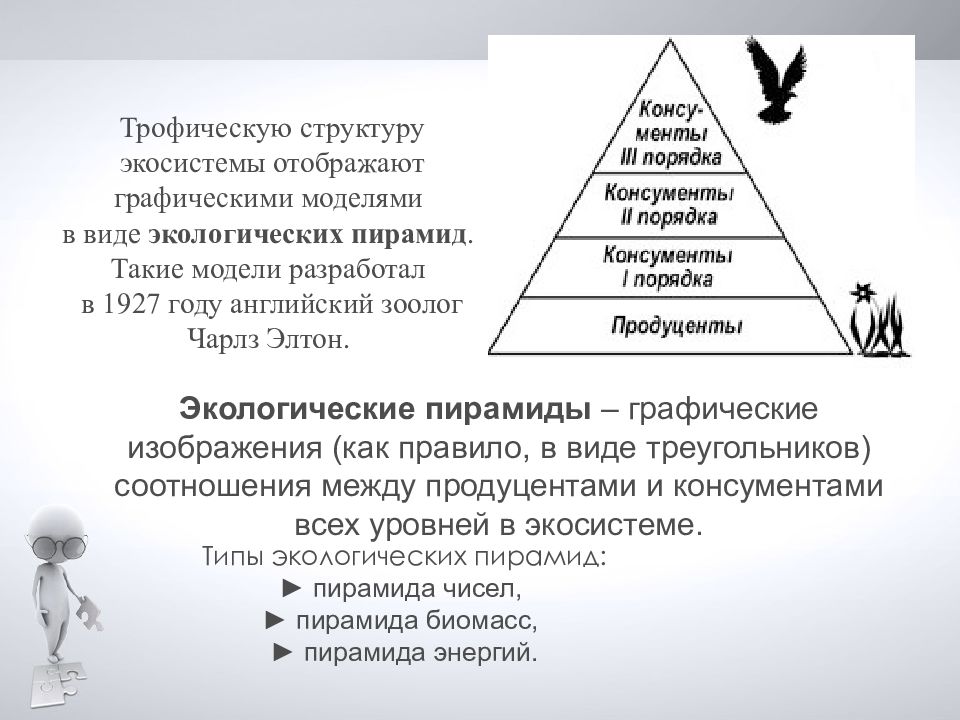

Трофическую структуру экосистемы отображают графическими моделями в виде экологических пирамид. Такие модели разработал в 1927 году английский зоолог Чарлз Элтон. Экологические пирамиды – графические изображения (как правило, в виде треугольников) соотношения между продуцентами и консументами всех уровней в экосистеме. Типы экологических пирамид: ► пирамида чисел, ► пирамида биомасс, ► пирамида энергий.

Слайд 92: Правило экологической пирамиды: показатель каждого уровня экологической пирамиды примерно в 10 раз меньше предыдущего

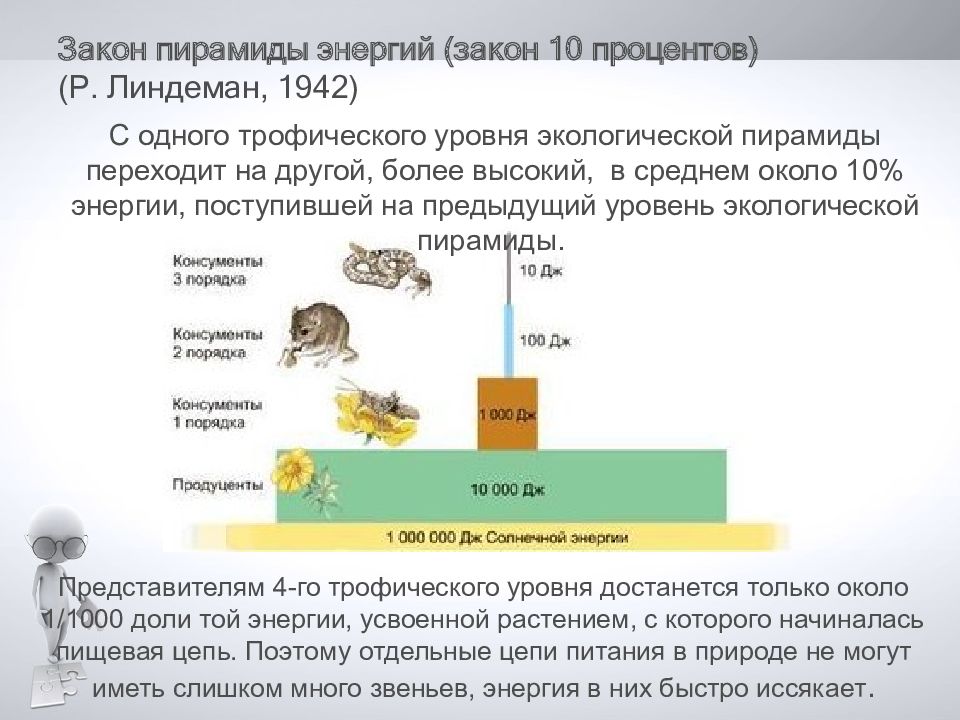

Слайд 93: Закон пирамиды энергий (закон 10 процентов) (Р. Линдеман, 1942)

С одного трофического уровня экологической пирамиды переходит на другой, более высокий, в среднем около 10% энергии, поступившей на предыдущий уровень экологической пирамиды. Представителям 4-го трофического уровня достанется только около 1/1000 доли той энергии, усвоенной растением, с которого начиналась пищевая цепь. Поэтому отдельные цепи питания в природе не могут иметь слишком много звеньев, энергия в них быстро иссякает.

Слайд 94

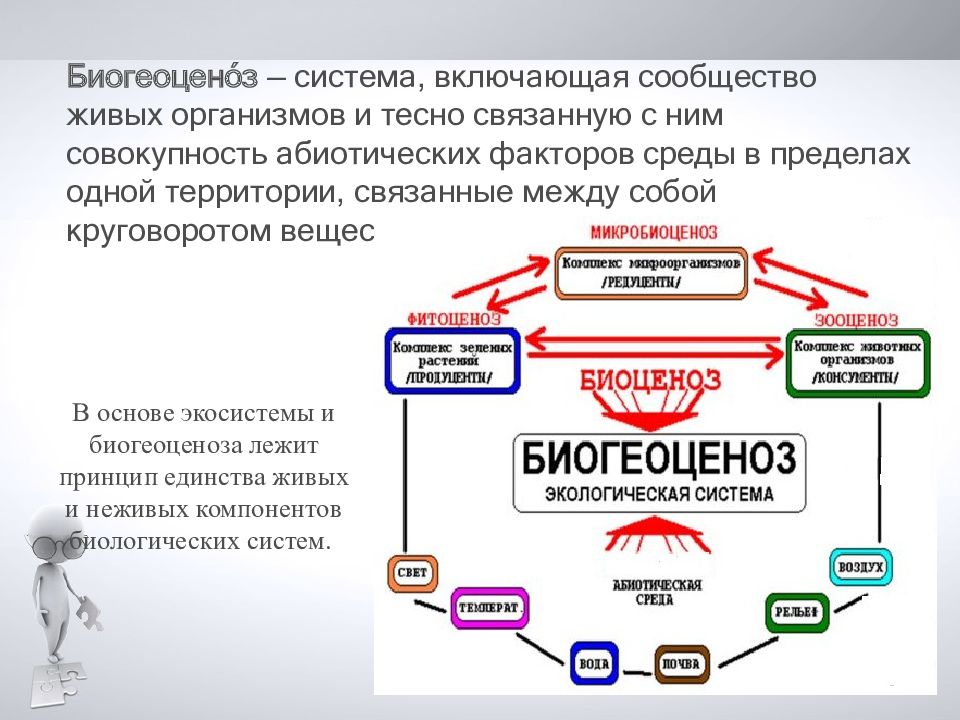

Биогеоцено́з — система, включающая сообщество живых организмов и тесно связанную с ним совокупность абиотических факторов среды в пределах одной территории, связанные между собой круговоротом веществ и потоком энергии. В основе экосистемы и биогеоценоза лежит принцип единства живых и неживых компонентов биологических систем.

Слайд 95: Каждый биогеоценоз является экосистемой, но не каждая экосистема соответствует биогеоценозу

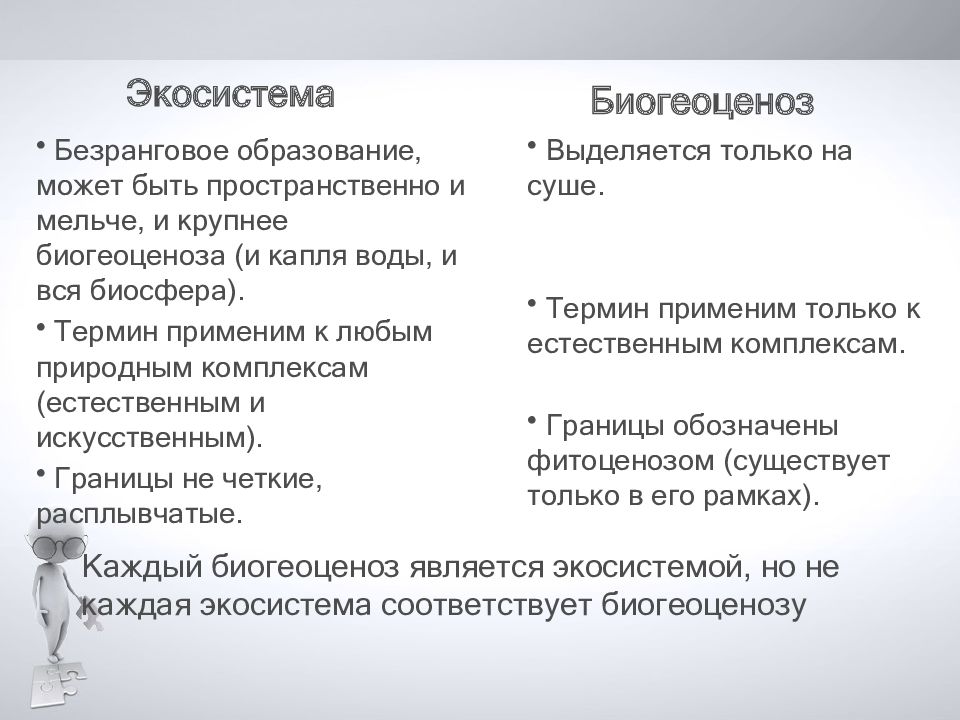

Экосистема Безранговое образование, может быть пространственно и мельче, и крупнее биогеоценоза (и капля воды, и вся биосфера). Термин применим к любым природным комплексам (естественным и искусственным). Границы не четкие, расплывчатые. Биогеоценоз Выделяется только на суше. Термин применим только к естественным комплексам. Границы обозначены фитоценозом (существует только в его рамках).

Слайд 96: Агроэкосистема и экосистема

Общее источник энергии – Солнце, наличие организмов, связь между организмами и условиями среды, наличие пищевых цепей. Отличия В агроэкосистеме : обязательное звено – человек – дополнительный источник энергии, преимущественно действует искусственный отбор, разнообразие снижено, пищевые цепи короткие, неразветвленные, борьба с вредителями и болезными, круговорот веществ незамкнутый, не способны к саморегулированию и самовосстановлению.

Слайд 97: Управление агроэкосистемами

Управление осуществляется по преимуществу извне, через биологических посредников (с/ х растения и животные, почвенную биоту и пр. организмы). Экологически ориентированное управление агроэкосистемами позволяет сочетать получение достаточно большого количества сельскохозяйственной продукции высокого качества с сохранением условий среды и экономией антропогенной энергии. Что необходимо ограничить ? – долю пашни под разрушающими почву культурами, сохраняя под многолетними кормовыми угодьями и лесом; – вмешательство в жизнь почвы при ее обработке (использовать безотвальную обработку); – дозы минеральных удобрений и химических средств защиты растений; – поголовье скота.

Слайд 98

Что требуется ? – возделывать виды и сорта культурных растений и разводить породы сельскохозяйственных животных, которые требуют меньших затрат антропогенной энергии; – использовать экологичные севообороты с многолетними травами и сидератами для восстановления плодородия почв; – возделывать поликультуры и смеси культурных растений, которые более полно используют агроресурсы и требуют меньших затрат на защиту растений; – рассредоточивать скот по территории агроэкосистемы (содержать на небольших фермах), чтобы облегчить внесение навоза на поля.

Слайд 99: Урбоэкосистема (городская система) — пространственно ограниченная природно-техногенная система, сложный комплекс взаимосвязанных обменом вещества и энергии автономных живых организмов, абиотических элементов, природных и техногенных, создающих городскую среду жизни человека, отвечающую его биологическим, психологическим, этническим, трудовым, экономическим и социальным потребностям

человек + природная среда ↓ урбоэкосистема со специфической природно-антропогенной средой Экологическое равновесие – это динамическое состояние природной среды, при котором она устойчиво функционирует (основные функции – самовосстановление и самоочищение)

Слайд 100: Крупные сочетания экосистем – это биомы

Биом – это природная зона с определенными климатическими условиями и соответствующим набором доминирующих видов растений и животных. ◊ тундра, ◊ тайга, ◊ листопадные леса умеренной зоны, ◊ степи умеренной зоны, ◊ растительность средиземноморского типа, ◊ пустыни, ◊ тропические саванны и лугопастбищные земли, ◊ тропическое или колючее редколесье, ◊ тропические леса

Слайд 102

Биосфера (от греч. « вios » – жизнь, « sphaera » – шар) – это своеобразная оболочка Земли, содержащая всю совокупность живых организмов и ту часть вещества планеты, которая находится в непрерывном обмене с этими организмами. Ж.Б. Ламарком → ввел представление о биосфере (хотя термина еще не существовало), Э. Зюсс, 1872 г. → ввел термин «биосфера», В.И. Вернадский → разработал учение о биосфере ↓ Биосфера – оболочка Земли, состав, структура и энергетика которой обусловлены прошлой и современной деятельностью живых организмов Биосфера – оболочка земли, населяемая живыми организмами ( Э.Зюсс ). Биосфера - область жизни, основа которой является взаимодействие живого и костного вещества (В.И. Вернадский).

Слайд 103: Компоненты биосферы

1) живое вещество – совокупность всех живых организмов на планете; 2) биогенное вещество ; 3) косное вещество ; 4) биокосное вещество ; 5) вещество радиоактивного распада (элементы и изотопы уранового, ториевого и актиноуранового ряда); 6) вещество рассеянных атомов земного происхождения и космических излучений; 7) вещество космического происхождения (метеориты, космическая пыль).

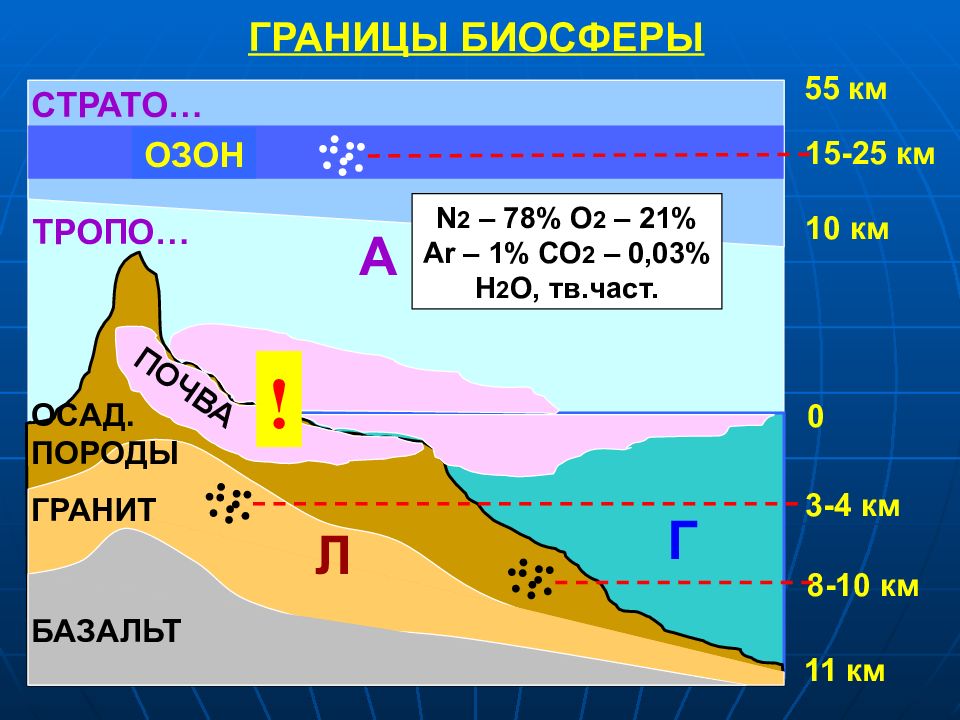

Слайд 104

ОЗОН 10 км 55 км 0 11 км А Л СТРАТО… ТРОПО… N 2 – 78% O 2 – 21% Ar – 1% CO 2 – 0,03% H 2 O, тв.част. 15-25 км 3-4 км 8-10 км Г ГРАНИЦЫ БИОСФЕРЫ БАЗАЛЬТ ГРАНИТ ПОЧВА ОСАД. ПОРОДЫ !

Слайд 105

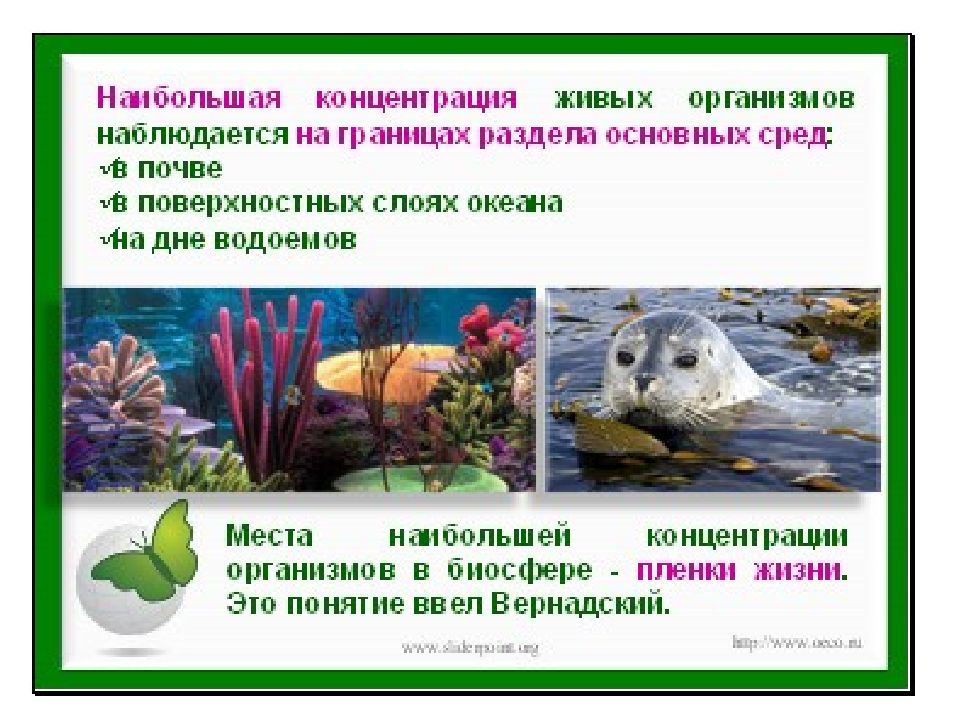

В АТМОСФЕРЕ – ВЕРХНЯЯ ГРАНИЦА ПРОХОДИТ НА ВЫСОТЕ 15-25 км (СПОРЫ БАКТЕРИЙ), НАИБОЛЬШАЯ ПЛОТНОСТЬ ЖИВОГО ВЕЩЕСТВА – В ПРИЗЕМНОМ СЛОЕ. ГРАНИЦЫ БИОСФЕРЫ В ЛИТОСФЕРЕ – НИЖНЯЯ ГРАНИЦА ПРОХОДИТ НА ГЛУБИНЕ 8-10 км (КОЛОНИИ БАКТЕРИЙ), НАИБОЛЬШАЯ ПЛОТНОСТЬ ЖИВОГО ВЕЩЕСТВА – В ПОЧВЕ. ГИДРОСФЕРА – ЗАСЕЛЕНА ПОЛНОСТЬЮ (ДО ГЛУБИНЫ 11 км), НАИБОЛЬШАЯ ПЛОТНОСТЬ ЖИВОГО ВЕЩЕСТВА – В ПРИБРЕЖНЫХ И ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДАХ. НАИБОЛЕЕ ЗАСЕЛЕНА ЗОНА КОНТАКТА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВСЕХ ТРЁХ ГЕОСФЕР ЗЕМЛИ – пленка жизни.

Слайд 107

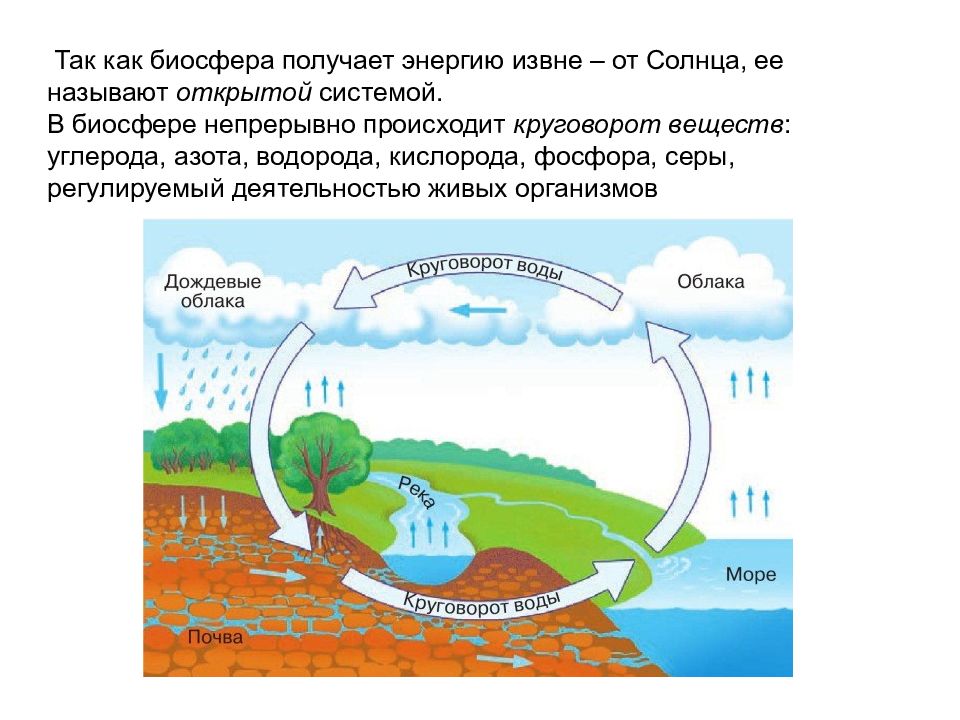

Так как биосфера получает энергию извне – от Солнца, ее называют открытой системой. В биосфере непрерывно происходит круговорот веществ : углерода, азота, водорода, кислорода, фосфора, серы, регулируемый деятельностью живых организмов

Слайд 108: Круговорот веществ и поток энергии в биосфере

Все экосистемы – открытые термодинамические системы, относительно стабильные во времени.

Слайд 109: Основные круговороты вещества

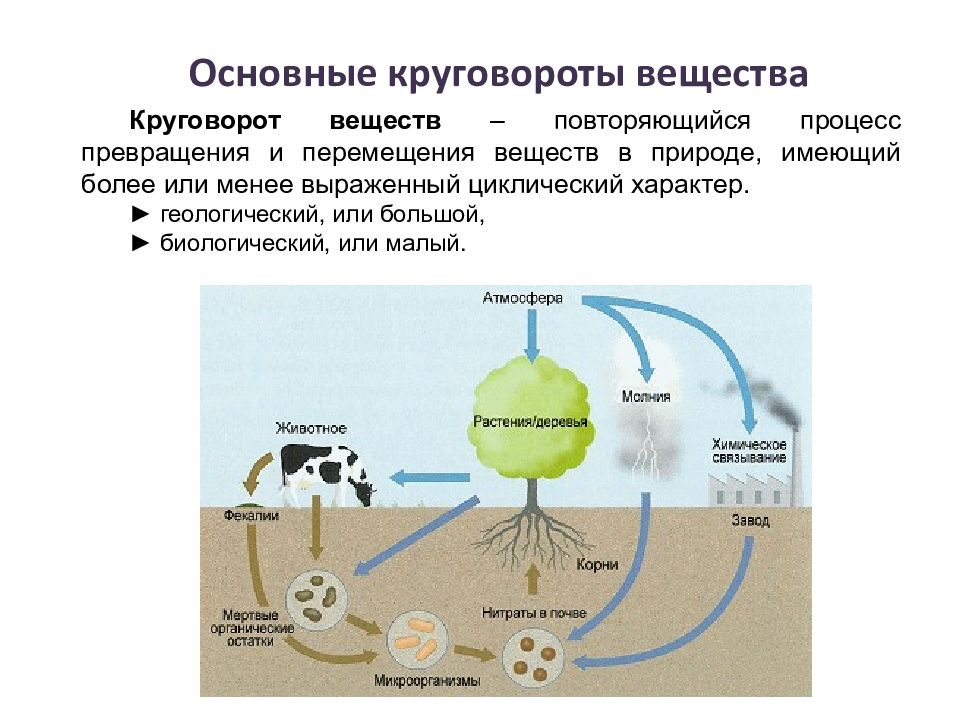

Круговорот веществ – повторяющийся процесс превращения и перемещения веществ в природе, имеющий более или менее выраженный циклический характер. ► геологический, или большой, ► биологический, или малый.

Слайд 110: Динамика биосферы

Обусловлена: потоком солнечной энергии, воздушными потоками, геокосмическими ритмами, деятельностью человека.

Слайд 111: Причины устойчивости биосферы

► наличие озонового слоя → защитный экран от жесткого УФ-излучения, ► магнитное поле → его силовые линии образуют вокруг земного шара магнитосферу, которая защищает живые организмы от солнечного ветра, ► высокое видовое разнообразие организмов → поддержание общего потока вещества и распределения энергии, ► наличие редуцентов → минерализуют органические остатки и подготавливают пищу для продуцентов.

Слайд 112: Биологическое разнообразие – это все существующие на Земле виды животных, растений, грибов и микроорганизмов, а также их природные сочетания

Слайд 113: Роль биоразнообразия

Основа жизни на Земле. Биосфера способна создавать и поддерживать равновесие между входящими в ее состав экосистемами, внутри каждой из которых должен сохраняться свой оптимальный биотический баланс. 2. Практическая ценность. Это неиссякаемый источник биологических ресурсов. 3. Эстетическая ценность. Богатство видов животных и растений создает положительные эмоции, является источником вдохновения, важнейшим условием для развития отдыха и туризма.

Слайд 114

3-4 июня 1992 г. в Рио-де-Жанейро (Бразилия) прошла конференция ООН по окружающей среде и развитию, на которой многими государствами была подписана Конвенция о биологическом разнообразии: Понятие « биоразнообразие » получило широкое международное звучание. Приняты решения: Декларация по окружающей среде и развитию (Декларация РИО), Программа действий в XXI веке (Повестка дня на 21 век), Принципы рационального использования, сохранения и освоения всех видов лесов (лесные принципы).

Слайд 115: Перспективные направления в сохранении биоразнообразия :

1) разработка образовательных программ и подготовка квалифицированных специалистов в области сохранения биоразнообразия ; 2) сохранение редких видов (создание региональных и национальных Красных Книг); 3) организация различного рода «особо охраняемых природных территорий»; 4) биотехнические мероприятия (работы по акклиматизации, интродукции и т.д.); 5) устойчивое использование природных ресурсов.

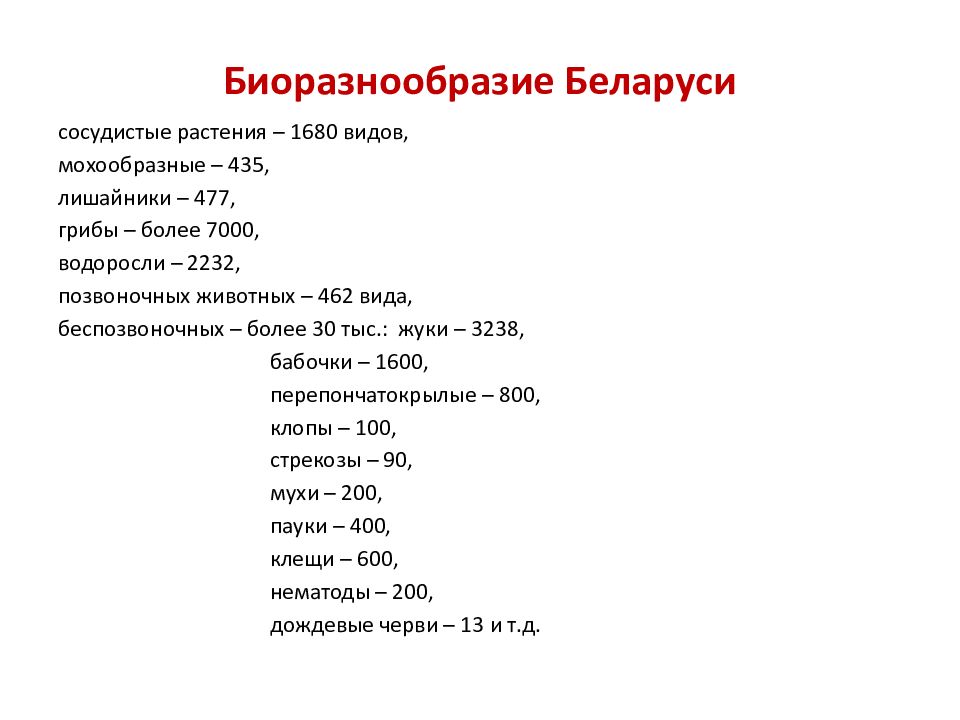

Слайд 116: Биоразнообразие Беларуси

сосудистые растения – 1680 видов, мохообразные – 435, лишайники – 477, грибы – более 7000, водоросли – 2232, позвоночных животных – 462 вида, беспозвоночных – более 30 тыс.: жуки – 3238, бабочки – 1600, перепончатокрылые – 800, клопы – 100, стрекозы – 90, мухи – 200, пауки – 400, клещи – 600, нематоды – 200, дождевые черви – 13 и т.д.

Слайд 117

Влияние хозяйственной деятельности человека на биосферу Сейчас на Земле проживает более 6 млрд человек, к 2030 г. это число вырастет до 10 млрд, а к 2050 г. — до 12,5 млрд человек. Обеспечение населения Земли продовольствием и энергетическими ресурсами является острой проблемой. Сегодня в странах, где существует постоянная нехватка продовольствия, проживает около 70 % населения планеты. Ввиду этого интенсивно эксплуатируются плодородные земли густонаселенных районов, что ежегодно приводит к уменьшению их площади почти на 2 %. Катастрофически быстро сокращаются невозобновляемые природные ресурсы. По прогнозам ученых, человечество в течение ближайших 200 лет израсходует все запасы металлов. Хозяйственная деятельность человека на современном этапе все чаще демонстрирует отрицательные примеры воздействия на биосферу.

Слайд 118

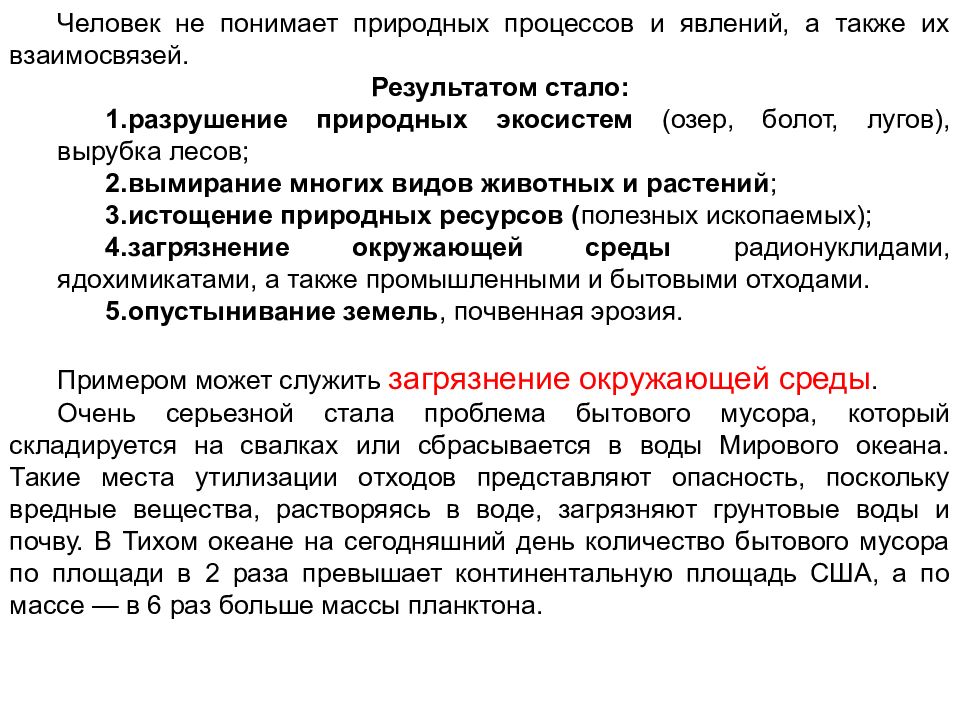

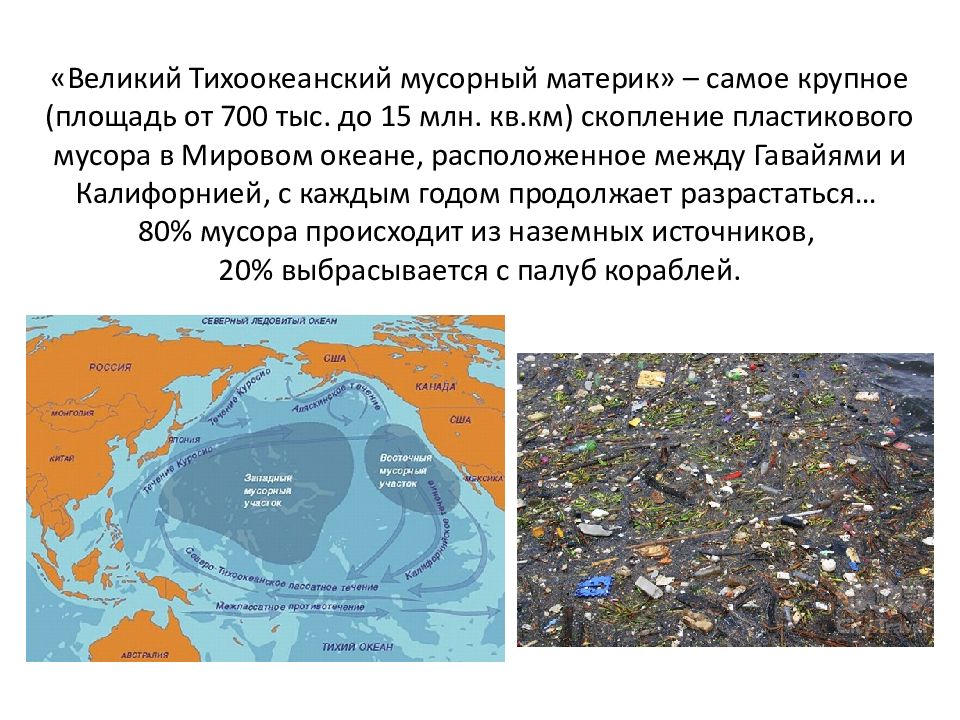

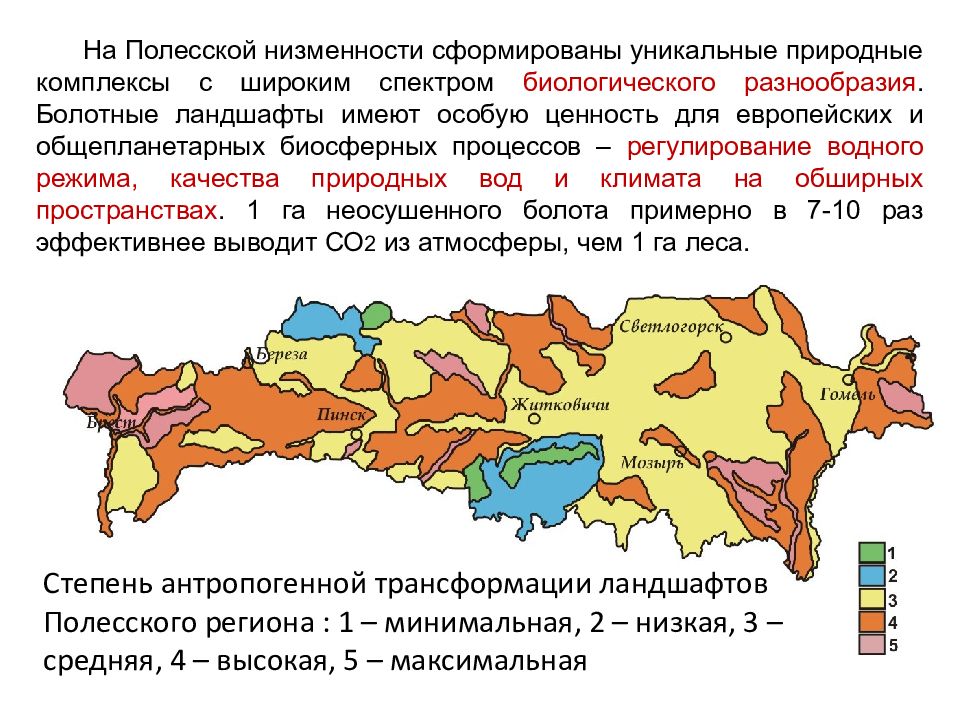

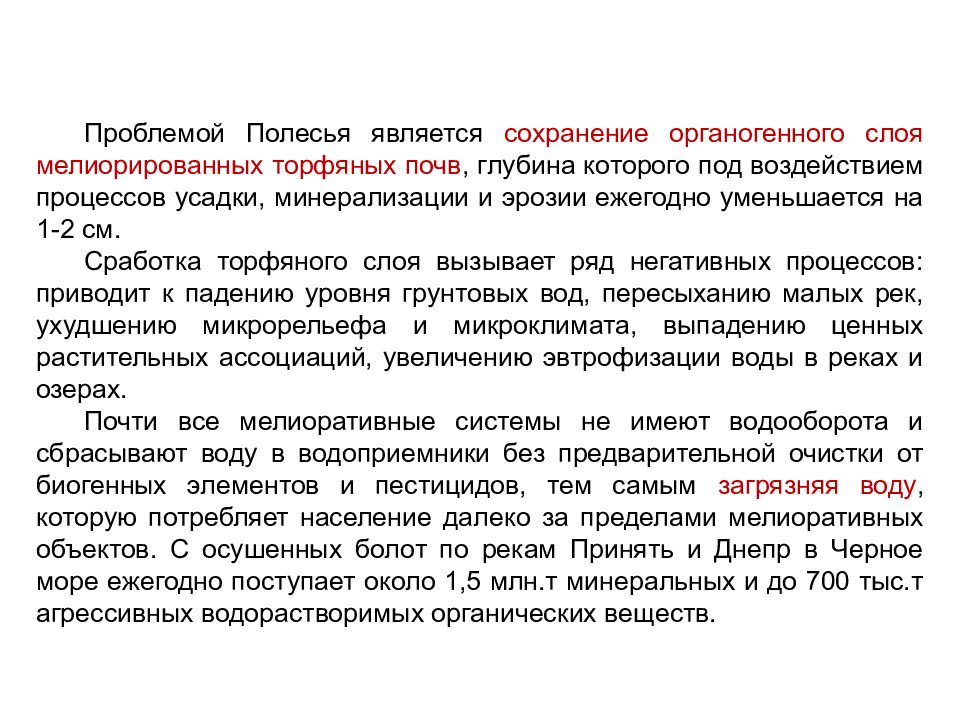

Человек не понимает природных процессов и явлений, а также их взаимосвязей. Результатом стало: разрушение природных экосистем (озер, болот, лугов ), вырубка лесов ; вымирание многих видов животных и растений ; истощение природных ресурсов ( полезных ископаемых); загрязнение окружающей среды радионуклидами, ядохимикатами, а также промышленными и бытовыми отходами. опустынивание земель, почвенная эрозия. Примером может служить загрязнение окружающей среды. Очень серьезной стала проблема бытового мусора, который складируется на свалках или сбрасывается в воды Мирового океана. Такие места утилизации отходов представляют опасность, поскольку вредные вещества, растворяясь в воде, загрязняют грунтовые воды и почву. В Тихом океане на сегодняшний день количество бытового мусора по площади в 2 раза превышает континентальную площадь США, а по массе — в 6 раз больше массы планктона.

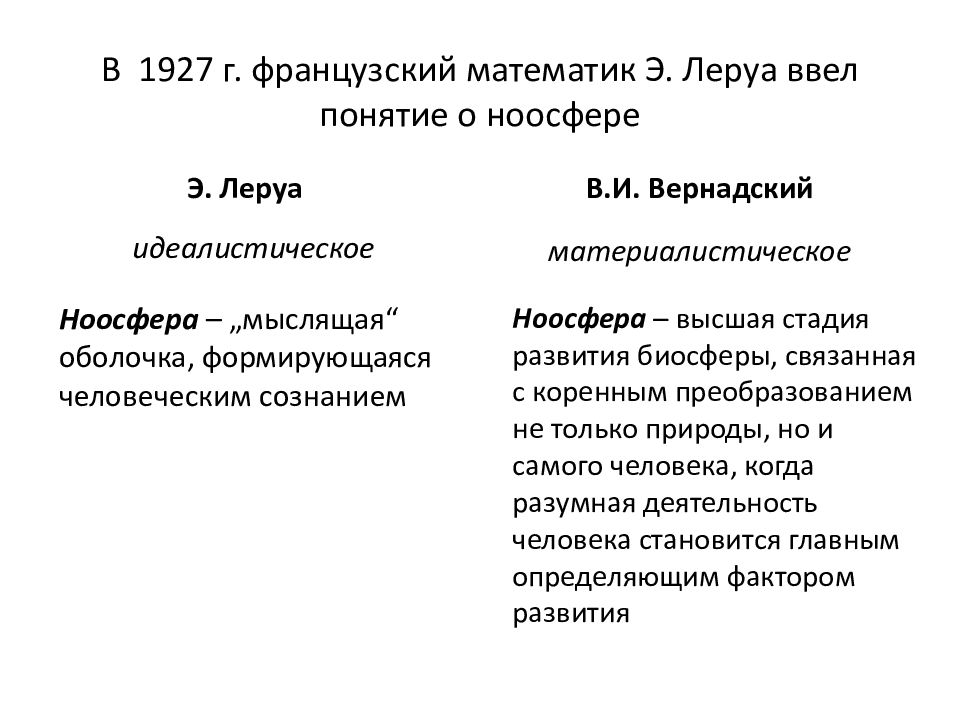

Слайд 120: Ноосфера

Ноосфера – это новое состояние биосферы, связанное с разумной деятельностью человека.

Слайд 121: В 1927 г. французский математик Э. Леруа ввел понятие о ноосфере

Э. Леруа Ноосфера – „мыслящая“ оболочка, формирующаяся человеческим сознанием В.И. Вернадский Ноосфера – высшая стадия развития биосферы, связанная с коренным преобразованием не только природы, но и самого человека, когда разумная деятельность человека становится главным определяющим фактором развития идеалистическое материалистическое

Слайд 122: Структура ноосферы

Гармоничная взаимосвязь всех составляющих в единстве с биосферой есть основа устойчивого существования и развития ноосферы

Слайд 123: Человек живет внутри природы и является ее частью, несет ответственность за судьбу планеты. Человек может сохраниться только вместе с биосферой, «встроив» свою хозяйственную деятельность в биосферные круговороты

Слайд 124: Техносфера – часть биосферы, преобразованная людьми с помощью прямого и косвенного воздействия технических средств в социально-экономических целях

Слайд 125

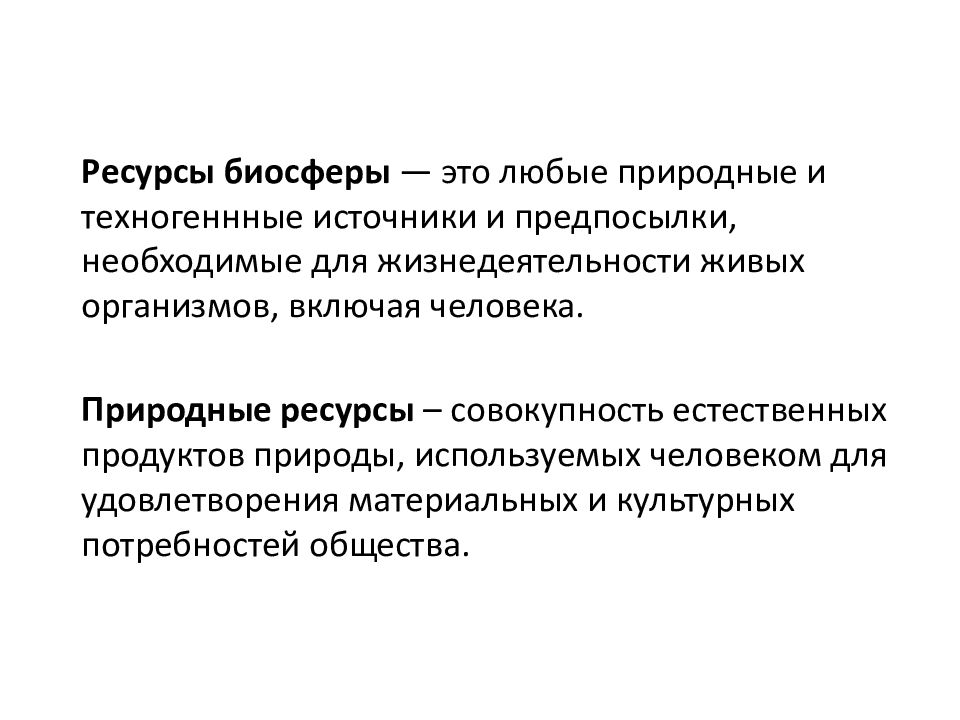

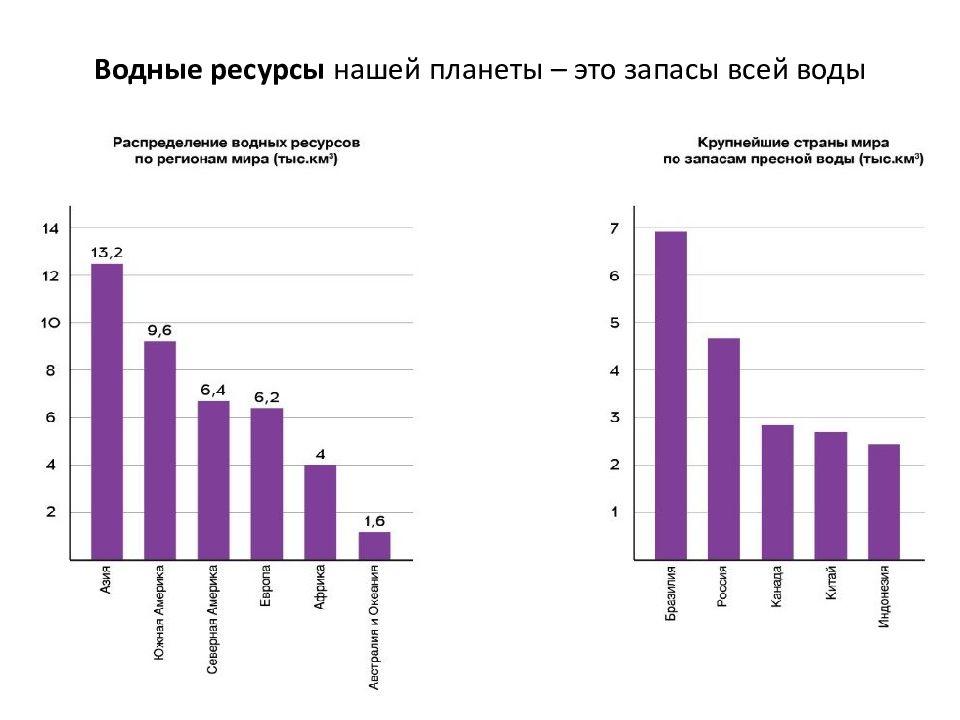

Ресурсы биосферы — это любые природные и техногеннные источники и предпосылки, необходимые для жизнедеятельности живых организмов, включая человека. Природные ресурсы – совокупность естественных продуктов природы, используемых человеком для удовлетворения материальных и культурных потребностей общества.

Слайд 127: С ередина ХХ в

Принято считать, что с биосфера вошла в состояние глобального экологического кризиса. Экологический кризис — несоответствие растущих масштабов деятельности человека для удовлетворения своих жизненных потребностей восстановительным возможностям природы.

Слайд 128

Экологический кризис – это критическое состояние окружающей среды, вызванное деятельностью человечества; это нарушение равновесия между природными условиями и воздействием человека на окружающую природную среду. Определение Реймерса.

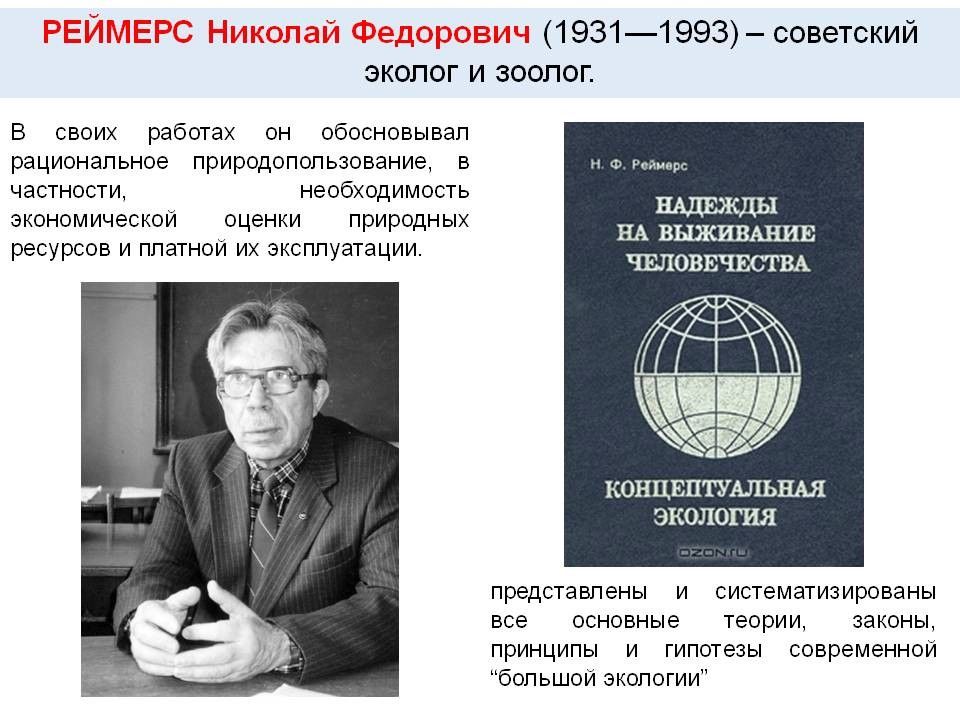

Слайд 129: Николай Фёдорович Реймерс

( родился 1931—1993) — советский зоолог, эколог, один из главных участников становления заповедного дела в СССР. Доктор биологических наук, профессор.

Слайд 130

До 1961 года, когда Реймерс вернулся в Москву, на обширных территориях от Сахалина до Центральной Сибири им были проведены многолетние и обширные полевые научные работы, посвященные роли птиц, мелких млекопитающих и насекомых в организации экосистем. Результатом этих работ стали монографии «Насекомоядные и грызуны верхней Лены» (1963) и «Птицы и млекопитающие южной тайги Средней Сибири» (1966), а также множество статей. C начала 1960-х годов область интересов постепенно начинает смещаться в сторону теории и практики организации заповедного дела. В 1966 году он становится заместителем директора по науке Приокско-Террасного заповедника; в 1968—1969 годах работает в Главном управлении по охране природы, заповедникам и охотничьему хозяйству Министерства сельского хозяйства СССР. От проблем аутэкологии и популяционной экологии Реймерс впоследствии переходит к изучению проблем теоретической экологии, эколого-экономической науки ( биоэкономики ) и экологии человека. Активно пропагандирует и популяризирует науку, охрану природы, заповедное дело и рациональное природопользование (в журналах «Наука и жизнь», «Природа», «Химия и жизнь» и газетных публикациях), много выступает с лекциями. В должности руководителя лаборатории и главного научного сотрудника работал в ЦЭМИ РАН, затем — в Институте проблем рынка (созданного на базе ЦЭМИ). В 1988 году становится первым председателем Экологического союза СССР. C 1992 года — один из организаторов и первый декан экологического факультета МНЭПУ. После продолжительной болезни скончался в 1993 году. С 1993 года в МНЭПУ ежегодно проводятся Научные чтения памяти Н. Ф. Реймерса. Тремя основными работами, в которых подведен итог многолетним теоретическим и практическим изысканиям Реймерса, стали словарь-справочник «Природопользование» (1990), «Популярный биологический словарь» (1991) и монография «Надежды на выживание человечества. Концептуальная экология» (1992; переизд., 1994). В последней книге, впервые в русскоязычной литературе, он дал формулировки и систематизировал более 200 экологических законов, правил и принципов.

Слайд 131: Качество природной среды »

– степень соответствия природных условий потребностям людей или других живых существ. Приемлемое качество природной среды подразумевает : возможность устойчивого существования и развития исторически сложившейся, созданной или преобразованной человеком экосистемы; отсутствие в настоящем и будущем неблагоприятных последствий у любой (или наиболее важной) популяции, обитающей в данной экосистеме.

Слайд 132: 3 ступени экологического кризиса

1. Зона напряженной экологической ситуации 2. Зона экологического бедствия 3. Зона экологической катастрофы

Слайд 133: Какие же пути преодоления экологического кризиса на нашей планете и есть ли они?

Н.Ф. Реймерс обосновывает основные позиции современной экополитики в этом направлении. 1 ) прежде всего, нужна тщательная инвентаризация природных ресурсов, в экосистемах по всей их иерархии. Абсолютно необходим глобальный банк натурных данных, который должен включать констатации количества и качества ресурсов, их динамику, реакции экосистем на антропогенное давление. 2) одним из основных путей выживания человечества следует считать создание механизма превентивного сохранения природных ресурсов и условий на рыночной основе. Пока цена природных ресурсов и оценка ущербов от изменения среды жизни (тоже ресурсный фактор, но обычно выделяемый в особую категорию) определяется на базе различных подходов. Должны быть разработаны глобальные нормативы и мировые цены на все природные ресурсы и сложится их мировой их рынок. Нулевой оценки природных ресурсов давно уже нет. Любая часть «организма» природы что- то стоит для человечества, хотя бы потому, что для всех желающих ресурсов уже нет.

Слайд 134: Какие же пути преодоления экологического кризиса на нашей планете и есть ли они?

3 ) интенсификация использования природных ресурсов при условии сохранения среды жизни и увеличения темпов экономического роста. Одно из направлений – наиболее полное извлечение минеральных ресурсов, например, нефти, иногда теряемой до 70%. То же касается и сельхозресурсов. Такой же процесс возможен и в лесном хозяйстве, где сейчас идет хищническая вырубка леса. 4) использование массива вторичных ресурсов. В Чехии, например, лом черных металлов используют на 90%, отходы текстильного производства на 65, стекольного – свыше 30. Внутренний ресурсный круг, не вовлекающий природные запасы из вне невозможен, но в ряде случаев (пример Японии) он может занять ведущее место. 5) разумная достаточность в числе и размере предприятий совершенно необходима. Одновременно следует стремиться к тому, чтобы изделия были по возможности миниатюрными и забирали минимум ресурсов. Оптимизация числа и размеров хозяйственных единиц и их продукции – еще один путь облегчения экологической ситуации. В очередной раз следует напомнить, что гигантизм – начало конца. Это общесистемный закон.

Слайд 135: Какие же пути преодоления экологического кризиса на нашей планете и есть ли они?

6) э кономия энергии и смена ее источников на водород и солнечные батареи неизбежны, хотя это произойдет не скоро – поколения энергоисточников заменяются не чаще, чем через 30-40 лет. Количество ГЭС, АЭС и ТЭС уже превысило предел разумной достаточности. Дальнейшее их развитие опасно, даже если удастся улавливать отходящие газы ТЭС и АЭС. К тому же ГЭС, разрывая экологические цепи «река-водоем», ведут к непредсказуемым изменениям в морских экосистемах. 7) существенной отраслью в сфере воспроизводства природной среды выступает поддержание экологического равновесия. Необходимо сохранять определенное соотношение между количеством и качеством экологических компонентов – энергией, водой, воздухом, почво-субстратами, растениями, животными и микроорганизмами. Иначе говоря, нельзя безнаказанно распахать весь мир, пагубно использовать сверхтяжелые сельскохозяйственные машины, делать открытые разрезы для добычи полезных ископаемых, в результате чего образуются воронки депрессии подземных вод, охватывающие территорию в радиусе 150-200 км и т.п.

Слайд 136: Какие же пути преодоления экологического кризиса на нашей планете и есть ли они?

8) демографическое планирование становится в повестку дня. Оно возможно лишь на базе социально-экономических компенсаций, изменения самой основы воспроизводства населения. Это уже происходит в развитых странах, имеющих низкий или отрицательный прирост населения. Его база – высочайшая социальная защищенность и материальная обеспеченность людей, приемлемое качество жизни, высокая культура, чувство собственного достоинства и уважение прав человека, уверенность в своем завтрашнем дне и будущем немногочисленных потомков. 9) для осуществления всех этих направлений необходимы знания и поэтому расходы на науку должны быть увеличены многократно. Например, в США – стране, которую едва ли можно заподозрить в легкомысленном разбрасывании денег, расходы на науку с 1972 по 1987 г увеличились с 40,092 млрд. до 132,4 млрд. долларов. При этом число ученых возросло лишь с 56 до 66 на 10 000 населения.

Слайд 137

Экологические катастрофы и их предупреждение. В 70-е гг. ХХ в. была создана Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП). Членом данной Программы является и Беларусь наряду с еще 170 странами. Также были сформированы Всемирная комиссия ООН по окружающей среде, Центр срочной экологической помощи ООН и другие всемирные экологические организации, проводящие огромную работу в области охраны окружающей среды. Организацией Объединенных Наций были выделены три глобальные экологические проблемы, решение которых видится первоочередным в предотвращении развития экологической катастрофы мирового масштаба. Это изменение климата, опустынивание и деградация земель, а также утрата биологического разнообразия. Под эгидой ООН по трем перечисленным направлениям были приняты международные конвенции, подписанные практически всеми странами мира.

Слайд 138: Глобальные экологические проблемы

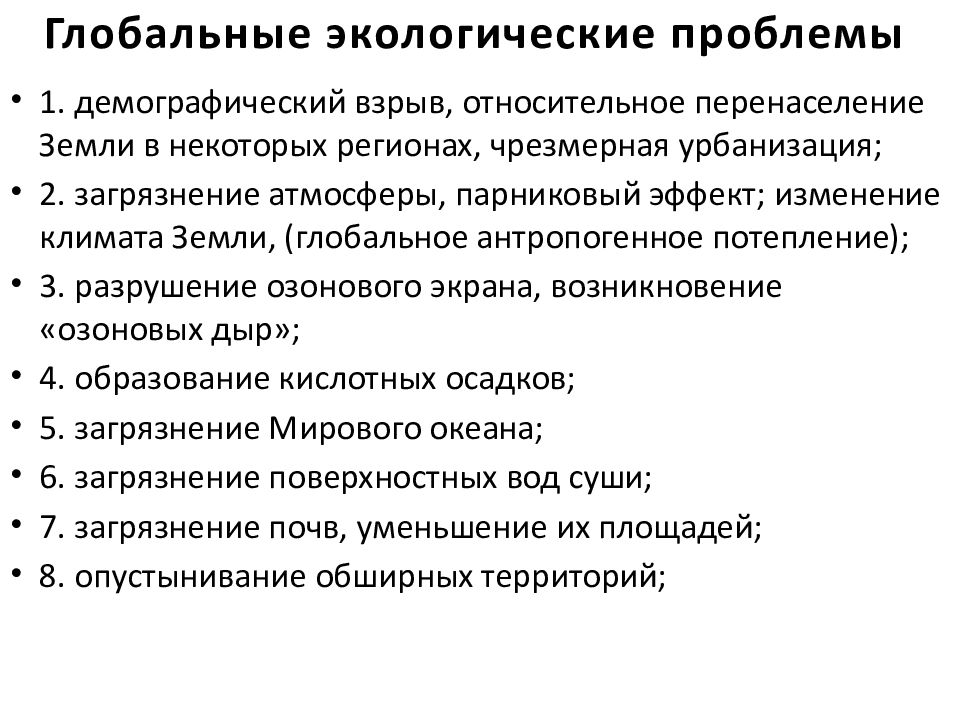

1. демографический взрыв, относительное перенаселение Земли в некоторых регионах, чрезмерная урбанизация; 2. загрязнение атмосферы, парниковый эффект; изменение климата Земли, ( глобальное антропогенное потепление); 3. разрушение озонового экрана, возникновение «озоновых дыр»; 4. образование кислотных осадков; 5. загрязнение Мирового океана; 6. загрязнение поверхностных вод суши; 7. загрязнение почв, уменьшение их площадей; 8. опустынивание обширных территорий;

Слайд 139: Глобальные экологические проблемы

9. истребление лесного покрова Земли, уменьшение площадей тропических и северных лесов; 10. продолжающее накапливание на поверхности Земли бытового мусора и всякого рода твердых и жидких отходов; 11. уменьшение биологического разнообразия флоры и фауны и устойчивости экосистем; 12. замусоривание околоземного космического пространства (ОКП); 13. нарушение глобального и регионального экологического равновесия; 14. освобождение экологических ниш и заполнение их иными видами ( инвазии видов, например, золотарник канадский ); 15. исчерпание многих месторождений минерального сырья; 16. усиление социальной нестабильности, дифференциация богатой и бедной части населения многих стран.

Слайд 140

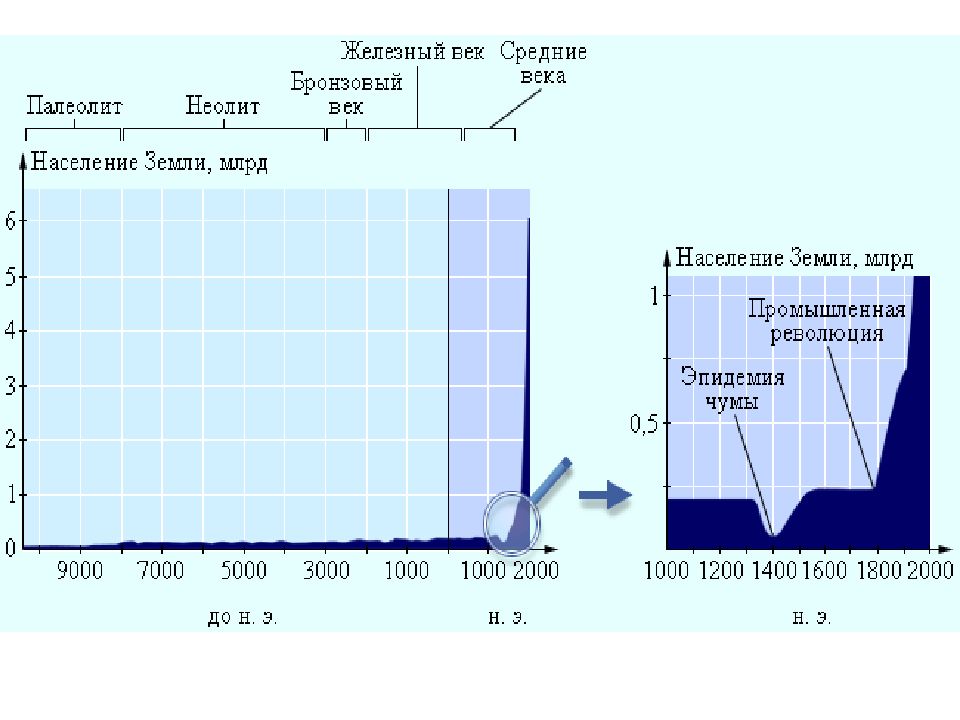

Столица Мексики – Мехико, где живут около 20 млн. людей, является пятым по величине городом мира. Демографический взрыв, относительное перенаселение Земли в некоторых регионах, чрезмерная урбанизация В 2017 году численность населения Земли продолжит увеличиваться и в конце года будет составлять 7 576 951 390 человек. Данные с сайте «Население Земли» http ://countrymeters.info/ru/World

Слайд 142

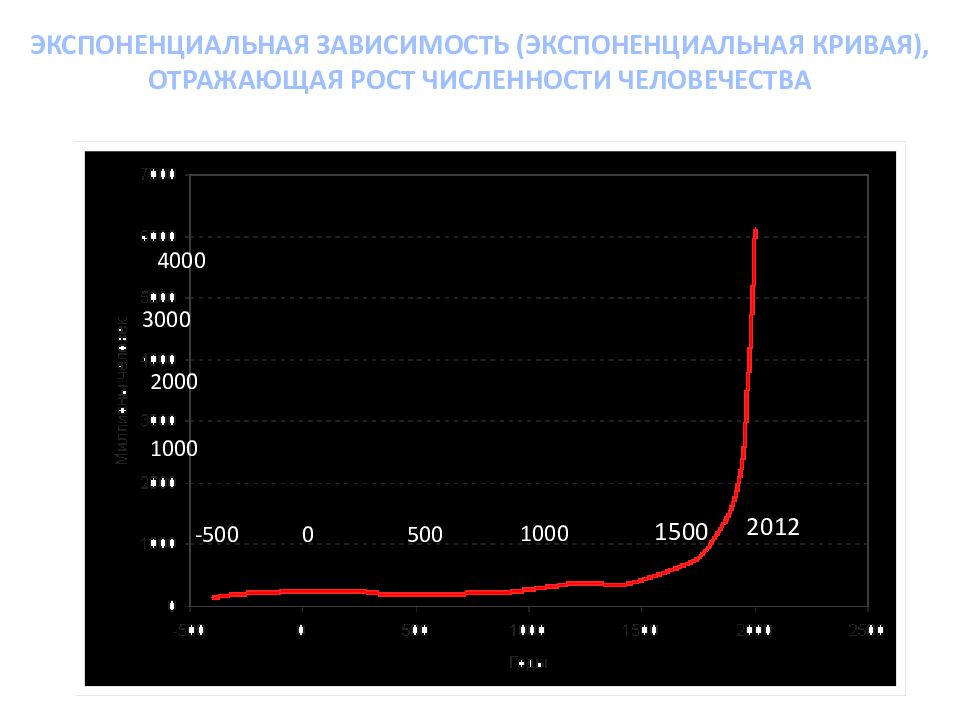

2012 1500 1000 500 0 -500 1000 2000 3000 4000 7000 ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ (ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНАЯ КРИВАЯ), ОТРАЖАЮЩАЯ РОСТ ЧИСЛЕННОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Слайд 143

5 – древний мир, 6 – средние века, 7 – новая и 8 – новейшая история, стрелка указывает на период чумы – «Черная смерть», кружок – настоящее время

Слайд 144

рост скорости вымирания видов из-за действий человека. Сходство этих двух кривых: одна их них – рост численности населения Земли, другая – скорость утраты видов животных.

Слайд 146

Рейтинг самых густонаселенных стран выглядит так : 1.Китай – 1,3 млрд. 2.Индия – 1,06млрд. 3.США – 295млн. 4.Индонезия – 246 млн. 5.Бразилия – 193 млн. 6.Пакистан – 187 млн. 7.Бангладеш – 164млн. 8.Нигерия – 150 млн. 9.Россия – 142млн. 10.Япония – 127 млн. Основной прирост населения приходится на страны второго и третьего мира

Слайд 150: В этих обезличенных районах живут люди, которые как малую родину запомнят лишь подъезд, двор, садик и школу

Слайд 153

Шумовое загрязнение окружающей среды Электромагнитное загрязнение окружающей среды

Слайд 155

Наиболее сильные колебания температуры наблюдаются в Арктике, Гренландии и на Антарктическом полуострове.

Слайд 157

Загрязнение атмосферы. По статистическим данным, в результате хозяйственной деятельности человека в атмосферу ежегодно поступает около 30 млрд т оксидов углерода, 200 млн т оксидов серы, 70 млн т оксидов азота, 1,5 млн т фреонов (хладонов), а также соединения свинца, углеводороды (в том числе канцерогенные), большое количество твердых частиц (пыль, сажа и др.). Аммиак NH3 и хлороводород очень хорошо растворяются в воде, поэтому с дождями они попадают в почву, где аммиак усваивается растениями, а хлороводород реагирует с минеральными веществами.

Слайд 158: Изменение состава атмосферы

К моменту появления человека углекислый газ, так необходимый растениям, уже стал дефицитом. Его концентрация в воздухе до начала промышленной революции составляла всего 0,029%. Однако в последние полтора столетия из-за сжигания ископаемого топлива и уничтожения лесов содержание СО2 в атмосфере повышается. По данным американской обсерватории Мауна-Jloa (Гавайские острова), только с 1958 по 1997 г. среднегодовая концентрация СО2 в воздухе выросла с 0,0315 до 0,03б5 %. Оксиды углерода (СО и СО2), поступающие в атмосферу в результате сгорания топлива, являются причиной возникновения парникового эффекта. Два самых лёгких — водород и гелий — не могут удерживаться земным тяготением, поэтому, попав в атмосферу (водород — в результате вулканической деятельности, гелий — вследствие распада радиоактивных элементов), они быстро улетают в космос

Слайд 162

В рамках Конвенции ООН об изменении климата с целью предотвращения развития парникового эффекта более 180 стран подписали «Киотский протокол». Он стал первым глобальным соглашением, регулирующим выбросы в атмосферу парниковых газов.

Слайд 163

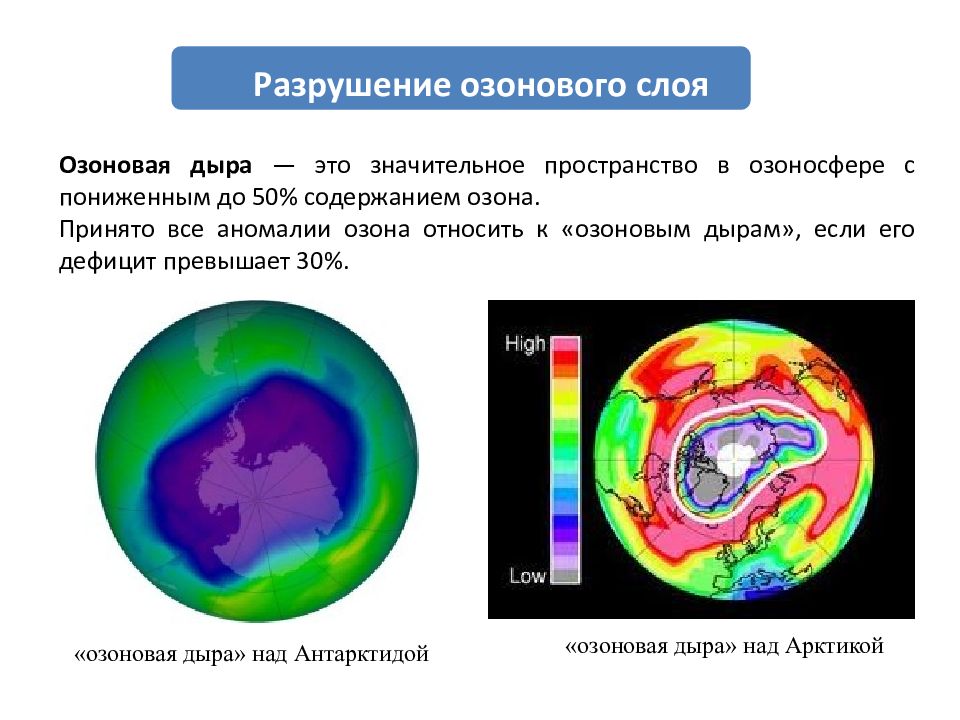

Разрушение озонового слоя «озоновая дыра» над Арктикой «озоновая дыра» над Антарктидой Озоновая дыра — это значительное пространство в озоносфере с пониженным до 50% содержанием озона. Принято все аномалии озона относить к «озоновым дырам», если его дефицит превышает 30%.

Слайд 164: Причины формирования «озоновых дыр»

ядерные испытания: при взрывах выделяется огромное количество энергии и образуются оксиды азота использование фреонов: в верхних слоях атмосферы подвергаются фотохимическому разложению с образованием СlO сверхзвуковые самолеты, запуск ракет: ударная волна, выбрасывают оксиды азота

Слайд 165

химическое загрязнение атмосферы, и как следствие этого образование кислотных осадков

Слайд 169: Химическое загрязнение

Кислотные осадки – атмосферные осадки, рН которых меньше, чем среднее значение рН дождевой воды (5,6) Загрязняющие вещества могут выпадать в виде дождя, снега и тумана

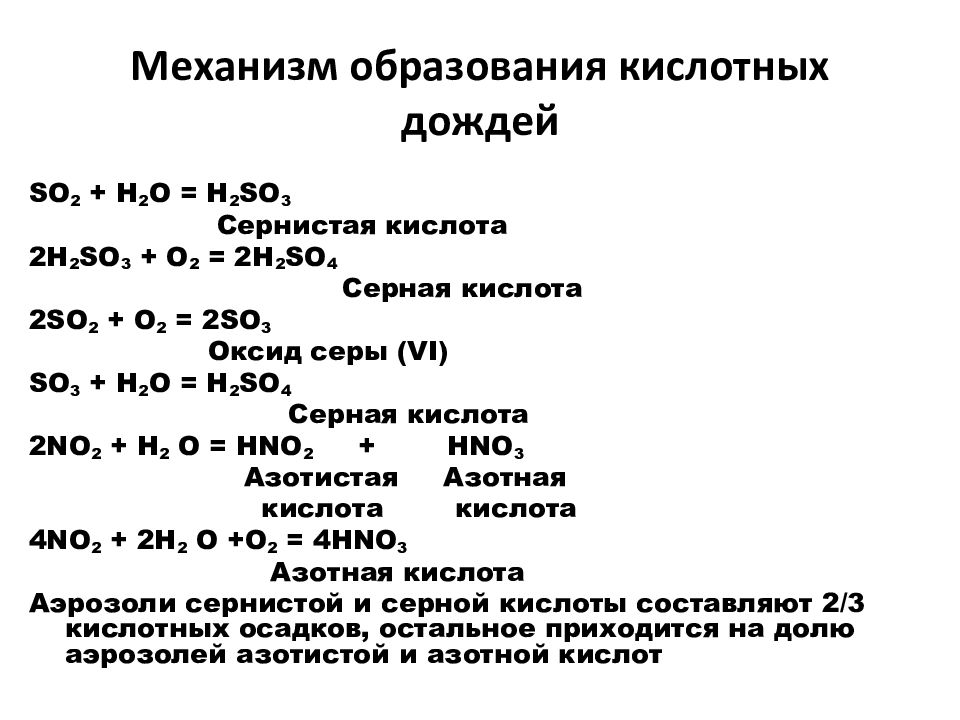

Слайд 170: Механизм образования кислотных дождей

SO 2 + H 2 O = H 2 SO 3 Сернистая кислота 2H 2 SO 3 + O 2 = 2H 2 SO 4 Серная кислота 2SO 2 + O 2 = 2SO 3 Оксид серы (VI) SO 3 + H 2 O = H 2 SO 4 Серная кислота 2 NO 2 + H 2 O = HNO 2 + HNO 3 Азотистая Азотная кислота кислота 4 NO 2 + 2 H 2 O +О 2 = 4HNO 3 Азотная кислота Аэрозоли сернистой и серной кислоты составляют 2/3 кислотных осадков, остальное приходится на долю аэрозолей азотистой и азотной кислот

Слайд 171: SO 2 ( оксид серы ) -

Эти соединения попадают в атмосферу естественным путем с извержениями вулканов. NO2 (оксид азота) В природе образование этого вещества может произойти во время разряда молнии

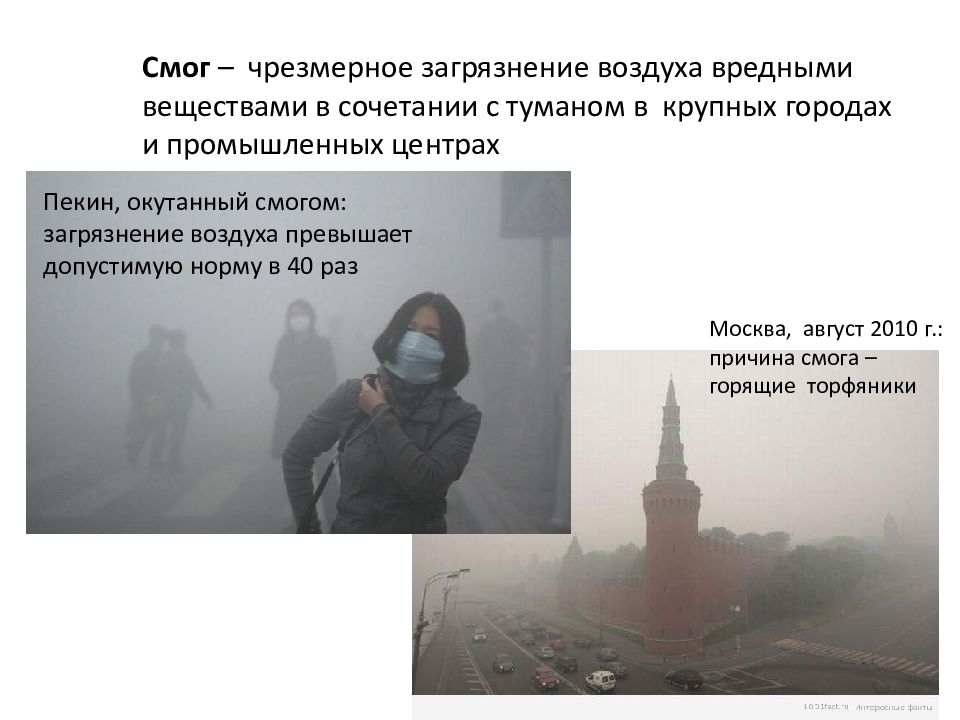

Слайд 175: Смог – чрезмерное загрязнение воздуха вредными веществами в сочетании с туманом в крупных городах и промышленных центрах

Пекин, окутанный смогом: загрязнение воздуха превышает допустимую норму в 40 раз Москва, август 2010 г.: причина смога – горящие торфяники

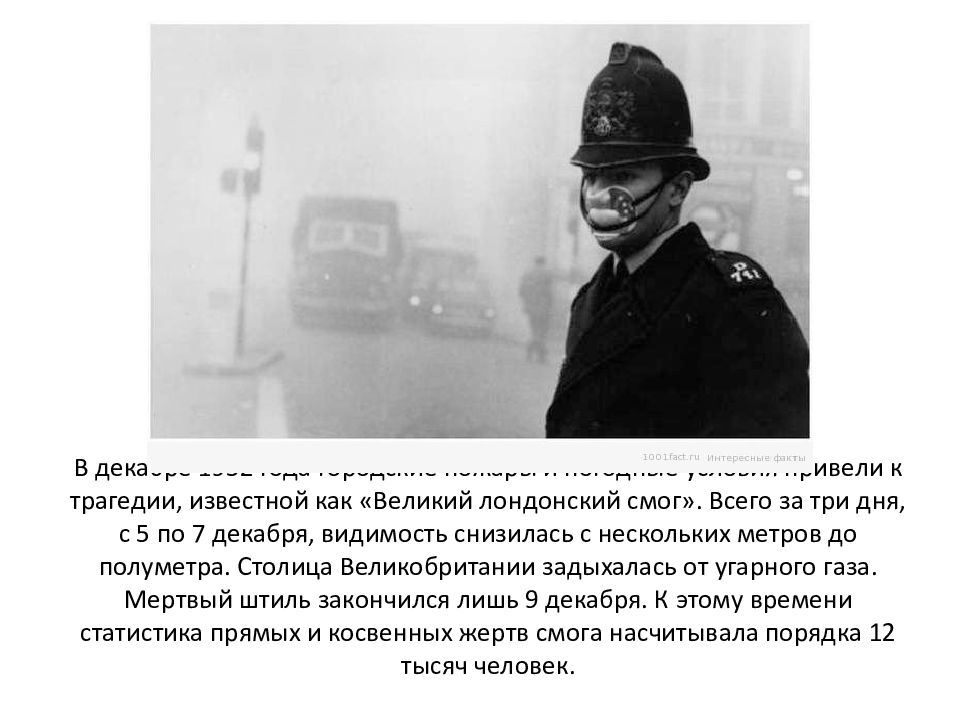

Слайд 176: В декабре 1952 года городские пожары и погодные условия привели к трагедии, известной как «Великий лондонский смог». Всего за три дня, с 5 по 7 декабря, видимость снизилась с нескольких метров до полуметра. Столица Великобритании задыхалась от угарного газа. Мертвый штиль закончился лишь 9 декабря. К этому времени статистика прямых и косвенных жертв смога насчитывала порядка 12 тысяч человек

Слайд 177: Фотохимический смог, который человек видит как устойчивую синеватую дымку, – бич мегаполисов. Он формируется не столько промышленными выбросами предприятий, сколько автомобильными выхлопами. Будучи нагретыми, они поднимаются вверх и, одновременно с охлаждением, подвергаются воздействию солнечного излучения, образуя вредные соединения, в том числе канцерогенные

Слайд 179

нефтью и нефтепродуктами бытовыми отходами сточными водами тяжелыми металлами и радиоактивными веществами

Слайд 180: Великий Тихоокеанский мусорный материк» – самое крупное (площадь от 700 тыс. до 15 млн. кв.км) скопление пластикового мусора в Мировом океане, расположенное между Гавайями и Калифорнией, с каждым годом продолжает разрастаться… 80% мусора происходит из наземных источников, 20% выбрасывается с палуб кораблей

Слайд 181

Мексиканский залив Азовское море Последствия загрязнения Мирового океана

Слайд 183

В Южном Судане и Эфиопии часто утоляют жажду водой прямо из луж... Иногда дождь — это единственный источник питьевой воды, Мьянма

Слайд 185

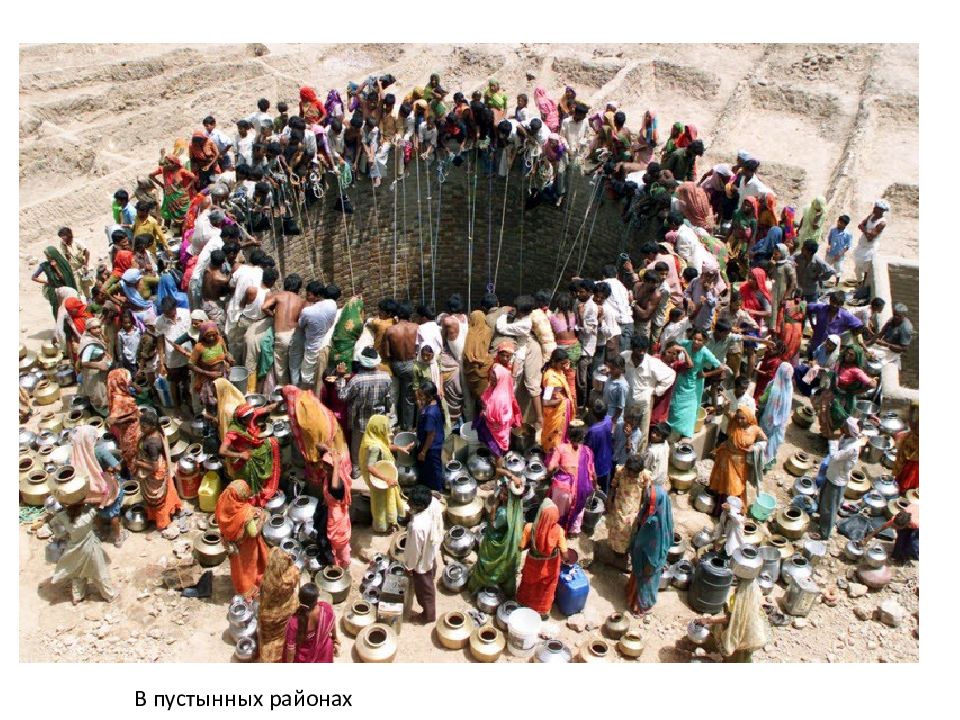

Каждую минуту в мире погибает один человек от инфекций, вызванных употреблением грязной воды В развивающихся странах испытывают нехватку пресной воды в связи с отсутствием инфраструктуры, необходимой для забора воды из водоносных пластов и рек.

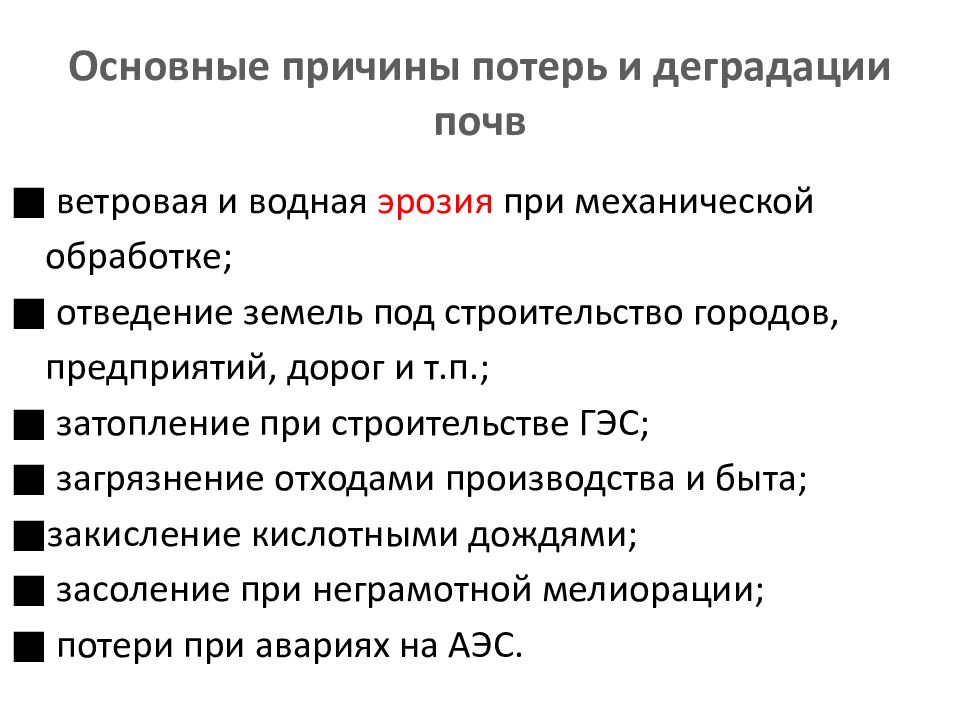

Слайд 187: Основные причины потерь и деградации почв

■ ветровая и водная эрозия при механической обработке ; ■ отведение земель под строительство городов, предприятий, дорог и т.п.; ■ затопление при строительстве ГЭС; ■ загрязнение отходами производства и быта; ■закисление кислотными дождями; ■ засоление при неграмотной мелиорации; ■ потери при авариях на АЭС.

Слайд 189

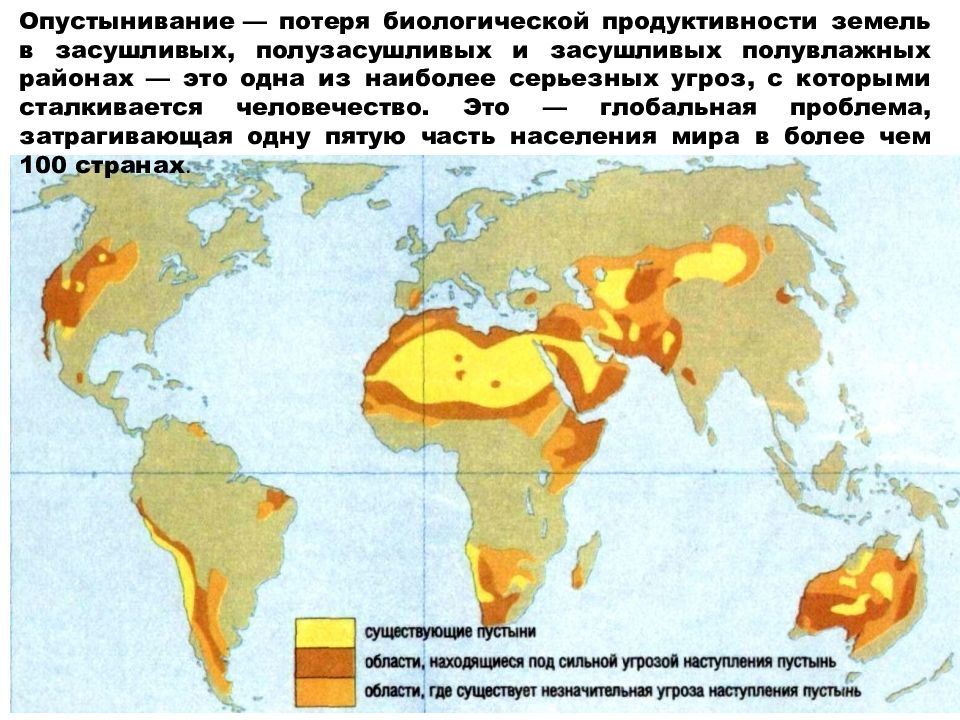

Опустынивание — потеря биологической продуктивности земель в засушливых, полузасушливых и засушливых полувлажных районах — это одна из наиболее серьезных угроз, с которыми сталкивается человечество. Это — глобальная проблема, затрагивающая одну пятую часть населения мира в более чем 100 странах.

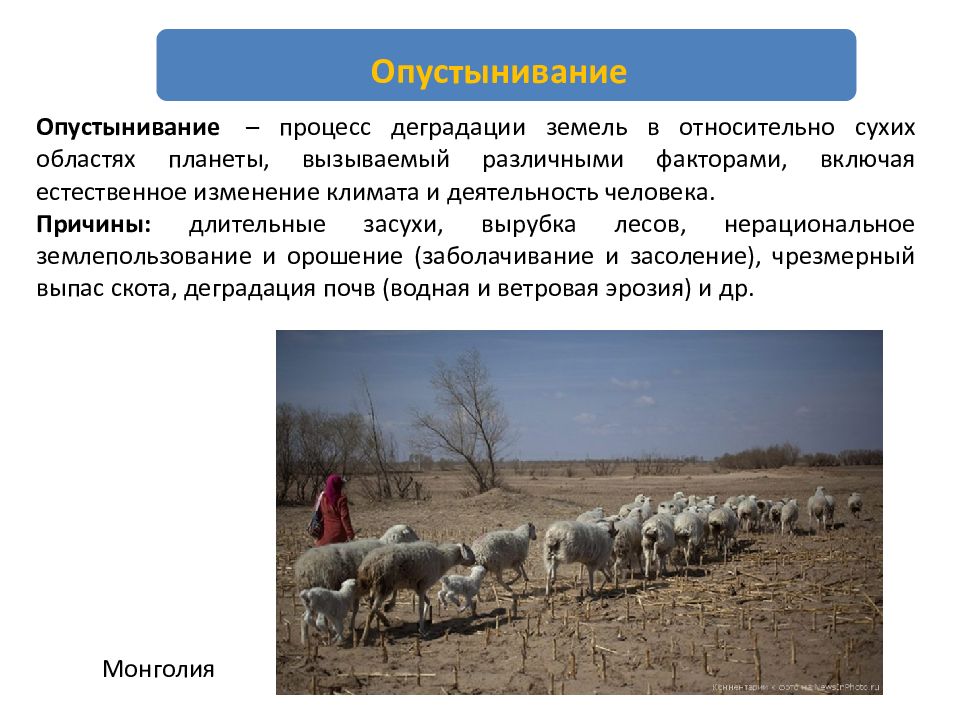

Слайд 190: Монголия

Опустынивание Опустынивание – процесс деградации земель в относительно сухих областях планеты, вызываемый различными факторами, включая естественное изменение климата и деятельность человека. Причины: длительные засухи, вырубка лесов, нерациональное землепользование и орошение (заболачивание и засоление), чрезмерный выпас скота, деградация почв (водная и ветровая эрозия) и др.

Слайд 195: Опустыниванию сегодня подвергается около 1/3 поверхности Земли, таким образом влияя на жизнь более 1 млрд. человек

Китай является одной из стран, больше всего страдающих от эрозии, которой в настоящее время подвержены 19% земель. Сильнее всего страдает Лессовое плато (средний отрезок Хуанхэ) – около 70% плато эродировано.

Слайд 196: Черапунджи : дождливый регион Индии

В среднем за год выпадает больше 12 тыс. мм осадков

Слайд 197

Радиоактивное загрязнение АЭС Фукусима-1, 15 марта 2011 г. Четвертый реактор ЧАЭС после взрыва и пожара в 1986 г. Испытание ядерного оружия

Слайд 199

Космический мусор — это все искусственные объекты и их фрагменты в космосе, которые уже неисправны, не функционируют и никогда более не смогут служить никаким полезным целям, но являющиеся опасным фактором воздействия на функционирующие космические аппараты, особенно пилотируемые. Лазер-мусоросборщик «Космический мусор» имеет тенденцию к «саморазмножению»: каждое соударение объектов порождает тысячи новых опасных обломков.

Слайд 201

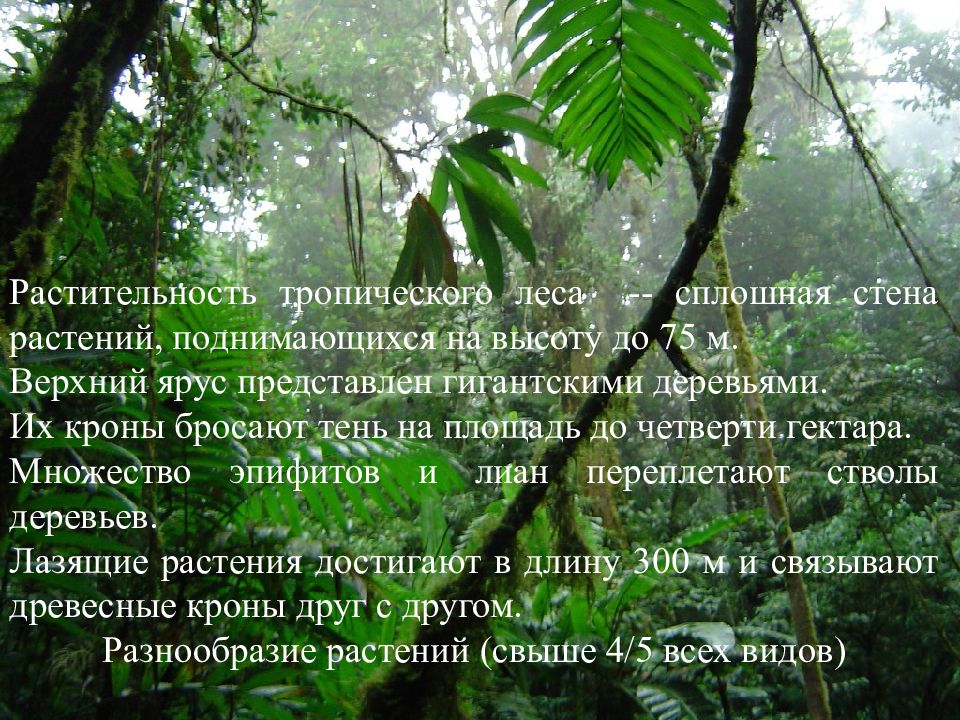

Тропические леса занимают всего около 7% суши. Идеальные жизненные условия (все время тепло и влажно). В лесах жизнь от кроны самых высоких деревьев до лесной подстилки. Разнообразие животных ( почти половина всех наземных видов ) 2,5 млн (по некоторым оценкам 5 млн) видов различных представителей мира животных, подавляющее большинство которых приходится на насекомых.

Слайд 202

Растительность тропического леса -- сплошная стена растений, поднимающихся на высоту до 75 м. Верхний ярус представлен гигантскими деревьями. Их кроны бросают тень на площадь до четверти гектара. Множество эпифитов и лиан переплетают стволы деревьев. Лазящие растения достигают в длину 300 м и связывают древесные кроны друг с другом. Разнообразие растений (свыше 4/5 всех видов)

Слайд 203

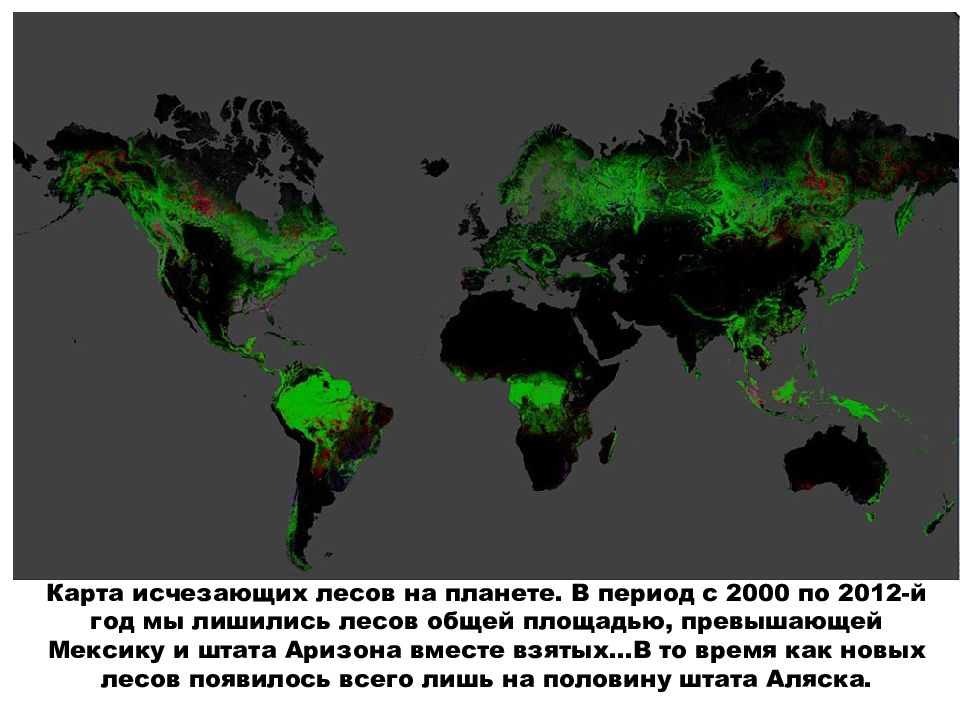

Карта исчезающих лесов на планете. В период с 2000 по 2012-й год мы лишились лесов общей площадью, превышающей Мексику и штата Аризона вместе взятых…В то время как новых лесов появилось всего лишь на половину штата Аляска.

Слайд 204: Сегодня под угрозой исчезновения находятся тропические леса Бразилии и стран, по территории которых протекает Амазонка В некоторых районах Амазонии и острова Калимантан джунгли растут прямо на песке

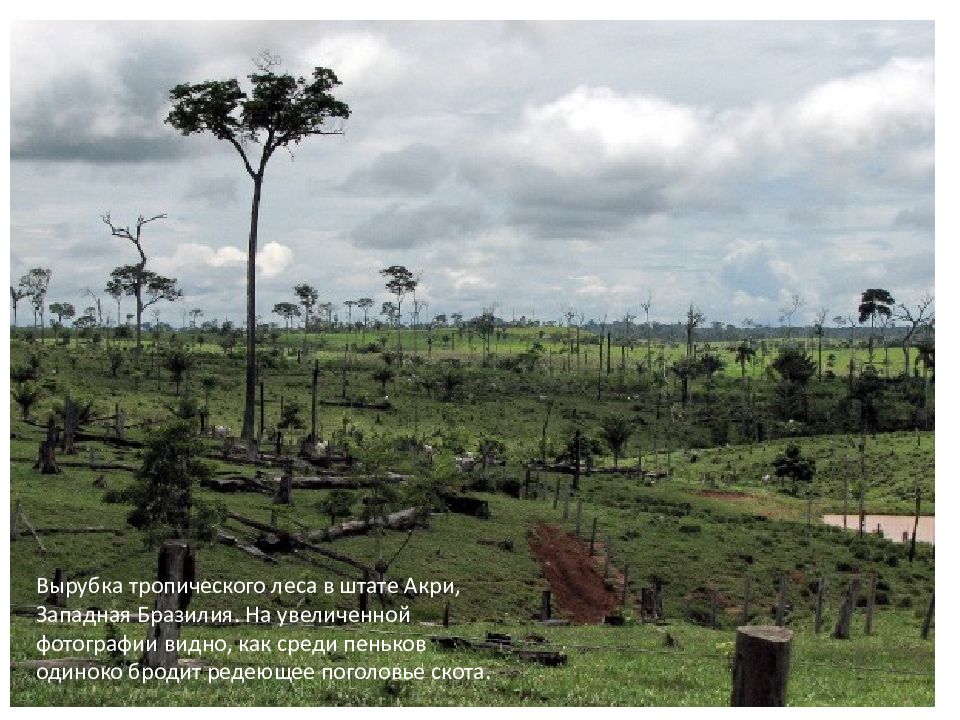

Главной особенностью тропических лесов является то, что произрастают они на крайне бедных почвах. Верхний слой почвы не превышает 5 см на склонах. Под ним обычно лежит красная латеритная глина, лишенная питательных веществ. Почти все минеральные и органические вещества в биоме тропических лесов сосредоточены в самой растительности и циркулируют в высокоэффективной замкнутой системе. Вырубка лесов ведет к ее нарушению.

Слайд 206

Вырубка тропического леса в штате Акри, Западная Бразилия. На увеличенной фотографии видно, как среди пеньков одиноко бродит редеющее поголовье скота.

Слайд 208

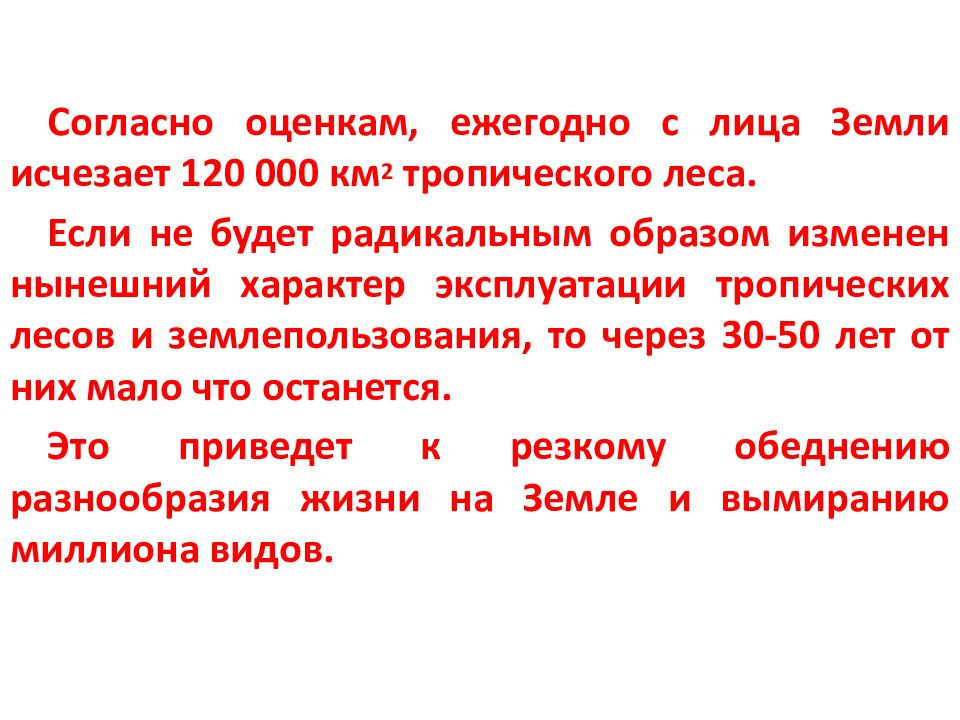

Согласно оценкам, ежегодно с лица Земли исчезает 120 000 км 2 тропического леса. Если не будет радикальным образом изменен нынешний характер эксплуатации тропических лесов и землепользования, то через 30-50 лет от них мало что останется. Это приведет к резкому обеднению разнообразия жизни на Земле и вымиранию миллиона видов.

Слайд 209

Сокращение площади тропических и северных лесов, болот ведет к: • дисбалансу кислорода, • усилению процесса исчезновения многих видов животных и растений, • освобождению и образованию в ходе вышеуказанного процесса новых экологических ниш и заполнение их нежелательными организмами – вредителями, паразитами, возбудителями новых заболеваний растений и животных, включая человека.

Слайд 210: Нарушение глобального и регионального экологического равновесия ;

Уменьшение биологического разнообразия флоры и фауны и устойчивости экосистем. Повсеместное распространение синантропных видов. Освобождение экологических ниш и заполнение их иными видами ( инвазии видов, например, золотарник канадский, борщевик )

Слайд 211

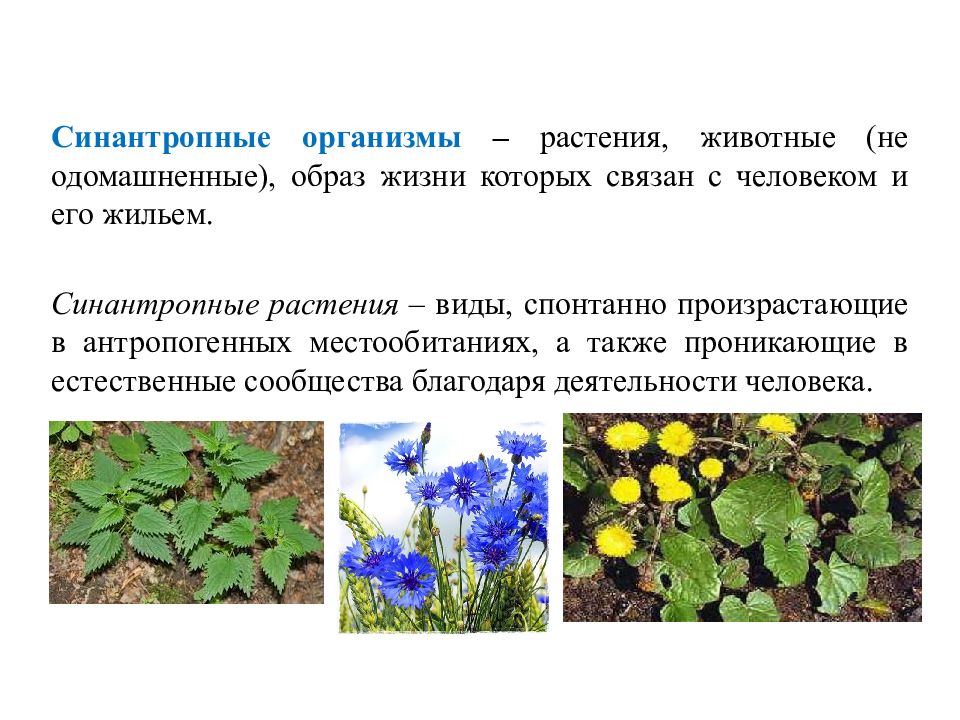

Синантропные организмы – растения, животные (не одомашненные), образ жизни которых связан с человеком и его жильем. Синантропные растения – виды, спонтанно произрастающие в антропогенных местообитаниях, а также проникающие в естественные сообщества благодаря деятельности человека.

Слайд 212

Сегетальные растения (в посевах и посадках) - высокая встречаемость (75-100%), - высокая вредоносность. торица полевая звездчатка средняя (мокрица) дрема белая гречишка вьнковая ярутка полевая горец шероховатый

Слайд 213

Рудеральные растения (на нарушенных местообитаниях ) ► большая изменчивость (ярко выражена у придорожно-пустынных), ► выносливость, ► длинные и толстые корни и корневища, с большим количеством придаточных корней, ► стелющиеся, розеточные или мелкие виды, ► наличие волокнистых механических тканей. горец птичий (спорыш) лапчатка гусиная подорожник

Слайд 214: Синантропные животные

• облигатные – сильно зависят от человека и за его поселениями не живут (домовая мышь, домовой воробей, сизый голубь, ласточки, стрижи, клопы, рыжие и черные тараканы, моль, рыжий муравей), • факультативные – слабее зависят от человека, стараются избегать населенных пунктов, живут на посевах и посадках (мышь-полевка, птицы (белая трясогузка, большая синица, сорока, ворона, грач)).

Слайд 215

Инвазивные организмы – распространившиеся в результате деятельности человека чужеродные виды, чье распространение угрожает экосистемам или видам и причиняет экономический или экологический ущерб. Инвазивные растения : аир обыкновенный, элодея канадская, люпин многолистный, борщевик Сосновского, жарновец метельчатый, череда олиственная, клен ясенелистный, эхиноцистис шиповатый, бескильница расставленная, кипрей железистостебельный, а также многие виды сорняков – галинзога мелкоцветковая, мелколепестничек канадский, ромашка пахучая, щирица запрокинутая и др. Во флоре Беларуси насчитывается около 100 инвазивных видов. Инвазивные животные : американская красноухая черепаха, божья коровка гармония, американская норка, енотовидная собака, каштановая моль, американский полосатый рак, различные виды тли и др. Всего 31 вид.

Слайд 216

Из 300 чужеродных растений в черный список внесли 52 наиболее агрессивных вида. 30 чужеродных для Беларуси видов животных наносят экологический и экономический ущерб. Это американская норка, енотовидная собака, 3 вида рыб, 7 видов беспозвоночных и др. о вредных для человека и окружающей среды растениях и животных

Слайд 217: норка американская ( mustela vison )

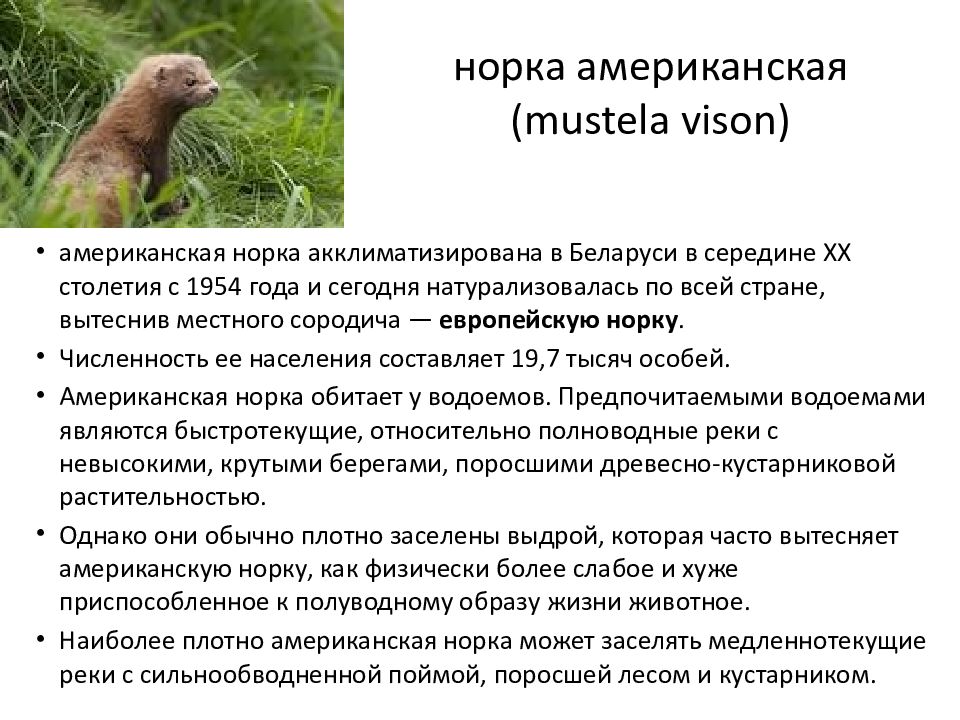

американская норка акклиматизирована в Беларуси в середине ХХ столетия с 1954 года и сегодня натурализовалась по всей стране, вытеснив местного сородича — европейскую норку. Численность ее населения составляет 19,7 тысяч особей. Американская норка обитает у водоемов. Предпочитаемыми водоемами являются быстротекущие, относительно полноводные реки с невысокими, крутыми берегами, поросшими древесно-кустарниковой растительностью. Однако они обычно плотно заселены выдрой, которая часто вытесняет американскую норку, как физически более слабое и хуже приспособленное к полуводному образу жизни животное. Наиболее плотно американская норка может заселять медленнотекущие реки с сильнообводненной поймой, поросшей лесом и кустарником.

Слайд 218: Енотовидная собака ( nyctereutes procyonoides )

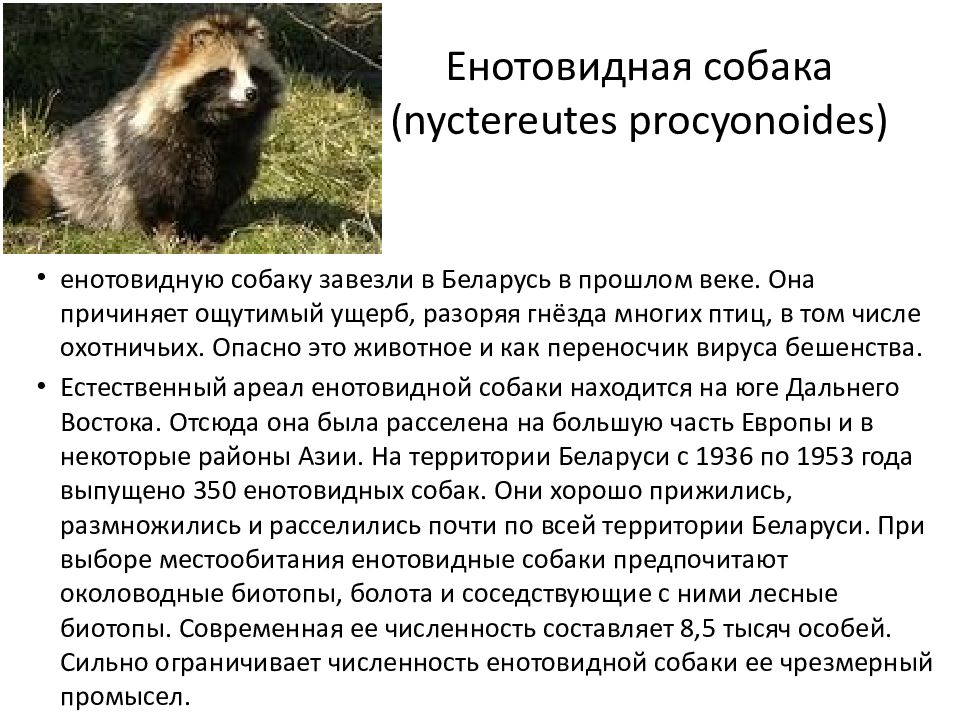

енотовидную собаку завезли в Беларусь в прошлом веке. Она причиняет ощутимый ущерб, разоряя гнёзда многих птиц, в том числе охотничьих. Опасно это животное и как переносчик вируса бешенства. Естественный ареал енотовидной собаки находится на юге Дальнего Востока. Отсюда она была расселена на большую часть Европы и в некоторые районы Азии. На территории Беларуси с 1936 по 1953 года выпущено 350 енотовидных собак. Они хорошо прижились, размножились и расселились почти по всей территории Беларуси. При выборе местообитания енотовидные собаки предпочитают околоводные биотопы, болота и соседствующие с ними лесные биотопы. Современная ее численность составляет 8,5 тысяч особей. Сильно ограничивает численность енотовидной собаки ее чрезмерный промысел.

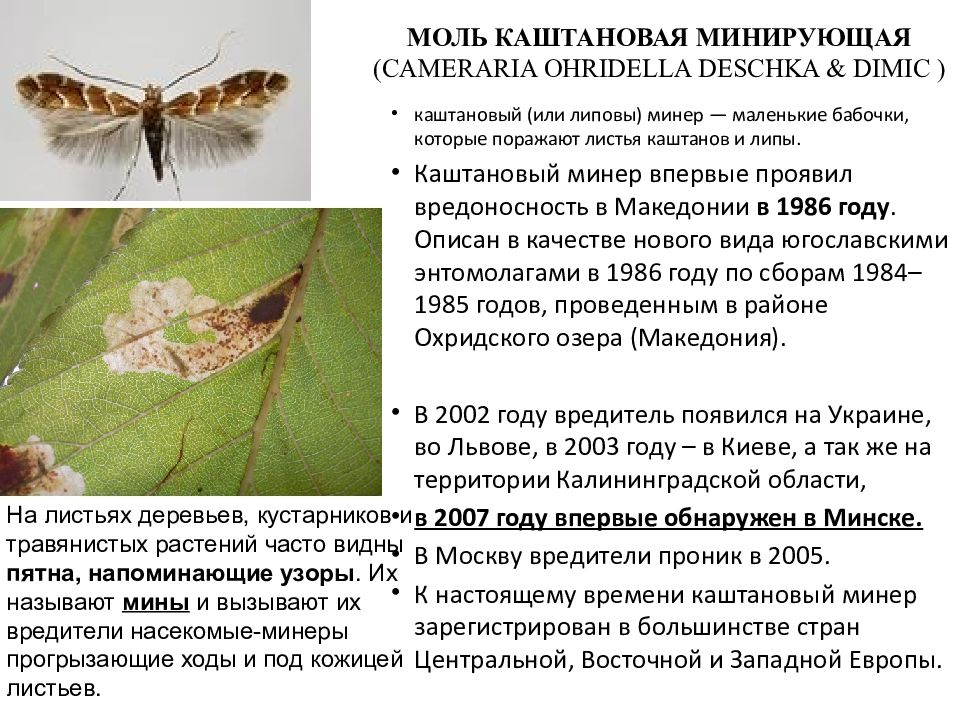

Слайд 219: моль каштановая минирующая ( Cameraria ohridella Deschka & Dimic )

каштановый (или липовы ) минер — маленькие бабочки, которые поражают листья каштанов и липы. Каштановый минер впервые проявил вредоносность в Македонии в 1986 году. Описан в качестве нового вида югославскими энтомолагами в 1986 году по сборам 1984–1985 годов, проведенным в районе Охридского озера (Македония). В 2002 году вредитель появился на Украине, во Львове, в 2003 году – в Киеве, а так же на территории Калининградской области, в 2007 году впервые обнаружен в Минске. В Москву вредители проник в 2005. К настоящему времени каштановый минер зарегистрирован в большинстве стран Центральной, Восточной и Западной Европы. На листьях деревьев, кустарников и травянистых растений часто видны пятна, напоминающие узоры. Их называют мины и вызывают их вредители насекомые-минеры прогрызающие ходы и под кожицей листьев.

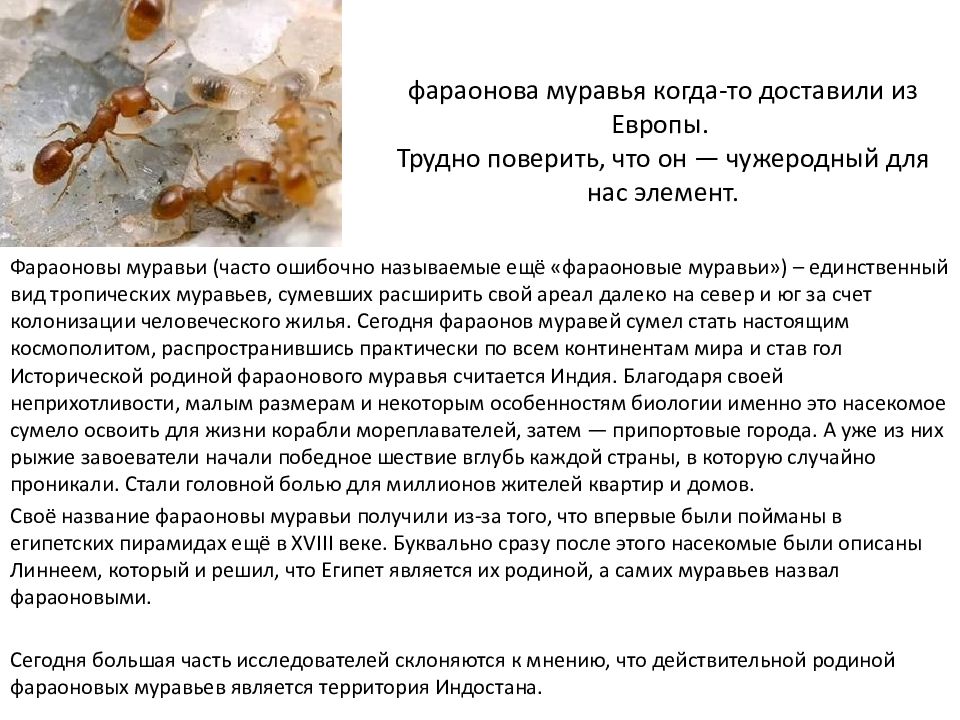

Слайд 220: фараонова муравья когда-то доставили из Европы. Трудно поверить, что он — чужеродный для нас элемент

Фараоновы муравьи (часто ошибочно называемые ещё « фараоновые муравьи») – единственный вид тропических муравьев, сумевших расширить свой ареал далеко на север и юг за счет колонизации человеческого жилья. Сегодня фараонов муравей сумел стать настоящим космополитом, распространившись практически по всем континентам мира и став гол Исторической родиной фараонового муравья считается Индия. Благодаря своей неприхотливости, малым размерам и некоторым особенностям биологии именно это насекомое сумело освоить для жизни корабли мореплавателей, затем — припортовые города. А уже из них рыжие завоеватели начали победное шествие вглубь каждой страны, в которую случайно проникали. Стали головной болью для миллионов жителей квартир и домов. Своё название фараоновы муравьи получили из-за того, что впервые были пойманы в египетских пирамидах ещё в XVIII веке. Буквально сразу после этого насекомые были описаны Линнеем, который и решил, что Египет является их родиной, а самих муравьев назвал фараоновыми. Сегодня большая часть исследователей склоняются к мнению, что действительной родиной фараоновых муравьев является территория Индостана.

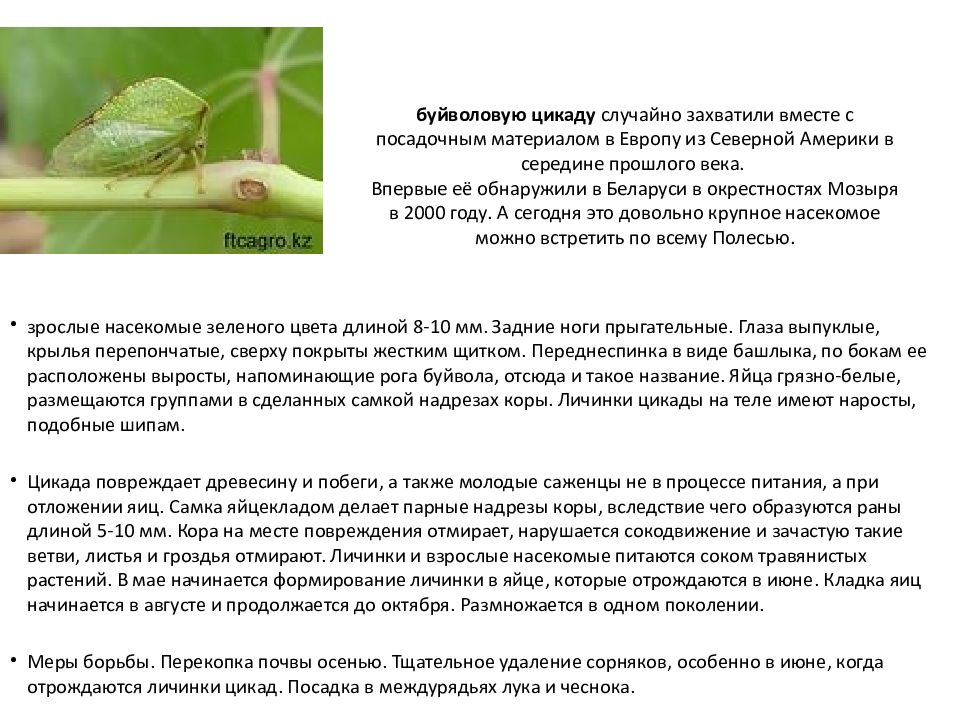

Слайд 221: буйволовую цикаду случайно захватили вместе с посадочным материалом в Европу из Северной Америки в середине прошлого века. Впервые её обнаружили в Беларуси в окрестностях Мозыря в 2000 году. А сегодня это довольно крупное насекомое можно встретить по всему Полесью

зрослые насекомые зеленого цвета длиной 8-10 мм. Задние ноги прыгательные. Глаза выпуклые, крылья перепончатые, сверху покрыты жестким щитком. Переднеспинка в виде башлыка, по бокам ее расположены выросты, напоминающие рога буйвола, отсюда и такое название. Яйца грязно-белые, размещаются группами в сделанных самкой надрезах коры. Личинки цикады на теле имеют наросты, подобные шипам. Цикада повреждает древесину и побеги, а также молодые саженцы не в процессе питания, а при отложении яиц. Самка яйцекладом делает парные надрезы коры, вследствие чего образуются раны длиной 5-10 мм. Кора на месте повреждения отмирает, нарушается сокодвижение и зачастую такие ветви, листья и гроздья отмирают. Личинки и взрослые насекомые питаются соком травянистых растений. В мае начинается формирование личинки в яйце, которые отрождаются в июне. Кладка яиц начинается в августе и продолжается до октября. Размножается в одном поколении. Меры борьбы. Перекопка почвы осенью. Тщательное удаление сорняков, особенно в июне, когда отрождаются личинки цикад. Посадка в междурядьях лука и чеснока.

Слайд 222: Heracleum sosnowskyi Manden. – Борщевик Сосновского

Для борьбы с борщевиками существуют различные методы : – ручное или механическое выкапывание стеблекорней ; – выкашивание; – стравливание путем выпаса скота; – использование гербицидов; – запашка и посев травосмесей или посадка лесных культур.

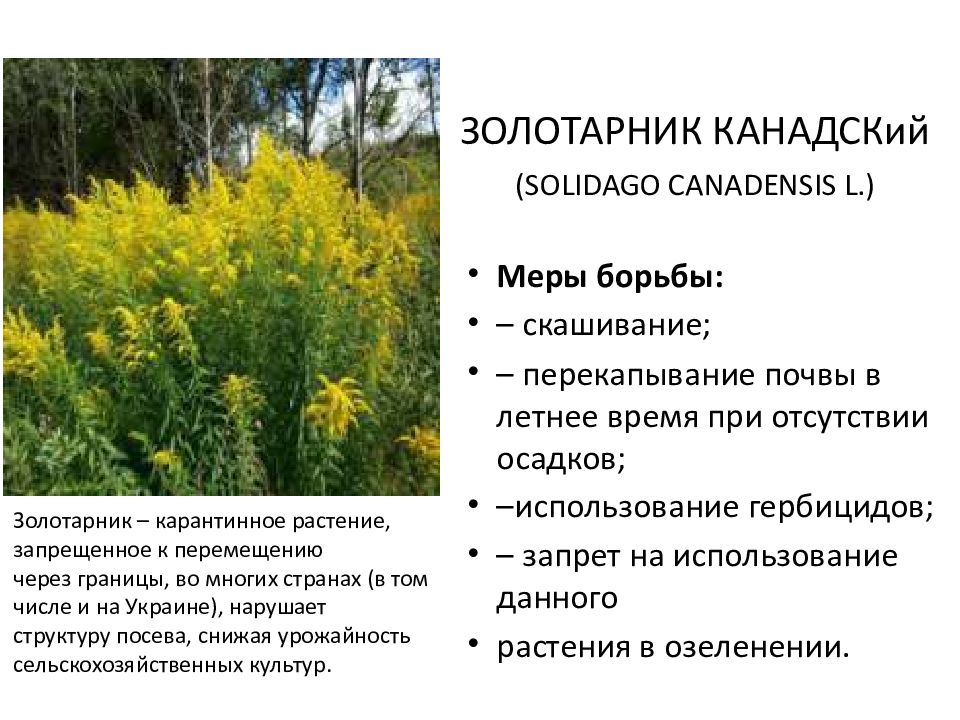

Слайд 223: ЗОЛОТАРНИК КАНАДСКий ( SOLIDAGO CANADENSIS L.)

Меры борьбы: – скашивание; – перекапывание почвы в летнее время при отсутствии осадков; –использование гербицидов; – запрет на использование данного растения в озеленении. Золотарник – карантинное растение, запрещенное к перемещению через границы, во многих странах (в том числе и на Украине), нарушает структуру посева, снижая урожайность сельскохозяйственных культур.

Слайд 224: Echinocystis lobata ( Michx.) Torr. et Gray. – Эхиноцистис лопастной

Эхиноцистис однолетнее однодомное травянистое растение. Стебли тонкие, сильно разветвленные, до 5 – 6 м длиной, лазящие с помощью усиков. Разбросанные семена, пережив зиму, вновь хорошо приживаются Меры борьбы: – выпалывание ; – запрет на использование данного растения в озеленении.

Слайд 225: Acer negundo L. - Клен ясенелистный

Естественный ареал клена ясенелистного – леса центральной части Северной Америки. В настоящее время клен ясенелистный освоил разнообразные местообитания и сформировал на территории Евразии обширный вторичный ареал. Меры борьбы: - Запрет на использование данного растения в озеленении; - Удаление деревьев, находящихся в ненадлежащем (аварийном) состоянии.

Слайд 226: Robinia pseudoacacia L. - Робиния лжеакация