Первый слайд презентации: Экономическая политика советской власти. Военный коммунизм

Слайд 2: 1. Национализация промышленности

В программе большевистской партии вопросы экономической политики после победы пролетарской революции рассматривалось в самом общем виде: Говорилось о необходимости переходного периода, течение которого 1. будет ликвидирована частная собственность, 2.производство сосредоточится в руках рабоче-крестьянского государства, 3.сформируется хозяйственные связи, основанные на распределении продукции из единого центра

Слайд 3: 1. Национализация промышленности

В ноябре 1917 г. В.И. Ленин определил первоочередные меры в экономической области: «рабочий контроль над фабриками, следующая за этим экспроприация их, национализация банков» Положением о рабочем контроле, который вводился на всех предприятиях, где применялся наемный труд, предусматривалось, что рабочие имеют право наблюдать за производством, знакомиться с деловой документацией, устанавливать нормы выработки. В знак протеста многие предприниматели стали закрывать свои фабрики и заводы. В ответ началась экспроприация частных предприятий. *17 ноября 1917 г. декретом СНК была национализирована фабрика товарищества Ликинской мануфактуры в декабре – несколько предприятий на Урале и Путиловский завод в Петрограде

Слайд 4: 1. Национализация промышленности

1 декабря 1917 г. впервые в мировой экономической практике был создан государственный орган непосредственного регулирования народного хозяйства и управления – Высший совет народного хозяйства (ВСНХ) На ВСНХ была возложена «задача организации народного хозяйства и государственных финансов»: для осуществления которой ВСНХ наделялся полномочиями: выработки общих норм и планов регулирования экономики; координации деятельности центральных и местных регулирующих органов, народных комиссариатов, Всероссийского совета рабочего контроля и профсоюзов рабочих; ВСНХ предоставлялось «право конфискации, реквизиции, секвестра, принудительного синдицирования различных отраслей промышленности и торговли и прочих мероприятий в области производства, распределения и государственных финансов»; на уровне страны совету было поручено разрабатывать законопроекты, вносить предложения в Совнарком и осуществлять организацию строительства, транспорта, торговли и финансов; на местном уровне ВСНХ направлял деятельность экономических отделов местных советов. Широкие полномочия, которыми был наделен ВСНХ, придавали ему статус органа осуществления экономической диктатуры пролетариата

Слайд 5: 1. Национализация промышленности

С декабря 1917 года усилилось наступление на частную собственность: 1.национализация частных банков, банковское дело было объявлено государственной монополией; 2. государственный банк переименовали в Народный (в 1918-1919 гг. все банки кроме Народного, были ликвидированы. 3. январь-апрель 1918 г. – национализация железнодорожного транспорта, речного и морского флота, внешней торговли; 4. советское правительство объявило о непризнании внутренних и внешних долгов царского и Временного правительства; 5. 28 июня 1918 г. в руки государства перешли все промышленные предприятия важнейших отраслей промышленности: Металлургической; Горной; Машиностроительной; Химической Текстильной и др. 6. в августе вся городская недвижимость, в том числе дома и квартиры горожан, была объявлена государственной собственностью; 7. отменено право наследования

Слайд 6: 2. Политика в деревне

19 февраля 1918 г. в день отмены крепостного права, был опубликован Закон о социализации земли. В основе его лежал эсеровский принцип распределения земли на «уравнительно-трудовых началах»: К весне 1918 г. по всей стране передел земель был почти полностью завершен, а частная собственность на землю ликвидирована Собственником земли являлось государство, которое безвозмездно и навечно наделяло ею крестьян по уравнительно-трудовой норме.

Слайд 7: 2. Политика в деревне

ОДНАКО к 1918 г. экономическая ситуация ухудшилась. Резко снизилось количество хлеба, поставляемого на рынок, над городами возникла угроза голода Причины: 1. по условиям Брестского мира от России отторгались богатые хлебом районы; 2. крестьяне не желали продавать хлеб государству по низким ценам, тем более что и купить на эти деньги было практически нечего: промышленность и торговля не работали. Итог: В конце апреля 1918 г. суточная норма хлебного пайка в Петрограде была сокращена до 50 г. В Москве рабочие получали в среднем 100 г. хлеба в сутки. Начались голодные бунты.

Слайд 8: 2. Политика в деревне

В этих условиях Совнарком ужесточил курс в отношении крестьянства, решив силой отобрать у него хлеб: 13 мая 1918 г. были установлены нормы потребления – 12 пудов зерна, 1 год крупы на человека. Весь хлеб, превышавший эти нормы, получил название излишков и подлежал изъятию, в том числе и насильственному Создавались вооруженные продотряды с чрезвычайными полномочиями.

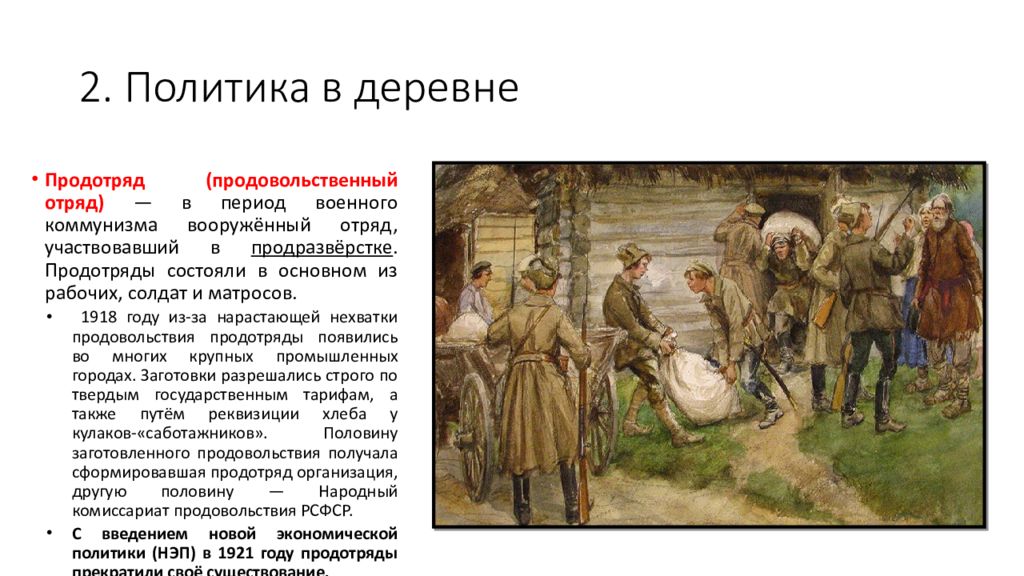

Слайд 9: 2. Политика в деревне

Продотряд (продовольственный отряд) — в период военного коммунизма вооружённый отряд, участвовавший в продразвёрстке. Продотряды состояли в основном из рабочих, солдат и матросов. 1918 году из-за нарастающей нехватки продовольствия продотряды появились во многих крупных промышленных городах. Заготовки разрешались строго по твердым государственным тарифам, а также путём реквизиции хлеба у кулаков-«саботажников». Половину заготовленного продовольствия получала сформировавшая продотряд организация, другую половину — Народный комиссариат продовольствия РСФСР. С введением новой экономической политики (НЭП) в 1921 году продотряды прекратили своё существование.

Слайд 10: 2. Политика в деревне

Большевики опасались, что реакция властей может вызвать ответный удар – объединение крестьянства для организованной хлебной блокады: Ставка сделана на раскол деревни, противопоставление бедноты остальным крестьянам (КОМБЕДЫ) Деятельность комбедов до предела накалила обстановку в деревне. Во многих районах они конфликтовали с местными Советами. 2 декабря 1918 г. комбеды были распущены. ИТОГ: всеобщее возмущение крестьян, вылившееся в серию крестьянских восстаний против большевиков Роспуск комитетов бедноты стал первым шагом в политике умиротворения среднего крестьянства

Слайд 11: 2. Политика в деревне

Комитет бедноты (комбед) — орган Советской власти в сельской местности в годы «военного коммунизма», созданный декретами ВЦИКа от 11 июня и Совнаркома от 6 августа 1918 года. образованные для реализации политики «военного коммунизма» в условиях продовольственного кризиса, а также для консолидации социальной базы советской власти на селе создавались Советами крестьянских депутатов и подчинялись им; должны были разыскивать скрытые крестьянами запасы продовольствия, оказывать содействие частям Красной гвардии, РККА, отряда Продармии и ЧК при закупке ими зерна по фиксированным ценам и при реквизициях «излишков» хлеба; перераспределять реквизированное продовольствие и сельско-хозяйственные орудия

Слайд 12: 2. Политика в деревне

«Заседание комитета бедноты». Художник А. В. Моравов. 1920. Центральный музей современной истории (Москва ).

Слайд 13: 2. Политика в деревне

11 января 1919 г. был издан Декрет о разверстке хлеба и фуража: Государство заранее сообщало точную цифру своих потребностей в зерне. Затем распределяло его по губерниям, уездам, волостям, и крестьянским дворам; ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ХЛЕБОЗАГОТОВОК БЫЛО ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ С бедных – ничего; С середняка – умеренно; С богатого – много; С 1920 г. продразверстка распространилась на картофель и другие сельскохозяйственные продукты

Слайд 14: 3. Военный коммунизм

Военный коммунизм — название внутренней политики Советского государства, проводившейся в 1918 — 1921 гг. в условиях Гражданской войны. Её характерными чертами были: крайняя централизация управления экономикой, национализация крупной, средней и даже мелкой промышленности (частично), государственная монополия на многие продукты сельского хозяйства, продразвёрстка, запрет частной торговли, свёртывание товарно-денежных отношений, уравнивание в распределении материальных благ, милитаризация труда. Такая политика основывалась на коммунистической идеологии, в которой идеал планового хозяйства виделся в превращении страны в единую фабрику, головная «контора» которой непосредственно управляет всеми хозяйственными процессами. Идея о немедленном построении бестоварного социализма путём замены торговли планомерным, организованным в общегосударственном масштабе распределением продуктов была зафиксирована в качестве партийной установки во II Программе на VIII съезде РКП(б) в марте 1919 года. Решение о прекращении военного коммунизма и переходе к НЭПу было принято 14 марта 1921 года на X съезде РКП(б).

Слайд 15: 3. Военный коммунизм

Политика военного коммунизма: Причины перехода: Кризис в экономике; Многие промышленные районы в руках белых; Экономические связи распадались; Город голодал; ПОЧЕМУ «ВОЕННЫЙ КОММУНИЗМ»? Военный – чрезвычайные условия гражданской войны; Коммунизм – идеологические воззрения большевиков – активное вмешательство государства в управление экономикой.

Слайд 16: 3. Военный коммунизм

Меры военного коммунизма: Запрещение деятельности всех политических партий кроме большевиков Сверхцентрализация управления промышленностью через ВСНХ, не допускавшей какой-либо самостоятельности на местах Высылка и репрессии против интеллигенции Жесткая регламентация издательской деятельности Потеря независимости профсоюзами, которые были поставлены под партийный и государственный контроль Национализация промышленности Национализация – Июль 1918 - более 500 предприятий; Август 1918 – 3 000; Февраль 1920 г. – 4 000 Вся промышленность работала на нужды фронта – предприятия не связанные с обороной закрывались. Введение всеобщей трудовой повинности Натурализация и уравнительность в зарплате и бесплатность государственных услуг Попытка введения прямого продуктообмена между городом и деревней Продразверстка на основные с / х продукты Запрет частной торговли, распределение по карточкам

Слайд 17: Политика военного коммунизма

По отношению к людям политика предполагала: Введение всеобщей трудовой повинности и трудовой мобилизации населения – от 16 до 50 лет; Заработная плата в виде – пайков, талонов на питание; Отмена плата за транспорт, коммунальные и прочие услуги – полное содержание рабочих; Товарно-денежные отношения упразднены;

Слайд 18: 4. План ГОЭЛРО

ГОЭЛРО (сокр. от Государственная комиссия по электрификации России) — государственный план электрификации Советской России после Октябрьской революции 1917 года. Разработан Государственной комиссией по электрификации России по заданию и под руководством В. И. Ленина. В декабре 1920 года выработанный комиссией план был одобрен VIII Всероссийским съездом Советов, через год его утвердил IX Всероссийский съезд Советов. План ГОЭЛРО с рядом замечаний и дополнений был принят Советом Народных Комиссаров, который принял 21 декабря 1920 г постановление «О плане электрификации России». Аббревиатура часто расшифровывается как Государственный план электрификации России, то есть продукт комиссии ГОЭЛРО, ставший первым перспективным планом развития экономики, принятым и реализованным в России после революции.

Слайд 19: 4. План ГОЭЛРО

Создание плана ГОЭРЛО В 1920 году, менее чем за один год (во время гражданской войны (1917—1922/1923) и интервенции), правительство РСФСР под руководством В. И. Ленина разработало перспективный план электрификации страны, для чего, в частности, и была создана Государственная комиссия по разработке плана электрификации России под руководством Г. М. Кржижановского. ГОЭЛРО был планом развития не одной энергетики, а всей экономики. В нём предусматривалось строительство предприятий, обеспечивающих эти стройки всем необходимым, а также опережающее развитие электроэнергетики. План ГОЭЛРО, рассчитанный на 10—15 лет, предусматривал строительство 30 районных электрических станций (20 ТЭС и 10 ГЭС) общей мощностью 1,75 млн кВт. В числе прочих намечалось построить Штеровскую, Каширскую, Нижегородскую, Шатурскую и Челябинскую районные тепловые электростанции, а также ГЭС — Нижегородскую, Волховскую (1926), Днепровскую, две станции на реке Свирь и др. В рамках проекта было проведено экономическое районирование, выделен транспортно-энергетический каркас территории страны. Проект охватывал восемь основных экономических районов (Северный, Центрально-промышленный, Южный, Приволжский, Уральский, Западно-Сибирский, Кавказский и Туркестанский). Параллельно велось развитие транспортной системы страны ( магистрализация старых и строительство новых железнодорожных линий, сооружение Волго-Донского канала). Проект ГОЭЛРО положил основу индустриализации в России. План, в основном, был перевыполнен к 1931 году.

Последний слайд презентации: Экономическая политика советской власти. Военный коммунизм: Таким образом…

Политика большевиков в экономической прошла путь от рабочего контроля до широкой национализации, централизации, продовольственной диктатуры, комбедов. Были созданы государственные органы для управление экономикой на основе планирования