Первый слайд презентации: ЭМБРИОЛОГИЯ Общая и сравнительная эмбриология

Лектор: Заведующая кафедрой гистологии и микробиологии, доцент, к.б.н. Пшенникова Елена Виссарионовна

Слайд 2: Эмбриология

Эмбриология - это наука, изучающая закономерности развития зародыша. Медицинская эмбриология изучает : закономерности развития зародыша человека, структурные, метаболические и функциональные особенности плацентарного барьера (система мать-плацента-плод), причины возникновения уродств и других отклонений от нормы, механизмы регуляции эмбриогенеза.

Слайд 3: Эмбриология

Эмбриология изучает следующие периоды: эмбриональный (с момента оплодотворения и до рождения); ранний постнатальный. Эмбриогенез является частью индивидуального развития, то есть онтогенеза. Он тесно связан с прогенезом, который делится на: гаметогенез; оплодотворение.

Слайд 4: Отличия половых клеток от соматических

Гаплоидный набор хромосом в ядре Низкий уровень процессов ассимиляции и диссимиляции Неспособность к делению

Слайд 5: Прогенез

Сперматогенез Размножение Рост Созревание Формирование Овогенез Размножение Рост Созревание

Слайд 6: Сперматогенез

Сперматогенез - это развитие и формирование мужских половых клеток. Сперматогенез протекает в извитых канальцах семенников, средняя продолжительность от 68 до 75 суток. Сперматогенез у человека начинается с момента полового созревания и продолжается в течение всего активного полового периода в больших количествах.

Слайд 7: Сперматогенез

Стадия размножения - начальная фаза сперматогенеза, деление сперматогоний путем митоза, Стадия роста - клетки растут и превращаются в сперматоциты 1-го порядка. Стадия созревания - деление, характеризуется двумя редукционными делениями, без интерфазы. В результате 1-го деления 1 сперматоцит 1-го порядка дает начало 2-м сперматоцитам 2-го порядка, а 2-ое деление-созревание приводит к появлению 4 сперматид.

Слайд 8: Сперматогенез: фаза формирования

Ядро приобретает видоспецифическую форму, хроматин конденсируется. Комплекс Гольджи мигрирует к верхушке головки сперматозоида и образует чехлик и акросому ( содержит сперматолизины - трипсин, гиалуронидаза). Центриоли идут к противоположному полюсу, проксимальная - образует колечко в области шейки, а дистальная - дает начало аксонемме (осевой нити сперматозоида). Митохондрии укладываются в промежуточной части хвостика. Микрофиламенты окружают аксонемму в главном отделе хвостика, терминальный отдел хвостика представляет собой ресничку.

Слайд 9: Сперматозоиды

Размер – 30-60 мкм Строение: Головка – ядро, акросома (гиалуронидаза, протеаза), плазмолемма с рецепторами Хвостовой отдел – промежуточная, главная, терминальная

Слайд 10: Строение сперматозоида

Сперматозоиды - это мелкие, подвижные клетки, размером 30-60 мкм. В сперматозоиде различают головку и хвост.

Слайд 11: Строение сперматозоида

Головка сперматозоида имеет овоидную форму и включает в себя небольшое плотное ядро, окруженное тонким слоем цитоплазмы с высоким содержанием нуклеопротаминов и нуклеогистионов. Передняя половина ядра покрыта плоским мешочком, составляющим "чехлик" сперматозоида, где располагается акросома (КГ). Акросома содержит набор ферменты: гиалуронидазу и протеазу, способных растворять оболочку яйцеклетки.

Слайд 13: Строение сперматозоида

В связующей части или шейке располагаются центриоли - проксимальная и дистальная, от которой начинается осевая нить (аксонема). Промежуточная часть содержит 2 центральных и 9 пар периферических микротрубочек, окруженных расположенными по спирали митохондриями. Главная часть по строению напоминают ресничку, т.е. состоит их микротрубочек (двух – центральных и 9 пар периферических); Терминальный отдел – содержит микрофиламенты.

Слайд 15: Овогенез

Овогенез - это процесс образования и развития женских половых клеток. Включает 3 фазы: размножение; рост; созревание.

Слайд 16: Яйцеклетка

Размеры – 130 мкм до 30 см Округлые, неподвижные, Ядро с гаплоидным набором хромосом, Желточные включения, Отсутствуют центриоли, Органеллы умеренно развиты По периферии кортикальные гранулы, Оболочка, рецепторы

Слайд 17: Классификация яйцеклеток

По количеству желтка в цитоплазме: Олиголецитальные (первичные, вторичные) - маложелтковые; Полилецитальные - многожелтковые. По характеру расположения желтка в цитоплазме: изолецитальные - с равномерным распределением желтка; центролецитальные - желток располагается в центре яйцеклетки; телолецитальные - желточные зерна скапливаются у одного полюса яйцеклетки.

Слайд 18: Оболочки яйцеклетки

Первичная – цитолемма яйцеклетки; Вторичная – углеводно-белковая (прозрачная) и лучистый венец (фолликулярных клеток); Третичная – скорлуповая.

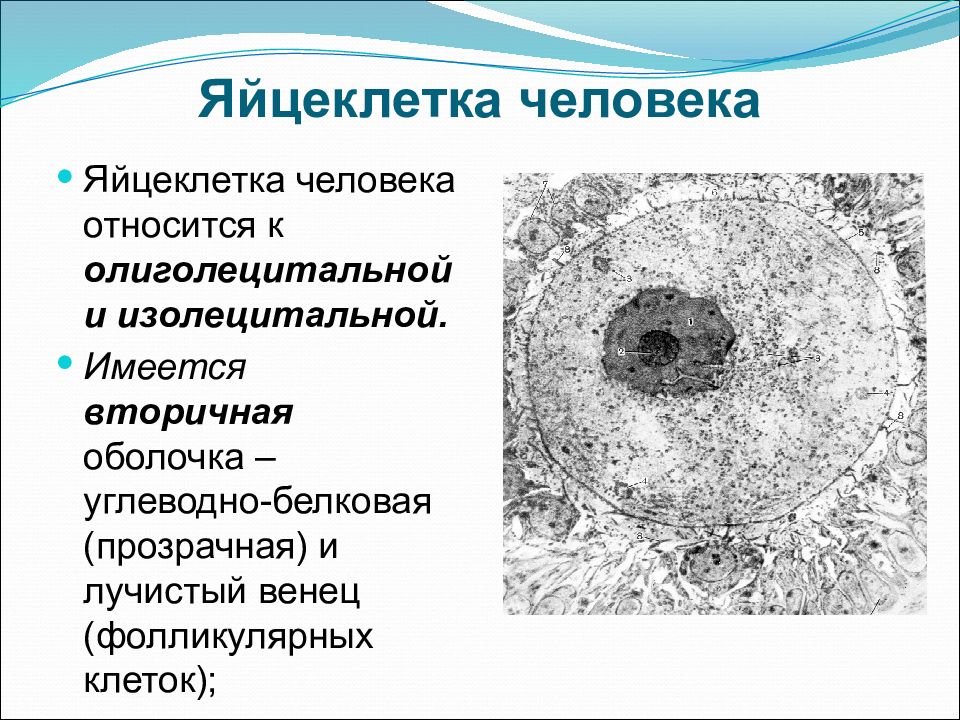

Слайд 20: Яйцеклетка человека

Яйцеклетка человека относится к олиголецитальной и изолецитальной. Имеется вторичная оболочка – углеводно-белковая (прозрачная) и лучистый венец (фолликулярных клеток);

Слайд 22: Отличия яйцеклетки от сперматозоида

1. Образуется в яичнике 2. Созревает в маточной трубе 2. Округлой формы 3. Значительно большие размеры - до 100 мкм 4. Отсутствуют центриоли 5. Нет органелл движения 6. Воспроизводятся в меньшем количестве 7. Половая хромосома только - Х 8. Наличие оболочек 9. Наличие запаса питательных веществ

Слайд 23: Эмбриогенез

Включает в себя следующие фазы: Оплодотворение (процесс заканчивается образованием зиготы); Дробление (процесс заканчивается образованием морулы и бластулы); Гаструляция (гаструла - процесс заканчивается образованием 3-х зародышевых листков и осевого зачатка органов); Гистогенез и органогенез В эмбриональном периоде развития человека различают 3 этапа: начальный - 1 неделя; зародышевый - 2-8 недели; плодный период - с 8 недели.

Слайд 24: Оплодотворение

Оплодотворение - процесс слияния мужской и женской гамет, приводящее к образованию зиготы. При оплодотворении взаимодействуют мужская и женская гаплоидные гаметы, при этом сливаются их ядра ( пронуклеусы ), объединяются хромосомы, и возникает первая диплоидная клетка нового организма - зигота. Оплодотворение происходит в дистальном отделе маточной трубы и проходит 3 стадии.

Слайд 25: Оплодотворение

I стадия - дистантное взаимодействие ( реакция капацитации ), включает в себя 3 механизма: Хемотаксис - направленное движение сперматозидов навстречу к яйцеклетке ( андрогомоны, гиногамоны 1,2); Реотаксис - движение сперматозоидов в половых путях против тока жидкости; Капацитация - усиление двигательной активности сперматозоидов, под воздействием факторов женского организма ( рН, слизь и другие).

Слайд 26: Оплодотворение

II стадия - контактное взаимодействие (акросомальная реакция), за 1,5-2 ч сперматозоиды приближаются к яйцеклетке, окружают ее и приводят к вращательным движениям, со скоростью 4 об/мин.

Слайд 27: Оплодотворение

Одновременно из акросомы сперматозоидов выделяются сперматозилины, которые разрыхляют оболочки яйцеклетки. В том месте, где оболочка яйцеклетки истончается максимально, происходит оплодотворение, оволемма выпячивается и головка сперматозоида проникает в цитоплазму яйцеклетки, занося с собой центриоли, но оставляя снаружи хвостик.

Слайд 28: Оплодотворение

III стадия – проникновение (кортикальная реакция), самый активный сперматозоид проникает головкой в яйцеклетку, сразу после этого в цитоплазме яйцеклетки образуется оболочка оплодотворения (из кортикальных гранул) - защищает от полиспермии. происходит слияние мужского и женского пронуклеусов, этот процесс носит название сингамия. сингамия и есть собственно оплодотворение, появляется диплоидная зигота (новый организм, пока одноклеточный ).

Слайд 29: Условия оплодотворения

Условия, необходимые для оплодотворения: концентрация сперматозоидов в эякуляте, не менее 60 млн в 1 мл; проходимость женских половых путей; нормальная температура тела женщины; слабощелочная среда в женских половых путях.

Слайд 31: Дробление

Дробление - это последовательно е деление зиготы (митоз), без роста бластомеров (образовавшихся клеток) до размеров исходной. При дроблении происходит относительно быстрое увеличение количества клеток (бластомеры).

Слайд 32: Дробление

Дробление идет до тех пор, пока не восстановится соотношение объема ядра к объему цитоплазмы, характерное для данного вида. Количество бластомеров увеличивается от 2 до 128 (происходит в течении 5 суток) после оплодотворения, когда морула - выходит в полость матки из маточных труб.

Слайд 33: Дробление

Особенности процесса: 1. В основе - митотическое деление 2. Образуются не клетки, а бластомеры 3. Бластомеры не расходятся, плотно прилежат друг к другу 4. Размеры бластомеров в процессе дробления прогрессивно уменьшаются 5. Дробление идет быстрее, чем клеточное деление 6. Дробление продолжается до величин ядерно- цитоплазматического отношения, характерного для данной ткани

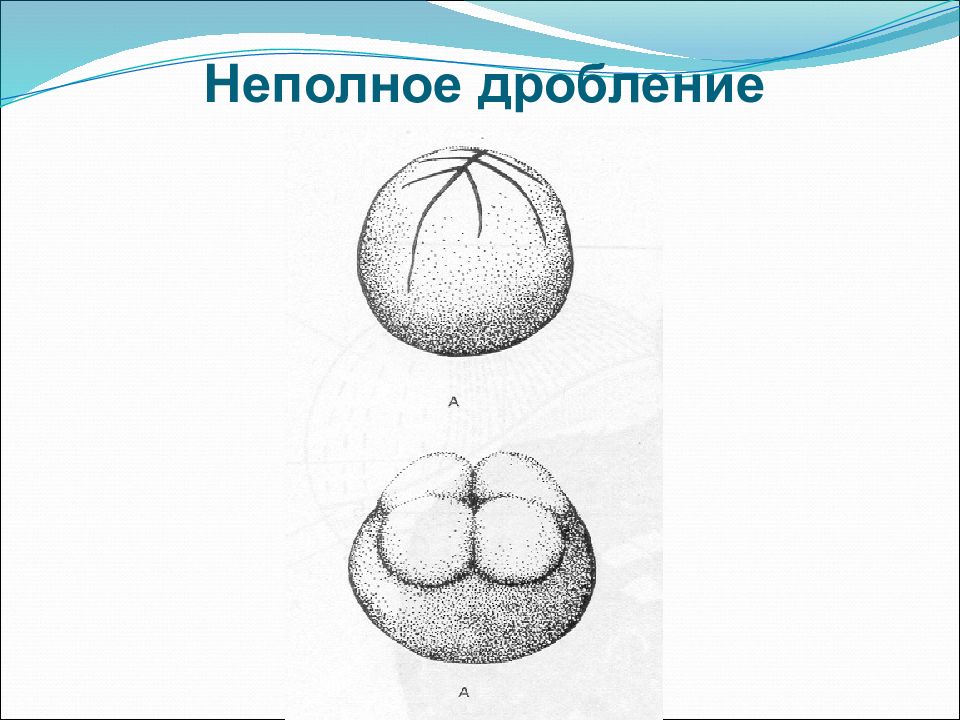

Слайд 34: Типы дроблений

Полное (равномерное, неравномерное) – зигота делится целиком и полностью на одинаковые или неодинаковые бластомеры; Неполное (дискоидальное, поверхностное) – зигота дробится частично и неполностью только у одного конца или только на поверхности; Синхронное Асинхронное.

Слайд 38: Дробление

На характер дробления влияет количество желтка в клетке: Чем больше желтка, тем менее полно и равномерно происходит дробление, и наоборот, чем меньше желтка, тем более полно и равномерно происходит дробление. Т.е. желток тормозит дробление.

Слайд 39: Дробление человека

У человека дробление полное, асинхронное, неравномерное. В результате первого деления образуются 2 бластомера, темный и светлый, светлые делятся быстро и обволакивают зиготу снаружи - трофобласт, а темные находятся внутри и делятся медленно: эмбриобласт. Дробление зиготы у человека прекращается на стадии 107 бластомеров.

Слайд 42: Типы бластул

Целобластула (полное, равномерное, у ланцетника) Бластоциста (полное, неравномерное, асинхронное, у человека) Амфибластула (полное неравномерное, у лягушки) Дискобластула (неполное, дискоидальное, у птиц, рептилий) Перибластула (неполное, поверхностное, у насекомых, членистоногих)

Слайд 46: ЭМБРИОЛОГИЯ

Гаструляция, типы гаструляций, дифференцировка зародышевых листков внезародышевые органы

Слайд 47: Гаструляция

Это сложный процесс химических и морфогенетических изменений, сопровождающийся размножением, ростом, направленным движением и дифференцировкой клеток, в результате которых образуется гаструла, содержащая 3 зародышевых листка – эктодерму, мезодерму и энтодерму, - являющихся источником развития тканей и органов.

Слайд 48: Типы гаструляции

В зависимости от типа дробления различают 4 типа гаструляции: 1) инвагинацию; 2) иммиграцию; 3) эпиболию ; 4) деламинацию. Фактически у всех животных процесс гаструляции осуществляется с участием нескольких типов, но ведущим является какой-то один для каждого вида.

Слайд 49: ИНВАГИНАЦИЯ

Инвагинация – ведущий тип гаструляции у ланцетника, характеризуется тем, что дно целобластулы начинает впячиваться в сторону крыши. В результате этого бластоцель приобретает щелевидную форму, образуя двухстенную гаструлу. Внутри гаструлы формируется круглая полость, или гастроцель, которая сообщается с внешним миром через бластопор. Бластопор ограничен 4 губами: дорсальной, вентральной и двумя латеральными, где заложены зачатки тканей и органов.

Слайд 51: Инвагинация

В частности, в дорсальной губе и в наружном листке (эктодерме), расположенном напротив дорсальной губе, находится материал нервной пластинки. В дорсальной губе расположен материал хорды. В боковых и вентральной губах расположен материал мезодермы.

Слайд 52: Иммиграция

Иммиграция (перемещение клеток) характеризуется тем, что из однослойной бластодермы выселяются бластомеры, которые образуют второй слой формирующейся гаструлы. Иммиграция в гаструле человека приводит к образованию еще одного зародышевого листка – мезодермы.

Слайд 54: Эпиболия

Эпиболия (обрастание) - ведущий тип гаструляции у амфибий, заключается в том, что быстро делящиеся бластомеры крыши бластулы начинают обрастать краевую зону и медленно делящиеся бластомеры дна амфибластулы. Одновременно с эпиболией происходит инвагинация и формируется серповидная бороздка. В результате образуются двухстенная гаструла и бластопор, закрытый желточной пробкой.

Слайд 55: Деламинация

Деламинация (расщепление) характеризуется тем, что зародышевый узелок в бластоцисте млекопитающих или дискобластуле птиц расщепляется на 2 листка: 1) гипобласт, обращенный к желтку, 2) эпибласт, расположенный над гипобластом. В гипобласте заложен материал внезародышевой энтодермы, в эпибласте – материал зародышевой энтодермы, мезодермы, хорды, эктодермы и нервной пластинки.

Слайд 57: Дифференцировка зародыша

Дифференцировка зародыша начинается на более ранних этапах. Оотипическая - при появлении презумптивных зачатков в зиготе, Бластомерная – при дроблении бластомеры дифференцируются и отличаются друг от друга. Зачатковая – при образовании гаструлы и зародышевых листков, в них дифференцируются зачатки тканей и органов. Гистогенетическая - когда зачатки начинают дифференцироваться в ткани и появляются диффероны клеток.

Слайд 59: Дифференцировка зародышевых листков

Первичная эктодерма 1. Нейроэктодерма а. нервная трубка б. плакоды в. ганглиозная пластинка 2. Хорда 3. Прехордальная пластика 4. Кожная эктодерма 5. Внезародышевая эктодерма

Слайд 60: Дифференцировка эктодермы

Различают Зародышевую эктодерму : Кожную, Нейроэктодерму – первичную (нервная трубка, нервный гребень, плакоды) Прехордальная пластинка Внезародышевую эктодерму

Слайд 61: Дифференцировка эктодермы

Из кожной эктодермы, развиваются: Эпителий анального отдела прямой кишки; Эпидермис кожи и ее производные (волосы, ногти, потовые, сальные и молочные железы); Многослойный плоский эпителий преддверия ротовой полости; эмаль зубов; Эпителий роговицы Хрусталик глаза.

Слайд 62: Дифференцировка эктодермы

Из нейроэктодермы развивается нервная трубка и ганглиозная пластинка. нейроны и нейроглия ЦНС (головного и спинного мозга), нейроны и нейроглия сетчатки глаза.

Слайд 63: Дифференцировка эктодермы

Из нервного гребня (производного нервной пластинки), развиваются: периферические нервные ганглии вегетативной нервной системы; спинномозговые ганглии; мозговое вещество надпочечников.

Слайд 64: Дифференцировка эктодермы

Из плакод (производное нервной трубки), развивается спиральный ганглий внутреннего уха. Из прехордальной пластинки, развивается эпителий собственно ротовой полости, пищевода, трахеи, бронхов и легких. Из внезародышевой эктодермы, развивается амниотический эпителий и хорион.

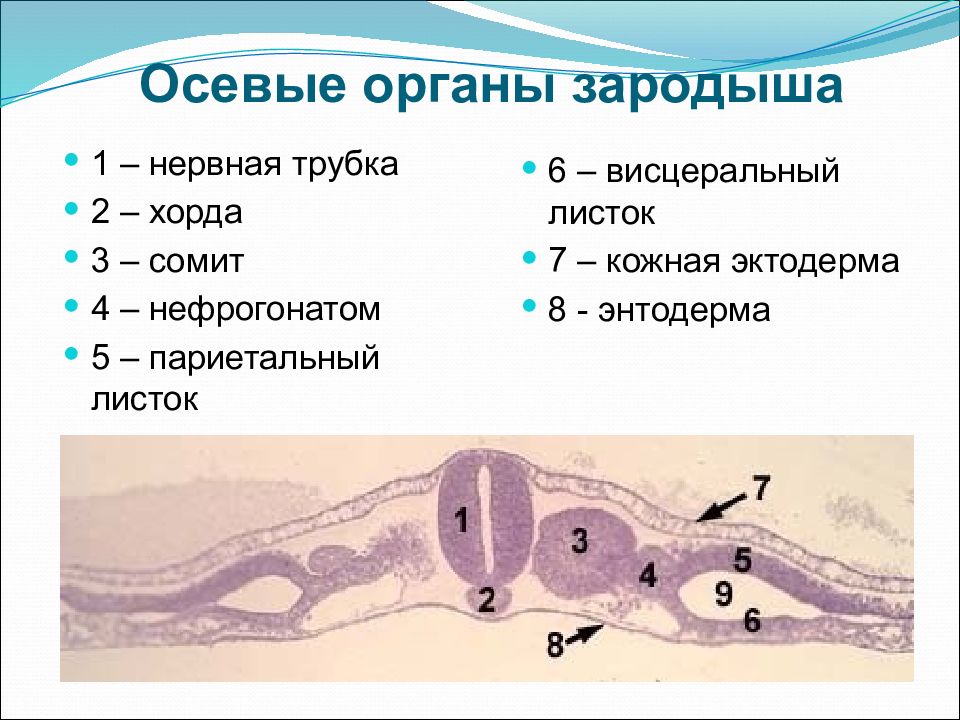

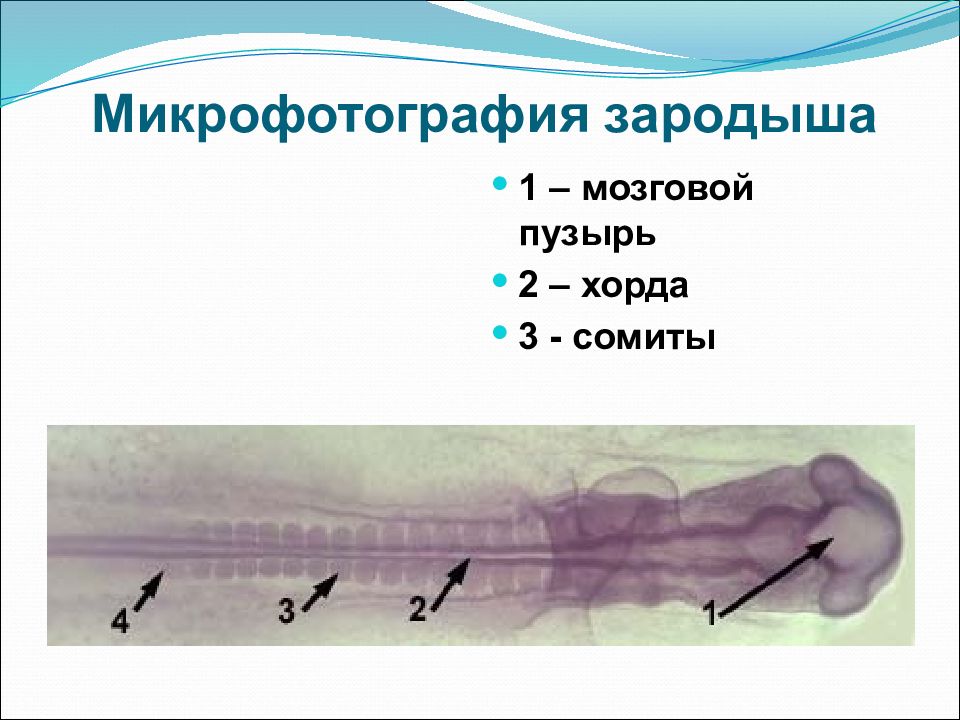

Слайд 66: Осевые органы зародыша

1 – нервная трубка 2 – хорда 3 – сомит 4 – нефрогонатом 5 – париетальный листок 6 – висцеральный листок 7 – кожная эктодерма 8 - энтодерма

Слайд 67: Дифференцировка мезодермы

1. Сомиты - дорзальная часть а. дерматом б. миотом в. склеротом 2. Сегментные ножки - нефрогонотом 3. Спланхнотом а. висцеральный листок б. париетальный в. целом 4. Мезенхима

Слайд 68: Дифференцировка мезодермы

Из мезодермы: Сомитов – дерматом, миотом, склеротом. Из дерматома - дерма кожи, Из миотомов – поперечно-полосатая скелетная мышечная ткань, Из склеротомов - костная и хрящевая ткани.

Слайд 69: Дифференцировка мезодермы

Из сегментных ножек ( нефрогонатом ) образуются : мезонефральный и парамезон ефральные протоки, канальцы почки, эпителий семявыносящих путей мужчины эпителий матки и первичная выстилка влагалища.

Слайд 70: Дифференцировка мезодермы

Спланхнотом (париетальный и висцеральный листки) Из париетального листка спланхнотома развивается серозная оболочка (мезотелий) брюшины, плевры, перикарда, Из висцерального листка спланхнотома - эндокард, миокард. Кроме того, из целомического эпителия спланхнотома развивается сустентоциты половых желез мужчины и фолликулоциты женских половых желез, корковое вещество надпочечников.

Слайд 71: Дифференцировка мезодермы

Мезенхима – В мезенхиме зародыша образуются все виды соединительной ткани, гладкая мышечная ткань, кровеносные сосуды.

Слайд 72: Дифференцировка мезодермы

Из внезародышевой мезодермы развивается соединительная ткань желточного мешка, амниона, хориона и пупочного канатика.

Слайд 74: Дифференцировка энтодермы

Энтодерма 1. Внезародышевая 2. Зародышевая (кишечная) - эпителии органов ЖКТ и желез

Слайд 75: Дифференцировка энтодермы

Различают энтодерму з ародышевую (кишечную) и внезародышевую (желточного мешка). Из кишечной энтодермы развивается эпителий желудочно-кишечного тракта и крупные пищеварительные железы, печень, поджелудочная железа. Желточная энтодерма дает начало первичным клеткам крови и половым клеткам.

Слайд 77: Внезародышевые органы

Желточный мешок Амнион Аллантоис Пуповина Хорион Плацента

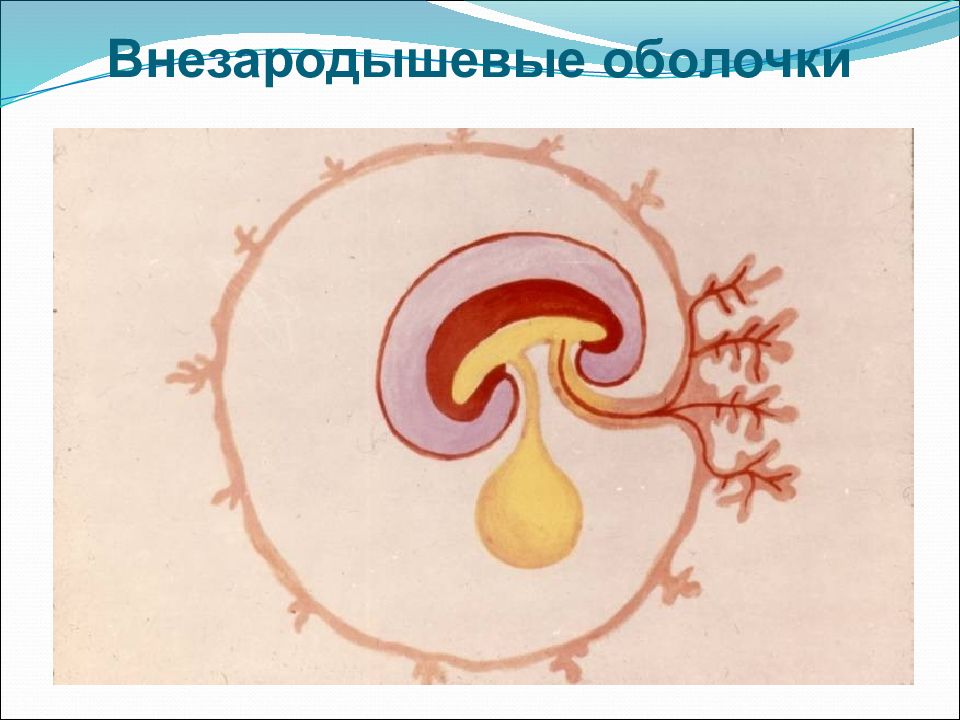

Слайд 80: Желточный мешок

Желточный мешок окончательно формируется после замыкания туловищной складки на вентральной поверхности тела зародыша. При этом туловищная складка отделяет внезародышевую эктодерму и мезодерму от зародышевой эктодермы и мезодермы.

Слайд 81: Желточный мешок

Стенка желточного мешка состоит из внезародышевых энтодермы и мезодермы. Желточный мешок связан с энтодермальной кишкой узким стебельком. Он существует включительно до 8-й недели. После этого желточный мешок подвергается обратному развитию, и его остатки входят в состав пупочного канатика.

Слайд 82: Функции желточного мешка

1 ) кроветворная, так как в стенке желточного мешка из мезенхимы развиваются первые форменные элементы крови и первые кровеносные сосуды; 2) образование первичных половых клеток, которые называются гонобластами или гаметобластами; 3 ) трофическая.

Слайд 83: Аллантоис

Аллантоис развивается в виде выпячивания каудальной части зародышевой энтодермы. Это выпячивание имеет пальцевидную форму и покрыто внезародышевой мезодермой. Функции аллантоиса: Дыхательная; Трофическая Выделительная - все продукты обмена веществ накапливаются в аллантоисе и содержатся до момента вылупления цыпленка из скорлупы яйца.

Слайд 84: Амнион и серозная оболочка

Амнион и серозная оболочка формируются одновременно. До появления туловищной складки над дорсальной поверхностью тела зародыша появляется амниотическая складка, состоящая из внезародышевой эктодермы и мезодермы После того как обе половины амниотической складки соединяются над телом зародыша, сразу образуются 2 внезародышевых органа: 1) амниотическая оболочка, внутри которой оказывается тело зародыша, 2) серозная оболочка.

Слайд 85: Функции амниона и серозной оболочки

Функции амниотической оболочки : Создает жидкую среду, в которой развивается зародыш; Защитная. Функция серозной оболочки : Дыхательная, поскольку серозная оболочка полностью окружает зародыш, то газообмен, осуществляемый через стенку яйца и через серозную оболочку.

Слайд 86: Хорион

Хорион млекопитающих образуется из внезародышевой эктодермы и мезодермы, которая соединяется с трофобластом (эктодерма). Трофобласт – это эпителий, который образуется в процессе дробления зародыша и располагается по периферии бластоцисты, образуя стенку ее полости.

Слайд 87: Плацента

Функции плаценты: Трофическая, Депонирующая, Дыхательная, Выделительная, Эндокринная, Защитная.

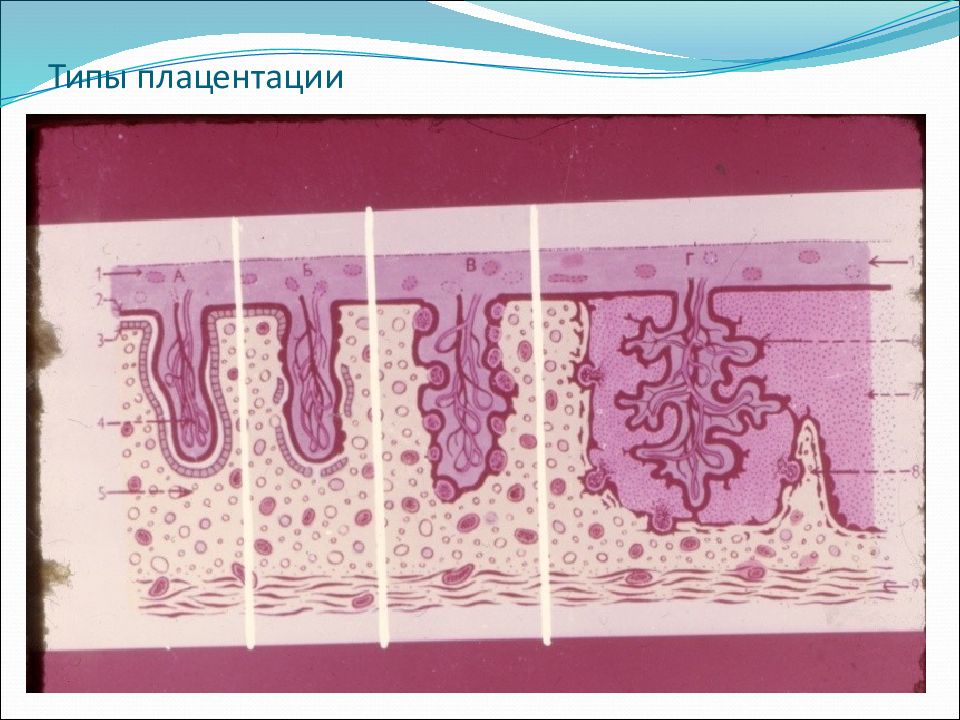

Слайд 88: Типы плацент

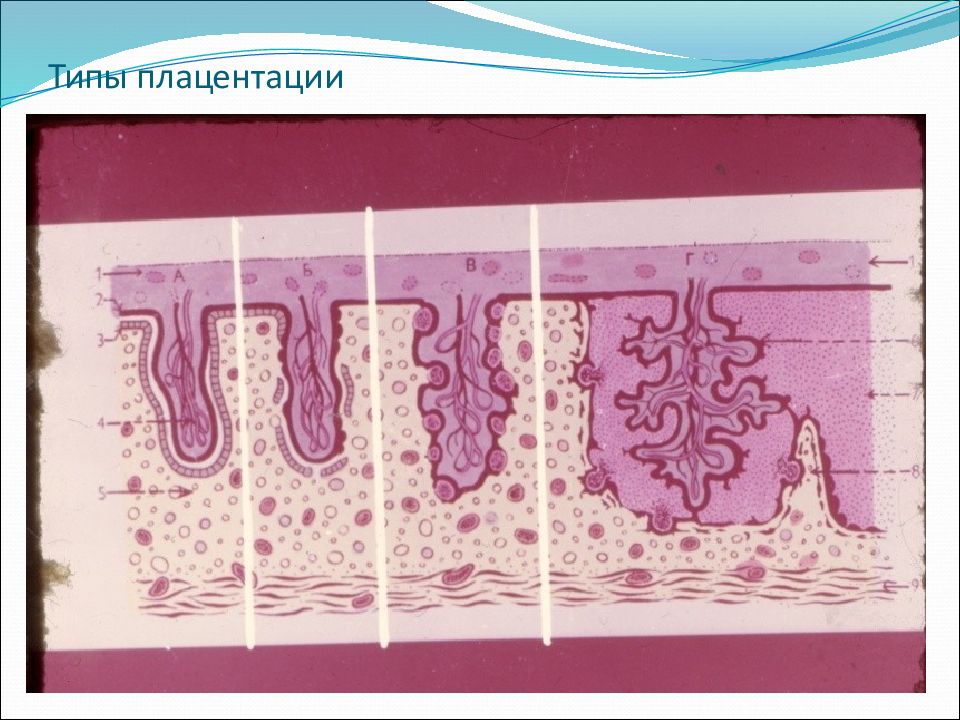

Эпителиохориальная Десмохориальная Эндотелиохориальная Гемохориальная

Слайд 89: Типы плацент

По характеру трофики: 1 типа – хорион поглощает из материнских тканей белки, расщепляет их до полипептидов и аминокислот, синтез эмбриоспецифических белков происходит в печени эмбриона (эпителиохориальные, десмохориальные). Детеныши способны к передвижению и питанию.

Слайд 91: Типы плацент

Эпителиохориальные – ворсины хориона врастают в маточные железы, контактируют с эпителием этих желез (у верблюда, лошади, свиньи, китообразных) Десмохориальные – хорион частично разрушает эпителий маточных желез, ворсины врастают в соединительную ткань (жвачные парнокопытные: овцы, коровы)

Слайд 92: Типы плацент

Плаценты 2 типа – хорион усваивает из материнских тканей аминокислоты и синтезирует эмбриоспецифические белки, эмбрион получает готовые белки и использует их для строительства собственных тканей (эндотелиохориальные, гемохориальные)

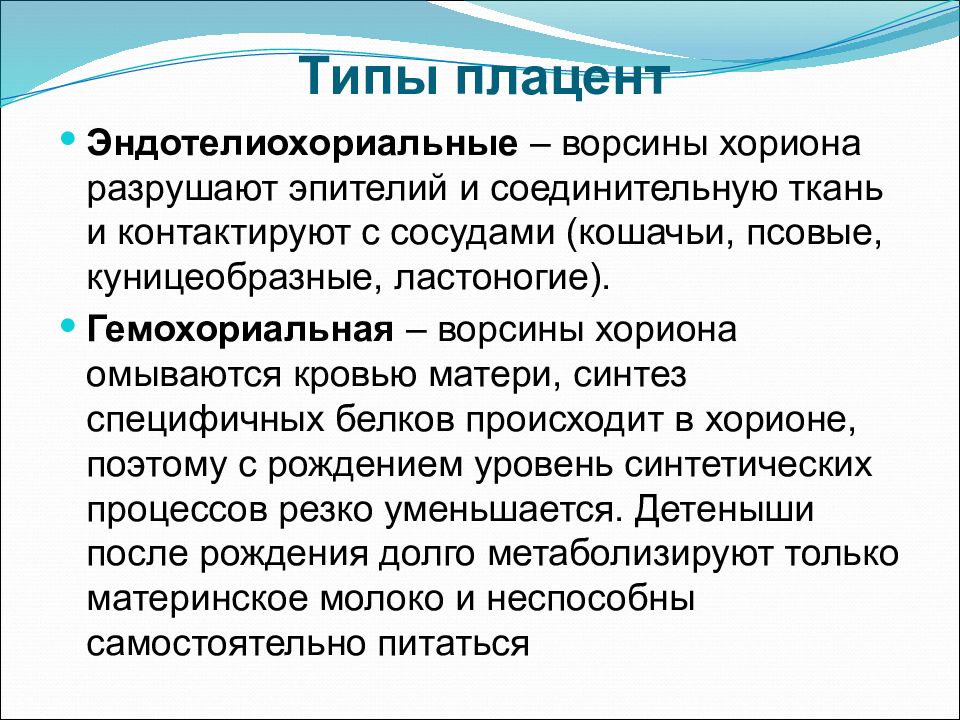

Слайд 94: Типы плацент

Эндотелиохориальные – ворсины хориона разрушают эпителий и соединительную ткань и контактируют с сосудами (кошачьи, псовые, куницеобразные, ластоногие). Гемохориальная – ворсины хориона омываются кровью матери, синтез специфичных белков происходит в хорионе, поэтому с рождением уровень синтетических процессов резко уменьшается. Детеныши после рождения долго метаболизируют только материнское молоко и неспособны самостоятельно питаться

Слайд 95: Типы плацент

Гемохориальная плацента – у кротов, ежей, выхухоли, рукокрылых, грызунов, зайцеобразных, приматов и человека.