Первый слайд презентации: Общая гистология и эмбриология рыб

Лекция №14. Эмбриология рыб. Оплодотворение. Ранние этапы онтогенеза.

Слайд 2: Эмбриология

Эмбриология – наука о зародыше. Эмбриогенезом называется период от момента оплодотворения до рождения (у живородящих животных) или до момента вылупления из яйцевых оболочек (у яйцекладущих животных) или до окончания периода метаморфоза (у животных с личиночной стадией развития)

Слайд 3: Стадии эмбриогенеза

В эмбриогенезе различают несколько стадий: Оплодотворение и образование зиготы; Дробление с образованием бластулы; Гаструляция с образованием зародышевых листков; Образование зачатков тканей (гистогенез), органов (органогенез) и внезародышевых органов.

Слайд 4: Оплодотворение

Это сложный и многофазный процесс. С одной стороны, состоит из активации яйца и выведении его из состояния «оцепенения» С другой стороны – состоит из внесения в яйцо отцовской наследственной информации.

Слайд 5: Оплодотворение

Для осуществления активации достаточно лишь соприкосновения сперматозоида с поверхностью яйца, Для осуществления второй группы процессов, необходимо его проникновение в яйцо и объединение родительских ядер.

Слайд 6

У акул и скатов оплодотворение полиспермное. В яйцо проникает в среднем 10-30 сперматозоидов, однако в акте оплодотворения участвует всего один. Остальные рассеиваются в желтке.

Слайд 7: Оплодотворение

После проникновения сперматозоида в яйцо возникает кортикальная реакция : высвобождается ряд ферментов и других сложных белковых соединений. После завершения кортикальной реакции наружная оболочка приобретает клейкость и совершается поворот яйца в оболочке анимальным концом вверх. Образуется перивителлиновое пространство.

Слайд 8: Гермафродитизм

Большинство рыб раздельнополы. Однако среди группы костистых рыб имеются гермафродиты. Постоянный гермафродитизм известен для сем. Губановых, каменных окуней, морских карасей и других. Почти все они – жители коралловых рифов тропических и субтропических широт. Имеются синхронные и последовательные гермафродиты. У синхронных гонады представлены яичными и семенными частями с самостоятельными протоками.

Слайд 9: Гермафродитизм

Развиваются обе части одновременно, поэтому в период размножения у одной особи развиваются и мужские и женские половые клетки, но самооплодотворения не происходит, т.к. одна особь функционирует или как самец, или как самка. Последовательные гермафродиты – каменные окуни и морские караси. В данном случае сначала особь функционирует как самка, а затем как самец, и наоборот.

Слайд 10: Слияние гамет

При активации яйца происходит комплекс изменений. Снятие с тормоза, блокировавшего мейоз на метафазе и деление; кортикальная реакция и образование перивителлинового пространства. Оболочка спермия разрушается. Женский пронуклеус погружается в цитоплазму и к нему приближается мужской пронуклеус. Формируется веретено первого деления дробления. Заканчивается процесс оплодотворения восстановлением генетической структуры ядра (диплоидный набор хромосом).

Слайд 12: Неоплодотворенные яйца

Неоплодотворенные яйца могут жить в воде какое-то время. После активации водой в яйцах некоторых видов рыб происходит ложное дробление. Неоплодотворенная икра отмирает во время, когда оплодотворенные яйца достигают этапа гаструляции. (У лососей – 4-5 месяцев, до выхода предличинок из яйцевых оболочек).

Слайд 13: Гиногенез

Гиногенетические популяции состоят только из самок. При гиногенезе происходит проникновение спермия в яйцо, но в цитоплазме он инактивируется, и слияния с женским пронуклеусом не происходит. При гиногенезе спермий лишь побуждает яйцеклетку к развитию. На Дальнем Востоке имеются популяции серебряного карася, состоящие как из одних самок, так и из особей обоих полов.

Слайд 14: Партеногенез

Развитие яиц без оплодотворения. Диплоидизация материнского комплекса хромосом здесь происходит нарушением делений созревания в мейозе. Характерен для ерше й, балтийской и сахалинской сельдей. Большинство зародышей развивается уродливыми, но некоторое количество нормально.

Слайд 15: Оплодотворение

Процесс оплодотворения состоит в объединении спермия и яйцеклетки и образования качественно новой клетки – зиготы, которая представляет собой новый организм дочернего поколения. Оплодотворенное яйцо является клеткой, но в то же время это уже организм на ранней стадии развития.

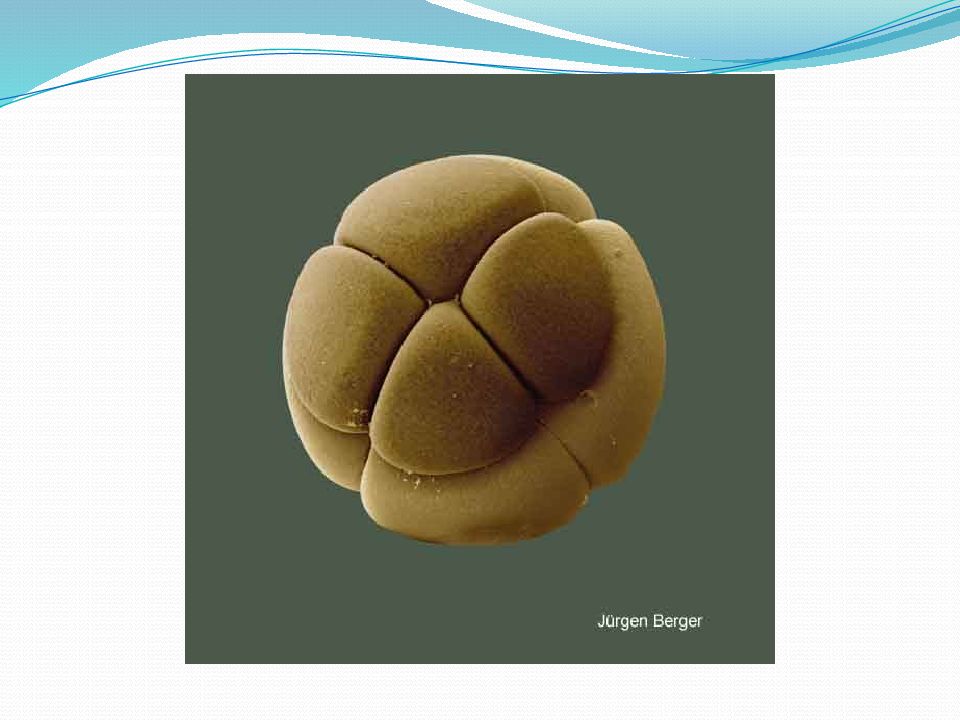

Слайд 17: Ранние этапы онтогенеза

В результате клеточных делений и других процессов одноклеточный организм превращается в многоклеточный. Возникшее при оплодотворении путем соединения пронуклеусов (мужского и женского) ядро обычно через несколько минут начинает делиться, вместе с этим происходит и деление протоплазмы. Клетки дробящегося яйца называют бластомерами, а процесс деления – дробление.

Слайд 19: Дробление

Образующиеся при дроблении вдавления протоплазмы называются бороздами дробления. Еще до окончания первого дробления на поверхности яйца появляется вторая борозда дробления. Период дробления завершается образованием бластулы.

Слайд 21: Дробление

Одна из важнейших особенностей дробления – отсутствие роста развивающегося организма, несмотря на совершающиеся деления. Ядра дробящихся бластомеров не уменьшаются в размерах, в то время как объем протоплазмы в результате каждого очередного дробления, уменьшается вдвое.

Слайд 22: Дробление

Дробление бывает: Полное ; Частичное. Полное дробление может происходить только по поверхности, или затрагивая все глубинные слои яйца. Полное дробление характерно для яиц, имеющих мало желтка. Частичное дробление характерно для яиц с большим количеством желтка (рыбы).

Слайд 25: Дробление

Частичное дробление характерно для большинства рыб. Это – дискоидальное дробление, поскольку оно совершается только в районе анимального полюса, где располагается ядро. В результате дробления образовавшиеся бластомеры могут быть одинаковыми или разными по размеру.

Слайд 26: Бластуляция

Более поздний период дробления называется бластуляцией. В этот период вся совокупность бластомеров приобретает характер эпителиоморфного пласта, ограничивающего полость бластулы. Стенка бластулы, образованная многочисленными бластомерами, называется бластодермой. Полость под бластодермой – бластоцель.

Слайд 28: Бластоцель

Появление бластоцели в процессе дробления обеспечивает зародышу наличие внутренней и внешней среды организма. У рыб при дискоидальном дроблении образуется бластодиск, а бластоцель лежит на противоположном конце бластодиска.

Слайд 29: Гаструляция

Следующий за образованием бластулы период развития называется гаструляцией. В этом периоде образуется гаструла, при этом при передвижении клеток и клеточных пластов создаются зародышевые листки. Зачатки зародышевых пластов и осевых органов не располагаются в бластодерме в готовом виде. Они создаются в процессе гаструляции.

Слайд 30: Гаструляция

Гаструляция может идти несколькими способами: Эпиболия (обрастание); Инвагинация (впячивание); Деляминация (расхождение, обособление пластов друг от друга); Конвергенция (схождение пластов)

Слайд 31: Гаструляция

В результате гаструляции образуются три зародышевых листка: Эктодерма (наружный); Мезодерма (средний); Энтодерма (внутренний). В каждом зародышевом листке происходит закладка органов и тканей.

Слайд 32: Зародышевые листки

В эктодерме закладываются зачатки нервной системы и эпидермиса кожи; В энтодерме – эпителии средней кишки, пищеварительных желез и дыхательной системы; В мезодерме – закладываются все виды соединительной ткани, кровеносная система, мышечная ткань, эпителий выделительной и половой систем.

Слайд 33: Нейруляция

Следующая за гаструляцией стадия – нейруляция. Зародыш на этой стадии – нейрула. Образуется утолщение пластов клеток презумптивной нервной системы, образуется нервная трубка. В переднем отделе нервной трубки образуются передний и средние мозговые пузыри.

Слайд 35: Формирование тела зародыша

Гаструляция заканчивается началом процесса сегментации туловищной мезодермы и формированием тела зародыша на поверхности желточного мешка. Обособление от желточного мешка делает тело гибким, а личинку – подвижной. Организм с вполне сформировавшимися органами имеет железу вылупления, с началом функционирования которой происходит процесс выклева.

Слайд 38: Рост

Ранние этапы развития и первичные этапы онтогенеза происходят при общем отсутствии роста. Увеличение одних идет за счет уменьшения других. Периоды роста сменяются периодами дифференциации клеток. Таким образом, одной из характерных черт роста развивающегося организмы является его неравномерность и ритмичность.