Первый слайд презентации: Глава 3. Основы защиты от опасностей

Безопасность объекта защиты - это состояние объекта, при котором воздействие на него всех потоков вещества, энергии и информации не превышает максимально допустимых для объекта значений.

Слайд 3: Безопасность работающих и населения

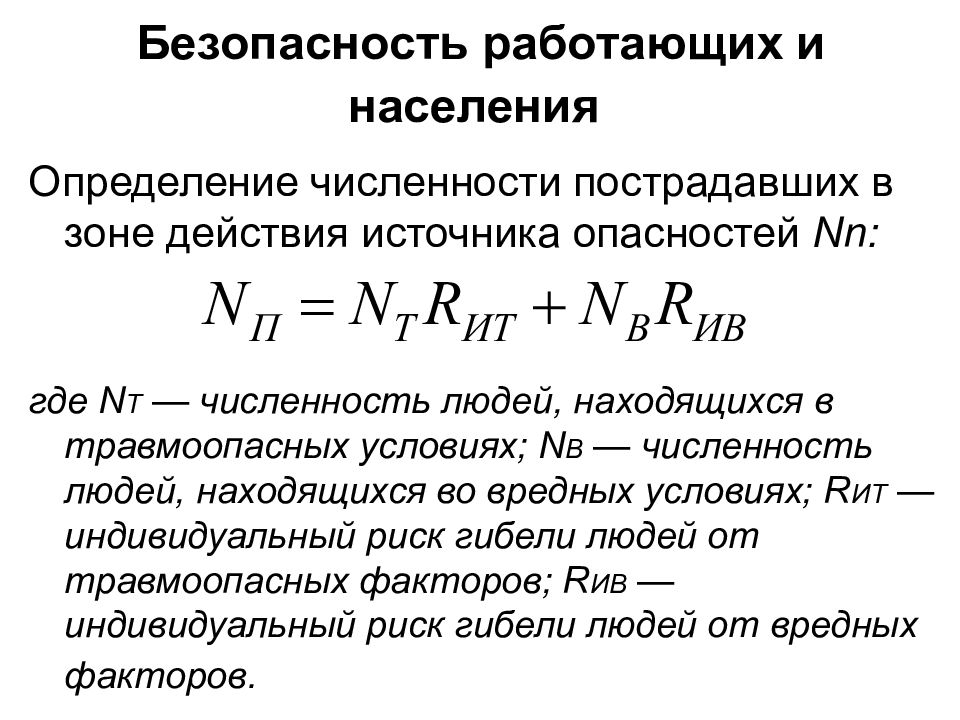

Определение численности пострадавших в зоне действия источника опасностей Nn : где N T — численность людей, находящихся в травмоопасных условиях; N B — численность людей, находящихся во вредных условиях; R ИТ — индивидуальный риск гибели людей от травмоопасных факторов; R ИВ — индивидуальный риск гибели людей от вредных факторов.

Слайд 4

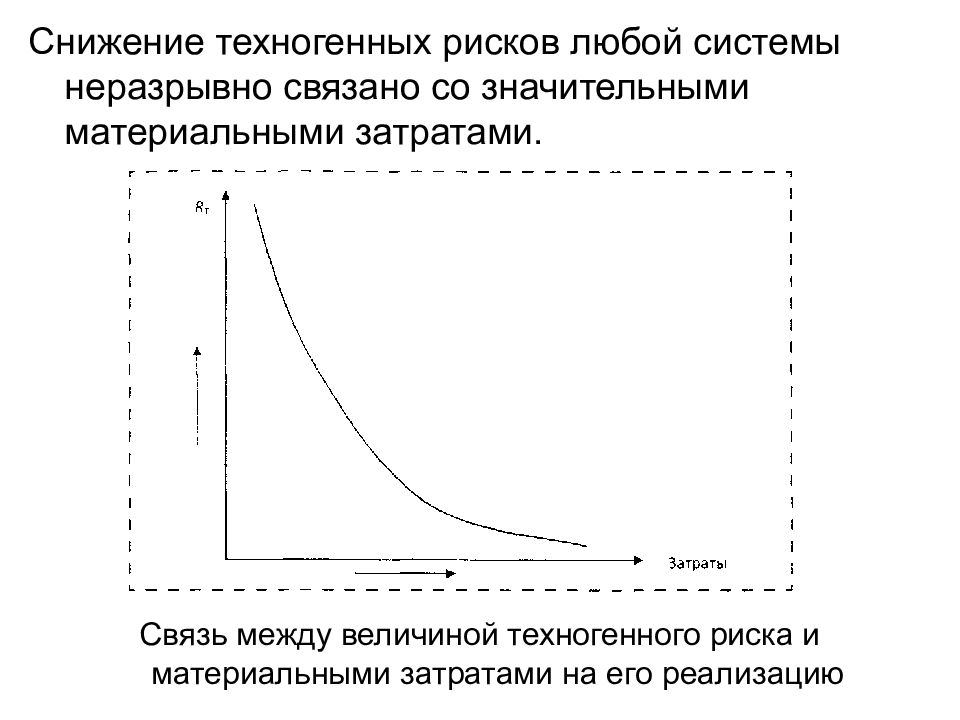

Снижение техногенных рисков любой системы неразрывно связано со значительными материальными затратами. Связь между величиной техногенного риска и материальными затратами на его реализацию

Слайд 5

Характерное распределение индивидуального риска и численности лиц, подверженных влиянию источника опасности: А – зона недопустимого риска, Б – зона допустимого риска, R Т – техногенный риск источника, R И.доп – индивидуальный допустимый риск

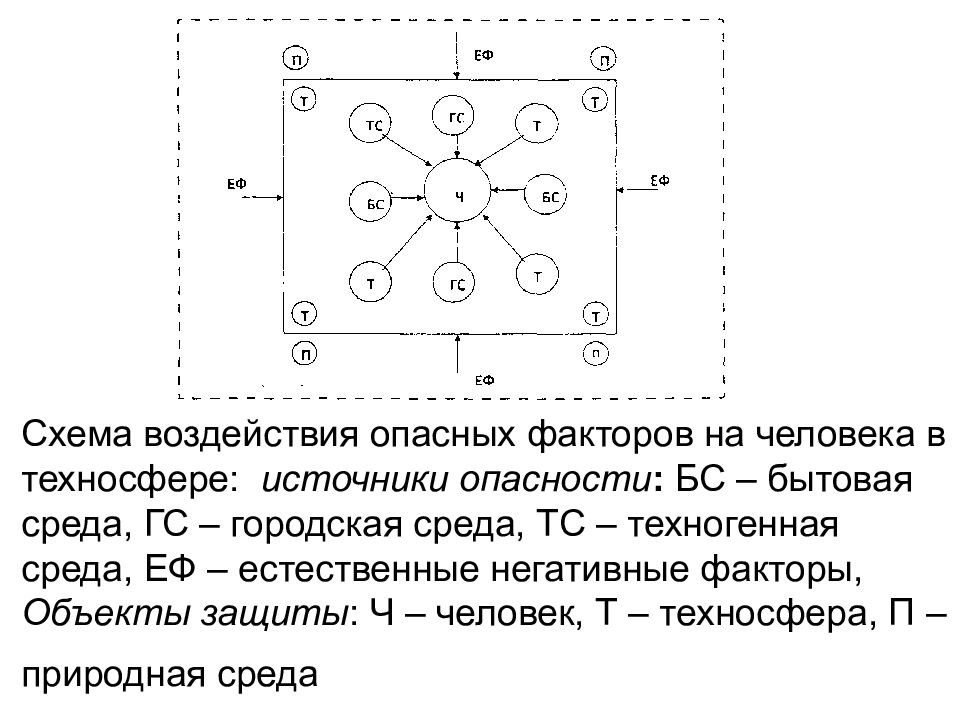

Слайд 7: В техносфере на человека негативно воздействуют:

естественные факторы (изменение климата, освещенности земной поверхности, метеоусловия и стихийные явления в природе); техника и технологии, управляемые операторами и выделяющие в техносферу различные материальные и энергетические потоки; городская среда (транспорт, объекты жилищно-коммунального хозяйства и т. п.); среда быта (технические средства, недоброкачественные продукты питания и т.п.).

Слайд 8: Минимизация людских потерь в техносфере:

применение средств защиты от естественных опасностей; создание источников опасностей ограниченного влияния на людей; максимальное снижение численности лиц, подверженных воздействию источников опасности; применение средств и методов коллективной защиты от техногенных опасностей; применение устройств и средств индивидуальной защиты.

Слайд 9: Защита селитебных и природных зон

На селитебные и природные зоны негативно воздействуют : объекты экономики, выделяющие газообразные, жидкие и твердые отходы, в том числе химические и радиоактивные; городская среда, выделяющая отходы жилищно-коммунального хозяйства, отходы транспортных средств, ливневые сточные воды, снежную массу и т. п.; бытовая среда, выделяющая жидкие и твердые отходы.

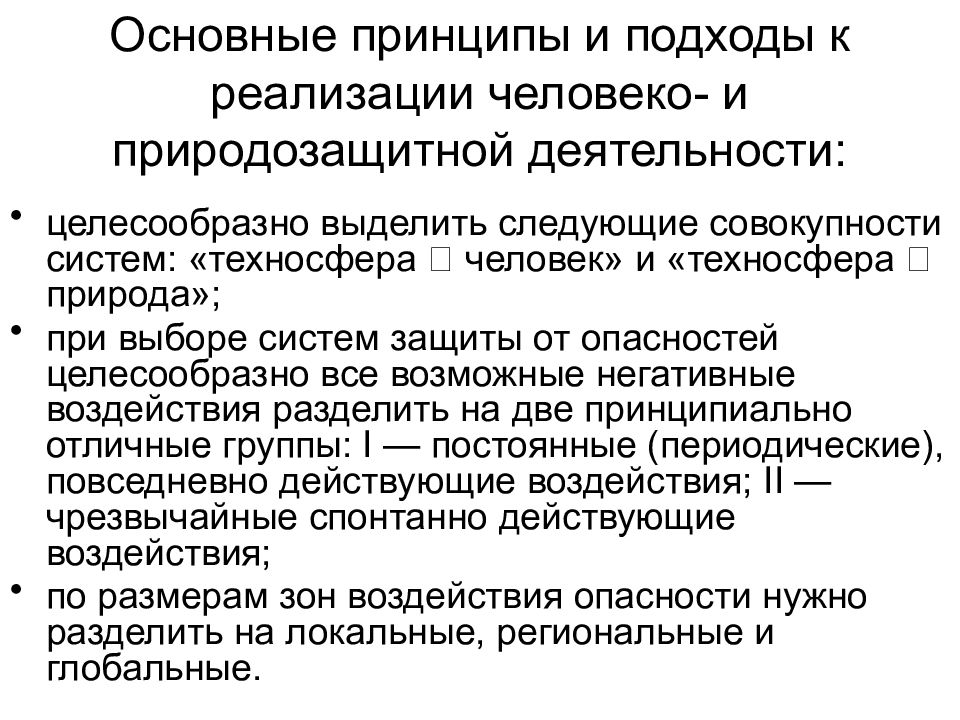

Слайд 11: Основные принципы и подходы к реализации человеко- и природозащитной деятельности:

целесообразно выделить следующие совокупности систем: «техносфера ‑ человек» и «техносфера ‑ природа»; при выборе систем защиты от опасностей целесообразно все возможные негативные воздействия разделить на две принципиально отличные группы: I — постоянные (периодические), повседневно действующие воздействия; II — чрезвычайные спонтанно действующие воздействия; по размерам зон воздействия опасности нужно разделить на локальные, региональные и глобальные.

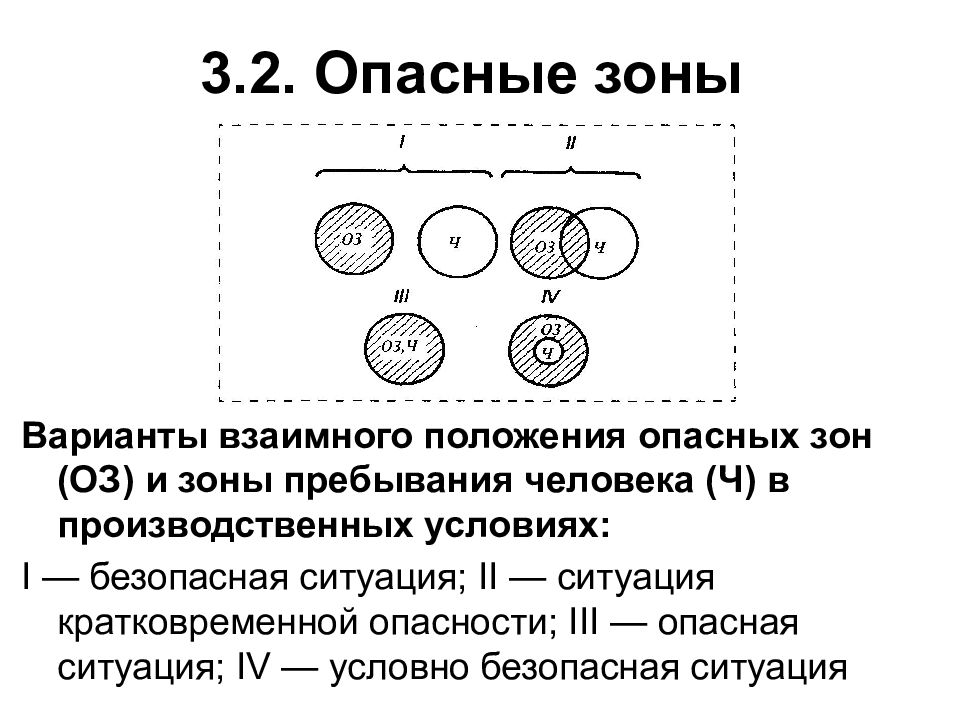

Слайд 12: 3.2. Опасные зоны

Варианты взаимного положения опасных зон (ОЗ) и зоны пребывания человека (Ч) в производственных условиях: I — безопасная ситуация; II — ситуация кратковременной опасности; III — опасная ситуация; IV — условно безопасная ситуация

Слайд 13: 3.3. Коллективная и индивидуальная защита работающих и населения от опасностей в техносфере

Реализация коллективной защиты человека от повседневного воздействия негативных абиотических факторов достигается путем: устройства систем искусственного освещения; обеспечения допустимых параметров микроклимата; применения систем защиты человека от холода и перегрева; использования систем воздухо- и водоподготовки; контроля качества пищевых продуктов; устройства молниезащиты.

Слайд 14: Реализация коллективной и индивидуальной защиты человека от опасностей технических средств и технологий достигается:

защитой от вредных веществ; защитой от вибрации, акустического шума, инфра- и ультразвука; защитой от ЭМП и ЭМИ, в том числе и от лазерного излучения; защитой от ионизирующих излучений; защитой от поражения электрическим током; защитой от воздействий статического электричества; защитой от механического травмирования в бытовых и производственных условиях; применением средств индивидуальной защиты.

Слайд 15: Минимизация антропогенного влияния на техносферу достигается путем:

организации безопасного трудового процесса; обучения работающих и населения безопасным приемам жизнедеятельности; реализации требований к безопасной работе операторов технических систем и технологий.

Слайд 16: 3.4. Экобиозащитная техника

защитные устройства, устанавливаемые на пути опасного потока от источника до защищаемого объекта.

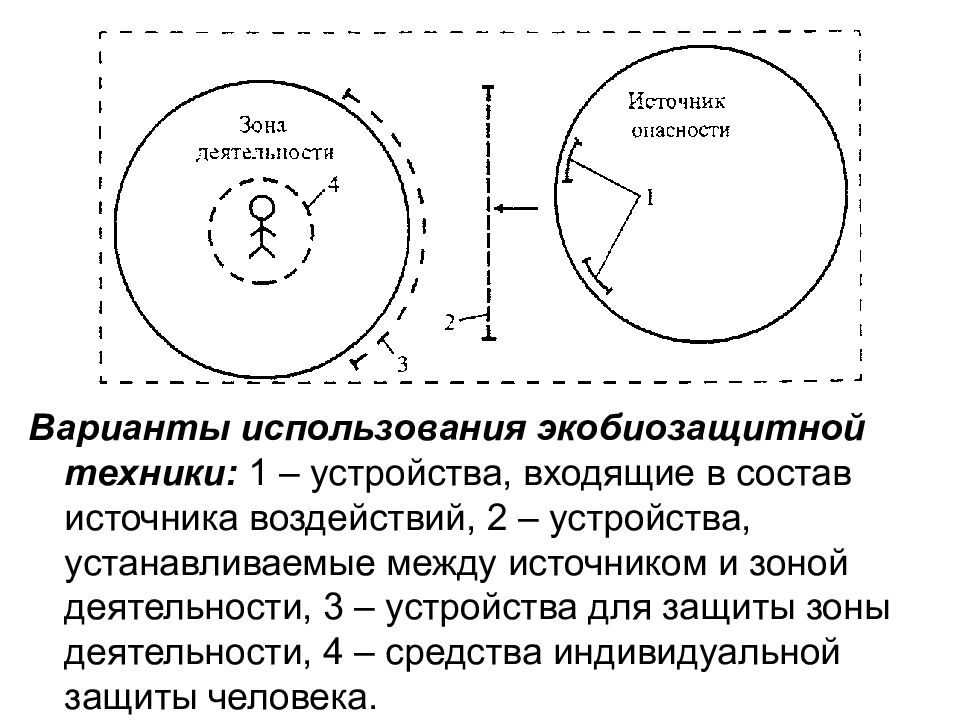

Слайд 17

Варианты использования экобиозащитной техники: 1 – устройства, входящие в состав источника воздействий, 2 – устройства, устанавливаемые между источником и зоной деятельности, 3 – устройства для защиты зоны деятельности, 4 – средства индивидуальной защиты человека.

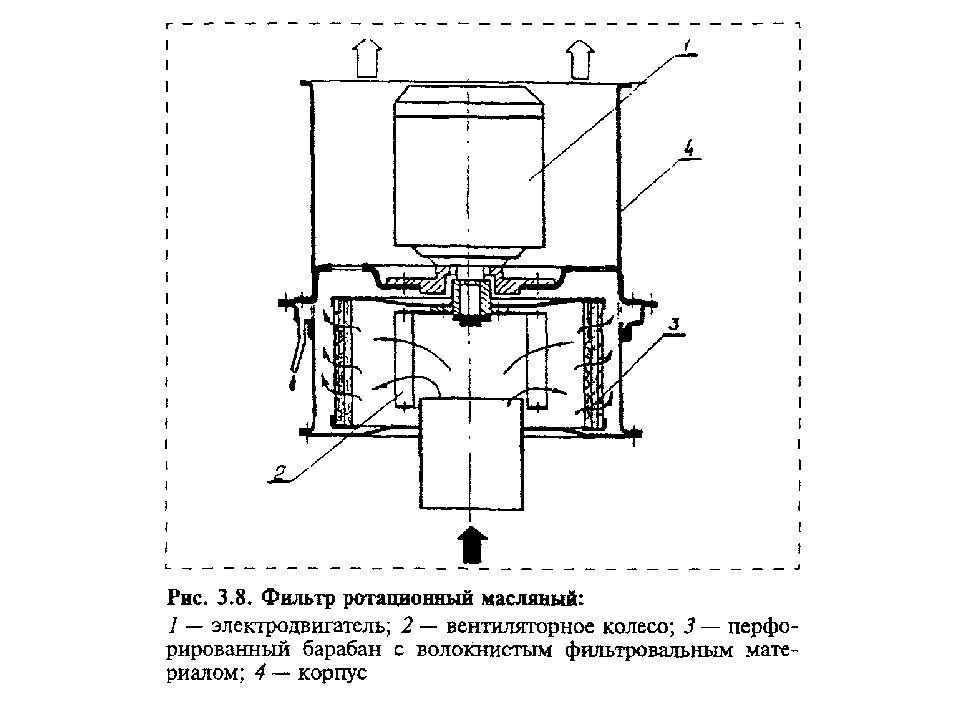

Слайд 18: 1. Устройства для очистки потоков масс от примесей

- защитные устройства (ЗУ), работающие по принципу выделения вещества из потока. Их работа характеризуется эффективностью очистки потока, гидравлическим сопротивлением аппаратов очистки, мощностью побудителя движения потоков.

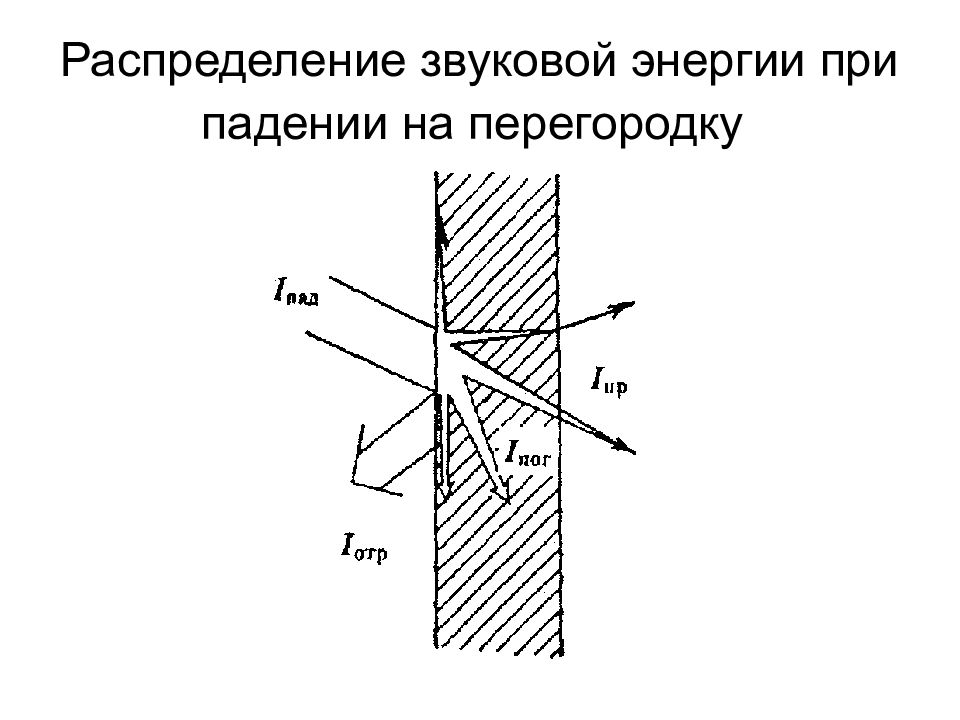

Слайд 20: 2. Устройства для защиты от потоков энергии

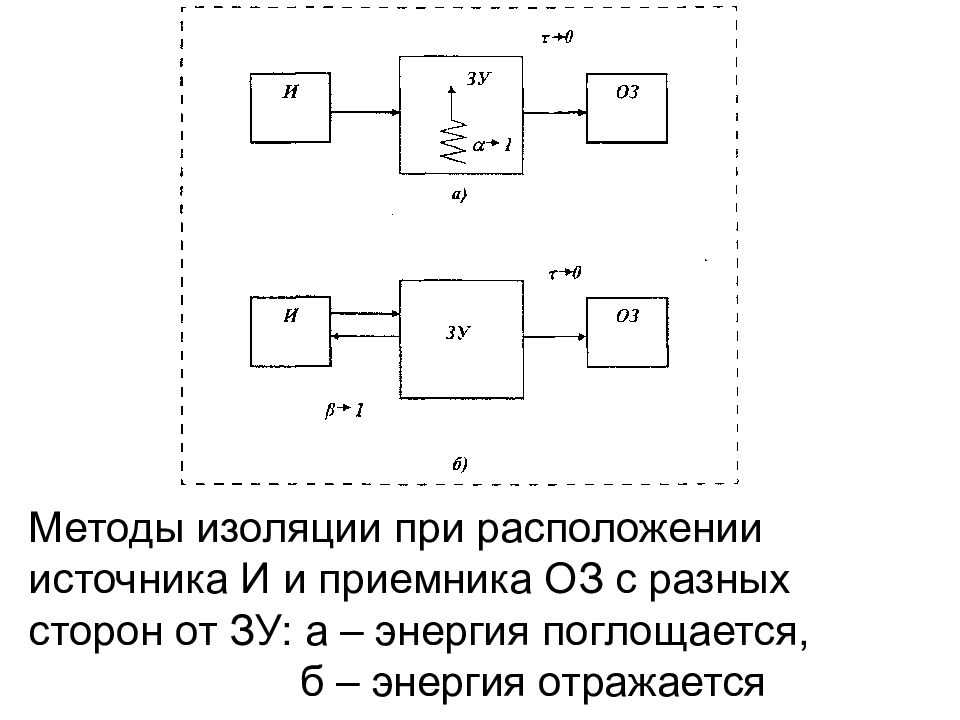

Наиболее распространены методы защиты изоляцией и поглощением. Методы защиты изоляцией используют, когда источник и приемник энергии, являющийся одновременно объектом защиты, располагаются с разных сторон от ЗУ. В основе этих методов лежит уменьшение прозрачности среды между источником и приемником.

Слайд 21: Методы изоляции при расположении источника И и приемника ОЗ с разных сторон от ЗУ: а – энергия поглощается, б – энергия отражается

Слайд 22: Методы защиты поглощением

основаны на увеличении потока энергии, прошедшего в ЗУ. Вид поглощения энергии ЗУ: поглощение энергии самим ЗУ за счет ее отбора от источника в той или иной форме, в том числе в виде необратимых потерь поглощение энергии в связи с большой прозрачностью ЗУ

Слайд 23: Методы поглощения при расположении источника И и приемника ОЗ с одной стороны от ЗУ:

а – энергия поглощается, б – энергия пропускается

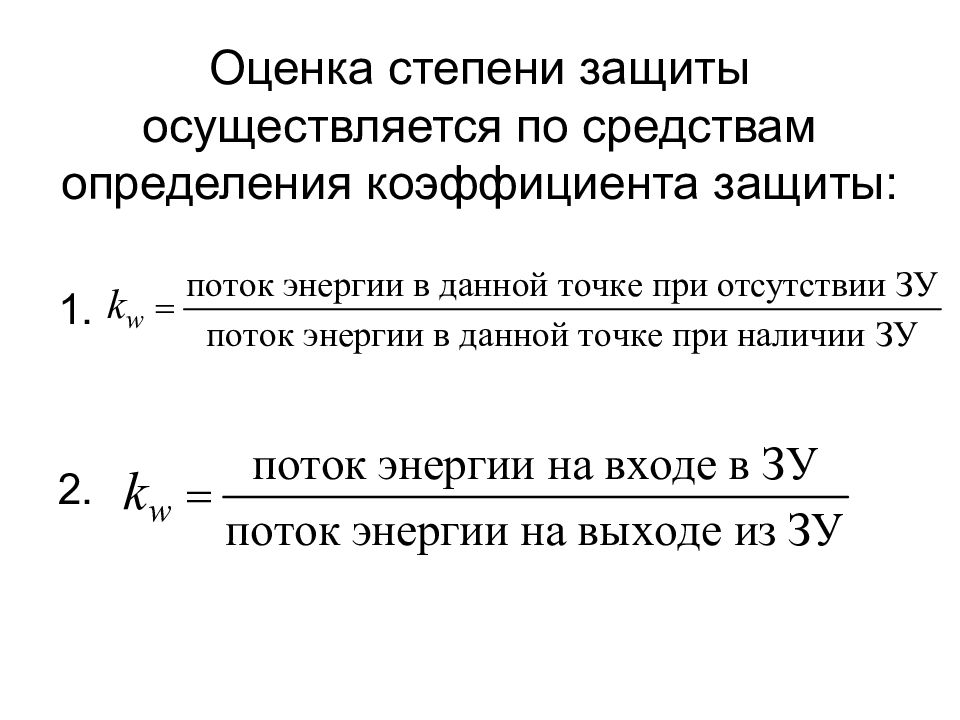

Слайд 25: Оценка степени защиты осуществляется по средствам определения коэффициента защиты:

1. 2.

Слайд 26: 3. Устройства для защиты от поражения электрическим током

Защита от прямого прикосновения: основная изоляция токоведущих частей; защита расстоянием (ограждения и оболочки; установка барьеров; размещение оборудования вне зоны досягаемости); сверхнизкое (малое) напряжение

Слайд 27: 1. Защита от поражения током в случае повреждения изоляции:

автоматическое отключение питания; уравнивание и выравнивание потенциалов; двойная и усиленная изоляцию; защитное электрическое разделение цепей; изолирующие (непроводящие) помещения, зоны, площадки; защитное заземление и зануление; устройства защитного отключения.

Слайд 28

Автоматическое отключение питания осуществляется посредством автоматического размыкания цепи. Уравнивание потенциалов — это электрическое соединение электропроводящих частей для достижения равенства их потенциалов, выполняемое в целях электробезопасности. Выравнивание потенциалов — снижение разности потенциалов (шагового напряжения) на поверхности земли или пола при помощи защитных проводников, проложенных в земле, в полу или на их поверхности и присоединенных к заземляющему устройству.

Слайд 29

Двойная изоляция — это изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, состоящая из основной и дополнительной изоляции. Защитное электрическое разделение цепей — это отделение одной электрической цепи от других в электроустановках до 1 кВ с помощью изоляции. Защитное отключение — это система быстродействующей защиты, автоматически (за 0,2 с и менее) отключающая электроустановку при возникновении в ней опасности поражения человека электрическим током.

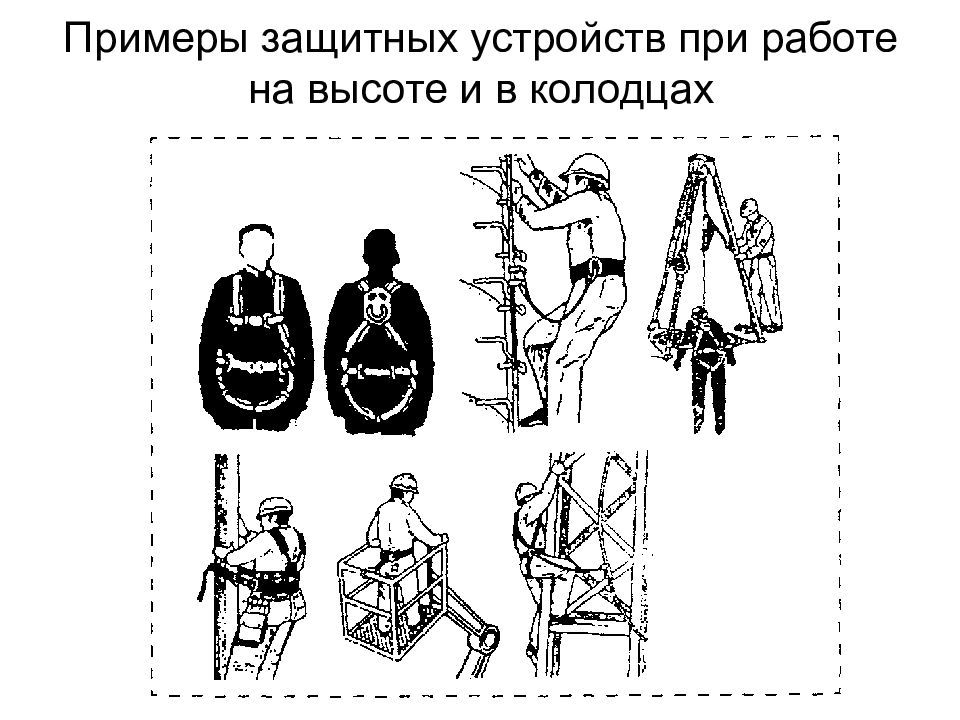

Слайд 30: 4. Устройства и средства индивидуальной защиты:

средства, применяемые в производственных условиях (СИЗ повседневного использования), средства, используемые в чрезвычайных ситуациях (СИЗ кратковременного использования).

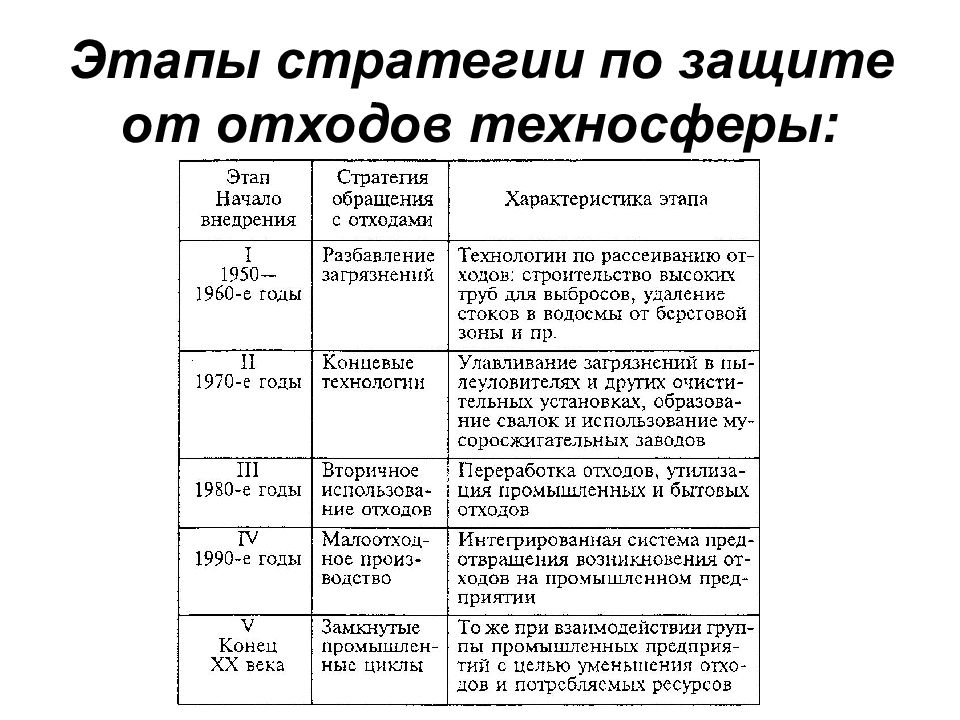

Слайд 33: 3.5. Защита урбанизированных территорий и природных зон от опасного воздействия техносферы (региональная защита)

Слайд 36

Внешние средства защиты - устройства, применяемые только для уменьшения влияния источника опасности на окружающую среду и не имеющие практического значения для технологии основного процесса.

Слайд 37: 1. Защита атмосферного воздуха от выбросов

Внешние средства защиты атмосферного воздуха от выбросов: очистка выбросов стационарных объектов от примесей в специальных аппаратах и устройствах перед их поступлением в атмосферу; защитное зонирование территорий около объекта; рассеивание очищенных выбросов в атмосферном воздухе; снижение и очистка выбросов автотранспорта.

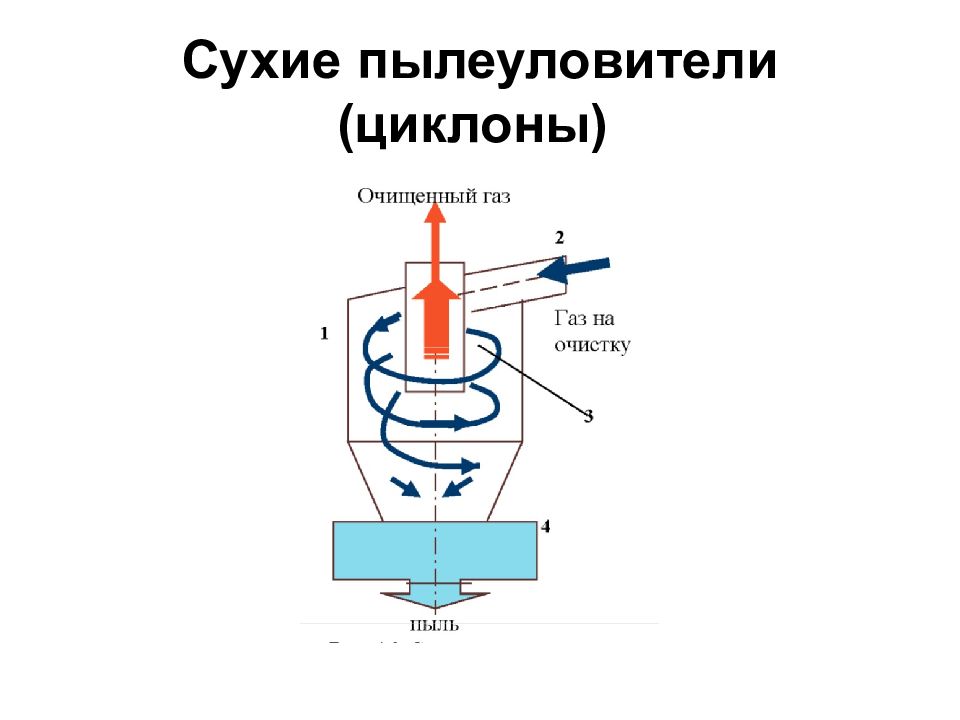

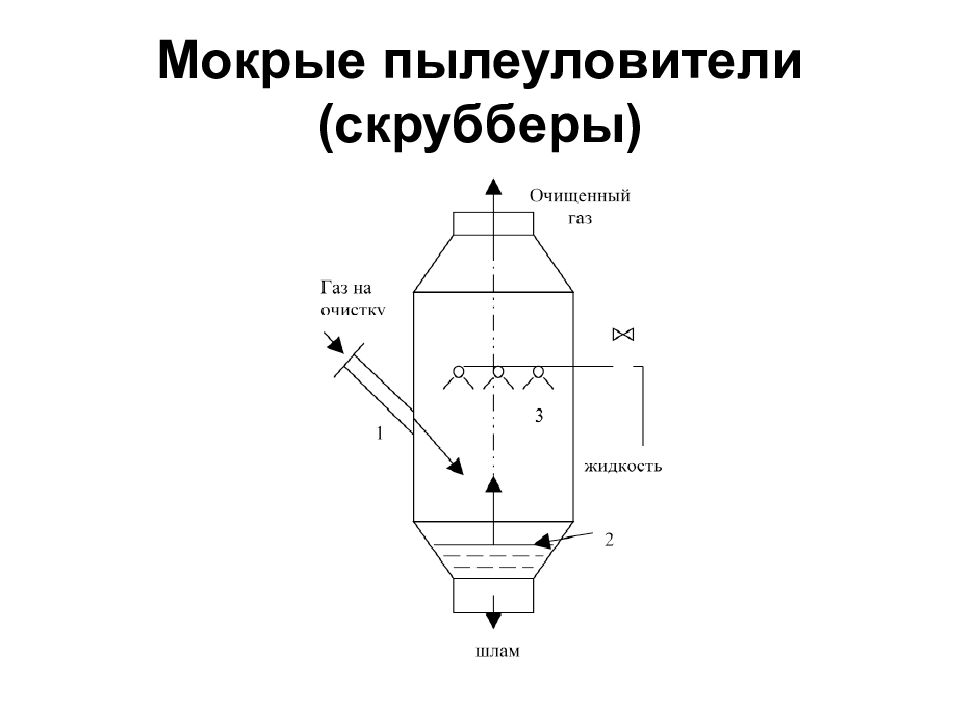

Слайд 38: Очистка выбросов стационарных объектов:

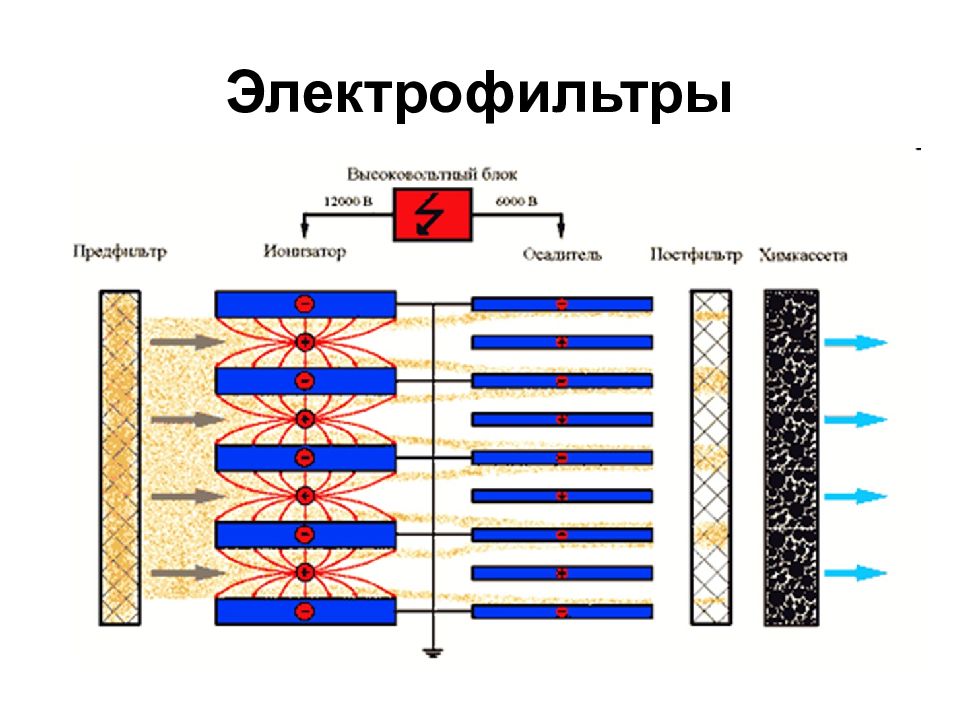

сухие пылеуловители (циклоны, фильтры, электрофильтры, рукавные фильтры, адсорберы); аппараты мокрой очистки (скрубберы Вентури, барботажно-пенные пылеуловители, туманоуловители, абсорберы, хемосорберы); аппараты термической и каталитической нейтрализации газовых выбросов.

Слайд 43: Системы рассеивания выбросов:

Выбросы: Организованные Неорганизованные - выбросы в атмосферу в виде потоков газа, возникающие в результате нарушения герметичности оборудования в местах загрузки, выгрузки, перегрузки или хранения продукта, при работе транспортных средств с ДВС и т. п.

Слайд 44: Системы рассеивания выбросов

Параметры выбрасываемых газов : Мощность выброса Температура выбрасываемых газов Высота выброса Геометрическая форма источника: точечная, линейная, плоская Расположение источника выброса Степень подвижности Метрологические факторы

Слайд 45: Защитное зонирование

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) – это полоса, отделяющая источники промышленного загрязнения от жилых или общественных зданий для защиты населения от влияния вредных факторов производства. Вывод объектов экономики из селитебных зон

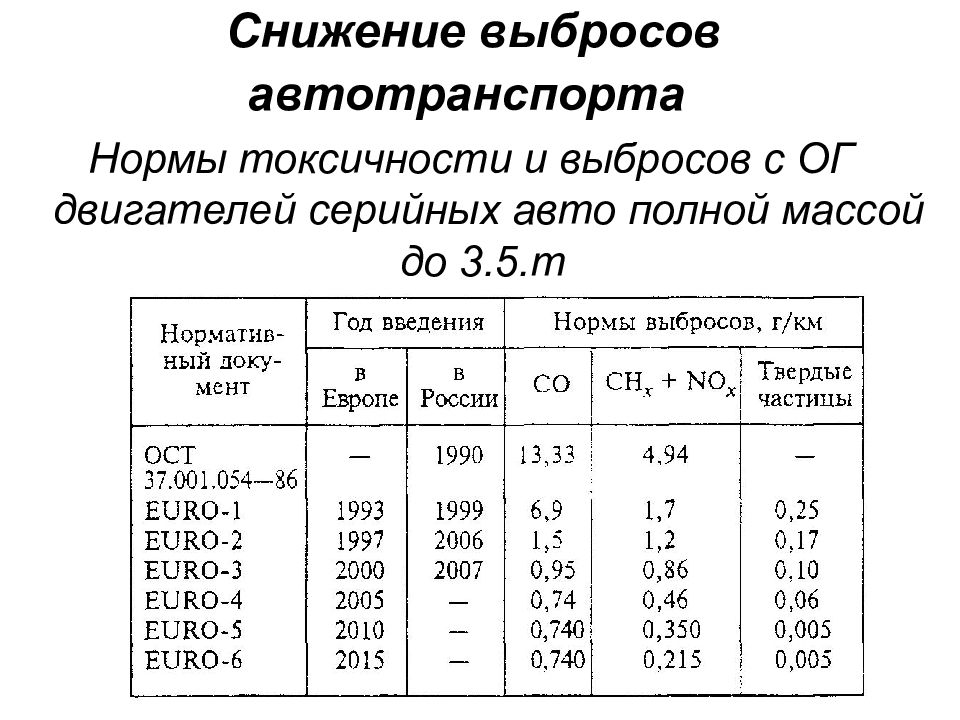

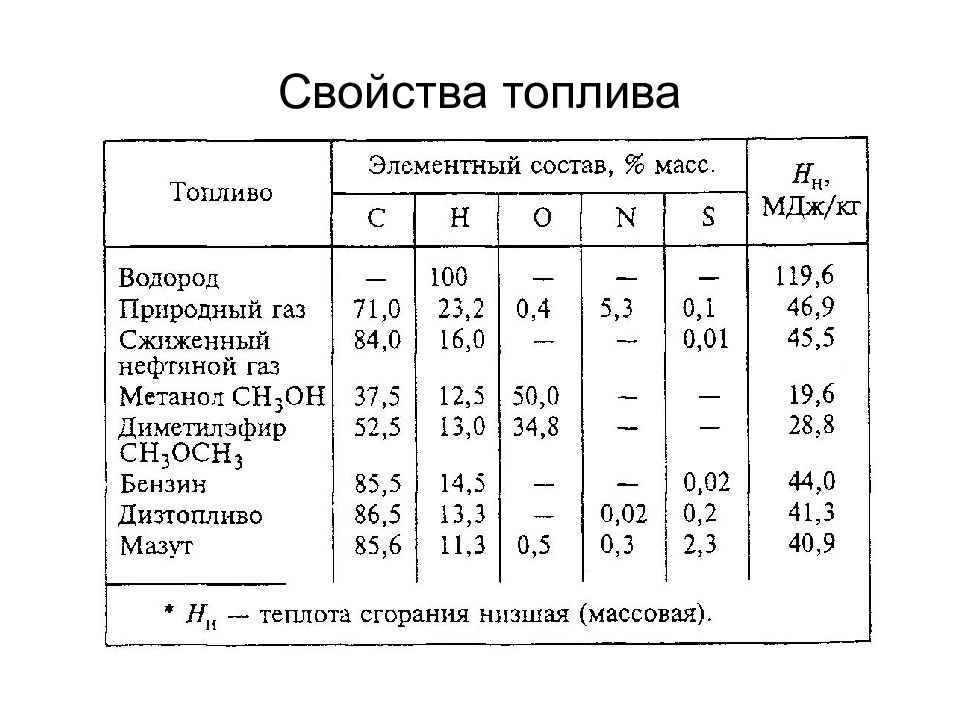

Слайд 46: Снижение выбросов автотранспорта

Нормы токсичности и выбросов с ОГ двигателей серийных авто полной массой до 3.5.т

Слайд 47: Пути уменьшения токсичности и объемов выбросов от автотранспорта

совершенствование конструкции двигательной установки, направленное на: увеличение полноты сгорания топлива; уменьшение расхода топлива; уменьшение трения в двигателе и т.п.; применение дополнительного оборудования для повышения экологических показателей автомобиля (нейтрализаторов, сажеуловителей, поглотителей паров); рациональный выбор топлива.

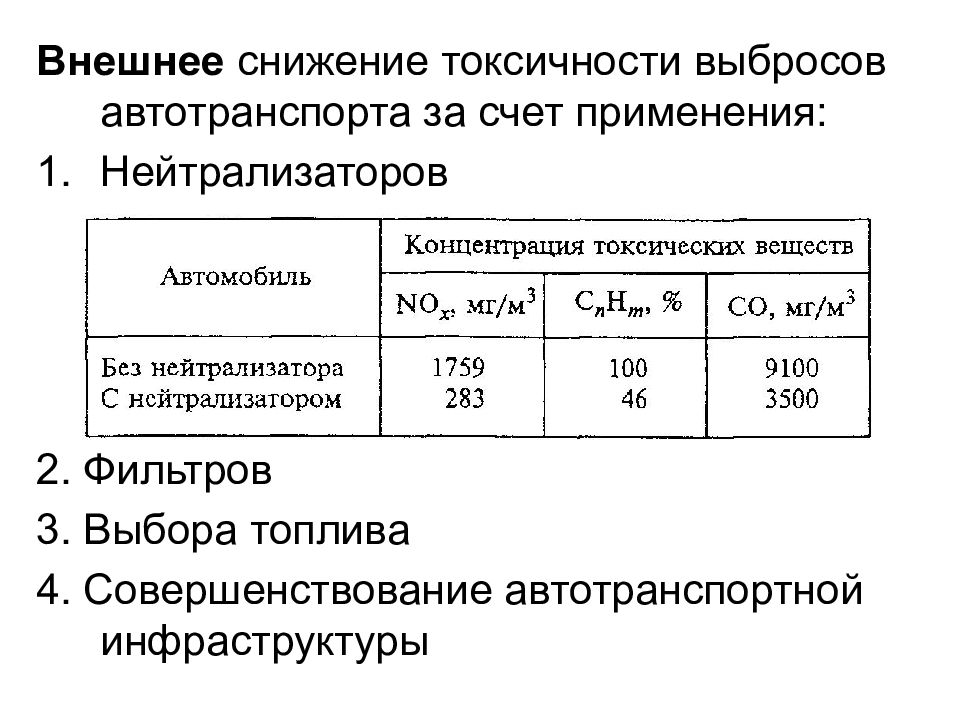

Слайд 48

Внешнее снижение токсичности выбросов автотранспорта за счет применения: Нейтрализаторов 2. Фильтров 3. Выбора топлива 4. Совершенствование автотранспортной инфраструктуры

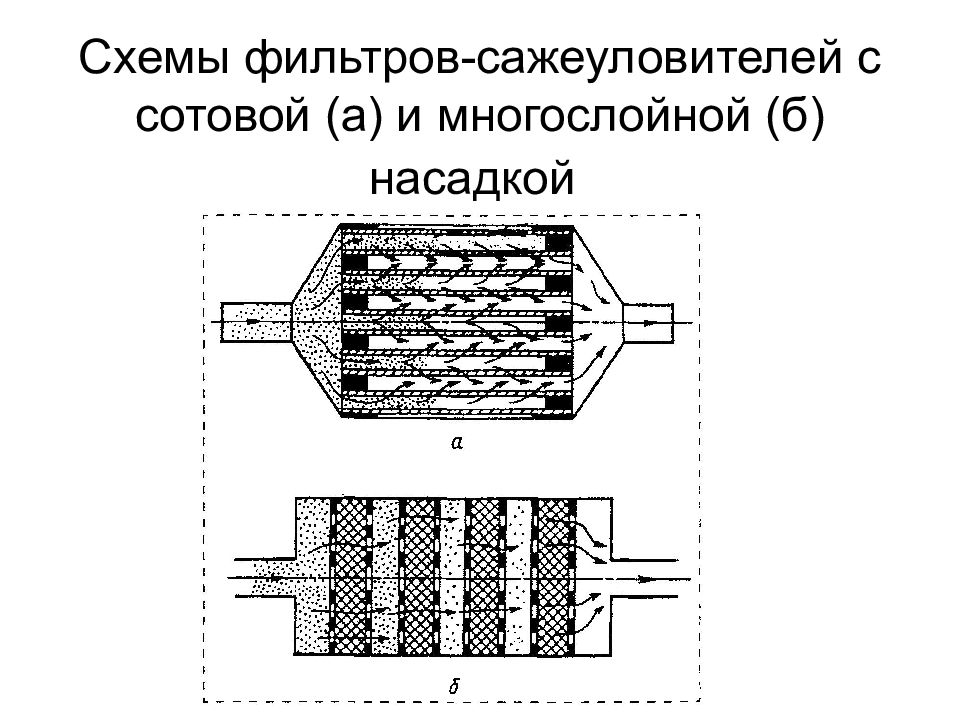

Слайд 49: Схемы фильтров-сажеуловителей с сотовой (а) и многослойной (б) насадкой

Слайд 51: Совершенствование автотранспортной инфраструктуры

выбор рационального парка автомобилей, маршрутов и скоростного режима их движения; совершенствование улично-дорожной сети в городах; совершенствование методов управления движением.

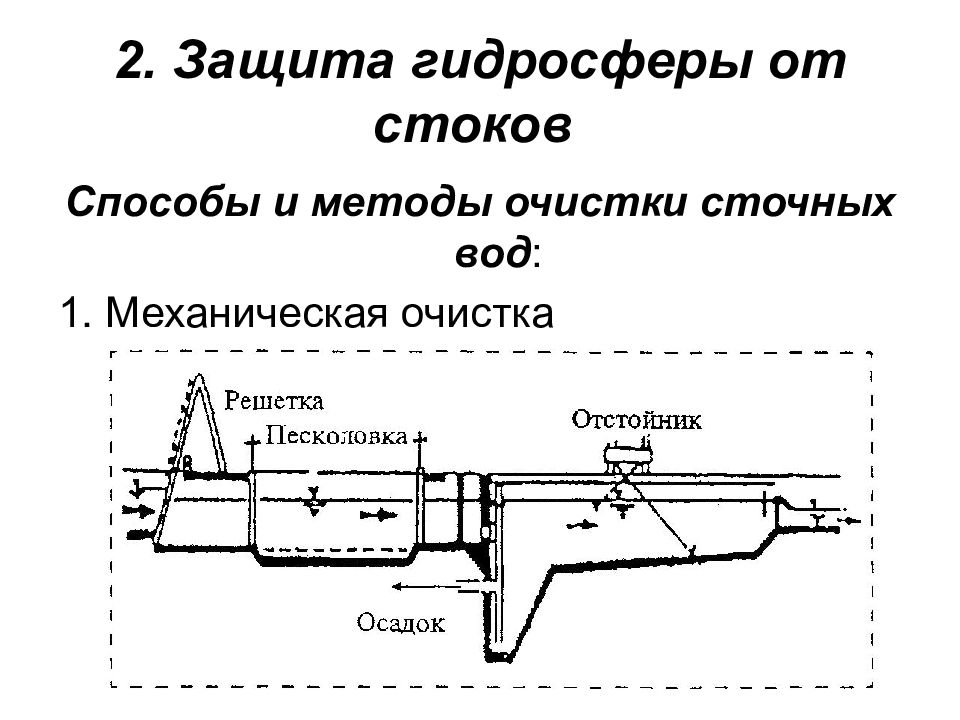

Слайд 52: 2. Защита гидросферы от стоков

Способы и методы очистки сточных вод : 1. Механическая очистка

Слайд 53

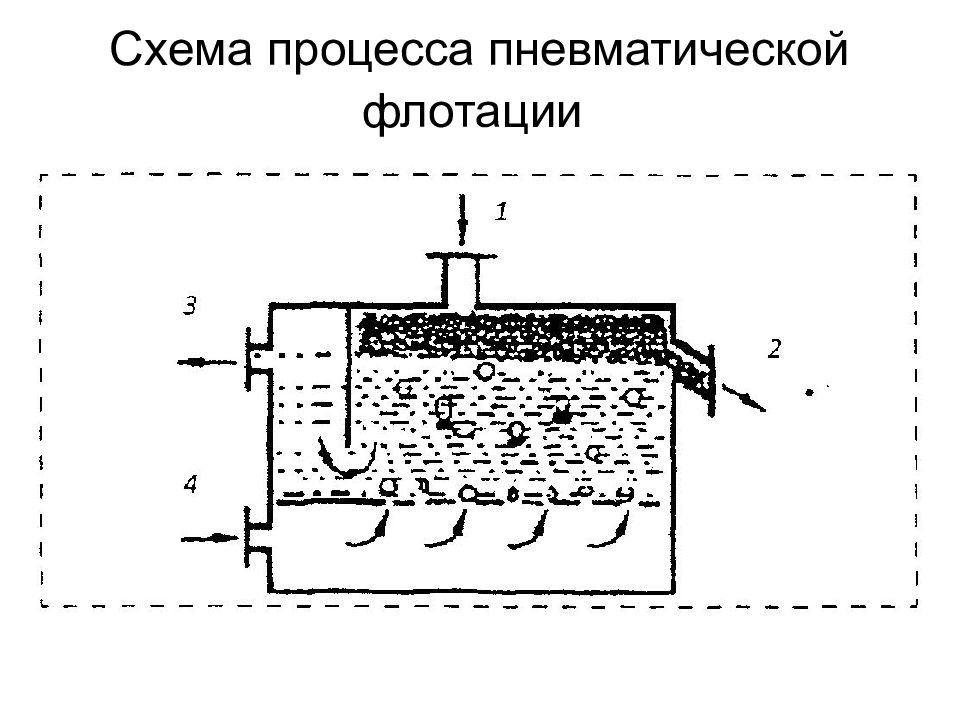

2. Химические методы очистки: Нейтрализацию Окисление Восстановление 3. Физико-химические методы очистки: Флотация (электрофлотация) Коагуляция (электрокоагуляция) Реагентный метод Нейтрализация Экстракция Ионообменная очистка Новые эффективные методы: озонирование, мембранные процессы очистки (ультрафильтрация, электродиализ),электроразрядные методы обработки воды, магнитная обработка и др.

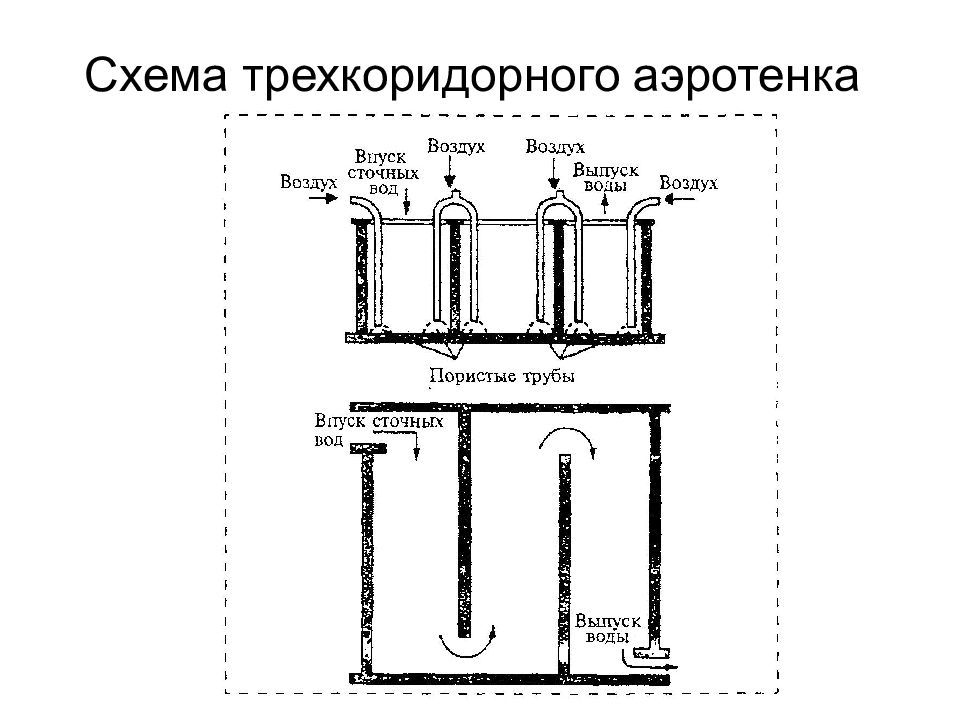

Слайд 55: 4. Биологическая очистка

Биологическую очистку ведут в естественных условиях (поля орошения, поля фильтрации, биологические пруды) или в специальных искусственных сооружениях – аэротенках, биофильтрах. Используются особенности микроорганизмов

Слайд 57: 3. Защита земель и почв от загрязнения

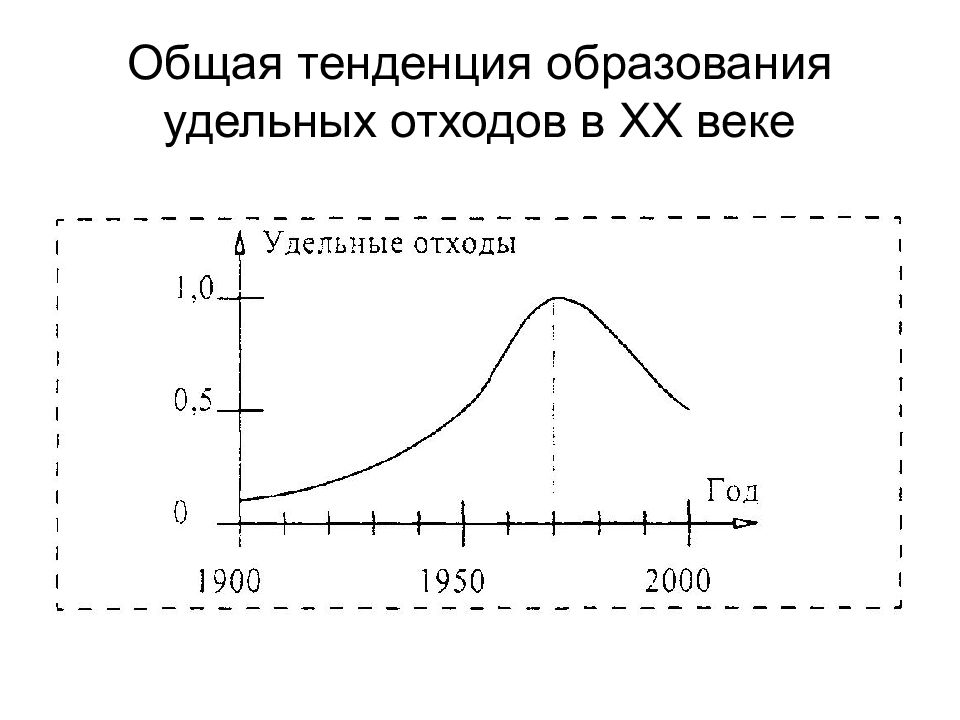

Источники загрязнения почвы: осаждение выбросов промышленных предприятий и средств транспорта загрязнения от мест ликвидации и захоронения промышленных и бытовых отходов ФЗ «Об отходах производства и потребления» (1998)

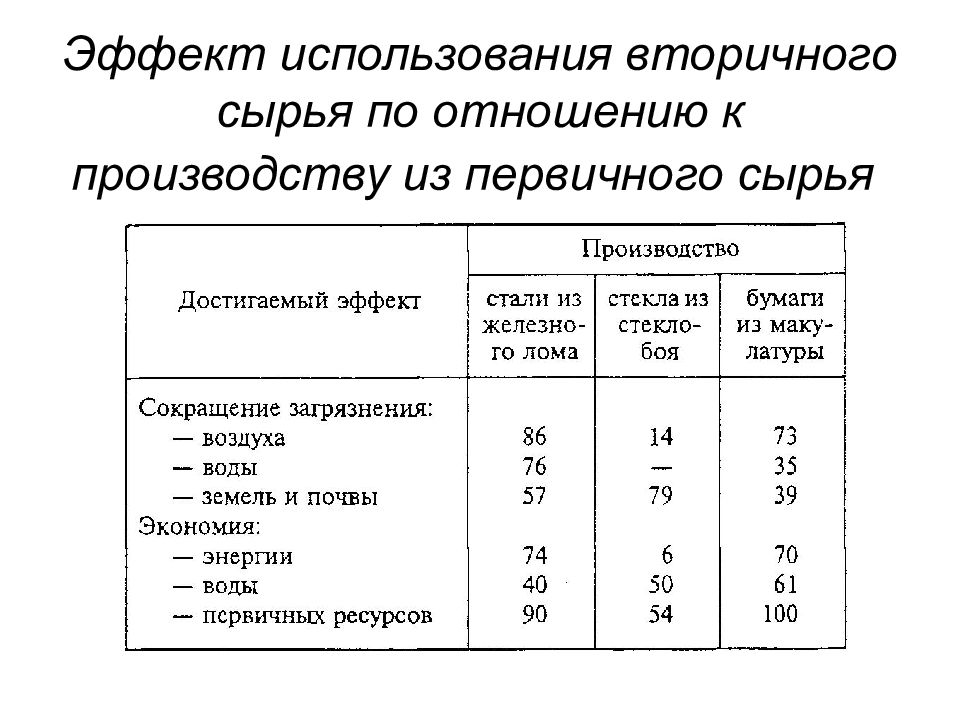

Слайд 58: Эффект использования вторичного сырья по отношению к производству из первичного сырья

Слайд 59: Наиболее распространенными методами обезвреживания отходов в настоящее время:

для отходов органического происхождения — сжигание при высоких температурах 900...1100 °С; при этом методе большая часть всех токсичных отходов обезвреживается, а объем несгоревших остатков может быть доведен до 10 % их первоначального объема; для неорганических веществ ‑ физико-химическая обработка, которая приводит к образованию безвредных, нерастворимых в воде соединений

Слайд 60: Методы переработки ТБО

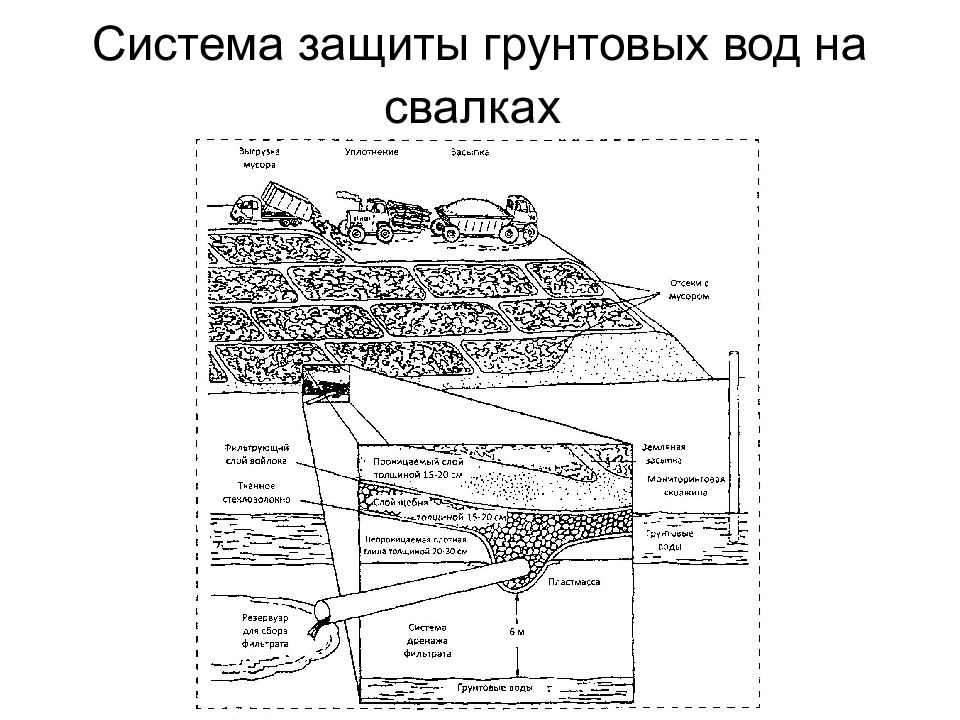

складирование на свалке или полигоне сжигание компостирование комплекс компостирования и сжигания и др. Полигон ТБО ‑ наиболее простое и дешевое сооружение ‑ устраивают там, где основанием могут служить глины и тяжелые суглинки.

Слайд 62: 4. Защита от энергетических потоков и радиоактивных отходов

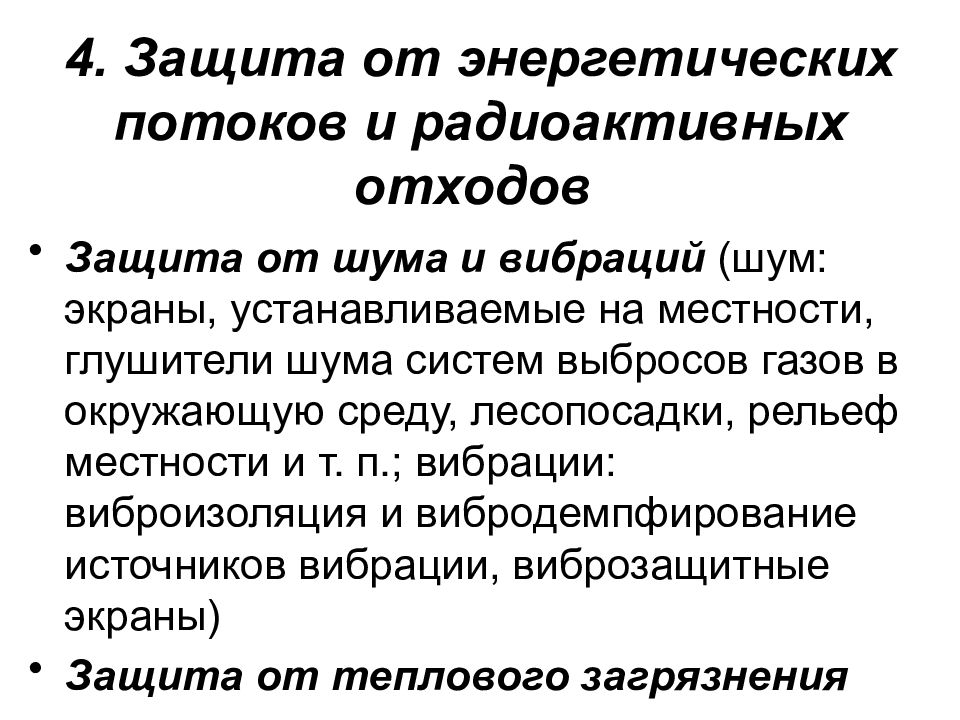

Защита от шума и вибраций (шум: экраны, устанавливаемые на местности, глушители шума систем выбросов газов в окружающую среду, лесопосадки, рельеф местности и т. п.; вибрации: виброизоляция и вибродемпфирование источников вибрации, виброзащитные экраны) Защита от теплового загрязнения

Слайд 63: 4. Защита от энергетических потоков и радиоактивных отходов

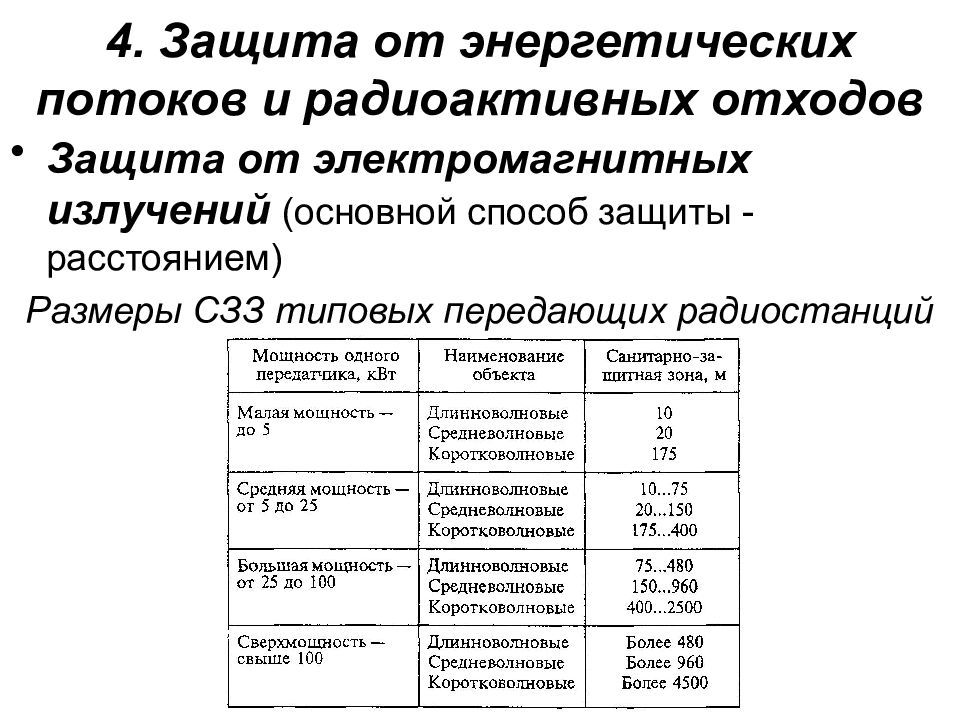

Защита от электромагнитных излучений (основной способ защиты - расстоянием) Размеры СЗЗ типовых передающих радиостанций

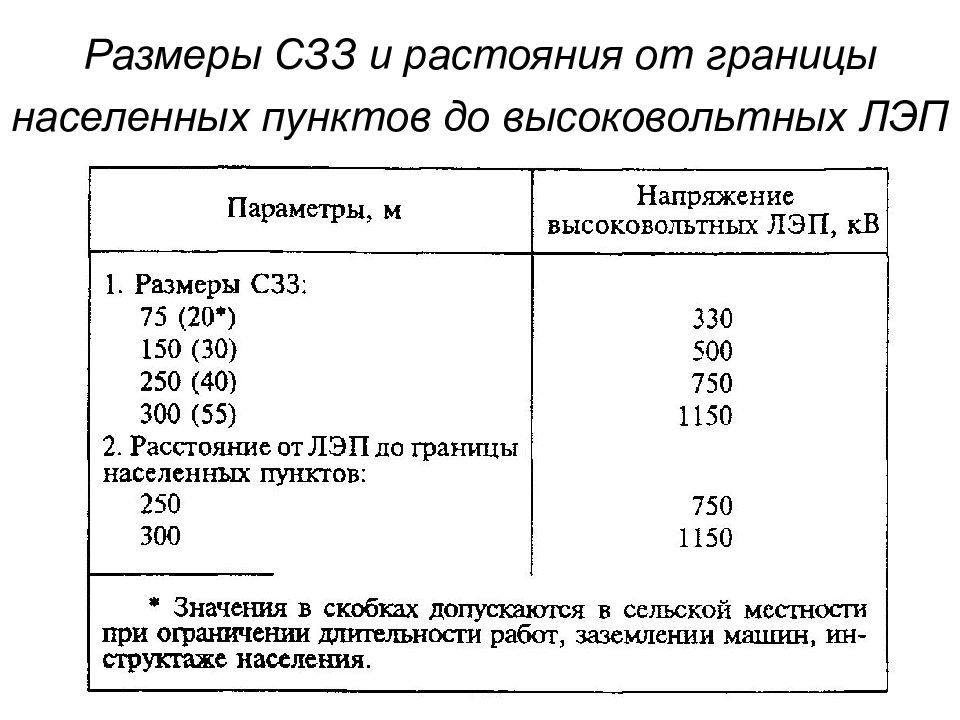

Слайд 64: Размеры СЗЗ и растояния от границы населенных пунктов до высоковольтных ЛЭП

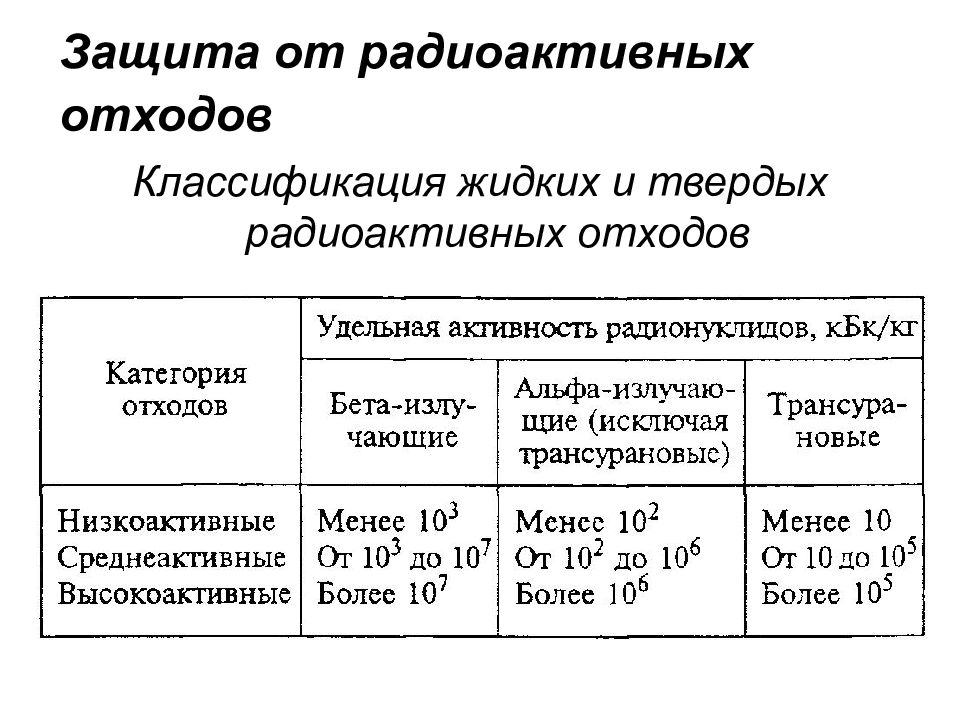

Слайд 65: Защита от радиоактивных отходов

Классификация жидких и твердых радиоактивных отходов

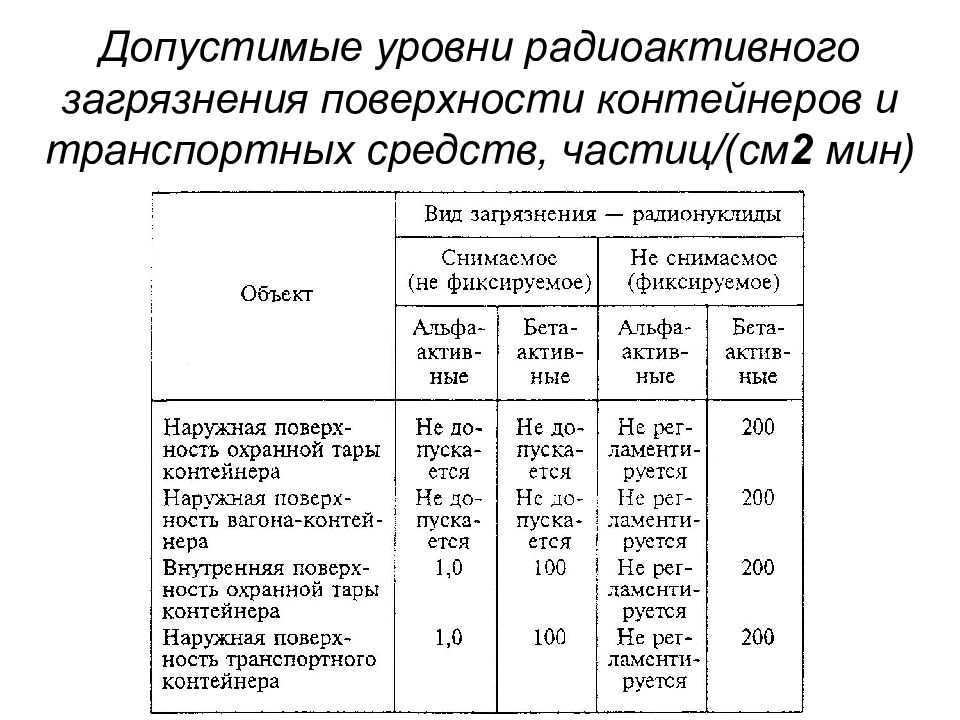

Слайд 66: Допустимые уровни радиоактивного загрязнения поверхности контейнеров и транспортных средств, частиц/(см 2 мин)

Слайд 67: 5. Защита от чрезвычайных техногенных опасностей

Чрезвычайные техногенные опасности регионального масштаба: аварии на радиационно-опасных объектах с выбросом радиоактивных веществ; взрывы и пожары; аварии на химически опасных объектах; аварии в топливно-энергетических системах; аварии на очистных сооружениях; аварии в системах ЖКХ; обрушение зданий и сооружений; гидродинамические аварии; крупные транспортные аварии.

Слайд 68: Защита от чрезвычайных техногенных опасностей

Защита от загрязнения окружающей среды при авариях на радиационно-опасных объектах Защита от химического загрязнения

Слайд 69: 6. Экспертная оценка опасностей объекта экономики и его продукции

6.1. Экологическая экспертиза 6.2. Декларация промышленной безопасности 6.3. Технические регламенты

Слайд 70: 6.1. Экологическая экспертиза

Нормативными документами для проведения экологической экспертизы являются ГОСТ, ОСТ, СП, СН, СНиП, СанПиН и др. Экспертиза устанавливает: соответствие намечаемой деятельности требованиям нормативных актов по вопросам охраны окружающей среды; полноту оценки масштабов воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду; допустимость намечаемой деятельности с точки зрения безопасности окружающей среды; достаточность предусмотренных мер по охране окружающей среды.

Слайд 71: 6.2. Декларация промышленной безопасности

К опасным производственным объектам отнесены объекты, на которых осуществляется использование: токсичных веществ с уровнем средней смертельной концентрации в воздухе менее 0,5 мг/л; оборудования, работающего с высоким избыточным давлением ( > 0,07 МПа); взрывчатых и горючих веществ; веществ, образующих с воздухом взрывоопасные смеси; оборудования, работающего при больших температурах и др.

Слайд 72: 6.2. Декларация промышленной безопасности

Постановление Правительства РФ от 1.07.95 г. №675 «О декларации безопасности промышленного объекта Российской Федерации» Приказ МЧС РФ и Госгортехнадзора от 4.04.96 г. № 222/59 «Порядок разработки декларации безопасности промышленного объекта РФ» Декларация безопасности промышленного объекта отражает: характер и масштабы опасностей на промышленном объекте; выработанные мероприятия по обеспечению промышленной безопасности и готовности к действиям в техногенных ЧС.

Слайд 73

Декларация безопасности включает разделы: общая информация об объекте; анализ опасности промышленного объекта; обеспечение готовности промышленного объекта к локализации и ликвидации ЧС; информирование общественности; приложения, включающие ситуационный план объекта и информационный лист. Декларация является обязательным документом и представляется в органы Ростехнадзора.

Слайд 74: 6.3. Технические регламенты

ФЗ «О техническом регулировании» (2004 г.) Технический регламент — документ, устанавливающий обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического регулирования (продукции, зданиям, строениям и сооружениям, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации).

Слайд 75: Цель принятия технических регламентов:

защита жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества; охрана окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений; предупреждение действий, вводящих в заблуждение приобретателей.

Слайд 76: К началу 2010 г. приняты следующие технические регламенты:

«О безопасности зданий и сооружений» «О безопасности лифтов» «О безопасности машин и оборудования» «О безопасности колесных транспортных средств» «О требованиях к выбросам автомобильной техники, выпускаемой в обращение на территории РФ, вредных веществ» «О требованиях пожарной безопасности» «На масложировую продукцию» «На молоко и молочную продукцию» и др.

Слайд 77: При вводе объектов экономики или технических средств в эксплуатацию необходимо руководствоваться:

Экобиозащитную технику и иные меры защиты на объектах экономики необходимо вводить в эксплуатацию до или одновременно с началом реализации технологических процессов

Слайд 78: 3.6. Защита от глобальных опасностей

Основные направления защиты ОС от глобального воздействия техносферы: перенос загрязнений атмосферного воздуха на большие расстояния; закисление окружающей среды, обусловленное кислотными осадками: парниковый эффект и потепление климата; разрушение озонового слоя; воздействие тропосферного озона; радиоактивное загрязнение атмосферы, гидросферы и литосферы; загрязнение околоземного космического пространства.

Слайд 79

1979 г. - под эгидой Европейской Экономической Комиссии ООН принята Конвенция «О трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния» 1985 г. - подписан Протокол по сокращению выбросов соединений серы или их трансграничных потоков 1985 г. - Конвенция об охране озонового слоя, 1987 г. - подписан международный Протокол о сокращении выбросов озоноразрушающих веществ.

Слайд 80

1963 г. Соглашение о запрещении испытаний ядерного оружия в трех средах (в атмосфере, космическом пространстве и под водой) Виды воздействия человека на околоземное космическое пространство (ОКП): выброс химических веществ в результате работы ракетных двигателей; загрязнение твердыми фрагментами, космическим мусором (отработавшими спутниками, элементами стыковочных узлов, разгонными блоками и т. п.); проникновение загрязняющих веществ из приземной атмосферы; радиоактивное загрязнение и жесткое излучение от ядерных энергетических установок, используемых на космических аппаратах.

Слайд 81: Меры по снижению техногенного воздействия на ОКП:

полный отказ от санкционированного подрыва отработавших космических аппаратов на орбите; оптимизация схем выведения на орбиту космических аппаратов с использованием промежуточных орбит, снижающих негативные последствия запуска; повышение сроков активного существования и точности стабилизации космических аппаратов; перевод отработавших космических аппаратов на орбиты «захоронения», расположенные выше области геостационара, и др.

Последний слайд презентации: Глава 3. Основы защиты от опасностей: 3.7. Минимизация антропогенно-техногенных опасностей

Подготовка работающих: вводный инструктаж первичный инструктаж повторный инструктаж внеплановый инструктаж целевой инструктаж 2. Подготовка инженерно-технических работников (ИТР) 3. Подготовка научных работников