Первый слайд презентации

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ГОСУДАРСТВА И ПРАВА СПб 2014 ЛЕКЦИЯ 1. (Л1/1 ) Предмет Истории Отечественного государства и права и её место в системе юридических наук

Слайд 2: Цели занятия:

- рассмотреть сущность изучаемой дисциплины, общественно - политическую природу Отечественного государства и права и её взаимосвязи с другими науками; - выявить закономерности и факторы социальной обусловленности, обоснованности и эффективности развития Отечественного государства и права. 2

Слайд 4

3 Задачи занятия: изучить закономерности зарождения истории государства и права страны, их соотношение и механизм взаимодействия; - показать организационно- функциональную структуру управления, территориальную организацию государственного управления, связь дисциплины с другими науками.

Слайд 5: ПЛАН:

1. Сущность дисциплины. Предмет, цели, содержание, задачи, метод и периодизация. 2. Место дисциплины в системе юридических наук. 3. Классификация, система, признаки и виды входящих в дисциплину наук. 4. Эффективность и критерии оценок развития истории государства и права. 4

Слайд 6

5 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 1. Историю отечественного государства и права / Под ред. О. И. Чистякова. ч. I. И ч. II М., 2011. 2. Исаев И. А. История государства и права России. М., 2006 3. История государства и права России / Под ред. Ю. П. Титова. М., 2006 4. «Российское законодательство. Х–ХХ вв.» (т. I–IX). М., 1987–1994. 5. Хрестоматия по истории отечественного государства и права. Х век – 1917 год / Сост. В. А. Томсинов. М., 2004. 6. Хрестоматия по истории отечественного государства и права. 1917–1991 / Под ред. О. И. Чистякова. М., 2005 Титов Ю. П. Хрестоматия по истории государства и права России. Учебное пособие. М., 2010. Отечественное законодательство XI–XX веков. Ч. I и Ч. II / Под ред. О. И. Чистякова. М., 1999–2002.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ: “история” восходит к древнегреческому термину, означавшему “расследование”, “узнавание”, “установление”. История отождествлялась с установлением подлинности, истинности событий и фактов. В настоящее время используют слово “история” в двух смыслах: во-первых, для обозначения рассказа о прошлом, во-вторых, когда речь идет о науке, изучающей прошлое. Цели истории : узнать законы и закономерности, а так же, как они действуют или бездействуют в зависимости от условий. У любой науки есть свои законы и закономерности. Зная законы – легче применить их на практике. История – это гуманитарная наука, изучающая прошлое человечества в его конкретности, выявляя взаимосвязь между прошлым, настоящим и отчасти – будущим. ВИДЫ истории : политическая; экономическая, военная, демографическая; социальная и т.д. 6

Слайд 8

1) Изучение закономерностей смены и утверждения исторических концепций и их анализ. Под исторической концепцией понимается система взглядов одного историк или группы учёных, как на весь ход исторического развития в целом, так на его различные проблемы и стороны. Истография изучает, как создавалась и развивалась концепция, какую роль она сыграла в развитии науки и т.д. 2) Анализ теоретико-методологических принципов различных направлений в исторической науке выяснение закономерностей их смены и борьбы. При этом недопустима подмена исследования философских основ того или иного научного течения изучением общественно-политических взглядов его отдельных представителей. 3 ) Исследование процесса накопления фактических знаний о человеческом обществе, введение в научный оборот ранее неизвестных источников расширения круга исторических памятников, доступных исследователям. Однако в задачи не входит поиск и публикация новых источников. 4) Изучение процесса изменения и совершенствования методов и приёмов историковедческого анализа. 7 Задачи истории

Слайд 9

5 ) Анализ закономерностей изменения проблематики исторически х исследований выяснение факторов и направлений этого процесса. 6) Изучение развития и особенностей функционирования исторических научных учреждений, а также системы подготовки кадров для исторической науки всей системы исторического образования в стране. 7 ) Анализ процесса эволюции средств научной деятельност и, органов научной и научно-популярной периодической печати. 8) Исследование международных связей отечественной исторической науки, воздействия зарубежной философской и научной мысли на российских учёных. 9) Изучения объективных условий развития исторической науки и особенно правительственной политики в области исторической науки и образования, ибо от неё во многом зависят, например, условия использования историками архивных материалов, возможности публикации результатов исследований. 8 Задачи истории

Слайд 10: Объект - Предмет

Предметом (всякое непознанное явление) истории как науки является - необходимость познания исторической действительности и познание с помощью различных средств и методов. Необходимость познания прошлого, с целью не повторения ошибок прошлого. Задача науки - познать историческую действительность. Задача ученого — поиск истины. Объектом истории является - люди, документы, артефакты, человеческое общество. 8

Под методами историографического познания понимается совокупность мыслительных приёмов или способов изучения прошлого исторической науки. Выделяют следующие методы историографического познания: 1) Сравнительно-исторический метод, позволяющий проводить необходимые сравнения различных исторических концепций с целью выявления их общих черт, особенностей, самобытности и степени заимствования. 2) Хронологический метод – ориентирующий на анализ движения на научные мысли, смену концепции, взглядов и идей в хронологической последовательности, что позволяет вскрыть закономерности накопления и углубления историографических знаний 3) Проблемно-хронологический метод – позволяющий расчленить более или менее широкую тему на ряд узких проблем, каждая из которых рассматривается в хронологической последовательности. Ряд исследователей (например, А.И. Зевелев) считают хронологический и проблемно-хронологический методы приёмами изложения материала, а не исследования прошлого исторической науки. 9

4) Метод периодизации, который направлен на выделение отдельных этапов в развитии исторической науки с целью обнаружения ведущих направлений научной мысли, выявления новых элементов в её структуре. 5) Метод ретроспективного (возвратного) анализа, позволяющий изучить процесс движения мысли историков от совершенности к прошлому с целью выявления элементов, строго сохранившегося в наши дни, знания, проверить выводы прежних исторических исследований данным современной науки. 6) Метод перспективного анализа, определяющий перспективные направления, темы будущих исследований на основе анализа достигнутого современной наукой уровня и при использовании знания закономерности развития историографии. 10

Слайд 13: Источники ИОГП

Исторический источник – это памятник эпохи, в котором содержится информация о ней. Исторические источники подразделяются на 3 группы: Письменные : хроники (летописи); судебники; указы и постановления; воспоминания современников; газеты и журналы; сочинения историков изучаемого периода; произведения художественной литературы, труды по литературоведению, философии и т.д. Вещественные источники : предметы быта, орудия труда, остатки жилых, общественных, культовых зданий. Такие источники являются основными для археологии, историки же рассматривают их как вспомогательные. Аудио и кино-фото материалы : появившиеся в конце XIX – начале XX века, они часто содержат ценную информацию о политических событиях, исторических личностях, но в целом для исторической науки также носят вспомогательный характер. Археология, социология, экономика, психология, ВИД, и т.д. 11

Слайд 14: Методы исторических исследований

Историко-генетический метод означает выявление причинно-следственных связей и закономерностей исторического процесса. Этот метод используется, когда историк стремиться воссоздать прошлое человечества в его становлении и развитии. Историко-сравнительный метод нацелен на выявление общего и особенного и предполагает сопоставление однородных явлений: различных государств, революций, форм собственности и т.п. Данный метод необходим для понимания исторического пути конкретных обществ, и для изучения всемирно-исторического процесса. Историко-типологический метод предусматривает выделение типов и этапов исторического развития на основе изучения разнообразного фактического материала, а также отнесение того или иного конкретного общества, формы собственности, общественно-политической концепции к определенному типу общества, к той или иной форме собственности, типу идеологии. Историко-системный метод – это анализ исторического явления как единой системы, со всеми имеющимися внутренними и внешними взаимосвязями. Он применяется в ходе анализа сложных исторических объектов, таких как конкретное государство на том или ином этапе развития или же на всем протяжении его существования, конкретная цивилизация. 12

Слайд 15: Цели и задачи

История государства и права как научная дисциплина изучает эволюцию структур, институтов и механизмов государственной власти, развития системы в целом, отдельных отраслей, институтов и норм права. Предметом науки истории государства и права России является изучение возникновения и развития типов и форм государства и права, институтов и механизмов государственной власти, а также правовых институтов конкретных государств у народов нашей страны в определенный исторический период. Задачами науки истории государства и права России является изучение возникновения и развития государственно-правовых институтов на территории России их взаимообусловленность и преемственность. Одной из задач науки истории государства и права России является изучение различных подходов к историографии. 13

Слайд 16: Методы

Основными методами изучения истории государства и права России являются: исторический, сравнительный, системно-структурный, статистический, аналогия и экстраполяция. Исторический метод подходит к государству и праву как к развивающимся и изменяющимся во времени явлениям. Данный метод выявляет основные элементы изучаемого объекта и происходящие в нем изменения с целью раскрытия их содержания и взаимоотношений. Сравнительный метод заключается в сравнительном изучении государственно-правовых явлений России и других стран. При этом выявляются их общие черты, различия и особенности развития. Могут сравниваться и отдельные государственно-правовые институты страны в процессе их эволюции. В результате сравнительного анализа можно проследить изменения этих понятий и выявить их причины. 14

Слайд 17: Методы

Системно-структурный метод эффективен при исследовании самоуправляющихся систем, состоящих из множества взаимодействующих элементов. Их анализ предусматривает изучение структуры элементов, их внутренних и внешних связей, выявление системообразующих элементов. Статистический метод используется при исследовании количественных сторон исторического процесса. Работа с числовыми показателями позволяет выявить протяженность, распространенность, темпы развития и другие стороны процесса. Умозаключение по аналогии — это вывод о сходстве двух или более явлений в каких-либо определенных отношениях, сделанный на основании их сходства в других отношениях. Аналогия применяется в случаях изучения явлений, сведения о которых неточны, неполны или фрагментарны. Экстраполяция предусматривает распространение выводов, полученных в ходе исследования одной части явления (процесса) на другую его часть. Экстраполяция содействует прогнозированию, особенно тогда, когда объектом исследования является исторический процесс. Выводы, полученные в результате исследования завершившейся ступени развития, помогают понять его настоящее и предвидеть границы будущего. 15

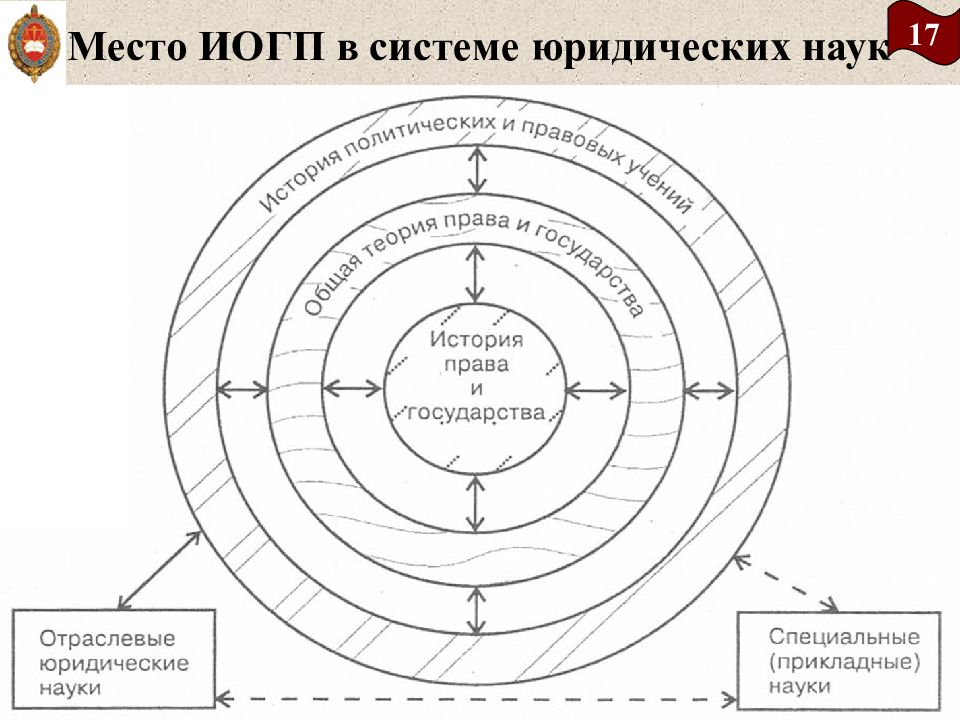

Слайд 19: II. Место дисциплины в системе юридических наук

Отрасли Теоретические и философские правовые науки - юриспруденция, история государства и права (история права), теория государства и права, история правовых учений. Правовые (юридические) науки по отраслям права : наука гражданского права, наука уголовного права; экологическое, семейное и др. Прикладные правовые науки - криминалистика, криминология, судебная медицина, судебная психиатрия, юридическая психология и др. Наряду с социально-экономическими, гуманитарными и общеобразовательными дисциплинами, широкий круг правовых наук : общую теорию государства и права, историю политических и правовых учений; применительно к России и зарубежным странам — историю государства и права, конституционное право; отрасли национальной системы права — административное право, гражданское право, налоговое право, земельное право, трудовое право, финансовое право, уголовное право, гражданский процесс, уголовный процесс и т. д. а также римское право, криминологию, судоустройство, международное публичное и частное право и др. 16

Слайд 21: Специфика изучения Особенности российской цивилизации определяются следующими факторами:

– геополитическим, – природно-климатическим, – социогосударственным, – этническим, – религиозным (конфессиональным). 1. Геополитический фактор оказал исключительное воздействие на особенности Российской цивилизации и специфику её развития. Судьба любой страны во многом определяется величиной территории и географическим месторасположением. От геополитической характеристики зависят устойчивость развития, благосостояние, процветание населяющих данную страну народов. Поэтому в течение многих столетий государства, в том числе Россия, стремились укрепить свое положение, обеспечить будущее путем достижения территориальной самодостаточности – шла борьба за выход к торговым путям и, прежде всего, к морям, к удобным проливам, долинам судоходных рек, к районам с крупными залежами полезных ископаемых и т.п. 18

Слайд 22: Геополитические условия, повлиявшие на специфику русской истории

1. обширные, слабо заселенные территории, занимающие промежуточное между Европой и Азией положение; Равнинный характер местности, отсутствие непреодолимых естественных преград способствовали тому, что население получало возможность передвигаться и расселяться на огромных территориях. Из-за слабой заселенности страны русские в процессе колонизации не имели нужды отвоевывать себе «место под солнцем», поскольку земли хватало на всех. Ещё один немаловажный факт: разреженность поселений в некоторой степени ограждала, в отличие от утесненных народов Европы, от колоссальных эпидемий. 2. изначально незащищенная естественными преградами граница. Русские территории не были защищены естественными преградами: морями, горными цепями. Поэтому россияне, расселившиеся на обширных пространствах Европы и Азии, становились объектом вековых притязаний ближних и дальних соседей, начиная с набегов кочевников. Угроза военных вторжений и открытость пограничных рубежей требовали от русского и других народов России колоссальных усилий по обеспечению безопасности страны: огромных материальных затрат, а так-же значительных людских ресурсов. В интересах безопасности осуществлялась концентрация сил народа: вследствие этого роль государства чрезвычайно возрастала, формировался мобилизационный тип развития. 19

Слайд 23: Геополитические условия, повлиявшие на специфику русской истории

3. оторванность (на протяжении почти всей истории) от морей (и соответственно от морской торговли). Борьба за выход к морю являлась одним из основных направлений развития. Только державы, имеющие выходы к морям, играли и до сих пор играют основополагающую роль в мировом балансе сил и являются системообразующими факторами в складывании всех систем международных отношений. Таковой державой сделал Россию её выход к Балтийским берегам на северо-западе, к Чёрному морю – на юге и к Тихому океану, что завершило освоение Сибири и Дальнего Востока. Для России географическое расширение и закрепление на морях было закономерным условием её выживания. Это осознанно или интуитивно чувствовали русские государи от Александра Невского до Петра I. 4. благоприятствующая территориальному единству исторического ядра России речная сеть. Был и благоприятный для исторического развития России геополитический фактор – специфика речной сети Восточно-Европейской равнины. Исполинские системы рек, которые почти переплетались между собою, составляли по всей стране уникальную водную сеть. До второй половины XIX в. подавляющая часть товаров перевозилась на судах и баржах. Таким образом, речная сеть сплачивала страну и политически и экономически. История России до Петра – сплошная панихида, а после – сплошное уголовное дело. Ф. Тютчев 20

Слайд 24: Природно-климатическое влияние

Противоречивость природно-климатических характеристик территории обусловила целый ряд важных для населения России последствий, как положительных, так и отрицательных. Жизнедеятельность значительной части жителей страны осуществляется в неблагоприятной континентальной зоне, в суровых природно-климатических условиях, заставляя расходовать много усилий и ресурсов на обогрев помещений, теплую одежду, долговременное стойловое содержание скота и т.д. На экономику, весь жизненный уклад оказывает важное воздействие то, что около ¾ территории приходится на Север и зону рискованного земледелия, что при колоссальных расстояниях основные природные богатства сосредоточены там, где почти нет населения, что ограничен доступ к удобным океаническим зонам с их дешевыми транспортными артериями. 21

Слайд 25: Социогосударственный фактор

В России сложились крепкие общинные традиции. У славян, была территориальная община, сохранявшаяся вплоть до XX столетия и с огромной силой воздействующая на национальный характер. Территориальные общины держатся принципа равенства и внутри её и в отношении к другим племенам и народам. Они – выстраиваются снизу вверх, путем делегирования, вплоть до высшей власти; – открыты и для иноплеменников, которых принимают на положении свободных и равных ; – легко ассимилируют и ассимилируются в иноязычной среде (прежде всего в рамках также территориальных общин ). Принцип равенства, связывающий территориальную общину, предопределяет специфическое отношение к частной собственности: она на протяжении веков остается подчиненной более важной коллективной, она лишь в тех сферах, которые не затрагивают интересы общины в целом. Устойчивость общины у славян сохранялась именно потому, что неизбежные ограничения притязаний личности с лихвой компенсировались преимуществами как в хозяйственной, так и в культурно-духовной сфере. Именно община являлась наиболее действенной защитой перед лицом угрозы как со стороны природных, так и инородных, иноплеменных сил. Низкая урожайность, зависимость результатов труда от погодных условий обусловили чрезвычайную устойчивость в России общинных институтов, являющихся определенным социальным гарантом выживаемости основной массы населения. 22

Слайд 26: Этнический фактор

Этнический фактор важен для характеристики любой цивилизации, поскольку создается она исключительно в процессе жизни и деятельности конкретных народов. Ядром российской цивилизации является русский народ – один из наиболее крупных, развитых и богатых культурой народов мира. Он стал собирателем и объединителем других этносов России (ныне составляющих около 20% населения). Большинство этносов, вовлеченных в единое культурное пространство, приобщенных к русской культуре, скрепленных языком межнационального общения – русским языком, стали участниками единого культурного процесса, создателями общих ценностей в едином географическом, политическом и духовном пространстве. Многие из них и сегодня находятся в лоне российской цивилизации, о чем свидетельствует их внутренняя самооценка, культурно-историческое самочувствие их представителей. Хотя государство образующим являлся русский этнос, в стране сформировалась уникальная форма национального общежития. В России имело место братство людей различных национальностей под общим названием «русские». Именно территориальная община, для которой характерна идея равенства, является объяснением следующего феномена: дойдя до Тихого океана, славяне не уничтожили ни одного народа, а ассимиляция многих племен происходила совершенно естественно и довольно быстро. 23

Слайд 27: Этнический фактор

В 1721 г. страна официально стала империей, однако Российская империя не была похожа на колониальные империи Запада. В стране все народы были участниками строительства и носителями государственности. В России отсутствовало понятие « метрополия », не было юридически господствующей нации, не было национального угнетения в пользу самого многочисленного русского народа. Подавляющее большинство народов входило в состав России добровольно, часто после многократных просьб. Характерно, что в военном и гражданском аппарате Российской империи мы можем встретить на самых высших должностях представителей разных народов. 24

Слайд 28: Религиозный (конфессиональный) фактор

Важность конфессионального фактора определяется системообразующей ролью религии в процессе формирования менталитета, т. е. системы духовных ценностей и нравственных ориентиров, миропонимания и социальной психологии народа. Особая роль в формировании и развитии российской цивилизации принадлежит Русской православной церкви, оказавшей значительное воздействие на образ жизни народа. Приняв в 988 г. христианство (в православном варианте), русский народ получил богатейшую литературу на славянском языке, практически адекватную той, которая составляла круг христианского чтения в самой культурной стране того времени – Византии, по отношению к которой Западная Европа (продукт ассимиляции варварами осколков Римской империи) была задворками. (Хотя формальное разделение христианской церкви на православную и католическую произошло только в 1054 г., различия (догматические, обрядовые и др.) возникли ещё в IX веке. Немаловажно и то, что в России православными являются помимо славянских народов большинство верующих коми, карелов, марийцев, мордвы, осетин, чувашей, хакасов, якутов и других. Это позволяет православию, последователи которого ныне составляют почти ¾ верующего населения, выступать одной из цивилизационных основ огромной конфессиональной полиэтнической общности, сближая культуру, быт, помогая ощущать солидарность друг с другом разных народов. Устойчивость российской цивилизации – вопреки всем историческим перипетиям – поддерживает приверженность большинства населения своей концепции бытия, своих традиционных ценностных представлений. Это способствует известной общественной сплоченности, во многом нейтрализующей существующие противоречия.

Слайд 29: III. Классификация, система, признаки и виды входящих в дисциплину наук

Археология; Экономика; Политика; Философия; Право; Математика; ВИД; Логика; Физика; Психология; Дипломатия Управление Что касается классификаций современных наук, то они проводятся по самым различным основаниям (критериям). По предмету и методу познания можно выделить науки о природе - естествознание, об обществе - обществознание (гуманитарные, социальные науки) и о самом познании, мышлении (логика, гносеология, диалектика, эпистемология и др.). Отдельную группу оставляют технические науки. Своеобразной наукой является современная математика. По мнению некоторых ученых, она не относится к естественным наукам, но является важнейшим элементом их мышления. 26

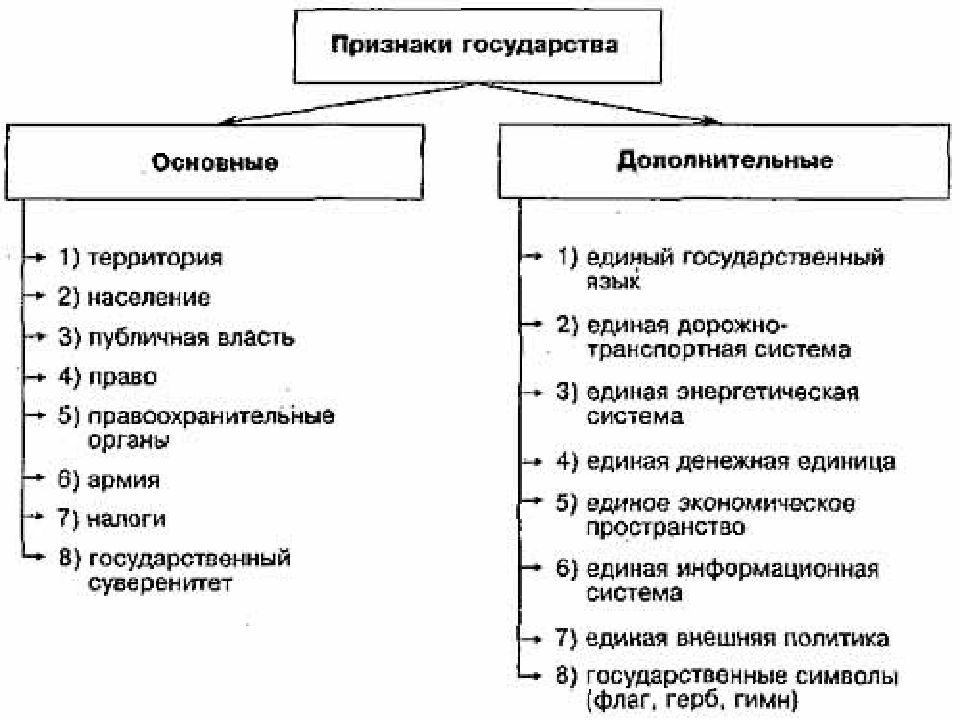

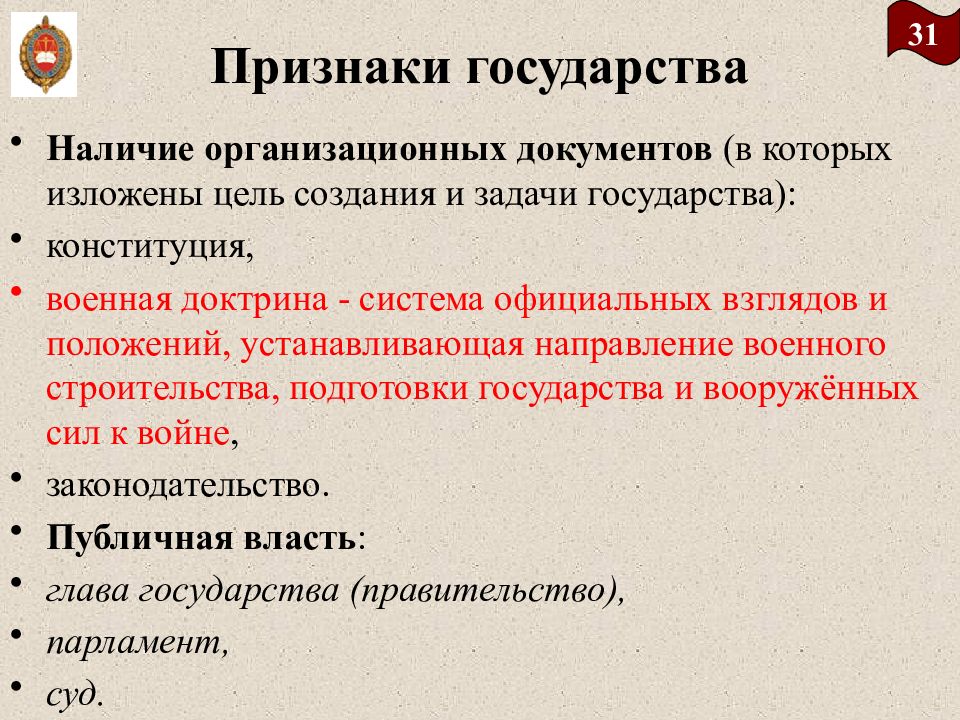

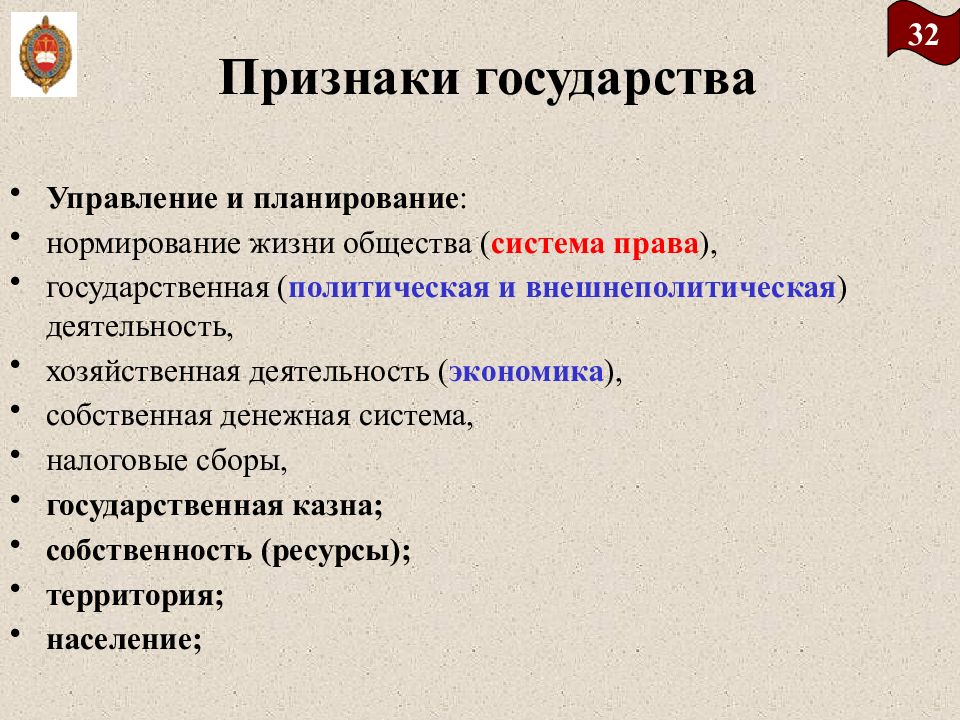

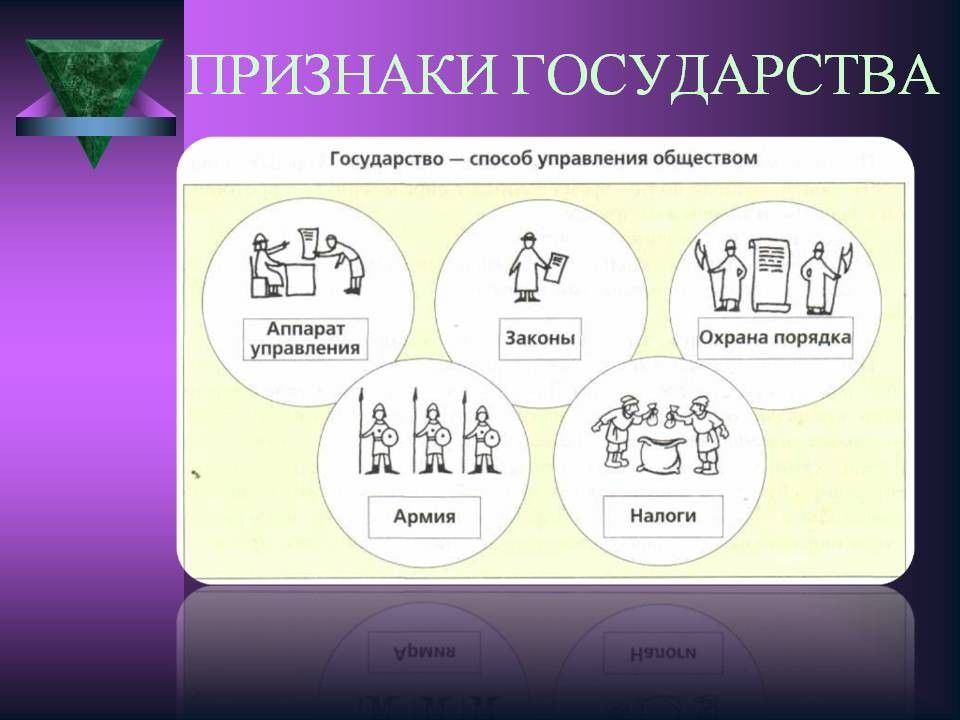

Слайд 34: Признаки государства

Наличие организационных документов (в которых изложены цель создания и задачи государства): конституция, военная доктрина - система официальных взглядов и положений, устанавливающая направление военного строительства, подготовки государства и вооружённых сил к войне, законодательство. Публичная власть : глава государства (правительство), парламент, суд. 31

Слайд 35: Признаки государства

Управление и планирование : нормирование жизни общества ( система права ), государственная ( политическая и внешнеполитическая ) деятельность, хозяйственная деятельность ( экономика ), собственная денежная система, налоговые сборы, государственная казна; собственность (ресурсы); территория; население; 32

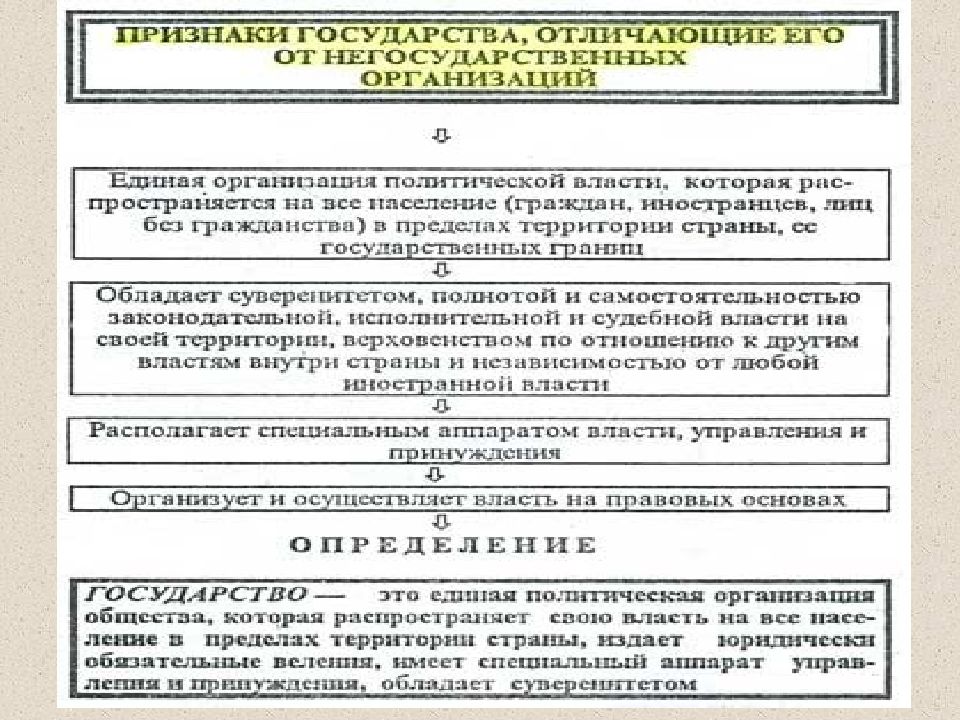

Слайд 41: Разница между государством и страной

Понятие государство обозначает политическую систему власти, установленную на определённой территории, особого рода организацию, в то время как понятие страна скорее относится к культурным, общегеографическим (общность территории) и другим факторам. Термин страна также имеет менее официальную окраску. Похожее различие существует и в английском языке со словами country (которое ближе к понятию страна) и state (государство), хотя в определённом контексте они могут выступать как взаимозаменяемые. 38

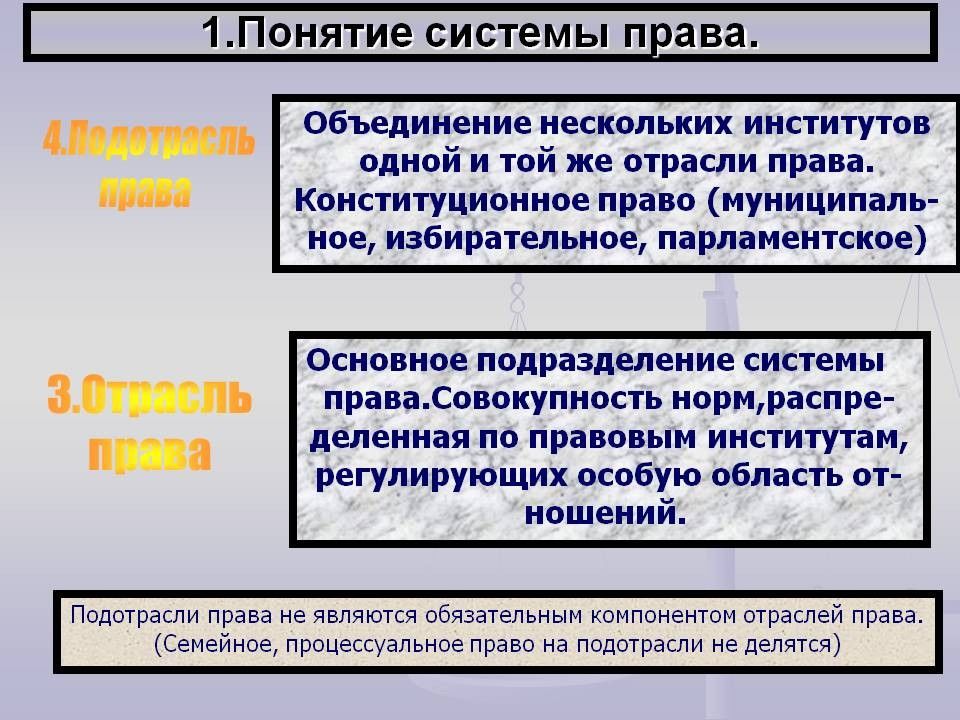

Слайд 43: Определение

Пра́во — один из видов регуляторов общественных отношений; в многотысячелетней истории юриспруденции не раз указывалось, что в вопросах о праве следует избегать универсальных определений, общепризнанного определения права не существует и в современной науке. В Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона указывалось : Право есть совокупность правил (норм), определяющих обязательные взаимные отношения людей в обществе; это определение права указывает лишь общие очертания его содержания, между тем вопрос о существе права, его происхождении и основах до сих пор остается одной из нерешенных в науке проблем. В Большой советской энциклопедии было представлено классическое для марксистко-ленинское определение (нормативно-позитивистская позиция): Право — это совокупность установленных или санкционированных государством общеобязательных правил поведения (норм), соблюдение которых обеспечивается мерами государственного воздействия. Либертарно -юридическая концепция: Право — единство равной для всех нормы и меры свободы и справедливости. Разработчиком либертарно -юридического подхода является академик РАН В.С. Нерсесянц. Согласно данному подходу под правом понимается нормативное выражение принципа формального равенства, который, в свою очередь, включает единство трёх компонентов: равной для всех нормы и меры, свободы и справедливости. Современным оригинальным разработчиком либертарно -юридической теории является профессор Высшей школы экономики В.А. Четвернин. Либертарность : а) свобода согласования интересов, б) свобода формирования и изменения своего мировоззрения, в) свобода выхода из коммуны. 39

Слайд 44: Признаки права

Различные учёные выделяют различные признаки права, среди них наиболее распространены: Нормативность (устанавливает правила поведения общего характера); Общеобязательность (действие распространяется на всех либо на большой круг субъектов); Гарантированность государством (подкреплено мерами государственного принуждения); Интеллектуально-волевой характер (право выражает волю и сознание людей); Формальная определённость (нормы права выражены в официальной форме); Системность (право — это внутренне согласованный, упорядоченный организм). Право – есть ничто без аппарата принуждения к соблюдению норм права. К. Маркс 40

Слайд 45: Определение

Правопонимание — определённое представление о существе права. На вопрос: «Что есть право?» разные школы права отвечали по-разному. Ульпиан — право есть искусство о добром и справедливом; Рудольф фон Иеринг — право есть защищённый государством интерес, право — ничто без государственной власти; Иммануил Кант — юристы до сих пор ищут своё определение права. 41

Слайд 46: Определение

Таким образом, ПРЕДМЕТОМ изучения ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ГОСУДАРСТВА И ПРАВА является государственное и правовое строительство Древней Руси, дореволюционной, советской и современной России, изучение институтов, структур и механизмов государственной системы, а так же становление и развитие отдельных отраслей права и его системы в целом. 42

Слайд 47: Определение

Юридическая наука — (от лат. jurisprudentia правоведение ) общественная наука, изучающая право как особую систему социальных норм, отдельные отрасли права, историю государства и права, функционирование государства и политической системы общества в целом. 43

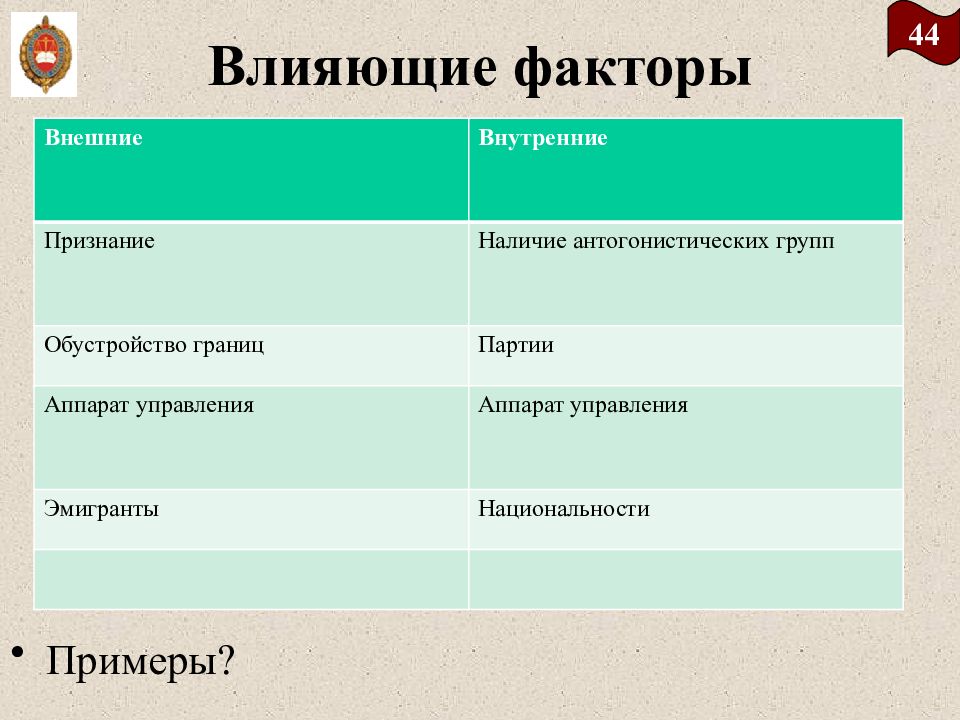

Слайд 48: Влияющие факторы

Примеры? Внешние Внутренние Признание Наличие антогонистических групп Обустройство границ Партии Аппарат управления Аппарат управления Эмигранты Национальности 44

Слайд 53: Классификация входящих в дисциплину наук

Источниковедение : различные концепции классификации источников ; методика изучения источников. Постижение истории государства и права основано в первую очередь на изучении источников. Методике исследования источников посвящена специальная наука — источниковедение — дисциплина, разрабатывающая теорию и методику изучения и использования источников. Науке известны различные взгляды на классификацию источников. Определяющим моментом в классификации источников является историческая типологизация источников. Ученые делят источники на исторические факты и предания (М.Н. Тихомиров). Другие исходят из деления источников на три вида: материалы, отражающие социально-экономическую историю ; материалы, отражающие историю внутренней и внешней политики ; материалы, отражающие историю общественно-политической мысли и культуры (А.А. Зимин). 47

Слайд 54: Классификация входящих в дисциплину наук

В настоящее время наиболее используемыми являются две классификации. Одну из них предложили Л.H. Пушкарев, А.П. Пронштейн, И.Н. Данилевский. Она делит источники на семь групп: письменные; вещественные; устные, или фольклорные; этнографические; лингвистические; фотокинодокументы: фонодокументы. Подругой схеме (И.Д. Ковальченко, А.А. Курносов, С.М. Каштанов) источники делятся на четыре группы: вещественные; письменные; изобразительные (художественные или графические); фонетические. Источники, на основе которых постигается история отечественного государства и права, вполне могут быть исследованы с позиций перечисленных классификаций с учетом специфики историко-правовой дисциплины. 48

Слайд 55: Классификация входящих в дисциплину наук

Специфическими источниками истории государства и права являются юридический быт, судебная практика, обычай, юридические археологические источники. В историко-правовой науке они рассматриваются как самостоятельные виды источников (И.А. Исаев). С позиций правоведа возможно подразделение источников следующим образом: юридические факты — события, порождающие, изменяющие или прекращающие правоотношения; памятники права — они могут быть представлены отдельными правовыми актами или выступать в комплексе института, отрасли, системы права. Перечисленные классификации источников взаимодополняемы. Наиболее распространенными в названных классификациях являются письменные источники. Надо обращать внимание на форму и содержание источника, на его происхождение. Лучше всего знакомиться с письменными источниками в архиве или по самым ранним их публикациям. Таким образом, важнейшим компонентом познания истории отечественного государства и права является изучение источников на основе предлагаемых наукой источниковедения различных типов их классификации. 49

Слайд 56: Классификация входящих в дисциплину наук

Историография : этапы и направления развития историографии истории отечественного государства и права. Второй составляющей основу постижения истории отечественного государства и права является изучение массива трудов, раскрывающих проблемы историко-правовой науки и составляющих историографию данной научной и учебной дисциплины. Историография — это совокупность исследований, посвященных определенной эпохе, теме, или совокупность работ, обладающих внутренним единством. Историография включает в себя авторские работы : научные труды (монографии, брошюры, научные статьи, энциклопедические издания, словари и т.п.); учебную литературу (учебники, учебные и учебно-методические пособия); научно-популярную, художественную литературу. 50

Слайд 57: Классификация входящих в дисциплину наук

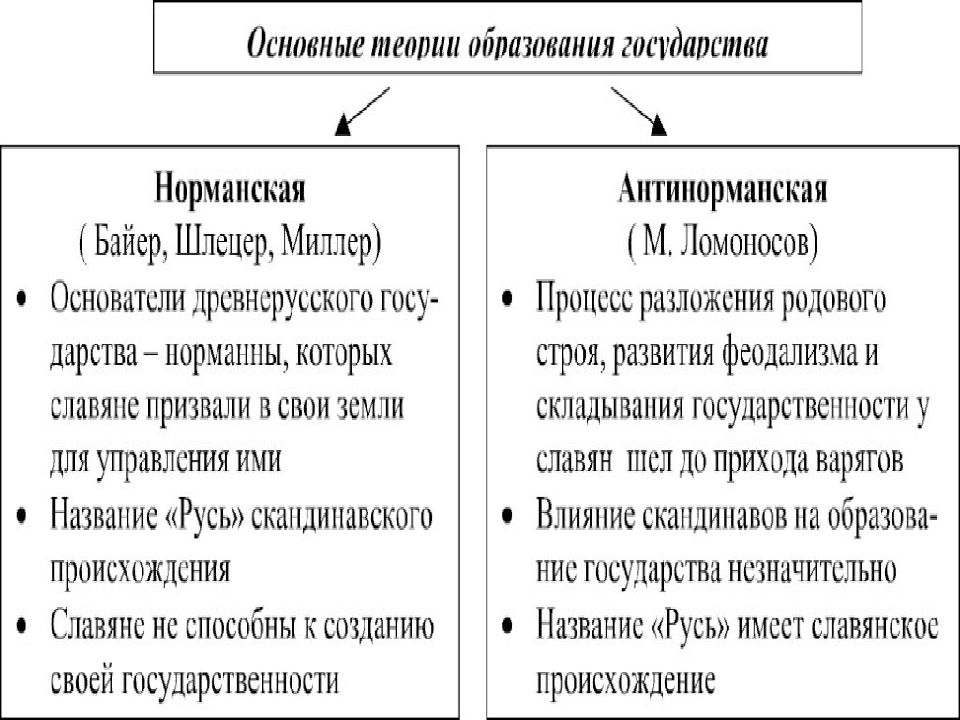

Историография истории отечественного государства и права начала формироваться в XVIII в. Вначале историко-правовые темы были предметом изучения общеисторических исследований. Проблемы истории отечественного государства и права присутствуют в работах Алексея Ильича Манкиева « Ядро Российской истории » (1874), Феофана Прокоповича « Слово о власти и чести царской », Петра Павловича Шафирова « Рассуждения, какие законные причины его Царское Величество Петр 1 к назначению войны против короля Карла XII Шведского в 1700 г имел » (1717). Особую роль в формировании историографии истории отечественного государства и права внес Василий Никитович Татищев — автор пятитомного труда « История Российская с самых древнейших времен » (1768). Серьезной задачей для исследователей XVIII в. было разрешение проблемы образования российской государственности, происхождения древнерусской народности. В отечественной историографии возникает норманнская теория, основоположниками которой были Готлиб Зикфрид Байер, Герард Фридрих Миллер и Август Людвиг Шлецер. Она исходила из утверждения о том, что русская государственность формировалась под руководством представителей Скандинавских стран. 51

Слайд 58: Классификация входящих в дисциплину наук

Критиком норманнской теории выступил Михаил Васильевич Ломоносов, посвятившей этой проблеме ряд исследований, « Замечания на диссертацию (текст речи) Г.Ф. Миллера "Происхождение имени и народа российского "», « Древняя Российская история от начала российского народа до 1054 года ». Начало развития собственно историографии истории отечественного государства и права связано с именем Семена Ефимовича Десницкого (1740—1789), исследовавший такие проблемы отраслевого права, как развитие собственности, семьи, судоустройства и др. Он является автором таких трудов, как « Юридические рассуждения о начале и происхождении супружества », « Юридические рассуждения о разных понятиях, какие имеют народы о собственности имения и различных состояниях общежительства ». В первой половине XIX в. историко-правовая наука стала самостоятельной дисциплиной. Вклад в ее становление внес Николай Михайлович Карамзин, создавший 12 томов « История государства Российского » (1842). Начинают формироваться в рамках историко-правовых исследований научные направления. В первой половине XIX в. на основе официальной государственной идеологии складывается школа «официальной народности». Концепция была сформулирована Михаилом Петровичем Погодиным на триаде «самодержавие, православие, народность». Возникает государственная, или «юридическая» школа, которая отводила главную роль в историческом процессе государству. 52

Слайд 60: Норманская теория Байер, Шлёцер, Миллер

Контроль пути и его бесперебойную работу могли осуществлять скандинавы. Они охраняли путь войнами без семей. Но это не означало варяжского господства над страной. ЛОМОНОСОВ Миф соответствовал социальным потребностям властей: отгородиться от остальной массы населения своим происхождением. Киевская Русь родилась не каким – то таинственным образом в принципиально готовом виде. Новые правители начинали речь о « новом государстве ». Государственность: 882 год; Новгород 859 год; Договор с Византией 907 года - Новгород – 931 Датировка: 5508, Болгария – 5500; арабский - лунная хиджра – солнечная хиджра. Главным опровержением норманской теории является достаточно высокий уровень социального и политического развития восточного славянства в IX в. Древнерусское государство было подготовлено многовековым развитием восточного славянства. По своему экономическому и политическому уровню славяне стояли выше варягов, поэтому даже позаимствовать государственный опыт у пришельцев они не могли. Ловмянский Х. Русь и норманны. М., 1985.

Слайд 63: Классификация входящих в дисциплину наук

Был обнаружен и исследован П.М. Строевым и К.Ф. Каляйдовичем текст Судебника 1497 г. Большой материал по истории русского права был использован в ходе подготовки Полного собрания законов и Свода законов комиссией М.М. Сперанского. Это научное направление представлено в первую очередь работами Бориса Николаевича Чичерина (« Опыты по истории русского права », « О народном представительстве » и др.), Константина Дмитриевича Кавелина (« Взгляд на юридический быт Древней Руси », « Устройство гражданских судов от Уложения царя Алексея Михайловича до Петра Великого » и др.). Философской базой этого направления было западничество. Государственная школа акцентировала внимание на социально-экономическом развитии, эволюции государственных органов, внутриполитических, в том числе правовых, отношениях. Представители данного направления считали, что все социальные группы в обществе в определенной мере подчинены государству, что составляет одну из особенностей русской истории. Взгляды государственной школы во многом разделяло славянофильское направление. Классиком славянофильского направления в истории русского права был Иван Дмитриевич Беляев, написавший выдающийся труд — « История русского законодательства », где подробно рассматриваются нормы гражданского и семейного права был содержащиеся в церковном законодательстве. Причем историю русского законодательства Беляев представлял в неразрывной связи с государством. 53

Слайд 64: Классификация входящих в дисциплину наук

По своим воззрениям был близок к государственной школе Сергей Михайлович Соловьев, но отличался от нее своей «историчностью» (так писал о своем учителе В.О. Ключевский). Главным трудом Соловьева является « История России с древнейших времен » в 29 томах. Основным в исторической концепции С.М. Соловьева является утверждение, что государство « есть необходимая форма для народа ». В конце XIX — начале XX в. в историко-правовой науке выделилось такое направление, как исследование « внешней » истории права, т.е. истории кодификаций, создания основных форм права. Одним их ярчайших представителей этого направления стал В. П. Латкин. В фундаментальной работе « Лекции во внешней истории русского права. Московское государство. Российская империя » автор отмечает, что изучение внутренней истории возможно только « после оценки законодательства по форме и содержанию ». Подробный анализ огромного массива нормативно-правовых источников позволяет проследить генезис правовых норм, их национальные корни и влияние европейских традиций, особенно в период петровских преобразований. Начинают складываться научные школы в области истории государства и права: школа « официальной народности », основывающаяся на формуле «самодержавие, православие, народность» (М.П. Погодин); славянофильское направление (И.Д. Беляев); государственная школа (Б.Н. Чичерин, К.Д. Кавелин). 54

Слайд 65: Историография истории государства и права России

Государственная, или « юридическая », школа в историографии главную роль в историческом процессе отводила государству. Ее приверженцы считали, что социальные преобразования осуществляются сверху и социальные группы в обществе в той или иной мере подчинены государству. Во второй половине XIX в. к государственной школе примыкал ряд известных историков государства и права: В.И. Сергеевич, А.Д. Градовский, М.Ф. Владимирский-Буданов. Основными идеями школы были: представление о государстве как надклассовом институте, о договорном происхождении государства (В.И. Сергеевич), о « служебном характере всех сословий по отношению к государству » (Б.Н. Чичерин), об « органическом» единстве власти и народа (А.Д. Градовский) и др. Основными направлениями в историко-правовой науке в конце XIX — начале XX в. стали: исследование «внешней» истории права, т.е. истории кодификации и создания основных форм права (курсы В.Н. Латкина и А.Н. Филиппова); культурно-исторический метод исследования права (курсы В.О. Ключевского и П.Н. Милюкова); сравнительный метод (М.М. Ковалевский и Н.П. Павлов-Сильванский). Классическим для науки истории права стал метод исследования, разработанный М.Ф. Владимирским-Будановым. 55

Слайд 66: Классификация входящих в дисциплину наук

Еще одно направление в историко-правовой науке конца XIX начала XX в. представлено именами Василия Осиповича Ключевского и Павла Николаевича Милюкова. Взгляды этих авторов близки к государственной научной школе. Суть концепции, предложенной учеными, заключается в использовании культурно-исторического метода исследования права. Ключевский воспринял от своего учителя С.М. Соловьева идеи закономерности исторического процесса, роли географического фактора и самобытности русской государственности. Среди движущих факторов (исторических сил) В.О. Ключевский выделял « человеческую личность, людское общество и природу страны ». На этом основании базируется так называемая « концепция колонизации », на основе которой разработан основной научный труд В.О. Ключевского — « Курс русской истории » в трех книгах. Культурно-исторический метод стал основой научного труда П.Н. Милюкова « Очерки по истории русской культуры ». Автор приходит к выводу, что русское общество строилось противоположно европейскому. Если европейское общество формировалось в результате внутреннего процесса саморегулирования, в том числе и правового, « снизу вверх », то у нас наоборот. Русское общество всегда строилось « сверху вниз », т.е. общественные отношения не просто регулировались, а «конструировались» государственной властью. 56

Слайд 67: Классификация входящих в дисциплину наук

Сторонником сравнительно-исторического метода познания был Максим Максимович Ковалевский. Его основной труд « Историко-сравнительный метод в юриспруденции и приемы изучения истории права ». Автор выявил ту закономерность, что некоторые правовые явления становятся общими для народов, достигших в тот или иной период своей истории одинаковых ступеней развития, и приходит к выводу, что основными факторами в развитии права являются общественные условия, а не заимствование законов. Особое место в историографии отечественного государства и права занимает так называемое евразийство. Основы этого научного направления были заложены в XIX в. такими мыслителями, как Константин Николаевич Леонтьев и Николай Яковлевич Данилевский. По мнению Н.Я. Данилевского, славянство — это особый культурно-исторический тип, который не развернул еще своих творческих потенций, но которому принадлежит великое будущее. Данилевский изображал Европу как сосредоточие мирового зла, и видел спасение современного ему мира в панславизме. Н.Я.Данилевский утверждал, что борьба России с Европой неизбежна из-за обладания Царьградом, поскольку высшая цель русской государственной политики заключается в разрушении османского могущества и самого Турецкого государства. Константинополь — это некий « пуп Земли », что нет на земле другого перекрестка всемирных путей. 57

Слайд 68: Классификация входящих в дисциплину наук

К.Н. Леонтьев считал, что славянское содержание русской идеи слишком бедно для всемирного духа России. Он утверждал идею слияния России с Тураном, при этом полагая, что самобытную цивилизацию составляет не славянский мир, а Россия со всеми азиатскими владениями. По мнению ученого, началом процесса утверждения этой цивилизации — великого восточного монархически-православного союза во главе с Россией — должно стать завоевание Константинополя. Завершилось формирование евразийства как специфического течения в сфере историко-правовых исследований в 1920-х гг. в трудах русской эмиграции. Историко-правовые исследования этой научной школы представлены в работах Георгия Владимировича Вернадского « Истории России » в пяти томах, Эренжена Хара-Давана « Чингисхан как полководец и его наследие », Льва Николаевича Гумилева « Древняя Русь и Великая степь » и др. Л.Н. Гумилев отождествлял Древнюю Русь с Золотой Ордой, а советскую государственность — с славяно-тюркским суперэтносом. 58

Слайд 69: Историография истории государства и права России

Специфическим течением в области историко-правовых и историко-государственных исследований стало так называемое евразийство. Это научное направление сложилось в 20-е гг. XIX в. в среде русской эмиграции, однако его истоки были заложены еще в XIX в. такими мыслителями, как К.Н. Леонтьев и Н.Я. Данилевский. Евразийцы (наибольший вклад в историю государства и права России внесли Г. Вернадский, Г. Флоровский, Н. Алексеев) определяли Россию — Евразию — как особый культурный мир, со свойственными только ему чертами государственности и права. Ни западные, ни восточные образцы развития для него неприемлемы. Географические, этнографические и религиозные особенности определили его специфику. Российское государство всегда было идеократичным, в его основе лежала главная идея (политическая или религиозная). Власть всегда носила авторитарный характер, а право стремилось решать идеальные цели. Марксистская историография стала складываться в сфере науки истории государства и права в начале XX в. и связывалась с именами историков М.Н. Покровского и Н.А. Рыжкова. Первый курс « Истории государства и права СССР » был подготовлен С.В. Юшковым (начинавшим в качестве историка церковного права). Проблемы курса исследовались также в работах историков: Б.Д. Грекова, Б.А. Рыбакова, Л.В. Черепнина, С.О. Шмидта, Б.В. Виленского, П.А. Зайончковского и др. 59

Слайд 70: Классификация входящих в дисциплину наук

Евразийцы исходили из того факта, что старая Россия потерпела крах и стала достоянием истории. По их мнению, катаклизмы начала XX в. (Первая мировая война и Русская революция) открыли качественно новую эпоху в истории, характеризующуюся не только крушением России, но и всеобъемлющим кризисом исчерпавшего свои потенции Запада, который стал началом его разложения. Нет ни прошлого в лице России, ни настоящего в лице Запада. Задача России — вести человечество к сияющим вершинам светлого будущего. Суть евразийской идеи сводилась к тому, что Россия, занимающая срединное пространство Азии и Европы, лежащая на стуке двух миров — восточного и западного, представляет собой социокультурный мир, объединяющий оба начала. По мнению евразийца Петра Николаевича Савицкого, сущность евразийской культурно-цивилизационной целостности составляют арийско-славянская культура, тюркское кочевничество, православная традиция. Он писал, что именно благодаря татаро-монгольскому игу Россия обрела свою геополитическую самостоятельность и сохранила свою духовную независимость от агрессивного романо-германского мира. Без татарщины не было бы России. 60

Слайд 71: Классификация входящих в дисциплину наук

В XX столетии формируется новое направление в области историко-правовых исследований — советская историография. В 1934—1936 тт. были приняты решения об утверждении марксистско-ленинской методологии изучения истории. Историко-правовая наука в отечественной истории опиралась на марксистскую доктрину. Одной их первых работ советского периода стал труд Михаила Николаевича Покровского « Русская история в самом сжатом очерке » (в двух частях). Автором первого курса « Истории государства и права СССР » был Серафим Владимирович Юшков. Идеологическая составляющая этого издания была марксистская. Государство стало пониматься как институт принуждения в руках господствующего класса и инструмент эксплуатации, а право выступало как возведенная в абсолют воля господствующего класса. Была дана новая периодизация истории, исходящая из формационного подхода. Несмотря на определенную идеологизацию, работы С.В. Юшкова весьма ценны и полезны для познания истории отечественного государства и права, особенно труды по источниковедению правовых источников. Под его редакцией вышли в 1950 г. два выпуска, а до 1961 г. вышло еще восемь выпусков « Памятники русского права », в которых опубликованы важнейшие источники права до начала XVIII в. включительно. Ценнейшим трудом Юшкова стало его монографическое исследование « Русская Правда ». 61

Слайд 72: Классификация входящих в дисциплину наук

Крупнейшим советским медиевистом (это проявление тоски по настоящему герою) является Борис Дмитриевич Греков. Теоретической основой работ советского ученого был марксизм, который он считал единственно правильным для научного понимания исторических закономерностей. Приверженность идеологическим постулатам марксизма привела исследователя, например, в работе « Золотая Орда и ее падение », написанной в соавторстве с востоковедом Л.И. Якубовским к заключению, что татаро-монгольское иго отбросило Россию на 300 лет назад. Под редакцией Б.Д. Грекова были опубликованы книги « Русская Правда » и « Судебники XV—XVI вв.». Гордость советской историографии составляют труды Александра Александровича Зимина, Бориса Александровича Рыбакова, Петра Андреевича Зайончковского. Особое место в советской историографии занимает Олег Иванович Чистяков. Под его общей редакцией было издано девять томов « Российского законодательства X—XX вв.». Это был одновременно пик развития истории государства и права СССР и открытие нового этапа в развитии историко-правовой науки суверенной России. До настоящего времени издание является образцом комплексного историко-правового исследования. 62

Слайд 73: Классификация входящих в дисциплину наук

Историография истории государства и права рубежа XX—XXI вв. характеризуется появлением новых направлений историко-правовых исследований. В работах А.Я. Авреха, A.M. Сахарова, А.А. Зимина, И.И. Смирнова и др. особое внимание уделяется рассмотрению проблем политической истории России. Преобразования в системе органов власти, государственного управления и суда стати предметом научного анализа Б. В. Виленского, И.М. Дружинина, П.А. Зайончковского, Л.Г. Захаровой, А. С. Емелина, И.П. Ерошина, В.М. Курицына, А.Я. Малыгина, Р.С. Мулукаева, Ю.П. Титова и др. Изменения в сфере права исследуются в рамках научного направления Н.Н. Ефремовой, И.М. Золотухиной, И.А. Исаевым, И.Д. Мартысевичем, С.И. Штаммом, И.В. Михайловой, Е.А. Скратиевым, О.И. Чистяковым, С.И. Штаммом и др. Определенный вклад в разработку вопросов российской государственности и права вносят и зарубежные исследователи: Н. Верт, Д. Бофф, Э. Карр, Р. Пайпс и др. Таким образом, для постижения истории отечественного государства и права определяющее значение имеет не только овладение источниковой, но и историографической основой данной учебной дисциплины. Так можно выработать историко-правовое мышление — важнейший инструмент успешного изучения не только историко-правовых учебных дисциплин, но и всего комплекса общеюридических и специальных учебных предметов. 63

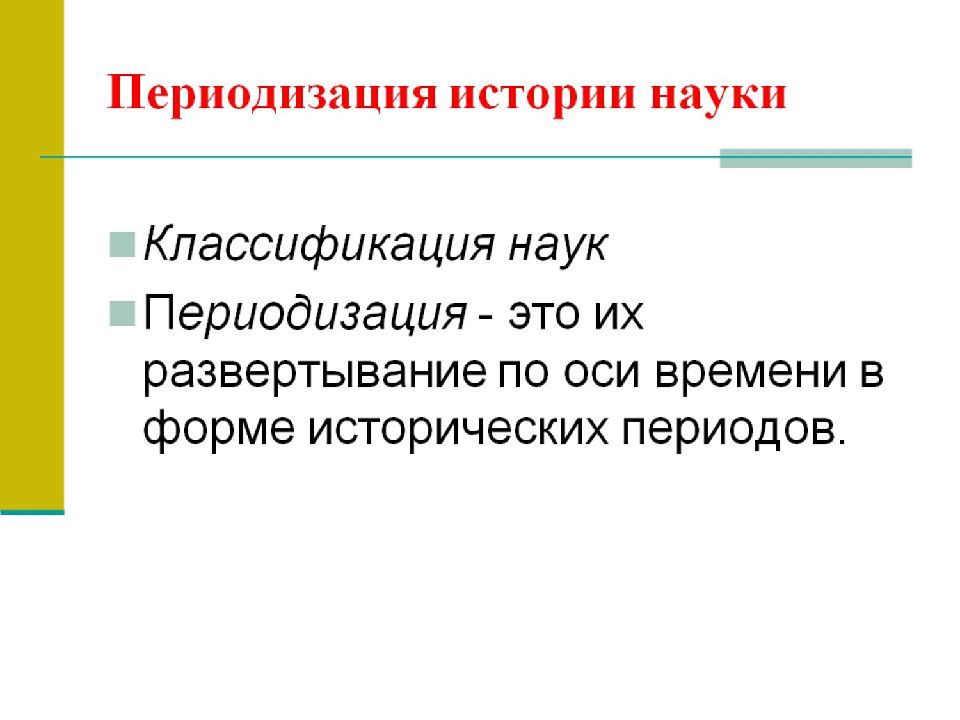

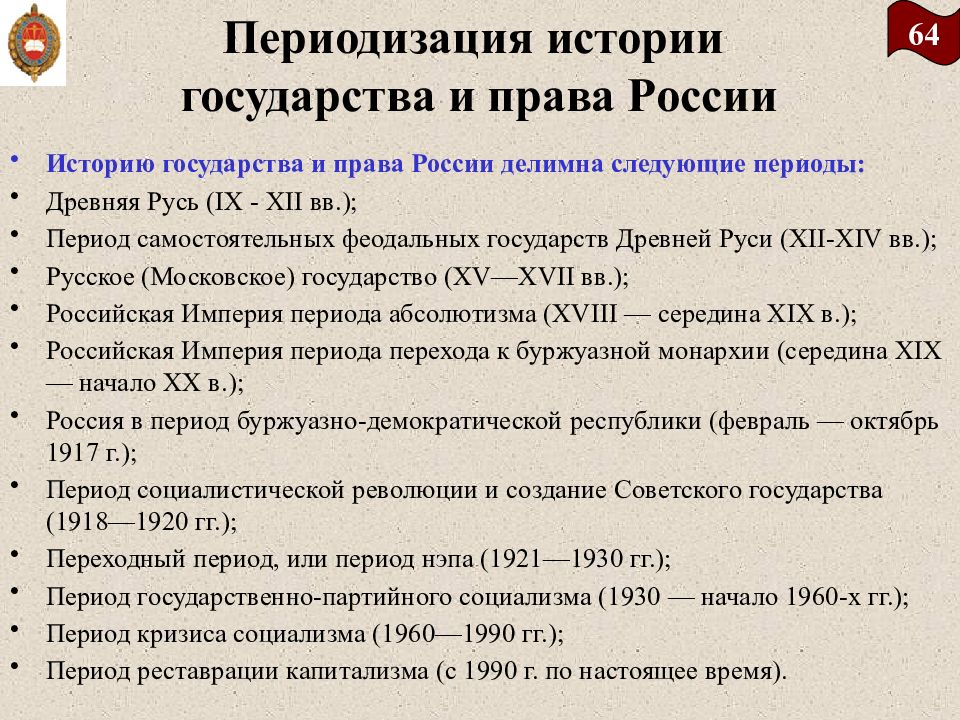

Слайд 74: Периодизация истории государства и права России

Историю государства и права России делимна следующие периоды: Древняя Русь (IX - XII вв.); Период самостоятельных феодальных государств Древней Руси (ХII-ХIV вв.); Русское (Московское) государство (XV—XVII вв.); Российская Империя периода абсолютизма (XVIII — середина XIX в.); Российская Империя периода перехода к буржуазной монархии (середина XIX — начало XX в.); Россия в период буржуазно-демократической республики (февраль — октябрь 1917 г.); Период социалистической революции и создание Советского государства (1918—1920 гг.); Переходный период, или период нэпа (1921—1930 гг.); Период государственно-партийного социализма (1930 — начало 1960-х гг.); Период кризиса социализма (1960—1990 гг.); Период реставрации капитализма (с 1990 г. по настоящее время). 64

Слайд 75: Периодизация истории государства и права России

Периодизация курса истории государства и права России обусловлена несколькими факторами. Главные из них – развитие социально-экономического уклада общества (уровень экономического и технического развития, формы собственности) и государственное развитие. Правоведа в истории прежде всего должны интересовать государственно-правовые формы, факты и явления. Данная периодизация курса в значительной степени условна. Особенности дробления на последних этапах истории государства и права России объясняются исключительной значимостью исторического материала для анализа современных проблем. 65

Слайд 76: IV. Эффективность и критерии оценок развития истории государства и права

Слайд 77: Принципы эффективности государственно-правового развития

Независимость – способность государства на деле (а не декларативно) самостоятельно проводить свою внутреннюю, внешнюю и оборонную политику, заключать и расторгать договоры, вступать или не вступать в отношения стратегического партнёрства и т.д. Реальный суверенитет предполагает национальный контроль над аэродромной сетью и управление воздушным движением, над нефте – и газопроводами и соответствующими терминалами, железнодорожной сетью, федеральными автотрассами, над рядом отраслей гражданской наукоёмкой промышленности, тесно связанных с оборонно-промышленным сектором, независимость важнейших каналов эфирного телевидения от иностранного капитала, развитие в стране фундаментальной науки. 67

Слайд 78: Принципы эффективности государственно-правового развития

Функция государственной власти всегда первична. Структура государственной власти всегда вторична. 68

Слайд 79: Определение эффективности государственно-правового управления

Специфическое содержание понятия “эффективность государственного управления” можно также определить через модель — соотношение “вход-выход”, характеризующую деятельность политической системы в целом и подсистемы управления как ее части. На “входе” системы: требования общества (управляемого объекта), обусловливающие принятие соответствующих решений, и поддержка управляющего субъекта — легитимность (доверие общества) и ресурсы, которыми располагает государство для реализации возможных решений. На “выходе”: реальное изменение объекта как следствие осуществленных решений и достижения целей управляющего субъекта (системы). 69

Слайд 80: Определение эффективности государственно-правового управления

Понятие “критерий эффективности” государственно-правового управления обозначает признак или совокупность признаков, на основании которых оценивается эффективность системы управления в целом, а также отдельных управленческих решений. Стержневым элементом данного понятия является термин “оценка”. Его специфический смысл предопределяет неоднозначность процедуры оценивания людьми результатов и последствий одних и тех же действий и решений управляющего субъекта. 70

Слайд 81: Критерии оценки ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОГО УПРАВЛЕНИЯ

« NPV» ( чистый приведенный эффект ) и его относительная ценность; необходимость; результативность; 100% исполнение плана ; КПД; целевая эффективность - целеполагание ( правильность выбора и постановки целей ); исполнительская эффективность ( качество и степень достижения поставленных целей и задач ). 71

Слайд 82: ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОГО УПРАВЛЕНИЯ

Целевая эффективность отвечает на вопрос − «насколько задачи соответствуют действительным потребностям, имеющимся в обществе». Она может сводиться к разрешению проблем, удовлетворению текущих нужд на должном уровне и открытию перспектив, означающих выход на новые уровни удовлетворения общественных потребностей и означающих его новое более прогрессивное состояние. Целевая эффективность может быть выражена также в вопросах: что нужно делать? и насколько это нужно делать? какие неприятности с этим могут быть связаны? что нам это даст? 72

Слайд 83: ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОГО УПРАВЛЕНИЯ

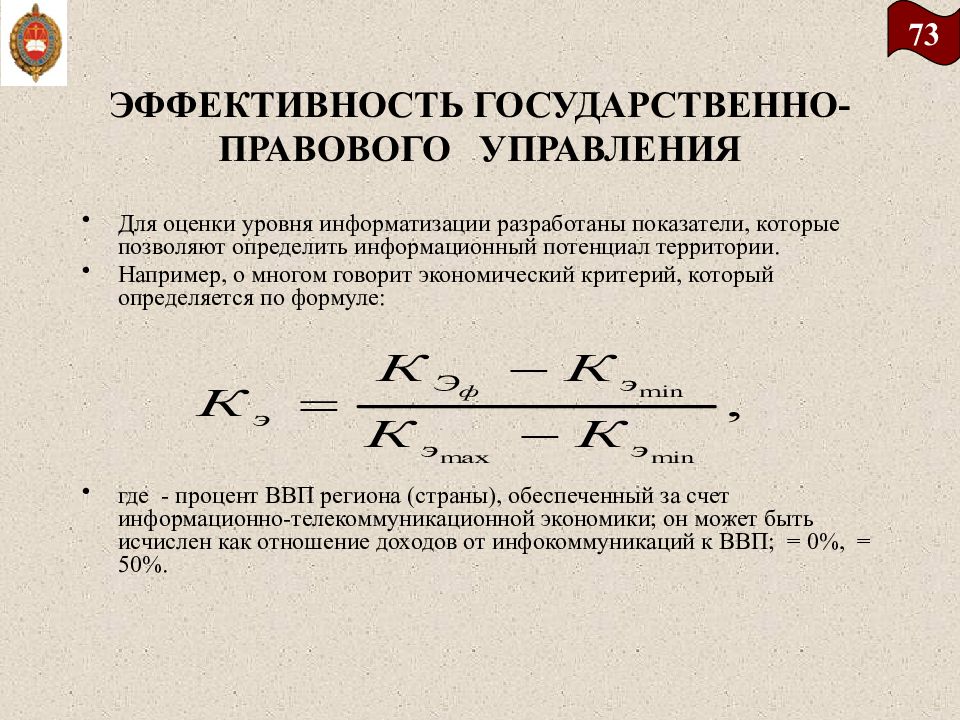

Для оценки уровня информатизации разработаны показатели, которые позволяют определить информационный потенциал территории. Например, о многом говорит экономический критерий, который определяется по формуле: где - процент ВВП региона (страны), обеспеченный за счет информационно-телекоммуникационной экономики; он может быть исчислен как отношение доходов от инфокоммуникаций к ВВП; = 0%, = 50%. 73

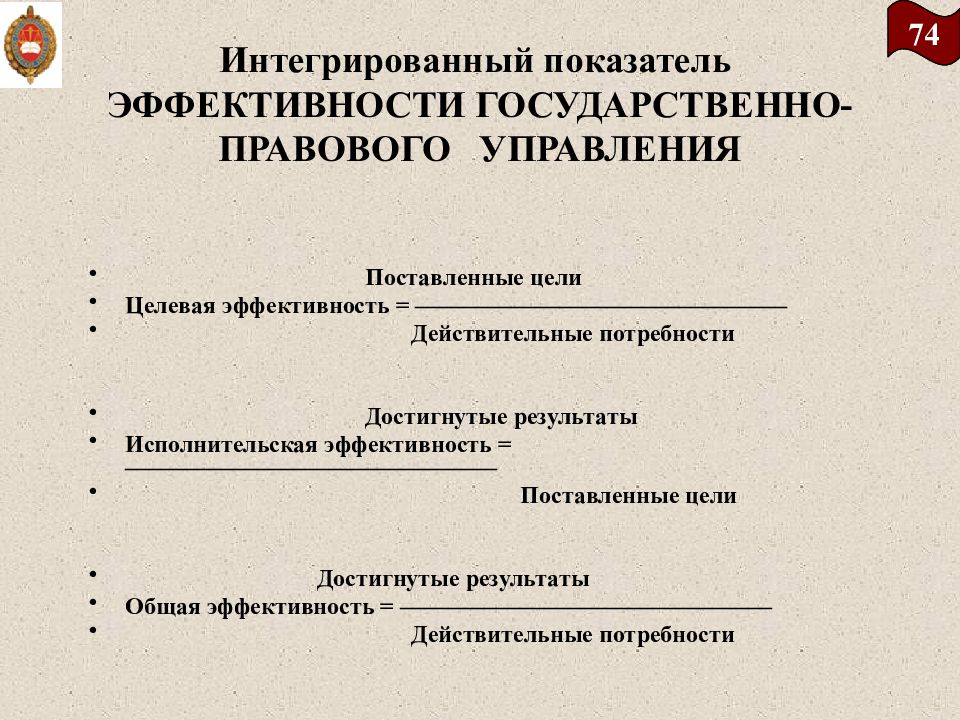

Слайд 84: Интегрированный показатель ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОГО УПРАВЛЕНИЯ

Поставленные цели Целевая эффективность = ––––––––––––––––––––––––––––––– Действительные потребности Достигнутые результаты Исполнительская эффективность = ––––––––––––––––––––––––––––––– Поставленные цели Достигнутые результаты Общая эффективность = ––––––––––––––––––––––––––––––– Действительные потребности 86 74

Слайд 85: Сравнительная эффективность ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Сравнительная эффективность (или неэффективность) – соответствие стандартам или наилучшим образцам, принятым в мировой практике, или среднему уровню, соответствующему данному уровню развития производительных сил в обществе, достигнутому в настоящий момент времени. Этот показатель очень часто используется в российской практике. Сравнительная эффективность в целом характеризует объективную картину отставания во многих областях, отсутствие современной техники в производстве. 75

Слайд 86: Реактивная эффективность ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОГО УПРАВЛЕНИЯ

Эта разновидность эффективности определяет точность, адекватность, скорость и четкость реакций на вызовы окружения и стоящие перед государственной организацией проблемы. Финансовая эффективность и предметная эффективность. 76

Слайд 87: Алгоритм расчета эффективности работы государственно-правового органа (этапы)

1. Определение текущего уровня состояния дел и финансирования. 2. Определение потребностей, которые имеются в обществе (на основе изучения стоящих проблем или открывающихся перспектив, поставленных стратегических, тактических и оперативных целей). 3. Определение соответствия текущего уровня потребностям (процент покрытия потребности, например, финансирование социальной сферы составляет, допустим, 45% от действительной потребности, а ЖКХ – 65% от безубыточного уровня и т.п.).*цифры уcловные. 4. Определение потребности в проведении конкретных мероприятий и выделяемых под них материальных, людских и финансовых ресурсов. 5. Определение того, что нужно сделать в направлении достижения уровня удовлетворения потребностей. 6. Определение общей суммы средств, которая требуется для проведения планов в жизнь. 7. Оценка того, как должны измениться потребности вслед за изменениями, вызванными естественным ходом вещей и управленческо-правовыми воздействиями в объекте управления. 77

Слайд 88: Социальная эффективность государственно-правового управления

Примеры социальной неэффективности : неравноправие, безработица, бедность, ограничение доступа к вертикальной мобильности, образованию, услугам здравоохранения (в силу материального положения). Социальная эффективность наиболее близка к понятиям социальной справедливости и общественного благополучия или блага. 78

Слайд 89: Эффективность проводимых государственно-правовых решений в жизнь

Политическая эффективность : вертикаль власти, распределение властных полномочий, легитимность, уровень демократизации общества. Экономическая эффективность : численные показатели производства и распределения национального богатства, степень открытости экономики и свободы предпринимательства и торговли. 79

Слайд 90: Контрольные вопросы

Назовите цели, задачи, объект, предмет – ИОГП? Какие методы и почему применялись исследователями при изучении ИОГП? Какое место ИОГП занимает в системе юридических наук? Какая классификация применяется при изучении ИОГП? Какой научны подход влиял на периодизацию ИОГП? Назовите критерии оценок эффективности развития ИОГП? 80